Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fontis AG

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Dies ist die Geschichte vom wundersamen Leben des Verlegers Klaus Gerth, der nach einem kometenhaften Aufstieg in der Kosmetikbranche sein Leben völlig umkrempelt und "äußere Schönheit" gegen innere Schönheit eintauscht. Seine Karriere in der Teppichetage bei Juvena ist vielversprechend gewesen. Teure Autos, First Class Flugreisen, Champagner und Kaviar gehören zur Tagesordnung. Er sitzt in der Jury von Casting Shows und Schönheitswettbewerben. Und nun soll er von einem Tag auf den andern dem Ruf Gottes folgen und ein hochverschuldetes christliches Verlagshaus leiten? Er, der Paradiesvogel aus der Kosmetik? Viele rümpfen die Nase! Auf seinem Weg zu einem der erfolgreichsten evangelischen Verleger der Nachkriegszeit erlebt er Wunder über Wunder. Klaus Gerth hat seinen Ruhestand wahrhaftig verdient. Denkt er, denken alle. Er genießt das süße Leben ("How Sweet the Sound") und verbringt viel Zeit auf dem Golfplatz. Er ist über siebzig Jahre alt, als er mit seiner Familie nach Los Angeles zieht, in die Stadt der Engel, Stars und Sternchen. Noch weiß er nicht, dass dort die größte Aufgabe seines Lebens auf ihn wartet. Dies ist die wahre Geschichte einer "Transformation".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Klaus Gerth Amazing Grace

Klaus Gerth

Amazing Grace

Das wundersame Leben eines Verlegers

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

Die Bibelstellen wurden folgenden Übersetzungen entnommen: Hoffnung für alle © 1983, 1996, 2002, 2015 Biblica Inc.®, herausgegeben von Fontis – Brunnen Basel; sowie Lutherbibel 1912, gemeinfrei

© 2017 by Fontis – Brunnen Basel

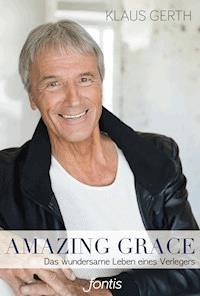

Umschlag: André Bégert & David Grau, Fontis – Brunnen Basel Fotos Umschlag: Cathryn Farnsworth Photography Fotos Innenteil: © by Klaus & Gaby Gerth Fotos Los Angeles: Cathryn Farnsworth Photography E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg

ISBN (EPUB) 978-3-03848-466-0 ISBN (MOBI) 978-3-03848-467-7

www.fontis-verlag.com

Inhalt

ERSTER TEIL · AMAZING

Methernitha

Die Rückfahrt

Der Anruf

Gaby

Klaus

Daimler-Benz

Eckerle

Auf dem Schleudersitz

Das grüne Gärtel

Juvena

Die unschuldige zertretene Blume

Wiedergeburt

Nitchevo – innere und äußere Schönheit

Sind wir die letzten Christen?

Das Gespräch beim Pfarrer

Die drei Kreuze

Besuch in Essen

Die Hochzeit

Eine wundersame Begegnung

Ein wichtiger Brief

Das Treffen und das Angebot

Estée Lauder oder HSW

ZWEITER TEIL · GRACE

Ein ganz schwerer Anfang

Schulstraße 31

Bankgeschäfte

Ein finanzielles Wunder

Alleine stark

Auf dem Boden in Chicago

Der Kauf

Im Heiligen Land auf biblischen Wegen

Jubiläum aus persönlicher Sicht

Mein Buch «Der Antichrist kommt»

Der Nachrichtendienst «Topic»

IVCG

Die Verheißung

Angekommen

Der Hausbau

«Herold Seines Kommens»

Einen Verlagsneubau wagen?

Jonis Verheißung

Aßlarer Wunden

Siegfried Fietz

Friedrich Hänssler

Verlagsgeschichten

Dr. Dr. Gilbert

Der Umzug

Ein zweifelnder Angestellter

«Lydia»

Wehen des Geistes

Bücher und Musik zum Leben

Der Mauerfall

Die Krise

Zehn Punkte in Afrika

Sarah

Zwanzig Jahre nicht am Steuer

Geistesgaben

Reinhard Bonnke – Eckstein oder Stein des Anstoßes

Projektion J

Christoph, Sarah oder Ralf

Peter Olson

Schätze im Himmel

Sei dankbar!

München

DRITTER TEIL · HOW SWEET THE SOUND

Los Angeles

Erste Liebe

Auf der Suche nach der Farm

Die Taufe

San Diego: Keanus Geschichte

Jockos Tod und die dramatischen Folgen

Persönliche Erweckung

Die weltweite Erweckung

Gut und Böse

Evan Roberts und das Welsh Revival

Seine Gnade hat kein Ende

Weltweiter Aufbruch

Dein Glaube wird dich gesund machen

Emmaus

Die Hazienda

Das Beste kommt noch

Die Becker-Faust

Epilog

APPENDIX

Einladung zum Glauben

Danksagung

Chronologie

BILDTEIL

ERSTER TEIL

AMAZING

Methernitha

Wie wird sie aussehen? Sie sagten: «Sie sieht aus wie ein Engel und spricht seit Wochen kein einziges Wort mehr.»

Was war geschehen? Gaby und ich hatten uns zum letzten Mal vor einem Monat gesehen, bei der religiösen Gemeinschaft «Methernitha», in einem kleinen Dorf namens Linden in der Schweiz, wo sie seit einiger Zeit lebte. Damals, vor vier Wochen, brachte man uns beide in zwei einsame Waldhütten, wo wir getrennt voneinander drei Tage verbringen sollten, ohne Essen und alleine in der Natur.

«Ihr müsst euch voll auf Gott konzentrieren», trichterten sie uns ein. «Sprecht Gebete zu den Bäumen und taucht völlig ein in die Natur.»

Diese Aufgabe wiederholten wir wieder und wieder, bis unsere innere Stimme immer lauter zu uns zu sprechen anfing und unser Herz pochte. Dann, am zweiten Tag, brach ein heftiges Gewitter über uns herein. Blitze zuckten nieder. Donner ließ die Bergwelt um uns herum erzittern.

Ich fürchtete mich zu Tode, und während draußen das Unwetter tobte, zog vor meinem inneren Auge mein ganzes Leben an mir vorbei. Bilder aus meiner Kindheit tauchten auf, die schon längst vergessen schienen. Ich fühlte mich schuldig. Der starke Regen schien die Gegenwart wegzuspülen, und schlimme Erinnerungen aus meiner Vergangenheit tauchten auf, die mir Angst einjagten. Ich fühlte mich elend und stand mit meinem schlechten Gewissen vor dem ewigen Gott.

Dann, nach drei Tagen, haben sie mich abgeholt.

Gaby haben sie vergessen, ganze sieben Tage und Nächte lang. In dieser Zeit in der Einsamkeit horchte auch sie auf ihre innere Stimme, welche allmählich begann, die kommenden sechs Wochen ihres Lebens zu bestimmen. Gaby sprach kein Wort mehr. Sie hörte nur noch auf die Stimme, die ihr sagte, was sie tun sollte, wann es Zeit war aufzustehen oder sich die Zähne zu putzen.

Als man sie endlich zurückholte in die Gemeinschaft, schien sie wie erleuchtet. Sie wurde in die innere Schar der Sekte aufgenommen, die von Paul Baumann geleitet wurde.

«Vatti», wie er liebevoll von seinen Anhängern genannt wurde, wuchs auf als Sohn einer Schneiderfamilie. Zuhause waren sie arm. Er wurde als Kind herumgeschoben und zur Arbeit bei fremden Leuten gezwungen. Er war ein schlechter Schüler, hatte aber ein angeborenes technisches Talent und konnte Uhren und Geräte aller Art reparieren.

Aufgrund einer mysteriösen Begegnung mit einem Unbekannten, welcher göttliche Visionen in «Vattis» Leben pflanzte, gründete er in den 60er Jahren die Bewegung «Methernitha». Er überzeugte seine Anhänger, indem er sich als Sprachrohr Gottes ausgab.

Für seine Anhänger galten strenge Vorschriften. Sie verpflichteten sich, sexuell enthaltsam zu leben, verzichteten auf Tabak und Alkohol und unterwarfen sich einer strengen Kleiderordnung.

Ich fuhr nach meinem erschütternden Erlebnis in der einsamen Hütte zurück nach Baden-Baden und wartete auf ein Zeichen von Gaby. Doch ich hörte nichts. Was war mit ihr geschehen? Warum schwieg sie? Ging es ihr gut, und hatte sie die unheimlichen Tage und Nächte auf der Hütte unversehrt überstanden?

Ich hielt es nicht mehr aus, herumzusitzen und zu warten, darum fuhr ich mit meinem Wagen zurück ins Emmental, die Serpentinen hinauf nach Linden. Bei meiner Ankunft erzählten mir einige Mitglieder der Gemeinschaft, Gaby sei völlig verändert. Ich wartete draußen auf sie.

Als sie mir durch eine Holzpforte entgegenkam, fing das Tor an zu klingeln. Mysteriös! Hatte sie übernatürliche Kräfte? Sie sah ganz heilig aus, engelsgleich, wie von dieser Welt entrückt. Sie schaute stumm vor sich hin, und auf meine drängenden Fragen gab sie keine Antwort. Hatte ich sie für immer verloren? Es sah ganz danach aus.

Auch während meiner Besuche in den folgenden Wochen änderte sich ihr Zustand nicht. Ich fuhr jeden Freitag von Baden-Baden hinauf ins Berner Mittelland und verbrachte meistens das ganze Wochenende im Zentrum Moosbühl, dem Ort des «Sich-Findens».

Die Landschaft war paradiesisch. Überall blühten prachtvolle Blumen, und das «Moos» war eingerahmt von einer majestätischen Berglandschaft. Ich fühlte mich beschützt und geborgen. Abends zog ich mich in mein Zimmer zurück. Ich musste den Kopf einziehen, um durch die kleine Tür in meine Zelle zu gelangen. Es war ein spartanisch eingerichteter Raum, ausgestattet mit einem Stuhl und einer Pritsche. An der Wand hing das Bild vom «breiten und vom schmalen Weg», dem gleichnamigen Motto der Gemeinschaft.

Im Raum gab es auch ein kleines schwarzes Kästchen, eine Art Radioempfänger. Man nannte es das «Apparätli». Abends wurden darüber spirituelle Geschichten ausgestrahlt. Bei besonderen Anlässen drang zuerst eine kurze Melodie wie ein Glockenspiel aus dem Lautsprecher. Dann war die Stimme von «Vatti» zu hören. Er zog die Menschen in seinen Bann, und sie pilgerten mittlerweile von überallher nach Linden, um seine Lehre zu hören, die er durch den Kontakt mit Geistwesen erhielt.

Ich fragte mich: «Ist es Gott, ist es Jesus, der dort in den Schweizer Bergen zu uns spricht, oder sind es okkulte Machenschaften?» Damals wusste ich es nicht. Aber meine Suche nach Gott stand im Mittelpunkt.

Die Rückfahrt

Die vergangene Zeit hatte mir zugesetzt. Die drei Tage in der Hütte, das schreckliche Gewitter, die Einsamkeit und der Zustand von Gaby hatten das Fundament meines Lebens erschüttert. Zwar hatte ich Einsichten in geistliche Geheimnisse gewonnen, aber ich konnte die Geister, die ich rief, nicht beherrschen, sie beherrschten mich. Ich spürte, wie sich eine Last auf meine Schultern legte und wie Schuldgefühle von mir Besitz ergriffen.

Für die Außenwelt war ich der junge, erfolgreiche Manager, der es sich zum Ziel gemacht hatte, seine Karriere so lange zu verfolgen, bis er ganz oben angekommen war. Früher war die Frage «Was ist nach dem Tod?» vielleicht ein-, zweimal pro Jahr aufgetaucht. Nun verfolgte sie mich auf Schritt und Tritt. Sollte ein erfolgreicher junger Mann (wie hochnäsig ich damals war!) einfach irgendwann sterben, und das war es dann? Warum dann die ganze Mühe und das Streben nach Erfolg?

Auf einer Rückfahrt von der Methernitha nach Baden-Baden dachte ich an Gaby und die Ereignisse in der einsamen Hütte, welche mich so aufgewühlt hatten. Ich war unterwegs, als ich plötzlich meinen Wagen auf dem Seitenstreifen anhalten musste. Tränen liefen mir übers Gesicht, und ich erlebte einen inneren Zusammenbruch. Ich betete das Vaterunser: «Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit!»

Ich habe am ganzen Leib gezittert, ich heulte und wusste nicht mehr, was mit mir los war. Die ganze Schuld, all die großen Fragen des Lebens standen unbeantwortet vor mir. Wer bin ich, wohin gehe ich, warum tue ich, was ich tue? Ich betete nochmals: «Denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit!»

Wirklich? Galt dieser Zuspruch auch für mich? Die Herrlichkeit in Ewigkeit? Ein herrliches und ewig andauerndes Leben? War dies die Antwort auf all meine quälenden Fragen? Galt dieses Versprechen auch mir? Herrlichkeit in Ewigkeit? Ich war überwältigt und fragte mich: «Wie kann ich dieses Glück gewinnen?»

Der Anruf

Dann kam ein Anruf aus der Schweiz. Sechs Wochen waren vergangen, ohne dass Gaby ein einziges Wort sprach. Nun war sie am anderen Ende der Leitung und sagte ganz ruhig:

«Hol mich bitte sofort ab, sie suchen mich.»

Ich wusste nicht, was dies zu bedeuten hatte. Ich ließ alles stehen und liegen und fuhr sofort los in die Schweiz.

Gaby gehörte inzwischen zum inneren Zirkel der Gemeinschaft Methernitha. Sie hatte Einsicht in Dinge erhalten, die den anderen Mitgliedern verschlossen blieben.

Paul Baumann, der Leiter der Vereinigung, war ein hagerer kleiner Mann mit langen Haaren und stechendem Blick. Er herrschte wie ein Despot. Er glaubte fest daran, dass Gaby sich nach ihrer Rückkehr aus der Hütte in einen Engel verwandelt hatte. Darum hatte sie sein Vertrauen gewonnen und durfte sich nun auch an Orte begeben, welche für die anderen Mitglieder nicht zugänglich waren.

Es dauerte nicht lange, und Gaby fand heraus, dass «Vatti» zwar Askese und sexuelle Enthaltsamkeit predigte, er gleichzeitig aber minderjährige Mädchen belästigte und seine Jünger in vielen Dingen schamlos betrog. Er führte die Mädchen in ein Waldhäuschen, zog Frauenkleider an und verging sich an ihnen.

Gaby sah und hörte, was sich da im Verborgenen abspielte, und sie wollte die Gemeinschaft darüber informieren. Ihre innere Stimme, die ihr sechs Wochen lang geboten hatte zu schweigen, drängte sie nun dazu zu reden. Die Wahrheit über Paul Baumann musste ans Licht kommen. So fing sie an, einigen Mitgliedern von den Übergriffen zu erzählen, und es dauerte nicht lange, bis «Vatti» mit den Anschuldigungen konfrontiert wurde.

Dem Sektenführer und seinen engen Vertrauten wurde klar, dass nichts von all dem jemals nach außen dringen durfte, und man versuchte mit allen Mitteln, die Angelegenheit zu vertuschen. Beweise gab es keine, was die Sache für Gaby zusätzlich erschwerte. Die Situation spitzte sich zu, und auf einmal wurde Gaby bewusst, dass sie sich in einer gefährlichen Lage befand. Sie war sich ihres Lebens nicht mehr sicher, darum rief sie mich an und sagte am Telefon: «Die verfolgen mich! Ich bin in Gefahr, hol mich bitte sofort ab.» Sie flüchtete zu Fuß den Berg hinunter.

Als ich nach Stunden endlich im Emmental ankam, kam sie mir bereits mitten in einer Wegkurve entgegen. Sie stieg in mein Auto, und schon wenige Stunden später passierten wir die Schweizer Grenze. Wir waren wieder zurück in Deutschland.

Dies alles geschah 1972/1973, weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit und auch unbemerkt von den meisten Mitgliedern der Methernitha. Paul Baumann verbarg seine dunkle Seite geschickt. Es wurde zwar gemunkelt, dass es da seltsame Praktiken gebe, aber Tatbeweise gab es nie.

Erst 1976 geriet Paul Baumann alias «Vatti» in die Schlagzeilen. Zwei ehemalige Angehörige und Opfer brachen ihr Schweigen und gingen gegen den Sektenführer vor Gericht. «Vatti» wurde wegen sexuellem Missbrauch von Minderjährigen zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt.

Gaby

Gaby war zur Sekte «Methernitha» gekommen, um inneren Frieden zu finden. Sie erhielt den Hinweis von Ursula von Mangoldt, einer bekannten Autorin, promovierten Theologin und Verlegerin, die verschiedene Bücher herausgab zu spirituellen und esoterischen Themen. Hinter vorgehaltener Hand gab sie Gaby den Hinweis, da gäbe es diese geheimnisvolle Gruppe in der Schweiz, wo Wunder passierten und wo Gott übernatürliche Dinge vollbringe. Einen Ort der geistlichen Revolution.

Gaby suchte Frieden für ihre Seele, denn sie konnte die schlimmen Geschehnisse in ihrem jungen Leben einfach nicht vergessen.

Sie wurde geboren in Insterburg in Ostpreußen im Jahr 1944, als gerade die Russen das Gebiet eingenommen hatten. Ihre ersten Lebensjahre war sie mit ihrer Mutter und mit ihren beiden älteren Geschwistern auf der Flucht. Der Vater, ein Generalmusikdirektor aus Insterburg, war noch im Krieg an der Front. Jahrelang musste Gaby hungern und schrie täglich nach Brot. Sie wurde Zeugin von Vergewaltigungen. Auch ihre zehn Jahre ältere Schwester wurde Opfer von Übergriffen. Die letzten Kriegsjahre und die Besatzungszeiten waren schrecklich.

Nach dem Krieg erlebte sie weitere Schicksalsschläge. Gaby fand heraus, dass der Generalmusikdirektor nicht ihr wirklicher Vater war. In Wahrheit stammte sie aus einer Liebesbeziehung ihrer Mutter mit einem Steuerberater.

Nach der Zeit auf der Flucht, als Gaby und ihre Familie endlich in Lübeck sesshaft geworden waren, besuchte sie von Zeit zu Zeit ihren leiblichen Vater, der seine eigene Steuerkanzlei in Hamburg betrieb. Er war ein glühender Nazi, der den verlorenen Krieg nicht verarbeiten konnte. Er erhängte sich in seiner Wohnung. Ein weiterer Umstand, den Gaby schwer verkraften konnte.

Sie besuchte hin und wieder ihre Mutter, die in einer kleinen Etagenwohnung lebte und von morgens bis abends mit dem Bus unterwegs war, um ihre Klavierschüler zu unterrichten und Einkäufe im Reformhaus zu tätigen.

Am Wochenende war sie stets als Organistin der heimischen evangelischen Kirche im Einsatz. Die schwierigen Familienumstände hatten zu einer etwas lädierten Beziehung zu «Muttchen» geführt, so nannte Gaby ihre Mutter. Später, als diese Oma wurde, lehnte sie partout ab, weiterhin so genannt zu werden, und hieß fortan nur noch «Oma Mutti».

Wann immer Gaby ihre Mutter auf ihren wahren Vater ansprach, markierte diese einen Schwächeanfall und lehnte es komplett ab, dieses heikle Thema auch nur in den Mund zu nehmen.

Dann, mit zwanzig Jahren, hat Gaby den berühmten Schauspieler Hanns Lothar geheiratet. Hannsi war ein notorischer Trinker, der schon morgens gerne zur Flasche griff. Er wohnte in Hamburg und hatte sich unsterblich in sie verliebt. Obwohl er diverse Filmauszeichnungen gewonnen hatte und von seinen Anhängern angebetet wurde (seine Starrolle in «Buddenbrooks» hatte ihn unsterblich gemacht), war er unglücklich. Nun hatte er eine wunderschöne junge Frau geheiratet, aber dennoch beherrschte ihn seine Trunksucht.

Gaby wollte eines Tages dieser Situation entfliehen und fuhr für einige Tage zu ihrer Mutter nach Lübeck, um etwas Abstand zu gewinnen. Nach zwei Tagen, am 11. März 1967, erreichte sie die Nachricht aus Hamburg. Hannsi Lothar war an einem Nierenversagen gestorben. Bei seiner Beerdigung lagen sich die Menschen in den Armen und weinten. Und noch lange nach seinem Tod pilgerten seine Verehrer zu seinem Grab und trauerten.

Aber Gaby konnte mit dem ganzen Trubel nichts anfangen. Dies war lediglich eine weitere Tragödie in ihrem noch so jungen Leben. Die schwierige Kindheit und die vielen Schicksalsschläge führten dazu, dass Gaby das Geschehene zu verarbeiten versuchte. Der Durst nach Gerechtigkeit und die Suche nach dem Sinn des Lebens rückten immer mehr ins Zentrum. Sie spürte innerlich eine totale Leere. Keiner war da, der ihr geholfen hat. Eine große Einsamkeit umgab sie, es tat so weh. Sie fühlte sich schuldig und verantwortlich für alles, was in ihrer Vergangenheit geschehen war.

Klaus

Mein Vater Egon diente im Zweiten Weltkrieg als Feldwebel im Russlandfeldzug. Ich war ein Einzelkind und habe ihn nie kennen gelernt. Seine Freunde, die vom Krieg zurückkehrten, erzählten später, dass er mit Stiefeln, die nicht an seine Füße passten, im Schnee stecken blieb und dort wohl sein Leben gelassen hat. Kurz zuvor hatte er Heimaturlaub und hat mich, seinen kleinen Sohn, zu Gesicht bekommen, aber ich kann mich nicht daran erinnern.

Ich wuchs mit meiner Mama im Haushalt meiner Großmutter auf. Oma besaß eine Wirtschaft und eine Metzgerei und war eine gläubige Frau. Die Bibel gehörte zwar nicht zu ihrer täglichen Lektüre, aber dafür las sie jeden Tag im evangelischen Kirchengesangbuch. Sie bestand darauf, dass alle Enkel getauft wurden.

Da mein Vater nicht aus dem Krieg zurückkam, war meine Mutter mit meiner Erziehung überfordert. Sie leitete die Metzgerei-Filiale und war den ganzen Tag in diesem Beruf eingespannt. Abends saßen wir stundenlang vor dem Radioempfänger, einem simplen Nachkriegsmodell, und hörten die endlose Liste der Namen der Kriegsheimkehrer aus Russland. Würde irgendwann Egon Gerth erwähnt werden, der blutjunge Feldwebel aus Hamburg, Sohn einer begüterten Kürschnerfamilie, die Pelzkleidung herstellte?

Meta, meine Mutter, vergötterte mich. In der Schule vollbrachte ich keine großen Taten, und meine Noten ließen sehr zu wünschen übrig, aber auf dem Sportplatz, wo ich mich den ganzen Tag herumtrieb, feierte ich viele Erfolge. Ich wurde süddeutscher Jugendmeister im Sprint über einhundert und zweihundert Meter. Mit 10,9 Sekunden im Hundertmeter-Sprint übertraf ich sogar die damalige Bestmarke von Heinz Fütterer, dem «Weißen Blitz», der unzählige internationale Siege errungen hatte und eine Olympische Medaille gewann.

Dass ich überhaupt Rennen laufen konnte, war ein Wunder: Eines Tages zog ein Zirkus durch die Stadt. Auf der Igelbachstraße beobachtete ich die Artisten in ihren bunten Kleidern. Als einer ihrer Wagen an mir vorbeizog, hielt ich mich an der Plane fest, die über die Ladefläche gespannt war. Da sie nicht festgezurrt war, fiel ich hinunter, und mein Fuß kam unter das eisenbeschlagene Holzrad.

Mein Fuß wurde zerquetscht und sah so schlimm aus, dass mein Onkel herbeirannte und schrie: «Der Fuß muss amputiert werden, der Junge muss ins Krankenhaus!» Aber wie durch ein Wunder flickten die Ärzte den Fuß wieder zusammen, und ich fing an, Wettkämpfe zu bestreiten.

Noch heute ist mir in Erinnerung, wie ich im Aumattstadion in Baden-Baden den 200-Meter-Lauf gewann und meine Mutter im Zieleinlauf frenetisch schrie: «Das ist mein Sohn, das ist mein Sohn!»

Gott, war mir das peinlich. Ich verlor darauf vor lauter Schreck das 100-Meter-Finale nur knapp, um eine Brustbreite, gegen meinen Vereinskameraden Günter Laudann, den Sohn einer angesehenen Arztfamilie. Das war Gift für meinen Ehrgeiz. Noch in derselben Stunde erklärte ich, dass ich ab sofort keine Rennen mehr laufen würde, und so hängte ich die ganze Leichtathletik an den Nagel. Sehr zum Leidwesen meines Trainers Bartel, der mich zum Sprintstar machen wollte.

Die Freude über meine sportlichen Erfolge hielt nicht lange an. In der Familie waren meine Mutter und ich wie das fünfte Rad am Wagen. Dass ich aus der Schule schlechte Noten nach Hause brachte und wir ganz ohne Vater nie richtig in die Familie passten, bedrückte meine Mutter. Der Umstand, dass mein Papa nicht aus dem Krieg zurückgekehrt war und Mama nun die ganze Verantwortung für die kleine Familie trug, lastete schwer auf ihr und machte sie wankelmütig.

Auf einigen unserer gemeinsamen Sonntagsspaziergänge nahm sie mich mehr als einmal zur Seite und sagte zu mir: «Klaus, es ist am besten, wenn wir aus dem Leben scheiden. Wir sind diesen Anforderungen nicht gewachsen.»

Dieser Satz brachte mich völlig durcheinander, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Die Höhen und Tiefen meiner Mutter machten mir Angst. Manchmal waren in ihrem Zimmer die Rollläden nach unten gelassen, und ich befürchtete, dass sie sich etwas antun könnte. War sie im Haus nicht anzutreffen, wenn ich heimkam, rannte ich mit pochendem Herzen in den nahegelegenen Wald, um sie zu suchen, wiederum in der Angst, sie könnte sich etwas antun.

Was sollte nur aus mir werden? Ich liebte meine Mutter, und sie vergötterte mich. Aber die schwierigen Umstände und ihre heftigen Stimmungsschwankungen waren sicherlich auch ein Grund für meinen ungesunden Ehrgeiz und dafür, dass ich recht bald von zuhause ausbrechen wollte, um dann auch viel zu früh zu heiraten.

Einige Jahre nach dem Krieg kam Herr Stechhan aus Pforzheim zu uns nach Hause und hat uns über den wahrscheinlichen Tod meines Vaters Egon aufgeklärt. Nun hatten wir Gewissheit. Da aber in der Zwischenzeit viele Jahre seit dem Krieg verflossen waren, bis man Papa für tot erklärte, konnte sich die Bundesrepublik Deutschland jahrelang die Kriegs- und Witwenrente sparen.

Die lange Ungewissheit, ob mein Vater jemals wieder zurückkehren würde, und die Ungerechtigkeit, dass der Staat jahrelang keine Rente bezahlt hatte, zermürbten meine Mutter und hinterließen bei ihr tiefe Narben. Sie konnte auch in den folgenden Jahren nie mehr die Kraft aufbringen, nochmals zu heiraten. Und ich hätte doch so nötig einen Vater gebraucht.

Einer der Spätheimkehrer im Jahr 1949 war mein Onkel Oskar, der dann in der kleinen Schwarzwaldstadt Gernsbach die florierende Metzgerei Adam übernahm. Onkel Oskar war vom Krieg gezeichnet und immer wieder krank.

Er hat uns oft sehr ungerecht behandelt. Seine Metzgergesellen führte er mit harter Hand, und seine Hunde folgten ihm aufs Wort. Selbst seinen Sohn Bernd, meinen Cousin, der zwei Jahre jünger war als ich, behandelte er nicht immer so, wie es sein sollte. Mich aber, für den er ja nun eine Art Ersatzvater war, ließ er jegliche anfallenden Arbeiten verrichten. Ich musste Ware mit dem Fahrrad ausfahren, den Hof fegen und im Haus helfen. Bernd konnte sich seinen Büchern widmen und oben in seinem Zimmer bleiben, während ich unten schuftete. In mir staute sich die Wut über dieses ungerechte Verhalten, was zwangsläufig zu heftigen Streitereien mit Onkel Oskar führen musste.

Eines Tages, als ich es zu weit getrieben hatte, rannte er mir die Igelbachstraße hinunter nach mit seiner blutigen Metzgerschürze und rief: «Dich krieg ich, dich krieg ich!»

Diese Begebenheit hat ganz sicher auch mein Vaterbild eines liebenden und gütigen Vaters nachhaltig beschädigt. Meine Mutter Meta versuchte darum, mich immer mal wieder mit Sondereinheiten zu versorgen. Hier ein extra Stück Butter, dort eine zusätzliche Nachspeise und öfters ein Besuch im Café Köstlin, wo es leckere Eclairs und Mandelstückchen gab.

Ich erinnere mich auch noch, wie mir meine Mutter mit siebzehn Jahren eine Vespa schenkte, die ich noch am selben Tag an die Wand fuhr. Oder an meinen achtzehnten Geburtstag. Da stand ein quittengelber Austin Healey im Hof. Da war ich wirklich baff!

Wegen der unterschiedlichen Behandlung von Bernd und mir war die Stimmung oft im Keller. Bernd und ich lagen uns regelmäßig in den Haaren. Eines Tages hatte er die Nase voll und warf aus kurzer Distanz ein Messer nach mir. Das hätte schlimm enden können. Ich wurde oft bestraft mit dem «Farrenwattel», einem geflochtenen Lederriemen. Nicht nur Onkel Oskar züchtigte mich mit diesem «Werkzeug», auch meine Mutter wusste sich oft nicht mehr anders zu helfen, hing doch der Riemen greifbar am Schrank in Bettnähe.

Wo sollte ich denn hin mit der Wut und der Enttäuschung darüber, dass mein Vater im Krieg gefallen war und mir meine Zukunft in Hamburg als Erbe eines Fabrikationsbetriebs verwehrt blieb? Darum trieb es mich täglich ins Stadion in der Hoffnung, meine ganze Kindheit als zukünftiger Olympiasieger vergessen zu machen. Das Ergebnis war ein ungesunder Ehrgeiz, und die Fallstricke dazu lagen bereit.

Mein Ehrgeiz trieb irgendwann Blüten. Da mir der Sport weit wichtiger als die Schule war, hatte meine Oma Anna ihre Geldschatulle geöffnet, denn die Professoren Kleinschmidt und Zwiebelhofer am Gernsbacher Gymnasium in der Untertertia wollten mich nicht mehr haben. Sie schickte mich in das renommierte Internat «Spöhrerschule» in Calw. Gott sei Dank wurde ich aufgenommen.

Auf einer der ersten Rückfahrten mit meiner Mutter zu einem Wochenendbesuch fuhren wir von Bad Herrenalb über den Gebirgszug Dobel nach Gernsbach. Auf einmal empfand ich eine solche Scham wegen meines schulischen Versagens, dass ich mich kurz vor dem Bahnübergang von Loffenau nach Gernsbach im Auto auf den Fußboden legte, damit kein Bürger meines Heimatortes mich sehen konnte. Was für ein Blödsinn! Aber genauso war es, darum hat es sich in mein Gedächtnis eingebrannt.

Im Internat fand ich schnell einen Freund. Sein Name war Gerd, er kam aus Bingen und war der Sohn eines Winzers. Zuhause besaßen sie ein großes Weingut. Bald waren wir unzertrennlich, wenn auch unterschiedlich. Sehr zu meinem Leidwesen hatte Gerd eine Haut wie ein Kinderpopo, im Gegensatz zu den bei mir gerade aufsprießenden Pickeln. Ich fühlte mich schon wieder ungerecht behandelt. Das miese Internats-Essen bescherte Gerd eine immer reinere Haut, bei mir bewirkte es das pure Gegenteil.

Wenn es dunkel wurde, schlichen wir beide ab und zu ins Haus Nummer 3. Dort waren die Mädchen vom Internat untergebracht. Unsere Visiten waren harmlos, doch manchmal mussten wir uns mit einem Sprung aus dem Fenster retten, wenn sich die Erzieher unverhofft nahten.

Im Sport war mein Ehrgeiz nützlich. Ich wurde schon bald zum erfolgreichen Tormann des Fußball-Internatteams, ausgesucht aus einer Menge von 600 Schülern. Obwohl ich dachte, ich hätte die Leichtathletik an den Nagel gehängt, feierte ich einige unvergessliche Erfolge bei den württembergischen Jugendmeisterschaften. Ich kehrte mit fünf Siegen zurück. Ich gewann im 100- und 200-Meter-Lauf, im Weit- und Hochsprung und im Kugelstoßen. Wenig später wurde ich im selben Jahr Tischtennismeister.

Mein Eifer war unermesslich. Und es gab da noch eine ganz andere Disziplin. Im Haus 6, wo ungefähr 300 Jungen wohnten, wurde jedes Jahr ein «Hausleiter» gewählt. Es war eine große Ehre für den Auserkorenen, Chef über so viele Jungs zu sein. Und Sie ahnen es schon. Gewählt wurde mein Freund Gerd, der Liebling aller Mädchen. Noch heute sehe ich mich in dem Wahlraum sitzen, voller Enttäuschung. Auch wenn er mein Freund war, warum er und nicht ich? Warum wurden mir ständig andere vorgezogen?

Ich gab nicht auf und kämpfte von nun an im Stillen wie ein Löwe, damit man mich nie wieder übersehen würde. Im folgenden Jahr kamen die Neuwahlen. Und Sie werden es erraten: Dieses Mal wurde ich gewählt. Klaus Gerth war der neue Chef vom Haus 6.

Nun war doch alles gut, im Schulsemester erhielt ich einen Preis und wurde beschenkt mit Hermann Hesses Buch Siddharta, denn Hermann Hesse war ja ein gebürtiger Calwer.

Sie können mir glauben, in der Nachbetrachtung bin ich wahrlich nicht stolz auf diese Zeit, habe ich mich doch oft einfach mit Ellenbogen gegen meine Umwelt durchgesetzt. Ich wusste es wohl nicht besser.

Jahre später stattete ich meinem Freund Gerd einen Besuch auf seinem Weingut in Bingen am Rhein ab. Wir hatten uns aus den Augen verloren und feierten unser Wiedersehen mit einer ungefähr sechzig Jahre alten Weinflasche, die er aus dem Familienschatz entfernte. Der Wein ähnelte einer dickflüssigen Masse, eher so was wie einem Likör. Wir leerten die Flasche, waren beide bald betrunken und hatten uns noch viel von den «alten Zeiten» zu erzählen.

Die zwei Jahre auf der Spöhrerschule waren entscheidend für mich. Meine Noten waren unterschiedlich. Einmal top, einmal flop. Irgendwie habe ich mich durchgewurstelt und machte mein Wirtschaftsabitur. Doch wie sollte es nun mit mir weitergehen? Ich hatte keine Lebensvision, aber einen unbändigen Ehrgeiz, dass aus dem jungen Halbwaisenkind etwas ganz Besonderes werden sollte.

Daimler-Benz

Mein Onkel Herbert Wittrock war der Akademiker in unserer Handwerkerfamilie. Er hatte es weit gebracht als Messedirektor in Frankfurt am Main. Herbert ließ seine Kontakte spielen, denn er war kurz nach Kriegsende für einige Jahre in leitender Position bei Daimler-Benz in Gaggenau, gerade mal einige Kilometer von dem Standort meiner Familie in Gernsbach im Murgtal entfernt. Dort also sollte ich eine kaufmännische Lehre absolvieren.

Das war jedoch einfacher gesagt als getan. Sage und schreibe siebzig Aspiranten standen auf der Matte, um diese Lehrstelle zu ergattern. Die Prüfung erstreckte sich über einige Tage, und es gab viele Fragebögen und persönliche Gespräche.

Ich war eigentlich zuversichtlich, denn ich hatte alle Fragen sauber beantwortet. Und doch, da waren Zweifel, ob meine Farbenblindheit mir nicht einen Strich durch die Rechnung machen würde. Aus vier bunten Quadraten sollte man eine Zahl herauslesen. Das erste Quadrat ließ mich die Zahl erkennen. Bravo. Aber schon beim zweiten bekam ich Probleme, und bei den zwei weiteren sah ich lediglich viele bunte Kreise, von einer Zahl keine Spur. Oje!

Dennoch war ich eine der glücklichen fünf Personen, die eingestellt wurden, meine Farbenblindheit spielte keine Rolle. Schmunzelnd verriet man mir, ich könnte zwar niemals Pilot werden, aber das stand sowieso nicht auf meiner Agenda.

So begann ich meine Lehre. Neben der kaufmännischen Ausbildung gab es eine mehrwöchige praktische Unterweisung. Da wurde mir schnell klar, dass meiner technischen Begabung Grenzen gesetzt sind. Die ausgefeilten Rohlinge und andere Probearbeiten sahen weit ungepflegter aus als die der anderen Lehrlinge. Meine zwei linken Hände sind mir bis heute erhalten geblieben. Sehr zum Leidwesen meiner Frau.

Aber etwas anderes kam mir zugute. Der Besuch des Internates in Calw und mein Abschluss dort hatten dazu geführt, dass meine Lehrzeit von drei auf zwei Jahre verkürzt werden konnte und so natürlich auch der Besuch der Berufsschule. Vieles dort war für mich nur Wiederholung des Lehrstoffes.

Mein unstillbarer Ehrgeiz war erneut entfacht. Ich schloss die Lehre ab mit dem besten Zeugnis (nur Einsen) in ganz Baden-Württemberg. Nun gut, mein «Zukurzkommen» im Gymnasium musste ja irgendwie einen Ausgleich finden. Man wollte mich unbedingt behalten bei Daimler-Benz, und zwar gleich als Assistent des Versandleiters, war ich doch so etwas wie einer, der es wert war, gefördert zu werden.

Aber jetzt kam wieder Onkel Herbert ins Spiel, der andere Pläne hatte. Auf Anraten und Empfehlung meines Onkels, der davon überzeugt war, dass die englische Sprache für meine weitere Karriere unabdingbar sei, vermittelte er mir eine Beschäftigung bei der Firma Crowe & Cie. in London, einer Speditionsfirma, mit der er als Frankfurter Messedirektor Geschäfte betrieb.

Dies alles wäre kein Problem gewesen, aber es kam etwas dazwischen. Mein Interesse am anderen Geschlecht trieb mich an den Wochenenden in die Tanzlokale. Es gab da in der Nähe von Gernsbach eine Festhalle, heute würde man sagen eine Disco, wo eine richtige Tanzkapelle spielte. Da lernte ich sie kennen. Sie hieß Uschi und kurvte mit ihrem VW Karmann Ghia durch die Gegend, was mir natürlich unglaublich imponierte.

Eines Abends fasste ich mir ein Herz, ging auf sie zu und forderte sie zum Tanzen auf.

«Darf ich bitten?», sagte ich.

«Das über-über-nächste Mal», gab sie mit einem Zwinkern in den Augen zur Antwort, und sogleich war es um mich geschehen. Ihre freche Antwort hatte mich herausgefordert, und natürlich gab ich nicht nach. Und so hat alles begonnen.

Wir verliebten uns und waren fortan unzertrennlich. Mit ihrem «Flitzer» machten wir die Gegend um den Schwarzwald unsicher, und eines Tages fuhren wir sogar gemeinsam nach Paris, in die Stadt der Liebe. Das war damals etwas ganz Besonderes. Als wir zurückkamen, ich war neunzehn, sie war 21, und puh … plötzlich war sie schwanger. Mein erster Sohn Nicolas. Das war für uns beide natürlich zuerst einmal ein Schock!