9,99 €

Mehr erfahren.

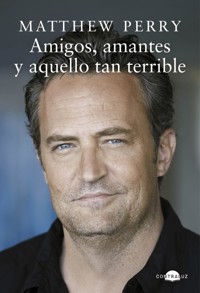

- Herausgeber: Contraluz Editorial

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Contraluz

- Sprache: Spanisch

La querida estrella de Friends nos lleva tras bambalinas de la exitosa sitcom y su lucha contra la adicción en estas memorias sinceras, divertidas y reveladoras que transmiten un poderoso mensaje de esperanza y persistencia En una historia extraordinaria que solo él podía contar, Matthew Perry lleva a los lectores al estudio de sonido de la sitcom más exitosa de todos los tiempos mientras habla sobre sus luchas privadas con la adicción. Sincero, consciente de sí mismo y contado con su humor característico, Perry detalla vívidamente su batalla de por vida contra la enfermedad y lo que la alimentó a pesar de que aparentemente lo tenía todo. "Amigos, amantes y aquello tan terrible" es una biografía inolvidable que comparte los detalles más íntimos del amor que perdió Perry, sus días más oscuros y sus mejores amigos. Absolutamente honesto, conmovedor e hilarante: este es el libro que los fans han estado esperando.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 474

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

MATTHEWPERRY

Amigos, amantesy aquello tan terrible

Traducido del inglés por María Campos Galindo

Índice

Prefacio por Lisa Kudrow

Amigos, amantes y aquello tan terrible

Prólogo

1. La vista

Interludio: Nueva York

2. Otra generación que se va al carajo

Interludio: Matman

3. Equipaje

Interludio: Muerto

4. Como si ya hubiera estado aquí

Interludio: Zoom

5. Sin cuarta pared

Interludio: Vacíos

6. Bruce Willis

Interludio: El cielo se desmadró

7. El beneficio de los amigos

Interludio: Bolsillos

8. Odisea

Interludio: Campamento Trauma

9. Tres son multitud

Interludio: Violencia en Hollywood

10. Aquello tan terrible

Interludio: La sección de fumadores

11. Batman

Agradecimientos

Imágenes

Créditos

A todos los que están sufriendo ahí fuera.Ya sabéis quiénes sois.

La mejor forma de salir de algo es pasando por ello.

ROBERT FROST

Acabáis de verme superar un día más.

JAMES TAYLOR

Prefaciopor Lisa Kudrow

«¿Y cómo está Matthew Perry?».

Durante los muchos años que han pasado desde la primera vez que me la hicieron, esta ha sido, en diferentes momentos de mi vida, la pregunta que más he oído. Y comprendo perfectamente por qué tanta gente me la hace: quieren muchísimo a Matthew y quieren que esté bien. Igual que yo. Pero siempre me fastidiaba cuando los periodistas me salían con eso, porque no podía responderles como me hubiese gustado: «Eso es cosa suya y yo no soy quién para hablar de ello, ¿vale?». Y también querría haberles dicho: «Son cosas muy personales y, si no te las cuenta directamente la persona en cuestión, a mí me parece que es ponerse a cotillear, y yo no pienso contarte ningún cotilleo de Matthew». Como también era consciente de que no decir nada sobre el tema podría ser incluso peor, a veces simplemente respondía: «Creo que está bien». Decir eso al menos no dirigiría más la atención sobre él y quizá así podría disfrutar de un poquito más de intimidad mientras se recuperaba de su enfermedad. Pero lo cierto era que no sabía muy bien cómo estaba Matthew. Como él mismo contará en este libro, lo mantenía en secreto. Y le llevó tiempo reunir las suficientes fuerzas para confesarnos una parte de lo que estaba viviendo. Durante esos años nunca traté de inmiscuirme o enfrentarme a él, porque lo poco que entonces yo sabía sobre las adicciones era que su recuperación no era algo que estuviese en mis manos. Y, aun así, había veces en las que me preguntaba si estaría actuando mal al no tratar de hacer más, de hacer algo. Pero acabé por comprender que su enfermedad no paraba de alimentarse de sí misma y que no iba a dejar de hacerlo.

Por eso me centré únicamente en Matthew, una persona capaz de hacer que me partiera de risa cada día y, una vez a la semana, tantísimo que acabara con lágrimas en los ojos y casi sin aliento. Porque Matthew Perry seguía ahí, una persona brillante, encantadora, cariñosa, sensible, de lo más coherente y racional. Ese tío, a pesar de todo aquello contra lo que estaba luchando, estaba ahí. El mismo Matthew que, desde el principio, fue capaz de levantarnos a todos el ánimo durante la agotadora noche de rodaje en la que grabamos los créditos de apertura en aquella fuente. «¡Ya no me acuerdo de lo que es no estar en una fuente!». «¿Qué estamos, mojados?». «Ya no me acuerdo de lo que es estar seco… ¡Yo!». (Que saliéramos riéndonos en la intro fue culpa de Matthew).

Cuando Friends terminó, dejé de ver a Matthew a diario y no tenía manera de saber cómo se encontraba.

Este libro es lo primero que sé de verdad de cómo vivió y sobrevivió a la adicción que sufría. Matthew me había contado algunas cosas, pero no me había dado tantos detalles. Ahora es cuando nos ha permitido entrar en su cabeza y en su corazón con transparencia y con todo lujo de detalles. Y por fin no tendrán que volver a preguntarme, a mí o a quien sea, cómo se encuentra Matthew. Porque os lo va a contar él mismo.

Contra todo pronóstico, ha sobrevivido, pero no sé la de veces que estuvo a punto de no conseguirlo. Me alegro mucho de que estés aquí, Matty. Bien hecho. Te quiero.

—Lisa

Amigos, amantes y aquello tan terrible

Prólogo

Hola, me llamo Matthew, aunque seguramente tú me conozcas por otro nombre. Mis amigos me llaman Matty.

Y debería estar muerto.

Si quieres, lo que estás a punto de leer puedes interpretarlo como un mensaje desde el más allá, mi más allá.

Estamos en el Séptimo Día de Dolor. Y por ‘Dolor’ no me refiero a cuando te das un golpe en un dedo del pie o a tener que ver Más falsas apariencias. Si pongo la palabra ‘Dolor’ con mayúscula es porque aquel fue el peor dolor que hubiera experimentado nunca; era el Ideal Platónico del Dolor, el canónico. Hay gente que dice que el peor dolor que hay es el del parto: pues bien, este dolor era el peor que uno pudiera imaginarse, pero quitándole la parte de vivir al final la alegría de coger en brazos a un recién nacido.

Y vale que fuera el Séptimo Día de Dolor, pero es que también fue el Décimo Día sin Movimiento Alguno. No sé si lo pillas. Estuve diez días sin cagar (eso, eso era lo que había que pillar). Algo iba mal, pero que muy mal. El dolor del que hablo no era uno de esos tontos y punzantes, como el de cabeza; ni siquiera se trataba de un dolor taladrante, como si te estuvieran apuñalando, tipo la pancreatitis que tuve a los treinta años. Este Dolor era totalmente diferente. Era como si el cuerpo me fuese a explotar. Como si las entrañas estuvieran tratando de salirse por la fuerza. Este Dolor no se andaba con chiquitas.

Y los ruidos que hacía. Madre mía, qué ruidos. Normalmente, soy un tío bastante silencioso, incluso retraído. Pero aquella noche grité con toda la fuerza que tenía en los pulmones. Hay noches en las que, cuando el viento acompaña y los coches están ya todos aparcados, en las colinas de Hollywood se oye el espeluznante sonido de los coyotes despellejando algo que se deshace en aullidos. Al principio parecen niños que se ríen muy muy a lo lejos hasta que te das cuenta de que lo que se oye no es eso, sino la antesala de la muerte. Pero está claro que lo peor es cuando los aullidos cesan, porque entonces sabes que, sea lo que sea que hayan atacado, ya está muerto. Es el infierno.

Y sí, el infierno existe. No consientas que nadie te diga lo contrario. Yo he estado allí: existe. Fin de la discusión.

Aquella noche, el animal al que despellejaban era yo. No paré de gritar y luchar con uñas y dientes para sobrevivir. El silencio era sinónimo de que había llegado el final. Qué poco supe entonces lo cerca que estaba del final.

Por aquella época, yo vivía en una residencia de desintoxicación al sur de California. No era nada nuevo, ya que me había pasado media vida en versiones diferentes de centros de tratamiento o en residencias de desintoxicación, lo cual es aceptable cuando tienes veinticuatro años, pero está menos bien visto cuando tienes cuarenta y dos. Entonces tenía cuarenta y nueve y estaba luchando por quitarme esa losa de encima.

En aquella época, sabía ya más sobre la adicción a las drogas y el alcoholismo que cualquiera de los coaches y la mayoría de los médicos con los que me crucé en esos sitios. Lamentablemente, saber eso no te sirve para nada. Si el pase mágico para alcanzar la sobriedad consistiera en esforzarse mucho y tirar de lo que uno sabe, entonces esta bestia no sería más que un recuerdo desagradable. Solo para conseguir mantenerme con vida, tuve que convertirme en paciente profesional. Pero mejor no endulcemos la situación. A mis cuarenta y nueve años, seguía teniendo miedo a quedarme solo. Cuando eso ocurría, mi cerebro, que se había vuelto loco (pero solo en esa área de mi mente, eso sí), buscaba cualquier excusa para hacer lo impensable: beber y drogarse. A pesar de que he tirado varias décadas de mi vida a la basura justo por hacer eso, me aterra la idea de recaer. No me da miedo ponerme a hablar delante de veinte mil personas, pero si me dices que tengo que pasarme la noche solo, echado en el sofá y viendo la tele, me entra miedo. Y ese miedo nace de mi propia mente, de mis propios pensamientos; es un miedo a que la cabeza me anime a echar mano de las drogas, como ha hecho tantas otras veces. Mi mente está deseando matarme y lo sé. Constantemente siento que la soledad me acecha y me invade un anhelo que viene aparejado a la certeza de que existe algo ahí fuera que será capaz de arreglarme. ¡Pero ya he probado con todas las cosas posibles!

Julia Roberts es mi novia. «Me da igual, tienes que beber.»

Me acabo de comprar la casa de mis sueños, ¡tiene vistas a toda la ciudad! «No voy a disfrutar de ella hasta que no dé con un camello.»

Gano un millón de dólares a la semana. Ahora sí, ¿no? «¿Te apetece un trago? Pues sí, me lo tomaría, muchas gracias.»

Lo tuve todo, pero era un espejismo. No había nada que fuera a arreglar aquello. Pasarían años hasta que lograra rozar la solución con la punta de los dedos. Y, por favor, que no se me malinterprete. Todas esas cosas —Julia, la casa de mis sueños y el sueldo semanal de un millón de dólares— eran estupendas y siempre estaré agradecido por haberlas disfrutado. Soy uno de los hombres más afortunados del planeta. Y vaya si me lo pasé bien.

Simplemente, no eran la respuesta. Si volviera a empezar de cero, ¿seguiría presentándome al castin de Friends? Ya te digo yo que sí. ¿Volvería a beber? Ya te digo yo que sí. Si no hubiese echado mano del alcohol para calmarme los nervios y ayudarme a pasármelo bien, me habría tirado de lo alto de un edificio antes de cumplir treinta años. Mi abuelo, el maravilloso Alton L. Perry, creció con un padre alcohólico y por eso no probó ni gota en toda su vida, los estupendos noventa y seis largos años que duró.

Pero yo no soy mi abuelo.

No escribo todo esto para que alguien sienta pena por mí, lo hago porque lo que aquí cuento es verdad. Lo escribo porque habrá alguien más que no entienda cómo es consciente de que debería dejar de beber —como yo, poseen toda la información y conocen sus consecuencias—, pero aun así no es capaz de parar. No estáis solos, hermanos y hermanas. (Deberían poner una foto mía en el diccionario, mirando a mi alrededor con cara de confusión, debajo de la palabra ‘adicto’).

Desde la residencia de desintoxicación al sur de California tenía vistas a la parte oeste de Los Ángeles y dos camas queen size. La otra cama la ocupaba mi asistente y mejor amiga Erin, una chica lesbiana cuya amistad valoro mucho porque me aporta el placer de disfrutar de la compañía femenina sin esa tensión amorosa que al parecer se ha cargado todas mis relaciones de amistad con mujeres heterosexuales (por no mencionar que, cuando estamos juntos, podemos hablar de chicas guapas). La conocí dos años antes, en otra clínica en la que por aquel entonces trabajaba. Aquella vez no conseguí desintoxicarme, pero me di cuenta de lo maravillosa que era en todos los aspectos y sin pensármelo dos veces la saqué de aquella residencia y la convertí en mi asistente y, más tarde, en mi mejor amiga. Ella también comprendió cómo funcionaban las adicciones y terminó por entender mi sufrimiento mejor que cualquier médico que me hubiera tratado.

A pesar de lo bien que Erin me hizo sentir entonces, seguí pasándome muchas noches en vela en el sur de California. Conciliar el sueño es muy importante para mí, sobre todo cuando estoy metido en un sitio de este tipo. Dicho esto, creo que en toda mi vida jamás he conseguido dormir más de cuatro horas seguidas. Tampoco ayudaba mucho que no viéramos más que documentales sobre la cárcel ni que todo el Xanax que había consumido y del que me estaba desenganchando hiciera que se me friese el cerebro hasta tal punto que llegué a estar convencido de que la residencia en la que había entrado en realidad era una cárcel y yo, un recluso. Uno de mis psiquiatras tiene un mantra: «La realidad es un gusto adquirido». Pues bien, por aquel entonces yo había perdido mi sentido del gusto y del olfato hacia la realidad; pillé el covid de la percepción, estaba completamente ido.

Pero nada de lo relacionado con el Dolor era consecuencia de ese delirio; de hecho, me dolía tantísimo que dejé de fumar, lo que, si fueras una de las personas que sabían lo mucho que fumaba, habrías visto como un síntoma muy claro de que algo no iba nada bien. Una de las empleadas de aquel sitio, en cuya plaquita con su nombre bien podría haber puesto ENFERMERA GILIPUERTAS, me sugirió que para aliviar mi «malestar» me diera un baño de sales de Epsom. A nadie se le ocurriría aparecer con un paquete de tiritas en un accidente de tráfico; a nadie se le ocurriría meter a alguien que está sintiendo tantísimo Dolor a remojo en su salsa. Pero la realidad es un gusto adquirido, no lo olvides, así que al final sí que me di ese baño con sales de Epsom.

Y allí estaba yo sentado, desnudo, con Dolor, aullando como un perro al que estuvieran atacando unos coyotes hasta despellejarlo. Entonces Erin me oyó —joder, me oyeron hasta en San Diego—. Se asomó a la puerta del baño y, mirando mi silueta triste y desnuda mientras me retorcía de dolor, simplemente me dijo:

—¿Quieres que vayamos al hospital?

Si Erin pensó que aquello era para ir al hospital, es que era para ir al hospital. Además, ya se había dado cuenta de que no estaba fumando.

—Me parece una idea cojonuda —le dije entre aullidos.

Erin me ayudó como pudo a salir de la bañera y me secó. Estaba empezando a vestirme cuando apareció por la puerta una de las terapeutas (supongo que alarmada porque en aquella habitación estuvieran sacrificando a un perro).

—Me lo llevo al hospital —dijo Erin.

Catherine, la terapeuta, resulta que era una rubia muy guapa a la que al parecer me había declarado nada más llegar, por lo que seguramente no fuera mi mayor admiradora. (No es coña, se me fue tanto la olla al llegar que le pedí que se casara conmigo y acto seguido me caí por unas escaleras.)

Mientras yo seguía vistiéndome, Catherine le dijo a Erin:

—Lo está haciendo para conseguir droga. Va a pedirla en cuanto llegue al hospital.

«Muy bien, este matrimonio se ha terminado», pensé.

Para entonces, los aullidos ya habían alertado a más gente de que lo más probable fuera que el suelo del baño estuviera cubierto de vísceras de perro; eso, o que alguien estaba sintiendo muchísimo Dolor. El terapeuta jefe, Charles —figúrate: padre modelo y madre sin techo— se situó en el umbral de la puerta con Catherine para ayudarla a impedir que saliéramos.

¿Impedir que saliéramos? ¿Qué teníamos, doce años?

—Es paciente nuestro —dijo Catherine—. No tienes derecho a llevártelo.

—Conozco a Matty —insistió Erin—. No está intentando conseguir droga.

Entonces, Erin se volvió hacia mí.

—¿Quieres ir al hospital, Matty? —Asentí y grité un poco más—. Me lo llevo —dijo.

No sé cómo, pero conseguimos apartar a Catherine y a Charles, salir del edificio y llegar al parking. Y digo «no sé cómo» no porque Catherine y Charles se empeñaran en detenernos, sino porque cada vez que ponía un pie en el suelo el Dolor se volvía más insoportable.

Allí arriba, en el cielo, mirándome con desdén, sin compadecerse por la agonía que estaba atravesando, se alzaba una bola amarilla y brillante.

«¿Qué es eso?», pensé entre espasmos de agonía. «Ah, el sol. Eso…»No pasaba mucho tiempo fuera.

—Tengo aquí a un personaje público con dolor abdominal severo —dijo Erin al teléfono al mismo tiempo que abría el coche. Los coches son una banalidad, algo común, hasta que te prohíben conducir, que es cuando se convierten en una caja mágica posibilitadora de libertad y en un ejemplo de tu anterior vida repleta de éxito. Erin me subió al asiento trasero y me tumbé. La barriga se me retorcía de dolor.

Erin se puso en el asiento del conductor, se volvió hacia mí y me dijo:

—¿Quieres llegar rápido o que vaya evitando las zonas con baches?

—¡Llévame y punto, mujer! —logré decir.

En ese momento, Charles y Catherine decidieron aunar sus fuerzas para evitar que nos fuéramos y se plantaron delante del coche para impedirle el paso. Charles había levantado las manos y nos enseñaba las palmas como diciendo: «¡No!», como si a un vehículo de motor de mil quinientos kilos pudiera uno pararlo con sus manazas.

Para más inri, Erin no lograba arrancar el coche. El motor se accionaba pidiéndole al coche en voz alta que arrancase, porque, a ver, salí en Friends. Catherine y el Palmas no se movieron. Cuando consiguió arrancar el maldito trasto, Erin solo tenía que hacer una cosa más: acelerar el motor, poner el coche en marcha y subir un bordillo —el impacto del movimiento, que me dio una sacudida en todo el cuerpo, casi me provoca la muerte en ese mismo instante—. Con las dos ruedas subidas al bordillo, aceleró pasando por al lado de Catherine y Charles y salió a la calle. Sin más, vieron cómo nuestro coche se alejaba, aunque hubo un momento en el que la habría animado a que les pasara por encima: cuando uno no es capaz de parar de gritar le entra el pánico.

Si estaba haciendo todo aquello solo para conseguir drogas, entonces me habría merecido que me dieran un Óscar.

—¿Estás intentando pasar por todos los badenes? No sé si te has dado cuenta, pero no me encuentro demasiado bien ahora mismo. ¡Ve más lenta! —le supliqué. A los dos nos caían lágrimas por las mejillas.

—Tengo que ir rápida —dijo Erin, con esos ojos marrones suyos llenos de compasión que me miraban con preocupación y miedo—. Tienes que llegar ya.

Fue justo en ese momento cuando perdí el conocimiento. (Un diez en la escala del dolor equivale a perder el conocimiento, por cierto).

[Atención: en los próximos párrafos, este libro será una biografía en lugar de unas memorias, porque para entonces yo ya no estaba allí].

El hospital más cercano a la residencia de desintoxicación era el Saint John’s. Como Erin había sido previsora y había llamado para avisar de que iba en camino una persona famosa, alguien salió a recibirnos cuando el coche llegó a la puerta de Urgencias. Cuando llamó, Erin no era consciente de lo terriblemente mal que me encontraba, por lo que le preocupó mucho mi privacidad. Pero la gente del hospital vio que algo no iba nada bien y rápidamente me metieron en una sala. Fue allí donde se me oyó decir:

—Erin, ¿por qué hay pelotas de ping-pong en el sofá?

Ni había sofá ni pelotas de ping-pong, lo que pasaba es que yo estaba alucinando muchísimo. (No tenía ni idea de que el dolor pudiera hacerte alucinar, pero vaya si puede). Entonces me hizo efecto el Dilaudid (mi medicamento favorito del mundo entero) y por un momento recuperé el conocimiento.

Me dijeron que precisaba cirugía de urgencia y de repente todas y cada una de las enfermeras de California vinieron a mi habitación. Una de ellas se volvió hacia Erin y le dijo: «¡Prepárate para echar a correr!». Erin se preparó y salimos todos corriendo —bueno, los que corrieron fueron ellos, a mí simplemente me condujeron a toda velocidad a una sala de operaciones—. A Erin le pidieron que se marchara unos pocos segundos después de que le dijera: «Por favor, no te marches». Entonces cerré los ojos y no volví a abrirlos hasta dos semanas después.

Así es, damas y caballeros: ¡un coma! (¿Y los cabrones aquellos habían intentado impedir que nos subiéramos al coche?)

Lo primero que ocurrió cuando entré en coma fue que aspiré en el tubo de respiración, lo que me hizo vomitar directamente en los pulmones la porquería tóxica de diez días. Aquello no les sentó demasiado bien y se tradujo en una neumonía, y fue entonces cuando el colon me explotó. Permitidme que lo repita para que lo oigan los que están al fondo: ¡me explotó el colon! Ya me habían criticado en alguna ocasión por ir de mierda hasta las cejas, pero esta vez ocurrió tal cual.

Me alegro de no haber estado allí para verlo.

Por entonces, estaba bastante claro que me iba a morir. ¿Podríamos decir que lo de que me explotara el colon fue mala suerte? ¿O tuve la suerte de que me pasara en el único sitio en todo el sur de California en el que podían ponerle remedio? Fuera como fuese, tenía por delante una cirugía de siete horas y al menos les dio tiempo de sobra a todos mis seres queridos de salir pitando hacia el hospital. Conforme llegaron les fueron diciendo: «Hay un dos por ciento de probabilidades de que Matthew salga vivo esta noche».

Todo el mundo estaba tan sobrepasado emocionalmente que hubo quien se desmayó en la misma entrada del hospital. Me va a tocar vivir el resto de mi vida sabiendo que tanto mi madre como otras muchas personas tuvieron que oír esas palabras.

Puesto que yo estaba siendo sometido a una operación que al menos duraría siete horas, y convencidos de que en el hospital harían por mí cuanto estuviera en su mano, mis familiares y amigos regresaron a casa para pasar la noche y descansar un poco mientras mi yo inconsciente luchaba por salvarme la vida entre todos aquellos bisturíes, tubos y sangre.

Atención, spoiler: sí que salí vivo aquella noche. Pero todavía no estaba fuera de peligro. A mis familiares y amigos les dijeron que la única cosa que podría mantenerme con vida a corto plazo era conectarme a una máquina ECMO (cuyas siglas en inglés vienen de oxigenación por membrana extracorpórea). Recurrir a esto es casi como buscar que ocurra un milagro —para muestra, aquella semana conectaron a cuatro pacientes de UCLA a una ECMO y los cuatro fallecieron—.

Para complicar aún más las cosas, en el Saint John’s no tenían ECMO. Entonces llamaron al Cedars-Sinai, donde echaron un vistazo a mi historial y al parecer dijeron: «Matthew Perry no va a morirse en nuestro hospital».

Muchas gracias, tíos.

En UCLA tampoco quisieron atenderme —¿por el mismo motivo, quizá? ¡Quién sabe!—, pero al menos accedieron a mandar una máquina ECMO y a un equipo de sanitarios. Me conectaron a aquello durante varias horas ¡y se ve que funcionó! Más tarde me trasladaron a la propia UCLA en una ambulancia llena de personal médico y de enfermería. (Ni de coña habría sido capaz de sobrevivir a un trayecto en coche de quince minutos, y muchísimo menos teniendo en cuenta cómo conducía Erin.)

En UCLA me metieron en la UCI respiratoria y de cardiología, unidad que se convertiría en mi hogar durante las siguientes seis semanas. Seguía en coma, pero lo más probable es que estuviera encantado, la verdad. Estaba tumbado, acurrucadito en mi cama, y me estaban suministrando toda clase de medicamentos… ¿acaso se puede pedir más?

Y me han dicho que durante aquella temporada en coma jamás estuve solo, ni una sola vez; siempre hubo algún miembro de mi familia o algún amigo a mi lado en la habitación. Celebraron vigilias con velas, formaron círculos de oración. Estuve rodeado de amor en todo momento.

Y de repente, como por arte de magia, abrí los ojos.

[Sigo con mis memorias.]

Lo primero que vi fue a mi madre.

—¿Qué pasa? —logré graznar—. ¿Dónde leches estoy?

Lo último que recordaba era haber estado en el coche con Erin.

—Te explotó el colon —dijo mi madre.

Con aquella información, hice entonces lo que cualquier cómico habría hecho en mi lugar: puse los ojos en blanco y me volví a dormir.

Me han contado que cuando alguien está enfermo de verdad se produce una especie de desconexión, se da una situación tipo «Dios aprieta, pero no ahoga». En mi caso, bueno, durante las tres semanas que siguieron al momento en que desperté del coma no dejé que nadie me contara qué me había pasado. Me daba demasiado miedo darme cuenta de que había sido por mi culpa, que había sido yo el que se había provocado todo aquello. Así que, en lugar de hablar de ello, hice lo único que me veía capaz de hacer: durante aquellos días en el hospital me entregué por completo a mi familia y pasé horas y horas con mis preciosas hermanas Emily, Maria y Madeline, tan ocurrentes, tan atentas y tan a mi lado.Por la noche la que estaba era Erin. Una vez más, nunca me dejaron solo.

Entonces llegó el día en que Maria —la cabecilla de la familia— decidió que ya era hora de que me contaran lo que me había pasado. Y allí estaba yo, enganchado a cincuenta cables como si fuera un robot, postrado en aquella cama y escuchándola ponerme al día. Entonces se materializaron mis miedos: era yo el que me había provocado todo aquello, era todo culpa mía.

Y lloré, ya lo creo que lloré. Maria hizo todo lo que pudo por consolarme, pero por mucho que se esforzara, no había consuelo posible. Había estado a punto de matarme. Y no porque fuera un fiestero —si consumí tantas drogas (y fueron muchas drogas) fue por intentar de manera absurda sentirme mejor—. Síganme para más consejos sobre cómo tratar de sentirse mejor y acabar con un pie en la tumba. Y aun así, allí seguía, vivo. ¿Y por qué? ¿Por qué me había librado?

Sin embargo, las cosas se pusieron feas antes de que diera tiempo a que mejoraran.

Parecía que todas las mañanas venía un médico nuevo a darme más malas noticias. Si algo podía salir mal, así ocurría. Ya me habían practicado una colostomía —al menos me dijeron que era reversible, menos mal—, pero al parecer ahora se había formado una fístula, un agujero en uno de los intestinos. El problema era que no lograban localizarla. Para conseguirlo, me pusieron otra bolsa de la que salía un líquido verde asqueroso, pero llevarla suponía no poder comer ni beber nada hasta que dieran con ella. Se pasaron un día entero buscando la fístula mientras yo tenía cada vez más sed. Literalmente supliqué para que me dieran una Coca-Cola Light y soñé con que me perseguía una lata gigante de Sprite sin azúcar. Al final tuvo que pasar un mes entero —¡un mes!— hasta que ubicaron la fístula, que estaba en algún conducto tras el colon. Y yo pensé: «Eh, tíos, que si estáis buscándome un agujero en el intestino, digo yo que por qué no empezáis a mirar detrás de lo que me EXPLOTÓ, JODER».Pero cuando lo localizaron pudieron ponerse con él, y una vez conseguido yo comencé mi proceso de volver a aprender a caminar.

Supe que estaba recuperándome cuando me di cuenta de que había empezado a sentirme atraído por la terapeuta que me habían asignado. Y sí, vale que tenía una cicatriz enorme en el estómago, pero tampoco es que fuera yo un tío de esos a los que les encanta quedarse sin camiseta. Sé muy bien que no soy Matthew McConaughey, y cuando me ducho lo que hago es esforzarme por mantener los ojos cerrados.

Como ya he dicho, durante mi estancia en aquellos hospitales nunca me dejaron solo, ni una sola vez. Así que, efectivamente, siempre hay luz en la oscuridad. Está ahí, solo que tienes que hacer un esfuerzo para dar con ella.

Después de cinco meses, que se hicieron muy largos, me dieron el alta. Me dijeron que a lo largo del año el cuerpo se iría recuperando lo suficiente para que, con una segunda operación, pudieran quitarme la bolsa de la colostomía. Pero que, por el momento, podíamos recoger la bolsa con mis cosas —las cosas de cinco meses allí— y volver a casa.

Ah, y por cierto: soy Batman.

1La vista

Nadie piensa jamás que vaya a ocurrirle algo malo de verdad. Hasta que le ocurre. Y nadie supera una perforación del intestino, una neumonía por aspiración y que lo conecten a una ECMO. Hasta que alguien lo consigue.

Yo.

Escribo esto en una casa que he alquilado y que da al océano Pacífico (mi casa de verdad está al final de la calle y la están reformando. Dicen que van a tardar unos seis meses, así que imagino que la recuperaré dentro de un año). Una pareja de halcones de cola roja vuela en círculos sobre el barranco donde termina el barrio Pacific Palisades y empieza el mar. Hace un precioso día de primavera en Los Ángeles. He pasado la mañana colgando cuadros (o, bueno, viendo cómo los colgaban; no es que sea muy mañoso). En los últimos años me ha dado por el arte y, si te fijas bien, en mi casa hay uno o dos Banksy. También estoy escribiendo el segundo borrador de un guion. Tengo delante un vaso lleno de Coca-Cola Light y un paquete entero de Marlboro en el bolsillo. A veces, con esto me basta.

A veces.

No dejo de volver, una y otra vez, a esta realidad sin precedentes: estoy vivo. Teniendo en cuenta las probabilidades que tenía, esas dos palabras son más increíbles de lo que crees. En mi caso, vienen revestidas de un halo brillante y desconocido, como si me hubiesen traído una piedra desde un planeta lejano. Nadie termina de creérselo. Resulta extraño vivir en un mundo en el que tu muerte habría supuesto una conmoción para mucha gente, pero no habría sorprendido a nadie.

Lo que esas dos palabras —‘estoy vivo’— me provocan, por encima de cualquier otra cosa, es un sentimiento de profunda gratitud. Cuando has estado tan cerca del cielo como lo estuve yo, no es que la gratitud sea algo que se elija: se hace un hueco en tu salón, como esos libros grandes que se ponen para decorar; apenas reparas en ella, pero está ahí. Sin embargo, siguiendo de cerca a esa gratitud, enterrada entre las profundidades del ligero sabor anisado con un toque de regaliz de mi Coca-Cola Light y abriéndose paso entre mis pulmones como las caladas que le doy a cada cigarrillo que me fumo, reside una inquietante agonía.

Y no puedo evitar hacerme una pregunta que me abruma: ¿por qué?, ¿por qué estoy vivo? Y tengo un principio de respuesta, aunque todavía no he terminado de elaborarla del todo. Sé que tiene algo que ver con el hecho de ayudar a la gente, pero lo que no sé es hasta qué punto. La mejor cualidad que tengo, sin duda alguna, es que si un colega que también es alcohólico viniera y me pidiera que lo ayudara a dejar de beber, le diría que sí y, efectivamente, lo haría. Soy capaz de ayudar a un hombre que está desesperado a mantenerse sobrio. La respuesta a «¿por qué estoy vivo?» creo que va por ahí. Al final, es lo único que he visto que me hace sentir bien de verdad. En casos como ese, no se puede negar que Dios exista.

Pero fíjate que no soy capaz de responder afirmativamente a la pregunta de «por qué» cuando siento que no soy suficiente. No se puede ofrecer algo de lo que careces. Y la mayor parte del tiempo tengo estos pensamientos tan perturbadores: «No soy suficiente, no le importo a nadie, soy demasiado dependiente de los demás». Estas ideas me hacen sentirme muy incómodo. Necesito al amor en mi vida, pero no termino de abandonarme a él. Si dejo de llevar mi rollo, dejo de ser Chandler y te muestro cómo soy en realidad, entonces me verás a mí; aún peor: me verás a mí y me dejarás. Y no podría soportarlo; no lo superaría, ya no. Me reduciría a una motita de polvo y me destruiría por completo.

Por eso, soy yo el que te va a dejar a ti. Voy a montarme en mi cabeza que algo en ti no me encaja y voy a acabar creyéndomelo. Y te voy a dejar.«Pero no puede ser que siempre haya algo que no encaje con todas, Matso.» ¿Cuál es el denominador común de todo esto?

Y ahora, lo de las cicatrices en el estómago. Las relaciones amorosas frustradas. Haber dejado a Rachel (no, esa no. La Rachel de verdad. La exnovia de mis sueños, Rachel). Todas ellas me persiguen mientras estoy aquí tumbado sin poderme dormir, a las cuatro de la mañana, en esta casa con vistas a las Pacific Palisades. Tengo cincuenta y dos años. Estas cosas ya van perdiendo el encanto.

Todas las casas en las que he vivido han tenido buenas vistas. Para mí, es lo más importante. Cuando tenía cinco años, me mandaron en avión de Montreal (Canadá), ciudad en la que vivía con mi madre, a Los Ángeles (California), para visitar a mi padre. Fui lo que se llamaba un «menor no acompañado» (que durante un tiempo iba a ser el título de este libro). Antes era más normal que los niños viajaran solos en avión, la gente dejaba que sus hijos volasen solos a esa edad. No era lo más correcto, pero lo hacían de todos modos. Puede que durante una fracción de segundo pensara que iba a vivir una aventura increíble, pero entonces me di cuenta de que era demasiado pequeño para quedarme solo y que todo aquello daba muchísimo miedo (y que era una mierda). ¡Que alguien viniera a recogerme! Tenía cinco años. ¿Es que estáis locos?

¿Puede devolverme alguien los cientos de miles de dólares que invertí en terapia por culpa de aquella decisión en concreto, por favor?

Viajar en avión siendo un menor no acompañado conlleva todo tipo de ventajas, tales como que te cuelguen del cuello un cartel en el que pone MENOR NO ACOMPAÑADO, así como prioridad de embarque, salas de espera solo para niños, ponerse hasta arriba de aperitivos y que alguien te acompañe al subir al avión. En teoría tendría que haber sido una experiencia increíble (más tarde, ya siendo famoso, en los aeropuertos disfruté de todas estas cosas y más, pero siempre me recordaban aquel primer vuelo y las odiaba con todas mis fuerzas). Se suponía que las azafatas tenían la obligación de cuidar de mí, pero estaban demasiado ocupadas sirviendo champán a los que iban en clase turista (a eso se dedicaban en los años setenta, cuando todo valía). No hacía mucho que en los aviones habían quitado la limitación de dos bebidas por pasajero, así que ese vuelo fue como pasarse seis horas en Sodoma y Gomorra. El tufo a alcohol se extendía por todas partes; el tío que iba sentado a mi lado debió de beberse como diez cócteles (al par de horas ya perdí la cuenta). No entendía cómo era posible que un adulto quisiera tomarse la misma bebida una y otra vez… ah, la inocencia.

Cuando me armaba de valor, cosa que no ocurrió muy a menudo, pulsaba el botón para llamar a la azafata. Entonces se acercaba —con el uniforme que llevaban en los setenta, con sugerentes botas y pantalones cortos muy cortos—, me revolvía el pelo y se volvía a ir.

Estaba cagado de miedo. Intenté ponerme a leer mi ejemplar de la revista Highlights, pero cada vez que el avión entraba en una turbulencia me convencía de que iba a morir. No había nadie a mi lado que me dijera que no pasaba nada, nadie a quien acudir para que me consolara. Los pies ni me llegaban al suelo. Estaba demasiado asustado como para reclinar el asiento y echarme a dormir, así que me limité a seguir despierto y esperar a que llegara la siguiente turbulencia, preguntándome una y otra vez cómo sería caerse desde una altura de más de diez mil metros.

No hubo caída, al menos no literalmente. Más tarde, el avión comenzó a emprender el descenso en mitad de la hermosa noche californiana. Vi las luces parpadeando, las calles que se abrían paso como una alfombra mágica resplandeciente, los anchos espacios de oscuridad que hoy sé que son las colinas, la ciudad latiendo al tiempo que yo apretaba la carita contra la ventana del avión; y recuerdo con claridad haber tenido el pensamiento de que aquellas luces y toda esa belleza significaban que estaba a punto de tener una figura paterna.

No haber contado con un padre durante aquel vuelo fue uno de los principales motivos que contribuyeron a este sentimiento de abandono que llevo arrastrando toda la vida… Si yo hubiese tenido alguna importancia, no me habrían dejado solo, ¿verdad? ¿No era así como funcionaban las cosas? El resto de los críos iban con uno de sus padres. Yo tenía una revista y un cartel.

Por eso, cuando me compro una casa, y no han sido pocas (nunca subestimes a un especialista en poner tierra de por medio), debe tener buenas vistas. Me gusta tener la sensación de vislumbrar desde lo alto lugares que me hacen sentir seguro, donde alguien pueda estar pensando en mí, en los que se encuentre el amor. Ahí abajo, en algún punto de ese valle o en la extensión del océano que se abre más allá de la Ruta Estatal 1, entre las brillantes alas de colores de los halcones, es donde se encuentran mis figuras paternas. Donde se encuentra el amor. Donde está mi hogar. Y entonces me siento seguro.

«¿Por qué iba aquel niño solo en un avión? ¿No podría haber volado alguien a Canadá y haberlo recogido allí, joder?». Esta pregunta me la hago a menudo, pero nunca me atreveré a formularla.

No soy yo muy amigo de los conflictos. Hago muchas preguntas, sí, solo que nunca en voz alta.

Durante mucho tiempo traté de dar con ese alguien o ese algo a los que poder culpar por todos los problemas en los que me veía envuelto una y otra vez.

Pasé muchos momentos de mi vida en hospitales. Tener que estar allí metido hace que hasta la mejor de las personas caiga en la autocompasión, y yo puse todo mi empeño en autocompadecerme. Cuando me tocaba estar allí tumbado, me ponía a hacer un repaso del devenir de mi vida y le daba vueltas a cada momento para intentar entenderlo desde todos los ángulos posibles, como cuando encuentran una pieza nunca vista en una excavación arqueológica; haciendo esto intentaba comprender las verdaderas razones por las que me había pasado tantos años sintiéndome mal y sufriendo tanto emocionalmente. Y siempre conseguía dar con el origen del dolor propiamente dicho (en todo momento fui consciente de dónde residía el dolor físico por aquel entonces, ya que se debía a que, «bueno, no deberías beber tantísimo, imbécil»).

Para empezar, quise echarles la culpa a mis padres, que fueron cariñosos y solo tuvieron buenas intenciones conmigo… cariñosos, con buenas intenciones y, encima, atractivos al nivel de quedarte embobado mirándolos.

Emprendamos un viaje al viernes, 28 de enero de 1966. La escena tiene lugar en la Universidad Luterana Waterloo, en Ontario.

Estamos en la quinta edición del certamen de Miss Reina de las Nieves de la Universidad Canadiense («para cuyo veredicto se fijaban en la inteligencia, el grado de participación en las actividades estudiantiles y la personalidad, así como también la belleza»). Y los canadienses no escatimaron en gastos a la hora de coronar a su nueva Miss RNUC, porque hubo un «desfile con antorchas, carrozas, bandas de música acompañando a las participantes», además de una «barbacoa y un partido de hockey».

La lista de aspirantes al título incluía a una tal Suzanne Langford, que aparecía en undécima posición y representaba a la Universidad de Toronto. Con ella competía una amplia variedad de bellezas con nombres maravillosos como Ruth Rasura, de la Columbia Británica; Martha Pichona, de Ottawa; e incluso una Helen Fuhrer, la Chiqui, de McGill, quien muy probablemente se añadió lo de ‘Chiqui’ para compensar que su apellido fuese un poquitín desafortunado, teniendo en cuenta que solo habían pasado dos décadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Pero estas jovencitas no tenían nada que hacer al lado de la preciosa señorita Langford. En aquella gélida noche de enero, la ganadora del año anterior fue la encargada de coronar a la quinta Miss Reina de las Nieves de la Universidad Canadiense, y aquel honor traía consigo la imposición de una banda y la asunción de una responsabilidad: desde ese momento, la encargada de entregar la corona al año siguiente sería la señorita Langford.

El certamen de 1967 fue más o menos igual de emocionante. Aquel año tocaron los Serendipity Singers, un grupo tipo The Mamas & the Papas cuyo vocalista resultó llamarse John Bennet Perry. Los Serendipity Singers fue un grupo particular incluso para aquellos años sesenta tan acostumbrados al folk; su mayor (y único) éxito, Don’t Let the Rain Come Down, salió de un refrito que hicieron a partir de una canción infantil británica. Aun así, alcanzó el segundo puesto en la lista de éxitos populares y el sexto del Top 100 de Billboard en mayo de 1964. Pero de aquel logro se hace una lectura diferente cuando se recuerda que los Beatles se hicieron con el top cinco: Can’t Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand y Please, Please Me. Pero aquello a John Perry no le importó; estaba de gira, se dedicaba a la música, cantaba para ganarse el pan y qué podría superar a hacer un bolo en el certamen de Miss Reina de las Nieves de la Universidad Canadiense en Ontario. Allí estaba él, cantando alegremente: «Now this crooked little man and his crooked cat and mouse / They all live together in a crooked little house» y flirteando micrófono en mano con la Miss Reina de las Nieves de la Universidad Canadiense del año anterior, Suzanne Langford. En aquella época eran dos de las personas más guapas sobre la faz de la Tierra —tendrías que ver fotos del día de su boda—, te daban ganas de darle un puñetazo en esa cara suya perfectamente esculpida. Así que la suerte estaba echada, porque cuando dos personas son así de guapas al final no tienen más remedio que acabar fusionándose la una con la otra.

El flirteo llevó a algunos bailes cuando John terminó el concierto, y ahí podría haber quedado la cosa, de no haber sido por la tremenda tormenta de nieve que el destino les envió y que duró toda la noche, lo que impidió a los Serendipity Singers salir de la ciudad. Así que el flechazo se produjo de la siguiente manera: un cantante folk y la ganadora de un certamen de belleza se quedan encerrados por culpa de la nieve en una ciudad canadiense en 1967 y acaban enamorándose. Eran el hombre más guapo del planeta y la mujer más guapa del planeta. El resto de los presentes también podrían haberse largado a casa.

John Perry pasó allí la noche y Suzanne Langford se puso muy contenta de que lo hiciera, y como un año o dos después de aquella escena acabó en Williamstown, Massachusetts, de donde era John, mientras unas células empezaban a dividirse y hacerse hueco en su interior. Puede que en algún momento de esas divisiones algo se torciera, quién sabe; yo lo único que sé es que la adicción es una enfermedad y que, igual que ocurrió cuando mis padres se conocieron, mi suerte estaba más que echada.

Nací el martes, 19 de agosto de 1969; soy hijo de John Bennet, antiguo cantante de los Serendipity Singers, y de Suzanne Marie Langford, quien fuera Miss Reina de las Nieves de la Universidad Canadiense. La noche de mi nacimiento hubo una tormenta tremenda (cómo no) y, mientras esperaban a que yo apareciera, se pusieron a echar una partida de Monopoly (cómo no). Llegué a este planeta casi un mes después de que el hombre pisara la luna y al día siguiente de la última jornada de Woodstock; así que en algún punto a medio camino entre la perfección cósmica del orbe celestial y todas las movidas que pasaran en aquella granja de Yasgur llegué yo, impidiendo con mi nacimiento que alguien colocara hoteles en Boardwalk.

Llegué pegando gritos y no paré de hacerlo. Durante semanas. Fui un bebé que padeció muchos cólicos —el estómago me dio problemas ya desde el principio—. Mis padres empezaron a volverse locos de lo mucho que lloraba. ¿Locos? Bueno, preocupados, así que me llevaron a que me viera un médico. Estamos en 1969, años más bien prehistóricos si los comparamos con el presente. Dicho esto, no sé cómo de avanzada ha de ser una civilización para saber que darle fenobarbital a un bebé que acaba de cumplir su segundo mes respirando el aire que Dios le ha dado es, cuando menos, una forma curiosa de ejercer la pediatría. Pero lo de sugerir a los padres de un bebé con cólicos que le dieran un potente barbitúrico no era una práctica tan rara allá por los sesenta. Para algunos médicos más veteranos el remedio era ese, y con ese me refiero a «recetar un potente barbitúrico a un casi recién nacido que no deja de llorar».

Llegados a este punto, quiero dejar clara una cosa: EN ABSOLUTO culpo a mis padres de esto. Vuestro hijo se pasa el día llorando, está claro que algo le pasa, el médico os receta un medicamento, y además no es el único que lo ve como una buena opción: se lo dais al crío y deja de llorar. Eran otros tiempos.

Y allí estaba yo, apoyado sobre una de las rodillas de mi madre, con los nervios ya de punta, pegando gritos por encima de su hombro de veintiún años mientras un dinosaurio en bata blanca, sin apenas levantar la vista de su escritorio de roble, criticaba con sorna y seguramente mal aliento que «es que los padres de ahora…» y escribía en una receta el nombre de un barbitúrico muy potente y adictivo.

Yo era un bebé que armaba mucho escándalo y requería mucha atención y la solución para aquello fue una pastilla. (Uy, mira, igualito que cuando tenía veinte años.)

Me cuentan que tomé fenobarbital durante mi segundo mes de vida, desde que tenía treinta días hasta que cumplí los sesenta días. Esta etapa es muy importante en el desarrollo de un bebé, sobre todo en términos de hábitos de sueño (cincuenta años después sigo sin ser capaz de dormir bien). Cuando me hacía efecto el barbitúrico, caía redondo de sueño. Al parecer, ya podía estar llorando, que en cuanto aquello me hacía efecto, me quedaba frito, cosa que a mi padre le hacía partirse de risa. Y no es que fuera cruel, pero es que ver a un bebé colocado es muy gracioso. Hay fotos mías de pequeño en las que se ve claramente que voy partidísimo, con la cabeza gacha como si fuera un yonqui de siete semanas de vida. Lo que en cierto modo supongo que tiene sentido teniendo en cuenta que nací al día siguiente de acabar Woodstock.

Necesitaba atención constantemente, no fui el niño de sonrisa adorable que todos esperaban. Fui más bien un tómate esto y cállate de una puñetera vez.

Y el caso es que a lo largo de todos estos años los barbitúricos y yo hemos tenido una relación bastante particular. Habrá gente que se sorprenda al enterarse de que desde 2001 apenas he consumido alcohol. Ponle que he tenido sesenta o setenta deslices durante estos años. Cuando ocurren, si uno quiere seguir manteniéndose sobrio —y en mi caso siempre era así—, suelen darte alguna medicación para ayudarte durante el proceso. ¿Y qué medicación es esa?, te preguntarás. Efectivamente: ¡fenobarbital! Los barbitúricos se utilizan para relajarte mientras te deshaces de cualquier otra mierda que puedas tener en el cuerpo; y, oye, empecé a tomarlos cuando tenía treinta días, así que ya de adulto solo continué por donde lo había dejado. Cuando me estoy desintoxicando, requiero mucha atención y no me siento nada cómodo; lamento mucho tener que admitir que soy el peor paciente del mundo.

Desintoxicarse es un infierno. Desintoxicarse implica tumbarse sobre una cama y ver los segundos pasar sabiendo que no estás ni mínimamente cerca de encontrarte mejor. Cuando me estoy desintoxicando siento como si me estuviera muriendo. Que no tiene fin. Siento como si las entrañas quisieran escapárseme del cuerpo. No dejo de temblar y sudar. Me vuelvo ese bebé al que no le daban una pastilla para que se encontrara mejor. He accedido a colocarme durante cuatro horas siendo consciente de que me va a tocar pasarme siete días en ese infierno. (Ya te había dicho que esta parte de mí no atiende a razones, ¿no?) De vez en cuando tengo que aislarme durante meses para ponerle fin a este círculo vicioso.

Cuando me tengo que desintoxicar, la palabra ‘bien’ se vuelve un lejano recuerdo, o algo más bien relegado a las tarjetas con mensaje de las tiendas de regalo. Me pongo a suplicar como si fuera un niño pequeño para que me den una dosis de lo que sea que pueda hacer que se me alivien los síntomas (un hombre adulto que probablemente esté saliendo al mismo tiempo en la portada de People con una pinta estupenda, suplicando ayuda). Soy capaz de dar lo que fuera —los coches, las casas, todo el dinero que tengo— para ponerle fin. Y cuando el proceso de desintoxicación por fin termina, sientes un alivio tremendo y juras y perjuras que no volverás a hacerte eso nunca más. Hasta que ahí estás, tres semanas después, volviendo a las andadas.

Es de locos. Soy yo el que está loco.

Como un bebé, no quise hacer todo el trabajo interior que se requiere durante muchísimo tiempo porque, si con una pastilla se puede arreglar, entonces todo es mucho más fácil, o eso es lo que a mí me enseñaron.

Cuando cumplí nueve meses más o menos, mis padres convinieron que ya habían pasado suficiente tiempo juntos, me colocaron en el asiento de un coche que salía de Williamstown (Massachusetts) y los tres viajamos hacia la frontera canadiense, un trayecto que duró cinco horas y media. No quiero ni imaginarme el silencio que reinaría a lo largo de ese viaje. Obviamente, yo no abrí la boca, y los antiguos tortolitos que iban en los asientos delanteros ya se habían dicho todo lo que tuvieran que decirse. Aun así, aquel silencio tuvo que ser atronador. Se venía un movidón tremendo. Una vez allí, con el lejano rumor de las cataratas del Niágara de fondo, vino a por nosotros mi abuelo materno, Warren Langford. Con su pinta de militar, caminaba arriba y abajo dando fuertes pisadas, bien para no pasar frío, bien porque estaba molesto o puede que por ambas cosas a la vez. Se puso a saludarnos con la mano mientras parábamos, como si estuviésemos a punto de comenzar unas estupendas vacaciones. Se conoce que a mí me hizo mucha ilusión verlo y, según me han contado, a continuación, mi padre me sacó del coche, me puso en los brazos de mi abuelo y, luego, se retiró en silencio y nos abandonó a mi madre y a mí. Entonces mi madre salió también del coche y ella, mi abuelo y yo nos quedamos allí, oyendo el rugido del agua de las cataratas caer en la garganta del Niágara, al mismo tiempo que veíamos cómo mi padre aceleraba el coche y se marchaba para siempre.

Se ve que al final no íbamos a vivir todos juntos en una casita inclinada. Supongo que por entonces me dirían que mi padre pronto estaría de vuelta.

«No pasa nada», diría probablemente mi madre. «Se ha ido a trabajar, Matso. Dentro de nada estará de vuelta.»

«Venga, amiguito», diría mi abuelo, «vamos a ver a la yaya. Te ha hecho paguetis para cenar».

Todos los padres se van a trabajar y siempre regresan. Normalmente, funciona así. No hay de qué preocuparse. Nada que pueda derivar en un ataque de cólicos o en una adicción o en toda una vida sufriendo esa sensación de abandono o de que uno no es suficiente o una intranquilidad constante o un deseo desesperado por que lo quieran o la creencia de que no le importas a nadie.

Mi padre salió pitando a Dios sabe dónde. No regresó del trabajo ese primer día ni el segundo. Confié en que volvería tras haber estado tres días fuera, luego pensé que tras una semana, pero cuando pasaron unas seis semanas ya había perdido toda esperanza. Yo era demasiado pequeño para saber dónde estaba California o qué implicaba eso de «haberse marchado para perseguir su sueño de ser actor»; ¿qué cojones es un actor? ¿Y dónde leches está mi padre?

Mi padre, que más tarde se convirtió en un padre estupendo, dejó a un bebé con una mujer de veintiún años que, y de esto él era consciente, era demasiado joven para criar a un niño ella sola. Mi madre es una persona maravillosa y cariñosa, y por aquel entonces simplemente era demasiado joven. A ella, igual que a mí, también la abandonaron en aquel parking al cruzar la frontera de los Estados Unidos con Canadá. Mi madre se quedó embarazada de mí a los veinte años, y cuando cumplió veintiuno y ya era madre, volvió a quedarse soltera. Si yo hubiese tenido un hijo a los veintiuno, habría intentado bebérmelo. Mi madre hizo lo que pudo, lo que dice mucho de ella, pero aun así no estaba preparada para asumir esa responsabilidad y yo no estaba preparado para hacerme cargo de nada, por aquello de ser un recién nacido y todo eso.

Y lo cierto es que tanto a mi madre como a mí, a los dos, nos abandonaron antes de que nos hubiera dado tiempo a conocernos.

Con mi padre ausente, no tardé mucho en darme cuenta de que en casa yo tenía un deber que cumplir. Mi trabajo era el de entretener, el de ganarme a la gente, deleitarla, hacer que se riera, que se calmara, que se sintiera bien, tenía que convertirme en el bufón de la corte.

Incluso cuando perdí una sección de mi cuerpo. De hecho, sobre todo en ese momento.

Cuando dejé atrás el fenobarbital —su uso fue desapareciendo con el tiempo, igual que los recuerdos que tenía de la cara de mi padre—, me dejé la piel para atravesar mi infancia, durante la que aprendí a convertirme en el cuidador de los demás.

Hubo una vez, cuando estaba en la guardería, en que algún tontaina cerró de golpe una puerta cuando yo tenía puesta la mano. Cuando las gotas de sangre dejaron de salpicar como si aquello fueran fuegos artificiales, a alguien se le ocurrió vendarme la mano y llevarme al hospital. Allí se dieron cuenta de que, de hecho, había perdido la falange superior del dedo corazón. Llamaron a mi madre, que salió corriendo hacia el hospital. Llegó sollozando (normal) y me encontró sobre una camilla con un vendaje enorme en la mano. Antes de que le diera tiempo a abrir la boca le dije: «No hace falta que llores. Yo no he llorado».

Y ahí me teníais ya: el intérprete, el que busca agradar a la gente (quién sabe, puede que hasta hiciera el típico gesto de sorpresa en plan Chandler Bing para rematar la frase). Con tres años ya era consciente de que me había tocado ser el hombre de la casa. Mi cometido era cuidar de mi madre aunque me acabaran de rebanar un dedo. Supongo que con treinta días de vida había aprendido que cuando me ponía a llorar me dejaban KO, así que lo mejor era no llorar; o que tenía que preocuparme por que todo el mundo, incluida mi madre, se encontrara bien y a salvo. O simplemente me pareció que era muy guay que un crío que estaba sobre una camilla dijera una frase tan buena.

Y no han cambiado tanto las cosas. Si me dan toda la dosis de oxicodona que puedo soportar, sentiré que están cuidando de mí, y cuando cuidan de mí soy capaz de cuidar de quien sea y de centrarme en los demás y de ponerme al servicio de quien pueda necesitarme. Pero sin la medicación siento como si estuviera a punto de desaparecer en el mar de la nada. Esto, como es lógico, supone que me resulte imposible ser de ayuda o de utilidad estando en una relación, porque de lo que estoy pendiente es de llegar entero al minuto siguiente, a la hora siguiente, al día siguiente. He ahí el malestar que provoca el miedo, el amargor que provoca el no encontrar tu lugar. Un poquito de esta droga, una dosis de aquello y entonces vuelvo a estar bien; uno deja de sentir las cosas cuando va puesto.

Antes del 11 de septiembre, a los niños —y a los adultos curiosos— que viajaban en avión a veces los dejaban entrar en la cabina para echar un vistazo. Cuando tenía unos nueve años, me dejaron entrar a una y me quedé tan flipado con todos esos botones y el capitán y con toda la información que había ahí dentro que por primera vez en seis años me olvidé de meterme la mano en el bolsillo. Jamás la había enseñado porque me daba mucha vergüenza. Pero el piloto se dio cuenta y me dijo: «¿A ver tu mano?». Muerto de vergüenza, se la enseñé. Y entonces me dijo: «Mira, echa un vistazo». Resultó que a él le faltaba exactamente el mismo trozo del dedo corazón de su mano derecha.