9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der unfähige und unberechenbare Kandidat Dotrump ist zum Präsidenten von Absurdistan wiedergewählt worden. Zwei Gruppen planen ein Attentat auf ihn. Eine Gruppe von vier Studenten und eine Gruppe von mindestens zwanzig Mitgliedern der sogenannten oberen Mittelschicht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 186

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

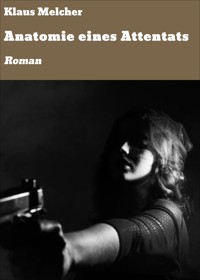

Klaus Melcher

Anatomie eines Attentats

Roman

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Impressum neobooks

Kapitel 1

Italien, Rom, Januar 1787: Johann Wolfgang von Goethe lag malerisch hingegossen auf seinem Diwan in dem Salon der Wohnung in Rom, die er sich mit seinem Freund, dem Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, mit der Malerin Angelika Kauffmann, dem Kunsthistoriker Heinrich Meyer, dem Kunstliebhaber und Hofrat Johann Friedrich Reiffenstein und dem Schriftsteller Karl Philipp Moritz teilte.

Zwei Stunden hatte er für das Gemälde posiert, das wir alle von ihm kennen. Während er Modell saß, durfte er sich nicht bewegen, das hatte Tischbein sich ausbedungen, jetzt endlich konnte er sich aus der künstlichen Starre befreien.

Wie so häufig auf seiner Italienreise war er mit der Bearbeitung seiner ‚Iphigenie auf Tauris‘ beschäftigt, wollte ihr den letzten Schliff geben, hier und da noch etwas ändern, bevor er sie es bei Göschen, Leipzig zum Druck freigeben würde.

Herzhaft biss er gerade in eine frische Orange, deren Saft auf seine Hose tropfte, was ihn mit einem gewissen Unbehagen erfüllte, denn jeder wusste, Goethe hasste Flecken auf seiner Kleidung.

Und dazu kam noch seine Unzufriedenheit mit dem 5. Auftritt des 4. Aufzugs. Eben hatte er Iphigenie über ihr aussichtslos erscheinendes Schicksal klagen lassen:

‚Vor meinen Ohren tönt das alte Lied –

Vergessen hatt’ ich’s und vergaß es gern –

Das Lied der Parzen, das sie grausend sangen,

Als Tantalus vom goldnen Stuhle fiel:‘

sprach sich, noch ganz unter dem Eindruck seiner letzten Zeilen, versonnen vor:

‚Es fürchte die GötterDas MenschengeschlechtSie halten die HerrschaftIn ewigen Händen,Und können sie brauchen,Wies ihnen gefällt.

Der fürchte sie doppelt,Den je sie erheben!Auf Klippen und WolkenSind Stühle bereitetUm goldene Tische.

Erhebet ein Zwist sich,So stürzen die Gäste,Geschmäht und geschändet,In nächtliche TiefenUnd harren vergebens,Im Finstem gebunden,Gerechten Gerichtes.

Sie aber, sie bleibenIn ewigen FestenAn goldenen Tischen.Sie schreiten vom BergeZu Bergen hinüber:

Aus Schlünden der TiefeDampft ihnen der AtemErstickter Titanen,Gleich Opfergerüchen,Ein leichtes Gewölke.

Es wenden die HerrscherIhr segnendes AugeVon ganzen GeschlechternUnd meiden, im EnkelDie ehmals geliebten,Still redenden ZügeDes Ahnherrn zu sehn.

So sangen die Parzen;Es horcht der VerbannteIn nächtlichen Höhlen,Der Alte, die Lieder,Denkt Kinder und EnkelUnd schüttelt das Haupt.‘

Das war es, Iphigenie erinnerte sich an das alte Lied der Parzen, dumpf, schicksalsschwer, gnadenlos.

Goethe lehnte sich in seinem Diwan zurück, schenkte sich noch einen Kelch von diesem köstlichen Wein aus Apulien ein, sah verliebt auf die Zeilen, die er gerade geschrieben hatte, hielt sie für wert, nicht nur in seiner ‚Iphigenie‘ unterzugehen, sondern unter dem ‚Lied der Parzen‘ einzeln veröffentlicht zu werden und damit unzähligen Schülergenerationen als Aufsatzthema vorgesetzt zu werden.

Goethe war mit sich sehr zufrieden. Der hässliche Fleck auf seinem Beinkleid war vergessen.

Und dabei ahnte er nicht, wie aktuell sein ‚Lied der Parzen‘ fast 250 Jahre später sein würde, in einem Lande, das nicht einmal seinen Namen kannte.

Kapitel 2

Bevensen, Juli 2023:Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, in denen es an jeder Ecke einer Großstadt, in jedem noch so kleinen Dorf eine Kneipe gab, in der die Alten sich an ihrem Stammtisch zusammenfanden, bei einem frisch gezapften Bier die Ereignisse des Tages diskutierten, sich immer mehr in Rage redeten, bis irgendjemand mit der Faust auf den Tisch schlug und die Gefolgschaft aller seiner Kumpanen einforderte?

Erinnern Sie sich an die Kneipen, in denen der Kellner Sie nicht mit der Speisekarte überfiel, bevor Sie sich überhaupt gesetzt hatten, sondern bei Ihrem Erscheinen ein „Wie immer?“ in den Gastraum warf, auf Ihr Kopfnicken Ihr Bier frisch zapfte und es Ihnen wenig später servierte?

Erinnern Sie sich an die Kneipen, in denen Sie an irgendeinem Tisch stundenlang bei einem Bier oder zweien sitzen konnten, Karten spielten oder würfelten, und niemand, auch nicht der Wirt, etwas dagegen hatte, weil der Umsatz nach Feierabend nicht stimmte?

Erinnern Sie sich noch?

Dann müssen Sie steinalt sein, denn solche Kneipen gibt es schon lange nicht mehr, höchstens im Museumsdorf.

Und in Bevensen.

Wenn Sie die Hauptstraße entlang gehen, direkt in der Kurve, finden Sie den Gasthof. „Zum grünen Kranz“ heißt er, ganz altmodisch, während kaum hundert Meter weiter der durchgestylte Tempel von Angelo mit seinem Angebot mediterraner Spezialitäten, mit seinen weiß gedeckten Tischen und den exakt gefalteten Stoffservietten, seinen Flaschenkühlern aus durchsichtigem Plastik von Pellegrino die Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung lockt.

Man wird begrüßt mit: „Bona sera, signora e signore“ und fühlt sich nach Italien versetzt, wenigstens für die nächsten zwei Stunden. Man speist, nachdem man die köstlichen Antipasti genossen hat, natürlich hausgemacht, einen vorzüglichen Babysteinbutt oder ein Kalbskotelett, die Beilagen aldente, alles übersichtlich angeordnet, trinkt dazu einen Pinot Grigio, exakt temperiert.

Und dann die dolce, diese kleinen süßen Köstlichkeiten.

Und während man nach diesem üppigen Mahl auf die Rechnung wartet, bringt der Kellner, den man hier nur mit seinem Vornamen Antonio anredet, den Grappa vom Haus.

Das hat Stil.

Und der „Grüne Kranz“?

Man betritt das dunkle Gebäude, erbaut etwa am Ende des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 20. Jahrhunderts durch eine grau lackierte Eichentür, von der die Farbe stellenweise schon abgeplatzt ist, und betritt einen düsteren Flur, der nur von einer Lampe mit dem Charme der vierziger Jahre notdürftig erleuchtet wird.

Wenn Sie über den mit vielen Rissen durchzogenen Terrazzoboden geradeaus weiter gehen, gelangen Sie zu den Toiletten, die erst vor wenigen Jahren von Grund auf saniert worden sind.

Wenden Sie sich aber gleich nach links, dann erreichen Sie die Gaststube, einen etwa quadratischen recht dunklen Raum, der eigentlich immer schummrig ist. Mag sein, dass die dunkle Holzpaneele, die bis auf fast zwei Meter Höhe den Gastraum umgibt, schuld daran ist, es kann aber auch das dunkle Gestühl sein oder der gewaltige fast schwarze Tresen, der die ganze Stirnwand einnimmt und nur gerade mal ausreichend Platz für die Eingangstür lässt. Vielleicht sind es auch die Fenster, die dringend geputzt werden müssten oder auch eine hellere Gardine vertragen würden.

Den ganzen Tag über kämpfen die Lampen aus trübem Glas vergeblich gegen die Dunkelheit an, lassen die Flecken von Curryketchup, Bratensoße und Bier auf den karierten Tischdecken gnädig verschwinden.

Wer hier einkehrt, wollen Sie wissen?

Ganz sicher nicht die Gäste von Angelo.

Zu den treuesten Gästen gehören einige Bauern, die jeden Abend ihren Stammtisch in der hintersten Ecke besetzen, manchmal kommen einige junge Leute auf eine Currywurst mit Pommes herein, denn die Qualität und Größe der Wurst ist weit über die Grenzen Bevensens bekannt.

Und dann sind da noch vier junge Männer, so zwischen zwanzig und dreißig, wohl Studenten aus der nahen Universitätsstadt, die jeden Sonntagabend hier bei Bier, Currywurst mit Pommes und Kartenspiel verbringen.

Als sie das erste Mal im „Grünen Kranz“ einkehrten, kam die Gastwirtschaft ihnen wie eine Oase in der glühenden Wüste vor.

Sie waren den ganzen Tag mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, waren durchgeschwitzt, hungrig und durstig.

Sie brauchten Schatten und Kühle, etwas Handfestes zu essen und möglichst einen Eimer voll Radler. Kein Bier, das hätten sie nicht schadlos überstanden, denn sie mussten noch nach Hause fahren.

Der schattige Vorplatz mit seinen zwei alten Kastanien versprach alles, und schon der Eingangsbereich erfüllte ihren ersten Wunsch. Wohlige Kühle empfing sie.

Sie setzten sich an einen der Tische in der Fensterreihe.

Kaum fünf Minuten später hatten sie ihren Humpen Radler vor sich stehen, noch weitere fünf Minuten, dann lachten sie die Currywurst mit Pommes, die Sülze mit köstlichen Bratkartoffeln, das Rundstück warm mit reichlich Schweinebraten in sehr ordentlicher Soße und das Bauernfrühstück an und forderten sie zum Essen auf.

Als sie sich in ihren Stühlen behaglich zurücklehnten und ihre dicken Bäuche rieben, stand für sie fest, hierher würden sie zurückkehren, einmal in der Woche der Mensa entfliehen.

Einmal in der Woche kein Büffeln, das anstehende Referat vergessen, sinnlose Dinge tun, endlos diskutieren.

Einmal in der Woche die Probleme der Welt verstehen.

Einmal in der Woche die Welt verbessern.

Sie störte nicht die fleckige Decke, nicht der dicke Brummer, der um die Lampe über ihrem Tisch kreiste, gegen die Fensterscheibe klatschte, von dort seine immer gleiche Bahn durch die Gaststube zog und wieder Kurs auf die Lampe nahm.

Kapitel 3

Absurdistan, 20. Juni 2023, 20.00: Seit zwei Stunden waren die Wahllokale geschlossen, und jetzt wurden die Stimmzettel ausgezählt.

Dreihundert Millionen wahlberechtigte Bürger waren aufgerufen, den neuen Präsidenten zu küren, fast zwei Drittel waren dem Aufruf gefolgt und hatten zum Teil ab morgens um sieben Uhr vor den Wahllokalen angestanden, um ihre Stimme abzugeben, froh über das Ende des Gezänks der Parteien, über die gegenseitigen Beschimpfungen und Beleidigungen, über die nicht einlösbaren Versprechen der Spitzenkandidaten.

Wie die Wahl auch ausgehen würde, jetzt endlich würde Ruhe einkehren, würde man zur geregelten Arbeit übergehen, würde eine Regierung bilden, die ihren Namen wirklich verdiente.

Und doch gab es nicht wenige Menschen, die diesem Augenblick mit Angst entgegensahen und die nicht daran glaubten, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, wie die bekannte Redewendung zu trösten versucht?

Oder gab es nicht doch mehr Menschen, die des „Weiter so!“ leid waren, die die alte Regierung verantwortlich machten für all das Ungemach, den wirtschaftlichen Niedergang ganzer Regionen, für die Zunahme der Armut weiter Teile der Bevölkerung, für die Zunahme der Kriminalität, für den Flüchtlingsstrom, der sich angeblich ungebremst über das Land ergoss?

Menschen, die den populistischen Wahlslogan „Absurdistan zuerst!“ umgesetzt haben wollten, am liebsten sofort und mit allen Konsequenzen?

Die ersten verlässlichen Hochrechnungen wurden um 20.25 Uhr bekannt gegeben.

Wie es schien, lag der Kandidat der „Republikanischen Front Absurdistans“ (RFA) vorn, dicht gefolgt von dem Kandidaten der „Demokratischen Partei Absurdistans“ (DPA). Die dritte Partei, die „Alternative für Absurdistan“ (AfA), würde aller Voraussicht nach in das Parlament einziehen und wohl das Zünglein an der Waage spielen.

Während sich in ersten Fernsehinterviews Anke Merzel, die Spitzenkandidatin der DPA, noch vorsichtig optimistisch gab, feierte Oswald Dotrump (RFA) bereits seinen Sieg.

Jetzt hätte endlich die Stunde des nationalen Aufbruchs geschlagen, und die ewigen Zauderer würde er aus dem Parlament und aus den Ämtern jagen. Und vor allem die, die Absurdistan verraten hätten, die die berechtigten Interessen Absurdistans verraten hätten.

Nein, sagte er selbstbewusst, eine Koalition mit der AfA würde er nicht eingehen, auch wenn sie einige richtige Positionen bezöge. Aber bei der AfA könne er eine durchgehende klare patriotische Linie nicht erkennen.

„Und“, fügte er nach einer vielsagenden Pause hinzu und lehnte sich selbstgefällig zurück, um dann seinen Oberkörper wieder so weit vorzubeugen, dass sein Mund fast das Mikrofon berührte, „sie sind heillos zerstritten. Können Sie sich vorstellen, dass der absurdische Präsident mit einem Haufen zerstrittener Schafe zusammen regiert? Dass seine Entscheidungen abhängig sind von einer Partei, in der der eine nicht mitträgt, was der andere sagt? Was ich erwarte, ist absolute Gefolgschaft! Und die werde ich von der AfA nicht bekommen. Die folgen ja noch nicht einmal ihrem eigenen Parteichef.“

Wieder machte er eine Pause, in der er sich wie um Zustimmung heischend im Raum umsah.

„Darf ich das so verstehen, dass Sie nur Minister und Mitarbeiter wollen, die mit Ihnen einer Meinung sind?“, fragte die Interviewerin.

Dotrump verzog das Gesicht zu einer grinsenden Maske, feist, fettglänzend.

„Meinen Sie im Ernst, ich hole mir Leute wie mein Vorgänger, denen ich nicht voll vertrauen kann?“

„Und wenn mal einer eine andere Meinung vertritt, was geschieht dann?“

„Der wird gefeuert!“, war die klare Antwort.

Kapitel 4

Bevensen, 27. Juni 2023: Eine Woche war seit der denkwürdigen Wahl vergangen, die Kandidaten für das neue Kabinett standen fest. Alle Minister gehörten der RFA an, Dotrump war nicht auf einen Koalitionspartner angewiesen und deshalb bei seiner Entscheidung frei.

Und das genoss er.

Immer wieder trat er vor die Kameras und die Mikrofone, lobte seine Entscheidung und die Qualifikation des jeweiligen Kandidaten.

Ihm sei es endlich gelungen, Weiherhoff für das Amt des Innen- und Heimatministers zu gewinnen, und er sei stolz auf seine Wahl, denn es gäbe viel zu tun, vor allem in der Flüchtlingsfrage, denn sein Vorgänger hätte kläglich versagt. Seiner angeblichen Liberalität hätten sie zu verdanken, dass Tausende von Menschen täglich über die ungeschützten Grenzen nach Absurdistan strömten, weil sie hier in Saus und Braus leben und ungehindert ihren kriminellen Instinkten folgen könnten.

Er sei sich mit Weiherhoff einig, dass man sich dieser Flüchtlingstouristen nur mit einem Grenzzaun und Abschiebelagern, die jeden Komfort vermissen ließen, erwehren könne.

Er vertraue auf eine exzellente Zusammenarbeit zum Wohl der Menschen in Absurdistan und eine schnelle Umsetzung seiner Pläne.

„Wollen Sie Absurdistan abschotten gegen den Rest der Welt?“, fragte einer der anwesenden Korrespondenten.

„Wie Sie das nennen, ist mir egal. Wir werden unser Land schützen, und zwar mit allen Konsequenzen“, antwortete Dotrump.

Als Unruhe entstand, hob er gebieterisch die Hand und wartete einen Augenblick, bis es wieder still geworden war.

„In das Amt des Außenministers habe ich meinen langjährigen Vertrauten Markus Röder berufen. Er gehört zu den Besten, die unser Land zu bieten hat, hat seine Erfahrungen als Botschafter in London, Berlin und Moskau gesammelt und ist ein entschiedener Gegner der Kuschelpolitik meines Vorgängers.

In diesem Moment betraten die vier Studenten die Gaststube, verharrten an der Tür, sahen ungläubig auf den Bildschirm.

„Der Wahnsinnige bringt die Welt noch an den Abgrund“, stellte Hinnerk lakonisch fest und schüttelte den Kopf.

„Der muss weg!“, sagte Hinnerk wie zu sich selbst, kaum hörbar, und doch hatten seine drei Freunde ihn genau verstanden.

Was sie nicht aufhorchen ließ, war die Forderung selbst, wie selbstverständlich hingeworfen, sondern der ungeheure Ernst, mit dem sie vorgebracht worden war.

„Und wie stellst du dir das vor?“, fragte Thomas, als sie sich an ihren Platz gesetzt hatten.

„Ja, wie stellst du dir das vor?“, fragten Mike und Harry wie aus einem Munde.

„Das muss man genau überlegen“, antwortete Hinnerk und machte sein geheimnisvolles Gesicht.

„An den Präsidenten kommt man nicht so einfach heran. Der hat seine Bodyguards, Polizei und Geheimdienst bewachen jeden seiner Schritte. Und du kannst sicher sein, der Attentäter wird verhaftet, bevor er überhaupt den Gedanken an ein Attentat gehabt hat.

Kapitel 5

Georgetown, 30. Juni 2023: Auch wenn man es nicht gewusst hätte, man spürte es deutlich: irgendein Ereignis warf seine Schatten voraus, jedenfalls waren die Vorbereitungen darauf in vollem Gange.

Am frühen Morgen durchzuckten die orangefarbenen Rundumlichter eines städtischen Transporters die Dunkelheit auf dem ‚Platz des ewigen Friedens’, dem zentralen und schönsten Platz in Georgetown.

An ihm lag nicht nur das Weiße Haus, der Regierungssitz des Präsidenten, er wurde auch flankiert von repräsentativen Bauten aus der Blütezeit der absurdischen Geschichte.

Vor etwa einer Woche hatte Präsident Dotrump verkündet, er wolle als eine seiner ersten Amtshandlungen den Platz umbenennen, hatte die Stadtregierung aufgefordert, seinem Wunsch zu entsprechen und ihn in ‚Platz des Volkes’ umzubenennen.

„Der Name ‚Platz des ewigen Friedens’ ist durch den ‚Platz des himmlischen Friedens’ in Peking belastet. Was wir brauchen, ist nicht die Kopie eines ausländischen Namens, wir wollen endlich einen identitätsstiftenden Namen, der unser Volk von anderen Völkern abhebt“, hatte er bei Twitter gepostet.

Die Reaktionen auf seinen Vorstoß waren erwartungsgemäß sehr unterschiedlich.

Die Stadtregierung verwahrte sich äußerst scharf gegen Dotrumps Forderung, sprach von einem eklatanten Missbrauch seiner Macht und nicht zu tolerierender Einmischung in die Rechte der Stadt, nur ihr obliege die Namensgebung der städtischen Straßen und Plätze, hatte ihr Sprecher erklärt, und man sehe weder die generelle Notwendigkeit für eine Namensänderung noch hielte man den favorisierten Namen für glücklich.

Die Gebildeten, die Prominenten, die Künstler und Kulturschaffenden schütteten sich aus vor Lachen, die Karikaturisten zeichneten und zeichneten: Dotrump als Nero, der auf seine Stadt herabschaut und den neuen Namen zur Leier singt, Dotrump als Apollon mit der Leier, Dotrump als übergroßer Frosch, der das Wort ‚Platz des Volkes’ immer wieder quakt.

Nur seine treusten Anhänger, die sich immer zurückgesetzt fühlten, die Verlierer der wirtschaftlichen Entwicklung, schlossen sich seiner Forderung an.

Endlich nannte man einen Platz nach ihnen.

Sie waren das Volk, und sie hatten einen Anspruch auf den schönsten Platz im ganzen Lande.

Sie allein!

Trotzdem, aller Protest, alle Karikaturen nutzten nichts, Dotrump erklärte die Namensänderung zur Staatsaffäre und setzte sie per Dekret durch, Kritik hin, Kritik her.

Zwei Arbeiter vom städtischen Bauamt inspizierten alle Gullydeckel, hoben sie mit ihren langen zangenähnlichen Eisen an, reinigten sorgfältig ihre Ränder und setzten sie wieder ein. Ein dritter Arbeiter machte sich währenddessen an dem orangefarbenen Fahrzeug zu schaffen, entlud ein kleines Schweißgerät und ein Notstromaggregat und trug beides zu dem Schacht.

„Fertig“, sagten die beiden Arbeiter, traten einen Schritt zurück und drehten sich mit dem Rücken zu dem wieder verschlossenen Gully.

Jetzt begann die Arbeit des dritten Kollegen.

Ein kurzer, aber kräftiger Zug an der Startleine, und der Zweitakter des Notstromaggregates begann zu knattern.

Der Arbeiter hockte sich auf die Knie vor dem Gullydeckel, klemmte das Massekabel an, hielt mit der linken Hand den Schweißschild vor sein Gesicht und hielt die Elektrode dicht vor den Deckelrand. Ein greller Lichtbogen leuchtete auf, es zischte, und der Deckel war mit dem Gullyrand verschweißt, nicht zu öffnen von möglichen Attentätern, die sich durch die Kanalisation heranschleichen könnten.

„O.k.“, sagte er und lud seine Ausrüstung wieder in den Transporter.

Weiter ging es zum nächsten Gullydeckel.

Als es langsam zu dämmern begann und die ersten frühen Angestellten der Regierung auf dem Weg zur Arbeit waren, Sekretärinnen, Boten, die Reinmachefrauen, das technische Personal, unterbrachen die städtischen Arbeiter ihre Tätigkeit und setzten sich in ihren Transporter.

Wie gewohnt und über Jahre geübt nahmen sie vom Rücksitz ihre Taschen, öffneten sie und entnahmen ihnen die Frühstücksbox aus transparentem Plastik, klappten sie einen Spalt weit auf, um daran zu riechen und auf den Inhalt zu schließen. Leber- oder Rotwurst konnte auf das Brot geschmiert sein, vielleicht auch Mettwurst, dazu ein Apfel und ein Kaffee aus der Thermoskanne.

Auch im Hotel ‚Adler’ war das Leben erwacht. Nicht in den Zimmern, die Hotelgäste hatten sündhaft viel Geld für eine Nacht bezahlt, da verließ man es nicht mitten in der Nacht.

Jetzt zu dieser unchristlichen Zeit hasteten die über den Hof, die für den Gast unsichtbar waren, aber für den reibungslosen Ablauf des Tages und das Wohl des Gastes unverzichtbar, die in der Küche arbeiteten, die die Flure und anderen Räumlichkeiten saugten und polierten, die Handwerker, die kleine Reparaturen auszuführen hatten, der Schwimmmeister, der den Pool im Keller wartete, damit die Gäste ihn genießen konnten.

Zwei Mitarbeiter der Firma ‚Handwerkerservice, 24 Stunden im Dienst des Kunden’, verließen ihren blauen Transporter, sahen sich um, griffen ihre Werkzeugtaschen und strebten dem Personaleingang zu.

Vor dem Aufzug reihten sie sich in die Schlange der Wartenden ein, sahen abwechselnd auf ihre Armbanduhr und auf die Anzeige des Aufzuges, als würde jede Minute, die sie herumstanden, zählen. Nein, sie waren Handwerker von altem Schrot und Korn, Handwerker, die man heute lange suchen musste.

Endlich stoppte der Aufzug im Erdgeschoss, öffnete automatisch seine Doppeltür, die Wartenden strömten hinein, drückten den Knopf ihrer Etage, und die Tür schloss sich wieder. Einen Augenblick noch verharrte der Aufzug in seiner Position, bis er sich sanft in Bewegung setzte.

Auf jeder Etage verließen ein paar Menschen den Aufzug, sagten ihr „Tschüß“ in den Kasten, bis er in der obersten Etage hielt und auch die beiden Handwerker ihn verlassen mussten.

Sie sahen sich nach der Treppe um, die sie auf den Dachboden führen müsste, entdeckten sie hinter einer unscheinbaren Tür und stiegen sie hinauf, nachdem sie sich davon überzeugt hatten, dass sie auf dem Flur alleine waren. Zwar hatten sie sich eine Ausrede überlegt, falls sie bei ihrer Expedition überrascht werden würden, doch sie wollten diese Situation lieber vermeiden.

Unbehelligt gelangten sie auf den Dachboden, der in mehrere grob zusammen gezimmerte Mansarden aufgeteilt war. Hier lagerte das, was man eigentlich nicht mehr brauchte, das aber zu schade war, um weggeworfen zu werden, alte Waschbecken, noch mit zwei getrennten Hähnen für warmes und kaltes Wasser, Kleiderständer, Bettgestelle und Nachttische, Sessel, die vor dem Krieg zur Standardeinrichtung der Suiten gehörten.

Die Männer interessierte nicht der vergangene Charme der hier gelagerten Einrichtungsgegenstände. Sie interessierte nur der Ausblick von hier oben. Vorsichtig und vor allem leise räumten sie sich den Weg zum Mansardenfenster frei.

Und der Ausblick war wirklich faszinierend.

Inzwischen war die Sonne aufgegangen und tauchte den ganzen ‚Platz des Ewigen Friedens’ in rot-oranges Licht. Die Kuppel des Weißen Hauses lag golden glänzend unter ihnen, das Marmorpflaster schimmerte rosa, die aufwendigen riesigen Kandelaber, die in der Nacht den Platz hell beleuchteten, schickten ihr inzwischen fahles Licht in den erwachenden Morgen.

Keiner der Passanten hatte zu dieser Stunde einen Blick für die verblassende Schönheit dieses Platzes, freute sich auf ihr Wiedererwachen am Tage.

Nur die beiden Männer dort oben in der staubigen Mansarde konnten sich von dem Anblick nicht losreißen, standen andächtig an dem kleinen Mansardenfenster und genossen den Anblick dieses wohl schönsten Platzes der westlichen Welt.

„Nun aber Schluss!“, holte Hinnerk unsanft Harry in die Wirklichkeit zurück und öffnete das Fenster.

„Von hier hat man einen guten Blick.“

Harry trat zu Hinnerk und sah durch das geöffnete Fenster.

Ja, das könnte gehen, meinte er, ging nach hinten und holte seine Werkzeugtasche.

Jetzt würde sich zeigen, ob seine Überlegungen richtig gewesen waren.

Er entnahm dem Koffer ein eigentümliches Gerät, dessen Sinn auf den ersten Blick nicht erschließbar war, eine kleine Platte, die auf ein Kugelgelenk montiert war.

Mit einem Akkuschrauber bohrte er ein Loch von fünf Millimetern in das Fensterbrett. Mit einem Gummihammer schlug er den Dorn, der sich unterhalb des Kugelgelenks befand, in das eben gebohrte Loch.

Harry schien zufrieden.

Vorsichtig schob er den Holzstaub mit der linken Hand zusammen, sammelte ihn in seiner rechten Hand und ließ ihn in einer Plastiktüte verschwinden.

Die letzten Reste pustete er weg.

„Du kannst“, sagte er.

Der Platz begann sich zu beleben.