9,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

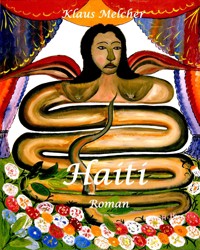

Johannes Sommergarten fliegt nach Haiti, um eine Reportage zu schreiben. Ihm werden von der französischen Botschaft Chita und Wyclif als Fremdenführerin, Bodyguard und Fahrer zur Seite gestellt. Schon bald entwickelt sich ein Verhältnis zwischen Hannes und Chita, das über das berufliche hinausgeht,

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Klaus Melcher

Chita

Roman

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Impressum neobooks

Kapitel 1

„Letzter Aufruf für Flug DE4178 nach Santo Domingo: Fluggast Johannes Sommergarten wird zum Gate Nr. 4 gebeten.“

Jetzt war Eile geboten.

Bisher war nichts planmäßig gelaufen. Mein Zug in Hannover hatte Verspätung, nicht etwa fünf oder zehn Minuten, sondern über eine Stunde, weil irgendein ICE im Tunnel steckengeblieben war und der gesamte ICE-Verkehr umgeleitet werden musste. Und dann fuhr noch die S-Bahn in Hamburg stockend, wegen irgendeiner Störung zwischen dem Hauptbahnhof und Fuhlsbüttel.

Blieb also nur noch eine halbe Stunde bis zum Abflug in die Dominikanische Republik.

Aber, das gab ich zu, es war auch meine Schuld. Wie konnte ich nur auf die Pünktlichkeit der Bahn vertrauen? Ich hätte in Kenntnis der sprichwörtlichen Unpünktlichkeit einen Tag früher nach Hamburg fahren und dort im Flughafenhotel übernachten sollen.

Ich schaffte es dennoch.

Gerade noch rechtzeitig erreichte ich meinen Flieger, hatte meinen Rucksack mit einiger Mühe in der Gepäckablage verstaut und mich angeschnallt, da fuhr die Maschine in ihre Startposition, hielt einen Augenblick, man hörte die Turbinen röhren, ein kurzes Zittern ging durch die Maschine, sie nahm Anlauf, rumpelte, als sie sich vom Boden erhob und das Fahrwerk eingeholt wurde. Ich wurde in meinen Sitz gedrückt, als die Maschine steil stieg und ich den Druck in meinen Ohren spürte.

„War wohl etwas knapp“, sagte mein Sitznachbar, wohl der Vater der drei etwas lauten Kinder, die mit ihrer Mutter in der Reihe vor ihm saßen. „Es ist die erste Flugreise, die sie machen. Da sind sie natürlich aufgeregt. Aber ich hoffe, Sie stört das nicht.“

Natürlich störten sie mich – nicht -, auch wenn sie alles ausprobierten, die Sitzverstellung zum Beispiel, mal hoch und mal runter, dass ich mir schon Gedanken machte über meinen kleinen Imbiss, der irgendwann serviert werden würde, vor allem das Getränk, das bei dem ständigen Wackeln meines Tisches in Gefahr war, irgendwann überzuschwappen. Aber auch die Kinder, Kids, wie man sie neuhochdeutsch nennt, würden irgendwann müde sein und schlafen.

Ich war im Auftrag der „World Views“ auf dem Flug zu dem Aeropuerto Internacional de Las Américas, dem Flughafen nahe Santo Domingo. Die Agentur hatte alles organisiert, den Flug, das Hotel in Santo Domingo, die Taxifahrt zur Grenze nach Haïti, auch das Taxi von der Grenze nach Port-au-Prince war gebucht. Brauchte ich nur noch heil anzukommen.

Und das war die erste Hürde.

Man hatte mich einigermaßen eingeführt, wie sie das nannten. Eigentlich war es ein Himmelfahrtskommando. Schon sich in der Dominikanischen Republik außerhalb seiner Hotelanlage zu bewegen, barg ein nicht zu unterschätzendes Risiko, von Fahrten, vor allem bei Nacht, mit einem Mietwagen ins Landesinnere wurde dringend abgeraten. Und noch schlimmer sollte es in Haïti sein. Der Flughafen Port-au-Prince war schon seit Monaten gesperrt. Wegen der Überfälle bewaffneter Banden.

Deshalb war mein Zielflughafen Santo Domingo und die einzige Möglichkeit, auf dem Landweg, nach Haïti zu kommen.

Wenn Sie mich jetzt fragen, warum ich mich auf diese Reise eingelassen, warum ich alles, auch mein Leben, aufs Spiel gesetzt hatte, dann muss ich Ihnen antworten: Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch bis heute nicht.

Sicher spielte auch Josis Trennung von mir eine Rolle. Wenige Tage zuvor hatte sie sich vor mir aufgebaut, tausend Blitze schossen aus ihren Augen, zornentbrannt schleuderte sie mir entgegen: „Entweder Haïti oder ich! Meinst du, ich werde immer auf dich warten, einige Wochen oder Monate hier alleine sitzen, immer in Angst um dich? Warten auf ein Lebenszeichen von dir, das dann schon ewig alt ist, oder auf deine Asche?“

Ich hatte sie zu beruhigen versucht. Sie wisse ja, es wäre mein Beruf, das hätte sie von Anfang an gewusst, und ich könnte mir meine Aufträge schließlich nicht aussuchen, solange wäre ich noch nicht in dem Geschäft. Ich würde schon auf mich aufpassen.

Sie hatte die Tür hinter sich zugeworfen und war gegangen.

Natürlich hatte mich ein gewisser Nervenkitzel schon immer gereizt. So einfache Reportagen von friedlichen Eilanden und Almen in den Bergen hatten mich noch nie interessiert, auch wenn sie unvergessliche Eindrücke vermitteln sollten. Ich brauchte mehr. Sie können es den Kick nennen, vielleicht ist es der, ich weiß es nicht.

Jedenfalls als ich in dem Büro meines Chefs saß, nachdem er mir alle Einzelheiten meines Auftrags erklärt hatte, mir die Hand auf die Schulter gelegt und mir gesagt hatte: „Das schaffen Sie schon!“, da fühlte ich mich doch etwas mulmig.

Erst später habe ich erfahren, dass viele meiner Kollegen, und sie waren besser als ich, diesen Auftrag abgelehnt hatten.

Der Flug verlief einigermaßen normal, wenige Turbulenzen. Die meiste Zeit schliefen die Kinder vor mir, und dann hatten sich ihr Vater und ich eine Art Spiel ausgedacht. Er setzte sich zu seiner Frau, und auf den Platz neben mir durfte sich eins seiner Kinder setzen. Er hatte ihnen nämlich erzählt, ich führe anschließend weiter in ein ganz gefährliches Land, weil ich eine Reportage darüber schreiben wollte. Und natürlich rissen sich die Kinder um den Platz neben mir. Ich erzählte ihnen von Vietnam, von Kambodscha, von Uruguay und Bolivien, die ich alle bereist hätte.

Und wenn sie nur ein Zehntel verstanden und behalten haben in diesen Stunden des Fluges, dann haben sie mehr gelernt als in einem ganzen Schuljahr.

In Santo Domingo trennten sich unsere Wege. Ich verließ das Flugzeug, sie blieben noch sitzen und warteten auf den Weiterflug nach Punta Cana.

Auf dem Flugplatz Santo Domingo sollte mich mein Fahrer erwarten. Ich sollte hier für ein paar Tage ein Zimmer in einem Hotel nehmen, mich erst einmal akklimatisieren, wie mein Chef sagte, bevor ich meine nicht ganz ungefährliche Reise nach Haïti antreten würde.

Die Redaktion hatte gute Arbeit geleistet: Die Pass- und Zollformalitäten waren schnell erledigt, es gab keine Probleme mit meinen Kameras und Diktiergeräten, ich bekam die Bescheinigung über ihre vorübergehende Einfuhr und ein zeitlich unbefristetes Visum. Man wüsste ja nie, wofür es gut wäre. Bei meinem Ausflug nach Haïti müsste man schließlich mit allem rechnen.

Aber da drängte schon der nächste Fluggast nach, schlug mir sein Handgepäck in die Kniekehlen, und der nette Beamte entließ mich mit einem: „Buen viaje!“ Gerne hätte er mir noch Tipps gegeben, wie ich mich in brenzligen Situationen verhalten müsste, aber ich kannte sie alle, von der Redaktion, vom Auswärtigen Amt und verschiedenen Reiseagenturen.

Mein Taxi war ein Land Rover, wirkte schon beim Ansehen wehrhaft, schwere Seiten, schwere Türen, ich glaube auch, die Fenster waren aus besonders bruchsicherem Glas. Der Taxifahrer wirkte nicht minder. Groß, breit, muskulös stand er da, hievte meinen Koffer und Rucksack in den Kofferraum, öffnete mir die Tür und sagte mit einer sanften Stimme, die ich diesem Koloss nie zugetraut hätte: „Buen día! Wenn der Herr bitte einsteigen möchte!“

Wir fuhren durch unendlich viele Stadtteile Santo Domingos, bis wir endlich die Innenstadt erreicht hatten.

„Ich bringe Ihr Gepäck ins Hotel“, sagte er, „lassen Sie sich nicht aufhalten. Gehen Sie gleich zur Rezeption!“

Wir hielten vor dem Hotel.

„Raus!“, rief er mir zu, ich öffnete die Wagentür und war sofort umringt von einigen Kindern und Halbwüchsigen. Wie lästige Fliegen schaufelte sie mein Fahrer mit seinen Pranken weg. In der Hotelhalle herrschte Ruhe.

„Ist das immer so?“, fragte ich.

„Ja,“ antwortete mein Fahrer, „der Tourismus bringt uns zwar einigen Wohlstand, aber davon profitieren nur wenige. Die breite Masse der Bevölkerung ist arm. Denken Sie immer daran, wenn Sie sich in Santo Domingo bewegen. Nie Ihr Handy in der Öffentlichkeit benutzen, nie mit größeren Geldscheinen bezahlen. Es ist besser, man erscheint weniger als man ist. Und denken Sie daran, ab neunzehn Uhr ist es sehr gefährlich, allein auf die Straße zu gehen.“

Ich wollte noch fragen, warum Touristen überhaupt in die Dominikanische Republik kämen, wenn es hier so gefährlich wäre, aber da war er schon weg. Der Rezeptionist klärte mich dann auf.

Die Touristenhotels wären mit einem hohen Zaun gegen die Außenwelt abgeschirmt, sie würden durch einen Security-Service bewacht, es wäre eine eigene Welt, die alles böte, vom traumhaften Strand über All Inclusive, über Liegen am Pool. Und wenn man mal ins Landesinnere wollte, auch kein Problem. In geführten und bewachten Fahrten oder Wanderungen könnte man einiges sehen. Aber besser nicht auf eigene Faust.

Es war schon etwas Besonderes, hier Urlaub zu machen. Und einen Augenblick bewunderte ich meinen Sitznachbarn im Flieger wegen seiner Unbe-kümmertheit, und ich fragte mich allen Ernstes, ob er nicht insgeheim plante, sich von seiner Familie zu trennen.

Das Zimmer, das man für mich gebucht hatte, war ansprechend, bot alles, was man brauchte, einen großen Ventilator an der Decke, eine Minibar, ausreichend bestückt, und ein breites Bett unter einem Moskitonetz.

Und auf einmal war ich furchtbar müde.

Am nächsten Morgen erwartete mich schon mein Fahrer. Er erklärte mir, dass er für die gesamte Zeit meines Aufenthaltes in der Dominikanischen Republik mir zur Verfügung stehen würde, als Fahrer, aber auch als Bodyguard. Ich sollte mich dennoch frei bewegen können, er würde im Hintergrund bleiben, ich sollte mich nicht etwa beobachtet oder kontrolliert fühlen. Aber er wäre nun mal für meine Sicherheit zuständig.

„Tauschen Sie nie Geld auf der offenen Straße! Gehen Sie in einen geschützten Raum mit möglichst vielen Menschen! Und seien Sie dann auch vorsichtig!“

Er hatte mir auf mein Portemonnaie geschlagen, und als ich ihn verblüfft nach dem Grund für sein Verhalten fragte, antwortete er leichthin: „Es sind schon Touristen wegen weniger Geld gestorben.“

Das überzeugte mich. Ich hatte trotz aller Reisewarnungen gedacht, noch wäre ich in einem sicheren Land. Das unsichere würde ich erst in den nächsten Tagen kennenlernen.

Wir gingen in ein kleines Straßencafé mit hübschem Blick über den quirligen Platz. Aber das war nicht das Ziel meines Begleiters. Er wollte mir nicht die schönen Stellen von Santo Domingo zeigen. Er hatte nur einen sicheren Ort gesucht, einen Ort an dem er alles unter Kontrolle hatte. Und in der Tat, seine Augen waren überall.

Der café solo war köstlich. Und nachdem wir den ersten getrunken hatten, schlug mein Begleiter eine Karte auf und breitete sie auf dem Tisch aus.

„Es gibt zwei Wege zur Grenze“, sagte er, „einen kürzeren, aber der dauert länger und es ist nicht gesagt, dass der Grenzübergang geöffnet ist, und einen, der ist länger und führt einmal quer durch die Insel, aber man spart etwa eine Stunde.“

Ich wollte gerade sagen, dann würden wir doch den zweiten Weg nehmen, als er ergänzte: „Der Grenzübergang Ouanaminthe/Dajabon liegt im Norden der Insel, und Sie müssen die Insel auf haïtianischer Seite noch einmal durchqueren. Aber der Übergang ist in der Regel zweimal wöchentlich geöffnet. Und Sie haben erst mal etwas Zeit, sich an das Chaos in Haïti zu gewöhnen.“

Wir einigten uns darauf, wir würden in zwei Tagen um acht Uhr aufbrechen. Dann müssten wir gegen Mittag an der Grenze sein. Und er hätte noch genügend Zeit, einen Mietwagen mit zuverlässigem Fahrer zu organisieren. Und natürlich ein Hotelzimmer. Außerdem könnte ich mich noch in der quirligen Grenzstadt Ouanaminthe umsehen.

Ich willigte ein. Noch einen Tag in Santo Domingo zu verbringen, mich langsam an die Zeitumstellung zu gewöhnen, schien mir doch recht verlockend.

Nach gut fünf Stunden Fahrt auf der Autopista Duarte näherten wir uns Dajabón. Der Autoverkehr nahm zu, und je näher wir an den Grenzfluss kamen, umso mehr Frauen, beladen mit Kartons und Ballen mit Textilien überholten wir.

„Die wollen alle noch auf den Markt“, sagte mein Begleiter. „Wenn wir hinter der Brücke sind, kommen wir an die haïtianische Grenzkontrolle. Halten Sie Ihre Papiere dann am besten bereit: Pass, Visum, Zollerklärung und was Sie noch haben. Und auch wenn die Kontrolle länger dauert als Sie gewohnt sind, haben Sie Geduld und werden Sie nicht nervös. Und bleiben Sie immer höflich!“

Im Schleichtempo bewegte sich das Taxi über die Brücke, vorbei an ungezählten Marktbesuchern.

Grenze.

Das übliche Prozedere: „Passkontrolle. Ihren Reisepass, Ihr Visum bitte. Haben Sie etwas zu verzollen? Öffnen Sie bitte Ihren Rucksack!“ Alles vorgetragen in einwandfreiem Französisch. „Aus welchem Grunde wollen Sie die Republik Haïti besuchen? Privat oder beruflich?“

Mir schwirrte der Kopf. Ich konnte zwar recht gut Französisch, aber die Geschwindigkeit, mit der diese Sprache und dazu noch mit leichter kreolischer Färbung gesprochen wurde, überforderte mich.

Da löste sich aus einer Gruppe von Menschen, die seitlich des Abfertigungshäuschens stand, eine junge Frau, schwarz, schlank bis dünn, ich schätzte sie auf Anfang bis Mitte zwanzig, und kam auf uns zu. „Bon vini“, sagte sie, „kann ich helfen? Monsieur Sommergarten, sind Sie Monsieur Sommergarten? Entschuldigen Sie bitte die kleine Komplikation. Ich werde das gleich regeln.“

Sie drehte sich zu den Grenzposten, zeigte ein Dokument vor, die Grenzposten salutierten, und die Abfertigung war überstanden.

„Ich bin von dem französischen Konsulat abgestellt, um Sie zu begleiten, zusätzlich zu Ihrem Fahrer, der da auf Sie wartet“, und damit zeigte sie auf einen Schwarzen, mindestens ebenso bullig wie mein Fahrer in der Dominikanischen Republik, der, die Arme vor seiner Brust verschränkt, neben seinem gepanzerten Land Rover stand und breit lächelte.

Nachdem ich mich von meinem dominikanischen Fahrer verabschiedet hatte, wechselte ich in das haïtianische Fahrzeug, nicht wissend, was mich erwarten würde.

Etwas beruhigte mich immerhin. Es gab noch irgendwelche Reste von staatlicher Autorität. Und den Schutz gleich zweier Personen und eines gepanzerten Fahrzeugs zu genießen, war auch recht beruhigend. Wenngleich, eigentlich auch nicht so recht.

Wir erreichten das „Hôtel Majestic“, direkt an der RN 6, einen prunkvollen Bau aus der französischen Kolonialzeit, nach wenigen Minuten. Meine beiden Begleiter gaben mir nicht viel Zeit, mich in meinem Zimmer einzurichten. Sie waren nicht unhöflich, aber es schien ihnen unter den Nägeln zu brennen, was sie mir sagen wollten, und sie zogen mich in einen kleinen abgeschiedenen Raum.

Inzwischen hatte der Fahrer mein Gepäck in das Zimmer gebracht und einen Koffer, den ich nicht kannte.

„Noch einmal bon vini“, sagte die junge Frau, „gestatten Sie, dass wir uns erst einmal vorstellen, „mein Name ist Chita und das ist Wyclef. Ich bin von dem französischen Konsulat beauftragt, Ihnen, soweit ich kann, zu helfen. Bei allen administrativen Angelegenheiten, bei der Besorgung von Unterkünften, bei den Verhandlungen mit den Behörden. Und Wyclef ist unser Fahrer und Bodyguard. Er wird uns überall hinfahren, uns begleiten und beschützen, soweit es in seiner Macht steht. Sie können sich absolut auf uns verlassen.

Aber dazu müssen Sie auch selbst ein bisschen beitragen.“

Sie gab Wyclef ein Zeichen, und er stellte den Koffer auf den Tisch, über den ich mich schon am Anfang gewundert hatte, und öffnete ihn. Zum Vorschein kamen ein Stahlhelm und eine schussfeste Weste mit der Aufschrift „Press“, auf der Vorder- und Rückseite.

„Die sind für Sie. Es ist unbedingt notwendig, dass Sie die tragen. Wir tragen die auch, sie sind noch im Wagen. Nehmen Sie bitte das Risiko nicht auf die leichte Schulter. Sie sind hier in einem der ärmsten Länder der Welt, und entsprechend hoch ist die Kriminalität. Aber es sind nicht nur Einzeltäter, sondern bis an die Zähne bewaffnete Gangs, die Sie überfallen, ausrauben, als Geisel nehmen oder foltern und ermorden können. Erst kürzlich sind bei einem Überfall ungefähr zwanzig Menschen getötet und auf offener Straße verbrannt worden.

Und nachdem sich die Gangs zusammengeschlossen haben und nicht mehr gegenseitig bekämpfen, ist es noch schlimmer geworden.“

„Und warum machen Sie so einen gefährlichen Dienst? Immer fast in der Schusslinie?“

„Was soll ich sonst machen? Als Prostituierte arbeiten in Port-au-Prince? Oder als Marktfrau?

Ursprünglich hatte ich gute Chancen in meinem Leben. Meine Eltern waren recht wohlhabend, jedenfalls für haïtianische Verhältnisse. Wir hatten ein schönes Haus im Kolonialstil, mein Vater hatte eine Anstellung bei der Regierung. Bei dem Erdbeben 2010 sind meine Eltern ums Leben gekommen und meine drei Brüder. Alle tot.

Eine Tante hat mich aufgenommen. Nicht, was Sie denken, Tanten nennt man bei uns die Frauen, die obdachlose Kinder aufnehmen und wie Sklaven halten. Meistens haben sie nur eine kleine Hütte, die sich die Familie mit den Restavèks teilen, wie man hier die Kinder nennt, die nicht mehr bei ihren Familien leben können, weil es die nicht mehr gibt. Sie müssen vom Morgengrauen bis in die tiefe Nacht alle im Haushalt anfallenden Arbeiten erledigen und dann noch froh sein, wenigstens ein Obdach zu haben, während tausende Kinder in Port-au-Prince auf der Straße leben. Ich war so eine kindliche Arbeitssklavin.

Unsere Geschichte als Restavèks ist immer gleich. Die Mehrzahl der Kinder kommt aus abgelegenen Regionen des Landes. Den Eltern fehlt das Geld, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu bieten, sie sind zwar kinderreich, aber bitterarm.

Haïti ist das Armenhaus des amerikanischen Kontinents. Über zwei Drittel der Bevölkerung haben keine feste Arbeit, verdienen mit Gelegenheitsarbeiten ihren Lebensunterhalt oder aus Überweisungen von im Ausland lebenden Familienmitgliedern. 80 Prozent der Haïtianer und Haïtianerinnen müssen den täglichen Lebensunterhalt mit weniger als einem Euro, fünfzig Cent bestreiten. Rund ein Drittel der Menschen im „Land der Berge“, wie es die Taíno-Ureinwohner nannten, müssen mit weniger als 70 Eurocent am Tag überleben.

Das Problem der Restavèk-Kinder ist auch eine Frage der Armut. Jedes Familienmitglied, das nicht mit am Tisch sitzt, vergrößert den Anteil der anderen am kärglichen Tagesgericht, das meist nur aus Reis und Bohnen und einer fettigen Soße aus Hering, Möhrenstückchen und Paprikaschoten besteht.

Auf dem Land gibt es kaum Arbeit und nur wenige Schulen. Viele glauben, in der Stadt ginge es den Menschen besser, man könne lernen, eine Arbeit finden und später dann die eigene Familie unterstützen. Früher haben sich die Familien gegenseitig geholfen. Die wirkliche Tante hat Kinder zu sich geholt, wenn sie kinderlos war, oder die Mutter sich nicht um die Kinder kümmern konnte.

Aber das familiäre Solidarsystem ist längst pervertiert. In den Slums der Großstädte suchen Mütter, die sich allein um den Familienunterhalt kümmern müssen und denen das Geld für eine bezahlte Haushaltshilfe fehlt, die unbezahlte Hilfe. Restavèks leben meistens bei bitterarmen „Eltern“, die eigentlich selbst für ihre eigenen Kinder nicht sorgen können. Oft bekommen sie ihre Hausmädchen von courtiers, die sind so eine Art Makler, gegen eine Provision geliefert. Den Eltern versprechen die courtiers das Blaue vom Himmel: gutes Essen für das Kind, ein eigenes Zimmer und den Besuch einer Schule. Obwohl viele Eltern vermutlich ahnen, dass diese Verheißungen erlogen sind, willigen sie ein und hoffen, ihr Kind werde es doch nicht so schlecht treffen, wie manche behaupten.

Nicht nur Mädchen verbringen ihre Kindheit und Jugend bei Fremden als Haushaltshilfe. Rund dreißig Prozent der Restavèks sind Jungen, wie unser Fahrer Wyclef. Seit seinem neunten Lebensjahr lebte er bei seiner Tante und seinem Onkel. Er kochte und putzte, holte Wasser und bereitete das Frühstück, er brachte die Kinder der „Gastfamilie“ zur Schule und holte sie nach Schulschluss dort wieder ab. Er war morgens der Erste, der aufstand und abends, wenn alle sich hingelegt hatten, war er der Letzte, der sich im Wohnzimmer aus alten Decken ein Bett bauen durfte.“

„Und wie haben Sie es daraus geschafft?“

„Ich hatte noch Glück. Meine „Tante“, Madame Sophia, war großzügig, sie hat mir erlaubt, eine Schule zu besuchen, nur am Nachmittag nach getaner Arbeit selbstverständlich. Stellen Sie sich vor, was es bedeutet, nach mehr als zehnstündiger Arbeit noch in die Schule gehen zu dürfen. Sie sind müde, erschöpft; aber in der Schule erwartet sie eine Mahlzeit, eine richtige Mahlzeit, nicht nur Reis und Bohnen und ein paar Mohrrüben, sondern auch ein wenig Fleisch. Und die Lehrer schreien Sie nicht an und schlagen Sie nicht. Es war wie im Paradies.“

„Und wie haben Sie es geschafft, wandte ich mich an Wyclef, der bisher schweigend zugehört hatte.

„Auch ich hatte Glück. Nicht so großes wie Chita. Ich war zu Anfang in einer ‚Familie‘. Irgendwann habe ich es dort nicht mehr ausgehalten, dann hat mich jemand von einer Gang angeworben, nicht einer ganz großen, aber einige Straßen von Port- au-Prince haben wir schon beherrscht. Stellen Sie sich vor, Sie sind nichts, Sie haben nichts, aber alle haben Angst vor Ihnen. Das ist ein ganz berauschendes Gefühl. Sie ballern ein paarmal in die Luft, und die Menschen fliehen. Sie ballern etwas tiefer, nicht mehr in die Luft, und die Menschen liegen vor Ihnen. Sie stehen auch nicht wieder auf. Können Sie sich vorstellen, was das in so einem jungen Menschen bewirkt? Aber irgendwann habe ich mir gesagt, das kann doch nicht alles sein in deinem Leben. Du möchtest eine Frau haben und vielleicht auch Kinder. Sollen die aufwachsen in einer Welt wie dieser? Einer Welt voller Gewalt? Einer Welt ohne Zukunft?“

Ich war beeindruckt. Und erschüttert.

Ich hatte zwar einiges über Haïti gelesen, aber das doch nicht. Ganze Generationen wurden um ihre Zukunft betrogen.

„Eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln“, sagte ich nach einer längeren Pause, „was sagt Ihr Mann oder Ihr Freund zu Ihrem Engagement? Das bringt Sie doch sicher sehr in Gefahr.“

„Ich habe keinen Mann und keinen Freund“, antwortete sie sofort und schüttelte ihren Kopf, so dass die schwarzen Locken weit vom Kopf geschleudert wurden.

Und als ich etwas irritiert guckte, fuhr sie fort: „Sicher, ich hätte Chancen auf – wie sagt man bei Ihnen? – dem Heiratsmarkt, und mir ist schon einige mal ein Antrag gemacht worden. Aber was soll mir das nützen?“

„Sicherheit“, unterbrach ich sie.

„Sicherheit? Ist das Sicherheit, wenn Sie jeden Augenblick befürchten müssen, dass Ihre Angehörigen in die Hand von Gangs geraten können, die irgendetwas aus Ihnen herauspressen wollen, eine wichtige Information zum Beispiel? Ist das Sicherheit, wenn Sie nicht wagen, aus dem Haus zu gehen, während Ihre Familie, vor allem Ihre Kinder noch zu Hause sind?

Und wenn Sie an die Vergewaltigung von Frauen denken, die gibt es in anderen Ländern auch. Vielleicht nicht so viel und nicht so häufig wie in Haïti, aber es gibt sie. Und dagegen“, sie machte eine Pause und schob den Ärmel ihres T-Shirts hoch, „hilft in vielen Fällen das.“

Sie spannte ihre Muskeln an, und ich bin sicher, der Mann, der sich mit ihr angelegt hätte, hätte schon in der ersten Runde verloren.

So hatte ich Chita noch nicht gesehen. Zugegeben, ich hatte sie für hübsch gehalten, sehr hübsch sogar, ihre Schokoladenhaut, leicht glänzend in der Sonne, ihr schwarzes ungebändigtes Haar, ihr freundliches, fast übermütiges Lachen, das aber immer einen gewissen Abstand signalisierte, ihre offensichtliche Lebenslust hatten mich fasziniert. Aber dass dahinter eine Lebenserfahrung steckte, die wir hier in dem friedlichen Europa nicht nachempfinden, uns gar nicht vorstellen können, das hatte ich nicht gedacht.

Ob sie mir imponieren wollte, oder ob ihr nur zu warm war, am nächsten Tage trug sie eine leichte ärmellose Bluse, nichts Aufregendes, aber sie imponierte mir durchaus. Sie legte es nicht darauf an, ließ nicht die Muskeln spielen, aber wenn ich sah, wie sie die Tasse zum Mund führte, dann wurde mir durchaus bewusst, mit dieser Frau ist nicht „Gut Kirschen essen“.

Aber sie war begehrenswert. Und ich ertappte mich dabei, dass ich sie öfter ansah, als das mein Auftrag verlangte.

Kapitel 2

Die Fahrt nach Port-au-Prince war beschwerlich. Riesige Schlaglöcher auf den Straßen reihten sich an Trümmer des letzten Erdbebens, die noch nicht fortgeräumt waren. Wir durchfuhren Orte, die noch aussahen wie unmittelbar nach dem Erdbeben vom August 2021. Und ich verstand die Hoffnungslosigkeit der Menschen.

Endlich hatten wir das „Ideal Villa Hotel“ in der Rte del Delmas erreicht, Wyclef hatte unser Auto versorgt, hatte das Gepäck auf die Zimmer gebracht, wir trafen uns noch in der Bar für einen kleinen Drink.

„Wisst ihr, was ich noch gerne machen würde?“, fragte Chita.

Wir sahen sie beide sprachlos an, nach so einer langen Fahrt über Stock und Stein, durch Trümmer und über verkohlte Überreste von Häusern und Hütten. Wir Männer waren müde, nicht mal die Aussicht auf ein leckeres Abendessen hätte unsere Lebensgeister geweckt. Und dieses kleine Energiebündel wollte noch etwas unternehmen.

Chita lachte, als sie unsere Gesichter sah. „Ich will nicht mit euch irgendwohin gehen, ich möchte nur noch baden, hier in dem Pool. Macht ihr mit? Alleine als Frau mache ich es nicht, das gehört sich nicht. Auch wenn ich mir nicht so viel daraus mache. Aber man soll auch niemanden herausfordern.“

Natürlich, ein erfrischendes Bad wäre nicht das Verkehrteste, und so verabredeten wir uns in zehn Minuten am Pool.

Wyclef hatte irgendetwas mit dem Magen, sagte er, aber später sah ich, das war nur eine Ausrede. Er fühlte sich einfach Chita nicht gewachsen. Er hatte bestimmt Angst, diese Frau im Badeanzug zu sehen. Und ihr zu verfallen.

Als ich auf die Terrasse trat, im Bademantel, da erwartete sie mich schon, auch im Bademantel. Eigentlich sah ich nur ihren weißen Bademantel. Keinen Kopf, keine Beine.

Stellen Sie sich vor, ein weißer Bademantel kommt auf Sie zu, fliegt irgendwann fort, und ein weißer Bikini steht vor ihnen, springt plötzlich ins Wasser, wirft einige Spritzer auf und schwimmt davon.

Und Sie stehen daneben, sehen zu, atemlos, können sich nicht von diesem Anblick losreißen.

„Kommen Sie! Kommen Sie! Oder wollen Sie bis morgen warten?“

Endlich konnte ich mich aus meiner Starre lösen, ich sprang ins Wasser, fand es wirklich himmlisch, alles legte ich in dieser kurzen Zeit des Eintauchens ab, allen Stress des Tages, die vielen schrecklichen Bilder, die ich gesehen hatte, das Gerumpel unseres Wagens.

Und dann tauchte Chita neben mir auf.

„Du hast dich doch entschlossen, zu mir zu kommen?“, fragte sie, umschlang meinen Nacken und tauchte, mich an sich pressend. Ich meinte schon keine Luft mehr zu bekommen, da hatte sie ein Einsehen mit mir, wir tauchten wieder auf, ich prustete, und als ich langsam wieder zu Atem gekommen war, sagte sie lachend: „Du musst vorher Luft holen.“

„Und woher weiß ich, wann vorher ist?“

„Das wirst du schon noch lernen.“

Ich einigte mich mit mir selbst: Ich würde immer, wenn ich Chita sehen würde, ob bekleidet mit Jeans und Bluse oder T-Shirt oder mit einem Bikini, tief Luft holen, denn den Atem raubte sie mir immer.

Kapitel 3

Hatte ich sie anfangs nur als Reisebegleiterin, eine ausgesprochen hübsche zweifellos, die zu meiner Sicherheit abgeordnet war, betrachtet, so sah ich jetzt Chita als junge Frau, begehrenswert, und ich merkte, wie ich ihr mehr und mehr verfiel. Und ich verstand auf einmal Wyclef, der sich in sein Schneckenhaus zurückgezogen hatte.

Nur ich war nicht Wyclef.

Und mein Auftrag ermöglichte mir, viele Fragen zu stellen, auch Fragen, die etwas intimer waren wie zum Beispiel, ob Chita nicht Angst davor hätte, vergewaltigt zu werden.

„Einmal hat so ein Gangster es versucht. Er hat mich von hinten gepackt und mir sein Messer an die Kehle gesetzt. ‚Wenn du dich wehrst, steche ich dich ab‘, hat er noch gesagt, und da habe ich ihm in – wie sagt ihr Deutschen noch mal? – in die Eier getreten. Oh, er hat sich vor Schmerzen gekrümmt, all sein Übermut ist ihm verflogen. Und anschließend habe ich ihm noch eine verpasst. Ich war damals schon recht gut trainiert; aber nicht so wie heute.“

Dessen war ich mir sicher, ich würde es nie auf einen Kampf mit Chita ankommen lassen. Ich würde immer den Kürzeren ziehen. Und nicht nur ich.

Der Ruf, den Chita nach diesem Ereignis genoss, hatte sich in Windeseile in dem gesamten Stadtteil verbreitet. Jeder sprach von dieser jungen Frau, die ein – besonders brutales – Mitglied einer Gang außer Gefecht gesetzt hatte, die es hätte töten können, es aber nicht gemacht hatte. Von da an ging Chita unbehelligt durch die Straßen, konnte sich in den unwirtlichsten Stadtteilen, selbst Elendsvierteln auch nachts aufhalten, konnte Besucher durch sie führen, und sie und ihre Besucher waren nicht gefährdet.

„Weißt du“, ich machte ein bedenkliches Gesicht und zögerte es in die Länge, was ich eigentlich sagen wollte, „hältst du es für möglich, dass du ein Interview mit Jimmy Cherizier verabreden könntest?“

Ich wusste, das war so ungefähr das Schwerste, was man lebend erreichen konnte. Jimmy Cherizier, auch bekannt unter dem Spitznamen „Barbecue“, war ehemaliger Polizeibeamter, ihm wurden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, als sein Vorbild nannte er den einstigen Diktator François "Papa Doc" Duvalier.

Aber der Mann hatte mich neugierig gemacht, nicht nur seiner Skrupellosigkeit wegen, sondern vor allem seine Pläne für Haïti.

„Wir als Vereinigung aller haïtianischen Banden kämpfen darum, Premierminister Ariel Henry und das bestehende System so schnell wie möglich zu stürzen“, hatte Cherizier in einem zwanzigminütigen Interview im Haïtianischen Fernsehen erklärt. „Um das Land zu bekommen, das wir wollen, ein Haïti mit Arbeit für alle, mit Sicherheit, mit kostenloser Bildung, ein Haïti ohne soziale Diskriminierung.“

Dass es ihm aber nur am Rande um das Wohlergehen der Bevölkerung ging, hatte Bandenboss Cherizier in seinem Interview nur zu deutlich gemacht: „Wenn Ariel Henry nicht zurücktritt, wenn die internationale Gemeinschaft ihn weiterhin unterstützt, wird sie uns direkt in einen Bürgerkrieg führen, der in einem Völkermord enden wird.“

Kurz nach Mittag war es so weit. Cherizier erwartete uns in einem seiner Stadthäuser. Es war gegen die Straße abgeschirmt durch eine hohe Mauer, rechts und links vor dem Tor standen schwerbewaffnete Männer in Tarnanzügen, ein Sturmgewehr im Anschlag. Wyclef drehte das Fenster herunter, sagte etwas auf Kreolisch, der Posten zog sein Handy heraus, sprach etwas hinein, und wir konnten hineinfahren.

So hatte ich mir das nicht vorgestellt.

Zwar hatte ich einen hermetisch abgeriegelten Ort erwartet, Wachen überall, aber dass alle zwei oder drei Meter ein Schwerbewaffneter stehen würde, das hatte ich nicht gedacht. Und wenn ich es recht sah, waren es vorwiegend Kinder, nicht älter als vierzehn Jahre.

Wir hielten vor dem Haus und stiegen aus, natürlich unter Bewachung.