9,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

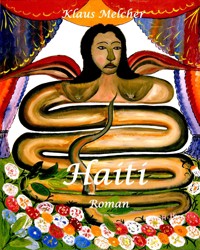

Während in Frankreich die Revolution wütet, verkauft der König von Dohaney seine Untertanen als Sklaven an französische Plantagenbesitzer in Haiti. Unter den Sklaven ist die junge Kadisha, die von dem Plantagenbesitzer Dupont für seinen Sohn als Gespielin eingekauft wurde. Ganz bald gelingt es ihr, die vorgegebene Rolle zu verlassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 184

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Klaus Melcher

Haiti

Roman

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Impressum neobooks

Kapitel 1

Es war ein Tag wie jeder andere in diesem Sommer. Die Sonne brannte erbarmungslos von einem strahlenden Himmel herab, ließ jedes Leben in dem Dörfern ersterben.

Die Ernten reichten kaum zum Überleben der eigenen Familie, die Yams, normalerweise eine bis zu zwei Meter große Knolle, war auf maximal einen halben Meter geschrumpft, die Sorghumhirse trocknete am Halm, selbst der Maniok war nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die wenigen Nutztiere, die Ziegen, die Hühner und vereinzelten Rinder waren abgemagert und dösten in der Hitze.

Die Männer kehrten von ihrer beschwerlichen Feldarbeit mit ihren Söhnen müde zurück, erwarteten von ihren Frauen das fast Unmögliche, einen Brei aus Yams, mit irgendeinem Zusatz aromatisiert, vielleicht mit einem Sud aus Innereien oder, an Festtagen, etwas Fleisch von der Ziege oder einem Huhn.

Die Frauen knieten mit ihren Töchtern vor ihren runden schilfgedeckten Lehmhütten und kochten auf einer offenen Feuerstelle. Von weither hörten die Heimkehrenden das rhythmische Klopfen, wenn die Frauen das Yams stampften. Die Mädchen halfen ihren Müttern und Großmüttern beim Kochen oder holten Wasser aus der einzigen Wasserstelle des Dorfes.

Es war ein friedliches Bild, wie an jedem Abend, die Rückkehr der Männer von ihren Feldern, staubig, verschwitzt, müde, hungrig, über ihren Schultern die Hacke, mit der sie den ausgedörrten Boden bearbeitet hatten.

Man hatte gerade um die Kochstelle Platz genommen, da drangen auf einmal die Krieger des Königs von Dahomey in das Dorf ein, hatten es umstellt, für Flucht war es zu spät.

Was jetzt passierte, war immer gleich und wiederholte sich in allen Dörfern der Umgebung, die ihre Steuerschulden an den König nicht bezahlt hatten.

Die Dorfbewohner wurden zusammengetrieben, Männer, Frauen und Kinder. Man band ihnen die Hände, legte ihnen eine Art Gestell um den Hals, das sie mit einem weiteren Gefangenen verband, oder legte ihnen einen Strick um den Hals, mit einem Kind im Schlepptau. Nur die Kranken und die Alten blieben verschont. Sie waren auf dem Sklavenmarkt nichts mehr wert.

Und dann wurde die Karawane Richtung Abomey getrieben.

Wer, ausgehungert oder erschöpft, auf dem Weg zusammenbrach, erreichte sein Ziel nie. Er wurde mit einem Schwerthieb oder einem Speer niedergestreckt, und wer mit ihm verbunden war, ebenfalls. Es lohnte nicht, die beiden voneinander zu trennen. Der Zug wäre nur aufgehalten worden.

Zwei oder manchmal drei Tage verbrachten die Gefangenen in dunklen Verliesen, durften sich von den Strapazen erholen, erhielten Essen und Trinken, meinten schon, alles wäre nur ein Spuk gewesen, ein Voodoo-Zauber, ihr Schicksal würde sich ganz bald ändern, sie würden wieder mit ihren Frauen und Kindern vereint in ihr Heimatdorf zurückkehren können.

Nach spätestens vier Nächten wurden sie herausgeholt, und dann geschah das Unfassbare. Sie wurden, gefesselt, auf einem Podest in einer Reihe aufgestellt, und ihnen völlig unbekannte Weiße gingen vor ihnen entlang, begutachteten ihren Körper, prüften ihre Muskeln vor allem der Arme, aber auch der Beine, kniffen hinein, um zu sehen, ob sie fest waren, begutachteten ihre Zähne.

Und boten einen Preis auf sie.

Und dann wechselten sie den Besitzer.

Ein Mann, ein schwarzer Krieger aus dem Königreich Dahomey, hielt ein Brandeisen in das Feuer bis es glühte, hob es, und während zwei weitere Schwarze den Ersteigerten hielten, drückte er es ihm auf die Schulter.

Ein Schrei.

Ein kurzer Geruch nach verbranntem Fleisch.

Und der Handel war abgeschlossen.

Noch einen Tag gönnte man den so Gebrandmarkten, sich zu erholen, bevor ihr Weg nach Ouidah begann. Hier sollten sie auf die Schiffe verladen werden, die sie quer über den Atlantik in die ‚Neue Welt‘ bringen sollten, auf die Zuckerrohrplantagen der Franzosen auf der Insel Hispaniola, wo sie von ihren neuen Eigentümern übernommen werden sollten. Mehrere Tage dauerte die Überfahrt über den Atlantik, die Hölle für die Landbewohner, die das Meer nur aus Erzählungen kannten.

Das Schwanken des Schiffes, die Enge des Raumes, ob an Deck, ausgesetzt allen Widrigkeiten des Wetters, oder noch dichter gedrängt in der stickigen Luft unter Deck, teils angekettet an ihren Nachbarn.

Mehrere Tage das unausgesetzte Stöhnen und die Schreie der Verzweifelten zu hören, seinen Nachbarn vor Hunger oder Durst oder Entkräftung umfallen zu sehen, noch an ihn gefesselt, die erbarmungslose Sonne oder den eisigen Wind an Deck ertragen zu müssen, in eine ungewisse Zukunft zu fahren, das ließ viele wahnsinnig werden.

Wer verstarb, wurde, wenn man es denn bemerkt hatte, abgebunden und über Bord geworfen, ein Fressen für die Haie.

Und oft genug kam es vor, dass ein Totgeglaubter sich mit Händen und Füßen sträubte, diesen Weg zu gehen.

Kapitel 2

Kadisha war fünfzehn Jahre, als sie als Sklavin verkauft wurde. Als Geschenk eines Plantagenbesitzers an seine vierjährige Tochter, als Ersatz für ein Schaukelpferd und für ein Pony, denn für ein Schaukelpferd war sie schon zu alt und zum Reiten war Estrelle noch zu jung. Das hätte er sich nie verziehen, wenn Estrelle gestürzt wäre und ihr etwas passiert wäre.

Ihre Eltern hatten ihre Tochter genügend vorbereitet, dass jetzt eine viel jüngere Frau, fast noch ein Mädchen, die Stelle ihrer ‚Nanni‘ einnehmen sollte, dass ihre ‚Nanni‘ im Himmel wäre, dass Estrelle aber viel mehr Spaß haben würde mit der Kadisha, an deren Brust sie zwar nicht würde versinken können, aber die viel beweglicher wäre als ‚Nanni‘. Und reiten würde sie auf ihrem Rücken auch besonders gut können, so schlank wie Kadisha wäre.

Das Kennenlernen mit Kadisha war etwas frostig. Estrelle lehnte sie offensichtlich ab, die wundervoll warme vollbusige ‚Nanni‘ fehlte ihr, und Kadisha konnte mit ihrer schlanken Mädchenfigur nichts Gleichwertiges anbieten, doch Monsieur Dupont beruhigte seine Frau: „Du, Schatz, das ist doch nicht für ewig. Lass es uns doch erst einmal versuchen. Und für die Jungen ist es auch ganz gut, wenn hier mal etwas Leben einzieht.“

Françoise Dupont sah ihren Mann fragend an: „Du meinst doch nicht?“

„Doch, Cheri, das meine ich. Irgendwann werden unsere Söhne auch mal erwachsen. Und mir ist es lieber, sie sammeln ihre ersten Erfahrungen bei unserem Kindermädchen als bei der Tochter eines Plantagenbesitzers. Stell dir den Aufruhr vor, wenn sie vielleicht schwanger wird. Und hübsch ist Kadisha obendrein. Eine süße Verlockung.“

„Du bist unmöglich!“, lachte Françoise und nahm sich etwas von der köstlichen Konfitüre, die noch ‚Nanni‘ gekocht hatte.

„Aber im Ernst. Was ist mit ‚Nanni‘?“

„Willst du das wirklich wissen? Ich habe ‚Nanni‘ freigegeben. Camilo hatte schon lange ein Auge auf ‚Nanni‘ geworfen. Und ich glaube, ich mache beiden eine Freude.“

Françoise Dupont sah ihren Mann lange an: „Aber für dich ist die Kleine keine Spielwiese. Für unsere Jungs, damit bin ich einverstanden, aber nicht für dich. Wage es nicht!“

Sie funkelte ihren Mann an.

Kapitel 3

„Also du bist die neue ‚Nanni‘, begrüßte Ninik, die vollbusige Köchin, Kadisha und nahm die Neue erst einmal in Augenschein. „Na, wenn wir dich tüchtig füttern, wirst du vielleicht etwas fetter.

Aber einen Rat habe ich gleich für dich: Widersprich nie den Herrschaften, und dazu gehören auch die Kinder. Estrelle kennst du ja schon, und dann ihre älteren Brüder Pierre und Jean Paul. Vor Jean Paul musst du dich etwas in Acht nehmen. Ich glaube, er steht voll im Saft, du weißt, was ich meine. Wenn er etwas von dir will, dann gib es ihm lieber freiwillig, als dass er sich es nimmt. Er bekommt es sowieso.

Wir hatten auch mal so ein kleines Mädchen, das hat sich furchtbar angestellt, ist schreiend aus dem Haus gelaufen, hat sich bei den anderen Sklaven versteckt. Das hat ihr aber nichts genutzt. Der Vorarbeiter hat sie ausgeliefert. Ihr wurden die Kleider vom Leib gerissen, sie wurde an den Pfahl auf dem Platz vor den Hütten der Sklaven gebunden, nackt wie sie war. Und jeder Sklave musste an ihr vorbeigehen und sie mit einer Peitsche schlagen. Wenn einer nicht genügend zuschlug, musste er seinen Schlag wiederholen, bis das Blut spritzte. Bis in die entlegenste Hütte hörte man ihr Schreien, das dann irgendwann verstummte, als sie ohnmächtig geworden war.

Ich habe die Ärmste gesehen. Der ganze Rücken war roh, eine einzige blutende Wunde. Zwei Wochen konnte das Mädchen nur auf dem Bauch liegen. Wir haben es gepflegt, so gut es ging, dann ist es gestorben.“

Kadisha hielt die Hände vor ihr Gesicht. Das war unfassbar.

Ninik schien ihre Gedanken zu ahnen. „Nein, die Arbeit auf den Zuckerrohrfeldern ist nicht angenehmer. Oder glaubst du, du bist ihr gewachsen? Und wenn du deine Arbeit nicht schaffst oder zu langsam machst, dann wirst du auch bestraft. Erst ziehen sie dir eins mit der Peitsche über, und wenn du nicht schnell genug auf den Beinen bist, dann bekommst du am Abend Prügel am Pfahl, oder dir wird ein Ohr abgeschnitten.

Nein, Kleine, mach dir keine falschen Hoffnungen. Hier bist du nichts. Und jeder, der hier etwas geworden ist, hat es sich erworben, indem er viele andere Sklaven geschlagen, getreten oder verstümmelt hat. Die Herrschaften haben sich nie daran beteiligt, sie haben sich nicht die Hände schmutzig gemacht, das haben die Schwarzen selbst getan, weil sie Angst vor den Folgen hatten.

Aber nun zeige ich dir erst einmal deinen Schlafplatz. Du schläfst nicht bei den anderen in den Hütten der Sklaven, du schläfst hier im Haus.“

Ninik führte Kadisha eine enge Treppe hinauf auf den Dachboden. Dort hatte man kleine Verschläge für die schwarzen Haussklaven eingerichtet. Immer zwei Personen hausten in so einem Verschlag. Aber jeder hatte ein eigenes Bett, eine Art Spind, ein kleiner Tisch stand zwischen den Betten, sonst gab es nichts in dem Raum.

„Waschen kannst du dich hinter dem Haus bei unserer Wasserstelle. Und denke daran, wenn der junge Herr kommt, musst du immer gewaschen sein, darfst nie nach Schweiß riechen, das hasst er.“

Ninik sah sich um. „Das hier ist dein Spind.“

Sie öffnete die Schranktür. Es hingen nur ein merkwürdiges Kleidungsstück und ein baumwollener Rock und ein Hemd in dem Spind.

„Du teilst dir das Zimmer mit Ladasha. Sie ist ein paar Jahre älter als du. Sie ist für den Haushalt und die Bewirtung der Gäste zuständig. Du wirst sie sicher bald kennenlernen.“

Kadisha schwirrte der Kopf.

Einerseits war sie einigermaßen erleichtert, nicht auf den Feldern arbeiten zu müssen und hier im Haus schlafen zu dürfen, nicht bei den anderen mit zwanzig oder dreißig in einer Hütte leben zu müssen. Andererseits machte ihr ihre Zukunft Angst, die Erwartungen Jean Pauls an sie. Sie durfte sich keinen Fehler erlauben. Was wären überhaupt seine Erwartungen?

Noch während Kadisha Ordnung in ihre Gedanken brachte, betrat Ladasha den kleinen Raum. Kadisha schätzte sie auf Anfang dreißig, jedenfalls sahen die zwei Dreißigjährigen in ihrem Dorf so aus, war schlank gewachsen und hatte ein offenes, freundliches Gesicht.

„Du bist also die Neue“, begrüßte sie Kadisha. „Ich glaube, Ninik hat dir schon alles Wesentliche erzählt. Ein Gesetz gilt für uns alle, und das muss unbedingt eingehalten werden, du darfst niemals negativ auffallen, und du musst den Herrschaften immer zu Willen sein, immer.“

Sie machte eine Pause.

„Warst du schon bei Estrelle?“

Kadisha nickte.

„Sie war wohl mit mir nicht ganz zufrieden.“

„Hat sie reiten wollen?“

Kadisha erzählte von ihrer ersten Begegnung, dass sich Estrelle offensichtlich nach ihrer alten Nanni gesehnt hatte. Und dann verstünde sie nicht, was dieses merkwürdige Kleiderbündel sollte. Sie zog es heraus.

„Das ist deine Berufskleidung.“

Kadisha verstand nicht.

Bereitwillig klärte sie Ladasha auf. Das baumwollene Kleid wäre dafür da, im Haus getragen zu werden, das ‚merkwürdige Kleiderbündel‘, wie sie sagte, wäre ihre Kleidung, wenn sie für Estrelle das Pferd wäre. Sie wäre dann nackt, trüge nur Zaumzeug und einen Sattel mit Steigbügeln.

„Und warum?“

Ladasha lachte: „Hast du schon einmal ein Pferd mit Rock gesehen? Und wenn Jean Paul dich mal so aufgezäumt sieht, dann wird er sicher ganz wild. Hüte dich dann, ihn zurückzuweisen!“

Das war schon die zweite Frau, die sie vor Jean Paul gewarnt hatte. Entweder musste er ein Teufel sein. Oder er war ein sehr interessanter junger Mann.

Sie würde es herausfinden. Blieb ihr ja auch nichts anderes übrig.

Sie wusste nicht, was Männer von ihren Frauen verlangten.

Wenn sie zu Hause in ihrem Dorf mal ihre Mutter gefragt hatte, hatte sie nur gehört, das würde sie schon später erfahren. Wann ‚später‘ wäre, hat ihre Mutter ihr nie gesagt, vielleicht hätte sie ihre Frage gerade an dem Abend beantwortet, als sie überfallen worden waren.

Aber dazu ist es ja nie gekommen.

Und so schwebte Kadisha noch immer im Ungewissen, zog ihre Kleidung aus und legte das Zaumzeug an. Ladesha half ihr. Der Sattel bereitete keine Probleme, er war auch recht leicht, aus feinstem Ziegenleder gearbeitet, die Gurte unter ihrem Bauch, mit dem der Sattel festgezurrt wurde, waren auch weich, lediglich die Trense bereitete Probleme. Es kam Kadisha einfach komisch vor, so herumzulaufen, und wäre es nur für eine Vierjährige.

Und trotzdem würde sie sich fügen müssen. Sie dachte an ihre Heimat. Dort trugen vor allem die Männer die merkwürdigsten Voodoo-Verkleidungen, und alle im Dorf waren fasziniert.

Und wenn es sein müsste, sie würde sich nicht nur fügen, sie würde die Zügel im wahrsten Sinne des Wortes selbst in die Hand nehmen und den jungen Herrn entführen in ein Land, das sie – noch – nicht kannte, das sie sicher bald kennenlernen würde.

Und der junge Herr würde begeistert sein.

Kapitel 4

„Ich will reiten! Ich will reiten!“, rief Estrelle, und Kadisha beeilte sich, in das Kinderzimmer zu kommen. Sie hatte sich gesattelt und die Trense angelegt, und sie kam sich gar nicht mehr so komisch vor wie noch am Nachmittag bei der ersten ‚Anprobe‘. Alles saß vorzüglich, den Sattel spürte sie kaum auf dem Rücken, die Trense saß, etwas gewöhnungsbedürftig zwar, aber erträglich, lediglich die Steigbügel machten ihr Sorgen. Was, wenn Estrelle Stiefel mit Sporen trug, die sie Kadisha in die Seite rammen würde, um sie zum Galopp zu treiben?

Wie sich ganz bald zeigte, war diese Sorge unbegründet. Estrelle trug keine Stiefel und keine Sporen, sie bevorzugte den Druck ihrer Schenkel, und Kadisha wusste, ob sie schneller oder langsamer über den Boden krabbeln sollte.

So viel Spaß hatte ihr noch nie ein Ausritt gemacht. Die neue Nanni war viel besser zu reiten als die alte. Auf der neuen fühlte sie sich wirklich wohl, ihr Rücken war nicht so dick, sie reagierte besser auf Estrelles Schenkel. Sie war einfach ein jüngeres Pferd.

Und das erzählte Estrelle ihren Eltern am Abendbrotstisch, schwärmte immer wieder von der neuen Nanni, begeistert, dass sie sich am Hals ihres Pferdes hatte festhalten können, ohne dass es gescheut hätte, dass ihre neue Nanni viel schlanker wäre als die alte, sie hätte bei ihr keine Angst herunterzufallen.

Bei den letzten Worten Estrelles war Jean Paul ins Esszimmer getreten, verspätet, aber er hätte noch eine Bestrafung vornehmen müssen. Einer der Sklaven hätte ein Stück Zuckerrohr gestohlen. Ob er nicht genügend zu essen bekommen hätte, hätte er wissen wollen. Und als der Nigger vor ihm niedergekniet und um Verzeihung gebeten hätte, hätte er ihm den Arm abgeschlagen. Den rechten, mit dem er geklaut hätte. Es wäre ihm, seinem Vater, doch recht. Sie müssten bei der nächsten Auktion zwar einen mehr kaufen, aber der wäre wirklich ersetzbar. Wenn sich erst einmal herumspräche, dass Diebstahl nicht geahndet würde, könnten sie gleich zumachen.

Henry nickte, und damit war dieses unangenehme Thema abgeschlossen.

„Und?“, fragte er, „ist sie hübsch?“

Jean Pauls Interesse war auf einmal geweckt.

Ja, sie sähe ganz ordentlich aus, meinte Henry und erntete einen skeptischen Blick seiner Frau.

„Gibs doch zu, du würdest sie doch auch nicht von der Bettkante schicken.“

Sie wäre doch viel zu jung für ihn, was sie sich dächte, versuchte er sich herauszureden, doch seine Bemühungen klangen nicht besonders überzeugend.

Jean Paul legte seine Serviette auf den Tisch und stand auf.

„Ihr entschuldigt mich!“

Er nahm von dem Haken seine Reitgerte und stieg die Treppe zum Dienstbotenboden hinauf. Normalerweise hätte er unten gewartet, hätte sich das Täubchen zuführen lassen, aber es reizte ihn einfach zu sehen, wie die Neue lebte, wie sie sich gab in ihrer Umgebung.

Vielleicht war sie ja noch gesattelt, er hatte noch nie eine gesattelte Frau gehabt. Er könnte es immer von ihr fordern, aber das wäre etwas anderes. Schon gesattelt, auf den Wunsch oder Befehl eines kleinen Mädchens, unschuldig, diese Gelegenheit würde sich nie wieder ergeben.

Er öffnete die Tür. Kadisha wollte sich gerade umziehen, die Trense hatte sie bereits abgelegt, war gerade damit beschäftigt, die Sattelgurte an ihrem Bauch zu lösen, da schlug er ihr mit der Reitpeitsche auf den Po, nicht sehr stark, aber für ein junges Pferd vielleicht doch etwas heftig. Er erwartete ihre Reaktion, ein Aufbäumen vielleicht oder ein Niederknien, denn der Schmerz musste für die Nanni erheblich sein.

„Schlagen Sie mich noch einmal, das braucht ein junges Pferd“, sagte sie und reckte ihm ihren Po entgegen. Obgleich verwirrt, schlug er noch einmal zu, dieses Mal etwas heftiger, mehr als er eigentlich gewollt hatte, sie zuckte zusammen, sagte aber keinen Ton, er schlug noch einmal, dieses Mal noch heftiger, sie bäumte sich auf.

„Ja, du Teufel“, sagte er, griff sie von hinten und drang in sie ein. Sie wusste später nicht, was ihr mehr Schmerzen bereitet hatte, die Schläge mit der Reitgerte oder seine Vergewaltigung, aber es war ihr egal. Schmerz ist Schmerz, und wenn man davon profitierte, war das doch recht.

In dieser Nacht und den folgenden konnte Kadisha nicht auf dem Rücken schlafen, und als sich Jean Paul etwas schuldbewusst erkundigte, ob er nicht zu stark zugeschlagen hätte, antwortete sie, etwas stark vielleicht, aber zu stark sicher nicht.

Und er nahm sie wieder. Er drehte sie auf den Rücken, sie hatte furchtbare Schmerzen, sie wand sich unter ihm, er hielt es für besonderes Verlangen und tobte sich in ihr aus. Als er endlich von ihr abließ, schaffte sie es noch, ihn zu umarmen, ihn zu küssen, als wäre sie überglücklich, und der junge Herr sammelte seine Kleider zusammen und schlich sich aus ihrem Verschlag.

Kadisha hatte begriffen, was ihre Mutter sie nicht gelehrt hatte. Ein Mann schlägt seiner Frau auf den Po, heftig, sehr heftig, dringt in sie ein, alles ist schmerzhaft.

Aber vielleicht ist das das Schicksal der Frauen, dass alles mit Schmerzen verbunden ist.

Nur ihre Mutter hatte es ihr nicht mehr erzählen können.

Wie oft mochte sie diese Schmerzen erduldet haben?

Etwa eine Woche ließ Jean Paul Kadisha in Ruhe. Ob er ihrer überdrüssig geworden war oder keine Zeit hatte oder an ihre Schmerzen dachte, das wusste sie nicht, sie pflegte ihren Po mit irgendeiner Salbe, die sie von Ninik bekommen hatte, einer Salbe mit dem Segen eines Voodoo-Priesters versehen, die tatsächlich half.

Nur Estrelle wunderte sich über Kadishas Striemen am Po, und Kadisha antwortete: „Ja, manchmal ist der Reiter nicht so vorsichtig wie du, da kann das schon mal passieren.“

„Das muss doch weh getan haben.“

Sicher, das wäre zwar richtig, aber irgendwie auch schön. Und, fügte sie nach einer kleinen Pause hinzu: „Wenn dein Leben davon abhängt, dann ist es das geringste Opfer, das du erbringen kannst.“

Sie wusste zwar nicht, ob Estrelle das verstand, sie war sich fast sicher, dass sie es nicht verstand, aber diese kleine Spitze konnte sie sich nicht verkneifen.

„Na“, Henry Dupont sah seinen Sohn Jean Paul fragend an. „Wie ist sie?“

Jean Paul schien nicht zu verstehen.

„Die Kleine meine ich, unser Ersatz für die alte Nanni. Sag bloß, du hast sie noch nicht geritten. Du enttäuschst mich. Das würde gar nicht zu dir passen. Du weißt, ich habe sie nicht nur für Estrelle gekauft, sondern in erster Linie für dich.“

Und dann erzählte Jean Paul seinem Vater von seiner ersten Begegnung mit Kadisha, dass sie gar nicht zimperlich gewesen wäre, als er sie geritten hätte. Und als er ihr die Reitpeitsche gegeben hätte, dass sie nach mehr und heftigeren Schlägen verlangt hätte. „Richtig heiß ist sie auf die Schläge gewesen, der kleine schwarze Teufel.“

„Du willst sie also behalten?“ Henry war zufrieden. „Wenn du also das Eisen brauchst, du weißt, wo es hängt.“

„Danke, aber das muss noch warten.“ Erst müsse ihr Po abheilen. Er hätte doch wohl etwas zu stark zugeschlagen. Aber es wäre wie ein Rausch über ihn gekommen, und als sie sich vor Schmerzen aufgebäumt hätte, da hätte er sie auf den Rücken gedreht und hätte sie genommen. Das Laken wäre nachher ganz blutig gewesen, als er von ihr abgelassen hätte. Ob von ihrer Entjungferung oder vom Po, das wüsste er nicht. Aber vielleicht von beidem.

Kapitel 5

Kadisha lag bäuchlings auf ihrem Bett, während Estrelle ihren Mittagsschlaf hielt. Eigentlich hätte sie in der Küche helfen sollen, aber Jean Paul hatte ihr Schonung verordnet.

Das wäre durchaus nicht selbstlos oder gar menschenliebend, meinte Ladasha, die sich Kadishas geschundenen Po ansah und unter Anweisung von Ninik das Heilöl auftrug.

Und dann erzählte Ladasha, dass sie vor zwei Jahren als junge Frau von Henry Dupont gekauft worden sei, und er hätte sofort ein Auge auf sie geworfen. In der Nacht wäre er zu ihr in das Zimmer gekommen, hätte sie ‚eingeritten‘, wie er gesagt hätte. Er musste wohl mit ihr zufrieden gewesen sein, denn in der nächsten Nacht hätte er sie auf den kleinen Wirtschaftshof bestellt, um seinen persönlichen Besitzanspruch einzutragen.

In einer Kohleschale brannten Holzscheite, und zwischen den Flammen und der Glut wurde ein Brenneisen zum Glühen gebracht, während sie sich ausziehen und bücken musste.

„Er nahm das Eisen heraus und drückte es mir auf meinen Po, erst auf die linke, dann, nachdem das Eisen wieder zum Glühen gebracht worden war, auf die rechte Pobacke. Es war ein unbeschreiblicher Schmerz, viel stärker als damals, als wir in Abomey auf dem Sklavenmarkt gebrandmarkt wurden.