3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Wie wird man »Vom Tellerwäscher zum Millionär«? Wer sich diese Frage schon einmal gestellt hat, erhält hier zwar keine Erfolgsgarantie, aber sicher einen Einblick, wie man es besser nicht versuchen sollte. Das Buch erzählt von den ständig wechselnden Phasen eines Lebens innerhalb einer aufregenden Epoche: bescheidene Nachkriegsjahre, rasanter technischer Fortschritt, kultureller Wandel (im Besonderen die Pionierzeit der Hippie-Bewegung). Die Mutter sitzt wie eine Glucke auf dem Küken. Der Vater schimpft: »Aus dir wird nie was!« Wie soll sich da ein Mensch entfalten? Prüfungsängste behindern die Karriere. Nach großen Umwegen und entbehrungsreichen Zeiten verdient er viele Jahre seinen Lebensunterhalt als Musiker. Er versucht sich als Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger, Saxophonist, Pianist und Keyboarder. Parallel entwickelt er sich vom ungelernten Lagerarbeiter zum Systemprogrammierer. Seine erste Ehe gleicht einer stürmischen Flut, in der zweiten glätten sich endlich die Wogen. Ist am Ende doch etwas aus ihm geworden? All das und noch einiges mehr erzählt dieses Buch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Wie berühmt muss man sein, um Interesse zu wecken?

Von »Andante al dente« bis »Presto al Pesto«

(Mein Leben zwischen Schall und Rauch)

THOMAS AM STEIN

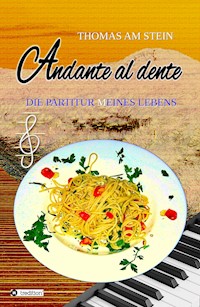

Andante al dente

Presto al Pesto

Die Partitur (m)eines Lebens(vom Spätzünder zum Frührentner)

Alles nur Schall und Rauch?

Die Namen der erwähnten Personen,

sofern sie nicht historisch belegt sind,

wurden (möglicherweise) geändert.

Originalausgabe

Copyright © 2018 Thomas am Stein

Lektorat, Korrektorat: Ihle-Palapies, Köln

Umschlaggestaltung, Illustration: Matthias Palapies

Fotos und Zeichnungen im Innenteil: Matthias Palapies

Audio-Beilage zum Buch:

Diverse Live-Mitschnitte unter andante.lebenlive.de

Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg

ISBN Paperback: 978-3-7469-9253-2

ISBN Hardcover: 978-3-7469-9254-9

ISBN e-Book: 978-3-7469-9255-6

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.

www.lebenlive.de

Inhaltsverzeichnis

01. So etwas wie ein Vorwort

02. Im Hexenkessel

03. Die »Schwedische Nachtigall«

04. Aller Anfang war bescheiden

05. Neue Perspektiven

06. Im Erzgebirge

07. Rechts vor Links – oder wie?

08. Schweine sind Allesfresser

09. Umzug gen Westen

10. Der Ernst des Lebens

11. An der Mosel

12. Papa Asada con Dolore Forte

13. Der Aufstieg in die Großstadt

14. Zurück an die Mosel

15. Abnabeln und flügge werden

16. Bei der »Goldenen Else«

17. Ungelernt geht es auch (La Cucaracha)

18. In neun Tagen um die Welt

19. Wieder neue Perspektiven

20. How many roads

21. Winter in der Eifel – und anderswo

22. Vom Koch zum Künstler

23. »Blue Serenaders« (Gitarre oder Bass?)

24. »Pax Dominij« (Am Federsee)

25. »Mass« (Saxophon oder Schlagzeug?)

26. »Devil’s Five« Orgel oder Keyboard?

27. Vergebliche Versuche

28. »Luciano e Pathos« (La dolce Vita?)

29. Pasta, Pesto und Pizza

30. Märchenstunde (kleines Intermezzo)

31. »The Tramps«

32. »Bruno’s Showband«

33. »Friends«

34. »Fats Hagen and his Band«

35. »LIVE Music Showband«

36. Intermezzo Ritenuto

37. Die zukünftige Ex

38. »The New Telstars«

39. Telstars, Teil 2

40. Die Karriere entwickelt sich

41. Telstars, Teil 3

42. In den Schweizer Bergen

43. Zurück ins deutsche Flachland

44. Im Zwiespalt mit meiner Wäsche

45. Vom Musiker zum Gastwirt

46. »Royal Aces«

47. Gewechseltes Coaching

48. Weitere Versuche

49. Prostitution am Rhein

50. Die »letzten« Auftritte

51. Die allerletzten Auftritte

52. Neue Aufgaben

53. Vom Regen in die Traufe

54. Sichere Versicherung

55. Apropos Computer

56. Schluss mit Lustig

57. Wie ich zum Grappa kam

58. Endlich wieder frei!

59. Wer braucht schon das Internet?

60. Ohne Internet geht gar nichts mehr

61. Der Millennium-Bug

62. Art of Relax (Vol. 1)

63. Art of Relax (Vol. 2)

64. Zum Zapfenstreich nach Zermatt

65. Diverse Tapetenwechsel

66. Sekt oder Selters (Epilog)

67. Das Schachspiel (Zugabe)

68. ANHANG: Audio-Mitschnitte zum Buch

01. So etwas wie ein Vorwort

Worum geht es hier eigentlich?

Ich habe lange überlegt, wie ich dieses Buch schreiben will – soll heißen, in welchem Schreibstil. Ob ich dazu einen Kugelschreiber oder einen Bleistift benutze, einen Federhalter oder gleich den Computer, ist dabei unerheblich. Es geht vielmehr darum, ob es eine aus reinen Fakten meines Lebens bestehende Abhandlung werden soll – also ein Drama, oder ob ich mich nur auf die positiven Erlebnisse konzentriere – dann wird es eine oberflächliche Broschüre.

Die nächste Überlegung war, in welcher Person ich schreibe. In der dritten Person hätte er womöglich mehr Abstand zu sich gehabt und könnte auch die intimsten Themen seines Protagonisten ungeniert beschreiben, denn es träfe ihn ja sozusagen nicht selbst. Er kam aber bald – also ich – zu dem Schluss, dass die erste Person einer Biografie – noch dazu einer »automatischen« (oder wofür steht das »Auto« vor dieser Biografie?) – zuträglicher sei. Wenn ich also »Ich« schreibe, meine ich auch mich – natürlich gibt es Ausnahmen…

Zum Schreibstil sei noch zu sagen, dass ich früher einen Hang zu Weitschweifigkeit und komplexen Schachtelsätzen hatte. Da ich, wie schon vor vielen Jahren bemerkt, solche komplizierten Konstrukte, wie sie vorrangig in Gesetzestexten zu finden sind, lieber vermeiden sollte, werde ich mich in diesem Buch, so weit wie möglich, lieber auf kurze prägnante, also mit nur wenigen Kommata versehene, Sätze zu konzentrieren versuchen.

Ich weiß auch, dass Sätze, die mit einem »Ich« beginnen, möglichst zu vermeiden sind, da dies selten gut klingt. Ich werde mich also bemühen, ohne Mich auszukommen – obwohl es doch um »Ich« geht – oder so, schwierig schwierig…

Es gibt noch einige weitere Regeln, die für einen guten Schreibstil förderlich sein mögen, wie zum Beispiel das wiederholte Wiederholen von ähnlichen Worten, besonders im selben Satz – ein Beispiel? »Wenn es draußen heiß ist, ist es drinnen kühler.« Oder »Er verwendete in seinen Texten so oft das »Das«, dass das »Das« das Dasein beklagte.« Eins noch: Ich liebe Texte, die sofort zur Sache kommen. Deshalb verzichte ich hier auch auf ein langatmiges Vorwort – oder etwa nicht?

Dieses Buch ist also quasi meine Geschichte – allerdings nicht in pedantischer Abfolge einer lückenlosen Chronologie, sondern mehr – wenn auch nicht ausschließlich – aus meiner Sicht als Musiker, der ich mal zu werden gedachte. Dazu stellte sich mir folgende Frage: wenn eine »Person des öffentlichen Lebens«, also ein allgemein bekannter Mensch (kurz: ein »Promi«) seine Lebensgeschichte, seinen Werdegang, also seine Biografie schreibt, ist diese Geschichte nicht selten schon dadurch spannend zu lesen, weil der Mensch im Allgemeinen (also der Leser) von Natur aus neugierig ist und sich eben für diese Person interessiert. Wie aber verhält es sich bei jemand relativ Unbekanntem? Sicher führen Prominente häufig ein ereignisreiches Leben, das genügend Stoff für ein kurzweiliges Buch hergibt. Es gilt herauszufinden, ob das »interessante Leben« ein Privileg der Prominenz ist oder ob nicht auch ein Durchschnittsbürger wie ich ein kurzweiliges Buch zustande bringt.

Wie kommt es beispielsweise, dass so ein schüchternes Bübchen wie ich nicht nur kreuz und quer durch Deutschland gereist ist, sondern auch in Frankreich, Italien, der Schweiz und – nicht zuletzt – in Österreich sein Glück versucht hat? Nach diversen Schulen und einigen Umzügen kam ich mit etlichen Berufen in Berührung. Auf deren nur stichwortartige Aufzählung möchte ich hier verzichten. Im Verlauf des Buches werden schon die einzelnen Stationen meines Lebens beleuchtet. Das Kernthema soll aber meine mehr unals spektakuläre Laufbahn als Musiker sein. Musik war immer um mich herum – im Grunde bereits schon vor meiner Geburt. Beantworten wir die zu Beginn (auf der Titelseite) gestellte Frage: es geht also wirklich um »Schall« und »Rauch«. Die Worte werden sich im Verlauf der Geschichte schon noch erklären.

An dieser Stelle sollen folgende Entwicklungen nicht unerwähnt bleiben: Einerseits machte ich einmal aus meinem Beruf ein Hobby, andererseits konnte ich gleich zweimal aus dem Hobby einen Beruf machen, was sicher nicht allzu oft geschieht. Wie es dazu kam und was sich daraus entwickelte, will ich hier erzählen. Ich fange einfach mal vorne an…

02. Im Hexenkessel

1942 Stalingrad

Es wehte ein eisiger Wind in dieser letzten Dezembernacht 1942. Karl zog seine verbeulte Mundharmonika aus der Jacke und intonierte zaghaft »Lili Marleen«. Sein 21-jähriger Kamerad Hans summte die Melodie leise mit und schob noch einen dürren Zweig in die spärliche Glut. Sie hatten ein paar schrumpelige Kartoffeln gefunden. Die sollten ihr Nachtmahl sein, also eine Art »Papa Asada« (wie der Spanier die geröstete Kartoffel nennt). Trotz der Gefahr, entdeckt zu werden, hatten sie eine kleine Feuerstelle entfacht. Die Kälte zog ihnen dennoch in die Knochen. Nach entbehrungsreichen Wochen so fern der Heimat war die Lage aussichtsloser denn je. Deutschland war unerreichbare 2800 Kilometer weit entfernt. Die ständigen Durchhalteparolen griffen nicht mehr. Hans, der als Funker der 71. Infanterie-Division in der 6. Armee eingesetzt war, hatte die verlogenen Nachrichten aus dem Führer-Hauptquartier schon lange satt. Keiner sprach es laut aus, aber die gesamte Kompanie wusste, dass der Angriff gescheitert war. Besonders jetzt, denn die sowjetischen Truppen hatten sie im berüchtigten »Kessel von Stalingrad« in die Zange genommen.

Beinahe wäre an diesem Silvester-Donnerstag so etwas wie festliche Stimmung aufgekommen, als Karl jetzt den Klassiker »Auld Lang Syne« anstimmte. Hans und sein Freund hatten sich zusammen mit dem kläglichen Rest der Truppe notdürftig in einem Bombenkrater am westlichen Rand von Stalingrad verschanzt. Noch bevor sie ihre in Asche gewälzten Kartoffeln genießen konnten, wurde das alte schottische Lied jäh unterbrochen durch eine andere »Melodie«. Unverkennbar war eine »Katjuscha« zu hören und dabei handelte es sich keineswegs um das russische Liebeslied. Ein Raketenwerfer BM-32 hatte in überraschender Nähe Stellung bezogen. Das typisch heulende und in kurzen Abständen zischende Pfeifen der »Stalinorgel« erfüllte die Luft. Eilig stießen die Soldaten mit ihren Gewehrkolben die wenigen brennenden Holzscheite und Äste auseinander, um das verräterische Feuer zu löschen. Die Granaten schlugen schon gefährlich nah ein. Hans griff nach dem Funkgerät, um es zur Sicherheit tiefer in den Bombentrichter zu ziehen.

Plötzlich tat es einen dumpfen Schlag wie von einer eisernen Faust. Hans verspürte einen heftigen Schmerz in der Schulter. Ein Querschläger hatte ihm das linke Schulterblatt zertrümmert. Die Wunde sah aus wie ein Krater und blutete stark. Der Schmerz ließ ihn ohnmächtig werden. Als er nach ein paar Minuten wieder zu sich kam, war der Spuk schon vorbei. Die Stalinorgel schwieg und Karl hatte ihn bereits notdürftig verbunden. Hans hatte noch Glück gehabt: ein paar Zentimeter tiefer hätte der Granatsplitter sein Herz durchbohrt. Jedenfalls war für ihn der Krieg zu Ende und, gestützt durch seinen Freund, schleppte er sich zum nahegelegenen Flugplatz Gumrak. Tatsächlich stand dort eines der Versorgungsflugzeuge zum Rückflug in die Heimat startbereit. So war womöglich gerade dieser Splitter seine Rettung. Er kam noch rechtzeitig vor der endgültigen Kapitulation aus dem Hexenkessel heraus…

03. Die »Schwedische Nachtigall«

1947 Bitterfeld

Der ebenso grauenvolle wie unsinnige Krieg war endlich vorbei. Das zerschlagene Deutschland hatten die vier Siegermächte vor zwei Jahren in Besatzungszonen aufgeteilt. Fast alles lag noch in Schutt und Asche und der Verkehr war praktisch lahmgelegt. Es fuhren kaum Züge und wenn, dann sehr unzuverlässig. Diese Tradition hat die Deutsche Bahn bis heute beibehalten (diesen Kalauer wollte ich mir nicht verkneifen). Es war also sehr beschwerlich, von West nach Ost über die innerdeutsche Grenze (gerne mit dem so harmlos klingenden »Grüne Grenze« bezeichnet) zu gelangen.

Jetzt im eiskalten Januar 1947 machten sich die 23-jährige Inge und ihre Mutter auf den Heimweg nach Berlin-Haselhorst. Sie hatten für ein paar Tage eine alte Tante in Melsungen (in der Nähe von Kassel) besucht und waren mit einem klapprigen Zug immerhin bis Northeim (nördlich von Göttingen) gekommen. Dann fuhr nichts mehr. Die Bahngleise waren zerstört und es musste irgendwie zu Fuß weitergehen.

Der eiskalte und verwahrloste Warteraum des Bahnhofs war überfüllt mit erschöpften und abgezehrten Gestalten. Jeder wollte irgendwohin. Es waren auch ein paar Heimkehrer aus Russland darunter, mit denen sich Inge unterhielt. Ihre Mutter blickte sich indessen nach einer helfenden Hand um. Beherzt sprach sie einen kräftigen jungen Mann an. Der sollte den beiden Damen über die von den Russen bewachte Grenze helfen. Ob er auch nach Berlin wolle, fragte sie ihn. Sein Ziel war die pädagogische Hochschule in Spandau, also bejahte er zögernd. Als Inges Mutter ihn daraufhin um Geleitschutz bat, haderte er sehr mit der Vorstellung, sich der Behinderung durch zwei schwache Frauen auszusetzen. Nach kurzem Zögern jedoch warf er seine Bedenken beiseite und willigte ein. Vielleicht war er einfach nur gutmütig oder es hatte ihn Inges offensichtliches Desinteresse gereizt – oder war es ihre trotz der ärmlichen Kleidung attraktive Erscheinung? Jedenfalls machte sich noch zu Beginn der Dunkelheit eine kleine Gruppe Menschen auf den beschwerlichen Weg in östlicher Richtung nach Nordhausen (am Südharz). Von dort sollte wieder ein Zug fahren, hieß es.

Trotz des holprigen und vereisten Weges quer durch den nächtlichen Wald legte der junge Mann ein zügiges Tempo vor. Inzwischen kannte Inge seinen Namen und rief, ungeachtet der Gefahr entdeckt zu werden: »Hans, nicht so schnell!«

Es kam wie es kommen musste: Nach wenigen Kilometern rief eine energische Stimme: »Stoi!«. Ein patrouillierender Russe hatte die Gruppe entdeckt und kam den Berg herab gelaufen. Mit angelegter Kalaschnikow befahl er Hans und drei weiteren Männern, die sich der Gruppe angeschlossen hatten, mitzukommen. Die beiden Frauen ließ er glücklicherweise unbehelligt, so dass diese ihren Weg fortsetzen konnten. Sie waren überzeugt, sich nie wieder zu sehen.

Irgendwie ging der Weg weiter, 70 Kilometer über Stock und Stein, durch Berg und Tal. Nach vielen kräftezehrenden Stunden, der nächste Abend dämmerte bereits, erreichten die beiden Frauen den Bahnhof von Nordhausen. Wieder musste man stundenlang in eisiger Kälte auf den Zug warten. Das nächste Etappenziel war Bitterfeld (südlich von Dessau).

Erst am nächsten Morgen ging es endlich weiter. Hans war längst vergessen, als nach endlosen zwei Tagen die beiden völlig erschöpften und durchgefrorenen Frauen in Bitterfeld ankamen. Dort hieß es erneut ausharren und auf den nächsten Zug Richtung Berlin warten. Es herrschte ein reges Treiben im Bahnhof. Als Inge einmal gedankenverloren aufblickte, glaubte sie zu träumen: da stand plötzlich Hans im Türrahmen und blickte sich nach einem Sitzplatz um. Freudig erregt rief sie: »Hans! Hier her!« Nun gab es viel zu erzählen über die letzten zwei Tage und als endlich der Zug kam, versuchten die Drei, gemeinsam in ein Abteil zu gelangen. In dem Menschengetümmel wurden die beiden Frauen abgedrängt und schafften es nur mit Mühe ins Nebenabteil. Durch die mit Brettern vernagelten Fenster war es im Waggon stockdunkel. Der eiskalte Wind pfiff durch die Ritzen. Es herrschte eine bedrückende Stimmung.

Der Zug fuhr los, da meinte Inges Mutter: »Sing doch mal!« Inge, die eine ausgebildete Konzertsängerin war, ließ sich nicht zweimal bitten und sang ein paar Stücke aus ihrem gewohnten Repertoire von Schubert, Brahms und die »Schwedische Nachtigall« von Alabiew. Augenblicklich kehrte Ruhe ein. Die Mitreisenden hörten auf zu reden und lauschten andächtig. Sogar im Nebenabteil war der Gesang zu hören und stolz erklärte Hans den verwunderten Zuhörern: »Das ist MEINE Inge!«…

Wenn sich jetzt Leserin und Leser fragen, was das alles mit meinem Leben zu tun hat, kann ich nur sagen: eine ganze Menge! Schließlich dauerte es nur etwa vier Jahre, da legten diese beiden, Hans und Inge, sozusagen den Grundstein für mein Dasein. Mit anderen Worten: sie wurden meine Eltern…

04. Aller Anfang war bescheiden

1951 Kettwig

Mitten im tiefen Winter 1951 passierte es: Kurz vor Heiligabend hielt ich es nicht mehr aus in dieser stickig-warmen Höhle. Meine Mutter hatte sich erst gerade schlafen gelegt und hoffte auf eine ruhige Nacht. Ich aber machte ihr einen Strich durch die Rechnung und trat und trommelte mit Händen und Füßen um mich. So weckte sie schnell ihre Mutter (also meine »Berliner« Oma) und mit dem schon seit Tagen bereit stehenden Köfferchen voller Kleidung und Waschutensilien rannten die beiden Damen, trotz der Kälte leicht bekleidet, von unserer spärlichen Wohnung in der Brederbachstraße quer über den Friedhof zum evangelischen Krankenhaus.

Bereits nach anderthalb Stunden war es so weit: mein großer Auftritt war gekommen. Es war bereits 23:30 Uhr an diesem Donnerstag, den 20. Dezember 1951 (also einen Tag und eine halbe Stunde vor »Steinbock«). Mit meinen langen, schwarzbraunen Haaren und einem Gewicht von 3700 Gramm – bei einer Größe von 53 Zentimetern war ich ein stattliches Baby (dankenswerterweise hatte meine Mama akribisch Tagebuch geführt) und erfüllte sogleich ausdauernd und mit Leibeskräften das spärlich beleuchtete Krankenzimmer mit meinem voluminösen Sopran. Ich erreichte bereits mühelos das »Hohe C«. Jawohl, es war noch kein Tenor – der Stimmbruch folgte etwas später.

Vier Tage also vor dem (anderen) Christkind, mein anderthalb Jahre älterer Bruder war kaum aufgestiegen von der Windel zum Töpfchen, war für mich die Zeit gekommen, der Welt das Leben zu erklären – oder so. Am gleichen Tag sind übrigens (u.a.) auch Beatrice Richter und Martin Schulz geboren, wenn auch sie drei Jahre vor und er vier Jahre nach mir. Immerhin ist aus denen auch etwas geworden – nun ja, Ansichtssache. Die Nabelschnur war durchtrennt, ich wurde stolz herumgereicht. Papa aber war leicht geknickt, als ihm klar wurde: wieder kein Mädchen! Auf seinen heiß ersehnten »Sonnenschein« musste er noch über 5 Jahre warten.

Zurück zur Brederbachstraße in Kettwig, dem zu der Zeit noch ebenso eigenständigen wie verschlafenen Nachbardorf von Essen, der damals fünftgrößten Stadt Deutschlands. 1975 ist Kettwig widerwillig zu Essen eingemeindet worden.

In der Hausnummer 13 also, wo sich heute die Albert-Einstein-Realschule befindet, wohnten wir im Souterrain der damaligen Akademie, in der Papa zurzeit sein Lehrerstudium beendete. Es war der Vorraum zur Turnhalle, ein äußerst anspruchslos möblierter Raum. Neben 2 Betten und 2 Schränkchen gab es auch einen einfachen 2-Platten-Herd. Wenn darauf meine Mama unsere Wäsche kochte (Windeln waren schließlich teuer und konnten mehrmals benutzt werden, außerdem gab es dieses gepamperte Zeugs noch gar nicht), mussten die Studenten in den Klassenzimmern über uns die Fenster schließen.

Es duftete zwar schön nach frischer Kochwäsche, aber die mächtigen Dampfschwaden verwehrten den wissbegierigen Schülern die Sicht auf die mit ach so wichtigen Geschichtsdaten gefüllte Tafel: vom 28.07.1914 bis 11.11.1918: 1. Weltkrieg, vom 01.09.1939 bis 02.09.1945: 2. Weltkrieg, 20. April 1889: Eine führende Persönlichkeit wurde in Österreich geboren. Vier Tage vorher kam Charlie Chaplin zur Welt – und so weiter.

»Schlaf Kindchen schlaf, der Papa hüt’ die Schaf…« sang meine Mutter und ich hörte zwar die Worte, verstand aber ihren Sinn noch nicht. Darum erfüllten sie nicht ihren Zweck, denn anstatt einzuschlafen, hörte ich mit geweiteten Augen gebannt auf die zwar wohlklingende, aber auch laute Stimme dieser großen dauerbewellten Frau. Auch empfand ich es als extrem unpassend, schon in dieser frühen Stunde schlafen zu sollen.

Ich hatte eben erst meine Mittagsration nahrhafter Milch erhalten und wollte viel lieber den Gesängen lauschen, die aus den offenen Fenstern über mir drangen: »Die Gedanken si-hind frei, wer kann sie erraten. Sie ziehen vo-horbei wie nächtliche Schatten…« Die Schüler sangen das Lied als Kanon. Es erschien mir damals wie eine bachsche Fuge mit seiner komplexen Verschachtelung, wenngleich ich den Herrn Johann Sebastian damals natürlich noch nicht kannte. Apropos »Bach«: es wurde mal wieder Zeit für einen Windelwechsel…

Dass meine Mama eine wirklich bemerkenswert gute Stimme hatte, soll hier nicht unerwähnt bleiben. Schließlich war sie in den 1940er Jahren als die »Nachtigall von Spandau« sehr bekannt. Nach ihrer Ausbildung in Gesang und Klavier sang sie des Öfteren im RIAS und im damaligen NWDR, beides in Berlin. Einmal war sie sogar die Sopranstimme der Zigeunerin »Manja« in der Operette »Gräfin Mariza«, zusammen mit Rudolf Schock, der wegen der unerwarteten Virtuosität neben ihm erstaunt dreinschaute. Vielleicht war ja schon damals der Grundstein für mein Interesse an der Musik gelegt worden – obwohl: Operette war nie mein Ding…

05. Neue Perspektiven

1952 Breyell

Unterdessen befand sich mein Papa gerade in der Abschlussphase seines Lehrerstudiums. Der Familientradition folgend hatte er den Weg seiner Vorväter eingeschlagen, die alle Lehrer gewesen waren. Er beendete seine Ausbildung in der Akademie mit Bravour und schon bald ging es daran, unsere spärlichen Habseligkeiten zusammen zu packen. Im April 1952, pünktlich zum Schulbeginn nach Ostern, hatte Papa die schwere Aufgabe, die evangelische Volksschule in Breyell am Niederrhein aufzubauen. Wir zogen also am 16.03.1952 von dem idyllischen Kettwig in das 80 Kilometer entfernt liegende Arbeiterdorf Breyell in eine ruhige Seitenstraße (Speckerfeld 3) – heute heißt sie einfach Speck.

Wir hatten dort eine schmale, zweistöckige Wohnung erhalten, die mit unseren wenigen Möbeln schnell ausgefüllt war. Unten gab es eine kleine Küche, das Wohnzimmer und das Bad, oben befanden sich zwei Schlafzimmer. Es war zwar alles sehr anspruchslos, aber meine Eltern waren stolz, über eine eigene Wohnung verfügen zu können.

Der 2-Platten-Herd in der Küche musste mit Kohle oder Holz befeuert werden. Die Herdplatten bestanden aus unterschiedlich großen Ringen, die man einzeln herausnehmen konnte, um sie der Topfgröße anzupassen. Heißes Wasser gab es natürlich auch nicht einfach »aus der Wand«, wie das heute selbstverständlich ist. Entweder wurde ein Kessel auf den Herd gestellt, oder für größere Projekte – beispielsweise das samstägliche Ritual des Badens – musste der große Wasserboiler im Bad mit Holz beheizt werden. Das dauerte dann erst einmal zwei Stunden, bevor der Erste in die Wanne steigen konnte. Meistens war das natürlich der Herr des Hauses. Nicht selten kamen unmittelbar danach wir zwei Jungens dran, also bevor das Wasser endlich abgelassen wurde. Für Mama wurde dann frisches Wasser eingelassen – wenn noch welches da war. Irgendwie bin ich diesem anheimelnden Brauch nicht treu geblieben: heute dusche ich lieber.

Wir hatten sogar einen kleinen Garten in dieser Reihensiedlung. Ein niedriger gekreuzter Holzzaun markierte die Grenze zum Nachbarn und zur Straße. Zuweilen stellte Mama die hölzerne Kaffeemühle auf den Gartentisch, befüllte sie mit frischen Bohnen und verbreitete, geräuschvoll mahlend, einen neiderregenden Duft in die Nachbarschaft. Derweil schoss mein Bruder seinen Gummiball durch die Geranien, während ich hinter den Gittern meines beengten Laufställchens die harmonie-tauglichen Resonanzen meiner Rasseln und Quietscheentchen überprüfte, zum Zwecke des Arrangements meiner ersten Kakophonie. Apropos: Es war mal wieder Zeit für einen Textilwechsel…

Am 01. Juni 1952 wurde ich evangelisch getauft, was ich – laut Mamas Tagebucheinträgen – klaglos hinnahm. Lediglich, als der Pfarrer seine salbungsvolle Ansprache mit einem sonoren »Amen« abschloss, meinte ich leicht missbilligend dazu: »Grrr!« Immerhin geschah das Ganze, ohne vorher mit mir das Für und Wider der unterschiedlichen Religionen geklärt zu haben. Jahre später bin ich sicher nur aus diesem Grund aus der Kirche ausgetreten.

Im März 1953 war meine Entwicklung so weit fortgeschritten, dass ich mich quasi selbstständig machen konnte. Mit anderen Worten: ich konnte laufen. Die Wohnung und besonders die Einrichtung waren nicht mehr sicher vor mir. Ich erkundete alle Ecken und Nischen, riss sämtliche Schlüssel aus den Schranktüren, leerte die Schubladen aus, indem ich den Inhalt (wie Unterwäsche, Strümpfe oder Geschirr) fein säuberlich auf dem ganzen Fußboden verteilte. Man hatte mir mehrfach mit einem energischen »Nein!« erklärt, dass derartiges Handeln inadäquat sei. Um zu demonstrieren, dass ich ein durchaus gelehriges – wenn auch nicht folgsames – Individuum bin, räumte ich fleißig weiter die Wohnung um, sah dabei Mama ins Gesicht und sagte mit bestätigendem Nachdruck: »Nein!«. Auf ähnliche Weise urbanisierte ich auch unseren Garten. Ich stolzierte ausdauernd und unbeirrt quer über die Blumenbeete, bis das ganze Unkraut (also Gänseblümchen, Geranien, Nelken und Narzissen) vernichtet am Boden lag. Seltsamerweise gehörte auch diese kreative Landschaftsgestaltung zu den eher unerwünschten Aktivitäten, wie ich schmerzlich erfuhr.

Neben dem Artikulieren der wichtigsten Vokabeln wie »Mama«, »Papa« und »Aa« hatte sich auch meine Gesangsstimme weiter entwickelt. Gelegentlich gab ich – unaufgefordert (und deshalb noch ohne Gage) – Stücke wie »Hänschen klein« und »Alle meine Entchen« zum Besten. Mamas mütterliche Phantasie glaubte jedenfalls in meinen avantgardistischen Vorträgen diese Lieder erkennen zu können.

Zu Heiligabend, es war später Nachmittag und draußen schon dunkel, gab sich Papa alle Mühe, einen authentischen Weihnachtsmann darzustellen: Er trug einen weiten, dunkelroten Mantel (weiß der Himmel, wo er den aufgetrieben hatte!) mit plüschbesetztem Reverse aus gezupftem Polyester. Der Bauch war mit mehreren Kissen ausgestopft, wie es sich für einen wohlgenährten Weihnachtsmann gehört. Das Gesicht hatte er bis zur Unkenntlichkeit umhüllt mit einem Rauschebart aus dicken weißen Watteflocken. Eine rote Zipfelmütze (von Mama aus alten Stofflappen zusammengenäht) mit weißem Wattebommel, sowie ein langer Wollschal und Fausthandschuhe vervollständigten das Bild. Auf dem Rücken der prall gefüllte Rucksack, so trat er mit mächtigen Schritten in die gute Stube und stütze sich dabei schwer auf einen knorrigen Wanderstab.

Mamas Augen leuchteten stolzerfüllt bei diesem prächtigen und authentischen Auftritt. Die vielen Lichter glänzten feierlich am lametta-behangenen und mit echten Äpfeln geschmückten Baum. Aus der Musiktruhe drang leise »Ihr Kinderlein kommet, so kommet doch all«. Es duftete nach frischem Tannengrün und Lebkuchen, als ich unbeeindruckt ausrief: »Papa!« – Mama blickte sich überrascht nach mir um und rätselte, wieso sich der zweijährige Knirps nicht hinters Licht hatte führen lassen. Später klärte sich auf, dass ich ihn an seinen Hauspantoffeln erkannt hatte. Er wollte halt nicht mit den schneefeuchten Straßenschuhen auf den kostbaren orientalischen Fransenteppich (der damals noch jungen Firma Kibek) treten.

Immerhin sagte ich – nach allseitigem Drängen – artig mein Gedicht auf: »Lieber guter Weihnachtsmann, sieh mich böse an, stecke Rute ein, ich will nicht artig sein«. Dabei grinste ich breit, wohl wissend meiner freien Interpretation. Zum Trost sang ich noch lautstark alle mir bekannten Weihnachtslieder nach eigenem Arrangement vor: »Ihr Kinderlein kommet in heilige Nacht« und – mit todernster Miene – »Oh Tannenbaum, du Fröhliche, wie treu sind deine Blätter«. Der Vollständigkeit halber sei hier kurz erwähnt, dass ich im Juni 1954 an Mamas Klavier Gelegenheit für meine ersten »Gehübungen« hatte. Anstatt ziellos und dissonant (wie mein Bruder in dem Alter) auf den Tasten herumzuhauen, fand ich schnell die wohlklingende C-Dur-Tonleiter heraus.

Im folgenden Sommer (1954), gerade als Helmut Rahn mit seinem 3:2 gegen Ungarn für das »Wunder von Bern« sorgte, ging es wieder einmal zum Baden an den Breyeller Quellensee (wir nannten ihn wegen des markanten Fischbestandes treffender »Karpfenteich«). Ich war auch sofort in meinem Element und planschte und patschte im Wasser herum, so dass die auf ihren Decken und Tüchern liegenden Badegäste ihre helle Freude hatten an meinen Erfrischungen.

Papa meinte, es sei an der Zeit, dass ich das Schwimmen erlerne. So nahm er mich kurzerhand auf den Arm und trug mich tiefer in den See hinein bis an den durch lange Rundhölzer abgetrennten Schwimmerbereich. Mir schwante nichts Gutes und einen Augenblick später warf er mich einfach über die Balken und sah interessiert zu, wie ich in Panik schrie und herumfuchtelte, bis ich einen der glitschigen Balken zu fassen bekam. Mein Vater lachte nur, aber für mich war das Kapitel »Baden« erst einmal abgehakt. Richtig Schwimmen lernte ich erst viele Jahre später, als ich mir 1968 in Arnsberg im alten Hallenbad (das befand sich damals noch in der Nähe des Sauerlandtheaters) ein Herz fasste und mich unauffällig (damit der Bademeister mich nicht erwischte) am Innenrand des Beckens entlang hangelte bis in den Schwimmerbereich hinein.

Mit der autodidaktischen Lehrmethode dauerte es nur wenige Minuten, bis ich das nasse Element so weit beherrschte, dass der erneut vorbeischlendernde Schwimmkontrolleur auf den Einsatz seiner Trillerpfeife verzichten konnte.

Meine Entwicklung nahm langsam Formen an. Ende 1954 »erklärte« ich mit Vorliebe meine Umwelt. So behauptete ich, die Veilchen seien gelb, den roten Rosen in Mamas Vase gab ich die Farbe Blau und der soeben von Papa frisch geschnittene Rasen sei natürlich lila. Aus den Stiefmütterchen machte ich »Mutterstief« und jeden Samstag ging es entweder in die »Wannebade«, in die »Wadebanne« oder in die »Bannewade«. Die Erwachsenen bestärkten meine Kreativität und widersprachen mir nicht.

An manchen Tagen beschäftigte sich Mama mit Gesangsübungen, weil sie am Sonntag einen Auftritt in der Kirche hatte. Mitten in ihr »Ave Maria« rief ich ungehalten: »Sei endlich ruhig!« Wenn Papa daneben unbeteiligt in seinem Sessel Zeitung las, ranzte ich ihn an: »Steh auf, du altes großes Esel!« Es war eine herrlich unbekümmerte Zeit. Ich wusste zum Glück nicht, dass die Phase meines »Welpenschutzes« bald abgelaufen sein würde.

Im November hatte ich eine geniale Idee. Zwar ist erst sechs Jahre später in Los Angeles der bekannte »Walk of Fame« entstanden – jene mit Sternen der bekanntesten Schauspieler und anderer Berühmtheiten gepflasterte Straße, jedoch gab es ja schon seit 1927 das am Hollywood-Boulevard liegende Premierenkino »TCL Chinese Theatre«. Dort werden immer wieder Stars und Sternchen in Beton gegossen, also in Stein gemeißelt. Am 13. meines Geburtsmonats war es keine Geringere als Hildegard Knef (damals »Neff« genannt), die ihre zierlichen Finger nebst ihren Stöckelschuhen in den feuchten Zement drückte.

Als an diesem Morgen der heiße und beißend stinkende Wagen vor dem Haus hielt, um die Speckerfelder Straße neu zu teeren, war meine Stunde gekommen. Als die erste noch warme Schicht frischen Teers aufgetragen war, stapfte ich nicht nur mit Händen und Knien darin umher, sondern gab vor allem meinen gerade neu gekauften Halbschuhen eine verwegene Patina. Den Straßenarbeitern schien meine Arbeit zu gefallen. Sie grinsten anerkennend zu meiner gründlichen Prozedur und riefen aufmunternd: »Na toll!« Unverständlicherweise hatte Mama eher missbilligende Blicke ob meiner kreativen Farbgebung. Sie beklagte vor allem die rausgeschmissenen 24,- DM für die guten Schuhe. So in etwa verbrachte ich meine ersten drei Lebensjahre in diesem beschaulichen Spießerleben…

06. Im Erzgebirge

1952 Weißbach

Etwa zwanzig Kilometer südöstlich von Chemnitz lag das idyllische Dorf Weißbach. Es hatte gerade in dieser Zeit mit etwa 2300 Einwohnern den Höchststand seiner Population erreicht. Anfang 1994 wurde daraus, zusammen mit zwei benachbarten Dörfern, die Gemeinde Amtsberg. Das Leben in dieser hügelig-grünen Landschaft war friedlich, wenn auch bescheiden. Neben der Agrargenossenschaft sorgte vor allem die volkseigene Strumpffabrik für die nötigen Arbeitsplätze. Es gab einen kleinen Gasthof, ein Schützenhaus und die schmucklose, weiß getünchte Dorfkirche der evangelisch-methodistischen Konfession.

Seit Oktober 1952 wuchs hier – neben ihrer fünf Jahre älteren Schwester – die kleine Sonja auf. Natürlich gab es auch den unvermeidlichen Tante-Emma-Laden. Sonja hatte stets ihre helle Freude daran, mit ihrer Mutter dort einzukaufen. Schon bald war es ein Ritual geworden, nebst Milch, Butter und Brot zum Abschluss noch eine Süßigkeit einzupacken. Sonjas großen dunklen Kulleraugen konnte niemand widerstehen und so reichte ihr nicht selten der Händler mal ein Tütchen Brausepulver, eine Schleckmuschel oder eine Zuckerstange über die Theke, ohne die 5 oder 10 Pfennige dafür zu berechnen.

Das waren auch für Sonjas Mutter kurze Glücksmomente in der ansonsten kargen und freudlosen Zeit. Besonders das Wissen um den kontaktfreudigen Umgang Sonjas Vater mit der Nachbarin lastete schwer auf der kleinen Familie. Ein paar Jahre gingen so ins Land. Mitte 1956, Sonja war kaum vier Jahre alt, fasste ihre Mutter einen Entschluss: Sie hatte einige Schwestern in Westdeutschland. So war es nur natürlich, eine davon mal zu besuchen. Eines Tages hieß es also, sie wolle mal für ein paar Tage ihre Schwester in Wissen an der Sieg besuchen. Dem Vater war es nur recht. Er schöpfte keinen Verdacht. Natürlich kamen beide Töchter mit sowie ein kleiner Koffer, in dem sich das Nötigste befand. Ein Paket mit Bettwäsche hatte Mutter ein paar Tage zuvor bereits unauffällig nach Wissen gesendet.

Jetzt in den späten Abendstunden des 20. Juni 1956 ging die Ausreise umständlich über Berlin. Eine beschwerliche Bahnstrecke von 860 Kilometern stand den drei Mädels bevor. Über Dresden, Berlin, Potsdam, Halle, Erfurt und Gießen zuckelte die ächzende Lokomotive Richtung Westen. Der Luftkurort Wissen liegt im nördlichsten Zipfel von Rheinland-Pfalz, an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Die Stadt befindet sich zwar »nur« etwa 440 Kilometer westlich von Weißbach, doch war der direkte Weg dorthin durch unvorstellbare 1378 Kilometer Stacheldraht und Minenfelder versperrt und zu gefährlich. Die gesamte Grenze zwischen Ost- und Westzone (also damals 1956 zwischen DDR und BRD) verhinderte die Flucht in den dekadenten Westen. Es gab aber keine Mauer in Berlin. Sogar noch am 15. Juni 1961 beteuerte ein gewisser Herr Walter Ulbricht: »Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!«. Kaum ausgesprochen war zwei Monate später – quasi über Nacht – die Trennung zwischen Ost und West vollzogen.

Wohl einer inneren Eingebung folgend war für Sonja die Entscheidung rechtzeitig getroffen worden und so kamen die drei nach vielen Stunden Bahnfahrt und einer Übernachtung in der eisigen Wartehalle des Potsdamer Bahnhofs erschöpft und ausgelaugt im Westen an. Es war bereits Donnerstagabend und mit großem Hallo fielen sich die Tanten in die Arme. Einige der Schwestern von Sonjas Mutter hatten es sich nicht nehmen lassen, diesem Familientreffen beizuwohnen.

»Du bist aber groß geworden!« meinte Tante Lisbeth lautstark und strahlte Sonja an. Einen Moment später kramte sie ein Taschentuch hervor, spuckte kurz darauf und – bevor Sonja eine Chance zur Gegenwehr gehabt hätte – rieb sie ihr damit einen Schmutzfleck von der Wange. »Bäh!« schrie Sonja angewidert und versteckte sich hinter ihrer Mutter. Die Schwester grinste derweil nur hämisch. Sie war froh, verschont geblieben zu sein…

07. Rechts vor Links – oder wie?

1955 Bracht

Zu Beginn des Jahres 1955 bot die Düsseldorfer Regierung Papa eine Stelle als Schulleiter an. Erneut sollte er eine evanelische Volksschule aufbauen, diesmal in dem nur sechs Kilometer entfernten Bracht am Niederrhein. Die Stelle wurde besser bezahlt und man stellte uns das riesige ehemalige Bürgermeisterhaus des Ortes zur Verfügung. So war im Januar mal wieder Koffer und Kisten packen angesagt. Diesmal wurde ein richtiger LKW für Möbeltransporte bestellt und schon bald zogen wir in der Brüggener Straße 12 ein. Das zweistöckige Haus besaß einen großen Wintergarten und auf dem mit Mauern eingezäunten Grundstück wuchsen viele Obstbäume zwischen langen Gemüsebeeten. Die Versorgung mit frischen Nahrungsmitteln war jedenfalls gesichert. Es gab saftige Äpfel, Birnen und Kirschen, auch Johannisbeeren und herrlich saure Stachelbeeren. In den Beeten reiften neben Erdbeeren auch Kartoffeln, Möhren und Rotkohl. An einigen mannshohen Stangen rankten sich sogar grüne Bohnen empor. Es hätte nur noch eine Kuh für Milch und Käse gefehlt und ein paar Hühner für das wöchentliche Frühstücksei.

Zu meinem Leidwesen gab es auch Weißkohl, den Mama von Zeit zu Zeit auf den Tisch brachte. Wenn Papa sich diesen in Kombination mit Kümmel und fettem gekochten Rindfleisch wünschte, war bei mir die Schmerzgrenze erreicht. Normalerweise gab es ja für uns Kinder kein Aufbegehren. Wir folgten stets den zwei unumstößlichen Regeln: 1. »Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt!« und 2. »Was Mutter kocht, schmeckt immer gut!« Das war uns von Papa immer wieder so eingebläut worden.

Eines Tages aber schaffte ich es, dass in Extremfällen doch Ausnahmen zugelassen wurden. Als wieder einmal diese für meinen Geschmack ekelerregende Komposition aus matschigem Gemüse und tranig-fettem Kochfleisch auf den Tisch kam, konnte ich meinen Würgereiz nicht mehr unterdrücken. »Iss!« kam es im scharfen Befehlston und Papa setzte seine strengste Autoritätsmiene auf. Der mir verhasste Kümmel gab mir den Rest. Kaum hatte ich den ersten Bissen im Mund, rannte ich ins Klo und übergab mich.

Ab da an hatte meine Mutter ein Einsehen. Es gab auch schon mal knorpelige Schweinefüße oder Hammel mit Bohnen, auch russische Fischsuppe (»Borschtsch«) oder in Essig eingelegten Kürbis. Ganz schlimm fand ich auch das typisch ostpreußische »Schwarzsauer« aus Gänsegekröse mit Backpflaumen, Birnen, Weinessig und Gänseblut – man möge die Feinheiten im Internet nachlesen. In solchen Fällen durften wir Kinder uns an Spiegeleiern und Bratkartoffeln laben – welch ein Genuss!

Es gab noch eine dritte Regel, die ich kurz erwähnen möchte: wurde mal ein besonders hochwertiges Essen serviert, was mangels Kasse eher selten vorkam, erhielten wir Kinder die klare Anweisung: »Iss mit Verstand!« Selbstredend wussten wir, was damit gemeint war. – Was mir während des Schreibens gerade auffällt: Ich entwickelte wohl schon sehr früh einen Sinn für kulinarische Köstlichkeiten. Ob sich das eines Tages mal beruflich widerspiegelt? - Wir werden sehen…

Vor dem Haus stand eine prächtige Trauerweide. Daran wurde mit langen Seilen eine hölzerne Schaukel befestigt, auf der wir Kinder nach Herzenslust herumschwangen. Papa konstruierte uns sogar in das dichte Geäst ein rustikales Baumhaus, in dem wir unseren Cowboy- und Indianer-Phantasien nachhingen.

Apropos »Konstruieren«: ich entwickelte eine Vorliebe für das Errichten von Häusern und Brücken. In erster Linie war natürlich mein vielteiliger Holzbaukasten der ideale Lieferant für das nötige Baumaterial. Aber auch gewöhnliche Küchenutensilien wie Töpfe, Schüsseln und Gemüsereiben waren vor mir nicht sicher. So entwarf ich die kühnsten Wolkenkratzer und Viadukte. Mama stellte sich bereits vor, aus mir würde mal ein großer Architekt werden. Kaum aufgebaut, hatte ich allerdings einen Heidenspaß dabei, zu beobachten, was wohl passiert, wenn nach und nach die untersten Steine entfernt werden. Es hatte manchmal etwas von »Dominoday«.

Mitte des Jahres stellte sich heraus, dass ich wohl Linkshänder sei. Jedenfalls krakelte ich (am 21. Juli 1955) mein erstes Bild, ein Auto, und zwar mit der linken Hand, wie Mama verwundert feststellte und sogleich in meinem Tagebuch notierte. Meine Linkshändigkeit war allerdings nicht sehr ausgeprägt, wie sich im Laufe der folgenden Jahre zeigte. Schreiben lernte ich mit der rechten Hand – zumindest die normale Schrift. Irgendwann versuchte ich mich in Spiegelschrift. Das klappte mit Links deutlich flüssiger. Gleichzeitiges (gespiegeltes) Schreiben mit beiden Händen klappte auch überraschend gut.

Mit der Benutzung des mittäglichen Bestecks ist es auch heute noch so eine Sache: Den Suppenlöffel verwende ich meist rechts, den kleineren Kaffeelöffel meistens links. Es geht aber auch genauso gut umgekehrt. Die Gabel kommt stets in die linke Hand. Das Messer bleibt nur so lange in der rechten, wie ich es mit einer Gabel kombiniere. So wird dann selbstverständlich ein Stück von der Bratwurst abgeschnitten oder ein Stück vom Kotelett, oder die grünen Bohnen werden mundgerecht gekürzt. Das berufsmäßige Zwiebelschneiden, Kartoffelschälen und Tranchieren von Bratenstücken oder das (inzwischen verpönte) Hacken von Petersilie erledigte ich aber von Anfang an mit der linken Hand. Aber dazu kommen wir später…

Es sei noch zu erwähnen, dass ich mich in der von Herrn Knigge entwickelten »20 nach 4«-Stellung gerne regelwidrig verhalte: Spätestens seit der 1073sten »Wer wird Millionär«-Sendung vom 11. März 2013 weiß jeder RTL-Zuschauer (andere Leute womöglich auch), dass damit das Signal an den Kellner gemeint ist: »Ich habe fertig!«. Der Pokerspieler Sebastian Langrock aus München jedenfalls wusste auf die Frage »Wer sollte sich mit der ›Zwanzig nach vier‹-Stellung auskennen?« sofort die Antwort (»Kellner«) und gewann damit die begehrte Million.

Mir ist diese Benimmregel zwar bekannt, jedoch bevorzuge ich die – selbst entwickelte – sozusagen spiegelverkehrte Variante und lege mein Besteck also auf 19:40 Uhr. Wie ich jetzt erst bei der Recherche entdeckt habe, entspricht das beinahe der »5 nach halb 7«- Stellung, die als »Kompliment an den Küchenchef« gedeutet werden soll. Na bitte!

Als ich Jahre später (1971) meine erste Gitarre in Händen hielt, merkte ich sofort, dass die Saiten für mich sozusagen »falsch« herum aufgespannt waren. Auch dazu kommen wir noch…

08. Schweine sind Allesfresser

1955 Bösenhausen

September 1955: Wir besaßen einen tollen Elektroofen mit mehreren quer gespannten Heizspiralen. Besonders im Wintergarten war es angenehm, wenn im Herbst die Drähte zum Glühen gebracht wurden. Dabei gab das Gerät manchmal singende Töne von sich. Ich sagte dann zu meiner Mutter: »Mama, stell mal lauter. Der soll noch mehr singen.«

Immer noch im September war es mal wieder so weit, Oma und Opa in Bösenhausen zu besuchen. Der Ort bestand damals aus nur drei Bauernhöfen und einem Schulgebäude und gehörte zur Gemeinde Bruchhagen. Diese wiederum ist 1974 in den Flecken Steyerberg eingemeindet worden und liegt etwa 24 Kilometer südwestlich von Nienburg/Weser. Die Anzahl der Häuser sowie die Einwohnerzahl (25) haben sich bis heute kaum verändert. Dennoch war das einzige Klassenzimmer in der Schule mit 30 Kindern gut besucht. Der Schulbus brachte sie täglich aus den umliegenden Dörfern zu meinem Opa, der mit einem ausgewogenen Maß an Strenge und Gutmütigkeit für Zucht und Ordnung sorgte.

Er war der typische Pedell, eben nicht nur Pädagoge, sondern auch Hausmeister und Bewacher des Karzers. Letzterer kam allerdings nie zum Einsatz, soweit ich das mitbekam. Opa war viel zu gutmütig und übersah geflissentlich die kleinen Neckereien zwischen den Schülern. Heute erinnert er mich sehr an Paul Henckels, der in dem 1944 gedrehten Rühmann-Film »Die Feuerzangenbowle« den Professor Bömmel gespielt hatte. Wer kennt nicht die berühmten Worte aus dem Film: »Wat is en Dampmaschin? Da stelle mer uns ma janz dumm…«

Opa, der sogar eine gewisse Ähnlichkeit mit dem 1967 in meinem Geburtsort Kettwig gestorbenen Henckels hatte, stopfte sich nach Feierabend lieber seine verquarzte Pfeife, räkelte sich gemütlich in seinen gepolsterten Ohrensessel und räusperte sich mit einem zufrieden singenden »Hm, öhümm«, einem regelrechten Dur-Dreiklang: G-E-C. Dabei wehte nicht selten seine Knoblauchfahne durch den Raum. Er biss gerne in die rohe Knolle und es war ihm egal, ob das Oma oder anderen Anwesenden gefiel oder nicht.

Mit meinen fast vier Jahren nutzte ich die Pausen, wenn die Schüler auf den Hof strömten, und kommandierte vor allem die Mädchen herum: »Stellt Euch hier hin! Macht die Augen zu. Ihr sollt nicht hören!«, und so weiter. Alle machten brav, was ich ihnen befahl. Entwickelte ich etwa schon meine chauvinistische Ader? Jahre später (1997 beim »Chinesen« in Cochem an der Mosel) wurde ich jedenfalls mal als »Macho« beschimpft. Dazu später mehr.

In meiner vorpubertären Unbefangenheit verlangte ich auch: »Spreizt die Beine und kullert den Ball durch.« Die Mädchen waren zwar doppelt so alt wie ich, folgten aber bereitwillig meiner Anweisung. Dann bückte ich mich tief hinunter und sah unter den kurzen Röckchen den Ball auf mich zurollen. Manchmal erblickte ich auch mehr und sah weiße Spitzen blitzen. Nur bei der schmächtigen Doris nicht. Entweder hatte sie etwas vergessen oder die Arme konnte sich tatsächlich keine Unterwäsche leisten…

Nur wehe, wenn mal ein Mädchen nicht gehorchte: Am 07.11.1955 (wir waren längst wieder nach Bracht zurückgefahren) ärgerte mich Cordula, die siebenjährige Tochter des Nachbarn Stachelhaus. Sie wollte nicht meiner Anordnung folgen. Daraufhin schmiss ich kurzerhand die Küchen-Fensterscheibe des Nachbarhauses ein! Papa »freute« sich und durfte zahlen.

Zu Opas Schulhaus gehörte auch ein großer Stall mit Hühnern und Gänsen, ein paar Kaninchen und sogar mehreren Schweinen. Besonders Letztere hatten unser Interesse geweckt und so verfielen mein Bruder und ich auf die glänzende Idee, die Widerstandskraft der Schweinemägen zu untersuchen und gaben den Tieren Kohlestücke und Glassplitter fressen. Unsere Erkenntnis war sogleich: Schweine sind Allesfresser. Es schien ihnen zu schmecken. Sie grunzten vor Vergnügen.

Wir hatten unseren Spaß und grunzten mit den Schweinen um die Wette. Mama war nicht so begeistert (»The Queen was not amused« sozusagen) und klaubte eilig die übriggebliebenen scharfkantigen Glasstücke aus dem Morast.

Unser Vater hatte von dem Experiment zum Glück nichts mitbekommen. Er war zuhause in Bracht geblieben und hütete gerade andere Schweine. Vielleicht waren es auch Kinder? Mama und wir Kinder vermieden es, Papa mit diesem Spektakel zu konfrontierten. Wir wollten ihm die Mühe unserer Bestrafung ersparen…

09. Umzug gen Westen

1956 Eitorf

Seit der Flucht war ein halbes Jahr vergangen. Dem im Osten zurückgelassenen Vater war allmählich klar geworden, dass seine drei Damen keinen Drang verspürten, sich wieder in seine zweifelhafte Obhut zu begeben. So stimmte er bereitwillig der von Sonjas Mutter eingereichten Fernscheidung zu.

Sonja hatte sich schnell in den Kindergarten in Wissen eingelebt und Freundinnen zum Spielen gefunden. Die Mutter indessen musste jeden Tag in aller Herrgottsfrühe mit der Regionalbahn in die 40 Kilometer westlich liegende Kleinstadt Eitorf fahren.

In dieser 12000-Einwohner-Gemeinde hatte sich 1930 das Unternehmen Boge GmbH niedergelassen. Dieses war aus der Firma »Boge & Kasten – Solingen« hervorgegangen. Wer kennt nicht die berühmten »BKS«-Zylinderschlösser? Noch bis 1993 wurden in der Fabrik hochwertige Stoßdämpfer gebaut. Sonjas Mutter hatte hier direkt an der Bahnlinie eine Arbeit am Fließband gefunden, inmitten einer Gruppe Italiener, die als erste Gastarbeiter verdingt worden waren. Von morgens bis abends setzte sie Stoßdämpfer für den legendären »VW Typ 1« (eher bekannt als »Käfer«) zusammen. Es war eine schwere Arbeit und ging ihr ganz schön auf die Knochen, aber sie war froh, die kleine Familie überhaupt ernähren zu können.

Nun also bot sich die Gelegenheit, im Zentrum von Eitorf, nahe des Eipbaches, eine Wohnung zu beziehen. Sie war zwar sehr beengt und windschief (es gab kaum eine gerade Wand und selbst der Fußboden war so abschüssig, dass Sonjas Plastikball nicht in der Mitte des Wohnraumes liegen blieb), aber die Nähe zur Arbeitsstätte gab den Ausschlag. So war der Umzug beschlossen und schnell durchgeführt.

Die Großstadt Köln lag jetzt mit nur noch 50 Kilometern Entfernung in greifbarer Nähe und war Sonjas heimliches Traumziel – aber das wusste sie damals noch nicht. Sie spielte den ganzen Tag mit ihren Freundinnen am nahen Bach und in der Umgebung. Selten kam sie mit sauberer Kleidung nach Hause. Ihre große Schwester hatte alle Mühe, auf sie aufzupassen und die Mutter war schon froh, wenn sie nicht jedes Mal Risse nähen und Löcher stopfen musste.

Als 1958 für Sonja der Ernst des Lebens begann und sie in die Schule kam, begann eine neue Zeit. Sie spürte gleich die Bedeutung ihrer neuen Aufgaben, war wissbegierig und lernte ehrgeizig alles, was ihr Stundenplan so hergab. Deutsch in Verbindung mit Schönschreiben, auch das Rechnen mit bunten Stäbchen und vor allem das Musizieren mit den Orffschen Instrumenten gefielen ihr sehr gut. Für Religion hatte Sonja nicht viel übrig, dafür fand sie Heimat- und später Erdkunde besonders spannend. So ging das vier Jahre lang, bis der nächste Wechsel bevorstand…

10. Der Ernst des Lebens

1956 Bracht

Noch im Jahr 1956 entwickelte ich plötzlich philosophische Gedanken: »Wenn ich sterbe, bin ich dann tot?« fragte ich Mama und ergänzte das Thema mit »Wie komme ich in den Himmel?« und »Falle ich da nicht runter?«. Mama hatte alle Mühe, mir diese Problematik plausibel zu machen…

Inzwischen – es war bereits Oktober – war nicht mehr zu übersehen: In wenigen Monaten war Familienzuwachs zu erwarten. Sollte es das von Papa heiß ersehnte Mädchen werden, würde es Sabine heißen, sonst halt bloß Andreas. Im folgenden Februar war es so weit: Ich wurde zum Sandwich-Kind degradiert. Auf »Andreas« konnte verzichtet werden. Papa atmete erleichtert auf und strahlte wie ein Honigkuchenpferd, denn der ersehnte »Sonnenschein« war aufgegangen. Seine »Anstrengungen« waren endlich von Erfolg gekrönt worden. Familienplanung abgeschlossen: Check!

Für mich war das kein wirklicher Nachteil: Ich konnte umso leichter mein bereits kultiviertes Einsiedlerleben pflegen, an dem ich längst mehr Gefallen gefunden hatte, als an der permanenten Behütung durch meine Mutter.

Apropos: wo wir gerade von Betreuung und Fürsorge reden: alle Vorsichtsmaßnahmen von Mama hinderten mich nicht, Bekanntschaft mit solch lustigen Sachen wie »Morbilli«, »Varizella« und »Pertussis« zu machen. Es klingt zwar nach Pastasorten wie Spaghetti oder Makkaroni, sind jedoch die hoch ansteckenden Kinderkrankheiten Masern (Morbilli), Windpocken (Varizella) und Keuchhusten (Pertussis). Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass mir auch Diphtherie, Scharlach und Mumps nicht erspart geblieben waren.

Der Keuchhusten jedenfalls war damals (1958) so stark, dass ich plötzlich zu schielen begann. Die Folge war: ich erhielt meine erste Brille. Bei der augenärztlichen Untersuchung erwies sich eine extreme Sehschwäche auf dem linken Auge, die mir bis heute geblieben ist. Dass der medizinische Fortschritt damals noch nicht weiter entwickelt war und somit der Schaden nicht behoben werden konnte, sollte mir eines Tages noch zu Gute kommen – aber davon später…

So kam es, dass ich am Donnerstag, den 17. April 1958 mein nagelneues »Nasenfahrrad« zum ersten Schultag zur Schau stellen konnte. Ich sähe aus wie ein kleiner Professor, meinte Mama voller Stolz. Ich fand den eingeengten Gesichtskreis einfach nur hinderlich.