Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

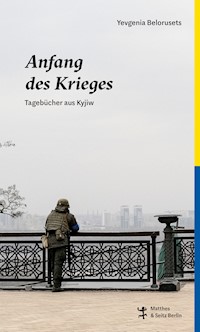

»Es war ein Frühlingstag, die Sonnenflecken spielten auf den Wänden der Häuser und auf den weißen Mauern der Sophienkathedrale.« Seit Beginn des Russisch-Ukrainischen Krieges führt Yevgenia Belorusets ein Tagebuch, in dem sie aus der umkämpften Hauptstadt berichtet. Sie erzählt von ihren Eltern, von den Luftschutzkellern, von den Bildern in den Medien und den Bildern auf der Straße. Erschreckende Bilder, aber auch vertraute Bilder: denn Alltag gibt es auch im Schrecklichsten. Die Autorin und Künstlerin Belorusets schreibt und fotografiert – dabei verweigert sie die omnipräsente Kriegssprache und setzt den liebenden aufmerksamen Blick gegen Kampfrhetorik und Menschenfreundlichkeit gegen Polarisierung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 161

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Yevgenia Belorusets

Anfang des Krieges

Tagebücher aus Kyjiw

Inhalt

16. März 2014 – 16. Juli 2022

TEIL 1: Der Anfang

Donnerstag, 24. Februar

Freitag, 25. Februar, morgens

Freitag, 25. Februar, nachts

Samstag, 26. Februar

Sonntag, 27. Februar

TEIL 2: Eine neue Sprache

Montag, 28. Februar

Dienstag, 1. März

Mittwoch, 2. März

Donnerstag, 3. März

TEIL 3: Die Stadt würde es nie erlauben

Freitag, 4. März

Samstag, 5. März

Sonntag, 6. März

TEIL 4: Eine Lebensform, die alles verschluckt

Montag, 7. März

Dienstag, 8. März

Mittwoch, 9. März

Donnerstag, 10. März

Freitag, 11. März

Samstag, 12. März

Sonntag, 13. März

TEIL 5: Im Krieg denkt man fast nur an den Krieg

Montag, 14. März

Dienstag, 15. März

Mittwoch, 16. März

Freitag, 18. März

Samstag, 19. März

Sonntag, 20. März

TEIL 6: Die Häuser, die verschwunden sind

Montag, 21. März

Dienstag, 22. März

Mittwoch, 23. März

Donnerstag, 24. März

Freitag, 25. März

Samstag, 26. März

TEIL 7: Inseln der temporären Ruhe

Montag, 28. März

Dienstag, 29. März

Mittwoch, 30. März

TEIL 8: Die, die bleiben

Freitag, 1. April

Samstag, 2. April

Sonntag, 3. April

TEIL 9: Kyjiw–Warschau–Berlin

Dienstag, 5. April

Dienstag, 19. Juli

Freitag, 29. Juli

Was soll das Feuerauf dem Weg?

16. März 2014 – 16. Juli 2022

Als der Krieg zum ersten Mal begann, im Jahr 2014, war tatsächlich nicht klar, dass er wirklich begonnen hat. Er kleidete sich in die Form einer Revolution, einer Protestaktion des neu erfundenen Volkes von Donbass. Er verkaufte sich als eine friedliche und höfliche Annexion der Krim, wie es hieß. Die Friedlichkeit sowie die Höflichkeit dieses Vorgangs sollten auf etwas anderes deuten als den Krieg. Dieses andere besitzt bis heute aber keinen eigenen Namen.

Im Frühling 2014 war ich in Berlin, hörte die unterschiedlichen Nachrichten und spürte, dass ich von fast allen Seiten angelogen wurde. Die Krim war bereits annektiert, russische Panzer waren schon im Osten der Ukraine unterwegs. Hier in Deutschland hat man damals die Panzer sowie die schwere Artillerie übersehen. Die Nachrichten zweifelten, ob es sie überhaupt gab. Und dieses Zweifeln glich einer tatsächlichen Verneinung. Als ob sich selbst einzugestehen, dass in diesem Moment ein aggressiver Krieg in Europa aus dem Nichts entsteht, so ungemütlich war, dass man für das alte und wohlvertraute Lebensgefühl die Wirklichkeit aufopferte. Der Krieg schien damals vielleicht nur deswegen von selbst verschwinden zu können, weil man ihn nicht als solchen anerkannte.

In zahlreichen Talkshows und auf den Titelseiten der Zeitungen hat man hier diskutiert, was die Menschen aus Donbass mit ihren Protesten eigentlich wollten und was die Meinung von Russland angesichts des ukrainischen politischen Geschehens war.

Dabei wurden die Menschen aus Donbass, die Bewohner der Ukraine – eines Landes, das vor diesem Krieg seinen eigenen Regionen keine große nationale Idee aufgezwungen hatte –, nicht gefragt, wie sie eigentlich leben wollten, ja ob sie überhaupt leben wollen. Schritt für Schritt wurde der ukrainische Donbass zu einem Schlachtfeld.

Dieses Schlachtfeld war aus der Ferne jedoch schwer als solches zu erkennen. Geografische Abstände funktionierten wie eine gebrochene fotografische Optik, in der alles verschwommen wirkt.

Der Krieg, der zuerst immer nur Konflikt genannt wurde, lokalisierte sich und stellte einen Gegenpol zur annektierten Krim dar. Die Krim hat man mit Höflichkeit in Besitz genommen. Dem Donbass blieb dann jedwede Höflichkeit erspart. Die Ukraine begann sich zu wehren. In den Städten und Dörfern der von Russland kontrollierten ukrainischen Gebiete verschwanden die Menschen, sie wurden gekidnappt, gefoltert, zum Schweigen gezwungen, zwanghaft in eine schnell zusammengebastelte Armee mobilisiert, die gegen die Armee des eigenen Landes, gegen die ukrainische Armee, mit schweren russischen Waffen kämpfen sollte.

Bereits im Frühling 2014 wusste man, dass trotz der sich rasant verschlimmernden Lebensbedingungen die Bewohner der von Russland besetzten Städte ihre eigenen Wohnungen und Häuser nicht verlassen wollten, und die ukrainische Gesellschaft besprach, was das zu bedeuten habe. Bedeutete es, dass die Menschen aus Donbass mit der russischen Propaganda so verwandt wurden, dass sie in der von ihr geschaffenen Welt bleiben wollten? Bedeutete es, dass die Logik einer von so vielen getroffenen Entscheidung auch eine politische Äußerung war? Eine Äußerung, die durch das Handeln, nicht durch das Reden getätigt wurde, weil die Bewohner der besetzten Regionen kaum in den Debatten vertreten waren.

Im Oktober 2014 fuhr ich in einem Auto zusammen mit meinem guten Bekannten, dem Menschenrechtler und Gründer von Bergarbeitergewerkschaften Pavel Lissianski, zum ersten Mal nach Donbass.

Er holte mich in Kcharkiv ab. Unsere Reise sollte uns nach Debaltseve bringen, in die ukrainische Stadt in der Oblast Donetsk, die teilweise eingekesselt und bekämpft wurde.

Jetzt, in einem Berliner Alltag, ist es schwer zu begreifen, warum wir ohne Zweifel entschieden hatten loszufahren.

Für mich war es wichtig, diese Stadt kennenzulernen und mit eigenen Augen zu sehen, was dort gerade passiert. Ich wusste, die Journalisten besuchten sie kaum. Pavels Kollegin lebte vor dem Krieg in Debaltseve und wir wollten etwas aus ihrer verlassenen Wohnung abholen.

Der Krieg war für mich immer noch bloß ein Wort, das nach Geschichtsbüchern und fernen, beinahe exotischen Nachrichten klang. Ich dachte, die Stadt sei in Gefahr, die Leben der Menschen seien bedroht. Die Vorstellungen von Gefahr, die ich mir machte, waren noch friedliche, keine kriegerischen.

Jetzt weiß ich, dass die Stadt fähig ist, innerhalb eines Krieges, durchdrungen von Krieg, kleine und größere Inseln des friedlichen Lebens zu bewahren. Viel später, in Kyjiw im März 2022, betrat ich eine trotz Luftalarm geöffnete Bäckerei und wurde mit einem Lachen und einer Wärme begrüßt, die den Krieg vollkommen ausschließen.

In diesen sommerlichen Wochen attackieren russische Raketen die ukrainischen Städte fast täglich. Manchmal flüstere ich vor mich hin: Mykolajiv, Winnyzja, Odessa, Krementschuk; Kcharkiv, Mariupol, Lyssytschansk. Immer wieder werden die Menschen auf den Straßen, an den Haltestellen, in den Häusern erwischt, Stadtbewohner, die sich nicht vorstellen können, dass ihr Leben auf eine neue unerträgliche Weise bewertet und entwertet sein kann.

In diesem Krieg existiert eine merkwürdige, keiner klaren Logik gehorchende Kalkulation, die den Alltag, das Leben devalviert, bis zu dem Punkt, dass sie es verneint. In den Augen derer, die befehlen, eine friedliche Stadt anzugreifen, hört das Leben in dieser Stadt längst vor der Attacke auf zu existieren.

Der Abend kam auf uns zu. Pavel fuhr sehr schnell und die Straßen waren leer. Keine anderen Autos fuhren in Richtung Debaltseve. Ich wollte ein Bild dieses leeren Weges mit meiner großen Spiegelreflexkamera machen. Pavel war etwas nervös und schaute konzentriert vor sich hin. Er bemerkte meine Kamera und bat mich mit einer stillen und nachdrücklichen Stimme: »Bitte, mach hier keine Fotos und versteck die Kamera. Ein Scharfschütze kann dein Objektiv wegen seines Schimmers bemerken und auf uns schießen.«

Die Idee, dass wir, in unserer Eile, vertieft in die Fantasien über Donbass, bereits ein Ziel in diesem Krieg sein könnten, war neu und seltsam. Ich schaute die mir anvertraute Landschaft misstrauisch an. Weit vorne brannte etwas. Wir näherten uns diesem Brand schnell. Es war eine Feuerwand, ein Stück Erde und ein Busch brannten wie von selbst. Nicht weit davon stand ein schwarzes halb verbranntes Auto, etwas aus dem Weg gerutscht.

Ich sah diese eindeutigen Beweise von Pavels Worten und hoffte, dass sie ein Merkmal einer längst geschehenen Katastrophe waren. Pavel erklärte mir geduldig, dass diese Stelle anscheinend vor wenigen Stunden, wenn nicht innerhalb der letzten Stunde attackiert worden sein musste.

Ich empfand Übelkeit und versuchte, nicht mehr in Richtung des brennenden Autos zu schauen. Wir fuhren weiter. Wir fuhren vorbei. Zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich, wie ich mich mit jedem weiteren Kilometer veränderte. Ich, Fotografierende, Lesende, Schreibende, Nachdenkende, Lachende – fast alle meine Fähigkeiten und Eigenschaften reihten sich ein und verschwanden langsam aus meiner Sicht. Nichts war mehr wichtig, meine Biografie verkürzte sich auf die fragile Behauptung meiner Existenz.

Diese früheren, mir so tief vertrauten und etwas naiven Vorstellungen über mich selbst tauten auf wie in dem Märchen über die Schneefrau: Einmal kam Frühling und die Schneefrau konnte nicht mehr anders, als in die Sonne zu gehen. Vor den Augen ihrer liebenden Familie taute sie Tropfen für Tropfen auf und verschwand schlagartig, ohne Abschied zu nehmen.

Die Menschenrechte, besonders das Grundrecht auf Leben, waren auf dieser Reise spürbar wie Kleidung, wie ein Körperteil. Und der Verlust dieses Rechts, der nur deswegen passierte, weil ich in ein bestimmtes Gebiet meines Landes gefahren war, führte zu einer fast instinktiven Suche nach Ersatz.

Der aber war nicht zu finden. Ich wusste nur, es ist wichtig, dieses Erlebnis sich aufzuzwingen. Ich dachte, zwischen denen, die keine Wahl haben und in so einem Zustand weiterleben sollen, und denen, die es nie erlebt haben, liegt eine Kluft.

Von einer meiner Bekannten aus Mariupol, die jetzt in Berlin lebt, erfuhr ich heute, am 16. Juli 2022, dass die Menschen in diese zerstörte Stadt zurückkehren. »Ich kann es mir nicht vorstellen«, meinte sie traurig, »es gibt kein Wasser da, keine Heizung, keine Elektrizität, nichts! Aber sie kehren zurück, sie versuchen, da zu bleiben. Nach allem, was passiert ist, nach allem, was nie wieder zu finden ist, sie kehren zurück. Ärzte kommen und beginnen, in den Spitälern zu arbeiten. Einige Leben in den Trümmern und fast alle in Halbtrümmern.«

Als der Krieg zum ersten Mal begann, im Frühling 2014, war er noch ein Kind, so unerfahren, dass er sich noch ohne eigenes Geburtsdatum der Welt vorstellte. Seine Entstehung verteilte sich örtlich und zeitlich auf einige Monate. In seinen ersten Lebenswochen gab es Tage, an denen ich immer wieder dachte: Vielleicht irre ich mich und es ist doch kein Krieg, bloß ein riesiger Fehler, der bald korrigiert werden und aus der Realität verschwinden wird.

TEIL 1

Der Anfang

Donnerstag, 24. Februar

Heute bin ich früh am Morgen aufgewacht und sah acht unbeantwortete Anrufe auf meinem Handy. Es waren meine Eltern und einige Freunde. Erst dachte ich, es sei etwas mit meiner Familie passiert und meine Freunde würden nun versuchen, mich zu erreichen, weil meine Eltern aus irgendeinem Grund sie alarmiert hatten. Dann ging meine Fantasie in eine andere Richtung, und ich habe mir einen Unfall vorgestellt, eine Gefahrensituation im Zentrum von Kyjiw, etwas, wovor man seine Freunde warnt. Ich fühlte eine kalte Unruhe. Ich rief meine Cousine an, weil ihre schöne Stimme auf mich immer beruhigend wirkt, mutig und rational. Sie sagte nur: »Kiew wurde beschossen. Ein Krieg ist ausgebrochen.«

Vieles hat einen Anfang. Wenn ich über den Anfang nachdenke, stelle ich mir eine Linie vor, die ganz gerade durch eine weiße Fläche gezogen wird. Das Auge beobachtet die Schlichtheit einer Spur der Bewegung, die ganz sicher irgendwo beginnt und auch irgendwo wieder enden wird. Ich habe mir aber noch nie den Anfang eines Krieges vorstellen können. Seltsam. Ich war im Donbass, als 2014 der Krieg mit Russland ausbrach. Aber ich war damals in den Krieg eingereist, in eine vernebelte, unklare Zone der Gewalt. Ich erinnere mich noch an das sehr schlechte Gewissen, das ich hatte, als Gast in einer Katastrophe zu sein und die Katastrophe nach Belieben wieder verlassen zu dürfen, weil ich woanders lebte. Der Krieg war bereits da, ein Eindringling, etwas Seltsames, Fremdes und Wahnsinniges, das keine Berechtigung hatte, an diesem Ort und zu dieser Zeit stattzufinden. Damals habe ich die Menschen im Donbass immer wieder gefragt, wie all das beginnen konnte, und immer unterschiedliche Antworten bekommen. Ich denke, der Anfang dieses Krieges im Donbass gehörte für die Menschen in Kiew nur deswegen zu den am meisten mythologisierten Momenten des Krieges, weil es unvorstellbar blieb, auf welche Weise so ein Ereignis geboren wird. Damals, im Jahr 2014, sagten die Leute in Kyjiw: »Die Menschen aus dem Donbass, die ukrainischen Putin-Versteher, haben den Krieg in unser Land eingeladen.« Diese angebliche Einladung gilt seit einiger Zeit als Erklärung dafür, warum das absolut Unmögliche, der Krieg mit Russland, plötzlich doch möglich geworden ist.

Nachdem ich das Telefonat mit meiner Cousine beendet hatte, lief ich eine Zeit lang in meiner Wohnung hin und her. In meinem Kopf herrschte absolute Leere, ich hatte keine Idee, was jetzt getan werden sollte. Dann klingelte mein Telefon wieder. Ein Anruf folgte auf den nächsten, Freunde meldeten sich mit Fluchtplänen, einige riefen an, um sich zu überzeugen, dass wir noch lebten. Ich wurde schnell müde. Ich redete viel und wiederholte ständig die Worte »der Krieg«. Zwischendurch schaute ich aus dem Fenster und hörte, ob die Explosionen sich näherten. Der Ausblick aus dem Fenster war gewöhnlich, die Stadtgeräusche aber merkwürdig gedämpft, keine Kinderstimmen, überhaupt keine Stimmen in der Luft. Später ging ich raus und entdeckte eine absolut neue Umgebung, eine Leere, die hier nie zu sehen war, auch nicht an den gefährlichsten Tagen der Maidan-Proteste.

Irgendwann später hörte ich, dass zwei Kinder unter den Beschüssen in der Oblast Cherson starben, im Süden des Landes, und dass insgesamt siebenundfünfzig Menschen heute im Krieg ums Leben gekommen sind. Die Zahlen verwandelten sich in etwas sehr Konkretes, als ob ich selbst bereits jemanden verloren hätte. Ich spürte eine Wut auf die ganze Welt. Ich dachte, man hat es zugelassen, es ist ein Verbrechen gegen alles Menschliche, gegen einen großen gemeinsamen Raum, in dem wir leben und auf eine Zukunft hoffen.

Ich übernachte heute bei meinen Eltern, unsere Wohnhäuser sind fünf Minuten Fußweg voneinander entfernt, in der Nähe habe ich einen Bunker für uns ausgesucht und weiß, wohin wir alle gehen werden, wenn die Beschüsse in der Nacht kommen.

Der Krieg hat begonnen. Es ist nach Mitternacht. Ich werde wohl kaum einschlafen können, und es hat keinen Sinn aufzuzählen, was sich für immer verändert hat.

Freitag, 25. Februar, morgens

Ich wache um sieben Uhr auf mit den Sirenen, die vor Luftangriffen warnen. Meine Mutter ist überzeugt, dass es Russland nicht wagen wird, die tausend Jahre alte Sophienkathedrale in der Stadt zu beschießen, sie glaubt, dass unser Haus, das in unmittelbarer Nähe der Kathedrale steht, in Sicherheit ist. Deshalb entscheidet sie, nicht in den Bunker zu gehen. Mein Vater schläft.

Ich denke, wenn ein von der UNESCO als Welterbe ausgezeichnetes Denkmal die russische Armee tatsächlich von Beschüssen abhalten würde, hätte dieser Krieg erst gar nicht angefangen. In meinem Kopf pulsieren die Gedanken: Kiew unter Beschuss, verlassen von der ganzen Welt, die gerade bereit ist, die Ukraine aufzuopfern, in der Hoffnung, dass es den Aggressor für einige Zeit füttern und satt machen würde. Sonst könnte das alles nicht passieren. Kyjiw wird beschossen, zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich kämpfe mit mir selbst. Ich weiß, langsam wacht die Welt auf und beginnt zu sehen, dass es doch nicht nur um Kiew und die Ukraine geht. Es geht um jedes Haus, jede Tür, es geht um jedes Leben in Europa, das ab heute bedroht ist.

Freitag, 25. Februar, nachts

Die Nacht ist plötzlich still geworden. Noch vor einer Stunde, gegen Mitternacht, konnte man Sirenen hören, dann weit entferntes Donnern, vielleicht Einschläge von Raketen oder Artillerie. Und jetzt – eine gespannte Geräuschlosigkeit. Wir sollten längst im Schutzbunker sein, aber ich war da heute bereits zweimal, meine Eltern sind müde, und ich bleibe mit ihnen in der Wohnung für diese Nacht. Die Idee war, dass man sich hier oben, wenn auch nur ein wenig, erholen kann. Jede Minute sind wir bereit, die Wohnung zu verlassen und im Keller des Hauses Schutz zu suchen. Mir fällt es schwer, meine Gedanken zu sammeln. Unterschiedliche Erlebnisse des Tages zerfallen in die Illusion von mehr oder weniger gleichen Tagen, die grau einer neben dem anderen stehen. Der Raum in der Stadt verändert sich. Der Weg aus meinem Haus in das nächste Lebensmittelgeschäft, der normalerweise nicht mehr als zehn Minuten dauert, dehnte sich aus, die Strecke wurde zu einer längeren Wanderung. Dass der Laden überhaupt geöffnet hatte, war ein Wunder. Ich kaufte Äpfel, Gemüse und Buchweizen, und als ich eine Stunde später wieder in der Nähe war, sah ich die enttäuschten Gesichter von zwei Frauen, die nun vor verschlossener Tür standen. Jemand meinte, es gebe noch ein Lebensmittelgeschäft fünfhundert Meter entfernt, einfach nur die Straße runter. Aber es war keine gute Nachricht für die beiden Frauen – fünfhundert Meter zu Fuß? Die Sirenen heulten, und auf den Straßen sah man immer weniger Menschen. Auch die Zeit veränderte sich. Auf dem Rückweg aus dem Lebensmittelladen erfuhr ich, dass heute ein Kindergarten in der Nähe der Stadt Sumy beschossen wurde, im Nordosten des Landes. Ein Kindergarten und ein Schutzbunker. Siebzehn Kinder verletzt, zwei davon schwer. Ich blieb stehen und lehnte mich an eine Hauswand. Der Tag wurde plötzlich unendlich lang. Lässt sich dieser Krieg noch eine Minute länger ertragen? Warum setzt die Welt diesem Geschehen nicht ein Ende?

Es war ein Frühlingstag, die Sonnenflecken spielten auf den Wänden der Häuser und den weißen Mauern der Sophienkathedrale. Wieder heulten die Sirenen – das Signal, Schutzbunker aufzusuchen. Ein guter Freund von mir, der Künstler Nikita Kadan, hatte seine Bankkarte verloren, und wir liefen zu zweit durch die Straßen, um einen funktionierenden Geldautomaten zu finden, damit ich etwas von meiner Karte abheben konnte. Ein Journalist hatte einen Rucksack dabei, mit allem, was er in den kommenden Tagen brauchen könnte. Wir sahen einige Passanten und Reporter, die vor einem der großen Hotels mit ihren Kameras standen und berichteten. Der zweite Tag des Krieges ist, wie es sich erweist, ein bereits gemachter Schritt in einem sich wiederholenden Ablauf. Am Abend erfuhr ich, dass eine Stadt in der Oblast Luhansk von der russischen Armee zu achtzig Prozent zerstört wurde, eine wunderschöne kleine Stadt, die auf von der Ukraine kontrolliertem Gebiet lag. Sie heißt Schchastje, »Glück«. Der Mann einer Freundin, die bereits in Sicherheit war, konnte fliehen. Er verließ die Stadt ohne Zahnbürste, Socken und Koffer. Auf der Straße nahm ihn ein Auto mit. Er erzählte meiner Freundin, dass er beim Vorbeifahren die Leichen von Menschen sah, die neben ihren Häusern, Hauseingängen und den kleinen Kellern lagen, wo viele Ukrainer für den Winter Kartoffeln aufbewahren. Das waren also »die Menschen im Donbass«, von denen Putin behauptete, er wolle sie vor einem »Genozid« retten.

Glück existiert nicht mehr. Ich war vor einigen Jahren dort und habe Straßen fotografiert, habe auch einen Hügel bewundert, der die Landschaft prägt. In der Stadt sprachen die Menschen Russisch und Ukrainisch, ich habe über sie geschrieben. Immer wieder rufe ich in Gedanken die Bilder der Stadt auf und genieße sie, besonders die seltsamen und witzigen selbst gebauten Spielplätze. Dann bin ich in dieser schwarzen Nacht doch noch eingeschlafen.

Samstag, 26. Februar

Meine erste Nacht im Schutzbunker. Die Telegram-Kanäle der Kyjiwer Regierung warnen, dass es eine schwere Nacht werden und das russische Militär die Stadt angreifen wird. Hier im Bunker ist es aber einigermaßen leer. Viele versuchen, zu Hause zu bleiben, und hoffen, dass nichts passiert. Ab Samstagabend gilt in der Stadt eine fast dreißigstündige Sperrstunde. Wahrscheinlich wird es nicht möglich sein, den Raum am Sonntag zu verlassen.