16,99 €

Mehr erfahren.

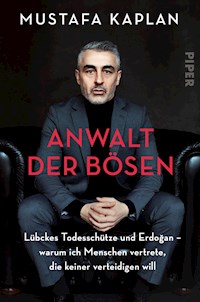

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Nachdem der Neonazi Stephan Ernst den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen hatte, beauftragte er, der Ausländer und Zuwanderer abgrundtief verachtete, ausgerechnet den türkischstämmigen Anwalt Mustafa Kaplan mit seiner Verteidigung. In diesem Buch schildert Mustafa Kaplan das Prozessgeschehen hinter den Kulissen, gewährt überraschende Einblicke in die Gespräche mit seinem Mandanten, beschreibt die Schlüsselmomente in dem spektakulären Verfahren und die kriminalistische Spurensuche, die ein politisch motiviertes Attentat erst erklärt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de

Meiner geliebten Tochter und meinem geliebten Sohn

Dieses Buch berücksichtigt den Stand des Lübcke-Prozesses bis zum Redaktionsschluss am 31. 5. 2022. Eine abschließende Entscheidung des Bundesgerichtshofs stand zum Zeitpunkt der Drucklegung noch aus.

Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen wurden manche Namen in diesem Buch verändert.

© Piper Verlag GmbH, München 2022

Covergestaltung: zero-media.net, München

Umschlagabbildung: Amanda Dahms

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Vorbemerkung

Prolog: Verteidiger mit Leib und Seele

1 Im Auto nach Almanya

2 »Türken stinken« – das Leben mit Vorurteilen

3 Vom Umgang mit rassistischen Ressentiments

4 Die Angst vor dem ersten Prozess

5 Ein Anschlag auf die Seele – die NSU-Mordserie vor Gericht

6 Böhmermann gegen Erdoğan

7 Mandat im Mordfall Lübcke

8 Tödlicher Hass

9 Geständnisse zwischen Lüge und Wahrheit

10 Zoff mit dem Co-Verteidiger

11 Ein neues Geständnis

12 Ein DNA-Gutachten und ein Kassenzettel

13 Rückschläge

14 Der Schuldspruch und ein Angebot

15 Das vorletzte Wort

16 Der Lübcke-Attentäter in Haft

Epilog: Ein Brief an meine Eltern

Dank

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Vorbemerkung

Dieses Buch ist aus der rein subjektiven Sicht des Autors geschrieben. Es ist zwar nicht bewusst einseitig verfasst, aber es erhebt ausdrücklich nicht den Anspruch einer objektiven Schilderung der Ereignisse. Vielmehr beabsichtige ich, die Perspektive des Angeklagten und des ihn verteidigenden Anwalts dem Leser verständlich zu machen. Dies beinhaltet zwangsläufig Annahmen und Thesen zu Tatabläufen, die möglicherweise nicht mit den Mitteln eines (Straf-)Prozesses bewiesen werden können, aber dennoch für die Darstellung dieser Perspektive erforderlich sind.

Prolog: Verteidiger mit Leib und Seele

4. Februar 2020, elf Uhr. Anwaltsparkplatz des Landgerichts Köln. Auf dem Weg zu meinem Auto klingelt das Handy. Die Nummer ist mir nicht bekannt. Neugierig drücke ich auf den grünen Knopf und nehme das Gespräch an.

»Kaplan.« Es dauert eine Weile, bis der Anrufer spricht.

»Rechtsanwalt Hannig aus Dresden«, stellt der Mann sich vor.

Er rufe im Namen von Stephan Ernst an, der seit Juni 2019 im Gefängnis in Kassel einsitze. Stephan Ernst – Rechtsanwalt Hannig – Kassel: Das sagt mir etwas, aber direkt klingelt’s noch nicht. Meine Stimme stockt kurz, bevor ich mich nach dem Anliegen meines Anrufers erkundige. Die Antwort erfolgt prompt.

»Es geht um den Regierungspräsidenten von Kassel, Walter Lübcke. Herr Ernst wird verdächtigt, ihn aus rechtsextremistischen Motiven erschossen zu haben.«

Bei dieser Nachricht macht es klick. Plötzlich tauchen all die Medienbeiträge über den Fall vor meinem inneren Auge auf. Anfang Juni 2019 starb Walter Lübcke auf der Terrasse seines Hauses in der Nähe von Kassel durch die Schüsse eines Neonazis. Der mutmaßliche Täter heißt Stephan Ernst.

»Ernst, sagen Sie? Ja, an den Fall kann ich mich erinnern.«

Meine Antwort klingt ein wenig hölzern. Und deshalb setze ich nach:

»Wie kann ich denn helfen?«

Hannig berichtet, dass er der Anwalt von Stephan Ernst sei.

»Der Angeklagte hat mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass er Sie als seinen zweiten Strafverteidiger haben will.«

Bis zu meinem Wagen sind es nur noch wenige Meter. Überrascht bleibe ich stehen – und erneut herrscht Stille. Der Anrufer hakt nach.

»Hallo? Sind Sie noch dran?«

Ich sammle mich und frage dann: »Sind Sie sicher, dass Sie die richtige Person angerufen haben?«

Prompt erwidert der Anwalt: »Spreche ich nicht mit dem Strafverteidiger Mustafa Kaplan aus Köln?«

Ich entgegne: »Doch, doch! Weiß denn Herr Ernst … weiß er, dass ich eine türkische Vita habe?«

Hannig entgegnet: »Ja, das weiß er.«

Erneut hake ich nach: »Weiß Herr Ernst, dass er und ich in politischer Hinsicht wahrscheinlich auf völlig unterschiedlichen Planeten unterwegs sind?«

Mein Gesprächspartner antwortet vage: »Mmhh … ich glaube schon.«

Während ich die Autotür öffne, bitte ich den Anrufer um Bedenkzeit und versichere ihm, dass ich ihn später von meinem Büro aus zurückrufen würde.

Nach der Ankunft in der Kanzlei lässt mir der Anruf keine Ruhe. Unentschlossen, ob ich überhaupt in die Justizvollzugsanstalt fahren und ein Anbahnungsgespräch mit Stephan Ernst führen soll, schießen mir gleichwohl schon die ersten Fragen durch den Kopf: Wie würde mein Gespräch mit Ernst verlaufen? Würde ich merken, dass er etwas gegen Ausländer hat? Würde er meine Beratung überhaupt annehmen? Könnte ich mit ihm zusammenarbeiten? Wäre es moralisch und ethisch vertretbar, dass ich als Anwalt der Opfer im Prozess zu den NSU-Morden nun einen Rechtsextremisten verteidige, der aus menschenverachtenden Motiven heraus einen Regierungspräsidenten getötet hat, weil dieser für eine liberale Flüchtlingspolitik votiert hatte? Geht es Ernst nur darum, die Öffentlichkeit zu täuschen, indem er einen türkischstämmigen Anwalt engagiert? Wäre eine solche Prozesstaktik legitim?

Nach längerem Nachdenken entscheide ich, mir die Sache näher anzuschauen. Meine Neugier ist geweckt. Und ich stelle bei der Bundesanwaltschaft den Antrag, mir eine Besuchserlaubnis zu erteilen. Ich habe schon viele Mörder, Vergewaltiger, Drogenhändler und Pädokriminelle verteidigt. Aber einen Neonazi, dem vorgeworfen wird, aus rechtsextremistischen Motiven einen hochrangigen Politiker getötet zu haben, das wäre auch für mich ein Novum.

Mein Name ist Mustafa Kaplan. Von Beruf bin ich Anwalt – ein Organ der Rechtspflege, wie es in der drögen Juristensprache so schön heißt. In diesem Buch beschreibe ich den wohl größtmöglichen Widerspruch, der sich in der Berufswelt ergeben kann – ein Paradoxon, das sich im realen Leben nur sehr selten ergibt: Ein türkischstämmiger Strafverteidiger vertritt vor Gericht Stephan Ernst, den Rechtsextremen, der das Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke verübt hat. Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen. »Quotentürke« haben mich manche Kritiker genannt und mir unterstellt, dass ich mich von einem Neonazi vor den Karren habe spannen lassen, um für den Lübcke-Todesschützen ein milderes Urteil zu erwirken.

Dabei bin ich ein Anwalt, der schon immer zwischen unterschiedlichen ideologischen Welten unterwegs war. Mal agierte ich als Nebenklägervertreter im Prozess um die Morde der NSU-Terrorgruppe, mal vertrat ich den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan gegen den TV-Moderator Jan Böhmermann wegen verbaler Entgleisungen.

Kein Zweifel, ich bin stur – einer, der sich nicht vorschreiben lässt, wen er vertreten darf und wen nicht. Sei es den Junkie, sei es den Roma, der als Dieb aufgefallen ist, sei es einen deutschen Räuber, sei es einen islamistischen Terrorverdächtigen mit arabischen Wurzeln. »Für einen Anwalt gibt es keine Schubladen, sondern nur Mandanten, für die du der letzte Anker bist.« Das Zitat, so heroisch es klingen mag, entspricht voll und ganz meinem Rechtsverständnis.

Der Satz beschreibt einmal mehr, dass ich als Anwalt auch unliebsame Eskalationen nicht scheue, weder mit Richtern noch mit Staatsanwälten oder Medien. Als Jurist eilt mir der Ruf voraus, mitunter auch gerne zu polarisieren. »Ich lasse mir von niemandem das Rückgrat verbiegen.« Ein Credo, dem ich stets gefolgt bin.

Was wurde ich angefeindet, als ich den türkischen Staatspräsidenten Erdoğan vertrat! Noch schlimmer wurde es, als ich, der »Türken-Anwalt«, das Mandat des Neonazis Stephan Ernst übernahm. Davon will ich hier erzählen. Zum ersten Mal gewährt dieses Buch einen intimen Blick hinter die Kulissen des spektakulärsten Staatsschutzprozesses der letzten Jahre.

Darum aber geht es nicht allein: Es war ja nicht einfach, in Almanya Fuß zu fassen – in einem Deutschland, das mir anfangs so fremd war wie der Kölner Dom, den ich damals für eine außergewöhnliche, aber schöne Moschee hielt. Zu Beginn dieses Buches werde ich schildern, wie es mir als einem türkischen Zuwandererkind gelang, mich aus armen Verhältnissen hochzuboxen und Strafverteidiger zu werden. Nie habe ich es hingenommen, wenn deutsche Jugendliche mich »stinkender Türke« nannten; ich habe gekämpft mit Fäusten und mit meinem Hirn – je nachdem, was gefragt war. Es war nicht immer einfach, aber ich habe es geschafft.

Obwohl ich kein Deutsch sprach, gelang es mir nach meiner Ankunft in Almanya schnell, im rechtsrheinischen Kölner Stadtteil Mülheim Kontakte zu knüpfen. Der Fußball verband, da war es egal, ob du deutsch oder türkisch gesprochen hast. Immer wieder bin ich rassistischen Ressentiments begegnet. Als streitbarer Geist habe ich mir nichts gefallen lassen und bin stets offensiv dagegen vorgegangen. Im Studium beschimpfte ich im überfüllten Vorlesungssaal mit 900 Studierenden meinen seinerzeit sehr renommierten Juraprofessor wegen einer fremdenfeindlichen Äußerung als »Nazischwein«.

Aus der Sicht anderer Menschen wirke ich vermutlich wie ein Mann voller Gegensätze, wie ein Protagonist zahlreicher Widersprüche. Für mich hingegen ergibt das, was ich mache, einen Sinn. Ich persönlich sehe den sprichwörtlichen roten Faden. Denn tatsächlich geht es mir einzig um »Recht und Gerechtigkeit«. So simpel das auch klingen mag.

Erzählen will ich über meine Gefühlswelt, meine Ängste, Vorbehalte, Zweifel und Gedankengänge, über meine Lebensstrategie bis hin zur Taktik im Gerichtssaal. Schließlich geht es um das schwierige Verhältnis zu einem Mann wie dem Lübcke-Killer, der durch seine rassistische Weltanschauung alles mit Füßen getreten hat, wofür ein Anwalt wie ich steht: Weltoffenheit, die Willkommenskultur für Flüchtlinge, ein soziales Gewissen für die Verlierer im Kapitalismus, das resolute Eintreten gegen den Rechtsextremismus und auch das Recht eines jeden Menschen auf eine engagierte und sachgerechte Verteidigung vor Gericht.

Mit dem schriftlichen Einverständnis meines Mandanten werde ich hier den ganzen Fall noch einmal in wichtigen Punkten aufrollen und beschreiben, wie die Gespräche mit Stephan Ernst im Gefängnis verliefen, wie ich meinen Mandanten beriet, wie es sich auswirkt, Gefühle zu teilen, auch wenn man ideologisch so weit auseinanderliegt wie die Erde und die Sonne.

Während des Verfahrens quälten mich häufig Zweifel; ich empfand auch öfter einen persönlichen Zwiespalt und fürchtete um mein Leben und das meiner Familie.

Darüber hinaus wird dieses Buch Gespräche mit dem Angeklagten enthüllen und das Verhältnis zwischen ihm und mir als Anwalt beleuchten, das nicht immer einfach war. Ich werde auch aufklären, warum Stephan Ernst nach etlichen falschen Geständnissen schließlich ein echtes ablegte. Nach langem Vor und Zurück hatte der Angeklagte letztlich reinen Tisch machen wollen. Zudem schildere ich die schwierigen Tage im Prozess und andererseits auch all die Anfeindungen aus meinem Bekanntenkreis. »Wie kannst du so einen Mann verteidigen? Wieso bist du immer wieder der Anwalt der Bösen?« Diese Vorwürfe schlagen mir immer wieder entgegen. So mancher Freund und manche Freundin brachen den Kontakt zu mir ab. Ehemalige Kommilitonen sprechen nicht mehr mit mir.

»Anwalt der Bösen« – was für eine Übersteigerung! Nun erwarte ich wirklich nicht, dass man mich für meine Fälle abfeiert. Aber muss man in Bezug auf meine Mandanten gleich so große Worte wie »Böse« verwenden? Geht es nicht eine Nummer kleiner? Was genau bedeutet überhaupt »Böse«? Wer legt denn fest, wer »böse« ist? Die berühmtesten Philosophen arbeiten sich seit Jahrhunderten erfolglos an diesem Begriff ab, ohne auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Es gibt viele unterschiedliche Meinungen und mindestens genauso viele Definitionsversuche. Und wenn selbst Philosophen es nicht schaffen, das Wort »böse« zu erklären, wie soll es dann mir gelingen? Ganz im Ernst, hätte ich genügend Zeit, mich mit solchen Begrifflichkeiten zu beschäftigen, müsste ich mir ernsthaft Sorgen machen, ob ich als Strafverteidiger überhaupt genügend ausgelastet bin.

Die Realität sieht doch so aus: Es kommt ein Anruf, jemand wurde festgenommen. Vorwurf: schwere Straftat, vielleicht ein Verbrechen. Ich muss schnell zum Polizeipräsidium fahren. Hoffentlich hat er sich nicht um Kopf und Kragen geredet. Vielleicht kann ich es schaffen, ihn rauszuholen. Ich muss reagieren. Schnell. Jede Minute in der U-Haft ist eine zu viel. In der Ausnahmesituation beschäftige ich mich doch nicht mit der Frage, ob mein Mandant »böse« ist oder ob ich der »Anwalt der Bösen« bin. So wie mich auch nicht das Paarungsverhalten der grünen Meeresschildkröte, auch Chelonia mydas genannt, im Indischen Ozean umtreibt. Was ich damit sagen will: Für mich steht eine Auseinandersetzung mit Begriffen wie »böse« überhaupt nicht auf meiner Agenda. Unabhängig davon würde es aber auch 1. den Rahmen dieses Buches sprengen, 2. bin ich nur ein Strafverteidiger, und 3. ist es mir tatsächlich völlig gleichgültig, was andere über mich und meine Fälle denken und sagen. Offensichtlich soll aber durch das Wort »böse« die dem Angeklagten vorgeworfene Tat dramatisiert, als besonders verwerflich und monströs dargestellt werden. Dabei gilt doch für alle Bundesbürger eine einfache Formel: Jeder hat ein Recht auf einen Anwalt. Das deutsche Justizsystem sieht einen Anspruch auf angemessenen Rechtsschutz bei Gericht vor. Und das ist gut so. »Ich bin kein Robin Hood, ich mache nur meinen Job.« Der Satz, den ich einer Reporterin der Süddeutschen Zeitung im Interview in den Notizblock diktiert habe, bringt meine berufliche Philosophie auf einen einfachen Nenner – ganz gleich, wie ich persönlich über meine Mandanten oder die jeweils zur Verhandlung stehende Tat denke. Jeder Klient darf mit meinem vollen Engagement rechnen.

Die Journalistin Lale Artun von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung beschrieb mich als einen Strafverteidiger, »der sich nicht mit Befindlichkeiten aufhält, der nie die Distanz verliert und außer seinem Erfolg als Anwalt keine Agenda verfolgt«. Auch wenn es ein wenig nach Selbstbeweihräucherung klingt, aber ein schöneres Lob kann es für mich nicht geben.

Ich bin Verteidiger mit Leib und Seele. Seit meiner Jugend steige ich auch gerne in den Boxring. Da gibt es Parallelen: den Gegner beobachten – Ablenkungsmanöver starten – ausweichen – stets auf der Hut sein – die Verteidigung nie außer Acht lassen, im Gerichtssaal wie im Ring. Entscheidend ist, unerwartet in die Offensive zu gehen und niemals die Distanz zu verlieren – weder im Prozess noch beim Gegner!

Ich bin Strafverteidiger nicht aus reiner Menschenliebe, sondern weil es das Gesetz so vorsieht. Das ist der Grund, warum sich das deutsche Justizwesen wohltuend von dem vieler Unrechtsstaaten in der Welt abhebt. Auch wenn manches bei der deutschen Justiz im Argen liegen mag, so muss man doch konstatieren: Wenn Menschen Gesetze machen und Recht sprechen, bleibt vieles Stückwerk. Schließlich liegt es in der Natur der Sache. Ein unfehlbarer Justizapparat ist ebenso unwahrscheinlich wie Wasser in der Wüste. Und doch liefert dieser Rechtsstaat sicherlich die beste Performance aller fehlerbehafteten Justizsysteme auf Erden ab.

Am 12. Februar 2020 besuchte ich Stephan Ernst das erste Mal in der Justizvollzugsanstalt in Kassel. Wir unterhielten uns zwei, drei Stunden. Nach dem Gespräch mit dem Beschuldigten nahm ich den Auftrag an. Mir war bewusst, dass die Übernahme des Mandats zumindest für Irritationen sorgen würde. Aber die Wucht der Reaktionen überraschte mich dann doch. Die Anfeindungen nahmen kein Ende. Von Rechtsextremisten wurde ich ebenso beschimpft wie von Linksextremisten. Nationalistische Türken warfen mir »Verrat« an den eigenen Landsleuten vor, und sogar ehemalige Anwälte von NSU-Opfern, die mich noch aus dem langwierigen Prozess in München gegen Beate Zschäpe und vier weitere Personen aus ihrem Umfeld kannten, rückten mich in Artikeln in die Nähe der AfD. Medialen Gegenwind hatte ich zuvor schon mehrmals erlebt, aber dieses Mal erhob sich ein Sturm.

Eine Woche nachdem ich das Mandat angenommen hatte, erschoss der 43-jährige Tobias R. in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund sowie seine eigene Mutter. Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar, Kaloyan Velkov und Gabriele Rathjen sind die Namen der Opfer. Sie waren teilweise im Alter meines Sohnes. Die Zweifel, die zuvor schon an mir genagt hatten, meldeten sich erneut. Das Grübeln setzte erneut ein. Soll ich? Soll ich doch nicht?

Dann fiel mir aber die Geschichte von Claus Bastian wieder ein. Der angehende Rechtsanwalt und Künstler wurde am 9. März 1933 verhaftet und in das Konzentrationslager Dachau verbracht – registriert als Gefangener Nr. 1. Im September 1933 kam Bastian nach schwerer Haftzeit wieder frei. Nach Kriegsende arbeitete er als Rechtsanwalt und vertrat hauptsächlich Verfolgte des NS-Regimes. Im Jahr 1951 verteidigte das einstige NS-Opfer dann vor dem Münchener Schwurgericht Karl Friedrich Wicklmayr, einen ehemaligen SS-Mann, der in Dachau den Kommunisten Joseph Götz erschossen hatte. Bastian erreichte, dass der Angeklagte zu lediglich sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde.

Dass ausgerechnet der ehemalige KZ-Häftling Bastian den SS-Schergen Wicklmayr in einem Strafverfahren verteidigte, empfanden viele als irritierend. Auf die Frage, weshalb gerade er den einstigen NS-Wachmann vertrete, antwortete Bastian mit einer simplen Feststellung: »Weil ich Rechtsanwalt bin. Und dass ausgerechnet ich Wicklmayr zu verteidigen habe, stellt für mich den Sieg des Rechtsstaats dar!«

Der Mann hat mir aus der Seele gesprochen. Ich bin weit davon entfernt, meine Situation mit der meines schon lange verstorbenen Kollegen zu vergleichen. Aber seine wahre Geschichte führt uns vor Augen, in was für einem fantastischen Rechtsstaat wir leben. Es erinnert uns an einen der Grundpfeiler unserer Demokratie: Jeder Angeklagte, gleichgültig ob ihm kleinste Vergehen oder die allerschlimmsten Verbrechen vorgeworfen werden, hat Anspruch auf bestmögliche Verteidigung. Diesen Anspruch verliert der Angeklagte selbst dann nicht, wenn er den Rechtsstaat verachtet und ihn sogar bekämpft. Punkt.

Am Ende verhängte das Oberlandesgericht Frankfurt am Main über den Hauptangeklagten Stephan Ernst eine lebenslange Freiheitsstrafe mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Sicherungsverwahrung tritt nur dann in Kraft, wenn der Verurteilte in der Haft nochmals straffällig werden sollte.

Seither besuche ich den einstigen »Nazikiller«, meinen Klienten, weiterhin im Gefängnis, um zu sehen, welche Fortschritte er macht. Bisher sieht es gut aus. Vor dem Hintergrund bin ich davon überzeugt, dass Stephan Ernst auf einem guten Weg ist, seine rechtsextreme Gesinnung abzulegen. Das wäre mal ein Erfolg, auch wenn seine furchtbare Tat nie in Vergessenheit geraten wird.

1 Im Auto nach Almanya

Der Rückblick auf meine Kindheit fällt mir nicht leicht, denn die Erinnerungen an so manche Erlebnisse wühlen mich auf. Am besten beginne ich meine Geschichte mit einer stetig wiederkehrenden Reise, einem Ritual in den Sommerferien. Da stehe ich dann am Grab meines Großvaters Ahmet, meines Dede, und erzähle ihm, wie es mir ergangen ist in Almanya. Wie es ist, in Köln zu leben, am Rhein, in einer zunehmend digitalisierten, sich immer schneller drehenden Welt. Ich schildere ihm meinen Alltag zwischen Büro, Gerichtssaal und Mandantenbesuchen im Gefängnis. Ich erzähle von meiner Tochter, die ich Nefesim, »mein Atem«, und meinem Sohn, den ich Gözüm, »mein Auge«, nenne. Die Sätze sprudeln nur so aus mir heraus: »Dede, ich versuche, ihnen so viel Liebe zu geben, wie ich sie seinerzeit von dir erfahren habe. Ich weiß, du würdest meine Kinder lieben. Und ich weiß auch, dass du es schaffen würdest, dass sie dich lieben.« Ich erzähle meinem Dede auch von der Trennung von der Mutter meiner Kinder und meiner neuen Beziehung.

Danach komme ich wieder auf die gemeinsam verbrachte Zeit zu sprechen. Und ich beschließe den Besuch am Grab meines Großvaters mit den Worten: »Dede, du fehlst mir.« Das mache ich immer so, wenn ich den Ort meiner frühen Kindheit etwa 30 Kilometer von Antakya im Südosten der Türkei besuche.

Wenn ich am Grab meines Großvaters stehe, werden immer Kindheitserinnerungen wach, Erinnerungen an mein Heimatdorf Akkerpiç – was so viel wie »weiße Lehmziegel« bedeutet – mit seinen staubigen Straßen, über denen im Sommer die Luft flimmerte. Dort habe ich einige meiner glücklichsten Jahre verbracht, in einer großen Lehmhütte mit gestampftem Boden. Da war zunächst die Küche, gefolgt vom Schlafzimmer meiner Großeltern. Im großen Gemeinschaftsraum nächtigten meine Onkel und Tanten, meine beiden älteren Geschwister und ich, der kleine Mustafa. Abends wurden die Matratzen ausgebreitet und am folgenden Morgen wieder aufgerollt und an der Wand geschichtet, um Platz für das tägliche Leben zu schaffen.

Als kleiner Junge entwickelte ich eine ganz besondere Beziehung zu meinem Dede. Stets stand er an meiner Seite. Mein Opa ersetzte mir den Vater, der weitab in der Ferne arbeitete. Er war ein gütiger, verständnisvoller Mann, den sie im Dorf als klugen Ratgeber achteten. Für mich war er mein engster Vertrauter. Zwischen dem Ältesten der Sippe und dem jüngsten Spross entspann sich ein inniges Band der Zuneigung.

Opa Ahmet war ein Hüne von einem Mann mit einem Schnäuzer und einem borstigen Dreitagebart. Wie alle männlichen Bewohner trug mein Dede ein Şalvar, eine klassische osmanische Pluderhose, aus meist grauem Baumwollstoff. Oft nahm Großvater mich in den Arm; wenn wir uns länger nicht gesehen hatten, roch er an meinem Kopf, küsste mich und sagte etwas auf Arabisch, was ich aber nicht verstand. Neugierig blickte er auf seinen Liebling herab, wobei er sich auf seinen Gehstock stützte, den er seit einer schweren Beinverletzung in der Jugend immer mit sich führte.

Oft erzählte mein Großvater von den alten Zeiten. Seine erste Frau, eine wunderschöne Tscherkessin, war früh gestorben. Danach zog er seine vier Töchter allein auf, darunter auch meine Mutter Hayat. Das war in jenen Zeiten völlig unüblich, normalerweise heirateten die Witwer bald wieder. Mein Großvater aber ließ sich Zeit. Vielleicht war er nach der hübschen Tscherkessin auch einfach nur wählerisch.

Erst viel später nahm er meine Oma, meine Nine Perver, zur Frau, eine streitbare Frau mit spitzer Zunge, die gerne über die Leute im Dorf tratschte. Perver war weitaus jünger als ihr Ehemann. Obwohl meine Großmutter bei Weitem keine Schönheit war und fürchterlich lästern konnte, war sie ein herzensguter Mensch.

In Akkerpiç lernten sich auch meine Eltern kennen und lieben. Mein Opa hat mir die Geschichte erzählt, wie meine Mutter, damals noch als junge Frau, eines Tages auf seinem großen schwarzen Pferd zum Teich ritt, um das Tier zu tränken, und dabei von meinem Vater – wie mein Großvater hieß er Ahmet – beobachtet wurde. Von diesem Moment an schien es um ihn geschehen zu sein. Den damaligen Bräuchen folgend, sprach mein Vater mit seinen Eltern bei meinem Dede vor. Wortreich hielten die Eltern meines Vaters um die Hand seiner Tochter Hayat an, während der Schwiegersohn in spe nur still dabeisitzen durfte. Auf diese Weise wurden in jener Zeit Ehen arrangiert. Es kam nicht infrage, dass Ahmet persönlich um Hayat warb. Da hätte es im Dorf Gerede gegeben. Die Leute hätten sich das Maul zerrissen; Hayats Vater habe offenbar seine Tochter nicht im Griff, hätte es geheißen.

Mein Großvater führte mit Hayat eine ernste Unterredung; er erkundigte sich, wie sie zu dem Freier stehe und ob sie ihn heiraten wolle. Hayat stimmte begeistert zu. Bevor Ahmet seinen Militärdienst ableistete, fand noch die Verlobung statt, und nach seiner Rückkehr feierte das halbe Dorf die Hochzeit meiner Eltern. Schon bald war Hayat schwanger. Das erstgeborene Kind Abdurrahman verstarb wenige Wochen nach der Geburt. Danach kam meine Schwester Raziye auf die Welt. Die zweite Tochter starb ebenfalls im Kindbett, und dann kam mein Bruder Hüseyin. Meine Eltern hatten da bereits beschlossen, Akkerpiç zu verlassen und nach Antakya zu ziehen, wo sie sich ein besseres Leben erhofften. Dort erblickte ich das Licht der Welt.

Mein Vater, der gerade einmal die Grundschule absolviert hatte, verdingte sich in der großen Stadt zunächst als Tagelöhner, als Amele. Jeden Morgen bot er auf dem Arbeiterstrich in Antakya seine Dienste an. Mal arbeitete Papa in einer Schreinerei, dann wieder als Lastenträger. Das Geld aber reichte hinten und vorne nicht. Meistens lebten wir von Linsensuppe und Brot. Das Essen war einfach, aber es füllte den Bauch.

1969 folgte mein Vater dem Lockruf der deutschen Wirtschaft; die stetig prosperierende Industrie brauchte neue Arbeitskräfte. Bereits acht Jahre zuvor hatte die Bundesrepublik mit der Türkei ein Abkommen über die Anwerbung von sogenannten Gastarbeitern geschlossen.

Mein Vater ging nach Deutschland, als ich ein Jahr alt war. Manchmal frage ich mich, ob ich an seiner Stelle so mutig gewesen wäre, in ein fremdes Land zu reisen, um Geld zu verdienen. Vielleicht hatte er auch keine andere Wahl; vermutlich trieb ihn die pure Verzweiflung in die Fremde – ohne Frau und Kinder, ohne Bildung, ohne Sprachkenntnisse, ohne irgendetwas. Es war ein Wagnis sondergleichen, das nur jene eingehen, die buchstäblich nichts zu verlieren haben – beseelt von der Hoffnung, irgendwann seiner Familie ein besseres Leben bieten zu können. Lange Zeit konnte ich ihm nicht verzeihen, dass er mich in meiner Kindheit verlassen hatte. Wir verhielten uns wie zwei Fremde zueinander, es fehlte eine emotionale Bindung. Erst als ich selbst Vater wurde, habe ich nach und nach meinen Frieden mit ihm geschlossen.

Als mein Vater nach Deutschland kam, arbeitete er zuerst auf dem Bau, bevor er einen Job beim Autohersteller Ford erhielt. Alle paar Monate schickte Papa Geld nach Hause. Ab und zu legte er einen Brief dazu. Da Mutter nicht lesen konnte, mussten meine älteren Geschwister Raziye und Hüseyin ihr die Nachrichten meines Vaters übermitteln.

Wir lebten weiter in dem heruntergekommenen Mietshaus im ärmlichen Randbezirk von Antakya. Auf der Straße spielten wir Fußball oder mit Glasmurmeln. Drei Jahre später reiste meine Mutter mit meiner jüngsten Schwester Naciye dann ebenfalls nach Deutschland. Mein Vater war zu Besuch gekommen und hatte uns vor seiner Abreise mit kurzen Worten mitgeteilt, dass wir drei älteren Geschwister von nun an bei den Großeltern leben würden. Weitere Erklärungen gab es nicht, das war in jenen Zeiten auch nicht üblich. Mir fiel der Abschied seinerzeit nicht so schwer wie meiner älteren Schwester. Tagelang weinte sie und ließ sich nicht beruhigen, ehe die Zeit half, den Trennungsschmerz zu lindern.

Zwei Jahre verbrachte ich dann in Akkerpiç bei meinen Großeltern. Dort lebte man nicht so üppig wie im idyllischen Dorf Bullerbü der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. Es war ein hartes, arbeitsreiches Auskommen. Mein Großvater brachte die ganze Familie mit seinem Baumwollfeld auf der Amik Ovası, der Amik-Ebene, durch. Bei der Ernte mussten alle mithelfen. Es war eine enorme Plackerei. Wichtig war auch, dass die aufwendigen Bewässerungssysteme immer funktionierten, die allerdings nur sehr salzhaltiges Wasser aus tiefen Zisternen förderten. Darüber hinaus hielten wir einige Kühe, Schafe, Gänse und Enten für den Eigenbedarf.

Als einzige Wasserquelle stand in der Dorfmitte ein Brunnen zur Verfügung. Oft standen dort die Menschen in Schlangen mit ihren Wasserkanistern an, um ihre Wochenration aufzufüllen. Strom gab es genauso wenig wie Wasser aus der Leitung. Die Notdurft wurde auf einem Plumpsklo draußen im Garten verrichtet. Die Dorfstraßen waren nicht asphaltiert; wenn es regnete, verwandelte sich der Untergrund in eine Schlammwüste.

Den kleinsten Kindern wurde bereits eingeschärft, stets den Boden in der näheren Umgebung im Blick zu haben und sich vor Schlangen und anderem unliebsamen Getier zu hüten. Nie werde ich den Moment vergessen, als plötzlich eine anderthalb Meter lange Schlange in unserem Haus entdeckt wurde. Das schwarze Reptil galt als höchst giftig. Mein Großvater, ein gläubiger Muslim, verrichtete gerade sein Gebet, als die Schlange sich ihm von rechts näherte. Ich saß links von ihm und brachte stockstarr vor Angst kein Wort heraus. Da erhob sich mein Großvater ganz ruhig, nahm seinen Gehstock und tötete die Schlange mit gezielten Schlägen auf den Kopf. Danach warf er das Tier in den Garten. Anschließend kniete der alte Mann sich seelenruhig wieder nieder und beendete sein Gebet. Dann erst wendete er sich mir zu, nahm mich an die Hand, um nochmals im Garten nach dem erschlagenen Reptil zu schauen.

»Keine Angst, Junge«, beruhigte er mich fürsorglich.

Das waren gewiss raue Sitten, aber ich wusste sie zu schätzen. Dedes Mut und seine entspannte, unaufgeregte Art, selbst gefährliche Situationen anzugehen, haben mich tief beeindruckt. Stets aufs Neue flößte er mir ein Gefühl der Geborgenheit ein, und ich spürte, dass ich ihm blind vertrauen konnte.

Trotz einiger Entbehrungen genoss ich das Dorfleben. Beinahe jeder Tag hielt ein Abenteuer für mich bereit. Es gab viel zu entdecken, viel zu lernen, und wenn ich abends nach Hause kam, konnte ich meinem Dede viel von meinen jüngsten Erlebnissen erzählen. Ich war ein sechsjähriger Knirps mit Flausen im Kopf; mit den anderen Kindern tollte ich in den Dorfstraßen herum, und oft liefen wir an heißen Sommertagen zu einem kleinen Teich, um uns freudig planschend abzukühlen.

Die einzige Schattenseite war der Lehrer in der Dorfschule – vor ihm hatten alle Kinder Angst. Wer nicht spurte, bekam Schläge mit dem Lineal auf die Finger. Häufig setzte es Ohrfeigen, wenn wir seine Fragen nicht beantworten konnten. Wenn er schlechte Laune hatte, machte er sich einen Spaß daraus, uns mit einer besonders grausamen Prügelstrafe zu quälen. Dann mussten wir die Hände falten und vor ihm hochhalten. Und schon sauste sein Lineal auf die empfindlichen Fingerspitzen herunter. Ein rasender Schmerz durchfuhr mich wie ein Stromstoß, und jedes Mal liefen mir die Tränen übers Gesicht.

Ohnehin hatte der Lehrer mich ganz besonders auf dem Kieker, denn ich war der einzige Sohn eines Almancı im Dorf – der Sohn von Eltern, die nach Almanya gegangen waren, um gutes Geld zu verdienen. Harte Mark statt inflationärer Lira. Raus aus der Not, der allgegenwärtigen Armut. In der Türkei aber hielt sich lange Jahre das Klischee: Die Gastarbeiter putzen in Deutschland die Klos und machen in der Türkei einen auf reichen Mann.

Ansonsten genoss ich aber das Dorfleben mit allen kleinen Abenteuern, die es bot – auch wenn die Verhältnisse sehr ärmlich waren. Von dem sadistischen Lehrer abgesehen, übte niemand Druck auf mich aus, am wenigsten mein Dede. Obwohl tiefgläubig, ließ er die anderen nach ihrer Fasson leben. Wir mussten nicht in die Koranschule oder in die Moschee und auch nicht fünfmal am Tag beten. Mein Opa verfolgte eine äußerst liberale Linie. Wenn die Gebetszeit nahte, dann folgte Dedes eingespieltes Ritual. Ich habe es geliebt, ihm dabei zuzusehen: Er zog sich zurück, ging in sich, sprach die Worte »Bismillah ir-rahman, ir-rahim – im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen«, wusch seine Hände, seinen Mund und seine Nase, sein Gesicht, seine Unterarme, seinen Kopf, seine Ohren und schließlich seine Füße. In dieser Reihenfolge, nicht anders. Dann ging er ins Haus und vollzog sein Gebet. Später nahm er wieder glücklich und entspannt im Kreis der Familie Platz, ohne viel Aufhebens davon zu machen. Nie hat er versucht, andere zu missionieren oder zum Gebet zu zwingen.

»Junge«, hat er mir einmal gesagt, »wenn ich bete, dann habe ich das Gefühl, direkten Kontakt zu Allah zu haben. Es fühlt sich gut an. Lass niemals zu, dass sich jemand zwischen dich und Allah stellt.«

Die Frauen im Dorf trugen alle Kopftücher, aber eher aus praktischen Gründen, um die Haare während der schweren Landarbeit sauber zu halten. Das war aber auch alles.

An meine Eltern habe ich in jener Zeit kaum einen Gedanken verschwendet. Die waren ja so weit weg, in einem Land, das für mich so weit entfernt war wie Australien. Jedes Jahr im Sommer fuhr dann mein Vater mit seinem Auto vor, und meine Mutter strahlte, als sie mich in den Arm nahm. Ich wusste dann nicht so recht, wie mir geschah. Außer einem Brief alle paar Monate hatte ich keinen Kontakt zu meinen Eltern. Sie waren mir schlichtweg fremd geworden – besonders mein Vater, der vollmundig von Deutschland und Köln schwärmte, von all jenen unbegrenzten Möglichkeiten, dem Luxus in den Häusern. Fließendes Wasser strömte da aus den Hähnen; Elektrizität, Gas und Benzin waren eine Selbstverständlichkeit. In Deutschland musste niemand am Brunnen um Wasser anstehen. Wer die Toilette aufsuchte, benutzte Klopapier und nicht Wasser aus dem Eimer. Straßenbahnen und Busse brachten die Menschen ins Stadtzentrum mit seinen sauberen Straßen und Hochhäusern. Fast jeder Deutsche besaß ein Auto. Den Erzählungen meines Vaters zufolge lebten in seinem Viertel in Mülheim eine Menge türkischer Gastarbeiter. Es war eine regelrechte Community. Dort hatte sich ein Stück türkische Lebensart in fremden Landen etabliert.

Wenn meine Eltern mir, dem kleinen Mustafa, von Deutschland vorschwärmten, dann träumte ich immer von einem großen roten Bus. Ja, ich dachte, dieses Land da irgendwo im Westen sei ein großer roter Bus. Warum, weiß ich auch nicht; vielleicht lag es daran, dass die Eltern mich und meine älteren Geschwister mit Geschenken überhäuften. Mit Bluejeans, die es im Dorf natürlich nicht gab. So eine Hose zu tragen war toll. Damit machte ich bei den Gleichaltrigen im Dorf mächtig Eindruck.

Einmal fuhren meine Eltern, meine Großeltern und ich mit dem neuen Auto meines Vaters von Akkerpiç nach Antakya. Vater fuhr wieder einmal viel zu schnell. Mit knapp 100 Stundenkilometern raste er über eine enge, kurvenreiche und schlecht asphaltierte Landstraße. Nine Perver bekam Angst und sagte: »Ahmet, du fährst so schnell … Ich kann nicht mal die Bäume am Straßenrand mitzählen!«

Mein Dede und meine Eltern kriegten sich vor Lachen kaum ein. Denn meine Nine hatte nicht einen Tag die Schulbank gedrückt. Sie konnte weder lesen noch schreiben und auch nicht rechnen und zählen. Sie hätte die Bäume auch dann nicht zählen können, wenn Vater im Schneckentempo gefahren wäre. Oma aber ging es nur darum, deutlich zu machen, dass Vater einfach zu schnell fuhr.

Ich brauchte immer einige Tage, um meinen Eltern näherzukommen, und wenn sie dann wieder nach Deutschland zurückfuhren, begann für mich wieder das richtige Leben mit Opa im Mittelpunkt.

In jener Zeit war die politische Lage in der Türkei äußerst fragil. Ständig wechselten die Mehrheiten und die Ministerpräsidenten. Linke wie rechtsextremistische Gruppierungen verübten Anschläge. Das Militär zog im Hintergrund die Strippen, ohne zu putschen. Necmettin Erbakan gründete die erste islamistische Partei, die Nationale Heilspartei (MSP), die Mitte der 1970er-Jahre großen Einfluss auf die türkische Politik ausübte. 1974 besetzten türkische Truppen den Norden Zyperns; der östliche Mittelmeerraum stand am Rand eines Krieges.

Der einfache Bürger hielt sich damals besser mit politischen Aktionen oder Äußerungen zurück. Es war die Zeit, als mein Großvater seine Söhne Abdullah und Mustafa dazu anhielt, die Finger von der Politik zu lassen.

»Das gibt nur Ärger«, mahnte er immer wieder.

Naturgemäß hatte ich in meinem Alter mit Politik nichts am Hut. Abends kamen die älteren Männer im Dorf zu meinem Dede, um seine Meinung zur aktuellen politischen Lage einzuholen. Im Haus meines Opas gab es damals keine Tische und Stühle. Und so saßen die Männer in trauter Runde im Schneidersitz auf bunten Bodenkissen, sogenannten Minder, die meine Oma Perver und ihre Töchter, meine Tanten Hatice und Meryem, selbst genäht hatten, und tranken Tee. Ich kuschelte mich an meinen Dede, legte meinen Kopf auf seinen Schoß, beobachtete das wunderschöne Sternenmeer am Himmel und lauschte interessiert dem Gespräch der Männer, verstand aber nichts. Müde vom langen Tag, fielen mir irgendwann die Augen zu, und ich schlief auf dem Schoß von Dede ein. Zu jener Zeit hatte ich nachts einen immer wiederkehrenden Traum von einem kleinen süßen Affen, der in einer Art Miniraumschiff mit offenem Verdeck, unfachmännisch zusammengezimmert aus alten Holzlatten, im Weltraum flog und mit seinen Fingerspitzen die Sterne berührte. Bei jeder Berührung entstanden bezaubernde Klänge. Ich hatte das Gefühl, dass ich mitfliegen würde. So echt fühlte sich der Traum an. Am nächsten Morgen, als ich ganz profan auf der Bodenmatratze wieder aufwachte, wusste ich genau, dass es nur ein Traum gewesen war. Aber ich fühlte mich dennoch sehr glücklich, weil es ein so schöner Traum war. Heute noch sage ich meinen Kindern augenzwinkernd, wenn sie schlafen gehen, dass ich ihnen mit kleinen Affen eine schöne Reise zu den Sternen wünsche.

An einem Sommertag im Jahr 1976 änderte sich alles in meinem Leben. Erneut weilten meine Eltern zu Besuch. Großvater nahm mich damals behutsam beiseite. Er wirkte sehr ernst und schaute mich lange an.

»Deine Eltern fahren nächste Woche zurück nach Deutschland, und ich wünsche mir, dass du mit ihnen gehst.«

Tränen standen ihm in den Augen, als er mich an sich drückte. Ungläubig schüttelte ich den Kopf und wurde unfassbar wütend.

»Nein, kommt nicht infrage, ich bleibe bei dir!«, schrie ich voller Verzweiflung.

Meine Gedanken rasten: Warum sollte ich meine Großeltern und das Dorf verlassen? Was sollte ich denn dort in dem fremden Land, bei diesen Leuten – meinen Eltern –, die mich alleingelassen hatten?

Sanft hob Dede meinen Kopf.

»Nein, das geht nicht, es sind doch deine Eltern. Und keine Sorge, wir sehen uns jedes Jahr wieder.«

So ging es tagelang. Vehement weigerte ich mich mitzufahren. Immer wieder redete mein Großvater auf mich ein, es doch zu tun. Mit meinen Eltern sprach ich über das Thema nicht. Bockig, wie ich mit acht Jahren war, durfte nur mein Opa mit mir über das heikle Thema reden.

»Wenn die mich mitnehmen wollen, dann haue ich ab!«

Die Drohung eines kleinen Jungen – mehr nicht. Ich meinte es jedoch bitterernst.

Warum? Wieso? Weshalb sollte ich das Dorf und meinen Dede verlassen? Ich konnte es nicht fassen, die Gründe nicht verstehen. Insgeheim schmiedete ich bereits Pläne, um mich aus dem Staub zu machen und in dem fünf Kilometer entfernten Ort Kumlu unterzutauchen. Vielleicht müsste ich dort auf der Straße schlafen und von Almosen leben. Vielleicht würde ich verhungern und sterben. Aber das war mir gleich. Sollten meine Eltern doch sehen, was sie davon hatten, mich nach Almanya mitnehmen zu wollen. Blind vor Wut, gab ich meiner Familie die Schuld an dem ganzen Schlamassel.

Letztlich lief ich zwar nicht weg, aber schon damals tat ich mich schwer damit, gegen meinen Willen handeln zu müssen. Zeit meines Lebens war ich nie ein willfähriger Kommandoempfänger. Die Androhung von Zwang löst bei mir bis heute vehementen Widerstand aus.

Und so verhielt es sich zunächst auch in dieser Situation, doch mein engster Vertrauter, mein bester Freund und Ersatzvater, redete immer wieder mit Engelszungen auf mich ein.

»Schau mal, wir sehen uns ganz oft wieder. Es gab so schöne Momente, und jetzt solltest du deinen Eltern folgen. Früher oder später werdet ihr zueinanderfinden. Das wird dir guttun, glaube es mir.«

Dabei versagte ihm fast die Stimme.

An diesem Punkt muss ich im Rückblick nun erst mal tief durchatmen. Bis heute wühlen mich diese Ereignisse extrem auf. Da war er, der Mann, der mir immer half, mich anleitete, mich behütete, in dessen Nähe ich mich stets geborgen fühlte. Er war meine Leitfigur. Und nun sollte ich meinen Dede verlassen und mit Menschen, die mir fremd waren, in eine völlig unbekannte Welt reisen.

Irgendwann gab ich meinen Widerstand auf. Mit meiner Mutter sprach ich dann über die Zukunft in Köln. Natürlich schilderte sie mir die neue Heimat in leuchtenden Farben. Neue Freunde, tolle Schule, ein Fahrrad – das klang verlockend.

Lebewohl wäre ein viel zu kleines Wort, um jenen Moment zu beschreiben, als wir Ende Juli im Ford Kombi meines Vaters abreisten. Beim Abschied von meiner Nine Perver und den Verwandten ging es noch einigermaßen, aber bei meinem Dede brachen alle Dämme. Ich wollte den großen Mann gar nicht loslassen. Es gab viele Küsse und Umarmungen.

»Allahaısmarladık, ich vertraue dich Allah an«, raunte mir mein Großvater ins Ohr.

Er roch an meinem Kopf, fuhr mir mit seiner Hand durch die Haare, küsste mich auf die Wangen und sagte dabei wieder etwas auf Arabisch. Ich kann kein Arabisch, den Sinn seiner Abschiedsworte kenne ich daher bis heute nicht. Aber es war auch egal. Ein Tränenschleier legte sich über meine Augen, kaum fand ich den Weg zum Auto. Als mein Vater den Motor startete, versuchte ich noch mal zurückzuschauen, doch das ganze Gepäck und die türkischen Lebensmittel, die es in Deutschland nicht gab und die sich nun im Heck hinter mir auftürmten, verdeckten mir den Blick. Ich konnte meinen Dede nicht mehr sehen.

Die Fahrt nach Köln geriet zu einer Mordstortur. Nachts versuchten wir, zu viert im Wagen zu übernachten. Nach dreieinhalb Tagen erreichten wir schließlich unsere Wohnung. Die Rixdorfer Straße im rechtsrheinischen Mülheim zählte nicht gerade zu den Kölner Vorzeigeadressen. Es war eher ein sozialer Brennpunkt. Eintönige Mietshäuser reihten sich aneinander, und keine Spur von einem roten Bus. Ehrlich gesagt, war ich total enttäuscht, als wir dort ankamen. Viel Beton, kein Grün, triste Wohngebäude. Und unfreundliche Menschen, die anders als in meinem Dorf grußlos an einem vorbeigingen. Schwere Probleme bereitete mir anfangs die Schule. Ich verstand kein Deutsch, sodass ich mich im Klassenzimmer und auch in meinem Viertel kaum zurechtfand. Da musste ich mich halt durchboxen.

Das Kölner Wahrzeichen, den Dom, habe ich erst nach einigen Jahren gesehen. Als die großen schwarzen Türme vor mir aufragten, schoss mir zuerst ein ketzerischer Gedanke durch den Kopf: Ey, superschöne, große Moschee!

Die ersten Jahre freute ich mich total auf die Sommerferien, dann ging es zurück nach Antakya und ins Dorf zu meinem Dede. Während der wenigen Tage dort fühlte ich mich wie zu Hause, so als wäre ich nie weg gewesen. Die Gespräche mit meinem Großvater und all die Verwandten wiederzusehen, das war etwas anderes als die Rheinmetropole Köln mit ihren meist kalten, abweisenden Facetten.

Als ich 15 Jahre alt war, erreichte mich die Nachricht vom Tod meines Großvaters. Seitdem besuche ich jeden Sommer sein Grab in meinem Dorf Akkerpiç. Gebete sind nicht meine Stärke; mich richten eher die gemeinsamen Erlebnisse auf, die ich mir dann wieder in Erinnerung rufe. So etwa, als ich mit Opas altem Gewehr das Schießen üben durfte. Oder als er mir beibrachte, aus alten Fahrradschläuchen und Ästen eine Steinschleuder zu basteln, um damit Spatzen zu jagen, sie mit einem Messer auszunehmen und danach über dem Feuer zu grillen – für mich damals eine ganz besondere Leckerei. Mein Opa hat mir auch beigebracht, wie man einen Granatapfel aufschneidet, ohne viel Sauerei zu veranstalten. Oder wie man im Winter mit einem im offenen Feuer erhitzten Messer die Löcher in den Gummistiefeln flickt. Okay, ich gebe zu, dass ich heutzutage kaum noch Gelegenheit finde, diese Methode anzuwenden. Aber all diese Fertigkeiten erinnern mich daran, wie eng wir beide verbunden waren, mein Großvater und ich.

Zehn Minuten – länger schaffe ich es nicht, an seinem Grab zu verweilen. Mir fällt dann eine Passage eines Gedichts des türkischen Lyrikers Orhan Veli ein:

»Ölüm Allah’ın emri, ayrılık olmasaydı – Der Tod ist unausweichlich, wenn nur die Trennung nicht wäre.«

Dann muss ich gehen. Am Ende folgen meist einfache Worte, kein hochtrabendes Gewäsch.

»Dede, ich liebe dich und vermisse dich unendlich.«

2 »Türken stinken« – das Leben mit Vorurteilen

Nichts war einfach, kein Stück! Vor allem nicht für einen achtjährigen türkischen Jungen, der kein Deutsch verstand und sich in Köln wie ein Fremder fühlte. Geplagt von Heimweh, enttäuscht von der neuen Umgebung, versuchte ich, mich irgendwie zurechtzufinden. Die Erdgeschosswohnung in der Rixdorfer Straße war recht klein – Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, aber ohne Wanne und Dusche. Alles sehr beengt. Gebadet wurde in einem großen Zuber in der Küche. Dort schüttete meine Mutter literweise kaltes und warmes Wasser hinein.

Das ganze Ambiente gefiel mir überhaupt nicht. Trotzig motzte ich herum.

»Ich will wieder zurück ins Dorf zu Opa.«

Mein Vater kümmerte sich wenig um mein Befinden. Er verstand überhaupt nicht, was in mir vorging. Dies war der Beginn einer äußerst schwierigen Beziehung zwischen mir und ihm. Häufig krachte es im Hause Kaplan. Je älter ich wurde, desto mehr nahmen die Differenzen zu. Mein Vater trat sehr autoritär auf und verhielt sich mir gegenüber äußerst distanziert. Ganz anders als mein Opa zeigte er sich wenig einfühlsam und eher lieblos; die Wünsche und Ängste seiner Kinder registrierte er kaum. Keine Diskussionen, keine Debatte. Der Hausherr bestimmte das Geschehen nach seinem Gutdünken. Da gab es keinen Widerspruch. Andernfalls wurde es schnell laut. Dann brüllte Vater mich an.

»Du bleibst hier!« Punkt.

Standardspruch: »Gib Ruhe, sonst knallt es!«

Mitunter setzte es Ohrfeigen. Die Schläge aber bestärkten mich nur in meinem Aufbegehren. Ich war der Einzige in der Familie, der aufmuckte, der sagte, was er dachte. Ich war der Rebell. Von Familienfrieden konnte kaum die Rede sein.

Klar, mein Vater hatte es nicht einfach. Im Dreischichtensystem am Fließband stehen, das war ein harter Job. Wenn er erschöpft nach Hause kam, musste Ruhe herrschen. Vater wollte entspannen, die Kinder durften keinen Lärm veranstalten. Ich kann mich noch gut an die angespannte Stimmung erinnern, wenn unser Ernährer heimkam. Grabesstille setzte ein – es sei denn, der kleine Mustafa motzte herum oder hatte wieder mal etwas angestellt.

In jenen Zeiten gehörte es zum Familienleben dazu, dass meine Mutter häufig damit drohte, meinem Vater zu berichten, wenn ich keine Ruhe geben würde. Eine Art Tribunal baute sich dann vor mir auf: Eingeschüchtert stand ich in der Küche vor meinem Erzeuger, während er, auf einem Stuhl sitzend, mich ernst musterte. Und schon schoss Vater die erste Frage ab wie ein Pfeil.

»Wie konnte das passieren?«

Stotternd versuchte ich zu erklären. Doch es half alles nichts. Ständig stellte er Fragen, unterbrach mich, hakte unerbittlich nach. Häufig waren es Fragen, die ich nicht beantworten konnte. An seinem Blick erkannte ich, dass ihm meine Darstellung nicht reichte. Neben Schlägen erfolgte eine viel schlimmere Strafe: Tagelang sprach er nicht mehr mit mir. Und meine Mutter fühlte sich hin- und hergerissen. Einerseits glaubte sie, als Ehefrau hinter ihrem Mann stehen zu müssen, andererseits war sie unsere Mutter und liebte ihre Kinder.

Eine schwierige Zeit war das damals, vor allem in der Grundschule. Ohne Deutsch zu verstehen, einige Monate lang, bis ich so halbwegs dem Unterricht folgen konnte.

Den ersten Schultag werde ich nie vergessen. Da stand ich nun, der einzige türkische Erstklässler. Ich war still, sehr still. Die anderen hatten eine Schultüte, ich nicht. Misstrauische Blicke verfolgten mich. Es war unangenehm, und ich fühlte mich ständig beobachtet.

Mülheim war bereits damals schon ein Problemstadtteil. Wer nicht früh lernte, sich durchzuboxen, wurde schnell zu einem Opfer und kam unter die Räder. Prügeleien auf dem Schulhof gehörten zum Alltag, und mitten drin der Mustafa, der keinem Streit aus dem Wege ging.

Ende der Leseprobe