Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Trópico de Escorpio

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

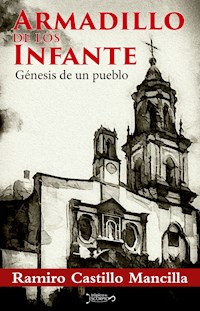

Una novela histórica que pretende preservar la cultura y las tradiciones de Armadillo de los Infante, un pueblo con más de cuatrocientos años de antigüedad que se mantiene de pie; cuna de la primera imprenta del estado de San Luis Potosí; la génesis del sitio desde la vida de los huachichiles, la conquista, el tiempo de la colonia, las guerras nacionales y un hoy de silencio, espiritualidad y fe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 197

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición, © 2018, Ramiro Castillo Mancilla CDMX

[email protected] www.tropicodescorpio.com.mx

Fotos: Ramiro Castillo Mancilla y Refugio Chavarría Portada y formación: Montserrat Zenteno Cuidado de la edición: Gilda Salinas

Este libro no puede ser reproducido total o parcialmente, por ningún medio impreso, mecánico o electrónico sin el consentimiento de su autor.

ISBN: 978-607-8773-12-1

Prólogo

Ramiro Castillo Mancilla, en la presente génesis, nos ofrece una crónica mágica de su terruño no sólo extraordinariamente documentada, sino con el toque que solo el corazón puede impartir al agradecimiento de una pertenencia física.

Nos pasea a lo largo de cuatrocientos años a través de un personaje que sigue vivo: la parroquia.

Es un vistazo caleidoscópico desde la vida de los nativos huachichiles: sus costumbres, creencias, fauna, flora local, clima y montañas, dialectos, lenguajes… hasta su entrada a la civilización europea y evangelización dentro de la religión impartida por los frailes de diferentes órdenes y su aparente entusiasmo por participar en la cultura europea. Aquí se abre a la polémica cotidiana: los beneficios de la conquista versus la cancelación de la vida de los indígenas… Sin embargo, hay que remitirse a los hechos, a lo que sucedió y de ahí valorar lo positivo de cualquier situación histórica irreversible, como ha sido la conquista y con ella el cambio de vida desde todos los aspectos de los aborígenes y aun de los conquistadores (físico, espiritual y cultural) y sus beneficios.

A través de este viaje histórico, la lectura nos aborda con colores, olores, guisos, y demás costumbres acompañados siempre por la paz que ofrece ese viento suave y misterioso que envuelve cada párrafo.

En los callados atardeceres, caminando por sus callejones empedrados, el silencio permite escuchar el sonido del vuelo de una mosca. Como si anunciara esa destrucción lenta de todas las fibras mortales, mientras se observan los cerros verdes que se asoman como centinelas cuidando su pueblito. Qué bonito es sentir que se apodera de uno esa paz profunda que invade el ambiente, como la sombra que se extiende por la cañada del lugar a la caída del día.

Es un legado para mexicanos y extranjeros, sobre un lugar que pocos conocemos y vale la pena admirar. No se diga sus paisanos, que en muchos casos desconocen sus raíces históricas, esencial para la pertenencia y el orgullo de ser parte de…

Armadillo es otra cosa. Este pueblo está desconectado del mundo exterior y tal parece que quedó atrapado en el pasado. Al llegar a este sitio al visitante lo invade una calma parecida a la que experimenta un fraile al volver a su claustro. Se apodera de él una soberana tranquilidad que lo hace estremecer, sobre todo en las noches de luna, cuando cantan las cigarras entre los jardines de las casas.

Nos llama la atención el grado de escolaridad, longevidad, cultura, respeto y demás valores que ofrece este pueblo encerrado en un ayer y a la vez integrado a la tecnología, sin la pérdida de identidad en la esencia de un armado cuasi perfecto.

Un pueblo casi fantasma, sostenido por un pasado que se mantiene con verdaderos valores en un presente tan volátil.

El personaje central es la parroquia y su transformación a lo largo de esos cuatrocientos años, como ya se ha mencionado, recinto de espiritualidad de cualquier fe, o de la mezcla de la fe indígena con la católica. No soy yo quién para definir el acto, ya que tendría que ir a constatarlo.

Por un lado más, Ramiro nos ofrece una deliciosa lectura en cuanto a su manejo de la palabra escrita, que va fluyendo como un manantial de frescura y repintando nuestra imaginación con sus amables descripciones. No falta la chispa de su agradable sentido del humor y sutil carácter crítico ante la realidad, estampado con su autenticidad en cada palabra que refleja su ética personal.

Escritora Edna Lieberman Ciudad de México

Presentación

Me nació hacer una historia de Armadillo de los Infante porque de ahí provienen mis raíces y ha sido un pueblo de hombres osados y comprometidos. Unos fueron anónimos y otros no tanto. Pero era necesario desempolvarlos y sacarlos a luz, para que las futuras generaciones sepan de ellos y se sientan orgullosas de su tierra.

He escrito el presente libro en forma de novela histórica, adornándolo con sus paisajes naturales y con un poco de poesía, de imaginación, de buen humor y de espontaneidad, para mostrar la génesis de ese pueblo vetusto y de tradiciones castizas, que llegó a ser y sigue siendo un pueblo sui géneris.

Este no es un libro hecho al vapor, cualquiera que lo lea se dará cuenta de que lleva el sello del rigor metodológico propio de una investigación histórica seria. Por ello y porque es el fruto del trabajo de mucho tiempo se tomó la decisión de redactarlo después de pacientes investigaciones, y siempre se conversó con la gente conocedora del lugar, como los señores León Tristán Saldaña y Eduardo Mascorro, sin sus valiosas opiniones difícilmente se hubiera logrado.

Mi meta siempre fue hacer este libro digerible, ameno y sencillo. No es una novela elitista ni lleva tintes de parafernalia, mucho menos de solemnidad. Esta obra está destinada a todo el mundo, a mi pueblo, a mi gente y a mi raza, con todo respeto.

No aparecen todos los sacerdotes que han dirigido la parroquia, aunque se tengan sus datos, porque desgraciadamente aumentaría mucho el volumen del libro. Por lo que se optó por solo mencionar a los que según nuestro juicio consideramos los más importantes, sin menoscabo de los que quedaron fuera. Sé que ellos comprenderán esta omisión.

Otra cosa que se notará también es que no hablo de políticos ni de política, de ellos no solicité información, con todo respeto para ellos prefiero mantenerme al margen; poner todo lo que ha hecho cada presidente municipal me llevaría, mínimo, un libro por cada uno de ellos. Nada más hay que ver la cantidad de hojas y de tinta que gastan en cada informe de todo lo que hacen, que la verdad me han dejado perplejo. Y me declaro no apto para tal tarea.

Porque como digo, no quiero que este libro sea voluminoso, lleno de nombres y aburrido, y, a final de cuentas, yo ni soy político ni mucho menos pertenezco al gobierno, gracias a Dios.

Para mí, lo más importante de todo es que mis paisanos se identifiquen con el alma que palpita en este libro, es la esencia de los habitantes de un pueblo de abolengo. Porque fue escrito para ellos y de antemano sé que no les disgustará, porque está hecho solo por el placer de hacerlo, sin ningún otro interés, y menos el afán de lucro que hoy en día parece el motor de todo. Yo, por fortuna, no tengo compromisos con nadie y la cuestión económica nunca ha sido mi faro. Porque solo escribo por amor al arte y en ello está mi libertad, que para mí es lo verdaderamente valioso.

I Un franciscano en tierras huachichiles

Aquella bonita mañana, cinco hombres caminaban hacia la cima de un cerro; uno era religioso y cuatro eran indígenas. Cuando por fin llegaron a la anhelada cumbre, extenuados y sedientos, desde lo alto del lugar observaron con gusto el vasto paisaje que parecía mirarlos con ojos amigos. La sombra de los elevados cerros de enfrente era disipada por el sol matinal, que poco a poco asomaba iluminando el pequeño valle escondido y haciendo que el rocío de la mañana desapareciera para dejar solo una humedad discreta sobre las coníferas y los encinos. Los visitantes tenían una vista luminosa y serena; allá, en la profundidad del mágico paraje, se veía un río apacible que se deslizaba suavemente por el collado en un recorrido silencioso, como serpiente de plata.

El religioso que formaba parte de los cinco era fray Samuel de Mendieta, recientemente se había ordenado sacerdote; paisano de fray Diego de la Magdalena, también español, al cual aventajaba en benevolencia y recogimiento.

Físicamente era alto y delgado, de unos treinta años, de piel blanca, enrojecida por el sol; llevaba la cabeza tapada con la capucha de tela de algodón que formaba parte de su indumentaria. Además, le servía para ocultar la calvicie prematura, pero lo que no podía encubrir era esa mirada serena y brillante de unos ojos claros que todo lo observaban con recato y devoción. Su hábito franciscano, de tela ligera color café, era bastante largo, tanto que casi tapaba su humilde calzado, sin faltar el clásico cordón franciscano de tres nudos; y usaba unos como huaraches cruzados de cuero curtido.

Se hacía acompañar por cuatro indígenas, dos eran de la casta de la tribu huachichil y los otros eran indios tlaxcaltecas procedentes de Mexquitic. Además de servirle de guías, como conocedores de los montes, eran cargadores, y uno de ellos ayudante e intérprete personal. El religioso lo había bautizado con el nombre de Marcelo.

El pequeño grupo continuó el descenso por el empinado lugar, el corazón del fraile se llenaba de gozo al ver más de cerca el enigmático asentamiento huachichil. Frente a él se veían otros cerros cubiertos de retama que lo hicieron recordar los adornos de los nacimientos del Niño Dios, en Navarra, España, porque de allá era originario.

Por fin, después de bajar la alta cuesta con su hábito bastante estropeado por la breña del camino, el grupo se topó con una piedra grande que los invitaba al descanso y no desaprovecharon la ocasión para tomar un pequeño respiro.

Desde ahí ya podían observar con más referencia unos jacales dispersos en el fondo del valle, a ambos lados del río, sin orden y sin acomodo alguno; era evidente que se habían ido construyendo para responder a las necesidades de los lugareños; además carecían de cercas o divisiones entre sí, tal pareciera que todo era comunal.

Al poco tiempo, el pequeño grupo de la expedición ya caminaba por las orillas del río, donde observaron varias plantas pequeñas de árboles frutales: plantitas de manzana, de membrillo, de granada y de aguacate, entre otras. Como si recién las hubieran trasplantado procedentes de algún vivero, estaban protegidas por pequeños cercos de palos para evitar el aplastamiento. A su lado se elevaban unos árboles en verdad altos: mezquites, álamos, pirules, sabinos y encinos; y allá, no lejos de ahí, en una cuesta, vieron un monte lleno de esbeltos pinos que le daban al lugar un aspecto de ensueño tal, que hacían que el corazón suspirara embelesado.

Continuaron caminando rumbo a las chozas y después de atravesar el río, no sin grandes trabajos, la reducida comitiva se abrió paso en la pequeña comunidad. Pero como todo en la vida, cuando las cosas se ven a la distancia se idealizan —igual que cuando uno está lejos y piensa en su hogar embelleciéndolo, y al regresar después de un largo viaje, el desencanto es notorio porque la idea choca con la realidad—. Y ese engaño de la apariencia fue patente en fray Samuel e hizo que su corazón se oprimiera al ver, ya en vivo, la forma tan miserable en que vivían los pobladores del lugar.

De pronto, una parvada de cuervos negros pasó volando sobre los altos mezquites con su clásico graznido; cuar, cuar, cuar, como si anunciaran un mal augurio. El hombre del hábito solo levantó la vista para observarlos bajo un cielo azul y despejado.

Al poco caminar dentro de la comunidad huachichil, observó que todos los niños andaban en cueros, y, de los miserables aborígenes que se encontraban a esa hora de la mañana en la comunidad, solo algunos usaban una especie de burdo taparrabos, al parecer de piel de tejón. Pero la mayoría de los indios andaba con sus vergüenzas al descubierto, así, al aire, como si nada, ofendiendo el pudor del joven religioso.

Las mujeres, un poco más púdicas al ver la presencia del joven fraile, salieron huyendo a esconderse entre los altos mezquites, y entre los tulares y jarillas que crecían al borde del río. Andaban descalzas y con los senos al aire, pero traían unas faldas muy rudimentarias elaboradas con pieles de animales salvajes y algunas se adornaban el pelo largo y sucio con plumas de guajolotes de monte.

Los jacales no tenían puertas y estaban hechos de varas trenzadas y repelladas con barro amarillo sacado del río; y sus humildes techos de dos aguas y cubiertos con pencas secas de maguey, se apoyaban en carrizos. Las entradas a las casuchas eran demasiado bajas, solamente se podía entrar en ellas agachándose. Dentro de las cocinas, con piso de tierra, tenían unos tenamastes en el suelo, y en algunas se veían unos metates y molcajetes grandes para moler el maíz, porque en ese tiempo ya lo sembraban en las orillas de los cerros, con una espacie de coa.

Un detalle muy notorio era que, en la mayoría de los jacales, tenían guajolotes y de esos animales que abundaban por la zona y que tienen una concha parecida a la de las tortugas sin ser de agua, llamados armadillos. A ambas especies las criaban y engordaban porque eran parte de su dieta. Los huachichiles hacían sus deyecciones entre las casas —que para que no los vieran—, pero, además, el excremento servía de alimento a los guajolotes y a los armadillos, que por cierto se veían muy robustos. Tal vez debido a la falta de higiene había una plaga de moscas tal, que daba tristeza ver a los niños chicos espantándolas de sus ojos lagañosos.

Los lugareños eran personas de baja estatura, como todos los de su raza. Resultaba notorio ver que sus genes ya estaban degenerados, tal vez debido a la promiscuidad en que vivían.

Marcelo, el intérprete, le platicaba al fraile algunos detalles de la vida huachichil mientras hacían un recorrido por la comunidad; y al poco rato fueron interceptados por dos aborígenes, que les informaron que el representante de la comunidad quería hablar con ellos.

Estos comisionados, por llamarlos de algún modo, ya usaban vestido, como que eran señores principales o los ricos del asentamiento, porque ya no andaban en cueros, vestían una espacie de falda de ixtle sostenida con un cinturón de piel y cubrían la espalda con una tilma elaborada de hilos de maguey de lechuguilla, que les llegaba a la cintura; calzaban huaraches de cuero y en la cabeza llevaban una concha de armadillo o de tortuga, pintada de color rojo y amarrada con un hilo a manera de barbiquejo. Al parecer así vestían los “patrones”, se dijera hoy en lenguaje coloquial.

El joven monje les pidió unos minutos para hablar con Marcelo y darle indicaciones sobre la forma en que debería comportarse al hacer la presentación en la que le recalcó, ante todo, el respeto adornado con la humildad ante los lugareños.

En seguida fueron llevados a la casa principal, donde los ancianos consejeros y dirigentes de la tribu acostumbraban resolver los problemas de la comunidad. Digamos que la Casa de Ministerio del asentamiento de la tribu. Físicamente era un jacalón con techo de palma conocida en el lugar como palmito, las paredes repelladas con barro amarillo, sin ventanas y con piso de tierra apisonada. El mobiliario consistía en una cómoda silla de madera rústica de mezquite -sin ninguna clase de adorno— instalada al fondo del espacioso cobertizo a manera de trono. Y no había iluminación.

Desde esa silla precedía un anciano de baja estatura, bastante moreno, con la piel muy requemada por el sol. Eran muy notorios los ojillos que pelaba en forma chusca, pero que miraban fijamente a la vez que él olfateaba a los visitantes desde su silla.

Vestía una falda roja elaborada con ixtle seco de maguey de lechuguilla que le llegaba hasta la rodilla. Cubría su musculosa espalda con una pequeña capa o tilma hecha del mismo material e igual color. En la cintura llevaba una correa, a manera de fajo, hecha de piel de coyote. Calzaba sandalias de cuero y sus largas uñas curvas parecían rascar la tierra. Cubría el pelo largo con una concha, quizá de tortuga, pintada de color rojo, sujeta a la cabeza con una trenza de hilos de ixtle que hacía las veces de barbiquejo. A pesar de la edad, sobresalía en su rosto la dentadura blanca y pareja.

Llevaba en la diestra un largo palo pintado también de rojo, a modo de cetro.

Las visitas permanecían de pie a cierta distancia sin pronunciar palabra; el anciano seguía mirando al religioso como si fuera un bicho raro, escudriñándolo de arriba a debajo de forma grosera. En esos momentos, fray Samuel pensó: ¿Será lucifer en persona?, pero pronto su mente fue ocupada por otros pensamientos más castos y discretos y comenzó a orar.

El viejo hizo una seña, era el momento de hacer la presentación. Primero habló Marcelo —un poco asustado— y señalando al nuevo religioso. Explicó que fray Samuel iba a ocupar el lugar del otro fraile, que se había ausentado por cuestiones de salud. De repente fue interrumpido por el anciano huachichil, que de buenas a primeras y sin decir agua va empezó a pegar de gritos; más que gritar aullaba histérico, unos aullidos extraños, y vociferaba puras incoherencias maldiciendo con un manoteo persistente además de golpear el suelo con el palo, como si deseara hacer hoyos en el piso de tierra; pelaba los ojos, ya rojos por el esfuerzo, parecía loco o mariguano.

Hasta el pobre monje quiso salir huyendo, pero pronto se controló al ver que su asistente también empezó a gritar imitando al viejo: unos gestos horribles acompañaban los berridos desaforados, tanto, que hasta se ponía morado por el esfuerzo. Pero el viejo no se intimidó y comenzó a ladrar sin ningún respeto al visitante, hacía más muecas que un epiléptico, solo le faltaba echar espuma por la boca. Ambos se veían muy decididos, ya parecía que se iban a agarrar de los pelos. Pero seguramente no se animaron, solo continuaron gritando como viejas locas cuando se pelean, hasta que poco a poco fue disminuyendo el tono de voz y se calmaron, como si el efecto del “churro” ya les hubiera pasado.

Ambos se veían tranquilos y la conversación era normal, hasta que finalmente, después de un buen rato, como indígenas civilizados se dieron la mano de manera amable.

A sugerencia del intérprete, el religioso se acercó al jefe y también estrechó su mano suavemente, mientras el viejo hacía una leve inclinación de cabeza, a manera de respeto, pero sin quitarse la concha de galápago que le servía de sombrero.

Qué forma de hablar de aquel joven fraile: la voz pausada y modulada, remanso de paz, agua cristalina que se filtraba a través de los corazones afligidos de sus devotos cristianos allá, en su natal España.

Pero en ese momento estaba en el territorio de una “nación” con una cultura diferente. Creo que ese fue el nacimiento de diplomacia entre los pueblos indígenas. Así debió haber sido la forma de presentación de las cartas credenciales de aquellos jefes, el momento donde salía a relucir la “mesura y caballerosidad” propios de sus rangos.

Cuando caminaban hacia afuera del jacal asignado al religioso, el fraile interrogó a su intérprete sobre los acuerdos a los que llegó con el jefe de la tribu, además preguntó por qué se había molestado tanto.

Marcelo explicó que no estaba molesto, que esos gritos y aullidos eran para demostrar su autoridad, que era una cos tumbre, una tradición muy ancestral: “como el aullido del

león”, y que esos gestos y ademanes y golpes con el palo en el piso eran parte de la ceremonia. Pero que no se asustara, que el encuentro con el jefe había sido provechoso. Le comentó que ya estaba enterado de que un religioso iba a llegar a su comunidad, que el fraile Santiago —al que venía a sustituir— fue atendido por el curandero del lugar, pero al no poder darle alivio, su asistente e intérprete, un huachichil bautizado como Humberto, mandó una carta al pueblo de San Luis para avisar de su enfermedad y luego coordinó su traslado en una camilla de tablas cargada por los huachichiles del lugar, que le tenían gran aprecio. Que era bienvenido. Y su pueblo, muy renuente y difícil en un principio, ya se había dado cuenta de que la religión no era una cosa mala. Además, su comunidad tuvo un cambio favorable, se había tranquilizado; habían disminuido los vicios, los pleitos y asesinatos. Que la palabra de Dios había traído consuelo a su gente. Que ellos solo querían vivir en paz porque eran una tribu pacífica.

Le comentó que en tiempos pasados su gente había sufrido muchas bajas, cuando los abusivos y agresivos chichimecas llegaron al pueblo a robar y a matar, que no los comparara con ellos. Que actualmente sus hermanos solo se dedicaban a trabajar. Le informó que sus antiguos adversarios, los chichimecas, estaban en guerra entre ellos, que peleaban un venero de agua que brotaba del suelo a poca distancia de ahí -tal vez lo que se conoce actualmente como El Salto en el Pozo del Carmen—, que, por ello, por lo pronto, estaban dispuestos a apoyar las cosas de la religión, porque Dios los había librado de sus acérrimos enemigos, los diabólicos chichimecas.

En seguida de recibir el informe de la entrevista por parte de su intérprete, el religioso, parado frente a lo que sería su “nueva casa pastoral”, vio una parra silvestre trepadora que cubría buena parte del techo del humilde jacal, donde las abejas colmeneras recolectaban el néctar de sus florecillas rojas, en esa soleada tarde de verano.

Al pasar la mirada por la puerta de su nuevo hogar se dio cuenta de que recién habían barrido, ese mensaje le decía que la gente le daba cierto respeto a esa “casa”. Además, observó que, ese jacal de techo de pencas de maguey en forma de dos aguas tenía puerta hecha con una especie de tule trenzado y una cruz bien dibujada de color rojo. Cuando entró a la choza fue seguido por su asistente, que en esos momentos le cargaba una petaquilla grande y pesada donde traía sus hábitos y cosas personales.

El fraile se dio cuenta de que el humilde jacal era de piso de tierra. De los carrizos del techo, por dentro, estaban colgados dos petates de tule, y al fondo había una modesta silla de madera y una mesa de palos clavada al piso; además, pegada a la pared había una repisa bien hecha, pero solo tenía unas flores secas. El joven monje se sentó en su nueva estancia, como para asimilar todos los pensamientos y emociones del día, sin idea de cuál sería su futuro en ese inhóspito lugar. Ahí pasó buen rato sosteniendo la cabeza entre sus manos, ideando en qué forma iba a continuar la catequización de esa tribu, puesto que ya el religioso anterior había dado el primer paso, y a manera de mientras se puso a rezar.

Su intérprete salió del jacal para recibir un pequeño morral que le llevó una mujer huachichil. Sin perder tiempo entregó el encargo al joven fraile.

Él lo abrió con ansia, tal vez pensando que era algo de comida, pero solo traía una lámpara antigua, un frasco de aceite al parecer de ballena para iluminarse, una carta, un crucifijo de plata, un cuadro de madera grande con la imagen de santa Isabel cubierta con vidrio cortado, un rosario de cuentas de vidrio y un cáliz de plata.

Apenas estaba sacando sus cosas cuando fue interrumpido por Marcelo para avisarle que los guías y cargadores ya se iban a regresar a Mexquitic, en donde los había contratado. El monje sacó unas monedas, hizo el pago respectivo, les dio la bendición y despidiéndose de ellos se volvió a meter al jacal que sería su casa de doctrina.