2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

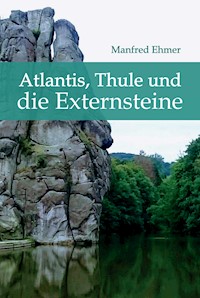

Die Externsteine, eine gigantische Sandsteinformation am Rande des Teutoburger Waldes, gelten als ein Naturwunder, das jedes Jahr rund eine halbe Million Touristen anzieht. Es mehren sich jedoch die Hinweise, dass die Externsteine auch eine prähistorische Kultstätte gewesen sind. Diese diente der Sonnenverehrung, wies astronomische Bezüge auf und stand im Mittelpunkt geomantischer Kraftlinien. Und sie scheint in geheimnisvoller Weise mit dem Volk der Hyperboreer und ihrer Heimat Atlantis-Thule, dem versunkenen Urkontinent im Norden, in Verbindung zu stehen. Ein gut recherchiertes Sachbuch wird hier vorgelegt, das die Externsteine in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 144

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Atlantis, Thule und die Externsteine

Copyright © 2019 Manfred Ehmer

Umschlag, Illustration: Manfred Ehmer

Titelbild: Foto des Autors

Verlag und Druck: tredition GmbH,

Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

Ein Buch in der Reihe edition theophanie

ISBN: 978-3-7497-7998-7 (Paperback)

ISBN: 978-3-7497-7999-4 (Hardcover)

ISBN: 978-3-7497-8000-6 (e-Book)

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Besuchen Sie den Autor auf seiner Homepage:

www.manfred-ehmer.net

Inhaltsverzeichnis

DIE EXTERNSTEINE

Eine uralte Mysterienstätte

Naturkunstwerk Externsteine

Osning – der heilige Asenwald

Geomantie der Externsteine

Eine Sonnenkult-Kraftlinie

Beschreibung der Hauptfelsen

Das Rätsel des Hängenden

Der Rufer – ein Mystagoge?

Vorgeschichtlicher Hirschkult

Zur Position des Wackelsteins

Sacellum, ein Sonnenheiligtum

Das System der Belchenberge

Die Grotten der Externsteine

Der Sargstein – ein Rätsel

Das Kreuzabnahmerelief

Irminsul – der Lebensbaum

Wohnort der Seherin Veleda?

Ein Heiligtum der Ostara?

Armins Aufstand gegen Rom

Karls Krieg gegen die Sachsen

Wem gehören die Externsteine?

URHEIMAT THULE

Wie alt ist die Menschheit?

Tertiärzeitliche Geographie

Das legendäre Land Thule

Die Inseln im Norden der Welt

Die Insel der Hyperboreer

Ogygia im Kronos-Meer

Das legendäre Aryana Vaejo

Die Irminsul als Nordsäule

Das Thule-Erbe in Amerika

Das nördliche Shambhala

Wanderungen und Invasionen

Epilog auf die Externsteine

APPENDICES

Zeittafel: Die Externsteine

Die Externsteine im Überblick

Literaturverzeichnis

Anmerkungen und Zitate

Abbildungsverzeichnis

Die Externsteine

Eine uralte Mysterienstätte

Die berühmten Externsteine mit ihren Grotten, Großskulpturen und Reliefbildern, malerisch auf einem Gebirgszug im Teutoburger Wald bei Horn-Bad Meinberg unweit Detmold gelegen, waren nicht bloß ein altgermanisches Kultheiligtum, sondern vielmehr ein Einweihungsort bronzezeitlichen, neolithischen, ja atlantischen oder gar hyperboerischen Ursprungs – Mitteleuropas älteste Mysterienstätte. Sie lag und liegt auf einem geomantisch bedeutenden Ort im Mittelpunkt sternförmig sich überschneidender Wanderwege, die aus verschiedenen Richtungen kommend Nord und Süd, West und Ost miteinander verbanden – ein großes Kraftlinien-Dreieck, das sich von Island (Thule) bis zu den Kanarischen Inseln (Reste des ehemaligen Atlantis) und von dort zu den Pyramiden von Gizeh aufspannt. Und im Mittelpunkt dieses wahrhaft magischen Dreieckes befinden sich die Externsteine. Dass diese eine Bedeutung für das gesamte vorgeschichtliche Europa gehabt haben müssen, leuchtet unmittelbar ein.

Die Externsteine waren ebensowenig ein germanisches Heiligtum, wie man etwa Stonehenge in England als ein keltisch-druidisches Heiligtum bezeichnen kann. Vielmehr haben die Germanen und Kelten ihre heiligen Orte von weitaus älteren Völkern übernommen und sich somit als die Erben einer bis in die älteste Dämmerzeit der Urgeschichte zurückreichenden Tradition erwiesen. Und diese Tradition kann man als die hyperboreische bezeichnen. Die Hyperboeer, die "jenseits des Nordwindes Wohnenden" waren jenes vorgeschichtliche Urvolk aus dem hohen Norden, das den späteren Indogermanen Form und Gestalt verlieh – die älteste europide Menschenrasse auf dieser Erde, der Typus des Cromagnon-Menschen (vor 40.000 Jahren). Sie wohnten auf einem längst vereisten Großkontinent im Gebiet des heutigen Grönland. Aber auch für die späteren Germanen waren die Externsteine als Kultstätte von größter Bedeutung. Am Zusammenstoß der Marken von sechs germanischen Stämmen gelegen, waren sie ein gemeinsames Heiligtum mehrerer Völkerschaften, auf symbolträchtigste Weise mit der germanischen, deutschen und abendländischen Kulturgeschichte verbunden.

Die Externsteine! Hier war es, wo der germanische Cheruskerfürst Arminius ("Hermann"), der Bezwinger der Römer, seine erste große Einweihung erhielt; wo einst die weise Seherin Veleda residierte und zum Volk sprach; wo sich – aller Wahrscheinlichkeit nach – auf einem der obersten Gipfel der Felsgruppe die Irminsul erhob, die stilisierte Weltensäule, ein aus Thule und Atlantis stammendes Symbol für die "Allsäule, die alles stützt". Und zuletzt der Feldzug des Frankenkönigs Karl (genannt "der Große") gegen die heidnischen Sachsen, der mit der Zerstörung der Irminsul endete – er war, nicht anders als der des Römers Varus, in Wahrheit ein Feldzug gegen die Externsteine, Mitteleuropas älteste Mysterienstätte. Ihre Umwandlung in eine christliche Pilgerstätte erfolgte bald. Hier sehen wir, dass hinter allen politischen Konflikten auf mitteleuropäischem Boden eigentlich geistige Weltkämpfe ausgefochten wurden: die Franken hatten die Nachfolge der Römer angetreten, und ihr eigentlicher Kampf galt jener aus dem hohen Norden stammenden geistigen Urreligion, die sich den immergrünen Weltenbaum – die Irminsul – zum Symbol ausersehen hatte.

Selbst noch im 20. Jahrhundert wurde ein "Kampf um die Externsteine" ausgefochten, freilich nun nicht mehr mit Waffengewalt, sondern mit dem Mittel der wissenschaftlichen Forschung und Argumentation. Während des Dritten Reiches, in den Jahren 1934 bis 1935, wurden an den Externsteinen unter Leitung von Professor Julius Andree Grabungen unternommen, die beweisen sollten, dass es sich hierbei wirklich um eine altgermanische Kultstätte handelte. Dies hatte schon 1929 Wilhelm Teudt in seinem Buch Germanische Heiligtümer nachzuweisen versucht. Auf der anderen Seite steht der Paderborner Professor für Theologie Alois Fuchs, der – veranlasst durch die Grabungen Andrees – die Existenz einer vorgeschichtlichen, gar germanischen Weihestätte entschieden in Abrede stellte. Seine These war die, dass die in den Externsteinen vorhandenen Kultgrotten erst im 12. Jahrhundert entstanden und eine Nachbildung der Heilig-Grab-Kirche in Jerusalem darstellen sollen. Der Kampf Roms gegen das Mysterium der Externsteine ist also noch nicht beendet.

Externsteine mit dem Lustschloss, Kupferstich von Elias van Lennep, 1663.

Naturkunstwerk Externsteine

Wenn man von Osten kommend den Fußweg vom großräumigen Parkplatz an der Waldschenke vorbei beschreitet, wird man nach 333 Metern Wegstrecke linker Hand eine eindrucksvolle Front von 13 grauen Steinriesen von 20 bis 38 Metern Höhe aus dem dicht bewaldeten Bergrücken aufragen sehen. Für den Geologen sind sie nichts anderes als ein gewaltiges Naturkunstwerk – durch Ablagerung, Wind, Wetter und Erosion seit der unteren Kreidezeit geschaffen. Die Externsteine bestehen aus einer Sandsteinschicht, dem sogenannten Osningsandstein, einer Meeresablagerung die in einem schmalen südwestlichen Golf eines ehemaligen nordwesteuropäischen Flachmeeres vor 135 bis 100 Millionen Jahren abgelagert wurde. Die Sedimentzufuhr erfolgte im Westen vornehmlich aus dem Münsterländer Festland, damals noch dem Hochgebiet der Rheinischen Masse angegliedert, der heutigen Münsterländischen Bucht. Im Zuge der Gebirgsbildung des Teutoburger Waldes vor etwa 70 Millionen Jahren wurde der ursprünglich flach lagernde Unterkreide-Sandstein im Bereich der Gebirgskette an den Externsteinen durch eine gewaltige Eruption senkrecht aufgepresst.

Ein gewaltiges Naturschauspiel muss das Auftürmen der Extern-Sandsteine gewesen sein! Der heute von Osten kommende Besucher des Steinmonuments blickt zunächst auf die Unterseite der Sandsteinschichten, also auf die ältesten zur Ablagerung gekommenen Sande, während die nach Westen gerichteten Oberflächen der Felstürme die geologisch jüngsten Sedimente darstellen. Die tektonische Beanspruchung in der Zeit während und nach der Gebirgsbildung prägte die gesamte Felsformation der Externsteine mit ihrem bis heute charakteristischen Muster von Brüchen, Rillen und Klüften, schälte auch die einzelnen Felstürme heraus, wo die senkrechten Spalten aufrissen und sich vertieften. An den Bruchstellen der Klüfte konnte die Erosion besonders wirkungsvoll platzgreifen, und die Sandsteinkanten wurden an einigen Stellen so gerundet, dass der Eindruck von mehreren übereinandergeschichteten Steinkugeln entsteht. Der imaginativen Phantasie erscheint es wie künstlich aufgehäuft, wie Spielfiguren urzeitlicher Riesen, die diese aus Spaß oder zum Zeitvertreib irgendwann geschaffen haben.

Aber die endgültige Freilegung der Externsteine in ihrer heutigen Form geht auf das Flüsschen Wiembeke zurück, das irgendwann in der Eiszeit von Westen her kommend die Sandsteinkette mit Urgewalt durchbrach und dabei einige Steinfiguren in besonders charakteristischer Form herausmeißelte. Die im Lauf von Jahrtausenden einsetzende Verwitterung der Steine, hohe Niederschläge und Spaltenfrost arbeiteten ständig an der Oberfläche der Felsen und veränderten die Klüfte, die das Gesteinsmassiv in verschiedenen Richtungen durchziehen. Die Wiembeke aber, die in Jahrtausenden ihr Flussbett durch diese einmalige Sandsteinkette gewaschen hat, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem kleinen Teich aufgestaut, der sich jetzt unmittelbar am Ende der Felskette befindet. Bereits im Jahre 1836 wurde an dieser Stelle ein erster Teich angelegt, der aber im Zusammenhang mit den umfangreichen Ausgrabungsarbeiten von 1934 abgelassen werden musste. Später wurde er aber, aus ästhetischen und landschaftsarchitektonischen Gründen, wiederhergestellt.

Die Naturschönheit der Externsteine, im Verlauf von Jahrtausenden von den Elementargewalten der Natur herausgemeißelt, wirkt ergreifend; sie trägt etwas Heroisches und zugleich Tragisches an sich, wie die Musik von Edvard Grieg. Man denkt beim Anblick der Steine an die Morgenstimmung aus dem Peer-Gynt-Zyklus und denkt an frühere, längst vergangene Schöpfungstage zurück. Mythen werden hier lebendig, ja stehen wie zu Stein erstarrt vor uns, und die Trennlinie zwischen Naturkunstwerk und menschlicher Schöpfung verschwindet. "Ihre ausgezeichnete Merkwürdigkeit erregte von den frühesten Zeiten Ehrfurcht" schrieb Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) über die Externsteine, und er fährt fort: "Sie mochten dem heidnischen Gottesdienst gewidmet sein und wurden sodann dem christlichen geweiht."1 Und es scheint, dass der Klassiker mit dieser eher instinktiven Einschätzung viel Intuition bewiesen hat. Schon auf einem Kupferstich aus dem Jahre 1750 werden die Felsen mit der Orakelstätte der berühmten germanischen Seherin Veleda gleichgesetzt. Später meinte man, die Steine seien wohl einem alten "deutschen Lichtdienst"2 geweiht gewesen – das heißt mit anderen Worten: einem Sonnenkult.

Sind die Externsteine also wirklich nur ein Naturkunstwerk? Es besteht heute kein Zweifel mehr darüber, dass unsere Vorfahren vor unvordenklicher Zeit dieses Naturdenkmal mit schaffender Hand in ein Kulturdenkmal umgewandelt haben. Doch sie taten dies so im Einklang mit den vorgefundenen Naturformen, dass Art und Umfang des menschlichen Eingriffs oft schwer kenntlich bleiben. Die Kombination von Sandsteinschichtung, Klüftungen und Verwitterungsformen hat an einigen Stellen Strukturen geschaffen, die von Menschenhand geschaffener Formgebung sehr ähneln. Kanten und Bruchflächen, durch Frostsprengung entstanden, lassen facettierte Oberflächen entstehen, die wie menschliche Bearbeitungsspuren aussehen können. Doch sind Spuren menschlicher Bearbeitung wirklich vorhanden. Dazu gehören die – ohne allen Zweifel künstlich angelegten – Kultgrotten in den beiden vorderen Felsen, die Rednerkanzel, der Steinsarg, das "Kreuzabnahmerelief" aus der Zeit der Christianisierung und nicht zuletzt die zahlreichen reliefartigen Tier- und Menschendarstellungen an den Felswänden, von denen man nie so recht wusste, ob sie "durch Zufall" entstanden sind oder ob es sich hier um uralte paläolithische Großskulpturen handelt.

Osning – der heilige Asenwald

Der Teil des Teutoburger Waldes, an dem die Externsteine stehen, wird üblicherweise Osning genannt, das heißt Asenwald. Die Vorsilbe Os bedeutet dasselbe wie As, nämlich Ase, die in der isländischen Edda-Sammlung gebräuchliche Bezeichnung für die Hochgötter der Germanen. Nach Jordanes führten die Goten ihren Adel, durch dessen Glück sie siegten, auf "Halbgötter" zurück, "semideos id est ansis". Die gotische Form im Plural müsste wohl ansiz lauten; die hochdeutschen Stämme haben das Wort in Namen wie Anso, Anshelm, Anshilt, die Sachsen und Angelsachsen in solchen wie Oswald, Oslaf, Osdäg bewahrt. Im Liedgut der isländischen Edda erscheinen die Asen (aesir) als reine Lichtwesen, kosmische Götter von geradezu olympischem Charakter, die dem älteren Geschlecht der Vanengötter (vanir), reinen Fruchtbarkeits- und Vegetationsgöttern, kontrastreich gegenübergestellt werden. Alles deutet darauf hin, dass die ganze nähere Umgebung der Externsteine in das Kultheiligtum einbezogen wurde und sakralen Charakter besessen haben muss.

Irgendwo auf den Höhenzügen des Teutoburger Waldes, so besagt eine alte Volksüberlieferung, soll Wodans Thron gestanden haben. Wodan aber ist Odin, der oberste der Asengötter. Nach isländischen Überlieferungen soll sich Asgard, das Reich der Götter, im Gebiet des Teutoburger Waldes befunden haben. Zwar meint Asgard eigentlich einen transzendenten Ort, einen Götterhimmel, aber das muss nicht ausschließen, dass es einen irdischen Platz gab, der durch seine aurische Qualität am ehesten geeignet war, als Widerspiegelung und Abbild jenes himmlischen Ortes zu gelten. Ähnlich meint ja der Olymp der Griechen sowohl einen transzendenten Götterhimmel als auch einen ganz konkreten Berg in Nordgriechenland. Nach W. Golther "liegt Asgard inmitten der Erde, wohl als hochragender Götterberg", und er sagt weiterhin: "Die Wohnstätte der Götter ist im lichten Himmel oder auf hohen Bergen gedacht, die in den Himmel hinein ragen und weite Überschau gewähren."3 Wer denkt da nicht an die Externsteine?

Der Osning, der heilige Asenwald, muss ein geweihtes Stück Boden gewesen sein, das als Wohnsitz der Götter galt und nur mit frommer Scheu betreten wurde, vergleichbar jenen heiligen Hainen, die bei Kelten, Germanen und den frühen Griechen als Stätten der Andacht üblich waren. Nach dem Konzept der sakralen Landschaft, das bei allen heidnischen Völkern des vorchristlichen Europa Geltung besaß, konnte eine Landschaft auf Grund ihrer inneren, spirituellen, schwingungsmäßigen Qualität durchaus als Gefäß des Göttlichen dienen. Auf diese Weise ersetzt die heilige Landschaft den späteren Tempel. Wenn aber das Gebiet um die Externsteine für Asgard oder den Asenwald gehalten wurde, dann weist dies darauf hin, dass die Externsteine keineswegs ein lokales Kultheiligtum gewesen sind – im Gegenteil, sie müssen im Rang einer gesamtgermanischen Weihestätte gestanden haben, von ähnlich zentraler Bedeutung wie Olympia, Epidauros oder Eleusis in Griechenland.

Es gibt in der altisländischen Literatur durchaus Hinweise auf den Osning-Wald als Weihestätte im Gebiet des Teutoburger Waldes. Snorri Sturluson erzählt in der Prosa-Edda, wie der schwedische König Gylfi in grauer Vorzeit zu einem Ort außerhalb Schwedens reiste, um dort das Wirken der Asen kennen zu lernen. Es ist die bekannte Geschichte von König Gylfis Verblendung. Der Anlass für Gylfis Reise war, dass er die Überlegenheit der Menschen, die mit den Asen im Bunde waren, empfand. Er wunderte sich, "dass der Asen Volk so vielkundig sei, dass alles nach ihrem Willen erginge. Er dachte nach, ob dies von ihrer eigenen Kraft geschehen möge, oder ob da die Macht der Götter walte, welchen sie opferten."4 An welchem Ort der König nun Asgard gesucht hat, wird zwar nicht gesagt, aber im Vorwort der Prosa-Edda spricht Snorri Sturluson davon, dass Odin aus dem Gebiet der Sachsen über Jütland nach Schweden und Norwegen gekommen sei. Zum Stammesgebiet der Sachsen zählte man aber auch Westfalen.

Wäre daraus zu folgern, dass Gylfi nach Westfalen gegangen ist, um dort Asgard zu suchen? Ein weiterer Hinweis: um das Jahr 1150 begab sich der isländische Abt Nikulas von Thvera auf eine Reise nach Rom. Er war von seinem Kloster im Norden Islands über Norwegen nach Aalborg gelangt, durchquerte dann Jütland, Schleswig-Holstein und Niedersachsen und gelangte schließlich nach Minden. Von dort aus brauchte er zwei Reisetage bis Paderborn und dann noch einmal vier bis Mainz. Zwischen Minden und Paderborn galt es den Teutoburger Wald zu überwinden. Auf dieser Strecke, so berichtet der Abt, "war die Gnitaheide, wo Siegfried den Fafnir erschlug."5 Eine geschichtsträchtige Gegend also, das Gebiet um den Teutoburger Wald; alles scheint hier vom Geist der germanischen Mythologie und der frühen deutschen Geschichte durchdrungen.

Geomantie der Externsteine

Die Externsteine liegen auf dem Kreuzungspunkt von mehreren, sich in nordsüdlicher und westöstlicher Richtung überschneidenden Verkehrsadern, die den Spuren uralter vorgeschichtlicher Wander- und Handelswege folgen, was dem Ort ungeachtet seiner idyllischen Abgeschiedenheit eine hohe verkehrspolitische, strategische, aber auch geomantische Bedeutung verleiht. Denn den alten Wanderwegen liegen geomantische Erdkraftlinien zugrunde, die mit ihren Überschneidungen ein Gitternetz tellurischer Energien bilden. Der Gebirgszug des Teutoburger Waldes weist von Natur aus einige günstige Übergänge auf, und zu denen gehört seit Alters her der Pass über die Große Egge zwischen Schlangen-Osterholz und Horn, unmittelbar im Gebiet der Externsteine. Der von Paderborn kommende Alte Hellweg, der als Fernweg die Verbindung zur Weser und Elbe herstellte, führte entlang dem Flusslauf der Wiembeke unmittelbar an den Externsteinen vorbei. Ein breitgefächertes Hohlwegesystem mit Karrenspuren ist westlich des alten Forsthauses im Hang vor dem Gebirgskamm erkennbar. Bronzezeitliche Grabhügel, Steinbeil- und römische Münzfunde bezeugen das hohe Alter dieses Gebirgsüberganges. Der Pass über die Große Egge wurde auch als Marschroute der römischen Legionen des Feldherrn Varus im Jahre 9 n. Chr. angenommen. Der ganze Ost-West-Handel zwischen dem Rheinland und Osteuropa wurde auf diesem "Alten Hellweg" abgewickelt, während die Nord-Süd-Verbindung im Mittelalter ein vielbegangener Pilgerweg war, der Skandinavien mit Rom verband. Ob der Name des Weges etwas mit der germanischen Unterwelts- und Totengöttin Hel zu tun hat, sei einmal dahingestellt.

Im Jahre 1813 wurde die Wegführung vom durch Hochwasser gefährdeten Tal der Wiembeke direkt an den Hang des Knickenhagen verlegt; dieser später zur Reichsstraße 1 ausgebaute Weg führte bis 1936 durch das mehrfach verbreiterte Tor zwischen den beiden Externstein-Felsen III und IV hindurch; ja es gab sogar eine Straßenbahnlinie, die auf ihrem Weg von Lippe-Detmold über Horn nach Paderborn direkt durch die Externsteine hindurchführte! Die heutige West-Ost-Verbindung, die B1 von Köln über Dortmund, Paderborn, Horn, Hameln, Hildesheim, Magdeburg nach Berlin verläuft etwa 1 km weiter südlich, sodass die Steine heute völlig ungestört in einem 142 ha großen Naturschutzgebiet liegen.

Wenn die Externsteine tatsächlich ein megalithisches, bronzezeitliches sowie keltisch-germanisches Kultheiligtum gewesen sind, so stellt sich die Frage, ob sie nicht auch mit anderen vorzeitlichen Kultstätten wie etwa Stonehenge, Carnak, Malta, den Pyramiden von Gizeh und vielleicht sogar den Heilgtümern des vorgeschichtlichen Amerika wie etwa den Pyramiden von Teotihuacan und denen von Tiahuanaco