3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

In den ältesten Mythen erscheint der Wald als eine geheimnisvolle Zauberwelt. Dieses Buch lässt die 'Zauberwelt Wald' wieder neu auferstehen: es führt uns zu den heiligen Hainen der keltischen Druiden, zu den weissagenden Eichen von Dodona und in die Waldeinsamkeit Merlins. Ein kulturgeschichtlicher Streifzug durch Europa, Vorderasien und Nordamerika, immer auf der Suche nach dem ewigen, immergrünen 'Baum des Lebens'.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 157

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Manfred Ehmer

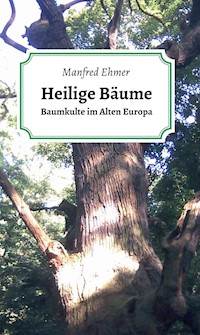

Heilige Bäume

Baumkulte im Alten Europa

Heilige Bäume © Manfred Ehmer

1. Auflage 2016, 2. Auflage 2019

Umschlagbild: Die „Dicke Marie“, Autorenfoto

Verlag und Druck: tredition GmbH,

Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

Erschienen in der Buchreihe edition theophanie

ISBN: 978-3-7469-0046-9 (Paperback)

ISBN: 978-3-7469-0047-6 (Hardcover)

ISBN: 978-3-7469-0048-3 (e-Book)

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Besuchen Sie den Autor auf seiner Homepage:www.manfredehmer.net

Inhaltsverzeichnis

DIE WELT DER BAUMGEISTER

Der Mythos vom Großen Wald

Der innere Seelenbaum des Menschen

Die Welt der Baumnymphen

Baumfrevel und Waldrodungen

Der Lebensbaum als Weltachse

DIE HEILIGEN BÄUME DER KELTEN

Eichenkult im Alten Europa

Nemeton – der Hain der Druiden

Die keltische Mond- und Waldgöttin

Das keltische Baum-Alphabet

Merlin – ein Geweihter des Waldes

Die Apfelbäume von Avalon

DIE HEILIGEN BÄUME DER GERMANEN

Das Märchen vom Machandel-Boom

Yggdrasil als Einweihungsbaum

Germanische Baum- und Waldverehrung

Das Märchen vom Wunderbaum

Der Maibaum – ein alter heidnischer Kult

Libussa – die Geschichte einer Dryade

DER KABBALISTISCHE LEBENSBAUM

Vorderasiatische Baumkulte

Adam Kadmon als Sephirothbaum

Christliche Baumsymbolik

INDIANISCHE BAUMVEREHRUNG

NACHBEMERKUNGEN ÜBER DIE NYMPHEN

DIE VERSAMMLUNG DER BÄUME

Anmerkungen und Zitate

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,

Und grün des Lebens goldner Baum.

J. W. Goethe, Faust I

Eine Esche weiß ich, sie heißt Yggdrasil,

Die hohe, benetzt mit hellem Naß:

Von dort kommt der Tau, der in Täler fällt;

Immergrün steht sie am Urdbrunnen.

Aus dem Völuspa-Lied

Wenn man sich mit den alten Religionen beschäftigt, begegnet man fast ausnahmslos Kulturen, in deren Mittelpunkt als heilig betrachtete Bäume stehen; vor allem der kosmische Baum ist Gegenstand der Verehrung. Er ist der zentrale Pfeiler, die Achse, auf die das Universum, das Natürliche und das Übernatürliche, das Materielle und das Metaphysische hingeordnet sind. In den allgemein bekannten Mythologien kann man noch heute eine sehr archaische Tiefenschicht entdecken, in der die Bäume die bedeutendsten Kommunikationsmittel zwischen den drei Welten, den unterirdischen Abgründen, der Erdoberfläche und dem Himmel, darstellen; in ihnen kamen auch Manifestationen der Anwesenheit von Göttern auf besonders deutliche Weise zum Ausdruck. Jacques Brosse, Mythologie der Bäume (1990)

Die Welt der Baumgeister

Ich sage Euch, ‘s ist alles heilig jetzt,

Und wer im Blühen einen Baum verletzt,

Der schneidet ein wie in ein Mutterherz.

Und wer sich eine Blume pflückt zum Scherz Und sie dann von sich schleudert sorgenlos,

Der reißt ein Kind von seiner Mutter Schoß,

Und wer dem Vogel jetzt die Freiheit raubt,

Der sündiget an eines Sängers Haupt,

Und wer im Frühling bitter ist und hart,

Vergeht sich wider dem, der sichtbar ward.

Jean Paul (1763–1825)1

Der Mythos vom Großen Wald

Riesige Urwälder bedeckten in vorgeschichtlicher Zeit die Länder Mitteleuropas – ein wild wuchernder Wald-Ozean, der die alleinige Erlebniswelt der damals lebenden Menschen darstellte. Urwäl-der von solchem Ausmaß kann man sich heute kaum noch vorstellen, und die Tiere, die dort lebten, gelten heutzutage in unseren Breitengraden als ausgestorben: Elche gab es da, Rentiere und Auerochsen; ja selbst das scheue Einhorn mochte in den verborgenen Waldestiefen der Urzeit-Welt noch gelebt haben, das heute als Fabelwesen gilt. Aber in diesen Riesen-Wäldern der Urzeit konnten Mythos und Wirklichkeit traumwelthaft ineinander verschwimmen; nicht nur Einhörner, sondern auch Baumgeister, Blumenelfen und Seelenwesen aller Art bevölkerten den Zauberwald der Urzeit.

Europa war am Beginn seiner Geschichte ein einziger großer Urwald. Der Herzynische Wald, im heutigen Mitteldeutschland, erstreckte sich von den Gebieten östlich des Rheinufers bis in endlose Weiten; Reisende waren zwei Monate lang hindurchgezogen, ohne sein Ende zu erreichen. In Italien haben Ausgrabungen alter Pfahldörfer in der Po-Ebene gezeigt, dass lange vor der Gründung Roms Norditalien mit dichten Ulmen-, Kastanien- und besonders Eichenwäldern bestanden war. Bei den antiken Schriftstellern finden sich noch Hinweise auf jene italischen Wälder, die heute verschwunden sind. Noch im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung lag zwischen Rom und Mittel-Etrurien der gefürchtete Ciminische Wald, den Livius mit den Wäldern Germaniens vergleicht. In Griechenland finden sich noch Tannen-, Eichen- und andere Wälder, Überreste jenes Urwaldes, der ursprünglich einmal die griechische Halbinsel von Meer zu Meer überspannt haben muss. In England sind die Wälder von Kent, Surrey und Sussex die Reste des großen Waldes von Anderida, der einst den ganzen Südosten der Insel lückenlos ausfüllte. Noch unter der Regierung Heinrichs II. jagten die Londoner Bürger wilde Bullen und Eber in den Wäldern von Hampstedt, und ein Eichhörnchen konnte, von Baum zu Baum hüpfend, ganz Warwickshire durchqueren.

Aus dieser Zeit, da der Große Wald sich über ganz Europa erstreckte, von Italien bis nach Skandinavien, von England über Mitteldeutschland bis nach Griechenland, stammt die Verehrung von heiligen Bäumen. Die Bäume des Großen Waldes konnten in der Vorstellung der damals lebenden Menschen nicht nur denken, sondern auch sprechen, sich vorwärts bewegen, von einem Ort zum anderen gehen und mit gewaltigen Baumhänden Gegenstände ergreifen. Alles in allem glichen sie, ihrer Erscheinung und ihrem Verhalten nach, den Menschen. Ganz menschenähnlich erschien auch ihr Empfinden; denn sie konnten trauern und lachen, Freude und Stolz, Gram und Unbill empfinden. Nichts Menschliches war ihnen fremd; ja als verwandelte Menschen, als Götter, Geister, Nymphen oder götterähnliche Wesen konnten sie oft Baumes- und Menschengestalt beliebig miteinander vertauschen. Bäume sehen ohnehin den Menschen recht ähnlich, denn sie haben eine ähnlich aufrechte Gestalt; und in der Art ihres Wuchses, in der Farbe der Rinde und des Blattkleides, im Rauschen des Astwerkes und in der charakteristischen Art ihrer sturmgetriebenen Bewegungen scheint sich menschliche Individualität zu verkörpern.

Ob wir nun die majestätische robuste Eiche nehmen oder die weit ausladende Buche, die mütterlich beschützende Linde oder die mädchenhaft schlanke Birke, jede von ihnen stellt doch etwas unverkennbar Menschliches dar. Aber wenn der Große Wald als Ganzes denkt, spricht und handelt, so bedeutet dies mehr als die Summe der einzelnen Bäume, die in ihm leben; denn der Urzeit-Wald bildet eine Art kollektiven Organismus und somit selbst ein geistbeseeltes Wesen. Die menschlichen Besiedlungen, die in späterer Zeit entstanden, sahen zunächst wohl aus wie kleine versprengte Inseln in einem großen Wald-Ozean, während heutzutage der einstige Urwald nur noch in Form von Inseln besteht, die inmitten eines endlosen Ozeans der Zivilisation hilflos um Überleben ringen.

Aber im kollektiven Unbewussten der Menschen lebt der Mythos vom Großen Wald auch heute noch fort, als Zauberwald der Urzeit, der in zahlreichen Mythen vor allem West-, Mittel- und Nordeuropas vorkommt. Der Große Wald konnte sich metamorphosenreich verwandeln – mal in eine Schar kämpfender Krieger, mal in ein Auditorium andächtiger Zuhörer; er blieb aber immer ein lebendiges Ganzes, das wie eine menschliche Person auftreten und handeln konnte. Im verwandelten Zustand konnte der Wald auch Beweglichkeit erlangen; er blieb nicht länger festgewurzelt im Boden an einen bestimmten Ort gebunden, sondern konnte nach Belieben seinen Standort wechseln, indem die Bäume sich plötzlich verwandelten in eine Phalanx menschenähnlicher Wanderer, die – wenn auch nur schwerfällig – sich vorwärtsbewegten; ihr Astwerk verwandelte sich dabei in ein Gewirr hundertfältiger Arme und die Blätter in unzählige Hände und Finger.

Einige Beispiele für solch ein gemeinschaftliches Handeln von Bäumen, dem Sagenschatz altgriechischer und keltischer Mythologie entnommen, mögen hier angeführt werden, wobei der Bildgedanke der Vermenschlichung des Waldes deutlich in den Vordergrund tritt. Das erste Beispiel: Antike Sagen berichten uns von dem aus Thrakien stammenden Sänger und Leierspieler Orpheus, dessen überirdische Musik nicht nur die Toten zu rühren vermochte, sondern auch die Geister der Bäume anzog. Ein ganzer Wald näherte sich ihm, stellte sich als lauschendes Auditorium um ihn herum auf, als er auf einem an sich kahlen Hügel sitzend begann, die Leier zu schlagen. Die göttliche Musik des Orpheus schlug die Bäume so sehr in ihren Bann, dass der ursprünglich schattenlose Hügel am Ende ein dicht bewaldeter war. Und wo immer der göttliche Sänger Orpheus hinzog, der Wald folgte ihm in andächtig lauschender Eintracht nach, aber auch das Getier des Waldes, die Vögel in der Luft und selbst das starre Gestein. Unter den Tieren befanden sich auch der Löwe, der Hirsch und der Auerochse.

Eine hellenistische Mosaikdarstellung, die sich heute im Museum von Palermo befindet, zeigt Orpheus leierspielend inmitten der Tiere des Waldes sitzen. In den Dichterworten des Ovid (Publius Ovidius Naso, 43 v. Chr. bis 18 n. Chr.) liest sich das hier frei nacherzählte Geschehen folgendermaßen:

Dort erhob sich ein Hügel, worauf sich ebenes Brachfeld breitete, schön umgrünt vom fröhlichen Wuchs des Grases.

Schatten nur fehlte dem Ort. Als hier nun sich setzte der hohe Göttersohn und Prophet und Getön entlockte den Saiten, kam der Schatten dem Ort.

Nicht fehlte der chaonische Wipfel, nicht Heliadengehölz, nicht hoch belaubete Eichen, nicht die weichliche Lind‘ und Buch‘ und daphnischer Lorber;

Brechliches Haselgesträuch, und des Lanzeners Freundin, die Esche; auch unknotige Tann‘ und Steineich‘ hängend mit Eicheln;

Auch die Platane der Freud‘, und der vielfarbige Ahorn; flußanwohnende Weiden zugleich und der durstige Lotos;

Auch stets grünender Buchs und schmächtige Sumpftamariske; mit vielfarbigen Beeren die Myrt‘, und mit blauen der Tinus.

Du auch kamst mit geschlungenem Fuß, aufrankender Efeu; Du, weinlaubige Reb‘, und gehüllt in Reben, o Ulme; Esche des Bergs und Kiefer und, voll rotglühenden Obstes, Arbutus;

Du auch, o Palme, des saueren Siegers Belohnung;

Du auch, das Haar aufbindend, o Pinie, struppiger Scheitel; und, der du grad‘ aufsteigst in Kegelgestalt, o Cupressus.

Solcherlei Waldungen zog der Gesang her; und in des Waldes stummer Versammlung saß, und im Schwarm der Geflügelten, der Sänger.2

Ein anderes Motiv des beweglichen Waldes, freilich weniger friedlich-idyllisch, begegnet uns in der Schlacht der Bäume. Dieses Motiv, in der abendländischen Literatur und Dichtung weit verbreitet, geht auf keltische Ursprünge zurück; es steht auch mit dem geheimen magischen Baum-Alphabet der Kelten Britanniens in Verbindung. Der Große Wald als Kriegerschar – bald erscheint er als der angreifende Wald in Shakespeare’s Macbeth, bald als der Zauberwald Fangorn in J. R. R. Tolkiens monumentalem Erzählwerk Der Herr der Ringe: ein uralter, durch die Zeiten träumender Wald, der – angeführt von riesenhaften Baumnymphen, den Ents – unter dem Druck der Ereignisse plötzlich erwacht, sich verlebendigt, sich in einen Heerzug kämpfender Bäume verwandelt, um die Festung des arglistigen Zauberers Saruman niederzuringen.

Gegen Saruman, der sich selbst schon als Baumfrevler und Baummörder betätigt hat, indem er zahllose Bäume durch skrupelloses Abholzen hat hinmorden lassen, setzt sich der kämpfende Wald in Bewegung: „Die Ents schritten mit großer Schnelligkeit voran. Pippin schaute nach hinten. Die Zahl der Ents war gewachsen – oder was geschah? Wo die düsteren kahlen Hänge, die sie überquert hatten, liegen sollten, glaubte er jetzt Baumgruppen zu sehen. Aber sie bewegten sich! Konnte es sein, dass die Bäume von Fangorn erwacht waren und der Wald sich erhob und über die Berge in den Krieg zog? Er rieb sich die Augen und fragte sich, ob Müdigkeit und Schatten ihn genarrt hatten; aber die großen grauen Gestalten gingen stetig vorwärts. Es war ein Geräusch wie Wind in vielen Zweigen.“3 Nochmals ein Beweis dafür, dass die Figuren in Tolkiens Roman nicht bloß seiner eigenen Phantasie entstammen, sondern als archetypische Wesenheiten der keltisch-germanischen Mythologie überzeitlich in den Tiefen unserer kollektiven Erinnerung ruhen.

Der keltische Urmythos vom Kampf der Bäume findet seinen Niederschlag in den ältesten Zeugnissen der keltisch-irisch-walisischen Literatur. So etwa in der irischen Erzählung vom Tod des Cuchulainn, in der drei furchterregende Frauen, die Töchter von Callatin, „das Trugbild einer Schlacht zwischen zwei Heeren prachtvoller, dichtbelaubter, sich bewegender Eichen“4 herauf beschwören; so auch in dem Bericht über die berühmte Schlacht von Mag Tured, wo es heißt: „Wir wollen die Bäume, die Sträucher und die Erdschollen verzaubern, so dass sie wie ein bewaffnetes Heer aussehen, die Feinde in Furcht und Schrecken versetzen und sie in die Flucht schlagen.“5

Am einprägsamsten finden wir das Bild des kämpfenden Waldes jedoch dargestellt in einem frühen walisischen Gedicht namens Cad Caddeu („Die Schlacht der Bäume“), das dem legendären Poeten Taliesin zugeschrieben wird und aus einer mittelalterlichen Chronik des 13. Jahrhunderts – dem Red Book of Hergest – von Lady Charlotte Guest 1848 übersetzt und ihrer Sammlung walisischer Geschichten Die vier Zweige des Mabinogion zugefügt wurde. Im Cad Caddeu wird in dunkler geheimnisvoller Sprache berichtet, wie der Magier Gwyddyon die Bewohner Britanniens vor einer Niederlage schützt, indem er sie in Bäume und Sträucher verwandelt und sie in dieser Gestalt ihre Feinde besiegen lässt. Der Wortlaut des Gedichtes soll hier, in der verbesserten Übersetzung von Robert von Ranke-Graves, in voller Länge zitiert werden:

Die Erlen in der ersten Reihe

Begannen mit dem Gemetzel,

Weide und Eberesche

Traten verspätet in die Schlachtreihe.

Die Steineiche, dunkelgrün,

Hielt entschlossen stand;

Sie ist bewaffnet mit vielen Speerspitzen,

Die verwunden die Hand.

Unter den stampfenden Füßen der

schnellen Eiche

Dröhnten Himmel und Erde;

‚Mannhafter Wächter der Pforte‘

Heißt ihr Name in vielen Sprachen.

Groß war der Stechginster in der Schlacht

Und der Efeu in seiner Blüte.

Der Haselstrauch war Schiedsrichter

In dieser verzauberten Zeit.

Ungeschlacht und wild war die Tanne,

Grausam der Eschenbaum –

Weicht keinen Fußbeit zur Seite,

Direkt aufs Herz zielt er.

Die Birke, obwohl sehr edel,

Bewaffnete sich erst spät:

Ein Zeichen nicht von Feigheit,

Sondern von hohem Stand.

Das Heidekraut spendete Trost

Dem von Mühen erschöpften Volk,

Die ausdauernden Pappeln

Brachen oft in der Schlacht.

Etliche wurden verworfen,

Auf dem Feld der Schlacht

Wegen der Lücken, die ihnen schlug

Des Feindes große Macht.

Sehr zornig war der Weinstock,

Dessen Helfer die Ulmen sind,

Ich preise sie vorzüglich

Den Herrschern der Reiche.

Starke Häuptlinge sind der Schwarzdorn,

Mit seiner üblen Frucht,

Der unbeliebte Weißdorn

Mit ähnlichem Gewand.

Das rasch verfolgende Schilf,

Der Besenginster mit seiner Brut

Und der Stechginster benahm sich wüst,

Bis er gezähmt ward.

Die Gaben verschenkende Eibe

Stand finster am Rande der Schlacht,

Und der Hollunder, der langsam brennt,

Inmitten sengender Feuer.

Und der gesegnete Wildapfel,

Lachend vor Stolz,

Aus dem Gorchen des Maldrew

Neben der Felswand.

Im Verborgenen blühen

Liguster und Geißblatt,

Unerfahren im Kampfe;

Und die ritterliche Kiefer.6

Der Urmythos vom kämpfenden Wald hat übrigens auch Eingang in die Fantasy-Literatur gefunden, ein Beweis nochmals für die Zeitlosigkeit dieses Motivs. Der Fantasy-Roman Madru oder der Große Wald (1984) von Michael Hetmann, eine Art modernes Märchen, schildert unter anderem auch eine Baumschlacht gegen einen habgierigen König und dessen Helfershelfer, Jäger und Holzfäller; das Schlachtgeschehen wurde dem ursprünglichen keltischen Sagenstoff ziemlich genau nachempfunden.

Der Große Wald tritt also entweder als lauschender Wald auf, wie in Ovids Metamorphosen, oder als kämpfender Wald, wie im keltisch-walisischen Cad Coddeu – in beiden Fällen aber als lebendige Wesenheit, die wie eine Einzelpersönlichkeit handelt, obgleich doch aus vielen einzelnen Bäumen zusammengesetzt. Der Große Wald ist gleichsam eine Kollektivseele, im Gegensatz zum Menschen, der sich ja im langen Verlauf seiner Evolution ein denkendes Ich-Bewusstsein erworben hat, das für ihn Größe und Verhängnis zugleich bedeutet: Größe, weil es ihn über alle anderen Lebensformen dieses Planeten Erde hinaushebt – Verhängnis, insofern als es ihn zuweilen isoliert, ihn abschneidet vom Lebenszusammenhang des Ganzen.

Der innere Seelenbaum des Menschen

Das zutiefst Ursymbolhafte des Baumes kann nur derjenige erfassen, der intuitiv zu einer unmittelbar lebendigen Erfahrung des Baumes gelangen kann, der gleichsam das Wesenhafte des Baumes in sich aufzunehmen vermag. Nicht mit dem Verstandesdenken soll der Baum analysiert werden, sondern wir sollen vielmehr durch eine Vertiefung unserer Sensibilität dahin gelangen, dass uns sozusagen die Baumeswesenheit als ein lebendiges Du gegenübertritt. Wie eine solche Ich-Du-Beziehung zu einem Baum vonstatten gehen kann, wie sie zu einer Verwandlung und zu einer neuen Einheit hinführen kann, das hat Martin Buber (1878–1965), der Philosoph des dialogischen Prinzips, einmal so dargestellt:

„Mit all deiner gerichteten Kraft empfange den Baum, ergib dich ihm. Bis du seine Rinde wie deine Haut fühlst und das Abspringen eines Zweiges vom Stamm wie das Streben in deinen Muskeln; bis deine Füße wie Wurzeln haften und tasten und dein Scheitel sich wölbt wie eine lichtschwere Krone; bis du in den blauen Zapfen deine Kinder erkennst; ja wahrlich, bis du verwandelt bist. Aber auch in der Verwandlung ist deine Richtung bei dir, und durch sie erfährst du den Baum, dass du in ihm zur Einheit gelangst. (…..) Schon ist er aus der Erde des Raumes in die Erde der Seele gepflanzt, schon redet er seine Heimlichkeit an dein Herz hin, schon gewahrst du das Mysterium des Wirklichen. War er nicht ein Baum unter Bäumen? Aber jetzt ist er der Baum des ewigen Lebens geworden.“7

Der Baum, diese gewaltigste aller Pflanzen auf diesem Planeten Erde, scheint als Ursymbol tief im kollektiven Unbewussten des Menschen zu gründen. Zumal der Lebensbaum tritt in fast allen Kulturen als Symbol kosmischer Einheit und Ganzheit auf. „Wenn man sich mit den alten Religionen beschäftigt“, schreibt Jacques Brosse, „begegnet man fast ausnahmslos Kulturen, in deren Mittelpunkt als heilig erachtete Bäume stehen; vor allem der kosmische Baum ist Gegenstand der Verehrung. Er ist der zentrale Pfeiler, die Achse, auf die das Universum, das Natürliche und das Übernatürliche, das Materielle und das Metaphysische hingeordnet ist. In den allgemein bekannten Mythologien kann man noch heute eine sehr archaische Tiefenschicht entdecken, in der die Bäume die bedeutendsten Kommunikationsmittel zwischen den drei Welten, den unterirdischen Abgründen, der Erdoberfläche und dem Himmel, darstellen; in ihnen kamen auch Manifestationen der Anwesenheit von Göttern auf besonders deutliche Weise zum Ausdruck.“8

Der Lebensbaum ist nicht nur ein Symbol der All-Einheit, sondern auch ein menschliches Ganzheitssymbol. Gleicht der Baum nicht ganz und gar dem Menschen, schon in seiner aufrechten Gestalt? Die Entsprechungen sind offenbar: Das Wurzelwerk des Baumes versinnbildlicht unser Verwurzeltsein im Urgrund des Unbewussten. Das Unbewusste ist der „Boden“, das uns Bergende; der „Grund“, in dem wir einwurzeln. Der Stamm des Baumes, senkrecht aufragend, entspricht dem Ich. Senkrecht, wie ein großes I, steht das Ich auf dem Boden des Unbewussten. Die Baumkrone schließlich mit all ihrem Ast- und Laubwerk symbolisiert den Kopfbereich des Menschen, sein Haupt als Sitz des Denkens. Sie stellt gleichsam die „Krönung“ des Menschen dar. Der Lebensbaum als kosmischer All-Baum, als Urbild des Universums, spiegelt sich wider als innerer Seelenbaum des Menschen.

Viel spricht man heutzutage vom „Baumsterben“, vom Zugrundegehen der Wälder. Man muss sich fragen, ob nicht etwas ganz Enscheidendes, Wesenhaftes in der Seele des Menschen abgestorben sein muss, damit es zu dem großen Baumsterben unserer Zeit überhaupt kommen konnte. Die Autoabgase, die Wolken sauren Regens, die chemischen Giftstoffe, die den Wald zerstören, stellen ja nur die äußerlich sichtbaren Ursachen des Waldsterbens dar. Die eigentliche Ursache des Problems scheint indes tiefer zu liegen, nämlich darin, dass ganz offensichtlich der innere Seelenbaum des Menschen eingegangen, verdorrt, abgestorben ist; wie kann er da noch einen Sinn entwickeln für den äußeren Naturbaum?