26,99 €

Mehr erfahren.

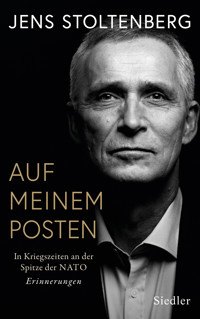

- Herausgeber: Siedler Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Das große Buch des ehemaligen NATO-Generalsekretärs über seine zehn Jahre an der Spitze des Bündnisses

Über zehn Jahre lang hat Jens Stoltenberg die Nato als Generalsekretär durch eine hochdramatische Zeit geführt. Die russische Invasion der Krim, der Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan, der Krieg in der Ukraine oder das zunehmend angespannte Verhältnis zu Russland und China – bei all diesen Entwicklungen hat Stoltenberg die Sicherheitspolitik des Westens seit 2014 maßgeblich mitgeprägt.

In diesem Buch führt er uns hinter die Kulissen der Weltpolitik in Kriegszeiten. Packend erzählt Jens Stoltenberg von den dramatischen Ereignissen seiner Amtszeit und von seinen Begegnungen mit Staatslenkern wie Angela Merkel, Donald Trump, Wladimir Putin und Wolodymir Selenskyj. Und er zeigt, warum die Nato auch in Zukunft eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, einen großen Krieg zu verhindern. Wer die gegenwärtige Weltlage verstehen will, muss dieses Buch lesen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 694

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

JENS STOLTENBERG

Auf meinem Posten

In Kriegszeiten an der Spitze der Nato. Erinnerungen

In Zusammenarbeit mit Per Anders Madsen

Aus dem Norwegischen von Ulrich Sonnenberg

SIEDLER

Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel

PÅMINVAKT - Å lede Nato i krigstid

bei Gyldendal Norsk

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © Gyldendal Norsk Forlag AS 2025, All rights reserved

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Siedler Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

Redaktion: Justus Carl

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-31662-4V001

www.siedler-verlag.de

Für Ingrid

Auf meinem Posten handelt von meinen zehn Jahren von 2014 bis 2024 als Generalsekretär der Nato.

Die Wiedergabe der Ereignisse und Dialoge basiert auf öffentlich bekannten Informationen und eigenen Notizen.

Wie das Buch entstand, wird in einem eigenen Kapitel am Ende vertieft.

Inhalt

Prolog

Teil 1 Vorbereitungen

1 Eine unerwartete Frage

2 Taktwechsel

Teil 2 Der Anfang

3 Im Amt in Brüssel

4 Die Herausforderung Russland

5 Die Ukraine strebt nach Westen

6 Kreuzfeuer

7 Gemeinsam mit der EU

8 Eine wichtige Mitstreiterin

9 »Ready to fight tonight«

Teil 3 Belastungen

10 Ein Präsident wie kein anderer

11 Donald Trump im Weißen Haus

12 Der Ball auf dem Elfmeterpunkt

13 Ein Versprechen in Afghanistan

14 Europäische Illusionen

15 Krisenstimmung in Brüssel

16 Am Rande des Abgrunds

17 »I am not happy«

Teil 4 Freundschaft

18 Von allen Seiten Sonnenuntergänge

19 Die Atomwaffen kehren zurück

20 Die Präsenz des Krieges

21 Rettungsoperation auf Fox News

22 Es ist gut, Freunde zu haben

Teil 5 Demokratie

23 Utøya

24 Diener des Volkes

25 In Erdoğans Palast

26 Empörte Präsidenten

27 Telefonate mit Trump

28 Machtwechsel in Washington

29 Wenn die Aufgabe Vorrang hat

30 China auf der Tagesordnung

31 Exit Afghanistan

32 Zusammenbruch in Kabul

Teil 6 Krieg

33 Kapazität und Intention

34 Ultimatum

35 Wladimir Putins Krieg

36 Atomares Säbelrasseln

37 Pendeldiplomatie

38 Durchbruch in Madrid

39 Die Reise nach Kyjiw

Teil 7 Partnerschaft

40 Ein weiteres Jahr

41 Die Zukunft der Ukraine ist in der Nato

42 Finnland und Schweden über der Ziellinie

Teil 8 Abschied

43 Endspiel

44 Abschied von der Nato

Über dieses Buch

Dank

Personenregister

Bildteil

Prolog

Mittwoch, 23. Februar 2022, kurz vor 18:00 Uhr.

Leichter Regen fiel aus dem bleigrauen Himmel über Brüssel. Ich saß im Auto und war auf dem Heimweg vom Nato-Hauptquartier. Ich bereitete mich auf ein Arbeitsessen etwas später am Abend vor.

Das Telefon klingelte. David Cattler, der Leiter der Nachrichtendienstabteilung der Nato, bat um ein vertrauliches Gespräch. Im Auto konnte ich nicht mit ihm reden, wir mussten warten, bis ich zu Hause war, um dort über eine sichere Leitung zu telefonieren.

In den letzten Tagen hatte ich nur wenige Mitarbeiter häufiger gesehen als Cattler. Er war ein fachkundiger und präzise formulierender Analytiker, der komplizierte Informationen verständlich und kompetent vermitteln konnte. In den letzten Monaten war er sehr nützlich gewesen.

Normalerweise wurde ich regelmäßig einmal pro Woche vom Geheimdienst gebrieft, doch jetzt war es anders. Nun erhielt ich mehrfach am Tag Updates. Das Drama in Russland veränderte sich stündlich.

Zuletzt hatte ich erfahren, dass in nur einer Nacht eine neue Brücke gebaut worden war, wenige Kilometer von der Grenze zum nordöstlichen Teil der Ukraine entfernt. Über einhundert taktische Bataillone, etwa 150 000 russische Soldaten, standen nahe der Grenze im Norden, Osten und Süden. Jagdflugzeuge, Helikopter, Spezialeinheiten, Landungsfahrzeuge, Fallschirmtruppen, Artillerie, Luftabwehr, Feldkrankenhäuser – alles, was für die Durchführung einer massiven, offensiven Militäroperation nötig ist. Ein großes Militärmanöver in Belarus verlängerte die Front und verkürzte die Vorwarnzeit. Landkarten und Fotos bestätigten Cattlers Berichte.

Bei Skiausflügen in Norwegen oder Fahrradtouren auf den belgischen Landstraßen schalte ich mein Telefon häufig auf »lautlos« und stecke es in den Rucksack. Wenn mich jemand erreichen muss, erhalten meine Leibwächter die Nachricht und geben mir sofort Bescheid, egal, zu welcher Tageszeit oder wo ich mich gerade befinde. Jetzt war das Mobiltelefon ständig auf »laut« geschaltet, auch wenn ich abends zu Bett ging. Die Türen zum Flur und zum Arbeitszimmer standen offen, sodass ich die Telefone mit den direkten Leitungen zum Nato-Hauptquartier und dem Weißen Haus hören konnte. Wachte ich nachts auf – wie so oft in diesen Wochen –, öffnete ich mein verschlüsseltes Nato-E-Mail-Postfach und prüfte, ob es neue Informationen gab. Wenn das nicht der Fall war, klickte ich mich durch einige Online-Zeitungen mit den jüngsten Nachrichten, bevor ich mich, immer beunruhigter, wieder hinlegte.

Ich saß im Auto und dachte an Cattlers Bericht vom Vortag. Viele russische Soldaten hielten sich außerhalb ihrer gewohnten Quartiere auf. Sie lebten, schliefen und aßen in den Panzern und anderen Militärfahrzeugen, die jetzt immer näher an die Grenze verlegt wurden.

Soldaten können einige Tage in ihren Fahrzeugen leben, dann müssen sie jedoch zurück ins Lager, um zu schlafen und sich auszuruhen. Oder angreifen.

Im Laufe des Mittwochs hatte ich erfahren, dass russische Flugzeuge mit Bomben und Raketen beladen wurden. Schiffe der russischen Marine waren vor Odessa in Stellung gebracht worden.

Dann wurde mir berichtet, die russischen Feldkrankenhäuser seien mit großen Mengen Blut versorgt worden. Während eines Manövers ist es aber nicht üblich, Blut bei den Streitkräften zu deponieren. Blut ist Frischware.

Wladimir Putin hatte seit Langem eine Invasion geplant, daran gab es keinen Zweifel. Seit mehreren Monaten hatten wir präzise Informationen, die es uns ermöglichten, vor einem Angriff zu warnen. Putin hatte die Absicht, sein Nachbarland, die Ukraine, anzugreifen. Würde die russische Kriegsmaschinerie in Gang gesetzt, hätten wir in Europa einen militärischen Konflikt, wie wir ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen hatten. Es würde die Sicherheitsordnung torpedieren, die wir jahrzehntelang aufrechterhalten hatten. Aber es ist immer möglich, einen Plan zu ändern oder zumindest zu verschieben. Ich war besorgt wegen der Amerikaner, weil sie im Vorfeld ein Datum bekannt gaben, an welchem der Angriff auf die Ukraine erfolgen sollte. Kein Krieg beginnt, bevor der endgültige Befehl erteilt wird und der Angriff tatsächlich stattfindet. Bis die Soldaten also marschierten und Panzer über die Grenzen rollten, bestand zumindest eine theoretische Chance, dass Präsident Putin seine Pläne änderte und den Angriffsbefehl nicht erteilte.

Um 18:10 Uhr bog der Wagen vor der Residenz in der Avenue Louise ein. Ein Wachposten öffnete die Wagentür. Ich grüßte die Sicherheitsbeamten, die mich auf dem Bürgersteig in Empfang nahmen, und ging rasch die Treppe hinauf in die erste Etage. Familienbilder schmückten die Wand des Flurs, der nach rechts abging. Die Fotos zeigten meine Kinder, Ingrid und mich, meine Eltern Karin und Thorvald als junge Leute, meine ältere Schwester Camilla als Kind und meine lächelnde kleine Schwester Nini, die bei einem Konzert von Bruce Springsteen auf die Bühne durfte und mit ihm tanzte. Ich betrat mein Arbeitszimmer mit dem breiten Schreibtisch. Ein Bücherregal bedeckte eine Wand vom Boden bis zur Decke. Mit der Aktentasche, die wie gewöhnlich randvoll mit Papieren war, ließ ich mich auf einen Stuhl fallen und griff zum Telefon.

Nach einigen Sekunden Wartezeit hatte ich David Cattler in der Leitung. Er sagte: »Herr Generalsekretär, ich möchte Ihnen mitteilen, dass die Entscheidung gefallen ist. Der Befehl zum Angriff wurde gegeben.«

Teil 1 Vorbereitungen

September 2013 – Oktober 2014

Kapitel 2 Taktwechsel

»Das ist fantastisch, Jens!«

Thorvald umarmte mich herzlich. Am 28. März 2014 hatten die USA und Deutschland sämtliche Alliierte dazu gebracht, meine Kandidatur zu unterstützen – ich wurde zum dreizehnten Generalsekretär der Nato ernannt. Nur einige Tage später saßen wir beim Abendessen rund um den Küchentisch in der Mogens Thorsens gate.

Nachdem ich mich entschieden hatte, unterstützte Thorvald meinen Entschluss voll und ganz. Er hatte nur herausfinden wollen, was das Beste für mich war. Nun ging es um das Nato-Projekt und nichts anderes. Alles Raunen, die Allianz sei doch überholt, war verstummt.

Damals, im Frühjahr 2014, spielte sich im Übrigen ein Drama ab, das alte Ost-West-Gegensätze wiederaufflammen ließ und die Aufmerksamkeit auf unsere kollektive Verteidigung lenkte.

Die USA hatten Syrien niemals bombardiert, so wie es Obama während des Abendessens beim schwedischen Ministerpräsidenten Reinfeldt im September 2013 noch gefordert hatte. Im amerikanischen Kongress war die Stimmung gegen ein Bombardement, und Obama wollte keine Konfrontation mit den gewählten Volksvertretern. Stattdessen handelten die Vereinigten Staaten und Russland ein Abkommen aus, um Syriens chemische Waffen auszuliefern und zu zerstören. Die Nato und Russland vereinbarten darüber hinaus einen militärischen Schutz der Schiffe, mit denen die chemischen Waffen aus Syrien abtransportiert werden sollten.

Doch dann kamen die Krisen.

Im Winter 2014 brachen erhebliche Unruhen in Kyjiw aus, nachdem Viktor Janukowitsch, der russlandfreundliche Präsident der Ukraine, sich geweigert hatte, ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union zu unterzeichnen. Fast einhundert Demonstranten wurden von Sondereinheiten der Polizei getötet, die Brutalität des Regimes verschärfte die Krise. Ende Februar wurde Janukowitsch vom Parlament abgesetzt und floh außer Landes. Er suchte Zuflucht in Russland. Kurz darauf kam die Nachricht, dass es auf der Krim gärte. Ukrainische Militäreinheiten wurden von sogenannten kleinen grünen Männchen, von Soldaten ohne Hoheitsabzeichen, umstellt und bedroht. Es gab kaum Zweifel, woher sie kamen. Dies war eine russische Okkupation. Am 18. März 2014 erklärte Russland die Krim zu einem Teil der Russischen Föderation.

Einige Wochen später begannen Separatisten mit Aktionen in mehreren Städten der Donbass-Region im Osten der Ukraine und übernahmen die Kontrolle über große Teile des Gebiets. Die Separatisten wurden aus Russland finanziert und gesteuert und hätten ohne diese Unterstützung gar nicht operieren können. Im Gegensatz zur Krim kam es im Donbass zu heftigen Kämpfen zwischen ukrainischen Regierungssoldaten und den Separatisten.

Auf der internationalen Agenda rückte die Sicherheitslage in Europa weiter nach oben. Die Spannung wuchs. Der Dialog mit Russland endete.

Aber nicht nur in der Ukraine kam es zur Krise. In Syrien und im Irak war die Terrorbewegung IS auf dem Vormarsch und hatte große Landstriche erobert. Ein Terrorstaat, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte, wurde nahe den Grenzen zur Nato errichtet.

Die Welt war eine andere geworden. Größere Unsicherheit. Weniger Stabilität.

Wir standen vor einer Situation, in der der westliche Zusammenhalt so wichtig war wie seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr. Alles war innerhalb der wenigen Wochen geschehen, in denen ich überlegt hatte, ob ich für den Nato-Job kandidieren wollte, und diesen Posten schließlich bekam. Natürlich war ich angespannt, aber je schwieriger die internationale Lage wurde, desto mehr faszinierte mich der Gedanke an die Herausforderungen, die mich erwarteten. Mich motivierten die Ereignisse in diesem dramatischen Frühjahr.

Um mich vorzubereiten, bekam ich ein Büro in einem schönen Gebäude auf der Festung Akershus in Oslo, es war die Kommandantur des norwegischen Verteidigungschefs. Dort konferierte ich mit meinen Mitarbeitern und Angestellten der Nato, die aus Brüssel gekommen waren. Im Laufe des Sommers bekam ich ein immer klareres Bild von der Aufgabe, die mir bevorstand. Die Nato hatte sich zu einer vollkommen anderen Organisation als zu Zeiten des Kalten Krieges entwickelt. Man hatte erhebliche Einschnitte und Kürzungen vorgenommen. Die Besetzung der Kommandostruktur war halbiert worden, und jedes Jahr baute man weitere Stellen im zivilen Stab ab, um die Forderung nach Einsparungen zu erfüllen.

Das Wichtigste aber war, dass die Organisation und Struktur der Nato im Großen und Ganzen darauf ausgerichtet waren, Operationen außerhalb ihres eigenen Bereichs durchzuführen. In all den Jahren, in denen das Bündnis in Bosnien, Kosovo und Afghanistan präsent gewesen war, hatte man die Verteidigung in Europa abgebaut. Bereitschaft, Reaktionszeit, Kampffähigkeit und hochtechnologisierte Kriegsführung, um das eigene Land zu verteidigen – all diese Bereiche waren geschwächt. Außerdem hatte die Nato neuen Herausforderungen wie China, Cybersicherheit und der Militarisierung des Weltraums wenig Beachtung geschenkt.

In der Kommandantur auf Akershus nahm nach und nach ein großes politisches Projekt Form an. Das Ruder musste herumgerissen werden, eine Rosskur war notwendig. Es galt, die Nato organisatorisch zu verändern, aufzurüsten und zu modernisieren. Mit den Kürzungen durfte es so nicht weitergehen. Die Nato benötigte Investitionen und mehr Personal, um ihre Kernaufgaben wieder erfüllen zu können: den Frieden zu sichern und unsere gemeinsame Sicherheit zu schützen.

Zu meinen Vorbereitungen gehörten Besuche in einigen der wichtigsten Hauptstädte der Allianz. Ende Juni war ich im Bundeskanzleramt im Berliner Tiergarten. Angela Merkel lud mich in ihr Büro ein. Wir tranken Tee, sie schenkte persönlich ein. Ein Treffen mit ihr war immer angenehm, und im Laufe unserer langjährigen Zusammenarbeit hatten wir ein enges und vertrauensvolles Verhältnis entwickelt. Dieses Gefühl hatte ich auch an diesem Tag. Sie gratulierte mir zu meiner Ernennung, und ich bedankte mich für ihre Unterstützung.

Angela Merkel war zutiefst beunruhigt über die Ereignisse in der Ukraine und die möglichen Konsequenzen für den Frieden in Europa. Sie war die westliche Führungspersönlichkeit, die den häufigsten Kontakt mit Moskau hatte; nach der Annektierung der Krim hatte sie viele lange Gespräche mit Wladimir Putin geführt. Der Kontakt zu Russlands Präsident hatte ihre Besorgnis jedoch nicht verringert.

»Putin lebt in seiner eigenen Welt«, erklärte sie.

Dann sprach sie über die entscheidende Rolle, die die Nato für den Zusammenhalt der Vereinigten Staaten und Europa spielt. Angela Merkel, die bis 1989 in Ostdeutschland lebte, wusste um die Bedeutung der Nato. Wir gingen auf die Terrasse, dort zeigte sie auf den Stadtteil, in dem sie gewohnt hatte, und sprach einen Gedanken aus, den sie bereits bei früheren Gelegenheiten geäußert hatte: »Man muss Geduld haben, wenn man auf große Veränderungen wartet.« Natürlich habe man das Gefühl gehabt, lange hinter der Berliner Mauer gelebt zu haben, in einem autoritären Einparteiensystem und ohne Reisefreiheit. Doch zwischen dem Bau der Mauer und ihrem Fall lagen nur 28 Jahre. Man glaubt, es ist für immer, aber nichts währt ewig.

Merkel machte sich außerdem Gedanken über die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Europa und Amerika.

»Die Amerikaner sind mächtig, aber ich hoffe, Sie kommen nicht jeder Bitte nach, Jens«, sagte sie. »Es ist wichtig, dass die USA nicht immer ihren Willen bekommen.«

Angela Merkel hat eine ganz eigene Verschmitztheit und spricht ernste Themen auf eine launige, fast schelmische Weise an. Aber bei aller Heiterkeit schwang auch großer Ernst in ihrer Ermahnung mit. Ich lächelte und versprach, dass ich nicht die Absicht hätte, mich den USA in jeder Hinsicht zu fügen.

Wir redeten viel über das schwindende Interesse der Vereinigten Staaten an Europa zugunsten von China und Asien. Diese schon lange zu beobachtende Tendenz hatte sich jetzt verstärkt. Aber wirklich beunruhigt war Merkel über die transatlantische Zusammenarbeit und Europas Stellenwert in den Machtzirkeln Washingtons nicht. Sie arbeitete gut mit Präsident Obama zusammen.

Etwas später im Sommer lag ich faul in einem Liegestuhl am Strand von Villefranche an der französischen Riviera, östlich von Nizza. Mit einem kalten Bier in der Hand blickte ich entspannt übers Mittelmeer.

Kurz zuvor hatte ich Präsident François Hollande getroffen. Wie die meisten seiner Landsleute präferiert er die französische Sprache. Als die Nato 1949 gegründet wurde, sprach man in vier der zwölf Mitgliedsländer Französisch. Noch immer gibt es vier französischsprechende Länder in der Nato, doch die Anzahl der Mitgliedsländer hat sich inzwischen auf 32 erhöht, und das verändert die Position einer Sprache, auch wenn Französisch neben Englisch weiterhin offizielle Nato-Sprache ist.

In der Schule hatte ich Deutsch als Fremdsprache gelernt. Und soweit ich wusste, war ich der erste Generalsekretär der Nato, der nicht Französisch sprach. Ich wollte Hollande entgegenkommen, als ich ihm erzählte, dass ich mich zu einem Französischkurs anmelden würde.

Jonas Gahr Støre war in Norwegen zum neuen Vorsitzenden der Arbeiterpartei gewählt worden, nachdem man mich auf einem außerordentlichen Landesparteitag im Frühsommer verabschiedet hatte. »Du willst versuchen, Französisch zu lernen?«, entfuhr es ihm, als er von meinen Plänen hörte. Jonas sprach fließend Französisch.

»Völlig hoffnungslos, du hast keine Chance«, erklärte er.

Aber ich hielt das Versprechen, das ich Hollande gegeben hatte, und meldete mich zu einem dreiwöchigen Intensivkurs im renommierten Institut français an. Das hieß jeden Tag acht Stunden Unterricht, tägliche Hausaufgaben und das Verbot, auf dem Schulgelände etwas anderes als Französisch zu sprechen.

Ingrid begleitete mich, und wir wohnten in einer kleinen Wohnung in Villefranche, das idyllisch an einer Bucht der Riviera liegt. Am ersten Tag gingen wir hinauf zur Schule, die in einer prachtvollen Villa auf dem Berg untergebracht war. Von dort konnte man die Stadt und das Meer überblicken. Alle Schüler wurden nach ihren Vorkenntnissen in Gruppen aufgeteilt. Einer nach dem anderen wurde getestet. Als ich an die Reihe kam, wurde ich in einen Raum gewiesen, in dem mich drei Lehrer erwarteten. Auf dem Flug nach Frankreich hatte ich »Ich heiße Jens«, »Ich bin Norweger« und ein paar andere einfache Sätze gepaukt, die ich nun herunterleierte. Die drei Lehrer starrten mich ausdruckslos an.

Kurz darauf verschwand Ingrid in einer der Gruppen für Fortgeschrittene. Und mir wurde mein Niveau mitgeteilt: »Débutant.«

Ich nahm den Französischkurs ernst, das muss man mir lassen. Ich erschien jeden Tag, hielt acht Stunden in der sommerlichen Hitze durch und erledigte meine Hausaufgaben. Aber als Anfänger ist es ein langer Weg, bis man Französisch auch nur einigermaßen beherrscht.

Es waren schöne Tage, denn es ist so gut wie unmöglich, es sich an einem Ort wie Villefranche im Sommer nicht gut gehen zu lassen. In unserer freien Zeit unternahmen Ingrid und ich lange Strandspaziergänge, wie liehen uns Fahrräder und verwöhnten uns mit leckerem Essen. Und als der Kurs sich seinem Ende näherte, musste ich ein Resümee ziehen. Etwas hatte ich gelernt, ich konnte einige einfache, zusammenhängende Sätze sagen. Aber ich war weit davon entfernt, Französisch zu etwas Vernünftigem gebrauchen zu können. Das hätte weit mehr Initiative und Zeit gekostet, die ich nicht hatte.

Im Liegestuhl zog ich Bilanz: Jonas hatte recht behalten.

Im Hochsommer waren wir wie gewöhnlich auf der norwegischen Inselgruppe Hvaler. Ich werde im Urlaub oft ein wenig rastlos, daher vertreibe ich mir gern die Zeit mit einfachen Gartenarbeiten. Am Dienstag, dem 29. Juli 2014, harkte ich Zweige, als Ingrid um die Hausecke auf mich zukam.

Ich sah ihr sofort an, dass etwas nicht in Ordnung war. Wortlos reichte sie mir mein Handy. Am anderen Ende der Leitung war Camilla. Sie sagte: »Jens, Nini ist tot.«

Sie rief aus Ninis Wohnung an. Dort hatte sie unsere Schwester gefunden.

Ingrid und ich sahen uns an. Sie nahm mir den Rechen aus den Händen, stellte ihn an die Hauswand und umarmte mich lange. Dann legte sie ihren Arm um mich, und wir gingen gemeinsam ins Haus.

Ich zog saubere Sachen an und brach auf. Ein paar Stunden später stand ich mit Camilla und Thorvald in Ninis Wohnung. Nini saß in einem dünnen Seidennachthemd auf einem Stuhl in der Küche. Sie sah friedvoll aus. Ich tätschelte ihr vorsichtig die Wange und spürte, wie kalt sie war. Die Angst hatte lange in mir genagt, nun war es passiert. Meine kleine Schwester war tot.

Aus Frankreich hatte ich im Sommer mehrfach bei Nini angerufen. Sie war nicht ans Telefon gegangen. Es beunruhigte mich ein wenig, vor allem aber betrübte es mich. Allerdings war es durchaus normal, dass sie nicht antwortete. Meist war es ein Zeichen, dass sie deprimiert war und mit niemandem reden wollte. Ich beschloss, sie zu besuchen, sobald ich zurück in Norwegen war.

Als ich einige Tage später bei ihr klingelte, reagierte sie nicht. »Nini!«, rief ich durch den Briefschlitz, aber es blieb still. Vielleicht war sie spazieren gegangen, vielleicht war sie in der Wohnung und schaffte es nicht zu öffnen. Ich hatte ein paar Smoothies mitgebracht, weil ich wusste, dass sie ihre Ernährung vernachlässigte. Ich gab die Smoothies einem Nachbarn, der auch schon früher Lebensmittel für sie entgegengenommen hatte.

Nun standen Thorvald, Camilla und ich in ihrer Küche. Wir sagten nicht viel. Thorvald weinte. Viele Jahre hatte er alles in seiner Macht Stehende getan, um sein jüngstes Kind zu unterstützen. Ich wusste, wie erschöpft er war. All die Zeit, die er für Nini aufgewendet hatte, all die Sorgen. Nun war sie für immer fort, er konnte nicht nach ihr suchen, es gab keine Hoffnung mehr, nur Trauer.

In den folgenden Tagen erschienen in den Zeitungen einige schöne Nachrufe auf Nini. Menschen hielten uns auf der Straße an, in den sozialen Medien gab es Posts von Leuten, die uns erzählten, was Nini ihnen bedeutet hatte. Es kann anstrengend sein, einer Familie anzugehören, die derart in der Öffentlichkeit steht, aber es ist ein Geschenk, so viel Wärme und Achtsamkeit von bekannten und unbekannten Menschen zu bekommen.

Die Uranienborg-Kirche in Oslo war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Kirchenglocken am Vormittag des 18. Augusts läuteten. Es goss in Strömen.

»Ein großer Bruder sollte seine kleine Schwester beschützen«, sagte ich in meiner Rede. »Ich habe versucht, auf dich aufzupassen. So wie Thorvald, Camilla und viele andere auch. Aber die Macht des Todes wurde zu stark.«

Wie trugen den Sarg hinaus. Weiße Lilien und Rosen lagen auf dem Deckel. Mein Sohn ging direkt vor mir. Mit dem Blick starr auf seinen Rücken gerichtet, trug ich den Sarg an den schweigenden Bankreihen vorbei zu dem wartenden Leichenwagen.

In den Tagen nach der Beisetzung fingen Camilla und ich langsam an, Ninis Wohnung auszuräumen. Sie zeugte davon, wie schwer Ninis Leben gewesen war. Große Unordnung und Spuren eines Daseins im Drogenrausch. Aber wir fanden auch schöne Dinge. Gegenstände, Fotos und Briefe, die sie aufgehoben hatte und die nun zu guten Erinnerungen wurden.

Ich werde nie wirklich verstehen, warum es so kam, wie es kam. Nini und ich teilten uns ein Kinderzimmer und schliefen in Etagenbetten, ich oben, sie unten. Dieselbe Familie, dieselbe Schule, viele gemeinsame Freunde. Trotzdem verliefen unsere Leben so unterschiedlich.

Ninis Leben blieb unvollendet, sie hatte viele Fähigkeiten, die sie nicht nutzte, so viel Potenzial, das nie eingelöst wurde, obwohl wir immer hofften, dass sie es schaffen würde, ein besseres und erfüllteres Leben zu führen. Gleichzeitig spürte ich, wie die Furcht vor ihrem Tod jetzt, wo sie fortgegangen war, ihren Schrecken verlor. Eine seltsame Doppelung, Trauer und Verlust – aber auch Erleichterung.

Die hübsche, poetische Nini, die kleine, bewegende Worte und Sätze hervorzaubern konnte und mit ihrer zierlichen Handschrift die prachtvollsten Postkarten schrieb. Als Jugendliche zeichnete sie und fertigte schöne Keramikfiguren an. Eine solche fand ich, als wir ihre Wohnung ausräumten. Auf ihr stand: »Flieg, wilder Flügel, flieg.«

Ingrid und ich kümmerten uns in der Zeit nach der Beerdigung viel um Thorvald. Er schätzte es, war aber gleichzeitig überzeugt, dass das Leben weitergehen und ich mich auf die Aufgabe vorbereiten müsse, die auf mich wartete. Allmählich musste ich eine Art Alltag herstellen, eine Normalität in all dem Anormalen. Ich sollte am 4. und 5. November 2014 als Gast am Nato-Gipfeltreffen in Wales teilnehmen.

Es war das erste Treffen der Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten, seit die Welt sich innerhalb weniger Monate so drastisch verändert hatte. Die Kriege in Syrien und der Ukraine lieferten einen düsteren Hintergrund. Im Juli war ein malaysisches Passagierflugzeug auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine abgeschossen worden. Die Rakete wurde dabei aus einem Gebiet abgefeuert, das von russisch unterstützten Separatisten kontrolliert wurde. Einige von den Männern, die der Internationale Gerichtshof in Den Haag später verurteilte, waren russische Agenten. 298 Menschen wurden getötet. Diese Tragödie verstärkte das Gefühl von Unsicherheit und Gefahr.

Auf dem Gipfeltreffen begegnete ich Präsident Barack Obama wieder. Zusammen gingen wir die wichtigsten Themen durch. Beide waren wir zutiefst besorgt über die Konsequenzen der gesetzeswidrigen Annexion der Krim und des militärischen Eingreifens im Ostdonbass durch Russland. Ganz offensichtlich musste die Nato gestärkt werden, und die Ukraine brauchte größere Unterstützung. Doch die Vereinigten Staaten und Obama waren zu diesem Zeitpunkt gegen eine Waffenhilfe, weil sie befürchteten, den Konflikt auf ein Niveau zu heben, mit dem wir nicht hätten umgehen können. Es ging Obama darum, keine falschen Hoffnungen zu schüren, er meinte, die Ukraine sei für Russland wichtiger als für den Westen. Daher wäre Moskau bereit, mehr zu opfern als wir.

Die Botschaft war, dass wir die Ukraine politisch und wirtschaftlich umfassend unterstützen sollten, aber keinen massiven militärischen Beistand leisteten. Im Gegenzug musste die Nato aufrüsten, um sicherzustellen, dass Moskau nicht weiterging und Nato-Alliierte bedrohte. Obama war vor allem an der Erhöhung der Verteidigungsbudgets in den europäischen Nato-Ländern und Kanada gelegen. So wie im Moment konnte es nicht weitergehen. Die Verteidigungsausgaben der Vereinigten Staaten machten über 70 Prozent des gesamten Verteidigungsetats der Nato-Länder aus. »Das ist nicht gerecht und auf Dauer gegenüber dem amerikanischen Steuerzahler nicht zu verteidigen«, erklärte er.

Diese Thematik war durchaus nicht neu. Die amerikanische Unzufriedenheit über die Lastenteilung war beinahe ebenso alt wie das Bündnis selbst. »Nato states are not paying their fair share«, beklagte sich Präsident John F. Kennedy bereits 1963 bei seinem nationalen Sicherheitsrat.

Nun wollte Obama auf dem Gipfeltreffen in Wales einen Beschluss über eine gerechtere Lastenteilung. »Wir müssen einen deutlichen Beschluss fassen, aber noch wichtiger, wir müssen handeln. Ich verlasse mich darauf, dass Sie das regeln, Jens«, sagte Obama mit einem Augenzwinkern. Ich lächelte und sagte Ja, aber ich war höchst unsicher, ob ich den Erwartungen gerecht werden würde.

Während des Treffens stellte Anders Fogh Rasmussen mich als nächsten Generalsekretär der Nato vor. Auch der britische Ministerpräsident David Cameron sagte ein paar Worte, er schlug einen lockeren Ton an. »Ich habe großes Vertrauen in Kontinuität. Jetzt bekommen wir einen schlanken und gut trainierten ehemaligen skandinavischen Ministerpräsidenten als Nachfolger eines anderen schlanken und gut trainierten ehemaligen skandinavischen Ministerpräsidenten.« Fogh Rasmussen war bekannt dafür, dass er seine Joggingschuhe anzog, sobald sich eine Gelegenheit dafür bot. Seine ersten Leibwächter in der Nato mussten ausgetauscht werden, weil er ihnen davonlief. Dieses Problem würden sie mit mir nicht bekommen.

Bei dem Treffen mit den anderen Staats- und Regierungschefs übte Obama in der Frage der Lastenteilung ziemlichen Druck aus. Free riders nannte er Länder mit niedrigen Verteidigungsausgaben, die in einer Krisensituation ihr Vertrauen in amerikanische Militärhilfe setzten. Allerdings wollten sich die Europäer und die Kanadier so wenig wie möglich verpflichten und sich nicht auf exakte Prozentzahlen festlegen. Am Ende gaben sie dem Druck nach und stimmten zu, zwei Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren.

Die Abschlusserklärung war ebenfalls von einem Kompromiss geprägt: »(…) allies aim to move towards the 2 % guideline within a decade.« Für ein juristisches Dokument boten derart vage Formulierungen viele Schlupflöcher, der Verpflichtung nicht nachzukommen, »sich auf das Ziel zuzubewegen«. Aber die politische Realität war eine ganz andere, und das war entscheidend. Es wurde das Versprechen abgegeben, die Verteidigungsausgaben wesentlich zu erhöhen, und die USA erwarteten, dass Europa und Kanada dieses Versprechen einlösten.

Mir wurde klar, dass militärische Aufrüstung und erhöhte Verteidigungsetats Themen waren, mit denen ich mich in Zukunft sehr viel beschäftigen musste. Die Allianz hatte einen Taktwechsel vollzogen.

Teil 2 Der Anfang

Oktober 2014 – Juli 2016

Kapitel 3 Im Amt in Brüssel

Den Posten als Generalsekretär der Nato anzutreten, bedeutet, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen. Am 1. Oktober 2014 betrat ich das alte, etwas heruntergekommene Nato-Hauptquartier an meinem ersten Arbeitstag als Generalsekretär des Bündnisses. Mir wurde mein Büro gezeigt, in dem mir ein Nato-blauer Teppichboden mit dem Logo der Allianz entgegenleuchtete. Wie viele andere war ich sicher, dass das Symbol einen Stern darstellte, und ich machte eine Bemerkung, wie schön der Stern sei. »Herr Generalsekretär, das ist kein Stern. Das ist ein Kompass«, wurde ich vom Protokollchef der Nato freundlich, aber bestimmt belehrt.

Danach wurde ich ins Sitzungszimmer des Nordatlantikrats geleitet. Im Nordatlantikrat haben sämtliche Mitgliedsländer einen Sitz, es ist das oberste beschlussfähige Organ der Allianz. An einer der Wände stand »Animus in consulendo liber«,** ein Zitat des römischen Historikers Sallust. Es betont den Wert der Diskussion unabhängiger Menschen, die auf freier Grundlage Entscheidungen treffen.

Ich setzte mich auf den Platz, an dem der Holzhammer bereitlag, und betrachtete die Nato-Botschafter, die einer nach dem anderen den Raum betraten und ihre Plätze einnahmen. Ich spürte das Gewicht des schwarzen Holzes in der Hand, bevor ich nach einer Weile den Stiel fester in die Hand nahm, mit dem Hammer auf den Tisch schlug und zum ersten Mal eine Sitzung des Nordatlantikrats eröffnete.

Es gab keine Reden oder formelle Ankündigungen, dass die Organisation einen neuen Generalsekretär bekommen hatte, dennoch war es für jeden im Raum offensichtlich. Nicht zuletzt für mich selbst. Ich war es nicht gewohnt, eine Versammlung zu leiten, in der ich nicht auch zuvor Mitglied gewesen war. Jedes Mal, wenn ich jemandem das Wort erteilen sollte, suchte mein Blick die richtige Person unter all den unbekannten Gesichtern.

Als ich nach Brüssel kam, gab es insgesamt ungefähr 13 500 Angestellte bei der Nato. Es ist eine große Organisation, die für alles verantwortlich ist – von laufenden militärischen Operationen und Manövern bis hin zu Plänen, einheitliche Nato-Standards für Waffen und Material in den Mitgliedsstaaten durchzusetzen.

Der Generalsekretär hat zwei Hauptaufgaben. Zum einen ist er der Chef derjenigen Mitarbeiter der Allianz, die im Hauptquartier in Brüssel, in den entsprechenden Abteilungen der Mitgliedsländer sowie in den Büros unserer Partnerländer arbeiten. Zum anderen hat er den Vorsitz im Nordatlantikrat. Mehrmals in der Woche treffen sich die Botschafter der Mitgliedsländer, deren ständige Delegationen im Nato-Hauptquartier sitzen. Mehrmals im Jahr kommen Verteidigungs- oder Außenminister, eventuell auch die Staats- und Regierungschefs zusammen, die ihre Länder in diesem Rat repräsentieren. Diese Treffen werden als Minister- oder Gipfeltreffen bezeichnet. Der Rang der Teilnehmer variiert, die Sitzungen werden jedoch immer vom Generalsekretär geleitet.

Dass der Generalsekretär sowohl ein administrativer Chef ist – eine Art Konzernchef – als auch gleichzeitig Leiter des obersten Beschlussorgans, verschafft ihm im Vergleich mit anderen internationalen Organisationen eine besondere Position. Dort werden diese Aufgaben häufig getrennt. Bei den Vereinten Nationen führt der Generalsekretär die Organisation, während andere Personen den Sicherheitsrat und die Hauptversammlung leiten, in der die Beschlüsse gefasst werden.

Ein Generalsekretär der Nato hat natürlich nur eine begrenzte Macht, weil letztlich die Mitgliedsländer entscheiden. Dennoch besitzt der Generalsekretär weitreichenden Einfluss. Bei der Leitung einer großen Organisation hat man die Möglichkeit, Initiative zu ergreifen, man kann die Tagesordnung bestimmen und die Prämissen für Beschlüsse festlegen.

Ich trug nun die oberste Verantwortung für die vielfältigen Tätigkeiten in dieser schwierigen Organisation, allerdings wird in der Praxis viel an die stellvertretenden Generalsekretäre und andere enge Mitarbeiter delegiert. Von Anfang an war es mein Ziel, die Nato mit den Personen zu führen, die im sogenannten Private Office meine engsten Vertrauten waren. Ich wollte so viel Zeit und Energie wie möglich auf die politische Arbeit verwenden.

Ich hatte einige norwegische Mitarbeiter mitgebracht. Zum Stabschef ernannte ich Vegard Ellefsen, der in den vorangegangenen vier Jahren Norwegens Botschafter bei der Nato gewesen war. Meine langjährige Kommunikationschefin aus dem Büro des Ministerpräsidenten, Trude Måseide, wurde Kommunikationsberaterin. Gjermund Eide, ehemaliger Militärassistent für die Verteidigungsministerin Anne-Grete Strøm-Erichsen, begleitete mich als mein militärischer Berater nach Brüssel. Randi Ness, meine Beraterin im Storting nach der Wahl 2013, erklärte sich einverstanden, auch in Brüssel als Beraterin für mich zu arbeiten. Aus der politischen Planungseinheit der Nato holte ich den Politikwissenschaftler und Diplomaten Stian Jenssen, der die inneren Abläufe der Nato gut kannte und mir bei den Vorbereitungen geholfen hatte.

Wesentlich war, dass ich eine »Gang« aus Leuten um mich hatte, mit denen ich vertraut war und die mich kannten. Ich wusste, dass dieser Job zeitweise hektisch werden konnte, und als Ministerpräsident hatte ich gelernt, wie wichtig es ist, einige wenige Personen an mich zu binden, zu denen ich volles Vertrauen hatte. Ein solches dichtes, kleines Team gab mir mehr Kraft bei der Führung der Organisation. Alle mussten in der Lage sein, sowohl als politische Berater zu arbeiten als auch praktische Dinge zu regeln. Wir arbeiteten im Großen wie im Kleinen zusammen.

Ingrid und ich kamen nur wenige Tage vor meinem Amtsantritt nach Brüssel und zogen in ein Haus, das Lord Carrington für die Nato erworben hatte, als er in den 1980er Jahren Generalsekretär war. In der Anfangszeit wohnte Ingrid noch in Oslo, aber als Direktorin im Außenministerium hatte sie viel mit dem EU-System zu tun und konnte teilweise in Brüssel arbeiten.

Es war viele Jahre her, dass wir zum ersten Mal zusammengezogen waren. Ich lernte Ingrid 1975 kennen, als wir auf der weiterführenden Oslo Katedralskole in dieselbe Klasse gingen. Sie war mit einem älteren Kerl zusammen, der sie mit dem Auto in die Schule fuhr. Jeden Morgen sah ich, wie der Wagen vor dem Tor hielt, Ingrid sich zu ihrem Freund hinüberbeugte, sich für die Fahrt mit einem Kuss bedankte, die Autotür öffnete und ausstieg. Selbstsicher überquerte sie den Schulhof, wie eine Tänzerin. Die sie auch war.

Ingrid war energisch und stilsicher, sie hatte etwas Souveränes an sich. Aus den Jungen in ihrer Klasse machte sie sich nicht viel. Wir waren jung, unerfahren und besaßen kein Auto.

Aber ein Gebiet beherrschte ich meiner Ansicht nach recht gut, nämlich die Politik. Die Katedralskole war eine Schule mit hoher politischer Aktivität, intensiven Debatten und zahlreichen Wahlen in die verschiedenen Schülerorganisationen. Wahlen, zu denen ich mich aufstellte, gewann ich auch. Bis wir im Winter 1977 den Repräsentanten der Schule für die Landeskonferenz von Norwegens Gymnasiastenverband zu wählen hatten. Ein wenig überraschend stellte sich Ingrid als unabhängige Kandidatin zur Wahl und gewann. Da ich als Zweiter gewählt wurde, war ich ihr Vizerepräsentant, und wir reisten gemeinsam nach Trondheim. Ingrid und ich hatten damals denselben Freundeskreis. Ich war in sie verliebt, und sie fing an, sich ein bisschen mehr für mich zu interessieren. Eigentlich sollten wir mit all den anderen Delegierten in einer Turnhalle übernachten, aber weder Ingrid noch ich waren besonders scharf darauf. Stattdessen gingen wir ins Hotel Phoenix. Wir definierten uns nicht gleich als Liebespaar, aber unsere Beziehung wurde trotzdem immer enger. Bereits 1979 zogen wir zusammen in eine kleine Mietwohnung im Osloer Stadtteil Grünerløkka, ohne Bad und mit einer Toilette im Hausflur, die wir uns mit den Nachbarn teilten. Es war eine glückliche Zeit und der Beginn einer langen Lebensgemeinschaft.

Das Haus, in das wir 35 Jahre später in Brüssel einzogen, hatte einen völlig anderen Standard. Die Residenz war 1200 Quadratmeter groß, Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut und lag in einem abgeschirmten Teil der mehrere Kilometer langen Avenue Louise. Im Parterre gab es große Räume, die sich ausgesprochen gut für Abendessen und Repräsentationszwecke eigneten. Im ersten Stock richtete ich mein Arbeitszimmer ein, und hier hatten wir auch unsere privaten Wohn- und Schlafzimmer. Sechs große Zimmer in der zweiten Etage boten ausgezeichnete Möglichkeiten, Gäste unterzubringen. Und auf dem Dachboden hatte mein Vorgänger eine reichhaltige Auswahl an Fitnessgeräten hinterlassen.

An der Rückseite des Hauses führte eine kleine Treppe von der Terrasse hinunter in einen geschützten Garten, der neben dem Park Bois de la Cambre lag. Dort sollte ich in den nächsten Jahren beträchtliche Kilometer zurücklegen – allein und mit Freunden, bei Sonne und Schneeregen, manchmal mit einem Podcast im Ohr, dann wieder mit Telefonaten. Und hin und wieder ganz still vor mich hin grübelnd, wie um alles in der Welt wir mit all den Problemen umgehen sollten, die sich vor uns auftürmten.

Ein Team von drei Personen sorgte jederzeit für Ordnung in der Residenz. Berjan Beeuwkes erwies sich vom ersten Tag an als ein vorzüglicher Koch, außerdem leitete er sämtliche Aktivitäten in unserem neuen Heim mit fester Hand. Celine Van Esch und Gizela Oliveira kümmerten sich um all die anderen Dinge, sie räumten auf und putzten, empfingen die Gäste und servierten. Sie achteten darauf, dass ich stets frisch gewaschene