6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Millionen von Lesern aus der ganzen Welt haben Betty Mahmoodys authentischen Bericht über ihre dramatische Flucht aus dem Iran gelesen.

Durch den großen Erfolg von Nicht ohne meine Tochter erfuhr Betty von vielen Frauen und auch Männern, die ein ähnliches Schicksal haben und verzweifelt um ihre Kinder kämpfen. Mit leidenschaftlicher Anteilnahme begann sie, sich für diese Eltern und Kinder einzusetzen und gründete aus eigenen Mitteln die Hilfsorganisation "One World for Children".

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 519

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhalt

CoverInhaltÜber das BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungVorwortDanksagungErster TeilEndlich wieder zu HauseEine böse ÜberraschungZweiter TeilTragische FälleRechtsprechung in PakistanAußer ReichweiteGrenzübertrittZwischen Hoffen und BangenDritter TeilDie Mütter von AlgierDie Erfüllung eines GelübdesMoodys ReaktionDie Hilferufe werden gehörtEine Welt für KinderNachbemerkungÜber das Buch

Millionen von Lesern aus der ganzen Welt haben Betty Mahmoodys authentischen Bericht über ihre dramatische Flucht aus dem Iran gelesen. Durch den großen Erfolg von Nicht ohne meine Tochter erfuhr Betty von vielen Frauen und auch Männern, die ein ähnliches Schicksal haben und verzweifelt um ihre Kinder kämpfen. Mit leidenschaftlicher Anteilnahme begann sie, sich für diese Eltern und Kinder einzusetzen und gründete aus eigenen Mitteln die Hilfsorganisation »One World for Children«.

Über die Autorin

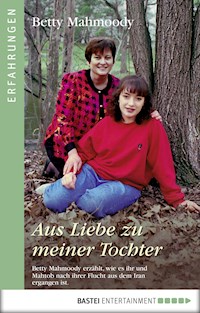

Betty Mahmoody wurde 1945 in Alma (Michigan) geboren. In zweiter Ehe war sie mit Bozorg Mahmoody verheiratet, einem Iraner, der in den USA als Arzt arbeitete. Die gemeinsame Tochter Mahtob war vier Jahre alt, als die Familie zu einem Urlaub in den Iran reiste … Betty Mahmoodys Buch NICHT OHNE MEINE TOCHTER erschien erstmals 1987 in den USA, wurde für den Pulitzer-Preis nominiert, in viele Sprachen übersetzt und ein Weltbestseller. 1992 erschien ein zweites Buch, AUS LIEBE ZU MEINER TOCHTER, das die Zeit nach ihrer Flucht beschreibt. Aus Angst vor ihrem Ehemann lebte sie nach ihrer Flucht viele Jahre unter geändertem Namen. Sie gründete eine Organisation zum Schutz von Kindern, deren Eltern aus verschiedenen Kulturkreisen stammen, und engagierte sich auf vielfältige Weise für eine gerechte, internationale Rechtsprechung in Sorgerechtsprozessen zwischen bi-nationalen Eltern. Betty Mahmoody lebt auch heute noch in den USA. Ihr Ehemann Bozorg Mahmoody (* 1939) starb 2009 in Teheran.

Betty Mahmoody

Aus Liebezu meiner Tochter

Die Fortsetzung des Weltbestsellers »Nicht ohne meine Tochter«

Aus dem amerikanischen Englisch von Annette Burkhardt, Gabriele Burkhardt, Horst Lauer

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Überarbeitete Neuausgabe

Copyright © 1992 by Betty Mahmoody

Titel der US-amerikanischen Originalausgabe: »For the Love of a Child«

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright © 1992, 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln

Titelmotiv: © Lifetouch Inc.

Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngen

Datenkonvertierung E-Book:

hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-1016-0

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Dieses Buch widme ich all jenen Kindern,die entführt und in fremde Länder gebracht wurden, und denen, die mit der Angst davor leben.

Vorwort zur aktualisierten Ausgabe 2016

Aus Liebe zu meiner Tochter erhebt die Stimme für die Eltern, deren Kind von einem Elternteil ins Ausland entführt wurde oder die eine solche Entführung befürchten. Das Thema ist seit meinem Buch Nicht ohne meine Tochter allgemein bekannt.

Viele Jahre lang haben diese Eltern schweigend gelitten, weil Medien und Rechtssystem überall in der Welt ihnen das Gefühl gaben, sie seien selbst schuld und hätten es besser wissen müssen. Man heiratet eben keinen Ausländer … Es schien, als hätten die Kinder aus diesen Ehen keine Rechte.

Nach langen, oft erschöpfenden Bemühungen gaben viele Eltern ihren Kampf um die Kinder auf, weil sie glaubten, ihrem Kind ein neues Trauma zuzufügen, wenn sie es aus einer Kultur rissen, an die es sich inzwischen gewöhnt hatte. Sie hofften, wenn ihre Kinder erwachsen wären, würden sie die Beziehung wieder aufnehmen. Alles aus Liebe zu ihren Kindern.

Aber inzwischen haben sich die Aufmerksamkeit und das Wissen über internationale Kindesentführungen weiter verbreitet, und viele Eltern sind heute in der Lage, Entführungen zu verhindern. Man weiß nicht, wie viele es sind, aber Prävention ist für alle Beteiligten das Beste.

Meine Hilfsorganisation One World: For Children hat an der Rückführung von 78 Kindern mitgewirkt. Diese Kinder konnten in das Zuhause zurückkehren, aus dem sie entführt worden waren, und die Gerichte in ihrer Heimat konnten die Dinge im Nachhinein regeln.

Seit der ersten Veröffentlichung dieses Buches hat sich viel verändert. Viele Flüchtlinge sind in der Welt unterwegs und suchen in anderen Ländern Zuflucht vor Krieg und Völkermord. In den Ländern, die diese Flüchtlinge aufnehmen, verändert sich dadurch einiges. Die Menschen brauchen einen sicheren Ort zum Leben und für ihre Familien. Aber irgendwann werden einige von ihnen Menschen aus den Gastländern heiraten, und so wird die Zahl bikultureller Ehen sich vervielfachen. Eine ganze Generation von Kindern mit doppelter Staatsangehörigkeit wird aufwachsen. Ich hoffe, die Regierungen begreifen beizeiten, dass sie diese Kinder schützen müssen.

PS: Die Geschichte, die ich in Kapitel 7 erzähle, von Mariann Saieed, Adam und Adora, hat ein glückliches Ende genommen. Adams Vater hat seinen Sohn benutzt, um in die USA einzureisen, weil er hoffte, dort leben und arbeiten zu können. Adora hatte er im kriegszerstörten Irak zurückgelassen. Als Adam gerettet wurde, kehrte er in den Irak zurück. Einige Jahre später, als Erwachsene, konnte auch Adora in die USA zurückkehren.

Danksagung der Autorin

Ich hatte das Glück, im Jahr 1986 mit der Agentur William Morris in Kontakt zu kommen. Die Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte, haben für mich mehr getan als nur ihre Arbeit und mein Leben nachhaltig beeinflusst. Sie standen mir in meinem neuen Beruf als Schriftstellerin beratend zur Seite, halfen mir durch ihr Vertrauen, meine Selbstachtung wiederzuerlangen, und wurden sehr gute Freunde, die mir auch privat nahestehen.

Mein literarischer Agent Michael Carlisle erwies sich als wahrer Freund, der in guten wie in schlechten Zeiten für uns da war. Wann immer es Grund gab, sich um unsere Sicherheit zu sorgen, stand Michael uns mit Rat und Tat zur Seite. Mehr als einmal beruhigte er uns und half uns, eine Situation zu meistern. Er war für mich Beschützer, geschäftlicher Berater und geistiger Betreuer in einem.

Marcy Posner war für mich von unschätzbarem Wert: Sie öffnete mir den Zugang zu einem weltweiten Markt. Wir verstehen uns sehr gut, da sie eine Tochter im Alter von Mahtob hat.

Randy Chaplin glaubte an meine Fähigkeit, Vorträge zu halten, und verhalf mir so zu einer Tätigkeit, die mir große Freude bereitet. Darüber hinaus bietet sie mir die Möglichkeit, ständig neue und interessante Leute kennenzulernen.

Mein französischer Lektor Antoine Audouard von den Editions Fixot ist der geistige Vater dieses Buches. Von Anfang an erkannte er die Bedeutung des Problems der elterlichen Kindesentführung und förderte das Buch, wo immer er konnte. So schlug er vor, ich solle nach Frankreich kommen, um dort ungestört zu arbeiten. Durch Antoine lernte ich die Mütter von Algier kennen, für mich eine alles überragende Entdeckung. Antoine hat bei der Arbeit an diesem Buch Unschätzbares geleistet.

Anja Kleinlein vom Gustav Lübbe Verlag war für Mahtob und mich mehr als nur die Lektorin der deutschsprachigen Ausgabe meiner Bücher. Wir haben sie als Familienmitglied aufgenommen, weil wir sie gernehatten und sie zu einem wichtigen Bestandteil unseres Lebens geworden war. Anja setzte sich mit Leib und Seele für mich ein, als das Interview mit Moody im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde und man mich in Deutschland lautstark angriff.

Tom Dünne von St. Martin’s Press war mir bei diesem Buchvorhaben eine enorme Hilfe und verwandte viel Zeit und Sorgfalt auf die Redaktion und Gestaltung. Sein Interesse an dem Thema, geweckt durch mein erstes Buch Nicht ohne meine Tochter, freut mich ganz besonders.

Aufgrund der ausgezeichneten Mitarbeit von Jeff Coplon ist dieses Buch so geworden, wie ich es mir gewünscht habe. Er half mir beim Schreiben der Geschichten und brachte dabei seinen journalistischen Scharfblick und Sachverstand ein.

Mahtob und ich hatten das Glück, nach dem in Nicht ohne meine Tochter beschriebenen Albtraum mit offenen Armen empfangen zu werden und unsere schrecklichen Erlebnisse nutzen zu können, um das Leben anderer auf positive Weise zu beeinflussen. Dadurch gewannen wir unzählige neue Freunde und begegneten vielen, die unser Leben in einer Weise bereicherten, dass wir immer daran denken werden.

Dies ist eine wahre Geschichte.

Die Charaktere sind authentisch, die Ereignisse real. Allerdings wurden Namen und Details, anhand derer bestimmte Personen identifiziert werden könnten, geändert. Sie und ihre Familien sollen nicht von den Regierungen ihrer Länder verhaftet und hingerichtet werden. Davon betroffen sind Don und Miriam, Sarah, Beverly und Sabrina, Meg, Fereshteh und Kayvan sowie Marilyn und Feridun.

Nelson Bates’ Name wurde geändert, um meinen Aufenthaltsort geheim zu halten.

Erster Teil

Endlich wieder zu Hause

Mittwoch, 5. Februar 1986.

»Mommy, schau mal, die amerikanische Flagge!«, rief Mahtob, als wir uns der amerikanischen Botschaft in Ankara näherten. Ihr Atem blieb als weiße Wolke in der Luft stehen. Ich spürte meine Füße kaum noch. Mit jedem Schritt erinnerten uns unsere schmerzenden Glieder an den Marsch, den wir hinter uns hatten. Fünf Tage hatte es gedauert, bis wir zu Fuß und zu Pferd das Grenzgebirge zwischen Iran und Türkei überquert hatten – Schmuggler hatten uns den Weg gewiesen und so unsere Flucht ermöglicht. Ich war vierzig Jahre alt und hatte eine sechsjährige Tochter. Wir waren beide am Ende unserer Kräfte.

Während der vergangenen achtzehn Monate, in denen Mahtob und ich im Iran gefangen gewesen waren, hatten wir die amerikanische Flagge nur auf Fotografien zu Gesicht bekommen. Auf diesen Fotos war immer das Gleiche zu sehen: Die Flagge wurde entweder schändlich verbrannt, oder man hatte sie mit groben Strichen auf den Zementboden einer Schule gemalt, damit die Kinder vor dem Betreten des Klassenzimmers auf ihr herumtrampeln und auf sie spucken konnten. Dass die Flagge an jenem denkwürdigen Tag über unseren Köpfen frei im Wind flatterte, bedeutete etwas ganz Besonderes für mich: Sie war das Symbol unserer Befreiung.

In den letzten anderthalb Jahren hatte ich oft gefürchtet, diesen Anblick nie wieder zu erleben. Im Juli 1984 hatten Mahtob und ich Sayyed Bozorg Mahmoody, meinen im Iran geborenen Mann, zu einem, wie er versprach, zweiwöchigen Besuch in seiner Heimat begleitet. Erst nach unserer Ankunft erklärte Moody – so nannten ihn alle –, dass wir für immer im Iran bleiben würden. Meine Tochter und ich waren von meinen beiden Söhnen im Teenageralter, die aus meiner früheren Ehe stammten, getrennt – eine halbe Welt von meinen Eltern, unseren Freunden, von allem entfernt, was uns teuer und vertraut war.

Am schlimmsten für mich war die Entdeckung, dass ich die Kontrolle über mein Schicksal verloren hatte. Nach der fundamentalistischen islamischen Gesetzgebung des Iran galten Mahtob und ich als iranische Bürger, und Moody war unser absoluter Gebieter. Wir konnten das Land nicht ohne seine schriftliche Erlaubnis verlassen. Ohne diese Erlaubnis waren wir gezwungen, unser ganzes Leben dort zu verbringen, obwohl Moody immer unberechenbarer wurde und Mahtob und mich immer öfter und heftiger verprügelte.

Ich hatte den Iran nicht auf diese Weise verlassen wollen. Alle Versuche jedoch, mich mit Moody zu verständigen, waren fehlgeschlagen. Drei Wochen zuvor hatte ich ihn gebeten, er solle seine Entscheidung, uns im Iran zurückzuhalten, nochmals überdenken. »Bitte, Moody«, flehte ich, »sag in fünf Jahren oder in zehn Jahren, aber sag nicht nie. Wenn du nie sagst, habe ich nichts mehr, wofür ich leben kann.«

Seine Antwort war: »Nie! Ich will nie mehr etwas von Amerika hören.« Und ich wusste, er meinte, was er sagte.

In den darauffolgenden Tagen fasste ich die wohl folgenschwerste Entscheidung meines Lebens: Wir mussten uns von Moody trennen, um jeden Preis. Es war mir klar, dass Mahtob und ich unser Leben riskierten, wenn wir versuchten, im Februar das Gebirge zu überqueren. Selbst die Schmuggler hielten die Berge zu dieser Zeit für unpassierbar. Es gab viele Gefahren. Wir konnten erfrieren oder in eine Schlucht stürzen. Unsere Führer konnten uns ausrauben und im Stich lassen oder uns an die iranischen Behörden ausliefern. Das war die schrecklichste Aussicht, denn ich konnte dafür hingerichtet werden, dass ich einem Vater das Kind weggenommen hatte.

Dennoch fühlte ich eine unheimliche Ruhe, einen völligen Frieden in mir, wenn ich daran dachte, was wir tun würden. Ich hatte erfahren müssen, dass es Schlimmeres gab, als zu sterben. Am Tag unserer Flucht eröffnete Moody unserer Tochter, dass sie mich nie mehr wiedersehen würde. Er hatte für mich allein – bereits für den übernächsten Tag – einen Flug in die Vereinigten Staaten gebucht. Mir war klar, dass uns keine andere Wahl blieb: Wir mussten fliehen. Und Mahtob, die in den letzten Tagen erlebt hatte, wie die Grausamkeit ihres Vaters erneut und heftiger denn je durchbrach, war zu derselben Entscheidung gelangt.

Acht Tage später, im Foyer der amerikanischen Botschaft, war ich am Ende meiner Kraft. Müde sah ich den Konsul an, der mir erklärte, dass ich unsere Pässe vermutlich bei der Polizei in Ordnung bringen lassen müsste.

»Bitte, tun Sie das für mich«, bat ich. »Ich habe Angst, zur Polizei zu gehen.« Unsere neuen amerikanischen Pässe, die wir von der Schweizer Botschaft in Teheran bekommen hatten, trugen keine Einreisestempel. Nach türkischem Gesetz waren wir illegale Einwanderer. Die Polizei konnte mich einsperren – das bedeutete eine Trennung, die Mahtob und ich nicht durchstehen würden. Man konnte uns sogar an den Iran ausliefern.

Der Konsul war bereits vom amerikanischen Außenministerium über unsere Notlage informiert worden und hatte offensichtlich Mitleid mit uns, als wir so erschöpft dasaßen. Er meinte: »Ich kann nichts garantieren, aber ich werde sehen, was ich tun kann.«

Da es einige Zeit in Anspruch nehmen würde, unsere Reisedokumente in Ordnung zu bringen, schlug er uns vor, in der Zwischenzeit Ankara zu besichtigen. Nein, danke! Wir hatten in Teheran die Luftangriffe des Irak auf den Iran überlebt. Wir waren den Gewehrkugeln kurdischer Rebellen entgangen. Wir hatten in fünf Tagen diese gefährlichen Berge überquert, und wir hatten kaum etwas gegessen oder geschlafen. Nach alledem wollte ich Moody jetzt nicht die Gelegenheit bieten, uns während eines Stadtbummels in Ankara zu schnappen. Fürs Erste war ich genau da, wo ich sein wollte, nämlich sicher im Schutz der amerikanischen Flagge.

Und ich hatte noch einen anderen zwingenden Grund, weshalb ich sofort weiterreisen wollte: Wenige Tage bevor wir den Iran verließen, hatte sich mein Vater einer lebensgefährlichen Darmkrebsoperation unterzogen. Auf der Flucht hatte ich keine Möglichkeit gehabt herauszufinden, ob er noch am Leben war. Am vorangegangenen Abend hatte ich von unserem Hotel in Ankara aus mit ihm telefoniert und fürchtete nun, er könne den Tag nicht überstehen. Er hatte mich gedrängt, schnell nach Hause zu kommen, und ich war entschlossen, bei ihm zu sein, bevor es zu spät war.

»Ich will den ersten Flug nach Hause!«, sagte ich zu dem Konsul.

Die türkische Polizei war nur das letzte in einer langen Reihe möglicher Hindernisse. Mahtob und ich wussten, dass wir den Iran ohne die schriftliche Erlaubnis meines Mannes nie legal hätten verlassen können. Auf der Fahrt von Teheran zur Grenze war unser Wagen oft von der Sicherheitspolizei zu einer routinemäßigen Kontrolle angehalten worden. Jedes Mal, wenn sich ein Wachposten dem Fahrzeug näherte, blieb mir fast das Herz stehen. Im klaren Bewusstsein, dass dies das Ende sein konnte, verkroch ich mich hinter meinem Tschador, um jedwede Tarnung, die er mir bieten mochte, nach Kräften auszunutzen. Aus irgendeinem Grund fragte man uns nie nach unseren Ausweisen.

Auch in der Türkei hatten wir Glück, als wir mit dem Bus von der Gebirgsstadt Van nach Ankara fuhren. Ich sah, dass andere Busse am Straßenrand parkten; die Fahrgäste waren ausgestiegen und präsentierten ihre Papiere zur Kontrolle. Auch unser Bus wurde immer wieder angehalten; Männer in Khaki-Uniformen stiegen ein und sprachen kurz mit dem Fahrer, aber sie winkten uns anschließend jedes Mal durch. Erst als wir in einem Hotel in Ankara gegenüber der amerikanischen Botschaft ein Zimmer nehmen wollten, wurden wir nach unseren Papieren gefragt.

Es gibt keine Erklärung dafür. Ich glaube, dass wir durch Gottes Hand gerettet wurden.

Wir wurden vom Konsul und vom Vizekonsul in die amerikanische Botschaft zum Mittagessen eingeladen. Das in Aussicht gestellte Essen begeisterte uns: Cheeseburger mit Pommes frites! Als wir vor dem monumentalen Tor des amerikanischen Botschaftsgebäudes standen, das forsch von zwei Wachposten der Marine aufgerissen wurde, entstand eine Verzögerung, weil ich unwillkürlich den Männern den Vortritt lassen wollte.

»Nach Ihnen«, sagte der Konsul.

»Nein, nach Ihnen«, wiederholte ich mechanisch.

»Nach Ihnen«, sagte der Vizekonsul.

»Nach Ihnen«, beharrte ich. Die Komödie, die von den Marx Brothers hätte sein können, endete erst, als mir bewusst wurde, dass ich im Iran gewohnheitsmäßig hinter Moody und den anderen Männern hergegangen war. Niemand hatte mir das sagen müssen; ich tat einfach, was Millionen Frauen um mich herum taten. Es dauerte noch Monate, bis ich es wieder als normal empfand, einem Mann durch die Tür voranzugehen.

Als wir in der Botschaft auf Nachricht von der türkischen Polizei warteten, zeichnete Mahtob ein Bild von einem Boot auf dem Thunder Bay River, der hinter unserem Haus in Michigan vorbeifließt. Im Hintergrund zeichnete sie mehrere Bergketten, und sie sagte: »Ich will nie mehr Berge sehen.«

Dann kam der Konsul zurück; man sah ihm an, dass er Erfolg gehabt hatte. »Es ist alles in Ordnung, Sie können jetzt nach Hause fliegen.«

Sechs Stunden später saßen wir im Flugzeug. Da wir keinen Direktflug nach New York bekommen hatten, bezahlte die Fluggesellschaft für Unterkunft und Verpflegung im Münchner Sheraton. Trotz der Verlockungen einer westlichen Speisekarte brachten wir keinen Bissen hinunter, so sehr litten wir noch unter der Anspannung der vergangenen Tage, von unseren geschrumpften Mägen ganz zu schweigen. Ich überredete Mahtob immerhin dazu, eine Portion Himbeeren zu bestellen. Über die Schale hinweg sagte sie mit einem schlauen Lächeln: »Mommy, du nimmst mich auf den Arm! Ich weiß, dass wir in Michigan sind, denn das sind echte Himbeeren.«

Da wir am Kennedy Airport mit Verspätung eintrafen, verpassten wir den letzten Anschlussflug nach Detroit. Wir passierten den Zoll und machten uns dann gleich zu dem Flugsteig auf, von dem aus am nächsten Morgen der erste Flug gehen sollte. Wir waren fast zu Hause, aber ich fühlte mich immer noch allein und verletzlich. Die Nacht würde Moody eine Chance geben, die Entfernung zwischen uns zu verkürzen. Misstrauisch beäugte ich jeden, der an uns vorbeiging.

Als wir zum Flugsteig der Northwest Airlines kamen, war der Flughafen wie verlassen. Ich machte es Mahtob auf den Plastikstühlen so bequem wie möglich und begann dann meine Nachtwache. So müde ich war, ich wagte nicht zu schlafen und meine Tochter unbeobachtet zu lassen. Auch Mahtob schlief nicht viel, aber sie beklagte sich nicht. Ich sah die Müdigkeit in ihrem Gesicht und dachte bei mir, wie bemerkenswert sie doch war, wie reif, geduldig und gefasst. Es gibt viele Eltern, die für ihr Kind das Gleiche getan hätten wie ich. Aber es gibt nicht viele Sechsjährige, die ausgehalten hätten, was Mahtob ausgehalten hatte. Ich war stolz darauf, ihre Mutter zu sein – und dankbar, dass ich mein Versprechen, den Iran nicht ohne sie zu verlassen, hatte halten können.

Als der Flugkapitän am nächsten Morgen den Anflug auf den Metropolitan Airport von Detroit ankündigte, wachte Mahtob auf. Sie glaubte, nicht recht gehört zu haben. »Hat er wirklich Detroit gesagt?«, wollte sie wissen.

Wir rannten beide die Rampe hinunter. Michigan! Freiheit! Familie! Sicherheit! Wir wurden von einem halben Dutzend Verwandter begrüßt. Als ich zwei Tage vorher von München aus angerufen hatte, hatten sie mich gefragt, was ich am meisten vermisst hätte. Mir fiel nichts anderes ein als … Snickers! Ich hatte sicher noch nie mehr als ein oder zwei Snickers im Jahr gegessen, aber jetzt hatte ich plötzlich beide Arme voller Tüten mit Schokoriegeln, die für den Rest meines Lebens an Halloween für sämtliche Nachbarskinder reichen würden.

Mahtob bekam zwei Puppen geschenkt: eine Cabbage Patch Doll und eine Puppe ganz in Violett, Mahtobs Lieblingsfarbe. Im Iran hatte Mahtob immer gefragt: »Wenn wir hier rauskommen, gehen wir dann gleich drei Tage lang zu McDonald’s, bevor wir zu den Großeltern fahren?« Jetzt, da wir tatsächlich zurückgekehrt waren, dachte sie nicht mehr an McDonald’s. Sie wollte nur noch heim und alle begrüßen.

Am Flughafen vermisste ich sofort meine beiden Söhne Joe und John. Sie waren erst von unserer Ankunft benachrichtigt worden, als wir in Detroit landeten. Die Nerven eines jeden Familienmitglieds waren zum Zerreißen gespannt gewesen; niemand hatte gewagt, an unsere Ankunft zu glauben, und niemand wollte Joe und John am Ende enttäuschen.

Alle, die zur geplanten Ankunftszeit am Abend vorher nach Detroit gekommen waren, um uns abzuholen, hatten die Nacht am Flughafen verbracht. Als wir nicht wie geplant ankamen, begann eine meiner Schwestern zu schreien. Sie war überzeugt, dass etwas Schreckliches passiert sein müsste, dass wir irgendwie abgefangen worden wären.

Als wir an jenem Freitagmorgen nun endlich ankamen, waren wir völlig erschöpft. Doch die Aufregung hielt uns wach, und als wir über die vereiste Autobahn heimwärts fuhren, sah ich die mir so vertraute Landschaft mit neuen Augen. Berge frischen Schnees säumten die Straßen. Meine Heimat war für mich schon immer etwas ganz Besonderes gewesen, aber so schön wie heute hatte Michigan noch nie ausgesehen.

Endlich erreichten wir das Farmhaus meiner Eltern im ländlichen Bannister. Wir fuhren die gewundene, ungepflasterte Einfahrt hinauf, und an der Größe der Bäume sah ich, wie lange wir fort gewesen waren. Jahre zuvor hatte ich Dad geholfen, um das Haus Dutzende kleiner Kiefern zu pflanzen. Wenn man einen Baum jeden Tag zu Gesicht bekommt, fällt einem nicht auf, dass er wächst. Aber diese Kiefern waren wirklich gewachsen, seit ich sie das letzte Mal gesehen hatte. Sie machten mir plötzlich bewusst, was mich erwartete, wie viel mir vom Leben meiner Söhne und von Dads hartnäckigem Überlebenskampf entgangen war.

Das Haus hatte drei Ebenen. Vom Treppenabsatz am Eingang stiegen wir sechs Stufen zur Küche hinauf. Als wir oben ankamen, erhielten wir das schönste Begrüßungsgeschenk, das wir uns vorstellen konnten: Aus dem Badezimmer zu unserer Linken ertönte ein schwaches »Buh!«. Wir spähten durch die halb offene Tür – und da war Dad, der sich schwer auf das Waschbecken stützte. Er hatte Mahtob so begrüßt, seit sie ein Baby war, und sie damit immer zum Lachen gebracht. Dad war zu krank, um aufzustehen, es hatte schon große Mühe gekostet, ihm ins Badezimmer zu helfen, aber er hatte unbedingt etwas Besonderes für seine Enkelin tun und dieses Ritual beibehalten wollen. Er wäre nicht dazu in der Lage gewesen, wenn die Liebe zu Mahtob ihm nicht die Kraft gegeben hätte. Mahtob wird ihm das nie vergessen.

Mom begrüßte uns in der Küche. Sie hatte Blaubeer- und Bananencremekuchen für uns gebacken, wie es sich Mahtob von München aus gewünscht hatte. Joe hatte man nicht erreichen können, aber mein jüngerer Sohn John war da. Er würde in zwei Monaten seinen sechzehnten Geburtstag feiern und war dreizehn Zentimeter gewachsen, seit ich ihn das letzte Mal gesehen hatte. Inzwischen war er viel größer als ich. John umarmte und küsste mich und konnte die Tränen nicht zurückhalten.

Wir gingen in das große Wohnzimmer, in dem das Pflegebett stand, an das mein Vater jetzt gefesselt war. Dad hatte sich wieder hingelegt. Vor seiner Krankheit war er kräftig und stämmig gewesen, ungefähr einen Meter sechzig groß und achtzig Kilo schwer. Er war immer ein Energiebündel gewesen und wurde so gut wie nie müde. Als ich zu meinem »kurzen Besuch« in den Iran aufbrach, befand sich seine Krebserkrankung in fortgeschrittenem Stadium, aber man sah es ihm nicht an. Dad hatte zwar seinen Job im Montagewerk einer Autofabrik aufgegeben und sich pensionieren lassen, aber er war immer auf den Beinen, steckte in Arbeitskleidern, kümmerte sich um den Garten oder mähte den Rasen. Danach ruhte er sich gern auf einem Liegestuhl im Garten aus und verfolgte im Radio die Baseballspiele seiner geliebten Tigers aus Detroit.

Zur Zeit meiner Abreise im Jahr 1984 waren die Tigers auf Siegeskurs gewesen. In den nächsten anderthalb Jahren hatte ich mich immer erkundigt, wenn ein iranischer Bekannter von einer Reise in die Staaten zurückkehrte, wie es den Tigers ging und wer die Meisterschaft gewonnen hatte. Niemand schien zu verstehen, wovon ich sprach. Ein Brief von John mit der Nachricht, dass Detroit gewonnen hatte, kam nie bei mir an.

In den letzten anderthalb Jahren hatte der Krebs von Dad einen schrecklichen Tribut gefordert. Dad war bis aufs Skelett abgemagert und wog nur noch 36 Kilo. Er sah aus wie das Opfer einer Hungersnot. Während der Chemotherapie waren ihm die meisten Haare ausgefallen, und die verbliebenen – einst grau meliert – waren weiß geworden. Dad trug einen zu groß gewordenen Schlafanzug und lag auf dem Rücken ausgestreckt im Bett. Er hatte kaum die Kraft, den Kopf in unsere Richtung zu drehen. Über einen Schlauch bekam er Sauerstoff. Immer noch keuchte er von der Anstrengung, die das Aufstehen und die Begrüßung ihm bereitet hatten. Ich sollte ihn nie mehr angekleidet sehen.

Dad hatte verbissen gekämpft, um diesen Tag noch zu erleben. Hartnäckig hatte er sich ans Leben geklammert. Obwohl der Krebs seinen Körper allmählich auffraß, gab er nicht auf. Während der ganzen schrecklichen Zeit war er der Einzige in meiner Familie gewesen, der wirklich daran glaubte, dass Mahtob und ich einen Weg zur Flucht finden würden. Er hatte von mir erwartet, dass ich zurückkehren würde, und in all den Jahren hatte ich seine Erwartungen nur selten enttäuscht.

Er sah zu mir auf und lächelte. »Ich wusste, dass du es schaffst«, flüsterte er. »Du bist stark.« Ich sollte im Lauf der nächsten sechs Jahre noch viele Auszeichnungen erhalten, aber dieses Lob war für mich das höchste.

Jeder wollte mir gleich aufgeregt erzählen, was sich während meiner anderthalbjährigen Abwesenheit zu Hause zugetragen hatte. Das freute mich zwar, aber ich war zu erschöpft, um die Aufmerksamkeit, die mir zuteilwurde, genießen zu können. Nach allem, was ich durchgemacht hatte, sah ich die Dinge aus einer anderen Perspektive. Ich fand keinen Gefallen mehr an Small Talk.

Offensichtlich wollte keiner in meiner Familie hören, was Mahtob und mir im Iran zugestoßen war, und niemand nahm dazu Stellung. Sobald ich auf mein Leben in Teheran zu sprechen kam, lenkten sie ab und sagten, das sei zwar alles schlimm gewesen, aber ich sei doch nun zu Hause und solle diese schreckliche Zeit vergessen.

Mahtob und ich zogen zu meinen Eltern, da wir nicht wussten, wohin wir sonst gehen sollten. Die gesamte Familie übernahm es, uns zu beschützen. Meine Angehörigen sind arglose Leute vom Land, die vorher nie die Türen abgeschlossen hatten; doch nun waren stets alle Riegel vorgeschoben. Das Gewehr meines Vaters war immer geladen, und die Erwachsenen hätten es im Notfall auch benutzt. Moody kannte das Haus meiner Eltern. Hier würde er uns zuerst suchen. Da es in diesen Situationen an gesetzlichem Schutz fehlt, würde ihn kaum etwas hindern können, Mahtob in den Iran mitzunehmen.

Im Laufe unserer ersten Woche daheim rief ich das FBI und den Chef der Bezirkspolizei an und erkundigte mich, inwieweit sie uns schützen könnten. Von beiden Stellen erhielt ich die gleiche Antwort: Sie könnten nur im Nachhinein tätig werden. »Es klingt vielleicht kalt und unmenschlich«, sagte der FBI-Beamte, »aber wir können erst dann etwas tun, wenn ein Verbrechen bereits begangen worden ist.«

Wir litten alle unter der Anspannung, hörten auf jedes ungewohnte Geräusch und beobachteten jeden fremden Wagen, der die Straße heraufkam. Wenn das Telefon klingelte und sich am anderen Ende der Leitung niemand meldete, befürchteten alle sofort das Schlimmste. Aus Angst, es könne Moody sein, gingen Mahtob und ich grundsätzlich nicht an den Apparat.

Als wir unsere Flucht aus dem Iran planten, hatte ich angenommen, Mahtob und ich könnten nach unserer Rückkehr in den Vereinigten Staaten untertauchen und uns eine neue Identität zulegen; damit würden wir unauffindbar sein. Doch ich wurde schwer enttäuscht, als ich wenige Tage nach unserer Rückkehr mit Teresa Hobgood – der Mitarbeiterin des US-Außenministeriums, die meinen Fall bearbeitete – darüber sprach, Mahtobs Namen zu ändern. Teresa erklärte mir, dass ich Mahtob zwar nennen könne, wie ich wolle, dass ihr Name ohne Erlaubnis des Vaters aber laut Gesetz erst nach ihrem achtzehnten Geburtstag geändert werden dürfe. Außerdem müsse ich, wenn ich untertauchen wolle, woanders hinziehen und alle Kontakte zu Freunden und zu meiner Familie abbrechen. Nicht einmal meine Söhne dürfte ich dann noch anrufen.

Warum hatte ich den Iran überhaupt verlassen? Mit einem entbehrungsreichen Leben und den irakischen Luftangriffen hätte ich fertigwerden können. Aber ich konnte nicht als Gefangene leben, und Mahtob sollte nicht in einer Gesellschaft aufwachsen, die sie dazu erzog, ein Leben in Gefangenschaft als normal zu empfinden.

Moody hatte uns im Iran gefangen gehalten. Ich würde nicht zulassen, dass er uns auch in Amerika gefangen hielt.

Ich stellte noch eine Überlegung an. Im Iran hatte ich mehrere Frauen und Kinder kennengelernt, die in einer ähnlichen Lage waren wie ich. Ich hielt es für meine Pflicht, anderen die Tragweite interkultureller Beziehungen bewusst zu machen. Zum Beispiel hatte ich nicht gewusst, dass ich von dem Moment an, in dem ich Moody heiratete (auch wenn dies in meinem eigenen Land geschah), iranische Staatsangehörige geworden war. Das erfuhr ich erst, als ich mich an die Schweizer Botschaft in Teheran wandte und man mir dort sagte, man könne mir kein Asyl gewähren. Ich wollte, dass andere die richtigen Fragen stellten, bevor es zu spät war. Ich wollte, dass andere von der Lektion profitierten, die ich auf so bittere Weise hatte lernen müssen: Man kann die Rechte, die man in seinem Heimatland besitzt, nicht einfach in einen Koffer packen und mitnehmen.

Von der Regelung der Namensfrage einmal abgesehen, war eines klar: Ich brauchte Geld. Bei meiner Flucht hatte ich nichts mitnehmen können, und auch in Amerika war ich völlig mittellos. Moody hatte, ungefähr einen Monat nachdem wir in Teheran angekommen waren, unsere gesamten Ersparnisse, die hauptsächlich vom Verkauf unseres Hauses stammten, aus Michigan abgezogen. Nie hatte ich in der Vergangenheit jemanden um Geld gebeten, und ich wollte damit auch jetzt nicht anfangen. Ich kündigte meine kleine Altersversicherung, um uns vorerst über Wasser zu halten. Doch das würde nicht lange der Fall sein. Das Geld reichte nicht annähernd für die 12 000 Dollar, die ich für unsere Flucht bezahlen musste, geschweige denn für die Kapitalertragssteuer, die ich dem Staat noch vom Verkauf unseres Hauses schuldete.

Trotz dieser negativen Bilanz und obwohl ich keine Arbeit und keinerlei Sicherheit hatte, war es mir wichtig, mein Versprechen zu halten und Amahl – einem iranischen Geschäftsmann – das Geld zurückzuzahlen, das er den Schmugglern gegeben hatte, damit sie uns aus dem Iran schafften. Gegen den Rat meiner Freunde ging ich in Alpena zur National Bank of Detroit und schilderte dem stellvertretenden Direktor Francis Flanders, wie Amahl mir vertraut und sein Leben für uns aufs Spiel gesetzt hatte. Mit 12 000 Dollar in der Tasche verließ ich die Bank und ging direkt zur Western Union, wo ich das Geld telegrafisch auf ein Konto »irgendwo auf der Welt« überwies. Dass Mr. Flanders mir in jener verzweifelten Situation vertraut hat, werde ich ihm nie vergessen.

Dass ich ein Buch über den Iran schreiben würde, war mir von dem Tag an klar, als ich in Teheran aus dem Flugzeug in die erdrückende Hitze trat, ein Gewirr schriller Stimmen hörte und die gehorsamen Legionen von Frauen in ihren langen, fließenden, schwarzen Tschadors sah, die meist nur ein Auge freiließen. Moody hatte seine Heimat 1959 verlassen, als der Iran noch ein westlich geprägtes Land unter der Regierung des Schahs war. Nichts in meinen zwölf Jahren mit Moody hatte mich auf das vorbereiten können, was ich dort erlebte. Ich hatte viele Fotos des Iran vor der Revolution gesehen – darunter Bilder von Frauen mit modernen Frisuren und kurzen Röcken –, und ich war bestürzt, wie sehr sich das Land nach Ayatollah Khomeinis Machtübernahme verändert hatte.

Obwohl ich keinerlei Ausbildung als Schriftstellerin hatte, beschloss ich sofort, über diese so völlig andere Gesellschaft zu schreiben. Ich wollte darüber schreiben, wie sich ein Land nach der islamischen Revolution verändert hatte, aber auch darüber, was geblieben war: über Sitten und Gebräuche, das Essen, den Alltag der gewöhnlichen Menschen. Als Gast der Familie meines Mannes hatte ich einen unschätzbaren Vorteil vor all denen, die das Land von einem Fünfsternehotel aus erlebten. Ich würde zwar nur zwei Wochen lang im Iran sein, aber ich wusste, dass ich viel lernen konnte, wenn ich dazu bereit war.

Aus zwei Wochen wurden dann achtzig, und schließlich hatte ich mehr Stoff, als mir lieb war. Ich plante zwar nach wie vor, ein Buch zu schreiben, aber ich verschob das Projekt auf unbestimmte Zeit.

Am zweiten Abend nach unserer Rückkehr nach Michigan trat eine wichtige Veränderung in meinem Leben ein. Es war Samstagabend, und John, Mahtob und ich waren mit Karen McGinn und Doug Wenzel, Freunden aus Alpena, zum Essen verabredet. Wir hatten im Iran kein Auto gehabt, und ich saß nach anderthalb Jahren zum ersten Mal wieder am Steuer. Es war verwirrend und wundervoll zugleich. Unser neuer, mitternachtsblauer Ford war vor unserer Abreise kaum benutzt worden, und ich genoss seine Fahreigenschaften und schwelgte in dem mit Samt ausgekleideten Innenraum. Was für ein Unterschied zu den eckigen, klapprigen Paykans, die die Straßen von Teheran verstopften!

Während wir mit unseren Freunden aßen, ließ meine innere Anspannung etwas nach, und ich konnte zum ersten Mal darüber sprechen, was Mahtob und mir zugestoßen war. Für meine Familie war es allzu schmerzlich gewesen, sich die Einzelheiten unserer Qualen und unserer Flucht anzuhören, aber meine Freunde waren wie gebannt von dem, was wir erzählten. »Du musst unbedingt ein Buch schreiben!«, rief Karen, als ich geendet hatte.

»Das will ich ja«, sagte ich. »Aber zuerst muss ich Arbeit finden. Ich habe keinen Cent mehr.«

Doch Karen ließ nicht locker. »Mein Bruder arbeitet bei einem Verlag in Chicago. Soll ich ihn anrufen und fragen, wie man so was anfängt?«

»Klar«, sagte ich. Ich war schläfrig. Zwei Wochen lang hatte ich kaum ein Auge zugetan, und hier, in entspannter Atmosphäre und nach einem Glas Champagner, merkte ich plötzlich, wie müde ich war. Die Idee, ein Buch zu schreiben, klang noch sehr unwirklich.

Am Sonntag wurde mein älterer Sohn Joe zwanzig, und ich freute mich wahnsinnig darauf, diesen Tag mit ihm feiern zu können. Als ich meiner Mutter half, das Mittagessen vorzubereiten und den Geburtstagskuchen zu backen, konnte Dad plötzlich nicht mehr richtig atmen. Wir riefen schnell Roger Morris, den Arzt meines Vaters, dann einen Krankenwagen. »Es sieht nicht gut aus«, sagte Roger. »Es ist überhaupt ein Wunder, dass er so lange durchgehalten hat.«

Ich war verzweifelt. Ich hatte so lange darauf gewartet, Dad zu sehen, und war von so weit gekommen – und jetzt sollte ich ihn verlieren? Das ist nicht fair! Bitte, lieber Gott, lass ihn nicht sterben! Dann machte ich mir Vorwürfe wegen meiner Selbstsucht. Im Iran hatte ich immer gebetet, dass Dad den Tag unserer Ankunft noch erleben möge, und meine Gebete waren erhört worden. Aber je mehr Gott gab, desto mehr verlangte ich.

Am Montag, als Dads Zustand sehr kritisch war, erhielt ich einen Anruf von Steven Starr von der Agentur William Morris in New York. Karen war schnell gewesen. Steven klang begeistert: »Sie haben da eine unglaubliche Story, und wir würden gern über die Möglichkeit eines Buches mit Ihnen sprechen.«

»Irgendwann später, nicht jetzt«, sagte ich, denn ich war erschöpft und wollte jede freie Minute mit Dad verbringen.

»Sie könnten damit wahrscheinlich eine Menge Geld verdienen«, fuhr Steven fort. Obwohl ich keinen Cent hatte, lehnte ich ab.

Am Dienstag rief Steven nochmals an und sagte: »Wir müssen unbedingt miteinander reden. Das ist eine unglaubliche Geschichte.« Er fügte hinzu, dass er sicher einen beträchtlichen Vorschuss für mich aushandeln könne. Und erst da wurde mir bewusst, dass ich ja, wenn ich ein Buch schrieb und damit Geld verdiente, zu Hause bleiben und bei Mahtob sein konnte. Dann hatte ich ja eine Arbeit!

Wir vereinbarten, uns einige Tage später in Detroit zu treffen. Zwar teilte ich die Sorge meiner Familie, was unsere Sicherheit anging, aber schließlich stimmte ich Steven zu, dass ein gewisses Maß an Berühmtheit durch mein Buch den besten Schutz bot: Wenn ich mit meiner Geschichte genug Menschen ansprechen und auch überzeugen konnte, würde Moody vielleicht zu eingeschüchtert sein, um weitere Schritte zu unternehmen.

Am Mittwoch, dem sechsten Tag nach meiner Rückkehr, bereitete sich Dad auf den elften chirurgischen Eingriff in fünf Jahren vor. Er musste einen Darmverschluss operieren lassen. Uns wurde gesagt, dass er die Operation vermutlich nicht überleben würde. Als alles vorbei war, sah der Arzt meine Mutter an und meinte: »Es ist, glaube ich, besser, wenn sie für eine Weile hier rauskommt.« Mein Bruder Jim fuhr sie heim. Kaum hatten sie das Haus betreten, klingelte das Telefon. Mom nahm den Hörer ab und hörte eine wohlbekannte Stimme: »Barbara Walters am Apparat. Kann ich bitte Betty Mahmoody sprechen?« Sie wollte, dass ich in der Fernsehsendung 20/20 meine Geschichte erzählte! Als ich von dem Anruf hörte, dachte ich mir, dass Moms Herz doch stärker war, als die Ärzte glaubten.

Am Freitag – eine Woche nach meiner Rückkehr – ging ich zu einem Basketballspiel, bei dem mein jüngerer Sohn John mitspielte. Seine Karriere im Football hatte ich verpasst, als ich im Iran war. Begeistert feuerte ich ihn an.

Vor dem Spiel erklang die Nationalhymne, und alle standen auf. Es war das erste Mal seit meiner Rückkehr, dass ich die Hymne hörte. Ihre Worte hatten auf einmal eine ganz neue Bedeutung für mich. Tränen strömten mir übers Gesicht, und ich konnte vor lauter Schluchzen gar nicht singen. Ich war so dankbar, rechtzeitig nach Hause gekommen zu sein, um John in seiner Highschool-Mannschaft Basketball spielen zu sehen!

Inmitten all der Aufregung versuchte ich, mich wieder an mein altes Leben zu gewöhnen. Mit Mahtob und mir, John, Dads Krankenschwestern und dem vielen Besuch, den wir bekamen, platzte mein Elternhaus aus allen Nähten. Wir hatten weder den Platz noch die Zeit, uns zu einer Ruhepause zurückzuziehen.

Doch so beschäftigt wir auch waren, nie vergaßen wir das Wichtigste: Wir waren daheim. Schon bald machten wir eine Fahrt nach Alpena, einer Hafenstadt am Huronsee und der einzigen amerikanischen Stadt, an die Mahtob sich noch erinnerte. Dort riecht es nach den Dämpfen einer Fabrik, die Wandvertäfelungen herstellt. Als wir aus dem Auto stiegen, holte Mahtob tief Luft und meinte: »Ah, das riecht nach zu Hause – und hör doch, wie die Vögel singen!« Als Mahtob noch klein war, hatten sich immer wahre Vogelscharen um die Futterstellen in unserem Hof versammelt. Zu den ersten Worten, die meine Tochter sprach, gehörten Vogelnamen. Wir lauschten dem Gesang, und es war, als hätten wir alte Bekannte wiedergetroffen.

Bald nach dem Anruf von Barbara Walters kam ein Regisseur zu uns nach Michigan und entschied, was aufgenommen werden sollte. Wenige Tage später wurde für Mahtob, John und mich ein Flug nach New York gebucht, wo wir uns mit Barbara treffen sollten. Joe, mein Ältester, lehnte ab. Er wollte nicht berühmt werden.

Beim Anflug auf New York sah ich die Freiheitsstatue mit neuen Augen: Stolz erhob sie sich vor uns, und ich wusste jetzt besser, wofür sie stand.

Wir wohnten im Park Lane Hotel, mit Aussicht auf den Central Park. Unser Interview fand im Mayflower um die Ecke statt. Als wir den Raum betraten, versuchte der Kameramann, Mahtob von mir wegzulocken, doch sie klammerte sich an meinen Rock, als ginge es um ihr Leben. »Komm her«, winkte der Mann. »Deine Mommy kann dort bleiben.« Er sagte Mahtob, sie könne mich durch die Kamera beobachten, aber meine Tochter dachte nicht daran, sich jemals wieder durch irgendwen von mir trennen zu lassen. Sie schrie und klammerte sich nur noch fester an mich. Es war keine leichte Aufgabe für John und mich, sie zu beruhigen, damit wir mit den Aufnahmen beginnen konnten.

Wir mochten Barbara sehr gern, und sie schien aufrichtig an unserer Geschichte interessiert zu sein. Als die Aufnahmen beendet waren, saß Mahtob bereits auf Barbaras Schoß und ließ sich küssen und umarmen.

Barbara hatte uns vorzügliche Plätze für das Broadway-Musical Cats reservieren lassen; wir saßen ganz vorn an der Bühne, und während der Vorstellung kamen Schauspieler herbei und sprachen Mahtob an. Nach der Vorstellung schlug Barbara vor, im Benihana, einem japanischen Restaurant, zu Abend zu essen. Es war ein Lieblingsrestaurant ihrer Tochter.

Monate später, als ich mit meinen Kindern nach einem Haus für uns suchte, stellte Mahtob nüchtern fest: »Ach, wir könnten doch nach New York ziehen. Wir haben Freunde dort. Wir sind mit Barbara Walters befreundet.«

Die Aufnahmen wurden am 20. Juni 1986 gesendet, an Moodys Geburtstag. Doug und Karen gaben in Alpena für uns eine Party, und viele gute Freunde sahen sich zusammen mit uns das Programm an. Am selben Abend musste Dad wieder so schnell wie möglich mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht werden. Die Krankenschwestern schalteten 20/20 ein, als er hineingerollt wurde, aber er war zu schwach, um sich die Sendung anzusehen.

Neue Essgewohnheiten spiegelten die Veränderungen in meinem Leben wider. Während der ersten beiden Monate im Iran, als ich gegen Depressionen und gegen die Ruhr ankämpfte, verlor ich fast 25 Kilo. Ich war dünner als in meiner Schulzeit, und meine Wangen waren eingefallen. Erst als ich mich bewusst entschloss, um Mahtobs willen zu überleben, erreichte ich wieder mein normales Gewicht.

Nach meiner Rückkehr in die Staaten war ich dann plötzlich umgeben von all den guten Dingen, die ich im Iran so vermisst hatte: Käse, Senf und ein gelegentliches Glas Wein, das nach islamischem Gesetz streng verboten war.

Vor allem Süßspeisen zogen mich an. Bis dahin hatte ich eigentlich nie viel Süßes gegessen; als ehemaliges Mitglied der Weight Watchers wusste ich, dass ich Süßigkeiten nicht vertrug. Doch nun, nach einer langen Zeit erzwungener Selbstverleugnung, hatte ich Gelegenheit, mich daran gütlich zu tun. Meine Familie ermutigte mich auch noch: »Greif zu, es ist genug da. Im Iran gab es das nicht.« Es wurde noch schlimmer, als Dad, der die Operation entgegen ärztlicher Prognose überstanden hatte, einen ausgeprägten Appetit auf Donuts mit Zuckerguss entwickelte. Er wollte nie allein essen. »Iss doch auch einen«, sagte er zu mir, und ich tat ihm den Gefallen.

Um es kurz zu machen: Ich nahm so schnell wieder zu, wie ich abgenommen hatte – und noch etliches mehr –, und habe seither mit Übergewicht zu kämpfen. »Das ist ja unglaublich«, sagte ich irgendwann einmal zu Mahtob. »Ich habe so viel zugenommen und bin einfach nicht stark genug, wieder abzunehmen. Ich sollte wirklich ganz andere Sachen essen.«

Mahtob sah mit ihren großen braunen Augen zu mir auf und meinte unschuldig: »Aber Mom, du isst doch genug. Du brauchst doch nicht mehr.«

Als die Gelegenheit kam, den verhassten Tschador, das zentrale Symbol der Unterdrückung der Frauen im Iran, endlich loszuwerden, reagierte ich seltsam. Wir saßen im Bus nach Ankara, als Mahtob merkte, dass die Kleidungsvorschriften in der Türkei nicht ganz so streng waren wie im Iran. Sie sagte: »Schau, da sind Frauen ohne Kopftuch. Du kannst dein Tuch jetzt auch abnehmen.« Aber ich weigerte mich, weil ich mein Haar schon mehrere Tage nicht mehr gewaschen oder gekämmt hatte. In achtzehn Monaten hatte ich nur eine Dauerwelle gehabt. Mein Haar war brünett und sorgfältig frisiert gewesen, als ich die Staaten verließ. Bei meiner Heimkehr war es lang, glatt und grau. John konnte sich kaum überwinden, mich anzusehen. »Mom«, sagte er nach unserer ersten Umarmung, »du siehst nicht aus wie Mom.«

Am zweiten Tag nach unserer Rückkehr brachte meine Schwester Carolyn, die Kosmetikberaterin bei Mary Kay ist, eine Kosmetikerin mit. Zusammen verpassten sie mir eine Gesichtsbehandlung, schnitten mir das Haar, färbten es und legten es in eine Dauerwelle. Die Gesichtsbehandlung verjüngte mich um Jahre. Meine Haut war ausgetrocknet und saugte wie ein Schwamm alle Feuchtigkeit in sich auf. Hätten wir davor und danach Fotos gemacht, hätte Mary Kay sie für die Werbung verwenden können. Dad konnte Make-up nicht ausstehen. Er hatte uns Töchtern sogar verboten, uns zu schminken, solange wir in seinem Haus wohnten. Aber diesmal gefiel ihm das Resultat. »Das geht schon eher«, meinte er.

Aber selbst als mein Haar in Ordnung war, kam ich mir draußen ohne Kopfbedeckung nackt vor. So lästig es mir im Iran gewesen war, den Kopf zu bedecken, so ungewohnt war es für mich nun in Michigan, dies nicht zu tun. Es war ganz normal geworden, Schal und Tschador zu tragen – so wie ein streng konformistisches Gesellschaftssystem es verlangte. Nur zu gut erinnerte ich mich an jene Zeit, als eine sichtbare Haarsträhne zwanzigminütige Tiraden der Pasdaran provoziert hatte. Die Pasdaran sind eine bewaffnete islamische Polizeieinheit, welche die Straßen von Teheran in weißen Nissan-Lieferwagen und Paykans abfährt. Wenn ich jetzt einen amerikanischen Polizisten sah – oder irgendjemanden in Uniform, sogar den Briefträger –, fasste ich mir unwillkürlich an die Stirn, als ob ich mein Gesicht verstecken wollte, und mein Herz klopfte wie wild. Es dauerte mindestens ein Jahr, bis ich diesen Reflex überwunden hatte.

Auch Mahtob hatte ihre Albträume. Die meisten Leute hätten das Flugzeug, das einige Wochen nach unserer Rückkehr im Tiefflug über unser Haus strich, gar nicht wahrgenommen. Aber in Mahtob weckte das harmlose Brummen Erinnerungen an die Schrecken irakischer Luftangriffe, bei denen unser mit Mörtel verputztes Reihenhaus bis in die Grundmauern erbebte und die Luft nach verbranntem Fleisch roch. Ich fand meine Tochter weinend und zitternd in einer Ecke des Wohnzimmers. Sie kam erst viele Minuten, nachdem das Flugzeug verschwunden war, wieder aus ihrem Versteck.

Dad kämpfte sich durch das Frühjahr. Dann wurde es Sommer. Er musste noch mehr Operationen durchstehen und Schmerzen ertragen, wie ich sie niemandem wünsche. Einmal füllte sich seine Lunge mit Flüssigkeit. Sein Atem kam in röchelnden Zügen, und wir glaubten schon, er würde ersticken. Ein andermal lag er drei Tage im Koma. Als meine Schwester Carolyn und ich an Dads Krankenhausbett standen, öffnete er plötzlich die Augen. Er sah erholt aus. Seine Stimme klang so stark, wie ich sie seit meiner Abreise nicht mehr gehört hatte. Glücklich und zufrieden erzählte er uns eine Stunde lang, was er gesehen hatte: blauen Himmel und Sonnenschein, saftig grüne Täler voller Blumen. Sein Zwillingsbruder, der vor sechs Jahren gestorben war, sei bei ihm gewesen. Dad lächelte, als er uns das erzählte.

Die Ruhe, die von Dad, von seinem Geist und seiner Seele ausging, half uns, diese letzten Augenblicke tapfer zu ertragen. Wir trösteten uns mit der Hoffnung, dass Dad in Frieden sterben würde, und mit dem festen Glauben, dass sein Tod kein Ende war, sondern der Auftakt zum ewigen Leben.

Bei der ersten Diagnose hatte man Dad eine Prognose von sechs Monaten bis drei Jahren genannt. Jetzt hatte er fünf Jahre lang gekämpft, und seine Hartnäckigkeit hatte uns kostbare Zeit miteinander geschenkt. Ich schlief jede Nacht auf einem Sofa neben seinem Bett und holte ihm ein Glas Wasser oder was immer er brauchte. Ich fragte mich, wie viele Nächte er wohl an meiner Wiege verbracht hatte, als die Rollen noch andersherum gewesen waren.

Dad war der Einzige in meiner Familie, mit dem ich offen reden konnte, aber für lange Gespräche war er zu schwach, und ich wollte ihn nicht belasten. Er regierte in seinem Haus dennoch bis zum letzten Atemzug mit eiserner Hand. Alle respektierten ihn, und sein Wort war Gesetz.

Als Barbara Walters um Erlaubnis bat, für die Fernsehsendung 20/20 eine Schar von Kameraleuten zu meinen Eltern zu schicken, war fast die ganze Familie dagegen. Sie argumentierten, dass Mahtob und ich unter solcher Publicity nur zu leiden hätten. Mom sagte: »Diese Leute kommen mir nicht ins Haus.« Doch Dad, der unsere Diskussion von seinem Bett aus mit angehört hatte, krächzte, obwohl er kaum sprechen konnte: »Sie sollen kommen.« Und so geschah es.

Am 3. August 1986, genau zwei Jahre nach unserer Ankunft in Teheran und fast ein halbes Jahr nach unserer Rückkehr, starb Dad im Krankenhaus von Carson City. Er war 66 Jahre alt geworden. Als ich es Mahtob sagte, meinte sie: »Gott sei Dank haben wir ihn noch zu sehen bekommen.«

Dad war ein ungewöhnlicher Patient gewesen. Er war stets darum bemüht, dem Krankenhauspersonal keine zusätzliche Arbeit zu machen, und hatte immer gefragt, wie es den anderen Patienten ginge. Um sich selbst machte er sich keine Sorgen. Obwohl er schrecklich leiden musste, beklagte er sich nie. Mehrere Ärzte und Krankenschwestern kamen zu seiner Aufbahrung und sprachen uns ihr Beileid aus. Jahrelang sollte ich noch Geschichten darüber hören, wie sehr er anderen in ihrem Leben Mut gemacht hatte.

Während der Trauerzeit war ich innerlich wütend auf Moody. Er hatte mir so viel von meiner Zeit mit Dad gestohlen, und nun, da ich seine emotionale Unterstützung dringend gebraucht hätte, war er nicht für mich da.

Die Zeit sollte jedoch Trost von anderen Menschen bringen, zum Beispiel von Dr. Jack Dilts, Dads Freund und Chirurg. Ich traf ihn einige Jahre nach dem Begräbnis auf einer Hochzeit. Er nahm mich beim Arm und sagte: »Ich weiß nicht, ob ich Ihnen jemals vom Lebenswillen Ihres Vaters berichtet habe. Er hat mindestens fünf Operationen überstanden, die einen anderen Menschen das Leben gekostet hätten.«

Wenige Tage bevor Mahtob und ich den Iran verließen, hatte Carolyn bei uns angerufen und uns mitgeteilt, Dad müsse wieder operiert werden und werde diesen Eingriff wahrscheinlich nicht überstehen. Moody nahm die Gelegenheit wahr und sprach mit Dad. Er versicherte ihm, dass wir alle nach Hause kommen würden. Tatsächlich hatte Moody jedoch andere Pläne. Er wollte Mahtob als Geisel behalten, während ich allein zurückkehren und unseren gesamten Besitz verkaufen sollte. Er verlangte, dass ich ihm das Geld noch vor meiner Rückkehr in den Iran schickte. Ich war überzeugt, dass er mir, sobald er das Geld in Händen hielt, die Einreise in den Iran verweigern würde.

Wenigstens etwas Gutes hatte Moodys betrügerisches Verhalten gehabt. Es hatte mich in meinem Entschluss bestärkt, das Risiko einzugehen und alle Maßnahmen zu ergreifen, um mit Mahtob vor Moody zu fliehen. Eine weitere positive Auswirkung war laut Dr. Dilts, dass Dad unbedingt weiterleben wollte, wenn er in den Operationssaal gerollt wurde. »Sie kommen heim«, erzählte er dort jedem. »Ich habe mit Moody gesprochen, und er sagt, sie kommen alle heim!«

»Er wünschte sich so sehr, Sie und Mahtob wiederzusehen«, sagte Dr. Dilts. »Noch nie habe ich eine so intensive Beziehung zwischen Vater und Tochter erlebt.«

Jacks Frau fügte hinzu, als am Vatertag in der Kirche verschiedene Leute von ihrem Vater erzählt hätten, habe auch Jack sich zu Wort gemeldet und statt von seinem Vater von meinem Dad gesprochen.

Ich hatte das Glück, mit Dads Liebe aufzuwachsen und sie vor seinem Tod noch einmal zu erleben. Dad starb – aber nicht ohne seine Tochter an seiner Seite.

Eine böse Überraschung

Die Agentur William Morris hat ihren Sitz im einstigen MGM-Gebäude im Zentrum von Manhattan. Hinter ihren Fenstern verbirgt sich ein Teil der Macht und des Zaubers von New York – und der Verlagsbranche, die mein Leben verändern sollte. Man schrieb den März 1986. Einen Monat zuvor war ich aus dem Iran zurückgekehrt.

Eine Woche vor meinem Interview mit Barbara Walters hatte ich den Direktor der Agentur und Michael Carlisle, den für mich zuständigen Literaturagenten, kennengelernt, mit dem ich bald Freundschaft schließen sollte. Ich war zum Mittagessen eingeladen worden und konnte es nun kaum erwarten, zum geschäftlichen Teil zu kommen. Ein Mitarbeiter für mein Buch musste ausgewählt werden. Ich wusste, wen ich wollte: Bill Hoffer, Koautor von Midnight Express, dem dramatischen Bericht über die Flucht eines amerikanischen Drogenschmugglers aus einem türkischen Gefängnis. In Teheran hatte ich von Straßendemonstrationen gegen Midnight Express gehört, obwohl das Buch wie auch der auf dem Buch basierende Film im Iran verboten waren. Ich wollte mein Buch zusammen mit diesem Mann schreiben, der eine so nachhaltige Wirkung auf die Bevölkerung des Iran auszuüben vermochte – auf jene Leute, die mein Leben so vollständig kontrolliert hatten.

Mein Agent sagte: »Bill Hoffer ist ein sehr bekannter Autor, wie Sie wissen. Es kann sein, dass er ablehnt.«

Aber ich blieb hartnäckig. Wenn dieser Schriftsteller unter den Fundamentalisten in absentia für eine solche Aufregung sorgen konnte, dachte ich, musste er wirkungsvoll schreiben können. Vielleicht würde er ablehnen, aber ich musste es einfach versuchen! Die Demonstranten im Iran wussten gar nicht, wie sehr sie mich in meinem Entschluss bestärkt hatten.

Es stellte sich heraus, dass Bill über meinen Vorschlag begeistert war und sich sogar erbot, von Washington nach New York zu fliegen, um mich dort zu treffen. Das war sehr zuvorkommend von ihm, da er nicht gern flog. Als wir in der folgenden Woche zusammenkamen, um einen Entwurf vorzubereiten, fühlten wir uns beide von Anfang an in unserer Rolle sehr wohl. Bill hatte eine gewinnende, sensible und beruhigende Art, und ich hoffte, in ihm einen Freund fürs Leben gefunden zu haben.

Im Juni wurden zwei Verträge für das Buch und den Film abgeschlossen. Mit meinem ersten Vorschuss beglich ich die 12 000 Dollar, die ich als Darlehen bei der National Bank of Detroit in Alpena aufgenommen hatte. Eine weitere Summe legte ich für Mahtobs Collegeausbildung auf die Seite.

Bill kam nach Michigan, und wir machten uns voller Tatkraft an die Arbeit. Bill verstand es, Mahtob und mich über unsere Gefühle auszufragen, ohne aufdringlich zu sein. Wir vertrauten ihm, und dies half uns, unsere verborgensten Empfindungen zu entdecken und auszudrücken. Bill verstand, welche wichtige Rolle Mahtob bei allem spielte, und er verstand auch die Dynamik unserer Beziehung. Meine Tochter akzeptierte Bill schließlich als den Dritten im Bunde. Er war der einzige Mann, dem sie außer Dad, Joe und John vertraute.

Mein neuer Tagesablauf sah so aus: Morgens um acht Uhr erwartete ich Bill in dem Haus, das ich gemietet hatte. Wir frühstückten und machten uns dann an die Arbeit. Ich versuchte, die Hölle, die ich durchlebt hatte, heraufzubeschwören, indem ich den ganzen Tag Tonbänder besprach. Die Bänder gingen per Eilpost an Bills Frau Marilyn in Virginia, die die Schreibarbeit übernahm. Sobald der Text von Marilyn wieder bei uns ankam, diskutierten wir jede Episode. Bills Fragen stimulierten mein Gedächtnis in Bezug auf Geräusche, Gerüche, Geschmack, Wetter und alles, woran ich mich sonst noch erinnern konnte. Alle paar Stunden schob Bill eine Pause ein und holte Binokel-Karten hervor. Wir spielten und wandten uns dann erfrischt wieder dem Tonband zu, bis der Abend hereinbrach und ich mit Mahtob meinen Dad besuchte.

Wir arbeiteten sehr sorgfältig, aber die Sache war es wert. Nach der Veröffentlichung von Nicht ohne meine Tochter war ich stolz, wenn meine Leser mir schrieben, sie hätten in den Bergen mit mir gefroren, sich vor dem Schmutz geekelt, in dem wir lebten, oder den Geruch geschmorter Zwiebeln in der Nase gehabt.

Am 4. Juli kamen Bills Frau und sein Sohn, um den Unabhängigkeitstag mit uns zu feiern. Bill hielt Mahtob hoch, damit sie die amerikanische Flagge an der Fahnenstange neben unserem Haus hissen konnte. Mahtob war eine sehr patriotische Sechsjährige, die ihre Freiheit wahrhaftig zu schätzen wusste.

Bill und ich arbeiteten volle sieben Monate. Wir kamen stetig voran, aber wir mussten zwei Hürden nehmen, bevor wir das Buch zu Ende bringen konnten. Bei der ersten handelte es sich mehr um eine handwerkliche Frage. Ich hatte Schwierigkeiten, einen irakischen Luftangriff zu beschreiben, der Mahtob und mich überrascht hatte, als wir in Teheran in einem Brotladen darauf warteten, bedient zu werden. Auf dem Papier las sich die Szene zwar gut, aber sie war nicht erschütternd. Obwohl wir sie immer wieder umschrieben, gelang es mir nicht, das Entsetzen zu beschreiben, das ich empfand, als ich mit meiner Tochter auf dem Arm durch das Labyrinth der Gassen rannte, die zu unserem Haus führten, und die todbringenden Splitter von Flugabwehrraketen um uns herum auf die Straße fielen. Meine Worte rissen den Leser einfach nicht mit.

Bill schrieb die Szene nochmals um, und plötzlich geschah das Wunder: Die Szene las sich genau so, wie ich sie erlebt hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich bezweifelt, dass meine Geschichte Menschen interessieren würde, die mich nicht kannten. Nach Bills Zauberei hatte ich keine Zweifel mehr.

Die zweite Schwierigkeit war gewichtiger und gefährdete die Fertigstellung unseres Buches ernsthaft. Es war im September, kurz nachdem Dad gestorben war, und ich war sehr verletzlich. Bill und ich arbeiteten bis tief in die Nacht hinein, manchmal bis zwei oder drei Uhr morgens. Ich war geistig erschöpft und am Ende meiner Kraft.

Das Schreiben war für mich von Anfang an etwas sehr Emotionales, aber ich hatte erkannt, dass meine Gefühle der Kern meiner Botschaft waren. Doch jetzt verlor ich die Kontrolle. Die Wunde brach auf, als mir Dinge in die Hände fielen, die mir Moody über die Jahre hinweg geschenkt hatte: Bücher mit Widmung und eine Spieldose, die Brahms’ Wiegenlied spielte, während sich ein kleines Figürchen drehte. Eine Mutter, die ihr Kind in den Armen wiegt.

Die Geschenke ließen erstaunliche Gefühle zum Vorschein kommen, die ich verdrängt hatte. Ich konnte es nicht länger leugnen: Ich vermisste Moody. Damit nicht genug, mit einem Teil meines Herzens liebte ich ihn immer noch. Von der Zeit vor unserer Hochzeit an war er mein bester Freund, mein Vertrauter gewesen. Und jetzt war ich allein.

Als ich mir diese Gedanken eingestand, setzten sie tiefe Schuldgefühle und Selbstzweifel in mir frei. Wie konnte ich für Moody auch nur entfernt irgendetwas empfinden außer Rachegefühlen – nach allem, was er uns angetan hatte? Mit wem konnte ich darüber sprechen? Wer würde mich verstehen?

Wie der Rest meiner Familie war ich in Sachen Gefühle zum wahren Verdrängungskünstler geworden. Jetzt befand ich mich unwiderruflich auf einer Odyssee in meine innerste Gefühlswelt, und ich empfand diese Reise als äußerst qualvoll. Verzweifelt versuchte ich, mich zu befreien und das Buch, den Film und alles, was damit zu tun hatte, zu vergessen. Es gab Zeiten, in denen jede morgendliche Sitzung mit Bill damit anfing, dass ich aufsprang und weinend hinausrannte.

Ich rechne es Bill und Marilyn hoch an, dass sie mich nie zu etwas zwangen und immer für mich da waren. Während ich im Badezimmer schluchzte, rauchte Bill geduldig eine Pfeife und arbeitete still weiter, bis ich wieder zum Tisch zurückkehrte. Wäre er aggressiver oder drängender gewesen, hätte ich das Projekt vielleicht für immer aufgegeben. Ohne seinen Beistand hätte ich Moody vielleicht tatsächlich angerufen; es gab Tage, an denen ich diesem Bedürfnis fast nachgegeben und alles kaputt gemacht hätte.

Ich stand diesen Monat durch – und damit die schlimmste Krise meines Lebens. Ich setzte mich mit der Krise auseinander, ich sprach darüber, ich schrieb darüber, ich durchlebte alles noch einmal. Dann kam die Katharsis, und eine große Last fiel von mir ab. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich ein freier Mensch.

Die Idee einer Verfilmung von Nicht ohne meine Tochter tauchte bereits wenige Tage nach meiner Rückkehr aus dem Iran auf. Die Agentur William Morris sah den Film von Anfang an als Teil des Ganzen, und der Filmvertrag mit Metro-Goldwyn-Mayer kam vier Monate später zustande, kurz nachdem wir den Vertrag für das Buch unterschrieben hatten.

So wie ich es verstanden hatte, sollte ich die MGM-Produzenten Harry und Mary Jane Ufland »beraten«. Die Uflands waren ein typisches Paar aus Hollywood. Er war ein Mann in den späten Fünfzigern, knapp einen Meter siebzig groß, ein quirliges Energiebündel. Mary Jane mochte Mitte dreißig sein, war größer als Harry, sehr schlank und hatte lange, glatte, blonde Haare.

Mein erstes geschäftliches Treffen mit den Uflands fand wenige Tage nach Unterzeichnung des Vertrages statt. Wir hatten uns im Restaurant eines Hotels am Metropolitan Airport von Detroit verabredet und warteten geschlagene drei Stunden auf einen prominenten, in Detroit ansässigen Drehbuchautor. Obwohl Harry sehr nett zu mir war, konnte ich ihm ansehen, dass er sich ärgerte. Er pflegte sonst nicht auf andere zu warten.

Endlich erschien der Drehbuchautor und setzte sich zu uns. Ohne sich für seine Verspätung zu entschuldigen, sah er mich an und erklärte: »Ich sage Ihnen gleich, was ich von der Sache halte. Wir machen daraus eine Liebesgeschichte zwischen Ihnen und dem Mann, der Ihnen zur Flucht verholfen hat.«

»Aber das stimmt doch nicht«, protestierte ich.

»Egal«, sagte er unbeirrt. »Wir brauchen einen Film, der beim Publikum ankommt, und eine Liebesgeschichte kommt an.«

Harry und Mary Jane musterten ihn mit eisigem Schweigen. Ich war entsetzt. Wenn es beim Film so zuging, dann wollte ich damit nichts zu tun haben, auch wenn ich keinen Einfluss mehr auf das Drehbuch hatte, da ich bereits eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben hatte. »Das würde mir wirklich nicht gefallen«, sagte ich tonlos.

»Also gut«, erwiderte der Autor. »Wenn Sie keine Liebesgeschichte wollen, dann werden Sie vom CIA gerettet – entweder das oder das andere.«

Als er gegangen war, versuchten die Uflands mich zu trösten. Zu meiner Erleichterung versicherten sie mir, dass die Geschichte ihnen so gefalle, wie sie war, und dass sie keinen Grund sähen, eine neue Handlung zu erfinden.

Die Uflands konnten es kaum erwarten, Mahtob kennenzulernen. Wenige Tage nach Dads Begräbnis trafen wir uns in einem eleganten französischen Restaurant in Washington D.C. Harry fiel ein, dass der Abend für eine Sechsjährige recht lang werden könnte, und er entschuldigte sich: »Wir hätten in ein Restaurant gehen sollen, das für Kinder besser geeignet ist. Sie wird auf der Speisekarte nichts finden, was ihr schmeckt.«

»Keine Sorge«, sagte ich, »Mahtob mag fast alles.« Als ich meine Tochter dazu bewegen wollte, eines ihrer Lieblingsgerichte zu bestellen, nämlich Weißfisch, zögerte sie. »Ach, ich weiß nicht, Mom, haben die auch Hummer? Mir ist heute Abend wirklich nach Hummer!«