37,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Marina Zwetajewa, neben Anna Achmatowa die wichtigste russische Dichterin der Moderne, hat ein umfangreiches Werk – Gedichte, Prosa, Essays und Erinnerungen – hinterlassen. Von den oft widrigen Bedingungen, denen sie dieses Œuvre abgetrotzt hat, zeugen ihre »Unveröffentlichten Notizhefte«, ihre Tagebücher, die nun in einer Auswahl erstmals auf Deutsch vorliegen.

Die Aufzeichnungen setzen 1913 ein und führen bis ins Jahr 1939, das Jahr, in dem Zwetajewa mit ihrem Sohn Georgi aus dem Exil nach Sowjetrussland zurückkehrt. In Tagebucheinträgen, aber auch Gedichten, Briefentwürfen, apodiktischen Aphorismen und lebenssatten Dialogen dokumentiert und reflektiert Zwetajewa ihr Leben inmitten der großen Krisen der Zeit. Besonders intensiv sind die Aufzeichnungen aus den Jahren von Revolution und Bürgerkrieg, die von großen Entbehrungen, Sorgen und Verlust geprägt waren.

Im Zentrum der Notizhefte steht das Selbst der Autorin, die sich schonungslos offenbart: in ihren Beziehungen zu Menschen wie zur Natur, zu Gott und zu Büchern. Wer den verschlungenen Wegen von Zwetajewas Tagebüchern folgt, erlebt auch eine luzide Beobachterin ihrer Umgebung und eine illusionslose Interpretin von Liebe, Macht und Tod.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 674

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Titel

Gesammelte Werke

Band 3

Marina Zwetajewa

»Ich sehe alles auf meine Art«

Aus den unveröffentlichten Notizbüchern

Herausgegeben, ins Deutsche übertragen und mit Anmerkungen versehen von Ilma Rakusa

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022

Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2022.

Suhrkamp Verlag, Berlin, 20222

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

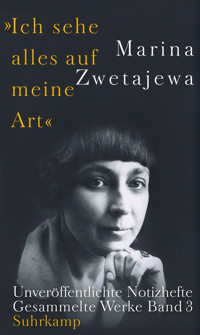

Hermann Michels und Regina Göllner unter Verwendung einer Fotografie von P. Schumow, Paris 1925

eISBN 978-3-518-77408-3

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Notizbuch 1 1913-1914

Notizbuch 2 1914-1916

Notizbuch 3 1916-1918

Notizbuch 5 1918-1919

Notizbuch 6 1919

Notizbuch 7 1919-1920

Notizbuch 8 1920-1921

Fragment des Notizbuchs 9 1922

Notizbuch 10 1923

Notizbuch 11 1923

Fragment des Notizbuchs 12 1925

Fragment des Notizbuchs 13 1932

Notizbuch 14 1932-1933

Notizbuch 15 1939

Bildteil

Anhang

Ilma Rakusa: »Aber das Wichtigste sind die Notizbücher, das ist meine Leidenschaft, denn in ihnen ist am meisten Leben« – Marina Zwetajewas faszinierende Tagebuchwelten

Anmerkungen

Notizbuch 1

Notizbuch 2

Notizbuch 3

Notizbuch 5

Notizbuch 6

Notizbuch 7

Notizbuch 8

Fragment des Notizbuchs 9

Notizbuch 10

Notizbuch 11

Fragment des Notizbuchs 12

Fragment des Notizbuchs 13

Notizbuch 14

Notizbuch 15

Chronik zu Leben und Werk

Editorische Notiz

Auswahlbibliographie

Sekundärliteratur

Bildnachweis

Fußnoten

Informationen zum Buch

Notizbuch 1 1913-1914

Eifersucht – mit diesem fremden und wunderbaren Wort beginne ich dieses Heft.

Jetzt sind Lilja – oder Alja – oder mir selbst fast die Tränen gekommen.

Alja, vielleicht liest du das einmal, wenn du erwachsen bist – oder nicht erwachsen wie ich jetzt, und es wird dir seltsam und lächerlich und sehr rührend vorkommen, von diesem kleinen, sehr bitteren Leid zu lesen, das du als einjähriges Kind mir (wem?), die ich einundzwanzig bin, zugefügt hast. Also hör zu:

Du wiederholst die ganze Zeit: »Lilja, Lilja, Lilja«, sogar jetzt, wo ich schreibe. Das kränkt mich in meinem Stolz, ich vergesse, dass du nicht weißt und noch lange nicht wissen wirst, wer ich bin, ich schweige, schaue dich nicht einmal an und spüre, dass ich zum ersten Mal – eifersüchtig bin.

Wenn ich früher auf Menschen eifersüchtig war, war ich es nicht. Das fühlte sich sehr süß und ein wenig traurig an. Und auf die Frage, ob ich eifersüchtig sei, antwortete ich immer: »Auf Bücher – ja, auf Menschen – nein.«

Nun aber sehe ich in dieser Mischung aus Stolz, verletztem Selbstbewusstsein, Bitterkeit, scheinbarer Gleichgültigkeit und heftigstem Protest deutlich – Eifersucht. Um dieses für mich so ungewöhnliche Gefühl verstehen zu können, müsste man mich kennen … persönlich, bis zu diesem heutigen Tag, dem 30. September 1913.

Jalta, 30. September 1913, Montag

*

Feodossija, 4. Mai 1914, Sonntag

Ich kenne keine Frau, die dichterisch begabter wäre als ich. – Eigentlich müsste ich sagen – keinen Menschen.

Ich wage zu behaupten, dass ich schreiben könnte und würde wie Puschkin, wenn mir nicht ein Plan, eine Gliederung fehlte – mir geht jedes dramatische Talent ab. »Eugen Onegin« und »Verstand schafft Leiden« – das sind Werke ganz à ma portée. Geniale Werke, ja. Würde ich statt Ellis einen historischen Helden nehmen, statt dem Haus am Trjochprudnyj – einen Turm oder Palast, statt mich und Assja – eine Marina Mniszek oder Charlotte Corday, es käme ein Werk heraus, das für genial gehalten und in ganz Russland gefeiert würde. Jetzt aber äußern sich zum Poem über Ellis: die einen Kritiker so: »langweilig, seicht, hausbacken« usw., die andern: »nett, frisch, intim«. Ich schwöre, Besseres wird niemand äußern.

Meine Beziehung zum Ruhm?

In der Kindheit – mit elf Jahren – war ich vollkommen ruhmsüchtig. Übrigens auch seither, so wie ich mich erinnere! Jetzt aber – vor allem seit letztem Sommer – bin ich gleichgültig gegenüber Kritik – sie ist selten und dumm – und gleichgültig gegenüber Lob – es ist selten und seicht.

»Ein zweiter Puschkin« oder »die beste Dichterin« – das verdiene ich und werde ich vielleicht zu Lebzeiten erleben.

Weniger brauche ich nicht, weniger schwimmt vorbei, ohne Spuren zu hinterlassen.

Äußerlich bin ich sehr bescheiden und schäme mich sogar des Lobes.

An meine Gedichte glaube ich unerschütterlich, – so wie an Alja.

Die Gedichte an Ellis sind fast abgeschlossen. Bleibt die Beschreibung der zweiten Hälfte der Nacht: seiner Märchen, der erlöschenden Lampe, des Abschieds bei der Pappel. Im Ganzen habe ich 500 Zeilen geschrieben. Das sind nicht lange Gedichte, das ist ein kleines Poem.

Gedichte schreibe ich leicht, aber nicht nachlässig. Nie »stopfe« ich leere Stellen aufs Geratewohl zu. Fast immer beginne ich von hinten. Ich schreibe mit Freude, manchmal mit Begeisterung. Wenn es geschrieben ist, lese ich es wie etwas Neues, als wäre es nicht von mir, und wundere mich.

Hätte ich viel Geld – so viel, dass ich es nicht immer zählen muss –, möchte ich viele Kinder – noch mindestens drei. Wenn ich noch eine Tochter bekomme, nenne ich sie Marina, oder Sinaida, oder Tatjana. Wenn es ein Sohn wird – Gleb oder Alexej. Für mich selbst möchte ich lieber eine Tochter, für S〈erjosha〉 – einen Sohn. Im Übrigen lässt sich nichts voraussehen.

*

Feodossija, 7. Mai 1914, Mittwoch

Am 12. – Serjoshas erstes Examen.

Jetzt ist der Himmel dunkelblau, an den Rändern etwas heller. Schwarze Äste vor diesem Himmel, – das ist alles, was durchs Fenster zu sehen ist.

Gegen halb 9 Uhr abends. Balalaikageklimper (Njanja lernt von einem Burschen auf dem Hügel spielen), Hundegebell, das Geschrei spielender Kinder, – und trotzdem ist es sehr still, wie immer am späten Abend.

Unlängst habe ich mir die Haare schneiden lassen. Vorne sind die Haare geblieben, nur seitlich und hinten sind sie kürzer. Sehr gut, das Gesicht wirkt dadurch irgendwie streng und bedeutsam. Pra behauptet, ich gliche einem Jungen. Max meinte umgekehrt: »Du warst ein Junge, jetzt bist du eine Frau.« Im Großen und Ganzen sieht meine Frisur der von Mme de Noailles ähnlich.

Ich habe eine Menge Sommerkleider – mindestens zehn farbige. Eines ist ganz golden – ein türkisches, schwarz auf gelb, – es brennt gleichsam. Dann habe ich einen Rock mit drei Volants, üppig. Meine Taille misst 63 Zenti〈meter〉 ohne Korsett (mit Korsett 64). Es wird interessant sein, sie einmal mit der von Alja zu vergleichen. […]

Ihr Gesicht ist – erstaunlich. Darauf sind schon alle menschlichen Gefühle abzulesen: Empörung, Zärtlichkeit, Hinterlist, Freude, Gekränktsein, Angst.

Auf der Straße bei ihrem Anblick ruft alles: »Sie hat blaue Augen!« Und in der Tat: blauere und größere Augen als ihre kann man sich nicht vorstellen. Das sind – Sterne, Seen, (riesige!) Himmelsstücke, – nur keine Augen. Sie sind ungewöhnlich hell und leuchtend.

Die Augenbrauen – sehr lang und fein. Die Lippen – ziseliert, schmal, blassrosa, fast immer zusammengepresst. Nur die Nase ist kindlich, leicht nach oben gebogen, leicht rundlich, aber nur leicht, – eine ganz gewöhnliche Kindernase, weder groß noch klein. Vorgewölbte Brust, abfallende Schultern, langer Hals. In der ganzen Gestalt ist etwas Stattliches, Solides, Geschmeidiges.

Das Gesicht ist einfach engelhaft. Zuerst siehst du nur die Augen. Glanz – nein, nicht Glanz, ein Leuchten! Zwei (riesige!) Stückchen strahlenden Blaus. Die Schläfen sind groß, zart, mit einem Netz von Äderchen. Die Stirn, bedeckt von einer Strähne dichter blonder, sehr hellblonder Haare, nimmt fast die Hälfte des Gesichts ein. Die Form des Schädels – ganz die von Serjosha, obwohl das Gesichtchen noch ziemlich rund ist. (Das von Serjosha ist wie ein Degen.)

Was an Alja erstaunt – ist ihre Bewusstheit. Alle Wörter und Gesten haben einen Sinn. Sie gehorcht schnell. Kennt fast keine Kapricen und Tränen. Weiß sich zu beherrschen: fängt nicht zu weinen an, auch wenn auf den Wimpern schon Tränen zittern.

Liebe zu Bildern. Verlangen nach neuen Worten. Verständnis für das Eigene und das Fremde.

Résumé: damit will ich sagen – so komisch es auch klingen mag! – auf sie kann man sich verlassen. […]

*

22. Mai 1914, Donnerstag

Was haben wir für einen Garten! Wie viele Rosen! Alja kommt vom Spaziergang immer mit einer Rose in der Hand zurück.

Am Morgen riecht es nach Russland, nach Sommer, nach dem Dorf. Ach, ich möchte für Alja ein Landgut – aber etwas Besseres als unsere Datscha in Tarussa gibt es nicht! Dieser Duft nach Himbeeren und Regen, diese blauen Fernen hinter dem Gold der Felder, diese schreckliche Wehmut an den Abenden, dieser Steinbruch über der glänzend blauen Oka, diese gelben Sandbänke, diese Hügel, diese Wiesen, diese Freiheit! – Überhaupt möchte ich für Alja ein richtiges herrschaftliches Leben, – Dienstmädchen, Kindermädchen, Lakaien, Zimmermädchen, – damit ihr alle zu Diensten stünden.

Unlängst aber geschah dies: ich schickte das Kindermädchen mit Alja in den Laden, um Zucker zu holen – ganz in der Nähe, zwei Minuten zu Fuß. Dann vergaß ich, dass sie im Laden sind, rief im Garten lange nach ihnen, und als alles Rufen nichts nützte, machte ich mich auf den Weg. Neben dem Laden erstarrte ich: auf der Schwelle fummelt Alja herum, wie ein Straßenkind. Das Kindermädchen aber sitzt hinten im Laden, ohne achtzugeben, und unterhält sich mit jemandem. Ich bin gewöhnlich höflich zu Angestellten, rege mich nur selten auf, fange fast nie zu schreien an, jetzt aber schrie ich außer mir: »Raus hier! Und zwar sofort! Wie wagen Sie es, hier zu sitzen und Unsinn zu reden, während Alja wie ein Straßenkind im Dreck wühlt. Pfui, schämen Sie sich! Pfui! Pfui!« Das Kindermädchen stürzte hinaus, vergaß sogar die Pakete. – Meine Empörung war gewaltig. Für mich ist Alja wie eine Prinzessin. Sie hat mir gegenüber ein Plus: den Aristokratismus ihrer physischen Erscheinung. […]

*

Feodossija, Pfingsten 1914 (25. Mai, Sonntag)

Mich erfasste ein leichtes 〈deutsch:〉 Reisefieber, das sich im Verlangen äußerte, zu packen und mich in etwas zu verlieren: im hastigen Befestigen der Schlüssel an gerade gekaufte Ringe (einen habe ich schon ruiniert), in der Lektüre von was auch immer, im Erteilen von eiligen Anweisungen an das Kindermädchen … Außerdem ist eine baldige Abreise eine bequeme Ausrede, um nicht an den Gedichten für Ellis zu arbeiten.

Seltsam: so leicht und freudig zu schreiben und mit solchem Genuss das Schreiben aufzuschieben!

Rosen, Rosen, Rosen … Wenn man durch Serjoshas Zimmer geht, bleibt man unwillkürlich stehen – wegen dieses warmen süßen Duftes, der in Schwaden durch die weit geöffneten Türen dringt.

Unlängst schickte uns A〈lissa〉 F〈jodorowna〉 frische Rosenkonfitüre.

1. Du isst – und spürst im Mund den Geschmack von 1001 Nacht.

2. Der Geschmack von Rosenkonfitüre – ist der Geschmack von 1001 Nacht.

3. In einem Löffel Rosenkonfitüre – ist 1001 Nacht beschlossen.

Mir gefiel dieser Vergleich ungeheuer und ich wollte ihn noch genauer und kürzer machen. Der dritte, scheint mir, ist der beste. Der erste – der schwächste.

Nein, was immer Max sagen mag, – die Prosa muss musikalisch sein. Ich kann großartig Prosa schreiben, aber entweder beeile ich mich oder bin faul.

Nochmals zu den Rosen: ich habe ein wunderbares Kleid – große rote Rosen mit grünen Blättern – nicht stilisiert und nicht volkstümlich – eher altertümlich. – Ein Geschenk von Assja. – Und ich habe noch ein beträchtliches Stück von diesem Stoff, daraus mache ich für Alja und mich eine Decke. Was ist zauberhafter als eine von Nonnen abgesteppte wattierte Decke mit großen roten Rosen! Ein lebendiger Klostergarten! Ach, Aljas Erinnerungen an die Kindheit!

Die Mutter ist 22 (ich spreche von der Zukunft), aussehen tut sie wie ein siebzehnjähriges Mädchen – zart, leicht, mit schmalen, langen Händen. Kurzes goldfarbiges Haar. Sanfte Stimme. Küsst Hunde und Katzen, spielt stundenlang auf der Drehorgel, schreibt Gedichte. Im Sommer trägt sie Pluderhosen, im Winter – farbige, mit Blumen übersäte Kleider – manchmal altmodische. Am Arm trägt sie ein schweres, altes Bronzearmband. Und diese zauberhaften funkelnden Ringe! Und der Halsschmuck aus Amethyst, und das blaue Medaillon, und die Granatbrosche von der Farbe dunklen Weins! Und diese Glasperlen an den Wänden! Diese alten Gravüren! Diese Albums! Diese Vielzahl an Musikdosen! Diese Bücher, Bücher, ohne Ende! Dieser Wolfspelz! Dieser Zigarettengeruch!

*

Der Vater ist 21 (ich spreche vom kommenden Winter, wenn Alja sich schon an etwas erinnern kann, – sie wird drei).

Eine prächtige Erscheinung. Hoher Wuchs; wohlgebaut, zart; die Hände wie auf einer alten Gravüre; längliches, schmales, sehr blasses Gesicht, in dem riesige Augen brennen und leuchten – mal grün, mal grau, mal blau, – sowohl grün wie grau und blau. Großer, vorgewölbter Mund. Ein einzigartiges und unvergessliches Gesicht unter einer breiten Strähne dunkler, golden schimmernder, üppiger, dichter Haare. Noch habe ich nichts über die steile, hohe, blendend weiße Stirn gesagt, wo sich aller Verstand und Edelmut dieser Welt konzentrieren, wie in den Augen – die Trauer.

Und diese Stimme – tief, weich, zart, diese Stimme, die sofort jeden bezwingt. Und sein Lachen – so hell, kindlich, unwiderstehlich! Und diese blendenden Zähne zwischen den aufgeworfenen Lippen. Und die Gesten eines Prinzen!

*

Koktebel, 19. Juni 1914, Donnerstag

S〈erjosha〉 hat seine Prüfungen beendet. In der Lokalzeitung »Südliches Land« steht folgende Notiz: »Von den Externen des Knabengymnasiums von Feodossija hat einzig Herr Efron bestanden.« An seinem Prüfungsschicksal hat die ganze Stadt teilgenommen.

Ich möchte einen Teil seiner Antwort in Geschichte wiedergeben: »Claudius hätte ein großer Imperator werden können, doch hinderte ihn daran leider sein Familienleben: er war zweimal verheiratet – das erste Mal mit Messalina, das zweite Mal – mit Agrippina, und beide betrogen ihn schändlich.«

Das war alles, was er über Claudius wusste. Die Examinatoren bissen sich auf die Lippen.

Ex〈amen〉 in Glaubenslehre, 12. Juni 1914

Priester: »Wie verhielten sich die Grabwächter bei der Auferstehung Christi?«

S〈erjosha〉: »Sie fielen zu Boden.«

Priester: »Und danach?«

S〈erjosha〉: »Kamen sie wieder zu sich.«

Priester: »Hm … erzählen Sie uns die Vita eines Kirchenvaters, – von dem, den Sie am besten kennen.«

S〈erjosha〉 schweigt.

Priester: »Was ist die Darstellung im Tempel?«

S〈erjosha〉 schweigt.

Der Direktor, freundlich: »Nun, Efron, erinnern Sie sich doch!«

Schweigen.

Priester: »Wer hat Christus im Tempel empfangen?«

S〈erjosha〉: »Der Hohepriester.«

Priester: »Nein!«

S〈erjosha〉: »Ein Priester.«

Priester: »Kennen Sie das Gebet: ›Nun entlässt Du Deinen Diener‹?«

S〈erjosha〉 hastig: »Nun entlässt Du Deinen Diener …«

Priester: »Weiter?«

Schweigen.

Priester: »Was bedeutet Verfressenheit?«

Langes Schweigen, dann unartikulierte Laute, und die Antwort: »Liebesdienst am Leib.«

Priester: »Nein. Das ist, wenn man den Leib verehrt wie Gott.«

S〈erjosha〉 schweigt überrascht, wird totenblass und bittet, sich setzen zu dürfen. Er atmet stoßweise. Alle schweigen, auf seinen letzten Atemzug gefasst. Der Direktor schlägt vor, das Ex〈amen〉 zu beenden. Eine Drei.

*

Am 13. Juni erfuhr ich vom Tode Jambos.

Ich lag bei S〈erjosha〉 auf dem Bett, in Feodossija.

»Ich erzähle es Ihnen lieber nicht. Sie werden es nicht ertragen.«

»Nein, erzählen Sie!«

»Man hat ihm die Augen zerschossen …«

»A-ch!«

Es traf mich wie ein Schlag, ich bekam Atemnot und war innerhalb von Sekunden in Tränen aufgelöst. Noch nie habe ich solches Grauen empfunden. Solchen Schmerz! Solches Bedauern! Solche Rachsucht!

Jambo! Der wunderbare, kluge Elefant, erschossen durch 230 Kugeln! Jambo, der niemandem etwas zuleide getan hat! Jambo mit dem langen Rüssel und den lieben Augen (sowohl den Rüssel wie die Augen haben sie ihm zerfetzt!). Jambo, der nicht sterben wollte, der Orangen und vergiftete Piroggen zertrat und beim Anblick der Soldaten einen drei Pud schweren Balken hochhob. Jambo, den Schurken vom Jagdklub erschossen, wobei sie ihre Namen schändlich verheimlichten. Jambo! Du bist meine ewige Wunde! Wie viele Tränen habe ich schon vor 2 Monaten um dich vergossen, und wie sehr freute ich mich über deine Rettung! Ehrenwort, mit Genuss würde ich deine freiwilligen Henker eigenhändig erhängen – einen nach dem anderen. Jambos Erschießung ist 100 000-mal schlimmer als die Verbrennung christlicher Märtyrer, weil Jambo ein Tier war, – klug, völlig unschuldig und nicht gewillt zu sterben! – Jedes Mal, wenn von Jambo die Rede ist, fange ich an zu weinen. […]

Notizbuch 2 1914-1916

Anfang Februar 〈1916〉

Alja und ich liegen auf dem Wolfspelz, das Grammophon spielt.

»Aletschka, sag mir, muss man einen lieben oder viele?«

»Nein, man muss viele lieben.«

»Und wenn einer deshalb böse wird?«

»Dann sag ich ihm (aufgeregt, mit gesenkter Stimme): Auf Mama darf man nicht böse sein, – wie kann man auf Mama nur böse sein!«

Die Wjalzewa singt: »Erinnere dich! Erinnere dich!«

Alja: »Warum singt sie so traurig?«

»Sie hat jemanden geliebt, und der hat sie verlassen.«

Alja denkt lange nach, ganz aufgewühlt.

»Nun, wenn er nicht zurückkehrt, dann werde ich sie lieben.«

Und sie seufzt den ganzen Abend: »Mir tut die Zigeunerin so leid«, dabei weint sie fast.

*

Gedichte. Nicht mehr sommerliche, alle Worte ergeben einen Sinn, des Metrums willen wiederholt sie manche Silben, dabei lacht sie. Unter anderem sind diese Verse entstanden:

»Was ist das für ein Herz?

Von Mama ist das Herz.

Mama ist gestorben, –

Dies ist ihr Herz.«

*

5. Februar

Zu Ossip Emiljewitsch: »Warum verreist du mit Mama?«

Zu mir (ich habe gesagt, dass ich O. E. zum Bahnhof begleite): »Begleite ihn bis zum Vorzimmer – einfach bis zur Tür – und Schluss.«

*

6. Februar

»Ich wollte dich aus Liebe – beißen.«

*

»Das Herz der kranken Mutter lag da, die Kissen lagen auf dem Boden herum, ein Junge lief und lief und schlug sich die Nase wund, irgendwelche Streichhölzer lagen herum, neben den Fenstern standen Bilder, die Fenster gaben einen pfeifenden Ton von sich, wie die Kamine, die Tiger liefen und sangen, wie der Junge.

Da geht die böse Stiefmutter und wackelt mit dem Kopf, die Blumen wachsen-wachsen (zweimal), die böse Stiefmutter ging und ging und ging, aß die Blumen auf. Da stand ein Tintenfass, man hat die Tinte dagelassen. Da liegt eine grüne Jacke, ein Schächtelchen, alle Sterne sind am Himmel, – es ist sehr finster. Auf dem Diwan lagen zwei kleine Mädchen, nur sie, die großen standen – und sprachen. Sie sprachen über eine Karte. Die Blumen wuchsen aus dem Tintenfass mit Wasser, das Kissen lag, wie mit spitzen Ohren, die Ohren waren spitz. In der Luft erhoben sich Kirchen, das Fenster wurde ganz flaumig; die Kirchen läuteten, wie nur konnte er sie nicht hören

Die große Sonja geht in die Kirche, um zu Gott zu beten. Die Kirchen erhoben sich in der Luft. Ein großer Tiger kam – gestreift. Als ob das Fenster auf meiner Wand läge. Es kam ein Jäger – um unser schlimmes Mädchen zu erschießen. Das Mädchen wurde ganz klein und weinte.

Die Jäger standen die ganze Zeit. Die böse Stiefmutter trat auf den Teppich, und der Teppich schwankte. Der Ziegenbock rennt wie verrückt zu seiner bösen Stiefmutter. Der Doktor lag ganz krank da, er hatte Kopfweh. Jetzt ist der Doktor wieder gesund. Die Stiefmutter denkt: jemand hat mich aufgegessen, darum gibt es mich nicht mehr; sie wurde sauber wie ein Schüsselchen, ganz rein.«

*

»Materie – das ist Material.«

*

Liebe zu Mironow (Ende Februar).

»Mironow, warum gehst du so schön?«

»Ich liebe Mironow, weil er so gut angezogen ist.«

Sie küsst ihn, schmiegt sich an ihn. Er küsst ihr die Hand, ehrerbietig.

Eifersucht gegenüber O. E. Mandelstam. Sie nimmt meine Hand von seiner, lenkt meine Aufmerksamkeit auf Mironow, als dieser den runden Fuchs berührt, schluchzt sie laut. Der Grund: »Er wird ihm die Ohren abreißen!«

*

Gestern, zu Serjosha (2. März):

»Spiel nicht auf der Balalaika, ich muss gleich weinen.«

Früher, Ende Februar:

»Ich war traurig im Kinderzimmer und traurig im Esszimmer und werde im Vorzimmer traurig sein.« – »Wenn ich nicht spazieren will, wenn ich mit dem Finger den Ofen berühre, wenn ich in etwas Unschmackhaftes beiße – ein Spielzeug.«

*

Heute Morgen (3. März):

»Warum hast du O〈ssip〉 E〈miljewitsch〉 nicht geliebt?«

»Ich wollte ihn nicht lieben.«

»Der Wolf ist wie das Gras, ich bin im Wolf versunken.«

»Ich liebe dich so sehr, dass ich weinen möchte.«

»Stoß mich vor Liebe und dann sag ›Entschuldigung‹.«

Ich tue es – und sie küsst meine Hand.

Sie liebt mich heftig und eifersüchtig. S〈erjosha〉 sagt: »Komm zu mir«, und sie wirft sich in meinen Schoß. Ossip Emiljewitsch bittet: »Gib die Hand«, und sie reicht beide Hände mir.

Zu mir: »Ich mag vor allem die Frau.« (Auf die Frage: Welchen Mann magst du am liebsten?)

Ihr Bedürfnis, alles mir zu geben, mir alle ihre Spielsachen zu schenken. – »Geh zur Treppe, dann geh ich in dein Zimmer und schenke dir ein wunderbares Geschenk. Geh rein und du wirst sehen.« Geschenke nimmt sie nie zurück.

Ihr Bedürfnis zu reisen: »Wir fahren zusammen zum Bahnhof! Wir fahren einmal zusammen ans Meer! Möchtest du hier leben?« (Sie zeigt auf ein Bild.)

Ihre Trauer bei Musik und ihre Suche nach einem Objekt: »Mir tut die Zigeunerin leid. Mir tut Pra leid.« – »Wir gehen einmal nachts spazieren und schauen, wie die Stadt aussieht.« […]

Notizbuch 3 1916-1918

Für einen vollkommenen Einklang der Seelen braucht es den Einklang des Atems, denn was ist der Atem anderes als der Rhythmus der Seele?

Folglich: Damit Menschen einander verstehen, müssen sie nebeneinander gehen oder liegen.

7. Dezember 1916

*

Im Erziehungsheim. April 〈1917〉

Heroismus – ist Widernatürlichkeit. Die Nebenbuhlerin zu lieben, mit dem Aussätzigen zu schlafen. Christus ist – vor allem – ein Verkünder des Heroismus!

*

Heroismus als Beruf: die Feuerwehrleute. Die Göttlichkeit des Berufs.

〈nicht zu Ende geschrieben〉

*

Seltsam: der Beruf des Feuerwehrmanns, des Zirkusartisten, des Totengräbers.

*

In der ganzen Menge, die zuschaute, wie man den Häftling Wilde vorführte, gab es nur einen, der ihm ins Gesicht spuckte, und nur einen (Robbie), der vor ihm den Hut zog. – Alle anderen sahen zu.

*

Christus trug der ganzen Judenheit sein großes »Mitleid« mit der Frau auf. – Ein Jude, der seine Frau schlägt, ist undenkbar.

*

Das Wichtigste: geboren werden, 〈deutsch:〉 alles andere gibt sich schon.

*

Das Schändliche an der Gegenüberstellung von Christus und Nietzsche besteht nicht darin, dass Christus mehr gelitten hat als Nietzsche. Schändlich ist – offenkundig – die Nichtübereinstimmung der Niveaus.

*

Aus einem Brief: Wie langsam sich Ihnen Frau Soundso nähert! Sie legt Millimeter zurück, wo ich – Meilen zurückgelegt habe!

*

Das Gesicht ist – Licht. Tatsächlich entflammt es und verlöscht.

*

»Sie lieben zwei, das heißt, Sie lieben keinen!«

»Entschuldigen Sie, aber wenn ich außer meinem Freund noch Heinrich Heine liebe, werden Sie wohl nicht sagen, ich liebte Ersteren nicht. Das heißt, man kann gleichzeitig einen Lebenden und einen Toten lieben.

Doch stellen Sie sich vor, H. Heine würde zum Leben erweckt und könnte jederzeit zur Tür hereinkommen. Ich bin die Gleiche, H. Heine ist der Gleiche, der Unterschied besteht nur darin, dass er ins Zimmer hereinkommen kann.

Formulieren wir es also so: Eine Liebe zu zwei Personen, die jederzeit zur Tür hereinkommen können, ist – keine Liebe.

Damit meine gleichzeitige Liebe zu zwei Personen zur Liebe wird, ist unabdingbar, dass eine von beiden 100 Jahre vor mir geboren wurde, oder noch gar nicht geboren wurde (Porträt, Buch). Betrifft es beide – ist es noch besser.«

»Eine Bedingung, die nicht immer erfüllt werden kann!«

»Und doch ist undenkbar, dass Isolde außer Tristan noch jemand lieben würde, und der Schrei von Sarah (Marguerite Gautier) ›O l'amour, l'amour!‹ wäre lächerlich, würde er noch jemand anderem als ihrem jungen Freund gelten.«

*

Ich würde eine andere Formel vorschlagen: Kann eine Frau, wenn ihr Geliebter das Zimmer betritt, Heinrich Heine nicht vergessen, dann liebt sie nur Heinrich Heine.

*

Jedes Mal, wenn ich erfahre, dass jemand mich liebt – bin ich erstaunt, ebenso erstaunt bin ich, wenn er mich nicht liebt, aber noch erstaunter bin ich, wenn er mir gegenüber gleichgültig ist.

*

Unendliche Dankbarkeit für die kleinste Aufmerksamkeit, Begeisterung über schlichtweg höfliches Benehmen. Ein Herr in der Tram macht mir Platz. Meine erste Regung: Aber nein! Bleiben Sie doch bitte sitzen!, ich bin ganz gerührt … Wäre vor Dankbarkeit sogar bereit, zu Fuß zu gehen! (Heimlicher Wunsch nach Beseitigung im Namen von …). Doch kaum macht in derselben Tram ein junger Mann einem älteren nicht Platz, kann ich den Schrei nicht unterdrücken: »Flegel!«

*

Selber mache ich älteren Männern und Frauen immer Platz. Den älteren Frauen mit Freude, den älteren Männern – mit Vergnügen. (Nur nicht den rasierten, für die wäre es eine Beleidigung. Den rasierten – lächle ich zu.)

Einen alten Mann habe ich einmal furchtbar erschreckt. Und ein anderer, dem ich ein Fünfkopekenstück anbot (es war früh am Morgen und man wollte ihm kein Wechselgeld geben), schaute mich lange an, fassungslos: »Und wie soll ich es Ihnen zurückgeben?« – »Aber es sind ja nur fünf Kopeken!« – »Nein, gnädige Frau, das geht nicht.« (Der Mann war altmodisch.) Darauf der Schaffner, ungeduldig: »Nun, bezahlen Sie oder steigen Sie aus!« – »Da, bitte!«, flehte ich ihn an. Der Alte schaute mich immer noch misstrauisch an. »Nehmen Sie's doch, wenn man es Ihnen gibt«, sagte verärgert ein Arbeiter. Der Alte zögerte noch immer. Und plötzlich, mit begeistertem Gesicht: »Wie heißen Sie?« – »Ich? … Marina.« – »Nun, gnädige Frau. Sobald ich aussteige, zünde ich in der erstbesten Kirche eine Kerze im Wert von fünf Kopeken für Ihre Gesundheit an.« – »Abgemacht.« Und er lachte freudig.

*

Ein Mann, der sich aus Liebeskummer das Leben nimmt, ist – pathetisch, eine Frau – irgendwie mitleiderregend. Carmen kann man töten und Carmen kann töten, doch Carmen bringt sich niemals selber um. Das kommt ihr nicht einmal in den Sinn. Casanova aber, der 1001-mal liebte, hat bestimmt 100-mal an den Tod gedacht.

Die Frau – ist Leben: Lebensspenderin, Schoß.

Eine Frau, die hoffnungslos verliebt ist, wirkt irgendwie lächerlich, würdelos. – »Was bist du für eine Frau, wenn du hoffnungslos liebst?« – Und selbst eine Frau, die ihr Leben lang einen Einzigen vergöttert, scheitert. Dante und Beatrice. Man vertausche die Rollen, und es bleibt nichts von der »Göttlichen Komödie« übrig.

*

Die geheimnisvolle Langeweile großer Kunstwerke, schon ihrer Namen: Venus von Milo, Raffaels Madonna, Kolosseum, Göttliche Komödie. (Ausnahme – die Musik.)

Und die geheimnisvolle Anziehung weltlicher Namen: Helena, Napoleon, Beethoven.

*

Alte Männer und alte Frauen. Ein rasierter, wohlgebauter alter Mann ist immer ein wenig altmodisch, ein Marquis. Und schenkt er mir Aufmerksamkeit, schmeichelt mir das mehr, als wenn sie von einem Zwanzigjährigen käme. Überspitzt ausgedrückt: hier habe ich das Gefühl, dass mich ein ganzes Jahrhundert liebt. Hier erlebe ich die Sehnsucht nach seinen Zwanzigern und die Freude über meine eigenen, die Möglichkeit, großzügig zu sein – und die ganze Unmöglichkeit. Bei Béranger gibt es ein Lied:

… Mein Blick ist scharfsichtig …

Doch du bist zwanzig,

Und ich schon vierzig.

17 J〈ahre〉 und 50 J〈ahre〉 – der Unterschied ist überhaupt nicht so riesig, vor allem aber ist er nicht lächerlich. Möglichkeit für echtes Pathos.

Eine alte Frau aber, die einen jungen Mann liebt, ist – im besten Fall – rührend. Ausnahme: Schauspielerinnen. Eine alte Schauspielerin – ist eine Rose als Mumie.

Umgekehrtes Beispiel: Bettina, die mit 45 einen achtzehnjährigen Jüngling liebte. Doch dieselbe Bettina liebte mit zwanzig den fünfundsechzigjährigen Goethe!

*

Über das Werk von Achmatowa. – »Immer über mich, immer über die Liebe!« Ja, über sich, über die Liebe – und außerdem – erstaunlich – über die silberne Stimme des Hirschs, über die matten Weiten des Gou〈vernements〉 Rjasan, über die dunklen Gesichter in der Kathedrale von Cherson, über das rote Ahornblatt zwischen den Seiten des »Hohelieds«, über die Luft – »ein Gottesgeschenk«, über den höllischen Tanz einer Tänzerin, – und so fort, ohne Ende.

Und sie hat einen Achtzeiler über den jungen Puschkin, der alles abdeckt, was dessen Biographen recherchiert haben.

Achmatowa schreibt über sich – über die ewigen Dinge. Und Achmatowa, die keine einzige abstrakt-gesellschaftliche Zeile geschrieben hat, ist tiefer als alle anderen, – durch die Beschreibung eines Federhuts gibt sie ihr Zeitalter wieder – für die Nachfahren.

*

Über das Büchlein von Achmatowa könnte man zehn Bände schreiben, ohne etwas hinzuzufügen. Über die zahllosen Bände der Gesamtausgabe von Brjussow hingegen könnte man ein Büchlein im Umfang von dem der Achmatowa schreiben – und auch hier gäbe es nichts hinzuzufügen.

*

Manche Menschen mögen überhaupt nichts Triumphales. Zum Beispiel einen William Locke – und das Jüngste Gericht.

*

Bräutigam und Hahn – da wie dort ist etwas Aufgeblähtes. Sogar die Worte gleichen sich.

*

»Wie, Sie lieben das Grammophon? Das ist doch furchtbar!«

»Ja, furchtbar.«

»Merken Sie nicht die Banalität dieses Trichters? Das Grammophon – das ist Eisenbahnstation, Telegraphisten, Sonnenblumenkerne …«

»Das Grammophon – ist Musik. Die Möglichkeit, Chopin, Schumann zu hören …«

»Und Tango.«

»O ja! Auch Tango.«

*

Tango … Der Polizeichef einer südlichen Provinzstadt verbot, Tango zu zweit zu tanzen. Und so tanzten sie – jeder für sich. Tanzten und sagten: »Es ist gut! Aber zu zweit wäre es noch besser.« Dieser Polizeichef hatte einen Papagei, offenbar aus der Zeit Alexanders I. Und selber hatte er annähernd das gleiche Alter. Er war eins mit seinem Posten – ungewöhnlich galant – schlief mit Haube.

*

Der Edelmut des Herzens – als Organ. Seine ungewöhnliche Aufmerksamkeit. Immer schlägt es bei Aufregung als Erstes Alarm. Ich könnte sagen: Nicht die Liebe löst bei mir Herzklopfen aus, sondern das Herzklopfen – Liebe.

*

Die Seele spüre ich deutlich in der Mitte der Brust. Sie ist oval wie ein Ei, und wenn ich seufze, atmet sie.

*

Warum sieht Steiner, wo er doch hellsichtig ist, nicht, wie langweilig seine Werke sind?

*

Die erste Unschuld – Unwissenheit. (Säuglinge, Mädchen.) Ich liebe nur die zweite Unschuld, die durch Wissen gegangen ist.

*

Die Hauptpflicht eines Kritikers von Poesie – selber nicht schlechte Gedichte zu schreiben.

*

Nicht die Frau schenkt dem Mann das Kind, sondern der Mann – der Frau. Darum die Empörung der Frau, wenn man ihr das Kind (Geschenk) wegnehmen will, – und ihre ewige, unendliche Dankbarkeit – für das Kind.

*

Christi schlimmster Feind ist nicht der Heide, sondern der Rechtsanwalt.

*

Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wie unendlich ermüdend das ist!

*

Irina – etwas sehr Langes und Elastisches. Schwanenhals, Gerte. Und dieses Langgezogene klingt, wie eine Saite.

Zuerst wollte ich ihr meinen Namen geben, dann (zu Ehren von Achmatowa) den Namen Anna. – Doch die Schicksale wiederholen sich nicht! – Soll später lieber jemand seine Tochter nach ihr benennen!

*

Und plötzlich – wie ein Blitz – eine Erinnerung an Syrakus. Ein riesiger, üppiger, schwarzgrüner Garten. Rosen, Rosen, Rosen. Und ein Mädchen von etwa vierzehn Jahren. Das Haar in Strähnen, das Kleid in Fetzen. – Zerzauste Flamme. – Sie ist taubstumm. Rennt, rennt, rennt auf einem schmalen Pfad. (Links ein Abhang.) Das Herz klopft bei ihrem Anblick. Und plötzlich – bleibt sie stehen. Dreht sich halb um und zeigt mit der Hand: Da! Im Grün ist etwas Weißes. Ein Denkmal. Wir treten näher heran.

〈deutsch:〉 »August von Platen. Seine Freunde.«

*

Der einzige Mann, zu dem ein Säugling passt – ist der Beamte. Das hat uns womöglich Dostojewskij beigebracht.

*

Treffen von Napoleon und Goethe. Im Geiste von Napoleon ließe sich sagen: »Wäre ich nicht Napoleon, möchte ich Goethe sein.« Und im Geiste von Goethe antworten: »Votre majesté me comble«, mit gesenktem Blick, damit Napoleon die wahre Antwort nicht in den Augen ablesen kann.

*

Handelt eine Tragödie nicht von Liebe, ist sie entweder eine Tragödie mit dem Himmel (Abraham, Luzifer) – oder eine Tragödie mit den Verwandten (König Lear, Antigone). Die eine ist mir gleichgültig, die andere wirkt immer ein bisschen lächerlich auf mich.

Ausnahme: Die Tragödie der Mutterschaft. Aber da sind wir fast schon bei der Liebestragödie.

*

Es gibt auch Tragödien in der Natur: Windhosen, Orkane, Hagel. (Hagel würde ich als Familientragödie der Natur bezeichnen.)

Die einzige Liebestragödie in der Natur ist das Gewitter.

*

Warum weigern sich Musiker immer – zu spielen, Sänger – zu singen, Dichter – Gedichte aufzusagen? Und warum weigern sich Musiker, Sänger und Dichter nicht – Unsinn zu reden?

*

Feinster Übergang von physischem Misstrauen zu Abneigung.

*

Dreieinigkeit: Stimme, Augen, Gang.

*

Bis zum Pathos gesteigerte Selbstliebe – das ist die B〈aschkir〉zewa. Es war etwas Spartanisches in dieser Liebe.

*

B〈aschkir〉zewa ist ein richtiger Dandy. Essen und schlafen vor dem Spiegel. (Baudelaire.)

*

Und dieses zarte Äußere bei innerer Mannhaftigkeit! – Die Russen mögen es lieber – umgekehrt.

*

Ob B〈aschkir〉zewas Liebe zu sich selbst eine Gottesgabe oder ein göttlicher Fluch war – in ihrem Schicksal jedenfalls walteten Götter.

*

Jede Gottesgabe – ist ein Fluch.

*

Zwei Dinge sind in mir untrennbar verbunden: Maupassant – und Beefsteak.

*

Die sogenannte »Phantasie« der Dichter ist nichts anderes als Genauigkeit der Beobachtung und der Wiedergabe. Alles existiert seit Anbeginn, aber nicht alles wird so bezeichnet. Aufgabe des Dichters ist es, die Welt neu zu taufen.

*

Das sprachliche Talent muss auf der Höhe des seelischen Talents sein. Sonst droht – in beiden Fällen – eine Tragödie. (Müsste ich wählen, würde ich natürlich dem seelischen den Vorrang geben.)

*

»Anna Achmatowa«. – Was für ein großartiges Fehlen an Behaglichkeit!

*

Stendhal – ein Geometer der Liebe.

*

Gedankenstrich und Kursivschrift – im gedruckten Werk sind sie die einzigen Träger der Intonation.

*

S〈ergej〉 E〈fron〉 1913 über den Tango: »Ein solcher Tanz ist nur vor einer Weltkatastrophe möglich.«

*

»Ich liebe die Herbstfliegen. Sie sind das Einsamste auf der Welt.« (Ebenfalls er.)

Zu Hause. Sommer 1917

Für einen Aristokraten, erzogen im Geiste des Duells, ist die Revolution immer ein Duell. Ein Duell für die schöne Dame namens Monarchie, für die schöne Dame namens Revolution – für die schöne Dame.

*

Es gibt zwei Gründe für Heroismus: »Nichts zu verlieren!« (Arbeiter) – »Nichts zu gewinnen!« (Aristokrat).

*

Erstklassig in meinem Leben waren nur die Gedichte und die Kinder.

*

Was ich im Leben tue? – Ich höre auf meine Seele.

*

Es gibt zwei Arten von Biographien: die einen folgen den Träumen, die der Mensch selber träumt, die anderen solchen, die andere von ihm träumen.

*

4. Juni 1917

Die Seele – wandelt – zur Musik. Wandelt – verändert sich. Mein ganzes Leben folgt – der Musik.

*

Der erste Sieg einer Frau über einen Mann – wenn der Mann ihr von seiner Liebe zu einer anderen Frau erzählt. Und ihr endgültiger Sieg – wenn diese andere Frau ihr von ihrer Liebe zu ihm und seiner Liebe zu ihr erzählt. Das Geheimnis wurde offenkundig, ihre Liebe – ist meine. Bevor es so weit kommt, kann man nicht ruhig schlafen.

*

Alles Nichterzählte hält sich beständig.

*

Manchmal ist Schweigen im Zimmer – wie Donner.

*

Der Dichter ist jemand, der – nacheinander – alle Lasten von sich wirft. Und diese Lasten, die er mittels Worten von sich geworfen hat, tragen nach ihm andere – in Form gereimter Verse.

*

Seufzer – Wort – Seufzer. Der einzige Weg des Dichters.

*

Der Dichter wird, wenn er am Ertrinken ist, von der Natur mit einem großartigen Rettungsring versehen. Das weiß er und glaubt dennoch, dass er ertrinkt.

*

Besser, man verliert einen Menschen mit allem, was er ist, als man hält ihn an einem Zipfel fest.

*

11. Juli 1917

Der Feldherr nach dem Sieg, der Dichter nach dem Poem – wohin? – zur Frau.

Leidenschaft ist für den Menschen die ultimative Möglichkeit, sich auszudrücken, so wie der Himmel für den Sturm die einzige Möglichkeit – zu sein.

Der Mensch ist – ein Sturm, die Leidenschaft – der Himmel, der diese auflöst.

*

Der Mensch ist für Gott die einzige Möglichkeit – zu sein.

*

»Ich kann nicht nicht gehen, aber ich kann nicht nicht zurückkommen.« Sagt der Sohn zur Mutter, sagt der Russe zu Russland.

*

Der Westen ist Russlands hoffnungslose Liebe.

*

Der Geist strebt nach oben, die Seele in die Tiefe. Ein physisches Gefühl.

*

Casanova war es gegeben zu leben, uns – zu überleben.

*

Die Liebe zu sich führt über alle. Dies ist die spirituelle Erklärung für Vielliebe.

*

Der einzige Sieg über das Chaos – ist die Formel.

*

Eine Drittperson ist immer Ablenkung. Am Anfang der Liebe – vom Reichtum, am Ende der Liebe – von der Armut.

*

Ein Jude ist nicht weniger Frau als eine russische Frau.

*

Liebschaft und Mutterschaft schließen sich aus. Echte Mutterschaft ist – mannhaft.

*

Leidenschaftliche Mutterliebe verfehlt ihr Ziel.

*

Ein Offizier über das Gefecht: »Das war eine Art tödliche Parade.«

*

Das Hohelied wirkt auf mich wie ein Elefant: schrecklich und lächerlich.

*

Um nicht angeklagt zu werden, muss man sich sofort zum Ankläger machen.

*

Der Karrierismus – Konzentration des Willens – sucht sich einen passenden, perfekt konzentrierten Körper aus. Ich tauge nicht zum großen Karrieristen. Die Seele nimmt in mir zu viel Platz ein. Wirkliche Größe hat nur eine Wahl: den Heroismus.

*

August 1917

Balmont hält in Kislowodsk einen Vortrag, den er mit Versen über Russland beendet:

In diesem Sommer – wurde unsere Freiheit erniedrigt,

In diesem Sommer – wurden unsere Kräfte vergeudet,

In diesem Sommer – bin ich allein auf weiter Flur,

In diesem Sommer – habe ich Russland zu lieben aufgehört!

Und plötzlich – ein verzweifelter Klageschrei aus dem Publikum: »Das stimmt! Das stimmt!« Ein Offizier, auf beiden Augen blind.

*

Ein Bauer und seine Frau stehen vor einem volkstümlichen Plakat: ein Feld, übersät mit deutschen Leichen – und Kosaken, die Reiterkunststücke aufführen.

Die Frau: »Und wo sind unsere Gefallenen?«

Der Mann: »Unsere? Auf ihren Plakaten.«

*

Als Gott mich erschuf, sprach er: Ich habe dich so erschaffen, dass du dir unweigerlich den Hals brechen wirst. Gib acht!

*

Wir wollen nicht höher hinaus! Wir wollen sein – wie ihr! (Frauen und Politik.)

*

Der Instinkt ist – das Rückgrat der Seele.

*

Woher kommt in meinem Alter diese ältliche Ergriffenheit von der Liebe? – Woher dieses Gefühl – das war's? –

*

Der Kreis – größte Spannung und größte Ruhe.

*

Frauen gibt es viele, Geliebte wenige. Eine echte Frau wird man aus Mangel (an Geliebten), eine echte Geliebte aus Überfluss.

September 1917

Adam, Eva und die Schlange. Etwas anderes gab es nicht und wird es nicht geben.

*

Der Dichter ist wie ein Kind im Schlaf: er gibt alles preis.

*

Liebe: Im Winter vor Kälte, im Sommer vor Hitze, im Frühling wegen der ersten Blätter, im Herbst wegen der letzten, – immer wegen allem.

*

Oktober 1917. Feodossija

Anfang Oktober – eine rosarote Birke. Darin ist mein ganzes Christentum beschlossen.

*

»Schau, Petja! Die Bäume hier haben eine ganz andere Fasson!« (Die Frau eines postrevolutionären Fähnrichs.)

*

Der einzige Ausweg im Alter – die Hexe. Nicht die Großmutter, sondern das wilde Hutzelweib.

*

Traum von S〈erjosha〉 (3.-4. November 1917, nachts. Auf der Rückfahrt. – In Moskau ist Aufstand.)

Wir retten uns. Aus dem Keller ein Mensch mit Gewehr. Ich tue, als würde ich schießen. – Er lässt uns gehen. – Ein sonniger Tag. Wir klettern auf irgendwelche Trümmer. S〈erjosha〉 spricht von Wladiwostok. Wir fahren in einer Equipage durch die Ruinen. Ein Mann mit Schwefelsäure.

*

Seit zweieinhalb Tagen und Nächten – kein Bissen Brot, kein Schluck Wasser. Die Soldaten bringen Zeitungen, gedruckt auf rosa Papier. Der Kreml und alle Baudenkmäler wurden gesprengt. Das 56. Regiment. Gesprengt wurden die Gebäude mit den Junkern und Offizieren, die sich nicht ergeben wollten. 16 000 Tote. An der nächsten Bahnstation – schon 25 000 Menschen.

Ich lese. Rauche. – Kann man nach Moskau fahren? – Wenn nötig, gehe ich zu Fuß.

»Serjoshenka!

Falls Sie leben, falls es mir vergönnt ist, Sie wiederzusehen – hören Sie: Gestern, als wir uns Ch〈arkow〉 näherten, las ich das ›Südliche Land‹. 9 000 Tote. Die letzte Nacht kann ich Ihnen nicht schildern, denn sie nahm kein Ende. Jetzt ist grauer Morgen. Ich bin auf dem Gang.

Serjoshenka! Verstehen Sie! Ich fahre und schreibe Ihnen und weiß nicht, was mit Ihnen los ist, in dieser Sekunde.

*

Wir nähern uns Orjol. Serjoshenka, ich habe Angst, Ihnen so zu schreiben, wie ich möchte, weil ich gleich in Tränen ausbreche. All das ist ein – böser Traum. Ich versuche zu schlafen. Weiß nicht, wie ich Ihnen schreiben soll. Wenn ich schreibe, gibt es Sie, weil ich Ihnen schreibe. Und dann – ach! – das 56. Reserveregiment, der Kreml. Und ich gehe durch den Gang zu den Soldaten und frage, ob wir bald in Orjol sind.

Serjoshenka, wenn Gott ein Wunder wirkt und Sie am Leben erhält, gebe ich Ihnen alles: Irina, Alja und mich selbst – bis ans Ende meiner Tage und in alle Ewigkeit.

Ich werde Ihnen folgen wie ein Hund.

Serjoshenka! Die Nachrichten sind vage, ich weiß nicht, wem ich glauben soll. Ich lese über den Kreml, die Twerskaja, den Arbat, das Metropol, den Wosnessenskij-Platz, über Leichenberge. In der 〈sozialrevolutionären〉 Zeitung ›Kursker Leben‹ von heute (4.) heißt es, die Entwaffnung habe begonnen. Andere Zeitungen (vom 3.) berichten von Kämpfen.

Wo sind Sie jetzt? Was ist mit Irina und Alja? Ich lasse dem Schreiben jetzt nicht freien Lauf, aber ich habe mir 1 000-mal vorgestellt, wie ich das Haus betrete. Wird man wohl in die Stadt hineingelangen können?

Bald sind wir in Orjol. Es ist gegen 2 Uhr mittags. Moskau erreichen wir um 2 Uhr nachts. Und wenn ich das Haus betrete – und da ist niemand, keine Menschenseele? Wo soll ich Sie suchen? Vielleicht gibt es auch das Haus nicht mehr?

Die ganze Zeit habe ich das Gefühl: das ist ein böser Traum. Ich warte ständig: gleich geschieht's, und die Zeitungen und alles entpuppen sich als Spuk. Ich träume nur, und erwache dann.

Meine Kehle ist zugeschnürt, wie von Fingern. Ständig ziehe und zerre ich am Kragen. Serjoshenka.

Ich habe Ihren Namen hingeschrieben und kann nicht weiterschreiben.«

*

Wieder in Feodossija

Kaffeehaus in Otusy. (An den Wänden bolschew〈istische〉 Aufrufe. Ich bin mit S. G〈ol〉zew.) Die Posen der Tataren. Monddämmerung. Eine Moschee. Eine Kuhherde. Ein Mädchen in himbeerfarbenem bodenlangem Kleid. Tabaksbeutel. Die Noblesse alter Rassen.

*

Das Fehlen von Geistigkeit bei Frauen.

Der Hauptfeind des Geistes ist nicht der Körper, sondern die Seele.

*

Ich höre Musik wie eine Ertrinkende. Die Menschen sind grausam. Keiner interessiert sich für meine Seele. Mein Leben ist wie dieses Notizbuch: Träume und Gedichtfragmente versinken unter Listen, wo Schulden, Kerosin, Speck vermerkt sind. Ich gehe wirklich zugrunde, meine Seele geht zugrunde. Gedichte oder Musik treiben mir jetzt Tränen in die Augen.

Lieber Gott! Mach mich zu einer armen Frau, einer Straßenbettlerin, ein Kind auf dem Arm, das andere an der Hand. Meine Schuhe sind ohnehin schlecht, und ohnehin wasche ich selbst, – dann schon lieber barfuß, in Lumpen.

Es hätte mehr Würde!

*

Man möge darin keine Verbitterung sehen. Niemand ist schuld. Ich werde nicht müde, dies zu wiederholen. Mein Unglück besteht darin, dass ich mit meinen Schuhen noch überrasche, dass man mir nicht glaubt.

Wenn man mir glauben und sich überzeugen würde, wäre mir leichter.

Ein Haus in Moskau! – Und 50 000 auf der Bank! – Ja, aber ich wasche selbst, und nicht, weil ich es mag. Ich mag es, Gedichte zu lesen und Musik zu hören.

*

Seid stramm, Jungs! Euch ist es gegeben, für den Monarchen – oder die »russische Republik« – zu sterben.

Wir Frauen müssen Windeln waschen und Kartoffeln schälen.

So hat es Gott befohlen.

*

Persönlich geht es mir schlecht im Leben, weil ich keine Stütze habe (statt Freiheit) und keine Freiheit (statt einer Stütze).

*

Meinen Kindern wünsche ich nicht eine andere Seele, sondern ein anderes Leben, und wenn das unmöglich ist – mein unglückseliges Glück.

*

Im Waggon (2. Rückfahrt nach Moskau. Fuhr am 25. November los.)

»Wir haben eine junge Revolution, die in Frankreich aber eine alte, bourgeoise.«

*

»Ob Bauer oder Fürst – die Haut ist die gleiche.«

*

»Gott, Genossen, ist der erste Revolutionär!«

*

Es gibt eine Unschuld des Reichtums, wie es eine Unschuld der Armut gibt.

*

Im Moment verfüge ich nur über ein Mittel, Dankbarkeit zu zeigen: über Gedichte. Offeriert man mir ein Mittagessen, leiht man mir ein Kinderbett: sage ich Gedichte auf, schreibe Gedichte ab, schreibe Gedichte.

Die Seele zahlt für den Körper.

Wie gern würde ich Gedichte ohne Eigennutz aufsagen, – einfach, um geliebt zu werden! – Und ein Mittagessen – mit einem Mittagessen bezahlen!

*

Ich kann unendlich leicht verzichten, wenn es um meine Seele geht. Ich mache mir Sorgen, dass ich kein Zugbillet bekomme, und mache mir daneben überhaupt keine Sorgen, dass der Zug mich entfernt von einem Menschen, der … einem Menschen, den …

Meine Seele ist in meinem Leben absent. Mein Leben meidet die Seele. Mein Leben hat mit meiner Seele nichts zu tun.

Darum fällt es mir leicht, eine Gefälligkeit anzunehmen.

»Ach, das gilt ja nicht mir, ist nicht für mich! Ich brauche nichts!«

*

»Sie sind wohl Moskauerin? Bei uns im Süden gibt es diesen Schlag nicht!« (Ein Fähnrich aus Kertsch.)

»Was für ein Lüftchen!«

(Am offenen Fenster. – Ein Bolschewik. – Orjol.)

*

Moskau.

Alja: Morgendliche Nacht.

*

Aljas Gebet während und seit der Zeit des Aufstands:

»Herr, erbarme Dich und errette: Marina, Serjosha, Irina, Ljuba, Assja, Andrjuscha, die Offiziere und Nichtoffiziere, die Russen und Nichtrussen, die Franzosen und Nichtfranzosen, die Verwundeten und Nichtverwundeten, die Gesunden und Nichtgesunden – alle Bekannten und Nichtbekannten.«

*

Schicksal: das, was Gott geplant hat.

Leben: das, was Menschen (mit uns) gemacht haben.

*

30. November 1917

Ich gehe durch die Powarskaja. Auf der anderen Straßenseite – ein Offizier mit Krücken. Ohne nachzudenken, bekreuzige ich mich.

*

Das Leben trennt uns durch ein steifes Kaffeehaustischchen oder setzt uns in den gleichen Sessel. Fehlen einer menschlichen Atmosphäre. (Runder Tisch in der Kantine.)

*

Seele – ist Widerstand.

*

Die Seele ist das Segel. Der Wind – das Leben.

*

14. Dezember 1917

Das Wort – ist der zweite Leib des Menschen. Dreieinigkeit: Seele, Körper, Wort. Darum ist nur der Dichter – vollkommen.

*

Die Stimme: ganz Seele und fast Körper.

*

Manchmal bin ich versucht zu sagen: »Das spezifische Gewicht eines Wortes …«

*

Meine Liebe zu anderen (ungeachtet des einen) ist ein Überschuss an Liebe, der gewöhnlich Gott gilt.

*

Ich muss lernen, mit der Liebesgegenwart eines Menschen zu leben, wie mit seiner Liebesvergangenheit.

*

Ein Rivale ist immer – entweder Gott (du betest zu ihm) – oder ein Idiot (du verachtest ihn nicht einmal).

*

22. Dezember 1917

Die einen verkaufen sich für Geld, ich verkaufe mich (meine Seele) für Gedichte.

*

26. Dezember 1917

〈deutsch:〉 »Man soll das Leben, wie die Frau den ungeliebten Mann, über sich ergehen lassen.«

〈Von der Hand S. Ja. Efrons:〉

Die einen haben ein Flammenherz,

Die anderen ein Messer in der Brust.

Die einen atmen die Luft voll ein und schüren ihre Flamme wie ein Blasebalg.

Die anderen seufzen kaum hörbar und schreien, sich krümmend, vor Schmerz.

*

Segel – Schiff – niedrige Hügel – ein Haus mit Wappen – eine Steinmauer – eine Straße – ein jüdischer Friedhof. Und dann – zurück aufs Schiff – Fröhlichkeit – ein Bahnhof – Berlin – Café – Musik …

*

1918

Er verstand es, einen Hund zu küssen wie eine Frau, und eine Frau wie einen Hund.

〈Weiter im Heft sind einige Seiten leer gelassen, einige herausgeschnitten.〉

Notizbuch 5 1918-1919

Juni 1918

Alja:

»In deiner Seele ist Stille, Trauer, Strenge, Kühnheit. Du bewegst dich in solchen Höhen, wo kein einziger Mensch sich aufhält. In deiner Seele – bist auch du. Und neigst den Kopf.«

Du bist eine Gebrannte.

Ich kann keinen passenden Kosenamen für dich finden. Du warst im Himmel und hast einen anderen Körper angenommen.

*

Auf dem Lande bin ich – Stadt, in der Stadt – Land. In der Stadt gehe ich – sommers – ohne Hut, auf dem Land gehe ich nicht barfuß (Eigensinn). Am ehesten komme ich – von dort: vom Stadtrand, von den Vororten.

*

»Lieben Sie Kinder?« – »Nein.«

Ich könnte hinzufügen: »Nicht alle, so wie ich nicht alle Menschen mag« usw.

Wenn ich an den 11-jährigen Osman in Gursuf denke, an »Herz Anne« von Bromlej oder an mich selbst als Kind, könnte ich »ja« sagen.

Doch im Bewusstsein, wie andere dieses »ja« aussprechen, sage ich entschieden – »nein«.

*

Ich mag nicht (das ist nicht mein Element) Kinder, das einfache Volk (den kleinen Soldaten auf dem Kasaner Bahnhof!), die plastische Kunst, das Landleben, die Familie.

*

Mein Element ist alles, was von der Musik kommt. Von der Musik aber kommen weder Kinder, das einfache Volk, die plastische Kunst, das Landleben noch die Familie.

*

Und – bester Beweis: hört man Musik, möchte man die Augen schließen.

*

Wenn man Musik hört, schließen sich die Augen oder sehen – obwohl offen – nicht, sehen nicht das, was ist – sehen.

*

Stammt die Liebe von der Musik – oder die Musik von der Liebe?

*

Warum liebe ich Hunde, die sich vergnügen, und LIEBE NICHT (ertrage nicht) sich vergnügende Kinder?!

*

Ich liebe (ertrage) das Tier im Kind – in Sprüngen, Bewegungen, Schreien, doch wenn das Tier ins Gebiet des Wortes eindringt (an sich schon unsinnig, da das Tier ohne Sprache ist) – entsteht Dummheit, Blödsinn, Abscheu.

*

Das Tier ist insofern besser als der Mensch, als es nie vulgär ist.

*

Wenn Alja mit Kindern zusammen ist, ist sie dumm, unbegabt, seelenlos, und ich leide, empfinde Abscheu und Fremdheit, kann sie nicht lieben.

*

MEIN TRAUM, 9. Juni 1918 – 1 Uhr tags

Eine Stadt auf dem Berg. Wahnsinniger Wind. Gleich zerbirst das Haus, wie das Herz zerborsten ist. Aber im Traum weiß ich, dass das Haus nicht zerbirst, denn der Traum muss weitergehen.

Ich erwache.

Im Zimmer – ein sehr weiblicher junger Mann von etwa 17 Jahren, in Uniform. Duzt mich, lacht. (Ein Künstler und Bolschewik.) – »Ich weiß nicht, wer Sie sind.« – »Du erkennst mich nicht? Nun, denk nach.« – »Ich komme nicht drauf.« – »Ich bin der Vater von Jean.« – »Welchem Jean?« – »Jean, einem neuen Menschen.«

Ich erwache.

Im dunklen Flur, am Telefon. Ich zu ihm: »Das Telefon klingelt gar nicht!«

Ich erwache.

Ein irre schnelles Auto. Ich und noch andere Leute. Wir jagen dahin. Genaue Vision: links – hohe Hügel, mit rotem Herbstlaub bedeckt. Wir rasen in einen Baum (Eiche). Zerschellen. – Vorbei. – Auf den Hügeln arbeiten Arbeiter. Vorne: eine Pfütze. Pfade, einzelne Riesenbäume. Im Traum denke ich: das alles kann ich mir nicht ausgedacht haben, das habe ich schon mal in der Kindheit gesehen. Wahrscheinlich in Freiburg (mit 12 Jahren, Tannenwald).

Ich erwache.

Wir jagen dahin. Jemand holt uns ein. Weder Fahrrad noch Auto. Überholt uns. Kehrt um. Ich möchte zu ihm. Möchte dem Chauffeur sagen, er solle halten. Einen Chauffeur gibt es nicht. Ich bringe das Auto zum Stehen. Auf der Straße – der Junge von vorhin. Ich sehe, dass er jetzt kleiner ist, hebe den Kopf, um ihn zu küssen, höher, als es sich gehört, tue so, als reckte ich mich, damit er dadurch größer erscheint. Und plötzlich entdecke ich an ihm ein Frauenkleid – weiß mit Blumen. Trotzdem will ich mit ihm weggehen.

Ich erwache. In meiner Brust ein heißes Wogen.

*

Jetzt liege ich im Moos, das stachlige, schon trockene Gras zersticht mir die Arme, auf einem krausen Halm – eine Hummel. Die Sonne scheint mir direkt auf den Kopf. Die Erde verbrennt mich durch und durch. Kein Körper, keine Seele. Es gibt nur eine heiße Wolke – mich.

*

Ich bin keine Heldin der Liebe, gebe mich nie dem Geliebten hin, immer – der Liebe.

*

Kinder sind einfältig, wie die Vögel. Die Seele macht sich im Kind erst dann ständig bemerkbar, wenn der Geschlechtstrieb erwacht.

Vögel, Blumen, Tautropfen, Staubkörner, – ich bin betäubt von so viel Unschuld.

*

»Die Erwachsenen verstehen die Kinder nicht.« Ja, aber wie wenig verstehen die Kinder die Erwachsenen! Und warum sind sie dann zusammen?!

*

Ein Satter ist dem Hungrigen kein Gefährte. Das Kind ist satt, der Erwachsene hungrig.

*

In der Kindheit bin ich immer von den Kindern zu den Erwachsenen geflüchtet, mit 4 Jahren von den Spielen zu den Büchern. Puppen habe ich nicht gemocht – habe mich geschämt und sie verachtet. Das einzige Spiel, das ich mochte: aux barres, mit 11 Jahren in Lausanne – weil es dort zwei Parteien gab 〈zwei Lager〉 und Heroismus.

*

Brief

Lieber Freund! Wenn ich – verzweifelt vom Elend der Tage, erstickt von Alltag und fremder Dummheit, lebendig nur dank Ihnen – endlich Ihr Haus betrete, so habe ich mit meinem ganzen Wesen ein Anrecht auf Sie.

Man kann einem Menschen das Recht auf Brot absprechen, nicht aber das Recht auf Luft. Ich atme durch Sie, atme einzig durch Sie. Darum mein Gekränktsein.

Ihnen ist heiß, Sie sind gereizt, erschöpft, jemand klingelt, Sie gehen träge zur Tür: »Ach, Sie sind es!« Und schon folgen Klagen über die Hitze, die Müdigkeit, und Gefallen an der eigenen Trägheit, – erfreuen Sie sich an mir, ich bin so großartig!

Ihnen geht es nicht um mich und meine Seele, drei Tage – Abgrund, was war los?

Das ist Ihnen egal. Ihnen ist heiß.

Sie sagen: »Wie soll ich Sie lieben? Ich liebe nicht einmal mich selbst.« Ihre Liebe zu mir mündet in Ihre Liebe zu sich selbst.

Was Sie Liebe nennen, nenne ich gute Laune. Kaum fühlen Sie sich ein wenig schlecht (häusliche Zwiste, Arbeit, Hitze) – existiere ich für Sie nicht mehr.

Lieber Freund, so geht das nicht, so atme ich nicht. Ich möchte etwas Bescheidenes, total Einfaches: dass Sie sich freuen, wenn ich komme.

*

»Und wissen Sie – Gott liebt die Überraschung!«

*

Ende des Briefes:

»An dieser Stelle, mein Freund, bin ich mit dem Bleistift in der Hand eingeschlafen. Und habe Schreckliches geträumt – flog von einer hohen New Yorker Etage. Wache auf: die Lampe brennt. Die Katze auf meiner Brust macht einen Kamel-Buckel.«

*

25. Juni 1918, 2 Uhr nachts, am Haustor

Vollmond, ich trage 10 Silberringe, Uhr, Armband, Brosche, um die Schulter S〈erjoshas〉 Ledertasche, in der Hand eine Zigarettenschachtel und ein deutsches Buch. Aus dem Haustor tritt ein etwa 18-jähriger Bursche in Uniform, unter der Schirmmütze schaut ein kecker Schopf hervor.

»Haben Sie eine Waffe?«

»Nei-n …«

»Was ist das hier?«

»Schauen Sie's doch bitte an.«

Ich nehme aus der Tasche und gebe ihm nacheinander: ein neues wunderbares Zigarettenetui mit Löwen (Dieu 〈et〉 mon droit – ein englisches), die Geldbörse, die Streichhölzer.

»Und da ist noch ein Kamm, der Schlüssel … Falls Sie Zweifel haben, wer ich bin – ich wohne hier, gehen wir zum Hausmeister.«

»Und haben Sie ein Dokúment?«

Da erinnere ich mich an die Anweisungen meiner Freunde, wie in solchen Situationen vorzugehen sei, und pariere gewissenhaft und unsinnig:

»Haben Sie ein Dokúment?«

»Hier!«

Im Mondschein – der Stahl des Revolvers. (»Also ist der Revolver – weiß, ich dachte aus irgendeinem Grunde, er wäre schwarz!«) Im selben Moment fliegt über meinen Kopf die Kette der Lorgnette, würgt mich am Hals und verfängt sich in meinem Hut. Erst jetzt begreife ich, worum es geht.

»Lassen Sie den Revolver los und entfernen Sie mit beiden Händen die Kette. Sie würgen mich.«

»Und Sie, schreien Sie nicht.«

»Sie merken doch, dass ich leise spreche.«

Die Sache mit der Kette ist – die letzte.

»Genossen!« Diesen Ruf höre ich schon hinter meinem Rücken, als ich den Fuß über die Eisenschwelle des Tors setze. Ich habe vergessen zu sagen, dass während der Zeit unseres Gesprächs (ein, zwei Minuten lang) auf der anderen Seite der Gasse vier Typen auf und ab gingen.

Der Dieb ließ mir: alle Ringe, die Brosche, die Tasche, das Armband, die Uhr, das Buch.

Er nahm: die Geldbörse mit einem alten Check über 1 000 Rubel, das wunderbare neue Zigarettenetui, die Kette mit Lorgnette, die Zigaretten.

*

Am folgenden Tag um 6 Uhr abends wurde er getötet. Wie sich herausstellte, war er einer der drei Söhne des Küsters der benachbarten Kirche (der Rshewskaja), die drei kamen – anlässlich der Revolution – aus dem Straflager frei.

*

17. Juli 1918

Kalkuliertes Chaos. (Russland.)

*

Die Ungeschütztheit des zu Papier Gebrachten. (Ich.)

*

Für viele spielte sich die Revolution im Zeichen der Hauskomitees ab.

*

Eine Mondnacht in der Stadt ist immer gotisch.

*

Der Salamander ist nicht feurig, vielmehr feuerresistent. Was für eine absurde Kälte, um im Feuer zu leben!

*

Alja: 5. August 1918

Über eine Engelsvision: blasses Gesicht, wie der Mond, aber konturierte Augen, und innen – wie dickgewordene Milch.

*

Mein Kummer ist schwer, wie Eisen, wie eine Granate.

*

7. August 1918

Es gibt zwei Quellen für die Genialität der Frau:

1) ihre Liebe zu jemandem (ob erwidert oder nicht, ist egal)

2) fremde Nichtliebe.

*

Unbegabt ist die Frau: wenn sie niemanden liebt, wenn derjenige sie liebt, den sie nicht liebt.

(All diese Situationen habe ich am eigenen Leib erfahren.)

*

Sind keine Männer um mich herum, denke ich gar nicht an sie, als hätte es sie nie gegeben.

*

21. August 1918

Essen riecht manchmal überhaupt nicht nach Essen: sondern nach Abenteuer, nach Trauer (Küchengerüche in großen Hotels).

*

Männer und Frauen sind mir nicht gleich nah, sondern gleich – fremd. Ich kann ebenso sagen: »Sie, Frauen« wie: »Sie, Männer«.

Sage ich »wir, Frauen«, übertreibe ich immer ein wenig, mache mich lustig, spiele.

*

Die Julisonne empfinde ich als schwarz.

*

Irina ist 1 Jahr und 4 Monate alt.

Ein halbes Jahr ihres Lebens (den Oktober und November, als ich auf der Krim war, und die 3 Sommermonate) hat sie ohne mich verbracht.

An Alja habe ich vom ersten Moment an geglaubt, sogar vor ihrer Geburt, nach Alja habe ich mich (närrisch!) gesehnt.

Irina ist ein 〈deutsch:〉 Zufallskind. Ich habe keine Beziehung zu ihr. (Herr, verzeih mir!) – Wie soll das weitergehen?

*

27.-28. August 1918

Der Brjansker Bahnhof – ich gehe Milch holen – es ist halb sechs Uhr morgens. Der Himmel voll rosiger Girlanden, der Moskwa-Fluss stahlfarben (wie hellblauer Stahl), der Morgen ganz frisch, Anblick einer schlafenden Stadt. Ich trage wie immer meinen grünen Havelock, in der Hand einen Eimer Milch – und eile.

Ach, mir ist klar, dass ich am liebsten auf der Welt mich selbst habe, meine Seele, die ich jedem Entgegenkommenden in die Hand drücke, und meinen Körper 〈über der Zeile: meine Haut〉, den ich in alle Waggons der 3. K〈lasse〉 werfe. – Und es stößt ihnen nichts zu! Gefühl zärtlicher camaraderie – Begeisterung – freundschaftlicher Verbündung.

Ein solches Gefühl habe ich sonst nur für Alja – zum Teil.

Anna Achmatowa! Einst drangen Sie wie ein Habicht in den schmutzigen Rock eines Weibs ein – um 6 Uhr morgens – an einem gottverlassenen Bahnhof, um Ihrem Sohn – Milch zu beschaffen?!

*

Aus einem Brief:

Uns trennt, lieber Freund, nicht Hochstehendes, sondern der Alltag. Geben Sie zu, es kann keine gleiche Lebensauffassung geben zwischen einem Menschen, der den ganzen Tag mit Taschen, Küchentüchern, vulgären Fressen, siedender und nicht siedender Milch verbringt, und einem, der in aller Aufrichtigkeit noch nie eine rohe Möhre gesehen hat.

»Aber dazu ist doch die Liebe da, um den Alltag auszugleichen. (Der Prinz in der Eselshaut und die Geschirrwäscherin.)«

»Ja, nur fällt es dem Prinzen leicht, die nie gesehenen Kasserollen zu vergessen, während die Geschirrwäscherin weiß, dass der Prinz geht und die schmutzigen Töpfe – bleiben!«

*

Die Frau, wenn sie Mensch ist, braucht den Mann als Luxus, – mitunter sehr, sehr. Die Bücher, das Haus, die Sorge um die Kinder, die Freuden von den Kindern, die einsamen Spaziergänge, die Stunden der Trauer, die Stunden der Begeisterung, – was hat der Mann hier zu suchen?

Die Frau verfügt, außerhalb des Manns, über zwei ganze Meere: den Alltag und ihre Seele.

*

Die Tasche trage ich wie einen Schultersack, – das entzückt mich.

*

Oh, meine Freundinnen beim Schlangestehen – ihr eleganten Kleinbürgerinnen und schmutzigen Weiber! – ihr werdet nie lernen, so schnell zu gehen und so fröhlich einzukaufen 〈über der Zeile: so fröhlich zu stehen, nichts zu bekommen〉, ihr werdet nie so fleißig dem Haus dienen wie ich. Denn dafür braucht es – Flügel!

*

Ich bin absolut déclassée. Äußerlich – wer bin ich? – um 6 Uhr morgens. Grüner Mantel, wie eine dreifache Pelerine, zusammengehalten von einem sehr breiten, unlackierten Riemen (städtischer Lehranstalten). Dunkelgrüne, selbstgemachte Kappe oder Mütze, kurzes Haar.

Unter dem Mantel – Beine in grauen, hässlichen Strümpfen vom Markt und Füße in groben, meist ungeputzten (keine Zeit!) Schuhen. Auf dem Gesicht – Heiterkeit.

Ich bin keine Adlige (weder dünkelhaft noch verbittert) und keine vernünftige Hausfrau (vergnüge mich zu sehr), gehöre nicht zum Volk und nicht zur Boheme (leide wegen meiner ungeputzten Schuhe, ihre Grobheit aber freut mich – sie werden getragen!).

Ich bin tatsächlich, ABSOLUT, bis ins Mark – außerhalb jedes Standes, Berufs, Ranges. Hinter dem Zaren – stehen Zaren, hinter dem Armen – Arme, hinter mir – ist Leere.

*