9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: MALPASO

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

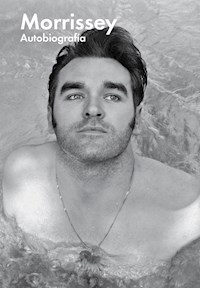

Morrissey es, quizá, el mayor icono pop de su generación, un título nobiliario que, como él mismo constata, lleva varias cruces a cuestas. Las discográficas lo han engañado. Varios colegas lo han estafado. Algunos medios lo han difamado. Viejos amigos lo han traicionado… Ahora, en la cúspide de la fama, cuando sus álbumes alcanzan los primeros puestos en las listas de todo el mundo y los músicos más ilustres interpretan sus temas, precisamente ahora, Morrissey declara que los derechos de los animales, la poesía y su propia intimidad son los únicos valores que defiende. Morrissey irrumpió como una avalancha en el firmamento musical de los años ochenta. El cantante de los Smiths aportaba una originalidad rabiosa construida con su actitud desafiante y el extraño lirismo de sus letras. Antes de esa eclosión, sin embargo, nuestro héroe era poco más que un joven en paro aficionado a los versos y sin muchas expectativas de futuro. En estas memorias nos cuenta las desdichas de su infancia y las desventuras de una adolescencia marcada por escuelas donde imperaba la ley de la correa, nos relata la vida sin rumbo que le asignaba el destino y el agridulce descubrimiento de la música como vía de escape. Aquellos años en una Mánchester gris, sucia y miserable contrastan, sin duda, con el resplandor que hoy lo envuelve, pero el éxito siempre tiene su revés oscuro.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

MORRISSEY

AUTOBIOGRAFÍA

TRADUCCIÓN DE RUBÉN MARTÍN GIRÁLDEZ

BARCELONA MÉXICO BUENOS AIRES NUEVA YORK

ÍNDICE

Cubierta

Portada

AUTOBIOGRAFÍA

Agradecimientos de las imágenes

Créditos de los textos

Agradecimientos

Notas

Créditos

Colofón

AUTOBIOGRAFÍA

Mi infancia es una calle y otra calle y otra calle y otra calle. Calles que te definen y calles que te confinan; ni rastro de carretera, autovía o autopista alguna. Más allá se esconde el bálsamo de la campiña para los días sin horas en que amainan tormentas y tormentos y nos dan la oportunidad de andar entre quienes viven rodeados de espacio y ven nuestra aparición como un suplicio. Hasta ese momento, vivimos en el desamparado y apuñalador Mánchester victoriano, donde todo está dondequiera que lo dejasen caer hace cien años. Las calles seguras están ligeramente iluminadas, las otras sin alumbrado, pero ambas representan un peligro que te habrás buscado tú solito si rondas por ahí cuando se echen las cortinas a la hora del té. Caminamos por el centro de la calle dejando atrás lugares pavorosos, levantando la vista para mirar el papel pintado de tonos negros parduzcos y morados hecho jirones, triste vestigio de casas deshabitadas, sustituida ahora su seguridad por la inquietud. Los chavales del barrio saquean viviendas vacías, y yo, pequeño y con los ojos como platos, voy con ellos, hago equilibrios sobre travesaños que quedan a la vista y correteo por sótanos húmedos y negros, cavidades subterráneas donde el asesinato, el sexo y la autodestrucción rezuman por grietas de piedras sacadas de nuestro campo y paredes de ladrillos vacilantes tras las que algunos bebés abortados encontraron una pacífica muerte en lugar de una vida cruel. Tras demolerlas a medias, el ayuntamiento deja que las casas se acaben de desmoronar lentamente por su cuenta y se conviertan en pequeños solares de escombros donde los niños encontrarán metros y metros de nuevas emociones sin alumbrado. Los campos son lugares que salen en los libros y los libros tienen su lugar en las bibliotecas. Nosotros, sin embargo, estamos aquí fuera, en el ahora, sin freno y sin gobierno porque la generación victoriana de Mánchester, tras vidas y vidas de apuros, ya ha tosido su último estertor y en estos callejones inundados despuntan aquí y allá briznas de hierba de color amarillo verdoso entre los adoquines tan resquebrajados por la presión como quienes los pisan. Aquí, tras las carcasas de tiendas desvencijadas, con ese aroma nauseabundo a excrementos animales ante el que nadie puede hacer otra cosa que taparse la nariz y apretar el paso mientras se aleja. Estos callejones, en su día tan diligentemente barridos, baldeados y frotados hasta la muerte con piedra pómez por los pobres y honrados, hoy no tienen futuro porque ahora éste es su futuro, este instante en el que se agota el tiempo. Igual que nosotros, estas calles quedan abandonadas a su duro destino. Los pájaros se abstienen del gorjeo en el Mánchester industrial de postguerra, donde los años sesenta no serán felices y donde los locales son todo lo opuesto a sofisticados. Más crispado y menos cortés que cualquier otro lugar de la Tierra, Mánchester es el estertor último del viejo ardor, el sitio donde tuvimos el corazón en un puño, prohibido como nos está ser románticos. La piedra oscura de las casas en hileras está negra de hollín, la casa es una metáfora del alma porque más allá de la casa no hay nada y las comunicaciones son escasas para seguir la pista a alguien en el caso de que se marche y la deje vacía. Cierras de un portazo a tu espalda y muy bien podrías esfumarte para siempre o que no se te vuelva a ver jamás, ay tú, irrastreable. El simple proceso de vivir acapara el tiempo y la energía de todos y cada uno de nosotros. Los viejos rumian con amargura y los chavales ya saben buena parte de la verdad. Incomprensiblemente, mientras nosotros nos pudrimos, hay por ahí casinos y altos niveles de vida, viajes en primera clase y dinero para hartarse. Aquí, nadie que conozcamos aparece registrado en el censo electoral y un trayecto en coche es tan poco habitual como los viajes en el tiempo. La cárcel es una eventualidad aceptada y no hay duda de que te convierte en un criminal. Recibir multas, avisos de impagos y esquivar las balas de la vida es lo que se conoce aquí comosupervivencia. Todo se reduce al cuándo. Y somos, a todo esto, carne finamente cortada a medida: irlandeses con buena percha que peinan los tugurios de Moss Side y Hulme, regiones no especialmente espantosas en la década de los sesenta, pero sí tocadas de una muerte natural por lento deterioro. La familia es grande y siempre suscita admiración; por lo que se refiere a las muchas chicas, lo que llama la atención es su pulcritud y callado glamur, que congrega a todas horas los andares fingidamente despreocupados de los muchachos del lugar. Naturalmente, y considerando el enorme tamaño de mi cabeza, el parto casi mata a mi madre, pero pronto soy yo y no ella quien se encuentra en la lista de pacientes en estado crítico del Pendlebury Hospital de Salford. Soy incapaz de tragar y me paso meses hospitalizado, con el estómago rajado y la garganta abierta; advierten a mis padres que es poco probable que sobreviva. Casi invisible bajo una masa de zurcidos entrecruzados, me aferro a la corta vida que tan pronto me estrangula. Una vez me dan el alta del hospital han de detener cuatro veces a mi hermana Jackie, dos años mayor que yo, cuando intenta matarme, sin que se averigüe si se trata de un caso de rivalidad o de clarividencia. No somos vulgares ricachones, pero aquí estamos, con un alquiler nada barato en Queen’s Square, tras los muros del Loreto Convent, con su vidriera rota en lo alto por si a los de aquí abajo se nos ocurren ideas raras. La familia es joven, bien avenida y, salvo mi hermana y yo, todos han nacido en Irlanda. El linaje se remonta a Naas, donde Farrell Dwyer y Annie Brisk engendraron a Thomas Farrell Dwyer, que en algún sitio se encontró con Annie Farrell. En plena lucha contra la profesoral insulsez de la odiosa pobreza, católicos irlandeses como somos, sabemos muy bien cuánto desagrada a Dios la felicidad bulliciosa, así que la culpa queda bien patente en todo lo que decimos, pero aun así decimos y hacemos todo. Mis padres vienen del barrio de Crumlin, en Dublín; vívian en calles vecinas rodeados por grandes familias menesterosas. Son los dos tremendamente apuestos y son ellos quienes primero navegan hasta Mánchester, seguidos por hordas crecientes, y la rama materna de la familia, que nos cría a mi hermana y a mí, no tarda en ocupar tres casas en Queen’s Square. Rara vez vemos a la familia de nuestro padre, pero también ellos están diseminados por Mánchester, con prevalencia de chicos en lugar de chicas, numerosísimos y ansiosos de jarana. El cotorreo irlandés es lírico, por contraposición al neutro asombro de Mánchester. Encerrados entre cuatro paredes sin agua caliente, nos apiñamos alrededor del fuego, elemento más apropiado a nuestro temperamento. Los rudos vecinos autóctonos que nos rodean dan la bienvenida a esta enorme pandilla de irlandeses que ruge y arrasa con los sesenta unidos por la música pop y por una sospechosa ausencia de dinero (algo que, de hecho, no es que otros tengan, en principio). Indescriptibles vicisitudes dan a entender que nada raro escondemos en ese sentido y nos vamos arrastrando fatigosamente los tobillos hundidos en aguanieve, medio derretida, medio congelada, dándole vueltas a «My Boy Lollipop», de Millie Small. El colegio se yergue acechante y despiadado en el centro de Hulme como el último representante del viejo orden, una gigantesca sombra negra de moralidad vetusta desde 1842 que provoca una aprensión deliberada en las caritas de ojos pasmados que contienen con prudencia las lágrimas cuando los dejan al pie de esas escaleras conectadas a pasillos retumbantes de paredes encaladas, de carbólico, deportivas y ceras que calcinan los sentidos y exigen que todo pensamiento alegre se extinga. Este mausoleo deprimente llamado Saint Wilfrid tiene la capacidad de hacerte infeliz y éste es el único mensaje capaz de dar. Candados, llaves y escaleras de piedra interminables al fondo de vestíbulos sin luz que conducen a guardarropas donde pueden sucederte cosas horribles. Hay suelos donde jamás se pone un pie y sótanos intactos en habitaciones desamadas por antepasados convencidos de que la sabiduría ha de guardarse aislada en un fanático autoaborrecimiento. Saint Wilfrid es un asilo, por decirlo así, para los patéticos pobres de Hulme y, pese a que en 1913 se anunció su demolición, ahí sigue cincuenta años después, arrastrándonos a nosotros, niños pequeños, con él, sumergiéndonos en sus cuartos de pesadumbre. Los niños entran tambaleándose empapados por la lluvia y así se quedan todo el día: los zapatos mojados y las ropas mojadas humedecen el aire porque eso es lo que toca. También nuestros profesores han sido abandonados allí, como nosotros, en la parroquia de Saint Wilfrid. No hay dinero que ganar y no hay recursos, del mismo modo que no hay colores ni risas. A estos niños se los forma y contamina sin particular esmero. Muchos rezagados apestan y se desmayan por falta de alimento, pero no cabe esperar paciencia ni sentido común algunos en la intensa agonía de los profesores.

Abandonados a nuestros placeres: Jackie y yo en Queen’s Square (1965).

© Morrissey y Margaret Dwyer

Jackie y yo preguntándonos cómo podríamos mejorar el mundo (1966).

© Morrissey y Margaret Dwyer

El señor Coleman, el director, irrumpe refunfuñando en medio de un disparatado marasmo de rencor. Su puesto lo martiriza y es su evidente repugnancia hacia los niños la que guía sus actos. Convincentemente viejo, es un hombre incapaz de elogio y ha demostrado su servidumbre militar asesinando al niño que llevaba dentro. Su personal tartamudea. El tartajeo de su personal se debe a eso mismo, sin la más mínima comprensión de la mente infantil. Estos educadores no educan a nadie y, cuando están libres de sus ocupaciones, seguramente lamentan el lugar que les ha sido asignado. En Saint Wilfrid no hay un solo profesor que sonría y no habrá manera de encontrar ni rastro de alegría entre el volcán de resentimiento que ofrece la madre Peter, una monja barbuda que zurra a los niños desde que sale el sol hasta que se pone; ni en el señor Callaghan, el más joven de la plantilla, carcomido por un rencor que es incapaz de controlar. Cuando en 1969 divisa una copia del disco Hare Krishna Mantra del Radha Krishna Temple sobre mi pupitre, se le desencaja la cara en una sonrisa. Pide que le traigan un tocadiscos de un almacén destruido por la guerra con olor a cerrado y humedad y lo reproduce cinco veces ante una clase desaseada cuyos piojos se mecen al ritmo de la melodía. La música, ya se ve, es la clave. El señor Callaghan está momentáneamente desbloqueado y se libera de sí mismo y de su carga de ira por lo menos mientras suena la música. Cuando se acaba, los músculos faciales se le desmoronan en la turbia amargura habitual. La señorita Redmond prefiere a las chicas, así que mira con displicencia y desinterés a los pillos de los chavales, que forman una deplorable masa de color local. La señorita Redmond sonríe tiernamente a Anne Dixon, una muchacha de pelo rizado cuya madre, guardia de cruce peatonal, se pasa el día sosteniendo en la mano lo que la multitud balbuciente llama «una piruleta». La señorita Redmond se está haciendo mayor, nunca se casará y morirá oliendo a buhardilla. El negro postvolcánico que visten las monjas del colegio y sus pusilánimes contrapartidas monásticas masculinas dan forma a los sutiles efectos de la opresión, saben que su momento ha pasado y esas caras solteronas han visto cerrarse la puerta por última vez. Ante ellas, una nueva raza de jóvenes con las vidas por vivir: el contraste entre el tiempo pasado y el tiempo por venir escuece peligrosamente. Un número desorbitado de profesores no están casados ni, probablemente, han sido tocados jamás siquiera por mano humana y eso se les nota en el desdeñoso mohín de sus bocas. «Atrévase a tocarme y se las verá con mi madre», le advierto a la señorita Dudley. Tengo nueve años. Ella misma es un fraude sexual, los labios finos y tensos mientras me arrastra por los pasillos del terror hasta ponerme ante la cara de papilla espurreada del señor Coleman.

«¡Tú!», me grita como si a mis nueve años ya hubiese echado a perder Inglaterra, pero para quien se exceda en este punto no habrá más zurra que la psicológica; sólo los entrometidos de manos regordetas reciben su tunda y suele administrárseles con una fina correa de cuero (y se trata de niños de ocho y nueve años). Yo tengo buena presencia, soy agradable a la vista, tengo una voz melodiosa y carezco de la turbiedad de Jackson Crescent, cosa que me garantiza cierta consideración. Muchos años después volveré tontamente a esas aulas con un equipo de televisión y me veré sentado de nuevo con la señorita Dudley, charlando entre dientes en una nueva oscuridad de edad avanzada. Se acuerda de Jeane, la hermana menor de mi madre, una mujer casi demasiado bonita que, al igual que las otras dos, Mary y Rita, también cumplió condena en Saint Wilfrid. Mientras las cámaras graban, me quedo ahí sentado sonriendo con ella, mirándola igual que el empleado de una funeraria podría inspeccionar un cadáver; por sensatez y para entendernos, ambos tenemos que ceñirnos al presente, pero lo cierto es que olvidar es imposible. Rememoro aquel día en el que la gorda Bernadette se lio un cinturón de cuero al cuello y se dispuso a tensarlo tirando de los extremos en direcciones opuestas para así matarse, supongo, sentada en su pupitre cojo del aula B2. «¡Que lo hago!», le grita a la señorita Dudley, que rebusca con indiferencia en su bolsa de la compra el periódico y lo abre sobre su escritorio destartalado ignorando por completo a la dolida y desvalida Bernadette, que sigue gritando: «¡Que lo hago!». Parece que lo único que irrita a la señorita Dudley es que la niña tarde tanto en cumplir sus amenazas.

Cuando el refinado y chirriante Brian se desploma en el suelo en Assembly, el personal del colegio lo quita de en medio de mala gana y circula el rumor de que nuestro compañero lleva siete días sin probar bocado, pero no hay una terapia amable para estos chavales desfavorecidos y confusos de los barrios marginales y no hay otra respuesta a nada que digan que no sea la violencia y más castigo. Se acumula. Éste es el sistema escolar de los años sesenta en Mánchester, donde la tristeza genera dependencia y donde se usa la vergüenza para meter en vereda a niños que persiguen la felicidad en medio de la desaprobación constante. Echad un vistazo alrededor y contemplad a los hijos del arroyo haciendo lo que buenamente pueden en circunstancias de las que no son responsables, pero por las cuales son castigados. Nacidos sin que ellos lo pidiesen, su tristeza circunstancial es culpa sólo de ellos y el motivo de todos sus problemas.

«Oh, qué bien huele, ¿no?», dice mi hermana Jackie estirándose hacia mí con un tarro abierto de crema hidratante Pond’s. Cuando agacho la cabeza para husmearlo, Jackie me estampa el tarro en las narices. Se echa a reír a carcajadas mientras yo chillo agitando las manos. Mi abuela, con su delantal y profiriendo diosmíos a diestro y siniestro, irrumpe desde la cocina con un puñado de pimienta negra que procede a embutirme por la nariz con la esperanza de que así eche a fuerza de estornudos la crema en lugar de sorberla cerebro adentro. Así es la vida. Otra noche, cuando estoy cantando y girando delante de un fuego mientras la tele de la hora del té sofoca una risa y la abuela pone la mesa, me tropiezo, me caigo en el fuego y me quemo unos cinco centímetros de la muñeca. Durante los meses venideros llevo con orgullo una venda que me recuerda todo lo que debo saber sobre atención y estilo. Le piden a Jeane que cuide de mí una noche mientras todos se esfuman para bregar con las obligaciones de la vida y ella me da de comer pudín de arroz con una cuchara tan grande que se me queda atascada en la garganta y soy incapaz de sacármela. Sufro un ataque de pánico y huyo de Jeane, convencido de que está intentando matarme.

Mi mejor amigo es Anthony Morris, cuya madre —Eunice— fue amiga de la mía. Anthony no era muy distinto a mí, pero tenía un pequeño lunar en la mejilla derecha. Un pelma del barrio con el pelo atractivamente mal cortado; se inventaba chistecitos y hazañas, galanteaba y daba calabazas con una gélida mirada de ojos azules de lobo de mar. Tenemos la misma edad y la misma estatura y el mismo de todo con ese aire granujiento y pícaro típico de Mánchester. Anthony vive en los pisos nuevos del cruce entre Cornbrook Street y Chorlton Road, donde Moss Side asciende trabajosamente hacia Old Trafford. Los bloques siguen hoy en pie, pero durante unos días fueron la comidilla, en lo que a progreso se refiere, sólo por sus llamativos conductos para tirar la basura y la pinta de sus azoteas. No tuvo que pasar mucho tiempo para que los ascensores se atascasen, los rellanos apestasen y la gente abandonara los pisos como ratas en un incendio. Un momento de gran conmoción es cuando Granada Television graba a la famosa Violet Carson metida en su papel catódico de Ena Sharples mirando con expresión triste desde un balcón a media altura del edificio, los ojos enturbiados por viejas cavilaciones, mientras yo me abro paso entre la multitud reunida para ver el espectáculo. La fotografía se convierte en la sobrecubierta de un libro de H. V. Kershaw. Estos bloques nuevos también se graban para los créditos iniciales de los setenta de Coronation Street[1] y van desde los pisos situados a lo largo de Cornbrook Street hasta más allá de Harper Street, donde viví de recién nacido tras arrebatarme de los brazos de a saber quién en el Davyhulme Hospital.

Fue con Anthony Morris y en el interior de aquellas casas destrozadas, en medio de los peligros de la luz vacilante, con quien se desencadenó un torrente de energía nerviosa. Fue él quien me explicó por qué las chicas de Saint Wilfrid revoloteaban a mi alrededor y qué era lo que querían. Me lo contó porque yo no lo sabía y, después de saberlo, todavía me interesó menos que cuando no lo sabía. No tenía ni idea de que aquello no era más que un mero surtidor. Muchos años después, hacia 1974, Anthony se ha convertido de golpe en un severo guardián de la virilidad y, por una vez, su despiadada mirada fulminante se dirige hacia mí: «¿Te gustan todos esos maricas, ¿verdad?», me espeta. Se refiere a la combinación de mis obsesiones musicales y mi corazón se hunde en una nueva oscuridad. No puedo pasar por alto esta acusación, así que se me empañan los ojos y soy yo quien sale perdiendo.

Acotan Queen’s Square, una en el extremo de la izquierda y otra en el de la derecha, dos grandes y sabias familias mancunianas: los Brett y los Blow. Custodios de mil secretos, son elemento central de todo, vitales y llenos de vida —para nada duros, sino alegres—, escapistas y sin parangón. Ambas familias nos dan la bienvenida y sus puertas están siempre abiertas de una manera que los modernistas dan por hecho que jamás se estiló realmente. Los Blow viven en la última casa de la plaza, incrustados en los altos muros de Loreto, y su hoguera anual del 5 de noviembre[2] atrae a todos los vecinos del recinto, aunando a viejos curtidos y jóvenes animosos. Hasta el señor Tappley, que vive en soledad bajo su gorra de plato, sale de su casa arrastrando el paso para ver, decidido a no dejarse impresionar. La vida se toma tal como viene y Roy Orbison canta «It’s Over» camino del puesto número 1.

La abuela en la edad de la esperanza; aquí es todavía Bridget McInerny de Tipperary.

© Morrissey y Margaret Dwyer

Mi madre, siempre en mi corazón (Staten Island, 1975).

© Morrissey y Margaret Dwyer

El nombre de soltera de la abuela Dwyer es Bridget McInerny, nacida en Cashel, la matriarca, madre de mi madre, principalmente una personalidad en el centro de todas las cosas. La abuela sigue perteneciendo a Moore Street, Dublín, calle de asombrosa remembranza y continuo desagrado; su pasado como líder de la primera Queen’s Theater Revue de Dublín integrada totalmente por mujeres se vio cortado de raíz e inesperadamente al asomar la raíz de Dorothy, seguida de Elizabeth (mi madre), Patricia, Ernest, Anthony, Jeane, Mary y Rita y, acto seguido, por las batallas autofustigantes contra las verdades esenciales de la vida más los habituales compañeros de viaje del irlandés: la vergüenza, la culpabilidad, la persecución y la acusación. La abuela está asustada y aparenta más edad de la que tiene. Cada una de sus histéricas observaciones está impregnada de temor de Dios (un Dios que, al final, no la salvará) y, a pesar de que su vida es una maraña de amor, no es consciente o no es capaz de demostrar que lo es. Está casada con Esty, pero no le gustan los hombres, ni, ya que estamos, ninguna empalagosa evaluación de la vida familiar. En las comidas de Navidad, la abuela come la última, después de haber hecho sentar a todo el mundo, pero ha de levantarse la primera para recoger y lavar los platos. Tan solemne ella que al final hasta hace reír, toca el piano para quien quiera escucharla, con unas uñas demasiado largas que repican sobre las teclas de imitación de marfil hasta que el tío Liam no puede sino decirle que se está cargando la música y entonces la abuela se hace a un lado mientras «Pretty Flamingo»,de Manfred Mann, azota la pista. Rita, unos pocos años mayor que Jackie y yo, corea la música y todos los cantantes masculinos son «guapísimos». La vida familiar es caótica y está llena de drama primitivo, dado que todo se experimenta con gran intensidad. No existen distracciones electrónicas y todo trato humano tiene lugar cara a cara. Estamos embarrancados en la parte más húmeda de Inglaterra en una sociedad que no nos necesita, pero aun así nos bañan, nos arropan y nos alimentan. La luz amarilla desvaída de las farolas de la calle no tiene nada que ver con el resplandor reluciente del alumbrado moderno. Nos fascinan los escaparates que se quedan iluminados por la noche, muchas veces el único atisbo de luz en muchos metros a la redonda. El momento en que se encienden las farolas cada tarde nos indica que tendríamos que estar en casa o emprender el camino de vuelta porque ¿adónde ir si no es a casa? No se puede estar en ningún otro sitio. Lo que me envía directamente a la cama cada noche es la melodía de Nelson Riddle para Los intocables y me pregunto qué será lo que no debo ver de ese Eliot Ness congelado en la imagen del comienzo. La torpe metamorfosis del hombre lobo desde ser humano a fiera me hace huir despavorido y la espiral de sonido de rayos X y láseres del sintetizador de Doctor Who no me perturba menos. La burbuja de la televisión me enseña la Tierra y sus frágiles momentos de fantasía y, con toda la repelencia del utópico, se me permite identificarme con ello. Durante mi infancia y primera juventud no hay televisión las veinticuatro horas del día y los dos canales y medio disponibles emiten el himno nacional en la Despedida y cierre de cada noche, momento en el que aparece un reloj, como si nos escoltase hasta la cama con el peso de nuestros pensamientos. La televisión es el único lugar donde nos esfumamos de la comunidad de los vivos y donde lo superficial nos aporta más virtudes que lo propiamente real. La vemos para alcanzar el éxtasis porque por fin podemos sobrevivir en otras personas. Nuestras conclusiones nos pertenecen y, además, el horizonte es infinito. Sentado en el suelo con las piernas cruzadas, me inclino hacia la pantalla viendo Las aventuras de Campeón, donde un chico y su caballo se dedican a correr soleadas aventuras en una Norteamérica que permite todo, igual que Skippy nos muestra Australia, donde un chico y su canguro protagonizan soleadas aventuras similares en un mundo donde los adultos son comprensivos y tienen tiempo para explicarse y tratar con los niños de amelocotonadas mejillas (ninguno de los cuales se parece a nadie que yo conozca). Las arenas movedizas y las serpientes de cascabel son peligros pasajeros, pero los chicos de una y otra serie no se quedan demasiado tiempo en un mismo sitio y rara vez se sienten insatisfechos o recluidos. ¿Dónde —me pregunto— se pueden encontrar tejanos que se ciñan al cuerpo con tanto estilo? No en las calles de Mánchester, donde los niños sólo estorban. ¿Dónde están esos chavales completa y enteramente satisfechos de ser y punto? No en las callejas de Mánchester, que son exactamente lo que su nombre indica. Las desventuras de colegial que se ven en Just Jimmy son la versión británica de las series que usan como subterfugio al típico chico bromista, donde Jimmy Clitheroe pone a prueba los nervios y la airada meticulosidad de su madre a base de hurtos, tirachinas, choques y pistolas de agua. Esto, no obstante, ya supone un salto gigantesco en comparación con el slapstick de Mr Pastry’s Pet Shop,Deputy Dawg y las marionetas de los cerditos Pinky and Perky. Fireball XL5 no me lo trago y todos los días viene acompañado de sus cinco minutos de Captain Pugwash, donde unos personajes de papel se mueven delante de una pantalla con fondos pintados y sólo los movimientos de derecha a izquierda de los ojos expresan reacciones a bordo del navío Black Pig. Los franceses Belle and Sebastian,una vez más, muestran que el mundo más allá de Inglaterra es un sitio mejor para los niños y yo ya estoy dispuestísimo para la desaparición. El más divertido de todos es Batman, tan glamuroso por contraposición al indigesto Ask the Family o a las humillaciones del Candid Camera patrio. La televisión es en blanco y negro, así que la vida es en blanco y negro. Sólo pueden encontrarse briznas de color en el Odeon, el Gaumont, el New Oxford, el Trocadero o el Imperial, cuyas pantallas de cine te dan la esperanza de la felicidad de otras personas. La televisión parpadea y pasa volando y tienes que mirarla bien de cerca por si lo que ves no vuelve a verse nunca más. Lo que quiera que allí aparezca no lo olvidarás jamás. Sé tan poca cosa comparado con los canadienses de The Forest Rangers, cuyo joven cabecilla tiene un empaque natural, libre, y lleva con estilo una afabilidad viril. Me siento en un taburete junto al fuego y veo a esos chavales, los forest rangers, que moralizan y nunca tienen que dar explicaciones y que están demasiado seguros de sí mismos para tener pensamientos crueles. Estrechan las manos de los adultos cordialmente (algo que a mí no me han pedido que haga en la vida). Se vuelven y me miran: con la afectuosa angustia de la infancia, el último mono del refugio sentado junto a un helado fuego de Mánchester. ¿Puede haber esperanza? Animal Magic no ofrece ninguna y el ilusionista David Nixon presenta una honesta media sonrisa. Sam Kydd hace de Orlando, un constructor de botes en el puerto de Londres, donde los chavales campan a sus anchas y se los respeta por ser graciosos. It’s a Knockout ofrece juegos internacionales con disfraces disparatados y Honey Lane es un folletín mortecino en un solo escenario que relata las vicisitudes de los comerciantes de un mercadillo en el East End... nuestro achaparrado caballo de batalla contra el del Big Valley norteamericano, donde, incluso en pleno viejo Oeste de 1870, Victoria Barkley se las arreglaba para vestirse de pies a cabeza de Christian Dior. Un destello anual de glamur lo representa el Festival de Eurovisión, cuyo sistema de votaciones es de infarto, como lo es el hipódromo de Miss Mundo, ese Grand National soñado por todo contable. Inglaterra entera hace sus apuestas por la belleza de jóvenes mujeres cuyo potencial humano se reduce a una expresión facial congelada; sus cuerpos son para otros, no para sí mismas. En directo desde el Lyceum Ballroom (¿cómo iba a imaginarme que, varias vidas después, un día llegaría a ser alguien en ese mismo escenario?), Miss Mundo es un drama de altura que nadie puede perderse, un espectáculo celestial son Eva Reuber-Staier (miss Austria 1969) y Marjorie Wallace (miss Estados Unidos 1973), soberanas del mundo que no debemos dejar caer en el olvido. Las respiraciones se serenan durante las emisiones del concurso, las familias británicas se embuten en sofás manchados de chocolate para pillar un destello de glamur genuino y el cabaré se contrapone al convento cuando las finalistas se agrupan al fondo del escenario a la espera del anuncio de la excitante ganadora con una intensa sensación de absurda tragedia. La tensión de los segundos previos al anuncio hace sudar a mares a Gran Bretaña entera. Es glorioso y los resultados son la comidilla de todo el país. En el reino de la tele, Miss Mundo y el Festival de Eurovisión son lo más memorable de cada año, no sólo por ser competiciones, sino porque se nos ofrece un panorama del mundo a los que tan poco sabemos. Recuerdo a miss Brasil 1970 saludando a la cámara cuando pasó a la final y fue ella quien me hizo preguntarme por Brasil. Recuerdo cómo España ganó a Reino Unido por un voto en los últimos segundos del recuento de Eurovisión en 1968 y así es cómo me pregunté por España (con el bloc de notas apoyado en la rodilla, mi sistema de resultados particular profundamente en desacuerdo con el resultado final). Con una perversidad natural, no existe ningún míster Mundo.

Little Big Time,con Freddy Garrity, saca por la tele a chicos en medio de una efervescencia de ópera pop y nos devuelve de una bofetada al lugar de donde somos y a cómo vivimos. Los despreciables niños que cantan en Opportunity Knocks hacen que el corazón me reviente de furiosos celos y sé que me toca pudrirme en silencio durante muchos llantos venideros. Ron Ely es Tarzán, la agradable sonrisa con hoyuelo de un hombre que vive sin electricidad ni lavabo, con un pecho lo suficientemente ancho como para aterrizar en él con un 747. Tarzán no tiene nada que ver con Torchy, the Battery Boy,pero sirve para subrayar una vez más que toda acción y aventura con momentos significativos tiene lugar en un lugar llamado otra parte y nunca en el triste suelo de Mánchester. James Darren lleva el mismo jersey en todos los capítulos de El túnel del tiempo, pero ése es quien yo quiero ser y es él con quien debo estar cuando llega la hora de irse a la cama. Thunderbirds es un servicio internacional de rescate que opera desde una isla privada del Pacífico, donde los muñecos hermanos Scott, Virgil, Alan, Gordon y John son poco más que chavales problemáticos. ¿A quién se le ocurre ponerle Virgil a su hijo? Los Thunderbirds hacen despegar sus vehículos de tierra y aire al grito de «¡F. A. B.!»[3] y su intrépida agente londinense se llama lady Penélope. Son, evidentemente, marionetas animadas, aunque son tan reales como yo, pero ¿hasta qué punto soy yo real? En la presentación del supersubmarino que da nombre a la serie Stingray se advierte: «En la próxima media hora puede suceder de todo» y, desde luego, así suele ser. Troy Tempes y su compañero Phones combaten a los malvados aquaphibians (unos peces terroristas que amenazan los océanos). Marina es una chica muda proveniente de un mundo submarino que se abre paso a nado por la seductora secuencia inicial haciendo que la mudez parezca una desgracia que hasta puede valer la pena sufrir. Mystery and Imagination constituye sesenta vagos minutos de drama traqueteante tan inquietante que sólo soy capaz de dormir con la puerta del dormitorio abierta de par en par para que entre la luz del descansillo —¡la luz!, ¡la luz!, ¡la luz!—, el faro de mi corazón.

Papá en Queen’s Square con sus discos históricos para un recuerdo histórico.

© Morrissey y Margaret Dwyer

Mi hermana y yo jugamos a diario en el desván con pedazos de tiza y tiras de plastilina de colores. Mi madre es una referencia crítica y mi padre es bromista, aunque siempre dispuesto a soltar un puñetazo al mundo. Se lo llama cada vez que las contiendas familiares exigen una intervención física y él siempre está allí sin temor alguno en los días en que lo físico apaciguaba los asuntos diplomáticamente y los destinatarios retrocedían sin ofensas. A veces se piensa que el espíritu pendenciero es vulgar, pero el problema queda resuelto cuando no hay nadie más a quien proteger. Madre es madre, nunca mamá (o el horroroso «mam» de Mánchester); glamurosa como nadie y, además, otras cosas. Papá juega en la liga amateur de fútbol y es muy de la broma, de mi madre no se puede decir lo mismo, pero su glamur detiene el tráfico cada vez que me lleva al colegio. Los piropos nos persiguen cuando recorremos Hulme, dejando atrás la escrupulosa BBC, donde Billy Fury y los Beatles han tocado, y también el hipódromo de Hulme, donde madre trabajará durante algún tiempo (una sala de cócteles y glamurosas especulaciones). La nueva biblioteca de Hulme es donde Jackie y yo merodeamos todos los días después de que la polea de Saint Wilfrid alce su puente levadizo, y los libros transportan nuestras mentes hasta que aparece madre para llevarnos a casa. Alrededor de la resplandeciente biblioteca, las calles adoquinadas y las casas adosadas, cabañas oscuras con las luces apagadas, ventanas como ojos orientadas hacia abajo, a la espera de que caiga el hacha. Asfalto, polvo y gasoil rodean la deprimente grandeur victoriana porque alguien en un lugar remoto ha decidido que esta comunidad fuertemente entretejida debe ser dispersada y que los deseos de los ancianos currantes, que si por ellos fuera se quedarían donde siempre han estado, han de ser ignorados. Con todas sus consecuencias, la reurbanización se instaura fría y organizada a través de Bold Street y Preston Street y por todo el camino que lleva hasta Royce Road, donde el peligroso Saint Wilfrid no se moverá. Bonsal Close y Burchill Close están invadidos y se ha decidido que Hulme sea reconstruido de manera que sus manzanas formen medias lunas al estilo de Bath, algo que a buen seguro a nosotros, pobres pigmeos remojados, nos va a encantar. Me acerco al colegio todos los días con renovado temor, por el asfalto, bajo mis pisadas los restos aplanados de las vidas de otros, y el edificio del colegio se alza más grande y más negro sobre su apaleada feligresía como una rata que se niega a morirse. Nosotros, chavalines, no vemos acogedoras luces de bienvenida y no abrigamos esperanzas en la oscuridad literal. Los vistosos dúplex que se abren paso como pueden por todo Hulme están desvencijados y sucios en menos de un año. Avanzamos serpenteando entre ellos y nos desvían hasta los baños públicos de Leaf Street, tan grata, fría y lamentablemente baratos; el hedor clorado revuelve el estómago. Es aquí donde han de enseñarnos a nadar: en las aguas heladas donde el viejo Mánchester sombrío permitió un día que sus vendedores ambulantes se zambullesen higiénicamente en un baño resbaladizo o que usasen sus duchas de azulejos agrietados. Sacado de la humillación ahora por el Comité Educativo de Mánchester, la actitud autoritaria y paternalista aterra a todos los niños, que consideran la experiencia como de un desamparo excesivo. Los baños de Leaf Street se abrieron en 1860 como el primer establecimiento de Inglaterra provisto de baño turco. Sus columnas de hierro y sus tuberías vistas goteando a causa de la condensación demostraron ser más que resistentes al intenso bombardeo de 1941 y su piscina de veintidós metros y su casa de baños públicos lavó y confortó a los pobres de Hulme hasta 1976, cuando, rodeada por calles llenas de escombros donde no llegaba la luz del sol, dejaron de acudir los vecinos calados por la lluvia a darse el helado chapuzón y las fatigadas puertas se cerraron por última vez. Yo había ido a los baños de Trafford Park a ver nadar a mi padre. Mientras lo animaba desde el borde, me empuja por la parte más honda un adolescente brutalmente cetrino al que mi padre acto seguido le partirá la boca limpiamente. Yo era pequeño y no sabía nadar y el encontronazo empavorecido contra las profundidades enyesadas a costrones me aterrorizará durante muchos años. Aquel tañido zumbante de pánico vuelve a mí en los baños de Leaf Street el día de nuestra iniciación y me niego a saltar a la piscina. La omnipresente señorita Dudley no hace ningún esfuerzo por comprender la secreta angustia de un chaval en apuros, me alzan por los aires y me lanzan al agua en un acto que, hoy en día, sería considerado una agresión física y psíquica. La educación de la clase obrera de los años sesenta continúa tan desolada como en los años treinta. En los enormes edificios públicos de Lancashire los niños no tenían demasiados derechos y se pensaba que no necesitaban protección contra la violencia o la agresión de los educadores, dado que no se creía que esas cosas pudieran tener lugar. Y así avanza la historia humana.

La ciudad industrial tiene una imaginación de enjambre, y Mánchester estaba plagada de lo que llamaban vagabundos. También de éstos tenía miedo la mayoría de niños pequeños. Los vagabundos siempre eran hombres, casi todos ya vestidos de civiles, desmovilizados; ya no se les necesita como carne de cañón de la Segunda Guerra Mundial, han sobrevivido a las excentricidades maniacas de Churchill y Hitler y ahora son residuos sin procesar de la oscuridad urbana que no hacen más que proyectar sombras extrañas en las plazas de la ciudad. Siempre se acercan a los niños y siempre piden dinero, las caras manchadas de mugre y la ropa impregnada de peste a anfetas.[4] Se dice que, en medio de su desdicha, estos vagabundos sólo son felices en compañía de hombres y, en la búsqueda de un arreglo doméstico de tal imposibilidad, se reúnen con los suyos bajo techos desvencijados en sótanos recónditos, acurrucados alrededor de pequeñas fogatas, mientras esperan que se levante el pestillo de la puerta de la casa de baños. Por lo visto, a los vagabundos se les permite usar los baños de Leaf Street, donde floto con otros compañeros con deprimente dignidad. Muchos niños lloran porque las baldosas están demasiado frías al contacto con los pies y salpicadas de manchas y mi experiencia de Saint Wilfrid queda sellada como una secreta agonía. Ni rastro de alegría vivaz en el camino de vuelta por Jackson Crescent; el pálido rostro ceñudo de la señorita Dudley es un mapa de desamor. Como todos los miembros de la familia van dejando el colegio para ir a las secundarias estandarizadas —Jeane primero, luego Mary y luego Rita, seguida de Jackie—, soy el último de la bandada, aún más solo en una zona ahora despojada de sus calles estrechas antaño concurridas y privada de su laberinto de tiendas iluminadas en las esquinas. Vuelven a acaecer misteriosos crímenes en un erial donde no hay alumbrado porque no hay calles. No hay tráfico y el zumbido de Stredford Road es lejano. Todo ha sido arrasado y la iglesia, que un día estuvo comprimida entre casas, ahora parece una patética criatura que resiste en vano. El Three Legs o’ Man y el Unicorn congregan a los viejos que quedan, que te contarán que la vida era mucho mejor cuando las cosas eran ligeramente peores. Se tiene la sensación de que algo terrible le ha sucedido a este distrito, aunque los que tienen escasos recursos dan la bienvenida a la promesa del lujo —a kilómetros de distancia de los apiñamientos de casas y de los estrechos callejones de antaño—. Ven los suburbios y a los vagabundos y leen sobre niños asesinados —más allá, donde se extiende el desolado páramo—. Una corriente magnética ultravioleta circula por la sangre mientras los padres de los desaparecidos se esfuerzan en no perder la esperanza. Una nube de amargura se apodera de la Mánchester de mediados de los sesenta cuando Hindley y Brady levantan la cabeza hacia las cámaras y los conocemos; la vida de las calles del siglo XIX aquí y ahora, a un tiro de piedra de 1970. Es un hecho que son Hindley y Brady, no nuestros animosos poetas de los lagos[5] ni los reconfortantes novelistas encarrilados, quienes proveen lo tácito y quienes llevan la mente viajera más allá de donde tendría que haber ido dando carta de naturaleza a la Mánchester moderna como lugar de horror dickensiano. No encontrarás un solo motivo de aliento en la complicidad de Hindley y Brady, que condujeron a los niños de los pobres, de breves y agitadas vidas, hacia sus tortuosas muertes, y el paisaje social de Mánchester se deforma para siempre con una razón más para llorar. Todo el mundo, atormentado, parece conocer a alguien que conocía a Myra Hindley y nos vemos obligados a aceptar una nueva verdad: que una mujer puede ser tan cruel y estar tan deshumanizada como un hombre y que toda seguridad es una ilusión. La abuela despotrica contra Hindley y Brady con un desprecio que bordea el terror y nuestros nubarrones sólo se despejan para atender los detalles obsesivos de los resultados futbolísticos y las historias de triunfo de nuestros mundialmente famosos equipos locales. Los futbolistas, arbitrariamente iletrados, permanecieron en el estancamiento de sus propias y sosas unidades sociales hasta que George Best habló, se burló, bromeó y puntualizó con lucidez. Best era listo e ingenioso y había encontrado un buen puñado de maneras de hacer glamurosa su vida. El viejo molde del paisano normal, casero, reventó para siempre al diversificar Best la imagen del futbolista, de repente caprichoso e indisciplinado, pero ingobernable. Al representar la vida del éxito, por supuesto, a Best se lo penaliza por disfrutar demasiado, aunque constituye una revolución que provoca un cambio abrumador en cómo se percibe el deporte porque es un hombre descaradamente despectivo con la prensa y con las juntas directivas de los clubes deportivos a la par que, incidentalmente, un jugador extraordinario. Atrápalo si puedes. El pundonor reglamentario de Bobby Charlton mostraba su desaprobación respecto a Best porque Best es la impactante novedad frente a la disciplina, tan años cincuenta, de Charlton fumando en pipa. Es el glamur físico y facial de George Best lo que le granjea tanto amor y odio porque todo el mundo quiere lo que él tiene. Mi padre me lleva a verlo jugar en Old Trafford y, mientras observo al apocalíptico perturbador de la paz dando vueltas por el campo, me desmayo. Tengo ocho años. Entrecierro los ojos deslumbrado por el sol, la cosa me supera y recuerdo la regañina de mi padre cuando saca a rastras mi cuerpo retorcido de entre la multitud hasta la calle, perdiéndose así el resto del partido. El fútbol, otra modalidad de iglesia, era todo lo que se interponía entre la Tierra y Dios. La boutique de Mike Summerbee en el centro de Mánchester fue un caso de destino cumplido y la casa espacial de George Best en Bramhall atrae más visitantes que Lourdes. ¿Pero yo? ¿Yo he de ser salvado? Y, si es así, ¿por qué motivo?

La alarma de los relojes de pulsera y de pared está programada para señalar el sonido y la visión de las furgonetas de los helados, ya sean de Gerrards o de Mister Whippy. Ésta es todavía la vieja y baqueteada Mánchester donde la gente lleva a esos puestos ambulantes cuencos hondos para que se los llenen con palas o acercan platos de su vajilla a las tiendas de fish and chips para que les vuelquen la cena en su querida porcelana, que tapan a continuación con una servilleta de tela antes de emprender la vuelta a casa. Todo lo que consideras a la última y a la moda terminará también cayendo en la nostalgia en el instante en que seas consciente por fin de dónde ha ido a parar todo y de cómo deberían ser las cosas. Es una carrera directa a la sepultura.

La abuela deja caer un cuchillo y grita «¡hombre en la puerta!»,[6] una circunstancia temible y sombría para una familia y una casa donde los hombres suelen traer problemas. Mis inversiones más importantes de 1967 son «Simon Smith & His Amazing Dancing Bear», de Alan Price (que canta «well excepted everywhere» donde seguramente debería decir «well accepted everywhere»; «Peek-a-boo», de New Vaudeville Band, y «Bernadette», de los Four Tops. En «Everything I Am», de Plastic Penny, está el verso «got my feet on the ground | you’ve found some good in me» y su triste entonación te deja tocado. Estoy fascinado por «I’ve Been a Bad, Bad Boy», de Paul Jones, por lo llamativa y extraña que es, y ahí está, en el número 6 de las listas de éxitos, hurra. Estos pequeños discos negros son mis primeras propiedades, míos, pagados con la acumulación de mi propia calderilla, un reflejo de mi terquedad. Los veo girar y girar en un sueño, llamando, señalándome el camino. En esa época, muy pocos coleccionan discos, de modo que cualquiera que compre uno define lo más íntimo de su corazón. Todo el mundo garabatea su nombre en la cubierta porque en el caso de llevarlos a una fiesta es importante que el dueño regrese con lo que ha traído. En los setenta, esto se vuelve irrelevante, cuando comienza a comprenderse el valor de los discos y cualquier pintarrajeada reduce su precio de venta. En los sesenta, desde luego, a nadie se le ocurre que un día quizás acabe vendiendo su colección porque ¿quién va a querer ese montón de trastos viejos?

En nuestro abismo, Jeane se enamora de Johnny, que es adolescente, tatuado y desposeído. Johnny gobierna el corazón de Jeane y la familia se convierte en un campo de batalla, ya que el chico se gana la desaprobación de todos. El tornado de vida de la abuela entra aún más en erupción cuando Johnny trepa por la tubería del desagüe para llamar a la ventana del dormitorio de Jeane; papá lo persigue y le da una paliza; Johnny se burla con hulmerista ferocidad; Jeane se queda preñada del primero de tres; la casa de la abuela está para el arrastre—los hurtos son motivo de pesar y en el salón unos cubos recogen el agua de las goteras—. Un resplandeciente sábado por la tarde patrullo Alexandra Road con la abuela y Jeane y he aquí que aparece Johnny entre los transeúntes que vienen de frente, con las manos en los bolsillos, el cuello tatuado y unas gafas de Rat Pack. Le suelta un gancho en la cara a toda velocidad a Jeane sin detenerse, a la abuela le da un tremendo ataque de pánico irlandés y corremos de vuelta hacia el convento de Loreto donde, por razones que se me escapan, la abuela golpea la puerta de la portería de las monjas rogando auxilio sagrado. Estamos dentro de sus altos muros tachonados y una monja de extrarradio nos da la bienvenida, pero nos impide el paso con su sobrealimentada corpulencia. La abuela le suplica refugio señalándole la cara machacada de Jeane y temiéndose la amenaza de un inmediato apuñalamiento. Presa en sus propios ropajes, la monja sólo conoce un mundo de fantasía y nos da con la puerta en las narices. Aterrada y temblorosa, la abuela nos guía de vuelta a casa a través de un laberinto de calles estrechas de mala muerte, paralizada por la idea de que Johnny pueda atacar de nuevo, pero no lo hace y, en cambio, lo que sucede es que Jeane se reconcilia con el amante que le dio un puñetazo en la cara en público pero tiene también el poder de hacerla feliz.

Con el alma del mundo a cuestas, Ernie sigue plantado donde se puso en pie (nació un 22 de mayo en Dublín), y el tiempo corre demasiado deprisa.

© Morrissey y Margaret Dwyer

1965 ha traído la muerte del abuelo, tan repentinamente a los cincuenta y dos. Sus ojos se cierran por última vez en el aire oscuro de noviembre, su cuerpo inmóvil lo descubre Jeane. Al abuelo lo llaman Esty y todo el mundo lo quiere, ahora y después. Madre y Ernie acuden al depósito de cadáveres para identificarlo y, mientras están saliendo, Ernie comenta: «Bueno, ojalá tenga yo tan buen aspecto cuando me llegue la hora» y, seis semanas más tarde, muere a los veinticuatro. Al salir de su empleo de oficinista en la zona de Tib Street, va camino de casa cuando se desploma y cae muerto en medio de la calle y estamos todos perdidos, la fe se nos hurta, pero tampoco es que nadie se devane los sesos por encontrar una respuesta. Las muertes del abuelo y de Ernie se sufren tan profundamente que nadie es capaz de mencionar sus nombres en los siguientes diez años. Se informa a la abuela, ingresada en el hospital con la pierna rota, de que su segundo hijo ha muerto y, de la misma manera que madre ha identificado el cuerpo de su padre, identifica el de su hermano en la misma morgue seis semanas después. Madre se vuelve contra la Iglesia mientras bajan a su padre y al último hermano que le quedaba vivo a la misma tumba en el gravemente ingrato Southern Cemetery. Ahora la vida ha quedado más allá de toda lógica y una nueva pesadilla toma cuerpo contra las órdenes de la Iglesia. Madre vocifera a pleno pulmón a un cura paralizado y todas nuestras vidas hasta esa fecha se pierden en un recodo de la memoria. Ernie era mi verdadero tío, un joven de modales viriles, el favorito de mi madre y sólo tres años más joven que ella. En una fotografía (porque al final es en eso en lo que se convierte la gente) hace gala de una planta agradable mientras sostiene un retrato de James Dean. Ernie profetizaba que, al igual que James Dean, moriría a los veinticuatro, cosa que hizo, el año en que su canción preferida —«All Over the World» de Françoise Hardy— escalaba posiciones en las listas de éxitos. Yo compartía fecha de nacimiento con él; una armónica en una caja garabateada con su caligrafía será mi posesión eterna desde el momento en que ya no está. A lo largo de su corta y airada vida ansió, como la mayoría, encontrar algo importante que hacer y maldijo Mánchester y, en medio de neblinas de dolor, maldijo Inglaterra y maldijo a los hermanos cristianos que le habían puesto los ojos morados con demasiada frecuencia en nombre de la sagrada mano dura. Se zambulló en el ejército en busca de una identidad, pero perdió la suya y volvió a casa a Mánchester, infeliz. Anthony, el primogénito de la abuela, tuvo una vida lamentablemente corta en Dublín y se extinguió tras nueve meses agónicos, enterrado con todas las incomodidades en Mount Pleasant en una sepultura llena de desconocidos (incluso muerto, otra familia puede estar dispuesto a acogerte en su seno). ¿Cómo puede ser que sucedan estas cosas? ¿Acaso estábamos en 1712? En los noventa, localizamos la tumba de Anthony, cuidadosamente enclavada en un cementerio cargado de secretos, y todavía hoy sigo convencido de que no está a tanta profundidad como para no poder ser rescatado y llevado al nicho de sus padres en Mánchester, pero esta clase de intromisiones son temerosamente descartadas por miembros de la familia que apenas pueden soportar el horror de la verdad tal y como es, por no hablar ya de levantar por los aires ataúdes de tamaño infantil. La abuela se muda de Queen’s Square a una casa legalmente inhabitable en el número 10 de Trafalgar Square, a un paseíto por Augustus Street. El deshaucio de Queen’s Square deja de posponerse y nuestras vidas quedan aplanadas delante de nuestras narices, como si el ayuntamiento no pudiese esperar ni un minuto más a que la colonia de ratas que somos recoja sus arreos y transistores. Durante mi último año en Saint Wilfrid, el señor Coleman me encarga que acompañe a un chico llamado Patrick Keane a su casa, a veinte minutos de allí, en la sombría Duke Street. Patrick está enfermo y no se lo puede dejar ir solo. En cuanto llegamos a la casa adosada, ensombrecida por la tiniebla, Patrick entra con su propia llave y se despide de mí agitando la mano, sonriente y completamente restablecido del lúgubre emplasto de Saint Wilfrid.

Vuelvo al colegio y el señor Coleman me busca para que le haga un diagnóstico médico completo. Le cuento que Patrick está en casa y que parece encontrarse bastante bien. «¡Idiota! —ruge, se hincha, los ojos desorbitados por la reacción exagerada—. ¿Y si se desmaya? ¿Por qué lo has dejado solo en esa casa?» La cara castigada del señor Coleman revela al monstruo a ojos de todos. Tengo once años y he atravesado un buen puñado de calles principales y cruces para completar la travesía hasta Duke Street, pero, a la hora de la verdad, la acusación de desertor recae toda sobre mí, sin que mi propia seguridad sea un factor que se deba tener en cuenta. El deber que se me ha impuesto y la histeria desatada del señor Coleman responden a una pregunta vital y nunca volveré a dar por sentado que ninguna figura de autoridad detente automáticamente distinción intelectual alguna. He perdido el miedo.

Sin su marido y sin su hijo, la abuela se instaló en el número 10 de Trafalgar Square a pesar de que el ayuntamiento lo hubiese declarado inhabitable. Toda casa tiene una cara y los ojos de Trafalgar Square están ya cerrados. La plaza en sí no está mal y, antes de la tremenda podredumbre de 1968, seguro que acogió muy cordialmente a sus fieles. Por la parte de atrás de los albergues y cervecerías de Moss Lane, los acontecimientos se sucedían alrededor de la casa de Trafalgar Square —en la que todos vivían, de alguna manera, o fallecían a medida que la familia se iba deshilachando y partiendo—. Yo me pasaba muchas noches durmiendo a los pies de la cama de la abuela, con el insoportable sonido de su despertador impidiendo todo descanso; aun así, la abuela abandona este mundo con un satisfecho estertor de sus cigarrillos Embassy, resollando al ritmo del reloj de su mesilla de noche, con la lámpara señalándole el camino a los calmantes para la tos, el agua bendita, la leche de magnesia y la Germolene (los accesorios vitales para el anticipado riesgo nocturno).

En una excursión en coche a Liverpool con papá al volante nos embiste un fittipaldi y a Mary, en el asiento del copiloto, le revienta una luna en la cara. Sentados nerviosos en el Liverpool General, escuchamos sus gritos al clavarle la aguja, atravesar la carne y tirar para sacarla por el otro lado. Semanas después sufrimos un segundo choque cuando una rueda pinchada hace que el coche salga despedido girando sobre sí mismo a través de Wilbraham Road, en Whalley Range, en un ameno encontronazo con la muerte que termina con el vehículo boca abajo en el jardín de no sé quién. Los amables y ancianos propietarios de la casa nos hacen pasar para calmarnos, lo más probable es que la indignada generación de nuestros días nos habría acribillado a denuncias desde las ventanas.

Rita, nacida un 13 de agosto en Dublín además de en todos los corazones; aquí en Trafalgar Square, Old Trafford.

© Morrissey y Margaret Dwyer

La mayor de las hermanas Dwyer es Dorothy, que trabaja en el centro de Mánchester y tiene vida propia. Es generosa, vocacional y baila siempre que puede —protagoniza el primer revoloteo hacia el virtuoso y verde Stretford, donde se respira aire de verdad—. El número 17 de Norwood Road es una casa distinguida, orientada a Edge Lane, remilgada y tranquila por esta época. Dorothy tiene más confianza con la abuela, por ser su primogénita, pero, con tantas disputas y alborotos en Trafalgar Square, la estridencia nunca acaba de apagarse. Los viernes por la noche siempre traen a Dorothy a Trafalgar Square y nunca se presenta sin un regalo imaginativo o un botín con el que yo me entretendré durante días. La jovencísima Mary se coloca con las pantorrillas de cara al fuego, en equilibrio sobre el hogar, la pantalla de la chimenea retirada. Lleva la melena rubia cardada con un peinado más o menos estilo colmena y, al igual que la segunda hermana, también ella se pirra por la música, el maquillaje y el ansia de vida en todo lo que la rodea. En esa media luz, sigo a Mary hasta la plaza, donde se reúne con quienquiera que esté saliendo en ese momento, y el mismo trabajo de agente secreto infiltrado hago con Rita cuando se escabulle con la caída del sol a las seis de la tarde para ir a un club juvenil en Bangor Street, donde los inquietos tipos duros fuman cigarrillos y sueltan sus bravuconas fórmulas de flirteo. Aquí, los pintas del barrio holgazanean por diversión en plan club juvenil, rebosantes de secretos de la anhelada madurez y del galanteo ramplón. Todos los chicos de Mánchester están furiosos, gritan y se ríen ruidosamente y el cortejo es una cuestión más de agresión que de galantería. En el club juvenil no soy bienvenido —mi bisoñez está fuera de toda consideración— y Rita me ordena que me vuelva a casa. Lo que me atrae es la aparición de un nuevo grupo de gente que no tiene ningún tipo de conexión con el colegio y que me atemoriza y fascina por igual. ¿Qué es esta pandilla que sólo Rita conoce, que grita en su carrera hacia la oscuridad de la durmiente Tamworth Street? Vuelvo a Trafalgar Square, a la abuela y al foco central del televisor, bajo el que se encuentra la gata con su camada de recién nacidos. Pero las casas de la plaza ya están siendo abandonadas. La abuela aguantará con goteras en el salón y ratones que salen disparados de los rincones, echando chispas y preocupándose por pequeñeces de la vida quebrada de sus seis hijas y maldiciendo a mi madre por trabajar y comprarse ropa sofisticada. La abuela monta las Navidades tradicionales para que todos podamos reunirnos y discutir. Mi hermana y yo nos encaminamos a las tiendas de Pot y Jubilee, ambos establecimientos medio desmoronados y abarrotados de trastos que se despiden con sus últimos estertores desde sus respectivas esquinas de un mundo que las ignora, con sus ancianos y francamente hoscos dueños molestos y atormentados por el tiempo que nos cuesta escoger metódicamente las golosinas que queremos.

Rita trabaja ahora en la Séptima Avenida de Piccadilly y se compra unos caros anacardos de la marca Planters. Mary trabaja en una sala de exposiciones de Granada, pero está deseando dejar todo. Los veranos de la infancia en Crumlin los pasamos en Clonard Road, desparramados en la playa y fritos a las cinco de la tarde. Seguras y amplias, las calles secas de Crumlin están vacías de coches y las casas se carcajean con las gansadas de nuestra numerosa familia. El revuelo y la algarabía mullen esos días dublineses, pero, a medida que pasan los años, a mi hermana y a mí cada vez nos apetece menos dejar Mánchester. Irlanda es nuestro agobiante pasado: rubicundo y alegre, pero pasado al fin y al cabo. Mis padres nunca lo dejarán caer en el olvido y no es difícil comprender por qué. A nuestro alrededor, la delegación irlandesa en pleno se lamenta de la pérdida del territorio y de cómo la generosidad británica chirría si se compara con la cálida cordialidad de los brazos con que Dublín acoge a los foráneos. Los niños dublineses son activos y animados, rápidos y astutos, siempre dispuestos. Un hombre ciego regenta un precioso quiosco de por allí cerca y lo contemplamos embobados mientras sus manos buscan cada cosa que le pedimos.

Los católicos de Dublín son espirituales, pero no beatos; creyentes, pero no estrictos; piadosos, pero no inflexibles. Aunque sean devotos y buenos, también son bastante laxos, con un sentido desacomplejado y sincero de lo que el cuerpo humano necesita. No me siento atraído hacia la iglesia, pero entiendo que no hay nada más. El catolicismo te tiene localizado y vigilado de por vida por medio de un abrumador sentido de duda íntima y toda iglesia se vale de bancos dolorosos y bancadas de plañideras. Ahora que nos hemos pasado de Queen’s Square a Kings Road, Jackie se apunta a la horrorosa Cardinal Vaughan School de Stretford. En Stretford somos los jóvenes intrusos contra el señor y la señora Sectario, gente bien entrada en la mediana edad que ya ha sentado la cabeza: residentes amables y sonrientes para quienes la guerra tuvo lugar ayer mismo. Firswood le cede bibliotecas y parques al prácticamente pijo condado de Lancashire y cada Nochevieja atrae a tropeles de vecinos a las puertas de sus jardines para darse la mano, los parabienes e intercambiar sonrisas mientras el tiempo los desgarra en su transcurso. De fondo, las fábricas del Viejo Trafford ululan sus saludos, pues la gente está agradecida de haber superado un año más. La abuela se queda en Trafalgar Square y acoge a los que no tienen casa, unas veces a Jeane, otras a la prima Eileen Sullivan (que llega inesperadamente y a la que terminarán encontrando muerta en el dormitorio del fondo). A veces Jackie y yo somos los refugiados, mientras que Rita entra y sale revoloteando en medio de su misterioso torbellino social. Es constante una sensación de cambio y de estar escurriéndose, pero nunca de seguridad ni estabilidad. Mañana ya es un rompecabezas. John Joe Rahilly, el primo de la abuela, llegará de Dublín y, con ese pesado abrigo que no se quita jamás, echará el ancla en la casa por la cara. Se trata de otro simpático ejemplar del Dublín de antaño, un solterón eterno que le va a proponer matrimonio a la abuela sin tener en cuenta el ancestral parentesco sanguíneo que los une. Nos hemos despedido de Mary agitando las manos en el aeropuerto, emigra a Estados Unidos con diecinueve años para no volver a ser nunca más una chavala de Mánchester. Lloramos todos incontrolablemente cuando anuncian su vuelo: nos cortan una rama bien querida.