9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Julia wagt den Ausstieg: Sie schließt sich einer berittenen Expedition durch die Rocky Mountains an. Ohne Internet, ohne Badezimmer, ohne Habseligkeiten muss sie bald lernen, sich in der Wildnis zurechtzufinden. Nach der Expedition lässt sie sich auf einer Ranch als Gastarbeiterin nieder. Die Arbeit mit den Pferden und Rindern macht ihr große Freude, und zwischen all den Cowboys, Pferdeflüsterern und Indianern fühlt sich Julia zum ersten Mal seit langem aufgehoben. Im archaischen Wilden Westen lernt sie, was in ihrem Leben wirklich zählt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 452

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungZitatProlog1. Teil: Die Überquerung der Rocky MountainsDer weite Weg gen WestenAugusta – wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagenDer Eingang zum ParadiesDas White River CampThe noble Art of Fly FishingMit Jim zu Fuß durch die Wildnis Waffen und sonstige weibliche AccessoiresWas haben Wildnis-Ranger Ray und ich gemeinsam?Mit Sweetheart Bernie am Flathead River Von Hunden, Wölfen und StinktierenBruno, der BärAna, die Ärztin aus New YorkDer RückwegBildstrecke 12. Teil: Gastarbeiter im NiemandslandAbenteuer BusfahrenDie Lonely Horseshoe Ranch – meine PonderosaCowboys und Mustangs und was Frau sonst noch zum Leben brauchtTye, the Cowboy of the Dark SideSugar und der verrückte TierarztBargeflüster im WesterntaktCowboy Chase und das Red-Eye-SyndromUnd Pferde können doch fliegenJason, der PferdeflüstererDie PrärieDas Indianerreservat der CrowCody – die Stadt des Buffalo BillDas Einfrieren in der KriseDie Pryor MountainsBrünhild aus MontanaIm Regen am Rattle Snake CreekSchmerzlicher AbschiedBildstrecke 2EpilogÜber dieses Buch

Julia wagt den Ausstieg: Sie schließt sich einer berittenen Expedition durch die Rocky Mountains an. Ohne Internet, ohne Badezimmer, ohne Habseligkeiten muss sie bald lernen, sich in der Wildnis zurechtzufinden. Nach der Expedition lässt sie sich auf einer Ranch als Gastarbeiterin nieder. Die Arbeit mit den Pferden und Rindern macht ihr große Freude, und zwischen all den Cowboys, Pferdeflüsterern und Indianern fühlt sich Julia zum ersten Mal seit langem aufgehoben. Im archaischen Wilden Westen lernt sie, was in ihrem Leben wirklich zählt.

Über die Autorin

Julia Behringer wird 1975 in einem winzigen Dorf bei Tübingen geboren. Sie wächst zwischen Bauernhöfen inmitten von Natur, Landwirtschaft und Pferden auf und entwickelt schon früh eine ausgeprägte Vorliebe für Wild-West-Geschichten. Als Teenager lebt sie mit ihrer Familie einige Jahre in den USA, lernt die grenzenlosen Weiten der amerikanischen Prärie und die sagenumwobenen Gebirgszüge der Rocky Mountains kennen, Eindrücke, die sie für immer prägen werden. Nach ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften arbeitet sie für fast zwei Jahrzehnte als Finanzmanagerin in amerikanischen und deutschen Großkonzernen. 2012 tritt sie eine lange Reise in das Herz des amerikanischen Wilden Westens an, ein Abenteuer, das ihr Leben für immer verändern wird. Kurz darauf lernt sie ihren heutigen amerikanischen Ehemann kennen und das Schicksal nimmt seinen Lauf, denn Julia Behringer wird ihrem alten Leben für immer den Rücken kehren und selbst amerikanische Rancherin werden.

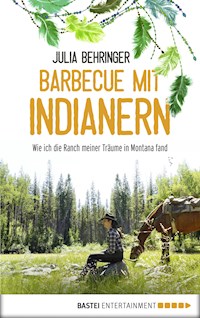

JULIA BEHRINGER

BARBECUE MIT INDIANERN

Wie ich die Ranch meiner Träume fand

BASTEI ENTERTAINMENT

Originalausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Sylvia Gredig, Köln

Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de

Unter Verwendung einer Fotografie von © Dagmar Titsch

Bilder im Innenteil: © Julia Behringer und Dagmar Titsch

Datenkonvertierung E-Book:

hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-6062-2

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für meine Eltern Uwe und Ursula,die eine große Abenteurerin aus mir gemacht haben,

und für meine Großmutter Anna,die mir ein Leben lang zur Seite stand.

Es ist eine gefährliche Sache, Frodo, aus deiner Haustür hinauszugehen.Du betrittst die Straße, und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst,kann man nicht wissen, wohin sie dich tragen.

Bilbo in »Der Herr der Ringe« von J.R.R. Tolkien

Prolog

Es war ein gewöhnlicher grauer Wintersonntag. Der Tag begann in den frühen Morgenstunden, ohne auch nur den leisesten Anschein zu erwecken, dass heute irgendetwas Besonderes geschehen könnte. Draußen vor dem Wohnzimmerfenster hatte der Schnee schon zu schmelzen begonnen und tropfte behutsam von den Zweigen der ausladenden Tanne. Ich saß daheim im Schwabenland mit einem Becher Cappuccino in der Hand auf meinem guten weißen Sofa und blickte gedankenverloren in den Garten.

Sonntage dieser Art waren für mich eine besondere Herausforderung, da ich es an ihnen meist nicht gut schaffte, meiner inneren Leere zu entrinnen. Im Alltag hatte ich Ablenkung, stand mit meinen sechsunddreißig Jahren mitten im Geschäftsleben, war ständig unterwegs und von früh bis spät beschäftigt. An den Wochenenden gelang mir die Flucht vor mir selbst nur eingeschränkt, und ich wurde immer wieder aufs Neue von den lästigen Fragen, die höchst unwillkommen aus meinem Innersten hervorsprudelten, gestört. Selbst von einer ausgedehnten Joggingtour musste ich irgendwann zurückkehren, um zu Hause unter die Dusche zu steigen. Und dann war es sofort wieder da, dieses Grübeln, ein Drehen und Wenden des Sachverhalts, ein endloses Analysieren meiner Lebensumstände, ein immerwährendes Überlegen und Nachdenken – mache ich denn die Dinge richtig? Habe ich die Weichen richtig gestellt? Das immerwährende Gefühl, irgendwo falsch abgebogen zu sein, aber wann genau und wo? Und wohin sollte ich mich jetzt am besten wenden, um endlich mal wieder glücklich zu sein und fröhlich? Diese Fragen, auf die ich keine vernünftigen Antworten wusste, quälten mich seit Jahren.

Ich drehte mich immerfort im Kreis. Dabei war mir in meinem bisherigen Leben nichts wirklich Schlechtes widerfahren, ich konnte weder über böse Eltern, verheerende Beziehungen noch Scheidungskriege klagen. Auch hatte ich mein Dasein bislang ziemlich schlau und ertragreich eingefädelt, lebte nach süddeutschem Standard also durchaus erfolgreich, und es fehlte mir an nichts. Lange Zeit hatte ich mir einen Partner gewünscht, einen Lebensgefährten, vielleicht einen Ehemann. Dieser Wunsch hatte sich trotz aller Bemühungen nicht wirklich erfüllt, und auch hierzu zerbrach ich mir immer wieder den Kopf. Hätte ich damals an der Uni den Heiratsantrag dieses sanftmütigen Professors vielleicht annehmen sollen, der einzige Mann, der mich je hatte heiraten wollen? Oder hätte ich anstatt Betriebswirtschaft vielleicht doch lieber Medizin studieren sollen? Vielleicht hätte sich mein Leben dann etwas erfüllter entwickelt? Hatte ich die Chance zum Glücklichsein schlichtweg verpasst? Ich zog meine Strickjacke mit einem flauen Gefühl im Magen enger um meine Schultern.

Mit meinem Lebensabschnittsgefährten Hans-Dieter, der an diesem Wochenende mal wieder seine Mutter besuchte, war Heiraten kein Thema. Hans-Dieter war mein langjähriger Studienkollege gewesen, einer, der immer da war und immer ein offenes Ohr hatte und für allen Kummer Verständnis, einer, der sich ähnlich erfolglos wie ich nach einer festen Beziehung sehnte. Mangels Alternativen sind wir dann irgendwann aus Einsamkeit zusammengekommen und dann auch zusammengezogen. Aber glücklich – nein, glücklich war ich mit ihm nicht. Mir rann in dieser Zweckgemeinschaft die kostbare Lebenszeit wie in einer Sanduhr davon.

Ich rutschte unruhig auf meinem Sofa hin und her und griff gedankenversunken nach einer Ausgabe meiner Lieblingszeitschrift vor mir auf dem antiken Holztisch. Mit etwas Psychologie, viel Spiritualität und einer ordentlichen Portion an Inspiration war dieses Blatt ideal, um mich, eine hart arbeitende Geschäftsfrau, aus diesem wiederkehrenden Gefühl der Sinnlosigkeit zu befreien. In jeder Ausgabe gab es mindestens einen Beitrag, der mir geradezu aus der Seele sprach. Ich schlug das Magazin auf und las die ersten Zeilen eines Artikels, der mich sofort aus meiner Schwermut hob und meine Sinne schärfte. Wenn Sie die Orientierung in Ihrem Leben verloren haben, blicken Sie zurück in Ihre Kindheit, auf die Wünsche, Ziele und Träume, die sie damals hatten. In Zeiten, in denen das Leben wie eine ausweglose Sackgasse erscheint, ist man gut beraten, bei seinen Kindheitsträumen wieder anzusetzen.

Diese Worte trafen mich tief ins Mark. Ich wusste ohne jeden Zweifel, dass der Artikel die Wahrheit sagte und ich den dort beschriebenen Rat befolgen musste. Schon im nächsten Moment tauchten wie von selbst vertraute Bilder vor meinem inneren Auge auf: Wie ich im Dörfchen Reusten inbrünstig die Shetlandponys vom Bauern nach dem Kindergarten striegele, wie ich wehmütig am Koppelzaun der großen Pferde stehe, in der Hoffnung, es möge eines näher an den Zaun herankommen, sodass ich heimlich hinaufklettern könnte … Selbst die furchteinflößenden schwarzen Hunde vom ansässigen Schäfer waren vor mir nicht sicher. Sie wurden gesattelt und eingeritten, und meine Mutter stellte immer wieder kopfschüttelnd eine obsessive Begeisterung für Reittiere aller Art fest. Auch alle Fernsehsendungen mit Pferden, Cowboys und Indianern hätte ich am liebsten heimlich verschlungen. Vollkommen verzaubert war ich von der US-amerikanischen Westernserie »Bonanza«, ein Straßenfeger in damaliger Zeit. Während meine Eltern brav auf der Baustelle unseres neuen Hauses arbeiteten, lief die Sendung meines Herzens im Abendprogramm, und ich sattelte mit unbändiger Begeisterung die Sofalehne im Wohnzimmer, bestieg mein Behelfspferd, schwang mein Springseil als Lasso über dem Kopf und brach laut johlend zusammen mit den Söhnen der Serienfamilie Cartwright von der Ponderosa-Ranch auf in den Wilden Westen. Meine Mutter hatte mir die Sendung eigentlich streng verboten.

Während andere Mädchen zu Hause mit Puppen spielten, hatte ich längst angefangen, Ställe auszumisten, Reitunterricht zu nehmen und nachts heimlich Karl Mays »Winnetou« unter der Bettdecke zu lesen.

Ich musste daran denken, wie enttäuscht ich gewesen war, als meine Eltern mit uns Kindern für einige Jahre in die Vereinigten Staaten zogen, keineswegs in den Wilden Westen, wie ich es mir aus tiefstem Herzen gewünscht hatte – nein, es ging an die regnerische Ostküste, weit ab in den Norden der Neuengland-Staaten mit grausam eisigen Wintern. Pferde und Cowboys gab es dort weit und breit keine, und meine große Leidenschaft für die Reiterei musste erst einmal zum Erliegen kommen. Vermutlich waren auch deshalb die Jahre in der Fremde für mich wenig erbaulich. Weder mit dem amerikanischen Schulsystem noch mit der Mentalität der gleichaltrigen Jugendlichen konnte ich etwas anfangen.

Das schafften auch meine abenteuerlichen Eltern nicht wettzumachen, die voller Begeisterung die Naturwunder dieses beindruckenden Landes erforschten. Mit gemieteten Wohnmobilen streiften wir durch die Nationalparks und Wildnisgebiete, fuhren durch Städte, Dörfer und die endlosen Prärien. Kaum ein amerikanischer Bundesstaat blieb von der Reisewut meiner Eltern verschont. Es wurde in den Rocky Mountains gewandert und im Grand Canyon gegrillt, im Yellowstone-Park gezeltet und im Yosemite-Park Hirsche gestreichelt. Auch erinnerte ich mich schmunzelnd an einen Familienausflug bei Vollmond mit nächtlichem Verstecken hinter Büschen am Teich, um Biber beim Hausbau zu beobachten. Es kamen mir wieder die Angelausflüge im Kanu in den Sinn, bei denen mein Vater seine Angel in den See warf, in der Hoffnung, es würde kein Fisch anbeißen, denn dies hätte unweigerlich zu Heulattacken bei seinen beiden Töchtern geführt, denen der arme Fisch so leidtat.

Es wurden also die Vereinigten Staaten in jedem Winkel erkundet, aber nirgends gefiel es mir so gut, wie in den Weiten des Wilden Westens. Die unberührte Natur, in die es mich schon als Kleinkind so sehr gezogen hatte, war dort am vollkommensten und zog mich nur mehr in ihren Bann. Hinter jeder Wegbiegung stießen wir auf Cowboys und Indianer und auf Menschen, die im Geiste noch in diesen Zeiten lebten. Dies erschütterte mich zutiefst, denn es fühlte sich so an, als ob ich in die Welt meiner Bücher und Filme wie von Geisterhand hineingefallen war, und ich wollte so gern ein Teil davon werden. Aber wie es eben so ist mit kindlichen Wünschen, Träume bleiben Fantasie und Sehnsüchte ein tiefes unerfülltes Verlangen in der Magengrube, das sich anfühlt, als hätte man Reißnägel gegessen.

Nicht selten habe ich mich später gefragt, was wohl geschehen wäre, wenn meine Familie in den Westen der USA gezogen wäre. Vermutlich hätte ich mich geweigert, je wieder nach Deutschland zurückzukehren, und wäre eine stolze Ranchbesitzerin und Rinderzüchterin geworden. Der Wilde Westen, auf dem Rücken eines Pferdes durch die Prärie reitend, mit Cowboys und Indianern an meiner Seite – das war der Traum meiner Kindheit.

Mit fünfzehn Jahren zurück in Deutschland dachte ich oft sehnsüchtig an die Weite der Prärie, die es bei uns zu Hause so gar nicht gab. Nur beim Reiten über Wiesen und Felder empfand ich die Enge in meinem Innersten nicht mehr. Mein allerbester Freund der Jugendzeit wurde daher auch Daimler, ein schwergewichtiger sanfter rotbrauner Wallach.

Daimler war mutig und unerschrocken, er begleitete mich durch die wilden Jahre meiner Teenagerzeit, selbst mitten hinein in den örtlichen Jugendclub. Er donnerte mit mir über die Springparcours der lokalen Turniere und passte auf, dass ich mir nicht das Genick brach, ich gab nur höflich die Fahrtrichtung an. Mit Daimler erkundete ich die Wälder des Schwabenlandes, besuchte entlegene Höfe, um mit den Landwirten ein Glas Apfelmost zu trinken, während mein Ross im Kuhstall einen Eimer Hafer bekam. Ich fühlte mich frei wie ein Vogel und genoss mein Leben in vollen Zügen und dachte, es würde für immer so weitergehen.

Dass ich dieses herrliche Gefühl von Freiheit mit den Jahren verlieren würde, war mir bereits am Ende meines Studiums klar. Die Vorfreude meiner Kommilitonen, bald ins Berufsleben einzusteigen, konnte ich so gar nicht begreifen. Ich selbst war am Boden zerstört und kann mich noch gut an den Tag erinnern, als ich meine Diplomarbeit im Prüfungsamt der Universität Hohenheim einreichte, um gleich danach in dem herrlichen Schlosspark zu sitzen und die Tränen fließen zu lassen. Denn ein wunderbarer Lebensabschnitt war zu Ende gegangen.

Ein paar Monate später heuerte mich ein großer amerikanischer IT-Konzern an, und die Stunden, die ich für mich und meine Freuden zur Verfügung hatte, waren gezählt. Ich arbeitete meist bis tief in die Nacht in einem Großraumbüro mit den Ausmaßen eines Fußballfeldes, oft bis der Nachtwächter mich aus dem Gebäude warf. Zu Hause angekommen, ratterten mir die Zahlenreihen durch den Kopf und an den Wochenenden verschlief ich die freien Stunden. Trotz meines spärlichen Gehalts konnte ich einiges ansparen, denn für Shoppen, Ausgehen, und Urlaube war keine Zeit.

Einige Jahre später wechselte ich in die Fahrzeugindustrie und lebte als Wirtschaftsprüferin in allen Herren Ländern die meiste Zeit des Jahres aus dem Koffer. So abenteuerlich diese Zeit auch war, für meine Leidenschaften oder gar eine erfüllte Partnerschaft blieb kein Raum, da mich mein Job häufig monatelang irgendwo ans Ende der Welt fesselte. Es gab nur fremde Büros und noble Hotelzimmer, Bars und Clubs und mal ein gutes Restaurant. Manchmal war ich so allein, dass ich mich, um nicht vollkommen zu vereinsamen, mit den Hotelangestellten unterhielt oder mich zu wildfremden Leuten an die Bar setzte. Mein Leben bestand aus Arbeit, mehr Arbeit und noch mehr Arbeit in düsteren Büros und auf lauten Flughäfen. Die Jahre verstrichen, ohne dass ich wirklich etwas davon mitbekam. Nur manchmal, wenn ich in den Spiegel blickte, zuckte ich erschrocken zusammen, denn die beruflichen Herausforderungen der letzten Jahre hatten deutliche Spuren in mein Gesicht gezeichnet.

An diesem einschlägigen grauen Sonntag hatte ich also mal wieder mein ganzes Leben durchdacht. Aber dieses Mal quälten mich keine Fragen, auf die es keine Antwort gab. Jetzt ließ ich mich von meinen Kindheitsträumen tragen und konnte mich darauf besinnen, was das kleine quirlige Ding mit den dunkelbraunen Knopfaugen und Beinen so dünn wie Zahnstocher damals glücklich gemacht hatte.

In den folgenden Wochen recherchierte ich jeden Abend, zog alles aus dem Internet, was irgendwie an Information zu meinem Vorhaben zur Verfügung stand und verfestigte meine Entscheidung mit jeder gelesenen Zeile und jedem betrachteten Bild noch tiefer und unwiderruflich. Denn ich hatte vor zu reisen, auszubrechen, abzuhauen und durchzustarten – zumindest für eine gewisse Zeit. Mein Plan war es, zurückzukehren in meine Vergangenheit, zu den Wurzeln und den Freuden meiner Kindheit, um dort wieder anzusetzen, so wie es meine Lieblingszeitschrift empfohlen hatte. Ich hatte vor, für eine Weile aus meinem guten deutschen Leben auszusteigen, um meine Kinderträume zu suchen, um meinem Glück ganz woanders eine Chance zu geben, um der wahren Abenteurerin in mir Raum und Luft zum Atmen zu geben.

Und dann hatte ich eines Nachts gefunden, wonach ich gesucht hatte. Ich glaubte, den Ort ausfindig gemacht zu haben, der die Sehnsucht meiner Kindheit beflügeln würde. Ja, es existierte in meinem Geiste nicht der leiseste Zweifel mehr, dass dieser Ort, dessen Bilder ich auf dem Bildschirm hier vor mir sah, genau das Richtige für mich war. Vor mir, in zahllosen Nächten ausgearbeitet, skizziert und durchgeplant lag das größte Abenteuer meines Lebens, eine große Reise in den Wilden Westen der Vereinigten Staaten, eine Reise in das Herz und die Seele dieses mächtigen Kontinents, eine Reise in die Wildnis von Montana.

1. Teil

Die Überquerung der Rocky Mountains

Der weite Weg gen Westen

Es ist Anfang Juni 2012. Ich sitze in einer United-Airlines-Maschine über dem Atlantik und fliege in den Nordwesten der Vereinigten Staaten, in den abgelegenen, dünn besiedelten und wenig bereisten Bundesstaat Montana. Meinen Lebensabschnittsgefährten Hans-Dieter habe ich zu Hause gelassen, denn auf dieser Reise kann ich niemanden außer mir selbst gebrauchen. »Geh du nur mal auf Abenteuerreise«, hatte er gesagt, »ich hüte so lange Haus und Hof.« So ist Hans-Dieter, verständnisvoll, treu und unaufgeregt und leider auch ohne jeglichen Tatendrang und Enthusiasmus für die Herausforderungen des Lebens oder auch nur sonst irgendetwas, was ihn aus unserem kleinen Stadtteil in Stuttgart herausgeholt hätte.

Ich aber war zu der Erkenntnis gekommen, wenn ich die Träume meiner Kindheit suchen und finden wollte, musste ich dort anfangen, wo der Wilde Westen der USA vielleicht noch intakt und die Zeit stillgestanden ist, wo es noch die großen Weiten an unberührten Gebirgen, Wäldern und Prärien gibt – mit Bären, Elchen und Luchsen und natürlich auch Indianern.

Es ist schrecklich eng in der Holzklasse, und ich sitze zusammengefaltet, mit den Knien fast an den Ohren, auf meinem Fensterplatz und versuche, den schmerzenden Rücken bestmöglich zu ignorieren. Der Flug wird ewig dauern, und ich muss überraschenderweise nur zweimal umsteigen. Vor mich hin träumend, wird mir immer wieder bewusst, wohin ich gerade fliege. Ein Schauder der Freude durchzieht mich jedes Mal, ich kann mein Glück kaum fassen und mich schon gar nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal so losgelöst gefühlt habe. Verschämt schiele ich aus den Augenwinkeln zu meinem Sitznachbarn hinüber, einem älteren Herrn. Ich bin doch sonst keine Heulsuse, und jetzt weine ich doch tatsächlich vor Freude.

Es gab Zeiten, da war mir nur der Gedanke an ein Flugzeug der absolute Graus. Während meiner Zeit in der Wirtschaftsprüfung musste ich manchmal mehrmals die Woche einen mehr oder weniger weiten Flug antreten. Oft war ich so übermüdet, dass ich irgendwo einschlief und beim Aufwachen nicht mehr wusste, wo ich war. Einmal, auf einem Flug nach Rom, erlitt ich eine Panikattacke, weil ich nach dem Aufwachen nicht mehr wusste, wo ich eigentlich hinflog. Am gleichen Abend schlief ich hinter dem Steuer ein und landete samt Fahrzeug auf einer Verkehrsinsel. All diese Aversionen sind hier und jetzt wie weggeblasen. Quietschvergnügt nage ich an meinem lausigen amerikanischen Sandwich und trinke meine zuckersüße Cola.

Nach etlichen Stunden, in denen ich nur beseelt zum Fenster hinausblickte, landet der kleine Flieger in Newark, New Jersey. Es ist kaum zu glauben, ich habe tatsächlich amerikanischen Boden unter den Füßen, es ist ein stark zerschlissener Teppich in einer undefinierbaren Farbe, aber er fühlt sich toll an unter meinen Cowboyboots.

Ich muss durch die Imigration Services. Freudig zeige ich mit einem »Good day to you, Sir« dem schwarzen Hünen hinter dem hohen Tisch meinen Pass, den er mit verächtlicher Miene durchblättert. Er blickt abweisend zu mir auf und schielt über seinen Brillenrand. »Miss Julia, would you follow me, please.« Beim Vornamen sind wir also auch schon angekommen, ich bin leicht irritiert. Wohin soll ich folgen?

Der Beamte führt mich in ein Nebenzimmer, in das auch gleich noch ein weiterer, diesmal weißer Hüne hinzustößt. Was um alles in der Welt … Die beiden Herren fangen an, mich mit Fragen zu bombardieren. Was ich beruflich mache, ob ich liiert sei, was ich in den USA zu suchen habe und warum mein Partner nicht dabei sei. Es geht hin und her und in alle Richtungen, der Ton der Herren ist scharf. Ich werde langsam unsicher, komme ins Stottern, und Sorge steigt in mir auf. »Warum, Miss Julia, haben Sie ein chinesisches und ein indonesisches Arbeitsvisum?«, fragt mich der eine. »Miss Julia, wie kommt es, dass Sie so viele arabische Stempel im Pass haben?«, hakt der andere nach.

Da sind wir dem Rätsel meines Abtransports also nähergekommen. Es sind die zahlreichen Stempel aus verschiedenen nordafrikanischen Ländern und arabischen Golfstaaten, die sich über die Geschäftsjahre so angesammelt haben. Auch habe ich oft meine Schwester besucht, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, von wo aus ich gelegentlich in andere arabische Länder weiterziehe. All das versuche ich den Beamten zu erklären. Ich will dem Leser die Odyssee ersparen, die ich die nächste Dreiviertelstunde mitmache. Aber ich weiß nun, wie es sich anfühlt, in einem düsteren Raum verhört zu werden. Irgendwann sind die schweren Jungs zufrieden, und ich darf einreisen.

Am Gepäckband wartend, rufe ich gleich meinen Vater an, um mich lautstark über die Methoden der amerikanischen Behörden zu beschweren. Was die mit einer ehemaligen Mitbürgerin machen! Okay, das damalige Langzeitvisum meiner Kindertage ist in meinem Pass natürlich nicht vermerkt.

Nach all der Aufregung setze ich mich in der Flughafenhalle auf einen Plastikstuhl und gönne mir zur Beruhigung meiner Nerven einen monströsen Burger. Fast vier Stunden muss ich ausharren, bis ich weiterfliegen kann, aber ein entzückender kleiner Buchladen mit herrlichen amerikanischen Klassikern vertreibt meine Ungeduld. Ich setze mich auf einen Hocker, der vermutlich als Leiter für die Bücher der oberen Regale gedacht ist, und lese andächtig in Harper Lees »To kill a Mockingbird« (»Wer die Nachtigall stört«). Das hochgelobte Werk stimmt mich ein in die 1930er-Jahre des amerikanischen Südens, und so seltsam es auch erscheinen mag, ich fühle mich sofort wieder heimisch. Ab jetzt und hier gehöre ich wieder dazu. Gerade fliege ich mitten hinein, hinein in meinen ganz eigenen American Dream.

Viele Stunden später, angekommen in Denver, Colorado, schicke ich dem opulenten Burger noch eine amerikanische Pizza hinterher. Der Zwischenstopp in Denver wird fünf Stunden dauern. Damit auf keinen Fall das Gepäck auf halber Strecke verloren geht oder irgendwo hängen bleibt, habe ich lange Pufferzeiten zwischen den Flügen eingebaut. Es wäre nicht auszudenken, wenn ich ohne meine Spezialausrüstung im Wilden Westen ankäme, ich wäre verloren, und die Expedition durch die amerikanische Wildnis könnte nicht starten. Ich sitze am Gate nach Great Falls, Montana, und bin dem vielen Lesen langsam doch überdrüssig. Die Klimaanalage bläst eisig auf mich herab, und ich frage mich, was passieren würde, sollte ich mir hier eine Erkältung einfangen.

Aufmerksam beobachte ich die vorbeiziehenden Menschen. Der typische Amerikaner trägt meist weich gefederte knallbunte Sportschuhe und bequeme weite Hosen, nicht selten auch nur Shorts mit weißen Tennissocken bis kurz unter das Knie gezogen. Die Füße des Standardamerikaners sind beim Laufen seitlich nach außen gedreht, den Oberkörper lehnt er leicht nach hinten. In der Regel ist er übergewichtig, selten elegant, dafür praktisch veranlagt. Er spricht laut in sein Mobiltelefon, und es ist ihm in keinster Weise peinlich, dabei den halben Flughafen zu unterhalten. Ich blicke belustigt auf ein wandelndes modisches Desaster nach dem anderen, für eine europäische Geschäftsfrau im Boss-Anzug, Louboutins und mit Gucci-Tasche die blanke Ironie. Aber Amerikaner haben dieses Selbstverständnis, diese ach so nützliche und beneidenswerte Selbstsicherheit, die ihnen schon im Kindergarten eingeimpft wird. »You are special! You are great! Nice try, next time better!« Sie sind einfach entzückend, so wunderbar unkompliziert und meist auch recht zugänglich. Und sie sind beladen mit iPods, iPads und iPhones in allen Größen und Varianten und was es sonst noch an einschlägiger Elektronik dieser Tage so gibt. Ich muss schmunzeln und denke, dass schon morgen keines dieser »Is« auf meiner Reise mehr funktionieren würde. Daher habe ich sie erst gar nicht mitgebracht, bis auf das Handy für die Flugstrecke.

Allerdings befindet sich in Denver, Colorado, gelegentlich zwischen all den turnschuhbunten und übergewichtigen Individuen auch ein Exemplar des hochattraktiven lässigen Cowboytypen, mit engen Jeans zu schmaler Wespentaille, Knackpo, Cowboyhut und natürlich todschicken Stiefeln. So ein Prachtkerl würde ganz hervorragend zu mir passen, denke ich. Also lächle ich von meinem Sitz jedes Mal freundlich nach oben, wenn so ein Traummann vorübergeht, um im Gegenzug jedoch nur völlig ignoriert zu werden.

Nach einer Weile nehmen eine ältere Amerikanerin und ihr Mann neben mir Platz, die trotz Schlabberhosen und Turnschuhen sehr gepflegt und fast schon elegant wirken. Schnell sind wir mitten in einem kurzweiligen Gespräch. Carol und ihr Mann sind Farmer und haben ihre Ländereien in der Nähe von Great Falls, Montana. Sie kommen eben von einem Besuch bei ihrer Tochter zurück. Welch Glück, ich frage den beiden ein Loch in den Bauch über Montana und die Gegend, die ich erkunden werde. Sie sind sehr überrascht, als sie von meinem Vorhaben erfahren. »Oh my goodness, Sie müssen aber eine mutige Abenteurerin sein!«, ruft Carol in breitem Amerikanisch erstaunt, und ich nicke lachend. »Sind Sie sich mit Ihrem Vorhaben ganz sicher?«, fragt sie und will auch wissen: »Haben Sie Kinder?« Ich verneine, und sie nickt mir für einen Moment mitleidig zu, doch dann plappert sie auch schon wieder fröhlich weiter.

Am Ende laden mich die beiden ein, mich vom Flughafen in Great Falls in ihrem Truck mit zu meinem Hotel zu nehmen. Denn durch die Verspätung des Flugs wird der letzte Shuttlebus wohl schon abgefahren sein. Über so viel Gastfreundschaft, die mir entgegengebracht wird, kaum dass ich auf amerikanischem Boden stehe, bin ich ganz gerührt.

Endlich eingestiegen ins Flugzeug nach Great Falls, einem Flieger nicht viel größer als eine Cessna mit vielleicht zwanzig Plätzen, bin ich von schwergewichtigen amerikanischen Soldaten umgeben. Sie haben den großen Luftwaffenstützpunkt in Great Falls zum Ziel, wie ich von dem schwarzen Hünen neben mir erfahre. Hoffentlich ist dieser netter als der letzte, denke ich. Er bringt es bestimmt locker auf hundertdreißig Kilo und drückt mich auf meinem Fensterplatz zwangsläufig ordentlich an die Wand.

Wie mit Carol und ihrem Mann, die irgendwo hinter mir auf ihren Plätzen sitzen, komme ich auch mit diesem Sitznachbarn sofort wieder ins Gespräch. Was um alles in der Welt eine deutsche Lady allein in Nord-Montana zu suchen habe, will er wissen, und ich erzähle ihm von meinem Vorhaben. Er lacht und schüttelt immer wieder den Kopf. »Lady, you are crazy! Das ist eine sehr riskante Sache, was Sie da vorhaben. Sie sollten das unbedingt noch mal überdenken. Nein, Sie sollten das lieber nicht tun.« Dies verkündet er mir mit solch einer Überzeugung in der Stimme, dass ich zum ersten Mal, seitdem ich meine Entscheidung getroffen habe, ins Straucheln komme.

Ist mein Vorhaben wirklich zu wahnwitzig? Ist es zu gefährlich, zu blauäugig oder gar leichtsinnig? Wenn solch ein imposanter GI mit fast zwei Metern Stockmaß, an normalen Tagen vermutlich bis an die Zähne bewaffnet und eben aus Irak oder Afghanistan heimgekehrt, zu Umdrehen und Umdisponieren rät, wird da vielleicht etwas dran sein. Es macht sich ein flaues Gefühl in meinem Magen breit. »My, my, ich hätte ja nicht gedacht, dass ihr europäischen Frauen so tough seid!«, sagt er laut. Noch immer leicht eingeschüchtert, antworte ich in seiner Sprache: »Nun ja, eigentlich sind wir zum Großteil hoffnungslos verweichlichte Großstadtgören.«

Der Miniflieger landet auf dem Miniflughafen von Great Falls, und wie befürchtet ist der Flughafen um ein Uhr in der Nacht wie ausgestorben. Die GIs werden von einem Militärbus abgeholt. Ich schüttle herzlich die tellergroße Hand meines Sitznachbarn, während er mir zum Abschied mit der anderen Hand mehrere Male auf die Schulter klopft, sodass ich aus dem Gleichgewicht gerate. Als er leise und mit tiefer Soulstimme »Welcome to the United States, Miss Julia« in mein Ohr raunt, wird es mir ganz feierlich ums Herz.

Mit gefalteten Händen und einem Stoßgebet bange ich erneut am Gepäckband, ob auch die ganze Ausrüstung mitgekommen ist. Carol und ihr Mann haben ihres längst vom Band fischen können und holen schon mal den Truck. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt endlich auch mein Seesack und der Monsterkoffer gemächlich angefahren, und meine Erleichterung ist grenzenlos. Ich nicke noch hochachtungsvoll dem monströsen ausgestopften Grizzly zu, der in einem Glaskasten ausgestellt ist, und wende mich zum Ausgang. Ich bin nun einmal um die halbe Welt geflogen, und meine Erschöpfung zwingt mich langsam in die Knie. Ohne meine neuen Freunde wäre ich wirklich aufgeschmissen. Carol und ihr Mann packen sich mein beachtliches Marschgepäck und laden es auf die Rampe des knallroten Pick-up-Trucks. Ich hüpfe auf die Rückbank, und wir fahren zum Comfort Inn, in dem ich mir aufgrund des viel gelobten American Breakfast ein Zimmer für die Nacht reserviert habe. Die beiden versprechen noch, mich zu besuchen, sollten sie mal nach Deutschland kommen. Wir drücken uns fest, und wenig später springe ich auch schon in mein fluffiges Hotelbettchen – es wird für lange Zeit mein letztes ordentliches Bett sein.

Nach einer unruhigen Nacht, in der ich sorgenvoll über die Worte des Soldaten nachgedacht habe, päpple ich mich mit einer großen Portion Bacon & Eggs, Toast und, leider wie üblich hier, sehr dünnem amerikanischen Kaffee so gut wie möglich auf. Genießen kann ich das Frühstück nicht besonders, denn ich sitze wie auf heißen Kohlen. Ich kann es kaum erwarten, zu meiner großen Expedition abgeholt zu werden.

Zurück im Hotelzimmer komme ich nicht einmal auf die Idee, mich noch kurz bei Hans-Dieter oder meinen Eltern zu melden, jede Faser in mir sehnt sich nur noch nach Aufbruch und dem Loslassen meines alten Lebens.

Endlich klingelt die Rezeption an. Rene Henderson ist da, eine kleine Frau um die sechzig mit hübschen jugendlichen Gesichtszügen. Sie gehört zu der Familie, mit der ich die nächsten Wochen die Rocky Mountains überqueren werde, allerdings ist sie nur für das Abholen der Gäste vom Flughafen zuständig. Sie trägt schlecht sitzende Karottenjeans, ein kariertes Flanellhemd, eine Baseballmütze und natürlich Cowboyboots. Und sie sieht genauso aus, wie ich mir eine Farmerin aus dem Mittleren Westen der Vereinigten Staaten vorgestellt habe. Dass sie eine durchtrainierte Reiterin ist, erkenne ich sofort an ihrer guten Haltung und Muskulatur. Sie ist ohne Zweifel sehr sportlich. Aber schüchtern und etwas misstrauisch ist sie auch, sie weiß anscheinend noch nicht so recht, was sie mit mir anfangen soll. Nicht allzu oft kommen Ausländer in diese einsame Gegend, wie ich später erfahren werde.

Great Falls ist eine für europäische Verhältnisse wenig attraktive Kleinstadt im Nordwesten Montanas. Im Pick-up-Truck tuckern wir im Schneckentempo über die breiten Asphaltstraßen Richtung Flughafen, wo Rene zwei weitere Teilnehmerinnen der Expedition einsammeln will. Ich mache es mir auf dem plüschigen Autositz gemütlich und schaue mir während der Fahrt die einfach gebauten Holzhäuser mit ihren wenig gepflegten Vorgärten und den Fahnenmasten vor dem Haus an. In fast jeder Einfahrt steht ein überdimensionierter Wagen, mit dem man in der Stuttgarter Innenstadt niemals einen Parkplatz finden würde.

Ich muss an meine Jahre in den Neuengland-Staaten denken. Auch dort hatten wir ein kleines weißes Holzhaus auf grünem Rasen. Die Außenwände waren so instabil, dass im wahrsten Sinne des Wortes die Bilder von den Zimmerwänden fielen, wenn wir Kinder von draußen Bälle an die Wand warfen. Einmal fuhr mein Vater mit einem Fahrrad auf dem Autodach gegen das Garagentor, und beinahe wäre das ganze Haus eingestürzt.

Ohrenbetäubender Lärm mehrerer Düsenflugzeuge, die gleichzeitig von der Startbahn abzuheben scheinen, lässt keinen Zweifel aufkommen, dass wir den Flughafen von Great Falls erreicht haben – und dass sich diese Nation im Krieg befindet. In Deutschland würde eine solche Lärmbelästigung ja niemals geduldet werden. Rene lenkt den Wagen an den Straßenrand. Auf dem Gehweg stehen zwei Frauen – und ich muss unwillkürlich an Thelma und Louise aus dem gleichnamigen Roadmovie denken, ein Kinofilm aus den 1990er-Jahren. Die Ähnlichkeit der beiden mit den Filmheldinnen ist verblüffend. Allerdings bin ich auch etwas erschrocken, denn die Frauen sind eher im Alter meiner Mutter. Bedenken, ob sie den Strapazen einer Tour durch die Wildnis gewachsen sind, gehen mir durch den Kopf.

Bei der Begrüßung dann stellt sich Thelma als Gail und Louise als Ana vor. Ana ist groß und hellblond, vereinzelt durchziehen graue Strähnen ihr krauses schulterlanges Haar. Sie ist schlank, fast mager, aber drahtig, ihre Oberarme, die sich durch das eng anliegende T-Shirt abzeichnen, sind sehnig und stark – ob sie wohl eine Marathonläuferin ist? Gail, die das genaue Gegenteil von Ana ist, hat kurze dunkle Haare und wirkt mit ihrer kräftigen Gestalt bei höchstens 1,60 Meter Größe durchaus robust. Später werde ich erfahren, dass die beiden langjährige Freundinnen sind und begeisterte Kanufahrerinnen auf sämtlichen Flüssen und Seen des nord- und südamerikanischen Kontinents.

Ich habe mit Rene vereinbart, dass wir an einem Outdoor Shop halten, denn ich möchte noch ein paar brauchbare Gegenstände für die Expedition einkaufen. Wir fahren auf den Parkplatz eines monströsen Supermarkts, der sich bei näherem Hinsehen tatsächlich als Outdoor Shop entpuppt. Ich marschiere strammen Schrittes durch die Eingangstür und bin erschlagen von all den fabelhaften Gegenständen, die hier zum Kauf angeboten werden. Nein, so ein Geschäft habe ich in Europa noch nie gesehen. Es ist das Paradies, der Garten Eden des Outdoor-Bedarfs, und es gibt einfach alles.

Von hohen Stangen hängen Daunenschlafsäcke von bester Qualität für den Polarkreis herab, man kann Zelte aller Art erstehen, Angelausrüstungen und Angelköder in den schönsten Farben und Formen, Trapper Equipment, Gummihosen, die bis unter die Arme reichen, um damit in den Fluss zu steigen. Es gibt Campingausrüstung, Pferdezubehör, Wohnwagen-Accessoires, Regenjacken, Gummistiefel und natürlich Hunderte von Schusswaffen samt Munition. Was braucht man in diesem Einkaufsparadies Gucci, Prada oder Strenesse! Vorbei sind die Stunden in Stilettos, Blusen und engen Röcken. Ich trage meine älteste Jeans, fast durchgescheuert an Knien und Hinterteil (dennoch mit hervorragendem Schnitt versteht sich), eine tarnfarbene Fleecejacke, natürlich Cowboyboots, und, nicht zu vergessen, meinen grandiosen schwarzen Cowboyhut, der mich einst in South Carolina ein kleines Vermögen gekostet hat.

»Hi there«, sage ich selbstbewusst zum jungen Mann hinter dem Waffentresen, der gerade ein Präzisionsgewehr lädt. Mit Gänsehaut gehe ich raschen Schrittes am dickbäuchigen Käufer der Waffe vorbei und hoffe, dass er nicht plötzlich den Verstand verliert und das hässliche schwarze Ding ausprobiert. Kopfschüttelnd hechte ich in den nächstbesten Seitengang, unfassbar, dass man ein solches Mordwerkzeug einfach mal in einem gewöhnlichen Laden kaufen kann! Was denken sich diese sonst so fortschrittlichen Amerikaner nur dabei, wenn solch Tötungsgeräte von allen Bürgern jederzeit erworben werden können und auch gleich mehrfach in jedem Haushalt in der Regel anzutreffen sind? Wie man weiß, kommt es in den USA recht häufig zu furchtbaren Unfällen mit Todesfolge durch Waffengebrauch, sogar unter Kindern. Während ich möglichst weit vom Waffentresen hinwegeile, hoffe ich, auf dieser Reise ein wenig mehr Einblick in diese archaischen und antiquierten Denkmuster zu gewinnen, denn die berüchtigte Waffenmanie der Amerikaner ist für eine Europäerin wie mich absolut unbegreiflich. Gedankenverloren wandle ich weiter durch die Gänge und vergesse beinahe die Zeit und den Grund, warum ich überhaupt in diesen Laden gekommen bin – ach, ich brauche ja Bärenabwehrspray!

Bevor ich diese Reise antrat, habe ich mir einige Dokumentarfilme von Andreas Kieling, dem berühmten deutschen Abenteurer und Tierfilmer, angesehen. Insbesondere seine Filmaufnahmen über Alaska hatten mich restlos fasziniert. Er filmte unter anderem Grizzlys und Braunbären aus nächster Nähe und begleitete sie tagtäglich über den Zeitraum von mehreren Monaten. Ich hatte sogar das Glück, Andreas Kieling letztes Jahr bei einem Vortrag in Stuttgart erleben zu dürfen, er stellte dort vor großem Publikum einen Teil seiner Expeditionen vor. Ich hatte ihn daraufhin unweigerlich zu meinem Idol auserkoren. Und Andreas Kieling war es gewesen, der immer wieder auf das überlebenswichtige Mitführen von Bärenabwehrspray hingewiesen hatte. Jetzt stelle ich fest, dass die Bürger Montanas tatsächlich davon Gebrauch machen, denn ich bin nun an einem ganzen Regal, von oben bis unten gefüllt mit Flaschen und Dosen in allen Größenordnungen und Varianten, angekommen. Andreas Kieling hätte seine wahre Freude an diesem Regal gehabt, und Rene, die mich gesucht hat und plötzlich neben mir steht, meint nachdrücklich: »Kaufe lieber eine große Flasche Bärenspray, die kleinen sind leer, bevor sie ihren Zweck erfüllt haben.« An dieser Stelle wird es Zeit zu sagen, dass Montana gleich hinter Alaska die Gegend der Vereinigten Staaten mit der höchsten Bärendichte ist. Und auf Bären habe ich es abgesehen.

Ich kaufe zusätzlich zur großen Flasche Bärenspray noch eine kleine Flasche mit extrastarkem Moskitospray für die wüsten Black Flies dieser Gegend und ein kleines Kaffeeservice für die Wildnis. Es ist eine hübsche blaue Blechkanne mit kleinen weißen Punkten und passender Tasse. Man kann sie mit Wasser und Kaffeepulver füllen und einfach ins offene Lagerfeuer stellen. Das Kaffeepulver sinkt dann, wenn man Glück hat, nach unten, und man kann die braune Brühe trinken.

Mit Ana und Gail auf der Rückbank fahren wir weiter – immer weiter in den Westen, raus aus der Kleinstadt und hinaus in die Einöde von Montana, Stunde um Stunde, vorbei an verlassenen Farmen und wildem Prärieland. Am frühen Abend erreichen wir unser Ziel – Augusta.

Augusta – wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen

Augusta ist eine kleine Western Town im Nordwesten Montanas mit Saloons, Pferdegeschirrladen und Allzweck-Minisupermarkt (auch hier Schusswaffen en masse inklusive). In den Vorgärten stehen überall Pferdetransporter, ab und zu kleine Flugzeuge sowie komplett verrostete Oldtimer, und alles ist stark heruntergekommen. Ja, diese Gegend ist wahrhaftig das Ende der Welt. Wir fahren zum einzigen Hotel des Dorfes, das halbzerfallene Bunkhouse Inn. Außer Ana, Gail und mir haben sich dort noch ein paar weitere Teilnehmer der Tour eingefunden. Wir treffen uns alle in der Lobby des Inns, sitzen auf zerschlissenen altenglischen Blümchensofas und harren mit Blick auf die staubigen Brokatvorhänge andächtig der Dinge. Und da höre ich es: Deutsch! Das darf doch nicht wahr sein! Da fliege ich einmal um die halbe Welt und fahre auch noch mit dem Pick-up-Truck bis an das Ende der montanischen Prärie, um jetzt mit Hessen an meiner Seite die Wildnis zu erforschen! Ich drehe mich entrüstet weg, ignoriere die beiden und tue so, als sei ich Amerikanerin.

Alle sitzen schweigend da, niemand weiß so recht, was er sagen soll und was er zu erwarten hat, bis die Tür aufgeht und eine Frau von etwa Mitte vierzig, mit Pferdeschwanz, engen Jeans, sportlicher Jacke, Baseballmütze und natürlich Cowboystiefeln den Raum betritt. »Hi everybody, my name is Amy Henderson.« Wir erfahren von ihr, dass es ein Restaurant auf der anderen Straßenseite gibt, dort sollen wir hingehen. Auch sollen wir unser Gepäck aufteilen und nur das mitnehmen, was wir unbedingt für die Nacht benötigen würden, alles andere müsse auf die Ladefläche des Pick-up-Trucks. Und niemand dürfe mehr Gewicht mitnehmen als vierzig Pounds. Das sind gerade mal achtzehn Kilo! Nachdem ich dies schon vor Reiseantritt wusste, habe ich meine Ausrüstung im Vorfeld entsprechend aufgeteilt.

Für den morgen beginnenden ersten Teil meiner großen Reise habe ich einen kleinen Seesack mit überlebenswichtiger Spezialausrüstung gepackt, um für die bevorstehende Expedition angemessen gerüstet zu sein. Denn ich werde einen beträchtlichen Teil der Rocky Mountains zu Pferd überqueren und durch die gigantischen Weiten der dortigen Wildnisgebiete reiten, hinauf in die schneebedeckten Gebirgszonen und wieder hinab in die waldigen Täler, mit ihren Flüssen, Seen und Graslandschaften. Meinen riesigen Koffer werde ich bei Amy in der Garage lagern. Diesen werde ich erst später für den zweiten Teil meiner Reise benötigen, der mich in den Süden von Montana führen wird, wo ich eine Zeit lang auf einer Rinderranch in den flachen Weiten der Prärie leben – und tatkräftig mitarbeiten werde.

»Denkt daran, morgen früh um sechs geht es los! Wir haben einen sehr straffen Zeitplan zu erfüllen!«, ruft Amy zum Abschied in die Runde und ist auch schon wieder fort. Mir kommt sie nervös und etwas ungeübt in ihrer Rolle als Teil der Expeditionsleitung vor, was mich leicht verunsichert. Vertrauenerweckend war ihr Auftritt nicht.

Dem Rest der Reisegruppe, es sind insgesamt neun Teilnehmer, scheint es ähnlich zu ergehen – alle sitzen noch einen Moment unschlüssig da, bevor die Ersten aufstehen. Der ältere Herr neben mir, ein drahtiger Amerikaner mit vollem weißem Haar, schaut mich freundlich an, und ich höre mich fragen: »Darf ich mich Ihnen zu Steak und Bier im Restaurant anschließen?« Und so marschieren wir, nachdem wir einander noch mit Namen vorgestellt haben, als Erste der Reisegruppe zum Restaurant auf der anderen Straßenseite.

Im ersten Moment erinnert mich das Lokal mehr an eine kleine Lagerhalle als an ein gemütliches Restaurant. Die beiden großen Tische und die Stühle sind einfache Gartenmöbel, die Tischdecke aus Plastik leuchtet bunt. Jim und ich nehmen an einem der beiden großen Tische Platz, und ich habe eine gute Sicht auf die vielen alten Schwarzweißfotografien ergattert, die an der Wand gegenüber hängen. Es sind vor allem Bilder von Rinder- und Büffelherden, Cowboys mit Pferden und schönen alten Autos.

Nach und nach trudeln auch die anderen ein und setzen sich zu uns, und die Stimmung lockert sich ein wenig auf. Jetzt spüre ich auf einmal, wie erschöpft ich bin, und auch die anderen machen den Eindruck, eine aufwendige Anreise hinter sich zu haben. Ich bestelle zur Stärkung ein Rib Eye Steak. Wie sich herausstellt, eine gute Wahl, es schmeckt vorzüglich, und ich frage Jim, der ebenfalls auf einem Stück Fleisch herumkaut, ob dies nun ein supergutes Steak sei oder nur ein durchschnittliches. Er meint nach längerem Überlegen, dass das Steak durchschnittlich sei. Für mich ist es ein Gaumentraum, denn so feine Steaks kenne ich nur aus Südafrika.

Nach dem Essen verlassen alle recht zügig das Lokal, große Lust auf lange Gespräche hat hier keiner mehr. Und ich bin anscheinend die Einzige, die nicht gleich in ihrem Zimmer verschwindet, sondern zum Abschminken noch eins der beiden Badezimmer im Hotel aufsucht. Kritisch betrachte ich meine langen schwarzbraunen Haare, die schon seit meiner Abreise in Deutschland zu einem Zopf geflochten sind, anders hätte ich sie schon nach kürzester Zeit nicht mehr durchbürsten können. Nachdem ich heute früh in Great Falls nur kurz in der Badewanne geplantscht habe, beschließe ich aufgrund meiner wackeligen Knie, das Haarewaschen erneut zu verschieben. Es ist mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, welch große Herausforderung das Waschen der Haare in den nächsten Wochen sein wird.

Mit einem flauen Gefühl im Bauch, was der nächste Tag wohl bringen mag, krabble ich unter die amerikanische Wolldecke samt Leintuch darunter (welch ungeschickte Vorrichtung). Die Bettfedern der antiquierten Pritsche stoßen mir unangenehm in den Rücken, es ist alles schrecklich unbequem, und ich bin nervös. Die Hitze macht mich zudem fast wahnsinnig. Ach, wie sehr werde ich mich bald nach dieser Hitze zurücksehnen.

Um fünf klingelt der Handywecker. Jeder Muskel und jedes Gelenk schmerzt mich nach dem langen Flug und der unruhigen Nacht. Ich schnappe meinen Kosmetikbeutel, stürme zum Bad und finde es natürlich belegt und verschlossen vor. Aus dem Nebenzimmer tönt eine Frau: »I am next in line!« Mist, das wird wohl nichts mehr heute früh. Ich ziehe meine halb English-Style-, halb Western-Style-Reitausrüstung an – schwarze Reithose mit Lederbesatz am Hinterteil und auf der Oberschenkelinnenseite sowie elegante Stiefeletten, lederne Wadenchaps und Radsporen. Des Weiteren trage ich ein kariertes kurzärmeliges Hemd mit todschickem schwarzen Cowboyhut und Pilotensonnenbrille. Geschminkt wird ab jetzt ohnehin nicht mehr, aber ich gefalle mir auch so ganz gut in meinem imposanten Outfit. Ich stapfe hocherhobenen Hauptes mit klirrenden Sporen die Treppe hinunter und fühle mich wie John Waynes Reinkarnation persönlich. Die ältere Dame hinter der Rezeption schaut argwöhnisch an mir hinauf und verweist mich kühl in das Restaurant auf der anderen Straßenseite zum Breakfast. Ich trete hinaus auf die Hauptstraße von Augusta und blicke dem Sonnenaufgang entgegen. In der Ferne sehe ich die mächtige Silhouette der Rocky Mountains in einem dunkel verschwommenen Blauton. Davor zeichnet sich endlose Weite ab, Graslandschaft ohne Baum und Strauch. So sieht es also aus in Nord-Montana. Wieder packt mich ein inniges Gefühl der Freude.

Im Restaurant angekommen, sind die meisten Mitreisenden schon da und sitzen vor aufgestapelten Türmen aus Pancakes mit Blaubeeren und Ahornsirup. Ich rufe ein herzliches »Good Morning, everyone, did ya all sleep well?« in die Runde. Immerhin, Jim hebt fröhlich die Hand zum Gruß, ansonsten ernte ich eher entgeisterte Blicke – ob wegen meiner frohnatürlichen Art oder meines Outfits erschließt sich mir nicht. Durch und durch erfüllt von ungetrübt freudiger Erwartung vertiefe ich mich schließlich andächtig in meinen eigenen Berg Pfannkuchen. Jetzt macht es mir auch gar nichts mehr aus, gepflegtes Hessisch neben mir zu hören, und ich wende mich freundlich an meine zwei deutschen Mitstreiter, Dagmar und Ulf, und stelle mich als Stuttgarterin vor. Sie sind beide sichtlich überrascht, auf einmal eine Landsfrau vor sich zu haben. Nach dem ersten Schrecken aber freuen sie sich, ihre ersten Eindrücke mit mir teilen zu können.

Beim Anblick von Dagmar muss ich schmunzeln. Sie ist perfekt ausgestattet für eine afrikanische Safari. Ihre nagelneue deutsche Reitausrüstung ist wohlabgestimmt khakifarben, bestens getarnt für die Wüste, und sie trägt einen ausladenden Safarihut gegen die Sonne, kombiniert mit einem hübschen beigen Rüschenblüslein. Ulf hingegen scheint gar nicht ausgestattet zu sein, er erinnert eher an einen Spaziergänger im deutschen Harz. Er trägt Hosen aus grauem Segeltuch, schwarze Halbschuhe mit weißen Tennissocken, lockeres Freizeithemd und eine Baseballmütze. Ulf wird in ein paar Stunden zu meinem Schrecken tatsächlich so aufs Pferd steigen. Aber nicht nur ich habe die Outfits der Mitreisenden an diesem Morgen beäugt, auch Dagmar wird mir später sagen, dass sie mich durch ihr Hotelfenster im Morgengrauen auf der Straße beobachtet hat und ich ihr so authentisch erschienen bin, dass sie nur noch auf den vorbeirollenden Präriebusch gewartet hat.

Kurz vor sechs steht Amy vor dem Bunkhouse Inn mit einem uralten verrosteten Van, in dem es aufdringlich nach Hund riecht. Dorthinein laden wir das nur noch bescheidene Gepäck und quetschen uns auf die Rückbänke. Mir zu Füßen liegt ein großer struppiger Rüde mit undefinierbarer Fellfarbe und nicht einzustufender Rasse. Er knurrt ärgerlich, als ich für meine bespornten Füße einen Platz zwischen Sitz und Hund suche.

Die lange Fahrt führt uns durch die endlose Graslandschaft von Nord-Montana, vorbei an Seen, Teichen und saftigen Grashügeln mit unzähligen Wildtieren. Ich sehe Hasen und Hirsche, große Greif- und Wasservögel, es ist fast wie in einem afrikanischen Safaripark, nur eben real und mit den hiesigen Tierarten, und wir fahren und fahren in Richtung der majestätischen Silhouette der Rocky Mountains.

Obwohl ich erst gestern angekommen bin, erscheint mir Europa so weit weg, als wäre ich schon Tage unterwegs. Es fühlt sich an, als ob mit jedem Atemzug der guten sauberen Luft ein Teil meines heimischen Lebens von mir abfällt. Meine vielen kleinen und etwas größeren Sorgen zerren nicht mehr an mir wie schwere Eisenkugeln, die mit Ketten an mein Bein gefesselt sind. Ich fühle Wärme in mir aufsteigen, ich weiß genau, hier bin ich richtig, hier wird alles gut werden, hier kann ich loslassen. Der Van hüpft stark gefedert auf und ab, und ich schlafe doch tatsächlich ganz beruhigt bei diesem Geholper ein, bis mich auf einmal laute Stimmen wecken.

Auf einem Hügel vor dem Autofenster haben Ana und Gail zwei riesige Wapiti entdeckt, große Hirsche aus der Gattung der »Elk«. Ihre imposanten Geweihe ragen ausladend empor, und die beiden Männchen blicken furchtlos zu uns herüber. Alles scheint in Montana größer zu sein als in Europa. Auch die Wasservögel an den vorbeiziehenden Teichen haben beträchtliche Ausmaße, und wie sich später herausstellen wird – auch die Bären. Wir fahren über mehrere Stunden durch die Graslandschaft und befinden uns schon bald in den Ausläufern der Rockies. Es wird bergig, und die helle Graslandschaft wird von dichtem dunkelgrünem Nadelwald abgelöst. Auch in diesen Wäldern stehen immer wieder Hirsche furchtlos am Straßenrand. Laut Amy müssen wir bis zu einem Außenstützpunkt namens »Benchmark« fahren, der der Startpunkt unserer Tour sein wird. Von dort aus werden wir in das eigentliche Wildnisgebiet eindringen.

Endlich nach mehreren Stunden Schotterpiste kommen wir am letzten Außenstützpunkt der Zivilisation an. Es gibt nur ein Gebäude an diesem Ort, der aus einem Parkplatz und einem kleinen Gartenhaus besteht. Das Gartenhaus, so erfahre ich, ist ein Outhouse, ein Plumpsklo, und die anderen fünf Frauen unseres Expeditionsteams liefern sich ein Rennen, wer am schnellsten dort ist und als Erste hineindarf. Das Geschaukel und Gehoppel hat mich ganz schwindelig gemacht, und um einen klaren Kopf zu bekommen, trinke ich erst einmal aus meiner großen Outdoor-Wasserflasche, in die mir die Kellnerin heute früh heißen Pfefferminztee gefüllt hat.

Auf dem Parkplatz stehen zahlreiche große Pferdetransporter, und man hat mit Stahlzaunelementen eine Pferdekoppel konstruiert. Daran festgebunden warten um die vierzig Pferde und Maultiere in allen Größenordnungen. Ich sehe gescheckte Tiere in Schwarzweiß und Braunweiß, mausgraue Exemplare und auch rabenschwarze, es gibt sie in verschiedenen Beigetönen und auch in gesprenkeltem Weiß. Das Arrangement an Vierbeinern ist ein einziges faszinierendes Farbenspiel. Die meisten von ihnen haben Tragegerüste auf dem Rücken, die auf dicke Wollfilzdecken geschnallt sind, damit sich die Tiere am Gepäck nicht wund scheuern. Darauf befestigt sind nämlich zahllose Kisten, Seesäcke und mit Plastikplanen umwickelte Gegenstände. Der Umfang des Gepäcks ist fast so groß wie die Maultiere selbst. Ich empfinde Mitleid mit den tapferen Tieren, die die riesigen Mengen an Expeditionsausrüstung über das Gebirge tragen müssen. Zwischen den Packtieren stehen auch einige Pferde mit ausladenden Westernsätteln auf dem Rücken und daran festgeschnallten Satteltaschen.

Wir laden die restlichen Gepäckstücke aus dem Van und schnüren sie zu großen Bündeln zusammen, da auch dieser Teil des Gepäcks noch auf ein paar Maultiere verteilt werden muss. Amy sagt nach wie vor wenig, sie ist immer noch angespannt. »Wir müssen uns beeilen!«, ruft sie. »Wir müssen das White River Camp vor Einbruch der Dunkelheit erreichen, sonst werden wir massive Schwierigkeiten bekommen!« Ich schaue auf die Uhr, es ist jetzt immer noch früher Morgen.

Dann werden die Pferde verteilt. »Julia, du bist mit Pferden ja recht erfahren, ich gebe dir Greenlegs.« Amy führt mich zu einem kleinen hellrötlichen Fuchs, ein Exemplar der Rasse der Quarter Horses, was mit einem Blick auf sein kräftig gebautes Hinterteil und vergleichsweise schmächtiger Vorhand leicht zu erkennen ist. Auch den übrigen Mitreisenden werden Pferde zugeteilt. Das Auswahlkriterium ist unter anderem das Gewicht des Expeditionsteilnehmers. »The bigger the passenger, the bigger the horse!« Die Anmerkung scheint niemanden zu beleidigen, denn alle sind nun hochbeschäftigt, ihre Satteltaschen mit Wasser und Proviant zu beladen und natürlich das tapfere Ross kennenzulernen, dem wir hier für die nächsten Wochen Leib und Leben anvertrauen. Auf einen Reiter zu Pferde kommen vier Maultiere, die die Küchen- und Angelausrüstungen, Zelte, Schlafsäcke und vieles mehr tragen müssen. Nur das Nötigste darf mit, denn jedes Kilo ist beschwerliche Last und muss wohlüberlegt sein.

Nachdem wir alles verpackt haben, stellt uns Amy noch den Rest der Familie Henderson vor. Es sind vier Männer dreier Generationen, Amys Mann Tucker, dessen Vater Ron und sein Bruder Ray sowie Tom, der Sohn von Amy und Tucker. Mit Amy zusammen werden die Männer unsere Tour durch die Rocky Mountains leiten. Außerdem gehören noch zwei Hunde dazu, die den Cowboys helfen, die Reittiere zusammenzuhalten.

Die Hendersons sind eine ganz besondere Farmerfamilie aus dem hintersten Winkel Montanas. Sie sind, wie schon erwähnt, unsere Outfitters, die uns durch die Wildnis führen werden. Von der Landwirtschaft allein können sie nämlich kaum leben, und ihre große Liebe zu Pferden hat ihre stolze Herde mittlerweile auf fast achtzig Pferde und Maultiere anwachsen lassen. Ein paar wenige Male im Jahr veranstalten sie aufwendige Expeditionen durch die angrenzenden Wildnisgebiete der Rockies, um einer Hand voll abenteuerlustigen und naturverbundenen Normalbürgern die Welt jenseits der Zivilisation zu zeigen oder aber im Herbst blutrünstigen Jägern die Möglichkeit zu geben, Bären und Hirsche zu erlegen.

Wie sich bald herausstellen wird, besteht unsere Gruppe keineswegs aus neurotischen Großstädtern, außer mir selbst vielleicht. Die Teilnehmer sind bodenständige, naturverbundene Amerikaner, die in den meisten Fällen selbst am Rand der Wildnis leben und sich bestens auszukennen scheinen mit der hiesigen Natur und den Wildtieren. Nein, für echte Großstädter wäre die soeben beginnende Expedition eine Höllenqual und sicherlich der blanke Albtraum und in keinster Weise die Erfüllung eines schon immer schwelenden Lebenstraums. Schon vor Monaten hat Amy begonnen, die Tour bezüglich Logistik und Verpflegung zu planen und zu organisieren. Die Henderson-Männer sind für Pferde und Maultiere zuständig, für die Routen und für den Aufbau des Camps. Dies ist ein harter Knochenjob, es müssen im Vorfeld alle Pferde und Maultiere beschlagen und mit Hufeisen versehen werden, ansonsten hätten die Tiere nur geringe Chancen, den beschwerlichen weiten Weg über die Rocky Mountains zu meistern.

Unsere kleine Gruppe wird durch die Bob Marshall Wilderness reiten, ein riesiges Naturschutzgebiet von viertausend Quadratkilometern mit unberührten Wald- und Gebirgslandschaften entlang der kanadischen Grenze im Nordwesten Montanas. Auch werden wir durch das riesige Gebiet der Scapegoat und der Great Bear Wilderness kommen sowie durch den Lewis and Clark National Forest. All diese Naturschutzzonen mit nur schwer greifbaren Größenordnungen verbieten strikt motorisierte und mechanische Fahrzeuge aller Art und sonstige moderne Maschinerie. Nur Wanderern und Reitern ist der Zutritt erlaubt. Selbst Flugzeugen ist der Überflug verboten. Wer hier draußen einen Unfall erlebt, hat schlichtweg Pech gehabt, man würde den Unglücklichen gar nicht finden können in diesen ungeheuren Weiten an Gebirgszügen und Flusstälern.

Das Wildnisgebiet gilt als eines der schönsten und unberührtesten Gebiete Nordamerikas und beherbergt neben unzähligen anderen Tierarten Bären, Wölfe, Kojoten, Wildkatzen, Wildtiere wie Hirsche und Wapitis, seltene Bergziegen und Dickhornschafe. Die Bob Marshall Wilderness, die Kernzone unserer Expedition, wurde nach ihrem Gründer benannt, dem Förster, Schriftsteller und Naturschutzaktivisten Robert Marshall (1901–1939). Als Sohn eines jüdischen Einwanderers aus Bayern entdeckte »Bob« schon als Kind seine große Liebe zur Natur, zum Bergsteigen und zu unberührter Wildnis. Er widmete einen beträchtlichen Teil seines Lebens der Schaffung und der Bewahrung von Naturschutzzonen unter seinem persönlichen Credo: »Es gibt nur eine Hoffnung, die abscheuliche Ambition der menschlichen Zivilisation, jede noch so kleine Nische auf dieser Welt erobern zu wollen, abzuwenden. Diese Hoffnung besteht aus dem Zusammenschluss wohlgesinnter Menschen, die bereit sind, unaufhörlich für die Freiheit der Wildnis zu kämpfen.

Mit diesem feierlichen Aufruf zum Kampf für die Freiheit der Wildnis in den Ohren stehe ich nun am Eingang zu einer der größten »menschenfreien« Schutzzonen dieser Welt. Nur dass der Eingang kaum zu erkennen ist, so unauffällig liegt er vor uns. Es ist ein kleiner Trampelpfad, der vom Parkplatz aus hinwegführt, gerade so breit, dass ein Pferd zwischen den Bäumen hindurchpassen kann. Ich schmunzle in mich hinein. Ja, so ist es doch immer im Leben, die wahrhaft großen Dinge dieser Welt sind auf den ersten Blick ganz unscheinbar.

Der Eingang zum Paradies

Bevor ich die Expedition antrat, musste ich etliche Dokumente unterschreiben, dass all meine Aktivitäten auf eigene Gefahr erfolgen, dass mir die Gefahr bewusst ist und dass ich nach eigenem Willen handle. Gern und mit freudigem Herzen habe ich alles unterzeichnet, denn das Leben außerhalb der Zivilisation ist eben keine Reise in den Harz, sondern ein Eindringen in eins der abgelegensten Gebiete unserer Erde, die noch so sind, wie der liebe Gott sie erschuf, in all ihrer Wildheit, mit all ihren Gefahren und ihrer unbeschreiblichen Schönheit. Nach einem Sommer am Strand von Mallorca mit Bettenburgen und betrunkenen Jugendlichen habe ich nun auch wahrlich nicht gesucht.

Alle Teilnehmer sitzen im Sattel, der Proviant ist verstaut und die Packmaultiere beladen und aneinandergebunden. Der beeindruckende Track aus über vierzig Tieren setzt sich nun zügig in Bewegung und durchschreitet majestätisch den schmalen Eingang zum Wildnisgebiet, der nur mit einer kleinen Holztafel gekennzeichnet ist und mit der Aufforderung, man möge keinen Abfall zurücklassen und keine unbefestigten Feuer errichten.