5,99 €

Mehr erfahren.

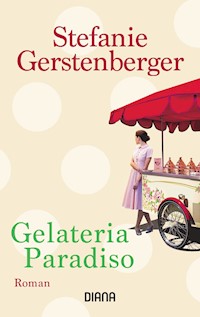

- Herausgeber: Diana Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Kindergeige und der Name Anna Battisti: Mehr blieb der Halbitalienerin Luna nicht, als ihr Vater die Familie verließ. Mit ihm verschwand auch ihr Talent für die Musik. Auf den Spuren der Geige reist sie von München nach Italien, um mehr über ihre Wurzeln zu erfahren.

Cremona 1951: Anna Battisti, eine begabte junge Geigenbauerin, fertigt in der Werkstatt ihres Vaters kunstvolle Instrumente. Doch sie ist eine Frau – und darf das Familiengeschäft nach seinem Tod nicht weiterführen. Um einer Zwangsheirat zu entkommen, flieht sie mit nichts als ihrem Meisterstück nach Sizilien.

Nur der Ort auf der Insel, an dem sie sesshaft wurde, ist überliefert. Hier findet Luna heraus, wer ihre Großmutter war und lüftet das tragische Geheimnis, das ihre Familie seit drei Generationen umgibt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 752

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über dieses Buch

Cremona 1951: eine farbenreiche deutsch-italienische Familiengeschichte in drei Generationen

Eine Kindergeige und der Name Anna Battisti: Mehr blieb der Halbitalienerin Luna nicht, als ihr Vater die Familie verließ. Mit ihm verschwand auch ihr Talent für die Musik. Auf den Spuren der Geige reist sie von München nach Italien, um mehr über ihre Wurzeln zu erfahren.

Cremona 1951: Anna Battisti, eine begabte junge Geigenbauerin, fertigt in der Werkstatt ihres Vaters kunstvolle Instrumente. Doch sie ist eine Frau – und darf das Familiengeschäft nach seinem Tod nicht weiterführen. Um einer Zwangsheirat zu entkommen, flieht sie mit nichts als ihrem Meisterstück nach Sizilien.

Nur der Ort auf der Insel, an dem sie sesshaft wurde, ist überliefert. Hier findet Luna heraus, wer ihre Großmutter war, und lüftet das tragische Geheimnis, das ihre Familie seit drei Generationen umgibt.

Über die Autorin

Stefanie Gerstenberger, 1965 in Osnabrück geboren, studierte Deutsch und Sport. Sie wechselte ins Hotelfach, lebte und arbeitete u. a. auf Elba und Sizilien. Nach einigen Jahren als Requisiteurin für Film und Fernsehen begann sie selbst zu schreiben. Ihr erster Roman Das Limonenhaus wurde von der Presse hoch gelobt und auf Anhieb ein Bestseller, gefolgt von Magdalenas Garten, Oleanderregen, Orangenmond, Das Sternenboot,Piniensommer und Gelateria Paradiso. Die Autorin wurde mit dem DELIA-Literaturpreis ausgezeichnet und lebt mit ihrer Familie in Köln.

Stefanie

Gerstenberger

Bella

Musica

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2021 by Diana Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur

Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Redaktion: Antje Steinhäuser

Umschlaggestaltung: Favoritbüro, München

Umschlagmotiv: © Trevillion Images (Ildiko Neer; Elisabeth Ansley);

Shutterstock.com (Aliaksandr Antanovich; Miljan Zivkovic)

Satz: Leingärtner, Nabburg

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-641-26842-8V002

www.diana-verlag.de

PROLOG

Langsam, mit stetigem Strich, zog Anna den Wölbungshobel über das Holz, aus dem einmal die Geigendecke werden würde. Sie spürte mit der Klinge den Verlauf der Fasern nach, lauschte dem schabenden Klang. Wenn das Hobelgeräusch rau wurde, musste man aufpassen, die Holzfasern rissen sonst ein. Kleine Flocken des Fichtenholzes blieben nach jeder Bewegung ihrer Hand auf der Werkbank liegen, sie ließ sie mit einem Windstoß ihres Atems ein paar Zentimeter davonwirbeln. Diesen Teil der Arbeit liebte sie am allermeisten, es gab nichts, bei dem ihre Aufmerksamkeit größer war, nichts, was sie mehr erfüllte, und dennoch war es, als ob sie an gar nichts dachte, während sie den Hobel wieder und wieder über das Holz zog, es schien wie von selbst zu geschehen.

Für einen Moment hielt Anna inne, sie streckte ihren Rücken und strich ein paar Strähnen aus dem Gesicht, die sich aus ihrem Zopf gelöst hatten. Das stundenlange Beugen über die Werkbank verspannte Nacken und Wirbelsäule, doch meistens merkte sie es gar nicht. Sie ging völlig auf in dem, was sie tat, es war beinahe eine heilige Handlung, die allein nur von ihr vorgenommen werden konnte. Hier, in diesem Augenblick gab es nur sie und das Holz. Sie hatte es kurz vor dem Tod des Vaters aus ihrem gemeinsamen Versteck geholt, und sie würde ihn stolz machen, sie würde ihr Können in der Stadt beweisen, und besonders Antonio Zampa und Giuseppe Torre von der Geigenbauschule überzeugen, die ihre Fähigkeiten bislang nicht anerkennen wollten. Die Sechzehntelgeige, so klein sie auch war, würde ihr Meisterstück werden und die Menschen zum Staunen bringen!

Drei Monate später lag endlich der schmale, nur fünf Zentimeter lange Papierstreifen vor Anna auf der Werkbank. Es war so weit, ihre Arbeit war beinahe abgeschlossen, jetzt kam es darauf an! Wofür würde sie sich entscheiden? Sie nahm den hölzernen Stil des Griffels und tauchte die Feder feierlich in das Tintenfass, wie sie es schon einige Male bei ihrem Vater gesehen hatte. Sie hielt inne und ließ ihren Blick noch einmal prüfend über das kleine Instrument gleiten, das vor ihr lag. Es war vom Untersattel bis zu der Schnecke am Ende des Wirbelkastens nur fünfunddreißig Zentimeter lang. Das Tageslicht, das durch das Werkstattfenster auf die Werkbank fiel, brach sich in den Pigmenten der mehrfachen Lackschicht und ließ das Fichtenholz der Decke und seitlichen Zargen aufschimmern. Anna ließ die Feder im Tintenfass stehen und drehte die Geige in ihren Händen, um auch den Boden aus Ahornholz zu bewundern, dessen geflammte Maserung ebenso goldorange leuchtete. Sie hatte den Lack und auch die Pigmente dafür selbst hergestellt. Ein stundenlanger Prozess des Kochens, bei dem sie ihrem Vater schon oft geholfen hatte, Mastixharz, Sandarak und Leinöl kamen hinein, als Pigmente Cochenille und Zinnober, doch erst durch die Zugabe des Zinksulfats hatte es bei ihr diese besonders kräftige Nuance bekommen, die bei unterschiedlichem Lichteinfall und Betrachtungswinkel variierte. Mit den Fingern strich sie über die Saiten, die exakt angepassten Füßchen des Stegs wurden durch die Spannung an die Wölbung des zierlichen Korpus gedrückt. Die Schnecke wand sich in einer feinen Spirale, auf die Anna sehr stolz war. Für die letzten beiden Geigen des Vaters hatte sie die Schnecke auch schnitzen dürfen! Mach du das, Anna, hatte er gesagt. Du hast ein instinktives Gespür für das Gleichgewicht auf beiden Seiten.

Anna atmete tief ein, es war beschlossen, sie würde ihn nicht heiraten, und auch bei dieser Frage wusste sie bereits, wie sie sich entscheiden würde, hatte es von Anfang an gewusst! Mit der linken Zeigefingerspitze hielt sie den Zettel an seinem Platz und setzte die Feder auf das Papier und schrieb den ersten Buchstaben. A … und fuhr dann fort: Anna Battisti – Cremona fecit, anno 1951. Mit ruhigem Atem blies sie auf die Tinte, um sie zu trocknen. Dann bestrich sie das kleine Stück Papier von der Rückseite mit Leim und führte es mithilfe einer langen Pinzette in das linke, f-förmig ausgeschnitzte Schallloch der Kindergeige. Konzentriert positionierte sie den Zettel an die Stelle, an die er der Tradition nach hingehörte. Vorsichtig tippte sie mit der abgerundeten Spitze darauf, um ihn am Boden festzukleben. »Tradition«, wisperte sie vor sich hin. »Mit der Tradition hast du gerade gebrochen, doch es wird Zeit, ihnen zu zeigen, dass auch Frauen in der Lage sind, Geigen zu bauen und dafür zu zeichnen!«

1

Luna zog die Tür zum Ristorante auf. Sie hätte den hinteren Eingang nehmen sollen, doch sie war schon spät dran, und die Toilette neben der Küche war kaputt. Jetzt, wo sie es gekauft hatte, sollte sie das Ding in ihrer Handtasche schließlich auch benutzen. So war das immer; sie wusste, was sie tun musste, aber nicht, was sie wirklich wollte. Die Tür ging hinter ihr zu, und der kleine Windfang, in dem sie jetzt stand, fühlte sich an wie eine Falle. Doch sie hatte keine Zeit, weiter darüber nachzudenken, sondern öffnete die zweite Tür und betrat den Gastraum. Lorenzo saß mit zwei versprengten Mittagsgästen vorne an Tisch zwei, auf jung getrimmte Männer in den Fünfzigern, die sich darin sonnten, den Chef des angesagten Italieners im Glockenbachviertel persönlich zu kennen. Wir waren neulich wieder bei Lorenzo! Ihr müsst mal zu unserem Freund Lorenzo!

»Ah, das Fräulein Schwester! Bella, bella!«

›Das Fräulein Schwester‹. Luna schnaubte unwillkürlich. Wer redete denn noch so? Uralte Männer … Das nicht gerade dezent blondierte Haar des einen war definitiv zu lang, sein Hemd zu rosa. Luna taufte ihn Surferboy.

»Bella, wie immer.«

Luna schaltete auf ihr Geschäftslächeln um und tat ihnen den Gefallen. »Buon giorno, Dottori!« Jeder fühlte sich geschmeichelt über einen dottore, und niemand protestierte, auch wenn kaum einer diesen Titel wirklich verdient hatte.

Luna war müde, in den letzten Wochen war sie so müde, dass ihre Knochen davon wehtaten. Was willst du eigentlich hier, fragte eine Stimme in ihrem Kopf. Bist du überhaupt gut genug, um einen eigenen Laden zu haben? Keine Ahnung, vermutlich nicht, ach, lass mich doch in Ruhe! Lasst mich alle in Ruhe!

Was mit ihr los wäre, hatte Diamantino sie heute Morgen gefragt, als er sie verführen wollte und von ihr abließ, als Luna wieder keine Lust hatte. Ohne sauer zu werden, hatte er sich stattdessen darangemacht, die Daten von ihrem alten auf ihr neues Handy zu übertragen. Luna schüttelte den Kopf. Es gab Menschen, die hatten Spaß an diesem technischen Kram. Und sie? Woran hatte sie Spaß? Schlafen. Sich alleine in ihrem gemütlichen Bett vergraben und abzutauchen, nicht mehr da zu sein. Etwas anderes fiel ihr im Moment nicht ein, seit einiger Zeit schon war sie antriebslos. Lustlos. Planlos. Sie verstand sich selbst nicht mehr.

Er wird mich trotzdem heiraten, dachte Luna. Davon spricht er doch die ganze Zeit. Wir sind so gut wie verlobt, wir arbeiten zusammen, er ist unser sizilianischer Küchenchef, und ich koche als Souschefin neben ihm. Herd an Herd. Na also, das alles mache ich hier. Ist das nicht genug? Das muss genug sein. Sie seufzte. »Lorenzo! Hast du mal einen Moment?«

Lorenzo sprang sofort auf. Wahrscheinlich war er froh, von den beiden wegzukommen.

»Was machen wir mit Mamas Geburtstag?«, fragte sie, als sie zusammen hinter das Getränkebuffet traten, obwohl sie das gar nicht hatte fragen wollen. Sie tat neuerdings oft etwas, das sie nicht wollte, und seufzte aus diesem Grund gleich noch einmal. In den letzten Tagen tat sie das andauernd, auch Diamantino war das heute Morgen aufgefallen. Diamantino. Den sie abgewiesen hatte. Sollte eine Frau ihren Mann dauernd abweisen? Wohl kaum. Sie war nicht mehr nett zu ihm, und sie mochte diese Person nicht, die sie dann war.

»Hoffentlich gehen die bald«, raunte Luna und verdrehte die Augen. »Es ist vier Uhr! Haben die dich die ganze Zeit vollgequatscht?« Sie redeten Deutsch untereinander, deswegen flüsterte sie nur.

»Warum? Ist doch okay, sind doch Gäste. Was ist mit Mama?«, fragte Lorenzo dann wieder, gab sich aber selbst die Antwort: »Klar. Wir fahren hin, ist ja ein Sonntag! Margherita hat schon ein Geschenk besorgt, eine Leselampe für Mamas Schreibtisch im Wohnzimmer, Ellen hat eine schrecklich hübsche rote 66 gebastelt, Alice hat ihr geholfen. Ich besorge am Samstag noch Blumen, und du, was bringst du mit …? Kommt Diamantino auch? Natürlich kommt er.«

Luna biss die Zähne zusammen. Ihr Bruder war ein liebevoller Mensch, ausgeglichen, loyal, großzügig, und eigentlich sollte sie dafür dankbar sein. Er hatte alles schon geplant, ja, er freute sich darauf, mit seiner Familie an seinem einzigen freien Tag zwei Stunden durch den Sonntagsstau zu seiner sechsundsechzigjährigen Mutter nach Oberbayern zu fahren, um ihr zu gratulieren und eine Schreibtischlampe zu schenken.

»Espresso?« Er machte sich schon an der Maschine zu schaffen, weil er wusste, dass Luna vor Arbeitsbeginn ihren ersten und einzigen Kaffee des Tages trank. Klar, sie nickte. »Ich meine bloß …«

Was? Was wollte sie ihm eigentlich sagen? Das Ding schwelte immer noch in ihrer Handtasche vor sich hin. Sie wechselte den Schulterriemen auf die andere Seite. »Ich dachte nur …«

Er wandte sich ihr zu. Drei Jahre jünger als sie, war er mit seinen dreißig, dem Dreitagebart und den dunklen, kurz geschnittenen Haaren ein überdurchschnittlich gut aussehender Mann und überragte sie mit eins achtzig genau um fünfzehn Zentimeter. Die schwarze Schürze mit dem Logo des Lokals trug er eng um seine schmalen Hüften gewickelt. Typ Latin Lover aus der Averna-Werbung. Kein Wunder, dass halb München bei Lorenzo essen ging und die Frauen ihn anfassen wollten.

»Luna.«

»Ja?«

»Was ist los?«

»Nichts!«

Ein strenger Blick, so hatte er sie auch früher schon angeschaut, wenn sie ihm beim Spielen irgendwelche Lügen erzählt hatte, um ihn loszuwerden. Sie seufzte. »Ist das eigentlich schlimm? Hast du nie Angst gehabt, bevor du … also, ich habe keine Ahnung, ob ich das alles wirklich möchte!« In den letzten Tagen fühlte es sich an, als ob Diamantino ein Fremder ist, dachte sie, während sie Lorenzo beinahe flehend anschaute. Er ist ein Fremder, der neben mir im Bett liegt, den ich nicht kenne. Den ich gar nicht kennen will. Ist das normal? Nein. Ist es nicht.

»Wie? Hat er …? Hat Diamantino dir etwa ein konkretes Datum vorgeschlagen?«

»Ach, Mensch, nein!«

»Aber das wird er. Irgendwann.«

»Dafür sorgt schon seine Mutter!« Luna flüsterte den Satz nur und ließ den Blick nicht von der Schwingtür zur Küche, hinter der sie den Fremden pfeifen hörte. Sie kippte den Espresso in einem Schluck hinunter. Bitter und heiß. »Pina hat das schon alles geplant, organisiert, ausgerechnet und ausgemalt. Kirche, Standesamt, und ihr puffärmeliges Kleid von dem zahnlosen Schneider aus Catania, damals 1985, will sie auch für mich umarbeiten lassen.«

»Dai! Italienische Mütter sind so, sorellina. Die machen so was. Und die aus Sizilien erst recht, die können gar nicht anders.«

»Aber seine Schwestern! Die bekommen wir dann auch noch gratis dazu.«

»Ja, die sind allerdings …« Selbst der gutmütige Lorenzo konnte seine Abneigung gegen Diamantinos Schwestern nicht gänzlich aus seinem Gesicht wischen. »… schlimm.«

»Sage ich doch.«

»Du heiratest Diamantino, das ist ein Guter! Vertrau mir.« Lorenzo nahm sie in die Arme. »Besser noch: Vertrau dir selbst! Mit dem wirst du happy!«

Die beiden Typen vom Tisch glotzten hinüber zu ihnen, der mittägliche Wein hatte ihre Gesichter gerötet, sie grinsten. Hach, italienische Familienbande, herrlich, und wir mittendrin!

Ihr habt doch keine Ahnung. Hier stehen die bayerischsten Menschen vor euch, die ihr euch vorstellen könnt, dachte Luna. Die paar italienischen Gene sind tief in uns verschüttet, alles andere ist angelernt. Die Sprache, die Mentalität, la dolce vita, auf das ihr alle so steht. Bis auf unser Aussehen, da haben die Gene dann doch zugeschlagen. »Ich muss anfangen.« Luna wandte sich der Küchentür zu.

»Du siehst wirklich verdammt blass aus«, stellte Lorenzo mit einem Mal fest. »Wenn du willst, mach doch frei heute Abend. Es ist Dienstag, wir haben bisher nur drei Tische reserviert, Diamantino hat wieder Piero zur Probe da, der macht sich ganz gut, er kapiert schnell, und Adamo ist ja auch wieder zurück. Wenn wir nicht klarkommen, rufen wir dich an, okay?«

»Va bene.« Luna umarmte ihren Bruder kurz und machte, dass sie aus dem Lokal kam. Beim Hinausgehen streifte ihr Blick die rötlich-goldene Geige, die in einem Glaskasten über der Tür hing und dem »Il Violino« seinen Namen gab. Das kleine Instrument schaute irgendwie vorwurfsvoll auf sie herab. Schon seit Jahren tat es das. Ich habe euch alle so satt, dachte sie, und schämte sich sofort für ihre Feindseligkeit, fügte aber dennoch hinzu: und dich da oben auch, du halbe Portion.

Auf der Straße atmete sie tief ein und wieder aus, doch das unglückliche Gefühl, das sich seit ein paar Tagen in ihrem Brustkorb eingenistet hatte, blieb. Würde sie für immer in diesem grässlichen Zustand verharren? Das wäre ja furchtbar!

Drei Frauen, wahrscheinlich so alt wie sie, schoben ihre Kleinkinder lachend und laut miteinander redend durch die Kapuzinerstraße. Die schienen keine Probleme zu haben, sie lebten einfach und liefen mit sogenannten Zielen durch die Gegend, wussten genau wohin, hatten keine Zweifel. Luna flüchtete vor ihnen und der eigenen unerklärlich schlechten Laune auf den Alten Südfriedhof, doch sie folgten ihr und blieben auch noch wenige Meter neben ihrer Bank stehen, auf die sie sich erschöpft gesetzt hatte. Sie plauderten über gute Kitas, Gemüsebrei und Aktienmärkte. Dabei behielten sie ihren Nachwuchs, der über die Wege tappte und sich Kieselsteine in den Mund stopfte, stolz im Blick.

Die haben es gut, dachte Luna, und badete noch tiefer in ihrem Selbstmitleid, die fragen gar nicht erst, was das alles für einen Sinn hat. Vielleicht hört das auf, sobald du als Frau ein Kind hast, dann musst du nur noch reagieren und vergisst die Sinnlosigkeit der Welt. Luna erhob sich wieder und ging an der hohen Ziegelsteinmauer des Friedhofs entlang. Vielleicht würden die Grabsteine unter den ausladenden Baumkronen sie ein bisschen trösten. Sie las einige der Inschriften und schaute den Engelsköpfen in die Augen, als ob sie die Antwort parat hätten. Die hier lagen, waren alle schon tot. Hatten es hinter sich. Mein Gott, wie bist du denn drauf, beschimpfte sie sich selbst. Lass dein blödes Selbstmitleid und freu dich doch mal! Aber worüber denn? Es fiel ihr nichts ein. Nichts. Selbst das dunkelgrüne sommerliche Blätterdach, der kommende Spätsommer, Altweibersommer, irgendwann mal ihre Lieblingsjahreszeit, konnte sie an diesem Nachmittag nicht retten. Erschöpft sackte sie auf die nächste Bank nieder und schloss die Augen. Fünf Minuten später klingelte ihr Handy. Lorenzo. »Lunetta! Du musst doch kommen, gerade sind zwei Reservierungen reingekommen, ein Achtertisch und Dr. Gust mit seiner Praxis, fünfzehn Leute, Diamantino sagt, er braucht dich!«

Dreieinhalb Stunden später, pünktlich um halb neun, wie die Münchner es liebten, war das Chaos am größten, alle sechzig Plätze waren besetzt, drinnen und natürlich auch die begehrten Tische auf dem Bürgersteig. Doch dank Diamantinos Organisation und der umfassenden Vorbereitungen, die sein Team jeden Nachmittag in seiner Küche durchführte, funktionierte der Betrieb wie eine gut geölte Maschine. Es wurde nicht gebrüllt, im Gegenteil: Wenn die Bestellungen ihnen wie Geschosse um die Ohren flogen, wurde Diamantino ganz ruhig, und seine sonst manchmal auf Sizilianisch genuschelten Ansagen sehr viel klarer. Luna warf ihm einen verstohlenen Blick zu. Er sah gut aus mit der roten Kochmütze auf seinen Locken und dem typischen Franzosenschnäuzer, den jeder zweite Mann in München momentan zu tragen schien. In diesem Moment trafen sich ihre Augen, er lächelte ihr zu. Er schaute sie oft an in letzter Zeit, und sie tat so, als merke sie es nicht. Hatte er Angst, spürte er, dass sie ihn verlassen wollte? Wollte sie ihn verlassen? Sie erschrak bei dem Wort, es klang brutal und nach Einsamkeit … Sie spürte ein Ja in sich, gefolgt von einem Nein. Sie war schrecklich, das hatte er nicht verdient.

»Geht’s?«

Sie wusste nicht, was Lorenzo ihm erzählt hatte. Luna nickte. »War der Kreislauf«, sagte sie. Er zog sie an sich und wollte sie auf den Mund küssen, doch sie drehte sich weg, also erwischte er nur ihre Wange. Um nicht grob zu wirken, umarmte sie ihn und drückte ihm ein pickendes Vogelküsschen auf den Hals. Sie roch seinen Küchengeruch und hielt die Luft an, um nicht zu würgen. Sie war einfach nicht mehr glücklich mit ihm.

»Amuri, amuri!«, sagte Adamo. Er kam aus Sizilien und sprach meistens Dialekt und überhaupt kein Deutsch.

Diamantino grinste: »Mach, dass du fertig wirst! Ihr alle!«, nun wieder ganz Chef.

Luna biss die Zähne zusammen und ab und zu mal von einem harten Stück Weißbrot ab, das ihren flauen Magen für die nächste Viertelstunde beruhigte. Schnell arbeitete sie die nächsten Vorspeisenbestellungen herunter, die reinkamen. Zweimal Büffelmozzarella mit Tomaten, dreimal Vitello tonnato. Sie strich die frisch zubereitete Soße über das hauchdünne Kalbfleisch, es roch grässlich. Seit wann mochte sie keinen Thunfisch mehr? Ohne nachzudenken richtete sie vier Antipasti-Teller für Tisch fünf an. Ein aus dem Handgelenk geschütteltes Dekor aus der Olivenölflasche, Basilikumblätter dran, ein paar zerstoßene Körner von rotem Pfeffer, ab damit. Manuela und Adriana vom Service eilten hin und her. Die Küchentür schwang unaufhörlich, ab und zu ließ Lorenzo sich mit Sonderwünschen sehen. Weiter, weiter, schnell, nur nichts vergessen, es war heiß, ihre Bewegungen konzentriert, doch automatisiert. Der Neue aus Palermo stellte sich nicht ungeschickt an, er tänzelte um sie herum und war dabei noch keinmal mit ihr zusammengestoßen. Ein Kunststück in der engen Küche. Wie hieß er doch gleich? Piero.

Um zehn flaute das Geschäft ab, nur noch wenige Hauptgänge, dafür mehr Desserts. »Piero, komm, ich zeig dir, wie wir das Tiramisu auf dem Dessertteller anrichten.«

»Ja, Chefin!«

Danach brauchte Luna eine Pause. Sie nickte Diamantino zu und ging in die kleine Kammer, in der sie sich umzogen. Aus ihrer Handtasche ließ sie den länglichen Gegenstand in den langen Ärmel ihrer Kochjacke schlüpfen. Warum jetzt?

Warum nicht!

Auch egal. Ein Moment ist so gut wie der andere, um endlich Gewissheit zu haben.

Der Lugana, von dem Lorenzo die Küchenbesatzung ein kleines Glas hatte probieren lassen, war neu auf der Karte. Die wenigen Schlucke auf leeren Magen waren ihr sofort in den Kopf gestiegen und hatten sie ein wenig gleichgültig gemacht.

Ach, verdammt, die Toilette war ja seit gestern kaputt, also musste sie doch die der Gäste benutzen. Sie warf einen kurzen Blick in den Spiegel und nahm die weiße Kappe ab, löste den Pferdeschwanz, bürstete ihr dunkles, schulterlanges Haar und schnupperte unter der Achselhöhle ihrer Kochjacke. Nicht besonders frisch, ging aber noch. Die Gäste freuten sich doch immer so, mit der Chefin in der entzückenden schwarzen Kochkleidung palavern zu können. Die Blässe und die Ringe unter den Augen stehen dir sogar, sagte sie unhörbar zu ihrem Spiegelbild. Du siehst damit so zerbrechlich aus.

Ach, halt doch die Klappe.

Luna durchquerte die Küche und betrat den Gastraum. »Wann kommt jemand für die Toilette hinten bei uns?«, fragte sie Lorenzo im Vorbeigehen, er stand an der Kasse und ließ eine Rechnung hinaus. »Gleich morgen früh! Margherita hat da heute schon dreimal angerufen!«, antwortete er.

Luna nickte. Natürlich. Lorenzos Frau Margherita war zuverlässig. Sie hielt sich im Hintergrund, machte aber die komplette Buchhaltung, plus Lohnabrechnung, schrieb die Speisekarten, kümmerte sich um träge Lieferanten, falsche Bestellungen und alles, was kaputt ging. Eine Bilderbuchschwägerin, die Luna zwei echt süße Nichten beschert hatte, die sich nicht einmischte, sich nicht beschwerte, dennoch über alles Bescheid wusste und das »Il Violino« tatkräftig unterstützte.

Luna überblickte den Raum, an den Tischen saßen nur noch Pärchen, die neuen Lampenschirme aus Kupfer waren ihre Idee gewesen und sahen richtig gut aus. Sie merkte, wie sie die Blicke auf sich zog, na klar, das kam von der schwarzen Kochuniform, die sie trug. Die Männer reckten sich und nahmen unmerklich Haltung an, die Frauen checkten sie zwischen zwei Löffeln Panna Cotta mit einem beiläufigen Blick ab und wandten sich dann wieder ihren Begleitern zu.

»Buona sera!« Doktor Gust, klein und quadratisch, kam von draußen hereingesprungen, als ob er ihr aufgelauert hätte. Er küsste ihr die Hand. Luna hielt den Gegenstand krampfhaft in ihrem linken Ärmel fest. »Ich rieche nach Küche!«, wehrte sie ab, doch das hatte ihn noch nie ferngehalten. »Meine Liebe, Sie haben mal wieder gezaubert heute Abend! Mein Praxisteam ist begeistert!«

»Grazie, aber sagen Sie das unserem Küchenchef, dem Diamantino! È fantastico lui, no?« Mit den deutschen Gästen sprach sie eine Mischung aus Deutsch und Italienisch, sie wären sonst enttäuscht gewesen. Nach dem typischen Gust’schen Hin- und Hergeplänkel verabschiedete sie sich in Richtung Toilette.

»Ah, Bella!« Bauunternehmer Stevie erhob sich von seinem Espresso und umarmte sie. Er war ziemlich kräftig, wie jemand, der sein Leben lang körperlich gearbeitet und ordentlich mit angefasst hatte, auch jetzt, obwohl er das sicher nicht mehr musste. Sie mochte Stevie, sie war sogar so etwas wie befreundet mit seiner Frau Gitta. Ganz genau wusste sie das nicht. »Wo ist die Gattin?« Gittas teure Jacke hing über der Stuhllehne.

»Draußen. Eine rauchen. Gewöhnt es sich gerade ab.« Stevie wandte sich wieder grinsend seinem Handy zu, und Luna konnte ihren Weg fortsetzen.

Sie hatte Glück, die Toiletten waren leer, und es kam auch niemand herein, als sie im Schutz der Kabine das kleine Päckchen öffnete, die Schürze abband, sich umständlich die Hose herunterzog und konzentriert auf den weißen Stab zielte. Ihr war schlecht, der Lavendelgeruch würgte in ihrer Kehle. Dieses widerliche Raumparfüm sollten wir auswechseln, dachte sie. So, wie lange dauert das jetzt, was hat da gestanden? Doch sie hatte keine Zeit mehr, die Gebrauchsanweisung durchzulesen, denn die beiden blauen Striche waren mehr als deutlich zu sehen. »Scheiße«, entfuhr es Luna. »Was für eine …« Jemand kam in die Toilette, Luna erstarrte, sie hörte die Tür nebenan klappen, die Person atmete stoßweise aus und fing dann an, zu lachen. »Sagst du mir das Ergebnis?«

Luna schnalzte unhörbar mit der Zunge. Das war Gitta. Noch mal scheiße. Jetzt sah sie eine perfekt manikürte Hand unter der Wand hervorkommen und nach der Papierhülle angeln. »Sorry, aber so was erkenne ich.«

Sie antwortete nicht.

»Luna?! Das bist du doch, nebenan?«

»Ja.«

»Und?«

»Nicht gut.«

»Ach, dann beim nächsten Mal!«

Luna seufzte und wusste nicht, wohin mit dem verdammten Stab. Am liebsten hätte sie ihn im Klo versenkt und vergessen. Sie zog sich wieder an und trat aus der Kabine, und dann, nach tagelangem innerem Tränenstau und als Gittas mitleidiger Blick unter dem kurzen hellblonden Pony sie traf, brach das Weinen endlich aus ihr hervor. Sie warf das Beweisstück in das Waschbecken, stürzte sich in Gittas ausgebreitete Arme und schluchzte an ihrem kaum vorhandenen Busen. Gitta sagte zunächst nichts, sie drückte sie nur fest und blies ihren Raucheratem auf sie, was Luna die Luft anhalten und mit dem Weinen aufhören ließ.

»Du willst es gar nicht?«

Luna schüttelte den Kopf, sie schaute Gitta nicht an, denn sie schämte sich. Nach mehreren vergeblichen Befruchtungsversuchen im Labor hatte Gitta sich in den letzten Jahren mit der Eröffnung einer Boutique, in der es erlesene Damenmode von afrikanischen Designern gab, und diversen anderen Aktivitäten abgelenkt. Stevie trug sie auf Händen, doch auch sie selbst war mit dem, was sie machte, höchst erfolgreich. Es war ihr eigenes Geld, das sie ausgab, um Drachenfliegen zu lernen, eine Kunstgalerie zu eröffnen und zu führen, sie begann, selbst zu malen … Luna hatte den Überblick verloren.

»Und jetzt?« Gitta wertete ihre Entscheidung nicht, sie war nur ehrlich interessiert. Oder einfach neugierig.

»Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass alle sich freuen werden.« Luna zuckte mit den Schultern, wieder stiegen die Tränen in ihr hoch. Verdammt, sie weinte doch sonst nie – und nun dauernd. Die neuen Hormone in ihrem Körper machten sie zu einem völlig fremden, unzurechnungsfähigen Wesen.

»Alle werden sich freuen, außer dir.«

Danke, Gitta.

»Ich bin ja keine Expertin, leider nicht, aber ich habe gehört, dass es mindestens achtzig Prozent der Frauen so geht.« Gitta schaute sich im Spiegel an, während sie redete, und zupfte sich die kurzen Haare zurecht, die sie weißblond gefärbt hatte. Sie war vermutlich etwas größer als Michelle Williams, aber sehr darauf bedacht, ihr zu ähneln, denn wie immer hatte sie den typisch knallroten Lippenstift aufgetragen, den die Schauspielerin manchmal benutzte. »Am Anfang sind auch die völlig überfordert, die sich ein Kind gewünscht haben … Lass das erst mal sacken, morgen weißt du mehr. Sag es deinem Diamantino vielleicht noch nicht …«

»Nein, auf keinen Fall!« Luna riss die Augen auf, und dabei fiel ihr Blick auf sich selbst im Spiegel. Sie sah aus wie ausgespuckt. Mama sagte das immer, allerdings auf Bayerisch. Ausg’rotzt.

»Und wenn du reden willst, meine Nummer hast du ja!«

»Danke, du bist echt eine tolle Freundin.« Sie würde sie nicht anrufen. Gitta doch nicht, die Gefahr, dass halb München morgen über ihre ungewollte Schwangerschaft Bescheid wusste, war jetzt schon viel zu groß! »Du behältst das für dich, ja?«

»Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich kann auch schweigen!«

Na klar. Luna atmete flach, um den Lavendelgeruch des Raumparfüms nicht noch tiefer in ihre Lungen zu lassen. Ihr Leben schien gerade nur noch eins zu sein: zum Kotzen.

Sie selbst verriet es am gleichen Abend noch Diamantino, der extra früher Schluss machte und das Team alleine die Küche putzen ließ, was nicht oft vorkam, um sie nach Hause zu bringen. Sie schlenderten über die Straßen. Der Sommer war nach zwei völlig verregneten Augustwochen noch mal zurückgekommen, und die Nacht war außergewöhnlich warm. Seine zärtliche Stimme, mit der er sie fragte, was los sei, und der Druck seiner kräftigen Hand brachten sie nach kaum hundert Metern wieder zum Weinen. Sie musste es ihm endlich sagen. »Ich bin schwanger!«

»No! Si?!« Er stoppte. Sie warf sich in seine Arme. Alles loslassen, ihmüberlassen, er würde wissen, was zu tun sei, die Gedanken überfluteten sie warm. Wollte sie nicht doch bei ihm bleiben? Es wäre so einfach … Diamantino machte das schon, zuverlässig würde er ihrer beider Leben im Griff haben, ach nein, das Leben zu dritt, organisiert und geordnet, wie seine Küche im Restaurant. Sie lehnte sich innerlich zurück und fühlte sich erleichtert. Aber nur einen Moment lang, denn nun fing auch er an, zu weinen, ging auf dem Pflaster auf die Knie, umarmte ihre Hüften, ihren flachen Bauch und redete vor Rührung Italienisch gemischt mit Sizilianisch. Sie schaute auf seinen Hinterkopf, auf die Stelle, wo sein Haar schon sehr gelichtet war. Irgendwann ist er kahl, wahrscheinlich schon in zwei Jahren, außerdem muss er unbedingt mal zum Zahnarzt, warum drückt er sich vor einem normalen Vorsorgetermin, dachte sie und schämte sich für ihre Gefühllosigkeit. Eine Tochter würde es werden, ein kleines niedliches Mädchen, murmelte Diamantino unterdessen an ihrem Bauchnabel, sie müsse sich sofort ausruhen, warum sie denn nicht schon früher etwas gesagt hätte, er hätte doch gespürt, dass sie anders war, schon seit Tagen. Stolz schaute er aus seinen dunklen, strahlenden Augen zu ihr hoch. »Aber wann haben wir das gemacht, amore mio, wir haben doch immer mit …?«

Sie zuckte mit den Schultern. »So ganz sicher sind die Dinger eben doch nicht«, sagte sie schwach. Sie vertrug die Pille nicht, und Diamantino verstand auch das, und hatte immer ausreichend Kondome dabei, die er nach Benutzung mit schöner Regelmäßigkeit unter ihr Bett schleuderte. Auch nach dem letzten Mal, als sie im Tal ihrer Lustlosigkeit überhaupt miteinander geschlafen hatten, und dann so was.

»Ich hätte vorsichtiger sein müssen, aber es ist doch gleichzeitig unfassbar großartig! Darf ich heute bei dir bleiben?«

Passanten, die vorübergingen, guckten belustigt. War das hier ein Heiratsantrag, wie romantisch; sollte man sein Handy zücken und alles auf YouTube stellen? Sie hob wieder nur die Schultern. Diamantino schlief beinahe jede zweite Nacht bei ihr, denn in seiner winzigen Wohnung in Neuperlach war es nicht besonders gemütlich, und außerdem wohnten in dem Hochhaus auch seine furchtbare Mutter Pina sowie seine beiden Schwestern, die alle einen Schlüssel zu seinem Appartement hatten.

»Ich glaube, ich muss ein bisschen allein sein!«, sagte Luna leise auf Italienisch. Nicht ihre Muttersprache, sondern erst in der Grundschule erlernt. Sie wusste nicht, was nun aus ihrem Leben werden würde, sie wusste nicht einmal, was sie wollte, dass aus ihrem Leben würde. »Und warte bitte noch ein paar Tage, bevor du es verrätst. Mi dispiace.« Es tat ihr wirklich leid. Doch allein bei dem Gedanken, dass die drei Frauen von dem, was sich da in ihrem Körper eingenistet hatte, erfahren und es in Besitz nehmen würden, wurde ihr schlecht.

Dann stellte er doch noch die Frage aller Fragen, und bevor Luna überlegen konnte, wie sie ihm antworten könnte, ohne ihn zu verletzen, fuhr sie das Mädchen mit dem Handy an: »Hallo!? Du da! Unterstehe dich, uns zu filmen!«

Zu Hause stellte sie sich vor den Spiegel über dem Waschbecken, sah sich tief in die dunkelbraunen Augen und sagte so oft schwanger, schwanger, schwanger, bis sie nicht mehr wusste, ob es dieses Wort überhaupt gab. Sollte sie sich nicht freuen und tiefe Gefühle haben, wenigstens Sorge, ob sie das alles schaffte, irgendetwas, das sie zu einem Menschen, einer Frau, machte? Ihr war nur flau im Magen, und alles roch ekelhaft, der Rest von ihr fühlte nichts, als ob ihre Nervenenden abgestumpft seien. Sie drückte die Zahnpastatube aus. Auch von der Zahnpasta wurde ihr neuerdings schlecht. Ihr Leben würde sich komplett ändern, das Kind würde dauernd im Vordergrund stehen, ja und? Das hatten andere Frauen vor ihr doch auch schon überstanden, und die waren sogar glücklich darüber. Stell dich nicht so an, fuhr sie sich selbst an, doch da liefen die Tränen schon über ihre Wangen, liefen einfach und hörten nicht mehr auf.

Am nächsten Morgen stand Diamantino mit einem Becher Milchkaffee, Brötchen aus der besten Bäckerei der Nachbarschaft und noch immer mit dem Strahlen des werdenden Vaters auf dem Gesicht vor der Tür. Danke. Wortlos nahm sie seine Gaben, sah ihn dabei aber nicht an. »Ich weiß nicht, was los ist, aber ich kann jetzt nicht.« Was konnte sie nicht? Neben ihm stehen? Mit ihm über die Zukunft sprechen. Zusammen ein Brötchen essen?

Diamantino war so wunderbar zu ihr, dass sie sich gleich noch schlechter fühlte. »Kein Problem, Amore! Ich liebe dich, ich musste die ganze Nacht an dich denken.«

Sie nickte. Wenigstens sprach er nicht von dem Kind.

»Kommst du heute zur Arbeit? Es muss nicht sein, wenn es dir schlecht geht. Besser, du schonst dich! Wir schaffen das auch ohne dich …«

»Nein, nein. Ich komme. Hier zu Hause werde ich wahnsinnig.« Sie umarmte ihn und schob ihn fort, in Richtung Treppe, erst bei fast schon geschlossener Tür rief sie ihm hinterher. »Danke, dass du so bist!« Das meinte sie sogar ernst.

Doch als sie gegen fünf das Restaurant betrat, hätte sie ihn am liebsten umgebracht. Er hatte ihre Bitte nicht erhört, und da saßen sie schon, drei bunte Krähen, die sofort kreischend von Tisch zwei aufflatterten, als sie sie sahen.

»Madonna, du siehst schlecht aus!«

»Da ist sie ja endlich!«

»Mamma, wenn sie schlecht aussieht, wird es ein Mädchen, oder?«

»Wann ist es so weit?«

»Luna, Luna, du machst ja Sachen.« Der erhobene Zeigefinger von mamma Pina wackelte empört. Ich hasse sie, dachte Luna, auch wenn es spaßig gemeint ist, sie macht mir, einer erwachsenen Frau von dreiunddreißig Jahren, tatsächlich moralische Vorwürfe, nur weil ich ihren geliebten Sohn gevögelt habe, ohne mit ihm verheiratet zu sein.

»Hast dir meinen Sohn geangelt …!«

»Mamma, Diamantino gehört das alles hier bald, wenn sie heiraten …«

»Genau, wer hat hier also wen …?« Die beiden Schwestern hielten sich die Hände vor die Münder und taten verschämt, als ob sie ein riesiges Geheimnis verraten hätten, doch da rief Pina schon: »Komm her, liebste Schwiegertochter, lass dich an mein Herz drücken, ich freue mich ja so!« Luna ließ sich umarmen und hielt dabei die Luft an, um nicht den Wohnungsmief riechen zu müssen, der in Pinas Kleidern steckte und durch kein Parfüm der Welt überdeckt werden konnte.

»Ihr müsst heiraten, am besten Weihnachten!«

»Aber an Weihnachten, mamma?«

»Warum denn nicht, ich selbst habe an Weihnachten geheiratet, dann wird Diamantino doch auch …«

»Aaaah, jetzt gehörst du ganz zu uns!«, sagte ihre künftige Schwägerin Mariella und tappte mit ihrer Hand auf Lunas Unterarm. An den Spitzen ihrer Kunstnägel klebte Glitterstaub. Ihre Schwester Valeria nickte dazu. »Sì sì!«

Luna roch das Durcheinander dreier süßlicher Eaux de Toilette, jedes einzelne haftete nun auch an ihr. Die Falle ist zugeschnappt, konnte sie nur noch denken, dann rannte sie von wohlwollendem Gelächter verfolgt in Richtung Toiletten.

2

In den folgenden Wochen versuchte sie, sowohl Diamantino als auch seine Familie zu meiden, schwierig genug, da sie zusammen in einer Küche arbeiteten, doch auch die bunten Krähen ließen sie nicht entkommen. Sie fielen am frühen Abend unangemeldet bei ihnen im »Il Violino« ein und planten Lunas und Diamantinos weiteres Leben. »Der Kleine muss natürlich heißen wie sein Großvater: Alberto! Gott habe ihn selig!«

»Und wenn es ein Mädchen wird?« Valerias Wimpern waren künstlich, wie auch ihre Lippen und ihre Haar-Extension.

»Ich bestehe nicht auf meinen Namen«, meldete Pina sich, »Giuseppina kann gerne erst an zweiter Stelle stehen!«

Wie großzügig, dachte Luna.

»Sag mal, wollt ihr diese Lampen über den Tischen behalten? Wie findet Diamantino die?«

»Schön. Glaube ich.« Luna runzelte die Stirn. »Er steht den ganzen Abend in der Küche, Valeria. Die Lampen sind ihm nicht so wichtig.«

»Aber er könnte schon mal ein Wörtchen mitreden, also, bald ist er ja …«

»Ist er was?«

»Hier mehr beteiligt, oder?« Valeria schaute interessiert auf ihre Fingernägel.

Luna schielte zur Küchentür, wann kam Diamantino endlich, um sie zu erlösen? Er hatte geschworen, nichts von der Schwangerschaft verraten zu haben. »Bei meinem Leben, Luna! Ich habe im Bett gelegen und es Raffa erzählt. Am Handy.«

Raffaele war sein bester Freund und lebte weit weg, auf Sizilien. »Mamma stand wohl vor meiner Zimmertür und hat gelauscht.« Du bist fünfunddreißig Jahre alt, warum um alles in der Welt lässt du zu, dass sie sich unangemeldet in deine Wohnung schleicht, hätte Luna ihn am liebsten angeschrien. Doch die Kraft fehlte ihr.

»Und warum sollten sie es auch nicht erfahren? Sie sind doch famiglia!« Diamantino war sich keiner Schuld bewusst gewesen, im Gegenteil: Er füllte seine Rolle als Sohn doch nur zu hundert Prozent aus, wie es sich gehörte. Außerdem liebte er sie! Dieser Mann liebte sie, und sie behandelte ihn nur noch schlecht! Liebte sie ihn denn noch? Das kann ich jetzt im Augenblick doch gar nicht mehr sagen, dafür spielen meine Hormone gerade einfach zu verrückt, verteidigte sie sich selbst, doch sie wusste, sie drückte sich vor der ehrlichen Antwort, die in ihr bereits seit Wochen lauerte.

»Ihr werdet in Catania heiraten«, quasselte mamma Pina weiter, »die Kathedrale bekommen wir am zweiten Weihnachtsfeiertag hat Padre Agostino mir versprochen, ich habe schon angerufen, ich habe die besten Beziehungen zu ihm.«

»Aber die Freunde von Diamantino, werden die da alle hinfliegen?« Mariella spielte an ihrem reich verzierten Handy.

Niemand spricht von meinen Freunden, stellte Luna fest.

»Ich hoffe, du bist nicht aus der Kirche ausgetreten, signorina?«, fragte Pina streng. »Sonst haben wir ein Problem.«

»Tritt sie eben wieder ein«, sagte Valeria gelangweilt.

Nein. Luna schüttelte den Kopf. Sie war aus Bequemlichkeit im Katholiken-Zirkus geblieben, obwohl sie schon lange nicht mehr an ›die Institution Kirche‹ glaubte. Luna sehnte sich plötzlich nach ihrer Mutter, die die Nachricht an ihrem Geburtstag mit einem ruhigen »Geht es dir gut?« aufgenommen hatte. Dabei hatte sie Luna in die Augen geschaut und sofort ihren Zwiespalt gewittert. Typisch Mama. Sie wusste immer viel mehr, als sie sich anmerken ließ. Luna nippte an ihrem Tee, das Einzige, was sie noch zu sich nehmen konnte, ohne sich zu übergeben. Dennoch arbeitete sie weiter in der Küche, wenigstens ein paar Stunden am Abend. Alles war besser, als zu Hause auf dem Bett zu liegen und gegen die Decke zu starren.

»Du trinkst schwarzen Tee? Das ist aber nicht gut für den Kleinen!«

In Pinas Augen musste es ein Junge, un maschietto, werden, sonst hatte Luna etwas falsch gemacht.

»Aaaah, da ist er ja, mein Junge, Diamantino, lass dich umarmen.« Luna verzog ihre Lippen zu einem Lächeln. Wenn er da war, konnte sie abhauen, es ging sowieso nicht um sie, sondern um Pinas göttlichen Sohn und um Pinas erstes Enkelkind, für das sie der Austrage-Behälter war. »Allora, sag deiner Frau, sie darf nicht …« Mehr hörte Luna nicht, denn sie ging einfach in die Küche, wo sie sich sofort auf den Hocker sinken ließ, der dort neuerdings für sie bereitstand. Adamo brachte ihr eine Kiste mit Austernpilzen, die sie dankbar putzte. Normalerweise war es undenkbar, während der Arbeit zu sitzen, aber für sie als schwangere Chefin wurde selbstverständlich eine Ausnahme gemacht. Sie fühlte sich elend, sie fühlte sich schwach, vor allem in den Beinen.

»Buona sera!« Lorenzo kam durch die Hintertür herein, hinter ihm seine Frau Margherita und Lunas Nichten Ellen und Alice. Großes Hallo, zärtliche Umarmungen, wie geht es dir? Luna seufzte und zuckte mit den Schultern. »Immer noch nicht gut?!« Ellen war fünf, ihre kleine warme Hand tätschelte Lunas Knie in der karierten Kochhose. »Wir haben dir was mitgebracht, für das Baby!«

»Nein, Elli, doch nicht für das Baby!«, berichtigte die siebenjährige Alice ihre Schwester. »Für Tante Luna, damit es ihr nicht mehr so schlecht geht.« Sie hielten ihr gemeinsam eine zerknitterte Tüte hin, in der sich gebrannte Mandeln befanden.

»Die haben mir damals geholfen«, erklärte Margherita mit sanfter Stimme. »Diese Übelkeit geht vorbei, glaub mir!«

»Spätestens nach neun Monaten«, scherzte Lorenzo.

»Wenn du sie nicht magst, essen wir sie!«

Luna betrachtete ihre beiden Nichten mit einem Gefühl der Zuneigung, in das sich aber sofort eine unerklärlich große Portion Angst mischte. Was, wenn Lorenzo und seiner kompetenten Margherita mal etwas passierte? Dann würde sie für die beiden sorgen müssen. Diese Tatsache machte ihr schon Sorgen, seitdem Lorenzo ihr das Versprechen abgenommen hatte.

»Alice!« Lorenzo unterbrach Lunas düstere Gedanken und zog die Augenbrauen hoch. »Lass deiner lieben ziarella doch erst einmal die Chance zuzugreifen.«

Erwartungsvoll schauten alle sie an, auch Adamo hörte auf, seine Kräuter zu hacken. Luna grabbelte eine der klebrigen Mandeln aus der spitzen Tüte. Sie roch nach Jahrmarkt und viel zu süß. Tapfer steckte sie sie in den Mund.

»Und?«

»Merkst du schon was, Luna?«

Luna merkte nur eins, dass ihr schon wieder die Tränen in die Augen stiegen, weil alle so lieb zu ihr waren. Ihre Nichten waren so goldig, wollte sie nicht auch zwei derart wunderbare Mädchen und gleich noch einen Jungen dazu? Alle anderen konnten scheinbar Mutter werden, ohne auszurasten oder depressiv zu werden, nur sie nicht.

»Wo ist sie? Wo ist die Braut denn hin?« Diamantinos Mutter steckte den Kopf durch die Schwingtür. »Ah, hier hast du dich versteckt! Schau mal, cara, hier habe ich schon mal das Kleid zur Anprobe mitgebracht, damit wir es ändern können.«

»Aber mamma, das passt ihr doch im Dezember dann gar nicht mehr.« Mariella quetschte sich hinter ihre Mutter und lugte ebenfalls in die Küche.

»Egal, sie soll es anprobieren!«, verlangte Pina. »Zwischendurch, wenn sie mal aufhört, zu weinen.«

Luna zögerte den Besuch bei ihrer Frauenärztin hinaus. Vielleicht passierte ja noch etwas, das sie erlöste? Einen Tag, zwei Tage, eine Woche. Die Träume begannen. Es waren altbekannte Träume, von King Kong, dem Zwergkaninchen, das sie früher einmal besessen hatte. Sie hatte es Kimmi getauft, doch Lorenzo hatte King Kong daraus gemacht, um sie zu ärgern, und bei diesem Namen war es geblieben. Nach der anfänglichen Begeisterung hatten sie nicht mehr oft mit King Kong gespielt, ab und zu hatten sie ihn sogar ganz vergessen. Mama war dann immer mit dem Füttern eingesprungen und sauer auf sie gewesen.

Die Träume waren immer gleich. Luna war vor irgendetwas auf der Flucht, die Luft war stickig und verqualmt, doch sie musste vorher noch King Kong retten! Manchmal war der Stall leer, manchmal lag das Tier tot darin, das kannte sie schon, doch nun wandelten die Kaninchen-Träume sich ab. Es war nicht King Kong, es war ihr Kind, das sie komplett vergessen hatte, im Traum fiel es ihr siedend heiß ein, während sie rannte: Ich habe ein Kind, das ich unbedingt mitnehmen und retten muss, mein Gott, wo ist es eigentlich?! Ich habe es seit Tagen nicht gesehen geschweige denn gestillt oder gewickelt! Sie hatte keine Zeit mehr, die Luft wurde immer dicker und war einfach zu giftig, um eingeatmet zu werden. Immer wachte sie mit einem beklemmenden Gefühl in der Brust auf, ihr Herz klopfte panisch, und sie brauchte lange, um wieder regelmäßig zu atmen und sich zu beruhigen.

Und dann war alles vorbei. Eines Morgens, Luna war in der zehnten Woche, wachte sie davon auf, dass es in ihrem Bauch ganz fürchterlich zog. Sie sprang aus dem Bett, rannte zur Toilette, in der sie ein dunkelrotes, klumpiges Blutbad anrichtete. Sie schaute bestürzt, aber irgendwie auch fasziniert zwischen den Oberschenkeln hindurch in die Kloschüssel. War da unten irgendwo zwischen den dickeren Stücken ihr … ? Ach ja, jetzt, wo alles vorbei ist, denkst du von dem kleinen Zellhaufen auf einmal als Kind, stellte sie fest und hasste sich für ihre unentschlossene Art. Wahrscheinlich hatte sie es mit ihren ewig negativen Gedanken und ihrer übertrieben großen Zukunftsangst getötet!

Die Frauenärztin beruhigte sie am Telefon, das sei zu diesem frühen Zeitpunkt leider nicht selten, sagte sie, nein, mit Gedanken könne man keinen Abortus hervorrufen. »Was meinen Sie, wer von uns sonst überhaupt auf die Welt gekommen wäre … kaum jemand.« Luna müsse nichts weiter tun. Eine Ausschabung wäre nicht dringend notwendig, die Natur würde das übernehmen, sie könne sich natürlich immer noch dafür entscheiden. »Ruhen Sie sich aus, nicht schwimmen, nicht baden. Machen Sie schöne Dinge!«

Was denn für schöne Dinge?

Ein winziger Teil von Luna war erleichtert, doch sie fühlte sich nicht besser, im Gegenteil. Obwohl der große Wandel in ihrem Leben, vor dem sie offenbar solche Angst gehabt hatte, an ihr vorübergegangen war, blieb sie unglücklicher zurück als zuvor! Diamantino weinte an ihrer Schulter, das machte sie nervös und, als er einfach nicht aufhörte, zu schluchzen, auch wütend. Sie hatte dieses Kind verloren, nicht er. Gleichzeitig wusste sie, sie war ungerecht. Sie war gefühllos. Sie war nicht mehr Herrin ihrer Gefühle, sondern einfach nur gemein!

Als er endlich gegangen war, fand sie sich vor dem Spiegel wieder. War sie eine andere, wirkte sie anders? Sie zuckte mit den Schultern, sie hatte keine Ahnung, nur eins war offensichtlich: Sie versiebte jede Rolle, die ihr das Leben zugewiesen hatte, nahm sie gar nicht erst an oder füllte sie nicht zuverlässig aus. Sie war keine gute Mutter, keine geeignete Ehefrau, Schwiegertochter schon gar nicht (okay, bei der schlimmen suocera verzieh sie sich das sogar …), doch auch als Schwägerin versagte sie, als Tante ebenso, und war sie wirklich eine gute Chefin? Alles, was wichtig war, überließ sie doch sowieso Lorenzo. Oder der Schwägerin Margherita. Was war mit der Vergangenheit? Auch da hatte sie ziemlich oft versagt. Als Tochter, als junges Geigentalent, auf dem die höchsten Hoffnungen ruhten, selbst als Kaninchenbesitzerin … »Nicht mal King Kong habe ich versorgen können!«

Sie warf ihr durchgeblutetes Nachthemd, Bettbezug, Laken in die Waschmaschine, legte sich auf die blanke Matratze und fühlte sich so leer wie nie in ihrem Leben. Sie konnte nichts, aber sie wollte auch nichts. Die dunkle Wolke um sie herum ließ nichts zu.

Sie nahm drei Tage frei, bat Diamantino, sie bis auf Weiteres nicht mehr zu besuchen und anzurufen, quälte sich durch den Anfang einer Netflix-Serie, gab es auf, wechselte die Binden in ihrer Unterhose, stand am Küchenfenster und sah in den Hinterhof, ernährte sich von Knäckebrot und grünem Tee. Die Leere blieb. Nur die Träume wurden schlimmer. Jede Nacht war sie auf der Flucht. Sie musste raus, nur weg, sie bekam keine Luft mehr, sie durfte nicht einatmen, doch da war ja noch das Kind! Jedes Mal war es jetzt das Kind, das sie einfach vergessen hatte. Wie konnte sie nur?! Sie irrte mit angehaltenem Atem durch fremde Räume, die aber doch ihr Zuhause waren, das wusste sie, und am Ende fand sie es immer. Es war im Kaninchenstall, der genau wie in ihrer Kindheit an einer Backsteinwand stand. Dort, hinter dem Draht, lag es zwischen dem Heu, doch während sie darauf zuging, wusste sie, dass ihre Befürchtungen sich bewahrheitet hatten: Sie war zu spät. Ihr Kind war tot, und nicht nur das, es war auch ganz weiß, schon von Schimmel überzogen, und sie allein trug die Schuld daran, weil sie sich nicht gekümmert hatte!

Es war erlösend, gleichzeitig aber auch schrecklich, zu erwachen, denn das erstickende Gefühl blieb noch lange in ihrer Brust haften. Keuchend saß sie im Bett und machte sich Vorwürfe. Sie war nicht normal, ihre Psyche war drauf und dran überzuschnappen. Warum sonst wurde der gute alte King-Kong-Traum zu diesen furchtbaren Bildern?

Nach drei Tagen, als sie wieder arbeiten wollte, konnte sie nicht mehr aufstehen. Ihr Körper tat weh, sie war wie gelähmt. Jemals in die Küche des »Il Violino« zurückzukehren, mit Diamantino über die Tageskarte zu beraten oder Auberginenwürfel und rote Zwiebeln zu einem typisch sizilianischem agrodolce abzuschmecken, schien ihr auf einmal undenkbar. Sie konnte sich nicht rühren, wenn sie daran dachte. Wen sollte sie anrufen? Lorenzo? Der war schon gestresst genug durch ihren Ausfall. Und was sollte sie ihm auch sagen?

Diamantino? Auf keinen Fall. Wenn sie sich sein Gesicht mit dem albernen Franzosenschnäuzer vor Augen rief, wurde ihr gleich wieder schlecht, dabei war sie doch gar nicht mehr schwanger. Ihre Freundinnen aus München? Mila? Im fünften Monat schwanger und sooo glücklich. Josina? Voll und ganz mit ihrer Karriere als Staatsanwältin beschäftigt. Antonia? Erfolgreich als Architektin, jedoch kurz vor der Trennung, weil Ehemann Arno plötzlich keine Kinder mehr wollte, dafür aber fremdging und es nicht einmal verheimlichte.

Mama!

Ihre Mutter hörte ihren kraftlos vorgetragenen Sätzen zu und bot sich an, sie abzuholen. »Dann bleibst du eben noch eine Woche weg. Hier bei uns kannst du dich ausruhen, Ronald ist gerade unterwegs auf Konzertreise, der kommt erst in einer Woche wieder, ich kann mich also ganz auf dich konzentrieren, und die Onkel freuen sich doch immer, dich zu sehen!«

Luna lächelte. Das erste Mal seit Wochen, wie es ihr schien. Ronald war Mamas cooler Freund, gut fünfzehn Jahre jünger als sie und ein begnadeter Musiker. Hubert und Willi, die Onkel, dagegen schweigsame Genossen, die sich am liebsten in die familiäre Geigenbauwerkstatt zurückzogen und dort Bögen mit Pferdehaar bespannten oder besonders aufwendige Schneckenwindungen schnitzten. Doch für ihre geliebte Nichte hatten sie immer einen trockenen Witz auf Lager.

Luna schleppte sich stöhnend ins Bad, stellte sich unter die heiße Dusche und dehnte ihre schmerzenden Glieder im prasselnden Strahl, bis sie wieder ein wenig elastischer waren. Beim Packen der Reisetasche fühlte sie sich schon besser. In Mittenwald, diesem idyllischen Ort am Fuße der Alpen, war ihr Kleinkind-Zuhause, so nannte sie es, dort hatte sie mit Mama und Lorenzo gewohnt, bis sie vier war. Auch Daniele, ihr Vater, war noch bei ihnen gewesen. Dann waren sie nach München gezogen, wo sie zwei Jahre später eingeschult wurde … und Papa … Ihr Handy klingelte. Diamantino. Sie ging nicht ran, was sollte sie ihm sagen? Mach dir keine Sorgen? Ich komme bald wieder? Als sie ihn vor drei Jahren kennenlernte, weil er sich um den Posten des Souschefs bewarb, hatte sie ihm die Hand gegeben, und sofort gedacht, das ist er, er wird uns retten, er wird mich retten! Ihre Kochkenntnisse aus den vielen Küchenjobs, die sie im Laufe ihres Lebens schon angenommen hatte, hatten eben nicht gereicht, ohne Lehre fühlte sie sich ihren zahlreichen Köchen, die nie lange blieben, unterlegen. Diamantino aber hatte dieses Versprechen, von dem er nichts wusste, tatsächlich recht schnell eingelöst. Er hatte die Karte des »Il Violino« völlig umgekrempelt und ihren Ruf um einiges verbessert. Sie hatten in allen Portalen mindestens viereinhalb Sterne. Margherita prüfte das jeden Tag und erzählte es stolz ihrem Mann. Ihr Bruder hatte wirklich Glück gehabt. Und sie? Sie seufzte wieder. Auch die Rolle der Küchenchefin hatte sie alleine nicht ausfüllen können. Was war jetzt mit ihr und Diamantino? War da überhaupt noch was? Wenn sie ihn heiratete, würde ihm ein Teil des »Il Violino« gehören. Wollte sie das? Liebte sie ihn überhaupt noch, wenn sie über so etwas nachdachte?

Vielleicht würde sie nach ein paar Tagen Natur und Ruhe eher wissen, was sie noch fühlte und für ihn empfand.

Ihre Mutter kam leichtfüßig die Treppe hoch, sie strich über die frisch gestrichene hellgelbe Wand, das Treppengeländer, die Topfpflanze auf der Fensterbank und sah sich dabei zufrieden um. Sie hatte das Haus als junges Mädchen von ihrer Mutter geerbt, wie auch das in der Kapuzinerstraße, in dem Lorenzo und Luna fünf Jahre zuvor das »Il Violino« eröffnet hatten. Bei den Mieten in diesem Viertel hätten wir uns das sonst niemals leisten können und würden immer noch Schulden haben, dachte Luna, während sie ihre Mutter weiterhin beobachtete. Isabell Kreutzner wirkte nicht wie eine der typisch reichen Münchnerinnen, die so gerne ihr Lokal besuchten. Sie trug einen gewebten Poncho und irgendwelche Ökoschuhe, ihr Haar war im Nacken zu einem lockeren Knoten zusammengefasst. Sie sah eher aus wie eine nette Flötenlehrerin, die zudem noch Yogastunden gab. Luna lächelte. Bis zu ihrem sechsundsechzigsten Geburtstag hatte Mama sich die vollen, ehemals kastanienbraunen Haare noch hennarot gefärbt, auf der Geburtstagsfeier jedoch verkündet, es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zu tun. »Als zukünftig dreifache Oma kann ich gut und gerne ergrauen, oder?« Nun, kaum drei Wochen später, war sie nur noch zweifache Oma, der Ansatz wurde dennoch schon grau. Isabell hatte den dritten Stock erreicht und schloss sie wortlos in die Arme.

Auch die Fahrt über redeten sie kaum. Luna schaute aus dem Fenster und genoss es, einfach nur in die vielen Grünschattierungen starren zu können, die sie umgaben. Die Blätter an den Bäumen färbten sich, der Herbst war in den letzten Tagen mit aller Wucht gekommen, es war merklich kühler geworden.

»Ich weiß nicht, ob ich ihn noch liebe, Mama!«, sagte Luna, als sie schon auf die Mittenwalder Hauptstraße einbogen. Touristen mit Wanderrucksäcken und Walking-Stöcken schoben sich in Trauben auf den Bürgersteigen vorbei, vor den Andenkenläden baumelten Mini-Kuhglocken und Bierkrüge an Drehständern.

»Diamantino ist so lieb, er hat überhaupt keine Schuld an dem Drama, er hat mir sogar einen Heiratsantrag gemacht, und ich bin ihm die Antwort schuldig geblieben. Ich bin innerlich ein Eisklotz, und weiß nicht warum, alle Gefühle für ihn sind wie abgestorben! Auch schon vorher.«

Mama nickte nur und nahm den Blick nicht von der Straße.

»Kennst du so was?«, fragte Luna leise.

»Nein.«

»Bei mir ist es aber so! Ich habe es mir alles ganz anders vorgestellt. Wenn ich ein Restaurant eröffne, arbeite ich gerne da. Wenn ich mit einem Mann zusammen bin, liebe ich ihn. Wenn ich schwanger bin, freue ich mich. Warum ist das jetzt alles weg? Nichts passt mehr zusammen.«

Sie wartete atemlos. Ob Mama ihre persönliche Liste noch fortsetzen würde? Wenn ich eine Ausbildung machen will, brenne ich für meinen zukünftigen Beruf und unterwerfe mich allen Prüfungen, um aufgenommen zu werden. Wenn ich die Chance habe, im Familienunternehmen zu arbeiten, nehme ich sie mit Kusshand an. Wenn ich mit einer Begabung geboren werde, bin ich dankbar dafür und nutze sie.

Nichts von dem hatte sie getan. Ein großes, ein gigantisches Gebiet in ihrem Leben war nicht ausgewogen, in ihr breiteten sich riesige Felder aus, unfruchtbar wie Aschehalden, auf denen nichts wuchs, so sehr sie sie auch beackerte. Beackerte? Sie machte einen Bogen darum, und was für einen.

»Es gibt Abschnitte im Leben, in denen muss man sich noch mal neu sortieren, vielleicht ist gerade so eine Zeit für dich?«

Luna zuckte mit den Schultern. Sie wusste nicht, was für eine Zeit für sie war. Als sie schwanger war, hatte sie das Kind auf keinen Fall haben wollen, und nun war sie plötzlich todtraurig darüber, kein Kind zu bekommen. »Wohne ich in meinem alten Zimmer?«

»Na freili, wennst moagst!«

Mama redete nur hier, in ihrer Heimatstadt, tiefstes Bayerisch, und auch Luna legte den Dialekt jetzt an, wie einen gemütlichen Mantel.

Als sie abends zu viert am Küchentisch saßen und zu Lunas Ehren Onkel Huberts berühmten Linseneintopf aßen, merkte sie, dass sie ihrem Inneren nicht entfliehen konnte. Sie hatte die verdammte Traurigkeit aus München mitgebracht, die ihr immer noch den Magen zuschnürte. Niemand sprach über das, was geschehen war. Ob die Onkel überhaupt noch wussten, dass sie schwanger gewesen war? Es kam ihr selbst schon ganz unwirklich vor. In ihrem alten Zimmer zog sie sich die Decke über den Kopf und weinte sich in den Schlaf.

Auch am nächsten Morgen wurde es nicht besser. Der knallblaue Himmel, die Berge, die klare Luft, die bunten Lüftlmalereien an den Wänden der Häuser, die ihr entgegensprangen, wenn sie aus ihrem Fenster schaute, all das, was ihr hatte helfen sollen, wirkte nicht. Ein enger Ring presste sich noch immer um ihre Brust und ließ nicht locker, ihr Hals war immer noch wie zugeschnürt, jederzeit war sie kurz davor, in Tränen auszubrechen. Luna fühlte sich schlapp und unendlich müde. Langsam ging sie mit einem Becher Kaffee die Treppe hinunter, in die Werkstatt. Als sie die Tür öffnete, sog sie den durchdringenden Geruch von Holz, verschiedenen Lacken, Bienenharz und Krappwurzeln ein, der ihr entgegenschlug. Mmmmh, sie schnupperte noch einmal, und eine kleine Flamme loderte irgendwo in ihr auf. Das waren Gerüche, die sie von klein auf kannte und ihr Kleinkind-Gedächtnis aufjubeln ließen. Wie sehr sie sie vermisst hatte, merkte sie erst jetzt. Doch schnell machte sich ein anderes Gefühl breit, denn auch auf diesem Gebiet, in dem die Familie so viel Hoffnung auf sie gesetzt hatte, hatte sie versagt. Sie hatte sich der Aufnahmeprüfung der Geigenbauschule nicht gestellt, in der wahnsinnigen Angst, nicht genommen zu werden. Ihr wart einfach schon zu perfekt, dachte sie trotzig und betrat die Werkstatt. Diese Leidenschaft, die Anbetung von Komponisten und Musikern, die Diskussionen über Dichte und Seele und Klangfarben eines Stück Holzes, aus dem dann eine Geige, eine Bratsche oder ein Cello wurde. Wie hätte ich dagegen ankommen sollen? Wie hätte ich diese Schmach überlebt, wenn sie mich nicht genommen hätten?

Onkel Hubert stand an der Ladentheke und versuchte, eine Geigerin zu beruhigen. Sie sprach mit hoher Stimme über ihre Geige namens Lisa wie über ein verwöhntes und deswegen schwer erziehbares Kind, bei dem die A-Seite plötzlich sirrte. Die Frau Kreutzner sollte Lisa sofort begutachten, die Geigerin wollte Lisa zu diesem Zweck aber nicht aus der Hand geben. Onkel Hubert tat sein Bestes, um an das Instrument zu gelangen.

Onkel Willi dagegen saß hinten in seiner angestammten Ecke und stach eine Schneckenwindung aus dem Ahornholz. Er konnte ganze Tage dort verbringen, ohne auch nur aufzuschauen. Luna drehte sich einmal um sich selbst. Überall war es blitzblank aufgeräumt, die Stemm- und Hohleisen hingen an ihrem Platz an der Wand, selbst die Geigen, die von der Decke hingen und in den Regalen standen, waren nach Größe geordnet. Auch ein paar Stücke Klangholz gab es, doch es war von niederer Qualität und nur zum Vorzeigen bestimmt. Hubert demonstrierte damit gerne, wie aus zwei ungefähr vierzig Zentimeter langen und fünfzehn Zentimeter breiten Stücken Holz die obere oder untere Seite einer Geige entstehen würde. An der einen Längsseite waren sie drei Zentimeter dick, zwei auf der anderen, sie wurden an der breiteren Seite zusammengeleimt, und dann musste man mit Stechbeitel, Hobel und Ziehklinge lange und mit höchster Konzentration daran hobeln und glätten, um die nur ein paar Millimeter dünne Decke oder den Boden herauszuarbeiten.