24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

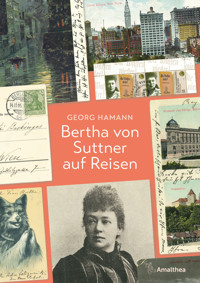

Der Welterfolg ihres Antikriegsromans »Die Waffen nieder!« machte Bertha von Suttner 1889 schlagartig berühmt. Als Galionsfigur der internationalen Friedensbewegung reiste sie von nun an unermüdlich durch Europa und die USA, nahm an pazifistischen Kongressen teil und hielt mitreißende Vorträge, die tausende Menschen begeisterten. Wo immer sie war, sandte sie Postkarten an ihre treue Haushälterin Kathi Buchinger nach Wien. Diese kurzen, bislang unveröffentlichten Schreiben ermöglichen einen unmittelbaren Einblick in das Leben der gefeierten Schriftstellerin auf Reisen. Zusammen mit den Einordnungen des Historikers Georg Hamann ergibt sich anlässlich des 120. Jubiläums der Nobelpreisverleihung ein überraschend neues Bild von Bertha von Suttner, deren Friedensbotschaft wieder besonders aktuell ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 168

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

GEORG HAMANN

Bertha vonSuttnerauf Reisen

Postkarten an Haushälterin und Hund

Mit 240 Abbildungen

Vorwort

1Die frühen Jahre

Der Eintritt ins Arbeitsleben – Arthur von Suttner und Alfred Nobel

2Neun Jahre im Kaukasus

Beginn des Schriftstellerlebens

Die Zeit des »Studiums« – ein neues Weltbild entsteht

3Der Durchbruch als Schriftstellerin

Die Waffen nieder!

Gründung der »Österreichischen Friedensgesellschaft« und des »Vereins zur Abwehr des Antisemitismus«

4Privates Glück und Unglück

Die große Ehe- und Lebenskrise

Arthurs Tod und Übersiedlung nach Wien

5Kongresse, Konferenzen und die Hoffnung auf den »Napoleon des Pazifismus«

Von Rom bis zu den Haager Friedenskonferenzen

Der »Friedenszar«

Die Haager Friedenskonferenzen

Fürst Albert von Monaco

6Deutschlandtournee und Nobelpreis

7Bertha von Suttner und die USA

Der Weltfriedenskongress in Boston 1904

Die große Vortragstournee 1912

8Die letzten Jahre

Entwürfe zu Vorträgen

Namensregister

Literatur

Bildnachweis

Vorwort

Vorliegendes Buch ist keine neue Biografie Bertha von Suttners. Es ist allenfalls eine biografische Skizze der berühmten österreichischen Schriftstellerin, die vor genau 120 Jahren als erste Frau den Friedensnobelpreis zugesprochen bekam. Als Grundlage dienten einerseits Suttners 1908 verfasste Memoiren sowie manch andere ihrer Schriften, andererseits weitere zeitgenössische sowie aktuelle Publikationen. Im Vordergrund stehen allerdings eindeutig die zahlreichen Abbildungen, die uns einen bislang unbekannten Zugang zu Suttners Leben ermöglichen sollen. Obwohl persönliche Bemerkungen in einem Sachbuch für gewöhnlich nichts verloren haben, scheinen sie in diesem Zusammenhang dennoch angebracht.

Meine Mutter, die 2016 verstorbene Historikerin Brigitte Hamann, war nicht nur erfolgreiche Autorin zahlreicher Bücher zur österreichischen und deutschen Geschichte, sie war auch eine leidenschaftliche Sammlerin. In Jahrzehnten trug sie Tausende Autografe, Fotografien, Tagebücher, Briefe, Postkarten, Broschüren, historische Zeitungen und andere schriftliche und bildliche Quellen zusammen. Wann immer es darum ging, eines ihrer Bücher mit Abbildungen zu versehen, konnte sie auf diesen riesigen Fundus zurückgreifen und blieb somit (zumindest großteils) unabhängig von Museen oder öffentlichen Bildarchiven. Für diese Sammlungen suchte sie – mit großer Sachkenntnis und ebenso großem detektivischen Gespür – nach interessantem Material in Antiquariaten, auf Auktionen oder auf Flohmärkten. Immer wieder meldeten sich auch Privatleute bei ihr, um ihr Fundstücke vorzulegen, die bislang unbeachtet in einem Keller oder auf einem Dachboden gelagert hatten.

Kurz nachdem im Jahr 1986 ihre umfangreiche Suttner-Biografie (Bertha von Suttner. Ein Leben für den Frieden) erschienen war, wurde ihr eine große Schachtel zum Kauf angeboten. Der Inhalt war zwar nicht das, was man einen Sensationsfund nennen konnte, stellte aber allemal eine höchst wertvolle Bereicherung für ihre bereits bestehende Suttner-Sammlung dar. Die Schachtel enthielt zahlreiche Fotografien aus Suttners Besitz (hauptsächlich von ihrer Zeit im Kaukasus und aus Monaco), eine schwarze Samthandtasche, einen Fächer und einige Fähnchen, die Suttner von einem der Weltfriedenskongresse mitgebracht hatte. Weiters befanden sich darin drei kleine, ledergebundene Notizbücher, die die Nobelpreisträgerin 1912 während ihrer Vortragstournee durch die USA verwendete, und Postkarten an ihre Haushälterin Katharina Buchinger.

Buchinger war eine der wichtigsten Bezugspersonen der verwitweten Suttner während ihrer letzten zwölf Lebensjahre. Da diese noch bis kurz vor ihrem Tod unermüdlich auf ausgedehnten Vortragsreisen für die Friedensbewegung warb und vor einem neuerlichen, großen Krieg warnte, kam eine stattliche Zahl an Korrespondenzstücken zusammen. In einem Brief an Kathi Buchinger hieß es 1909: »Ich weiß ja, daß es dir Freude macht, wenn der Briefträger etwas für dich hat und darum schreibe ich so oft.«

Die Tatsache, dass Buchinger Suttners regelmäßige Adressatin war, ist keine Neuigkeit, und erst im Jahr 2023 wurden zahlreiche Briefe Suttners, die sich im Archiv des Krahuletz-Museums in Eggenburg befinden, wissenschaftlich bearbeitet und teilweise publiziert.1 Die Postkarten, die in vorliegendem Buch gezeigt werden, sind hingegen größtenteils völlig unbekannt.

Die oft nur flüchtig hingekritzelten Zeilen enthalten freilich nichts Politisches, sondern meist nur Alltäglichkeiten: Suttner lässt darin ihren geliebten Hund Putzi grüßen, sie ärgert sich über falsch gepackte Reisetaschen oder freut sich nach üppigen Festbanketten auf eine Schüssel Karfiol. Aber eben diese Unmittelbarkeit lässt – abseits der schon zu Lebzeiten zur Ikone gewordenen Friedensaktivistin – Suttner als Mensch in den Vordergrund treten.

Gleichzeitig illustrieren die Karten Suttners unglaublich fleißigen Alltag und ihren unermüdlichen Einsatz für den Pazifismus. Sie schien beinahe ständig unterwegs zu sein, fuhr zu den jährlich stattfindenden Weltfriedenskongressen und zu den Treffen der »Interparlamentarischen Union«, absolvierte ausgedehnte Vortragstourneen in Deutschland, Skandinavien und den USA und reiste zu bedeutenden Mäzenen, um diese für die finanzielle Unterstützung der Friedensbewegung zu gewinnen.

War ursprünglich bloß geplant gewesen, eine kommentierte Edition der Postkarten herauszugeben, wuchs das Projekt im Lauf der Zeit immer weiter an. Vorliegendes Buch enthält nun neben den Illustrationen aus eigenen Beständen auch zahlreiche Abbildungen, die heutzutage problemlos online zu finden sind. Herausgekommen ist somit ein Bildband, der manchen einen ersten Überblick über Bertha von Suttners Leben und Zeit zu bieten vermag, anderen hingegen eine Ergänzung bereits vorhandenen Wissens.

1Heidrun Schorcht, »Meine liebe Kati …«. Die Briefe Bertha von Suttners an Katharina Buchinger im Krahuletz-Museum Eggenburg. In: Friedrich Steininger (Hg.), Online Publikation der Krahuletz-Gesellschaft (www.krahuletzmuseum.at/wp-content/uploads/2023/09/PubKraGes-2023_03_Suttner-Briefe.pdf).

1Die frühen Jahre

Der Ort ihrer Geburt hätte kaum vornehmer sein können. Es war das Prager Palais der Fürsten Kinsky am Altstädter Ring, die Residenz eines der ältesten und mächtigsten Adelsgeschlechter Böhmens. 1–2 Die Tatsache, dass bei der Taufe der kleinen Bertha Sophie Felicita kein einziges Mitglied der väterlichen Verwandtschaft erschien und dass neben dem sechsjährigen Bruder eine Kammerzofe und eine Hebamme als Taufpatinnen fungierten, machte jedoch schnell deutlich, dass in ihrer Familie keineswegs Harmonie herrschte. 3

Berthas Vater Franz Joseph (aus dem gräflichen Zweig der Kinskys) war bereits vor ihrer Geburt 75-jährig gestorben. Das Mädchen trug zwar den Titel einer Gräfin (Komtess), doch ihre Mutter Sophie war bloß eine geborene »von Körner«. 4 Den althergebrachten Standesdünkeln jener Zeit entsprechend wurden daher weder sie noch ihre Kinder von der hochadeligen Familie Kinsky als ihresgleichen akzeptiert. Deren Zurückweisung kränkte Bertha noch Jahrzehnte später, und selbst in reifem Alter – mittlerweile längst eine Suttner – unterließ sie es nicht, darauf hinzuweisen, eine geborene Komtess zu sein.

1Bertha von Suttners Geburtsstadt Prag in einer zeitgenössischen Ansicht

2Das ehrwürdige Palais Kinsky am Altstädter Ring, wo Komtess Bertha am 9.Juni 1843 zur Welt kam. Dahinter die Türme der Teynkirche.

3Die Teynkirche, traditionelle Taufkirche des Hochadels. Dass Bertha nicht hier getauft wurde, war deutlicher Hinweis auf ihre nicht standesgemäße Geburt.

4Ein Verwandter der Mutter, der patriotische deutsche Dichter Theodor Körner

5In der mährischen Hauptstadt Brünn nahm sich Landgraf Fürstenberg Berthas und ihrer Mutter an.

Doch auch ohne makellosen Stammbaum ließ es sich zunächst gut leben. Mutter und Kinder mussten zwar nach Berthas Geburt das Prager Palais verlassen, waren jedoch durch das ausbezahlte Erbteil des Vaters und eine Witwenapanage sehr wohlhabende Leute. Sie zogen in die mährische Hauptstadt Brünn 5, wo Berthas Vormund, Landgraf Friedrich zu Fürstenberg, sie unter seine Fittiche nahm. Der alternde General war ein Armeekamerad des Vaters gewesen, unverheiratet, fromm, patriotisch und pflichtbewusst. In ihren Memoiren sollte sich Bertha von Suttner gerne an diesen gütigen »Grandseigneur« erinnern, einen »Typus von Altösterreichertum« durch und durch.

Die Kindheit verlief unbeschwert. Mutter und Tochter waren einander liebevoll zugetan, der kränkliche Bruder Arthur trat in eine Kadettenanstalt ein und ging bald eigene Wege. Neben Mutter Sophie und Vormund »Fritzerl« Fürstenberg waren die Zofen und Gouvernanten Berthas Bezugspersonen, durch die sie schon in frühen Jahren perfektes Französisch, Englisch und Italienisch erlernte.

Die zehnjährige Bertha war überzeugt, »daß die Welt ein Märchenglück für mich bereithielt«: »Das Wichtigste im Universum, das war jedenfalls meine kleine Person. Der Lauf der Welt, das war nur die Maschinerie, deren sämtliche Räder zu dem Zwecke ineinander griffen, um mir ein strahlendes Glück zu bereiten.« Das Leben war für sie eine Abfolge von Landpartien, Sommerfrischen und Musikstunden, und als Sophies verwitwete Schwester, Charlotte Büschel (»Tante Lotti«), mit ihrer Tochter Elvira dazustieß, schien das Glück vollkommen. Die fast gleichaltrige Cousine wurde Berthas innig geliebte Freundin, und gemeinsam schwärmten die Mädchen von hübschen Jünglingen der guten Gesellschaft und träumten vom »Märchenprinzen«.

Ihre Mütter träumten derweil von etwas anderem. Tante Lotti war in ihren »mystischen Anwandlungen« nämlich überzeugt, eine Hellseherin zu sein und fungierte auch als Medium beim (damals höchst populären) Tischerücken: »Nichts konnte sie mehr beleidigen, als wenn man ihre Sehergabe nicht anerkannte«, erinnerte sich Suttner später. Beim Tischerücken blieb es jedoch nicht, denn Tanti Lotti glaubte außerdem, durch ihre magischen Fähigkeiten die Gewinnzahlen beim Roulettespiel voraussagen zu können.

Mit einer derart sicheren Methode schien das weitere Leben puren Luxus zu garantieren. Gemeinsam machten Sophie, Tante Lotti, Bertha und Elvira schon Pläne, was man mit den vielen Millionen anfangen würde. Da wurden im Geiste bereits Schlösser gekauft und die 13-jährige Bertha freute sich schon auf ein Zimmer mit Porzellanmöbeln und auf rosafarbene Diamanten.

Eine ausgedehnte Reise zum großen Casino in Wiesbaden endete aber bedauerlicherweise »mit der Einsicht, daß man die Bank nicht so leicht ruinieren kann – eher sich selber«. Schnell nämlich war das mitgebrachte Kapital verspielt und man ließ sich noch mehr Geld nach Wiesbaden nachsenden. Um es kurz zu machen: Mit den rosa Diamanten wurde es nichts, dafür schrumpfte das ererbte Vermögen empfindlich. 6–7

6Im Spielsaal des Kurhauses von Wiesbaden (1871). Dostojewski ließ sich vermutlich hier zu seinem Roman Der Spieler inspirieren.

7Das Alte Kurhaus, Zentrum des mondänen Treibens einer internationalen Hautevolee

Es ist anzunehmen, dass es daraufhin ein ernstes Gespräch mit Landgraf Fürstenberg gab; fest steht jedenfalls, dass Sophie und ihre Tochter bald Brünn verließen und in eine Wohnung nach Wien übersiedelten. Die ernüchternden Erfahrungen am Roulettetisch führten allerdings nicht dazu, dass Sophie nicht weiterhin an das große Glück beim Spiel glaubte. Im Jahr 1859, Bertha war mittlerweile 16, fuhren sie abermals mit Tante Lotti und Elvira nach Wiesbaden. Danach »brauchte man sich mit der schweren Pflicht, die Sehergabe auszunutzen, nicht mehr zu plagen, denn es war ja noch einmal und diesmal endgültig erwiesen, daß das Ahnungsvermögen an den grünen Tischen nicht mehr funktionierte«. Mit anderen Worten: Es mussten enorme Summen verspielt worden sein, jetzt hieß es sparen. Man gab die teure Wiener Wohnung wieder auf und zog in ein Landhäuschen nach Klosterneuburg.

Bertha war mittlerweile in heiratsfähigem Alter, und tatsächlich hätte eine »gute Partie« Mutter und Tochter aller finanzieller Sorgen enthoben. Die verwöhnte und lebenslustige Komtess musste jedoch schwer gekränkt akzeptieren, dass sie aufgrund ihrer nicht makellosen Herkunft nicht zur »ersten Gesellschaft« gehörte. Auf ihrem ersten Ball, dem sie schon lange entgegengefiebert hatte, ließ man sie achtlos stehen. Lediglich »ein häßlicher Infanterieoffizier, der sich zahlreiche Körbe geholt hatte«, forderte sie zum Tanz auf.

Doch es gab durchaus Bewerber, denen ein perfekter Stammbaum der Braut nicht so wichtig war. Sie waren zwar steinreich, aber um Jahrzehnte älter als Bertha. Der verwitwete Zeitungsverleger Gustav von Heine-Geldern (ein jüngerer Bruder Heinrich Heines) bat um ihre Hand. Es wäre eine Verbindung gewesen, die sowohl der Mutter als auch dem Vormund zugesagt hätte. Suttner erinnerte sich an das erste Treffen: »Steife Konversation im Salon. Man beobachtet sich gegenseitig. Gefallen? Nein, der ältliche Herr gefällt mir kaum – mißfällt mir aber nicht. Noch immer steif.« Dennoch konnte bald die Verlobung bekannt gegeben werden. Als Heine-Geldern seine Braut aber zum ersten Mal küssen wollte, riss diese sich mit »einem unterdrückten Ekelschrei« los. »Nein, niemals«, schrieb sie. »Es ist eine häßliche Tatsache, wenn ein achtzehnjähriges Mädchen einem ungeliebten, so viel älteren Mann die Hand reichen will, nur weil er Millionär ist! Es heißt – um es bei seinem wahren Namen zu nennen – sich verkaufen.« Als ein betagter neapolitanischer Principe ihr kurz darauf einen Antrag machte, »sagte ich ohne Schwanken ›nein‹. (…) Ja, wenn der fünfundzwanzigjährige Sohn meines Freiers (…) als Freier aufgetreten wäre, dann weiß ich nicht (…)«.

8Die junge Komtess Kinsky verlebte mit Mutter, Tante und Cousine eine unbeschwerte Jugend.

9Bertha im Kostüm für einen Karnevalsball in Venedig

10Diese Aufnahme Berthas entstand wahrscheinlich in Bad Homburg, wo ihre Mutter abermals hohe Summen verspielte.

Übermütig stürzte sie sich ins Gesellschaftsleben, verbrachte unter anderem eine Wintersaison in Venedig, besuchte während des Karnevals Bälle und Soireen und teilte weitere »herzhafte Körbe« an Verehrer aus. 8–10 Eine Reise führte Mutter und Tochter – sehr zum Missfallen des Landgrafen Fürstenberg – auch ins hessische Bad Homburg. Sein Ärger war nachvollziehbar, war Bad Homburgs Aufstieg zur bedeutenden Kurstadt doch eng verknüpft mit dem Erfolg des dortigen Casinos. Es kam, wie es kommen musste: Obwohl Sophie Kinsky sich geschworen hatte, nie wieder an den Spieltisch zurückzukehren, war die Versuchung zu groß. 11

Während die Mutter also abermals hohe Summen verspielte, machte Bertha eine folgenreiche Bekanntschaft. Ekaterina Dadiani, die »Dedopali« (Fürstin) von Mingrelien, weilte in Bad Homburg und fand Gefallen an der jungen Komtess, die sich schwärmerisch ihrer Entourage anschloss. 12 Ihr Fürstentum am Kaukasus (im heutigen Georgien) hatte Ekaterina an die Russen abgetreten, wurde dafür mit Einkünften in Millionenhöhe entschädigt und durfte überdies ihren Titel behalten. Ihre Kinder besuchten teure Internate im Ausland, und auch sie verbrachte den größten Teil des Jahres in den mondänen Städten und Kurorten Mitteleuropas.

11Das Kurhaus von Bad Homburg vor der Höhe (1865). Die Einnahmen aus dem Casinobetrieb machten die Stadt reich.

12Der Kontakt zu Ekaterina Dadiani, der Fürstin von Mingrelien, sollte sich später als sehr bedeutsam erweisen.

Bertha war zutiefst von ihr beeindruckt: »Das Orientalische, Exotische, vermischt mit dem russisch und pariserisch Weltlichen, gewürzt von Romantik und eingerahmt von Reichtumsglanz« faszinierte sie. Darüber hinaus verliebte sie sich unsterblich in Ekaterinas Cousin Heraclius: Herzklopfen, geflüsterte Schmeicheleien in der Ecke eines Ballsaals, schlaflose Nächte voll Sehnsucht nach dem Mann, der ihr endlich als der Richtige erschien. Die Ernüchterung folgte auf dem Fuße. Nach wenigen Tagen verließ Heraclius Bad Homburg, schickte Bertha einige höfliche Zeilen und eine Bonbonniere und kehrte nie mehr zu ihr zurück.

Bertha plagte der Liebeskummer, ihre Mutter plagten Geldsorgen. Die zwei lebten nun zurückgezogen in Baden bei Wien und mussten deutlich kürzertreten. Immer noch fand sich kein passender, reicher Mann, und Bertha wurde schließlich nicht jünger (Cousine Elvira hatte mittlerweile geheiratet). Aber gab es vielleicht etwas anderes, Wichtigeres im Leben, als zu heiraten?

Bertha verfügte über zahlreiche Talente, sie war musikalisch und hatte eine schöne Stimme. Könnte sie nicht als Opernsängerin große Karriere machen? Sollte ihr gelingen, was ihrer Mutter einst versagt geblieben war? Sie nahm jetzt Privatstunden, lernte und übte stundenlang, bis eineinhalb Jahre später das Vorsingen bei einer berühmten Gesangspädagogin anstand. Deren knapper Kommentar lautete: »Sie können in der Tat gar nichts.«

Die 22-Jährige war am Boden zerstört, doch nach den ersten Schrecksekunden griff sie ihren Plan wieder auf. In Paris nahm sie monatelangen Unterricht beim einst berühmten Tenor Gilbert Duprez 13, in Mailand bei Meister Giovanni Battista Lamperti, das alles war zwar teuer und zeitaufwendig, doch hatte Bertha vom inzwischen verstorbenen Vormund Fürstenberg eine hohe Summe geerbt, die das Leben wieder um einiges unbeschwerter machte. Man leistete sich aufs Neue längere Aufenthalte in Baden-Baden und Wiesbaden, und in den dortigen Spielcasinos begann die Mutter »doch wieder – nur aus Neugierde, ein einziges Mal … ein paar Goldstücke zu riskieren«.

13Der bekannte Musikpädagoge Gilbert Duprez, bei dem Bertha in Paris Gesangsunterricht nahm

14Salome Dadiani und Achille Murat, bei deren Hochzeit Bertha als Brautjungfer fungierte

In Paris gab es ein freudiges Wiedersehen mit Fürstin Ekaterina Dadiani. Bertha wurde die Ehre zuteil, als Brautjungfer für deren Tochter Salome zu fungieren, die mit großem Pomp Achille Murat heiratete, einen Großneffen Napoleons. 14 Sie selbst hatte in jenen Jahren allerdings weniger Glück im Liebesleben. Beinahe wäre sie auf einen englischen Hochstapler hineingefallen, der es aber glücklicherweise unterließ, auf der gemeinsamen Verlobungsfeier zu erscheinen, denn seine Prahlereien von einem Millionenvermögen und von Ländereien in Australien stellten sich nachträglich als reine Lügengeschichten heraus. 1872, sie war nun 29 Jahre alt war, trat ein »lieber, poetischer, seelenguter Mensch« in Berthas Leben, Adolf Prinz Sayn-Wittgenstein-Hohenstein. Nach einer zweiwöchigen Romanze hielt er um ihre Hand an und Bertha sah »mit froher Erwartung« der Zukunft entgegen. Dass ihr Bräutigam immense Schulden aufgehäuft hatte und als das schwarze Schaf seiner Familie galt, wusste sie nicht. Irritiert musste sie zur Kenntnis nehmen, dass er noch vor der Hochzeit für ein paar Monate nach Amerika zu reisen gedachte, um dort, wie er sagte, Karriere als Sänger zu machen. Auf der Überfahrt starb der 34-Jährige und hinterließ eine – nun schon zum wiederholten Mal – enttäuschte und desillusionierte Frau.

Der Eintritt ins Arbeitsleben – Arthur von Suttner und Alfred Nobel

Die 30-jährige Bertha stand nun vor der entscheidenden Frage, wie ihr künftiges Leben aussehen solle. Die großen Hoffnungen auf eine Karriere als Opernsängerin hatte sie schon längst begraben müssen – viel zu alt war sie, um neben den blutjungen aufstrebenden Mitschülerinnen bestehen zu können. Ihre Chancen auf dem Heiratsmarkt waren mittlerweile gering, nicht nur wegen ihres fortgeschrittenen Alters, sondern auch aufgrund ihres schwindenden Vermögens. Freilich: Sophies Witwenapanage hätte beiden Frauen ein geordnetes, wenngleich keineswegs luxuriöses Auskommen ermöglicht, aber die Aussicht, als »alte Jungfer« an der Seite ihrer Mutter zu leben, schien Bertha nur wenig attraktiv: » (…) untätig, in dürftigen Verhältnissen zu Hause bleiben und da versauern, das wollte ich (…) nicht. Welt wollte ich noch sehen, Arbeit wollte ich leisten.« Einziger Ausweg aus dieser Misere war, sich eine bezahlte Anstellung zu suchen, von der sie ihren Lebensunterhalt bestreiten konnte. 15

Bertha musste sich auf ihre Kenntnisse und Fähigkeiten besinnen. Zwar verfügte sie als geborene Gräfin über keinerlei Berufsausbildung, beherrschte aber fließend mehrere Sprachen in Wort und Schrift. Darüber hinaus war sie enorm belesen. Im Gegensatz zu anderen adeligen Mädchen hatte sie sogar den großen Vorteil genossen, nicht in den üblichen Bildungsweg gedrängt worden zu sein. Sie war nicht in Klosterschulen erzogen, nicht zu einer frommen, folgsamen, passiven Frau geformt worden, deren einziger Lebensinhalt es war, neben ihrem Gatten hübsch auszusehen.

15Die nicht mehr ganz junge Bertha musste sich eine Lohnarbeit suchen, wollte sie nicht den Rest ihres Lebens mit der Mutter verbringen.

Seit ihrer Kindheit hatte sie gelesen, was ihr in die Hände fiel. Nicht nur war sie vertraut mit den deutschen, englischen und französischen Klassikern, sondern auch mit naturwissenschaftlichen und philosophischen Werken, hatte sich mit Plato und Descartes beschäftigt, mit Humboldts Cosmos, mit Kant und Fichte, und selbst die damals »modernen« Autoren wie Victor Hugo oder Balzac waren ihr bestens bekannt. Weiters war sie redegewandt, kontaktfreudig und kultiviert und konnte sich gut in Gesellschaft bewegen – beste Voraussetzungen, um eine Anstellung als Gouvernante zu finden.

Im Sommer 1873 trat sie ihre Stelle im Haus des Barons Carl von Suttner an, der mit seiner Gattin Karola, sieben Kindern, zahlreichen Dienstboten und zwei Hunden in der Wiener Canovagasse ein stattliches Palais bewohnte. Die Sommermonate verbrachte die Familie auf Schloss Harmannsdorf im Waldviertel, nahe den Zogelsdorfer Steinbrüchen, denen die Suttners ihr (noch) großes Vermögen verdankten.

Noch als alte Frau erinnerte sich Bertha an diese glückliche Zeit: »Gesegnet sei der Tag, der mich in dieses Haus geführt (…)«. Mit den vier Töchtern der Suttners (zwischen 15 und 20 Jahre alt), als deren Gesellschafterin sie engagiert war, verstand sie sich ausgezeichnet, sie wurden sogar zu »besten Freundinnen«. Daneben gab es noch drei Söhne, darunter den 23-jährigen Arthur Gundaccar, ein (nicht sehr eifriger) Student der Rechtswissenschaften, charmant, sensibel, musikalisch und elegant: »Und der Grundzug seines Charakters – ist das vielleicht das Geheimnis der Sonnenscheinwirkung? – der Grundzug war – Güte.«

Aus der ersten Sympathie wurde bald Liebe und Bertha und Arthur gingen ein Verhältnis miteinander ein. Das »Ineinanderlodern unserer Herzen« glich einem »göttlichen Geschenk«, schrieb sie in ihren Memoiren. Getrübt wurde das Glück nur dadurch, dass seine Eltern nichts davon wissen durften. Eine ernsthafte Beziehung des Sohnes zu einer mittellosen, noch dazu sieben Jahre älteren Gouvernante kam nicht infrage (dass diese eine geborene Gräfin war, spielte dabei keine Rolle).

Drei Jahre ging alles gut, auch weil Arthurs Schwestern mithalfen, das Verhältnis geheim zu halten. Eines Tages jedoch bekam Baronin Suttner Wind von der Sache und mit der heimlichen Idylle war es vorbei. Sie bat Komtess Kinsky mit »eisiger Kälte« zu einem ernsten Gespräch. Es wäre ein Leichtes gewesen, die Gouvernante unverzüglich des Hauses zu verweisen, doch fand man eine vornehmere Lösung. Baronin Suttner machte Bertha auf eine Annonce in der Zeitung aufmerksam: In Paris lebte ein reicher Herr, der eine »sprachenkundige Dame, gleichfalls gesetzten Alters, als Sekretärin« suchte. Es handelte sich dabei um Alfred Nobel, den millionenschweren Erfinder des Dynamits. 16

16Der Millionär Alfred Nobel suchte eine tüchtige Sekretärin und Bertha erfüllte alle Voraussetzungen glänzend.