9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

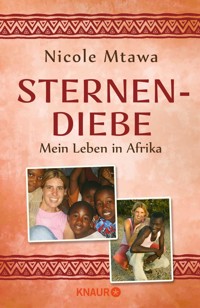

Freiheit statt Sicherheit, Abenteuer statt Gewohnheit und vor allem Erfüllung statt Wohlstand. Die wahre Geschichte von Nicole Mtawa, die den Sinn des Lebens suchte und in Afrika ihre Bestimmung fand. Früh steht für Nicole Mtawa fest, dass ihr Leben vor allem eins sein soll: sinnstiftend. Und so gründete die willensstarke Deutsche auf eigene Faust Pflegeheime in Indien und Afrika für schwerstbehinderte Kinder. Ihr Ziel: denen zu helfen, die vom Leben keine Chance bekommen haben. Als jedoch Nicoles Wunschkind Julie auf die Welt kommt, muss sie von einem Tag auf den anderen neue Prioritäten setzen, um ihre Tochter verantwortungsvoll zu erziehen und gleichzeitig den eigenen Vorstellungen vom Leben treu zu bleiben. Ein außergewöhnliches Schicksal und der inspirierende Erfahrungsbericht einer mutigen Frau. »Nicole Mtawas Urvertrauen, Idealismus und Mut sind bewundernswert.« CORINNE HOFMANN, AUTORIN VON »DIE WEISSE MASSAI« »Für alle, die gerade verdrossen sind und von den Menschen im Allgemeinen enttäuscht: Lest dieses Buch! Es ist Medizin.« INKA BAUSE

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Nicole Mtawa

Besser als ein Traum

Mit Julie auf dem Weg in ein erfülltes Leben

Knaur e-books

Über dieses Buch

Freiheit statt Sicherheit, Abenteuer statt Gewohnheit und vor allem Erfüllung statt Wohlstand. Für Nicole Mtawa steht früh fest, dass ihr Leben vor allem eins sein soll: sinnstiftend. So macht es sich die junge Deutsche nach ihrem Studium zur Aufgabe, Kindern zu helfen, die vom Leben keine Chance bekommen haben. In Tansania kümmert sie sich um Straßenkinder und hilft ihnen, eine Zukunft aufzubauen. Dabei lernt sie Juma kennen, einen Straßenjungen, in den sie sich Hals über Kopf verliebt. Die beiden werden ein Paar, und Nicole Mtawa widmet sich nun der Erfüllung eines Traums: Sie gründet ein Kinderdorf für schwerstbehinderte Kinder und ihre alleinerziehenden Mütter.

Als sie selbst Mutter wird und ihre Tochter Julie zur Welt kommt, ist für sie das Glück perfekt. Doch dann zerbricht die Beziehung zu Juma, und Nicole ist plötzlich als Alleinerziehende in Afrika mit der Herausforderung konfrontiert, die Welt für ihre Schützlinge und für ihre Tochter zu einem glücklichen, unbeschwerten Ort zu machen.

Und so macht sich Nicole Mtawa gemeinsam mit Julie auf die Reise quer durch Europa – um Spenden zu sammeln für ihren Verein und um eine Antwort zu finden auf die Frage, welche Werte sie ihrem Kind für dessen Zukunft vermitteln will.

Inhaltsübersicht

Für meine kleine Campermaus Julie –

den süßesten Backpacker der Welt

mit unendlicher Liebe,

deine Mami

Wohin du auch gehst,

geh mit deinem ganzen Herzen.

Konfuzius

Vorwort

Besser als ein Traum ist nur die Erfüllung!

Als Nicole mich kontaktierte, war mir sofort klar, dass ich sie und ihr Engagement in Afrika, über das sie in diesem Buch erzählt, unterstützen möchte. Warum habe ich diese Mail nicht freundlich ablehnend behandelt, wie die meisten der Hunderte »Bittschriften«, die fast alle Promis jeden Tag erreichen? Weil Nicoles Zeilen sofort glaubwürdig, unaufgesetzt und authentisch waren. Und es gab diese Gemeinsamkeit – Namibia.

Gleich zu Beginn schrieb sie, dass sie zufällig durch eine Folge von »Bauer sucht Frau«, die sie in Deutschland bei ihrer Mutter schaute, auf Namibia aufmerksam geworden war.

Dem ersten Impuls folgte schließlich der Entschluss, dieses wunderschöne Land näher kennenlernen zu wollen. Und es war auch der Beginn ihres Traumes, dort, wie zuvor in Indien und Tansania, schwerstbehinderten und somit von der Gesellschaft zurückgewiesenen Kindern zu helfen. Auch mich hat das Land bei meiner ersten Reise dorthin sofort fasziniert. Die Weite. Die wenigen Menschen. Der Duft. Dieses Land hat etwas Magisches.

Doch zurück zu Nicole.

Sie ist ein absolutes Talent darin, ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Liest man ihr Buch, so geht man schon nach wenigen Seiten mit ihr gemeinsam auf Weltreise. Es ist unglaublich, was sie alles auf die Beine stellt für »ihre« Kinder, ihre Projekte und ihre Angestellten in Indien und Tansania, um ihnen dort eine Ausbildung, eine abgesicherte Zukunft, ein festes Einkommen und ein Dach über dem Kopf zu ermöglichen. Dabei sitzt Nicole nicht irgendwo in einem bequemen Bürosessel, um Spenden aufzutreiben. Nein, sie macht sich selbst auf den Weg. Lernt die Sprachen der Menschen, denen sie helfen möchte. Lernt dadurch ihre Kultur und Besonderheiten im Umgang miteinander kennen.

Das macht sie besonders.

Am liebsten möchte man mit ihr gemeinsam in ihrem Mini Cooper durch die Welt fahren; ihr bei allen Pannen und Rückschlägen hilfreich zur Seite stehen. Ihre Tochter und Reisebegleiterin Julie hat man eh sofort ins Herz geschlossen. Und man beneidet sie auch um ihre Freunde, Mitstreiter und Weggefährten. Wir bangen mit ihr, schmunzeln und sind traurig, wenn sie es ist.

In einer Zeit, in der einem kleinen, engagierten Mädchen, das die Menschen durch Freitagsdemonstrationen für eine bessere Welt wachrüttelt, Berechnung und Gier nach Aufmerksamkeit unterstellt wird, müssen wir uns umso vehementer für diese mutigen, fleißigen und empathischen Menschen einsetzen. Sei es Greta Thunberg, Greenpeace, die vielen NGOs auf der ganzen Welt der eben Nicole.

Denn: Es gibt immer eine Ausrede dafür, etwas nicht zu tun.

Mit keinem Satz ihres Buches versucht Nicole aber auch nur im Geringsten, sich über andere zu erheben, zu urteilen oder zu verbessern.

Dennoch kriecht beim Lesen ihres Buches ein schlechtes Gewissen in mir hoch, und ich beneide sie um ihre Stärke, ihren Kampfgeist. Und das ist gut so. Denn es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann den Kopf in den Sand stecken. Man kann versuchen, es ihr gleichzutun. Man kann aber auch versuchen, sie und ihre Arbeit zu unterstützen …

Jeder muss für sich selbst entscheiden, welche Variante er wählt.

Am Anfang liegt das Handeln, am Ende das Glück!

Wenn man also gerade etwas verdrossen ist, vielleicht sogar misanthropisch veranlagt und von den Menschen im Allgemeinen enttäuscht – lest dieses Buch! Es ist Medizin!

Die Welt kann nicht schlecht sein – nur die Menschen, die in ihr leben. Und davon gibt es zum Glück nicht so viele, wie man denkt. Sie verschaffen sich durch ihr Getöse nur mehr Gehör.

Lauschen wir in Zukunft mehr den stillen und im Kleinen wirkenden wunderbaren Menschen. Wir können viel von ihnen lernen.

Nicole öffnet die Herzen der Menschen, und sie zeigt uns, dass diese wunderbare Spezies selbstlos, herzlich, aufgeschlossen und empathisch sein kann!

Als Leser möchte man diese Glückseligkeit, die Nicole anscheinend an jedem Tag verspürt, an dem sie ihre Träume lebt, am liebsten selbst fühlen und erfahren. Dazu müssen wir aber unseren eigenen Träumen folgen. Das Buch ist dafür eine wunderbare Bestärkung!

Edel sei der Mensch, hilfreich und gut; denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen! Johann Wolfgang von Goethe

Viel Spaß beim Lesen – INKA BAUSE

Prolog

Empfindlich kalt war es mittlerweile geworden. Als wir in Stuben am Arlberg ankamen, war es bereits stockfinster.

»Du, Julie, ich glaube, es ist besser, wir suchen uns jetzt ein Plätzchen, wo wir heute im Pucky übernachten können!«, schlug ich meiner kleinen Tochter, die in ihrem Kindersitz neben mir saß, mit einem mulmigen Gefühl vor.

Wir waren am Nachmittag zu spät in Liechtenstein aufgebrochen, weil wir uns in Vaduz noch mit jemandem verabredet hatten. Nicht nur das Fahren im Dunkeln in der Fremde beunruhigte mich nun, sondern auch die Tatsache, dass vor uns der letzte Bergpass auf unserer Reise lag, den es noch zu überqueren galt. Mein günstiges Navi aus China hatte mir derart wichtige Details natürlich nicht angezeigt, und ich selbst kannte mich in Österreich absolut nicht aus. Mit einem normalen Auto und vielleicht sogar einem gebuchten Hotelzimmer sicher alles kein Problem. Doch unsere Lage sah etwas anders aus.

Julie und ich waren seit fünf Wochen mit meinem alten Rover Mini Cooper unterwegs, den ich mir vor fast zwanzig Jahren noch als Studentin gebraucht angeschafft hatte. Und da wir natürlich auch einen Platz zum Wohnen und Schlafen brauchten, zog unser Mini einen noch viel älteren Caravan hinter sich her. Stolze fünfzig Jahre hatte der kleine Eriba-Puck-Wohnwagen, den wir liebevoll Pucky getauft hatten, auf dem Buckel.

»Aber ich will doch gar nicht hier bleiben, ich will noch weiter!«, konterte meine vierjährige Tochter und machte dabei einen Schmollmund.

»Julie, ich weiß nicht einmal, ob uns der Sprit reicht und wie hoch es den Berg hinaufgeht … Aber, schau mal, da vorne bei dem Hotel, ist das nicht ein Spielplatz?«, sagte ich und kniff hoffnungsvoll die Augen zusammen, um die Umrisse im Dunkeln besser zu erkennen. Tatsächlich!

Sicher gab es bessere Dinge zu tun, als nachts auf einen Spielplatz zu gehen, aber bei Julie zeigte das sofort Wirkung – auf einmal war sie doch einverstanden, dass wir die Nacht in dem kleinen Gebirgsort verbrachten. Also fuhr ich hinter dem Ortsschild auf eine Schotterfläche, wo schon ein großer Lastwagen in der Finsternis parkte, und stellte mich genau zwischen ihn und den Fluss. So verschaffte uns der mächtige Laster wenigstens Sichtschutz zur Hauptstraße, während wir auf der anderen Seite einen Streifen Natur für uns hatten.

Außer dem rauschenden Bergwasser neben uns war nichts zu hören, als ich bei sternenklarem Himmel aus dem Wagen stieg. Vom Lastwagenfahrer war weit und breit keine Spur. Ich hoffte doch, er hatte nichts dagegen, dass wir nun seine Nachbarn waren. Zumindest standen wir so, dass er unser kleines Gespann nicht versehentlich umfahren konnte, sollte er nicht die ganze Nacht neben uns bleiben.

Julie wurde nun ganz ungeduldig und wollte schnell zum Spielplatz. Ich holte noch einen Strickpullover mit Mütze aus dem Caravan und zog ihn ihr über. Dann machten wir uns auf zur Rutsche. Man könnte meinen, dass sie als Halbafrikanerin schnell frieren würde, aber die Realität war, dass immer nur ich am ganzen Körper zitterte und mir die Temperaturen aus unserem afrikanischen Leben herbeisehnte.

Während Julie jauchzend auf der Rutsche beschäftigt war, dachte ich daran, dass ich in unserer tansanischen Heimat in Dar es Salaam das ganze Jahr im T-Shirt herumlaufen konnte. Mit eiskalten Händen schubste ich Julie schließlich auf der quietschenden Schaukel an, bis ich sie nach einer Weile zum Glück dazu bewegen konnte, den kinderlosen Spielplatz zurückzulassen und zum Ferienort hinüberzulaufen.

Wie romantisch doch der Blick auf die Serpentinen war, die sich zwischen Laternen und beleuchteten Häusern den Arlberg hochschlängelten. Morgen bei Tageslicht würde es sicher kein Problem sein, mit Mini und Oldie-Caravan über den Pass zu kommen. Schließlich war es nicht der erste Berg, den mein Mini trotz dreihundert Kilo Wohnwagenlast besiegen sollte. Erst zwei Tage zuvor waren wir auf dem höchsten Punkt unserer Reise angekommen: dem Schweizer Oberalppass mit einer Höhe von 2046 Metern. Mitten im bezauberndsten Bergpanorama hatten wir dort bei sechs Grad neben einem herrlichen Stausee campiert.

Hier in Stuben waren die Temperaturen definitiv noch niedriger. Und als wir dann vor dem mächtigen Après Post standen, laut Beschreibung ein exklusives Hotel mit Restaurant und Spa, wünschte ich mir ein Wunder herbei. Sehnsüchtig blickte ich durch die Glasfassade, hinter der ich Hotelgäste wahrnahm, die gemütlich in Sesseln saßen oder am Tresen der Bar hockten. Wenn doch der Hotelchef unsere Geschichte kennen und uns die Tür ins Warme öffnen würde … Sicher waren noch einige Betten unbelegt, aber so einfach war die Welt leider nicht immer, zumindest nicht ohne Geld. Also schlenderten wir weiter die leere Gasse entlang, blieben vor einem geschlossenen Spielzeugladen stehen, der wiederum bei Julie Träume und Wünsche auslöste, und beschlossen anschließend, zurück zu unserem Pucky zu gehen.

Außer einer Heizung hatten wir im Pucky fast alles, was man zum Leben brauchte, auch wenn wir auf weniger als fünf Quadratmetern wohnten. Rechts vom Eingang gab es eine Kochnische mit Gasherd und einem kleinen Waschbecken, in das per elektrischem Fußpedal Wasser aus einem Kanister hochgepumpt werden konnte. Unter dem Herd befand sich ein Vorratsschrank, aus dem ich nun leckere Würstchen und ein paar Scheiben Brot hervorholte, damit Julie sich satt essen konnte.

Direkt links von der Tür begann bereits unsere Liegefläche, unter der ich vor dem Zubettgehen die Porta-Potti-Toilette hervorzog. Dieses tragbare Campingklo aus Kunststoff war nicht nur für Toilettengänge äußerst praktisch. Wir nutzten es auch, um nach dem Zähneputzen mit einem Becher Wasser die Zahnpasta darin auszuspucken.

Schließlich holte ich noch Julies Schlafkleider unter der länglichen Polsterabdeckung am Kopfende unserer Liegefläche hervor, und schon war sie bettfertig. Wie praktisch es doch war, dass sich alles in greifbarer Nähe befand. Der Tag war erlebnisreich gewesen, und so dauerte es nicht lange, bis Julie wohlig unter unserer überdimensionalen Daunendecke einschlief.

Bevor auch ich mich schlafen legte, vergewisserte ich mich zur Sicherheit noch, welche Temperaturen für die Nacht vorhergesagt wurden. Drei bis vier Grad. Das war zwar sehr kalt, aber zum Glück doch noch ein Stückchen vom Gefrierpunkt entfernt. Hauptsache, es würde keinen Schnee geben. Mit diesem Gedanken kuschelte ich mich an Julie und schlief unter der warmen Daunendecke beruhigt ein.

Noch ein wenig schlaftrunken zog ich am Morgen die Vorhänge des Puckys zur Seite und traute meinen Augen nicht. »Ach du meine Güte … Julie, schau! Das gibt’s doch nicht. Alles weiß!« Hätte ich doch bloß nicht dem Wetterbericht getraut! Wie konnte der sich nur so täuschen? Selbst jetzt am Morgen schneite es ja noch ohne Ende kräftig weiter.

Julie war nach meinem entsetzten Aufschrei sofort hellwach und schaute ebenfalls zum Fenster hinaus. »Schnee?!«, rief sie etwas ungläubig und hüpfte dabei aufgeregt auf den Polstern auf und ab. Schon krabbelte sie zur Wohnwagentür vor, um sich dieses Naturereignis in vollem Maße anzusehen. Für Julie war es tatsächlich das erste Mal, dass sie eine weiße Landschaft sah. Hatte sie doch vor nicht mal zwei Wochen ihren allerersten Kontakt mit Schnee gehabt, als wir an unserem freien Tag in einem Schweizer Berghotel mit der Seilbahn hoch zum Daubensee auf über zweitausend Meter gefahren waren. Dort waren nur noch vereinzelte Schneeflecken vom letzten Winter übrig gewesen, mit denen wir gleich einen winzigen Schneemann gebaut hatten. Julie war überrascht gewesen, wie rutschig Schnee doch ist, und hatte jede Menge Spaß dabei gehabt, mit ihren Schuhen über die weißen Reste zu schlittern.

So viel Freude Schnee auch bereiten mag, bei mir löste der Anblick unseres eingeschneiten Autos jetzt ganz andere Gefühle aus. Wir hatten erst Mitte September, und ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass uns jetzt noch der Schnee überraschen würde, wo wir doch schon die Schweizer Berge hinter uns gelassen hatten und uns auf dem Weg ins wärmere Ungarn befanden. Es lag wohl auf der Hand, dass weder im Mini Cooper noch im kleinen Puck-Caravan Platz für Winterreifen übrig gewesen war …

Hier im österreichischen Stuben gab es weder einen Autoverladezug wie an manchen Bergpässen in der Schweiz noch eine für mich passierbare Ausweichstrecke. Nicht nur dass ich keine Vignette für die Autobahn hatte, da wir immer auf Nebenstrecken fuhren, auch las ich nun online, dass der einzige Autotunnel, der uns vor dem Arlbergpass bewahren konnte, wegen Bauarbeiten gesperrt war. Ironischerweise sagte mir Google nun auch noch, dass wir uns anscheinend mitten im schneereichsten Gebiet Vorarlbergs befanden.

Sollte das nun etwa das Ende unserer Fundraising-Tour bedeuten? Und wenn das nicht schon schlimm genug war, gab es überhaupt einen für uns befahrbaren Weg zurück nach Deutschland? Auf manchen Strecken galt nämlich ein Anhängerverbot. Wir hatten erst die Hälfte der geplanten Route geschafft und unser Spendenziel von fünfzigtausend Euro nicht einmal annähernd erreicht. Sorgenvoll blickte ich auf die Straße oben am Berg, auf der sich die Autos teilweise nur im Schritttempo vorwärtsbewegten. Ich musste jetzt eine Entscheidung treffen und hoffte, dass es bloß die richtige sein würde …

1.

Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum.

Wenn Menschen gemeinsam träumen,

ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit.

Hélder Pessoa Câmara

Ein kaputter Auspuff war es, der mir diese ungewöhnliche Idee in den Kopf gepflanzt hatte. Normalerweise stand mein Mini Cooper das Jahr über abgemeldet bei meiner Mutter, doch wenn wir zu Besuch in Deutschland waren, wurde er für wenige Wochen wieder angemeldet. Das ging schon seit Jahren so, genau genommen seit ich mit zweiundzwanzig Deutschland zum ersten Mal für mehrere Monate auf der Suche nach Freiheit, Abenteuer und einem sinnvollen Leben verlassen hatte.

Schon seit einigen Jahren sah man kaum noch die ursprünglichen Minis von Rover auf der Straße, die mittlerweile durch die neuen BMW-Modelle »ersetzt« worden waren. Letztere hätten eher die Bezeichnung »Maxi« verdient, denn mit dem originalen britischen Mini – dem Liebling der Frauen und dem Schreck deutscher Automechaniker – haben sie besonders hinsichtlich der Größe nicht mehr viel gemein. Die Fahrer der alten Minis grüßten sich in der Regel per Lichthupe und Handzeichen beim Vorbeifahren. Man gehörte eben zur Mini-Familie dazu. Jetzt, wo die Minis immer weniger geworden waren, freute man sich also besonders, wenn man einem der letzten Relikte auf der Straße begegnete.

Meinem Mini hatten wohl die langen Pausen in der Garage gutgetan, sodass er immer noch sehr anschaulich dastand. Er war marineblau und hatte zwei breite weiße Streifen auf der Motorhaube – mit John-Cooper-Signatur, wie es sich gehörte. Das Beste jedoch war das elektrische Faltdach, das sich auf Knopfdruck nach hinten auffalten ließ, um so erfrischenden Fahrtwind oder warme Sonnenstrahlen hineinzulassen oder den Blick auf den Sternenhimmel freizugeben. Auch ermöglichte mir das offene Faltdach, Dinge zu transportieren, die in anderen Kleinwagen niemals unterzubringen wären. Ein Paar Ski oder auch ein zusammengerollter Teppich, alles, was nicht zu breit war, passte aufrecht mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten hinein. Im Kofferraum hingegen war gerade mal Platz für eine Getränkekiste.

Es war wohl eine Fügung des Schicksals gewesen, die dafür gesorgt hatte, dass ich mir bei meinem jährlichen Besuch in meiner deutschen Heimat dieses Loch in den Auspuff gefahren hatte. Während ich in Afrika mit einem Geländefahrzeug über die schlimmsten Lehmstraßen mit den größten Bodenlöchern preschen konnte, musste ich mit meinem Mini in Deutschland um einiges vorsichtiger sein. Der Mini lag recht tief und hatte eine harte Federung, die wohl der Hauptgrund war, dass meine Mutter nie gerne in mein Auto stieg. Bei jeder noch so kleinen Unebenheit im Boden stöhnte sie mit schmerzverzerrtem Gesicht auf. Mir hingegen machte das Mini-Fahren Riesenspaß, es war einfach ein tolles Fahrgefühl. Besonders in den Kurven fühlte man sich wohl so ähnlich wie in einem Ferrari. Doch nun war mir ein erhöhter Bordstein zum Verhängnis geworden.

In der näheren Umgebung gab es zwei Mini-Werkstätten. Diejenige allerdings, die ich in all den vorherigen Jahren aufgesucht hatte, war dabei, zu schließen, und hatte keine freien Termine mehr. Also startete ich einen Versuch bei der Mini-Garage in Bröckingen bei Schwäbisch Hall. Als ich dem freundlichen Betreiber Bernd mein Problem schilderte, fiel mein Blick auf ein großes Poster an der Werkstattwand.

»Ach, du hast hier ja auch ein Bild von einem Mini mit Wohnwagen hängen«, sagte ich erfreut. Es erinnerte mich an die andere Mini-Werkstatt, wo mich schon vor Jahren ein ähnliches Bild fasziniert hatte. Wie cool, dass eines der kleinsten Autos der Welt auch einen Wohnwagen ziehen konnte. Spontan erkundigte ich mich, welche Art von Wohnwagen das seien, die für diesen Zweck geeignet waren.

»Das ist ein Eriba Puck«, meinte Bernd. »Aber eines der alten Modelle aus den Sechzigern oder Siebzigern. Die neuen sind schon viel zu schwer für den Mini.«

Ich ließ mir den Namen noch aufschreiben und machte mich nach erfolgreicher Reparatur schnell auf den Rückweg nach Schwäbisch Gmünd, um meine Tochter rechtzeitig vom Kindergarten abholen zu können. Zwar waren wir nur für fünf Wochen bei meiner Mutter zu Besuch, doch der Kindergarten St. Peter und Paul empfing Julie selbst für nur einen Monat mit offenen Armen. Das Besondere daran war, dass ich und mein zwei Jahre älterer Bruder Andreas vor über dreißig Jahren in denselben Kindergarten gegangen waren. Mittlerweile waren die Zimmer aber viel abwechslungsreicher mit verschiedenen Ebenen und Bereichen eingerichtet und mit Montessori-Spiel- und -Lernmaterial ausgestattet.

Das Poster aus der Werkstatt sollte mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Schon seit geraumer Zeit hatte ich mir Gedanken gemacht, wie und wo ich eine kleine Auszeit einschieben könnte. Schließlich war ich seit über zwei Jahren intensiv mit dem Aufbau meines Kinderdorfs für vollpflegebedürftige Waisenkinder in Tansania beschäftigt und hatte nicht einmal Luft, wie früher für ein paar Monate während der Sommersaison auf einem Campingplatz in Italien zu arbeiten. Dies war für mich nämlich immer Urlaub und Arbeit in einem gewesen. So ein »Tapetenwechsel« tat immer gut, so schön das Land, in dem man lebte, auch sein mochte, und so sinnvoll die Aufgabe, die man sich ausgesucht hatte, auch war.

Auf meinem Laptop befand sich daher bereits ein Ordner mit dem Namen »AUSZEITEN«. Hier sammelte ich immer verschiedene Ideen, von denen ich manche jedoch im Laufe der Zeit wieder verwarf. Besonders an Tagen, wenn mir die Arbeit über den Kopf wuchs oder ich mich nach neuen Erlebnissen und Abenteuern sehnte, spendete mir dieser Auszeitenordner Trost und ermöglichte mir eine neue Orientierung. Schließlich war das schon der erste aktive Schritt, um an einer unbefriedigenden Lebenssituation etwas zu ändern.

Zu Hause bei meiner Mutter angekommen, begann ich sofort mit den ersten Recherchen. So war es bei mir immer. Wenn ich für etwas Feuer und Flamme war, zögerte ich nicht lange. Ich brannte dann darauf, mehr zu erfahren, um schnellstmöglich abwägen zu können, ob sich eine neue Idee tatsächlich weiter ausbauen und realisieren ließ oder nicht. Vielleicht war es unter anderem gerade diese Spontaneität, die es mir immer ermöglicht hatte, meine Träume in die Realität umzusetzen.

Meine Mutter hatte sich extra Urlaub für unseren Besuch genommen, schließlich gab es für sie nichts Schöneres, als stundenlang mit ihrer Enkelin gemeinsam auf dem Boden zu sitzen und Barbie zu spielen oder mit den Spielzeugautos die kurvige Fahrbahn des Plastikparkhauses hinunterzudüsen. So hatte ich also im Gegensatz zu unserem Leben in Tansania richtig viel Zeit für mich selbst und meine Interessen.

Ich fragte mich, ob diese alten Eriba-Puck-Wohnwagen denn überhaupt zu finden waren und was sie wohl kosten würden. Auch hatte mir Bernd aus der Werkstatt nicht sagen können, wie es mit der maximalen Anhängelast meines Autos aussah, denn bisher war an meinem Mini noch nicht einmal eine Anhängerkupplung dran … Folglich wusste ich auch gar nicht, wie ich mir eine Anhängerkupplung vom TÜV genehmigen lassen konnte beziehungsweise ob es eine geeignete für meinen Mini überhaupt auf dem Markt gab. Schließlich wurden die Rover-Minis ja schon lange nicht mehr produziert.

Fragen über Fragen, auf die ich noch keine Antwort hatte. Die ersten Suchergebnisse wirkten dazu noch sehr entmutigend. Ich fand online zwar tatsächlich ein paar Eriba Pucks, die zum Verkauf angeboten wurden, allerdings alle im weit entfernten Norddeutschland. Sowohl logistisch als auch zeitlich konnte ich mir einen Kauf über eine so große Entfernung nicht vorstellen. Auch konnte man die Privatverkäufer an einer Hand abzählen.

Das nächste Problem war der Preis … Die jahrzehntealten Eriba Pucks aus Hippiezeiten genossen bereits Kultstatus. Ihr besonderes Erkennungsmerkmal war neben der kleinen Größe von nur 2,95 mal 1,65 Meter ein ovales Hubdach mit einer knallorangenen Stoffverkleidung. Auch das Bugfenster fiel auf, denn in der Mitte war es wie der Wohnwagen selbst aerodynamisch geknickt. Die winzigen Räder von nur zehn Zoll waren einfach nur niedlich. Und ein Leergewicht von gerade mal dreihundert Kilo konnten andere Wohnwagen nicht bieten. Das alles machte sie also zu beliebten Klassikern, und ich fühlte mich als Neuling auf diesem Gebiet schnell überfordert. Eines stand jedoch schon glasklar fest: Ich hatte keine viertausend Euro auf dem Konto, die es dazu mindestens brauchen würde.

Die vielen Hindernisse beunruhigten mich, aber sollte ich deshalb meinen neuen Traum gleich wieder aufgeben? Gerade erst hatte ich mir doch vorgestellt, wie lässig es wäre, mit Julie auf diese Weise durch Europa zu reisen, andere Camper und viele staunende Menschen kennenzulernen, die noch nie einen Mini mit einem Caravan gesehen hatten. Jeden Tag neue Landschaften sehen und spannende Eindrücke sammeln, was konnte ich mir gerade Schöneres vorstellen?

Tatsächlich gab es in letzter Zeit einige Gründe, die mich über eine Auszeit nachdenken ließen. Mein Alltag in Afrika war mittlerweile sehr anstrengend geworden. Seit ich während meiner Studienzeit das erste Mal nach Afrika gekommen war, kümmerte ich mich um Kinder in Not. Im Laufe der Jahre hatte ich mich dabei auf die schwerstbehinderten Waisenkinder fokussiert. Es gab so viele dieser vollpflegebedürftigen Kinder, die ihre Mutter verloren hatten oder ausgesetzt worden waren, sodass es höchste Zeit war, ein liebevolles Zuhause für sie zu schaffen. Wie in Indien, wo ich zuvor schon ein spezielles Kinderpflegeheim gegründet hatte, gab es auch in Tansania keinerlei passende Einrichtung für sie. Diese Kinder benötigten jedoch intensive Vollpflege, ohne die sie aufgrund ihrer körperlichen und geistigen Einschränkungen nicht überleben würden. Trotz der immensen Probleme, denen sie ausgesetzt waren, sprach niemand über sie. Nicht einmal im deutschen Wortschatz hatte sich bisher das Wort »vollpflegebedürftig« in zusammengeschriebener Form etabliert. Doch genau darum ging es schließlich, und da es sich dazu noch bedeutend besser als »behindert« anhörte, schrieb ich es aus Prinzip als eigenständiges Wort.

So war ich also nicht nur Bauleiterin, sondern gleichzeitig auch Direktorin meines Kinderdorfs, das sich zwar immer noch im Aufbau befand, aber bereits die ersten vollpflegebedürftigen Kinder rundumversorgte. Das entsprach zwar nicht meinem Ingenieurstudium der Bekleidungstechnik oder meinem ursprünglichen Berufswunsch, Hebamme zu werden, aber in den letzten fünfzehn Jahren, von denen ich die meiste Zeit in Tansania und Indien verbracht hatte, konnte ich meine Erfahrungen und Projektentwicklungen Schritt für Schritt aufeinander aufbauen.

Als Direktorin sorgte ich für die wöchentlichen Einkäufe beim Großhändler, um Lebensmittel, sanitäre Produkte und Haushaltswaren günstig zu bekommen. Unser stetig wachsendes Personal brauchte eine gute Führung. Nicht jeder passte in unser Team, denn gerade bei den Kinderpflegerinnen reichte eben eine erfolgreich beendete Ausbildung allein nicht aus. Vielmehr wählte ich unabhängige Frauen aus, die mit unseren Kindern wie in einer Familie leben konnten und viel Liebe und Hingabe mitbrachten. So war besonders der Anfang schwer, wenn so mancher wieder gehen musste, damit wir letztendlich die besten Mitarbeiter finden konnten.

Fast alle Kinder waren bei ihrer Aufnahme in einem sehr schlechten körperlichen, emotionalen und gesundheitlichen Zustand. Trotz ihrer schweren Behinderungen hatten sie meist noch nie in ihrem Leben Therapien erhalten. Sie waren stark unter- oder mangelernährt, konnten nicht mehr lachen und hatten oft schwere Infektionen oder Malaria. Dies bedeutete für uns etliche Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte, die zum einen enorm viel Zeit in Anspruch nahmen und zum anderen viel Nerven und teilweise, wenn es sich um Notfälle handelte, sehr viel Geld kosteten.

Doch am anstrengendsten war das Einkaufen der Baumaterialien. Sicher hätte ich auch andere zum Fliesen- oder Farbekaufen schicken können, doch was das Design, die Qualität und den Preis betraf, da war ich eigen. Leider gab es in Dar es Salaam jedoch keine Baumärkte. Stattdessen breitete sich im Stadtbezirk Kariakoo ein quadratkilometergroßes Einkaufsgebiet mit Groß- und Einzelhändlern aus, das netzförmig von Straßen durchzogen war. Die Shops in Kariakoo waren allesamt sehr klein. Auf weniger als zehn Quadratmetern hängten oder stellten die Ladenverkäufer ihre Produkte auf. Ihre Lager, die sie mit anderen Händlern teilten, waren meist jedoch einige Hundert Meter entfernt. Selten bekam man in einem Laden alles, was man brauchte, und so musste ich mir immer merken, wo ich bereits etwas ausgewählt und bezahlt hatte, um es später mit unserem Pick-up abholen und aufladen zu können. Mittlerweile kannte ich in Kariakoo alle Straßennamen und fand mich gut zurecht in dem Labyrinth. Für jemand Fremden mussten die Straßen und Läden jedoch alle gleich aussehen.

Am Ende eines solchen Tages war es noch wichtig, alle Ausgaben in die Buchführung mit aufzunehmen. Die vielen kleinen Belege, die meist erst noch kopiert werden mussten, damit sie nicht mit der Zeit verblassten, mussten abgeheftet, und Dinge, für die es keinen Beleg gab, durften ebenfalls nicht vergessen werden.

Manchmal hatte ich das Gefühl, so sehr unter Zeitmangel zu leiden, dass ich nicht einmal die Zeit dazu fand, diesen Mangel zu beheben. Schritt für Schritt würde ich manche dieser Aufgaben an neue Angestellte abgeben, doch zu Beginn war es mir wichtig, dass unser Kinderdorfprojekt auf einem zuverlässigen Fundament stand. Besonders was die Geldmittelverwendung betraf, wollte ich auf keinen Fall unnötige Verluste in Kauf nehmen oder Raum für Diebstahl und Betrug lassen.

Sicher könnte man sich im Grunde kaum einen schöneren Arbeitsplatz vorstellen – in einem Land, wo der Himmel fast jeden Tag blau und das Meer nur wenige Kilometer entfernt ist und die Sonne über dreihundert Tage im Jahr scheint. Aber gerade deshalb war es ja so anstrengend. Bei tropischer Hitze diese stundenlangen Einkäufe in der Stadt zu erledigen, sich dann wieder in das heiße Auto zu setzen und im Stau stecken zu bleiben, während man nach Hause hetzen musste, um ja nicht den Schulbus zu verpassen, der die kleine Tochter von der Vorschule wieder heimbrachte. Das war ein wahrer Marathon, zumal das Fahren auf schlechten Straßen manchmal mit dem Reiten auf einem wilden Pferd zu vergleichen war. Es gab sie also auch in Afrika, die gestresste alleinerziehende Mutter, deren Tage nicht lang genug waren, um alle Aufgaben erledigen zu können …

Im Grunde war ich schon seit Julies Geburt alleinerziehend, obwohl ich mit ihrem Papa anfangs noch zusammenwohnte. Dabei war es ursprünglich Juma gewesen, der unbedingt ein Kind haben wollte, während ich mit der Betreuung von Kindern in schwerster Not bereits meine Erfüllung gefunden hatte.

Doch im Laufe der Jahre änderte ich meine Ansichten und verkündete Juma nach einer zweimonatigen Abenteuerreise, die mich mit mehreren Frachtschiffen von Tansania nach Madagaskar geführt hatte, dass ich nun doch auch gerne ein eigenes Kind haben wollte. Auf dieser Reise hatte ich nach einer anstrengenden zweitägigen Küstenbootsfahrt mit desinteressierten Begleitern einsam und des Reisens müde an einem Strand gesessen und mich nach Juma gesehnt. Ich hatte auf einmal das starke Gefühl, dass es Zeit für einen neuen Lebensabschnitt war. Wie um diese neuen Gedanken zu bestärken, schrieb ich den Namen »Julie« neben mir in den Sand. Nach all den Jahren, in denen sich mein Leben einzig und allein um Menschen in Not gedreht hatte, war nun die Zeit gekommen, auch an mich und mein eigenes Leben zu denken.

Doch so schnell sollte es dann doch nicht klappen mit meinem Kinderwunsch, denn auf einmal fühlte sich Juma von meinem Sinneswandel überrumpelt. Und so dauerte es noch einmal zwei weitere Jahre, bis wir endlich beide dasselbe wollten. Tatsächlich fiel meine Schwangerschaft dann jedoch in unser verflixtes siebtes Jahr …

Vielleicht war es nur ein Klischee, aber selbst bei »normalen« Paaren hörte man ja oft, dass Beziehungen zu diesem Zeitpunkt häufig scheiterten. Wie sah es dann erst bei uns aus? Wir waren ja so grundverschieden, was Herkunft, Kultur und Bildung betraf. Als ich Juma damals als schwerkranken Straßenjungen in Dar es Salaam kennengelernt hatte, ging es mir vor allem darum, ihm zu helfen. Und ihm ging es darum, ein neues und gutes Leben zu finden.

Mit seiner ehrlichen und offenen Art, mit der er mich an seinem Straßenleben und seinen vergangenen, zum Teil sehr schmerzhaften und traurigen Erlebnissen teilhaben ließ, zog er mich regelrecht in den Bann. Ich verliebte mich Hals über Kopf in ihn und glaubte fest an unser gemeinsames Glück. Wir waren damals beide sechsundzwanzig, doch während ich behütet in Deutschland aufgewachsen war, mein Abitur gemacht hatte und anschließend ein Fachhochschulstudium absolviert hatte, hatte Juma zwanzig Jahre mit schicksalsgleichen Freunden auf der Straße in seinem Heimatland Tansania verbracht – ohne Eltern, ohne Bildung und mit nur wenig Hoffnung.

Es war für mich nie ein Problem gewesen, dass Juma nicht einmal lesen und schreiben konnte und dies auch wegen einer Lernbehinderung nicht durch Alphabetisierungskurse nachholen konnte. Wir fanden dennoch unseren Weg und konnten in den Sommermonaten immer gemeinsam auf Campingplätzen in Italien arbeiten, um genug Geld für unser Leben in Tansania zu verdienen.

Unsere wahren Probleme waren von ganz anderer Art. War ich mit Juma zusammen, dann konnte er mir seine Liebe nur schwer zeigen. Sobald ich aber weg war, dauerte es keinen Tag, bis er mir hinterhertelefonierte, mich sein »Schätzle« nannte und mir seine aufrichtige Liebe gestand. Ein oder zwei Wochen nach unserem Wiedersehen schwebten wir dann wie auf Wolken, doch irgendwann begann die Gleichgültigkeit wieder von vorne, und ich musste am Wochenende allein zum Strand gehen oder Ausflüge machen, weil Juma lieber von morgens bis in die Nacht mit Freunden unterwegs war. So fühlte ich mich oft nicht wertgeschätzt und vermisste gemeinsame Aktivitäten.

Auch sehnte ich mich danach, mit ihm den Moment zu leben. Denn genau das konnte er anscheinend nicht. Immer wieder hörte ich heraus, dass er froh war, wenn ein Jahr sich dem Ende zuneigte – er schien sich ohne erkennbaren Grund zu wünschen, dass die Tage schnell vergingen. Bis ich ihn eines Tages sogar fragte, ob er sich mehr auf den Tod freue als auf das Leben.

Juma war aber keineswegs depressiv. Besonders das Erkunden der weiten Welt gefiel ihm sehr, und so gehörten unsere gemeinsamen Reisen zu unseren glücklichsten Zeiten. Während unserer ersten Europabesuche konnte er sich dabei immer köstlich über Dinge amüsieren, die für ihn als Tansanier fremd waren. So erinnerte ich mich an eine Situation, in der ein Mann mit Vollbart vor uns an der Kasse stand. Juma war über so viele Haare im Gesicht regelrecht verblüfft und kicherte in sich hinein, denn in Tansania trägt so gut wie niemand einen Bart. Das ist dort kulturell nicht üblich, ebenso wenig wie Nasen- und Zungenpiercings, Tattoos und funky gefärbte Haare, die ebenfalls immer wieder für Erheiterung bei ihm sorgten. Juma lachte also wie die meisten Tansanier gern und hatte durch sein Interesse am Leben der anderen eine sehr positive Ausstrahlung auf die Menschen, die uns auf unseren Reisen begegneten.

Ich vermutete eher, dass sein emotionales Defizit aus seiner Zeit auf der Straße stammte und er überhaupt nicht merkte, dass er dadurch die schönen Zeiten unseres gemeinsamen Lebens verpasste. Jahrelang musste er die Gegenwart als unerträglich empfunden haben, und nun fand er nicht den Schalter für eine neue Denkweise. Ähnlich verwirrend war es mit der Vergangenheit. Auch ich schaute gerne mal ein Fotoalbum an, aber Juma konnte unsere Alben ständig unter dem Bett hervorholen, um dann in Erinnerungen zu schwelgen. Er genoss sie jedoch mehr, als er es jemals im jeweiligen Moment hätte empfinden oder zumindest zeigen können.

Jetzt, nach all den Jahren, wo ich kaum mehr Hoffnung hatte, dass sich die Situation in unserer Beziehung jemals ändern würde, war es Julie, der ich meine ganze Liebe und Aufmerksamkeit schenken konnte. Mit unserem Baby fand ich die vollkommene Erfüllung. Nichts war mir wichtiger als das Wohlergehen meines kleinen Töchterchens, das sowohl tagsüber als auch nachts immer bei mir war. Ich liebte es, Julie beim Entdecken der Welt zusehen zu können, sie in der Manduca vor mir zu tragen und ihr Küsschen auf ihre süßen Pausbacken zu drücken.

Erst mit Kind wurde mir so richtig klar, wie gravierend der kulturelle Unterschied hier in Tansania war. Für mich war es wie selbstverständlich, dass wir als Eltern so ein kleines Wesen beschützen mussten. In meiner tansanischen Nachbarschaft sah man hingegen oft Kleinkinder, die völlig unbeaufsichtigt mit anderen Kindern den ganzen Tag im Freien verbrachten. Zwar passten die Größeren auf die Kleinen auf, aber schließlich waren es alles noch Kinder, die im Spiel gerne auch mal ihre Verantwortung vergaßen, die sie aufgetragen bekommen hatten.

Es verwunderte nicht, wenn ein Kleinkind dann in einem offenen Brunnen ertrank oder in eine Abwassergrube fiel, die nicht abgedeckt worden war. Besonders in Afrika, wo kaum Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, konnten an jeder Ecke schlimme Gefahren lauern. Wie oft kam es vor, dass Kleinkinder sich mit heißem Tee übergossen oder ihre Kleider gar am Kerosinherd Feuer fingen, nur weil niemand nach ihnen schaute. Die schweren Verbrennungen hinterließen Narben, die entstellten und teilweise sogar zu lebenslangen Behinderungen führten.

Als Julie gerade mal elf Monate alt war, wohnten wir noch in Jumas Haus, das inmitten eines Armenviertels von Dar es Salaam stand. Julie war schon immer ein Energiebündel gewesen, und so konnte man sie kaum eine Sekunde aus den Augen lassen. Eines Tages, während ich im Zimmer an meinem Laptop arbeitete, vereinbarte ich mit Juma, dass er vorm Haus auf Julie aufpassen sollte. Schließlich fuhren ständig Bajajis, also motorisierte Dreiradrikschas, Motorräder und gelegentlich auch Autos vorbei. Später, als ich ihn dann nach Julie fragte, meinte Juma, sie wäre gleich hier um die Ecke. Doch in Wirklichkeit musste er sie erst suchen gehen.

Dasselbe wiederholte sich das nächste Mal, obwohl ich ihm mehrfach gesagt hatte, wie wichtig es mir war, dass unser Kind in diesem Alter noch nicht mit anderen Kindern in der Nachbarschaft allein gelassen wird. Zu allem Überfluss lag in der Regel auch noch überall Müll herum. Die Leute verbrannten nämlich ihren Abfall hinter den Häusern, inklusive giftigen Plastiks. Was dann übrig blieb, waren alte Batterien und Rasierklingen, die sich überall verteilten und in die Hände der Kinder gerieten.

Es war doch die Verantwortung von uns als Eltern, nach unserer Tochter zu schauen, und nicht die von anderen, geschweige denn von Kindern. Noch nie hatte ich den kulturellen Unterschied so deutlich zu spüren bekommen wie in dieser Situation. In Afrika überließ man eben gerne Gott die Entscheidung über das Schicksal. Wozu vorausdenken, wenn man das Leben sowieso nicht selber in der Hand hatte. So dachten wohl viele Gläubige in Tansania.

Auch wenn ich grundsätzlich sehr anpassungsfähig an fremde Lebensstile bin, hier war meine Schmerzgrenze deutlich überschritten. Wenn ich Juma nicht vertrauen konnte, dass er gut auf Julie aufpasste, dann musste ich eben selber dafür sorgen, dass ihr nichts zustieß.

Für Juma muss es wohl eine Erleichterung gewesen sein, dass ich Julie alleine großzog. Er war schlichtweg überfordert mit dem Vatersein, da er es selber nie gekannt hatte, einen Vater zu haben, der für ihn sorgte. Ich erinnere mich noch heute an seinen Satz, mit dem er mich damals in der Samora Avenue im Stadtzentrum von Dar es Salaam angesprochen hatte. Er bat mich, ihm zu helfen, denn er habe keine Mama und keinen Papa. Dies aus dem Munde eines selbst ernannten Parkplatzeinweisers und Autobeschützers zu hören war erstaunlich, schließlich war er ein junger Mann und schon lange kein Kind mehr. Tatsächlich aber hatte das Straßenleben bewirkt, dass er und seine gleichaltrigen Freunde gar nicht recht gemerkt hatten, wie auch sie älter geworden waren. Ihre Rolle war immer noch die der Straßenkinder, die sich durch Betteln eine schnelle Beute ergattern konnten und sich so durchs Leben schlugen.

Im Laufe unserer gemeinsamen Jahre hatte Juma sich dann immer mehr als jungen Mann wahrgenommen. Auch die deutsche Kost tat ihm gut, sodass er während unseres Besuchs bei meiner Familie in kürzester Zeit richtig kräftig und erwachsen dastand. Und nicht so klapprig dünn wie in Tansania, wo er nicht einfach die Kühlschranktür öffnen konnte, um sich mit seinen geliebten Würstchen vollzustopfen, wie er es bei meiner Mutter gerne tat.

Der Schritt vom jungen Mann zum Vater einer kleinen Tochter war jedoch größer als gedacht, und so war Julie von Anfang an sehr auf mich fixiert. Ich musste Mama und Papa in einem sein, und es gab auch keine Verwandten, zu denen sie ab und zu gehen konnte. Sie hatte nur eine weiße Oma in Deutschland und einen schwarzen Opa in Tansania, der allerdings weit weg von Dar es Salaam wohnte. Mein Vater war schon vor einigen Jahren an Krebs gestorben, und Jumas Mutter war verstorben, als Juma noch ein Kind war.

Etwas Entlastung fand ich zumindest während unserer Besuche im Kinderdorf. Dort konnte ich Julie auf unserem riesigen ummauerten Grundstück sorglos springen lassen. Es war ein wahres Kinderparadies, mit einem Spielplatz, einem Riesentrampolin und viel Natur. Die eigenen Kinder unserer Pflegemamas waren zu Julies Spielkameraden und Freunden geworden. Dabei liebten sie es, in Schalen mit Wasser und sandiger Erde »Essen« zuzubereiten, die Matschportionen auf Tellerchen zu verteilen und diese dann ihren Puppen zu verfüttern. Bei der großen Hitze ließen sie sich auch gerne mal von unserem Gärtner jauchzend mit dem Wasserschlauch abspritzen oder spielten im Schatten mit Steinchen und Stöcken.

Es war eine heile Welt im Gegensatz zum Leben draußen. Je ärmer die Familien waren, desto wilder und ungezogener waren in der Regel auch die Kinder. In Armenvierteln liefen die Kinder in verschlissenen Kleidern mit staubigen Füßen barfuß herum. Wenn sich Jungs rauften, gingen sie nicht gerade zimperlich miteinander um. Trotz ihres heiteren Kinderlachens waren sie auch Gewalt gewohnt. Auch in Jumas Haus, das er sich damals nach unserem ersten Deutschlandbesuch von seinem Schichtarbeitsgeld gekauft hatte, erlebte ich den tansanischen Alltag von ärmeren Familien hautnah mit.