9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: besser wäre: keine

- Sprache: Deutsch

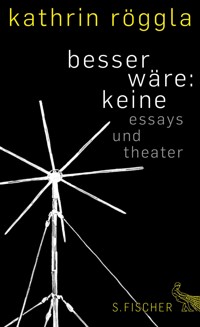

Politisches Denken und radikales Sprechen – Kathrin Rögglas Essays und Theaterstücke. Unsere Realität gleicht einem Katastrophenfilm, einem worst-case-Szenario, einem Shakespeare'schen Königsdrama: Wirtschaftskrisen, Medien-Hysterie, private Paranoia. Kathrin Röggla setzt ihre kritische Phantasie und ihre kluge Sprachkunst dagegen. Sie analysiert und seziert den Zustand unserer Zeit: fiktive Alarmierungen, reale Ängste und falsche Sehnsüchte. Lustvoll und konsequent, geistreich und spielerisch durchleuchten ihre Essays und Theaterstücke unsere Gegenwart.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 509

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Kathrin Röggla

besser wäre: keine

Essays und Theater

Über dieses Buch

Politisches Denken und radikales Sprechen – Kathrin Rögglas Essays und Theaterstücke.Unsere Realität gleicht einem Katastrophenfilm, einem worst-case-Szenario, einem Shakespeare’schen Königsdrama: Wirtschaftskrisen, Medien-Hysterie, private Paranoia. Kathrin Röggla setzt ihre kritische Phantasie und ihre kluge Sprachkunst dagegen. Sie analysiert und seziert den Zustand unserer Zeit: fiktive Alarmierungen, reale Ängste und falsche Sehnsüchte. Lustvoll und konsequent, geistreich und spielerisch durchleuchten ihre Essays und Theaterstücke unsere Gegenwart.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013

Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg

Coverabbildung: Oliver Grajewski

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-401733-4

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Geisterstädte, Geisterfilme

Die Rückkehr der Körperfresser

Im Geschehen

The Day After

Reagieren

fake reports

I. »situation room« (misslingendes wohnzimmer)

1. live sein!

2. einen zentimeter abstand nehmen

3. mitreden

4. kurz den alltag besuchen

II. draußen (u-bahnen)

1. warten. in einer reihe. durcheinander. gegeneinander.

2. gleich betroffen sein

3. überleben

4. bush-film

5. sich vermessen

6. fake reports

III. fake fernsehen

1. niederreden

2. märchen mitmachen

3. fehllaufende interviews

4. witze reißen

5. kulissen schieben

6. defensiv streiten

7. sich einigen (gegen den krieg sein)

8. militär und koma

IV. wohnzimmerfake

1. vor ort sein. dinner party. fernsehen mit freunden. koma.

2. fachmännisches warten

3. flugzeuge bleiben stehen, luftraum erfinden

V. zu hause

Über das Anlegen von Katastrophenquellen

»Besser wäre: keine«

Frequent Flyer

NICHT HIER oder die kunst zurückzukehren

I. Akt

1. szene

2. szene

3. szene

4. szene

II. Akt

5. szene

6. szene

III. Akt

7. szene

Beitrag zu einem kleinen Wachstumsmarathon

Gespensterarbeit und Weltmarktfiktion

Der Katastrophenfilm

Der Gespensterfilm

Der Fernsehkrimi

Das Shakespeare-Remake

Filmkritik

draußen tobt die dunkelziffer

1. der regulierer (der regulierer)

2. anwesenheit

3. es gibt sie (wettkampf)

4. lange leitung

5. es gibt sie

6. verständnis (telefondienst)

7. sich in auswendigkeiten verlieren (übung)

8. vom aussterbenden mittelstand reden

9. fehleinschätzungen

10. kriminalitätsraten im eigenen gesicht

11. mitzittern

12. die kredite laufen weiter

13. angewöhnt abgewöhnt (automatenoma)

14. ökonomische vernunft in ihm steckt, nur wo?

15. ein ganzes volk in eine betriebswirtschaftliche logik hineinbewegen

16. mit datenschutz kommen (gesang)

17. die dunkelziffer

18. zitterpartie (flüstern)

19. automatenoma und automatenopa

20. tun so als ob

21. stromschnellen

22. zitterpartie (flüstern)

23. rosa zukunft

24. weltmarktführer

25. prinzessinnen

26. angehörige kommunizieren auch (lied)

27. der arbeitssüchtige (ehefrauen)

28. noch mal kriminell

29. zitterpartie (flüstern)

30. in der bank

31. sofort zahlen

32. das löcherstopfsystem

33. können, dürfen, müssen

34. argentinische staatsanleihen (der regulierer)

35. angehörige (selbsthilfegruppe)

36. als patienten behandeln

37. sitzung

38. sozialarbeiter für sie spielen

39. am gesetz drehen

40. wiegenlied

41. angst in der bank (banker)

42. abstottern

43. kunden brechen weg (witze erzählen)

44. die angehörigen

45. inventar: automatenoma und automatenopa

46. rechnen und rechnen

47. spielgene (die angehörige)

48. der anrufer

49. die geisel

50. die geldflüsse zum stillstand bringen

51. zitterpartie

52. in 90 days to financial freedom (lektüre)

53. gestörte impulskontrolle (affentempo)

54. kontakt mit der normalen welt aufnehmen

55. hassfirmen

56. fortwährend telefonieren und vor summen erschrecken

57. fortwährend telefonieren und vor summen nicht erschrecken

58. vor summen schon lange nicht mehr erschrecken

59. vergessen werden – wie die schafe

60. kein banküberfall (banker)

61. währungen erfinden

62. »alle werden« und »geduld verlieren«

63. oder der sitzstreik

64. im banküberfall (banker)

65. im wohnungsbrand verschwinden (verschwinden)

66. die wilde jagd (die wilde jagd)

Stottern und Stolpern. Strategien einer literarischen Gesprächsführung

Mitarbeiten

Gespräche führen

Authentisch sein

die unvermeidlichen

1. kabine

2. draußen

3. kabine

4. draußen

5. kabine

6. noch immer kabine

7. draußen

8. kabine: revolution!

9. kabine: menschen kippen um!

10. draußen

11. kabine

12. draußen

13. finale: draußen und kabine

Reality Bites. In der Gerüchteküche

Wirklichkeitshunger: Die Kümmerformen des Realismus

Gerüchteküche und viraler Angriff

Distanzoperationen – Ironie und Kritik

Quellenverzeichnis

Geisterstädte, Geisterfilme

Die Erdölförderungsanlage in der Nähe des Flughafens. Die Raffinerien hinter ihm. Der Wasserspeicher in jenem dicht besiedelten Seitental. Die Trinkwasseraufbereitungsanlage, die großen Bürotürme in der Innenstadt, der Küstenabbruch im Westen, das U-Bahn-System. Der Staudamm, der nur fünfzig Kilometer entfernt liegt. Die Brücke. Und natürlich Shoppingmalls, Flughäfen, Bahnhöfe.

Es ist so. Mich faszinieren Katastrophen. Also in Filmen, Katastrophenfilmen, aber auch in der Berichterstattung über real sich vollziehende Katastrophen vorzugsweise auf dem nordamerikanischen, seltener dem europäischen Kontinent. Sei es aus Sehnsucht nach einer kathartischen Erfahrung oder aus einem aggressiven Verlangen heraus, im Ausnahmezustand die bestehende Ordnung gleichzeitig negiert und auf die Spitze getrieben zu sehen. Oder ganz einfach, weil ich mit dem Phantasma der Atomkatastrophe aufgewachsen bin und mich in diesem Genre quasi zu Hause fühle. Als Katastrophenfilmgängerin weiß ich jedenfalls: Diese Filme sind Stadtfilme. Man denke an Hollywoodproduktionen wie »War of the Worlds« (2005), The »Day after Tomorrow« (2004), »Independence Day« (1996) oder »Deep Impact« (1998), die eine Großstadt als Schauplatz des Untergangs gewählt haben. Diese fiktive Katastrophe bewegt sich meist von außen auf die Metropolen zu und löst deren Untergang und eine Fluchtbewegung der in ihr lebenden Menschen aus, die man mitvollzieht. Und so lässt der Plot die Überlebenden aus dem kollabierenden Moloch fliehen, weg von den Zentren der Verwaltung, der Finanz- und Medienindustrie durch eine bizarre Vorortstimmung, eine Stadtlandschaft, die aus verlassenen und beschädigten Häusern besteht, aus verunstalteten Wohn- und ein wenig später Gewerbegebieten, durch Reste dysfunktionaler Infrastruktur – bis sie nicht selten am Ende ganz auf dem Land ankommen, von dem sie sich ein Überleben versprechen. Ganz anders verhält es sich bei postapokalyptischen Filmen wie »28 Days Later« (2002) von Danny Boyle oder, noch expliziter, »Wolfzeit« (2003) von Michael Haneke, in denen die filmische Erzählung gleich auf dem Land einsetzt und klar ist, die sogenannte Katastrophe hat längst stattgefunden und frisst sich für immer fest. Und so kann auch das Schlussbild, ein starrer Blick aus dem fahrenden Zug in die vorbeiziehenden Wälder hinein, nur eines erzählen: Dieser Zug wird nirgendwo ankommen, die Städte und damit die Zivilisation sind ausgelöscht, jetzt herrscht roher Naturzustand, der Kampf aller gegen alle, in dem chauvinistische Bandenzusammenschlüsse das einzige soziale Band hergeben. Konnte man in den Atomkriegsfilmen der Siebziger und Achtziger noch mehreren sozial heterogenen Helden und Heldinnen, repräsentativ für die bestehende Gesellschaft, bei diesem Überlebenskampf in einer Vielzahl von mehr oder weniger gleichberechtigten narrativen Strängen zusehen, so wird in den gegenwärtigen Produktionen hauptsächlich die eine Familienzusammenführung thematisiert, die zu gelingen hat und tatsächlich meist gelingt, auch wenn die Welt dabei arm aussieht. So als wollte man permanent Margaret Thatchers legendär gewordene Aussage verkünden: »There is no such thing as society, there are only individuals and families.«

Die Veränderung der Narration gibt uns Aufschluss über die gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Dass Stadtgeschichte und Katastrophenfilmgeschichte einhergehen, hat das Buch von Mike Davis, »Ökologie der Angst«, ausführlich gezeigt, und vielleicht ist es wirklich jene kalifornische Metropole, die zumindest für unsere westliche Wahrnehmung diese phantasmatische Aufladung am stärksten erhält, bzw. ist es der nordamerikanische Kontinent, der die fixe Verbindung von Stadtwahrnehmung und Katastrophenimagination zu beheimaten scheint, doch die Ahnung, dass die zivilisatorische Decke dünn ist, wenn der gesellschaftliche Zusammenhang aufbricht, ist eine, die sich heute immer stärker ins Bewusstsein auch europäischer Stadtbewohner schiebt.

Vollzögen wir diese filmische Bewegung aus dem verdichteten städtischen Raum in die vielfältige Stadtrandlandschaft im Realen nach, würde sich ein dem Fiktiven ähnliches Bild ergeben. Wie leicht wäre es, und es ist auch schon mehrmals geschehen, einen apokalyptischen Film ohne Studiotricks und Special Effects zu drehen. Man müsste sich nur an bestimmte Orte begeben, die im städtischen Zusammenhang zahlreich auffindbar, selten aber betretbar sind und oft auch gar nicht wahrgenommen werden, als brächte eine Geisterhand diese zum Verschwinden, als zögen sich gewisse Bereiche der Stadt vor uns zurück. Und vielleicht ist es dieses Gefühl, das ein Bedürfnis nach einer vermeintlich realeren Stadterfahrung erzeugt hat, wie es sich in der Nachfrage von Touren durch Kanalisationen und Vorstädte niederschlägt oder im Eventtourismus, der neben der üblichen Touristisierung der europäischen Innenstädte Hotelaufenthalte in Gefängnissen oder Spaziergänge durch Privatwohnungen anbietet. Als wollten wir etwas sehen, was sich uns immer mehr zu entziehen scheint: gesellschaftliche Wirklichkeit.

Es ist eben nicht nur mit dem veränderten Verhältnis von öffentlich und privat zu erklären, dass wir solche Grenzüberschreitungen suchen, sondern auch mit der Tatsache, dass wir in unserer alltäglichen Großstadterfahrung mehr und mehr von Orten umgeben sind, die wir nicht mehr einordnen können – weiße Flecken auf der inneren Landkarte. Und damit sind nicht nur Brachen, vernachlässigte Gebiete und eingezäunte Baustellen gemeint, auf denen nichts mehr geschieht, no man’s land, vernagelte Fensterscheiben und Ruinen, sondern auch das, was man als die »Gürtel der Armut« bezeichnet, no go areas, für die man Mittelsmänner, Gewährsmänner bräuchte, Orte mit kaputten Gegensprechanlagen und fehlenden Hausnummern. Das sind auch die gated communities mit ihren Schranken, Portiershäuschen und Mauern, die Wohnanlagen, in die man nur mit Zahlenkombination gelangt, olympische Dörfer, Orte mit patroullierenden Sicherheitsdiensten, restricted areas. Das sind sowohl Industrieanlagen als auch militärische Sperrgebiete und Gefängnisse, die sich durchaus neben Bürotürmen mit Magnetkarten und Lobbys mit Meldepflicht befinden können – also Zugangsbeschränkungen, wohin man blickt.

Die Stadt scheint heute eher als Zusammenhang von Ausschluss-Systemen erlebbar und beschreibbar zu sein denn als Zusammenhang des sozial Heterogenen, wie traditionell, besonders im europäischen Kontext, gerne beschworen wird. Der feinsinnige Großstadtmensch zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, wie ihn der Kulturphilosoph Georg Simmel beschrieben hat, ein in einer Kultur der Kälte lebender, zur Distanznahme fähiger Prototyp moderner Stadterfahrung, wurde abgelöst von der postfordistischen Doppelfigur des Touristen und des illegalen Migranten. Kaum noch erinnern wir uns an den Sinnspruch »Stadtluft macht frei!«, der zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts von »Stadt, das ist der Ort, wo Fremde wohnen« überschrieben und seit den Achtzigern unter zahlreichen »Das Boot ist voll!«-Rufen vollends begraben wurde.

Sicher, die europäische Stadtgeschichte war schon immer aufgespannt zwischen Emanzipationsgeschichte und Ausschlussbewegung, zwischen Eingemeindung, Integration und Ghettoisierung, aber dennoch scheint sich heute ein neuer Zusammenhang zwischen neoliberalem Freiheitsversprechen und dem Sicherheitsdispositiv zu ergeben, den der französische Theoretiker Michel Foucault Ende der Siebziger in seinen Vorlesungen zu Gouvernementalität und Biopolitik entworfen hat.[1] Er beschreibt ihn als eine seit dem siebzehnten Jahrhundert sich herausentwickelnde Rationalität des Regierens im Sinne eines Ausübens von Machtpraktiken in einem Herrschaftstraum, ein Ineinanderwirken von Ökonomie, Politik und einer bestimmten protestantischen Innerlichkeitspraxis, die sich nicht nur in den Institutionen, den politischen Entscheidungen und sozialen Zusammenschlüssen, sondern auch in der Stadtplanung, im Umgang mit dem öffentlichen Raum niederschlägt. Diese Rationalität lässt sich bis zur Vorstellung eines autonomen Subjekts herunterdeklinieren, das im Zentrum eines neoliberalen Gesellschaftskonzeptes steht – das Inbild des mobilen, dislozierten, autonomen Individuums, das soziale Risiken selber zu tragen versteht und sich höchstens zu Communities Gleichgesinnter zusammenschließt und ansonsten, wenn überhaupt, nur noch in einer ökonomischen Matrix verortbar ist. Ökonomie ist die Sprache, in der heute Politisches verhandelt wird, ihre Dominanz ist in allen Bereichen von der Politik bis zum Bildungswesen, von der Kultur bis zur medizinischen Versorgung offensichtlich, in ihr hat man sich zuerst einzurichten, bevor man sich auf Wohnungssuche begibt. Dass wirklich nichts mehr ihrer Verwertungslogik entgeht, zeigt auch die neben dem Bürger als »Kunden« üblich gewordene Adressierung des Patienten als »Kunden« oder gar, noch absurder, des Arbeitslosen als »Kunden«.

Doch seltsamerweise scheint dieses autonome Subjekt kaum in der Realität aufzutreten, die Vorstellung von ihm, die sich in den Rhetoriken der Institutionen und Politiker, in Handlungsanweisungen und Gesetzesentwürfen niederschlägt, kaum realisierbar – das Scheitern des Ich-AG-Konzeptes in Deutschland ist ein beredtes Beispiel –, sie dient auch mehr als Vorlage, wird als Druck spürbar, der auf den realen und unautonomen Subjekten, also auf den Bewohnern unserer Städte, liegt. Dass die sozial Schwachen aus diesem Konzept fallen, ahnen die ängstlichen, zu Kunden befreiten Bürger nur zu gut, aber noch ist ihnen nicht klar, dass sie mittlerweile selbst betroffen sind, das heißt, dass der Mittelstand sich selbst abschafft, wie auch jene Beamtin der deutschen Bundesagentur für Arbeit feststellt, die sich in der Reportage »Die Produktion von Parias« von Gabriele Goettle in der taz vom 29. 8. 2005 über die Ruhe im Land wundert. Und die ist auch verwunderlich, denn es wurden mit Reformen wie Hartz IV die größten sozialen Einschnitte der Nachkriegszeit umgesetzt, während immense Unternehmensgewinne und deutsche »Exportweltmeisterschaft« Jahr für Jahr wieder erfreut von FAZ und Handelsblatt verkündet wurden.

Aber, so könnte man einwenden, welcher Gegenentwurf steht uns denn noch zur Verfügung? Gegen die aggressive Verwertungslogik, die alles umso mehr erfasst, da die Kommunen verschuldet, die öffentlichen Kassen leer sind, werden allenfalls kommunitaristische Vorstellungen gesetzt, die meist einen sozial homogenen Raum herzustellen versuchen und somit ein weiteres der zahlreichen einfarbigen Versatzstücke auf der Fläche der postfordistischen Stadt produzieren. Einer Stadt, die ansonsten hauptsächlich von einem stark schwankenden Immobilienmarkt, verursacht durch Spekulation und starke Migrationsbewegungen, gestaltet wird, von einer Immobilienpolitik, die Eigentum fördert und Mietraum unterbindet, von einem Sicherheitsapparat, der sich allerdings oft nicht auf den ersten Blick zeigt, und dem Konzept der sogenannten »unternehmerischen Stadt«, die sich durch schlanke Verwaltung, public private partnership und Privatisierung öffentlichen Raumes auszeichnet. Es entsteht dieses seltsam fragmentierte und segregierte Stadtbild, dem man in der Gegend um Marseille ebenso wie in Berlin begegnen kann, in der Agglomeration Zürich genauso wie in Birmingham oder Frankfurt. Sicher, man findet oft noch ein Zentrum, wie man es von europäischen Städten des neunzehnten Jahrhunderts gewohnt ist, ein Finanz-, Verwaltungs- und Geschäftszentrum, das heute mal aus Bürotürmen besteht, mal aus älteren Repräsentationsbauten, aber es ist äußerst klein im Verhältnis zu dem breiten Netz der Vorstädte, das dieses Zentrum umgibt. In jedem Fall zeigen diese Agglomerationen, urbanizaciónes, urban sprawls an, wie sehr sich das Verhältnis von Zentrum und Peripherie verändert hat. Was sich vielleicht auf den ersten Blick nicht zeigt, ist, mit welchen Verdrängungsprozessen diese Veränderungen einhergehen – einer der zentralen Ansatzpunkte vieler konzeptkünstlerischer Arbeiten, die in den letzten fünfzehn Jahren entstanden sind, ob es sich um Rem Koolhaas oder Andreas Siekmann handelt.

Diese postfordistische Realität, die sich in auf den ersten Blick so gegensätzlichen Städten wie Los Angeles und Detroit möglicherweise am deutlichsten manifestiert, vielleicht weil diese Städte eine kürzere Geschichte haben und die öffentliche Hand nicht in der Weise eingegriffen hat, wie wir es bis vor kurzem kannten, vielleicht weil es sich um Modelle, ja, Prototypen der Stadtsoziologie wie die von Mike Davis oder David Harvey, und somit des urbanistischen Diskurses handelt, diese Realität entfaltet sich in Europa mittlerweile ebenso. Dies ist kein uniformer Prozess, mal geschieht es abrupter wie in Berlin, mal nach und nach wie in Wien, das hängt von den historischen Gegebenheiten und politischen Umständen ab. Auch finden sich im städtischen Raum immer mehrere Zeitschichten, das Städtische bleibt trotz des massiven Einbruchs dieser neuen Hegemonie der Ort der Ungleichzeitigkeiten, der Ort, an dem, um mit Deleuze zu sprechen, Disziplinargesellschaft neben Kontrollgesellschaft koexistiert, wo man fordistische Reste neben postfordistischen Produktionsverhältnissen findet und daneben Spuren mittelalterlicher Gewerbeverordnung, sozialistischen Aufbruchs sowie einer Denkmalpflege, die sich um die vergangenen Jahrhunderte kümmert.

Und das war ja auch stets das Faszinierende am Sprechen über die Stadt: dass sie der Ort ist, an dem gesellschaftliche Verhältnisse sichtbar werden können, sich Konflikte zeigen und politische Fragen sich deutlicher stellen lassen. Nicht umsonst hatten Karl Marx und Friedrich Engels sich eine proletarische Revolution nur im Städtischen vorstellen können und schimpften auf die »Idiotie des Landlebens«. Die Stadt ist das Thema, über das sich Politisches verhandeln lässt, ob man über Eigentumsverhältnisse, öffentlichen Raum oder Sozialverbände einsteigen möchte. Insofern ist die Frage, wie es um die Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten der Stadt bestellt ist, die Frage, was geschieht, wenn eine Form der sozialen Organisation inszeniert wird, die mit den eigentlichen Verhältnissen in der Stadt nichts zu tun hat, eine so brennende, eine eminent politische. Und es wird jede Menge inszeniert.

Zu neuen Unsichtbarkeiten, die über Ausschlüsse hergestellt werden, gesellen sich Fake und Camouflage, so dass man nicht selten von einer »fake city« sprechen möchte, einer theatralen Inszenierung von Stadt, die mit den realen Wohn- und Arbeitsverhältnissen nicht mehr viel zu tun hat. Das reicht von der Disneyfizierung der Innenstädte mit ihrer Fassadenkultur und Wohnzimmermöblierung des öffentlichen Raums bis zum wachsenden Sicherheitsapparat, der nicht nur kaschiert wird, sondern architektonisch mit einer scheinbaren Offenheit umgeben, oder besser gesagt, verdeckt wurde. Zugedeckt mit den Ornamenten des freien Zugangs und der freien Einsicht. Wie man es gut am Pariser Platz in Berlin mit seinen kaschierten Panzersperren vor der amerikanischen Botschaft sehen kann oder in zahlreichen gated communities, die nach innen ein offenes Gesellschaftsmodell suggerieren, das aber nach außen durch hohe Mauern und Wachschutz abgeriegelt ist. Und nicht zuletzt das üblich gewordene Verständnis von Transparenz, das sich alleine durch die Verwendung des Baumaterials Glas auszeichnet.

Ist es nicht diese Camouflage, die an jenem Derealisierungsgefühl mitarbeitet, das uns mehr und mehr bestimmt? An diesem Gefühl, nicht mehr zu sehen, was wirklich vor sich geht. Könnten es nicht genau diese Inszenierungsvorgänge sein, die jenes Defizit erzeugen, das unsere Sehnsucht nach Katastrophenfilmen mit auslöst? Weil diese uns eine gesteigerte Form von Sichtbarkeit bieten. Weil die filmische Katastrophenerzählung darauf hinausläuft, eine dahinterliegende oder zugrundeliegende Realität, natürlich eine, die äußerst komplexitätsreduziert daherkommt, zu bieten, auch wenn sich dann herausstellt, dass diese komplexitätsreduzierte Aussicht auf eine reaktionäre Moral hinausläuft? Steckt im Wunsch nach Katastrophenfilmen nicht – neben der Lust an der Zerstörung aller Oberflächen, neben der Sehnsucht nach der Negation des Bestehenden – der Wunsch nach klareren und einfacheren Sichtverhältnissen? Steckt dahinter nicht der Wunsch, endlich angeschlossen zu sein ans Reale, dabei zu sein?

Dieser Hang zum Fake und zur Camouflage lässt sich auch im Diskurs über die Stadt wiederfinden, in rhetorischen Floskeln, in thematischen Setzungen, die Realitäten verdecken oder idealisieren. Man denke nur an die oft geführte Rede von der allgemeinen Flexibilisierung und Mobilisierung, die vermeintliche Geschwindigkeitszunahme in all unseren Bewegungen, wobei immer gerne unter den Tisch fällt, dass diese Phänomene mit einer neuen Immobilität großer Teile der Bevölkerung einhergehen. Entweder weil ihnen das Monatsticket der Verkehrsbetriebe gestrichen wurde wie seit längerem den Sozialhilfeempfängern und Arbeitslosen in Berlin oder weil gleich die Verkehrsbetriebe selbst gestrichen wurden wie in Los Angeles, weil man vom Bürger als Autobesitzer ausgeht. Es ist, als würde die Flexibilität der einen die Immobilität der anderen zudecken, als könnte sich die Erkenntnis über eine Parallelgesellschaft, die in anderen Zeit- und Geschwindigkeitsverhältnissen lebt und aus der Öffentlichkeit mehr und mehr verschwindet, nicht wirklich durchsetzen. Die Segregation, Entkoppelung und Entmobilisierung ganzer Milieus, Schichten, Klassen – you name it – ist im Gang, die der »Idiotie des Landlebens« auf ganz neue Weise ausgesetzt sind. Allerdings hat die heutige »Idiotie des Landlebens« mit dem Land gar nicht unbedingt mehr etwas zu tun, denn sie vollzieht sich längst in den urbanen Zonen, sie hat sich sozusagen in das Herz der Stadt geschlichen. Orte der Peripherie wird man nicht selten in geographisch zentralen Gebieten einer Stadt lokalisieren können, so wie man Arbeitsbedingungen und Lebensverhältnisse, die man in der sogenannten Dritten Welt vermutet, heute inmitten der ersten wird finden können. Diesbezüglich hat die Geographie ihre traditionellen Eindeutigkeiten hinter sich gelassen.

Es handelt sich um Menschen, die, man hat es in krasser Form in New Orleans zur Zeit des Hurrikans Katrina gesehen, nicht einmal das Geld haben, die Stadt im Katastrophenfall zu verlassen.[2] Wer jetzt meint, das seien einzig amerikanische Verhältnisse, der soll sich den deutschen oder österreichischen Armutsbericht der vergangenen Jahre ansehen. Immobilität, schlechtere medizinische Versorgung und weitaus geringere Bildungschancen sind die Merkmale einer verschärften Armut in Mitteleuropa. Und die befindet sich auf dem Vormarsch, weil unser Boot ja voll ist und wir es uns bei allem gesellschaftlich produzierten Reichtum nicht mehr leisten können, gesellschaftliche Risiken und Verluste auch gemeinsam zu tragen.

Doch seltsamerweise ist das Boot in Wirklichkeit gar nicht so voll, mehr noch, es entsteht im Augenblick der Eindruck, als leere es sich zusehends. Denn direkt neben der Klage über das Zuviel des Zustroms, über eine fehlgelenkte Immigration, neben der Klage über die Verbauung Deutschlands – täglich würde eine Fläche von einhundertfünfundachtzig Fußballfeldern verbaut, so war in einer Sendung des Deutschlandfunks zu hören –, findet sich die Klage über die Entleerung der Städte. Da ist die Rede von verödeten Innenstädten, verlassenen Stadtrandsiedlungen und stillgelegten Industiearealen. Dass die meisten europäischen Städte schrumpfen, dokumentiert auch der Katalog des Architektur- und Ausstellungsprojekts »shrinking cities«.

Also ziehen sich nicht nur die einzelnen Orte in den Städten zurück, sondern auch die Städte selbst? Ja. Man sagt: Die Verlagerung der Produktion nach Asien. Der Bevölkerungsschwund. Die Überalterung. Man sagt: Nicht nur Manchester und Liverpool, auch Halle und Leipzig werden nach und nach Geisterstädte, und selbst Zürich und Wien sind von Schrumpfungsprozessen betroffen. In einem FAZ-Artikel zur deutschen Bevölkerungsentwicklung im Sommer 2004 wurde gar von einem menschenleeren Korridor von der Ostsee bis zum Bayerischen Wald phantasiert, der dann nicht lauschige Wälder beherbergen würde, sondern Sekundärwälder, Bärenklau und Gestrüpp. Erwartet wird die unaufhaltsame Rückkehr der Wildnis, die mit unserer romantischen Naturvorstellung nichts zu tun hat. Die Natur holt sich rasch zurück, was man ihr entrissen hat.

Diese Vorstellung einer Wildnis bringt uns schnell in die Nähe jener Projektionen, die man den Katastrophenfilmen zurechnet. Über Natur zu sprechen heißt eben stets, über Naturbilder zu sprechen, wie uns Mike Davis in seinem Buch »City of quartz« klarmacht, in dem er das hispanische, mediterrane Naturbild dem englischen gegenüberstellt. Zwei miteinander konkurrierende Vorstellungen von Natur, die die Stadtgeschichte von Los Angeles bestimmt haben. Dass das Englische in den Vordergrund gerückt ist, zeigt uns der heute so dominante Kampf der Einwohner gegen die vermeintlich feindliche Natur ihrer Umgebung, einer Natur, die vor dieser Folie nur als extrem beschrieben werden kann, denn englischen Rasenlandschaften entgegenzuträumen kann in einer Wüsten- und Steppenlandschaft, die Los Angeles umgibt, nur kontraproduktiv sein. Es ist der Mensch, der die Katastrophe zur Katastrophe macht, wusste schon Rousseau in seiner Auseinandersetzung mit dem Lissaboner Erdbeben von 1755.[3]

Doch kehren wir zurück zur Erdölförderungsanlage in der Nähe des Flughafens. Die Raffinerien in dessen unmittelbarer Nähe, der Wasserspeicher in jenem dicht besiedelten Seitental, die großen Bürotürme, das U-Bahn-System. Der Staudamm. Und natürlich Shoppingmalls, Bahnhöfe, Parkhäuser. Die bloße Erwähnung dieser Orte ruft in uns allen die gleichen katastrophischen Phantasien wach. Es ist erstaunlich, mit wie vielen Menschen man über dieses Thema ins Gespräch kommt und wie viele Gelegenheiten sich dazu finden, denn Katastrophen sind das perfekte Smalltalk-Thema in zahlreichen Städten. In den USA könnte man alleine an der Art und Weise, wie über Katastrophen spekuliert wird, die Stadt erraten, in der man sich befindet. Die spezifischen Szenarien über mögliche Terroranschläge, Naturkatastrophen, das ständige Sprechen über eventuelle Erdbeben, Hurrikans, Wirbelstürme, Tsunamis sind dort Alltagsgossip, und manchmal hat man sogar den Eindruck, als würde darüber eine städtische Identität hergestellt. Als weise man sich erst als Bürger der jeweiligen Stadt aus, indem man über ihre möglichen Katastrophenszenarien auf die rechte Art zu phantasieren weiß. Was dort auch immer heißt, dass man ein Versagen der Regierung im Katastrophenfall annimmt, und vielleicht ist das das Einzige, was alle sozialen Schichten des Landes miteinander verbindet.

In Berlin sind die Auswirkungen wirtschaftlicher und sozialer Katastrophen wie Bandenkriminalität, die kippende Stimmung im Viertel, neben Gentrifikation oder Binnenmigrationsbewegungen Thema, weniger eine drohende Naturkatastrophe. Auch ist es in Europa niemals die ganze Stadt, die wir durch derartige Attacken bedroht sehen, obwohl wir durch Hochwasser- und Schneekatastrophen der letzten Jahre ein wenig Anlass dazu bekommen haben. Unsere Phantasmen handeln nicht vom kompletten Untergang einer Großstadt, auch findet sich im europäischen Film wenig Katastrophengenre – abgesehen von ein paar Trashproduktionen, die einer unfreiwilligen Komik erliegen, weil sie immer als müder Abklatsch des Hollywoodkinos erscheinen. Wir nehmen gewissermaßen einen amerikanischen Umweg, wenn wir einen narrativen Ausdruck, mehr noch ein narratives Ventil für gewisse Vorstellungswelten brauchen, denen auch wir nicht mehr entrinnen können. Denn ist nicht das Erstellen von Zukunftsszenarien, das Ausmalen der Dinge, die da unweigerlich eintreten werden, eine beliebte Tätigkeit geworden? Gerne begeben wir uns auf das Gebiet der Spekulation und sind ständig damit beschäftigt, Zukunftshorizonte auf- und zuzumachen, Risiken abzuschätzen und Sicherheiten zu gewinnen. Ein Verfahren, das wir von unserer medialen und institutionellen Umgebung übernehmen.

Werden nicht überall Stochastik und Statistik zu Hilfe genommen, Tabellen und Graphiken erstellt, Wahrscheinlichkeiten berechnet, Restrisikoabschätzungen vorgenommen? Gibt es nicht zahlreiche Wochenmagazine, die nichts anderes mehr abdrucken? Und ist es nicht dieses Präventivdenken, das uns von allen Seiten umgibt, dieses sich immer an einer vermeintlich schon sicheren Realität vorwärtstastende, sie vorwegnehmende? Dieses Präventivdenken findet jedenfalls erstaunlichen Niederschlag in zahlreichen Beschreibungsversuchen der Soziologie wie in Ulrich Becks »Risikogesellschaft« oder in Niklas Luhmanns »Soziologie des Risikos«. Vielleicht ist es auch herleitbar aus jener neuen Rationalität, die Michel Foucault beschrieben hat, jene Mischung aus Regierung und Selbstregierung, die auch das Wissen produziert, das uns zur Verfügung steht. Und so wissen wir, um noch mal das wackelige »Wir« der angeblichen Mehrheit aufzurufen, beispielsweise, dass eine gewisse Form der Armut, ein notgedrungener Effekt der sich gleich einer Naturmacht entfaltenden Wirtschaftsglobalisierung, Kriminalität erzeugt, weswegen wir sie nicht in unserer Nähe dulden wollen. Obwohl oder weil wir gleichzeitig wissen, dass es uns selbst morgen auch so gehen könnte, denn es ist nicht mehr so sicher, dass man sich morgen noch unter denselben Bedingungen am selben Ort aufhält. Doch führte man jetzt die Rede von einer neuen Unsicherheitskultur, in der es heute eben zu leben gilt, weil Globalisierung diese quasi naturhaft hervorbringt, befände man sich genau in jener Rhetorik eines neuen Sozialdarwinismus, die ihren Beschreibungsversuch mit dem Begriff »Kultur« euphemistisch umschreibt.

Wir erstellen die Realitätsflächen, auf denen unser unternehmerischer Mittelklasseflaneur sich bewegen darf, deren Grenzen durch ein ganzes Sicherheitsregime bewacht werden, an dem wir mitarbeiten. Satellitengestützte Aufnahmen, Überwachungskameras, aus der Perspektive des Adlers und des Frosches gleichzeitig, die Theorie des Partisanen und des klassischen Militärapparates vereinigend und eben nicht selten zivile Unterstützung inkorporierend, wie man es bei Konzepten wie neighbourhood watch und »Grazer Bürgerwehr« erleben kann. Daneben tun Wachschutz, Sicherheitspersonal, Bel-Air Patrol, Kaufhausdetektive und Polizei ihre Arbeit, aber auch exorbitante Gebäudeversicherungen und CCTV, satellitengestützte Überwachung, Lauschangriff, und nicht zu vergessen unsere Handys und Kreditkarten – eben die steten Datenflüsse, die wir abgeben. Dabei lösen sich Grenzen auf, zwischen öffentlich und privat, zwischen staatlich und privatwirtschaftlich, zwischen Militär und Polizei, wobei Letztere aufgrund der leeren Kassen zumindest in Berlin gnadenlos unterfinanziert ist und schon deswegen in vielen Fällen auf das Militär angewiesen – was sie allerdings nicht davon abhält, den Katastrophenfall in zahlreichen Übungen zu antizipieren, wie ich von einer Polizeipsychologin erfahre, die mir auch von den Manövern erzählt, Polizisten in den Niedriglohnsektor zu drücken. Eines der Beispiele für die paradoxen Entwicklungen eines Sicherheitsregimes, das deutlich macht, dass unsere vermeintliche Sicherheit nicht wirklich sein einziges und letztes Ziel ist.

Das Verhältnis zum öffentlichen Raum wird bestimmt von einer militärischen Logik, die von der privatwirtschaftlichen nicht mehr zu trennen ist, mit ihr immer schon zusammengeht. Es handelt sich um jene neue Verbindung zwischen Freiheitsversprechen, das auf Marktfreiheit abzielt, und Sicherheitsdispositiv, das als Sicherheitsregime auftritt. Und vielleicht, weil diese militärische Logik den Ausnahmezustand braucht, sich immer auf ihn bezieht, in ihm erst ihren Ausdruck findet, sich von ihm nährt, könnte man den Eindruck gewinnen, die Katastrophe habe schon stattgefunden. Und so ist es auch. Sie findet ständig statt. Das scheint uns merkwürdigerweise bei all unserer Präventivrede und Antizipationswut zu entgehen, es entgleitet uns bei aller Erfassungsgier nach vorne.

Als würde sie dieser Überwachungsphantasie hohnsprechen, steht die Erdölförderungsanlage in der Nähe des internationalen Flughafens von Los Angeles tatsächlich offen. Man kann mit dem Auto auf die Baldwin Hills hinauffahren, zu dem künstlichen Plateau, auf dem sich Tanks, Erdölpumpen, Kräne befinden, versehen mit leicht zugewachsenen Schildern, dass man hier bitte nicht rauchen solle. Und hält man sich mit einem anderen Menschen gemeinsam dort auf, wird sich vielleicht jener Dialog entspinnen, dass dieser Ort perfekt wäre für einen Anschlag und dass die Stadtverwaltung sowie die Regierung auch gar nichts im Griff hätten, von wegen »homeland security«. Vielleicht wird man aber einfach auf die sich bietende Stadtoberfläche blicken. Man wird den wilden heimischen Salbei riechen, europäische Schneckenhäuser unter den Schuhen spüren, zwischen vertrockneten kalifornischen Yucca-Blüten stehen, an argentinischen Palmen und australischen Eukalyptus vorbeisehen, also durch die unterschiedlichen Migrationsschichten der hier ansässigen Natur – die immer eine hybride ist – auf die unterschiedlichen Stadtteile dieser Agglomeration in Richtung Meer blicken, das einige Kilometer gen Westen liegt.

Und vielleicht fällt einem genau in dem Moment auf, wie merkwürdig der Versuch, über »die Stadt« zu sprechen, ist, eine seltsame Fiktion, mit der wir der realen Entsprechung immer Gewalt antun. Denn was wir erleben, ist eine Vielzahl unterschiedlicher Stadterfahrungen, Situationen, Geschichten, die sich in Schichten ablagern. Zusammenhänge. Nur die Vielzahl lässt ahnen, was das Städtische sein könnte, nur das Diskontinuierliche führt zu einem paradoxen Zusammenhang. Ein Zusammenhang unterschiedlicher Intensitäten, Geschwindigkeiten, Geschichten, sozialer Realitäten, Widersprüche – also genau das, was der literarischen Form entspricht und somit in doppelter Hinsicht der Ort meiner Existenz. Ohne das Städtische könnte ich nicht schreiben und nicht leben. Werden dessen Segregationsbewegungen, Ausfransungen, Entkoppelungen nicht als System begriffen, sondern in homogene Konzepte einer »unternehmerischen Stadt«, in die Vorstellung von cleanen Shoppingräumen und einheitlichen Tableaus zurückgepfiffen, landen wir wie die Katastrophenflüchtlinge irgendwo in jener Natur, ausgesetzt dem gewalttätigen Gesetz des reinen Überlebens, dem die Zivilisation entgegenstehen sollte. Nur die Wahrnehmung der Spannung, der Umgang mit dem Hybriden und Vermischten wird uns zu der Wirklichkeit führen, in der auch wir vorhanden sein dürfen.

Fußnoten

[1]

Michel Foucault: Sécurité, territoire et population, 1977–1978. Dt. Übers.: Geschichte der GouvernementalitätI: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung, Frankfurt a.M. 2004.

[2]

Um so absurder wirkte die erste große Rede George W. Bushs nach der Katastrophe von New Orleans, in der er angesichts der massiven Zerstörung, des sozialen Debakels und des Versagens der Sicherungssysteme von Eigentumsverhältnissen und einer Gesellschaft der Hausbesitzer träumte.

[3]

Jean-Jacques Rousseau im Brief über die Vorsehung: »Gestehn Sie mir, daß nicht die Natur zwanzigtausend Häuser von sechs bis sieben Stockwerken zusammengebaut hatte, und daß, wenn die Einwohner dieser großen Stadt gleichmäßiger zerstreut und leichter beherbergt gewesen wären, so würde die Verheerung weit geringer, und vielleicht gar nicht geschehen sein.« In: Schriften, hg. v. H. Ritter, München/Wien 1978, S. 71ff.

Die Rückkehr der Körperfresser

Im Geschehen

Gehen wir ein bisschen näher ran, sehen wir uns dieses Szenario genauer an! Wir wollen es richtig sehen, explizit. Ich spreche nicht von »Menschenmassen, die in panischer Angst über eine Brücke fliehen, vorangetrieben von zahlreichen Polizisten, die, wenn es sich um einen japanischen Film handelt, blendend weiße Handschuhe tragen, übernatürlich gelassen sind und in einem synchronisierten Englisch ›Weitergehen. Kein Grund zur Beunruhigung‹ rufen«,[1] wie Susan Sontag 1965 in ihrem berühmt gewordenen Essay über die Katastrophenlust schreibt, wir wollen richtig dabei sein. Das herrische Präsens der Katastrophenerzählung ist längst in uns gedrungen. Und vor allem wollen wir sehen, auch wenn sich das Sehen verändert hat, es hat etwas Fahriges, Taktiles bekommen. Wir wollen abscannen, erfassen und doch eindringen, wenn wir zuschauen. Was so viel ist, wie dabei sein, und zwar in der ersten Reihe.

Susan Sontag kann noch vom Film reden, als wäre er eine eigene Sphäre, wir heute müssen davon ausgehen: Filme ziehen ihre Fäden, sie lassen uns längst nicht mehr allein, graben sich tiefer in die realen Vorgänge, als wir es selbst noch vermögen, bestimmen unseren Alltag, unsere Politik, unsere Medien. »Es ist nicht das Ereignis, das nach Verstehen verlangt, sondern Bilder, die nach Gegenbildern verlangen, eine Drehbuch-, eine Montage-Konzeption erfasst uns«,[2] schrieb Georg Seeßlen über den elften September. Godfather Baudrillard berichtete gar von der Geiselnahme des Ereignisses durch das Bild, die er wahrgenommen habe,[3] und bei Philipp Sarasin kann man sogar über den Einfluss des Katastrophenromans »The Cobra Event« von Richard Preston auf den Umgang der US-Politik mit Bio-Terror nachlesen.[4] George W. Bush, so erzählte mir der Essayist Eliot Weinberger, habe in jenen Tagen nach dem elften September Drehbuchautoren eingeladen, um zu erfahren, wie die Story weitergehe.

»What’s the plot?«, ist ja auch andauernd zu fragen, vielmehr: Wie heißt das Drehbuch, das uns frisst? Der Name ist uns entfallen, aber wir wissen, dass es äußerst gierig geworden ist, wir wissen: Von diesem Film kommen wir nicht mehr runter. Es ist ein Vampirismus des Fiktionalen in Gang gesetzt, alles wird infiziert, mit hineingezogen in eine fiktive Drehschraube, in die weniger die einzelnen Dinge geraten als vielmehr deren Zusammenhang. In Pattern und Erzählstrukturen findet das vampiristische Werk Ausdruck. Nur leider ist dieses Drehbuch, das uns frisst, ein Genre-Drehbuch, das heißt in eine Wiederholungsstruktur eingespannt, die medial erzählte Katastrophe verweist immer auf eine vorgängige und auf eine nächste, die Klimakatastrophe auf die Schweinegrippe, die Finanzkrise auf die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Und leider ist das Genre selbst so ziemlich auf den Hund gekommen.

Ja, wo sind sie hin, die Riesenameisen, die Killertomaten, der tödliche Staub, die Killerhydra und die spezifischen intergalaktischen Missionen, wo sind sie hin, die fressenden Riesenpflanzen und aggressiven Rasenlandschaften, die Alien-Viren, aber auch die spektakulären Vulkanausbrüche, wo ist es hin, das Atombombenkino, das Multiplot-Erderhitzungskino, das Marsinvasionskino? Und wo sind sie hin, die japanischen Katastrophenfilme von Susan Sontag: Das einstürzende Tokio und Godzilla 1, 2 und 3 im Kampf gegen Frankenstein und King Kong gegen den Riesenroboter. Alles, was uns bleibt, ist ein wenig Erdbeben, Meteoritenkino, ein bisschen Eiszeit, sich verläpperndes Military-Sci-Fi-Gewerbe. Was heute ins Kino kommt, ist Remake, müder Abklatsch, der uns höchstens erzählt, dass man den starken Mann zu wählen hat und zu seiner Kleinfamilie zurückkehren soll – welche Kleinfamilie?, mag man sich dann einen Moment lang fragen, bevor man schon wieder abgelenkt wird von der Bewegung, die durch die Menge geht. Jemand geht durch, er weiß, was er tut. Wir wissen, der Mann wird unser Held sein. Es sind Ärzte, Experten, Militärs, denen wir Vertrauen schenken, Fachleute, die wir jetzt bei der Arbeit sehen wollen.

Es sieht wirklich so aus, als ob die Entscheidung für das herrische Präsens der Katastrophenerzählung allerorts gefallen ist, denn wo sonst zeigt es sich deutlicher, das Gegenwartstier, das uns heute alleine reitet, das weder Vergangenheit noch Zukunft kennt, nur Sachzwang und Reaktionszwang. »Wo sind wir hineingeraten?«, mögen sich allenfalls Protagonisten eines Katastrophenstreifens fragen, wir wissen längst, wir befinden uns in einer Welt, die nicht mehr diskutierbar ist, weil es eben ständig ums Überleben geht und die schnelle Reaktion auf immer schon feststehende Verhältnisse.

Im Jahr 1984 hat sich Don DeLillos Familie aus seinem Roman »Weißes Rauschen« nur jeden Freitag vor dem Fernsehapparat »mit Essen aus dem Chinarestaurant« versammelt, um ihre Katastrophen zu konsumieren. Wir sitzen heute andauernd und meist ohne Essen aus dem Chinarestaurant davor und tragen jene Krise aus, die sich in »Weißes Rauschen« schon ankündigt: »Es gab Überschwemmungen, Erdbeben, Erdrutsche, Vulkanausbrüche. Noch nie zuvor hatten wir unsere Pflicht, unsere Freitagsversammlung so ernst genommen. (…) Babette versuchte, auf eine lustige Fernsehserie umzuschalten, in der eine Gruppe von Kindern mehrerer Rassen sich ihren eigenen Kommunikationssatelliten bauten. Die Heftigkeit unseres Einspruchs erschreckte sie. Ansonsten blieben wir stumm, während wir zusahen, wie Häuser ins Meer rutschten, ganze Dörfer in einer Masse heranfließender Lava zerbarsten und in Flammen aufgingen. Jede Katastrophe weckte in uns den Wunsch nach mehr, nach Größerem, Grandioserem, Überwältigenderem.«[5]

Und dabei kann es auch durchaus mal vorkommen, dass wir nicht mehr nur Betrachter unserer Wirklichkeit sind, passiv in unsere Fernsehsessel und Sofamöbel versenkt, sozusagen in die immer selbe Dramaturgie eingespannt, schwankend zwischen Hysterie und Beschwichtigung, manchmal agieren wir richtigehend darin, werden selbst Teil der Erzählung. Und was machen wir, wenn wir auf der Besetzungsliste auftauchen, was meist eher ganz unten geschieht, dort, wo die Statisten zu finden sind, deren Namen beinahe unlesbar klein und fürchterlich schnell an uns vorüberziehen? Es sieht so aus, als fühlten wir uns erst mal verwandt. Zumindest brechen wir in Verwandschaftsgrade aus, die man nicht mehr für möglich gehalten hat. Jetzt, wo wir nach all den Schlappen der Moderne, den Zwangskollektivierungen uns endlich als befreite Individuen fühlen und den Meter Distanz einnehmen könnten, der uns die Bewegungsfreiheit verschafft, uns ständig neu zu erfinden, jenen Meter, den wir so dringend bräuchten, um alles zu Gold zu machen, zu schnellem, beweglichen Gold, suchen wir die kollektive Nestwärme, als ginge es nicht darum, sich jeden Augenblick als Kunde zu fühlen. Und Kunden donnern sich bekanntlich nicht gegenseitig zu mit Kontakt, Kunden, die haben ja auch nicht miteinander Sex, ein Kunde, das ist was Aseptisches, ist jemand, den man höflich anspricht, den man nicht grob anfasst, den man nicht überfährt. Doch was ist bei uns zu beobachten? Ein Aufeinander-Kleben, ein Ineinander-Haken und Aneinander-Reiben, dem seltsamerweise keine Annäherungsphase vorangegangen ist. Es scheint so, als ob wir immer schon ineinander gefallen wären, als hätten wir das bitter nötig.

»Das ›Geile‹ am Schrecken ist das hemmungslose Durcheinander aller privaten und öffentlichen Gefühle«,[6] weiß auch Georg Seeßlen zu berichten, plötzlich kann man sich hineinweben in die große Geschichte, kann sich unterbringen, all die kleinen privaten Hysterien in die großen öffentlichen hineinschmuggeln, kann sich als Teilchen einer Gesamtbewegung fühlen, ja, man ist wirklich enthalten in der Situation, die so phantastisch real ist, ganz im Gegensatz zu der quälenden Unwirklichkeit unseres Alltagslebens. Wo vorher nur schales Unwirklichkeitsgefühl herrschte, das Gefühl, nicht wirklich beteiligt zu sein, nicht wirklich zu wissen, was vorgeht, nicht wirklich informiert zu sein, vor allem, nichts davon zu spüren, dürfen wir plötzlich Wirklichkeitsstrecken zurücklegen. Ja, gottseidank sind wir nicht nur aneinander angeschlossen, sondern auch an das sogenannte Reale, und das fühlt sich gut an. Oder anders formuliert: Angeschlossen zu sein an die Hysterie da draußen ist immer noch besser, als ausgesetzt zu sein der Hysterie da drinnen, der Panik, die einen besetzt und deren Ursprung man nicht mehr orten kann. Zum einen, weil man sich da draußen besser zu orientieren glaubt, zum anderen, weil man dafür nicht verantwortlich ist. Und zum Dritten glaubt man, das da draußen zumindest momenthaft abschalten zu können, ein fataler Irrglaube, wie sich des Öfteren schon herausgestellt hat.

Das Geile am Schrecken einer Katastrophe ist natürlich, wie Alfonse aus dem »Weißen Rauschen« richtig feststellte, immer ein paar Meter von dieser entfernt. In sicherer Entfernung lässt es sich eben besser hochpitchen. Und so schien mir die mediale Beteiligungswut in Deutschland im September 2001 viel größer gewesen zu sein als in der Stadt New York, die Hysterie anders und größer. Eine Hysterie, die sich in eingerichteten Trauerräumen in baden-würtembergischen Schulen, in kollektiv stramm durchgezogenen Schweigeminuten äußerte. Letztendlich aber ist die geographische Nähe für die Frage der Beteiligung eher nebensächlich geworden. Denn das wirklich Erstaunliche an der Geschichte ist ja, dass an diesem Ereignis alle teilgenommen haben, ob sie wollten oder nicht. Und meist wollten sie.

»Was wollen wir werden angesichts der Katastrophe?«, setzt inzwischen Georg Seeßlen etwas getragen fort, »der einzige Traum, der hier hilft, ist der vom Zusammensein.«[7] Aber, so fügt er sogleich hinzu, dieses Kollektiv hat nichts anderes im Sinn, als sich sofort ideologisch kidnappen zu lassen. Ja, kaum hat dieser Traum begonnen, wird er angefüllt mit Geschichtsklitterungen, schlecht verdauten Nazi-Plots, reaktionären Verkitschungen, verschobenen Schuldgefühlen, sentimentalen Verclusterungen. Kurz: Es entsteht ein unmöglicher Zusammenhang, auf den nur mit zynischen Gesten zu antworten ist, was dann prompt auch immer mit der nämlichen Penetranz geschieht.

Fußnoten

[1]

Susan Sontag: The imagination of disaster, in: Against interpretation, 1966. Dt. Übers.: Die Katastrophenphantasie, in: Kunst und Antikunst: 24 literarische Analysen, Frankfurt a.M. 1982, S. 280.

[2]

Georg Seeßlen: Krieg der Bilder – Bilder des Krieges. Abhandlung über die Katastrophe und die mediale Wirklichkeit, Berlin 2002, S. 38.

[3]

Jean Baudrillard: L’Esprit du terrorisme, 2002. Dt. Übers.: Der Geist des Terrorismus, Wien 2002, S. 31.

[4]

Philipp Sarasin: Anthrax. Bioterror als Phantasma, Frankfurt a.M. 2004.

[5]

Don DeLillo: White noise, 1984. Dt. Übers.: Weißes Rauschen, Hamburg 1997, S. 96.

[6]

Seeßlen: Krieg der Bilder (Anm. 2), S. 40.

[7]

Ebd., S. 39.

The Day After

Alles noch dran, fragen wir uns dann doch nach dem Schock, weil es ja dann doch echtes Leben war. Also: Alles noch dran? Gut, dann können wir ja wieder ins Kino gehen. Unsere Freude an filmischen Massenpaniken ist ungebrochen, das Spektakuläre der brennenden und explodierenden Stadtpanoramen zieht uns noch immer magisch in seinen Bann, die in sich zusammenfallenden Hochhäuser und Baukonstruktionen, beispielsweise das Umfallen eines Stahlträgers oder das Querstellen eines Schwertransporters. Mitleidlos gleitet unser Blick über die zahlreichen Opfer, und natürlich sind es die Naturkatastrophen, die eine moralisch vergleichsweise unschuldige Freude an der spektakulären Zerstörung bieten. Susan Sontag nennt das die »primitiven Freuden des Science-Fiction-Films«[1]: Man sehe, wie Städte zerstört würden, und könne seinem tief sitzenden Antiurbanismus frönen, man fühle sich von den Verpflichtungen einer komplexen, ausdifferenzierten und entfremdeten Welterfahrung befreit und erlebe eine moralische Vereinfachung, unter anderem die Idylle der gemeinschaftlichen Kriegsführung. Soweit Susan Sontag 1965. Eine Liste, die sicherlich erweiterungsbedürftig ist. An erster Stelle durch die Wirklichkeitsstrecken, die wir in diesen Filmen plötzlich zurücklegen dürfen und die uns süchtig machen nach dem Gefühl, die ganze Wahrheit zu sehen, das, was wirklich vorgeht, das Gefühl, dass sich im filmischen Stoff die eigentlichen Zusammenhänge offenbaren und gerade in der genussvollen Vernichtung aller Werte eine grundlegende Mechanik unserer Gesellschaft offengelegt wird, die sich einem sonst immer wieder entzieht oder in undurchdringlicher Komplexität verbirgt. Also endlich einer expliziten Erzählung folgen zu können, die all das Implizite, all das leicht ins Futur Gerückte unserer sonstigen Medienerzählungen einlöst. Wir können sie überholen, all die Warnungen und Ahnungen, all die Dementi und das Halbwissen, in dem wir uns ängstlich voranbewegen in einer Welt, die ohnehin dem Untergang geweiht ist. Wir können schon mal sozusagen zum Ausgang eilen und absurderweise auf diese Weise von ihm loslassen. Denn der angenehme Angstschauer verbindet sich nicht mit der realen Erwartungshaltung, dass das da wirklich eintreten könnte, was möglicherweise am Wiederholungscharakter des Genres liegt. Die letzte Welt im Genre muss immer eine wiederholbare sein, wir können einen Katastrophenfilm nur als Wiedergänger eines anderen Katastrophenfilms verstehen, ein Prinzip, das nur durch die Atomkriegsfilme in den Achtzigern durchkreuzt worden ist, wo man nun wirklich mit Übelkeit aus dem Kino ging. Das ist auch das Fatale in seiner manischen Übertragung in die gesellschaftliche Fiktion. Wir glauben nicht wirklich an den schlechten Ausgang der Klimawandel- oder Finanzkrisengeschichte, erleben diese nur als Wiederholung der ein und derselben Katastrophenerzählung, als könnten sie nichts Definitives haben, als gebe es einen Status quo, auf den die Welt immer wieder zurückkommt, um zur nächsten Katastrophengeschichte aufzubrechen.

Klar ist, die Lust an den Zerstörungserzählungen müssen wir auch im Realen teuer bezahlen, billiger werden einzig die filmischen Ergebnisse: Nur noch Remakes wie »Poseidon« (2006), unendliche Selbstbezüglichkeiten, Geschichten, die aus anderen Zeiten zu stammen scheinen, oder wir sehen Oliver Stones Feuerwehrleuten bei der Arbeit zu und wissen, dass das Fiktive hier auf eine Version der Realität hinausläuft, die es angeblich wirklich gegeben hat. Das heißt, das Fiktive erhält seinen Wert durch die vermeintliche Faktizität und nicht durch seine Einbildungskraft. Man könnte sagen, je mehr die Wirklichkeitserzählung auf das Filmische abdreht, umso mehr scheint das Genre selbst zu kranken, als hätte es Angst davor, dass ihm wieder etwas abgeguckt werden könnte. Es ist, als ob die Phantasie verlorengegangen wäre, die Vorstellungskraft des Schrecklichen, weil es zu sehr einzutreten scheint, weil es keinen externen Ort mehr hat, sondern immer schon um uns ist.

Mag sein, dass in dieser Volte ein wenig die ewig enttäuschte Erwartungshaltung der Genrekonsumentin steckt, die sich notwendigerweise einstellt, weil das Genre immer ein wenig ein leeres Versprechen bleiben muss. Tatsache ist, dass ich sie mir alle reinziehe. Ja, ich ziehe sie mir rein, die verfügbaren Fiktionen, um hier einmal beim wackeligen »Ich« anzukommen, der Textstelle, durch die heute alles durchmuss und um die ich herumeiere seit einiger Zeit, weil dieses »ich« einem im Grunde nur auf den Wecker gehen kann. Dieses hybride Geschöpf, das andauernd ein Zentrum im Text suggeriert, ein Essentialisierungsherd, der die Dinge eher zum Überkochen als zum Kochen bringt. Ein Ort, den es eben nicht geben kann, wo wir doch wissen, dass die Katastrophenfäden längst ungerührt durch ihn durchlaufen, ihn einspannen in die Matrix, die man aus dem gleichnamigen Film kennt. Das »ich« ist nur eine Stelle, ein Aktualisierungsmoment des Diskurses, der uns abspielt.

Doch auf der anderen Seite ist es immer noch das dreckige kleine Ich, das ständig aufgehalten wird von Flughafenangestellten, der Airport Security, dem Gebäudeschutz, dem Wachdienst, der Polizei, den Behörden. Es muss sich ständig Mahnungen über alleine herumstehendes Gepäck anhören, über verdächtige Vorgänge, die es zu beobachten und zu melden hat, es muss andauernd Ausweise, Papiere, Legitimationen vorzeigen und stellt sich als Risiko heraus. Es darf gewisse Bereiche nicht betreten, weil diese gefährlich sind oder es selbst für diese Bereiche gefährlich ist, kurz: Es hängt in den Securityschleifen unserer Abschirmungssnetze, ein Anhängsel der allgemeinen Sicherheitsfrage, ist zum kleinen schützenswerten und gleichzeitig verdächtigen Individuum geschmolzen, das heute manchmal schon aus seiner menschenrechtlichen Position rauskippen kann, aus den Genfer Konventionen und internationalen Verträgen. Mit in dieses Individuum reingeschmolzen sind natürlich alle kollektiven Ängste, die Paranoiaplots, eng neben dem Flexibilitäts- und Mobilitätsirrsinn und dem ganzen Freiheitsversprechen, mit dem man für den gegenwärtigen Kapitalismus wirbt. Kein Wunder, dass das zu eng ist, die ganzen Widersprüche irgendwie rauswollen, vehement einen Ausgang suchen und einer abrupten, plötzlichen Entladung entgegenstreben. Zeichen dessen kann man ja andauernd im Alltag erleben. Und was böte sich sonst an als Gegenprinzip zur radikalen Ökonomisierung aller Verhältnisse? Es ist das Prinzip des Katastrophischen, das möglicherweise kurze Ausgänge bietet, kleine Freigänge, wie sie Don DeLillos Patchworkfamilie mit ihren Fernsehriten unternimmt.

Dies zu begreifen scheint schwerzufallen. Denn was kommt uns sonst noch in den Sinn, während wir auf die realen Naturkatastrophen warten, die kommenden Fluten und Unwetter, Terroranschläge und sozialen Katastrophen? Die meisten greifen zu Übersprungshandlungen und gehen beispielsweise zur Bank. »Risikoscheu? Risikofreundlich?«, wird man dort gleich bei der sogenannten Kundenberatung gefragt, wenn man einen Batzen Geld dort hintragen kann, manchmal auch, wir haben es 2008 erfahren, sogar dann, wenn nicht. Diese Entscheidung ist jedenfalls gleich zu fällen, danach, so behaupten die Bankiers, richten sie ihre Anlagestrategie aus, die angeblich immer maßgeschneidert sein soll. Das Tolle daran ist, dass diese Frage im Prinzip immer schon beantwortet ist. Denn ist man unter fünfunddreißig, wird man sich mit Sicherheit als risikofreundlich bezeichnen, und ist man nicht unter fünfunddreißig, wird man es genauso tun, damit man wie unter fünfunddreißig wirkt. Denn mal ehrlich: Wer mag heute schon nicht unter fünfunddreißig sein? Alle, alle sind sie heute unter fünfunddreißig und risikofreundlich und dazu noch flexibel, dynamisch und karriereorientiert. Effizient, vor Gesundheit strotzend und fit. So sieht unser Selbstbild aus, das wir angeblich immer neu erfinden. – »Jetzt übertreiben Sie mal nicht«, sagt eine dunkle Stimme in mir, die sich da fix eingerichtet hat und gerne Chef spielt, »und denken Sie an Luhmann!« Natürlich denke ich sofort an Luhmann und weiß, dass man sich heute in Risiken einrichten will und nicht etwa irgendwelchen Gefahren gegenüberstehen. Ein Risiko ist etwas, das ich aktiv eingehe, eine Gefahr droht mir, sie überfällt mich, macht mich zum ohnmächtigen Opfer der Situation. Kein Risiko einzugehen und auf die Gefahren von außen zu warten, wäre irgendwie vormodern, das wäre irgendwie nicht heutig, und heutig zu sein gehört zum kategorischen Imperativ unserer Tage. Und: Gegenwartszeit ist bekanntlich Entscheidungszeit! Ich weiß jetzt schon, was ich will, ich gehöre nicht zu jenen, die ihre Entscheidungen erst überschlafen müssen. Überschlafen, ja, schlafen überhaupt, das machen die anderen, die Langsamen, die Zurückgebliebenen. Ich weiß jetzt schon, was ich will, und das zeichnet mich aus als die Person, die diesen Film hier überleben wird, was, wie wir aus jedem Katastrophenfilm wissen, nur wenigen möglich ist.

Ein verkürzter Luhmann ist es jedenfalls auch, der schon eine ganze Weile durch die Politikmünder spazieren geht – diese Rede von Chancen und Risiken. Von zahlreichen Politikern, am prominentesten von Gerhard Schröder, unermüdlich durch die späten Neunziger und frühen Zweitausenderjahre getragen, sitzt sie uns nun im Nacken und wird noch lange auszubaden sein. Die angewandte Risikogesellschaft ist es, die in diesen Politikergesten transportiert wird, weitergeschubst wie ein Ball, den man einfach nur loswerden will, den mal andere übernehmen sollen, jedenfalls nicht die eigene Wählerklientel. Ich spreche von dieser Risikogesellschaft, wie sie der Soziologe Ulrich Beck vor über zwanzig Jahren ausgerufen und kürzlich zur Weltrisikogesellschaft upgedatet hat, die Vorschrift ist, doch noch immer haben wir uns nicht an sie gewöhnt. Noch immer tun wir so, als ob sie was ganz Überraschendes sei, was Neues allemal. Dabei ist sie unserem Katastrophenfuror verwandt: »In der Risikogesellschaft verliert die Vergangenheit die Determinationskraft für die Gegenwart. An ihre Stelle tritt die Zukunft, damit aber etwas Nichtexistentes, Konstruiertes, Fiktives als ›Ursache‹ gegenwärtigen Erlebens und Handelns«,[2] so Beck 1986.

Da haben wir sie wieder, die gute alte Fiktion, auf die man bauen sollte, wenn man noch Verstand hat. Unsere Antizipationskräfte sind jedenfalls schon bis zum Reißen gespannt. Wir hausen ja jetzt schon mehr in der Zukunft als in der Gegenwart. Und vielleicht richten wir uns deswegen so schlecht in den gegenwärtigen Geschäftsirrtümern und Konkursverfahren ein. Und dennoch: Das Unglück ereignet sich immer im Jetzt. Spekulationsblasen platzen heute und hier. Wir sagen dann, ja, ja, das sind wir gewohnt, aber müssen es die eigenen sein? Wir suchen die Verschiebung, zum späteren Zeitpunkt, zum anderen. Wir ahnen, ganze Branchen brechen zusammen, nur betroffen will man lieber nicht sein. Wer rechnet schon mit Krankheit, Scheidung, Unfall? Und wer bei aller Überversicherung wirklich mit seinem Ableben?

Fußnoten

[1]

Sontag: Die Katastrophenphantasie (Anm. 1), S. 280.

[2]

Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt a.M. 1986, S. 44.

Reagieren

Was sieht man auf dem Film, von dem wir nicht mehr runterkönnen? Man sieht angstgesteuerte Menschen rumlaufen. Wo man in den Achtzigern noch verpeilte Menschen sah, sieht man heute Menschen, die genau wissen, warum sie sich von Punkt A zu Punkt B bewegen und warum ihnen Punkt C immer fernbleiben wird. Angstgesteuerte Menschen, die nichts als Anschluss suchen, das heißt Anschluss an die mit den Mitteln und Kontakten, an jene mit Möglichkeiten und Überlebenschancen, Anschluss an die Realität, zu der man keinen Zutritt mehr hat, an die Gegenwart, die man immer zu verpassen scheint.

»Jetzt kommen Sie uns sicher gleich mit der Menschlichkeit«, werden Sie mir entgegenhalten, denn es ist ja bekannt, dass Schriftsteller einem alle naselang mit ihrer Menschlichkeit kommen, die sie einem aufdrängen, die dann nur immer ihnen bekannt ist. Doch wer weiß heute schon, was das Menschliche bald noch sein wird. Selbst Luhmann wusste nicht, ob die künftigen Generationen, die man gerne im Mund führt, Menschen »im uns bekannten Sinn sein werden«.[1] Was schon wieder ein wenig nach Science-Fiction-Film klingt.

Man hat recht, misstrauisch zu werden. Es sind ja auch Abziehbilder der Menschlichkeit, mit denen wir in den meisten Fiktionen, in Genreromanen und Genrefilmen konfrontiert sind, irgendwelche abgetakelten Vorstellungen, küchenpsychologische Konzepte. Alle Augenblicke werden einem Identifikationen eingehämmert. Gleich zu Beginn bekommt man jene Figuren vor den Latz geknallt, mit denen man, wie man meist zu ahnen beginnt, die meiste Zeit im Film verbringen muss, denn irgendwer muss ja hinten rauskommen aus dieser Geschichte, irgendwer muss ja überleben. Aber dieser Irgendwer ist heute niemals ein Einzelmensch, nein, es ist immer ein Familienzusammenhang, an dem man dann dranhängt wie an einem Tropf. Eben der Ort, an dem sich das Menschliche noch austoben darf.

Ich meine, nichts gegen das Menschliche, man würde ja so gerne daran festhalten, kann aber nicht, sei es aus Erschöpfung oder sei es aus Phlegma, resultierend aus der unendlichen Wiederholung oft deprimierender Abläufe, die in unserem Arbeitsalltag stattfinden, der Wiederholung der sich gleichenden Schicksale, der sich ein Arzt, eine Schuldnerberaterin, eine Juristin, ein Sozialarbeiter, ein Altenpfleger, eine Krankenschwester, ein Versicherungskaufmann, eine Apothekerin, ein Verwaltungsbeamter oder gar ein Bankangestellter gegenübersehen. Während wir in den Katastrophenfilmen von einer Identifikation in die nächste gejagt werden, findet in den meisten realen Situationen eher das Gegenteil statt, man wird aus den Identifikationen eher rausgejagt, ja, sie werden einem regelrecht rausgehämmert durch technische und institutionelle Vorgänge, Vorschriften, Wartezeiten, EU-Auflagen, Betreuerwechsel, Rahmenbedingungen, Formate, Anonymisierungen oder auch Evaluationen, total quality management, Absprachen, Entscheidungen anderer – bzw. wird unser Verhältnis zum Gegenüber erst durch diese Vorgänge und Bedingungen hergestellt.

Sicher, den Konflikt der Nahsinne mit den Abstraktionen, den Alexander Kluge in »Die Maßverhältnisse des Politischen« so eindringlich beschreibt, ad acta zu legen oder ihn zugunsten der Abstraktionen zu entscheiden, darum kann es auch nicht gehen – der Wunsch, dass sich die Welt wie ein Kindermärchen erzählt, ist eben auch Teil dieser Welt, man muss ihn ernst nehmen! Autoren, Filmemacher, Theaterleute müssen ihn in Spannung zu dieser Dramaturgie mit all ihrer Mächtigkeit bringen, also sozusagen dem Genre, das uns in Geiselhaft genommen hat, nicht bewusstlos folgen, sondern es verfolgen.

Eigentlich kann es nur darum gehen, das ausgehöhlte Genre ein Stück weit zu verlassen, um es von außen zu besuchen. Vielleicht muss man wirklich zu einem Alien werden, wie es der Filmemacher Harmony Korine mit seinen Figuren in »Gummo« (1997) macht. Diese Alienwerdung kann aber ganz unterschiedliche Formen annehmen, am besten sind es einander widersprechende, denn das Paradox ist die gespannteste Figur dieser neuen Macht, die uns durchdringt, man darf sie nicht sich alleine überlassen.

Filme und Romane, aber auch Bühneninszenierungen sind auch deswegen so wertvoll, weil sie künstlerische Zeitorganisationen sind, sie müssen zum Ort der Zeitdurchkreuzung werden in einer Gesellschaft, in der das Schnurgerade das Diktat ist. Gerade der Roman als Ort des Simultanen muss seine Behauptungen ernst nehmen, er darf nicht in einer Wissenserzählung steckenbleiben, die uns die Welt mit ihrem Geheimwissen als Leichtgewicht zu Füßen legt, er darf nicht auf eine harmlose Paranoiakonstruktion hinauslaufen, die alles auf eine Übersichtlichkeit hin organisiert. Schließlich geht es doch darum, die Aufmerksamkeits- und Verdeckungsmaschine der Katastrophenerzählung, dieses permanente Gewaltverhältnis zur Welt, umzubauen zu einem Ort, der noch Optionen bietet.

Die Filme müssten hybride Mischungen sein, man dürfte nicht entscheiden können, ob sie Dokumentarfilme oder Fictionfilme sind, man dürfte sie überhaupt nicht auseinanderklamüsern können, ausdeuten im Rahmen einer klassischen Erklärungsmatritze, die erste Reaktion auf sie müsste »Was ist denn das?« sein. Sie müssen erschrecken können, auf eine viel untergründigere Weise als der Katastrophenfilm es könnte, und lachen lassen auf eine viel persönlichere und intimere Weise. Mit einem Film wie »Gummo« wäre beispielsweise ein Anfang gemacht. Immerhin fällt er gleich mit dem Untergang der Stadt Xenia in Ohio ins Haus, das kurz darauf auf so verwirrende Weise zusammenstürzen wird in einer Art postapokalyptischem Kinderimperium. Auch der Filmessay »Dial H-I-S-T-O-R-Y« (2004) von Johan Grimonprez, der die Geschichte der Flugzeugentführungen als Ausgangsmaterial für eine merkwürdige ästhetische Positionsbestimmung nimmt, hilft uns hier weiter.

Es müssten Romane sein wie Don DeLillos »Weißes Rauschen«, in dem der Erzähler mit seinem Sohn zu Bränden aufbrechen kann, weil sie einen Einstieg ins Gespräch bieten. »Es war die Nacht, in der das Irrenhaus abbrannte. Heinrich und ich stiegen in das Auto und fuhren hin, um zuzuschauen. Am Ort des Geschehens befanden sich noch andere Väter mit ihren heranwachsenden Söhnen. Offenbar suchen Väter und Söhne bei solchen Gelegenheiten die Gesellschaft voneinander. Brände helfen, sie einander näherzubringen, bieten einen Einstieg ins Gespräch.«[2]

Es müssten Inszenierungen sein wie William Forsythes »Three Atmospheric Studies« (2005), in der ein Bombenanschlag im Nahen Osten in eine mehrdimensionale Bühnensprache aus Tanz, Sprechtheater und Installation übersetzt wurde, so dass ein Zeitknoten wahrnehmbar wurde, den zu zerschlagen es utopische Kräfte bräuchte.

Es wird in jedem Fall unheimlich sein, was wir sehen, es wird die Rede sein müssen von Desintegrität, Dissonanz und einem Auseinanderfahren. Es wird aber eine andere Unheimlichkeit sein als die in den Genrefilmen und Medienerzählungen vordergründige, eine Art Gegenunheimlichkeit, die sich im besten Fall durchaus mit der Komik paaren kann, eine Kombination, die am meisten Schlagkraft besitzt.

Wir, die wir paradoxerweise Stabilität über Katastrophenerzählungen und reale Katastrophenproduktion herzustellen suchen, vielleicht weil sie mit geschlossenen Rettungsbildern einhergehen, wir werden mit der Veränderbarkeit der Welt leben müssen. Aber zuerst müssen wir die Katastrophengrammatik lernen, weil sie sowieso gesprochen wird, weil sie unser täglich Brot ist, weil sie die Sprache ist, die über unsere Köpfe hinweg gesprochen wird, die herrschende Sprache.

Fußnoten

[1]

Niklas Luhmann: Soziologie des Risikos, Berlin 2003, S. 5.

[2]

DeLillo: Weißes Rauschen (Anm. 5), S. 327.

fake reports

sie arbeiten hier wieder einmal zusammen: präsenzmaschinen (1 und 2), medienmaschinen (3 und 4) und mythenmaschinen (5 und 6). sie könnten fotografen, broker, moderatoren, kabelträger, pr-menschen, journalisten, politiker sein, wobei man sagen muss, alles eher im kleinformat. trotzdem: sie haben etwas mit den medien zu tun, aber auch haben umgekehrt die medien mit ihnen zu tun – und rhetoriken, formate, gesten, narrative strukturen sind für sie genauso bestimmend wie mentalitäten, politische haltungen oder auch kulturalismen und nicht zuletzt die ganz banalen alltagszwänge. sie sind uns also ähnlich. sie versuchen sich zurechtzufinden, betreiben mimikry an dem, was sie nicht verstehen. sie sind also überfordert.

I.»situation room« (misslingendes wohnzimmer)

1.live sein!

1

überhaupt wolle er jetzt nichts mehr wissen.

2

ja, sie wolle sich auch betrinken, und sie wolle eigentlich auch nichts mehr wissen.

1

warum sie dann dauernd das fernsehen laufen habe?

2

man müsse doch erfahren, was da draußen los sei.

1

sie sagten einem ja nichts.

2

und doch: man müsse doch wissen, wenn wieder was los sei, habe sie sich gesagt.

1

und er habe gesagt: ich betrinke mich jetzt.

2

und sie? sie habe dann doch eher nüchtern bleiben wollen. sie habe die allgemeine hysterie nicht an sich spüren wollen.

1

sie habe sich eben gesagt: ich bleibe nüchtern.

2

nachdem er gesagt habe: ich betrinke mich jetzt.

1

nachdem sie gesagt habe: oh my god, oh my god, oh my god.

2

nachdem er gesagt habe: scheiße, die ganze sache kommt runter.

kurzes schweigen.

3

irgendwann vorher habe man begonnen, wahllos loszufotografieren.

4

man sei schon eine ganze weile wahllos vor den wohnblocks herumgestanden, und plötzlich habe man begonnen, wahllos loszufotografieren.

3

eben habe man noch keine bilder gemacht, und plötzlich habe man dann begonnen, bilder zu machen.

4

nachdem man schon eine ganze weile vor den wohnblocks gestanden sei mit all den anderen leuten und in die richtung geglotzt habe und sich darüber beschwert habe, dass die anderen leute fotos davon machten.

3

man habe sich zusammen darüber beschwert, bis man angefangen habe, selber fotos zu machen.

4

man habe ja eher wegfotografiert als fotografiert, man habe sich eher weginformiert als informiert.

kurzes schweigen.

5

was hätte man denn sonst auch machen sollen?

6

telefonieren!

5

ja, immer anrufen.

6

aber wen anrufen?

5

egal, jeden, jeden hätte man anrufen können.

6

alle hätten versucht zu telefonieren. ein jeder habe praktisch versucht zu telefonieren. auch sie hätten versucht zu telefonieren. doch niemanden habe man erreichen können, weil alle leitungen tot gewesen seien.

5

eine stimme sagte: due to a hurricane … due to heavy calling, your call can not be completed.

6

egal. man habe es trotzdem immer wieder versucht.

5

bevor man eine ganze weile wahllos durch die stadt gelaufen sei und ebenso wahllos bilder gemacht habe. bevor man doch bloß wieder angekommen sei vor den wohnblocks.

2.einen zentimeter abstand nehmen

2

eher sagen: das hast du jetzt aber im tv gesehen. das hast du jetzt aber wirklich im tv gesehen.

1

und das doch nicht entscheiden können.

2

beginnen zu sagen, dass man es im tv gesehen hat. beginnen zu überlegen: wo jetzt? schließlich sei man dabei gewesen.

1