Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ars vivendi

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

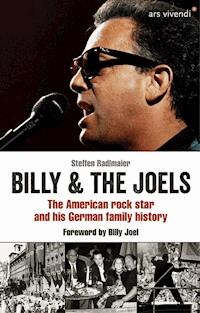

Billy Joel – einer der erfolgreichsten Popmusiker der Welt. Was nur wenige wissen: Der 'Piano Man' hat deutsch-jüdische Wurzeln, sein Vater stammte aus Nürnberg. Steffen Radlmaier hat die vielen unbekannten Familiengeschichten des Idols in einem bewegenden Buch eingefangen und dafür akribisch recherchiert. Unter anderem führte er lange Interviews mit Billy Joel, seiner Tochter Alexa Ray Joel, seinem Vater Helmut und seinem Halbbruder Alexander. Doch dieses Buch erzählt ebenso von amerikanischer Musik und deutscher Geschichte, von Nürnberg, New York, Berlin, Auschwitz, Havanna und Wien, von Erfolg und Misserfolg, von Glück und Unglück, Sturm und Drang und Rock 'n' Roll. Ein Muss, nicht nur für Fans von Billy Joel! Ein Blick hinter die Kulissen und in die deutsche Vergangenheit des Weltstars Billy Joel. Vollkommen aktualisierte, überarbeitete und erweiterte Auflage. Mit einem Vorwort von Billy Joel.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 386

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Steffen Radlmaier

Billy & The Joels

Der amerikanische Rockstar

und seine deutsche Familiengeschichte

Mit einem Vorwort von Billy Joel

ars vivendi

Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage Oktober 2015)

Copyright © 2015 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG,

Bauhof 1, 90556 Cadolzburg

www.arsvivendi.com

Teile des Buches von Steffen Radlmaier erschienen 2009 im Heyne Verlag, München, unter dem Titel Die Joel-Story, Billy Joel und seine deutsch-jüdische Familiengeschichte.

Umschlaggestaltung: ars vivendi unter Verwendung folgender Fotos:

© Steve Jennings/Corbis (oben groß), Stadtarchiv Nürnberg (unten links)

Steffen Radlmaier (unten Mitte), Günter Distler (unten rechts)

Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag

eISBN 978-3-86913-458-1

Für Alice und Julian

Inhalt

Vorwort – von Billy Joel

Das alte Feuer brennt noch immer

Gründerjahre in Nürnberg

Tanz auf dem Berliner Vulkan

Flucht und Exil in Kuba

Die Irrfahrt der »St. Louis«

Endlich in den USA

Neubeginn in New York

Wiedergutmachung

Der ferne Vater

Start mit Hindernissen

Wiedersehen

»Piano Man« in Los Angeles

»Say Goodbye To Hollywood«

Der Durchbruch

Wer selbst im Glashaus sitzt

Traum und Albtraum

Neue Liebe, neues Glück

Das Ende des Kalten Krieges

Stürmische Zeiten

Wiener Blut

Trennung und Abschied

Vater und Söhne

Wie wird man Dirigent?

Neue Herausforderungen

Zeit der Krisen

Comeback

Im Zeichen der Fledermaus

Stellung beziehen

In Daddys Fußstapfen

Aufbruch zu neuen Ufern

Famous Last Words

Nachwort

Anmerkungen

Quellenverzeichnis

Billy Joel Diskografie

Lebensdaten

Zum Autor

Glücklich ist, wer vergisst,

was doch nicht zu ändern ist.

Johann Strauß, Die Fledermaus

Vorwort – von Billy Joel

Ich habe lange Zeit kaum etwas von meiner Familiengeschichte gewusst, sie steckt für mich voller Geheimnisse. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich noch ein Kind war, und ich habe meinen Vater erst Anfang der 70er-Jahre als Erwachsener wiedergetroffen.

In gewisser Weise verdanke ich meine Existenz den großen Katastrophen im Europa des 20. Jahrhunderts: Die Eltern meiner Mutter flohen vor dem Horror des Ersten Weltkriegs aus Großbritannien in die USA, und die Eltern meines Vaters mussten Deutschland wegen des Naziregimes verlassen. Während ein großer Teil meiner Familie vernichtet wurde, überlebten meine Eltern – und ich wurde geboren. Das ist für mich bis heute ein unbegreiflicher Widerspruch.

Billy Joel 1994 beim Konzert auf dem Nürnberger Zeppelinfeld © Günter Distler

Billy Joel bei einem Konzert in der Münchner Olympiahalle, 1990 © Helmut Ölschlegel

Nach Deutschland komme ich immer mit gemischten Gefühlen. Das betrifft natürlich in erster Linie die Vergangenheit. Als Kind hatte ich viele Klischeebilder von den bösen Deutschen im Kopf, wie ich sie aus Fernsehfilmen kannte. Umso erstaunter war ich deshalb bei meinen ersten Deutschlandbesuchen: Ich traf hier viele junge Leute, die genauso dachten und fühlten wie ich. Meine größten Tournee-Erfolge hatte ich in Deutschland. Hier ist unser bestes und leidenschaftlichstes Publikum zu Hause.

Durch meinen Vater bin ich ja ein bisschen deutsch und zugleich jüdisch, wenn auch nicht religiös, erzogen worden. Ich bin in Amerika aufgewachsen, in Levittown, und da macht man keine großen Unterschiede zwischen Christen und Juden, Italienern, Iren und Deutschen. Ich übertrage auch nicht die Sünden der Väter auf die Söhne und Töchter. Wenn einer verzeihen muss, dann ist das mein Vater. Ich bin nicht verantwortlich für die Fehler der vorherigen Generation, aber ich möchte diese Fehler nicht wiederholen. Deswegen will ich meine Geschichte kennenlernen.

Alles Deutsche fasziniert mich. Ich habe deutsches Blut. Und ich frage mich oft: Warum bin ich so anders als meine Freunde? Warum bin ich so voller widerstreitender Gefühle? Warum bewegen mich Musik und Kultur so stark? Was ist los mit mir? Ich glaube, das ist mein deutsches Erbe.

Ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen. Seltsamerweise sind fast alle meine Lieblingskomponisten Deutsche: Bach, Händel, Mendelssohn, Beethoven, Wagner, Schumann und auch Mozart kann man ja dazurechnen. Irgendetwas in der deutschen Seele lässt sich am besten mit Musik ausdrücken: Sturm und Drang. Ich weiß auch nicht genau, was das ist. Aber ich habe es, mein Vater hat es und mein Bruder Alex hat es auch.

New York, Januar 2009

Das alte Feuer brennt noch immer

Rockstars gehen nicht in Rente. Mit 65 Jahren will es Billy Joel noch einmal wissen. Er ist auf dem Gipfel seines Ruhmes angekommen und erlebt ein unglaubliches Comeback. Und das, obwohl er seit über 20 Jahren kein neues Pop-Album mehr veröffentlicht hat. Die Fans haben ihn nicht vergessen und sind ganz wild auf seine alten Songs, die für viele zum Soundtrack ihres Lebens gehören.

»Welcome to my birthday party!« Mit diesen Worten begrüßt Billy Joel die 20.000 Besucher im ausverkauften Madison Square Garden in New York. Es ist Freitag, der 9. Mai 2014 – und sein 65. Geburtstag. »Ich dachte, dass ich mich in diesem Alter aufs Altenteil zurückziehen würde … oder zumindest nicht mehr ›Billy‹ gerufen werde!«

Er beginnt das Konzert mit dem trotzigen Selbstbekenntnis »My Life«, und dann brennt er zwei Stunden lang ein Hitfeuerwerk ab, unterbrochen von ein paar weniger bekannten Songs. Das Publikum feiert den Piano-Man wie einen Volkshelden und reagiert ebenso begeistert wie die Musikkritiker, die längst ihren Frieden mit dem einst oft unterschätzten Musiker geschlossen haben. Das Heimspiel wiederholt sich (mit leicht veränderter Setlist) einmal im Monat. Billy Joel liebt New York, und New York liebt Billy Joel.

»Billy Joel at the Garden« nennt sich das ungewöhnliche Projekt, das Dennis Arfa, Joels Konzertagent seit 1976, mit eingefädelt hat. »Madison Square Garden hat mit Billy Joel einen Franchise-Vertrag in der Tradition der New York Knicks and Rangers abgeschlossen«, sagt Arfa von Artist Group International (AGI) in New York. »Billy wird einmal im Monat im Garden spielen, solange es eine Nachfrage gibt.« Er ist der erste Pop-Künstler, dem dieses Modell vorgeschlagen wurde. Wohl nicht zufällig, denn Billy Joel hält den Rekord im Madison Square Garden: Seit 1978 hatte er dort 47 Auftritte, einschließlich einer ausverkauften Serie von 12 aufeinanderfolgenden Konzerten 2006 und einem bewegenden Gastauftritt am 12. Dezember 2012 beim Benefizkonzert für die Opfer des Sturms »Sandy«.

Bill Joel befand sich damals in bester Gesellschaft: »Es war lustig, denn Backstage beim Konzert vom 12.12.12. gab es keine Frischlinge. Da kam Keith (Richards), und Keith stammt aus der Zeit von Tutanchamun. Außerdem waren da noch Pete Townshend und Mick (Jagger) und McCartney. Rollstuhl-Rocker. Nebenan saß Bon Jovi, und unten in der Halle stand Bruce (Springsteen), und wir fühlten uns wie die Youngsters. Aber alle machen weiter und sind dabei viel älter, als wir jemals zu werden glaubten. Ich dachte, es gäbe ein vorgeschriebenes Rentenalter mit 40, aber dann haben die Stones diese Hürde genommen. Jetzt sind Bruce und ich in den 60ern und die Älteren schon in den 70ern.« (1)

Billy Joel bricht im Rentenalter seinen eigenen Rekord: Auf Anhieb waren alle zwölf Garden-Konzerte 2014 ausverkauft, 2015 ging es so weiter – ein Ende ist nicht abzusehen. Vielleicht muss er dort länger auftreten, als ihm lieb ist, um nicht vertragsbrüchig zu werden. Es muss schon ein Papst höchstpersönlich kommen, damit ein Konzert im Madison Square Garden verschoben wird: Wegen einer Veranstaltung mit Papst Franziskus am 25. September 2015 wurde Billys Auftritt um einen Tag verlegt.

Auf der Bühne ist jedenfalls weiterhin mit Billy Joel zu rechnen. Nach ein paar Testkonzerten (in Australien und beim New Orleans Heritage Festival) gab es im Herbst 2013 eine kleine Tournee in Großbritannien und Irland. Im Dezember überreichte ihm dann Präsident Barack Obama in Washington den Preis des Kennedy Centers für sein Lebenswerk. Eine höhere Auszeichnung für US-Musiker gibt es kaum. Der Künstler, der jetzt offiziell zu den »Besten der Besten« gehört, kommentierte selbst die Preisverleihung in einem Billboard-Interview (Januar 2014) gewohnt lässig: »Das war wirklich ein aufregendes Erlebnis. Du sitzt da, und alles geht von selbst. Das State Department gibt dir den Preis, du triffst den Präsidenten und die First Lady, die alle so nette, schmeichelnde Worte über dich sagen. Leute kommen und schütteln dir die Hand, ich musste gar nichts tun. Ich musste nicht mal eine Dankesrede loslassen, ich saß einfach da. Tony Bennett hat eine Rede über mich gehalten. Es ist lustig, wenn mir Leute sagen: ›Du warst großartig bei der Preisverleihung des Kennedy Centers‹, dann erwidere ich: ›Ich habe doch gar nichts gemacht, sondern bin einfach nur dagesessen.‹ So gesehen war es ein leichter Job.« (2)

Im selben Interview antwortete Billy Joel auf die Frage, was ihm Erfolg bedeutet: »Im Grunde ist es der gegenseitige Respekt, den andere Musiker vor dir haben. Wenn die Leute, mit denen ich arbeite, die Jungs in der Band, denken, du hast es gut hingekriegt, wenn sie aufeinander stolz sind und dadurch angespornt werden. Das Gleiche gilt für meine Roadies, die Leute, die alles aufbauen, das Licht, den Sound, die Bühne. Die sind wirklich stolz darauf, mit uns zu arbeiten, und würden jedem erzählen, dass sie mit keiner anderen Band arbeiten wollen. Es gibt einen esprit de corps, wir sind fast so was wie eine militärische Einheit. Wir gehen rein und erledigen unseren Job, und hinterher sind wir stolz auf den erledigten Job. Wenn du mit Freude bei der Sache bist, das ist für mich ein richtiger Erfolg. Sehen Sie, das Geld ist großartig, ich hatte andere Jobs, aber dieser hier ist besser bezahlt als alle anderen. Aber ich denke, es hat mehr zu tun mit Respekt und der Befriedigung über eine gelungene Leistung, und damit, dass das Publikum zufrieden heimgeht und viel Lärm macht. Ich habe immer gesagt, dass 50 Prozent dessen, was in einem Konzert passiert, mit dem Publikum zu tun hat. Wenn du für ein totes Publikum spielst, fängst du selbst an zu stinken. Wenn wir für ein tolles Publikums spielen, werden wir immer besser. Man will, dass es Krach macht. Es ist wie beim Sex, wenn sie nicht laut werden, besorgst du es ihnen nicht richtig.« (3)

Wichtiger als Ruhm ist für Billy Joel immer die Musik gewesen, die Rolle des Rockstars hat ihn nie sonderlich interessiert, wie er dem Radioreporter Alec Baldwin erklärt: »Ich weiß, dass ich musikalisches Talent habe. Ich denke aber, so gut bin ich auch wieder nicht. Ich glaube, ich kann das ganz gut einschätzen. Ich kann Starrummel und Musikerexistenz auseinanderhalten. Die Musik ist das einzig Wichtige für mich. Das eine ist der Job, das andere das Leben. Ich kann jeden Tag um 17 Uhr das Rockstar-Ding abschalten. Ich gehe einkaufen, ich koche mir mein Essen, ich spüle das Geschirr ab, ich bringe den Müll raus. Ich weiß, wer ich bin. Und die Musik hat nichts mit Geld oder Karriere zu tun. Sie ist einfach ein Teil von mir. Es ist wie mit der Liebe. Musik, Liebe, Essen, Freundschaft, meine Tochter – all diese großartigen Dinge.« (4)

In den Jahren zuvor war allerdings nicht alles glatt gelaufen für Billy Joel, der wieder einmal mit einer ganzen Reihe von gesundheitlichen und privaten Problemen zu kämpfen hatte. Im Juni 2009 gaben er und seine 33 Jahre jüngere Frau Katie Lee ihre Trennung bekannt – seine dritte Ehe war nach knapp fünf Jahren gescheitert.

Außerdem machten Billy Joel seine Hüftprobleme immer mehr zu schaffen. Schon bei einer »Face to Face«-Tour mit Elton John Anfang 2010 waren die Schmerzen fast nicht auszuhalten. Nach vielen Fehldiagnosen stellten die Ärzte endlich fest, dass er eine beidseitige Hüftdysplasie hatte, er konnte kaum noch laufen. Eine doppelte Hüftoperation war notwendig und setzte ihn monatelang außer Gefecht. Joel brauchte mehr als ein halbes Jahr, um sich von der Operation zu erholen, und musste in einer mühseligen Therapie das Laufen erst wieder lernen. Der New York Times erzählte Joel: »Ich bin wahrscheinlich schon mit einer Dysplasie auf die Welt gekommen. Früher hat man bei einer Geburt manchmal Zangen zu Hilfe genommen. Ich war eine Steißgeburt, deshalb sind vermutlich meine Hüften ramponiert. Jahrelang vom Klavier runterzuspringen und auf den harten Bühnenbrettern zu landen hat die Sache bestimmt nicht besser gemacht. Damals in den 70ern hüpfte ich oft mit einem Salto vom Klavier. Ich kletterte an den Lautsprecherkabeln hoch und hing dort kopfüber, alles nur, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn du als Vorgruppe auftrittst, musst du alles tun, was du kannst. Aber mit den Jahren wird das qualvoll. Ab einem bestimmten Zeitpunkt konnte ich nicht mehr laufen; ich hatte so einen kleinen Rollstuhl, mit dem ich immer in die Möbel krachte. Zu der Zeit, als ich im März 2010 die Tournee mit Elton John beendete, hatte ich große Schmerzen, und im Laufe des Jahres wurde es immer schlimmer. Ich bin froh, dass ich die Operation hinter mir habe, sie hat mein Leben verändert. Ich bin endlich wieder mobil.« (5)

Billy Joel litt immer noch an den Folgen der Operation, als er vom Tod seines Vaters erfuhr. Helmut Joel starb nach langer Krankheit am 7. März 2011 im Alter von 87 Jahren in Wien. Er wurde auf eigenen Wunsch auf dem Jüdischen Friedhof in seiner Geburtsstadt Nürnberg beigesetzt – neben seinen Eltern Karl und Meta Joel, Billys Großeltern. Außer Helmuts zweiter Frau Audrey und seinem Sohn Alexander war auch sein alter Schulfreund Rudi Weber bei dem Begräbnis. Ein anderer Schulkamerad von Helmut Joel hielt die Grabrede: Arno Hamburger, Vorsitzender der jüdischen Kultusgemeinde in Nürnberg.

Billy Joel selbst konnte nicht zur Beerdigung seines Vaters in der Heimat seiner Vorfahren kommen. Der lange Flug von den USA nach Deutschland war ihm nach der Hüftoperation zu anstrengend.

Drei Jahre später, als die Dinge wieder gut für Billy liefen, starb seine betagte Mutter, zu der er immer ein besonders enges Verhältnis gehabt hatte, auf Long Island. Auf der offiziellen Homepage von Billy Joel war zu lesen: »Rosalind Nyman Joel ist am 13. Juli 2014 im Alter von 92 Jahren gestorben. Sie hinterlässt ihren Sohn Billy Joel und ihre Tochter Judy Molinari, ihre Schwester Berta Miller und ihre zwei Enkeltöchter, Alexa Ray Joel und Rebecca Molinari Gehrkin. An Stelle von Blumen bittet die Familie in ihrem Namen um Spenden für The Little Shelter.«

Gründerjahre in Nürnberg

Rückblende. In den Goldenen 20er-Jahren, die in Wirklichkeit so golden gar nicht waren, hatte der Nürnberger Vertreter Karl Amson Joel eine Vision: Er wollte einen modernen Versandhandel nach amerikanischem Vorbild aufziehen. Amerika klang nach Fortschritt und Erfolg. Erfahrungen in der Textilbranche hatte der junge Mann bereits durch seine Tätigkeit für das Versandhaus Witt in Weiden sammeln können. Joel kratzte all seine Ersparnisse zusammen, insgesamt 10 000 Reichsmark, und gründete 1927 die Wäschemanufaktur Karl Joel. Das hörte sich gut an, war anfangs allerdings nur ein bescheidener Ein-Mann-Betrieb. Als Büro und Lager diente die gutbürgerliche Vierzimmerwohnung in der Uhlandstraße 9. Das Jugendstilhaus steht heute noch in der Nürnberger Nordstadt, im Erdgeschoss befindet sich seit Langem die Szenekneipe Cantina.

Das Nürnberger Wohnhaus, in dem Karl Joel sein Versandgeschäft gründete © Steffen Radlmaier

Das Warenangebot der aufstrebenden Firma, die sich langsam, aber sicher einen Kundenstamm aufbaute, war überschaubar: Vor allem Bettwäsche und Stoff-Meterware gingen in den Versand.

Schon bald musste Meta Joel ihrem geschäftstüchtigen Mann zur Hand gehen: Zusammen bearbeiteten sie tagsüber die Bestellungen und fuhren die fertig verschnürten Pakete abends mit dem Leiterwagen zur Post. Oben auf dem kleinen Karren saß oft ihr kleiner Sohn Helmut und genoss die Schüttelpartie auf dem Kopfsteinpflaster.

Helmut, der nach seinem Großvater den zweiten Vornamen Julius bekam, wurde am 12. Juni 1923 in Nürnberg geboren – in dem Jahr, als die verheerende Inflation in Deutschland ihren Höhepunkt erreichte und unvorstellbare Geldwerte vernichtete. Für einen US-Dollar bekam man damals 4,2 Billionen Mark. Es war auch das Jahr des missglückten Hitler-Putsches in München, dem ersten Versuch der Nationalsozialisten, die Macht im krisengeschüttelten Deutschen Reich zu ergreifen.

Helmut blieb das einzige Kind von Karl und Meta Joel. Die jüdische Familie, deren Name an einen der zwölf »kleinen Propheten« aus der Bibel erinnert, stammte väterlicherseits aus der fränkischen Kleinstadt Colmberg bei Ansbach, die ähnlich wie Nürnberg von einer malerischen Burg überragt wird. Zu den Vorfahren im frühen 19. Jahrhundert zählte der Schneidermeister Joel Feist, der Urgroßvater (geboren 1806) und dessen Sohn Julius, der ein Haus am Markt 12 hatte.

Die Großeltern mütterlicherseits hießen Fleischmann, hatten fünf Kinder und kamen aus Oberlangenstadt bei Bamberg, wo sie einen Zigarrenladen betrieben.

Die Joels waren seit langem in der Textilbranche tätig: Großvater Julius, der die Ansbacherin Sara Schwab geheiratet hatte, war gelernter Schneider. Auch sie hatten fünf Kinder, zwei Söhne und drei Töchter: Karls älterer Bruder hieß Leon, seine Lieblingsschwester Melitta, genannt Litti.

Melitta Joel heiratete später Fred Fleischmann, also ihren Schwager – was die Sache ein bisschen kompliziert macht. »Ja, die Schwester meines Vaters hat den Bruder meiner Mutter geheiratet«, bestätigte Helmut Joel. Im Bayerischen Musiker-Lexikon ist die Musikpädagogin Melitta Fleischmann (geboren am 30. Januar 1896 in Ansbach) mit einem kurzen Eintrag erwähnt. Sie soll bis zu ihrer Emigration 1938 in Genua, Mailand und München unterrichtet haben.

Die Qualität der Ware und die günstigen Preise der Wäschemanufaktur Karl Amson Joel sprachen sich herum. Vor allem bei der ländlichen Bevölkerung kam der Versandhandel gut an. Immer mehr Päckchen und Pakete mussten gepackt werden, sodass die Joels mit der Arbeit nicht mehr nachkamen. Und da die Wohnung aus allen Nähten platzte, sah sich der erfolgreiche Jungunternehmer, ein stets gut gekleideter Herr, der schon in jungen Jahren schütteres Haar hatte, nach neuen Betriebsräumen um. In der Kohlengasse arbeiteten 1929 bereits sechs junge Frauen für Joel, dessen Betrieb schnell expandierte. Bald wurde es schon wieder zu eng, und die Wäschemanufaktur zog erst ins Hansa-Haus am Plärrer und wenig später in ein Fabrikgebäude in der Landgrabenstraße 46.

Karl und Meta Joel in den 30er-Jahren © Stadtarchiv Nürnberg

Mit sechs Jahren wurde Helmut Joel, ein schmaler Junge mit dunklen Haaren, eingeschult und lernte in der Uhland-Schule den gleichaltrigen Rudi Weber kennen. Daraus sollte sich eine lebenslange Freundschaft entwickeln. Die beiden waren, wie damals üblich, in einer reinen Knabenklasse, trugen wie alle anderen sonntags meist Matrosenanzüge, werktags kurze Lederhosen und Kniestrümpfe und spielten in den Schulpausen mit ihren Klassenkameraden Fangen. Nur beim Religionsunterricht wurde die Klasse aufgeteilt in katholische, evangelische und jüdische Schüler. Ein Problem hatte damit niemand.

Klassenfoto 1930: Helmut Joel (2. v. l. vorne) und Rudi Weber (4. v. r. vorne) © Sammlung Radlmaier

»Helmut war ein sehr guter Schüler und ein witziger Bursche mit rascher Auffassungsgabe«, erinnerte sich der inzwischen verstorbene Rudi Weber, der damals in der Pilotystraße wohnte. »Er zählte in allen Fächern zu den Besten und interessierte sich besonders für Mathematik und Musik.« Rudi Webers Vater hatte als Immobilienmakler während der Weltwirtschaftskrise ein Vermögen verloren, war in zweiter Ehe verheiratet und lebte mit seiner großen Familie in bescheidenen Verhältnissen. Politisch waren die Webers links orientiert und die immer unverschämter auftretenden Nationalsozialisten beobachteten sie mit tiefem Misstrauen.

Auf dem Schulweg kamen die beiden Klassenkameraden oft an Schaukästen vorbei, in denen Zeitungsausschnitte zu sehen waren. »Die Juden sind unser Unglück«, buchstabierten die Jungen mühsam und mussten über die Karikaturen mit hässlichen, hakennasigen Männern lachen. Auch die meisten Erwachsenen nahmen die sogenannten Stürmer-Kästen, die der nationalsozialistische Nürnberger Verleger Julius Streicher zur Verbreitung seiner Hassparolen nutzte, anfangs nicht weiter ernst.

Seit 1923 gab der kahlköpfige »Franken-Führer« das antisemitische Wochenblatt Der Stürmer heraus, das immer größere Auflagen (durchschnittlich 600 000 Exemplare) erzielte und in ganz Deutschland vertrieben wurde. Doch hätten es sich die Joels niemals träumen lassen, dass sie es selbst einmal zu Schlagzeilen in diesem Schundblatt bringen würden.

Denn die Zeiten schienen äußerst günstig für den jüdischen Jungunternehmer und Selfmademan. Das Geschäft florierte. Sogar während der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er-, Anfang der 30er-Jahre – Folge des New Yorker Börsenkrachs im Oktober 1929 –, deren Auswirkungen man auch in Deutschland gewaltig zu spüren bekam. Die ökonomische Krise begünstigte die Spaltung der Gesellschaft ebenso wie die politische Radikalisierung. Armut und Arbeitslosigkeit wurden zum Massenphänomen, im Februar 1933 waren über sechs Millionen Deutsche arbeitslos – und bald sollte die Agonie der Weimarer Republik ihren kritischen Punkt erreichen.

Dank ihres blühenden Geschäfts konnten sich die Joels schon bald eine schöne Villa in der Nürnberger Südstadt mieten, und Helmut musste die Schule wechseln. Rudi Weber besuchte seinen Freund auch in dessen neuem Domizil regelmäßig. Meta Joel war froh, dass ihr zurückhaltender Sohn einen echten Kumpel gefunden hatte. »Sie war eine warmherzige, freigebige Frau und hielt die Familie zusammen«, erzählte Rudi Weber. »Denn ihr Mann arbeitete von früh bis spät, war oft außer Haus und hatte wenig Zeit.«

Die Familie Joel ca. 1927: Karl (Mitte, stehend), seine Schwiegermutter (rechts daneben), seine Frau Meta (sitzend rechts außen), sein Sohn Helmut (im weißen Anzug) und seine Mutter Sara (rechts daneben) © Privatsammlung Audrey und Helmut Joel

Wie es in gutbürgerlichen Kreisen damals üblich war, hatten auch die Joels ein Klavier. Abends entspannte sich Karl, der für die Musik von Richard Wagner schwärmte, gerne am Piano, und er sorgte dafür, dass sein Sohn schon früh Musiklektionen bei einer Frau Hoffmann bekam. Außerdem war Karls Schwester, die lustige Tante Litti, Klavierlehrerin und konnte dem kleinen Helmut ein paar Kunstkniffe beibringen. Ab und zu ging die Familie zusammen ins Nürnberger Opernhaus, um sich Opern und Operetten anzusehen. Die Joels pflegten ihre Liebe zur klassischen Musik. Besonders »Die Fledermaus« von Johann Strauß sollte später eine wichtige Rolle in der Familiengeschichte spielen. Das walzerselige Stück, das Heuchelei, Lebensekel und Lebensgier ebenso thematisiert wie die Magie der Musik, taucht wie ein Leitmotiv immer wieder auf. Es gipfelt in dem lebensweisen Schlager: »Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.«

Innerhalb weniger Jahre brachte es Karl Joel in Nürnberg zu Ansehen und Wohlstand: Er legte sich ein Automobil samt Chauffeur zu, zu Hause in der Sigenastraße 4 gab es Telefon und Grammofon, damals alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Doch trotz des wachsenden Wohlstands blieben die Joels bodenständige Leute, fränkische Bescheidenheit galt als selbstverständliche Tugend.

Am Wochenende fuhr man, so oft es ging, mit dem Auto aufs Land, am liebsten in die Fränkische Schweiz, und nahm dabei auch gerne Bekannte und Verwandte mit.

»Wir waren eine ganz normale Nürnberger Familie«, erinnerte sich Helmut Joel, der vier Sprachen beherrschte, aber sein ganzes Leben lang seinen fränkischen Zungenschlag behielt. »Dass wir als Juden etwas Besonderes waren, dämmerte mir erst mit der Zeit.« Mit Religion hatten die Joels nicht viel am Hut, sie aßen gerne fränkisch-deftig, Schweinebraten mit Kloß oder Bratwürste auf Kraut, und selbst das Weihnachtsfest feierten sie wie alle anderen mit Christbaum, Weihnachtsgans und Nürnberger Lebkuchen.

Die Brüder Leon und Karl Joel bei einem Ausflug zur Zugspitze © Privatsammlung Audrey und Helmut Joel

Manchmal kam sonntags Onkel Leon, der Bruder von Karl, zu Besuch, der in der mittelfränkischen Beamtenstadt Ansbach ein Wäschegeschäft führte. Der Laden befand sich im Erdgeschoss eines dreistöckigen Hauses, in den oberen Stockwerken wohnte die Familie.

Das ehemalige Wohn- und Geschäftshaus von Leon Joel in Ansbach © Steffen Radlmaier

Leon hatte als Soldat im Ersten Weltkrieg gekämpft und war stolz auf sein »Eisernes Kreuz«. Manchmal erzählte er von den grauenhaften Schlachten an der Front, von Gaswolken und Wundbrand. Wie sein Bruder Karl, der wegen Verdachts auf Basedow-Krankheit nicht zum Militär eingezogen worden war, fühlte er sich in erster Linie als Deutscher und dann erst als Jude. Er war sich sicher, dass er als überzeugter Patriot und verdienter Kriegsveteran vom Naziregime nichts zu befürchten hatte. »Uns kann nichts passieren«, sagte er immer, wenn das Gespräch auf Hitler und seine fanatischen Anhänger kam.

Das Geschäft von Leon Joel in der Nürnberger Straße 22, ganz in der Nähe des Schlosses, war bei den Ansbachern wegen der günstigen Preise beliebt. In Zeitungsannoncen lockte er mit »unglaublich niedrigen Ausnahmepreisen«: Wickelschürzen für 2,25 Mark, blauer Anzugstoff für 4,20 pro Meter, Herrensocken für 75 Pfennige oder Sportflanellhemden für 2 Mark.

Anzeige von Leon Joel in der Fränkischen Zeitung vom 11.3.1933

Die Probleme begannen mit Hitlers Machtergreifung Anfang 1933. Begeistert begrüßte ein großer Teil der Bevölkerung den scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg des glühenden Antisemiten und Nationalisten zum allmächtigen Diktator. Es war der Anfang vom Ende einer einst bewunderten Kulturnation und der Beginn jenes Zivilisationsbruchs, der Deutschland in ein Reich des Bösen verwandelte. Die Diskriminierung der Juden und ihre Verdrängung aus der Wirtschaft wurden zum erklärten Ziel der Politik, Boykotte gegen den jüdischen Einzelhandel standen am Anfang. Mit einer beispiellosen Propagandakampagne machten die Nationalsozialisten Stimmung gegen jüdische Mitbürger. Bereits am 31. März 1933 brachte der Völkische Beobachter auf der Titelseite einen Aufruf des fanatischen Antisemiten Julius Streicher, in dem Juden als Kriegsgewinnler, Zuchthäusler, Deserteure und marxistische Landesverräter beschimpft wurden. Die Tirade gipfelte in den Worten: »Alljuda soll den Kampf so lange haben, bis der Sieg unser ist! Nationalsozialisten! Schlagt den Weltfeind! Und wenn die Welt voll Teufel wär, es muss uns doch gelingen!«

Plakat der NSDAP aus dem Jahr 1932

Am 1. April begann die systematische Verfolgung der Juden in Deutschland mit einem Boykott jüdischer Geschäfte. Organisator dieser dumm-dreisten Aktion war Julius Streicher. In Nürnberg segelten an diesem Samstag Flugblätter vom Himmel: »An alle Juden! Eure Macht ist zu Ende! Eure Stunde hat geschlagen! – Schaffender Deutscher! Ab heute 10 Uhr beginnt der deutsche Boykott gegen die Gräuelpropaganda des internationalen Judentums … Kein Deutscher kauft mehr beim Juden!« SA-Leute pöbelten in vielen Städten Kunden an oder verwehrten ihnen den Zugang. Kaufhäuser, überwiegend in jüdischem Besitz, waren davon besonders betroffen. Der Boykott blieb zunächst eine einmalige Aktion, die wegen des negativen Echos im Ausland nach drei Tagen abgebrochen wurde. Doch die NS-Parole »Kauft nicht bei Juden!« wurde bald schon zum geflügelten Wort. Als Folge machten neben den Schikanen bald auch dramatische Umsatzeinbußen vielen Händlern wie Leon Joel das Leben schwer. Der Stürmer listete auch die »Judenfirmen in Ansbach« auf, darunter das Wäschegeschäft von Leon Joel, der Verwaltungsrat in der jüdischen Gemeinde war, und denunzierte die Kunden als »Volksverräter«.

In Ansbach, wo in der Rosenbadstraße noch heute eine der bedeutendsten barocken Synagogen Süddeutschlands steht, stießen die antisemitischen Sprüche der Nazis schon frühzeitig auf offene Ohren. Im Herbst 1922 hielt Julius Streicher im Hofgarten erstmals eine Hetzrede gegen die Juden, 1923 klebten an jüdischen Geschäften bereits rote Zettel mit der Aufschrift »Die Juden sind unser Unglück!«, 1927 wurde der Jüdische Friedhof zum ersten Mal verwüstet, 1932 ein weiteres Mal. Die NSDAP erzielte in der kleinen Beamten- und Garnisonsstadt immer hervorragende Wahlergebnisse, die weit über dem Durchschnitt im Rest des Reiches lagen. Schon vor der Machtergreifung Hitlers war Ansbach eine von Judenhass erfüllte Stadt.

Der Dresdner Professor Victor Klemperer drückte aus, was viele Juden in Deutschland dachten, als er am 20. April 1933 hellsichtig in seinem Tagebuch notierte: »Ist es die Suggestion der ungeheuren Propaganda – Film, Radio, Zeitungen, Flaggen, immer neue Feste (heute der Volksfeiertag, Adolf des Führers Geburtstag)? Oder ist es die zitternde Sklavenangst ringsum? Ich glaube jetzt fast, dass ich das Ende dieser Tyrannei nicht mehr erlebe. Und ich bin fast schon an den Zustand der Rechtlosigkeit gewöhnt. Ich bin schon nicht Deutscher und Arier, sondern Jude, und muss dankbar sein, wenn man mich am Leben lässt. – Genial verstehen sie sich auf Reklame. Wir sahen vorgestern (und hörten) im Film, wie Hitler den großen Appell abhält: Die Masse der SA-Leute vor ihm, das halbe Dutzend Mikrophone vor seinem Pult, das seine Worte an 600 000 SA-Leute im ganzen Dritten Reich weitergibt – man sieht seine Allmacht und duckt sich. Und immer das Horst-Wessel-Lied. Und alles kuscht.« (6)

Die Näherei der Wäschemanufaktur in der Muggenhofer Straße in Nürnberg © Steffen Radlmaier

Das politische Klima in der Arbeiterstadt Nürnberg, deren mittelalterliche Kulisse mit der Burg und den Fachwerkhäusern Hitler begeisterte, veränderte sich rasant.

In der Nacht des 10. Mai 1933 inszenierten die Nationalsozialisten wie an vielen Orten in Deutschland auch in Nürnberg eine Bücherverbrennung. Und zwar auf dem historischen Hauptmarkt, wo Frau Joel mit ihrem Sohn gerne Gemüse und Obst kaufte oder um 12 Uhr mittags das Männleinlaufen an der Frauenkirche bewunderte. Neuerdings hieß der Hauptmarkt offiziell Adolf-Hitler-Platz, aber das sagte kaum jemand. Auf großen Scheiterhaufen wurden in dieser Mai-Nacht Bücher missliebiger Autoren, darunter viele jüdischer Herkunft, verbrannt. Zum Beispiel Thomas, Klaus und Heinrich Mann, Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht, Karl Marx, Heinrich Heine. »Wenn der Jude deutsch schreibt, lügt er«, hatten die Nazis seit Wochen propagiert. Eine große Menschenmenge verfolgte das beängstigende Feuerspektakel auf dem Marktplatz ohne Murren.

Brief der NS-Gauleitung Franken vom 9.4.1934

Im selben Jahr trat Helmut Joel an das Real- und Reformgymnasium, das heutige Willlstätter-Gymnasium, über. Dort lernte er den gleichaltrigen Arno Hamburger kennen, ebenfalls Einzelkind aus einer jüdischen Familie, die ursprünglich aus Colmberg stammte. Insgesamt gab es nur vier Juden in der Klasse, die bald als Prügelknaben dienten.

Die jüdischen Kinder mussten sich nun im Klassenzimmer zusammensetzen, getrennt von ihren »arischen« Mitschülern. Ein Lehrer sprach im Unterricht von Blut und Boden, von Herrenmenschen und minderwertigen Rassen, aber so richtig verstand das keiner von den Schülern. Doch die Atmosphäre wandelte sich spürbar. Zum Beispiel wurde an allen Nürnberger Schulen ab Herbst 1933 der »Deutsche Gruß« eingeführt: Bei Beginn und Ende jeder Stunde mussten die Schüler aufstehen und ihre Lehrer durch Heben des rechten Armes grüßen.

»Man hat uns geschnitten und schikaniert«, sagte Arno Hamburger (1923–2013), langjähriger Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg. »Mit einem Mal wurden wir stigmatisiert, und manche Klassenkameraden wollten nicht mehr mit uns spielen. Ich erinnere mich an einen Sportlehrer, einen Oberscharführer der SS, der immer beweisen wollte, dass Juden schlappe Kerle sind. Er ließ mich so lange Klimmzüge am Reck machen, bis ich vor Erschöpfung zu Boden gefallen bin. Wenn man sich angepasst hat, haben sie einen meist in Ruhe gelassen, doch wehe, man hat auf die Provokationen reagiert! Als ich einen Mitschüler, der mich als ›Saujuden‹ beschimpft hat, verprügelt habe, bin ich von der Schule geflogen.« Dabei hatte er sich doch nur an den Ratschlag seines Vaters gehalten: »Bou, lou dä nix gfalln!«

Hamburgers Vater, der eine Großschlächterei betrieb, hatte bereits im April 1933 seinen Betrieb verloren. Eine Anordnung untersagte Juden, in städtischen Gebäuden ein Geschäft zu betreiben. Hamburger durfte den Schlachthof nicht mehr betreten; da sein Hab und Gut beschlagnahmt wurde, musste er seine Familie fortan mit Gelegenheitsarbeiten durchbringen.

Auch Arno Hamburger war oft bei den wohlhabenden Joels zu Besuch. Die Jungen spielten mit Helmuts elektrischer Eisenbahn oder Technik-Baukästen, Spielzeug, von denen viele Kinder nur träumen konnten. Die Mutter, die sich immer sorgte, dass ihr Sohn nicht genug aß, tischte Marmorkuchen und Kakao auf. Bei schönem Wetter streiften die Kameraden durch den nahen Tiergarten und den angrenzenden Luitpoldhain. Besonders die Elefanten und die sprechenden Papageien hatten es ihnen angetan. Karl Joel spendierte meist das Eintrittsgeld.

Eines Tages lauerte den Freunden im verwilderten Nachbarsgarten eine Horde auf und drohte ihnen Prügel an: »Ihr seid doch Juden, das sieht man!« Damit meinten sie aber vor allem Rudi, der gar kein Jude war. »Wir doch nicht!«, antwortete Helmut frech und machte sich mit seinen Freunden schnell aus dem Staub. Schon Karl Joel hatte einmal im Scherz gesagt: »Dem Rudi muss man nur einen Hut aufsetzen, dann kann er mit in die Synagoge gehen.« Zum Glück war nichts passiert, aber das Gefühl der Bedrohung, der Zwang, niemals aufzufallen, blieben fortan ständige Begleiter.

Artikel aus »Der Stürmer«, 3/1934

Auf dem Schulweg kam Helmut Joel in der Holzgartenstraße regelmäßig am Anwesen des Judenhassers und »Franken-Führers« Julius Streicher vorbei. »Da wohnt der Streicher!«, sagten seine Kameraden mit wohligem Gruseln, gerade so, als ob von Graf Dracula die Rede wäre.

Eine neue Verordnung in Nürnberg verdarb den Freunden den schönen Sommer, denn schon 1933 war es den Juden in Nürnberg verboten, Fluss- und Hallenbäder zu benutzen.

Arno Hamburger erinnerte sich noch mehr als 70 Jahre danach an ein paar traumatische Erlebnisse: »Unauslöschlich bleibt mir in Erinnerung, wie Ende Juli 1933 die männlichen Juden in Nürnberg von SS-Leuten zusammengetrieben und auf dem Platz des ASV Süd am Alten Kanal geführt wurden. Dort mussten die Männer unter anderem das Gras mit den Zähnen ausrupfen. Meine Mutter und ich haben diese Schikanen mit eigenen Augen gesehen, weil wir dem Zug gefolgt waren, um zu erfahren, was mit unseren Leuten geschieht. Mein Onkel Siegfried wurde Mitte April 1933 von einer SA-Rotte aus der Wohnung meiner Großeltern geschleppt. Zuvor musste er sich ausziehen und auf einen Tisch legen. Die SA-Leute haben mit Stuhlbeinen auf ihn eingeschlagen, bis er bewusstlos war, und ihn dann auf die Straße geworfen. Mein Vater und ich besuchten Onkel Siegfried im Krankenhaus. Sein Gesicht war schwarz gezeichnet und so verschwollen, dass ich ihn nicht mehr erkannte.«

Auch die Erwachsenen spürten die wachsende Gefahr in der »Stadt der Reichsparteitage«, hofften aber, dass der braune Spuk bald vorüber sei. Die Wäschemanufaktur hatte inzwischen Geschäftsräume in einem Fabrikgebäude in der Singerstraße, ein Ladengeschäft in der Landgrabenstraße und eine eigene Näherei in der Muggenhofer Straße. In der modern eingerichteten Werkstatt sorgten 200 Nähmaschinen und Fließbänder für einen reibungslosen Ablauf. Zu dem Wäscheversand war jetzt auch eine Kleiderfabrik gekommen. Das ermöglichte eine kostengünstige Textilproduktion und damit niedrige Verkaufspreise für die fertigen Waren.

Karl Joel war nicht nur ein gewiefter Geschäftsmann, sondern auch ein sozial engagierter Chef, der gute Löhne zahlte, und bei seinen Angestellten dementsprechend beliebt. Noch 60 Jahre später traf sich in Nürnberg regelmäßig ein Kreis ehemaliger Joel-Mitarbeiterinnen, die von ihrem Chef schwärmten und von den alten Zeiten erzählten, aber nur ungern über die Nazigeschichte sprachen. »Er war großzügig, da hätte sich mancher eine Scheibe abschneiden können«, erinnerte sich die ehemalige Angestellte Katja Betzold als alte Dame. »Er war ein eleganter Herr und seine Frau eine herzliche, zarte Person.« Der Chef lud die Belegschaft regelmäßig zu Betriebsausflügen ein und spielte manchmal sogar in der Fußballmannschaft der Firma mit.

Einem aber war diese jüdische Erfolgsgeschichte ein ausgesprochener Dorn im Auge: Der fränkische Nazi-Gauleiter und Hitler-Vertraute Julius Streicher wusste sehr genau, wie man mit Lügengeschichten Sozialneid schüren und Rufmord betreiben kann. Anfangs hatte Karl Joel noch versucht, sich gegen die Verleumdungskampagnen gerichtlich zu wehren. Vergeblich. Im Jahr 1934 wurden mehrere Artikel über den »Nürnberger Wäschejuden Joel« im Stürmer veröffentlicht. Da hieß es zum Beispiel über das Unternehmen: »Inhaber ist der Vollblutjude Joel. Dieser scheint seine Vertreter beauftragt zu haben, der Welt vorzulügen, die Firma Karl Joel sei ein deutsches Unternehmen. Und die gutgläubigen Deutschen fallen darauf herein. So macht der Jude Joel ein Riesengeschäft. Er versendet allwöchentlich Tausende von Paketen nach ganz Deutschland. Darunter sind auch solche für zahlreiche Parteigenossen, SA-Leute, Amtswalter usw. Der Jude Joel lacht sich in die Faust, er höhnt und spottet darüber, dass er aus dem Gelde nationalsozialistisch gesinnter Deutscher seinen Reibach schlagen kann. Er verwendet diesen Gewinn auf jüdische Weise. Er hält Zechgelage ab, bei denen er sich nichtjüdische Frauen und Mädchen zuführen lässt … Wir hoffen und wünschen, dass dem Juden Joel das Lachen und Höhnen über die ›Gojim‹ bald vergeht. Sollte aber irgendwo in Deutschland irgendein Vertreter die Wäschemanufaktur Karl Joel als deutsches oder arisches Unternehmen bezeichnen, so sollte uns das mitgeteilt werden.«

Karl Joel reagierte mit schwarzem Humor auf die Verleumdungen: »Der Stürmer hat über mich geschrieben, jetzt bin ich endlich berühmt!«, erzählte er zu Hause. Doch spätestens da erkannte er, dass es an der Zeit war, Nürnberg zu verlassen. Seine Familie und sein Unternehmen waren in ernster Gefahr. Aber immer noch glaubte er, dass es sich beim Nationalsozialismus um ein vorübergehendes Phänomen handle. Im weltstädtischen Berlin, so dachte er, sei er vor den persönlichen Attacken Streichers in Sicherheit. Deshalb fuhr er Anfang 1934 mit seinem Rechtsbeistand Dr. Loeb in die Reichshauptstadt, um die Lage zu erkunden. Bei dem Tuchfabrikanten Fritz Tillmann, Chef des Wirtschaftsberatungsamtes und NSDAP-Mitglied, informierte er sich über eine mögliche Betriebsverlagerung nach Berlin.

Naziaufmarsch beim Reichsparteitag in Nürnberg, 1934 © Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz

Scheinbar herrschte dort ein gemäßigteres politisches Klima: Die NSDAP hatte hier bei den Wahlen keine Mehrheit bekommen. Und es gab in der Oranienburgstraße eine Anwaltsgemeinschaft, die sich für die Rechte der Juden einsetzte. Sie hatte gute Beziehungen zu den Ministerien und direkten Kontakt zu Hermann Göring, der ein diabolisches Spiel trieb. Er gab vor, sich für den Erhalt jüdischer Unternehmen einzusetzen, die zwar mit strengen Auflagen geknebelt wurden, aber zumindest von ihren jüdischen Besitzern weitergeführt werden konnten. Eine der Bedingungen bestand in der Aufnahme eines »arischen« Mitgesellschafters in die Geschäftsführung. Diese Täuschungsmanöver wiegten sogar die jüdischen Juristen in Sicherheit, die der Meinung waren, »dass nach der Bereinigung von formalen Schwierigkeiten eine Zusammenarbeit mit Hitler durchaus möglich sein wird«.

In den folgenden Wochen verhandelte Fritz Tillmann mit dem Nürnberger NS-Oberbürgermeister Willy Liebel und dem Gauleiter Streicher, der sich vergeblich dagegen wehrte, das trotz aller Schikanen florierende Unternehmen wegziehen zu lassen. Und schon bald kam man überein, dass die Wäschemanufaktur nach Berlin-Wedding verlagert werden sollte.

Am 16. Mai 1934 diktierte Karl Joel seiner Sekretärin einen Brief an alle Mitarbeiter. »Hiermit teile ich Ihnen höflichst mit, dass ich im Benehmen mit dem Reichswirtschaftsministerium und der Stadt Berlin in den nächsten Monaten meinen Geschäftsbetrieb mit Ausnahme der Wäschefabrik nach Berlin verlege. Ich bin deshalb zu meinem Bedauern gezwungen, Ihnen hierdurch zum 30. Juni 1934 zu kündigen. Doch stelle ich Ihnen frei, mit dem Betrieb nach Berlin überzusiedeln.«

Es spricht nicht nur für die schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt, sondern vor allem auch für das gute Arbeitsklima in der Firma Joel, dass drei Viertel der Mitarbeiter ihrem verehrten Chef trotz der Nazidrohungen in die Reichshauptstadt folgten.

160 Eisenbahnwaggons mit Ware und Inventar wurden auf die Reise nach Berlin geschickt. Im modernen Osram-Komplex in Berlin-Wedding fand die Firma ein geräumiges Domizil. Die Näherei mit den drei Fließbändern und 200 Nähmaschinen blieb in Nürnberg, wie zunächst auch die Familie.

Dort setzte Der Stürmer seine widerliche Hetzerei gegen den »Wäschejuden Joel« fort: Neben persönlichen Beleidigungen des Inhabers (»Jud Joel, der Blutsauger und Schinder«) ging es in den Schmähartikeln – allein 1934 sieben an der Zahl – vor allem darum, die Kundschaft der »jüdischen Volksschädlinge« zu diffamieren und abspenstig zu machen. Die gehässigen Attacken setzten dem Nürnberger Geschäftsmann, der sich nie etwas hatte zu Schulden kommen lassen, seelisch schwer zu. Wie würde das alles noch enden?

Die Stadt war im September wieder Schauplatz des Reichsparteitags, den Leni Riefenstahl in ihrem Film Triumph des Willens dokumentiert hat: In den Straßen der Altstadt und auf dem Zeppelinfeld marschierten Zehntausende von Deutschen in Uniform. Unter den Zuschauern des sorgfältig inszenierten Massenspektakels waren auch Helmut Joel und Rudi Weber. Der amerikanische Rundfunkreporter und Journalist William L. Shirer notierte am 4. September 1934 in seinem Tagebuch: »Wie ein römischer Kaiser ist Hitler heute bei Sonnenuntergang in diese mittelalterliche Stadt eingefahren, vorbei an Massen wild jubelnder Nazis, die jene engen Straßen überfüllten, die einst Hans Sachs und die Meistersinger gesehen haben. Zehntausende von Hakenkreuzfahnen überdecken die gotische Schönheit des Ortes, die Fassaden der alten Häuser, die Giebeldächer. Die Straßen, kaum breiter als unsere Fahrwege, sind ein Meer von braunen und schwarzen Uniformen. Ich erblickte Hitler zum ersten Mal, als er an unserem Hotel, dem Württemberger Hof, vorbeifuhr in Richtung auf den Deutschen Hof, sein Stammhotel, das für ihn umgebaut worden war. Unbeholfen hielt er seinen Hut mit der linken Hand fest, während er im offenen Wagen stand und den trunkenen Willkommensjubel der Massen mit dem etwas kraftlosen Nazigruß seines rechten Armes erwiderte. Er war mit einem abgetragen erscheinenden Gabardine-Trenchcoat bekleidet, sein Gesicht zeigte keinen besonderen Ausdruck – ich hatte es viel stärker erwartet –, und ich konnte bei meinem Leben nicht verstehen, welche verborgenen Kräfte er unzweifelhaft in der hysterischen Menge weckte, die ihn so frenetisch begrüßte.« (7)

Während dieser Wochen wurde Karl Joel dreimal verhaftet, kam aber aufgrund seiner guten Beziehungen zu Fritz Tillmann jedes Mal innerhalb weniger Tage wieder frei. Doch es wurde höchste Zeit, dass auch die Familie umzog. In Berlin-Charlottenburg fanden die Joels eine am Waldrand gelegene großzügige Villa.

In jenem Jahr war die französische Schriftstellerin Simone de Beauvoir mit ihrem Lebensgefährten Jean-Paul Sartre zu Besuch in der »Stadt der Reichsparteitage«, die früher einmal für Künstler wie Albrecht Dürer oder Veit Stoß berühmt gewesen war. Es war ein unheimliches Erlebnis, wie sie in ihrem autobiografischen Buch In den besten Jahren schrieb: »Wir hatten uns viel vom malerischen Nürnberg erwartet; aber Tausende von Hakenkreuzfahnen flatterten noch vor den Fenstern, und die Bilder, die wir in der Wochenschau gesehen hatten, drängten sich uns mit unersättlicher Arroganz auf: der gewaltige Aufmarsch, die erhobenen Arme, die starren Blicke, ein ganzes Volk in Trance. Wir waren erleichtert, als wir die Stadt hinter uns hatten.« (8)

Tanz auf dem Berliner Vulkan

Berlin schien die Rettung zu sein. Die Reichshauptstadt pulsierte Tag und Nacht, zeigte sich weltoffen und tolerant. Hier ließen sich nicht nur glänzend Geschäfte machen, hier gab es auch ein aufregendes Kulturleben und verlockende Freizeitangebote. Kein Vergleich mit dem provinziellen Nürnberg. Die Joels bereuten ihre Entscheidung keine Sekunde und genossen die scheinbare Freiheit. Das Versandgeschäft lief glänzend, die Kundenkartei wuchs ständig, ebenso das Angebot. Besonders im strukturschwachen Osten Deutschlands, in Pommern und Ostpreußen, fanden sich viele Käufer. 850 000 Stammkunden waren registriert. Die Bestellung und Lieferung per Post war bequem und preisgünstig. Joel gehörte mit Witt (Weiden), Schöpflin (Hagen) und Quelle (Fürth) zu den Marktführern der Branche. Die innovative Wäschemanufaktur arbeitete mit modernsten Mitteln, und die Gleisanbindung der Berliner Firma bot einen Wettbewerbsvorteil. Joel setzte als einer der Ersten auf modische Fertigtextilien und bot nach amerikanischem Vorbild einen farbig illustrierten Versandkatalog an.

Karl Joel an seinem Schreibtisch © Sammlung Radlmaier

Die Wäschemanufaktur im Berliner Osram-Haus, 1935 © Sammlung Radlmaier

Eine Betriebsversammlung in der mit Hakenkreuzfahnen dekorierten Kantine © Sammlung Radlmaier

Regelmäßig fuhr ein firmeneigener LKW mit Textilwaren auf der neu gebauten Autobahn zwischen Nürnberg und Berlin hin und her. Vorsichtshalber hatte der Lastwagen keine Firmenaufschrift. Manchmal durfte Rudi Weber in der Kabine mitfahren, wenn er in den Ferien seinen Schulfreund besuchte.

Die Verbindung zu Helmut Joel, der an seiner neuen Schule in Berlin nicht viele Freunde fand, war nicht abgerissen. Die beiden waren unzertrennlich und streiften durch die große Stadt, die so viele Möglichkeiten bot. Sie schwärmten vom Atlantikflieger Charles Lindbergh und lachten sich krumm beim Auftritt des Münchner Komikers Karl Valentin mit seiner »Orchesterprobe«. Auch ins Kino gingen die beiden oft. Emil und die Detektive nach dem Roman von Erich Kästner war damals ein aktueller Kassenschlager. Am liebsten aber sahen die unzertrennlichen Jungs die komischen Abenteuer von Laurel & Hardy, Buster Keaton und Charlie Chaplin. Manchmal spielte Helmut dann die Filmmusik am Klavier nach oder imitierte mit seinem Freund zu Hause die Sketche und verlangte dafür bei den erwachsenen Zuschauern Eintritt.

Helmut Joel auf dem Fahrrad vor der Villa in Charlottenburg, 1935 © Sammlung Radlmaier

Die private Leßlerschule lag inmitten eines Gartens am Roseneck, in einem Villenviertel. »Mit einer Judenschule, wo alles durcheinanderreden sollte, hatte die Leßlerschule keine Ähnlichkeit.« Das schreibt der in Vergessenheit geratene Schriftsteller Ludwig Greve in seiner immer noch lesenswerten Geschichte einer Jugend im Dritten Reich: Wo gehörte ich hin? Sein Leben hatte seltsame Parallelen zu dem der Familie Joel. Er war ein Jahr jünger als Helmut Joel und zur selben Zeit an der Leßlerschule; auch er stammte aus einer gutbürgerlichen jüdischen Familie und erlebte die zunehmende Isolation am eigenen Leib. »Dank den Judengesetzen hatte Frau Leßler, quasi ohne aus ihrem Bürostuhl sich herausbequemen zu müssen, für ihr Kollegium die Auswahl unter ersten Kräften gehabt, wie sie gerne unseren Müttern gegenüber betonte. Ihre Stimme, so tief, dass es feierlich klang (obwohl sie mitnichten George rezitierte), entsprach einem Doppelkinn, wie ich es bis dahin noch nicht gesehen hatte. Seit den Tagen, als die Schule noch auf Erlesenheit achtete, führte sie die Geschäfte, von einem Herrn L. hatten auch die älteren Schüler nie gehört. Unsere Väter zahlten also Schulgeld, und so wenig wir es ihnen dankten, kamen wir dadurch zu gewissen Privilegien, sagen wir, der kleineren Zahl, die uns den Abschied von den bisherigen Kameraden verschmerzen ließen.« (9)

Es war eine scheinbar unbeschwerte Zeit, doch die dunklen Wolken kamen immer näher. Die judenfeindlichen Kundgebungen nahmen zu.

William L. Shirer, der ab 1934 als Korrespondent in Deutschland arbeitete, beschrieb die seltsame Stimmung im Dritten Reich: »Für einen Ausländer gab es eine Menge zu beobachten, das ihn beeindruckte, verwunderte oder nachdenklich über das neue Deutschland stimmte. Die überwältigende Mehrheit der Deutschen schien nichts dabei zu finden, dass man sie ihrer persönlichen Freiheit beraubt, einen so großen Teil ihrer Kultur vernichtet, an deren Stelle eine geistlose Barbarei gesetzt und ihr Leben und ihre Arbeit bis zu einem Grad reglementiert hatte, wie es selbst ein seit Generationen an eine Menge Reglementierungen gewöhntes Volk nie zuvor erlebt hatte.

Gewiss, im Hintergrund lauerten der Terror der Gestapo und die Angst vor dem Konzentrationslager bei allen, die sich nicht einfügten oder Kommunisten und Sozialisten oder zu liberal und zu pazifistisch gewesen oder Juden waren. Das Blutbad vom 30. Juni 1934 hatte in bedrohlicher Weise gezeigt, wie erbarmungslos die neuen Herrscher sein konnten. Wenn auch in den ersten Jahren verhältnismäßig wenig Deutsche von dem Terror betroffen wurden, so war man doch als Neuankömmling überrascht zu beobachten, dass das deutsche Volk nicht zu empfinden schien, wie sehr es von einer skrupellosen und brutalen Diktatur eingeschüchtert und niedergehalten wurde. Im Gegenteil, es hing ihr mit aufrichtiger Begeisterung an. Irgendwie flößte sie ihm neue Hoffnung, neues Selbstvertrauen und einen erstaunlichen Glauben an die Zukunft seines Landes ein.« (10)

Auch die Joels verdrängten die Zeichen der Zeit, so gut es ging. Die vornehme Villa in der Tannenbergallee 2 – 4 in Charlottenburg hatte zwölf Zimmer und einen großen Garten, in dem die Buben oft mit den beiden Foxterriern herumtobten. Gerne spielten sie auch »Räuber und Gendarm«, also die Guten gegen die Bösen, »Raiber und Schander«, wie es auf gut Nürnbergerisch hieß.

Im Musikzimmer musste Helmut weiter am Klavier üben, darauf achtete seine Mutter sehr. Man hatte sich äußerst komfortabel eingerichtet. Es gab Gästezimmer und ein Herrenzimmer, in dem Karl Joels repräsentativer Schreibtisch unter einem Bismarck-Porträt von Franz von Lenbach stand. Die Joels hatten einen Chauffeur, der den eleganten Buick fuhr, Dienstmädchen, eine Köchin und einen Gärtner. Sie waren ausgesprochen gesellig und gastfreundlich und gaben von Zeit zu Zeit große Einladungen.

Der Wald hinter der Villa war ein beliebter Treffpunkt junger Nazis, die dort trainierten und feierten. Dabei wurde auch oft gesungen. Eines Tages hörte Helmut ein Lied, das ihm schrecklich Angst machte: »Wenn das Judenblut vom Messer spritzt«, grölten die Nazihorden im Vorbeimarschieren. Die Judenhasser wurden immer dreister.