12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Traudl Junge war 22 und träumte von einer Karriere als Tänzerin als sie die »Chance ihres Lebens« bekam: Adolf Hitler bat die junge Sekretärin zum Diktat. Von 1942 bis zu Hitlers Tod war sie stets an seiner Seite, tippte seine Reden, seine Briefe und sogar sein so genanntes »privates« und »politisches« Testament.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 386

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

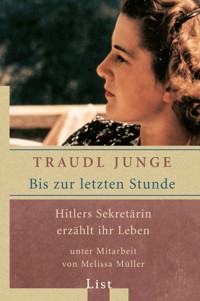

Bis zur letzten Stunde

Traudl Junge wurde 1920 als Tochter eines Bierbrauermeisters und einer Offizierstochter in München geboren. Von Ende 1942 bis April 1945 war sie die Privatsekretärin Adolf Hitlers. Nach dem Krieg geriet Traudl Junge in russische Gefangenschaft, wurde aber nach kurzer Zeit wieder freigelassen. In der Folgezeit arbeitete sie unter anderem als Chefredaktionssekretärin für Quick und als freie Journalistin.Traudl Junge verstarb nach schwerer Krankheit in der Nacht des 11. Februar 2002, wenige Stunden nach der Uraufführung des Dokumentarfilms »Im toten Winkel«, der sie im Gespräch mit André Heller zeigt.

Melissa Müller, geb. 1967 in Wien, hat sich als Autorin geschichtlicher Sachbücher, Biografien und Drehbücher einen Namen gemacht. Ihre Werke sind internationale Bestseller und in mehr als 25 Sprachen übersetzt. Das Mädchen Anne Frank wurde als »bahnbrechende Biografie« bezeichnet, die Verfilmung gewann mehrere Emmy Awards. Bis zur letzten Stunde stand mehr als ein Jahr auf der Spiegel-Bestsellerliste und diente als Vorlage für den oscarnominierten Film Der Untergang. Sie lebt in München.

Von Dezember 1942 bis zu seinem Selbstmord im Führerbunker am 30. April 1945 war Traudl Junge Hitlers persönliche Sekretärin. Sie war vor Ort, als am 20. Juli 1944 das Attentat auf ihn verübt wurde. Und sie war es, der er sein »politisches« und privates Testament diktierte. Das einfache Mädchen aus München war innerhalb kürzester Zeit in das Zentrum der braunen Macht geraten.1947 schrieb sie ihre Erlebnisse in Hitlers engstem Kreis auf – das Gesamtmanuskript blieb jedoch unveröffentlicht. Die renommierte Autorin Melissa Müller hat sich an die Herausgabe dieses einzigartigen historischen Dokuments gemacht und versieht Traudl Junges Aufzeichnungen mit einer biographischen Einleitung und einem ausführlichen Nachwort auf Grundlage persönlicher Gespräche. Darin schildert sie auch Traudl Junges spätere Sicht auf ihre Vergangenheit, die wie ein Schatten über ihrem Leben lag, und beschreibt das Entsetzen angesichts der Erkenntnis ihrer Schuld und Naivität. Der große Kinofilm Der Untergang von Bernd Eichinger basiert u. a. auf den Erinnerungen von Traudl Junge.

Traudl Junge und Melissa Müller

Bis zur letzten Stunde

Hitlers Sekretärin erzählt ihr Leben

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch1. Auflage Oktober 2003© 2002 by Traudl Junge und Melissa MüllerWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]: Walter FrentzE-Book-Konvertierung powered by pepyrusISBN 978-3-8437-0582-0

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Das Buch

Titelseite

Impressum

VORWORT

EINE

KINDHEIT

UND

JUGEND

IN

DEUTSCHLAND

Editorische Notiz

MEINE

ZEIT

BEI

ADOLF

HITLER

–

AUFGEZEICHNET

1947

CHRONOLOGIE

EINER

SCHULDVERARBEITUNG

–

AUFGEZEICHNET

2001

Bildteil

DANK

Anmerkungen

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

VORWORT

»Wir können unsere Biographie nicht im Nachhinein korrigieren, sondern müssen mit ihr leben. Aber uns selbst können wir korrigieren.«

Reiner Kunze: Am Sonnenhang. Tagebuch eines Jahres.

VORWORT

Von Traudl Junge

Dieses Buch ist keine späte Rechtfertigung. Keine Selbstanklage. Ich will es auch nicht als Lebensbeichte verstanden wissen. Vielmehr ist es ein Versöhnungsversuch, nicht mit meiner Umwelt, sondern mit mir selbst. Es bittet nicht um Verständnis, aber es will verstehen helfen.

Ich war zweieinhalb Jahre Hitlers Sekretärin. Abgesehen davon ist mein bisheriges Leben unspektakulär verlaufen. 1947/48 habe ich meine damals noch sehr lebhaften Erinnerungen an mein Leben in unmittelbarer Nähe von Adolf Hitler zu Papier gebracht. Das war zu einer Zeit, als »wir alle« nach vorne schauten und das Erlebte – übrigens erstaunlich erfolgreich – verharmlosten und verdrängten. Damals ging ich recht unbefangen ans Werk und wollte die wichtigsten Ereignisse und Episoden aus jener Zeit festhalten, bevor Details, die später einmal von Interesse sein könnten, verblassten oder ganz in Vergessenheit gerieten.

Als ich mein Manuskript mit Abstand von mehreren Jahrzehnten wiederlas, erschreckte und beschämte mich die Kritik- und Distanzlosigkeit, mit der ich damals ans Werk gegangen war. Wie konnte ich nur so naiv und leichtsinnig gewesen sein? Das ist aber nur einer der Gründe, warum ich mich bisher davor scheute, das Manuskript zur Veröffentlichung in meiner Heimat freizugeben. Ein anderer ist, dass mir mein Schicksal und meine Beobachtungen angesichts der Flut von Literatur über Adolf Hitler und sein »Tausendjähriges Reich« nicht bedeutsam genug erschienen. Hinzu kommt, dass ich Sorge vor Sensationsgier und Beifall aus der falschen Ecke hatte.

Ich habe meine Vergangenheit niemals verheimlicht, doch meine Umwelt machte es mir in den Nachkriegsjahren sehr einfach, sie zu verdrängen: Ich sei zu jung gewesen und zu unerfahren, um meinen Chef zu durchschauen, hinter dessen biederer Fassade sich ein Mann mit verbrecherischer Machtlust verbarg. Das meinte nicht nur die Entnazifizierungskommission, die mich als »jugendlichen Mitläufer« entlastete. Das meinten auch alle meine Bekannten, mit denen ich über meine Erfahrungen sprach, nicht nur jene, die selbst im Verdacht der Mittäterschaft standen, sondern auch vom Regime Verfolgte. Ich habe diesen Freispruch nur zu gern angenommen. Schließlich hatte ich gerade erst meinen 25. Geburtstag gefeiert, als das nationalsozialistische Deutschland zusammenbrach, und wollte vor allem eins: leben.

Erst Mitte der sechziger Jahre begann ich langsam, mich ernsthaft mit meiner Vergangenheit und meinen wachsenden Schuldgefühlen auseinanderzusetzen. Dies wurde im Lauf der vergangenen 35 Jahre zu einem immer quälenderen Prozess; der aufreibende Versuch, mich selbst und meine damaligen Motivationen zu verstehen. Ich habe gelernt, dazu zu stehen, dass ich 1944 22 Jahre jung und abenteuerlustig, von Adolf Hitler fasziniert war, dass er ein angenehmer Chef und väterlicher Freund war, dass ich die warnende Stimme in mir, die ich durchaus vernahm, absichtlich überhörte und die Zeit bei und mit ihm fast bis zum bitteren Ende genoss. Nach den Enthüllungen über die Verbrechen dieses Mannes werde ich bis zu meiner letzten Stunde mit dem Gefühl der Mitschuld leben.

Vor zwei Jahren lernte ich die Autorin Melissa Müller kennen. Sie suchte mich auf, um mir, der Zeitzeugin, ein paar Fragen über Adolf Hitler und seine künstlerischen Vorlieben zu stellen. Aus einem Gespräch wurden viele, in denen es um mein Leben und die Langzeitwirkung ging, die die Begegnung mit Hitler auf mich hatte. Melissa Müller gehört zur zweiten Nachkriegsgeneration, ihr Blick ist durch ihr Wissen über die Verbrechen im Dritten Reich geprägt. Sie gehört aber nicht zu denen, die hinterher alles besser wissen. So einfach macht sie es sich nicht. Sie hört zu, was wir Zeitzeugen, die wir einst im Bann des Führers standen, zu erzählen haben, und unternimmt den Versuch, den Wurzeln des Geschehens nachzuspüren.

»Wir können unsere Biographie nicht im Nachhinein korrigieren, sondern müssen mit ihr leben. Aber uns selbst können wir korrigieren.« Reiner Kunzes Zitat aus seinem »Tagebuch eines Jahres« ist in meinem Leben zu einem bedeutenden Leitsatz geworden. »Nur erwarte man nicht immer den öffentlichen Kniefall«, heißt es dort weiter. »Es gibt stumme Scham, die beredter ist als jede Rede – und zuweilen ehrlicher.« Melissa Müller konnte mich schließlich davon überzeugen, mein Manuskript trotzdem zur Veröffentlichung freizugeben. Wenn es mir gelingt, so dachte ich, ihr verständlich zu machen, wie leicht es war, Hitlers Faszination zu erliegen, und wie schwer es ist, mit der Erkenntnis, einem Massenmörder gedient zu haben, zu leben, müsste es auch gelingen, es den Lesern verständlich zu machen. Das jedenfalls ist meine Hoffnung.

Im vergangenen Jahr hat Melissa Müller mich mit André Heller bekannt gemacht, der für mich nicht nur ein außergewöhnlich interessanter Künstler, sondern auch ein sehr engagierter, moralisch-politisch standhafter Mensch ist. Intensive Gespräche mit ihm waren ein weiterer, unendlich wertvoller Anstoß, mich mit dem Mädchen Traudl Humps, mit dem ich so lange auf Kriegsfuß stand, auseinanderzusetzen. Ein wesentlicher Teil unserer Gespräche fand vor laufender Kamera statt. André Heller und Otthmar Schmiderer gestalteten aus den Aufnahmen die Filmdokumentation »Im toten Winkel«, die parallel zu diesem Buch erscheint.

Aus dem vorliegenden Buch spricht einmal die junge und einmal die alte Junge. Die junge Junge hat sich, gleichsam posthum, vom immer noch wachsenden Interesse an sogenanntem Insiderwissen über das Naziregime zur Herausgabe ihrer frühen Aufzeichnungen motivieren lassen und hofft, dass sie mit ihrem Text Aufklärung leisten kann. Die alte Junge will zwar kein Moralapostel sein, hofft aber trotzdem, einige Gedanken weitergeben zu können, die keineswegs so banal sind, wie sie im ersten Moment klingen mögen: Schöne Fassaden täuschen oft, der Blick dahinter lohnt sich immer. Der Mensch soll auf die Stimme seines Gewissens hören. Es braucht nicht annähernd so viel Mut, wie es scheint, um Fehler zuzugeben und aus ihnen zu lernen. Der Mensch ist auf der Welt, um sich lernend zu wandeln.

Traudl Jungeim Januar 2002

EINEKINDHEITUNDJUGENDINDEUTSCHLAND

Von Melissa Müller

Zwischen den Zeiten. München 1947. Aus der »Hauptstadt der Bewegung« ist eine Trümmerstadt geworden. Die Menschen sind erschöpft von Hunger und Kälte, zugleich stehen sie am Anfang. Ein krasses Nebeneinander von erbärmlicher Not und exzessiver Lebenslust. Traudl Junge ist 27 Jahre alt, eine heitere, lebenshungrige Frau. Sie gilt als »entlastet« schon aufgrund ihres Alters, das hat ihr die Entnazifizierungskommission bescheinigt. Sie arbeitet als Sekretärin, wechselt häufig die Stellung. Man lebt von einem Tag auf den anderen. Traudl Junge gilt als gute Kraft, »besonders hervorzuheben«, heißt es in einem Arbeitszeugnis aus der Zeit, seien »ihre rasche Auffassungsgabe, guter Briefstil und ihre weit über jedem Durchschnitt stehenden Leistungen in Maschinenschreiben und Stenographie«. Abends ist sie Stammgast in den Kabaretts und Kleinkunstbühnen der Stadt, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Geld und Lebensmittel sind knapp, auch Zigaretten. Freunde und Nachbarn halten zusammen und teilen, was sie haben. Traudl Junge hat ihr Leben vor sich und – so hofft sie – auch die ganz große Liebe und das ganz große Glück. Konkrete Vorstellungen hat sie nicht von der Zukunft, aber sie glaubt daran.

Schnitt.

München 1947. Aus der »Hauptstadt der Bewegung« ist eine Trümmerstadt geworden. Traudl Junge ist 27 Jahre alt und seit drei Jahren Witwe. Ihr letzter Arbeitgeber, der »angenehmste, den ich bislang hatte«, wie sie sagt, ist tot, viele ihrer engsten Kollegen aus Kriegstagen gelten als verschollen. Ob sie in russische Lager verschleppt worden sind oder Selbstmord verübt haben – sie weiß es nicht. Sie selbst hat mehrere Monate in russischer Gefangenschaft, eine langwierige Diphtherie-Erkrankung und eine abenteuerliche Flucht von Berlin nach München überlebt. Sie ist mit gemischten Gefühlen zurückgekommen, in der Angst, an den Pranger gestellt oder gemieden zu werden. Sie verheimlicht nicht, dass sie zweieinhalb Jahre Hitlers Privatsekretärin war, und stellt erleichtert fest, wie wenig man sich für ihre Vergangenheit interessiert. Nicht einmal ihre Mutter will Näheres wissen. Die sensationslüsterne Frage: Sag, ist der Hitler auch wirklich tot? hört sie zwar öfter, Details scheinen jedoch niemanden zu interessieren, geschweige denn irgendwelche Erklärungs- oder Rechtfertigungsversuche. Ihre diffusen Selbstvorwürfe, einem Völkermörder gedient zu haben und damit an seinen Verbrechen mitschuldig zu sein, nimmt man ihr. Du warst doch noch so jung … Das Vergessen hat 1947 längst begonnen; Selbstschutz für Täter, Mitläufer und Opfer gleichermaßen.

Eine Hauptdarstellerin, zwei Szenarien – beide treffen zu.

Traudl Junges Leben in den ersten Nachkriegsjahren ist gespalten. Auf der einen Seite die belastenden Erinnerungen an die unbeschwerte Zeit im Kreis Adolf Hitlers und an ihr dramatisches Ende, mit denen sie allein gelassen ist. Auf der anderen Seite der Trümmeralltag mit seinen unmittelbaren Nöten und Freuden, die sie mit anderen – Freunden, Bekannten, Mutter und Schwester – teilen kann.

Traudl Junge gelingt es früh, in ihrer Erinnerung sogar unmittelbar nach Zusammenbruch des Dritten Reichs, sich von Hitlers Anziehungskraft zu befreien. Das mag daran liegen, dass sie zwar jene, wie sie sagt, charmante, väterlich-freundliche Facette seiner Persönlichkeit verehrte, die sie zweieinhalb Jahre aus nächster Nähe erlebte, dem nationalsozialistischen Regime aber stets mit Gleichgültigkeit, ja Desinteresse gegenüberstand und sich mit seinen ideologischen Konstrukten und Unmenschlichkeiten nicht auseinandersetzte. Ihre Vergangenheit ist eine unverarbeitete Mischung aus guten persönlichen Erinnerungen und schrecklichen Erkenntnissen, die sie nach dem Krieg langsam und bruchstückhaft gewinnt, aber erst viel später an sich heranlassen wird. Traudl Junge ist durch Zufall in Hitlers Dunstkreis geraten, und ihre Wahrnehmung war – aus heutiger Sicht kaum nachvollziehbar, auch für sie selbst nicht – äußerst reduziert. Sie geriet in den Sog von Hitlers Einfluss, fühlte sich geschmeichelt, und was sie nicht persönlich betraf, erreichte sie nicht. Naivität? Ignoranz? Eitelkeit? Bequeme Gutgläubigkeit? Anerzogenes Mitläufertum? Falscher Gehorsam? 1947 stellt sie sich diese Fragen nicht. Sie hat überlebt, nun beginnt sie – mit der Kraft der Jugend, wie sie sagt – buchstäblich über ihre Vergangenheit hinwegzuleben. Erst in den sechziger Jahren werden sie die Fragen zu quälen beginnen. Qualen, die bis heute andauern.

1947 lernt Traudl Junge durch Vermittlung ihres damaligen Freundes Heinz Bald dessen Förderer, einen wohlhabenden Unternehmer, kennen. Er ist fasziniert von ihrer Vergangenheit und regt sie an, ihre Erinnerungen an die Zeit mit »dem Führer« niederzuschreiben. Seine ehemalige Frau – sie ist deutschstämmige Jüdin, lebt seit der von ihm forcierten Scheidung in den dreißiger Jahren in den USA, steht aber in gutem Kontakt mit ihm – werde den Text einer amerikanischen Tageszeitung anbieten. Traudl Junge gefällt die Idee, und sie macht sich schon bald an die Arbeit. Sie hatte, sagt sie rückblickend, auch selbst das Bedürfnis, diese für sie so entscheidende Zeit festzuhalten, bevor die Erinnerungen verblassen. Eine weitere Motivation sind die wilden Spekulationen um Hitlers Tod, mit denen sie laufend konfrontiert wird. Für den Fall, dass sie erneut verhört werden sollte, könne sie dann auf ihren Text verweisen.

Etwa 170 Manuskriptseiten tippt sie in den folgenden Monaten, an den freien Abenden und an den Wochenenden; das Schreiben macht ihr Freude. Veröffentlicht wird der Text schließlich doch nicht, weil »die Leser an derartigen Geschichten kein Interesse hätten«, wie es 1949 heißt. Traudl Junge empfindet die Beschäftigung damit jedoch als eine Art Katharsis. Zwar finden sich nur wenige Momente der reflektierenden Aufarbeitung ihrer Erlebnisse, sie kaschiert aber auch nichts, versucht sich nicht zu rechtfertigen. Sie archiviert lediglich Ereignisse, Episoden, subjektive Eindrücke, danach zieht sie einen vorläufigen Schlussstrich unter diesen Teil ihrer Vergangenheit; und ihre Aufzeichnungen bleiben lange Zeit unbeachtet.

Tatsächlich ist Traudl Junges Verhältnis zu Adolf Hitler – so jedenfalls liest sich ihr Manuskript – in diesen ersten Nachkriegsjahren noch unentschieden. Den heutigen Leser muss ihr Text deshalb stellenweise schockieren. Als sie ihn selbst Jahrzehnte nach der Niederschrift wieder liest, erschüttert und beschämt sie die Distanzlosigkeit und Naivität, die über weite Strecken aus ihm sprechen. Er sei banal, sein Tonfall zum Teil unverantwortlich flapsig, sagt sie. Sie kann seinen zeitgeschichtlichen Wert nicht erkennen, seine Unmittelbarkeit und Unverfälschtheit irritieren sie nun. Dass gerade ihre scheinbar harmlosen Beschreibungen von Hitlers biederem Alltag in der Wolfsschanze oder am Berghof ein wichtiger Beleg für Hannah Arendts vielzitierte These von der Banalität des Bösen sind, sieht sie nicht. Dass sie damit jenen Menschen, die Hitler und seine engsten Helfer zu Monstern ohne menschliche Züge stilisieren und sich damit selbst beruhigen, erhellende Einblicke gewähren kann, ist ihr ein schwacher Trost. Für sie sind sie vor allem Zeugnis einer unbedacht erlebten Zeit, eine Art Abschluss ihrer arglos gelebten Jugend in einem gar nicht harmlosen Umfeld.

Gertraud Humps, genannt Traudl, kommt am 16. März 1920 in München zur Welt. Einen Monat vor ihrem Geburtstag, am 24. Februar, verkünden Adolf Hitler und Anton Drexler, der Gründer der Deutschen Arbeiterpartei (DAP), im Rahmen der ersten großen Massenversammlung der NSDAP im Münchner Hofbräuhaus ihr fremdenfeindliches Parteiprogramm. Das ist deshalb erwähnenswert, weil die Kundgebung sich »An das notleidende Volk!« richtet.

Tatsächlich ist die soziale Lage breiter Bevölkerungskreise miserabel und provoziert Unfrieden und politisches Protestverhalten. Die Zahl der Arbeitslosen der Stadt steigt allein von Dezember 1918 bis Mitte Februar 1919 von 8 000 auf etwa 40 000, es fehlt an Wohnungen, an Lebensmitteln und an Heizmaterial.

Traudls Vater Max Humps, Jahrgang 1893, ist Braumeister und Leutnant der Reserve, er gilt als »charmanter Luftikus« und »für die Ehe nicht unbedingt geeignet«. Mutter Hildegard, geborene Zottmann, ist drei Jahre jünger und Generalstochter, sie heiratet unter Stand. Das junge Paar zieht in eine kleine Mansardenwohnung in Schwabing, unmittelbar nach Traudls Geburt verliert der gebürtige Niederbayer aus Regen allerdings seine Stelle bei der Löwenbrauerei, die wirtschaftliche Not lässt die beträchtlichen charakterlichen Unterschiede der Eheleute vorzeitig zum Problem werden. Hildegard ist eine schwerblütige, aber sehr gefühlsgebundene Frau mit einem starren Weltbild und einem strikten Moralkodex, Max ist ein Durchlavierer, nimmt das Leben leicht und mit sehr viel Humor – das macht es zwar schwer, ihm böse zu sein, aber unmöglich, auf ihn zu bauen.

Der orientierungslose Max Humps, der seinen Kreis von Kameraden und so genannten Sportsfreunden ohnehin der vermeintlichen Familienidylle vorzieht, schließt sich – wie viele Arbeitslose in diesen Tagen – dem »Freikorps Oberland« an, einem jener politisch rechts außen stehenden Verbände, in denen antirepublikanische, nationalistische und antisemitische Strömungen zusammenkommen. Ein straff organisierter Wehrverband – deutschnational und völkisch – mit vielen Mitgliedern aus dem bayerischen Oberland, der im April 1919 gegründet wurde, um gegen die Münchner Räterepublik vorzugehen. Er wirbt intensiv um Mitglieder und findet in der tief verunsicherten Männerwelt dieser Zeit großen Zuspruch. Die militärische Niederlage und das Tauziehen um den Versailler Vertrag, die durch den Krieg geförderte Emanzipation der Frauen und ihr neu erworbenes Wahlrecht, die wirtschaftliche Not – all dies wollen die Männergruppen, die sich hinter Uniformen verstecken und ihre Waffen und Orden demonstrativ zur Schau stellen, kompensieren. Bayern ist Anziehungspunkt rechter Verbände, denn die neue, nach rechts tendierende bayerische Regierung toleriert diese Gruppierungen in hohem Maß.

Nach dem Einmarsch in München im Mai 1919 zum Sturz der Räterepublik kämpft das Freikorps im April 1920 gegen kommunistische Aufstände im Ruhrgebiet und von Mai bis August 1921 gegen Polen im oberschlesischen Grenzkrieg. Max Humps ist bei der gewaltsamen Erstürmung des Annaberges in Oberschlesien dabei, durch die das Freikorps in konservativen Kreisen großes Ansehen erlangt. Frau und Tochter werden von seinem Schwiegervater, dem General, versorgt, er selbst ist selten anwesend. Als die Alliierten im Sommer 1921 die Auflösung aller Wehrverbände erzwingen, gründen Teile des »Freikorps Oberland« den »Bund Oberland« mit Hauptsitz in München. Seine Satzung propagiert einen »Kampf gegen den inneren Feind« und richtet sich ausdrücklich gegen die Republik. Der neue Leiter, Friedrich Weber, bahnt eine enge Zusammenarbeit mit der NSDAP an. Am 1. Mai 1923 gehen bewaffnete »Oberland«- und SA-Formationen auf dem Münchner Oberwiesenfeld gegen demonstrierende Sozialdemokraten und Kommunisten vor. Im September wird der »Bund Oberland« Mitglied des neu gegründeten, von Adolf Hitler angeführten »Deutschen Kampfbundes«.

Am Hitlerputsch vom 8./9. November 1923 nimmt der »Bund Oberland« mit mehreren Kompanien teil, auch Max Humps marschiert mit und wird für seinen Einsatz mit dem Blutorden der NSDAP ausgezeichnet. Danach wird der Bund verboten, jedoch unter dem Namen »Deutscher Schützen- und Wanderbund« weitergeführt.

Ob Max Humps Hitlers Putschversuch aus politischer Überzeugung unterstützt oder nur mangels sinnvollerer Beschäftigung, ob er Hitler tatsächlich zutraut, einen Wirtschaftsaufschwung herbeizuführen, ist nicht klar. Seine Tochter hält ihn jedenfalls für einen patriotischen Landsknechttyp, dem es gelegen kam, in der Horde seiner Kumpels, darunter auch der spätere Chef der Leibstandarte-SS, Sepp Dietrich, mitzulaufen und deutschnationale Phrasen zu schmettern. Er wird nach dem gescheiterten Putsch nicht verhaftet, dazu spielt er eine zu unwesentliche Rolle. Eine geregelte Arbeit findet er jedoch nach wie vor nicht, Frau und Kinder – einen Monat nach dem Putschversuch, im Dezember 1923, wird die zweite Tochter Inge geboren – sind in echter Not, die Mutter weiß oft nicht, was sie am nächsten Tag auf den Tisch bringen soll. 1925 setzt Humps sich in die Türkei des späteren Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Pascha, ab. Das sich an Europa annähernde Land braucht das praktische Wissen westlicher Fachkräfte, Max Humps arbeitet endlich wieder in seinem Beruf als Braumeister. Die Familie lässt er in München zurück – spätestens jetzt ist Hildegard Humps’ Geduld mit dem Ehemann zu Ende. Sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben und kehrt – eine andere Möglichkeit sieht sie als Hausfrau und Mutter ohne Einkommen nicht – mit den Kindern in ihr Elternhaus zurück. Als Max Humps es in der Türkei zu einigem Ansehen gebracht hat und mehrere Versuche unternimmt, seine Familie nach Smyrna, dem heutigen Izmir, nachzuholen, weigert Hildegard sich, ihm zu folgen, und fordert stattdessen die Scheidung.

Traudl ist fünf Jahre alt, als ihr Vater sie verlässt. Zwar erfüllte er auch vorher nicht die klassische Vater-, sprich Beschützerrolle, in den raren Momenten, die er präsent war, erlebte sie ihn jedoch als liebevollen Kumpel und einfallsreichen Spielkameraden.

1926 wird sie eingeschult. Dass man sie in die Simultanschule in der Münchner Luisenstraße schickt, in die Kinder aller Konfessionen zugelassen sind, hat wohl weniger mit der Aufgeschlossenheit der Mutter zu tun als mit der Nähe zur großelterlichen Wohnung in der Sophienstraße am Alten Botanischen Garten – Traudl ist evangelisch getauft, wächst aber ohne Verbundenheit zur Kirche auf, oft schwänzt sie den sonntäglichen Kindergottesdienst.

In der fast herrschaftlichen Fünfzimmerwohnung in der Sophienstraße gibt Großvater Maximilian Zottmann, geboren 1852, den Ton an. Traudl empfindet ihn als gestrenge Autoritätsperson und Pedanten, der seinen Tagesablauf auf die Minute festlegt, größten Wert auf Disziplin und Ordnung legt und wenig Spaß versteht. Er kann den Vater nicht ersetzen. »Erzieh deine Fratzen besser«, muss die Mutter sich regelmäßig anhören, wenn Traudl und Inge auch nur um ein kindliches Dezibel zu laut lachen. Solange die Großmutter lebt, ist die Kinderwelt trotzdem in Ordnung – Agathe Zottmann wirkt versöhnend auf die Hausbewohner ein. Traudl vergöttert die geborene Leipzigerin, die ihren Mann bei einem Kuraufenthalt in Bad Reichenhall kennenlernte, später beschreibt sie ihre Großmama als ungeheuer verständnis- und liebevolle Frau. Begeistert lauscht Traudl den Erzählungen von ihrer Jugend in Leipzig, und als sie in der Schule einen Aufsatz zum Thema »Das Reiseziel meiner Träume« schreiben muss, wählt sie, im Unterschied zu ihren Kameradinnen, die von Hawaii und dem Himalaja schwärmen, natürlich Leipzig.

1928 stirbt Agathe – der Verlust trifft die achtjährige Traudl schwer. In der Folge entpuppt sich der Großvater mehr denn je als Haustyrann und als Geizhals dazu. Er gefällt sich als später Junggeselle und »sugar-daddy« der jungen Tänzerin Thea und lässt die Tochter, die ihm den Haushalt führt, bei jeder Gelegenheit wissen, dass sie und die Kinder ihm auf der Tasche liegen. Als Traudl 1930 auf das Luisenlyzeum für Mädchen wechselt, sucht die Mutter um Schulgeldermäßigung an, denn aus dem knappen Haushaltsgeld – 4,50 Mark pro Tag für vier Esser – kann sie die volle Gebühr nicht bezahlen. An Schulausflugstagen muss Traudl sich häufig krank melden, weil die Mutter die 2,70 Mark Unkostenbeitrag nicht auftreiben kann. Trotzdem empfindet Traudl ihre Kindheit und frühe Jugend keineswegs als unglücklich: So bedrückend die Situation für Mutter und Kinder auch ist, sie schweißt die drei zusammen. Hildegard Humps ist zwar keine besonders zärtliche Frau – schmusen und herzen kann man sie nicht –, trotz dieses Defizits fühlen die Kinder sich aber geliebt und durchaus auch verstanden. Die Mutter gibt ihnen Sicherheit, ihr Erziehungsmodell entspricht den Idealen der Zeit: Ihr sollt »anständige« Menschen werden, nicht lügen, hilfsbereit, ehrlich und bescheiden sein, nachgeben und Rücksicht nehmen und euch nicht in fremde Angelegenheiten mischen.

In der Tugend des Rücksichtnehmens müssen die Mädchen sich auf besondere Weise üben, als der jüngere Bruder der Mutter bei der Familie einzieht. Hans ist ein künstlerisch hoch begabter junger Mann mit abgeschlossenem Architekturstudium, aber er leidet an Schizophrenie. Sein Verfolgungswahn und seine spinösen Ideen amüsieren die Kinder zumeist, manchmal setzen sie ihnen aber zu. Als sie mitbekommen, wie sehr die Mutter unter den wahnwitzigen Ideen und Anschuldigungen des Bruders zu leiden hat, wächst ihr Unbehagen. Mitte der dreißiger Jahre wird Hans Zottmann – wie mindestens 360 000 Deutsche mit vermeintlichen Erbschäden – zwangssterilisiert. Die Familie hinterfragt den Eingriff nicht, sondern nimmt ihn als notwendiges Übel hin. Hans als Familienvater wäre wirklich unverantwortlich, sagte man sich.

Das Mädchen Traudl freut sich am Leben. Sie liebt die Natur und Tiere, ein Hund oder Katzen gehören immer zum Haushalt. Und sie geht gern in die Schule, nicht etwa, weil sie besonders bildungshungrig ist, sondern weil sie sich in der Klassengemeinschaft wohlfühlt und gern mit ihren Freundinnen zusammensteckt. Rückblickend beschreibt sie sich als Herdentier, nicht fürs Alleinsein bestimmt, keine, die durch individuelle, querdenkerische Ideen auffällt, sondern Sicherheit, Geborgenheit und Anerkennung in der Gemeinschaft sucht und ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis hat. Ihre schulischen Leistungen sind gutes Mittelmaß, ihre Lieblingsfächer Zeichnen und Turnen, auch Deutsch und Englisch liegen ihr. Sie gilt als lebhaftes Kind, und wenn sie den Großvater oder die Mutter mit ihrem Temperament wieder einmal überfordert, schickt sie am Abend ein durchaus ehrlich gemeintes Stoßgebet gen Himmel: »Bitte, lass’ mich brav sein.« Vor allem der Mutter will sie nicht wehtun, denn deren persönliches Unglück entgeht ihr nicht. Trotzdem fehlt es ihr nicht an Unbeschwertheit. Auf Zurechtweisungen wie: »Ach Traudl, wenn du doch nicht so wild wärest«, kontert sie bereits als Sechsjährige mit einem schelmischen: »Ach schau, wenn es doch der liebe Gott so haben will.« – Dieser Satz wird in der Familie zum geflügelten Wort. Kleine Höhepunkte ihres jungen Lebens sind die seltenen Kinobesuche – der Eintritt ins Bogenhausener Kino kostet 70 Pfennig, Traudl und Inge gehen je eine gute Stunde zu Fuß von Schwabing hinauf nach Bogenhausen und wieder zurück – oder die Sommerferien im bayerischen Alpenvorland, dort, wo der Großvater seine Jagd gepachtet hat: Das ist lange Zeit in Aschau, dann in Seeon und zuletzt am Ammersee, wo er im Alter von achtzig Jahren seinen letzten Rehbock schießt. 1933 ist in mehrfacher Hinsicht ein einschneidendes Jahr für die mittlerweile dreizehnjährige Traudl. Da wird zum einen die Machtergreifung Hitlers in der Schule als großes, festliches Ereignis gefeiert und auch von Traudl als Signal für den Umbruch und unmittelbar bevorstehenden Aufschwung verstanden. Die Bilder von den armselig, irgendwie verdächtig aussehenden Männern mit den finsteren Gesichtern, die in Scharen auf dem Sendlinger-Tor-Platz herumlungern, sind ihr noch furchterregend präsent. Lauter Arbeitslose, hat man ihr erklärt. Das soll sich jetzt ändern …

1933 taucht außerdem Max Humps wieder auf. Als Verbündeter der »Kampfzeit« und Blutordensträger schanzt man ihm eine Stelle in der Verwaltung der NSDAP zu. Welche Position er dort bekleidet, interessiert seine Tochter nicht, denn sie hat längst keine Beziehung mehr zu ihrem Vater. Sie besucht ihn 1934 oder 1935 – ein einziges Mal, denn die Mutter zeigt sich über den Kontakt nicht begeistert – in seinem Büro in der Barer Straße. Im Haus Nummer 15 befinden sich die »Reichsorganisationsleitung«, die Zentrale der »NS-Betriebszellenorganisation« sowie das »Hauptamt für Kriegsopfer« und das »Hauptamt für Volksgesundheit«. Die SA-Führung residiert zu dieser Zeit in den beiden ebenfalls in der Barer Straße gelegenen Hotels »Marienbad« und »Union«.

Max Humps bemüht sich mit Leckereien und ähnlich gearteten Liebesbeweisen um Traudls Zuneigung, doch sie bleibt auf Distanz und pflegt ihre Vorurteile gegen den Vater. Im Dezember 1932 wurde – in Abwesenheit des Vaters – das Scheidungsurteil verkündet, Traudl entging nicht, wie sehr ihre Mutter unter dem entwürdigenden Prozess litt. Max Humps hatte zunächst wenig Skrupel und erstaunliche Fantasie bewiesen, um die Schuld an der Trennung seiner Frau zuzuschieben. General Maximilian Zottmann hielt es für gesellschaftlich absolut unvertretbar, eine – nach damals gültigem Eherecht – schuldig geschiedene Frau zur Tochter zu haben, sie musste deshalb einem faulen Kompromiss zustimmen und ihrem Ehemann anbieten, auf ihren Unterhaltsanspruch zu verzichten, wenn er nur alle Schuld auf sich nähme. So blieb sie also auch weiterhin auf die Almosen des Vaters angewiesen. Vertreten durch einen jüdischen Anwalt hatte sie bei der Auseinandersetzung schlechtere Karten als Blutordensträger Max. Der Verdacht lag nah, dass der mit dem Fall befasste Richter klare Sympathien hegte oder vorauseilend gehorsam war – die NSDAP war seit Ende Juli 1932 zumindest vorübergehend stärkste politische Kraft im Land.

Das Urteil festigt jedenfalls Hildegard Humps’ Überzeugung, »dieser Hitler« habe – bereits 1923 – ihre Ehe zerstört. Das äußert sie nach dessen Machtergreifung häufig und verärgert damit die junge Traudl. Die hält das Urteil der Mutter für undifferenziert, nimmt »den Führer« in Schutz und träumt den Backfischtraum, ihm eines Tages das Leben zu retten. Ruhm durch Opferbereitschaft. Einmal bekommt sie ihn in diesen Jahren leibhaftig zu Gesicht, als er in seinem Wagen zum »Braunen Haus« in die Brienner Straße chauffiert wird – ein erhebendes Gefühl, selbst in der Erinnerung. Ihren Eindruck von Hitler fasst die etwa Fünfzehnjährige in den schlichten Gedanken:Der Führer muss etwas ganz Großes sein … Sie ist stolz auf Deutschland und das deutsche Volk, beeindruckt von der hehren Idee von der »Volksgemeinschaft«. »Einer für alle. Alle für einen.« Sobald das Deutschlandlied erklingt, steigen ihr Tränen der Ergriffenheit in die Augen. Eine politische Bildung erhält sie weder zu dieser Zeit noch später, weder in der Schule noch zu Hause. Die Lehrer im Luisenlyzeum halten sich bedeckt, Traudl muss keine propagandistischen Schulaufsätze schreiben, wie sie eifrige Lehrer an vielen Schulen auf die Unterrichtspläne setzen. Die Nürnberger Gesetze, Begriffe wie »Judenfrage« oder »Rassenhygiene« und »Rassenschande« werden freilich abgehandelt – als Fakten. Und auch als solche hingenommen. Und dass der Bolschewismus der größte Feind der zivilisierten Welt ist, Sitte und Kultur durch ihn vom Untergang bedroht sind, verinnerlicht sie als ebenso furchterregende wie unumstößliche Tatsache. Völkisches Schrifttum, wie es der Nationalsozialismus fördert, erreicht sie nicht, auf ihrem Nachtkästchen liegen Trotzkopf und Nesthäkchen, später Novellen von Storm oder Agnes Günthers Bestseller Die Heilige und ihr Narr.

Zu Hause werden weder der Nationalsozialismus noch andere weltanschauliche Fragen thematisiert. Die Mutter pflegt zwar ihre persönliche Wut auf Hitler, seine politischen Maßnahmen interessieren sie jedoch nicht. Auf dem Schreibtisch des Großvaters steht ein Bildchen des Prinzregenten Luitpold mit einem persönlichen Grußwort zum 60. Geburtstag, datiert 1912, ein Andenken an frühere Zeiten. Bessere? Maximilian Zottmann äußert sich nicht, für ihn ist die regierende Obrigkeit die anzuerkennende, und das nationalsozialistische System stellt für ihn wie für die meisten »gewöhnlichen Deutschen« keine reale Bedrohung dar. Er ist Abonnent des Lesezirkels, die einzige Zeitschrift, die er liest, ist Der deutsche Jäger, mit Büchern kann er nichts anfangen. Die Münchner Neuesten Nachrichten kommen täglich ins Haus, damit man keine Folge des aktuellen Fortsetzungsromans versäumt. Auf dem Detektorenempfänger hört die Familie Wunschkonzerte, am Abend sitzt sie mit Kopfhörern und Textbuch um den Tisch und lauscht der über die Telefonleitung direkt übertragenen Aufführung aus der Oper. Der Großvater bricht jedes Mal in Wut aus, wenn ein Anruf für eines der Mädchen die Ausstrahlung stört.

1933 ist für Traudl Junge vor allem deshalb ein einschneidendes Jahr, weil sie ihre Leidenschaft für das Tanzen entdeckt. Durch ihre Schwester Inge lernt auch sie das Geschwisterpaar Erika und Lore Klopfer kennen, zwei Mädchen »aus besserem Hause«, der Vater Rechtsanwalt bei BMW, die Wohnung in der Arcisstraße hochherrschaftlich mit standesgemäßem Hauspersonal. Mutter Klopfer fördert den Umgang ihrer, wie sie sagt, »etwas verzärtelten Kinder« mit der handfesten Inge. Und als sie die beiden bei der Kindertanzschule Lola Fasbender anmeldet, wo sie vor allem Haltung und Gewandtheit lernen sollen, bezahlt sie auch einen Kurs für Inge, deren außergewöhnliches Talent nicht zu übersehen ist. Traudl drückt sich während der Tanzstunden die Nase an der Glastür platt, damit ihr nur ja keine Lektion entgeht. Als die Lehrerin Erbarmen mit ihr hat und sie zum Mitmachen einlädt, ist ihr, als ob sich die Tür zum Paradies öffnet, und sie beginnt, die rhythmische Gymnastik für sich zu entdecken.

Dass Erika und Lore Jüdinnen sind, nehmen Traudl und Inge erst 1936 wahr, als die beiden nach New York emigrieren. Das mag daran liegen, dass die Freundinnen es vorher selbst nicht wussten. Ihre Eltern haben sie protestantisch taufen lassen, erzählt Erika Stone, geborene Klopfer, Religion sei im Herzen, hörten sie von der Mutter. Die reagiert zwar verhalten auf die Begeisterung der Kinder »über den Prunk und Pomp der nationalsozialistischen Massenpropaganda, über das Marschieren und die Lieder«, von ihren jüdischen Wurzeln und der Gefahr für Juden in Deutschland erzählt sie den vom Abschiedsschmerz geplagten Mädchen aber erst unmittelbar vor der Abreise.

Traudl entgeht in den drei Jahren der Freundschaft, dass Vater Klopfer Berufsverbot erhält, dass die Familie ihre Hausangestellten entlässt und in eine deutlich kleinere Wohnung in der Tengstraße umzieht. Sie beneidet die Mädchen jedoch um die abenteuerliche Reise nach Amerika … und diese sie um ihre BDM-Uniform.

Seit etwa 1935 ist Traudl beim Bund Deutscher Mädel, die braune »Kletterweste«, die zur Uniform gehört, spart die Mutter sich mühsam vom Haushaltsgeld ab, und als Traudl das velourene Objekt der Begierde endlich trägt, ist sie ungeheuer stolz. Sie leitet eine Gruppe von sechs Mädels aus ihrer Klasse – »sechs Grazien« nennen sie sich. Sie exerzieren auf der Terrasse des Lyzeums – rechts um, marsch –, und schmettern die Sieg-Heil-Parole. Sieg, ruft Traudl. Heil, schreien ihre Schützlinge zurück. Sieg! – Heil! – Sieg! – Heil! Sonst bleibt ihr von den BDM-Aktivitäten wenig in Erinnerung, nur langweilige Heimabende, Spalierstehen bei verschiedenen Veranstaltungen, das Einweihungsfest für die erste Arbeitersiedlung in Ramersdorf, bei dem sie und ihre Kameradinnen Volkstänze aufführen, Sammelaktionen für das Winterhilfswerk, die Ausflugsfahrt nach Wolfratshausen mit Lagerfeuer und Zelten – und Herta. Das ist ihre Gruppenführerin, als Traudl sechzehn oder siebzehn Jahre alt ist und bereits auf die Handelsschule geht. Sie bringt den Mädchen nahe, was das Dritte Reich unter Kunst und Literatur versteht, musiziert mit ihnen und zeigt ihnen idyllische Wanderwege. Traudl eifert ihr nach. Als sie einmal allein bei ihr zu Gast ist, umarmt Herta sie zum Abschied und küsst sie auf den Mund. Traudl, deren Interesse an der Männerwelt noch nicht erwacht ist, die sich jedoch nach Zärtlichkeit sehnt, beeindruckt so viel Warmherzigkeit zutiefst.

1938 verliert sie die verehrte Führerin aus den Augen, denn da bietet sich mit einem Mal Interessanteres: Traudl tritt in die Organisation »Glaube und Schönheit« ein, eine Neugründung innerhalb des BDM. für die achtzehn- bis einundzwanzigjährigen »arischen« Frauen im Reich. »Die Aufgabe unseres Mädelbundes ist, Mädel zu Glaubensträgerinnen nationalsozialistischer Weltanschauung zu erziehen. Mädel, die eine Harmonie bilden von Körper, Seele und Geist, die durch die Gesundheit des Körpers und die Ausgeglichenheit ihres Wesens jene Schönheit verkörpern, die offenbart, dass der Mensch eine Schöpfung des Allmächtigen ist«, nennt Jutta Rüdiger, ab 1937 Leiterin des BDM, die Ziele der Vereinigung. »Wir wollen Mädel formen, die stolz sind, damit sie einmal Kämpfer zum Schicksalsgefährten erwählen. Wir wollen Mädel, die bedingungslos an Deutschland und den Führer glauben und diesen Glauben einst in das Herz ihrer Kinder legen; dann wird der Nationalsozialismus und dadurch Deutschland für immer bestehen.«

Bei »Glaube und Schönheit« wird kaum über Politik gesprochen, ebenso wenig wie in den meisten anderen Jugendorganisationen des Dritten Reichs. Es wird vor allem anmutig geturnt und getanzt, um mit der bewusst gepflegten »weiblichen Linie« einer »Verbengelung« oder »Vermännlichung« der Mädchen entgegenzuwirken. Tatsächlich geht es auch bei der tänzerischen Gymnastik um eine Funktionalisierung der jungen Frauen für die Ziele von Partei und Staat – das sagt man ihnen natürlich nicht in solcher Deutlichkeit, und das hört auch Traudl Junge erst Jahrzehnte nach dem Krieg zum ersten Mal. Ihr künstlerisches Engagement soll die Mädchen dieser Altersgruppe zur »gemeinschaftsgebundenen Persönlichkeit« erziehen und von einem vorzeitigen Rückzug in die Rolle der Mutter und Ehefrau abhalten. Stattdessen sollen sie sich weiterhin »Führer, Volk und Vaterland« verpflichten. Schließlich dient »Glaube und Schönheit« auch der Qualifizierung eines Teils des weiblichen Nachwuchses zur Führerschaft, also für Funktionen im BDM, in der NS-Frauenschaft oder im Reichsarbeitsdienst.

Mit den Themen »Lebensführung und -gestaltung« oder »politisch-geistige Bildung«, die laut Satzung auch zum »Glaube und Schönheit«-Unterricht gehören, wird Traudl nicht behelligt, jedenfalls kann sie sich heute nicht daran erinnern. Faszinieren lässt sie sich vom Dritten Reich durch seine spektakulären kulturellen Großveranstaltungen – die »Hauptstadt der Bewegung« ist die Stadt der Festzüge. Der Pomp, mit dem im Juli 1937 und in den beiden Folgejahren der »Tag der Deutschen Kunst« mit seinem mehr als drei Kilometer langen Umzug »Zweitausend Jahre Deutsche Kultur« begangen wird, begeistert sie, ebenso die »Nacht der Amazonen« im Nymphenburger Schlosspark, die zwischen 1936 und 1939 jährlich stattfindet. Das Konzept der Nazis von der emotional und weltanschaulich verbindenden Selbstdarstellung geht auf. Hinzu kommt, dass Traudls Schwester am Rahmenprogramm zum »Tag der Deutschen Kunst« mitwirkt: Sie tanzt bei der Aufführung des »Raubs der Sabinerinnen« auf der Seebühne des Kleinhesseloher Sees im Englischen Garten. Auch Traudl ist am Rande an den kulturellen Bemühungen der Nazis beteiligt. Sie ist Statistin bei der »Nacht der Amazonen«, und sie steht – bereits als Fünfzehnjährige – dem Schweizer Bildhauer und Marionettenschnitzer Walter Oberholzer Modell, der eine Brunnenfigur modellieren soll. Das bronzene Mädchen, das einem wasserspeienden Faun einen Ball zuwirft, hat Traudls wohlgeformten Körper, jedoch nicht ihr Gesicht. 1937 wird das Ensemble im Haus der Deutschen Kunst ausgestellt.

Die Einstellung der Heranwachsenden zum Dritten Reich in ein klares Pro oder Contra zu fassen, ist so unmöglich wie wahrscheinlich beim Großteil der deutschen Bevölkerung und erst recht der Jugend dieser Zeit. So sehr Traudl sich von der Ästhetik der Großveranstaltungen betören lässt, so sehr sie in den Jubel über die Triumphe der deutschen Sportler bei den Olympischen Spielen oder über Hitlers außenpolitische Erfolge einstimmt, so abstoßend findet sie die derben Seiten der kommunalen Parteipolitik. Das »übertriebene Nazitum an der Basis« und ihre »Bonzenmachenschaften« kommen ihr, wie sie heute sagt, »proletarisch« und »spießig« vor, die Regierung deshalb in Frage zu stellen, liegt ihr jedoch so fern wie den meisten ihrer Altersgenossen. So sehr sie über die kursierenden Hitler-Witze lachen kann, so fremdartig und widerlich sie den Stürmer mit seinen antisemitischen Karikaturen auch findet, so wenig realisiert sie, wie existentiell die Bedrohung für politische Gegner und Juden ist. Im Lyzeum hat sie drei jüdische Mitschülerinnen. Während der gemeinsamen Schulzeit, also bis 1936, seien sie sowohl von den Lehrern als auch von den Schülern gleichberechtigt behandelt, ihr Judentum, wenn überhaupt, so nur als ihr religiöses Bekenntnis erwähnt worden. Danach verliert sie die drei aus den Augen, die eine, kommt ihr zu Ohren, wandert mit ihren Eltern aus, was aus den anderen beiden wird, weiß sie bis heute nicht. Vom Novemberpogrom 1938, von der »Vergeltung an den jüdischen Ladengeschäften, denen größtenteils sämtliche Fenster eingeschlagen wurden« – wie die Münchener Neuesten Nachrichten am Tag danach berichten, von den brennenden Synagogen und den willkürlichen Verhaftungen Hunderter jüdischer Männer bekommt die Achtzehnjährige kaum etwas mit. Was sie und ihre Freunde in den Tagen danach über die Brutalität hören, mit der die Nazis vorgegangen sind, missfällt ihnen zwar, sie beruhigen sich jedoch damit, dass es sich um ein einmaliges Ereignis handeln muss. Und es betrifft sie letztlich ebenso wenig wie alle anderen Schikanen gegen die Juden, der erste vom Staat angeordnete Judenboykott am 1. April 1933, die Schilder mit der Aufschrift »Für Juden verboten«, die völlige »Entjudung« der Wirtschaft ab Anfang 1939 oder die Kennzeichnung der Juden mit dem gelben Stern ab September 1941. An eine einzige Begegnung mit einer so gebrandmarkten Frau will sie sich erinnern können – ein flüchtiger Eindruck, über den sie nicht weiter nachdenkt. Und ein Hinweis, wie gut die Verdrängung funktioniert.

Traudl lebt ein von Politik unbelastetes Leben – wie viele deutsche Jugendliche ihrer Zeit. So empfindet sie es jedenfalls, und das bestätigt – einmal mehr – zwei sich nur scheinbar widersprechende Tatsachen: einerseits, wie geschickt die Taktik des Regimes zum Aufbau einer linientreuen »Staatsjugend« war, andererseits, dass es natürlich Freiräume gab, in denen sich »unbetroffene« Jugendliche wie Traudl ungezwungen und – wie sie meinten – ganz und gar unbeobachtet bewegen konnten.

Traudls Interessen konzentrieren sich in jenen Jahren auf die rhythmische Gymnastik, ihr Traum und immer dringenderer Wunsch ist es, das Tanzen, wie ihre jüngere Schwester, zu ihrem Beruf zu machen. Einen anderen, handfesteren Berufswunsch hat sie nicht. 1936 ist sie mit der Mittleren Reife vom Lyzeum abgegangen – ungern, aber sie muss schleunigst Geld verdienen und die Mutter unterstützen. Geh doch ein Jahr auf die Handelsschule, dann kannst du als Sekretärin in einem Büro arbeiten, rät man ihr. Die Freundin einer Freundin arbeite bei der Allianz, sie könne ihr eine Anstellung mit Pensionsberechtigung verschaffen – eine albtraumhafte Vorstellung für die quirlige Traudl. Zur Allianz will sie gewiss nicht, lustlos bringt sie die Handelsschule hinter sich, widerwillig lernt sie blind auf der Maschine zu schreiben – »Andere haben vielleicht die Begabung dafür, Mutti, ich bestimmt nicht!« Stenografieren und Buchführung fallen ihr leichter. Nach dem Schulabschluss sucht sie eine Arbeit, an die sie vor allem eine Anforderung stellt: Sie muss ihr genügend Zeit zum Tanzen lassen. Schließlich tritt sie eine Stelle als Kontoristin bei der Münchner Vertretung der Vereinigten Deutschen Metallwerke an, verwaltet schon bald das Bohrerlager und macht regelmäßig die Inventur – durchaus eine Herausforderung, wäre da nicht der Chauffeur des Hauses, der ihr ins Lager folgt und pornografische Bilder vors Gesicht hält. Traudl weiß sich nicht anders zu helfen als – unter Vorschützung falscher Gründe, denn den wahren traut sie sich ihrem Chef nicht zu nennen – zu kündigen. In der Folge arbeitet sie vorübergehend im Notariat des alten Hofrats Dillmann, 1939 wechselt sie zum Rundschau Verlag in die Ohmstraße und wird Assistentin des Chefredakteurs bei Die Rundschau, einer Fachzeitung für das Schneiderhandwerk. Als der stellvertretende Chefredakteur eingezogen wird, übernimmt sie dessen Aufgaben und erledigt sie gewissenhaft und manchmal sogar mit Freude, jedoch in der Überzeugung, dass sie ohnehin kündigen werde, sobald sie die abschließende Tanzprüfung bestanden hat.