Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

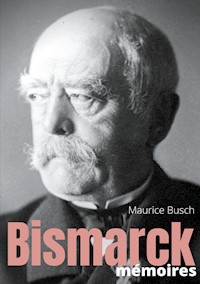

RÉSUMÉ : Dans "Bismarck : Mémoires", Maurice Busch nous plonge au coeur des souvenirs du célèbre chancelier Otto von Bismarck, une figure emblématique de l'histoire allemande. Ce livre est une compilation précieuse des pensées et des réflexions de Bismarck, offrant un aperçu unique de sa vision politique et de son rôle crucial dans l'unification de l'Allemagne. À travers ces mémoires, les lecteurs découvrent les coulisses des décisions politiques majeures, les stratégies diplomatiques et les relations internationales qui ont façonné l'Europe du XIXe siècle. L'ouvrage met en lumière la personnalité complexe de Bismarck, souvent surnommé le "Chancelier de fer", en raison de sa détermination et de sa volonté inébranlable. Maurice Busch, en tant que compilateur, parvient à capturer l'essence de cet homme d'État légendaire, tout en offrant un contexte historique riche et détaillé. Les mémoires révèlent également les défis personnels et politiques auxquels Bismarck a été confronté, ainsi que ses réflexions sur l'avenir de l'Allemagne et de l'Europe. Ce livre est un témoignage fascinant de l'époque, indispensable pour quiconque s'intéresse à l'histoire moderne et à l'art de la gouvernance. L'AUTEUR : Maurice Busch, souvent confondu avec Moritz Busch, est l'un des auteurs ayant contribué à la documentation des mémoires d'Otto von Bismarck. Bien que peu d'informations soient disponibles sur Maurice Busch lui-même, son rôle en tant que compilateur des mémoires de Bismarck est significatif. Moritz Busch, son homonyme, était un journaliste et écrivain allemand reconnu pour ses travaux sur Bismarck, ce qui laisse supposer que Maurice Busch aurait pu s'inspirer de ces écrits ou être lié d'une manière ou d'une autre à ce domaine d'étude. Les oeuvres portant sur Bismarck ont souvent été le fruit de recherches approfondies et d'une proximité avec le chancelier, permettant de capturer l'essence de ses pensées et de ses stratégies politiques. Maurice Busch, à travers ce travail, contribue à la préservation et à la diffusion de l'héritage intellectuel et politique d'Otto von Bismarck. Ses écrits sont essentiels pour comprendre les dynamiques politiques de l'Allemagne du XIXe siècle et offrent une perspective unique sur l'un des personnages les plus influents de l'histoire européenne.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 595

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

les mémoires du chancelier de fer recueillies par Maurice Busch

Sommaire

Préface

TOME1

CHAPITRE PREMIERLA DECLARATION DE GUERRE

CHAPITRE IIDEPART POUR LA GUERRE

CHAPITRE IIIDE LA FRONTIÈRE A GRAVELOTTE

CHAPITRE IVCOMMERCY, BAR-Le DUC, CLERMONT-EN ARGONNE

CHAPITRE VLE RECIT DE LA BATAILLE DE REZONVILLELA BATAILLE DE BEAUMONT

CHAPITRE VISEDAN

CHAPITRE VIIDE LA MEUSE A LA MARNE

CHAPITRE VIIIM. DE BISMARCK ET JULES FAVRE A FERRIÈRESLE CHATEAU DE ROTHSCHILD

CHAPITRE IXLA MAISON DE MADAME JESSÉA VERSAILLES

CHAPITRE XIIFORMATION DE L’EMPIRE D’ALLEMAGNE

CHAPITRE XIIIJOURNEES D’ATTENTE A VERSAILLES

CHAPITRE XIVM. DE CHAUDORY ET M. D’HAUSSONVILLELA DÉPÊCHE D’EMSBOMBARDEMENT DE PARIS

CHAPITRE XVJULES FAVRE ET LA CONFÉRENCE DE LONDRES

CHAPITRE XVIDERNIERE SEMAINE DU SIEGE DE PARIS

CHAPITRE XVIILA CAPITULATION DE PARIS

CHAPITRE XVIIILES PRELIMINAIRES DE PAIX

TOME 2

CHAPITRE PREMIERLA MAISON DU CHANCELIER A BERLIN

CHAPITRE IILA COMMUNE ET LE TRAITÉ DE FRANCFORT

CHAPITRE IIIQUELQUES DOCUMENTS HISTORIQUESLA FRANCE ET LA RUSSIE 1871 - 1872

CHAPITRE IVQUELQUES ARTICLES DE JOURNAUX L’AFFAIRE D’ARNIM

CHAPITRE VVARZIN ET FRIEDRICHSRUH

CHAPITRE VIM. DE BISMARCK ET MON LIVRE

CHAPITRE VIIM. DE BISMARCK ET LA RUSSIEL’ALLIANCE AUSTRO-ALLEMANDE

CHAPITRE VIIILES LUTTES POLITIQUES DU CHANCELIER

CHAPITRE IXM. DE BISMARCKL’ANGLETERRE ET LES PRINCESSES ANGLAISES

CHAPITRE XLE JOURNAL DE L’EMPEREUR FRÉDÉRIC

CHAPITRE XILES PAPIERS DU CHANCELIER

CHAPITRE XIILA CHUTE

CHAPITRE XIIILES DERNIÈRES ANNÉES

Préface

L’œuvre que je livre aujourd’hui au public, consiste en un récit détaillé des vingt années pendant lesquelles j’ai été eu relations directes avec le prince de Bismarck, avant, pendant et après la guerre de 1870. Une partie de cette œuvre n’est pas complètement inédite, étant formée de quelques fragments d’un livre publié par moi en 1878, sous le titre de : Le comte de Bismarck et sa suite pendant la guerre de France. Mais j’ai rétabli de nombreux passages que j’avais cru devoir alors omettre, et j’ai supprimé les adoucissements, nécessaires autrefois, de certaines âpretés de langage.

J’ai réuni et j’ai noté tous les détails concernant le prince de Bismarck et son entourage immédiat, d’abord pour ma satisfaction personnelle et ensuite pour fournir des éléments à ceux qui voudront étudier le caractère du régénérateur politique de l’Allemagne. Le seul but des notes quotidiennes que j’ai prises et qui constituent le principal élément de cet ouvrage a été de servir au récit de la vérité tout entière, autant que j’ai pu la constater par moi-même.

Plus tard, quand l’idée m’est venue de copier mes notes, je me suis parfaitement rendu compte de la responsabilité que j’encourais vis-à-vis de l’Histoire, car je n’ignore pas qu’on ne saurait s’en dire le serviteur si on lui fournit des matériaux triés avec soin ou colorés avec complaisance.

Je n’ai voulu être ni un thuriféraire, ni un censeur. Ma nature est contraire aux effets à sensation, et je laisse aux amateurs de théâtre le plaisir que leur peuvent donner les représentations à grand spectacle. Je désire simplement offrir au lecteur les traits caractéristiques que le chancelier de fer m’a donné l’occasion d’observer dans telles et telles circonstances, contribuant ainsi à compléter et parfois à rectifier le jugement que l’opinion publique a porté sur lui.

L’admiration profonde que j’ai pour le génie de ce grand homme et ma reconnaissance patriotique pour ce qu’il a accompli ne m’ont pas empêché de livrer au public des détails nombreux qui déplairont à bien des gens ; mais ces détails appartiennent au caractère historique de celui que je me propose de décrire. Les natures divines, seules, sont exemptes d’erreurs, de passions et de contradictions.

Je vais maintenant laisser au prince lui-même le soin d’établir l’autorité que j’ai pour communiquer aux autres, sans réserve aucune, tout ce que j’ai pu constater pendant ma longue intimité avec lui.

« Une fois que je serai mort, vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, et surtout tout ce que vous saurez », me dit le prince de Bismarck, au cours d’une conversation que j’eus avec lui le 24 février 1879.

Je voyais clairement, à la façon dont il me regardait, qu’en dehors des autorisations que j’avais déjà reçues antérieurement, il désirait que je me considérasse comme absolument libre, comme entièrement affranchi de certaines restrictions que je m’étais volontairement imposé ou qu’on m’avait imposées. Depuis lors, grâce à sa confiance grandissante, j’ai appris bien d’autres choses encore, et il m’a, de nouveau, confirmé l’autorisation de répéter ce que j’apprenais.

Le 21 mars 1891, pendant le séjour que je fis à Friedrichsruh, le prince, évidemment sous l’impression d’une note qu’il avait lue dans les journaux, dit :

« Un jour, après ma mort, le petit Busch écrira l’histoire secrète de notre temps, d’après les meilleures sources d’information. »

Je répondis :

« Oui, mon prince; mais ce ne sera pas une histoire à proprement parler, parce que je ne suis pas capable de l’écrire, cela ne sera pas non plus longtemps après votre mort qui, nous l’espérons, arrivera le plus tard possible. Ce sera au contraire, tout de suite après, sans aucun retard, car, en ces temps de corruption, la vérité ne saurait être connue trop tôt.

Le prince ne répondit point; mais je considérai son silence comme une approbation. Enfin, l’année d’avant, il avait affirmé d’une façon absolue le caractère sans restriction de mon autorité.

Le 15 mars 1890, comme on parlait déjà de sa démission, et que lui-même était occupé à classer différents papiers qu’il voulait emporter en voyage, il me demanda de copier plusieurs documents très importants pour lui et d’en conserver les originaux. Je lui fis observer qu’en faisant copier de pareils documents par un étranger, il s’exposait à ce que leur contenu fût révélé à des tiers.

« Oh! je n’ai pas peur de cela ! me répondit-il, je n’ai absolument aucun secret parmi ces documents. »

Cette affirmation : « je n’ai pas de secrets », me donnait toute liberté, du moins pour l’avenir, de publier les papiers politiques dont j’aurais sans cela gardé le contenu caché : car il savait certainement mieux que moi ce qu’il convenait de faire.

Il me suffit d’ailleurs que celui que j’honore comme le premier parmi les hommes ait donné son approbation à mon entreprise, et celle des autres me demeure indifférente. La majorité de ceux dont je parle dans ces mémoires ont, depuis lors, quitté la vie. Ils sont entrés dans le domaine de l’histoire, où un appel à l’indulgence cesse d’être écouté. Ceux qui sont encore parmi nous peuvent me croire, si je leur affirme qu’en écrivant maintenant ces pages, je ne songe point à leur faire du tort, ni à leur nuire en aucune façon. J’estime simplement que je n’ai point le droit de garder le silence sur des sujets qui leur peuvent déplaire; je suis dirigé par mon devoir de dire la vérité tout entière et par la volonté d’obéir au chancelier, qui a exprimé le désir que rien de ce que je savais ne demeurât caché. Le monde diplomatique, en particulier, doit être montré tel qu’il est réellement et, sous ce rapport, je crois que ce livre peut être qualifié de miroir des diplomates.

Les notes quotidiennes qui forment la base de mon ouvrage, et que je reproduis souvent littéralement, donnent le récit aussi fidèle que possible des événements que j’ai vus et des conversations que j’ai entendues, en présence et dans l’entourage immédiat du prince. Ce dernier est la figure principale autour de laquelle gravitent toutes les autres. Ma tâche, comme observateur et comme chroniqueur, est de raconter soigneusement tout ce que j’ai été chargé de faire comme secrétaire du prince dans mes rapports avec la presse, de raconter comment lui et son entourage se comportèrent pendant la campagne de France, comment il vécut et travailla, les opinions qu’il exprima à table ou ailleurs sur les personnes et les choses de cette époque, le récit qu’il nous fît de ses souvenirs passés, et, enfin, après notre retour de la grande guerre, ce que j’appris par les dépêches diplomatiques qui me passèrent par les mains. J’ai été aidé dans ce travail, par ma faculté d’assimilation rendue de plus en plus intense, par mon attachement pour le prince et par la pratique des affaires politiques que j’ai acquise dans le cours de mes charges officielles. J’ai été secondé aussi par une mémoire qui, tout en n’étant pas au-dessus de la moyenne, a été développée, grâce à un exercice constant, h un point tel que j’ai été capable de retenir presque littéralement les longues explications et les histoires sérieuses ou humoristiques du chancelier.

Tous les détails que je donne dans ce livre ont été écrits, presque sans .exception, moins d’une heure après les conversations que j’ai entendues. Pour la plupart, ils ont été jetés immédiatement sur de petites feuilles de papier; les points principaux et les mots typiques ont été notés sur-le-champ, le reste a été complété plus tard.

C’est à la fidélité de ma mémoire, à la sûreté de mon oreille, à la rapidité de mon coup d’œil, et aussi à cette habitude d’écrire sans délai tout ce que j’ai remarqué, vu ou entendu, que je dois les récits curieux de la mémorable conversation du 11 avril 1877, de la visite à Varzin, et toute la suite des entretiens caractéristiques que j’ai eus avec le chancelier, de 1878 à 1890, dans le palais et le jardin de Berlin, quand, aux moments de crises ou en d’autres circonstances, j’ai été appelé par le prince ou bien que je suis allé le trouver.

J’ai toujours gardé l’habitude de tout transcrire au fur et à mesure sur le papier et je l’ai fait surtout pendant mes visites à Friedrichsruh, où, en 1889, je fus retenu, plusieurs semaines, pour arranger les lettres personnelles et les manuscrits du prince. Cette habitude m’a servi aussi dans la semaine mémorable de mars 1890, lorsque je passai quelques-uns des jours les plus sombres de cette époque dans l’entourage immédiat du prince, et aussi lorsque je le retrouvai dans le Sachsenwald, en 1891 et 1893, époque à laquelle je pus me convaincre que sa confiance en moi avait aussi peu diminué que ma fidélité envers lui.

Quiconque est familier avec le langage dans lequel le prince avait coutume d’exprimer sa pensée quand il parlait dans un cercle d’intimes, sera immédiatement frappé de la fidélité avec laquelle sont rendues les instructions, les conversations et les anecdotes publiées dans les pages qu’on va lire. Le lecteur les trouvera, sans exception, reproduites de la façon la plus scrupuleuse. Dans les anecdotes et les histoires en particulier, il remarquera presque toujours les ellipses caractéristiques, les sous-entendus, l’habitude du prince de passer sans transition d’un sujet à un autre, ce qui rappelle un peu les ballades de jadis. Il notera aussi de nombreux traits caractéristiques dans la manière de parler du chancelier.

11 est donc inutile d’ajouter que mes récits, avec toute leur rudesse, sont des photographies qui n’ont pas été retouchées. En d’autres termes, je crois que je n’ai pas seulement eu l’observation vive, mais aussi que je n’ai rien omis intentionnellement de ce qui était digne d’être reproduit. Je n’ai défiguré ni exagéré aucun trait. Surtout, je n’ai rien ajouté de mon propre cru^ je n’ai pas essayé de me faire une place, si mince soit-elle, dans l’histoire en donnant ma prose pour celle de M. de Bismarck.

Si on me blâme pour avoir donné à ces mémoires un caractère fragmentaire, alors il faut rejeter tous les mémoires. Si on me reproche de n’avoir pas fait une œuvre d’art, je répondrai qu’une telle entreprise ne m’a jamais tenté.

Je répète que j’ai désiré simplement, autant que cela dépendait de moi, servir la vérité et rien qu’elle.

Bien souvent aussi, la façon dont le chancelier s’est exprimé sur le compte des Français pourra être considérée comme fausse et même inhumaine; mais il ne faut pas oublier que l’état de guerre durcit les cœurs, que la, campagne de Gambetta, qui était un suicide national et qu’il conduisait avec toute l’ardeur passionnée de sa nature, jointe à la tactique des francs-tireurs et à la brutalité des turcos, avait fait naître dans notre camp un esprit qui écartait toute pensée de douceur et toute considération. Naturellement, en reproduisant cette dureté, en y ajoutant même d’autres et de plus amers exemples de ce ressentiment, à cette heure où toutes ces choses-là sont déjà lointaines, je ne puis avoir nulle intention de froisser la sensibilité de qui que ce soit. Ce ne sont là que des pages animées de l’histoire de cette campagne, dépeignant l’état d’âme momentané du chancelier.

La raison pour laquelle je reproduis ici certaines parties de ce que j’ai publié antérieurement, c’est que cette reproduction est indispensable pour l’intelligence du récit que je me propose de faire.

Sans les pages que je reproduis, ce livre serait incomplet en certaines parties, inintelligible en d’autres. D’ailleurs, les reproductions sont, pour la plupart, considérablement changées, complétées par des passages nouveaux, et elles se trouvent, à celle heure, mieux à leur place qu’avant.

Maurice Busch.

Leipzig, 30 juillet 1898.

TOME1

CHAPITRE PREMIER LA DECLARATION DE GUERRE

Je m’occupais de littérature à Leipzig lorsque, le 1er février 1870, je reçus du docteur Metzler, secrétaire des affaires étrangères de la Confédération de l’Allemagne du Nord, une petite note me demandant d’aller à Berlin pour lui parler. A mon arrivée en cette ville, j’appris qu’il m’avait recommandé à M. de Keudell, conseiller d’ambassade, s’occupant du personnel et des finances aux affaires étrangères, qui disposait d’une place confidentielle auprès du chancelier de la Confédération. Metzler l’avait déjà occupée et elle consistait simplement à exécuter les instructions du chancelier dans les affaires de presse. J’allais donc être en communication directe avec celui-ci. Ma position, pour commencer, devait être « diatàrisch », c’est-à-dire sans titre et sans droit à une pension.

Il fallait tout d’abord me déclarer prêt à accepter cette offre; ensuite, je formulerais mes désirs et les présenterais par écrit à M. de Keudell.

C’est ce que je fis dans une lettre datée du 4 février, dans laquelle j’établis, comme principale condition, que je serais tout à fait indépendant au bureau de littérature et de presse, et que, si ma capacité ne se trouvait pas à la hauteur de ce qu’on attendait, je ne serais pas nommé titulaire. Le 19 février, Metzler me dit que mes conditions étaient acceptées et qu’on n’y avait fait aucune objection. Je devais donc me préparer à entrer en fonction de suite.

Le 23, M. de Keudell m’informa qu’il allait me présenter à M. de Bismarck le soir suivant. Le lendemain, je prêtai le serment officiel, et le soir, un peu après huit heures, je me trouvai en présence du chancelier, que je n’avais vu auparavant qu’une fois, de loin, de la galerie de la presse au Reichstag.

Il était assis en uniforme devant sa table de travail, couverte d’un monceau de documents. Il me donna la main et me fit signe de m’asseoir en face de lui. Il commença par me dire qu’il devait, pour le moment, se contenter de faire ma connaissance, parce qu’il n’avait pas le temps d’avoir, comme il l’aurait voulu, une longue conversation avec moi.

— J’ai été retenu aujourd’hui au Reichstag, plus longtemps que je ne croyais, par des discours longs et ennuyeux, me dit-il; puis, j’ai ici des dépêches à lire, qui ne sont pas non plus très amusantes ; à neuf heures, il faudra que je me rende au palais et cela non plus n’est pas divertissant... Dites-moi, qu’est-ce que vous avez fait jusqu’à présent?

Je répondis que j’avais édité le Grenzboten représentant les vues libérales pratiques de la nation; cependant, je l’avais abandonné, parce qu’un de ses propriétaires paraissait disposé à adopter une politique progressiste dans la question du Schleswig-Holstein. Le chancelier me dit qu’il connaissait ce journal.

Je racontai ensuite que, sur la demande du gouvernement, j’avais accepté une position à Hanovre pour aider M. de Hardenberg à soutenir les intérêts prussiens dans la presse locale. Enfin, d’après des instructions reçues des affaires étrangères, j’avais écrit plusieurs articles pour différents journaux politiques. M. de Bismarck me dit :

— Alors, vous connaissez notre politique, et, en particulier, la question allemande. J’ai l’intention de vous faire écrire des notes et des articles pour des journaux d’après des détails et des instructions que je vous donnerai, car, naturellement, je ne puis par moi-même écrire des articles de fond. Vous tâcherez aussi que d’autres fassent de même, et vous les prendrez à l’essai tout d’abord. Il me faut quelqu’un qui s’occupe exclusivement de cela, et non pas un jour par hasard, mais d’une façon régulière, parce que je reçois très peu d’assistance utile du bureau de la presse. Combien de temps devez-vous rester ici?

En même temps qu’il posa cette question, il sortit sa montre. Je compris qu’il désirait finir la conversation. Je répondis que je comptais rester définitivement à Berlin. Il me dit :

— Très bien alors, j’aurai une longue conversation avec vous un de ces jours. En attendant, allez voir M. de Keudell et M. Bücher, tous deux conseillers d’ambassade, qui sont très versés dans ces matières.

Je compris que je pouvais me retirer. C’est à la suite de cette entrevue que je commençai à travailler à côté de M. de Bismarck.

L’occasion de me donner les instructions générales dont il avait parlé ne se présenta jamais et je dus entreprendre mon travail de suite.

Mais je fus en rapport constant avec lui. Il me faisait appeler jusqu’à cinq et même huit fois par jour. Dans ces entrevues, il fallait que je prisse bien soin d’ouvrir mes oreilles et de tout noter avec la plus grande attention, pour que deux informations ou deux instructions ne fussent pas confondues. Cependant, je m’habituai assez vite à ce travail particulièrement difficile; les opinions et les instructions de M. de Bismarck étaient toujours données sous une forme frappante, qu’il était facile de se rappeler. De plus, il avait coutume de répéter deux fois les choses importantes en d’autres termes; de sorte que, par la pratique, je réussis peu à peu à retenir de longues phrases et même des discours entiers et à les transcrire sur le papier sans en rien omettre.

M. de Bismarck m’envoyait aussi, souvent, par un messager, des documents et des journaux, marqués de la lettre V et d’une croix, signes qui voulaient dire « Instructions de presse ». Quand je trouvais ces papiers sur ma table, je les parcourais, et ensuite, je demandais au chancelier ses instructions les concernant. Quand j’avais quelque chose d’important à lui demander ou à soumettre à son approbation, j’étais autorisé à aller le trouver sans qu’il me fasse appeler. J’occupais ainsi la position de « conseiller rapporteur », sous la réserve que je n’avais ni ce titre ni l’infaillibilité des conseillers titulaires.

Je vais reproduire ici, tels qu’ils me sont parvenus, divers projets d’articles de journaux écrits de la main même du chancelier ou dictés par lui. Ils montrent que l’homme d’État que j’avais l’honneur de servir connaissait à fond le journalisme et ils jettent un peu de lumière sur beaucoup d’événements politiques de ce temps.

Le 12 avril, M. de Bismarck voulait un article pour la Gazette de Cologne et m’en dicta une partie. Voici ce que disait cet article :

« Le Constitutionnel parle de la façon dont les bonnes manières françaises sont corrompues par des éléments étrangers, et, à ce propos, il cite les noms de la princesse de Metternich et de Mme Rimsky-Korsakow. Il faudrait plus de place que nous n’en pouvons donner à ce sujet pour montrer sous son vrai jour l’ignorance de l’auteur de cet article, qui n’a probablement jamais quitté Paris. La princesse de Metternich n’agirait certainement pas à Vienne comme le Constitutionnel prétend qu’elle a agi à Paris, et M°’ Rimsky-Korsakow n’est pas à la tète de la société de Saint-Pétersbourg. Ce doit être le contraire de ce que dit ce journal, c’est-à-dire que Paris doit être responsable de la conduite de ces deux dames et de l’influence qu’elles exercent autour d’elles. En effet, l’idée que Paris est le séjour et l’école des bonnes manières ne peut régner que dans de lointains pays, dans de vieux romans, parmi les gens âgés ou dans les parties les plus reculées des provinces. On a remarqué depuis longtemps, et non pas seulement dans les cours d’Europe, que les Français manquent de tenue. On a aussi observé qu’il est difficile de comparer favorablement un jeune Français avec un jeune homme d’un autre pays, ou avec ceux de ses compatriotes qui, loin de Paris, ont conservé les traditions de la bonne société française. Les voyageurs qui ont visité ce pays à de longs intervalles sont d’accord pour déclarer que les formules de politesse et même les expressions de convention, qui firent pendant si longtemps de la langue française un modèle pour toutes les autres langues, ne sont plus guère employées. On comprend que l’impératrice Eugénie, cette sensible Espagnole, ait été péniblement frappée du ton et du genre de la société parisienne ; mais ce serait un manque de jugement de sa part si, comme le dit le Constitutionnel^ elle cherchait la cause de ce mal à l’étranger. D’ailleurs, nous croyons être autorisés à contredire cette déclaration, car nous savons que l’impératrice a souvent proposé les jeunes Allemands comme modèles à la jeunesse de France. Les Français montrent, par leurs manières surtout, qu’ils sont en décadence ; il leur faudra des générations pour regagner le temps perdu. Malheureusement, en ce qui concerne les manières, toute l’Europe a rétrogradé. »

Depuis le 13 avril jusqu’au 28 mai, je ne vis pas le ministre. Il était souffrant et était parti pour Varzin la veille de Pâques.

Le 8 juillet, le secrétaire d’État reçut un télégramme du chancelier et me le communiqua. Il disait : « J’ai devant moi le texte officiel du discours du duc de Gramont, et je trouve son langage plus raide et plus présomptueux que je ne croyais. Je ne sais si cela doit être attribué à la stupidité ou bien si c’est le résultat d’une décision prise d’avance. La probabilité de cette seconde alternative semble se confirmer par les démonstrations bruyantes qui ont accueilli ce discours et qui rendront impossible tout retour en arrière. J’hésite à protester officiellement contre le discours de Gramont pour des raisons internationales, mais notre presse devrait l’attaquer très sévèrement et cela, dans le plus de journaux possible. »

Le 9 juillet, le secrétaire d’État me remit un télégramme qui avait été envoyé de Berlin au chancelier, et qui nous avait été retourné par celui-ci avec des observations que nous devions faire circuler dans les journaux non officiels.

Voici le télégramme avec les observations écrites de la main même de M. de Bismarck :

« Gramont vient de déclarer, en réponse à une interpellation de Cochery, que Prim a offert le trône d’Espagne au prince héréditaire de Hohenzollern (observation du chancelier : il ne peut rien faire de semblable, les Cortès seules ont voix au chapitre) et que le prince l’a accepté (observation : il ne pourra se prononcer que lorsqu’il aura été élu). Cependant, les Espagnols n’ont pas encore exprimé leurs désirs (observation : c’est pourtant le point important), et le gouvernement français ne veut pas entendre parler des négociations en question (observation : il n’y a pas de négociations si ce n’est entre l’Espagne et les candidats éventuels au trône). Gramont demande en conséquence que la discussion soit retardée, puisqu’elle est inutile pour le moment (observation : tout à fait inutile). Le gouvernement français conservera l’attitude de neutralité qu’il a observée jusqu’à présent, mais ne permettra pas à une puissance étrangère d’élever un de ses princes au trône d’Espagne (observation : aucune puissance n’a cette intention, sauf peut-être la France) et de compromettre ainsi l’honneur et la dignité de la France. Les Français se fient à la sagesse des Allemands (observation : ils n’ont rien à faire là-dedans) et à l’amitié du peuple espagnol (c’est le point capital). S’ils sont déçus dans leurs espérances, ils feront leur devoir sans hésitation ni faiblesse (observation : nous aussi). »

Le ministre revint à Berlin le 12 juillet, paraissant fort bien portant.

Le 13 juillet, j’allai le voir de bonne heure; il me donna l’ordre de faire paraître la note suivante dans les journaux :

« On ne peut nier qu’un gouvernement espagnol, disposé à protéger la paix et à s’abstenir de conspirer avec la France, serait pour nous d’une importance considérable. Mais si, il y a quinze jours, l’empereur Napoléon s’était adressé confidentiellement à Berlin, ou bien avait fait savoir que l’affaire prenait de l’importance, la Prusse, au lieu d’adopter une attitude indifférente, aurait aidé à pacifier l’opinion publique à Paris. La situation s’est trouvée complètement changée par le ton agressif du discours de Gramont et par les demandes directes adressées au roi, qui séjourne incognito à Ems pour sa santé, sans être accompagné d’un seul ministre. Sa Majesté, avec raison, a refusé d’obtempérer à ces demandes.

« Cet incident a soulevé une telle indignation en Allemagne que beaucoup de gens regrettent la renonciation du prince Léopold. En tout cas, la confiance dans les intentions pacifiques de la France a été si complètement ébranlée qu’il faudra un temps considérable pour la rétablir. Si le commerce et l’industrie ont souffert de la découverte de ce repaire de brigands avec lequel il nous faut traiter en France, le peuple de ce pays doit en rendre responsable le régime sous lequel il vit. »

Je dus aussi envoyer à l’un des journaux de la localité une note disant que le comte de Bismarck s’était rendu à Ems pour s’entendre avec le roi au sujet de la convocation du Parlement, et qu’il s’était ensuite fixé à Berlin pour attendre d’autres instructions de Sa Majesté, ou bien pour être prêt à retourner à Varzin.

C’est le 19 juillet 1870 que la rupture définitive eut lieu entre les deux pays. A une heure quarante-cinq de l’après-midi, M. Le Sourd, chargé d’affaires de France, remit au ministère des affaires étrangères la déclaration de guerre de Napoléon III.

Vers cinq heures du soir, le même jour, le comte de Bismarck me fit appeler. Il était dans son jardin. Après l’avoir attendu quelques minutes, je le vis venir à moi par une de ces longues allées, ombreuses, qui conduisaient à la Koeniggraetzerstrasse. Il avait à la main une lourde canne, qu’il brandissait d’un geste agité. Sa figure, éclairée par les rayons du soleil couchant, ressemblait à ces peintures murales qui se détachent sur des fonds dorés. Il arrêta brusquement sa promenade et, sans préambule, me dit:

— Il faut que vous m’écriviez quelque chose contre les nobles de Hanovre... Tenez, quelque chose dans ce style-là : « On dit que certains nobles de Hanovre ont travaillé à procurer aux vaisseaux français des pilotes et des espions dans la mer du Nord. Les arrestations qui ont eu lieu ces jours derniers ont trait à cette affaire. La conduite de ces Hanovriens est infâme, et j’exprime le sentiment de tous les honnêtes gens lorsque je dis que ces nobles ont désormais perdu le droit de demander une réparation quelconque par les armes pour venger leur honneur. Il ne saurait, en effet, plus y avoir d’affaire d’honneur avec eux, et, s’ils étaient assez impudents pour en chercher une, ils mériteraient qu’on les fasse jeter dehors par les domestiques ou qu’on les y jette soi-même après avoir mis une paire de gants pour les toucher. Leur trahison est une flétrissure qui les marquera d’une manière indélébile jusqu’à la troisième et à la quatrième génération. »

Puis, après avoir respiré fortement et s’être un peu calmé, il me montra un numéro de la Liberté, daté de la veille. Ce journal rappelait à l’Italie qu’elle devait son indépendance à la France et qu’en 1866, c’était la France qui avait fait l’alliance italienne avec le cabinet de Berlin. Il affirmait, en outre, que, en vue des prochains événements, Victor -Emmanuel, avec son caractère chevaleresque, n’avait pas hésité un seul instant à accorder à la France son appui sans condition. Le chancelier me dit qu’en réponse à cet article, il fallait que je fisse mettre immédiatement dans nos journaux la note suivante :

« Jusqu’à présent, la France a joué à travers le monde le rôle de maîtresse absolue : la Belgique, l’Espagne et le roi de Prusse lui-même ont tour à tour subi son arrogance. Elle s’est un peu comportée comme un sultan vis-à-vis de ses khédives.

Sa mégalomanie s’appuyait sur ses baïonnettes. Mais il paraît que sa présomption commence à tomber, puisqu’elle réclame l’assistance des bons amis qu’elle prétend être ses obligés. »

Le chancelier me dit encore :

— Je sais de source certaine qu’une des raisons qui ont poussé la France à nous déclarer la guerre est la série de rapports adressés à Paris par le colonel Stoffel, l’attaché militaire français à Berlin. ..Les informations du colonel Stoffel étaient d’ailleurs plus abondantes qu’exactes, car, tous ceux qu’il payait n’étant pas toujours préparés à lui fournir en échange un renseignement, ils inventaient, au besoin, les renseignements dont ils se portaient ensuite garants. Je sais que cet attaché militaire a été informé que l’armement de notre infanterie, en ce qui regarde les fusils et les munitions, avait subi une transformation radicale : il a, en conséquence, cru que la France ne trouverait jamais une occasion meilleure pour nous attaquer.

Nous avons tous su plus tard que la source certaine dont parlait le chancelier résidait dans les cercles de Hanovre, et qu’on ne lui avait pas dit la vérité. Les rapports du colonel Stoffel étaient bien faits à tous égards, et lui-même était un homme dont le rôle avait été des plus respectables.

Le bruit ayant couru que, dans cet après-midi historique du 19 juillet, il avait été l’objet d’une manifestation hostile dans les rues de Berlin, M. de Bismarck me dicta sa note suivante et me donna l’ordre de la communiquer immédiatement aux journaux :

« Le bruit a couru que le baron Stoffel, attaché militaire français, a été insulté cet après-midi dans la rue. On a même été jusqu’à dire que quelques individus qui connaissaient le colonel Stoffel l’avaient suivi jusque chez lui et avaient frappé sa porte à coups de canne. Au premier bruit qui a couru de cet incident, la police est intervenue énergiquement et a pris des mesures pour que pareil fait ne se reproduise pas et pour que le baron Stoffel ne soit pas inquiété jusqu’à l’heure de son départ. Des excès de cette nature sont des plus répréhensibles, alors même qu’ils s’arrêteraient aux mots. Les anciens représentants de la France sont sous la protection des lois internationales et de l’honneur de l’Allemagne jusqu’à ce qu’ils aient passé la frontière. »

Du 19 au 31 juillet, j’eus de nouvelles et nombreuses entrevues avec le chancelier. La plupart étaient relatives à des notes qu’il désirait me voir insérer dans des journaux allemands en réponse à des articles parus à l’étranger ou à des bruits qui couraient le monde politique.

Un soir — le 24 juillet 1870 — il me dit qu’il désirerait me voir faire un article sur la France et la politique française sous Napoléon III. Il m’en indiqua les points essentiels, puis, s’animant peu à peu, il me tint le langage suivant, que je transcris littéralement :

— Politiquement parlant, les Français sont, dans la plus complète acception du mot, une nation à l’esprit étroit. Ils n’ont pas la plus petite idée de la façon dont les choses marchent en dehors de France, et on ne leur en dit rien dans

leurs écoles. Les maisons d’éducation, en France, laissent leurs élèves dans l’ignorance la plus crasse de tout ce qui se passe au delà des frontières, de sorte qu’ils n’ont pas la moindre connaissance de leurs voisins. C’est le cas de l’empereur Napoléon III ou peu s’en faut. Quant à Gramont, je le laisse de côté : c’est un âne...

Oui, Napoléon III est ignorant de toutes choses, et il a pourtant été élevé dans des écoles allemandes! Mais il a tout oublié. Sa politique a toujours été stupide... La guerre de Crimée était diamétralement opposée aux intérêts de la France, qui réclamait une alliance ou, tout au moins, une bonne entente avec la Russie. Il en est de même de la guerre pour l’Italie. Il s’est créé là un rival dans la Méditerranée, le nord de l’Afrique, la Tunisie, etc., qui, un jour, sera peut-être dangereux. La guerre du Mexique et l’attitude qu’a prise la France en 1866 sont encore des fautes, et nul doute que, dans la tempête qui éclate aujourd’hui, les Français ne sentent eux-mêmes qu’ils sont en train de commettre une dernière faute!..

CHAPITRE II DEPART POUR LA GUERRE

Le 31 juillet 1870, à cinq heures et demie du matin, le chancelier, accompagné de sa femme et de sa fille, la comtesse Marie, quitta sa résidence de la Wilhelmstrasse pour prendre le train de Mayence afin de rejoindre le roi sur le lieu de la guerre. Il était suivi de quelques conseillers du ministère des affaires étrangères, d’un secrétaire du bureau central, de deux employés pour déchiffrer les dépêches et de trois ou quatre attachés. Je dus rester en arrière, car il n’y avait pas de place pour moi.

Mais, le 7 août, au matin, quand j’étais encore dans mon lit, un messager du ministère m’apporta la copie d’une dépêche qui était arrivée la veille au soir. Cette dépêche était ainsi conçue :

« Mayence, 6 août, 7 h. 36 soir. — Dites à Busch de venir ici et d’amener avec lui un correspondant pour la Gazette nationale et un pour la Gazette de la Croix. — Bismarck. »

On me permit de choisir moi-même ces correspondants.

Le soir même, un peu après huit heures, je quittai Berlin avec eux. Ce n’est que le 9 août, à six heures du matin, que nous arrivâmes à Francfort, et ce n’est que le 10, entre neuf et dix heures, que nous atteignîmes Saint-Jean, petit village près de Sarrebruck. Il restait encore des traces de la canonnade qui y avait eu lieu deux jours auparavant. La bourgade présentait, d’ailleurs, ce tableau si vif et si varié qu’on observe en temps de guerre : c’était une masse confuse et désordonnée de cantines, de fourgons de bagages, de soldats à pied et à cheval, d’infirmiers avec leurs brassards. Quelques régiments de dragons hessois étaient en train de défiler, et les cavaliers chantaient : « Morgenroth leuchtest mir zum fruhen Tod! » (Aurore, tu m’éclaires pour une mort prochaine!)

A l’hôtel où nous descendîmes, on me dit que le chancelier était encore en ville et qu’il logeait dans la maison d’un marchand qui s’appelait Haldy. Après m’être occupé de mes bagages, je m’y rendis et rencontrai justement M. de Bismarck qui en sortait pour aller trouver le roi. Je demandai au bureau si je pouvais y être de quelque utilité. On me dit qu’il y avait beaucoup de travail, et on me pria de faire immédiatement une traduction pour le roi du discours du trône de la reine Victoria, qui venait de nous parvenir.

Je me rappelle que je fus particulièrement intéressé aussi par une déclaration contenue dans une dépêche adressée à Saint-Pétersbourg que j’avais, à dicter à un de nos télégraphistes. C’était que « en aucun cas, nous ne pourrions nous déclarer satisfaits de la simple chute de Napoléon ».

Gela nous apparaissait, à tous, comme un miracle. Strasbourg et les Vosges comme frontière! Qui, parmi nous, aurait rêvé de cela trois semaines auparavant?

Dans l’intervalle, le temps, qui était sombre, s’éclaircit. (Vers une heure de l’après-midi, trois voitures s’arrêtèrent devant la porte avec des soldats pour postillons. L’une était pour le chancelier; l’autre, pour les conseillers et le cousin du comte, M. de Bismarck-Bohlen; la troisième, pour les secrétaires et les télégraphistes. Je pris place dans une des voitures. Cinq minutes après, nous traversâmes un torrent et nous nous engageâmes sur la grande roule de Sarrebruck, qui traversait le champ de bataille du 6 août.

Une demi-heure après notre départ de Saint-Jean, nous étions sur sol français.

Il y avait encore des traces sanglantes de la lutte qui avait fait rage cinq jours auparavant : des branches avaient été arrachées des arbres par le feu de l’artillerie, des débris d’équipements et d’uniformes jonchaient le sol, des roues brisées étaient restées embourbées dans des fondrières, et de petites croix de bois grossières plantées çà et là indiquaient les tombes des officiers et des soldats. Autant que je pus l’observer, tous les cadavres avaient été enterrés.

Ici, au moment où je mets le pied sur le sol de la France, je demande la permission d’interrompre le récit de ce que, chaque jour, devait me dire ou me dicter le chancelier pour décrire en quelques mots la façon dont, pendant toute cette campagne, lui et sa suite voyageaient, travaillaient et vivaient.

Le ministre avait choisi pour l’accompagner M. Abeken, M. de Keudell, le comte de Hatzfeldt, qui avait été, pendant sept ans, attaché à l’ambassade de Paris, et le comte de Bismarck-Bohlen, tous quatre conseillers d’ambassade. Ensuite venaient le secrétaire particulier Bœlsing, les deux télégraphistes et moi-même. A Versailles, notre petite troupe s’augmenta du jeune comte de Wartensleben et de M. le conseiller Wagner. Notre « chef», comme nous avions l’habitude d’appeler le chancelier, avait donné des ordres pour que nous fissions, pour ainsi dire, partie de sa maison. Chaque fois que les circonstances le permettaient, nous logions sous le même toit et nous avions l’honneur de dîner à sa table.

Pendant toute la durée de la guerre, le chancelier porta l’uniforme. C’est le costume, bien connu, des cavaliers de la landwehr. Pendant les premiers mois de la campagne, il porta également la croix de commandeur de l’Aigle rouge; après, il y ajouta la Croix de fer. Je ne le vis qu’une ou deux fois en robe de chambre. C’était à Versailles, lorsqu’il était malade.

Lorsqu’il sortait en voiture, il était habituellement accompagné par M. Abeken, souvent par moi. Nos voitures venaient immédiatement après celles du roi. Nous partions généralement vers dix heures du matin, et nous avons fait jusqu’à

60 kilomètres dans la journée. En arrivant à nos quartiers, le soir, notre première occupation était d’installer un bureau, qui manquait rarement de travail et de travailleurs. Le comte de Bismarck était, en effet, la grande figure autour de laquelle gravitait alors le monde civilisé tout entier. D’une activité incessante, il gardait avec lui ses secrétaires jusqu’au milieu de la nuit. Les messagers allaient et venaient constamment avec des télégrammes et des lettres. Les conseillers couraient de tous côtés avec des ordres, des directions et des instructions, qui étaient copiés, enregistrés et chiffrés à la chancellerie. Il y avait aussi les rapports et les articles de journaux, qui arrivaient de tous côtés, la plupart nécessitant l’attention du chancelier.

Jamais la force surhumaine de travail de M de Bismarck ne fut plus grande; jamais son habileté à jongler avec les problèmes les plus difficiles ne se déploya davantage. La résistance physique de ses facultés était d’autant plus étonnante qu’il prenait peu ou pas de sommeil. Les jours de bataille, il se levait avec le soleil et rejoignait le roi et l’armée; les autres jours, il ne se levait qu’à dix heures du matin, mais il avait travaillé toute la nuit et s’était couché avec l’aurore. Souvent, avant de se lever, il commençait à travailler dans son lit, lisant les dépêches, parcourant les journaux, donnant des instructions à ses conseillers. Dès qu’il était debout, c’étaient des visites à recevoir, des audiences à accorder, des explications à donner au roi. Ensuite, venaient l’étude des cartes et des dépêches, la correction des articles, des projets écrits à la hâte avec son énorme et célèbre crayon et, au milieu de tout cela, la réception de visiteurs qu’on ne pouvait éconduire. Quelquefois, mais rarement, le chancelier se permettait une petite distraction, qui consistait en une promenade à cheval dans le voisinage. Il travaillait ensuite jusqu’à son dîner et, aussitôt après le café, il s’asseyait de nouveau à son bureau et écrivait parfois jusqu’à minuit.-

Dans sa manière de manger, comme dans sa manière de dormir, M. de Bismarck différait du commun des mortels. De très bonne heure, le matin, il prenait une tasse de thé avec un ou deux œufs, et, ensuite, il ne touchait plus à rien jusqu’à l’heure du dîner; jamais ou presque jamais il ne déjeunait. Il n’avait de la sorte, en réalité, qu’un seul repas en vingt-quatre heures ; mais, par exemple, comme Frédéric le Grand, quand il mangeait, c’était de bon appétit.

Les diplomates ne sont guère dépassés dans leur amour d’une bonne table que par les membres du clergé. Le comte de Bismarck avait une bonne table, qui, lorsque les circonstances Je permettaient, était même excellente. Ce fut le cas particulièrement à Reims, à Meaux, à Ferrières et à Versailles. Pendant les cinq derniers mois, notre table fut aussi enrichie par les cadeaux qui nous arrivaient de toutes parts d’Allemagne. Quiconque voulait témoigner sa reconnaissance au chancelier tenait à honneur de lui envoyer des bourriches de gibier, de poisson, de faisans, de pâtisserie monumentale, de bière, de bon vin et d’autres friandises.

Au début, les conseillers seuls portaient l’uniforme ; plus tard, ce fut tout l’entourage du chancelier. Le « chef » avait été le premier à donner son consentement, et les Versaillais purent nous voir passer chaque jour avec des tuniques bleues à boutons d’or et des casquettes à bande de velours. Le conseiller particulier Abeken n’était pas le moins fier : il était aussi heureux de s’exhiber dans cet accoutrement militaire qu’il l’eût été de traverser la Terre-Sainte déguisé en Oriental, alors que, pourtant, il ne comprenait pas un traître mot de turc ni d’arabe.

CHAPITRE III DE LA FRONTIÈRE A GRAVELOTTE

Dans le chapitre précédent, j’ai arrêté mon récit au moment où nous mettions le pied sur le sol français. Nous reconnûmes que nous avions passé la frontière aux plaques bleues des poteaux indicateurs, qui portaient : « Département de la Moselle ». Après deux heures de voiture, nous atteignîmes Forbach, que nous traversâmes sans nous arrêter, et nous établîmes nos quartiers une demi-lieue plus loin, à Saint-Avold.

Le chancelier et sa suite furent logés chez un M. Laity, 301, rue des Charrons. C’était une maison à un seul étage, assez vaste et très propre, avec un jardin potager sur le derrière. Le propriétaire, qui était, paraît-il, un officier retraité, était parti la veille avec sa femme, laissant à la garde de la maison une vieille servante qui ne savait pas un mol d’allemand.

Le soir, à sept heures, nous dînâmes avec le chancelier dans une petite salle à manger dont la vue donnait sur le cimetière du village. La conversation fut animée, et le ministre parla presque tout le temps. Il nous dit qu’il ne serait pas impossible que, la nuit, il y eût une surprise, qu’il venait, en se promenant, d’aller visiter les avant-postes et qu’ils n’étaient pas à plus de trois quarts de lieue de nous. Il avait demandé au chef d’un petit poste où était établi le petit poste voisin, et l’officier lui avait répondu qu’il n’en savait rien.

— Tandis que je m’en retournais, ajouta le chancelier, j’ai vu un homme qui me suivait pas à pas, avec une hache sur les épaules. J’ai immédiatement mis la main à la garde de mon épée, parce que l’on ne peut jamais savoir, dans certaines circonstances, ce qui peut vous arriver; mais ce qu’il y a de sur, c’est que j’aurais été prêt le premier.

Il nous lit observer ensuite que notre propriétaire avait laissé ses armoires pleines de linge.

— Si sa maison est jamais convertie en ambulance, nous dit-il, le linge fm de sa femme servira à faire des bandes et de la charpie pour les blessés. Il n’y aura rien de plus naturel; mais ils diront tout de même, après, que le comte de Bismarck a emporté une partie du mobilier avec lui.

On se mit ensuite à parler des dispositions stratégiques adoptées par nos troupes. Le ministre dit que le général Steinmetz s’était montré aussi entêté que désobéissant.

— Comme Vogue de Liechtenstein, son habitude de n’avoir d’autre maître que lui-même lui jouera un vilain tour, malgré les lauriers qu’il a gagnés à Skating.

Il y avait sur la table du cognac, du bordeaux et un petit vin mousseux de Mayence. Quelqu’un regretta qu’il n’y eut pas de bière.

— Il n’y a pas de mal ! s’écria M. de Bismarck. Une consommation excessive de bière est déplorable à tous les points de vue. Cela rend les hommes stupides, paresseux et propres à rien. C’est la bière qui est responsable de toutes les idioties démocratiques que l’on débite autour des tables de cabaret. Croyez-moi, un bon verre d’eau- de-vie vaut bien mieux !

Après dîner, le chancelier et les conseillers firent une petite promenade dans le jardin. Les craintes que nous avions pu concevoir pour notre repos de la nuit furent vaines : il n’y eut aucune alerte.

Le lendemain, nous eûmes fort à travailler par suite de l’arrivée des dépêches de Berlin apportées par un courrier royal. Le chancelier nous quitta pour aller voir ses deux fils, qui servaient comme volontaires dans un régiment de dragons de la garde. Mais il revint sans les avoir rencontrés, car la cavalerie allemande avait déjà franchi la Moselle. Le chef ne s’en montra pas moins de fort bonne humeur, évidemment grâce à la bonne fortune qui continuait de favoriser notre cause.

Dans le cours de la conversation qui eut lieu à table, il nous parla mythologie. Il nous déclara qu’il n’avait jamais pu sentir Apollon, qui, par jalousie et haine envieuse, avait écorché Marsyas et fait périr les enfants de Niobé.

— Tenez, ajouta-t-il, c’est bien là le type du Français : il ne peut jamais souffrir qu’un autre joue de la flûte mieux que lui, ni même aussi bien !...

M. de Bismarck n’aimait pas non plus la façon dont Apollon s’était comporté avec les Troyens. Gela n’était pas de son goût. Vulcain, seul, était son homme ou, mieux encore, Neptune, probablement à cause de son ego! Après nous être levés de table, nous eûmes un paquet de bonnes nouvelles à télégraphier à Berlin afin de les faire circuler dans tout le pays : 10,000 prisonniers étaient tombés entre nos mains le 7 août, et notre victoire avait produit une vive impression sur les troupes ennemies; à Paris, le ministre des finances, en raison de l’approche des armées allemandes, venait, d’inviter les Français à déposer leur or à la Banque de France plutôt que de le garder chez eux.

Le lendemain matin, on leva le camp, et nous nous dirigeâmes vers une petite ville qui s’appelait alors Montfaucon et qui s’appelle aujourd’hui Falkenberg. La route était encombrée de longues files de voitures, de caissons d’artillerie, d’ambulances, de fourgons. Quelques détachements d’infanterie tâchaient de se frayer un chemin au milieu de cet encombrement, tandis que d’autres traversaient des champs sur la droite, guidés par des jalons posés en terre. La chaleur était accablante ; une poussière effroyable était soulevée par la marche des troupes, et c’est à peine si, ici et là, dans les sillons, on apercevait les hommes qui se couchaient à terre, épuisés. La poussière et la foule devinrent tellement intenses que nous perdîmes de vue la voiture du ministre, et ce n’est que le lendemain que nous le retrouvâmes à Herny, où le quartier général avait été établi.

Le chancelier occupait une petite maison de paysan, près de la grande rue du village, et je me rappelle que sa fenêtre ouvrait sur une basse-cour remplie de fumier. La chambre du comte de Hatzfeldt nous servait de bureau. Quant au roi, il était logé au presbytère, à l’ombre d’une vieille église.

Le désordre était considérable. Pendant tout l’après-midi, nous entendîmes le son du canon, qui grondait dans la direction de Metz. On fit pourtant le thé, et le chef nous dit :

— C’est égal, messieurs : je n’aurais jamais pensé, il y a un mois, que je prendrais aujourd’hui le thé avec vous dans une ferme près de Herny...

Puis on parla du duc de Gramont. Le comte de Bismarck s’étonna qu’en voyant l’effondrement de sa politique ridicule il n’eût pas immédiatement rejoint l’armée afin de tâcher d’expier ses fautes.

— Il était bien assez grand et assez fort pour faire un soldat !... Ah ! moi, en 1866, j’aurais fait bien autre chose si les événements avaient mal tourné ! Je me serais engagé sur l’heure, parce que je n’aurais jamais eu autrement le courage de me montrer de nouveau à la face du monde...

Deux jours plus tard, à Pont-à-Mousson, le 16 août, nous entendîmes de nouveau et distinctement le son du canon. Le soir, à dîner, le bruit courut que des combats acharnés venaient de s’engager autour de Metz. L’un de nous fit observer que, peut-être, on ne pourrait empêcher les Français de se retirer sur Verdun.

Le chancelier sourit.

— Ce sacré vieil endurci de de Moltke, fil-il, dit qu’il n’y aurait pas de mal, parce qu’ils tomberaient alors d’autant plus sûrement en nos mains!

Il se mit ensuite à parler de nos troupes. Il raconta que, la veille, il avait été faire une visite au cantonnement des Saxons, « de ces petits Saxons noirs qui avaient l’air si intelligents ».

— Ils ont l’air de gaillards qui n’ont pas froid aux yeux, ajouta- t-il. Le fait mérite d’être mentionné dans les journaux.

Pendant la nuit, nous fûmes éveillés plusieurs fois par le pas cadencé de l’infanterie et le roulement des caissons sur le pavé. Nous sûmes le lendemain que c’étaient les Hessois qui avaient défilé par la ville.

M. de Bismarck partit un peu après quatre heures du matin. Il se dirigea vers Metz. Où il s’attendait à une importante bataille pour l’après-midi ou le lendemain.

Vers deux heures de l’après-midi, lorsque je retournai à notre bureau, il n’était pas encore rentré; mais on avait des nouvelles du combat qui avait eu lieu, la veille, à l’ouest de Metz.

Il y avait des pertes sérieuses de notre côté, et ce n’est qu’à grand’peine qu’on avait pu empêcher Bazaine de forcer nos lignes. C’est au village de Mars-la-Tour que la lutte avait eu le plus de violence. Les chassepots avaient craché une véritable grêle de plomb. On nous dit même — mais il faut tenir compte de l’exagération habituelle en pareils cas — qu’un régiment de cuirassiers tout entier avait été détruit et que les dragons de la garde avaient été cruellement décimés. Pas une seule division ne s’en était tirée sans pertes sérieuses. Il est vrai qu’aujourd’hui nous sommes en nombre supérieur aux Français, et s’ils tentent une autre sortie, ce sera à notre tour d’être victorieux.

Cela n’était, toutefois, pas certain, et nous nous sentions quelque peu inquiets. Nous ne pouvions rester une minute en place et, comme dans une sorte de fièvre, nous allions et venions de tous côtés. Nous courions du marché au pont. Là, nous vîmes les blessés, dont le nombre s’augmentait à chaque instant. Les moins sérieusement atteints étaient laissés à terre, les autres étaient transportés dans des voitures d’ambulance. Sur la route de Metz, nous rencontrâmes une fournée de plus de 120 prisonniers. Pour la plupart, c’étaient, physiquement, de pauvres diables, mais il y avait aussi parmi eux quelques hommes de la garde superbement bâtis, facilement reconnaissables aux revers blancs de leur tunique.

En tournant tout autour de la maison, dans le jardin, je vis la tombe d’une chienne et j^y lus l’inscription suivante :

GIRARD AUBERT, EPITAPHE A SA CHIENNE

Ici tu gis, ma vieille amie.

Tu n’es donc plus pour mes vieux jours.

toi, ma Diane chérie,

Je te pleurerai toujours.

Enfin, vers six heures, le_chancelier revint.

Il n’y avait pas eu de grande bataille pendant la journée, mais on s’attendait à ce que ce fût pour le lendemain. Le chef nous dit, à dîner, qu’il venait de voir son fils le comte Herbert couché dans une ambulance, à Mariaville, blessé à la cuisse par une balle qu’il avait reçue pendant la grande charge de cavalerie de Mars-la-Tour. Après avoir chevauché à droite et à gauche, le ministre avait fini par trouver son fils, près d’une ferme, au milieu d’un nombre considérable d’autres blessés. Ils avaient été confiés aux soins d’un médecin français, qui n’avait pas pu obtenir pour eux un peu d’eau et qui avait eu des scrupules à leur donner à manger les poulets et les dindons que l’on voyait courir de tous côtés à travers champs.

— -Il m’a dit que cela ne se pouvait pas, dit M. de Bismarck. Je commentai par le menacer de lui abattre sa volaille à coups de revolver, en la lui payant, d’ailleurs, à raison de 20 francs ce qui en valait 15. Mais je me rappelai ensuite que je suis général prussien et je lui intimai simplement l’ordre de faire ce que je lui ordonnais. Il m’obéit, mais je dus moi-même aller chercher l’eau.

Sur ces entrefaites, le général américain Sheridan était arrivé dans la ville et avait sollicité une entrevue du chancelier. Il arrivait en droite ligne de Chicago. Sur le désir du ministre, je rendis visite au général Sheridan et je l’informai que le comte de Bismarck serait très heureux de le recevoir dans le courant de la soirée. Le général était un petit homme, très gros, avec une moustache épaisse, qui s’exprimait dans le plus pur accent yankee. Il n’était accompagné que de deux personnes : un aide de camp, M. Forsyth, et un journaliste du nom de Mac Lean, qui servait à la fois d’interprète et de correspondant pour le

New- York World.

Pendant la nuit suivante, j’entendis de nouvelles marches de troupes à travers la ville, des Saxons cette fois. Le matin, j’appris que le roi était parti avec le chancelier, à trois heures. La bataille devait se donner sur le même théâtre que le 16 août, et l’engagement devait être décisif.

On comprend aussi que nous étions encore plus excités que la veille. N’y tenant plus, je partis moi-même dans la direction de Metz, jusqu’à quatre kilomètres environ de Pont-à-Mousson. Je rencontrai sur la route un grand nombre de blessés, marchant isolés ou par bandes. Quelques-uns portaient encore leurs fusils, d’autres s’appuyaient sur des cannes; l’un avait sur les épaules le manteau bleu des cavaliers français. Ils s’étaient battus deux jours durant devant Mars-la-Tour et Gorze. Malgré cela, ils n’avaient que des détails vagues sur la bataille.

Ce n’est que le lendemain, vendredi 19 août, que nous sûmes de source certaine que les Allemands avaient été victorieux.

Nous nous rendîmes tous sur le champ de bataille.

Aussitôt arrivés à Gorze, nous vîmes les traces horribles de la lutte. A environ quatre cents mètres du village, il y avait deux fosses presque parallèles, autour desquelles les fossoyeurs travaillaient encore, car elles étaient remplies de cadavres. Les Français et les Allemands étaient couchés là, pêle-mêle. Quelques corps étaient nus, d’autres étaient encore revêtus de l’uniforme; tous avaient une couleur noirâtre qui provenait de l’horrible chaleur. En continuant la route vers Metz, on trouvait quantité de débris. Ce n’étaient que capotes françaises, casques prussiens, havresacs, armes, linge, souliers, papier. Le sol était jonché de restes humains plus nombreux et plus effroyables encore que ceux que nous venions de rencontrer. Dans un champ de pommes de terre, je vis deux corps horriblement mutilés : l’un avait une jambe entièrement arrachée, l’autre avait la tête à moitié enlevée, tandis que sa main droite, rigide, était restée dressée, dans un geste suppliant, vers le ciel. Il y avait des tombes qu’on avait marquées avec des débris de chassepot, et d’autres avec des morceaux de boites à cigares que l’on avait brisées pour la circonstance. Il se dégageait de tout de cela une odeur intolérable, et, lorsque, de temps en temps, une brise passait sur les chevaux morts étendus là par milliers, cette odeur vous prenait à la gorge et arrêtait la respiration en même temps qu’elle serrait le cœur.

Il était quatre heures lorsque je revins sur mes pas. Je ne trouvai pas le ministre à Gorze, mais j’y rencontrai Keudell, Abeken et les autres. Ils avaient vu le chef à Rezonville. Pendant cette bataille du 18, qui avait été décidée à Grave- lotte, le ministre n’avait pas quitté le roi, et tous deux s’étaient aventurés sur le front des troupes, au point que, pendant un instant, on craignit pour leur vie; M. de Bismarck avait lui-même porté de l’eau aux blessés.

Je le vis sain et sauf à Pont-à-Mousson, où nous soupâmes tous ensemble. La conversation roula, naturellement, sur les deux batailles et leur résultat. Les Français étaient tombés par masses énormes. Mais nous avions cruellement souffert aussi. Et encore ne connaissait-on jusqu’alors que les pertes du 16 août.

— Une grande partie de la noblesse prussienne va être en deuil demain, dit tristement le chancelier. Wesdelen et Reuss sont couchés dans la tombe, Wedell et Finkenstein sont morts aussi; Rahdena reçu une balle qui lui a traversé les deux joues, et un grand nombre d’officiers commandant des régiments ou des bataillons sont tombés, grièvement blessés. Toute la plaine qui s’étend près de Mars-la-Tour était, hier, toute blanche et bleue des cadavres de nos cuirassiers et de nos dragons...

Nous sûmes, en effet, que, près de ce village, il y avait eu une grande charge de cavalerie dirigée contre les Français. Cette charge avait été repoussée par l’infanterie ennemie, comme jadis à Balaklava, mais elle avait servi nos desseins en ce sens que les Français avaient été tenus en échec jusqu’au moment où ils avaient reçu des renforts. Les deux fils du chancelier s’étaient brillamment comportés. L’aîné n’avait pas reçu moins de trois balles : Tune lui avait effleuré la poitrine, l’autre s’était aplatie sur sa montre et la troisième s’était logée dans la cuisse. Le plus jeune s’en était tiré sans trop de mal. Le chef raconta, naturellement, avec quelque fierté, comment le comte Bill avait sauvé dans la mêlée deux camarades qui avaient perdu leurs chevaux. Il les avait empoignés tous deux dans une puissante étreinte et les avait entraînés avec lui.

Le 18, le sang allemand avait coulé davantage encore, mais, cette fois, nous avions pour nous la victoire, et il y avait une compensation à nos sacrifices. L’armée de Bazaine s’était définitivement retirée sous Metz, et les officiers français que nous avions faits prisonniers avouaient eux-mêmes que leur cause était perdue.

Il m’apparut que le chancelier n’approuvait pas complètement le plan suivi par les chefs militaires dans les deux batailles. Entre autres choses, il dit que Steinmetz avait abusé de la bravoure étonnante de nos soldats.

— Oui, c’est un bourreau de sang ! s’écria M. de Bismarck.

Nous employâmes tout l’après-midi du 21 août à préparer les rapports qui devaient être envoyés en Allemagne et à écrire des articles de fonds pour les journaux. On évaluait approximativement les pertes des Français autour de Cour celles, Mars-la-Tours et Gravelotte à plusieurs milliers d’hommes. Lé ministre déclara que, selon lui, il y avait 50,000 hommes hors de combat, dont 12,000 tués, et il ajouta :

— L’ambition et la jalousie de quelques-uns de nos généraux sont la cause des graves pertes que nous avons subies. Si la garde a chargé trop tôt, c’est uniquement par jalousie des Saxons, qui arrivaient derrière.

Le soir, le travail terminé, lorsque j’entrai dans la salle à manger pour prendre le thé, le chancelier, après m’avoir demandé s’il y avait quelque chose de nouveau, revint encore sur cette bataille du 18. Il devait m’en faire plus tard un récit circonstancié, que je donnerai en son lieu et place.

En parlant de nos soldats, le général américain Sheridan dit :

— Votre infanterie est la meilleure du monde, mais vos généraux ont eu tort de faire avancer leur cavalerie comme ils l’ont fait.

Je me rappelle également qu’au cours de la conversation, Bohlen dit au chancelier :

— Avez-vous remarqué l’attitude des Bavarois, tant que le résultat fut douteux ? L’un d’eux murmurait : « Les choses vont mal ! Ça prend mauvaise tournure!...» On aurait dit qu’ils eussent été enchantés de nous voir battus!...

Le Bavarois auquel Bohlen faisait allusion était, paraît-il, le prince Luitpold. En ce qui concerne les conséquences de la guerre, il n’y avait déjà plus aucun doute que, si nous continuions à être victorieux, nous garderions l’Alsace et Metz. Le chancelier lui-même arriva à cette conclusion, et il nous la développa avec de nombreuses considérations :