7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die Gymnasiallehrerin Marie-Anne ist frustriert. Ihr Alltag ist durchorganisiert, der Job in der Schule unbefriedigend und ihre Ehe gleicht einer Zweckgemeinschaft. Anstatt einen freien Brückentag an ihrer heißgeliebten Staffelei zu verbringen, muss sie mit der Familie in das überfüllte Spaßbad fahren. Schnell wird es der Endvierzigerin an dem lauten Ort mit halbnackten Menschen zu viel. Der emotional abwesende Ehemann Arne, der hibbelige Sohn Felix mit ADHS-Verdacht und die lieblose Tochter Luise geben ihr das Gefühl, nicht genug zu sein. Zur Krönung muss sie sich mit ihren berufsjugendlichen Hippie-Eltern herumschlagen. Der Brückentag baut sich wie ein zu bezwingender Berg vor ihr auf. Doch anstatt sich mit Ängsten, Sorgen und einer Panikattacke durch den Tag zu quälen, kommt es ganz anders: Der Kopfsprung in das Sportbecken, den sie eigentlich macht, um ihre ablehnende Tochter zu beeindrucken, wird zu einem geistigen Türöffner. Ihre Wahrnehmung wird weiter und verändert sich. Fortan kommen alte Erinnerungen aus ihrer Jugend und Cliquenzeit zurück. Sie beginnt, sich Fragen über ihr scheinbar falsch gelebtes Leben zu stellen und ihre langjährige Beziehung mit Arne zu hinterfragen. Dann taucht plötzlich eine Schulfreundin auf, die alles auf den Kopf stellt. Begegnungen, kleine und große Katastrophen sowie tiefe Abgründe lassen den Tag für alle zu einem Gamechanger werden …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 356

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Gaby Mrosek

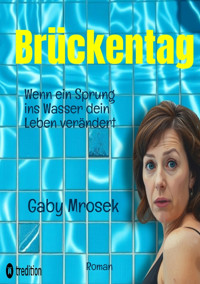

Brückentag

Wenn ein Sprung ins Wasser dein Leben verändert

© 2025 Gaby Mrosek

Website: www.botschaftenderliebe.de

Coverdesign von: Gaby Mrosek

ISBN

Paperback

978-3-384-52537-6

Hardcover

978-3-384-52538-3

e-Book

978-3-384-52539-0

Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:

tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: Gaby Mrosek, Flözweg 11, 45968 Gladbeck, Germany.

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:

„Die Fähigkeit, zu beobachten, ohne zu bewerten, ist die höchste Form von menschlicher Intelligenz.“

Jiddu Krishnamurti

Inhalt

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Apokalypse

8:07 Uhr

8:45 Uhr

9:22 Uhr

9:48 Uhr

10:15 Uhr

10:42 Uhr

11:11 Uhr

11:40 Uhr

12:03 Uhr

12:22 Uhr

12:41 Uhr

13:20 Uhr

14:01 Uhr

15:11 Uhr

15:33 Uhr

16:00 Uhr

16:55 Uhr

17:33 Uhr

18:10 Uhr

18:59 Uhr

19.22 Uhr

20:05 Uhr

20:38 Uhr

21:21 Uhr

22:15 Uhr

22:51 Uhr

23:32 Uhr

00:01 Uhr

Ein Jahr später…

Weitere Bücher von Gaby Mrosek

Lucy fällt

Bruderherz – Mein Weg mit Jesus

Das ShineOn Projekt

Brückentag

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Apokalypse

Das ShineOn Projekt

Brückentag

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

Apokalypse

Menschen schreien wild durcheinander. Kopflos, ohne Sinn und Ziel, stieben sie in alle Richtungen. Hier fliegt ein Flipflop in das Nichtschwimmerbecken, da versucht eine ältere Dame in Bauchwegbadeanzug ihre Flechttasche zu retten.

Mütter kreischen Kindernamen. Väter schnappen ihre Brut beherzt. Es wird geschubst, gedrängelt und gewimmert.

Die Umgebung bietet einer Biologielehrerin wie mir ein anschauliches Beispiel für den Sympathikus: Kämpfen oder Flüchten. Ich entscheide mich weder für das eine noch das andere. Ich erstarre. Es ist keine Schreckstarre, sondern eine stoische.

Ich beobachte. Ich sehe Bilder des Chaos. Ich stelle fest, wie schnell ein Tag der Freude in unsägliche Angst umschlagen kann.

Doch halt! Meine Aussage ist eine Halbwahrheit. Bleiben wir hier korrekt: Tatsächlich kann ein Tag der Freude in unsägliche Angst umschlagen. Es stimmt allerdings nicht, dass ich es feststelle. Das würde bedeuten, es gebe einen bestimmten Sachverhalt, der von mir bewertet wird. Freude und Angst. Ich bewerte nichts. Gar nichts mehr. Zumindest nicht in diesem Augenblick. Jetzt bin ich ein neutraler Beobachter. Keine Ahnung wie lange das Jetzt dauert.

„Marie-Anne!“, brüllt eine hysterische Frauenstimme hinter mir. Marie-Anne - das bin ich - und bevor dieser Freitag begann, war ich eine andere…

8:07 Uhr

„Es ist Brückentag, Kinder! Ihr wisst, wie schnell das Schwimmbad voll sein wird!“, Opa Wolle klopft mahnend auf seine Breitling-Uhr. Natürlich stand er mit Oma Mädi um Punkt 7:55 Uhr vor der Haustür. Innerlich höre ich seinen eingeimpften Spruch: „Pünktlichkeit ist fünf Minuten vor der Zeit.“ Eigentlich passen diese Worte nicht zu ihm. Sie sträuben sich wahrscheinlich sehr, wenn sie sich in seinem Mund entfalten. Kein Grund für meinen Vater, sie nicht beherzt zu benutzen. Er, der Althippie, der so stolz auf seine ungezwungene Jugend ist. Vielleicht benötigt ein zügelloses Wesen ein gewisses Maß an Bürgerlichkeit, um sich ein Fünkchen Sicherheit zu bewahren. Gerade jetzt kommen mir seine aneinandergereihten Worte, die er heute nicht laut ausspricht, wie die Rückholleine eines Astronauten vor, der jederzeit in die warme Raumkapsel zurückdarf.

„Ja, Papa“, antworte ich etwas genervt, „und das ist der Grund, weshalb man nicht am Brückentag schwimmen geht. Schon gar nicht in ein Spaßbad!“

„Denk doch an die Familie, Marie-Anne“, mischt sich meine Mutter vorwurfsvoll ein, „Brückentage sind Familientage! Es ist schlimm genug, dass ihr alle euer eigenes Ding macht. Von Zusammenhalt keine Spur.“

Ich fühle, wie handfeste Wut in mir aufsteigt. Ich bin Lehrerin, Sekundarstufe eins. Englisch und Bio. Kunst, mein Steckenpferd, hat man mir vor zwei Jahren gestrichen. Ich plage mich tagaus, tagein mit Schülern, die keinen Bock haben, die auffällig sind, aggressiv und feindselig. Mein eigenes Ding hat mit meinem Job nichts mehr zu tun. Stattdessen mache ich das, was ich am besten kann: Mich um andere kümmern.

„Es müsste dir klar sein, dass ich an die Familie denke, Mama“, antworte ich und mache eine theatralische Bewegung Richtung Gepäck. Unsere überfüllten Schwimmtaschen, Felix` Schnorchelausrüstung und die klobige Kühlbox wirken eher wie der Beginn eines Familienurlaubs als ein Tag im Spaßbad. Bevor meine Mutter noch etwas sagen kann, neige ich mich mit dem Oberkörper ins Treppenhaus und brülle: „Luise, Felix, Arne! Wo bleibt ihr denn?“

„Marie, mein Schatz, fahr dich mal ein bisserl runter!“, höre ich Arnes Stimme hinter mir. Er kommt soeben aus dem Gäste-WC und legt beruhigend seine Hände auf meine Schultern. Das macht mich umso wütender. Ich schieße herum und schaue ihn giftig an. In meinen Augen könnte er lesen: „Hast du meine Eltern nicht gehört? Wieso mache ich immer alles falsch?“ Anscheinend hat er aber ein Kommunikationsproblem mit meinem Blick. Das wäre nicht das erste Mal. So tätschelt er mir, wie einem Hund, den Kopf und geht direkt zur Begrüßung seiner Schwiegereltern über. Zeitgleich poltern unsere Kinder die Treppen hinunter.

„Ach Luieeese“, quietscht Oma hocherfreut und greift in die pinken Haarsträhnen meiner sechzehnjährigen Tochter, „das sieht aber hip aus.“

„Danke, Omi“, strahlt sie meine Mutter mit funkelnden Augen und ebensolch funkelnder Zahnspange an. Das versetzt mir einen Stich ins Herz. Dazu muss man wissen, dass Luise in den tiefsten Tiefen der Pubertät steckt und mich bereits vor zwei Jahren zu ihrem Feind Nummer eins erklärt hat. Manchmal kommt es mir so vor, als würde sie mich gerne aus ihrem Lebenslauf ausradieren. Ein Lächeln, geschweige denn so etwas wie ein „Danke“ gibt es nicht von ihr. Nicht für mich.

Ihr zwölfjähriger Bruder Felix drängelt sich an Luise vorbei und wirft noch zwei Tauchringe auf eine der Schwimmtaschen.

„Fahren wir jetzt endlich?“, fragt er ungeduldig. Er hüpft währenddessen auf und ab, kreuz und quer. Ja, er ist anstrengend und die ADHS-Vermutung schwebt noch immer im Raum, dort wo sie von einer unfähigen Therapeutin, einer noch unfähigeren Klassenlehrerin und von mir hin und her gepuncht wird. Es ist wohl eindeutig, dass die beiden Frauen mit Gewalt eine Diagnose in Stein meißeln wollen, ich aber standhaft dagegenhalte. Noch steht es unentschieden.

„Hey, Sportsfreund“, ruft Arne seinem Sohn zu und hält dabei einen brandneuen Volleyball in seinen Händen, „wollen wir den auch noch mitnehmen?“ Der Junge jubelt und sein Vater hat sich für diesen Tag den Heldentitel gesichert.

„Wisst ihr was? Was haltet ihr davon, wenn wir noch ein oder zwei Luftmatratzen einpacken oder die große aufblasbare Insel mit Palme? Die Becken sind ja unendlich groß und wir sind sicher die einzigen, die so etwas mit ins Schwimmbad nehmen“, mein Sarkasmus ist unüberhörbar. Wahrscheinlich traue ich deshalb meinen Ohren nicht, als meine Mutter fröhlich antwortet: „Nein, Marie, lass mal. Ich habe die große Hawaiimatratze schon im Kofferraum.“

Ich schnappe nach Luft und schaue dabei in die Mienen meiner Familie. Arne schüttelt mitleidig den Kopf und tätschelt mich schon wieder, dieses Mal am Oberarm. Luise zieht böse ihre Augenbrauen zusammen und Felix guckt enttäuscht.

Es ist jetzt kurz nach acht Uhr morgens und alles, was ich sehe, ist Drama und Stress. All das an einem freien Tag. Vor meinem inneren Auge erscheint weichgezeichnet in sonnigen Pastelltönen meine Staffelei. Ich höre Vögel zwitschern und fühle die Sonne warm auf meine Arme scheinen, als ich in mein lichtdurchflutetes Atelier trete. Es ist ein Tag ohne Wecker, ohne Arbeit. Ein Tag, an dem ich nicht reden muss, nicht kochen und niemandem helfen. Es gibt nur die leere Leinwand, die darauf wartet, dass ich sie mit meinen Ölfarben beglücke. Mein Herz macht einen Hüpfer, weil ich mich sekundenlang diesem Tagtraum hingebe. Dann überkommt mich eine Scham, gepaart mit nagender Schuld. Wieso habe ich wieder diese unangenehmen Gefühle, die mich an der kurzen Leine halten? Was hält mich davon ab, diesen Tag für mich allein haben zu wollen? Mein Helfersyndrom? Nicht Nein-Sagen können? Mein Gut-Sein-Wollen? Wie ist es mir nur gelungen, in eine solch unglückliche Rolle zu schlüpfen und nicht wieder herauszukommen? An manchen Tagen glaube ich felsenfest, dass es bestimmte Positionen in Familie und Gesellschaft gibt, die festgelegt sind. Ganz stillschweigend werden uns diese als Erbe schon in die Wiege gelegt. Als Ehefrau und Mutter hast du einen Vertrag unterzeichnet, bei dem du vergessen hast, das Kleingedruckte zu lesen. Bald werde ich fünfzig Jahre alt und vielleicht ist das das Zeichen dafür, dass ich mich ergeben sollte. Mein zweiter Vorname lautet eben Schuld. Dieser wird immer dann ausgesprochen, wenn ich auch nur eine klitzekleine Rollenveränderung vornehmen möchte. Ich seufze und sage einfach: „Lasst uns endlich fahren…“

8:45 Uhr

„Geht schon mal vor. Ich benötige noch schnell meine Augentropfen!“, erkläre ich Arne und den Kindern, die ungeduldig auf die meterlange Schlange vor der Kasse schauen. Wolle und Mädi winken uns schon vom Schwanzende zu.

Für ein paar Minuten bin ich alleine. Ich klappe die Sonnenblende des Beifahrersitzes herunter und schaue in den kleinen Spiegel. Anstatt die Tropfen anzuwenden, blicke ich in den oberen Teil meines Gesichtes. Zahlreiche Augenfältchen kräuseln sich in feinen Linien Richtung Schläfen. Waren meine blauen Augen nicht mal strahlender? Sie wirken jetzt grau und außerdem sind sie gerötet. Eigentlich hätte ich heute meine Brille statt der Kontaktlinsen tragen müssen. Doch in einem Schwimmbad ist das für eine extrem Kurzsichtige kein Spaß. Ich seufze und streiche eine braune Haarsträhne zurück. Wenigstens benötige ich noch keine Färbung, denn bis auf ein paar wenige Härchen ist kein Grau zu erkennen. Ich lehne mich ein Stück zurück und erfasse so mit einem Blick mein komplettes Gesicht. Es ist ein normales Gesicht. Ja, so bin ich: Ganz normal. Ich frage mich kurz, ob Normalität etwas Gutes oder Schlechtes ist. Die Antwort kommt prompt: Sie ist jenseits von gut und schlecht. Sie ist langweilig, eintönig und nichtssagend. Von Weitem höre ich den dumpfen Ruf von Felix: „Mamaaa!“

Ich träufele schnell einen Tropfen in jedes Auge, schnappe meine Schwimmtasche, schließe das Auto ab und winke meinem hüpfenden Sohn zu: „Bin sofort bei euch!“

Langsam nähere ich mich der Schlange, in deren Mitte nun meine Lieben stehen. Mir fällt auf, dass ich keinerlei Gefühle in Bezug auf die kommenden Stunden habe. Freude ist da nicht. Denn ich weiß zur Genüge, was es bedeutet, einen geschenkten Tag in einem Familienparadies zu verbringen. Gleichzeitig bin ich auch nicht gelangweilt, wütend oder traurig. Ich stutze kurz und bemerke Abgestumpftheit. Ich habe mich tatsächlich meinem Schicksal ergeben.

Genauso fühlt es sich in der Schule an. „Passt schon!“, ist mein Lieblingsspruch im Lehrerzimmer und meine Kolleginnen und Kollegen beneiden mich um meine lässige Souveränität. „Alles nur Fassade…“, kommt es mir in den Sinn. Ich fühle keine Negativität, um nicht total unterzugehen. Oder weil ich zu feige bin, ansonsten etwas verändern zu müssen? Was sind das nur für merkwürdige Gedanken heute? Sie sind anders als sonst. Irgendwie wollen sie heute in die Tiefe tauchen.

Noch ein paar Meter, dann bin ich bei meiner Familie. Aus der Entfernung sehen sie aus wie ein wilder Haufen. Ich komme nicht umhin, über meine Mutter zu schmunzeln. Wie sie dasteht: Ein wenig untersetzt, mit einem bunten Blumentuch in ihren schneeweißen, hochgesteckten Haaren. Sie hat tatsächlich die halbaufgeblasene Hawaiimatratze dabei, die in prallem Zustand eine Größe von zwei mal zwei Metern erreicht und auf der ein Hulamädchen tanzt.

„Komm schon, Marie“, zetert mein Vater, packt mich am Arm und zieht mich zwischen ein paar Leuten, die partout keinen Platz machen wollen, hindurch.

Wir stehen eine gute Viertelstunde an, bis wir endlich an der Reihe sind, um uns Tageskarten für das Spaßbad inklusive Sauna zu kaufen. Als ich meinen Eintrittschip entgegennehme, bin ich schon schweißgebadet. Ich verstehe nicht, wie man so lässig mit den plärrenden Kleinkindern um uns herum und mit Dränglern, die mir für meinen Geschmack zu dicht auf die Pelle rücken, umgehen kann.

Dem etwa achtjährigen Jungen, der mir zum dritten Mal in die Hacken tritt, werfe ich einen bitterbösen Blick zu. Der wiederum versteckt sich erschrocken hinter seiner Mama.

„Was ist nur los mit dir?“, fragt Arne mich ein wenig angewidert. Er hat die kleine, lautlose Szene zwischen mir und dem Bengel mitbekommen.

„Das sind doch Kinder, Marie! Und du bist Lehrerin!“

„Na, genau. Ich bin Lehrerin und darf nicht mal an einem freien Tag kinderfrei sein“, begehre ich auf.

„Lass unsere Marie!“, ergreift Mädi das Wort, legt ihren Arm um meine Taille und drückt mich sanft an sich. Für den Bruchteil einer Sekunde fühle ich ihre mütterliche Zuneigung. Doch das warme Gefühl, einmal beschützt und verstanden zu werden, wird mir mit stichelnden Worten je entrissen: „Meine Kleine kommt in die Wechsel-jahre. Da ist man schon mal äußerst sensibel und dünnhäutig. Sie schwitzt auch schon wieder so. Gib ihr mal die Wasserflasche, Arne!“

Ich trete abrupt einen Schritt zurück und rufe entsetzt: „Mama! Was redest du da?“

Zeitgleich fängt der kleine Bursche hinter mir das Heulen an, weil ich ihm auf den Fuß getreten bin. „Können Sie nicht aufpassen?“, ranzt mich seine Mutter mit Feuer in den Augen an. Seltsam: Das Treten ihres Sprösslings in meine Hacken hat sie zuvor nicht ansatzweise bemerkt. Bevor ich auch nur irgendetwas antworten kann, zieht Arne mich zum Drehkreuz, durch das unsere Kinder bereits verschwunden sind und flüstert der Frau etwas devot zu: „Tut uns leid…“

„Tut uns leid? Echt jetzt?“, frage ich ihn verwirrt, während wir die Familienumkleiden ansteuern.

„Na klar, tut es uns leid. Eigentlich solltest du dich entschuldigen, wenn du einen kleinen Jungen trittst. Aber ich weiß, dass es dir momentan nicht so gut geht. Ist ja auch schwierig. Dein Fünfzigster steht bevor. Du willst ihn nicht feiern. Deine Hormone …“, Arne versucht beruhigend auf mich einzureden. Mir bleibt vor Empörung jedes Wort im Hals stecken.

„Wenn er mich jetzt wieder tätschelt, erwürge ich ihn an Ort und Stelle“, schießt es mir durch den Kopf. Gott sei Dank lässt er das bleiben und beginnt stattdessen nach einem freien Spint zu suchen. Der Wahnsinn hat begonnen …

9:22 Uhr

Wolle und Mädi haben ihre Hawaiimatratze zu Ende aufgeblasen und sie neben zwei freie Liegestühle im Nichtschwimmerbereich platziert.

„Kommt hierher!“, ruft er und sie winkt wild mit beiden Armen.

„Ihr könnt die Liegen haben. Wir zwei Hübschen tummeln uns auf Hawaii.“ Mein Vater, in seinen bunten Honolulu-Badeshorts, lässt sich einfach nach hinten auf die Matratze fallen und reißt meine Mutter gleich hinterher. Sie giggeln wie zwei Teenager und ziehen, wie so oft, alle Blicke auf sich.

„Mama!“, rufe ich streng, „deine Brust guckt raus!“

„Was?“, fragt sie irritiert.

„Deine Brust guckt raus, Herzchen“, lacht Wolle schallend. Sie beginnt zu kichern und stopft ihren Doppel-D-Umfang in ein schätzungsweise C-Bikini-Oberteil. Wenigstens ist ihr Bikinihöschen taillenhoch.

Arne belegt die zwei Liegen mit unseren Handtüchern und beeilt sich, unserem Jüngsten hinterherzulaufen. Der hat bereits die Schnorchelbrille auf der Nase und gibt seinem Vater Handzeichen, die Tauchringe und den Volleyball mitzubringen.

„Ich komme mal meinen Vaterpflichten nach“, zwinkert er mir kurz zu und weg ist er.

Ich stehe einfach so da. Felix und Arne sind außer Sichtweite und meine Eltern foppen sich auf ihrer überdimensionalen Spielwiese. Um mich herum füllt es sich minütlich. Der hallende Lärm, das Quietschen der Kinder und Jugendlichen und die vielen halbnackten Körper überfordern mich. Ich fühle mich nicht nur ein wenig unbehaglich. Ich fühle mich fremd wie ein Alien in einer fernen Galaxie. Plötzlich sehe ich diesen freien Freitag, der eigentlich unfreier ist, als er es uns vorgaukelt, bildlich vor mir: Er ist ein kleiner Maulwurfshügel, der langsam zu wachsen beginnt. Er wird größer, so wie ein Hügel, ein Berg, ein Bergmassiv. Er wächst ins Unermessliche. Und ich muss ihn besteigen. Angstschweiß tritt auf meine Stirn, mein Atem geht schneller. Oh Gott, ich bekomme eine Panikattacke, wenn ich mich nicht sofort ablenke!

„Kommst du mit, Bahnen ziehen, Mama?“, höre ich neben mir eine bekannte Stimme. Ich drehe mich zur Seite. Es ist ausgerechnet Luise, die mich auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Die Angst, die noch eine Sekunde vorher die Oberhand zu gewinnen schien, wird augenblicklich von einem kurzen Liebesanflug besiegt. Luise redet mit mir! Und sie will Bahnen ziehen!

„Oh ja, gerne“, antworte ich lächelnd.

Sie grummelt düster: „Dann komm mit in die Sporthalle.“

Der schmale Gang zwischen Spaßbad und Schwimmhalle ist wie ein Nadelöhr. Menschen huschen hin und her. Leider nimmt kaum jemand Rücksicht. Ein Schauer läuft über meinen Rücken, als ein sehr beleibter Herr ausrutscht und praktisch in meine Arme fällt. Sein stark behaarter Bauch rutscht über meine Oberschenkel. Seine überschwängliche Dankbarkeit über den vereitelten Sturz kann meinen inneren Ekel nicht wettmachen. Ich grinse verkrampft und nuschele meinen üblichen Spruch: „Passt schon …“

In diesem Schwimmbad sind eindeutig zu viele nasse, leichtbekleidete Menschen. Doch das ist noch nicht der Höhepunkt meines Unwohlseins. Das Schwimmerbecken, zu dem wir uns wie durch einen Geburtskanal glitschig und schleimig vorgekämpft haben, entpuppt sich als Tor zur Hölle. Vielleicht ist das ein wenig zu theatralisch ausgedrückt. Aber mit seinen acht fünfundzwanzig-Meter-Bahnen, in denen sich wild alles tummelt, was Badekleidung tragen kann, wirkt es für mich mindestens wie eine überdimensionale Petrischale mit Bakterienkulturen.

„Was ist mit dir?“, fragt Luise und zieht ihre dichten Augenbrauen zusammen.

„Ganz schön voll hier, meinst du nicht?“, frage ich zweifelnd zurück. Ich überlege fieberhaft, wie ich das Schwimmen in dieser unappetitlichen Menschensuppe vermeiden kann, ohne diesen seltenen Mutter-Tochter-Augenblick zu ruinieren. Wahrscheinlich ist dieser Moment schon ruiniert. Denn Luise pfeift eine große Menge Luft durch ihre Zähne, schüttelt mitleidig den Kopf und entscheidet sich für die dritte Bahn. Sie würdigt mich keines Blickes mehr, als sie ihre Schwimmbrille aufsetzt und in das Becken hüpft. Sofort beginnt sie, eine Bahn zu ziehen. Gekonnt weicht sie Kindern aus und zwei alten Damen, die so langsam nebeneinander herschwimmen wie zwei Faultiere im Regenwald.

Ich habe zwei Probleme: Erstens will ich nicht ins Wasser, muss es aber wegen Luise. Zweitens habe ich es mir in drei Minuten auf dem Weg vom Spaßbad in die Sporthalle wieder mit ihr verscherzt. Es wird einen Grund geben, weshalb meine Tochter mit mir schwimmen will. Sie hat mich schließlich gefragt. Und ich habe es scheinbar zwischen Sodom und Gomorrha versaut. Vielleicht, weil die Szene mit dem dicken Mann passiert ist. Teenagern ist bekanntlich alles irgendwie peinlich.

Ich seufze und entschließe mich, der Mutter-Tochter-Beziehung auf die Sprünge zu helfen. Also zupfe ich meinen schwarzen Einteiler zurecht und begebe mich auf den Startblock der dritten Bahn. Ich habe schon lange keinen Kopfsprung gemacht. Wenn er mir nur halb so gut gelingen würde, wie damals, als ich sechzehn war, hätte ich Luises Respekt und ihre Aufmerksamkeit wieder auf meiner Seite. Ganz nah trete ich an die Kante der Plattform. Meine Zehen schauen einen Zentimeter darüber hinaus. Jetzt muss ich nur noch auf die Meute unter mir achten – noch mehr Körperkontakt ertrage ich heute nicht – und natürlich darauf, dass Luise meinen Sprung auch sieht. Da ich Lehrerin bin, habe ich den ultimativen Rundumblick. Den braucht man in der Schule, wenn man nicht sterben will.

Meine Tochter wendet gerade am anderen Ende der Bahn. Sie sieht mich. Ich bin zwar kurzsichtig, habe aber mit meinen Kontaktlinsen einen Adlerblick. Ich erkenne ihr Stutzen und dann geschieht das Wunder: Sie lächelt. Nur ganz flüchtig und zaghaft. Aber sie lächelt. Ich habe sie geknackt! Jetzt muss ich handeln. Schnell setze ich die Chlorbrille auf. Souverän erkenne ich die Lücke im Wasser, neige meinen Kopf nach unten und kippe praktisch automatisch in das wohltemperierte Nass. Mein Körper taucht tief ein, und es fühlt sich unerwartet gut an. Ich schwimme zwei Meter unter den Beinen der Menschen her. Augenblicklich passiert etwas mit mir. Ich fühle das Wasser intensiv, wie es sich um meinen Körper schmiegt. Ich fühle eine Lebensfreude und gleichzeitig ist mein Verstand ganz leer. Es ist so, als hätte ich mit dem Kopfsprung alle meine Gedanken, Ideen und Vorstellungen über das Leben in das Schwimmbecken gekippt. Ich gleite meterweit voran und es gibt in diesem Moment nur mich und den Augenblick einer ungeahnten Freiheit.

Als ich wieder auftauche, ist Luise schon bei mir. Sie guckt mich ganz erstaunt an. Doch nicht so wie sonst. Nicht abwertend, nicht strafend oder hochmütig. Nein, einfach nur erstaunt. Dann sagt sie: „Wow, das war ja mal ein cooler Sprung! Wusste gar nicht, dass du so etwas kannst, Mama…“

9:48 Uhr

Das Erste, was ich nach dem Auftauchen gesehen habe, war Luises wunderbaren Blick. Jetzt schwimmen wir beide mitten im Becken auf der Stelle und schauen uns einfach an. Es kommt mir vor, als würde ich sie zum ersten Mal wahrnehmen. Oder besser gesagt: Als würde ich Luise zum ersten Mal richtig wahrnehmen. Ihr immer noch erstauntes Gesicht ist schön. Wunderschön. Ihre blauen Augen hat sie von mir und auch ihre Nase, ihre schön geschwungenen Lippen. Augenblicklich fällt mir meine Bewertung über mich selbst ein. Ich bin normal. Durchschnitt. Doch Luise, die so ausschaut wie ich, ist einfach nur wunderhübsch. Seltsam. Irgendetwas ist beim Kopfsprung mit mir passiert. Mein Herz fühlt sich offen an. Ich habe den Inhalt meines Verstandes komplett in das Schwimmbecken gekippt. Dort wabern jetzt Angstgedanken aller Art zusammen mit dem Urin und Schweiß von bestimmt gar nicht so wenigen. Kann es so etwas geben? Ich muss wirklich über meine Ideen grinsen. Luise, die nicht weiß, was ich denke, grinst einfach mit.

„Wir sollten öfter zusammen schwimmen gehen“, meint sie salopp.

„Ja, das sollten wir. Aber bitte nicht an einem Brückentag“, lache ich und ernte dieses Mal keinen abfälligen Blick, sondern einen erhobenen Daumen. Wir beschließen, uns durch das überfüllte Becken zu kämpfen, um noch einige Bahnen zu ziehen. In der Eintönigkeit der Schwimmbewegungen tauchen Erinnerungen in mir auf. Ich bin sechzehn Jahre alt, genau wie Luise jetzt. Ich befinde mich im Freibad. Es ist der Sommer von 1990 …

„Märrieeee“, schrien meine Freundinnen anfeuernd. Sie hüpften und klatschten in die Hände, während sie den Wettkampf zwischen mir und Arne im Schwimmerbecken beobachteten. „Yes! Du schaffst das! Märrie! Märrie-Änn!!!“ Aus den anfänglich willkürlichen Rufen entwickelte sich ein rhythmisches Singen und Stampfen mit den nackten Füßen auf altem Beton: „Märrie – Märrie-Änn – Märrie – Märrie-Änn…!“

Und ich schaffte es wirklich. Mit einer ganzen Körperlänge Vorsprung hatte ich es diesem Angeber Arne gezeigt! Ohne ihn eines Blickes zu würdigen, stemmte ich mich sportlich aus dem Becken. Meine Vierer-Clique umrundete mich. Sie rissen meine Arme hoch und wir tanzten in einem Freudentaumel.

„Ich habe dich gewinnen lassen, Marie. Das ist dir sicher klar“, Arne war hinter uns getreten und tippte nun auf meine Schultern. Ich drehte mich spontan um und sah in seine haselnussbraunen Augen. Scham und etwas Verzweiflung waren darin zu erkennen. Einzelne seiner blonden Haarsträhnen hingen ihm patschnass ins Gesicht. Und wieder bemerkte ich meinen erhöhten Herzschlag, den ich seit Wochen in seiner Nähe hatte. Arne Marx, der Schulstreber und neureiche Schnösel, der tatsächlich nur mit Gleichgesinnten abhing, hatte es mir angetan. Er war zwei Klassen über mir auf dem Heinrich-Heine-Gymnasium. Jeder kannte Arne. Wahrscheinlich, weil sein Vater, ein erfolgreicher Anwalt, in regelmäßigen Abständen einen charismatischen Auftritt hinlegte. Zur Einweihungsfeier der frisch renovieren Aula hielt er als Elternvertreter eine Rede. Natürlich hatte er ein dickes Sümmchen in das Projekt gesteckt. Und auch sonst war er präsenter als so mancher Lehrer an unserer Schule. Arne wirkte immer locker, so als könnte man ihm nichts vormachen oder als säße er sowieso am längeren Hebel. Meine Freundinnen mochten Arne nicht. Ja, sie hassten ihn regelrecht. Deshalb hasste ich ihn auch und verdrängte meine feuchten Hände und meinen unnormal hohen Puls jedes Mal, wenn ich ihn sah. Der Schwimmwettkampf war nicht unsere Idee gewesen. Mit uns meine ich Arne und mich. Nicki, Sändie, Schulia und Schäckie wollten es so, weil sie wussten, dass ich unschlagbar war. Sie wollten Arne fertigmachen. Das war ihnen gelungen. Es war deutlich in seinen Augen und den hängenden Schultern zu sehen. Ich befand mich damit in einer ungünstigen Position. Denn ich stand wie so oft zwischen den Stühlen. Mein Impuls war, ihm einfach zu sagen: „Hey, ist doch egal. Komm, wir holen uns eine Cola.“ Dann hätten wir uns vielleicht endlich richtig kennengelernt. Doch mein Mädchenrudel wollte eine Show sehen. Eine Show, bei der es einen Verlierer gab, der auf der Abschussliste stand. So wie bei einem Gladiatorenkampf in der Arena. Leider war es seit geraumer Zeit Arne. Bevor ich aber noch irgendwie reagieren konnte, schob sich Schulia zwischen uns und schubste ihn zurück mit den Worten: „Klar doch, du hast sie gewinnen lassen! Kannst du so schlecht verlieren oder machst du dann deinen Daddy traurig, du Papasöhnchen?“

Das wollte ich nicht. Es passierte aber. Auch, dass ich nichts dazu sagte. Meine Mädels lachten sich scheckig. Außer vielleicht Nicki. Die blieb ein wenig im Hintergrund. Arne blieb still. Er drehte sich um, lief einfach davon. Ich war an diesem Sommertag der Star.

Das war ich in meiner Kindheit und Jugend sowieso meistens. Ich war die mit den total coolen Eltern. Ich wurde antiautoritär erzogen, weil die Hippiephase meiner Babyboomer-Eltern weit bis in die 90er Jahre anhielt und weit darüber hinaus. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Es klingt vielleicht so, als sei ich meiner Mutter, meinem Vater gleichgültig gewesen, aber dem ist nicht so. Das sagte ich mir zumindest. Sie nahmen teil an meinem Leben. So redete ich es mir ein. Sie wollten sich eben nicht einmischen, weil sie glaubten, dass sich ein Kind nur frei entfalten kann, wenn es keinen Zwängen ausgesetzt ist. Auch die beiden hatten keinerlei Erwartungen aneinander oder irgendwelche Beziehungsregeln. Körperliche Treue hatte für sie keine Bedeutung. Sie gaben sich alle Freiheit der Welt und blieben gleichzeitig sehr interessiert aneinander. Nie habe ich die beiden wirklich streiten sehen. Was oberflächlich gesehen für meine Freundinnen der absolute Traum war, war allerdings mein Albtraum. Es fing schon bei der Namensgebung an: Marie-Anne. Hätten sie mich nicht einfach Marianne nennen können? Wieviel Ärger und Umständlichkeiten wären mir da erspart geblieben? Jeder sprach meinen Namen ganz falsch aus, abgehackt und irgendwie gebremst. Es hörte sich meist so an, als würde es nach dem „E“ in Marie ein Stoppschild geben. Eins in Form des Bindestrichs. Marie – Stopp – Anne. Meine Eltern erklärten mir die Namenswahl so: Sie hatten noch das Woodstock-Gefühl in ihren Adern und wollten mir einen englischen und gleichzeitig sehr weiblichen Namen geben. So wie Mary-Ann. Allerdings waren sie sich der bürokratischen Spießigkeit der 1970er Jahre nicht bewusst, die für sie wie eine Parallelwelt zu ihrer Freiheit-Frieden-Liebe-und-Blümchenwelt war. Der Standesbeamte, ein älterer Anzugmensch mit Sinn für Disziplin und Ordnung, redete meinem Vater so lange ins Gewissen, bis in meiner Geburtsurkunde Marie-Anne anstatt Mary-Ann stand. Ausschlaggebend für das Einknicken Wolles waren zwei Dinge: Erstens das Betonen des Unterschieds zwischen Geburtsurkunde und Umgangssprache: „Mit Marie-Anne hat sie alle Chancen, gerade auch in der Schule und später beruflich. Mary-Ann können Sie sie privat nennen.“ Zweitens hatte mein Vater vor lauter Freude über seine neugeborene und einzige Tochter ein wenig zu viel Marihuana geraucht. Das machte ihn weich und umgänglich. Es ist nicht so, dass ich die englische Form meines Namens bevorzugt hätte. Marianne wäre die Wahl gewesen. Da ich, wie schon erwähnt, als Teenager sehr beliebt war, wurde auch der Name Märrie-Änn (so sprachen alle um mich herum den Namen aus) eine Art Vorreiter. Und so wurde schon in der fünften Klasse aus Sandra Sändie, aus Julia Schulia, aus Jacqueline Schäckie und aus Nicole Nicki. Wir hatten es nicht so mit der englisch korrekten Aussprache.

Ja, ich war ein echtes Vorbild. Eigentlich in allem, was ich tat. Auch als ich viele Monate und peinliche Situationen später Arnes feste Freundin wurde, begannen es meine Görlies nachzumachen und sich mit „seriösen“ Typen zu treffen. Naja, zumindest Sändie und Nicki. Jedenfalls wurde der Mobbing-Mob von Arne abgezogen und neue Opfer wurden gesucht.

Ich war beliebt, frei in meinem Tun und Lassen, war sportlich und schön. Aber vor allem war ich eins: glücklich. Das war ich doch immer? Was war in den letzten vierunddreißig Jahren schiefgelaufen?

10:15 Uhr

Luise bestätigt mir, wie viel Freude sie beim Schwimmen hat. Nach einer gefühlten Unendlichkeit der Disharmonie sind wir beide uns zum ersten Mal wieder einig – auch darüber, dass wir gerne noch weitergeschwommen wären. Hindernisse in Form von allen möglichen menschlichen Körpern und Wasserspielzeugen sind allerdings starke Spaßbremsen.

„Einmal in der Woche machen wir das jetzt, okay?“, frage ich sie. In meiner Stimme schwingt ein ängstlicher Unterton, sie könnte wieder abblocken. Doch das Gegenteil ist der Fall. Sie freut sich und fügt hinzu: „Unter der Bedingung, dass Felix nicht mitkommt!“ Jetzt höre ich diesen kleinen, unsicheren Unterton heraus.

„Ach was, Lulu“, winke ich ab, „wir wollen Sport treiben und nicht toben. Das ist jetzt unser Frauending.“ Auch das kommt sehr gut bei meiner Tochter an.

Wir schauen uns kurz um, entdecken aber niemanden aus der Familie. Also quetschen wir uns durch den Gang zurück in das Spaßbad. Obwohl es jetzt noch voller ist, habe ich nach dem wunderbaren Erlebnis mit Luise und dem mystischen Kopfsprung keine Probleme mehr damit, diesen zu passieren. Eine junge Frau mit Baby in Schwimmwindeln auf dem Arm lächelt mir zu und ich lächele entspannt zurück.

„Da sind ja die Frauen!“, ruft Wolle von seiner Matratze und wedelt mit der Tageszeitung.

„Hast du uns vermisst, Papa?“, frage ich ihn zwinkernd.

„Ach, die Oma will mit euch in das Thermalbecken. Ich kann es da ja nur ein paar Minuten aushalten. So eine Hitze ist nichts für mich.“

„Ich geh zu Omi!“, ruft Luise und weg ist sie.

„Und wir gehen jetzt eine Runde saunieren, oder Marie?“, höre ich Arnes ziemlich erschöpfte Stimme. Er steigt gerade aus einem der Nichtschwimmerbecken neben unserem Liegen-Matratzen-Revier.

„Ja, gerne“, nicke ich, „aber ich dachte, du wolltest mit Felix spielen.“

„Das habe ich schon …“, seufzt er müde.

„Geht nur, ihr Turteltäubchen“, meint Wolle, „ich springe mal zu meinem Enkel in die Fluten. Attacke Felix! Jetzt kommt Opa!“

Ich schüttele den Kopf über meinen Vater, der sich so viel Kindliches bewahrt hat.

Bewaffnet mit unseren Saunatüchern marschieren wir durch das Drehkreuz in die ruhigere und kinderfreie Zone. Nachdem wir die Milchglastür passiert haben, ist es sogleich still. Obwohl viele Menschen im Schwimmbad sind, hält es sich in der Saunalandschaft in Grenzen. Vor allem die sanften, meditativen Klänge und der Duft nach Fichtennadeln und Sandelholz beruhigen mich. Wir entledigen uns der Badeklamotten und huschen in unsere Lieblingskabine: die 90 Grad warme Sternenhimmel-Sauna mit ihrem schummerigen Licht. Viele kleine Lämpchen in der Holzdecke, die ihre Farbe alle paar Minuten wechseln, sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Drei weitere Leute sitzen auf den Bänken des großzügigen Raumes und grüßen knapp. Ich wähle die oberste Reihe. Arne, der empfindlicher ist, legt sich auf die mittlere Bank und schließt sofort seine Augen. So kann ich ihn unter mir beobachten. Nicht nur ich habe Fältchen bekommen. Auch an ihm ist die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen. Seine damals so vollen mittelblonden Haare sind sehr dünn geworden. Er trägt sie zentimeterkurz, damit es nicht so auffällt. Sein einst athletischer Schwimmerkörper hat sich in eine etwas dickliche Bürogestalt verwandelt. Selbst in Rückenlage kann er seinen rundlichen Bauch nicht verstecken. Ich schaue an mir selbst herunter, wie ich da im Schneidersitz etwas vorgebeugt hocke, auf mein Bäuchlein, das von meinen Brüsten teilweise abgedeckt wird. Schnell setze ich mich aufrecht und schaue noch einmal. Ja, so ist es besser. Während die Hitze erste Schweißperlen auf meine Stirn treibt, kommt mir die Erinnerung an das Freibad in den Sinn: Wie ich mit Arne um die Wette kraulte und es mir eigentlich gar nichts gegeben hat, dass ich gewonnen habe. In der Schule war ich nun einmal die Beste im Schwimmen. Habe eine Zeit lang im Verein trainiert. Arne war damals auch ein guter Sportler. Aber es war klar, dass er nicht wirklich eine Chance gegen mich hatte. Nicht im Wasser! Ich wollte einfach nur in seiner Nähe sein. Wie gemein meine Clique zu ihm war! Wie gemein ich zu ihm war… Und das stellte sich nicht als die letzte Gemeinheit heraus. Ich war ganz schön verknallt in ihn, aber meine Mädchengang hatte dennoch die oberste Priorität. Ich hatte tatsächlich Angst, nicht mehr die tolle Ikone Märrie-Änn zu sein, wenn ich bei der Mobberei nicht mitgemacht hätte. Es war ein grauenvoller Konflikt in mir, den ich regelmäßig verdrängte.

Arne und ich sind elf Monate nach dem kleinen Wettkampf ein Paar geworden. Unglaublich, dass er mich unbedingt wollte, obwohl ich so abweisend war. Unsere Schulgeschichten haben wir oft den Kindern erzählt. In etwas abgeschwächter Form. So, dass weder Luise noch Felix den Eindruck von Mobbing bekamen.

„Was sich liebt, das neckt sich“, hat meine Mutter damals des Öfteren unsere etwas komplizierte Vergangenheit überschrieben.

Irgendwie habe ich das so hingenommen und mich nie wirklich schuldig gefühlt für mein opportunistisches Verhalten. Ich fand es normal, sich als Teenager je nach Lage und Situation schnell umzuentscheiden. Arne hat mir in all den vielen Jahren nicht einen einzigen Vorwurf gemacht, ich hätte ihn mies dastehen lassen. Ein dumpfes, unangenehmes Gefühl breitet sich in mir aus. Da nagt etwas in mir. Was ist das? Es sind Zweifel!

Ich zweifle an meinem frühen Glück! Ganz plötzlich und unerwartet! Ich war mir so sicher, ich hätte eine zufriedene und fröhliche Jugend gehabt. Die Voraussetzungen dafür waren allesamt vorhanden. Das ist Fakt. Ich zähle auf: tolerante Eltern, die meine Freiheit von A bis Z anerkannt haben, Sportlichkeit, Schönheit und Freunde. Mein außerordentliches Maltalent nicht zu vergessen. Ich hatte sogar Kunstausstellungen in meiner Stadt und die Möglichkeit, an einer renommierten Kunsthochschule zu studieren. Ich hatte regelrecht Anhänger und war wohl die Vorreiterin für alles Neue.

Immer wieder habe ich meine glückliche Jugend beschrieben: im Schwelgen der Erinnerungen an alte Freundinnen, in Anekdoten, die ich meinen Kindern erzählte. Ich selbst habe mir das immer und immer wieder weisgemacht. Vielleicht kann ich deshalb nicht verstehen, wie es mein Leben so aus den Latschen hauen konnte. Wie kann ein zutiefst froher Mensch innerhalb von drei Jahrzehnten so unglücklich, unfrei und miesepetrig werden? Was ist da passiert? Ich suche zwischen all den Jahren die Ursache und stelle immer wieder fest, dass es eine Schussfahrt in den Abgrund war. Jedes Jahr ein paar Prozent weniger Glückseligkeit. Als Felix ein Baby war, wurde ich wegen Wochenbettdepressionen behandelt. Die Antidepressiva – leicht dosiert, wie meine Ärztin wohlwollend ausdrückte – nehme ich noch heute. Die begleitende Therapie ging ein paar Monate, bevor ich sie abbrach, und sie hat meine Meinung weiter zementiert: Ich bin ein Opfer der Umstände, Situationen und falscher Entscheidungen zugunsten anderer und gegen mich. Und ich muss an meiner Selbstliebe und meinem selbstbestimmten Leben arbeiten.

„Wie steht es um Ihre Gefühle, Frau Marx?“, fragte mich die Therapeutin mehr als einmal. Da liegt sicher der Knackpunkt. So wie ich meine Gefühle heute unterdrücke, mich selbst mit „Passt schon!“ abspeise, so habe ich es mit sechzehn bereits auch getan, indem ich Arne mitgemobbt habe oder zumindest nicht eingeschritten bin, obwohl mein Herz etwas anderes sagte. Gefühle unterdrücken. Das ist der Dreh- und Angelpunkt in meiner emotionalen Landkarte. Das weiß ich schon. Ist wirklich nichts Neues. Dennoch gibt es da eine kleine Lücke in meinen Gedanken, die es mir erlaubt, durch sie hindurchzuschlüpfen und einen anderen Standpunkt einzunehmen. Wenn man seit vielen Jahren versucht, irgendwie glücklich zu werden, wenigstens ein Fünkchen mehr und es funktioniert nicht, dann liegt es womöglich an der Methode! Es ist doch wahnsinnig zu glauben, ich könnte mit derselben Art zu heilen beginnen, mit der ich mich jedes Mal wieder vor die Wand fahre! Dieser andere Standpunkt ist wie ein höheres Podest in meinem Geist. Ich schaue anders und viel weiter auf mein Leben. Jetzt. In der Sauna. Zum ersten Mal.

Während ich meinen Mann aus einer höheren Position in einer Saunakabine beobachte, sehe ich ihn und gleichzeitig mich auch anders. Ich kann so eine Art Doppelbödigkeit erkennen. Da unten auf der Landkarte unseres Lebens sehe ich plötzlich ein Spiel. Somit auch eine Spielzeugglücklichkeit. Wenn ich tiefer darunter gucke, sozusagen den doppelten Boden wegziehe, bemerke ich, wie unglücklich ich schon als Kind und beliebter Teenager war! Das fadenscheinige Glück war bereits da schon von so vielen äußeren Umständen abhängig, dass es einem einzigen Schauspiel gleicht. In der Clique saß ich scheinbar hoch oben in der Futterkette. Doch die Angst, mein Gesicht zu verlieren, war größer, als eine Liebe einzugestehen. Die Liebe zu Arne! Wie kann man denn wirklich glücklich sein, wenn man Liebe verleugnet und sie sogar noch mit Füßen tritt? Diese Ideen erwachsen einzig und allein aus der Schwimmbaderinnerung. Es geht da hauptsächlich um Arne und mich. Wenn ich aber nun erkenne, dass ich so meine ganze Jugend mit all den Menschen darin erlebt habe, dann muss ich mir einen großen Schwindel eingestehen! Der doppelte Boden war für mich nicht vorhanden! Jetzt ist er erkennbar! Jetzt ahne ich es nicht nur, ich weiß es: Ich war überhaupt noch niemals wirklich glücklich! Alle kleinen Glücksmomente waren auswechselbar, hauchdünn und zum Scheitern verurteilt.

„Ich gehe raus“, flüstert Arne und erhebt sich schweißgebadet von der Bank.

„Ich gehe auch raus“, flüstere ich zurück und meine damit nicht nur die Sauna.

Ich gehe raus aus meinem bisherigen Leben. Es klingt in mir wie ein Schwur und es ist auch einer …

10:42 Uhr

„Lass uns noch ein wenig hierbleiben“, bitte ich Arne und ziehe an seinem Handtuch, das er sich um die Hüften gewickelt hat.

„Aber die Kinder und …“, wendet er ein und schaut Richtung Milchglastür mit Aufschrift „Schwimmbad“.

„Lulu und Felix sind bei Wolle und Mädi, die vermissen uns nicht. Außerdem sind sie keine Babys mehr!“, entgegne ich.

„Ist dir mal aufgefallen, wie aufgedreht Felix ist? Den kann man keine Minute aus den Augen lassen. Auch wenn dein Vater mit Anfang siebzig fit ist, so ist es doch kein Zuckerschlecken mit dem Jungen“, Arne klingt vorwurfsvoll und in mir steigt wieder die Marie-Anne-Alltagswut auf. Kurz blitzt in mir mein neues Ich auf, das rausgehen und Verantwortung tragen will. Doch bevor ich meinen Mann um ein vernünftiges Gespräch bitten kann, knalle ich ihm sarkastisch an den Kopf: „Ach was, da sagst du mir ja ganz was Neues! Was glaubst du wohl, wem das ganze Ausmaß des Verhaltens unseres Sohnes von vorn bis hinten bekannt ist? Was glaubst du, wer mit ihm von einem Arzt und Therapeuten zum anderen rennt und zur Schule, weil es da mal wieder brennt? Ich kümmere mich so viele Stunden um das Kind. Ich kann einfach nicht mehr!“

Der Inhalt der Ansprache kommt Arne sicher bekannt vor. Dennoch muss ich an meiner Art etwas verändert haben. Vielleicht schaue ich ihn anders an. Vielleicht wirkt mein Schwur, der erst eine Minute alt ist, nach. Denn dieses Mal kommt kein beschwichtigendes Tätscheln, noch ein beruhigendes: „Fahr dich runter, ist halb so schlimm.“ Jetzt schaut er mich an und scheint zu verstehen, was ich sage. Er nimmt mich einfach an die Hand und wir gehen in den Ruheraum. Hier können wir nicht reden, denn an der Tür klebt ein Schild in fetten Lettern: Absolute Ruhe! Außerdem haben wir nichts weiter dabei als unsere großen Handtücher, die wir um unsere Körper geschlungen haben. Mein Ziel war eigentlich, mit Arne zu kommunizieren. Ihm zu sagen, dass ich gerade so eine Art Erleuchtung