Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Linkgua

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Historia

- Sprache: Spanisch

En 1910, Manuel Díaz Rodríguez publicó Camino de perfección donde expuso con claridad e impecable estilo el credo estético del movimiento modernista: el ajuste perfecto entre la idea y la palabra. Camino de perfección se centra en dos cuestiones estéticas fundamentales para la época: el examen exhaustivo del ejercicio literario que esgrimieron los movimientos intelectuales enfrentados a las preferencias literarias más nuevas, y una formulación de los preceptos que debían guiar la literatura y el arte. El modernismo llegó con retraso a Venezuela y apareció tras los últimos vestigios del romanticismo. Allí este nuevo movimiento se vinculó con los simbolistas, y los parnasianos. Y es muy posible, como han dicho algunos analistas de la historia literaria hispanoamericana, que el modernismo haya sido en Venezuela el producto de la crisis generada por los excesos del romanticismo; atribuida a la angustia del cambio, surgida a finales del siglo en la conciencia de una juventud abocada a rebelarse contra los viejos modelos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 202

Veröffentlichungsjahr: 2010

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Manuel Díaz Rodríguez

Camino de perfección

Barcelona 2024

Linkgua-ediciones.com

Créditos

Título original: Camino de perfección.

© 2024, Red ediciones S.L.

e-mail: [email protected]

Diseño de cubierta: Michel Mallard.

ISBN rústica ilustrada: 978-84-9897-447-8.

ISBN tapa dura: 978-84-1126-126-5.

ISBN ebook: 978-84-9007-535-7.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

Sumario

Créditos 4

Brevísima presentación 7

La vida 7

La obra 7

Advertencia al lector 9

Apuntaciones para una biografía espiritual de Don Perfecto, con un breve ensayo sobre la vanidad y el orgullo 11

Nuevas apuntaciones para una biografía espiritual de Don Perfecto con un ensayo sobre la idea de ciencia 33

Paréntesis modernista o ligero ensayo sobre el modernismo 59

Nuevas y últimas apuntaciones para una biografía espiritual de don perfecto seguidas de un ensayo crítico de la crítica 71

Libros a la carta 133

Brevísima presentación

La vida

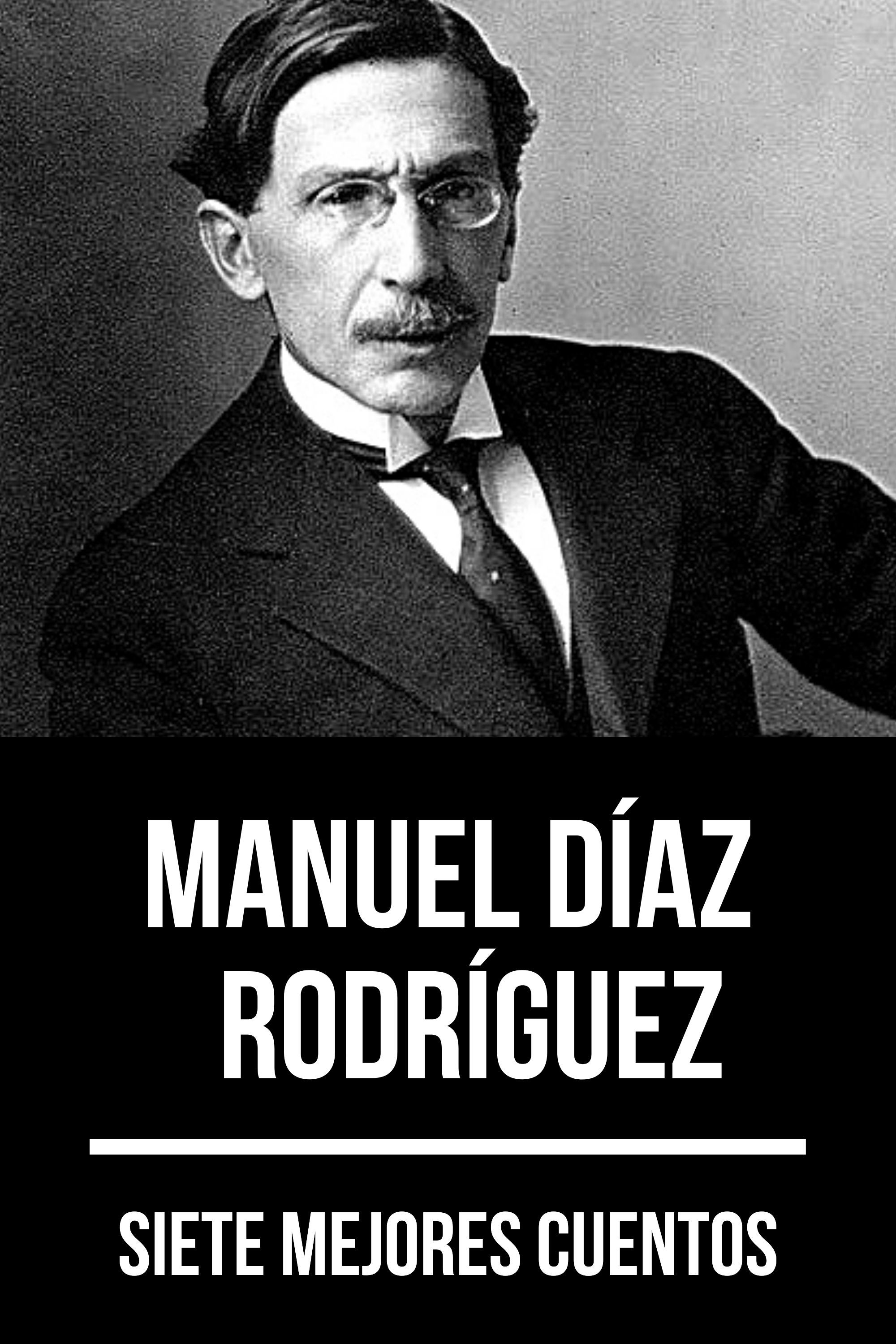

Manuel Díaz Rodríguez nació en Chacao (Miranda) el 28-2-1871 y murió en Nueva York el 23-8-1927.

Escritor, médico, periodista y político. Es considerado por muchos estudiosos como uno de los mayores representantes de la prosa modernista hispanoamericana.

En 1902 publicó Sangre patricia, un retrato del desarraigo. Tras publicar esta novela y a raíz de la muerte de su padre, Díaz se hace cargo de la hacienda heredada, situada en los alrededores de Chacao. Entre 1903 y 1908 comparte su tiempo entre las labores agrícolas y literarias. Finalmente pone fin a su retiro rural con la publicación de Camino de perfección. En 1909 dirige el diario El Progresista y es nombrado vicerrector de la Universidad Central de Venezuela. Director de Educación Superior y de Bellas Artes en el Ministerio de Instrucción Pública (1911), ministro de Relaciones Exteriores (1914), Senador por el estado Bolívar (1915) y ministro de Fomento (1916), es nombrado ministro plenipotenciario de Venezuela en Italia (1919-1923). En 1921, publica su última novela, Peregrina o el pozo encantado. Presidente del estado Nueva Esparta (1925) y presidente del estado Sucre (1926), viaja a Nueva York en 1927 para tratarse una afección en la garganta, muriendo en dicha ciudad.

La obra

En Venezuela, el modernismo llega con retraso y aparece detrás de los últimos vestigios del romanticismo. Este nuevo movimiento se vincula con los simbolistas, por una parte y de los parnasianos, por otra. Es posible, como han dicho algunos analistas del proceso literario hispanoamericano, que el modernismo haya sido el producto de la crisis generada por los excesos del romanticismo; esta crisis, sin duda se debió a la angustia del cambio, surgida a finales del siglo en la mente de la juventud dispuesta a rebelarse contra la caducidad de los viejos modelos.

En 1910, Manuel Díaz Rodríguez publica Camino de perfección donde expone con claridad e impecable estilo el credo estético del movimiento modernista: el ajuste perfecto entre la idea y la palabra.

El ensayo de Díaz Rodríguez se centra en dos propósitos fundamentales; por un lado, un examen exhaustivo sobre el ejercicio literario que esgrimieron los movimientos intelectuales enfrentados a las preferencias literarias más nuevas. Y por otro, formular los preceptos que debían guiar la literatura y el arte.

Modernismo en literatura y arte no significa ninguna determinada escuela de arte o literatura. Se trata de un movimiento espiritual muy hondo que involuntariamente obedecieron y obedecen artistas y escritores de escuelas semejantes. De orígenes diversos, los creadores del modernismo lo fueron con solo dejarse llevar, ya en una de sus obras, ya en todas ellas, por ese movimiento espiritual profundo.

Advertencia al lector

No vas a leer la historia ni la novela de Don Perfecto. Sobre tan insigne hombre de letras, apenas hallarás en las presentes páginas algunas apuntaciones provechosas para quien haga más tarde su biografía. Si un momento abrigué la ilusión de llegar a ser su biógrafo, semejante ilusión fue como vana y pasajera engañifa de humo. Ese personaje tiene tanta realidad, es tan múltiple su vida, goza de ubicuidad tan prodigiosa —pues bien se sabe que Don Perfecto vive al mismo tiempo en los más diversos paisajes y latitudes, así en Bogotá como en Lima, en Buenos Aires como en México, en la plaza Bolívar de Caracas como en el Suizo de Madrid— que es imposible, o muy dificultoso novelarlo.

Así, pues, lector, no quiero que detengas tus ojos en su abortada figura. Fue el punto de partida indispensable que luego se olvidó, o el pretexto útil que, ya agotada su utilidad, molesta más bien con la danza enfadosa del títere. Fue, en suma, el último y flaco engendro de mi vanidad; y con la vanidad se extravió y se quedó en los comienzos del camino, porque estas páginas representan, desde el humilde punto de vista de mi yo espiritual, un camino de perfección.

No hagas caso, tampoco, del énfasis impertinente, ni de la impertinente ironía, porque ésas también son cosas de vanidad.

Retén, eso sí, el grito de entusiasmo, la fe en el arte, los cándidos ejercicios de devoción que ha liarás en estas páginas de un simple devoto del arte y la belleza.

Retén, sobre todo, la saludable admonición que, de estas páginas, de cuando en cuando surge. En medio al progresivo y universal yanquizarse de la tierra, cuando los hombres y pueblos han hecho del oro el único fin de la vida; cuando la literatura se reduce cada día más a rápida nota de viaje, a fugaz noticia de periódico, a producción de tantos o cuantos volúmenes por año —todo baratija de mercader—; cuando el escritor no piensa ya en el oro ingenuo de su espíritu, sino en el que puede entrarte cada mes en la bolsa; cuando el sabio, el artista y el héroe proceden como ese escritor, es bueno recordar que solo el desinterés, el divino desinterés, puede hacer incorruptible y eterna la obra del heroísmo, de la ciencia y del arte. Y estas páginas lo recuerdan. Celebran el desinterés como la mejor coraza del ideal, como el arca-santa del espíritu. Empiezan por evocarlo y celebrarlo en la vida más oscura, en la vida humana corriente, humilde y sencilla, cuando triunfa de la eterna miseria y del eterno dolor con la perfecta alegría de la pobreza franciscana, para acabar celebrándolo en su apoteosis, en la más alta de las cumbres, cuando triunfa del tiempo y del espacio con el prestigio inacabable de la obra maestra.

Y tanto porque estas páginas predican el puro desinterés, cuanto porque ellas de fijo se atraerán la mirada siempre hostil, aunque sea de lástima, burla o desdén del hombre práctico, me adelanto a defenderlas, amparándolas con el verbo de Teresa de Jesús y bajo la santa advocación de Nuestro Señor Don Quijote.

Apuntaciones para una biografía espiritual de Don Perfecto, con un breve ensayo sobre la vanidad y el orgullo

Hay hombres que no tienen sino una sola ventana en el espíritu. Probablemente son aquellos mismos pobres de espíritu a quienes el Evangelio llama bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. No tienen más que abrir los ojos para ganar la eterna venturanza. Bástales para eso ver, a través de la única ventana de su espíritu, un paisaje también único. Ni siquiera es un paisaje: es una sola derecha y larga carretera, un solo y nítido camino real, trivialmente bordado con simétricos jalones de cipreses o de sauces; o menos todavía, quizás una sencilla y vulgarísima línea recta, semejante a la tersa raya con que parte en el somo de la testa su peinado cualquier pulcro barbilindo.

A uno y otro lado de esa ventana única no hay más ventanas que se abran hacia otros tantos paisajes diferentes, divirtiendo o cautivando el espíritu con sendas tentaciones. Así, libres de tentación, los que tienen una sola ventana en el espíritu no se distraen, y, sin esfuerzo ninguno, sin turbar se jamás, consiguen la bienaventuranza eterna. Fijémonos en que la palabra de Jesús no les promete el reino celestial, sino que en este reino los confirma. En efecto, Jesús no dijo: «bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos». El dijo «bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos».

De modo que los pobres de espíritu, por el mero hecho de ser, ya están gozando de la perpetua bienandanza. Para ellos el reino de los cielos no es difícil conquista por lograr, sino reino ya conquistado que en paz imperturbable se disfruta.

Muchos envidiarán esa aventura tan fácil, pero yo al menos no la envidio. A vivir grasamente en un reino ya conquistado, prefiero yo mismo conquistar mi reino, aunque éste sea el de los cielos, a puros tajos y mandobles. Por eso a los espíritus de una sola ventana, prefiero los que son como una casa de muchos pisos que, en cada piso, tienen ventanas abiertas a los cuatro vientos, o mejor —porque una casa puede ser estorbada por las casas vecinas— como un castillo señorial en medio a una vasta pradera, y con balcones, en cada piso, que dominen los cuatro puntos cardinales. Hasta debe haber en lo más alto del castillo una azotea, para algunas veces otear el horizonte, o para curiosear a ojos desnudos o armados con lentes de astrónomo las estrellas, cuando nos urja el deseo de ver si se nos quiere esconder algo detrás de los rubores de Aldebarán o detrás de las candileces de Sirio. Quiero, cuando estoy mirando por una ventana de mi espíritu, saber que en ese mismo instante hay, en el punto diametralmente contrario, otra ventana abierta. Así, al cansarme de ver por la primera, descansaré mirando a todo mi talante por la última, que se podría llamar la ventana de la paradoja. Y, alejándose de la una, mientras van acercándose a la otra, a uno y otro lado de esas dos ventanas extremas, ha de haber otras muchas ventanas, a las cuales pueda arrancar, si se me ocurre, el secreto de su perspectiva. Todo esto, y ya va pareciéndome demasiado, equivale a decir que, estudiando el anverso, es preciso estudiar el envés de las cosas. Después de examinar por un lado el objeto, examinémoslo por el opuesto lado. Y así como con las cosas, con todas las ideas. No me desdeño a ciertas horas de pasearme por los caminos reales bien desembarazados y trilladitos; pero hallo mi esparcimiento mejor en salirme de cuando en cuando del camino real para internarme en las veredas, aunque solo sea a fin de examinar a dónde éstas conducen, ya serpeen en los barbechos entre pajonales, ya se esquiven culebreando y multiplicándose bajo la espesura de las frondas. Y es probable que en este perenne y tortuoso peregrinar, quizá cuando sigan mis pasos la más oculta y humilde vereda, me encuentre alguna vez con que llevo a mi lado o más bien por delante, pues en las veredas no es fácil caminar sino de uno en uno, a un compañero de viaje improviso, e imprevisto. Imprevisto sobre todo para la hipócrita chusma de la clerigalla y los beatos, porque ese mi compañero de viaje improviso muy bien podría ser aquel mismo que se le apareció a Magdalena vestido de jardinero, o aquel otro que desde los floridos vallecitos de la Umbría dilató el reino de los cielos, hasta dar entrada en él, junto a los lirios que no hilan y a los pájaros del campo que no siembran, a la hermana liebre, a la hermana cigarra, y al hermano lobo.

Las precedentes reflexiones, y otras muchas, despuntaron atropellándose dentro de mí, en tanto que me aventuraba en la lectura del último libro de crítica de Don Perfecto Nadie, nombre ya conocido universalmente como seudónimo del ilustre escritor Don Perfecto Beocio y Filisteo, académico de número de todas las academias de su país, y miembro correspondiente de muchas academias de Todaspartes. Aunque ilustre escritor, ya bien cargado de años, tiene don Perfecto sabrosas ignorancias pueriles. Cree que puede ejercerse la crítica de igual modo que se cultiva cualquiera otro género de literatura. No advierte que además del imprescindible talento y del espíritu de observación requeridos por los otros géneros, la crítica exige al escritor una vasta y honda cultura científica y literaria. A la crítica no se va sino a través de una larga, lenta y difícil preparación, después de haber adquirido aquella vasta y honda cultura. Solo en ésta cría alas el crítico, al punto de parecer que va sobre las cosas levemente, superficialmente, apenas rozándolas, cuando está en realidad trayendo afuera el alma de las cosas. Entendido así, el crítico viene a ser idéntico al pensador nietzscheano: es un hombre experto en correr danzando sobre las cumbres y por el borde temeroso de los precipicios. Caerse, no puede: se lo impiden las alas.

La crítica, para don Perfecto, es una especie de vana arquitectura en que entran como argamasa los desechos de las más rancias filosofías, y como ladrillos o piedras algunas pedantescas discriminaciones gramaticales con puros juegos malabares de retórica. No sospecha que la alta crítica literaria pueda ser la filosofía que se exprime de las letras. Como él apenas ve en la obra de arte una simple imitación, en vez de ver la continuación y la perfección de la naturaleza, menos alcanza a ver en la crítica una continuación y perfección de la obra de arte.

Su concepto filosófico se halla en general divorciado de toda fisiología. En su crítica no se encienden casi nunca las luces del fisiólogo. Y suele, forzosamente, ser víctima de sorpresas ingratas, como se las han procurado, y a cada instante se las procuran, algunas que él tiene por descabelladas y presuntuosas teorías. No se resigna a creer que una misma sensación vaya directamente en un hombre a sacudir el centro nervioso de la reproducción sexual, y en otro individuo cambie de rumbo y se dirija a excitar el centro más noble del sentido estético. Las diferencias de temperamento y de cultura no le parecen bastantes a explicar el fenómeno. Su ingénito pudor se resiste a reconocer, en la causa de la imagen y el ano voluptuoso, la misma causa de la emoción estética, de la desinteresada y pura emoción estética, dispuesta, ya de una vez, ya repitiéndose muchas veces, a cristalizar en obra de arte.

Al igual de estas irrefutables relaciones de la sensualidad con la obra artística, a su perspicacia escapan otros infinitos parentescos más o menos oscuros de las cosas. No ve gradaciones de color en un trozo de música, ni se aviene a encontrar entre los diversos matices de un mismo color verdaderos acordes musicales. Aunque hubiese contemplado el retrato de Inocencia décimo de Velázquez, no habría visto ni oído en los tres rojos con que Velázquez encuadra y acaba de expresar la psicología de aquel gran mirrado inquieto, otras tantas notas de clarín que maravillosamente prorrumpen en un belísono acorde. Tampoco habría percibido una sinfonía perfecta, la perfecta sinfonía del rojo, ante aquella que, con música de fuego inmarcesible, en el Festín del Epulón de Bonifacio truena y exulta.

Las analogías y mezclas rayanas en hibridez de las sensaciones de tan diferentes sentidos, así como las analogías y mezclas de las diferentes artes en que cada uno de éstos prevalece, habrán sido ya relegadas por algunos hombres, como tópico exhausto, a los desvanes del muy venerable anticuario don Lugar común; pero así y todo, él, don Perfecto, no conviene en admitirlas. El es hombre de línea recta. No se allana a contentarse con lo relativo de las cosas, y anda armado caballero de lo absoluto. Cada cosa tiene para él su estante, su casilla y su rótulo. A la derecha unas cosas, las otras a la izquierda. De esta suerte no hay perplejidades; no hay dudas posibles. Lo que es de los oídos a este lado, y al otro lo que entra por los ojos. Acá el color, allí la música. Y teorizando así, en medio de una admirable sonrisa enigmática, a un tiempo interrogadora y afirmativa entre piadosa y malévola, un poco ingenua y un mucho irónica, nombra la Sinfonía en gris mayor de Rubén Darío y la Sinfonía en blanco mayor de Gautier.

Cada una de sus preocupaciones, o ideas, o manías, como aquella de llamar modernismo y modernista a cuanto no ha comprendido y le parece nuevo, aunque así lo sea como el Sol, merece capítulo aparte. Ojalá pueda yo, si el tiempo me alcanza y no me lo estorba lo trágico invisible de la vida, consagrar un capítulo diferente a cada una de sus rarezas intelectuales y morales, de modo que, poco a poco, burla burlando y con deleite, haga mío todo el mérito de haber escrito y coronado la biografía de un hombre tan insigne, cuya vida fecunda, fuerce y serena, es, naturalmente, de una longevidad prodigiosa. Bástame, por ahora, exponer su modo cándido y peregrino de valuar los términos de la lengua. Es tan curioso y peregrino que, a no tratarse de un letrado indiscutiblemente ilustre, como lo es don Perfecto, cualquiera modesto mortal se engañaría hasta caer en la insensata creencia de que el gran don Perfecto no se dignó jamás inquirir lo que es una palabra.

Un gran poeta ha dicho de las palabras que son las casas de las ideas. Quizá fuera más exacto decir que son ideas convertidas en casas, ideas que llegaron a concretarse cada cual en su propia arquitectura. La sensación, o más bien una serie de sensaciones, precedió a la idea, y ésta, o una serie de éstas, precedió a la palabra. Consideradas como casas, presentan la variedad infinita de las casas: desde la agreste espelunca del salvaje y el bohío del siervo hasta el palacio del señor. Cada una puede a su vez por sí sola ofrecernos una gran variedad, pues cada una recibe huéspedes muy distincos, que serían las distintas acepciones, y, según el huésped o el carácter del huésped que momentáneamente la ocupa, cambia de color, de luz y magnificencia. Luego, si reflexionamos en que a su vez cada huésped sucesivamente puede alojarse en un gran número de casas, llegaríamos a construir otra serie más o menos interesante y rica... Y así, de una manera interminable.

Mas, aunque en las casas quepan diversas personas y desemejantes vidas, aunque en ellas resuenen fiestas de más o menos rumbo, es más lógico y natural ver en las palabras organismos verdaderos. Las palabras, en efecto, son individuos organizados, diminutos, leves y armoniosos. Además de su arquitectura que la llevan en sus formas y líneas, tienen perfume y color, sonido y alma. Se mueven como se mueven los pájaros, con toda la gracia de la vida. Son ligeras como los pájaros, y a veces pesan con abrumadora pesadumbre. Cada una posee su genio, su índole peculiar, pero cambian de humor como las gentes.

Don Perfecto no las ve así: él, si las ve, es a lo sumo como sardinitas exánimes, inmóviles, cogidas por sorpresa en las implacables redes del diccionario. El tiene su punto de vista: las palabras, en verdad, son la invención y el instrumento necesarios del vulgo, y él, don Perfecto, se halla muy por encima del vulgo. Cuanto al diccionario, ya es diferente, porque el diccionario es al mismo tiempo su padre, su hijo y su novia, sobre todo su novia. Sus relaciones con el diccionario, sellado tabernáculo de su fe, resumen de sus amores, colman aquel dulce capítulo de su vida que se podría intitular los idilios de don Perfecto. No ha sido, pues, de sus funciones la de hacer la lengua, que es función del vulgo: la suya ha sido hacer el diccionario. Por tanto, a menos de empequeñecerse y humillarse, él no asigna a las palabras otro valor fuera de aquel que su diccionario les atribuye. Para él están muertas, o no les concede más alma y vida que a sardinitas enredadas en la malla pescadora. Tal vez le gustaría que les viniesen aún más ajustados y estrechos los hilos de la malla a esas breves criaturas indóciles que, en su desesperada aspiración al aire y a la luz, brincan, danzan y se escabullen más fácilmente que los peces, porque no están hechas como los peces de carne gafa, sino de sutileza y armonía.

Inútil decirle de las palabras que son como casas, o como seres leves y armoniosos. Jamás ha entrado él en una palabra como en un jardín, ni se ha bañado en una palabra como en una fuente, ni ha subido por una palabra como quien trepa un monte, ni se ha asomado a ninguna palabra a vivir un rato siguiera ante la perspectiva de otro mundo.

Paréceme escucharlo: «¡Palabrería!, ¡palabrería, ¡palabrería!». O bien: «¡Metáforas locas!». Es de insinuársele aquella observación divulgada por el francés Remy de Gourmont, según la cual basta escribir la historia de una sola palabra para haber escrito en gran parte, si no del todo, la historia de la humanidad entera. Podría insinuársele, convidándolo a meditar, por ejemplo, sobre la palabra amor: a recapacitar sobre cuántas cosas caben en esta palabra corta de sílabas, así de las cosas del hombre como de las que están fuera del hombre; y a reflexionar sobre cuánta luz y cuán diversa puede de esta sola palabra exprimirse, que es tanta y tan diversa como para alzar una espléndida y gloriosa arquitectura de luz, yendo de la luz que despide una pobre llama rastrera, o el áurea chispa del cocuyo, hasta la luz que proviene del más divino encendimiento seráfico.

También podría insinuársele... Pero todo ello sería como abrirle a don Perfecto otra ventana en el espíritu, y él no quiere sino ver por una sola ventana, para que no lo turbe la añagaza de las tentaciones, y en apacible dulzura gozar del reino de los cielos. Además, la empresa de abrirle otra ventana en el espíritu sería, para quien la acometiera, sobradamente peligrosa. Aun sin dirigirme a él en particular, y solo por la mala costumbre mía de pasar de cuando en cuando por encima de sus léxicos, más de una vez, y no sé si para mi fortuna o mi desgracia, he provocado su estupor, deshecho incontinenti en los rayos de su ira. La última vez fue por haberme yo complacido en marcar con extremosa complacencia, en uno de mis más humildes librejos, la antítesis que hay entre la vanidad y el orgullo. Don Perfecto la tiene por» de mi personal invención: creo que ilustres autores la establecieron de antaño. La cuestión se reduce a que la mencionada antítesis infringe la ley, va contra la regla, viola el sancta-sanctórum. Porque su diccionario, haciéndose apenas eco de un uso vulgarísimo, recogiendo solo de esas palabras la paupérrima significación que tienen en la jerga familiar y en ciertas bocas de clérigos, las encadena y acopla miserablemente en la más baja sinonimia. Sin embargo, el mismo diccionario, cuando a la palabra orgullo, y después de apuntar esta absurda sinonimia, dice: «exceso de la propia estimación que es a veces disculpable por nacer de nobles causas» percibe, o medio percibe la verdad, mas no la expresa. Virtuoso y noble, siempre lo es el orgullo. Y perdóneme o no don Perfecto, abráseme o no con la hoguera de su ira, yo, pecador de mí, sigo creyendo que vanidad es tan sinónimo de orgullo, como igual es lo que reluce y nada pesa a lo que, si momentáneamente puede no relucir, siempre y mucho pesa, porque es oro.

La vanidad vive de afuera; el orgullo de adentro. Mientras la primera no supone absolutamente nada, el otro supone siempre algo. Podría simbolizarse la primera en la figura de una vejiga vacua; en tanto que el otro, si lo figuramos también como una vejiga, siempre será con algo por dentro. La primera no tiene punto de apoyo, porque no es ningún punto de apoyo la vacuidad; en cambio, el otro lo tiene en un valor consciente y efectivo, mérito o como quiera llamársele, es decir, en algo sólido, evidente, indisputable y seguro.

La vanidad vive y se alimenta del aplauso, de la estima y opinión de los otros; el orgullo no los ha menester: acepta, sí, el aplauso y la estima y opinión de los otros, pero bajo beneficio de inventario. El vanidoso, en definitiva, es un reflejo de los demás, al punto de poderse decir que su yo no está en él, sino en los otros; al contrario, quien posee el orgullo se da el soberano deleite de siempre ser él mismo. Al primero, los aplausos lo aumentan y exaltan, y la diatriba lo amilana y disminuye; al segundo, nada lo deprime ni exalta, nada lo acrecienta ni merma. El que padece vanidad y se oye decir maestro, siendo nulo, abre con más fuerza las fauces como voraz Minotauro incontenible. En la misma situación, el orgulloso, que examina con limpidez dentro de sí, y no mira a ningún maestro, decapita fríamente el aplauso. Y así con la diatriba: cuando es exagerada, el orgulloso la descorona con instantánea precisión quirúrgica.