4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

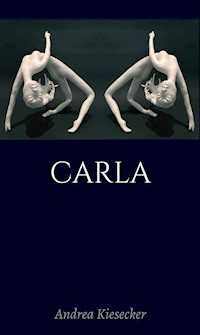

"Carla" skizziert den Dschungel des Internet-Datings aus der Sicht einer Choreografin. Sie verarbeitet das Erlebte auf ungewöhnliche Weise. Nach einem traumatischen Erlebnis begibt sich Carla auf die Suche nach Balance und nimmt die Leser auf ihre Reise mit - unterhaltsam, selbstironisch, witzig und mitreißend. Für Männer und Frauen gleichermaßen interessant (und für eigene Dates in der Altersklasse 40+ durchaus hilfreich) zieht die Autorin die Leser durch ihren einzigartigen Erzählstil sofort in den Bann und sie erfahren, wie Carla, die schnell mehr real als fiktiv erscheint, sich fühlt und welche Antworten und Fragen sie umtreiben. Wer nach einem reflektierenden und gleichsam unterhaltsamen Roman über Kunst, Tanz, Beziehungen und die Verarbeitung von Negativerlebnissen sucht, wird von Carla fasziniert und inspiriert sein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 463

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

ANDREA KIESECKER

CARLA

© 2020 Andrea Kiesecker

2. überarbeitete Auflage von ‚Der Satz mit den Katzen‘ Lektorat & Illustrationen: Prof. Harald Eichsteller

Verlag und Druck:

tredition GmbH, Grindelallee 188, 20144 Hamburg

ISBN

Paperback:

978-3-7497-0462-0

Hardcover:

978-3-7497-0463-7

e-Book:

978-3-7497-0464-4

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung

"VON TAUSEND ERFAHRUNGEN, DIE WIR MACHEN, BRINGEN WIR HÖCHSTENS EINE ZUR SPRACHE, UND AUCH DIESE BLOß ZUFÄLLIG UND OHNE DIE SORGFALT, DIE SIE VERDIENTE. UNTER ALL DEN STUMMEN ERFAHRUNGEN SIND DIEJENIGEN VERBORGEN, DIE UNSEREM LEBEN UNBEMERKT SEINE FORM, SEINE FÄRBUNG UND SEINE MELODIE GEBEN. WENN WIR UNS DANN, ALS ARCHÄOLOGEN DER SEELE, DIESEN SCHÄTZEN ZUWENDEN, ENTDECKEN WIR, WIE VERWIRREND SIE SIND. DER GEGENSTAND DER BETRACHTUNG WEIGERT SICH STILLZUSTEHEN, DIE WORTE GLEITEN AM ERLEBTEN AB, UND AM ENDE STEHEN LAUTER WIDERSPRÜCHE AUF DEM PAPIER. LANGE ZEIT HABE ICH GEGLAUBT, DAS SEI AN MANGEL, ETWAS, DAS ES ZU ÜBERWINDEN GELTE. HEUTE DENKE ICH, DASS ES SICH ANDERS VERHÄLT: DASS DIE ANERKENNUNG DER VERWIRRUNG DER KÖNIGSWEG ZUM VERSTÄNDNIS DIESER VERTRAUTEN UND DOCH RÄTSELHAFTEN ERFAHRUNG IST. DAS KLINGT SONDERBAR, JA EIGENTLICH ABSONDERLICH, ICH WEIß. ABER SEIT ICH DIE SACHE SO SEHE, HABE ICH DAS GEFÜHL, DAS ERSTE MAL RICHTIG WACH UND AM LEBEN ZU SEIN."

(NACHTZUG NACH LISSABON, PASCAL MERCIER)

VORWORT

Zerwühlte Kissen, krümeliges Laken, zerdrückte Bettdecke und ein Buch über Werbung. Die Ausbeute nach über einem Jahr Selbstvermarktung: Ein Buch über Werbung. Zugegeben ein sehr schönes Buch. Aber eben ein Buch über: Marketing, die Kunst des kommerziellen Verführens. Wie treffend. Beim Lesen stolpere ich über Bullshit-Bingo. Sätze, die Werbeagenturen verwenden, wenn den Kreativen nichts mehr einfällt. Bei „Können wir nicht was mit Katzen machen?“ kriege ich mich nicht mehr ein. Kann kaum aufhören zu lachen. Eben dieses alberne Lachen, wenn man völlig übermüdet und aufgewühlt vom Leben in seine Laken krümelt. Weiterlesen will ich nicht mehr. Einmal am Tag so richtig lachen. Das reicht. Muss. Außerdem brauche ich Nachschub in den nächsten Tagen. Wohldosiert. Ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Um Entzugserscheinungen vorzubeugen.

Gelacht habe ich viel im Jahr der Ich-Werbung. Soll ich tatsächlich ein Bullshit-Bingo über die schlimmsten Kontaktaufnahme-Nachrichten-Werbeslogans der Internet-Ich-Werbung erfinden? Ich überlege noch.

Ich trage also meine Haut zu Markte. Verändere mich und verführe. Teils gewollt, teils unbeabsichtigt. Aber mit Engagement. Immerhin.

Unendlich viele Nachrichten, unzählige Handynummern, viele Dates und zwei schmerzliche Erfahrungen später wächst die Erkenntnis, dass alles ist wie im richtigen Leben, nur unendlich viel kompakter.

Eine geballte Ladung Mensch, die unterschiedlicher nicht sein könnte, lässt man freiwillig auf sich zu rollen. Ohne aus dem Weg zu gehen. Fordert geradezu, dass sie einen überrennt. Wie eine trampelnde, in Rage geratene Rinderherde. Vom Außen und Innen, Schein und Sein erfährt man vieles und von der Idee, dass Reden ganz am Ende doch völlig überbewertet wird.

Und man spricht viel im Sich-selbst-Marketing. Am meisten über sich selbst. Das anzupreisende Produkt.

MAGIE DER FREIHEIT

Das Gespräch ist angenehm. Lustig. Leicht. Es ist einfach, sich in diesem Höllenlärm, einer Mischung aus Musik, Gesprächsfetzen und Serviergeräuschen mit ihm zu unterhalten. Ein bekannter Journalist einer bekannten Zeitschrift. Oft Gast in Talkshows. Und er sieht gut aus. Charisma und Aura. Und ich mag, wie er spricht. Eine gelungene halbe Stunde. Ein Genuss. Innerlich warte ich jede Sekunde darauf, dass er das Gespräch beendet. Er, viel gefragt, hatte bestimmt besseres zu tun. Aber er geht nicht. Okay, dann muss ich halt. Es findet sich bestimmt eine kluge Ausrede, die niemanden verletzt. Journalisten sind böse. Besser man beschäftigte sich nicht allzu lange mit ihnen.

Eines meiner Lieblingsstücke wird gespielt. Ich ziehe meine Schuhe aus, lasse sie einfach fallen. Auf der Tanzfläche ist Platz. Da kann ich hin und tanzen. Wie im Rausch. Jede Bewegung perfekt auf Musik. Ich kenne das Stück. Sanft ist es am Anfang. Ruhige, kraftvolle Bewegungen, Improvisation und doch hundertmal im Kopf getanzt. Auf den Boden werfen, schnell wieder hoch, drehen. Kopf hoch genau auf den Akzent. Den Blick nach außen und doch nehme ich nichts wahr.

„On our Bodies we share the same scar“. Mit der Hand über die Schulter, das Gesicht streichen, schauen, drehen, die Steigerung in der Musik umsetzen. Springen, fallen, Kopf heben. Bein hoch und wieder springen.

„Where ever you are“. Weggehen. Ende. Ich stehe alleine auf der Tanzfläche. Scheinbar habe ich alle mit meinen raumgreifenden Bewegungen vertrieben. Egal.

Heftig atmend stehe ich da und schaue ins Leere. Jetzt kann ich gehen. Rückwärts noch einen Blick in den Raum, ohne etwas zu sehen und geradewegs in seine Augen. Und dann umdrehen. Weggehen. Atmen. Er steht vor mir, hält mir meine Schuhe hin. Ich schüttle den Kopf, will die Schuhe nicht und gehe weiter.

Da vorne ist mein Tisch. Da werde ich mich hinsetzen. In der anderen Hand hat er ein Glas Wasser. Das nehme ich. Und dann noch ein Blick in diese Augen. Weitergehen wäre eine gute Alternative. Warum guckt der so? Okay, ich hätte das nicht tun sollen. Mich so zu produzieren. Aber es war so gut gewesen, hatte sich so gut angefühlt. Am besten ich gehe jetzt. Ich möchte nicht angesprochen werden. Bin ganz mit mir. Hinsetzen, Wasserglas abstellen, Tasche suchen, Zigarette anzünden. Alles ist gut. Ruhiger atmen.

Und ja, es war gut gelaufen. Ich habe mein erstes Interview gegeben, mich kaum versprochen und nach anfänglicher Unsicherheit vernünftige Sätze herausbekommen. Meiner Meinung nach. Immerhin. Und ich habe getanzt. Annähernd die Choreographie meiner Vorstellung. Da baumelt etwas. Meine Schuhe und der Träger stehen vor mir. Ich möchte nicht reden und auch nicht meine Schuhe anziehen. Er behält sie bei sich. Nimmt meine Hände, zieht mich hoch bis ich stehe.

Er packt mich mit beiden Händen an den Hüften und bedeutet mir auf den Stuhl zu steigen. Mit baumelnden Schuhen. Ich stehe wieder. Auf dem Stuhl. Also wirklich auf der Sitzfläche auf dem Stuhl. Vor irrsinnig vielen Menschen, die eigentlich wichtig für mich sind. Deren Meinung oder Beurteilung. Ich habe es gewusst. Mit Journalisten ist es schwierig. Und was sollte ich jetzt da? Und was will er damit? Er hat meine Schuhe. Warum?

Der kniet sich da hin. Nee, oder? Er kniet. Oh, ist das peinlich. Warum klaut er mir meinen Moment. Nimmt ihn mir weg. Nur damit ich blödsinnig auf diesem hässlichen Stuhl hier stehe. Der soll jetzt aufstehen und ich muss von dem Ding hier runter. Das geht aber nicht, weil: da kniet er davor. Was tun jetzt? Ich bin hilflos. Soll ich schreien? Der steht nicht mehr auf. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird er da unten verhungern. Ich muss was tun. Da schauen jetzt wirklich alle zu. Elegant. Ich muss würdevoll runter von dem Stuhl. Wieso bin ich überhaupt da rauf? Runter. Elegant. Das geht. Ohne auf ihn zu treten. Bein anheben, Bein langmachen, anderes beugen. Kopf hoch. Ich steige irgendwie über die Stuhllehne.

Auf meine Bitte doch endlich aufzustehen reagiert er nicht. Okay, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt … ich knie mich neben ihn. Den Kopf zur Seite. Ihm zugewandt. Auf einer Ebene. Ein stummer Dialog. Lange. Konzentrierte Aufmerksamkeit. Wach sein. Leben. Wir sagen uns vieles. In kürzester Zeit. Auf die Frage, was er da macht, antwortet er. Verbeugen. Er verbeugt sich vor mir. Das würde man im Theater doch so machen. Applaus. Da der aber für mich nicht ausreicht. Muss er halt knien.

Hä? Er hat da etwas verwechselt. Verbeugen machen die Darsteller. Applaus macht das Publikum. Auf die Frage, was er sei, bekomme ich die Antwort. Publikum. Er sei Publikum. Und normaler Applaus würde nicht ausreichen. Der spinnt, denke ich. Journalisten sind nicht nur schwierig. Die haben auch einen Knall. Er war ein Darsteller-Publikum, fällt mir ein. Ein Den-Applaus-anderer-in-die-eigene-Darstellung-Verwandler.

Da liegen wir also auf dem Fußboden bei der Aftershowparty irgendeiner Talkshow und beten kniend mit nach vorn gebeugtem Oberkörper gen Osten. So sieht es aus. Zwei Selbstdarsteller. Wenn man das Ganze von außen betrachtet. Schauen sich an. Du bist toll. Sagen seine Augen. Und ich? Für mich ist es ein Augenblick, in dem ich die ganze Welt verstehe. Mit ihm. Auf drei? Höre ich von irgendwoher. Also gut. Auf drei. Mit den Händen stützen, rechtes Bein aufstellen, abdrücken, linkes Bein zum rechten, stehen. Noch einmal anschauen. Dann gehe ich weg. Beim Umdrehen sehe ich auch ihn weggehen. Meine Schuhe baumeln über seiner Schulter.

Noch eine Zigarette. Ein Schluck Wasser. Dann werde ich gehen. Alleine sein und begreifen. Diesen einen Augenblick, in dem ich die Welt gesehen habe. Mit ihm. Seinetwegen? Eher durch mich selbst. In einem allumfassenden Augenblick. Auf dem Fußboden umgeben von unendlich vielen Menschen in der Öffentlichkeit. Das war der Schlüssel. Die anderen. Die das Leben bedeuten. Die anderen, um die man immer irgendwie kreiselte. Auch wenn man alleine war. Und das will ich jetzt sein. Alleine sein mit den anderen.

HUZEL

Olaf will das Produkt kaufen. Ungesehen und originalverpackt. Werbetechnisch ein voller Erfolg. Olaf war lange verheiratet gewesen. Zwanzig Jahre oder so. Er ist Arzt, genau genommen Arbeitsmediziner. Was natürlich einiges erklärt. Im Nachhinein. Nachrichten von Olaf lauten ungefähr so: „Du siehst gut aus. Sollen wir telefonieren? Telefonnummer. Gruß“ … Auf die Nachfrage, wann er denn das möchte mit dem Telefonieren antwortet er „sofort“, nur um dann nicht ans Telefon zu gehen. Trotzdem habe ich es irgendwie geschafft zu erfahren, was Olaf will. Olaf möchte in Urlaub. Mit mir. Ohne, dass wir uns jemals gesehen haben.

Okay, denke ich mir. Wenn nicht jetzt, wann dann komische Dinge tun. Packe meinen Koffer und stehe ein paar Tage später am Flughafen. In Erwartung eines Mannes, der die letzten 17 Jahre in keinem Flugzeug gesessen hat und mit großem Gepäck reist. Olaf erscheint. Ich sehe ihn und schaue. Ich schaue nochmal. Möchte mir die Augen reiben. Haltung bewahren. Nicht weglaufen. Um Gottes Willen nicht weglaufen. Wie heißt das nochmal? Contenance. Ja, genau. Contenance. Ich muss hier weg. Auf der Stelle. Gleich. Und lächeln.

Ich war zu sehr mit meiner eigenen Werbekampagne beschäftigt gewesen. Ein großer Fehler. Ich habe komplett vergessen, dass hier nicht nur einer kauft. Der potentielle Käufer hat auch etwas dabei, das ich bekommen soll. Das habe ich nicht bedacht. In der richtigen Werbung geht das ganz anders. Das war so nicht ausgemacht. Was, wenn ich das nicht haben will? So gar nicht.

Ich habe völlig vergessen, die Anzeige meines Produktes zu lesen. Doch, klar. Ich habe gelesen. Da stand etwas von einem Mann. Hier steht ein Zwerg. Ein kleines Huzelmännchen mit einem riesigen Koffer. Und der Huzel kann ihn kaum tragen. Ach du liebe Zeit, was mache ich jetzt? Gepäck aufgeben. Das muss man machen, wenn man in Urlaub fliegen möchte. Ich möchte aber nicht. Vier Tage Mallorca mit einem Huzel, der in seinen Koffer passt. Vier ganze Tage. Nein. Drei. Ein Tag war Rückreise. Puh, zum Glück. Im Doppelzimmer. Habe ich einen Schlafanzug dabei? Eine Rüstung wäre noch besser. Tarnkappe fällt mir ein. Okay, reiß dich zusammen. Cool bleiben. Nichts wird so heiß gegessen … und so.

Huzel erklärt mir weltmännisch, was ich zu tun habe. Einchecken. Nein?! Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen im Angesicht der Tatsache, dass sich der Schalter direkt in meinem Blickfeld befindet. Ich brauche einen Kaffee … und eine Zigarette. Unbedingt. Jetzt. Sofort. Also rauf auf die Aussichtsplattform mit Huzel.

Zum Glück habe ich eine Zeitschrift (Papa sei Dank) über die Insel dabei. Damit ist er beschäftigt. Dann kann ich meine aufkommende Panik unterdrücken. Ich will zu meiner Mama. Vielleicht können wir uns ja über die nächsten Tage unterhalten. Was wir tun möchten. Gemeinsam schauen, was es zu schauen gibt. In der Zeitschrift. Vielleicht ist er ja kommunikativ und wir finden … äh nein.

Er sitzt, liest und spricht nicht mehr. Nichts. Findet es völlig in Ordnung. Die Zeitschrift ist seine. Klar. Ich meine, was will ich als Frau auch mit einer Zeitschrift, mit Text? Das muss man schon einem vielgereisten Mann mit Weitblick und Sensoren für das Wesentliche überlassen. Olaf lehnt sich zurück, die Zeitschrift in der Hand und liest. So habe ich Gelegenheit, ihn zu beobachten und mir die nächsten Tage in aller Konsequenz auszumalen.

Es gibt Menschen, deren Wesen man in Sekunden erfasst und genau weiß, sie werden einen erstens niemals in irgendeiner Form erreichen, zweitens, man wird sie niemals erreichen und drittens, das ist entscheidend, sie werden einem bis zur Erschöpfung auf die Nerven gehen. Keiner kann etwas dafür. Man kann niemandem einen Vorwurf machen.

Diese Perspektive ist niederschmetternd. Olaf liest immer noch. Wir haben noch keine zehn Sätze gewechselt. Kaffee. Hurra. Dann geht es mir bestimmt besser. Mit einem Kaffee ist gleich alles gut. Dann hat er sich bestimmt in Luft aufgelöst oder dann ist Huzel kein Huzel mehr, der inzwischen beschlossen hat, sein Handy zu bemühen und die Flugzeuge zu fotografieren. Für seine Kinder. Spricht er! Dann liest er wieder. Na gut, dann ist er bestimmt der perfekte Reiseleiter, weiß Bescheid über Mallorca und ich muss mich um nichts kümmern. Das wäre ja ein Anfang … er schreibt. WhatsApp. Und liest wieder.

Ich denke, jetzt ist spätestens der Zeitpunkt für eine knallharte Analyse meiner Situation. Ich sitze hier, dummerweise äußerst freiwillig auf der Aussichtsplattform irgendeines Flughafens in Deutschland. Ich trinke Kaffee mit … nein, bei Huzel. Was mache ich hier? Ich höre schon die ratlos fragenden und besserwisserischen Stimmen meiner Lieben. Und sie haben Recht. Und doch wieder nicht. Ich will leben. Etwas erleben, mich ablenken. Mich in eine andere Richtung lenken. Frei nach Tolstoi „Man muss kämpfen und sich selbst berauben … Ruhe und Frieden ist nichts als Niedrigkeit der Seele.“ Im schlimmsten Fall auch mit Huzel im Doppelzimmer. Wer möchte schon eine niedere Seele haben?

Implizite Annahmen. Ein großes Übel unserer Gesellschaft. Woher hätte ich bitte wissen sollen, dass Huzel nicht weiß, dass er keine Flaschen mit Flüssigkeiten drin mit ins Flugzeug nehmen darf? Ich dachte, er weiß das. Nun steht er laut protestierend vor dieser Dame der Sicherheitskontrolle und versucht, seine eineinhalb Liter Wasserflasche auszutrinken, nachdem er zuvor wild diskutierend und äußerst widerwillig seine Sonnenmilch-Bodylotion-Spar-Monsterflaschen im Mülleimer entsorgt hat. Das kann dauern.

Ich hätte im Vorfeld Hinweise streuen können. Hätte ich. Habe ich aber nicht. In größtmöglicher Naivität hatte ich fahrlässig implizit angenommen, dass auch Huzel in dieser Welt lebt. Aus sicherer Entfernung beobachte ich das Schauspiel. Peinlich berührt von der Wirkung der Szene denke ich über Olafs Annahmen angesichts meiner Bereitschaft, mit ihm ein paar Tage zu verbringen, nach.

Höchst empört kommt er auf mich zu. Trauert um seine Sonnenmilch und beschwert sich, dass er die ganze Flasche Wasser austrinken musste. Sehr eindringlich. Und was die Sonnenmilch gekostet hat. Herrgott nochmal, in seinem Riesenkoffer wäre doch wahrlich genug Platz gewesen. Und was genau bitte macht man mit Sonnenmilch im Flugzeug?

Ich möchte, dass dieses Gejammer aufhört. Auf der Stelle. Das hat alles nichts mit mir zu tun. Ich bin nur Gouvernante: Olaf traut sich nicht alleine in Urlaub. Deshalb bin ich da. Aus keinem anderen Grund. Oh doch, ich habe einen Grund. Meinen ganz eigenen. Ich möchte ans Meer, in die Sonne. Dieses Ziel werde ich wohl erreichen, wenn wir jetzt dann endlich in dieses verdammte Flugzeug steigen und die wirklich und wahrhaftige Ungeheuerlichkeit der Sicherheitskontrolle vergessen. Ich möchte ans Meer.

Implizite Annahmen. Olafs zeigt das Verhalten eines lang verheirateten Mannes, für den die Frau einfach da ist. Da zu sein hat. Das gilt auch für mich. Schließlich bin ich ja mit ihm unterwegs. Also praktisch das ihm zugeordnete Weibchen. Ohne eigenen Willen. Das Weibchen, das die pure Anwesenheit vom Herrn Doktor in den Himmel der Glückseligkeit befördern wird. Hhhmmhh. Das wird schwierig werden. Fürchte ich.

Wer weiß, was er noch alles impliziert? Ich weiß es. Fürchte ich. In der IT würde man im Vorfeld ein seitenlanges Dokument ausfüllen. Sämtliche Funktionen be- und am Ende eine Abnahmeerklärung unterschreiben. Das habe ich nicht getan. Mist. Was macht man in der richtigen Werbung? Da war es zu spät. Nach Kauf hatte die Werbung ihren Zweck erfüllt. Dies scheint in der Ich-Werbung ähnlich zu funktionieren. Dummerweise hatte Huzel vergessen, in seinem sich selbst beschreibenden Werbetext zu erwähnen: ‚Ich bin ein Huzel, der hinter dem Mond oder wo auch immer gelebt hat und jedem Weibchen die Erde und das Dasein auf derselben erklären will und ansonsten mehr als ungeeignet für alles Mögliche ist‘.

Das stand da nicht. Nochmal Mist. Der Gurt an seinem Sitz ist kaputt. Er möchte aber auch nicht alleine in einer freien Reihe sitzen. Er möchte auf dem Platz neben mir mit Gang dazwischen sitzen bleiben. Mit Gang dazwischen. Neben mir. Hä? Unbedingt. Auch wenn der Gurt kaputt ist. Und er hat Hunger. Und Durst.

Ich komme mit auf einen anderen Platz in einer leeren Sitzreihe (was für ein Glück für die anderen Fluggäste!) direkt neben ihm. Um die Stewardess von der Aussicht auf weitere sinnlose Diskussionen zu befreien. Auch hier ist der Gurt kaputt. Ich kann mir ja viel vorstellen, trotzdem würde ich ja fast vermuten …

Inzwischen fotografiert er die Tragflächen des Fliegers, klettert aufgeregt auf den Sitzen rum, boxt seine Ellenbogen in meine Rippen und erklärt mir, wie alles funktioniert und zusammenhängt. Meine zarten Hinweise, dass ich das nicht wirklich nicht angenehm finde und meinen Sitz gerne für mich alleine hätte, ignoriert er mit wichtiger Miene.

Schlafen. Ich stelle mich schlafend. Vielleicht hilft das ja? Da kann ja keiner etwas dagegen haben. Auch Huzel nicht. Das ist keine implizite Annahme. Das ist die unausgesprochene Bitte auf Wahrung eines Grundbedürfnisses. Und auch, dass man, wenn jemand schläft, nicht ununterbrochen seine Begeisterung zum Ausdruck bringt und den anderen am Oberarm packt, ist eine gesellschaftliche Regel. Hat etwas mit Anstand und Erziehung zu tun. Keine implizite Annahme.

Olaf wühlt in seinem Rucksack und findet eine Tüte. Da ist eine Schneckennudel drin. Die isst er jetzt. Krümelnd, laut schmatzend. Es ist auch nicht schlimm, dass er die Tüte in Höhe meines Ohrs hält. Sie raschelt auch kein bisschen. Okay, schlafen geht … auch nicht.

Eine Frage der Haltung. Alles. Überlege ich mir. Dinge akzeptieren, die man nicht ändern kann. Aber er könnte sie ändern. Zum Kuckuck. Nein, er wird die Dinge nicht ändern. Würde dies ja bedeuten, das eigene Handeln und Verhalten in Frage zu stellen. Das kann ich nun wirklich nicht erwarten. Für ihn war ja alles in Ordnung. Bis auf das ungeheuerliche Fehlen seiner Sonnenmilch.

Ich werde mich damit abfinden, die nächsten Tage mit einem unsensiblen, ungehobelten Huzel zu verbringen. Der Schrecken hat einen Namen. Huzel. Die Dinge beim Namen zu nennen hatte etwas Befreiendes. Freiheit kann eine andere, komplett andere Sicht der Dinge bedeuten. Ich kann spielend den Standpunkt wechseln. Die eigene Rolle für mich neu definieren.

Die Vision war, mit einem Mann in die Sonne und ans Meer zu fliegen. Die Idee war, sich gut zu unterhalten und mit Leichtigkeit ein paar entspannte Tage zu genießen und gegebenenfalls einen netten Menschen kennenzulernen. Zu lachen, viel zu sehen und aufs Meer zu schauen. Die Erwartung war, etwas Ungewöhnliches zu erleben. Da bin ich schließlich mittendrin und dabei.

Was rege ich mich eigentlich auf? Ich habe keinen Grund. Nur ein Spiel und ein Zeitvertreib. Ich fliege also mit der Aussicht, dass all meine Erwartungen erfüllt werden könnten in Richtung Mallorca. Es gab also keinen Grund, bockig zu sein. Es spricht nichts dagegen, die Situation etwas positiver zu betrachten. Was sollte schon passieren?

Ich habe mich, etwas zu lesen, Musik und mein Video vom Auftritt gestern. Schließlich habe ich es erst dreiundsechzig Mal geschaut. Ich habe eine Kreditkarte, eine EC-Karte und weiß mir auch sonst zu helfen. Im schlimmsten Fall kann ich einfach das Weite suchen. Ein Anflug von Ehrgeiz packt mich. Auf eigenartige Weise. Warum auch immer? Eine unbestimmte Art von Wohlwollen, Wille und Bereitschaft, auf den Menschen neben mir einzugehen und ihn mitzunehmen. Denn ganz offensichtlich war er das ja. Ein Mensch. Von weitem betrachtet. Und er konnte ja nichts dafür. Vielleicht.

Von außen betrachtet saßen da ein quengeliger Huzel und ein eitler Pfau, genau genommen eine stolze Pfauendame nebeneinander im Flugzeug. Bei Pfauen war es doch so, dass sie in der Regel ihr Rad schlugen, wenn ein adäquates Weibchen in Nähe war. Dieses Verhalten lässt Huzel vermissen. Da liegt doch die Vermutung nahe, dass die eitle Pfauendame den Huzel nicht zwingend zum Radschlagen animiert, weil nicht adäquat. Eine prima Aussicht. Erstmal. Dummerweise war Huzel aber so gar kein Pfau. Und wenn er kein Pfau war, würde er dementsprechend auch kein Rad schlagen, um diverse Aktivitäten anzukündigen. Ein blöder Gedanke, der da in mir keimt.

Wenn man zusammen an einem Ziel ankommt, heißt das noch lange nicht, dass man gemeinsam unterwegs war. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Da ist was Wahres dran. Das kann man nicht leugnen. Da Gemeinsamkeit zwischen Huzel und dem Pfau inzwischen nicht mehr mein Anspruch ist, ist Schadensbegrenzung gespickt mit einer Mischung aus Ehrgeiz, Offenheit und Optimismus das primäre Ziel. Damit kann ich gut leben. Es gilt das Beste daraus zu machen. Würde meine Oma sagen. Huzel Huzel sein zu lassen. Und gelassen das erwarten, was kommen soll.

Um intern, für mich, meine neu gewonnene Bereitschaft zu dokumentieren, sollte ich zuerst einmal aufhören Huzel Huzel zu nennen. Olaf. Er heißt Olaf. Ich sollte ihn ernst nehmen. Er hat zwei Arme und zwei Beine, dazwischen ein Rumpf und da ist ein Kopf drauf. Vielleicht hat er ja auch irgendwo eine Seele mit so etwas Ähnlichem wie Empathie und gleichermaßen die Bereitschaft, die Zeit zu genießen.

Der zweite Schritt wäre meinen Beobachtungsposten zu verlassen und zu versuchen, das Geschehen mit zu gestalten. Vielleicht ist er irgendwann auch einfach mal nett. Er ist ein Mensch. Und als solcher hat er es grundsätzlich verdient, dass ich ihn anständig behandle, ihm mit Wohlwollen begegne. Einfach so. Allmählich kann ich mich entspannen.

Huzel – nein! Olaf. Ärgerlich ist, dass Olaf nicht die geringste Ahnung von meinem Sinneswandel hat. Selbstverständlich kennt er weder mein Entsetzen bei seinem Anblick und seinem Verhalten, noch die Neudefinition meiner Erwartungshaltung. Und … er macht es mir auf unserem Weg zum Transferbus nicht ganz leicht, meine neu gewonnene Haltung zu leben.

Er weiß nicht, wie er an seine Koffer kommen soll, hat keine Ahnung, wann er in welchen Bus steigen soll und hat Hunger. Die Sonnenmilch hat er auch nicht mehr. Ich habe nicht die geringste Chance, das ganze Ausmaß der Tragödie zu überhören. Er möchte Hamburger essen, weil da ist gerade ein Schnellfress, der so etwas anbietet. Mit traumwandlerischer Sicherheit steuert er darauf zu. Ich kann ihn gerade noch von der Bestellung abhalten. Das würde viel zulange dauern. Erstaunlicherweise bin ich nicht wirklich erstaunt. Es wundert mich kein bisschen. Sein aufgeregtes Zappeln nicht. Und auch nicht sein jammerndes Gemaule. Ich gehe stoisch vor ihm her meinen Weg. Zu den Koffern.

Die nächste Herausforderung wartet und wird meine ganze Aufmerksamkeit und Kreativität fordern. Ich muss kühl, gelassen und souverän die Situation auf mich wirken lassen und damit umgehen. Das spricht nicht wirklich für Mitgestalten und Verlassen meines Aussichtsturms. Handeln im Nichthandeln. Okay, man kann sich alles schöndenken oder -reden. Geht es mir durch den Kopf. Das kann vieles bedeuten. Ich brauche eine Strategie und einen Plan. Ich habe zu tun. Später im Doppelzimmer. Ich werde heute Nacht mit Huzel, nein Olaf, in einem Bett schlafen.

…Das letzte Mal als ich mit einem Mann alleine war, in einem Zimmer, lag ich unfreiwillig mit dem Rücken auf dem Boden. Er sitzt mit seinem ganzen Gewicht auf meiner Hüfte, über mich gebeugt und drückt meine Unterarme auf den Teppich. Eine Faust kommt auf mein Gesicht zu und wird mich voraussichtlich in die linke Gesichtshälfte treffen. Die Faust trifft nicht. Sie wird von der zweiten Hand abgefangen. Wieder werde ich auf den Boden gedrückt. Ich wehre mich nicht.

Ich kann nur noch weinen. Mich ergeben. Dem, was noch kommen wird. Ich kann nichts tun. Habe der Physis nichts entgegenzusetzen. Außer weinen. Er lässt mich los. Sitzt irgendwo zwischen Sesseln auf dem Boden. Ich setze mich auch. Er ist schockiert über sich selbst. Ich tröste ihn. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich weiß nicht was geschehen ist. Ich muss zum Zug …

Olaf. Ich wollte Olaf Olaf nennen. Nicht mehr Huzel. Was mir ganz eindeutig immer noch sehr schwer fällt. Auch jetzt. Bei der Ankunft im Hotel ist das Zimmer noch nicht fertig. Es wundert mich nicht, dass Olaf Hunger hat. Warum eigentlich nicht?

Es gibt Begrüßungssekt an der Hotelbar. Olaf bietet mir das Glas an. Kniend. Als hätte er ihn eigenhändig gekeltert. Ich glaube, ich soll jetzt der Ohnmacht nahe in Begeisterungsstürme ausbrechen. Ich kann seine Frage, ob es mir gefällt, nicht beantworten. Unter keinen Umständen. Das geht nicht. Ich kann nicht sagen, ob es mir gefällt. Oh Mann, das ist nicht angenehm. Mit stolzgeschwellter Brust schaut er mich an, prostet mir zu. Er erinnert mich an einen Galan im Mittelalter. Obwohl, das wäre sicher eine Beleidigung. Für den Galan.

Huzel bewegt sich knapp an der Schmerzgrenze. Er hat das Wild eigenhändig erlegt. Sein ganzer Körper spricht die Sprache eines Stierkämpfers vor dem toten Tier. Er hat es eigenhändig erlegt … das Glas Sekt. Die ganze Situation wird unerträglich. Ständig rast er herum. Zwischen Rezeption und Hotelbar. Legt andauernd beschwichtigend seinen Arm auf die Lehne des Stuhls, auf dem ich sitze, erklärt mir mit bedeutungsschwangerer Miene, dass er sich jetzt um das Essen kümmern wird.

Ich bekomme auf jeden Fall etwas. Bald bekomme ich etwas zu essen. Er wird das für mich organisieren. Für mich wird er kämpfen. Oh je. Was wird er denn jetzt erlegen? Aber ich will doch gar nichts. Einfach nichts … essen.

Er schon. Er möchte Essen vom Hotel. Ich verstehe nicht. Es ist irgendwie zwischen zweiundzwanzig und dreiundzwanzig Uhr. Wir haben keine Halbpension gebucht. Um das Hotel herum gibt es unzählige Kneipen. Die haben was zu Essen. Er möchte Essen vom Hotel. Umsonst. Kostenlos. Er verhandelt mit der Rezeption, mit dem Personal in der Bar und mit der Notbesetzung in der Küche.

Ich möchte das nicht. Weder essen, noch möchte ich dem Spektakel der Essensbeschaffung beiwohnen. Das halte ich nicht aus. Bei allem Wohlwollen nicht. Ich möchte ans Meer. Am Meer geht es mir bestimmt gut. Und ja, das ist es. Es ist gut, wenn ich am Meer bin. Nur ich und das Meer. Alles andere möchte ich nicht mehr wahrnehmen. Ignorieren. Ich bin nicht da.

Aber wo ist Olaf? Mein Pflichtbewusstsein treibt mich dazu, mich an der Rezeption zu erkundigen, wo er denn sein könnte. Im Speisesaal. Bekomme ich als Antwort. Aha! Da ist er tatsächlich. Sitzt vor einem abgefutterten Teller mit irgendwelchem Essen. Und ist höchst zufrieden mit sich. Es war umsonst, also kostenlos. Was er alles erreicht hat. Wieder glaube ich, dass er Beifallstürme erwartet.

Für mich gibt es auch etwas. Ich möchte aber nichts. Einfach nichts. Noch drei Gläser Sekt. Ohne knienden Olaf. Das wär‘s jetzt. Und danach noch drei Cocktails. Der Knüller. Und ich gehöre doch dazu. Und jetzt bin ich wirklich eitel. Die nächsten drei Tage wird man mich Olaf zuordnen. Ich werde zu ihm gehören für die Menschen im Hotel. Das muss ich verhindern. Irgendwie. Ich brauche noch einen Plan. Eine geschachtelte Strategie sozusagen. Eine Idee.

Im Fahrstuhl habe ich noch keine. Auch im Flur zum Zimmer nicht. Die Zimmertür geht auf. Da ist ein Balkon. Da kann ich hin. Auspacken? Mache ich nie. Und jetzt unter keinen Umständen. Ich muss raus. Olaf packt aus. Unter Jammern und Stöhnen, dass in dem Koffer so viel drin ist. Es ist sogar eine Terrasse. Richtig groß ist die. Eine Zigarette. Draußen. Olaf möchte duschen. Wofür denn? Wegen mir braucht er das nicht machen.

Es wäre schlau, jetzt nicht zu rauchen und sich gleich die Rüstung anzuziehen. Aber wenn er aus dem Bad kommt? Plötzlich und unerwartet? Ich schaue mir besser die Gegend um die Terrasse an. Immerhin könnte es sein, dass er beschließt, während des Duschens, dass ein Schlafdress überflüssig ist. Besser ich bin nicht da.

Das Hotel ist schön. Erstaunlich. Hat doch Olaf gebucht. Er ist fertig und mit seinem Handy beschäftigt. Und seinen Kindern. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Das lenkt ihn ab. Ich habe mir ja mal ausgedacht, man könne auf der Terrasse sitzen und besprechen, was am nächsten Tag passieren soll. Vielleicht noch ein Glas Wein trinken. Oder so. Oder Wasser? Und die Umgebung betrachten. Olaf liegt im Bett. Es gibt kein Sofa.

Noch länger auf der Terrasse zu bleiben wäre albern. Also ab ins Bad. Keusch verpackt setze ich mich auf die mir zugewiesene Seite vom Bett und kümmere mich um allerhand Dinge, die man so zu tun hat, bevor man schlafen geht. Ich ordne die Utensilien auf dem Nachttisch neu, sortiere Voucher und Tickets, befördere leere Keksschachteln in den Mülleimer, wische imaginären Staub vom Tischchen und schaue mein Video an. Unter der Decke, so weit wie möglich entfernt.

Ich bin so müde, dass ich wahrscheinlich mit einem Rhinozeros das Bett teilen könnte. Mich wird nichts stören. Neben mir bewegt sich was. Okay, von mir aus. Vielleicht möchte er mir ja eine gute Nacht wünschen? Er nestelt unter der Decke. Was auch immer er da macht, es geht mich definitiv nichts an. Einfach nichts. Ich möchte nicht gute Nacht sagen. Das würde ja auf mich aufmerksam machen. Mich wieder in Erinnerung rufen. Das gilt es zu vermeiden. Von ihm ist ein Gute-Nacht-Wunsch ja nicht zu erwarten. Das würde mich doch sehr wundern.

Er möchte, dass ich ihm einen blase. Nee, klar. Mach ich doch. Unbedingt. Selbstverständlich. Das war auch mein erster Gedanke. Eine prima Idee. Und danach schraube ich die Zahnpasta zu. Der spinnt ja. Ich habe mich verhört. Dass kann jetzt nicht sein. Hä? Mir fällt nichts ein. Bitte? Ich meine, ich weiß ja, dass das mit dem Radschlagen nicht so sein Ding ist. Aber so?

Selbst Huzel kann nicht glauben, dass das klappt. Warum? Ich frage ihn. Warum? Dazu fällt ihm nichts ein. Er dreht sich um und schläft.

Kann ja nicht so wichtig gewesen zu sein. Zum Glück. Ich schlafe nicht. Noch nicht. Ich muss mich erst noch komplett in der Decke verpacken. Die Decke an den Füßen umschlagen, hochziehen bis zum Kinn. Dann geht’s.

Am Morgen startet er einen weiteren Versuch. Allerdings nicht so direkt. Er rutscht zu mir rüber. Möchte meine Hand nehmen. Ich stehe dann lieber auf. Im Bad bin ich ganz zufrieden mit mir. Die Warum-Frage war gar nicht so schlecht. Die akute Situation wäre dann erst mal geklärt. Das abschließende Gespräch über das Thema Sex werden wir im Laufe des Tages führen. Und wenn es das einzige ist, das wir führen.

Auf der Terrasse geht es mir gut. Ich lasse ihm Zeit, sich wie auch immer zu organisieren und zusammen gehen wir zum Frühstück. Es ist völlig klar, dass die Auswahl auf meinem Teller kritisch betrachtet wird. Es ist auch klar, dass er angesichts der Mengen, die ich verspeise, völlig irritiert ist. Es ist auch klar, dass er mir fachmännisch erklären wird, wie das geht mit dem Frühstück. Ich bin kein bisschen erstaunt.

Olaf möchte die Insel erkunden. Okay, denke ich und was heißt das jetzt? Die Insel erkunden? Er wiederholt es dreimal. Ich habe immer noch keine Vorstellung davon, was das sein könnte. Für ihn. Er möchte die Insel erkunden, weil sein Bruder wohnt hier. Ahja. Jetzt weiß ich doch wirklich Bescheid.

Ich brauche Wasser. Wasser und Kekse. Er nicht. Es sind 38 Grad auf der Insel, strahlender Sonnenschein und er braucht kein Wasser. Auf meinen fragenden Blick antwortet er nochmal, dass Wasser für ihn absolut uninteressant sei. Sonnenmilch. Die braucht er, aber kein Wasser. Er wird es wissen. Er ist ja schließlich Arzt.

Ich habe herausgefunden, dass Insel erkunden heißt, am Strand über die Felsen zu klettern und sich einen schönen Platz zu suchen. Okay, damit kann ich leben, umziehen und dann los. Ich glaube es nicht. Olaf steht in seiner ganzen Pracht vor mir. Er sieht schon wieder aus wie ein Huzel. Ein Huzel in den ältesten Flipflops, die ich je gesehen habe. Es könnten die aus meiner Kindheit sein. Das Gummi ist total porös. Meinen Hinweis, ob diese Dinger wirklich das richtige Schuhwerk für Inselerkunden auf Felsen sind, ignoriert er.

Der Rest vom Olaf, nein, ich kann es nicht, er bleibt ein Huzel, ist auch nicht zu verachten. Schlimme Shorts und ein Poloshirt, dessen Farbe nicht zu definieren ist … und kalkweiße Beinchen. Ich bin ja mal gespannt auf die Badehose. Aber egal. Geht mich ja nichts an. Huzel möchte vor mir gehen. Damit mir nichts passiert und er mir den rechten Weg weisen kann. Auch gut. Obwohl ich kaum hinschauen kann. Mir fast schlecht wird, wenn ich ihm bei seinem Aufstieg auf den Felsen von hinten zuschaue. Ein schwankender Huzel mit quietschenden Flipflops. Sein Fuß rutscht in alle Richtungen. Oh je, das könnte böse enden.

Ob es mir gut geht, will er wissen. Klar, ich kann das. Habe gut Schuhe und bin Tänzerin und kann mein Gleichgewicht halten. Selbstredend bekomme ich eine Einweisung in das, was man an einer Felsküste tun darf und was nicht. Wäre ich nie drauf gekommen … gut, dass ich Huzel habe.

Oh, es ist wirklich schön hier. Richtig schön. Ich vergesse Huzel und klettere begeistert weiter. Hier ist ein superschöner Platz. Sieht aus wie ein Bett aus Felsen, ein bisschen Sand und darüber ein Himmel aus Pinien. Perfekt für meine Zwecke. Ich freue mich. Sehr. Packe mein Buch, meine Kekse und meine Wasserflasche aus, lege mein Handtuch hin und bin einfach da. Ich kann aufs Meer schauen. Es gibt keinen, der in der Nähe ist. Keinen, außer einem. Dieser eine kämpft noch mit seiner unsäglichen Badematte. Natürlich nicht ohne mir zu erzählen, wie praktisch diese ist. Und dass er sie schon zehn Jahre hat. Und wie praktisch das ist. Deshalb dauert es ja auch zehn Minuten, bis sie endlich ausgebreitet vor ihm liegt. Ja klar. Das interessiert mich brennend. Ich kann kaum an mich halten.

Kaum hat er es geschafft, sein Ding zu bändigen, möchte er ins Wasser. Ich möchte aber nicht ins Wasser. Ich möchte sein und schauen. Er versucht es weiter. Nein. Kein Planschen im Wasser. Jetzt nicht. Und mit Huzel schon gar nicht. Während seine Badehose, die ihm ungefähr bis zu den Achseln reicht, zum Vorschein kommt, erklärt er mir, dass man als erfahrener Urlauber unter keinen Umständen und niemals und gar nie von den Felsen aus ins Wasser darf und umgekehrt. Man muss immer zum flachen Strand gehen. Von da aus ist es sicher. Von den Felsen aus auf jeden Fall viel zu gefährlich. Da kann alles Mögliche passieren.

Er macht sich auf den Weg zum Strand. Da ist es sicherer. Nicht bevor er sich in seiner ganzen Pracht mit Schwimmbrille aus den 80igern, Achselhochziehbadehose und Quietschflipflops präsentiert hat. Den Schnorchel hat er im Hotel vergessen. Das ist echt schade. Unglaublich schade. Er tänzelt vor mir auf und ab. Ich schaue aufs Wasser. Ich kann es kaum abwarten, bis er weg außer Sichtweite ist.

Jetzt bin ich einfach nur ruhig und zufrieden. Freue mich, an einem so schönen Platz zu sein. Die Pinien spenden Schatten. Ich freue mich zu lesen und das Meer und die Sonne zu spüren. Huzel ruft winkend vom Meer und versucht zu tauchen. Klappt aber nicht. Auch egal. Ich ignoriere ihn.

…Ich tröste ihn. Sage ihm permanent, dass alles gut ist. Packe weiter meine Sachen. Noch eine halbe Stunde bis zur Abfahrt zum Bahnhof. Wir sitzen am Tisch. Jeder auf seinem Stuhl. Dem zuvor zugewiesenen Platz. Da ist ein Kaffee. Ich darf … nichts zulassen. Alles fest zusammenpacken. Festhalten. Nicht fühlen. Nichts spüren. Bitte nicht. Er ist erschöpft. Total fertig. Möchte reden. Ich darf nicht. Ich weiß das. NICHT REDEN. Auf dem Weg zum Bahnhof sprechen wir kein Wort. Der Zug hat Verspätung. Wir sitzen auf einer Bank am Gleis. Ich lege meinen Kopf auf seine Schulter. Damit ich ihn nicht anschauen muss. Beschwichtigend. Ich tue so, als wäre alles nicht schlimm. Als wäre nichts passiert. Fühle … Nichts. Alles gut. Wir sprechen belanglose Dinge. Alles ist gut. Ich bin im Büro nicht aufgetaucht. Unentschuldigt. Mein Teamleiter hat angerufen. Ich habe ein sehr wichtiges Meeting verpasst. Ich beruhige ihn. Alles gut. Der ist Zug da. Ich steige ein. Ich werde nie mehr hierher kommen …

Meine Güte, ist das schön. Wäre jetzt ein Liebster da. Der perfekte Augenblick. Der Moment … da würde mir richtig viel einfallen. Huzel taucht auf. Seine Hand ist blutüberströmt. Tropft. Ein Tempo. Ich brauche ein Tempo. Ich drücke das auf seine Wunde. Sie ist nicht ganz so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht.

Er möchte sich setzen. Auf mein Handtuch. Seine Matte ist doof. Und er hat sich den Fuß verstaucht. Es tut alles höllisch weh. Er braucht Wasser. Und es tut so weh. Der Fuß ist schlimmer als die Hand. Und es tut so weh. Ihm ist schlecht. Er braucht Wasser und Kekse. Er hat ja Hunger und wegen dem Kreislauf. Er kann nicht mehr gehen. Ihm ist schwindlig. Es tut so weh.

Die Wunde hört auf zu bluten. Die ist wirklich nicht schlimm. Er kann nicht gehen. Er hat sich den Fuß verstaucht. Sagt er. Beim Klettern aus dem Meer über die Felsen. Echt? Ich denke an seinen Vortrag. Viel zu gefährlich. Ahja! Er kann nicht auftreten. Nicht gehen. Ich kann ihn nicht tragen.

Ich muss mal. Ein Vorwand, um einen Weg zu suchen, wie ich das Kerlchen wieder von diesem Felsen bekomme. Ich solle hier Pipi machen. Neben ihm. Er möchte nicht alleine sein in seinem Elend und mit seinen schlimmen Verletzungen.

Bitte?!!! Also der spinnt wirklich. Es tut so weh. Okay, ich brauche einen Plan. Ich klettere in beiden Richtungen und suche nach einem Weg. Hab ihn. Also zurück. Ich werde mit ‚es tut so weh‘ empfangen. Klar. Huzel muss aufstehen. Mit meinen Schuhen ginge es deutlich besser. Hat er gefragt? Ah nee, das geht ja nicht. Es tut ja so weh. Hat er überhaupt mal irgendetwas gefragt? Ja, doch. Gestern Nacht. Aber gefragt hat er da auch nicht. Sonst? Nein.

Er ist mit meinen Schuhen unterwegs. Ich weise ihm den Weg, den er gehen soll. Es tut so weh. Seine Jammerlaute steigern sich. Seine Flipflops möchte ich nicht anziehen. Da habe ich auf den Felsen barfuß mehr Halt. Das findet er nicht gut. Und … Vortrag. Abgeschlossen mit ‚es tut so weh‘. Oben auf der Straße angekommen ist der Asphalt so heiß, dass ich doch gerne irgendetwas unter meinen Füßen hätte. Ich solle mich jetzt nicht so anstellen. Er wäre ja schließlich verletzt. Widerwillig gönnerhaft überlässt er mir nun seine Flipflops. Wir gehen ein Stück. Das Gejammer steigert sich.

Ich möchte mir seinen Fuß anschauen. Seinen Kommentar, dass er nicht wüsste, was das bringen soll, nehme ich nicht wahr. Der Fußballen ist voller schwarzer Punkte. Er ist in einen Seeigel getreten, als er über die Felsen!!! aus dem Wasser wollte, um mich zu beeindrucken. Ganz schön viele abgebrochene Stacheln sind da in seinem Fuß. Er glaubt mir nicht. Sein Fuß ist verstaucht. Darüber diskutiert er nicht. Er ist Arzt. Von mir aus, denke ich, dann eben verstaucht. Es tut so weh.

… Es ist wirklich passiert. Und es ist schlimm. Meine Unterarme schmerzen, Sie werden wohl blau werden. Es ist passiert. Und es ist schlimm. Ich muss im Büro anrufen. Nicht weinen. Nicht zusammenbrechen. Nicht heulen. Ich muss im Büro anrufen. Mist. Ich erreiche niemanden. Es ist passiert. Und es ist schlimm. Die Unterarme werden dick. Das ist nicht schlimm. Vom Tanzen habe ich auch oft blaue, angeschwollene Knie, Schultern und Füße. Hier im Zug habe ich keinen Empfang. Wieso geht niemand ans Telefon. Es ist passiert. Und es ist schlimm. Jetzt weiß ich auch, wie das ist, wovon so viele Menschen erzählen und manchmal auch nicht erzählen. Ohnmacht. Pure Ohnmacht. Ich habe versagt. Meine Schuld. Es ist passiert. Und es ist schlimm. Ich kann nichts dafür. Ein Makel. Und was für einer. Nicht weinen. Die Unterarme anschauen. Schau sie an. Der Beleg dafür. Es ist passiert. Und es ist schlimm. Ich konnte nichts tun. Er kam so überraschend und hat mich gepackt. Ich kann es nicht glauben. Es ist nicht wahr. Ich weiß, warum. Es ist sein Problem. Sein Leben. Seine Schwierigkeiten. Ich bin nicht böse. Allesist klar und eindeutig. Ich bin Wirkung, nicht Ursache. Es ist passiert. Und es ist schlimm. Jetzt habe ich ein Problem. Seines. Nicht weinen. Es ist passiert. Und es ist schlimm. Warum geht mein Teamleiter nicht dran. Kein Empfang mehr. Ich will nach Hause. Es ist passiert. Und es ist schlimm. Ich habe Angst davor, was das zu Hause mit mir macht. Ich möchte das nicht. Ignorieren. Es ist nicht passiert. Alles nicht schlimm. Ich will nicht leiden. Ich habe Angst vor dem, was in mir ist. Jetzt. Soll ich auf die Mailbox sprechen? Im Büro sind Menschen. Menschen, die nichts tun. Es ist passiert. Und es ist schlimm. Ich will nach Hause. Ich habe Angst vor zu Hause. Warum dauert das so lange? Nicht weinen. Ich habe Angst vor mir. Es ist passiert. Und es ist schlimm …

Ich bin unfair. Olaf hat wirklich Schmerzen. Seeigelstacheln sind giftig. Er möchte mit dem Bus nach Palma. Ins Krankenhaus. Der Arzt, der ihn im Hotel behandeln könnte, ist zu teuer. Ich überlege, ihn zu begleiten. Olaf stellt sich diese Frage nicht. Für ihn ist es sonnenklar, dass ich mitkomme.

Bei der Beschreibung, wann welche Busse wohin fahren, muss er wohl nicht richtig aufgepasst haben. Die Fahrt dauert ewig, wir steigen dreimal um und Olaf hat Hunger. Er tut mir leid mit seinem verletzten Fuß. Der erste Urlaub, das erste Abenteuer nach vielen, vielen Jahren. Es tut so weh. Nein, er tut mir nicht leid. Und nein, ich möchte das jetzt nicht mehr hören. Ich möchte auch keine besserwisserischen Abhandlungen über das Busfahren in Spanien erzählt bekommen. Und ja, es tut weh, das habe sogar ich verstanden.

Hätte sich meine Tochter im Alter von fünf Jahren so aufgeführt … das hätte sie nicht gemacht. Sie hätte meine tröstenden Worte angenommen und verstanden, dass ich verstanden habe. Ja, es war unglaublich blöd, ohne Vorwarnung, ohne dass man es irgendwie hätte ahnen können, in einen Seeigel zu treten. Keiner hatte ihn darauf hingewiesen. Keiner hatte gesagt, dass es wahnsinnig gefährlich war, vom Meer aus auf die Felsen zu klettern.

Ich fürchte, er wollte mich mit seiner schwachsinnigen Aktion beeindrucken. Ich denke, er hat es getan, damit ich endlich endlich merke, was für ein toller Hecht er ist. Das Dumme an der Sache war: selbst wenn es gutgegangen wäre … ich hätte es nicht einmal im Ansatz mitbekommen. Mir wäre nicht aufgefallen, wie toll er ist. Wie wunderbar. Und es tut so weh. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was es bringen soll, diese unumstößliche Tatsache permanent zu erwähnen. Es hilft niemandem. Am wenigsten ihm. Aber gut. Man konnte einer Karotte nicht vorwerfen, dass sie keine Tomate war.

Ich werde Olaf die Stunden in der Ambulanz gönnen. Ich werde versuchen, eine fürsorgliche Gouvernante zu sein. Das zugeordnete Weibchen. Er hatte ja Schmerzen. Also mildernde Umstände. Die Ambulanz ist voll. Richtig voll. Olaf meldet sich an. Ich brauche dringend einen Kaffee. Olaf hat Hunger. Das Krankenhaus von Palma liegt in irgend so etwas wie einem Industriegebiet. Nicht wirklich die Infrastruktur, um ein fürstliches Mahl zu besorgen.

Ich finde einen Kiosk oder einen kleinen Laden, wo sich auch die Klinikmitarbeiter versorgen. Da gibt es Pizza und für mich einen Kaffee. Den trinke ich genüsslich. So lange wie möglich, aber mit schlechtem Gewissen. Olaf hat sich in das hinterste Eck des überfüllten Wartesaals verzogen. Die Pizza wirft er nach einem Bissen mit dem Kommentar, sie sei ungenießbar, in den Mülleimer. Ohne Bedauern und ohne ein Dankeschön für mich. Irritiert schaue ich ihn an. Ich fand, sie sah für eine Krankenhauspizza super aus – frische Zutaten und kein bisschen nach Dr. Oetker.

Er habe solche Schmerzen, erklärt er mir. Und möchte einen Tee. Einen Schwarztee. Mit Zitrone. Und Zucker. Ich überlege, ihm gegen das Schienbein des gesunden Beines zu treten, damit er dann wirklich nicht mehr gehen kann und schicke ihn zum nächsten Getränkeautomaten. Da gibt es Wasser. Jetzt schaut er irritiert und macht sich murrend auf den beschwerlichen Weg.

Als glorreicher Sieger im Kampf mit dem Wasserautomaten kommt er mit stolz geschwellter Brust zurück und erklärt mir, dass alle anderen hier im Wartezimmer nur Simulanten seien und er der einzig wirklich und wahrhaftige Notfall. Die haben ja nichts. Sagt er.

Ich denke, ich habe mich verhört. Das hat er jetzt nicht gesagt? Nicht wirklich. Die Ambulanz ist voll. Alle paar Minuten kommt ein Krankenwagen mit Menschen, die nun wirklich nicht mehr gehen können. Aber klar, er ist der einzige Notfall. Und jetzt fällt mir auch ein, warum. Ich habe von diesen Menschen kein einziges Mal ‚es tut so weh‘ gehört. Logisch! Die können ja überhaupt nicht verletzt sein. Oder krank. Das geht nicht.

Huzel dokumentiert seinen elendigen Zustand selbstredend mit einem weiteren … ‚Es tut so weh‘. Und wenn er noch eine Minute warten muss, stirbt er. Oder der Schaden ist so irreparabel, dass man seinen Fuß nicht mehr retten kann. Das muss ich jetzt einfach einsehen.

Ich kann es nicht glauben, dass ein gebildeter Mitteleuropäer so etwas von sich gibt. Ein Arzt! Ich bin sprachlos und frage mich, ob er nicht der falsche Adressat für mein Mitgefühl ist. Meine Empathie völlig fehl am Platz. Ich unterdrücke den Impuls, mit den Füßen wie wild zu stampfen und loszuschreien. Ganz laut. Bleibe nur sprachlos sitzen. Angesichts der Arroganz und des kindischen Verhaltens. Selbst wenn ich alle Schmerzbonuspunkte abziehe. Da sitzt nichts anderes als ein wehleidiger Rotzlöffel.

Olaf hat Hunger. Und möchte die Kekse aus meiner Tasche. Kekse? Nee, Kekse braucht man nicht. Höre ich ihn noch sagen. Und Durst. Meine Wasserflasche hat er auch entdeckt. Wasser? Völlig überbewertet. Er bietet mir keine von den unsinnigen Keksen aus meiner Tasche an. Und mein Wasser trinkt er auch alleine. Es ist inzwischen 18:00 Uhr. Ich habe auch nur gefrühstückt.

Ich kenne solche Menschen nicht. Die keinen einzigen Gedanken an ihre Umgebung verschwenden. Außer dem einen, dass sie die Ärmsten sind. Ich kenne solche Menschen nicht. Menschen, die … nein, mir fällt keine Vokabel ein, der diese Ignoranz und das permanente Kreiseln um sich selbst beschreibt. Selbst wenn ich die Schmerzen und die Angst vor dem Arzt berücksichtige, spottet sein Verhalten mir gegenüber einfach jeder Beschreibung.

Ich wollte Menschen kennenlernen auf meiner Reise durch die Ich-Werbung. Ich wollte wissen, wie andere denken, wie sie sind. Das ist mir gelungen. Ich wollte wissen, wie die Ich-Werbung funktioniert.

Also … wenn das so ist? Ich-Werbung setzt ein gewisses Interesse voraus. Ein Minimales. Ich dachte immer, es gibt so etwas wie Maßstäbe und gesellschaftliche Regeln. Einfach Anstand. Auch, wenn es demjenigen schlecht geht. Wieder sitze ich auf meinem Aussichtsturm und schaue auf Olaf-Huzel. Er sitzt da. Unglaublich leidend. Genervt, weil alles so lang dauert. Genervt von den Simulanten um ihn herum.

Eigentlich steht er für all das, was ich mir von einem Mann nicht wünsche. Das totale Anti-Exemplar. Und er merkt es noch nicht mal. Er findet sich unterrepräsentiert, nicht wahrgenommen und vergessen. Seiner Meinung nach völlig zu Recht.

Ich muss hier weg. Steige in den Bus nach Palma. Kaffee trinken und essen. Nur, um wieder zurückzukommen vor schlechtem Gewissen. Habe etwas zu essen dabei, für Huzel, der gerade behandelt wird. Ich bin seit sieben Stunden in dieser Ambulanz, ein Tag Urlaub ohne Meer und Sonne. Die nächsten Tage gehören mir. Verspreche ich mir.

Das Schlimmste ist wohl überstanden mit Huzel. Die Optimistin und unverbesserliche Positivdenkerin in mir siegt und beeinflusst mein Handeln. Ich werde Huzel mitnehmen zurück zum Hotel, wenn er will und nicht alleine fahren. Mehr aber auch nicht. Egal, was Huzel noch anstellt. Egal, was ihm noch alles einfällt. Ich werde ihn nicht mehr unterstützen.

Ich werde meine Ziele verfolgen. Verspreche ich mir. Ich werde mich um mich kümmern. Bete ich mir vor. Im Taxi äußert er seine Wünsche. Er möchte bei einem guten Italiener essen. Bei einem guten Italiener! Dreimal wiederholt Huzel die Aussage. Der Taxifahrer nickt wissend. Ich weiß, was passiert. Ich weiß es genau. In mir läuft der Film. Zu einem richtig guten Italiener, möchte er. Ich weiß immer noch was passiert. Das Taxi hält. Direkt vor einem Italiener. Einem richtig guten.

Die Ahnung wird zur Gewissheit. Huzel humpelt wirkungsvoll auf den Italiener zu. Setzt sich leidend an einen Tisch. Der Italiener hat keine Pizza im Angebot. Brüllt Huzel über den Platz. Dass der kleine Kerl eine so laute Stimme haben kann … das wundert mich dann doch. Wer hätte das gedacht? Bei einem richtig guten Italiener … gibt es keine Pizza? Für fünfeuroneunzig?

Das wundert den Huzel. Ich setze mich nicht. Schaue mir die neue Huzel-Episode mit Abstand an. Ich fühle mich dann doch nicht ganz passend gekleidet in meinem Bikini, drüber ein komplett transparentes Strand-Dingsbums. Huzel lässt sich die Speisekarte bringen, winkt mir, ich solle doch zu ihm kommen und mich doch setzen. Einen Teufel werde ich tun. Ich werde mich nicht setzen. Nicht in diesem Aufzug und auch nicht, weil ich sowieso weiß, dass ich gleich wieder aufstehen muss. Ich bin doch nicht bescheuert.

Man sollte im Ich-Werbung-Fragebogen den Maximalbetrag abfragen, den der Werbende bereit ist für ein Abendessen auszugeben. Das wäre hilfreich. Darüber kann man auch Punkte verteilen. Mit wichtiger Miene liest Huzel die Speisekarte. Der Kellner kommt. Huzel bestellt ein Bier. Er winkt wieder ohne aufzuschauen. Die Karte ist interessanter. Er blättert weiter und weiter. Wird nachdenklich und steht auf und kommt zu mir, den Kellner mit dem Bier ignorierend. Ich habe es gewusst.

Die haben keine Pizza, höre ich ihn sagen. Stimmt. Denke ich. Für jedes weitere Wort bin ich zu müde und zu faul. Wir landen bei einem anderen Italiener. Einem richtig guten. Mit Pizza. Für fünfeuroneunzig. Mit Plastikstühlen und Wachstischdecke. Warum mache ich das? Was mache ich überhaupt mit diesem … frage ich mich und warum ich nicht einfach gehe.

Ich spüre eine Mischung aus Mitleid und Mitgehangen-Mitgefangen-Einstellung in mir. So etwas wie ‚da muss ich jetzt durch‘. Und er tut mir ja leid mit seinem Fuß. Schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Damit tröste ich mich. Das Schlimmste ist jetzt überstanden, beruhige ich mich selbst, bis ihm einfällt, dass er gerne Palmas Nachtleben ausprobieren möchte. Ich verstehe schon wieder nicht. Es tut so weh ist wohl völlig out. Sein Fuß ist okay. Und er kann ja einigermaßen gehen. Er möchte in Clubs. Er möchte mich tanzen sehen. Mich! Tanzen! In Nachtclubs?

Okay, das kann er ja gerne wollen. Aber immer. Den Bikini habe ich ja schon an. Das ist cool. Da habe ich ja keinen Aufwand mit Umziehen und so. Das ist so clever. Und so dermaßen praktisch. Ich lasse ihn einfach stehen. Da ist doch jedes Wort zu viel.

Seit neun Stunden (ja, ich zähle die Stunden) ist mein Begleittext, der permanente Refrain ‚es tut so weh‘. Seit neun Stunden leidet der Herr Arzt vor sich hin. Mit dem allerschlimmsten Gebrechen, das man sich vorstellen kann. Einem Gebrechen, das es ihm unmöglich gemacht hatte, auch nur einen Krümel von mir wahrzunehmen.

Er ist in einen Seeigel getreten. Das ist schlimm. Genau genommen eine Tragödie. Aber nicht so schlimm, dass man sich nicht zu Kindern in die Bars mischen kann. Ach was Kinder. Enkelkinder! Das findet er spannend. Und mit einem Schlag wird mir klar … das hat er mit Erkunden gemeint. Jetzt. Sich jung fühlen, indem man verrückte Dinge tut. Nämlich, sich mit Kindern in den Clubs Mallorcas lächerlich zu machen. Ein Traum. Das wollte ich schon immer. Mit Humpel-Huzel in der Kinderdisco. Etwas Besseres ist kaum vorstellbar.

Meine Laune und meine Bereitschaft, den Standpunkt zu wechseln, mein Wohlwollen und mein Wille sinken in Windeseile auf den Nullpunkt. Huzel bemerkt … nichts. Vor jeder Bar bleibt er stehen, möchte ein Bier, glotzt rein wie eine läufige Hündin. Höllisch laute Musik und viele Kinder. Keine Rede mehr von ‚es tut so weh‘. Das Schmerzmittel wirkt. Er möchte etwas erleben, sich jung fühlen, jetzt.

Von mir aus. Ich habe genug erlebt, finde ich. Ich möchte schlafen. Und ich bin fassungslos. Am fassungslosesten bin ich über mich selbst. Ich frage mich, was ich hier mache. Zum hundertsten Mal. Das Beste, was ich habe. Meine Zeit verbringe ich mit einem Kerl, der das noch nicht mal zu schätzen weiß. Meine Empathie. Er bemerkt sie noch nicht einmal. Nichts davon. Er weiß nicht, wie blöde ich ihn finde. Er hat keine Ahnung. Und rennt noch immer weltmännisch durch die Lande. Als wäre alles in Ordnung. Und findet sich cool und irre innovativ.

Ich finde ihn schlicht und ergreifend zum Kotzen. Ich hätte nie im Leben meinen Tag in der Ambulanz einer Klinik verbracht. Ich nicht. Weil! Ich trete nicht in Seeigel. Weil! Ich muss nicht plötzlich blöde werden, um jemanden zu beeindrucken. Und! Ich kann nichts für seine Blödheit. Er macht daraus seine persönliche Tragödie. Einen Schicksalsschlag. In seinem Profil steht noch immer, er wäre ein Mann. Immer noch. Vielleicht sollten die Entwickler der Ich-Werbungsanwendung eine dritte Kategorie Mensch einführen. HUZEL.

Am nächsten Morgen möchte Huzel nach Hause. Halleluja. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Das Gouvernanten-Dasein könnte ein Ende haben. Nach dem Frühstück verschwindet er, um sich nach einem Rückflug zu erkundigen, weil er hat solche Schmerzen. Es tut so weh. Logisch. Das Schmerzmittel vom Krankenhaus wirkt nicht mehr. Ich hätte ja Ibus dabei … möchte er nicht. Er möchte nach Hause. Cool. Denke ich auf der Terrasse und beschließe sicherheitshalber, die Ibus zu Hause „vergessen“ zu haben.

Nach ein paar Minuten kommt die Nachricht mitsamt Huzel, dass in zwei bis drei Stunden ein Flieger nach Hause fliegt. Das schafft der im Leben nicht, denke ich. Und meine Euphorie erfährt ein jähes Ende. Er verschwindet für Stunden. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was er tut und wo er ist. Ich könnte auch irgendwie weggehen. An den Strand zum Beispiel. Ich gehe nicht. Warum? Das ist mir ein Rätsel. Vielleicht weil ich zum Teamplayer erzogen bin? Weil man es nicht macht, andere einfach hängen zu lassen.

Währenddessen melde ich mich an der Ich-Werbung an und knüpfe neue Kontakte. Irgendwann taucht er mit der Info wieder auf, dass jetzt ein Arzt kommt und sein Rückflug am nächsten Morgen ganz früh ist. Und er Hunger hat. Und im Hotel gäbe es nichts und er müsse doch essen. Auffordernd schaut er in meine Richtung. Das ist keine Bitte. Das ist …

Beherrschung. Ich muss mich zusammennehmen. Das ist der alles beherrschende Gedanke. Dieser Gedanke an ‚jetzt nicht ausflippen, Carla’ wird begleitet von ‚es tut so weh’. Der Hotelpage kommt und bringt Eiswasser. Huzel hockt quer auf der Terrasse, stopft umständlich seinen Fuß in den Eimer, belegt alles, was an Platz da ist und möchte mit mir über seine Schmerzen reden und über seine Bedürfnisse und dass ich diese wahrnehmen soll. Selbstverständlich erwartet er Unterstützung. Es tut so weh. Und er hat Hunger. Er hätte gerne meine Hand.

Da gehe ich dann doch lieber einkaufen. Alles ist besser als dieser Kerl. Sein Gejammer auch nur zu erahnen, geschweige denn anzuhören, zu wissen, dass er im selben Raum ist, unerträglich. Vierundzwanzig Stunden geht das nun schon so. Es tut so weh. Ich maule und meckere, führe Selbstgespräche auf dem Weg zum Supermarkt. Diskutiere. Erzähle in Gedanken meiner Tochter, was hier passiert. Trotzdem gebe ich mir Mühe. Völlig schwachsinnig.