Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Galerna

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Durante veinticinco años, Esteban Farfán mantuvo una relación de amistad con su ídolo de la infancia, Carlitos Balá. De sus encuentros frecuentes surgió la idea de grabar sus anécdotas para dejar un testimonio de su vida. Luego Farfán volcó esos audios en este texto, respetando el lenguaje simple y sin rodeos de Balá. El resultado es un texto en el que Balá en primera persona emociona y hace reír, un libro que retrata fielmente la trayectoria del cómico más popular y querido de la Argentina, quien dedicó su vida a divertir a chicos y grandes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 370

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Carlitos

Balá

Esteban Farfán

Carlitos

Balá

Lo mejor de mi repertorio

Farfán, Esteban

Carlitos Balá : lo mejor de mi repertorio / Esteban Farfán. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Galerna, 2022.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-950-556-914-4

1. Memoria. 2. Biografías. I. Título.

CDD 792.092

© 2022, Esteban Farfán

©2022, RCP S.A.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopias, sin permiso previo del editor y/o autor.

ISBN 978-950-556-914-4

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Diseño y armado del interior y de tapa: Pablo Alarcón | Cerúleo

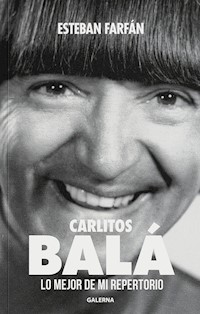

Foto de tapa y contratapa: Esteban Farfán

Primera edición en formato digital: octubre de 2022

Versión: 1.0

Digitalización: Proyecto 451

A Martha, Laura, Martín, María Laura y Tomás.

A Rubén, Graciela y Martín.

CHA GRACIAS

Esteban de Miguel

Oscar Licropani

Guillermo Otero

Sergio Ponfil

Martín Bonetto

Pablo Codevilla

Eduardo “Coco” Fernández

Christian Ghielmetti

Guido Valeri

Sony Music Argentina

Eugenia Clemente

Ariel Silva

Laura Farina

Alejandro McKay

Mariano Sergio

Pablo Lanseros

Mariano Caprarola

Christian Beliera

Canal Volver

y

Alfredo Casero

¡Señoras y señores, y por qué no lactántricos,

tengan ustedes muy buena imagen!

¡Aquí, nuevamente, para hacerlos divertir

sanamente y en familia!

¡Haremos lo imposible, para que ustedes lo pasen

un kilo y dos pancitos!

Pero a la margen, señores,

como el movimiento se demuestra andando,

pues… ¡andemos!

Nos vemos…

¡¡¡Eaea pepé!!!

Prólogo

A quienes aman a Balá

Si tuviéramos una tradición de amar y proteger a nuestros artistas, tendríamos unacultura propia. Hoy no solo no la tenemos, sino que el mismo pueblo se pliega a la comodidad de no ver, no oír, no aprender lo que un emergente del mismo les regala generosamente.

Como sordos y ciegos selectivos.

Prefieren la amarretería del corazón, la violencia de los programas de TV, el chiste que segrega, la falsedad del mensaje, lo solapado, lo oculto, la trampa, los dibujos animados cada vez más berretas, los videojuegos sangrientos, en los que el niño elige la manera de desguazar al adversario en peleas con armas finísimas, que mutilan o cercenan brutalmente. Cosas del marketing.

Desde que recuerdo, este pueblo todo lo destruye, para ver qué tiene adentro. Lo de afuera se respeta porque es bueno, amamos a quien no conocemos, a quien tenemos más lejos, a los más intocables, a los humanos tácitos de Hollywood.

La modernidad berreta también dicta que nada es importante, que nada tiene valor artístico, excepto lo que la misma modernidad puede fabricar en masa, siempre y cuando sea manipulable por alguien que sea el dueño.

No existen, en la modernidad, ni libres soñadores, ni artesanos, ni artistas que hagan lo suyo libremente, lo que saben hacer.

Lalique, por ejemplo, era un cristalero en Francia, y cada una de sus lámparas art déco, a principio de siglo, eran obras de arte indiscutibles, donde en cada una se veía los años de dedicación del artista en pos de la perfección de su obra.

Hoy, una lámpara igual, de acrílico, en Nueva York, cuesta 25 dólares, y adorna los lobbies de hoteles de cartulina, que no son más que escenografías de lo que eran los hoteles construidos por artistas de la arquitectura, que estaban equivocadísimos, porque así, como se hace hoy, está bien. ¿O no es lo mismo?

Sé que los dañinos de la televisión borraron toda su obra, para reutilizar los casetes. Eso le hicieron a Balá.

Recuerdo que fue perseguido por el lenguaje, que, al decir de andá a saber quién, era deformante, en una época que se había prohibido la difusión del tango “Cambalache”.

Pero Carlos Balá siguió adelante con su show, de acá para allá. Mostrando su arte, que es monolítico, porque él es una piedra, que aglutina desde el corazón a los niños, que somos nosotros, y a los niños nuestros.

Debemos estar cerca de él, y de todos los artistas, pues del mundo va a quedar, como paso del hombre, su obra, que es la obra del humano, en fin.

Todo lo electrónico pasa.

Quiero a Balá como a un hermano generoso, lo admiro como un actor finísimo y lo disfruto cuando puedo.

Es uno de los pocos íconos de la Argentina, para los argentinos, y ha tenido la suerte y la inteligencia de ser tal vez el único de los cómicos de su camada que se ha respetado a sí mismo y se mantuvo íntegro.

La función del artista es siempre buscar dónde hacer lo suyo, conseguir el lugar, buscar la vuelta, estar, divertir, sentirse bien, desde el alma, para darles a los otros la magia que Dios le da a la gente que divierte.

Porque artista como Balá se nace, como quien es príncipe.

Irrepetible, hermoso, amplio, inmortal, suave, sin púas, ni ganchos, sin garras, sin victimarios, sin víctimas, dar.

Balá nos dio todo.

La televisión ya no es como cuando Carlitos reinaba, porque no tiene la calidad, ni la calidez, que en otro momento tuviera. Tampoco la magia, ni el amor por los que la miran, esos que, en su momento, le entregaron su propio chupete.

Ya pocas cosas quedan nuestras, y a pocos parece importarles. Quieran a Balá, sin dobleces, disfruten de esta, su historia, escrita por un amante del Chiclefort, de Firulete, y del amor que teníamos por nuestras pequeñas felices cosas.

Como un pequeño feliz ejército de amadores de lo humano, construyamos en el alma el lugar que no tenemos, seamos buenos, sin esa sensiblería estúpida del coleccionista, sino atesorando, mis amores, atesorando…

Con un extraño dejo de hermandad, los saluda.

ALFREDO ÁNGEL CASERO,

CANTOR Y ARTISTA DE VARIETÉ.

Introducción

por Esteban Farfán

El primer recuerdo que tengo de la televisión es verlo a él, en el Circus show, por Canal 13, cuando recibió a Los Aristogatos, quienes fueron a promocionar el estreno de la película de Disney.

La tele era en blanco y negro, pero él transmitía en color.

Nos recuerdo a mi hermano, Martín, y yo llorando sin parar de la risa con los sketches de su show en ATC. Ir los veranos a la playa Las Toscas y mirarlo de lejos, porque para nosotros era gigante e irreal.

Fueron veinticinco años de admirarlo, adorarlo, como público. Y después, gracias a él, veinticinco años de amistad.

Conocerlo como persona fue más que verlo por la tele, porque él es más ídolo como ser humano que como actor o conductor.

A fines de los 90, junto a mi amigo—hermano Esteban de Miguel, se nos ocurrió hacer una revista, solo para que él volviera a ser tapa y estuviera en todos los kioskos. Nació PlanTV, Planeta Televisión.

Y luego fue Aquí llegó Balá, un disco con Sony Music, y luego un especial de televisión, en Canal 13, y luego nuestro programa más querido, Rescate emotivo. Todo por él. Todo gracias a él.

Vivimos tantos momentos juntos. Encuentros, comidas, viajes, cafés, cines y teatros. Chacarita, Recoleta y Mar del Plata. Con él y su entrañable familia.

Estuvo siempre para mí. En cada momento de mi carrera y de mi vida, siempre.

Durante un tiempo, cumplí el sueño de todos. Cada semana merendaba con Carlitos Balá.

De esas juntadas, surgió la idea de grabar algunos momentos para dejar testimonio de su vida, contada con sus anécdotas.

Este libro contiene toda la emoción de esas tardes.

Cada martes, me recibía Martha, su querida esposa, con jazmines frescos en la mesa y nos sacábamos chispas, con Carlitos, a ver quién de los dos llevaba cosas más ricas para el banquete semanal. Increíble e inolvidable para mí.

Ahí pude confirmar que guardó cada carta y cada dibujo que los chicos le habían enviado al programa, ver las agendas con todos los números de teléfono de sus fans, para saludarlos en cada cumpleaños, descubrir las carpetas “escondidas”, donde registraba todos los actos de solidaridad, asistencia, beneficencia, que hizo en hospitales, colegios, comedores, hogares carenciados, durante toda su carrera, y que nunca quiso contar.

Seguirlo en las giras confirmaba que una estrella lo acompañaba. Que le cambiaba la vida a la gente, le daba alegría.

Miles de anécdotas cómicas, miles de gestos de amor. Conmigo y con los demás.

Vi teatros, circos y estadios llenos de gente llorando de emoción y de risa. En el momento en que salía al escenario, el tiempo se detenía, todo se veía en cámara lenta, la gente explotaba, gente que quizás esperó toda su vida para verlo en persona. Ver en vivo a la persona que más los hizo felices.

Si hay una palabra que lo define, es coherencia. Un artista coherente. Desde sus primeras notas de joven hasta las últimas, siempre manteniendo sus mismas ideas, sus mismos actos, su misma forma de ser, sus códigos, sus valores, su nobleza y honestidad.

Sensible como pocos, preocupado por el prójimo. Todo lo bueno y lo malo que vivió lo marcó. Se emociona muy fácilmente. Se emociona cuando hace reír.

Cuenta su historia sin rodeos, con un lenguaje muy simple. Y eso que él es el sol, el conductor de televisión para niños más popular de nuestra historia.

Quizás la persona más querida en la Argentina.

El día que se invente la máquina del tiempo, seré el primer voluntario del experimento, solo para volver, aunque sea por un minuto, a tomar la leche con Carlitos Balá.

Gracias, por siempre.

A mi gran amigo, con todo cariño,

Esteban Farfán

Mi sueño de chico era una panadería.

Pasarme una noche solo en una panadería.

Poder comer lo que quisiera sin permiso.

Un sánguche de miga, después una masita,

merengues, bombones…

FELICIDAD EMPIEZA CON B

Nací en una carnicería. Es que en esa época se tenía familia en los barrios, la partera era la del barrio, paría a todos… Doña Josefa. Mi papá, Mustafá Balaá, era carnicero… a pesar de que era un hombre de paz, y mi mamá, Juana Boglich, lo ayudaba a atender el negocio. Mi primer recuerdo de infancia es en la carnicería, donde, muy chiquito, jugaba con las pesas de bronce de la balanza de dos platos. Me tiraba sobre la plataforma de madera, esa que usan los carniceros para caminar, y entonces las alineaba para jugar al tren… la de kilo, la de medio, la de trescientos, la de doscientos, la de cien, la de cincuenta… ¡tiiiii ti ti ti! Todo el día jugando al trencito.

Con los papeles blancos en los que se envolvía la carne forraba los cajones de fruta y hacía teatritos. Me encantaba hacer el telón con las propagandas, como se usaba antes. Recortaba de los Billiken, de las revistas, las propagandas. Y, del mismo Billiken recortaba la silueta de algún muñeco, la pegaba en cartón, le ponía un hilo de cobre, para no hacerlo con hilo común, que queda loco y gira, entonces quedaba fijo. Al teatrito le ponía luces: una amarilla, una roja, una azul. Azul era el crepúsculo, la noche. Cuando se enfermaba mi hermanita, que siempre estábamos con gripe o resfriados, me decía: “Haceme una obra! Haceme una obra!”. Y yo, feliz de la vida. Pero la cortaba justo en la parte de mayor suspenso. Una vez encontré una ramita con hojas con forma como de araña y enseguida se convirtió en protagonista: “¡¿Atacará la araña a la chica?!”.

Mi hermanita se volvía loca: “¡¿Decime, decime, la ataca?! ¿La ataca?”. “Mañana continuamos…”. Telón.

De chico quería ser médico, me hubiera gustado salvar a la gente. También quería ser locutor o actor cómico.

Éramos cuatro hermanos, tres varones y una nena, Norma Fatme, que era la más chiquita de los cuatro. Yo era el menor de los hombres. El primer hijo de mis padres, Héctor Jalil, falleció siendo chiquito, entonces Nicolás, que se salvó de tener segundo nombre árabe, quedó como hermano mayor. Después llegó Jacinto Hassan. Y el último de los varones, Carlos Salim Balaá.

Me ofendía que me cargaran por el nombre. Cuando sos chico tenés ese complejo. A mí me conocían por hijo de Mustafá. Mi viejo era árabe, sirio musulmán. Muy religioso, leía siempre el Corán. Entonces yo era el turco, el hijo del turco. Mi viejo era sirio, pero acá al sirio le dicen turco, como al judío le dicen ruso.

La carnicería dónde nací estaba en Olleros y Fraga. En el patio había una escalerita que subía hasta donde dormían mis dos hermanos. Un día, uno de ellos se tiró con un paraguas, a modo de paracaídas, de ese primer pisito y se abrió la frente. Actualmente se conserva el mármol, las cortinas, los azulejos, la ganchera gris, creo que hay un polirrubro.

Yo nací en la piecita de arriba. El negocito tenía persiana de hierro y umbral de mármol blanco. Al entrar había una estantería de verduras y frutas. Al fondo, el mostrador de madera, con las sierras, la balanza.

Atrás de la carnicería había dos habitaciones y la piecita de arriba, donde dormíamos los hermanos.

A veces yo me iba a dormir a la casa de mi abuela, que quedaba enfrente. Para no darle tanto trabajo a mi mamá, que trabajaba todo el día.

Mi vieja laburaba a la par de mi viejo. Cortaba milanesas, serruchaba huesos. Era otra época, se laburaba por el alquiler, no como ahora que un carnicero puede tener un auto, una casa.

Después nos mudamos a la vuelta, Fraga 625. Vivíamos en un departamentito de pasillo largo sin techo, el número 36. Dos piezas, una chiquitita, cocina y baño. Dormíamos con la puerta abierta.

Yo en ese entonces ya repartía carne. Qué época. Llegaba con la canastita, un domingo a las ocho de la mañana, y la dueña de casa me dejaba la puerta abierta mientras ellos seguían durmiendo. Entraba, saludaba bajito por si alguno se había levantado, dejaba la carne en la cocina y me las picaba. Qué increíble, me parece mentira.

Todos mis hermanos pasaron por la carnicería. Al mismo tiempo que estudiaban, en la escuela o en el secundario, también hacían el reparto de carne y verdura.

Por eso mi primer trabajo fue de repartidor del puesto de mi viejo. Con él estuve laburando hasta los dieciocho años. Y era un trabajo, porque por ahí había que hacer quince cuadras por un hueso de diez y cinco de verdurita. Era la época en que se regalaba el perejil y el hígado. Cuando en el pedido decía un cuarto de pollo, tenía que ir al puesto de pollos y pedirle a la pollera. Como yo la ayudaba a pelar pollos, me lo dejaba a cuarenta y cinco y me lo hacía cobrar cincuenta y cinco. Ahí me ganaba diez guita.

Siempre había alguno del barrio que me acompañaba. Íbamos jugando, charlando, soñando… Me gustaría ser esto, me gustaría ser lo otro. Y cuadras y cuadras…

El segundo departamento donde vivimos quedaba en una casa colonial. Olleros 3951. Dos pisos sin ascensor, cuatro escaleras. Departamento 28. Todavía está la casa. Ahí vivieron la madre y la abuela de Andrea del Boca y un familiar de Juan Carlos Thorry. No tiene techo, es todo al aire libre con balcones. Estilo español, con las plantas que caen de los balcones, hay una fuente en la terminación. Es un rectángulo. Un departamento tras otro pero todo el trayecto sin techo, con excepción de los pasillos que unen los departamentos laterales.

Tengo muchas anécdotas que me trasladan a esa época, a la infancia, al barrio. Hace algunos años, para un Día del Niño, una agrupación de beneficencia me lleva a actuar a La Rioja. La señora que presidía esa Fundación era la esposa de Eduardo M.

—Perdón, señora, ¿cómo es su apellido de soltera? —le pregunto.

—Valente.

—¿Usted no era de Chacarita? ¿Tiene algo que ver con el dueño del mercado Forest?

—Sí.

—¡Mi papá tenía el puesto ahí!

—Claro, usted le repartía la carne a mi abuela.

Era la nieta de la señora Valente, alguien que yo quería mucho. Yo la hacía reír porque entraba a la casa cantando como un tenor: ¡Llegó el carniceeeeeeeeeeero! Eran muy buenos clientes. Siempre me obsequiaba con algo para comer, siempre tenía algo rico en la cocina porque recibía a mucha gente. A veces le preguntaba si no tenía pizza de la noche anterior, que es tan rica. Bueno, en aquel entonces me parecía más rica todavía. En el fondo, tenía una parra enorme y me dejaba subir a comer uvas.

Me acuerdo de que el marido le debía a mi viejo un mes de carne. Y yo le decía a mi papá:

—Papito (en esa época decíamos papito, mamita, y a la abuela, mami), papito… una cosa, si el señor Valente no te paga la carne ¿vos por qué le pagás el puesto todos los días? (él nos alquilaba el lugar y el administrador pasaba a cobrar cada día)

—Sabe por qué, hijito… Porque el señor Valente tiene un socio, y el socio no tiene la culpa si él me debe.

Una frase que describe la decencia de mi viejo.

Tuve una infancia muy feliz, de barrio, humilde, sin ambiciones. Cazábamos mariposas en la calle, jugábamos afuera y no había peligro. No pasaba un alma en coche. Por ahí venía el carro del lechero, que se anunciaba dos cuadras antes por las campanitas. Nos subíamos atrás y nos paseaba un ratito hasta que se avivaba. Palo y billarda o la tapita. Fabricábamos anillos con carozos de durazno, los raspábamos contra la pared hasta darle forma, los quemábamos para hacer el agujero y le poníamos alguna piedra arriba o un cacho de vidrio de sifón. Era un aguamarina y todos contentos.

Me acuerdo de la juguetería La Estrella, donde una vez, por cuidar el negocio durante el Día de Reyes, me dejaron llevarme un juguete. Elegí un clarinete: turururu turururu, me puse a tocar. Y también me dieron una lanchita que venía con una pastilla de alcohol. Se le ponía un fósforo y escupía para atrás, al escupir avanzaba sobre el agua. Cómo me voy a olvidar de ese día si mi vieja me hizo fideos al bóngoli… del entusiasmo por jugar los comí tan apurado que terminé vomitando.

Un día, caminando por la calle, me acercaba a unos tachos de basura, cuando de repente un brillo, que parecía mágico, comenzó a pegarme en los ojos y no me dejaba caminar. Me acerqué lentamente. Parecía la lámpara de Aladino (las mil y una lámpara de don Aladillo) ¿Qué es esto? Por los destellos de luz era una lámpara maravillosa en serio. Llego… levanto y descubro: “una máquina de proyección!”. Era el sueño de mi vida. No sé… como si a Macri le saliera la privatización de los ferrocarriles de Estados Unidos… El sol le estaba pegando en el objetivo, que era de bronce, con el vidrio de aumento que apuntaba para arriba. Reflejaba y salían rayos de luz en todas direcciones. Era un regalo de reyes. La saco despacito… nadie me dice nada, entro a caminar… nadie me dice nada, entro a correr. Rápido, y para que no me vean ir derecho a mi casa, que quedaba a dos cuadras, pegué la vuelta manzana y corrí como ocho. Me la llevé a mi casa, agarré el aceite de la máquina de coser de mi vieja, kerosén primero y la aceité. Le faltaba la lámpara, me fui al cajón de los repuestos que teníamos en casa y armé el portalámpara. El enchufe se lo saqué a una plancha y una bombita a la araña de mi vieja. Por último, agarré la sábana blanca de planchar, la colgué y encendí el proyector. Era tanta la emoción y la alegría que me conformé con ver solo el cuadrado blanco y el ruidito: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

Al poco tiempo me entero de que había un tipo que tenía ferretería. “El camino de las llamas” se llamaba, ahí tenía un rollo color sepia, era Una fuga en la montaña:

—Señor, me dijeron que tiene celuloide, película de 35 milímetros.

—Seeeee…

—¿Y cuánto sale eso?

—Diez centavos el metro.

Y yo tenía diez guita. El tipo agarra el metro de madera y lo mide.

—No me da un poquito más…

—No, noo. —Y corta.

Me lo llevo a mi casa, pero no sabía cómo meterlo. Hago una horqueta de alambre, porque la máquina estaba pelada, no tenía carrete, no tenía nada. Enchufo el rollito en la horqueta y… rrrrrr rrrrrr rrrrrr. ¿Sabés cómo pasó? En dos segundos. ¡Brum! cayó, la envuelvo otra vez, la paso otra vez. Rrrrr rrrrr rrrrr.

Cada vez que podía juntar diez, veinte, treinta guita iba de nuevo a la ferretería.

—¡Deme tres metros!…

—Uno, dos, tres.

—¿No me da un poquito más?

—Noooo…

—¿Cómo se pega la cinta?

—Se raspan los bordes con una gillette, se compra acetona en la farmacia y así la pegás. Cumplí cada paso, y volví a enrollar. Cada vez el rollo era más grandecito. Rrrrrrr rrrrrrrr rrrrrrr. ¡Bruuum! Caía al suelo y otra vez lo volvía a enrollar. Después me gustaba hacer los programas. Me gustaban las palabras “Hoy Estreno”. En esa época ya nos habíamos mudado a la vuelta, al departamento de la calle Fraga 625. Entonces yo ponía en un cartón “HOY ESTRENO” y proyectaba el filme. Cuando me cansé de la película, la empecé a borrar y hacía dibujos animados. Un desastre. Con tinta china hacía un cuerpito, la cabecita, los ojitos, la boquita. En realidad, quería saber cómo se hacía eso. Walt Disney al lado mío era Dios.

Un día cayó mi hermano Nicolás con una armónica. Estuvo un montón soplando y no pegaba una nota. Cuando se cansó, se las tomó y la dejó arriba de la mesa del comedor. La agarré, soplé una, dos, tres veces. Y de oído, toque completo el vals “Danubio azul”.

La mayoría de los que recibían apodos era porque eran personajes o caían bien en el barrio. El primer sobrenombre que tuve fue Capitán Chupete. Me lo pusieron los muchachos porque de chiquito chupaba chupete. Y tenía mi ejército de pibes. Ejército de lactántricos.

Después ya fui Pato. En el barrio me decían así porque siempre jodía con la imitación del pato.

—Pato, ¿vamos al cine?

—¿Qué película dan?

—Vamos a ver el festival de Chaplin…

—¿Dónde la dan?

—En el Parque Chas.

No importaba. Agarrábamos un colectivo y nos íbamos a Parque Chas. Todo con tal de ir al cine.

Desde que tenía pantalón corto hago la imitación del pato. Hacía al pato, al padre, al patito, a la abuelita. Un día tenía que cambiarme una corona de la boca y le pedí por favor al dentista que me dejara igualito. Tenía miedo de que después no pudiera hacer más al pato.

Era un tipo querido en mi barrio y estaba acostumbrado al buen trato de los vecinos de entonces. Para un carnaval, mi abuela, con dos almohadas de las que venían con funda de puntillas en aquel entonces, ahora ya no se molesta nadie en hacerlo, me hace las bombachas de gaucho. Las descosió y les puso un elástico, para las piernas. Me puse un chiripá, un sombrero de mi viejo con un alfiler al frente para que el ala quedara levantada, una camisa blanca de mi hermano. Y salgo de mi casa. Voy caminando por… cuando paso frente a dos hermanas que estaban paradas en la puerta de una casa, me dicen:

—Esta noche se quedan sin almohadas ustedes, ¿no?

Para qué me lo dijo… Me fui llorando a mi casa y me saqué todo. Y ahí se terminó mi noche de carnaval.

Hay que tener mucho cuidado con la forma de tratar a un chico, con lo que se le dice. Hay cosas que lo pueden marcar para siempre.

No me gustaba ir a la escuela. El primer día, mi hermano me llevó arrastrando de una mano. Yo gritaba desesperado. No quiero, no quiero…

Primero inferior. En la escuela mixta de la calle Federico Lacroze al 3800. Enseguida me agarró un trauma porque la maestra me quería corregir la zurdera. Quería que hiciera los palotes con la mano derecha. Entonces me daba con la regla. Ahí le empecé a tomar idea al colegio. Al final me cambiaron de escuela, me pusieron en una de varones, en la calle Vera. Ahí mi mamá le habló de mí a la maestra, y ella me laburó. Me puso en primera fila, muy viva. Me conversó, me hizo dos o tres preguntitas.

—¿Qué deporte te gusta más?

—La “talope”.

La “talope”. Y le dio gracia y yo me sentí “uy, la hice reír”… y ahí ya me laburó. Entonces ya me quedé lo más bien en esa escuela. Después volví a la escuela mixta de Federico Lacroze, hasta cuarto grado, y finalmente terminé en la escuela de Jorge Newbery y Roseti.

Pero lo primero que me acuerdo de la escuela es mi hermano el primer día de clase arrastrándome por la calle. Olleros, Guevara, Maure, Jorge Newbery. Tres cuadras arrastrándome. Mi hermano Ito.

Siempre fui muy vergonzoso. En la escuela jamás dije un versito. Me moría de vergüenza. Una vez mi hermana me propuso hacer una representación del colegio en el cine Argos. Ella estaba en segundo grado y yo en cuarto.

—¿Qué tengo que decir?

—“Y yo soy Mendoza con sus bellas tradiciones”.

—¡Todo eso!

—Cómo todo eso. ¿Vos no querés ser artista?

—Sí, pero cómo voy a decir todo eso. Me voy a olvidar.

—¡Qué barbaridad!

—¡Y bueno, me olvido!

No lo hago. Lo hace ella y yo la acompaño. El cine Argos quedaba a cuatro cuadras de mi casa, Álvarez Thomas y Federico Lacroze. Era cómo el Ópera, pero en chiquitito, lo había hecho el mismo arquitecto. Y yo me conformé mirando al acomodador, que hacía de maquinista ese día. Me quedé sentadito mirándolo. El hombre recibía las órdenes de la directora. Abría y cerraba el telón.

—¿Señor, no me dejaría abrirlo a mí?

—No, no, no a vos no, pibe, ¡porque vos vas a meter la pata!

—Yo no, señor. Yo vi cómo lo hacía usted.

—¿Pero vos te animás?

—Sí, sí. Usted nada más dígame cuándo abro y cuándo cierro.

—¡Dale ahora! Suave… suave… suave… muy bien, muy bien.

Termina el número de baile.

—¡Ahora cerralo! ¡Dale… dale… dale!

Yo era el rey. Se veían en el escenario los telones colgando, tres o cuatro filas de telones, miles de colores. Para mí era lo máximo. Me conformaba con eso, estar allí dentro, pisar el escenario.

El cine salía veinte guita. Nos veíamos las películas en continuado. Errol Flynn, Bette Davis, Edward Robinson, James Cagney. Íbamos al Regio o al Argos. Ahí podía actuar y hacer reír a mis amigos. Hacía cualquier cosa:

—¡Caya boca si no yamo comodador! —cuando alguno jodía.

Y la respuesta no tardaba en llegar:

—¡Callate la boca, ruso!

Con mis amigos nos veíamos cuatro películas. Entrábamos a las dos de la tarde. Yo ya estaba en sexto grado. Nuestro maestro estudiaba Medicina, iba en moto a la escuela y la estacionaba a mitad de calle en Jorge Newbery, contra una columna. Cuando llegábamos y no veíamos la moto: “No vino, ¡al cine!”. Llegaba a mi casa, me sacaba el guardapolvo, mi vieja me daba los veinte guita para el cine y diez para cinco de tortitas y cinco de bizcocho con grasa. Los compraba al lado del cine Regio, que ya tenía los paquetitos preparados para los intervalos. Los vendía una familia amorosa, los Cioti, que después de muchos años me fueron a saludar al camarín, les vi cara conocida y les pregunté si no eran los del cine. No lo podían creer. No podían creer que yo de chico les comprara tortitas, bizcochos y todavía me acordara de ellos. Volvieron y me llenaron el camarín de bombones y yemitas de huevo.

En el cine Regio se abría el techo. Era oscuro, oscuro, entonces cuando terminaba la película se abría el techo para el intervalo. Y entraba el sol. Ahí me iba a comprar los bizcochos y las tortitas. Mientras tanto el chocolatinero nos miraba con mala cara. No le gustaba nada. En el cine Argos vendían los chocolatines y caramelos más caros. Solamente los podían comprar los de la super pullman. Ahí se ubicaban los bacanes, venía el novio con la piba y la madre. Llamaban al chocolatinero, que llegaba con la linternita, y compraban Tofi, unos caramelos de leche finos, que venían en una lata ovalada, colorada y envueltos en celofán. También chocolate Colibrí, chocolate con menta. Qué bacán… Cuando podíamos juntar un mango, íbamos a la super pullman para hacernos los finos.

En un palco de ese cine, invitado por la señora del comisario de la seccional 29, me vi Dr. Jekyll and Mr. Hyde, la primera, con John Barrymore. Le crecía la cabeza al tipo, era una buena caracterización. Y mientras yo me tapaba la cara, la señora, con un paquete gigante de facturas, me convidaba medialunas y sacramentos.

Ya más grande, con mi amigo Isaías, cazábamos el diario y nos íbamos a ver todos los festivales de Carlitos Chaplin, Buster Keaton. Después aparecen las de Danny Kaye, las de Esther Williams, llenas de colores, espectaculares. Era ver de a cuatro películas, salías ciego del cine. En verano, el sol, a la salida, te pegaba en la cara y no se veía nada. Y el Villa Crespo daba cinco películas. Enfrente estaba el Rívoli, al que uno entraba y caminaba siempre sobre semillas de girasol. Ahí una vez fuimos tres y había un solo tipo sentado adelante. Era una clásica película del oeste, donde los cowboys no morfan nunca. Es increíble, ¡no comen! ¡Si ponés un restorán ahí, te fundís! No comen, ¡siempre whisky toman! Y cada tanto se bañan. Entonces el tipo de adelante se cansó.

—¡Má la puta que lo parió estos hijos de puta! No comen, no cagan, no piyan. ¡Me voy a dormir la siesta a mi casa!

Y se fue. El Rívoli. Quedaba a diez cuadras de Chacarita.

Después, frente al Regio, estaba el Giribone, donde iban los peones del mercado, que, además de entrar descalzos, se peleaban, tiraban naranjas a la pantalla. ¡Un olor a patas!

Era la época en la que el cine era accesible para todos. Entraban los vagos descalzos, orinaban en la sala y vos veías los ríos de líquido que bajaban hasta el escenario.

A mí me enloquecían los telones rojos con flecos dorados. El del cine Argos de Colegiales, Lacroze y Álvarez Thomas, era de terciopelo azul con flecos plateados, una copia del Opera, que lo había hecho el mismo arquitecto. Un día laburé ahí para el día de mi cumpleaños, se vino todo Chacarita a verme. Hice un show inolvidable, estaban todos los chicos del barrio, pero ya con sus hijos, con sus familias. ¡Uh, qué emoción!

SABE QUÉ PASA… YO SOY NUEVO DEL BARRIO…

De chico siempre me gustaba ser el líder. Por ejemplo, si jugábamos a los soldados, yo tenía que ser el capitán. Me sentía medio organizador y los demás pibes me seguían. Cuando yo proponía algo, todos se movilizaban para que se hiciera. En cada lado que íbamos yo decía: qué lindo lugar para hacer un asadito. Siempre se me cruzaba que quería comer un asadito. Jodí tanto que al final un día nos fuimos a comer un asadito a los lagos de Palermo, en el vivero. Habíamos hecho el fueguito, pusimos la carne, y cayeron los de la policía montada.

—Muchachos, lo siento mucho, pero tienen que salir de acá. En minutos va a pasar el general Perón. Así que por favor tienen que correrse de acá.

Justo ese día coincidió con “La cacería del zorro” organizada por Perón. ¡La cacería del zorro en los lagos de Palermo! Mirá de la época que estoy hablando. Cerró Palermo para la cacería del zorro. Nos tuvimos que volver con el carbón en una lata y las achuras sin hacer.

Cuando modernizaron la zona donde estaba el arroyo Saavedra, la adoquinaron. Y después le pusieron taquitos de madera. Ahí trabajaban los de los tranvías, los de la Corporación de Transporte. Cada vez que pasaba decía:

—Qué lindo hacerse un asadito ahí con estos tipos. Con la parrillita montada ahí en los taquitos… morfar ahí…

—¡Pero qué hincha pelota con el asadito! —me decían los muchachos.

—Y bueno, ¿vamos a hacerlo, che?

—¡Bueno che!

—¡Y dale, así le damos el gusto!

Le hablamos al sereno del lugar.

—Buenas, señor. A nosotros nos gustaría hacer un asadito acá… en medio de la calle, ¿vio?

—¡¿Cómo un asado?!

—Sí, sí, es un antojo que tenemos. Hacer un asadito ahí. Nosotros traeríamos la carne, lo hacemos con los taquitos de madera de acá y… pondríamos el vino.

Cuando dije la carne y el vino el tipo agarró viaje enseguida.

—Bueno, cuando quieran.

Fuimos al otro día. Yo, que era carniza, llevé la carne, los muchachos pusieron el vinito. La gente pasaba en los tranvías y no lo podía creer. Como si fuéramos albañiles, viste. Los gustos antojadizos que tenía.

Las veces que habré pasado por obras en construcción, cuando ya era conocido, y los albañiles me invitaban.

—¡Hay colada, muchachos!

—¡Uh, Balá, venga, venga, dele!

Y me sentaba a comer con ellos. Esos asaditos son una belleza. Esa gente es una belleza.

Cuando paso y veo un negocio que están por inaugurar, me meto. Los tipos laburando adentro, albañiles, herreros, electricistas. Los tipos no entienden nada.

—A ver si me lo terminan, muchachos, eh… ¿Puede ser para mañana ya tener todo listo?

—¡Cómo todo listo! Pero ¿quién es este?

—¡Es Carlitos Balá!

¡¿Es Carlitos Balá?! ¡Carlitos, Carlitos!

Les doy fotos, les firmo. Es hermoso mantener ese contacto con la gente. Si yo tuviera guita, podría hacerlo más a lo grande. Dándoles más cosas. Yo laburaría gratis por esa gente. Son los que más disfrutan.

Salí a mi mamá. Mi vieja era muy graciosa, muy divertida, muy simpática. Era delgadita, movediza, hermosa. Imitaba cualquier cosa. Hacía turcos, judíos, gallegos

Cuando íbamos juntos al centro, a pagar los veinticinco pesos por mes del crédito de La Piedad, cruzábamos la calle 9 de Julio y cuando pasábamos por el obelisco nos hacíamos los payucas.

—¡Cuidado, mamá, eh! Cuidado que se viene abajo eso.

—¡Uuuy hijo, vamos, vamos que se viene!

Y alguno se paraba a tranquilizarnos.

—No, señora, cómo se va a caer el obelisco. Esto es de cemento, está bien armado. Está hecho por ingenieros…

—¡No, no, no! Me parece que se movió la punta.

—Pero, señora, cómo se va a mover…

—Nada, nada. Vamo, vamo, vamo, hijo, que se nos viene encima.

Caminábamos por Florida y llegando a Harrods nos poníamos a charlar en inglés, frente a las vidrieras.

—Oh, mader. Ar iu strein tu friz aur jor güi can ai top…

—Por qué no hablan en argentino, por qué no hablan… —saltó uno que se engranó.

Y yo era el cómico de la barra del barrio. Pero siempre jodiendo en la calle, a un escenario no subía ni a cañonazos. Nos juntábamos siempre en la esquina, Federico Lacroze y Fraga o Fraga y Olleros. Cuando cada uno se liberaba de sus ocupaciones, se bañaba, empilchaba y se iba para la esquina. Charlábamos, soñábamos. Salíamos a caminar por Federico Lacroze, cada casa tenía un chiste, cada persona tenía un sobrenombre. Íbamos hasta Cabildo, después Monroe, caminando, fumando uno, dos, tres… Y nos gustaba morfar algo, entonces entrábamos a una panadería, pedíamos un pan, salíamos para la fiambrería y como caíamos simpáticos nos ponían roquefort o nos regalaba algo a cambio de un chiste.

Una vez, había un concierto de piano en una salita cerca del Mercado de Dorrego, que no existe más, bien de barrio. Era una salita abierta y justo pasamos nosotros con finucho, pero le faltaba sal. El finucho era el hinojo en italiano. Pero decir hinojo era muy fino para nosotros. La concertista estaba tocando algo de Chopin. Cuando finalizó la pieza me puse el finucho en el bolsillito de la camisa y aplaudí.

¡Bravo! Muy bien, ¡excepcional! Qué teníamos que opinar nosotros, como si fuéramos los críticos. No teníamos nada que hacer.

—Gracias, gracias. —La chica nos agradecía.

—Ahora, perdóneme la molestia, señora, ¿no tendría un poco de sal?

—¿Sal? ¿Para qué?

—No, es que nos dieron finucho, sabe…

En el barrio había vendedores ambulantes. Estaban los turcos, con sombrero y esos zapatos antiguos de gamuza colorados, abotonados.

¡Avanti, avanti! Todo el mundo se preguntaba qué vendía el tipo. Avanti era una marca de toscanos. No, él quería decir “a veinte”, que vendía todo a veinte. Venía con un carrito lleno de cosas. Peines, peinetas, espejitos.

Una vez, mi viejo me mandó a comprar leche cuajada a la cantina donde paraban los turcos. ¡Un olor a pata! Eran ambulantes, caminaban todo el día con cuarenta toallas al hombro. Laburaban todo el día. Con el tiempo, se adueñaron de la calle Alsina.

Salomón Salmún un día lo llamó a mi viejo y le propuso poner una tienda a medias. Tenía que invertir cinco mil pesos. En aquella época era mucha plata, no se quiso arriesgar. Si no, hoy yo tendría una sedería. Salomón Salmún fue el primer tipo que compró un Cadillac negro con televisor en Argentina.

Hincha de Chacarita. Desde siempre. Pero debo haber ido tres veces a la cancha. La tercera hubo una avalancha y se vinieron todos para abajo, tiraron el alambrado. No quise ir más. Y ahora tampoco, porque los horarios de los partidos coinciden con las funciones de mi circo. Las canchas me dan un poco de nostalgia. El pasto, el fútbol entre barrios, las caras paspadas del frío, la acidez de la mandarina. Yo prefería el cine. El cine, para mí, era un templo. Apagadita la luz, oscurito. Me molestaba el tipo que abría el terciopelo de atrás, la pana de los telones, y dejaba entrar la luz. Hasta el ruido me molestaba. Cuando cerraban siempre quedaba algo de luz que se metía y reflejaba.

—¡¿Pueden cerrar la cortina?!

O el acomodador que sacudía las monedas de propina. Chk chk chk chchchchck y le gritaba a alguno de afuera.

—¡Qué hacés! ¿Cómo salió Boca, che?!

—Hermano, se oye todo… ¡No sé si escucharte a vos o la película!

De chico, uno es muy inconsciente. De chico vos cargás a gente que hoy no lo harías. Sos inconsciente. Reírte de un rengo, reírte de un gordo, reírte de los demás.

Viviendo en Chacarita, para nosotros, el Día de los Muertos era una fiesta. Una novedad. Cosa de chicos. Caminábamos contentos por el cementerio. Mirá qué inocentes. Porque veíamos el movimiento de los coches, los floristas que iban y venían. Para ellos también era una fiesta, estaban contentos por la guita que hacían. Aunque muchos de ellos después se la jugaban toda.

Mi casa quedaba a dos cuadras del cementerio. Yo estudiaba con el hijo del administrador, además de llevarle la carne. Ellos vivían adentro. Yo iba a hacer los deberes y cuando oscurecía un poco:

—Bueno… me voy yendo…

—Pará, ¡no te vayas! ¿No querés venir a andar a caballo?

—¡A caballo! ¿A dónde?

—Adentro.

—¡Eh! ¿Adentro?

—Sí, vamos con mi hermana todos los días a pasear por el cementerio.

Para él era normal. Había nacido ahí adentro. A veces me llevaba a recorrerlo y era un experto.

—Mirá qué linda bóveda esta… esta otra tiene incrustaciones de oro…

Y a mí, que siempre me parecía que algo se movía:

—¡No, dejá! Chau, chau, chau. —Y me rajaba.

Para Navidad salíamos a festejar. Cosa de chicos. Había un pibe gordito, Eduardo, que tocaba el bandoneón, le decíamos Troilo. Íbamos con él a dar serenatas a esas casas de inquilinato. Siempre había uno que se asomaba del piso más alto.

—A ver si dejano dormireno…

Eran sepultureros. En mi barrio, muchos eran sepultureros. La vestimenta era camiseta de lana, faja negra y ese pantalón gris de sepulturero. La mayoría usaba bigote. De noche se mamaban y eran capaces de cualquier cosa. De día, cuando salían frescos, no le daban bola a nadie.

—Buenos días.

—Buenos días.

Se iban derecho al trabajo. Apenas respondían al saludo. A veces volvían de noche del cementerio.

—¿No tenés miedo?

—¿Tener miedo? En Italia nos comíamos las ratas, ¿vamo a tener miedo…?

Humberto Manobella era un sepulturero del barrio. Se iba temprano con su hijo, que aprendía el oficio. A la tarde, padre e hijo llegaban del cementerio, se lavaban la cara, se cambiaban. A las seis, se iban para el bodegón con un acordeón. Se ponían a tocar y a cantar para todo el boliche. Comían ahí, les preparaban cosas italianas con picante. Y a la mañana siguiente de nuevo a laburar.

La mayoría de los que están en eso toman porque ven la muerte muy de cerca. Uno un día se quedó dormido en un nicho bajo y cuando los compañeros lo encontraron lo creyeron muerto.

Fui hasta sexto grado, no seguí estudiando. Porque era un vago. Mis viejos no me apuraban y entonces te quedás. Pero era un vago. Estudié contabilidad, me compré los libritos, cuadernitos, reglitas. Dactilografía fue lo único que me sirvió para los libretos, los contratos. Pero era un vago. Tendría que haber aprendido por lo menos inglés. Si hubiera aprendido inglés me iba a Estados Unidos. Agarraba una valijita, diez lucas en el bolsillo. Y a golpear puertas. Ma’ qué sé yo…

Un personaje del barrio era Tucalopito. El aire es gratis, el aire es de todos. Yo a usted no lo toco, toco el aire… el aire es gratis, el aire es de todos… Yo a usted no lo toco, yo a usted no lo molesto… el aire es gratis el aire es de todos… Eso en mi barrio lo decía Tucalopito. Es también el inventor del cú cú, cuando me tiro la parte de atrás del saco hacia abajo y muevo el cuello y la cabeza para adelante. Él se acomodaba el saco cada vez que se quería levantar una mina, como que el saco le molestaba, se le subía. Se acomodaba y empezaba a seguir a alguna piba por la calle. Era la época en que las mujeres te decían: “retírese que me compromete”. Yo, al movimiento que él hacía, le agregué el sonido: ¡cú cú!

El nombre le quedó porque le gustaba comprarse pitos cuando era chico. Siempre que tenía diez guita se compraba un pito. Le quedó Tucalopito. Andaba por todos lados ¡prrrrrrrr prrrrrrrrr!

Siempre empilchaba así nomás, hasta que un día me hizo acompañarlo a La Chinche, en la calle Libertad, a comprarse un traje usado. Ahí vendían sacos, smokings, fracs, galeras, El vendedor que atendía le bajo un traje con la caña porque estaba colgado alto. Cuando Tucalopito vio el saco se sorprendió porque tenía botones en la manga.

—¡Cómo, este saco tiene los botones acá!

—¿Qué decís, pibe? ¡Se ve que estás acostumbrado a usar campera vos!… —le dijo el que atendía. Nunca había tenido un traje.

El barrio estaba repleto de personalidades memorables, había montones de personajes. Apizzicalomuzzune era uno de esos personajes. Apizzicalomuzzune enciende el toscano. Se ponía un toscano adentro de la pipa, y cuando pasaba por el mercado le gritábamos:

—¡Apizzicalomuzzune!

—La puta madre que te parió, hico de puta, ¿quién es?…

Y te entraba a correr. Pobrecito… y eran viejos de ochenta y pico de años. Todos tanos de la guerra, no existen más.

Después estaba “Oiga señor oiga”. Un tipo que no le gustaba que le dijeran eso. Cartonero era, andaba con un panamá. ¿De dónde sacó el panamá si era un ciruja? Chinchudo pero en serio. Y cada vez que pasaba.

—¡Oiga, señor, oiga!

—Te voy a matar, la puta que te parió.

No le gustaba que le dijeran así.

Había también un viejito raro que vendía maní. Cuando se oía que iba llegando todos se preparaban. Juntaban piedras y se escondían. Cuando el viejo ya estaba cerca le tiraban las piedras al tacho de maní y le gritaban:

—¡María!

Y la salida del tipo era:

—La puta que te parió hico de puta… tu vieca que estará coquiendo con otro abaco de la cama…

¿Por qué abajo? Esa era la salida que tenía él para defenderse.

Había otro viejito más raro que cuando te lo encontrabas te miraba y te decía:

—Tacátela… pelátela… te doy tinco. —Mirá qué personaje.