Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Libros Singulares (LS)

- Sprache: Spanisch

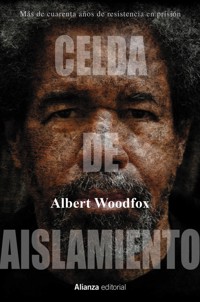

Las memorias del preso que más tiempo ha pasado en celda de aislamiento en Estados Unidos "Su principal objetivo era doblegar mi espíritu. No lo consiguieron. He sido testigo de los horrores de la crueldad del hombre con el hombre. No perdí mi humanidad. Llevo las cicatrices de las palizas, de la soledad, del aislamiento y la persecución. Pero también llevo la marca de cada acto de bondad." Estas memorias cuentan la inolvidable historia de un hombre que pasó más de cuatro décadas en una celda de aislamiento: dos por tres metros, veintitrés horas al día, en la notoria prisión de Angola en Luisiana, por un crimen que no había cometido. Detenido repetidas veces en su juventud en Nueva Orleans, en sus primeros años en la cárcel se unió al Partido de las Panteras Negras por su compromiso social y su código de conducta. Se encontraba cumpliendo una condena de cincuenta años por robo a mano armada cuando, el 17 de abril de 1972, fue asesinado un guardia blanco. Albert y otro miembro de las Panteras Negras fueron acusados del crimen de inmediato y trasladados a celdas de aislamiento por el director de la prisión. Sin pruebas reales, fueron condenados a cadena perpetua en celdas de aislamiento. Pasaron décadas antes de que Albert consiguiera un abogado competente. A pesar de todo, no fue liberado hasta dieciséis años después, en febrero de 2016. Albert Woodfox es el preso que más tiempo ha pasado en celda de aislamiento en Estados Unidos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 832

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Albert Woodfox

con Leslie George

CELDA DE AISLAMIENTO

MÁS DE CUARENTA AÑOS DE RESISTENCIA EN PRISIÓN. MI HISTORIA DE TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA

Traducción de Alejandro Pradera

Mi experiencia me dice que, debido al racismo institucional e individual, los afroamericanos nacen socialmente muertos y se pasan el resto de sus vidas luchando por vivir.

Ecos

Ecos de sabiduría oigo a menudo,

la fuerza de una madre suavemente en mis oídos.

Ecos de mujer, que lucen muy brillantes,

ecos de una madre en la noche más oscura.

Ecos de sabiduría en los labios de mi madre, demasiado joven

para entender que esa sabiduría estaba en un suave beso.

Ecos de amor y ecos de temor

que la arrogancia de la masculinidad no me dejaba oír.

Ecos de dolor que todavía guardo junto a mí

mientras lloro la pérdida de mi única heroína de verdad.

Ecos del seno de una madre,

de unos latidos tan queridos,

la vida empieza con mis primeras lágrimas.

Ecos de pasos dados en el pasado,

ecos de masculinidad delante de un espejo.

Ecos de maternidad cariñosa y cercana,

ecos de una madre que perdí y siempre oiré.

Albert Woodfox, 1995

Índice

Prólogo

1. El principio

AÑOS SESENTA

2. Los High Steppers

3. Persecución en coche

4. Angola, años sesenta

5. Días de cárcel

6. Libertad condicional y vuelta a la cárcel

7. Artista del atraco

8. Atraco en el Tony’s Green Room

9. Evasión

AÑOS SETENTA

10. Encuentro con el Partido de las Panteras Negras

11. ¿Qué es el Partido?

12. Motín carcelario en Nueva York

13. Rehenes

14. Angola, 1971

15. Herman Wallace

16. 17 de abril de 1972

17. CCR

18. Llega King

19. Guerras en el CCR

20. Mi juicio, 1973

21. El juicio de Herman, 1974

22. King cae en la trampa

23. Gary Tyler

24. Huecos para la comida

25. Mi máximo logro

26. La batalla de los registros

AÑOS OCHENTA

27. «Te tengo cogido»

28. Visita médica

29. Los registros y el fraude del Comité de Reclasificación

30. Camaradas

31. Visitas en sala

32. Madurez

AÑOS NOVENTA

33. Justicia demorada es justicia denegada

34. Mi mayor pérdida

35. Preparándome para el juicio

36. Amite City

37. Los cruzados

38. Mi juicio, 1998

39. De vuelta a Angola

2000-2010

40. Permanecemos unidos

41. Ocultación de pruebas

42. King sale del vientre de la bestia

43. Tortura en el Campo J

44. Cruel e insólito

45. «¿Sigue usted estando cuerdo?»

46. 2008

47. Nunca distantes

2011-2016

48. Tortura

49. Cuarenta años

50. Hombre de acero

51. Los fines de la justicia

52. Teorías

53. La lucha continúa

54. Un trato por la libertad, no por la justicia

Epílogo

Agradecimientos

Créditos

PRÓLOGO

19 de febrero de 2016

Me desperté cuando aún era de noche. Todo lo que poseía cabía en dos bolsas de basura de plástico que había dejado en un rincón de mi celda. «Pero ¿cuándo te va a dejar salir esta gente?», solía preguntarme mi madre. «Hoy, Mamá», pensé. Lo primero que iba a hacer era visitar su tumba. Durante años había vivido con la carga de no haber podido despedirme de ella. Había cargado con un peso muy grande.

Me levanté, hice la cama, barrí y fregué el suelo. Me quité el pantalón del chándal, lo doblé, y lo guardé en una de las bolsas. Me puse el mono penitenciario de color naranja exigido para comparecer ante el tribunal aquella mañana. Un amigo me había dado ropa de calle para que me la pusiera después. Extendí la ropa encima de mi cama.

A lo largo de los años mucha gente me escribió a la cárcel para preguntarme cómo sobreviví cuarenta años en una celda individual, encerrado veintitrés horas al día. Convertí mi celda en una universidad, les contestaba, en un salón de debates, en una facultad de Derecho. Plantando cara sin echarme para atrás, les decía. Yo creía en la humanidad, decía. Me quería a mí mismo. De la desesperanza, de la claustrofobia, la brutalidad y el miedo no decía nada. Miré por la ventana. Había una furgoneta de una cadena de noticias aparcada en la calle a poca distancia de la cárcel, con los faros todavía encendidos, aunque ya empezaba a clarear. Podré ir donde quiera. Ver el cielo por la noche. Me recosté en mi litera y esperé.

CAPÍTULO 1

EL PRINCIPIO

Nací en el ala «para negros» del Hospital de la Caridad de Nueva Orleans el 19 de febrero de 1947, al día siguiente del Mardi Gras, el famoso Martes de Carnaval de la ciudad. Mi madre, Ruby Edwards, tenía 17 años. Mi padre había desaparecido. La dejó, me contó mi madre, porque ella vivía en el barrio equivocado. Vivimos en Nueva Orleans hasta que cumplí 5 años y mi madre se enamoró de un hombre llamado James B. Mable, cocinero de la Armada de Estados Unidos. Fue el primer y único hombre al que he llamado «Daddy» («papi») en mi vida. Se casaron y tuvieron otros cuatro hijos, una niña y tres niños.

Durante aquellos años nos mudamos seis o siete veces de una base naval a otra. El trabajo de «Daddy» consistía en dar de comer a la tripulación del buque al que le destinaran. Los fines de semana, cuando el personal de la Armada tenía permiso para ir con sus familiares, «Daddy» me llevaba a su barco. Recuerdo que una vez me acerqué al borde de un portaaviones para ver el agua mientras él me agarraba de la camisa por detrás para que no me llevara el fuerte viento.

Fui un niño rebelde. Cuando tenía 7 u 8 años, desafié a mi mamá a un combate de lucha libre. «Te puedo ganar», le dije. «Si te gano yo, tendrás que llevar puesto un vestido de mujer todo el día», me dijo ella. Era el peor castigo que me podía imaginar, pero accedí. Me inmovilizó en cuestión de segundos. No sé de dónde sacaría mi madre aquel vestido, pero me lo puse. Por lo menos estaba cumpliendo mi palabra. «Un hombre no es nada sin su palabra», me decía. Estuve oyéndolo toda mi infancia.

Durante un tiempo mi mamá fue mi mundo. Orgullosa, decidida y guapa, cuidaba de nosotros. No sabía leer ni escribir, pero sí sumar y restar, y se le daba bien el dinero; era capaz de exprimir un centavo hasta que pedía misericordia. Al haberse criado en el Sur racista, mi madre tenía mucha práctica en sobrevivir con lo mínimo. Cuando «Daddy» estaba de permiso, íbamos a la pequeña granja de sus padres donde él se crió, en La Grange, Carolina del Norte. Allí mis abuelos cultivaban sandías, coles, maíz, tabaco y boniatos. Detrás de la casa había un gallinero, y un poco más allá un bosque al que íbamos a coger fresas silvestres. A mi abuela le encantaba pescar, pero le daban miedo las barcas. Yo era el único en quien confiaba mi abuela para que la llevara remando hasta el medio del río, al que llamábamos el bayou1, ya que mi madre era de Luisiana.

Mi abuela me enseñó a limpiar y cocinar el pescado. Me enseñó las tareas de la granja. Yo daba de comer a las gallinas y trabajaba en el campo. Aprendí a llevar un tiro de mulas siendo muy pequeño. Cuando cosechábamos el tabaco, yo llevaba una carreta muy estrecha tirada por una mula que cabía por entre las hileras de las plantas de tabaco. Los costados de la carreta estaban hechos de retales de sacos de arpillera, que iban clavados a unos postes que sobresalían desde las cuatro esquinas del cajón. Las recolectoras arrancaban las hojas y las extendían sobre la carreta. Cuando la carreta estaba llena, la llevaba al secadero, donde las mujeres ataban las hojas de tabaco y las colgaban de unos palos, que posteriormente se colocaban dentro del secadero en unos bastidores. Cuando el secadero estaba lleno, se encendía la calefacción y así se curaba el tabaco antes de enviarlo y venderlo a las plantas envasadoras. Cuando yo tenía 9 o 10 años, iba y venía en autostop a una fábrica de tabaco en Winston-Salem, 300 kilómetros por trayecto. A veces los conductores daban conversación, otras no. Mi trabajo en la fábrica consistía en ayudar a enrollar los fardos de tabaco para que tuvieran una medida determinada. Muchos niños de mi edad trabajaban allí.

Todo cambió después de cumplir 11 años. La Armada obligó a «Daddy» a jubilarse al cabo de veinticinco años de servicio, y entonces nos mudamos permanentemente a La Grange. Pasó de ser un master chief petty officer (el máximo grado de suboficial al que se puede ascender en la Armada) a ser un hombre negro que vivía en una granja en Carolina del Norte. Sin la responsabilidad y el respeto que se le otorgaba en la Armada, «Daddy» fue perdiendo su autoestima. Empezó a beber y a desahogar su frustración y su rabia con mi madre. «Daddy» nunca nos pegó ni a mí, ni a mis hermanos, ni a mi hermana. Pero sí pegaba a mi madre. Cuando le pegaba, mi madre gritaba e intentaba pelear, pero era una mujer menuda. Con su tamaño y su fuerza, él podía más que ella. Nunca sabíamos cuándo iba a tener la siguiente explosión de ira y amargura. Nada nos alertaba con antelación de cómo iba a reaccionar en un momento dado, de modo que vivíamos en una confusión y un temor constantes. Una vez le dio tal paliza a mi madre que las hermanas de «Daddy» vinieron a verla y le dijeron que temían por su vida, que si no se marchaba, él podría acabar matándola. Mi madre no quería marcharse, pero algo le decía que si seguía con «Daddy» corría peligro. Tarde o temprano, la violencia que ejercía contra ella acabaría usándola contra sus hijos. Ideó un plan secreto con las hermanas de «Daddy» para escaparse y llevarnos consigo. Debido a su escasa educación y experiencia, el único lugar donde se sentía segura era Nueva Orleans, donde nació y se crió. Así que su destino era Nueva Orleans.

El día que Mamá tenía planeado que nos marcháramos, «Daddy» estaba a punto de salir de casa cuando mi hermana Violetta, de 5 años, le dijo que quería ir con él. Mi hermano menor James, que tenía 3 años, dijo que él también quería ir. Mamá le dijo a Violetta: «¿Por qué no te quedas en casa, Vi? Creo que deberías quedarte». Violetta era la favorita de «Daddy», y él dijo que podía acompañarle. Y James también. Todos les vimos salir por la puerta. Mamá recurrió a mis tías y les dijo: «No me voy, sin mis hijos no me voy». Ellas le dijeron en los términos más enérgicos que tenía que marcharse porque de ello dependían su vida y las de sus hijos. Le prometieron que ya le mandarían a Vi y a James con alguien. Fue la decisión más difícil que tuvo que tomar mi madre en toda su vida. Nos llevó a mí, a mi hermano Haywood, que tenía 2 años, y al bebé, Michael, que no había cumplido uno, hasta la estación de autobuses de la línea Greyhound. Subimos al autobús y fuimos de un tirón hasta Nueva Orleans, sin Vi y sin James. Mamá estuvo llorando intermitentemente todo el viaje. Estaba llena de ira, de temor y de remordimientos porque sentía que había abandonado a dos de sus hijos, aunque sabía que iba a volver a verlos en cuestión de días o semanas. Nunca imaginó que iban a pasar años antes de que volviera a verlos de nuevo. De haber sabido lo que ocurrió, nuestras vidas habrían sido distintas, porque nunca se habría marchado.

Mamá llamó a su hermano desde una cabina telefónica de la estación de autobuses de Nueva Orleans. El tío Joe vino a recogernos con la tía Gussie. Nos llevaron en coche a una casa que Gussie tenía en alquiler. Nunca olvidaré la dirección, 918 North Villere Street, en el 6º Distrito. Al entrar, la tía Gussie nos llevó por un largo pasillo hasta dos pequeñas habitaciones de la parte de atrás. Una de las habitaciones tenía una chimenea, y se convirtió en nuestra cocina improvisada. Mamá puso unas literas para mis hermanos y para mí. Y se instaló en la otra habitación como su dormitorio. Para utilizar el retrete teníamos que salir por la puerta principal y rodear la casa hasta el patio trasero. El retrete estaba en un cuartito adosado en la parte posterior de la casa. Había una bañera en otro cuartito que separaba la cocina de la tía Gussie de nuestras dos habitaciones, pero mi madre siempre nos obligaba a bañarnos en una gran tina de latón que había en la cocina. Mamá calentaba el agua en el pequeño fogón y la vertía en la tina para nosotros. Había un orinal en un rincón que utilizábamos como retrete provisional por las noches. Echábamos aceite de pino para que no saliera el mal olor. Una de nuestras tareas rutinarias cada mañana era vaciar el orinal.

La ciudad de Nueva Orleans está formada por distritos (wards), y nosotros vivíamos en el 6º, también llamado el Tremé2. En aquellos tiempos era un barrio negro, una mezcla de clase trabajadora y de gente pobre. Nosotros vivíamos en el sector pobre. La avenida Claiborne era la calle más transitada del Tremé porque la mayoría de las empresas del 6º Distrito estaban allí. Era nuestra Canal Street, la principal zona de negocios de Nueva Orleans. Comercios pequeños regentados por negros, como las tiendas de alimentación, los salones de belleza, las tiendas de ropa, las lavanderías, las barberías, las panaderías y los bares, bordeaban Claiborne. La mediana de Claiborne era una larga isleta cubierta de hierba y bordeada de árboles, y se consideraba «terreno neutral». Era uno de los lugares de reunión favoritos para la gente del barrio durante la temporada del Carnaval y otras festividades importantes. Todo el mundo montaba su barbacoa o su picnic en el terreno neutral. Después del colegio, mis amigos y yo jugábamos a hacer placajes de fútbol americano, allí, a la sombra de los árboles que bordeaban Claiborne.

Cuando no estábamos jugando en el terreno neutral, jugábamos al béisbol en la calle. Cuando no hacía demasiado calor, los niños jugaban descalzos, y reservaban sus zapatos para ir al colegio. Casi todas las casas del 6º Distrito eran iguales, las llamábamos «casas de escopeta». Si uno se ponía delante de la puerta principal y disparaba una escopeta, la bala saldría directamente por la puerta de atrás. Nuestra casa era una escopeta doble. En mi calle, todas las casas tenían delante un pequeño porche o unas escaleras donde se reunía la gente. Había postes de teléfono a ambos lados de la calle, con cables combados colgando entre ellos. No se veía ni un solo edificio alto, salvo el campanario de una iglesia aquí y allá, y la Escuela Primaria Joseph A. Craig. Todas las casas tenían un callejón lateral con una valla de separación. Mis amigos y yo nos saltábamos las vallas para atajar de una calle a otra. Después empezamos a saltárnoslas para huir de la policía.

Mi madre quería lo mejor para nosotros, pero como era analfabeta funcional no conseguía lo que podría considerarse un empleo estable. Así que trabajaba a salto de mata y hacía lo que hiciera falta para darnos de comer, y a veces eso incluía prostituirse. Mi madre, que tan solo tenía 28 años cuando nos mudamos de vuelta a Nueva Orleans, y a pesar de haber tenido cinco hijos, seguía siendo una mujer muy guapa. Trabajaba en bares y en clubs nocturnos como camarera, haciendo la calle, y echando a los borrachos. Fuera había pobreza, pero dentro de nuestra casa mi madre creó un oasis para nosotros. Siempre ganó lo suficiente como para comprarnos ropa, poner comida en la mesa y pagarle el alquiler a la tía Gussie. Siempre se aseguraba que tuviéramos ropa de nuestra talla. La mayoría de los niños con los que crecí llevaban ropa heredada que les quedaba demasiado grande o demasiado pequeña. Algunos niños llevaban pantalones que les llegaban hasta los tobillos. Nosotros los llamábamos «pantalones tobilleros». Mamá nos decía que quería que tuviéramos algo mejor de lo que tuvo ella cuando era niña. Siempre nos compraba alguna prenda nueva para el primer día de colegio. No me di cuenta hasta que fui mucho mayor de los sacrificios que hacía para ofrecernos esas necesidades básicas.

Ella solía decir: «No quiero que mis hijos hagan lo que he tenido que hacer yo para ganarme la vida». Y: «Quiero que mis hijos tengan una vida mejor». Pero a veces nuestra necesidad de sobrevivir a la pobreza era un obstáculo. Cuando escaseaba el dinero y en casa ya no quedaba comida, yo robaba pan y latas de comida. A mí aquello nunca me pareció un delito, era supervivencia. En todo lo demás, nos las apañábamos. Para algunas comidas, la tía Gussie y yo pescábamos percas o salmonetes en el Bayou St. John. Si se me hacía un agujero en la suela del zapato, yo ponía una capa de papel de periódico dentro para poder seguir poniéndomelos. Pero yo tenía mi amor propio. No quería que nadie viera que tenía agujeros en los zapatos. En misa, cuando tocaba arrodillarse, yo me ponía medio encorvado, con una sola rodilla en tierra, para poder mantener la suela agujereada en el suelo y que los que estaban detrás de mí no vieran los agujeros. En una ocasión, una monja se acercó al extremo de mi banco y me dijo en voz alta que me arrodillara con las dos rodillas. Al ver que yo no lo hacía, me ordenó salir al pasillo que había entre los bancos. Me acerqué, y ella volvió a ordenarme que me pusiera de rodillas. Ahora todo el mundo me estaba mirando. Si me arrodillaba, toda la congregación que había detrás de mí iba a ver los agujeros de mis zapatos. Me negué. Me agarró del hombro e intentó obligarme a ponerme de rodillas. Cuando me resistí, la monja me echó de la iglesia. Volví de vez en cuando a la iglesia con mi madre, pero nunca olvidé la crueldad de aquella monja.

La tía Gussie iba a una iglesia baptista. A veces me llevaba a su iglesia a oír un concierto de gospel, y yo disfrutaba de las armonías y las voces. Los jueves, la tía Gussie me daba un dólar para que le trajera una «vela bendita» de su iglesia. Un jueves, cuando iba a comprarle su vela, vi a su pastor en la tienda de la esquina al pasar. Llevaba una caja llena de velas, que en la tienda costaban 50 centavos cada una. Le seguí. Quería ver cómo bendecía las velas, y esperaba verle realizar algún tipo de ceremonia cuando llegara a la iglesia, pero él se limitó a sacar las velas de la caja y ponerlas en la mesa para que la gente las comprara por un dólar. Eso para mí fue un shock, porque en aquellos tiempos 50 centavos era mucho dinero.

Nunca creí en Dios, ni siquiera de niño. No era capaz de entender la idea de un ser todopoderoso. Pero siempre me consideré una persona espiritual. Para mí, la espiritualidad es una sensación de conexión más allá de uno mismo. Teníamos una vieja perra llamada Trixie, y a veces yo tenía la sensación de que sabía lo que estaba pensando Trixie. Para mí aquello era espiritual.

Durante el día, a veces mis hermanos y yo nos quedábamos solos. Mi mamá podía estar durmiendo la mona, o estaba demasiado agotada para levantarse después de estar toda la noche alternando. A menudo no volvía a casa hasta las seis de la mañana. A veces me colaba en su habitación después de que ella se acostara y escondía el dinero que había ganado aquella noche para que, si ese día aparecía su novio, no se lo quitara. No servía de nada. Si mi madre estaba enamorada de un hombre, le daba todo lo que tenía, incluido su dinero.

La tía Gussie cocinaba y nos echaba una mano. Todos trabajábamos en casa, fregábamos los suelos, nos planchábamos la ropa. Recuerdo que planchaba con una plancha antigua que se calentaba sobre el fogón. Aprendimos a cuidar de nosotros mismos. Siempre cuidábamos unos de otros. Mi hermano pequeño Donald nació cuando yo tenía 12 años. Su papá era un marino mercante llamado Pete que tuvo una relación discontinua con mi mamá durante muchos años.

En aquellos tiempos todo estaba segregado entre blancos y negros. Los negros no podían ir a muchos sitios por culpa de las leyes racistas del Sur. En el cine los negros solo podían estar en el entresuelo. Tenían prohibidos los asientos del patio de butacas. No nos permitían estar parados en el vestíbulo ni delante del mostrador de chucherías. Para comprar palomitas o cualquier otra golosina teníamos que esperar junto a la puerta del vestíbulo hasta que pasara un acomodador blanco para poder darle el dinero y pedir. El acomodador nos traía la vuelta y los caramelos, las palomitas, o lo que quedara en la tienda.

Las únicas ocasiones en que realmente tenía contacto con los blancos era cuando íbamos al Barrio Francés o al barrio de las tiendas de Canal Street. La primera vez que sentí que una persona blanca podía ser una amenaza para mí yo estaba de pie junto a la parada de autobús de la esquina de Dumaine y Villere con mi madre, cuando pasaron delante de nosotros dos policías blancos en un coche patrulla. Mi madre me puso la mano sobre el hombro en actitud de protección y me colocó detrás de ella. A medida que fui creciendo me di cuenta de que los blancos se dirigían a los adultos negros llamándoles «boy» o «girl»3, y de la falta de respeto que suponía.

La primera vez que un blanco me llamó «nigger»4 yo tenía unos 12 años. Estaba esperando junto con docenas de niños al final del desfile del Mardi Gras, detrás del Auditorio Municipal, donde los participantes de las carrozas, que en aquellos tiempos eran todos blancos, regalaban las cuentas de colores y las baratijas que les habían sobrado. En una de las carrozas, el hombre que lanzaba las baratijas tenía en la mano un collar de cuentas de color perla realmente bonito. Pensé que sería un bonito regalo para mi mamá por su cumpleaños. Le dije a gritos: «¡Eh, señor, eh, señor!», y alargué la mano. Me señaló con el dedo al tiempo que levantaba las perlas por encima de su cabeza, y las tiró hacia mí. Cuando ya tenía las perlas a mi alcance, fui a cogerlas, pero una niña blanca que había a mi lado estiró la mano y las agarró al mismo tiempo que yo. Yo no las soltaba. Le hice un gesto al hombre de la carroza, y le dije a la niña: «¡Eh, las perlas me las estaba tirando a mí!» Le dije que quería regalárselas a mi mamá. La niña miró al hombre de la carroza, que seguía apuntándome con el dedo, y entonces ella rompió el collar y me llamó nigger. El dolor que me causó que aquella niña blanca me llamara nigger me acompañará para siempre.

En aquellos tiempos, la mayoría de los policías eran blancos. Pasaban por nuestro barrio deteniendo a los negros simplemente por estar parados en una esquina, acusándoles de merodear o de vagancia, a fin de poder cumplir con su cuota de arrestos. Una vez detenidos, a saber qué cargos les echarían encima a aquellos hombres. Mis amigos y yo sabíamos que sería lo que a la policía le diera la gana. Siempre supimos que la policía detenía a los hombres en nuestro barrio por el simple hecho de ser negros y nada más. Pero nunca hablábamos de ello. No éramos capaces de expresar el racismo ni queriendo. No comprendíamos sus profundidades, su sofisticación. Tan solo encajábamos el sufrimiento que provocaba.

En sexto curso asistí a una asignatura de estudios sociales que me enseñó mi lugar en el mundo. Teníamos un maestro afroamericano para una clase de niños negros que vivíamos en el mismo vecindario solo de negros, y el libro de texto de la asignatura solo mostraba lo que ocurría en la América blanca. Las imágenes y las historias del libro de texto no tenían nada que ver con nuestra realidad. No era la primera vez que era consciente de que los blancos tenían ventaja. Pero fue la primera vez que empecé a darme cuenta de que todo el mundo sabía que los blancos tenían ventaja. Fue la primera vez que comprendí que había algo terriblemente equivocado en este mundo, y que nadie hablaba de ello.

En aquella misma asignatura de estudios sociales me enseñaron que las mujeres como mi mamá, que trabajaban en los bares, se consideraban una deshonra para la sociedad. Yo siempre había detestado a los hombres que traía a casa mi madre, pero hasta ese curso nunca la juzgué, era solo una forma de vida. Empecé a mirar a mi madre con desaprobación. En aquel momento yo no era consciente de que mi madre no tenía opciones, que trabajaba en los bares para cuidar de mí y de mis hermanos, y yo era implacable con ella. En el fondo nunca dejé de querer a mi mamá. Pero también la odiaba. Una de las cosas de las que más me arrepiento en mi vida es que no tuve reparos en pensar que la mujer más fuerte, más guapa y más poderosa de mi vida no me importaba.

Más o menos a esa misma edad empecé a oír historias sobre los linchamientos de negros a manos del Ku Klux Klan. Como todos los negros, me moría de miedo solo de pensar en el Klan. No me atrevía a adentrarme demasiado en la comunidad blanca. Durante casi todo el tiempo, mis amigos y yo nos quedábamos en los barrios negros de Nueva Orleans. Ahí era donde nos sentíamos seguros. Más tarde, ahí fue donde cometimos nuestros delitos. Durante un tiempo pasé a sacar buenas notas en el colegio y a destacar en el aula y en los deportes. Yo era poco corpulento para mi edad, pero estaba en los equipos de fútbol americano y de voleibol. En mi colegio no había equipo de baloncesto, pero a menudo jugábamos al baloncesto en el parque. Los únicos momentos de mi vida en que sabía lo que tenía que hacer en todo momento eran cuando jugaba a algún deporte. Pero las lecciones de aquella asignatura de sexto curso me habían desmoralizado de una forma que no soy capaz de describir. Seguí yendo al colegio otros tres años, pero en mi interior algo me decía que el colegio se había acabado para mí. Centré mi atención en la calle. Allí aprendí rápidamente que todo el mundo tenía una elección: ser un conejo o ser un lobo. Yo elegí ser un lobo.

1 La masa de agua pantanosa de la desembocadura del Misisipí que fluye lentamente a través de canales y meandros, únicamente navegables en pequeñas embarcaciones (N. del T.).

2 Del nombre original francés, faubourg (arrabal) Tremé; hoy en día, en inglés se sigue pronunciando de forma parecida a la pronunciación francesa (N. del T.).

3Chico, chica, la forma en que un blanco originalmente se dirigía a un esclavo o esclava adultos y que, tras la abolición de la esclavitud, en el Sur se perpetuó entre los blancos más racistas para dirigirse, por ejemplo, a una persona negra desconocida, sobre todo en el lugar de trabajo o por la calle (N. del T.).

4 El término más despectivo de todo el repertorio racista (N. del T.).

AÑOS SESENTA

Allí donde se deniegue la justicia, donde se imponga la pobreza, donde prevalezca la ignorancia, y donde una clase cualquiera acabe sintiendo que la sociedad es una conspiración organizada para oprimir, robar y degradar a esa clase, ni las personas ni los bienes estarán seguros.

Frederick Douglass

CAPÍTULO 2

LOS HIGH STEPPERS

Empecé a salir por ahí con otros chicos del Tremé cuando tenía unos 12 años. Tenía un pequeño trabajo en una tienda de alimentación haciendo «bolas de nieve», unos vasos de hielo picado cubierto con sirope de caña de distintos sabores. Cuando el dueño no me veía, yo repartía bolas de nieve a mis amigos por la ventana de la trastienda. Por la noche, nos reuníamos en la calle, de pie, bajo una farola de la esquina de Dumaine con Robertson, y nos pasábamos horas y horas tirándonos el rollo, presumiendo de cosas que no habíamos hecho, describiendo chicas que nunca conocimos. Todos me llamaban Fox.

Después de clase, nos reuníamos para idear la forma de conseguir cosas que no teníamos. Robábamos pan de las cajas que había delante de las tiendas y nos colábamos en el cine. Por dinero éramos capaces de cantar y bailar en el Barrio Francés o de robar flores en el cementerio para vendérselas a los turistas en Bourbon Street. Para comer algo nos reuníamos en la panadería de la avenida de Orleans antes del amanecer y robábamos panecillos y pastelitos de los camiones de reparto que estaban aparcados al otro lado de una valla muy alta y con alambre de púas. Para nosotros saltar aquella alambrada estaba chupado, siempre y cuando lleváramos una almohada o un trozo de tela para protegernos las manos. Sacábamos una bandeja de piezas recién horneadas de la parte de atrás de uno de aquellos camiones, la volcábamos en una bolsa y volvíamos a cruzar corriendo las vías del tren hasta la vaquería Brown’s Velvet Dairy para robar leche o helado de sus camiones. Nos lo llevábamos todo al parque y comíamos hasta que no podíamos más.

Cuando nos enterábamos de que había un concierto en el Auditorio Municipal, trepábamos por el muro trasero hasta una ventana del segundo piso que estaba abierta, bajábamos por la escalera de atrás y les cobrábamos entrada a los niños en la puerta trasera. Cuando el Circo Ringling Bros. vino a la ciudad, nos contrataron para dar de comer y beber a los animales. Amontonábamos paja delante de los elefantes y los caballos, retirábamos con palas las boñigas que dejaban tras de sí y acarreábamos agua para llevársela a los tigres a sus jaulas. Cuando nadie nos veía, dejábamos los rastrillos y las palas debajo de la paja, nos escabullíamos, y encontrábamos alguna puerta trasera sin guardar, donde cobrábamos entrada a los que querían colarse y dejábamos pasar gratis a nuestros amigos.

Nunca pensamos que estuviéramos cometiendo un delito. Pensábamos que estábamos burlándonos del mundo. Pero estábamos vigilantes por si se acercaba la policía. A veces venían a por nosotros al ver a un grupo de chicos negros, daba igual lo que estuviéramos haciendo. Teníamos que estar especialmente en guardia en el Barrio Francés, donde «aporreábamos la caja» en Bourbon Street, es decir hacíamos música de percusión con cajas de cartón. En aquellos años, si nos agarraba la policía, nos quitaba el dinero y nos zurraba hasta que echábamos a correr lo más rápido que podíamos.

Mi madre se anticipó al futuro e intentó protegerme para que no acabara en la cárcel. «Si te pillo robando o haciendo algo malo, te voy a dar unos azotes en el culo —decía—. No quiero que andes por ahí robando como un ladronzuelo». Si me veía por la calle con algún chico que a ella le parecía una mala compañía, se acercaba y me decía que me marchara a casa. En casa me gritaba, y yo le contestaba a gritos. Estaba convencido de que ella no tenía ningún derecho a decirme lo que tenía que hacer. No quería que me controlara. Seguíamos teniendo nuestros momentos afectuosos algunos días, cuando me sentaba a su lado, ella me rodeaba con su brazo, y charlábamos. Le encantaba mi pelo. Sin embargo, a los 13 años dejé de ser obediente con mi madre. Me decía que estuviera en casa a una hora determinada y yo no volvía a esa hora. Mis amigos y yo estábamos buscándonos la vida, además se nos daba bien y eso nos encantaba. A ese periodo de mi vida lo llamo la culpa de la inocencia. No conocíamos nada mejor.

Más o menos por aquella época empezamos a considerarnos una pandilla, y adoptamos el nombre de los High Steppers del 6º Distrito, un nombre que nos parecía que nos daba un aire ganador. Al estar en una pandilla, resulta imprescindible defender tu territorio. Tuve que aprender a pelear. Yo no era un luchador nato, de modo que al principio me contenía. De hecho, pelear me ponía físicamente enfermo. Cuando veía a chicos de mi edad pelearse con tíos mayores, más grandes, yo pensaba que ellos tenían algo que yo no tenía. Me preguntaba si era un cobarde.

Mi amigo Frank llevaba tiempo insistiéndome en que me peleara con un tal Lawrence, un chaval de mi edad, que estaba humillándome constantemente. Si yo me estaba comiendo un bocadillo, cuando me veía me lo quitaba y se lo comía. Una vez me quitó el cinturón. Pero sobre todo me exigía que le diera todo el dinero que llevara encima. Yo tenía mucho miedo de Lawrence, que era más corpulento que yo.

«No puedes consentir que te haga eso, Fox —decía Frank—. ¿Cuándo vas a defenderte?»

La siguiente vez que vi a Lawrence fue en el terreno neutral de la avenida de Orleans. Yo tenía miedo, pero esta vez, cuando Lawrence me empujó, yo solté el brazo y le di un puñetazo en la cabeza. Ahí fue cuando aprendí que el valor no significa que no tengas miedo. El valor significa que dominas ese miedo y actúas a pesar de que tienes miedo. Lawrence y yo estuvimos peleando y no paramos hasta que yo me levanté y él no. Durante un tiempo Lawrence y yo estuvimos peleándonos cada vez que nos veíamos. Después él se rajó. Desde entonces nunca he dejado de hacer algo por miedo.

Nunca queríamos que nos pillaran en terreno ajeno, pero si había una fiesta en una casa fuera del 6º Distrito, corríamos ese riesgo. Si nos salía al paso otra pandilla, nos quedábamos y peleábamos, o poníamos los pies en polvorosa. Cuando los miembros de alguna pandilla de otro distrito venían a nuestro territorio, les dábamos una paliza o los echábamos. Entonces nadie tenía armas de fuego. Luchábamos solo con los puños. Los miembros de las pandillas nunca atacaban a los familiares de los miembros de otras bandas. Si había una disputa entre pandillas, no salía de ahí. Se daba por sentado que la familia era territorio prohibido. Todos lo cumplíamos. Después de cada pelea, seguía sintiéndome fatal, y me iba por ahí para estar solo, pero no se lo decía a nadie. Cuando llegué a la mitad de la adolescencia ya tenía fama de ser un tipo muy duro. Solo yo sabía que no era así.

En las noches calurosas de verano, cuando parecía que los mosquitos nos iban a acribillar, nos colábamos en el estanque que hay al lado del parque y lo llenábamos de agua. Encendíamos las luces forzando la tapa metálica del cuadro eléctrico para acceder al interruptor. Después conectábamos la bomba de agua y la dejábamos correr hasta que el estanque estaba lleno. Los vecinos de los bloques de viviendas sociales de la zona se acercaban a darse un baño. A veces llegaban los vigilantes del parque, lo apagaban todo y le decían a todo el mundo que se marchara a su casa. Si aparecía la policía, todo el mundo echaba a correr. Cualquier menor al que se llevara la policía iba derechito a un correccional de menores. A un adulto probablemente le acusarían de allanamiento. Pero la policía no venía casi nunca. Cuando terminábamos de bañarnos, vaciábamos el estanque y apagábamos las luces.

En general, sabíamos evitar a la policía. Los coches patrulla recorrían el barrio a la misma hora cada día, como un reloj, y a esas horas nosotros no salíamos a la calle. Si la policía aparecía inesperadamente, nos metíamos en algún sitio o nos escabullíamos por un callejón para evitarla. O nos dispersábamos y echábamos a correr. Nosotros corríamos y ellos nos perseguían, aunque no estuviéramos haciendo nada malo. Acabé siendo un maestro en saltar vallas cuando me perseguía la policía. Si nos pillaban por algún delito real o imaginario, nos daban puñetazos o nos golpeaban con sus porras. Nos registraban buscando todo el dinero que teníamos, y se embolsaban lo que encontraban. Durante un tiempo nos dejaban ir; cuando nos hicimos mayores nos llevaban a rastras hasta el correccional. Nunca se nos ocurrió contarle a nadie que nos pegaban o nos robaban. Era algo aceptado. Simplemente así era la vida en aquellos tiempos.

Cuando tenía 14 años mi madre me preguntó si quería conocer a mi verdadero padre, Leroy Woodfox. Me llevé una sorpresa, porque ignoraba que seguían en contacto. Mi primer pensamiento fue: no. Lo único que sabía de mi padre biológico era que abandonó a mi mamá cuando ella estaba embarazada de mí.

«¿Por qué?», le pregunté.

«Me ha dicho que le gustaría conocerte», me dijo mi madre. Me dio la dirección de su empresa de limpieza en seco, que estaba bastante cerca. En realidad no sentía curiosidad, pero pensé que a lo mejor me daba dinero, así que fui. Cuando entré, le vi de inmediato. Yo era igualito que él. No recuerdo de qué hablamos, pero no dijimos demasiado. Se ofreció a limpiarme algo de ropa. Unos días después le llevé algunos pantalones, los dejó encima de un montón de ropa que había en un rincón y me dijo que volviera a los dos días. Cuando volví a recoger los pantalones vi de inmediato que seguían en el montón de ropa del rincón. Me di media vuelta y salí por la puerta, dejando allí los pantalones. Nunca volví a verle.

Uno de mis apaños era trabajar con los barcos marisqueros de la Parroquia de St. Bernard, acarreando enormes sacos de gambas y ostras hasta una nave industrial. Dentro había muchas mujeres de pie alrededor de una mesa, colocando las ostras en latas de 4 litros, con jugo y todo, una detrás de otra. Podían despachar un saco de ostras a una velocidad increíble. Una parte de mi sueldo me la daban en ostras y gambas, que llevaba a casa. Creo que en aquella nave fue donde me enteré de que se acercaba el huracán Carla y de que cuando tocara tierra iba a ser la «tormenta del siglo». Me encantaba salir al jardín trasero durante una tormenta y escuchar la lluvia, y me preguntaba qué se sentiría al estar en medio de un huracán. El huracán entró violentamente en Texas el 11 de septiembre de 1961 y generó una serie de tornados que llegaron hasta Luisiana. La mañana de la tormenta me encaminé al lago Pontchartrain, a las escalinatas del malecón donde jugaba cuando era más pequeño. No le dije a nadie dónde iba. Si se enteraba mi madre me habría caído una bronca. Con marea baja, se veían nueve o diez escalones de piedra sobresaliendo del agua hasta la orilla; cuando subía la marea, los escalones quedaban sumergidos. Cuando llegué allí ya estaba lloviendo a cántaros y había subido la marea. Busqué un sitio donde plantarme. Me imaginaba que el agua no iba a rebasar el muro, pero para asegurarme crucé la carretera del lago, me coloqué al pie de un árbol robusto y me até una cuerda a la cintura y alrededor del árbol, para que no me llevara el viento.

Ya estaba totalmente empapado por la lluvia. Ahora sentía el azote del viento, sobre todo desde un lado. Normalmente el lago Pontchartrain está plano como un cristal. Estuve mucho rato viendo cómo se iban formando olas gigantes aguas adentro del lago. Para cuando me di cuenta de que el agua había desbordado el muro, ya había rebasado la zona de hierba y casi llegaba a la carretera que discurre por la orilla del lago. Me sorprendió ver cómo el agua avanzaba poco a poco y cruzaba la carretera hacia mí. Cuando el agua me cubrió los pies, puse las manos en la cuerda, preparado para desatarla. Cuando me llegó a las rodillas, me desaté y caminé por el agua contra el viento hasta una zona más elevada, y desde ahí pude llegar a casa.

Poco después mi padrastro se presentó en la casa y soltó a mi hermana Violetta y a mi hermano James. Hacía tres años que no los veíamos. Después de aquello, nunca volvimos a ver a «Daddy». Mi madre le dio a Vi la litera de arriba y los chicos compartíamos la litera de abajo, hasta que consiguió una cama plegable para que durmiera Vi. Estábamos un poco hacinados, aunque realmente yo no pasaba mucho tiempo durmiendo en casa. Mi hermano Michael me recuerda en la casa en aquella época, asegurándome de que todos volvieran a casa después del colegio y de que todo el mundo cenara por la noche. Mi hermano pequeño Haywood dice que yo era como un papá para él. Yo casi no recuerdo aquellos tiempos. Me consumía con lo que ocurría fuera. Muy pronto apareció una nueva figura paterna para mis hermanos y mi hermana. Su nombre era Jethro Hamlin. Todo el mundo le llamaba Pop Skeeter. Quería mucho a mi madre. Se decía que si Ruby le pedía: «¡salta!», Pop Skeeter preguntaba: «¿hasta dónde?» Era ebanista, y construyó aparadores y estantes en nuestras dos habitaciones de atrás para hacerlas más habitables. Pop Skeeter trajo estabilidad a mi familia. Años más tarde, mi madre y Pop Skeeter se casaron. Pop Skeeter permaneció a su lado, a las duras y a las maduras, hasta que ella murió.

En aquellos años, nuestra pandilla ganaba dinero sobre todo aparcando coches ilegalmente, un viejo apaño que se transmitía de una generación a otra. Los fines de semana por la noche, mis amigos y yo íbamos al Barrio Francés, o a la zona del Auditorio Municipal y hacíamos señas a los conductores que buscaban un sitio para aparcar. A cambio de un dólar les enseñábamos dónde aparcar, y les llevábamos hasta plazas prohibidas, en los callejones, detrás de los edificios, en las pendientes, o incluso en el terreno neutral. A nosotros siempre nos asombraba que la gente aparcara su coche donde les indicábamos. Siempre les decíamos: «No se olvide de cerrarlo con llave», para ganarnos su confianza. En una buena noche podíamos llegar a ganar 50 dólares aparcando coches. Cuando los policías se aburrían, se pasaban por allí con sus perros buscando algo que hacer. Sabían que estábamos allí e intentaban pillarnos por sorpresa. Cuando alguien les veía, gritaba: «¡Policía!», y todos echábamos a correr. Una vez, cuando estaba escapándome, me alcanzó un perro de la unidad canina (K-9). En aquellos tiempos, una «recompensa» para un perro K-9 era lo que se conocía como «Dale un mordisco», cuando el agente se ponía al lado del detenido y dejaba que el perro le mordiera, casi siempre con la persona tendida en el suelo. Aquel policía dejó que su perro me mordiera el muslo. A veces nos soltaban, otras veces nos llevaban al centro de menores. De vez en cuando, los agentes del centro de menores también venían a desmontarnos el chiringuito. Algunos agentes del Centro de Menores eran negros. Uno de ellos era el señor Green, profesor suplente de gimnasia en mi colegio. Nos conocía a todos. «Te estoy viendo, Woodfox», gritaba mientras yo me alejaba.

Era imposible que me alcanzara.

«Ya te ajustaré las cuentas mañana en el colegio —gritaba—. ¡Voy a llamar a tu mamá!»

Todo eso formaba parte del juego. Los dos sabíamos que no iba a llamar a mi mamá. Y tampoco iba a ajustarme las cuentas en el colegio, ni al día siguiente ni ningún otro día. Era como si cada uno interpretara su papel, un papel que había empezado prematuramente, sin saber muy bien por qué. Probablemente él también aparcaba coches a mi edad. Ese tipo de hilos recorrían toda mi infancia. La historia siempre estaba repitiéndose. Esos hilos nos unían, pero también nos mantenían alejados.

Mi primera detención fue por aparcar coches. El Centro de Menores era una casa de la calle St. Philip. Se habían instalado mesas y sillas para los agentes en lo que antes era el cuarto de estar. Los dormitorios se habían convertido en calabozos. Las ventanas de la primera planta tenían barrotes, pero a nadie se le ocurrió que podía haber alguien lo bastante loco como para saltar desde la segunda planta, de modo que allí no había barrotes en las ventanas. Oficialmente no podías salir del Centro de Menores hasta que fuera a recogerte un adulto y firmara que se hacía cargo de ti. A veces venía un padre o una madre, firmaba por su hijo y por todos sus amigos. Normalmente yo no me quedaba de brazos cruzados esperando a ver quién venía a recogerme, porque no quería que mi mamá se enterara de que me habían detenido. Me escabullía por una ventana parcialmente abierta de un calabozo, me descolgaba por el alféizar y me dejaba caer hasta la acera. Cuando mi madre se enteraba, se ponía furiosa. Me echaba la bronca, pero no podía hacer nada. Cuando era más pequeño podían caerme unos azotes en el culo con una vara o con el cable de la plancha, pero a partir de cierta edad yo ya no admitía ese tipo de castigo.

En 4º de Secundaria me expulsaron temporalmente del colegio por pegar a una chica. Ocurrió en una asamblea escolar. Yo era portavoz de mi sección de 4º de Secundaria, así que estaba en el escenario con la chica que era jefa de curso. Me dijo delante de todos los alumnos que tenía un problema con mi camisa porque la llevaba por fuera, que era lo que estaba de moda entonces. Le dije que eso no era asunto suyo y ella me dio una bofetada en la cara. Volví a mi asiento en el escenario. Durante el resto de la asamblea, la humillación de ser abofeteado delante de todo el mundo se reproducía una y otra vez en mi fuero interno. A mi lado había una pila de sillas plegables. Cuando terminó la reunión agarré una, le di un golpe desde atrás a la chica que me había abofeteado y la dejé inconsciente. Afortunadamente a la chica no le pasó nada. Pero el director me expulsó y me dijo que acudiera al colegio al día siguiente con mi madre. Cuando llegué a casa no le dije a mi mamá lo que había pasado. Estuve fingiendo que iba al colegio todos los días hasta que ella lo averiguó.

Cuando me sacaron del colegio tenía más tiempo y empecé a asumir más riesgos. Cuando tenía novia, me colaba con ella en alguna casa extraña para que pudiéramos estar a solas. Entraba en las tiendas por la noche para robar el dinero de la caja registradora. No había nada planeado en mis días ni en mis noches. Nunca tuve en cuenta las consecuencias de mis actos.

Tenía muchas novias, pero no era ni fiel ni leal con ninguna. Cuando tenía 16 años salí con una chica muy guapa, ingenua e impresionable, que había sido mi compañera de clase en Secundaria, se llamaba Barbara. La dejé embarazada. Cuando nació nuestra hija, en enero de 1964, ya no estábamos juntos, pero cuando me enteré de que había tenido el bebé fui a verlas al hospital. La visión de un bebé recién nacido, de una hija mía, me resultaba extraña. Barbara la llamó Brenda. En aquella época yo no me creía capaz de sentir emociones de ningún tipo, pero algo me hizo querer conservar a Brenda en mi vida. Accedí a casarme con Barbara. Un pastor nos casó en el cuarto de estar de la casa de su madre y nos mudamos a un pequeño apartamento de la planta baja. Esa situación duró unos tres meses, hasta que volví a sentir la llamada de la calle. Las abandoné.

Mi única sensación de alivio y liberación durante aquellos años era cuando montaba a caballo con mis amigos. Había una cuadra en la calle St. Ann donde se alojaban los caballos de tiro de las calesas para turistas en el Barrio Francés. Por la noche, mis amigos y yo nos colábamos en la cuadra, sacábamos los caballos y los llevábamos andando hasta el parque. No teníamos sillas de montar, así que montábamos a pelo. Les hacíamos galopar hasta que echaban espuma por la boca. Cuando montaba a caballo era el único momento de mi vida que no tenía miedo de ir a la cárcel. Mi único miedo era no poder volver a montar a caballo.

CAPÍTULO 3

PERSECUCIÓN EN COCHE

A principios de la primavera de 1965 estaba enamorado de una chica llamada Peewee. Nos enteramos de que había una fiesta en un gran centro comunitario en Houma, Luisiana, una pequeña parroquia a unos 100 kilómetros de Nueva Orleans, y nos apeteció ir. Llevé a Peewee, a su hermano pequeño Harold y a unos amigos hasta allí en un coche que me dijeron que era de su tío. Yo acababa de cumplir 18 años. Mientras estábamos en el centro comunitario, el hermano de Peewee se escabulló y se llevó el coche para dar una vuelta. Chocó contra un coche. No hubo heridos, pero Harold se dio a la fuga. Alguien anotó la matrícula del coche y lo denunció a la policía. Harold volvió a la fiesta y no dijo ni una palabra.

Después, cuando ya íbamos de vuelta a Nueva Orleans, un agente estatal puso en marcha la sirena y empezó a darnos las luces desde atrás. Cuando me disponía a parar en el arcén, el hermano de Peewee empezó a gritar desde el asiento de atrás: «¡No pares, no pares!» Le veía haciendo aspavientos por el retrovisor. «Este coche lo he robado», gritó. Sin vacilar un instante, di un volantazo, volví a la autopista y pisé el acelerador. Acuciado por el temor a que me detuvieran por conducir un coche robado, sin darme cuenta inicié una persecución a toda velocidad de 30 kilómetros por la autopista huyendo de un coche patrulla del sheriff, abriéndome paso por entre las barricadas que habían ido levantado por delante de nosotros los alguaciles del sheriff o los agentes estatales. Estaba intentando evitar los atascos de la zona de Raceland cuando Peewee, que llevaba gritando sin parar desde el principio, agarró de repente el volante y lo giró de golpe a la derecha. El coche dio un giro brusco hacia el terraplén de un canal, salió volando por encima del agua y cayó sobre las ruedas delanteras, lo que provocó que se partiera el eje que las unía, y de alguna manera acabó en posición vertical. Durante un momento nadie se movió. Nosotros estábamos en una orilla del canal y los alguaciles del sheriff y los agentes estatales en la otra. Cuando miré, los policías ya habían salido de los coches y nos gritaban que saliéramos, haciéndonos gestos con sus pistolas.

Abrimos las puertas del coche y echamos a correr a toda velocidad en direcciones distintas. Llegué a un garaje que había detrás de una casa, y en su interior encontré una gran casa de muñecas donde me escondí, debajo de las muñecas. Pasaron por allí unos agentes, echaron un vistazo y se marcharon. Desde una esquina vi a Peewee, a Harold y a los demás de pie junto a los agentes estatales. Peewee estaba llorando. Yo no quería que ninguno de ellos fuera a la cárcel. Me acerqué a los agentes y me entregué.

Después de detenernos, nos llevaron a la cárcel de Thibodaux. Al día siguiente les dije que yo había robado el coche, que estábamos dando una vuelta y que nadie más sabía nada. Pusieron en libertad a Peewee, a su hermano y a sus amigos. Me acusaron de robo de vehículo, resistencia al arresto, darme a la fuga después de chocar con otro coche y exceso de velocidad; la policía decía que iba a 175 kilómetros por hora. Acepté un acuerdo con la Fiscalía y me condenaron a dos años en la cárcel de Thibodaux. Me clasificaron como preso de confianza, lo que significaba que tenía más libertad de movimiento que otros reclusos. Me pusieron en una cuadrilla encargada de segar la hierba y de recoger basura en los márgenes de la autopista. Al cabo de un par de semanas me fugué.

Como siempre, no pensaba en el futuro. No tenía ningún plan. Yo solo quería volver a casa. Me había dado cuenta de que la puerta trasera de la cárcel de Thibodaux se quedaba abierta hasta medianoche. Había una vieja bicicleta sin candado en el patio. Los guardias veían la televisión con los presos todas las noches. Me escapé por la noche, mientras los presos y los alguaciles del sheriff veían un programa en la tele. Me monté en la bici y me dirigí a la autopista. Tras pedalear un par de horas, me sentía cansado y andaba buscando un sitio para parar cuando vi unos camiones y maquinaria en una gravera al lado de la carretera. Pensé que podía echarme un sueño en la cabina de la hormigonera, así que me acerqué con la bici, me metí en la cabina y me tumbé en el asiento. Y entonces vi las llaves en el contacto.

Aprendí yo solo a cambiar de marcha en la hormigonera por el procedimiento de prueba y error mientras conducía hacia Nueva Orleans. Tan solo podía ir a unos 15 kilómetros por hora, pero era mejor que ir en bici. Cuando ya casi estaba en casa, paré en un semáforo en la esquina de St. Bernard con Claiborne y un coche de la policía paró a mi lado. Por el rabillo del ojo vi que los policías tuvieron que mirar dos veces al ver a un chico negro y flaco al volante de una hormigonera por el centro de la ciudad. Me hicieron una seña para que parara. Doblé a la izquierda por St. Bernard, paré, salté y eché a correr. Los policías salieron del coche con las pistolas desenfundadas y empezaron a dispararme. Corrí por el terreno neutral de Claiborne y luego me metí por un callejón, junto a una casa desde donde pude darles esquinazo saltando una valla tras otra. Cuando paré para recuperar el aliento, me di cuenta de que me había dejado la cartera en el salpicadero de la hormigonera. No me escondí. Así era de estúpido. Al día siguiente estaba en el 6º Distrito, sentado en la escalera delante de la casa de una amiga mía, con su bebé en mi regazo, cuando por la esquina apareció un coche camuflado de la policía lleno de agentes de Thibodaux y de Nueva Orleans. Nos vimos al mismo tiempo. Yo no podía echar a correr con el bebé en mi regazo, de modo que me quedé donde estaba. Ellos salieron del coche empuñando sus pistolas y se acercaron.

«Bueno, bueno, bueno», dijo uno de ellos con mi cartera en la mano. «El señor Woodfox».

Me esposaron, me metieron en el coche y me dieron una monumental paliza de camino a los calabozos centrales porque había obligado a la policía a perseguirme por la autopista. Me enviaron de vuelta a Thibodaux y me acusaron de evasión, robo, conducir sin carnet, resistencia a la autoridad y exceso de velocidad. El juez me dijo que podía elegir: cumplir cuatro años en la cárcel municipal de Houma o dos años en la Penitenciaría Estatal de Luisiana en Angola, con opción a un traslado a la cárcel de mínima seguridad DeQuincy al cabo de noventa días por buena conducta. A lo largo de toda mi infancia había visto volver del penal de Angola a muchos hombres de mi barrio. Se les rendía el mayor respeto. Yo pensé que sería un honor ir allí. Elegí Angola.

CAPÍTULO 4

ANGOLA, AÑOS SESENTA

Estar en una pandilla me enseñó que podía dominar mi miedo y seguir actuando. Esa lección me sirvió de mucho en Angola. Es imposible exagerar los horrores de aquel penal en 1965. Angola parecía una plantación esclavista, y de hecho antiguamente lo fue. La población reclusa estaba segregada; la mayoría de los presos eran negros. Los presos afroamericanos hacían el 99 por ciento del trabajo en los campos a mano, normalmente sin guantes ni calzado adecuado. Los guardias blancos a caballo recorrían una y otra vez las líneas de presos que estaban trabajando, con una escopeta en el regazo, y gritándoles constantemente a los trabajadores cosas como «Más deprisa, vejestorio» o «Nigger».

Angola, que originalmente fue una de las seis plantaciones con cría de esclavos que poseía el traficante de esclavos estadounidense Isaac Franklin, tenía una extensión de 7.200 hectáreas de tierras de labranza cuando yo entré. Había un penal principal llamado el «patio grande», que albergaba a la mayoría de los presos, y también había varios «campos» —complejos alejados del penal principal, compuestos por dormitorios, bloques de celdas, un comedor y oficinas—, todos ellos a muchos kilómetros de distancia unos de otros, separados por campos de cultivo y terreno pantanoso. La cárcel estaba rodeada por el Misisipí por tres de sus lados y por las colinas Tunica al este. En 1869, la viuda del traficante de esclavos alquiló los terrenos de cuatro de sus plantaciones a un antiguo comandante confederado que quería explotarlos. En virtud de un programa legal de «alquiler de convictos» establecido en todo el Sur tras la Guerra de Secesión, el comandante «alquilaba» presos de Nueva Orleans y otras cárceles municipales para que trabajaran en su explotación agrícola. Los convictos, muchos de ellos acusados de delitos menores, se alojaban en las antiguas dependencias de los esclavos y trabajaban siete días a la semana. Los mataban de hambre y a palos. Se dice que cada año morían cientos de presos, pero eso no afectaba a los negocios del excomandante confederado. Siempre había nuevos condenados para alquilar. En 1901, el estado de Luisiana se hizo cargo del penal y adquirió los terrenos, que se convirtieron en la penitenciaría estatal, pero siempre se llamó Angola, por el país africano donde nacieron los esclavos originales de la plantación. En lo que a mí respecta, el nombre era acertado: el legado de la esclavitud estaba por todas partes. Estaba en el suelo que pisábamos y en el aire que respirábamos, y dondequiera que mirábamos.

Cuando yo llegué, en junio de 1965, creo que estaban cosechando guisantes. Todos los presos tenían que pasar primero treinta días en el Centro de Recepción (CR), situado nada más entrar por la puerta principal de Angola. Ahí era donde aprendíamos las reglas de la cárcel y nos presentaban a un médico, a un trabajador social y a un agente de clasificación. El agente de clasificación decidía nuestros empleos y en qué lugar de la cárcel íbamos a vivir. Yo estaba cagado de miedo, pero lo disimulaba. Conservar la calma puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte en la cárcel. Cada dormitorio del CR tenía entre cincuenta y sesenta camas aproximadamente y un incesante flujo de presos que iban y venían. Yo no conocía a nadie cuando llegué, pero me tocó al lado de un preso llamado T. Ratty, que también era de Nueva Orleans.

Los guardias de seguridad y todos los agentes de grado superior de Angola eran blancos y los llamábamos «freemen» (hombres libres). Los freemen descendían de muchas generaciones de familias blancas nacidas y criadas en la prisión de Angola. Un sector de los oficiales vivía en la Línea B, que entonces era una pequeña comunidad de casas y caravanas. Los presos lavaban los coches de los freemen, les cortaban el césped y pintaban sus casas. Los freemen dirigían la cárcel.

Dado que tan solo 300 freemen