Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alfa

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Travesías

- Sprache: Spanisch

Bajo el peso y la persecución de la dictadura franquista, una familia se ve forzada a huir de su amada Cataluña, último bastión republicano de la guerra civil que devastó a España. Asentada en Francia, y luego de sufrir las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, surca esta vez el océano para recalar en una "tierra de gracia" llamada Venezuela, donde decide echar raíces. Sobre una de las colinas de la capital, en una casa grande que está "cerca del cielo", una niña caraqueña va creciendo entre seres entrañables que, a fuerza de nostalgia, han moldeado un micromundo en el que la lengua y la cultura catalanas siempre están presentes, hasta que un buen día descubre de verdad el país donde nació, al que decide pertenecer y que décadas después, huyendo de otra dictadura y siendo ahora migrante en la tierra de sus padres, lleva en su equipaje de querencias. Desde la diáspora, Maite Espinasa Vilanova rinde en estas memorias un sensible homenaje a los personajes que han poblado su existencia, a quienes presenta en su sencilla y rotunda humanidad. Hoy, cuando casi nadie es ajeno al fenómeno de las migraciones, el lector encontrará más de un punto de conexión con este retrato de familia que logra trascender la remembranza íntima para recordarnos, con las dichas y tristezas del ir y venir, la naturaleza cíclica de la vida y el inmensurable valor de los afectos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 161

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Maite Espinasa Vilanova (Caracas, 1957). Licenciada en Sociología por la Universidad Central de Venezuela. Fue gerente de comunicación del diario El Nacional. Ocupó el cargo de directora ejecutiva del Ateneo de Caracas, de la Fundación BOD y coordinó la asociación Frente Cultural Cabrujas. Sus artículos han sido publicados en El Nacional, el suplemento cultural Papel Literario y el sitio web La Vida de Nos.

© Maite Espinasa Vilanova, 2023

© Editorial Alfa, 2023

ISBN (rústica): 978-84-126576-9-2

ISBN (ebook): 978-84-127318-0-4

Editorial Alfa

e-mail: contac[email protected]

@editorial_alfa

@alfadigital_es

www.alfadigital.es

Corrección de estilo

Carlos González Nieto

Corrección de textos en catalán

Marta Cañizares Plantada

Diseño y maquetación

Editorial Alfa

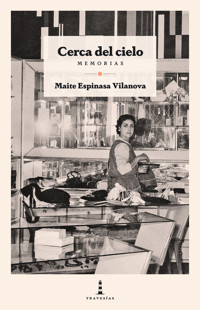

Imagen de portada

Tere Vilanova de Espinasa en Casa Margo,

Caracas, c. 1960

Reservados todos los derechos.

Queda rigurosamente prohibida, sin autorización

escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones

establecidas en las leyes, la reproducción parcial

o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento,

incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

Índice

A quien pueda interesar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

fanta

A Ramón Espinasa V., quien conmigo va escribiendo estas páginas.

Esta es mi versión de los hechos, cada quien tendrá la suya. No pienso discutirla.

A quien pueda interesar

Creí haber nacido en Cataluña, pero resultó que vine al mundo, por carambola, en un país llamado Venezuela, al norte de la América del Sur.

Mi domicilio está allá, pero ahora yo estoy acá, en Cataluña.

Aunque mis documentos de identidad me contradigan, soy Maite Espinasa. Tengo una certeza: soy la hija del Ton Espinasa y la Tere Vilanova. Soy mucho más que mayor de edad, esposa de Héctor, madre de Karina y abuela de Diego. Mis padres, así como casi todos mis ascendientes, han muerto.

Tengo sesenta y dos años y quiero ser escritora.

Crecí en Caracas, en el seno de una pequeña familia catalana, donde no hubo abuelos, ni siquiera en el cementerio cercano. Vivíamos en una casa —que eran dos— junto a mis tíos y primos. Éramos una sola familia, de la cual también formaban parte perros, gatos, gallinas, patos, conejos y pájaros.

Mi padre era como una madre y mi madre como un padre.

Nací llorona, pero decidí tomar el camino de mi madre: «No a las lágrimas».

Por muchos años lo logré.

Pero eso cobró su precio.

Elegí ser venezolana en la prolongación de la calle Monte Sacro de Colinas de Bello Monte. Teniendo yo siete años, allí nos fuimos a vivir solo mis padres, la Tieta, mi hermana y yo. En esa calle descubrí el país, al que decidí coser mis pies. Tuve el firme deseo de dejar a un lado una abstracción y pertenecer a ese sentir que burbujeaba en el aire. Fue simple: Venezuela es una tierra de puertas y corazones abiertos. Si llamas, enseguida te dicen pase adelante. Me convertí así en una venezolana hija de inmigrantes catalanes, en tiempos en que Cataluña no aparecía en el mapa de quienes poblaban aquella tierra.

Estudié desde los cuatro hasta los dieciséis años en el Instituto Escuela, fundado, por supuesto, por un maestro catalán: Bartolomé Oliver. Aun así, fue en ese lugar, seguramente preguntándome però què parla aquesta gent?1, donde empecé a entender que no vivía en Cataluña.

Fui una niña buena hasta que llegaron los trece. La adolescencia, con todos sus estragos, me la bebí sin muchos miramientos. Llegaron así el amor, el cigarrillo, el alcohol, la música, el baile, pero destaco, sin dudarlo, el placer por las fechorías y el sexo compartido.

En aquella enorme escuela encontré también el gusto por el lenguaje y la literatura, de la mano de las profesoras Ojeda y Bosh. Fue un buen lugar para adquirir educación. Formal e informal. Y salí de allí con un título de bachiller en Humanidades entre las manos.

Luego me tocó la universidad. Los estudios eran mi única responsabilidad, exigencia que me fue infundida desde mis primeros años. Sin dejar de cumplir, pero excedida, dispuesta a todo, sellé mi adolescencia con broche de oro. Me casé a los dieciocho con un estudiante de Medicina, de pelo largo, cantautor de música de protesta.

No dejé ni una gota de leche por derramar.

Me decidí por la Sociología como quien se decide por un helado de limón, sin mayores conjeturas. La escuela, en la Universidad Central de Venezuela, me condujo por los caminos de la izquierda, diría que con poco éxito. Cursé toda la carrera sin dejar de preguntarme qué hacía yo allí.

A los veintidós años recibí los títulos de socióloga y madre con pocos días de diferencia. El primero me llevó cinco años de estudio; el segundo apareció de pronto junto a mí, sin instrucciones: Karina, quien llegó cambiando mi vida para siempre.

A los veinticuatro años iba de regreso a Caracas, desde un pequeño pueblo al que había ido a vivir con mi marido y la niña. Segura y confiada, toqué la puerta de mis padres, asida a una maleta y a Karina, resuelta a pasar la página y dejar atrás todo aquello cuyo peso sobrepasara la fuerza de mis manos. En adelante fui resolviendo nuestra vida lo mejor que pude, con un empeño inquebrantable.

Mirando hacia delante, apreté el acelerador. Tenía dos vidas que zanjar y nada iba a detenerme. Así pasé incluso por la muerte de mi padre, con presteza, convencida de que ello era posible. Unas pocas lágrimas despacharon el asunto.

Tenía entonces treinta años y no tardó en aparecer la factura: fui presa de un trastorno de pánico que detuvo mi estampida en seco. Me había dejado abandonada en la carrera y, un día, el espejo me devolvió unos ojos suplicantes y un miedo indescriptible atravesó todo mi cuerpo hasta los huesos. Tuve que buscar ayuda y la encontré. Desandar el camino para reencontrarme, darme la mano, rehacerme y seguir, fue arduo. Todas las lágrimas no derramadas estaban allí, agazapadas, esperándome.

Pero encontré también la escritura en ese regreso, que es el tema que en verdad me ocupa. Me había convertido de pronto en un volcán que, cuando entraba en erupción, expelía un magma pastoso de emociones represadas. Los momentos de pánico en que se producía la explosión eran aterradores. Y en alguno de aquellos arrebatos, casi a tientas, tomé un lápiz y empecé a emborronar papeles. Fueron hojas, libretas y cuadernos que llené de palabras, gritos, alaridos y lágrimas, muchas lágrimas. Quedaron allí grabados aquellos meses convulsos que un día decidí ordenar por fechas y transcribir. ¡Ah! El orden, la organización, que apaciguan y calman. Así nació Diario de un viaje hacia el miedo, que recopilé también para no olvidar.

Y seguí hurgando. Eché mano de maestros que me abrieron nuevos caminos y, poco a poco, aquellos trozos de grava volcánica se fueron transformando en palabras que se escurrían. Empezaron a aparecer entonces relatos, que dejaba reposar y, cuando volvía a ellos, encontraba en el mismo espejo aquellos ojos entonces suplicantes, ahora agradecidos.

Y este volcán, ahora durmiente, mantiene siempre la amenaza de estallar.

Como hace unos meses, cuando presentí una grieta surcando mi superficie. El orden de las despedidas se rompió inesperadamente y nos tomó a todos desprevenidos. Mis tíos y mis padres habían ido muriendo, digamos, en un concierto gradual que yo, a trancas y barrancas, había digerido como mejor pude. No lograba entender y asimilar que había llegado el turno de Ramón.

Advertí de nuevo allí, atascada en mi garganta, la frase «la vida no es justa». Aunque ya desvencijada, aún obstruye mi respiración.

Hacía ya muchos años que Ramón y yo vivíamos a muchos kilómetros de distancia, que yo no disfrutaba de su presencia cotidiana. En aquella vieja casa que eran dos, mi primo y yo fraguamos una conexión que ningún confín logró quebrantar, y ahora estaba yo allí, atónita, procurando tragarme la noticia de que estábamos cerca de despedirnos para siempre. No llegarían cartas, ni correos, tampoco mensajes, ni llamadas. No más encuentros.

Siempre nos entendimos, siempre supimos quiénes en verdad éramos. Por eso, o a pesar de eso, nos quisimos entrañablemente. Y a sus sesenta y seis años, cuando recogía la cosecha de años de estudio, trabajo y un empeño permanente en hacer de sí mismo, cada vez más, una mejor persona, le anunciaron que tenía los días contados.

Batalló como los buenos, se dispuso a superar la enfermedad con ánimo y fortaleza, sin importar lo que dijeran los médicos. Fue tal su convicción que creí que iba a lograrlo. Estuve con él un par de temporadas durante esos meses, pero cuando el fin estuvo cerca y se sintió vencido no tuve el valor de ir al encuentro del miedo en sus ojos.

Acudí, sí, al último día de su vida.

Me había estado llamando. Hice lo que nunca me imaginé capaz de hacer: permanecí con él, asiendo su mano, hasta que su cuerpo dejó de respirar. Sabía que no quería irse, que tenía muchas cosas por hacer. Sin embargo, le dije al oído que podía irse tranquilo. Era jueves, 21 de marzo de 2019, y empezaba a caer la noche sobre su casa amarilla de Bethesda.

Esta despedida me transformó en grifo. Las lágrimas destilaron a su antojo, sin que pudiera hacer nada para detenerlas. Mi guerra contra ellas había llegado a su fin.

Ha sido difícil y doloroso. Empiezo a escribir estas páginas con un duelo que apenas comienza. Cuando escribo estas líneas, hará unos dos meses desde que partió. Quizás sigo asida de su mano y vamos a escribir esta historia juntos.

Cuando fui a verlo, en septiembre pasado, para estar cerca en la hora en que los médicos emitieran sus diagnósticos, hablamos de nuestra historia común, refrescamos recuerdos, pero también me confesó cosas que nunca me había dicho. Cosas de él y de los nuestros que me ayudaron a comprender situaciones borrosas.

La muerte, lo único seguro que tenemos por delante, es para mí un despojo brutal. Y en este caso lo fue para ambas partes… Con el paso de los años descubrí que no son las arrugas, son las ausencias lo que me turba.

Las personas que me hicieron me conforman. Permanecen ahí, en grandes o pequeñas dosis, integrando ese mundo personal que he ido construyendo. Sus muertes lo han quebrantado y me han hecho tambalear.

Quizás si las traigo de nuevo aquí y las pongo en estas páginas, logre rehacer el tejido que me sostiene y deje de tambalearme.

Me dispongo, entonces, a contar la historia de los personajes que me poblaron. En ese camino de regreso los fui encontrando. Quiero traerlos de vuelta y presentarlos.

Ellos me hicieron.

Este es mi homenaje.

1

«Avui a dos quarts de set hem deixat Cadis, de fet comença la gran aventura. En aquest moment la Tere, amb la majoria de viatgers, està davant del vaixell cantant, i fins ara jo també hi he estat. Primer han destapat dues ampolles, una d’anís i una altra de conyac, el que fa que hi hagi molta alegria, el que potser és millor per no recordar que avui comencem de fet el viatge a Amèrica, ja que fins ara encara podíem tornar enrere»2, escribió el martes 8 de agosto de 1950 Antoni Espinasa i Masagué, el meu pare.

Él y Teresa Vilanova i Llambías, la meva mare, habían embarcado días atrás en el buque Monte Arnabal, en Barcelona, con rumbo a Venezuela. La despedida había sido triste y, durante los primeros días de navegación, cuando el barco se detenía en puertos mediterráneos, sentía que todavía podía aferrarse a esa tierra. Solo cuando empezó a ver tras de sí la silueta de Cádiz y sus ojos giraron para encontrarse con aquella inmensidad tan insondable como su destino, su corazón acusó aquella despedida.

Antoni fue el último de los once hijos que María Masagué i Serra trajo al mundo, junto a Ramón Espinasa i Nebot, en Montcada i Reixac.

En el seno de esa extensa familia, nace el pare, en 1910. En tiempos de nodrizas y con una esperanza de vida de cuarenta y cinco años, quedó huérfano de padre a los catorce y de madre a los veinticinco, y, en ese corto camino, también vio morir a dos de sus hermanas.

Entonces la muerte se paseaba más cotidiana.

La mare nació en 1920, en la calle Cruz de Canteros, en el Poble Sec de Barcelona. Fue la segunda de cuatro hermanos, tres niñas y un varón, hijos de Magdalena Llambías i Rodríguez y Salvador Vilanova i Durán

(Hago un paréntesis para hacerles saber que en los relatos donde se quería destacar la estirpe catalana de la familia, se omitía, siempre, el segundo apellido de la yaya.)

Todavía Teresa era pequeña cuando se fueron a vivir a Montcada i Reixac. Su padre entró como contador en la fábrica de cemento Asland y entonces la familia se asentó en aquella comarca, a unos pocos kilómetros de Barcelona.

A pesar de la diferencia de edad, en algún momento el galancete que era Antoni le empezó a echar el ojo a la presumida Teresa, que paseaba oronda su encantadora belleza.

Nació así, en aquella pequeña villa, un romance que perduraría por cincuenta años entre el Ton de Cal Marata y la Tere de Ca les Mamàs, como los llamaban.

Ambos crecieron sumergidos en la vida política que gobernaba aquel lugar y esa influencia marcaría sus vidas.

Leo diversos textos —libros, artículos, estudios, entrevistas— sobre la Segunda República y la Guerra Civil. Quiero entender lo que vivieron. Tengo solo ideas sueltas. Mis padres no hablaban mucho sobre la guerra o yo no lo recuerdo. Quizás querían olvidar o querían resguardarnos de tanta miseria de espíritu.

Y me creyeron a salvo.

Puerto de Barcelona. Antoni Espinasa y Tere Vilanova partiendo a Venezuela en el Monte Arnabal. 31 de julio de 1950.

2

Cuando nació la Segunda República Ton tenía veintiún años y Tere once. Imagino sus caras abriéndose paso entre los cientos de personas que inundaron la calle Mayor de Montcada i Reixac, aquel 14 de abril de 1931, celebrando el nacimiento de aquel ansiado sueño. Eufóricos, con sus ojos puestos en el alcalde electo, el médico Josep «el Pep» Espinasa i Masagué, el mayor de los hermanos de Ton, acompañado, entre otros, por el representante de la mayoría parlamentaria, Salvador Vilanova i Durán, padre de Tere, ambos de Esquerra Republicana de Catalunya.

Seguramente la mare se subió en alguna tapia para divisarlos en el balcón de la Casa de la Vila, sede del ayuntamiento, mientras izaban la bandera republicana y arrojaban a la calle los cuadros de Alfonso XIII y su esposa, Victoria Eugenia, como primer acto de Gobierno.

Puedo escuchar «Els Segadors» en las voces de aquella multitud y mi piel se eriza: Catalunya, triomfant… Y veo al Ton, de llanto fácil, hecho un mar de lágrimas.

Muchas veces escuché ese himno, a muchos kilómetros y años de distancia, y reconozco, en mi propia piel, la excitación contagiosa de las multitudes.

Pero esa es otra historia.

Alimentados por la vehemencia de ambos —hermano y padre— protagonistas de los hechos, Ton y Tere consolidan esas convicciones republicanas y catalanistas que permanecerán en ellos para siempre.

Pero he aquí, en esta historia, que esa República nacía con plomo en el ala. Los extremos de la izquierda y la derecha, que siempre se tocan, sabotearon permanentemente el crecimiento de aquella recién nacida, que a duras penas llegó a los cinco años, cubierta de heridas y moretones.

Fueron tiempos convulsos, cuando los enfrentamientos entre los partidos y las organizaciones sindicales eran el pan nuestro de cada día, y las voces del Pep y Salvador sobresalieron siempre en aquel corro. Los hogares de ambos se convirtieron en blanco de agresiones. Como en otras historias, algunos de quienes hicieron vida en la construcción de aquella República no lograron entender que solo unidos podían derrotar al agresor.

Y en medio de aquellas hostilidades, que se repitieron en casi todos los confines de la geografía nacional, ocurrió el golpe de Estado, perpetrado entre el 17 y el 18 de julio de 1936, con Francisco Franco a la cabeza.

Empezó así una cruenta Guerra Civil que se prolongaría por tres años.

El Ton se incorporó a la resistencia, junto a su hermano Francesc, «el Paco», en el Frente del Ebro.

La Tere, con sus dieciséis años, ya para entonces prometida de Ton, permaneció en Montcada junto a sus padres y sus hermanos —Magda, Maria Rosa y Jordi—, haciendo lo que podía y hasta donde sus manos alcanzaban.

Llegaban cartas del frente, que Tere, remisa a la escritura, pedía a su hermana mayor, Magda, romántica perdida hasta el fin de sus días, que las contestase.

Fue una guerra fratricida, que ocasionó graves pérdidas humanas y materiales y abrió heridas que, en no pocos casos, siguen sin cicatrizar.

3

Sigo revisando textos sobre aquella época y a medida que leo y releo, y me adelanto para luego volver atrás, voy tropezando con hechos, situaciones, frases que retumban en mi cabeza. Reconozco esa pestilencia. Hace poco, en otra parte, mi olfato tomó distancia antes de que mi cuerpo sucumbiera asqueado.

Los monstruos, disfrazados de salvadores, aparecen cuando las naciones comienzan a resquebrajarse y sus fisuras van quedando al descubierto. Aparecen heroicos, enterrando un asta en un territorio que deciden hacer suyo, izan una bandera que ondea sus discursos preñados de palabras altisonantes y convierten a sus habitantes en esclavos.

La destrucción de las instituciones, la represión, el control, la castración de libertades y derechos, la invención de un enemigo, el engaño y, claro, unos vecinos que miran para otro lado, constituyen la alquimia para el éxito.

Mientras tanto la población no alcanza a ver la gravedad de lo que ocurre. Tanta perversión suele evadirse de nuestra mirada, porque mirarla a los ojos puede ser enceguecedor. Solo cuando sentimos la humedad en nuestros zapatos, empapados por la sangre derramada en las calles, advertimos la magnitud del horror y entonces puede que sea demasiado tarde.

La perversidad es insaciable.

Las atrocidades se suceden una tras otra, apenas el tiempo para recuperar el aliento. No resulta fácil asimilar que siempre puede ocurrir algo peor. Y ocurre. Allí. Aquí.

De esto huyeron mis padres. Por eso llegaron a Venezuela. Y de esto huimos nosotros. Por eso ahora estoy en Cataluña.

Pero no he venido aquí con la pretensión de hacer teoría política. Estoy aquí para que conozcan a mi familia.

Pasó. El ejército franquista arrasó todo el país bajo el grito de «hay que sembrar el terror, eliminando sin escrúpulos a todos los que no piensen como nosotros»3.

El 26 de enero de 1939 entró en Barcelona, último bastión republicano.

4

Sigo buscando. Recorro los caminos por los que el pare, junto al tiet Paco y al avi Salvador, marcharon hacia Francia tras la derrota de la República. Los veo en la carretera hacia Portbou, perdidos entre una multitud de hombres, mujeres y criaturas, ansiosos todos, angustiados, desesperados. Veo también esos rostros, retratados por Robert Capa, procurando llegar a un destino seguro, lejos de sus verdugos.

Aunque invisibles, esos miles de huellas permanecen allí, haciendo crujir la tierra. Y ahora lo sé: en todos esos cuerpos, que avanzan, que se juntan y se tropiezan y se buscan, está también la sangre que me conforma.

Y sí, siempre puede suceder algo peor… Para aquellos miles que escapaban buscando un lugar donde guarecerse, alcanzar la frontera con Francia, lejos de ser un alivio, se convirtió en una nueva pesadilla. Los guardias franceses los recibieron con violencia, los formaron a culatazos y empujones, sin advertirles siquiera cuál sería su destino.

Mi padre, mi tío y mi abuelo terminaron confinados en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, una inmensa extensión de playa cercada con alambre de púas.

Así, sin más.

Hasta allí, Argelès-sur-Mer, a corta distancia de la frontera, me condujeron mis pasos y, como llevada de la mano del pare, llegué al lugar exacto donde está un pequeño recordatorio de lo que allí sucedió, perdido entre las edificaciones de lo que ahora es un hermoso balneario veraniego.

Muy lejos quedaron las atrocidades cometidas, que pretenden saldarse con un pedrusco de poco más de dos metros de altura, en cuyo pie hay una lápida de unos cincuenta centímetros donde se inscriben los hechos con cerca de ciento cuarenta caracteres. Como en los tiempos que corren, que con eso basta hasta para gobernar.