11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Als Motsi Mabuse 2007 zum ersten Mal das Tanzparkett von 'Let's Dance' stürmte, hatte sie bereits einen langen Weg zurückgelegt. Die Liebe zu ihrem Mann führte die aus Südafrika stammende Profitänzerin nach Deutschland, und die Liebe zum Tanz brachte sie an die Spitze der Weltrangliste im Latein Standard. Ob als Tänzerin oder als Jurymitglied bei 'Let's Dance' und 'Das Supertalent', überall fliegen ihr die Herzen zu. Und das kommt nicht von ungefähr, schließlich überzeugt das Energiebündel durch Charme, Schönheit und Showtalent. Nun erzählt sie von den wichtigsten Schritten in ihrem Leben und erklärt, wie man immer im richtigen Takt bleibt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 310

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Inhalt

TitelImpressum1 Ein rosafarbenes Zimmer, Mama-Kind und Aerobic mit Jane Fonda2 Kaugummi nur am Freitag3 Wilde Tänze in einem wilden Land4 Wiener Walzer nach Kassette oder afrikanische Trommeln5 Rumba in the Jungle6 Khutso und seine großen Augen – oh, là, là!7 London – oder stolze Löwen müssen U-Bahn fahren8 Investition Afrika! Es wird ordentlich nachgestrasst9 »Nein, nein und nochmals nein, nie wieder werde ich tanzen!«10 Kidnapping in Deutschland11 Ein Mann mit Bart – Albtraum neue Heimat12 Aus der Traum von einer Märchenhochzeit13 Dicke Motsi, dünne Motsi14 Der Herr Llambi und der Guildo15 Bombe! Endlich auf Platz eins!16 Warum darf ich nicht mit Til Schweiger tanzen?17 Motsi bleibt Motsi, ob sie tanzt oder nichtTafelteilMOTSI MABUSEmit Regina Carstensen

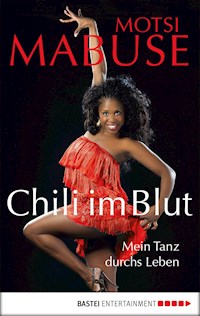

Chili im Blut

Mein Tanz durchs Leben

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Tobias Schumacher-Hernández, Berlin

Umschlaggestaltung: Tanja Ostlyngen

Einband-/Umschlagmotiv: © Motsi Mabuse

Tafelteil: Bild 22 © Yvonne Bryk-Hering

Bilder 26, 27, 28 © Volker Hey

Bilder 29, 30 © Stefan Gregorowins/action press

Bild 31 © Guido Engels

alle anderen Bilder © Motsi Mabuse

E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-8387-5625-7

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

1

Ein rosafarbenes Zimmer, Mama-Kind und Aerobic mit Jane Fonda

Meinen Geburtsort kennt wirklich nicht jeder, sein Name ist Kraalhoek. Er befindet sich im heutigen Südafrika. Damals, als ich geboren wurde, 1981, war er noch Teil von Bophuthatswana, einem unabhängigen Homeland nahe der Grenze zu Botswana. 1994 wurde das Gebiet wieder Südafrika eingegliedert, nachdem die Weißen ihren Widerstand aufgegeben hatten. Also nach dem Ende der Apartheid. Aber auch Südafrikaner, die man nach Kraalhoek fragt, schütteln nur mit dem Kopf. »Wo soll das denn sein?«

Genau das war auch meine Frage, als ich anfing, mich mehr mit meinen Wurzeln zu beschäftigen. Doch da lebte ich längst nicht mehr in meiner Heimat, sondern hatte eine neue in Deutschland gefunden. Natürlich hatte ich eine ungefähre Vorstellung davon, wo ich zur Welt gekommen bin, aber da meine Eltern nicht lange dortblieben, habe ich keine Erinnerungen an Kraalhoek. Wozu gibt es das Internet, dachte ich, sicher existieren im Netz Fotos von dem Dorf, in dem ich meinen ersten Schrei tat und krabbeln und laufen lernte. Und wenn nicht von dem Dorf, dann zumindest von der Gegend.

Ich nahm mein Smartphone zur Hand, googelte nach dem Ort Kraalhoek und fand – nichts. Also, ich fand schon einige Bilder, aber es gab auf ihnen nicht wirklich etwas zu sehen: Wüste und immer nur Wüste, gleich welche Aufnahme ich genauer betrachtete. Hmm. Interessant war etwas anderes. Je länger ich auf dieses Nichts starrte, desto mehr beschlich mich ein seltsames Gefühl. Schließlich dachte ich: Schau dir das an, Motsi, da kommst du her, und nun guck dich um, wo du jetzt bist! Meine Augen schweiften durch die Wohnung, über die weißen modernen Möbel, meinen nicht minder weißen deutschen Mann Timo, der gerade Leberkäse (ein Lieblingsgericht von mir!) von unserem Metzger geholt hatte, Fotos von unseren Tanzwettbewerben an der Wand, Pokale von den Deutschen Meisterschaften im Regal! Doch wo war Afrika? In keiner Ecke stand ein afrikanischer Flechtkorb, nirgendwo lag ein bunter Teppich, an keiner Wand eine Maske, ich hatte nicht einmal eine Tasche aus Kronkorken, die überall in Südafrika angeboten werden. Perfektes Recycling, nur nicht bei uns in Aschaffenburg. Halt! Etwas verband mich schon mit dem Land meiner Geburt, nämlich die Bilder von Dudu und Peter Mabuse, meinen Eltern, von meinen Schwestern Phemelo und Otlile. Immerhin. Aber ansonsten konnte man nicht gerade von einer großen Connection sprechen. Im Grunde genommen gab es überhaupt keine.

»Schau doch mal auf einer Karte nach Kraalhoek«, sagte Timo, der meine Irritation mitbekommen hatte.

»Und warum?«, fragte ich.

»Vielleicht kannst du dich so besser verorten.«

Na gut, wenn mein Mann davon überzeugt war, dann wollte ich ihm diesen Gefallen tun. Ich rief eine Weltkarte auf, und als hätte Timo es geahnt, entdeckte ich dann doch etwas Erstaunliches, etwas, was mich schließlich beruhigte.

»Südafrika liegt fast genau unterhalb von Deutschland«, sagte ich. »Also auf einer senkrechten Linie.«

»Gibt es nicht doch die eine oder andere Erinnerung an Kraalhoek?«, fragte Timo weiter.

»Dudu hat immer nur gesagt: ›Da bist du geboren‹.«

Ich blickte aus dem Fenster, versuchte die Fetzen in meinem Kopf zusammenzutragen. Das, was man mir als kleines Mädchen erzählt hatte, war versunken in den Tiefen meines Gedächtnisses. Es war Schwerstarbeit, das wieder zutage zu fördern, jedes neunstündige Tanztraining absolvierte ich dagegen mit Leichtigkeit.

»Bist du in einem Krankenhaus geboren? Gab es dort überhaupt eine Klinik?« Timo versuchte sich als Hebamme, jedenfalls in gedanklicher Art.

Richtig, jetzt fiel es mir allmählich wieder ein. »Meine Mama hat mir von einem großen pinkfarbenen Raum erzählt« – ich sprach mehr zu mir selbst als zu meinem Mann – »es war ein Samstagabend, kein Arzt war in der Nähe, nur eine Krankenschwester, genau. Das war keine Klinik, einfach nur eine Ärztestation, wie es auf dem Land üblich war.

Meine Mutter wohnte mit ihren Eltern auf einem Hügel, und den musste sie, hochschwanger und mit Wehen, zur Station hinunterlaufen. Allein, denn ihr Vater, der Pfarrer war, hielt sich gerade nicht zu Hause auf, und ihre Mutter konnte sie anscheinend ebenfalls nicht begleiten. Aus welchen Gründen auch immer. Dudu sagte, sie sei betrunken gewesen.«

Timo schaute mich entgeistert an.

»Nein, nicht ihre Mutter, aber diese Krankenschwester, sie hatte wohl nicht mehr mit einem Patienten gerechnet und sich das pinkfarbene Zimmer schöngeguckt.«

Je länger ich nachdachte, umso mehr Details fielen mir ein, die meine Mutter einmal erwähnt haben musste. Die Geburt lief dann ziemlich schnell und unkompliziert ab, die angeheiterte Schwester beherrschte ihr Handwerk, ihre Hände zitterten nicht, als ich rauswollte. Es war eine Geburt wie im Lehrbuch, routiniert über die Bühne gebracht, ich wurde von der beschwipsten Hebamme auch nicht fallen gelassen. Schließlich lag ich im Arm meiner glücklichen Mutter, und nach einer kurzen Zeit der Erholung wickelte sie mich gut ein und begab sich zurück zu ihrer Mutter. Etwas mühsam, da noch geschwächt von der Geburt, kletterte sie den Hügel hinauf, zum Glück nur eine Wegstrecke von zehn, fünfzehn Minuten.

Meine Großmutter, Ditlhare Magdaline Ramokgaba, soll aufgeseufzt haben, als sie die beiden sah. Gläubig, wie sie war, konnte man das auch verstehen: Meine Mutter war nicht verheiratet, als ich geboren wurde. Mein Vater war in Kraalhoek auf Durchreise gewesen, na ja, und so kam es, wie es nicht kommen musste, aber dann doch überall auf der Welt abläuft: Boy meets girl, und upps, da geschah es dann. Plötzlich war ich da!

Als Pfarrer drängte mein Großvater Thoki Phanios natürlich darauf, dass geheiratet wurde. Es ging partout nicht, dass sich mein Vater der Verantwortung entzog. Das hatte er, mein Großvater, schon einmal erlebt, das durfte nicht noch ein weiteres Mal passieren. Ein Kind brauchte Mutter und Vater. Außerdem war seine Tochter schon fünfundzwanzig, es wurde Zeit, dass auch sie das Haus verließ (sie war die Jüngste von fünf Geschwistern) und eine eigene Familie gründete. Na ja, Letzteres hatte sie ja schon irgendwie geschafft.

Acht, neun Monate nach meiner Geburt gaben sich Dudu und mein Vater mit dem Segen meines Opas das Jawort, und ich denke, es war keine Pflicht für sie, vor dem Traualtar zu stehen, sie haben sich wirklich geliebt – und lieben sich immer noch.

Keinesfalls wollte meine Mutter von ihrem Mann abhängig sein, ihre Eltern hatten sie zu einer sehr selbstständigen jungen Frau erzogen, mit eigenen Meinungen, überhaupt einem eigenen Kopf. Sie hatte eine Ausbildung als Kindergärtnerin absolviert, doch sie wollte sich weiterentwickeln, hatte den Wunsch, als Grundschullehrerin zu arbeiten. Mein Vater, der bei meiner Geburt dreißig war, zog von Dorf zu Dorf, weil er als Rechtsanwalt tätig war, hatte aber ähnlich wie seine Frau den Wunsch, weiter aufzusteigen – er war überzeugt, dass auch Schwarze in Afrika Karriere machen konnten, selbst in Zeiten der Apartheid.

»An was denkst du gerade?«, fragte Timo, während er den Tisch für das Abendessen deckte.

»An das, was meine Eltern geschafft haben.«

»Du meinst, dass sie gegen viele Widerstände in deiner Heimat studiert haben?«

Ich nickte. Mein Vater hatte an einer der wenigen Universitäten des Landes, an der Schwarze studieren durften, der heutigen North-West University, Jura belegt. Die Rassentrennung, die 1948 eingeführt worden war, hatte viel mit der britischen Kolonialpolitik und den burischen Nationalisten zu tun gehabt, es war eine Maßnahme, um die Macht der Weißen zu festigen. Man führte Gesetze ein, die das gesamte Leben bestimmten. Wir Nicht-Weiße (ebenso Hunde) durften am Meer nicht dort baden, wo Weiße badeten, keine Schulen besuchen, auf die weiße Kinder gingen, und seit 1950 war sogar vorgeschrieben, dass Weiße und Schwarze in jeweils voneinander getrennten Gebieten wohnen sollten, das betraf besonders die städtischen Zentren. Selbstbestimmung und politische Rechte waren der weißen Bevölkerung vorbehalten, und das sollte sich auch erst nach und nach ändern. Nelson Mandela und der ANC, der Afrikanische Nationalkongress, setzten sich jahrelang für die Menschenrechte ein und veränderten das Land, aber das gelang erst nach einem langen Kampf.

Damit meine Mutter nun ebenfalls studieren und mein Vater als Anwalt praktizieren konnte, zogen sie nach Mmabatho, gut zweihundert Kilometer von Kraalhoek entfernt. Als wir auszogen, hat mir meine Oma mit Erde ein Kreuz auf die Stirn gemalt und gesagt: »Mögen dir alle Türen offenstehen«. Kurz danach ist meine Oma leider verstorben.

Mmabatho war die Hauptstadt von Bophuthatswana, fast in unmittelbarer Nähe lag die Stadt Mafikeng am Fluss Molopo, eine Stadt der Buren und Briten, in der keine Schwarzen leben durften. Nach dem Ende der Apartheid wurde Mmabatho zu einem Stadtteil von Mafikeng. Weil Dudu und mein Vater kaum Geld hatten, lebten sie bei unserer Tante Sesi Johanna Ramokgaba, einer manchmal etwas pedantischen Frau – wir hatten also wieder kein eigenes Zuhause. Zwei Jahre ging das so, und dann war meine Mutter erneut schwanger. Das war auch so eine Upps-Geschichte. Mein Vater reiste weiterhin viel in die Dörfer der Umgebung, um die Rechte der Schwarzen zu vertreten, aber bei einem seiner Zwischenstopps zu Hause hatte er abermals meiner Mutter etwas hinterlassen: meine Schwester Phemelo.

Während Phemelo unterwegs war, trafen meine Eltern eine Entscheidung, die sehr einschneidend für unser zukünftiges Familienleben werden sollte: Ein weiteres Mal sollten wir umziehen, jetzt ging es um eine noch größere Entfernung, denn wir zogen aus der Provinz Nordwest – Mmabatho lag ebenfalls nicht weit von der Grenze zu Botswana – in die Nähe von Pretoria, der Hauptstadt von Südafrika. Eine richtig große Stadt im Vergleich zu Mmabatho, mit Hunderttausenden von Einwohnern.

Natürlich durften wir als Schwarze nicht in Pretoria wohnen, einer Buren-Hochburg, sondern bezogen ein Haus in einem Township, in Mabopane. Aber von dieser rigiden Wohnungspolitik bekam ich als kleines Kind nicht viel mit. Auch nicht, dass der Sammelbus, den wir benutzten, nie in die Stadt fuhr, sondern immer nur außen um sie herum. Es gab nur diesen Sammelbus, und der hatte wenig mit dem zu tun, was man unter öffentlichem Nahverkehr versteht. Jemand hatte sich einen kleinen Bus gekauft und sammelte die Leute ein, die gerade an der Straße standen und mitgenommen werden wollten.

Unser Haus war recht groß, kein Vergleich zu unserer Bleibe bei Tante Sesi (und endlich waren wir auch unter uns!). Es hatte einen Vorgarten und drei Zimmer, ein Wohnzimmer, ein Elternschlafzimmer sowie ein Kinderzimmer, das ich mir mit Phemelo teilte. Aber nicht nur mit ihr. Auch Neo, der älteste Sohn von Dudu, unser Halbbruder, hatte dort sein Bett. Er war für uns der große Bruder, der meist unterwegs war, umherzog mit seinen Freunden und Fußball spielte.

Die Wohnsituation konnte man als komfortabel bezeichnen, auf keinen Fall als ärmlich, und weil meine Eltern beide studiert hatten, war das Finanzielle gesichert. Ehrgeiz war neben dem Studium aber auch noch wichtig, und den hatte mein Vater. Er war bei ihm sogar sehr ausgeprägt. Er war der Sohn einer Putzfrau, die in der »White Area«, oder dem »Blanke Gebied«, wie es in der Kap-Region auf Afrikaans hieß, arbeitete. Fetana Gertrude war das ganze Jahr über fort, denn sie musste bei der weißen Familie leben, bei der sie putzte. Sein Vater nahm ihn manchmal mit zu der Mutter, auch er war für diese weiße Familie tätig. Man hatte ihn dort für den Garten angestellt, aber Laugkana Mabuse war nicht nur Gärtner, er war auch Alkoholiker. Er starb, als mein Vater sieben Jahre alt war. Nun war er, das einzige Kind meiner Großeltern väterlicherseits, Halbwaise, eigentlich Vollwaise, denn er durfte weiterhin nicht bei seiner Mutter leben. Tanten erzogen ihn, aber im Grunde war er viel allein. Dadurch stellte er viel Blödsinn an, bis er mit dreizehn merkte, dass es so nicht weitergehen konnte. Er fing zu lernen an – und glaubte, dass ihm das Wissen wirkliche Freiheit schenken könne. Im Grunde müssen wir alle aus der Familie uns dafür bedanken, dass er die Stärke hatte, diesen Weg einzuschlagen, zu sagen: »Ich will nicht mehr so leben, ich will etwas ändern, ich will nicht enden wie mein Vater und meine Mutter.«

Die Weißen, für die seine Mutter den Haushalt machte, sahen, wie mein Vater sich abmühte, wie seine Mama jeden Rand sparte, damit er einmal studieren konnte. Sie halfen dann auch bei einigen Ausgaben, die für die Schule anfielen, gaben ihm Kleidung und andere Dinge. Trotz dieser Unterstützung musste er dennoch alles allein hinbekommen, er brauchte einen starken Willen. Und den hatte er.

Sein Ziel war es gewesen, nach dem Studium, das er mit hervorragenden Noten abschloss, ein erfolgreicher Anwalt zu werden. Und diesem Ziel kam er nun immer näher. Deswegen konnten wir auch bald einen Fernseher kaufen, ein kleines Auto, und wir hatten sogar eine Nanny. Trotzdem gab es für alle Kinder aber immer nur eine einzige Geburtstagsparty. »One party for everybody!«, hieß es. Auf Fotos sieht man im Hintergrund einen Haufen Kinder, im Vordergrund eine Torte, davor Phemelo, Neo und ich (Otlile war noch nicht geboren). Einer von uns hatte am Tag dieser Aufnahmen tatsächlich Geburtstag, aber wer? Wahrscheinlich hätte man das an der Schrift auf dem Kuchen ablesen können, aber die Bilder lassen mich da im Stich. Reihum wurde der Geburtstag an uns Geschwister verteilt, mal war meine kleine Schwester dran, mal mein Bruder Neo, dann ich. Auf diesen Fotos ist auch deutlich zu erkennen, was ich noch gut weiß: Meine Mutter zog Phemelo und mich immer gleich an, sodass wir wie Zwillinge aussahen, obwohl wir vom Charakter her alles andere als Zwillinge waren. Außerdem war ich, die Ältere, ein wenig kleiner als meine jüngere Schwester. Später, als mein Vater noch besser verdiente, bekam dann jeder schließlich seine eigene Party.

Wir wohnten im Block C – in unserem Township Mabopane gab es keine Straßennamen. Schwarze hatten eine solche Auszeichnung wohl nicht verdient. Mein Kindergarten befand sich im Block X. Das war eine Busfahrt von vielleicht fünfzehn, zwanzig Minuten. Jeden Morgen stieg Dudu mit Phemelo und mir in das Sammeltaxi, sie fuhr mit uns, denn sie arbeitete dort als Kindergärtnerin. Sie hätte auch als Grundschullehrerin tätig sein können, aber so konnte sie uns Mädchen den ganzen Tag um sich haben.

Ich fand das herrlich, denn ich war ein richtiges Mama-Kind, ganz im Gegensatz zu meiner Schwester, die weit weniger anhänglich war. Gingen wir nur die paar Schritte zum Bus oder zur Tür des Kindergartens, ich hing sofort an Dudus Bein. Phemelo überließ mir gern diesen Platz, sie zog es vor, allein neben uns herzugehen. Sie war so unglaublich selbstständig, das fand ich schon ziemlich bemerkenswert. Es bekümmerte sie auch wenig, wenn uns unsere Nanny abholte und nach Hause brachte, weil Dudu noch in einem anderen Block eine Besprechung hatte. Für mich war dann aber großes Drama angesagt. Jede Minute wollte ich bei meiner Mutter sein, die Nanny war eindeutig ein schlechter Ersatz. Notgedrungen und erst nach gutem Zureden fügte ich mich schließlich dem Unausweichlichen.

Eine von Dudus Besprechungen hatte zur Folge, dass sie einen Kursus anbieten würde, in dem man Aerobic machen konnte. Meine aufgeschlossene und moderne Mutter hatte mitbekommen, dass Frauen überall auf der Welt sich rhythmisch bewegten, indem sie gymnastische Übungen und Tanzelemente miteinander vermischten. Jane Fonda hatte es ihr angetan, die 1982 damit begonnen hatte, Aerobic als ihr Lebenselixier zu vermarkten, mit den entsprechenden Videos, die wir zu Hause auf unserem Fernseher angucken konnten. Dudu hatte sie sich besorgt, und nun sollten auch die schwarzen Frauen aus dem Township Mabopane von diesem Trend profitieren. Und Aerobic war ein Trend, den man nicht einfach ignorieren konnte. Meine Mutter, aber auch mein Vater fühlten sich immer als Pioniere. Keiner von beiden wollte hinter dem Mond leben, und alles Neue wurde aufgegriffen und je nach den eigenen Möglichkeiten umgesetzt. Hauptsache, man konnte alles selbst erleben. Und es wäre ihnen auch nie in den Sinn gekommen, sich selbst Grenzen zu setzen.

Meine Mutter übte zu Hause wieder und wieder verschiedene Schritte und Bewegungsabfolgen ein, und als sie meinte, jetzt könne sie auch anderen etwas beibringen, wurde der Aerobic-Kurs über Mundpropaganda angekündigt.

Der Kurs fand im Block B statt, in einem Raum, der für verschiedene Veranstaltungen genutzt wurde. Natürlich machten die Frauen ihre Workouts nicht in einem metallicblauen und hautengen Badeanzug wie die amerikanische Schauspielerin, aber es wurden bunte T-Shirts getragen und neonfarbene Strumpfhosen, nicht zu vergessen das schweißaufsaugende Stirnband aus grellem Frotteestoff. Wir Kinder durften dabei sein, als Jane per Video alle aufforderte: »Are you ready? Seid ihr bereit? Stellt euch gerade hin, die Hüften locker, das Gesicht gerade, die Arme rauf und runter, nun zur Seite schwingen …« Im Hintergrund lief die passende Musik dazu, meine Mutter gab die Anweisungen weiter, sie war eine der wenigen Frauen, die Englisch verstand.

Es war toll, zuzusehen, wie bald allen Müttern – und afrikanische Mütter haben meist auch mütterliche Figuren, also viele Rundungen – Schweißperlen auf der Stirn standen (gut, dass es dieses Frotteeband gab). Mrs. Fonda hätte sie sicher nicht unbedingt als ihre Zielgruppe gesehen, wenn man die strichdünnen Damen im Video betrachtete. Aber es war wunderbar mitanzusehen, wie die afrikanischen Mamas mit voller Freude ihre viel schöneren Hüftschwünge in Szene setzten. Es war meine erste Begegnung mit Tanzen, na ja, mit Bewegungen zu Musik, und ich war hellauf begeistert. Ich spürte, wie schön es war, den eigenen Körper zu empfinden und ihn mit einer bestimmten Melodie in Einklang zu bringen.

Während ich in Gedanken in meine Kindheit reiste, fiel mir noch etwas ein. In unserem Viertel lebten ja nur Schwarze, aber wir gingen auch in Supermärkte, in denen ebenso Weiße einkauften. Einmal war meine Mutter mit Phemelo und mir in einem solchen Supermarkt in der Nähe von Pretoria, der sogar hauptsächlich von Weißen besucht wurde. Geplant war ein Großeinkauf, deshalb waren wir mit unserem weißen Opel Kadett gefahren. Wir Mädchen waren noch sehr klein, und plötzlich fing eine weiße Frau in dem Laden an, meine Mutter zu beschimpfen. Sie pöbelte herum und wollte überhaupt nicht mehr aufhören. Ich versuchte zu begreifen, was das sollte. Wieso schrie diese Frau meine Mutter an? Was hatte Dudu ihr getan? Wieso war sie der Meinung, dass wir hier nicht einkaufen dürften? Diese Worte hatte ich noch aufgeschnappt. Meine Mutter, die eine stolze Mutter war, ließ sich von der fremden Frau nicht einschüchtern, sie sagte ihr klipp und klar und ebenso laut die Meinung. Danach drehte sie sich um und erledigte weiter ihren Einkauf, völlig unbeeindruckt von dem, was sich gerade ereignet hatte.

Als wir das Geschäft verließen, unsere Einkäufe im Kofferraum und uns selbst auf der Rückbank verstaut hatten, sagte Dudu zu uns: »Nun macht nicht so erschrockene Gesichter. Egal, was diese weiße Frau gesagt hat, sie hat nicht das Recht dazu. Lasst euch niemals von einem Weißen einreden, dass ihr an einem bestimmten Ort nichts zu suchen habt, nur weil ihr schwarz seid.«

»Sind Weiße denn böse Menschen?«, fragte ich.

»Nein«, sagte meine Mutter, »Weiße sind keine bösen Menschen, sondern manchmal nur nicht gut erzogen. Sie haben keine Bildung und wissen es nicht besser. Das ist ein großer Unterschied.«

Diese Antwort beruhigte mich, denn oft genug hatte ich zu Hause gehört, wie wichtig es wäre, Bildung zu haben, sie wäre das Wichtigste überhaupt. Besonders mein Vater betonte es fast jeden Tag. Aber ich glaubte es eher, wenn meine Mutter es sagte, klar, ich war ja ein ausgesprochenes Mama-Kind.

Das Selbstbewusstsein meiner Mutter hatte sicher auch damit zu tun, dass die Zeiten etwas entspannter geworden waren, wenn auch nicht jeder Weiße das so wahrhaben wollte. Vielen reichte es nicht, dass die schwarze Bevölkerung noch immer nicht wählen durfte.

»Leberkäse, kann ich dich damit aus deiner Vergangenheit locken?«, rief Timo. Ich schreckte aus meinen Erinnerungen hoch.

Ja, er konnte. Aber ich sollte in der nächsten Zeit immer wieder in sie hinabtauchen.

2

Kaugummi nur am Freitag

Meine Mutter ist Mama Afrika! Was immer sie tat, sie tat es als Mutter, nie hatte sie es sich gewünscht, eine andere Rolle einzunehmen. Wo immer Hilfe gebraucht wurde, sie bot ihre Unterstützung an. Eine richtige Macherin. Betritt sie einen Raum, zieht sie nicht unbedingt die Aufmerksamkeit auf sich, aber mit ihrer leisen Stimme kommentiert sie alles in der ihr eigenen Weise, und schon nach wenigen Minuten gucken alle zu ihr rüber, denn sie bringt die Menschen um sie herum zum Lachen. Leise und lustig, so kann ich sie am besten beschreiben. Jeder in der südafrikanischen Tanzszene kennt meine Mama. Auch für diese Menschen ist sie Mama Afrika.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!