Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Was haben eine Bäckerei mit Erotik, Zigarren mit einem Toten oder eine fehlende Zaunlatte mit einem Waldbrand zu tun? Erklärungen für diese und ähnlich kuriose Zusammenhänge liegen in den Ereignissen meiner jungen, wilden Lebensjahre. Aufgewachsen als Kind der 70er- und 80er-Jahre bin ich meinen tollkühnen Ideen, meinem Hang zu unbedachten Dummheiten, zu lustigen Streichen und fiesen Gemeinheiten unbeirrt nachgegangen. Von meinen Mitmenschen wurde ich, mal mehr, mal weniger liebevoll, als "Unducht", "Flegel" oder "Draufgänger" bezeichnet. Dabei war ich oft nur auf der Suche nach den Möglichkeiten und Freiheiten, die ich mir vom Erwachsensein versprach. Aber auch ohne mein willentliches Zutun wurde ich manches Mal zum Teilhaber denkwürdiger Begebenheiten. Die gesammelten Anekdoten sind Teil meiner Biografie, vor allem aber witzige, nachdenklich stimmende, bisweilen skurrile Unterhaltung. Es sind Geschichten, die sich keiner ausdenken kann - außer der Wirklichkeit selber.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 217

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Eins vorweg

Lange habe ich darüber nachgedacht, wie ich wohl all die denkwürdigen Begebenheiten aus meinen frühen Lebensjahren veröffentlichen könnte, ohne mich selbst oder irgendjemanden sonst in Misskredit zu bringen. Letztlich blieb nur die Möglichkeit, alle damaligen Akteure, Institutionen und Orte zu anonymisieren. Vielleicht erkennt sich dennoch der eine oder die andere wieder, entweder tatsächlich oder als Kind der 70er- und 80er-Jahre mit ähnlichen Erinnerungen im kollektiven Gedächtnis?!

Trotz der Pseudonyme – die Geschehnisse haben sich genau so zugetragen, wie ich sie hier erzähle. Wer könnte sich auch so etwas ausdenken? Alles ist wahr, zumindest so weit, wie mich meine Erinnerung nicht trügt.

Diejenigen, die zufällig Kenntnis von der wahren Identität der hier handelnden Personen haben, bitte ich, diese schmunzelnd für sich zu behalten!

Mein junges, wildes Leben:

Streichholzakrobatik

Schlehenfeuer

Der Wald brennt!

Feuerengel

Benzinbomben

Alarmprobe

Feuertourismus

Ta-Back-Pfeifen

Judofürzchen

Raucherentwöhnung

Explosionsräume

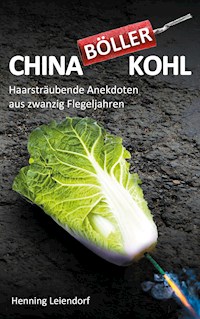

Chinaböllerkohl

Pappelsommer

Göttliche Bewahrung

Nimm doch die Schere!

Die Axt im Walde

Die Wildnis

„Was is denn nu mit de Kohlen?“

Beschaffungskreativität

Hier bitte keine Werbung!

Speis! Steine! Zement!

Dat is ’ne Bombe!

Toilettenprobleme

Gabelstapler

Personenbeförderungsschein

Rettungszivi

Marco Farkas von den „Skorpions“

Polizeikontrolle!

Die Rettung naht

Kreuzblut

Fratzenbus

Gaspedal

Nachtschicht

Rettungswagen

Zigarren

Schweineohr

Nadelstich

Polyether-Pissmänner

Selbst ist der kleine Mann

Kai aus der Kiste

„Oh!“

Nichts bereut

Kommando „Attacke!“

Gartenparty

Freizeitheim

Tierisch!

Peepshow

„… aber ohne Ficken!“

Im Schwimmbad

Hänschen klein, ging allein …

Winterliebe

Räumkommando

Große und noch größere Schneekugeln

Rushhour

VW Käfer

Pfingstausflug

Tretfahrzeuge

Fremdgegangen

Mercedes Benz

Music Was My First Love

Ritterturnier

Brillenblindfisch

Sprachlabor

Ausgeburten schulischer Langeweile

Lieben, leben, lachen ...

Erlebnispädagogik

Streichholzakrobatik

Feuer war toll! Wie wohl die meisten Menschen habe ich eine Menge diffuser Kindheitserinnerungen an Feuer. Besonders an die Momente, in denen man um ein Lagerfeuer versammelt war und sich der gemeinsamen mystischen Mitte ergab, gebannt auf die Flammen starrte, die das Holz auffraßen, sich dabei jeden Augenblick veränderten, Funken versprühten, Licht und Wärme auf das Gesicht und den Körper abstrahlten, den Rauch in den Nachthimmel trieben und duftenden Atem von würzig brennendem Holz verbreiteten. Das waren die Abende, nach denen man wild träumte und des Nachts unbewusst die Wurzeln des Menschseins erspürte. Welches Kind erliegt nicht der Faszination des Feuers? Dieses archaische Element, das Urängste aus den Tiefen des Unterbewusstseins aufsteigen lässt und gleichermaßen eine solche Verzauberung bewirkt, dass sie den Blick des Betrachters unwillkürlich in die Flammen lenkt, alles in der Dunkelheit Liegende ausblendet und seelenspiegelartig mit sich selbst konfrontiert.

Die andere, Furcht einflößende und bedrohliche Seite des Feuers trat immer dann in mein Bewusstsein, wenn etwas unbeabsichtigt in Brand geraten war. Solange man nicht selber betroffen war, überflügelte auch hier die Faszination stets den Schrecken. Mit Streichhölzern konnte ich selber Feuer machen! Eine kleine Schachtel mit Zündhölzern – welch Magie! Was gab es Erhabeneres, als die Macht des Feuers jederzeit willentlich heraufbeschwören zu können? Obwohl mir in früher Kindheit der Besitz von Streichhölzern selbstverständlich nicht erlaubt war, so besaß ich doch meistens welche, die ich an geeigneter Stelle versteckt hielt.

Höllischen Spaß hatte ich dabei, brennende Streichhölzer durch die Gegend zu flippen. Dazu musste man die Streichholzschachtel so in der Hand halten, dass man zugleich mit dem Zeigerfinger ein Streichholz senkrecht auf der Reibefläche fixieren konnte. Der Mittelfinger der freien Hand wurde dann am Daumen angespannt und gegen das Streichholz geschnippt. Wenn alles passte – und natürlich habe ich diese Technik im Laufe der Zeit perfektioniert –, dann flog das Streichholz während des in Gang gesetzten Zündvorgangs Rückwärtssalti schlagend durch die Luft und landete irgendwo am Ende einer zuvor grob kalkulierten Flugschneise. Wenn das sich entzündende Hölzchen lange genug unterwegs war, dann war der Zündvorgang beendet und das Streichholz mehr oder weniger verloschen, bevor es irgendwo niederging. Dadurch war die Gefahr, unbeabsichtigt einen Brand auszulösen, etwas minimiert. Mein Training bestand also darin, das Streichholz immer möglichst lange mit Luftakrobatik zu beschäftigen, bevor es zu Boden ging. Geübt habe ich dort, wo es möglichst windstill war – und auch still in Bezug auf mögliche Schimpftiraden meiner Mutter –, unter unserem Balkon zum Beispiel, aber auch in meinem Zimmer. Beim Praktizieren dieser Art der Feuerfertigkeiten in der Wohnung galt es, die Einrichtungsgegenstände, Gardinen und Geschwister möglichst nicht zu treffen. Wobei – das mit den Geschwistern und Spielkameraden konnte auch lustig sein, dann wurde das Streichholzflippen zu einem reaktionsschnellen Ausweichspiel. Etwas fairer und gleichzeitig interessanter wurde die Sache indes, wenn beide Seiten mit Streichhölzern bewaffnet waren und man sich gegenseitig befeuern konnte.

Schlehenfeuer

Selbstredend musste ich als Kind Versuchsreihen zur Brennbarkeit der verschiedenen Materialien durchführen. Papier – war logisch. Das war ebenso leicht verfügbar wie brennbar! Ich probierte alles aus: Zeitungen, Klopapier, Schulhefte, Kataloge, Briefpapier. Wie ich feststellte, gab es einige Unterschiede bei der Entflammbarkeit und Brenndauer. Eine gemeinsame Eigenschaft aber war, dass all das Papier brennend aus meinem geöffneten Zimmerfenster im oberen Stockwerk fliegen konnte. Es brannte zuweilen auch im Inneren des Zimmers, natürlich möglichst kontrolliert, ich wollte ja nicht meine eigene Bude anstecken.

Brennendes Papier im Gully konnte unheilvolle Rauchfahnen erzeugen und, wenn ich Glück hatte, weitere dort verborgene Dinge in Brand setzen. Zu „Zigarettentüten“ zusammengerollt konnte Papier, lässig zwischen den Fingern gehalten, zu Asche verglühen. Dann fühlte ich mich beinahe erwachsen, denn „die Großen“ rauchten schließlich Zigaretten. Mit Kamillentee in Weckmannpfeifen kam ich dem richtigen Rauchen und damit dem Erwachsensein noch etwas näher. Allerdings waren Geschmack und Genuss mehr als zweifelhaft. Außerdem wurden die dünnen Gipspfeifen dabei viel zu heiß.

Plastik brennt sehr unterschiedlich, wie ich damals herausfand. Die entkernten Röhrchen alter Filzstifte zum Beispiel brennen mit kleiner zäher Flamme, schmelzen langsam vor sich hin und verflüssigen sich schließlich zu einem eigentümlich riechenden Plastikschleim, der heiß, klebrig und feurig schmorend heruntertropft. Faszinierend!

Klosterfrau Melissengeist brennt hervorragend, was schlicht daran liegt, dass diese Medizin zu 70 Prozent aus Alkohol besteht. In jungen Jahren fand ich damals eine solche Flasche im Arzneischrank im Schlafzimmer meiner Eltern. Natürlich habe ich auch davon getrunken! Hui – im Hals brannte der sogar ohne vorheriges Anzünden!

Und Schlehenfeuer brennt, tatsächlich, im wahrsten Sinne! Diesen Likör allerdings zum regelrechten, sichtbaren Entflammen zu bringen, entpuppte sich als mühsam. Mit lediglich 38 Volumenprozent brannte nämlich nur der oberflächlich verdunstende Alkohol, was enttäuschend dünne, kaum sichtbare bläulich-gelbe Flammen erzeugte.

Schlehen sammelte mein Vater früher in seiner schlesischen Heimat. Das Schlehenfeuer erinnerte ihn daran, und er nahm diesen und andere Erinnerungsanker zum Anlass, uns ab und an von früher und von Schlesien zu erzählen. Damals sammelten sie Schlehen, am besten nach dem ersten Frost, um daraus Marmelade herzustellen und Schnaps anzusetzen.

Die Flasche Schlehenfeuer stand im Wohnzimmerschrank neben einer Handvoll anderer Spirituosen, die meine Eltern geschenkt bekommen hatten. Hochprozentiges und Alkohol im Allgemeinen waren bei uns zu Hause eher verpönt. Für den Eigenbedarf wurde Alkohol in der Regel nicht gekauft. Dies lag teils an der recht streng christlichen Prägung, die den weltlichen Genüssen gegenüber zur Zurückhaltung riet. Zum anderen daran, dass Alkohol den finanziellen und gesundheitlichen Absturz meiner Tante verursacht hatte. Sie wurde immer als mahnendes Beispiel angeführt, wenn es, auch später, in Diskussionen um das Thema Alkohol ging.

Bier gab es nie! In die „Kneipe“ ging man aus Prinzip nicht! Das war für die spätere Zeit der Pubertät genau das Richtige, um mich gegen die Moralvorstellungen meiner Eltern abgrenzen zu können, und selbstverständlich auch, um einfach zu provozieren. Ich ging also in die Kneipe, blieb bis spät in die Nacht, rauchte und trank jede Menge Alkohol.

Zu Hause wurde Alkohol, wenn überhaupt, aus gesundheitlichen Gründen geduldet („Einen Schnaps für den Magen“), oder er wurde an Sonn- und Feiertagen zum Essen gereicht. So gab es zum sonntäglichen Mittagessen ab und zu ein Glas „Rheinhessen Spätlese“ zu trinken. Nach der Konfirmation durfte ich an dem Zeremoniell immerhin mit einem halben Glas teilhaben.

Das Schlehenfeuer als Geschenk von Papas Bruder war demnach für wirklich besondere Anlässe vorgesehen gewesen. Entsprechend lange stand die Flasche im Schrank, ohne dass der Inhalt nennenswert weniger geworden wäre, allerdings nur bis zu dem Tag, an dem ich in meiner explorativen Kindheitsphase dem Namen des Getränks zu seiner wahrhaften Berechtigung verhalf.

Ich war alleine zu Hause und holte die Flasche aus dem Wohnzimmerschrank. Dazu nahm ich den Metalldeckel einer großen Plätzchendose sowie Streichhölzer und brachte alles nach draußen hinters Haus. Bevor ich den Versuch startete, gönnte ich mir erst einmal eine Kostprobe. Im Gegensatz zum Melissengeist schmeckte Schlehenfeuer gar nicht mal schlecht, weshalb ich ein paar weitere Schlücke aus der Flasche nahm. Danach goss ich von dem süßlichherben Getränk so viel in den großen Deckel, bis der Boden vollständig bedeckt war. Jetzt hielt ich das Streichholz an den Deckelrand. Nach geduldiger Überzeugungsarbeit begann es auf der bräunlichen Flüssigkeit sacht zu brennen. Jedoch ließ der leiseste Luftzug die spärlichen Flammen bedrohlich flackern und fast verlöschen. Nach nur kurzer Zeit war der Feuerspaß vorbei. Hm – vielleicht brauchte es einfach mehr von der Flüssigkeit? Mehr davon würde ja bedeuten: mehr Alkohol, also mehr Flammen, und damit mehr „Schlehenfeuer“! Also goss ich ordentlich nach und zündete die dunkle Brühe ein zweites Mal an. Jetzt brannte es zwar etwas länger, doch leider genauso unspektakulär wie zuvor. Das Etikett der Flasche mit seinen kräftigen Flammen hatte mehr versprochen, als der Likör in Wirklichkeit halten konnte. Ich war enttäuscht. Die zweite Charge war verloschen, doch die in dem Deckel stehende Flüssigkeit war kaum weniger geworden, höchstens etwas dickflüssiger.

Wohin jetzt damit? Hm – ich schaute mich um. Vorsichtig balancierte ich den noch warmen Deckel mit den flüssigen Resten über die Terrasse und goss alles in das nächstgelegene Blumenbeet. Die Flasche wanderte, nun merklich erleichtert, zurück in den Schrank.

Der Wald brennt!

Ach ja - natürlich können Laub, kleine und große Äste, fein säuberlich zu einem Lagerfeuer zusammengestaucht, ganz herrlich brennen. Und die riechen sogar gut dabei! Diese Erkenntnis sammelte ich erstmals im Kindergarten. Dort war der bespielbare Außenbereich zur darunterliegenden Straße hin mit einem niedrigen Jägerzaun begrenzt. Zwischen dem Zaun und der Straße befand sich eine naturbelassene Böschung mit Bäumen und Sträuchern. Diese war praktisch nicht zugänglich und entsprechend verwildert. Das unbekannte Terrain war für mich ein geheimnisumwittertes, verlockendes Niemandsland, das ganz unbedingt erforscht werden musste! Eine fehlende Zaunlatte ermöglichte mir den Zugang in die verbotene Zone. Dort, vor den Augen der „Kindergartentanten“ und der anderen Kinder verborgen, kam eines Tages eine auf dem benachbarten Schützenplatz gefundene Schachtel Streichhölzer erstmals zum Einsatz.

Ich wollte Feuer machen. In ausreichenden Mengen leichtes und trockenes Brennmaterial zu finden, erwies sich im Dickicht des Unterholzes zunächst als gar nicht so leicht. Aber schließlich gelang der Triumph: Ein tolles kleines Lagerfeuer im Wäldchen unterhalb des Kindergartens war entfacht! Mit zusammengetragenen Naturmaterialien wurde es fleißig genährt und zu einem ansehnlichen, ordentlich qualmenden Buschfeuer gefüttert, welches sich alsbald anschickte, von ganz alleine weitere Nahrung zu finden.

Der Rauch verriet uns. Andere Kinder hatten ihn bemerkt. Denn der hatte sich durch das Wäldchen, fein verteilt, bis nach oben zum Spielplatz seinen Weg gesucht und einige empfindliche Kindernasen alarmiert. Plötzliche Betriebsamkeit setzte ein. Rufe wie „Feuer!“ oder „Der Wald brennt!“ waren zu hören. Dann traten auch Erwachsene auf den Plan, guckten, riefen und wurden hektisch. In dieser unübersichtlichen Lage schlichen wir uns (ach so – ich war ja nicht alleine –, für Dummheiten war man aus taktischen Gründen idealerweise mindestens zu zweit), also wir schlichen uns mehr oder minder ungesehen wieder nach oben und schlossen uns der allgemeinen Betroffenheit über das entstandene Feuer an. Und äußerst glaubhaft konnten wir bestätigen: „Ja, da unten brennt es! Wir haben es mit eigenen Augen gesehen!“

Das Feuer wurde schließlich gelöscht. Uns konnte man nichts nachweisen, sodass wir ungeschoren davonkamen! Vermutlich hat man uns Kinder im Nachgang über die Gefahren des Feuers unterrichtet und an unser aller Gewissen appelliert – aber daran erinnere ich mich nicht mehr. Genützt hätte es ohnehin wenig, denn ohne Feuer wäre das Leben nicht mal halb so spannend und damit undenkbar gewesen. Mein Gefahrenbewusstsein blieb nach dieser Aktion auch mehr oder weniger unbeeindruckt. Und streng genommen mussten die Gefahren ja geradezu heraufbeschworen werden, um einen verantwortungsvollen Umgang mit ihnen einüben zu können, oder etwa nicht? Wie sonst sollte ich gefährliche Situationen zu beherrschen lernen, wenn es keine Übungssituationen gab? Also hielt ich es wie Ronja Räubertochter: „Her mit den Gefahren!“ und trainierte weiterhin diverse Feuerkünste.

Feuerengel

Und dies war enorm wichtig! Es gab genügend Beispiele von Menschen, die in der Handhabung des Feuers weniger Übung aufwiesen und entsprechend nachlässig damit umgingen. Manche waren noch nicht einmal in der Lage, eine brennende Kerze vernünftig in der Hand zu halten. So geschehen bei einer Aufführung unserer Kindergottesdienstgruppe während eines Familiengottesdienstes. Dort standen wir – feierlich, etwa zwei Dutzend Kinder in drei Reihen hintereinander, engelsgleich im Altarraum der Kirche mit brennenden Kerzen in den Händen – und brachten voller Inbrunst ein Lied zur Aufführung. Zu unserem flammenden Auftritt gehörte dann aber nicht nur die gesangliche Darbietung, sondern auch das beherzte Löschen eines kindlichen Haarschopfes durch die bloßen Hände einer Betreuerin. Die hell erleuchteten Haare mussten den Gottesdienstbesuchern beinahe so vorgekommen sein, als wäre der Heilige Geist auf das Haupt des Kindes niedergegangen. Etwas Derartiges kann eben nur passieren, wenn man überhaupt keine Ahnung davon hat, dass eine Kerzenflamme, die unachtsam an die unteren Enden langer Mädchenhaare gehalten wird, sich rasend schnell zu leuchtend hellen und hoch aufsteigenden Flammen entwickeln kann.

Benzinbomben

Während also mancher bereits mit der Handhabung von Kerzen überfordert war, so waren mein Freund Leo und ich gerade dabei, mit Flugbenzin und leeren Tintenpatronen Benzinbomben zu bauen.

Leo besaß ein Fesselflugmodell, das mit einem echten Verbrennungsmotor angetrieben wurde. Es war zwar kein ferngesteuertes Flugzeug im eigentlichen Sinne, konnte aber aus eigener Kraft fliegen und wurde ähnlich wie ein Lenkdrachen mit Schnüren gesteuert. Das Flugzeug flog auf einer großen Kreisbahn und konnte dabei mit entsprechenden Impulsen hoch- und runtermanövriert werden, starten und landen. Mit etwas Übung waren sogar Loopings möglich. Das Teil machte ordentlich Krach, der Propeller drehte sich mit enormer Kraft und man wollte seine Finger dort nicht hineinhalten. Wenn der Motor startete, produzierte er reichlich blauweißen Qualm und lärmte dabei wie ein mutiertes Insekt.

Leo war offenbar von seinem Vater in die Handhabung eingewiesen worden. Regelungen, was die weitere Nutzung anbelangte, gab es entweder nicht, oder man hatte ihm mit seinen vielleicht acht Jahren die Verantwortung überlassen. Es klappte ja auch. Leo wusste, wie man Benzin einfüllte, wie der Motor startklar gemacht und angelassen wurde und wie man das Ding flog. Das reichte für ansehnliche Flugmanöver auf der Straßenkreuzung vor seinem Haus, auf der Wiese unterhalb des kleinen Steinbruchs oder auf dem Hof der nahegelegenen Hauptschule.

Das in einem kleinen Blechkanister enthaltene Flugbenzin inspirierte uns irgendwann zu erweiterten Möglichkeiten der feurigen Freizeitgestaltung. Es müsste doch gelingen, das Benzin in leere Tintenpatronen zu füllen, eine Lunte hinein zu stecken und das Ganze wie einen Böller zur Explosion zu bringen. Wie genau und ob es uns überhaupt gelingen würde, wussten wir damals nicht – aber wir würden es schon herausfinden. Da waren wir sicher! Was wir allerdings tatsächlich herausfanden war, dass Benzin in geschlossenen Patronen weitaus weniger gut zum Brennen oder gar zum Explodieren zu bekommen ist als das leichtsinnigerweise in einem offenen Glas aufbewahrte Benzin zum Befüllen der Patronen. Das brannte nämlich – schlagartig, man könnte auch sagen, es explodierte. Die Stichflamme reichte bis an unsere Gesichter heran. Durch diesen Irrtum erkannten wir, dass man Benzin tunlichst nicht aus einem offenen Behälter auf bereits brennende Lunten kippen sollte. Einigermaßen erschrocken, ohne weiteren Benzinvorrat und auch ohne echten Erfolg wurde das Vorhaben „Benzinbomben“ dann vorzeitig beendet.

Alarmprobe

Der Spaß am aufsehenerregenden Zündeln blieb mir bis ins junge Erwachsenenalter erhalten. In den Sommerferien war ich Betreuer einer Jugendfreizeit. Nicht Leiter, wohlgemerkt, aber ich war 18 und immerhin mitverantwortlich. Da wir im Bewusstsein unserer Verantwortung auf die Sicherheit der uns anvertrauten Kinder zu achten hatten, beschlossen wir, in dem Freizeitheim eine nächtliche Evakuierungsübung zu machen. Diese sollte der allgemeinen Sicherheit dienen – so hätte zumindest die offizielle Begründung ausfallen können. Inoffiziell gab es einen Anknüpfungspunkt völlig anderer Art, nämlich die gemeinsame Lust am Spektakel. Und als Kind will man in solchen Freizeiten ja auch etwas geboten bekommen und erleben, von dem man zu Hause erzählen kann. Hierzu wollten wir wohl etwas beisteuern.

Jedenfalls stellten wir, als endlich alle schliefen und Ruhe eingekehrt war, im Erdgeschoss des Freizeitheims eine Feuertonne ins Treppenhaus. Diese befüllten wir mit allerlei Zutaten, die brennen und vor allem ordentlich qualmen sollten. Da das gesamte Betreuerteam der Überzeugung war, dass man gemeinsam genügend Erfahrungen in Sachen Feuer vorzuweisen hatte (und mich betreffend war dies absolut der Fall), gelang mit der Vorbereitung und Durchführung der Spagat zwischen maximaler Wirkung und minimaler Gefährdung. Für alle Eventualitäten standen selbstverständlich Feuerlöscher und Wassereimer bereit. Auch waren alle Mitarbeiter eingewiesen, wie die Kinder nach erfolgter Alarmierung sicher aus dem Gebäude zu leiten wären. Eine der Eingangstüren wurde geöffnet, damit genügend Frischluft ins Treppenhaus nachströmen konnte und so weiter. Und dass (beinahe) alles gut ging, gab uns in der gewissenhaften Planung und Vorbereitung recht.

Und dann kam der Moment. Die Feuertonne brannte, die öligen Lappen darin qualmten, und Feuergeruch verbreitete sich im ganzen Treppenhaus. Um die Szenerie noch echter wirken zu lassen, warf ein Mitarbeiter brennendes Papier aus einem Fenster nach draußen. Entschlossen lösten wir den Hausalarm aus. Alle Mitarbeiter schwärmten aus, um mit lautstarken Anweisungen die Kinder zu wecken und aus den Zimmern zu führen. Anziehen war nicht. Im Schlafanzug und barfuß ging es durch das qualmende Treppenhaus in den „sicheren“ Gemeinschaftsraum in einem anderen Gebäude.

Zu unserer Enttäuschung hatten die allermeisten Kinder die Lage richtig erkannt oder zumindest intuitiv erfasst, dass dies unmöglich ein echter Brand sein konnte. Manche hatten sich sogar gefragt, weshalb da jemand mitten in der Nacht brennendes Papier aus dem Fenster warf und warum um alles in der Welt da eine qualmende Tonne im Treppenhaus stand. Die Sache war seitens der Betreuer schnell aufgeklärt. Und nach einem Schokokuss für jeden als Entschädigung waren die Kinder froh, wieder ins Bett gehen zu können. Es hatte keine Panik gegeben und alle schliefen recht schnell wieder ein.

Etwas war allerdings geschehen, womit wir nicht gerechnet hatten. Erst später stellten wir fest, dass trotz des riesigen Lärms, den wir veranstaltet hatten, und obwohl wir durch alle Zimmer gegangen waren und mit Taschenlampen in alle Betten geleuchtet hatten, ein Kind zurückgeblieben war! Es hatte offenbar so tief geschlafen und musste darüber hinaus noch quasi unauffindbar unter seiner Decke versteckt gewesen sein, dass es weder aufgewacht war, noch von jemandem entdeckt wurde. Das war ein Schock für uns feuererprobten Menschen. Im Ernstfall wäre es zu spät gewesen.

Feuertourismus

Wenn irgendwo in der näheren Umgebung etwas brannte, musste ich dabei sein! Das eine oder andere Haus hatte ich brennen sehen. Feuerwehrmänner sind doch Helden für Kinder, besonders für solche wie mich damals, die sich in der Feuerbeherrschung ertüchtigten.

Als im Nachbarort die Produktionshallen eines Automobilzulieferers lichterloh in Flammen standen und eine unfassbar dicke, schwarze Rauchwolke atompilzgleich am Horizont in den Himmel stieg, setzte ich mich sofort auf mein Fahrrad und strampelte zum Ort des Geschehens. Dass zuvor im Radio sowie über Lautsprecher mitgeteilt worden war, man möge Türen und Fenster wegen des giftigen Qualms dringend geschlossen halten, beunruhigte mich nicht weiter.

An der brennenden Fabrik wurde ich mit einem unglaublichen Spektakel belohnt, dem ich lange Zeit mit der morbiden Lust an der Tragödie beiwohnte. Meterhohe Flammen aus dem Gebäude, Explosionen, eine unfassbare Rauchentwicklung, unzählige Löschfahrzeuge, Polizei, Krankenwagen, THW, Blaulicht überall, Absperrungen, Männer mit Atemschutzmasken – das volle Aufgebot. Erst als der Wind drehte und die Straße, von der aus ich das Inferno entspannt beobachtete, in ein dunkles, in der Nase beißendes und in den Augen brennendes Dickicht verwandelte, zog ich es vor, mich rasch zu entfernen.

Oster- und Martinsfeuer zogen mich magisch an, wie auch alle anderen mehr oder weniger öffentlichen Gartenfeuer. Seinerzeit war es offenbar nicht verboten, zumindest aber mehr oder weniger üblich, dass Holzabfälle jederzeit im eigenen Garten verbrannt wurden. Besonders dann, wenn man selber irgendwie „mitgestalten“ und Dinge ins Feuer hineinwerfen oder brennende Gegenstände aus dem Feuer herausholen konnte, war ich ganz weit vorne mit dabei.

Nicht selten nutzte ich solche Gelegenheiten, um meine Kenntnisse im Umgang mit dem heißen Element weiterzuentwickeln. Was ich bei einer solchen Gelegenheit zum Beispiel herausfand: Dicke Steine brennen zwar nicht, lassen aber meteoritengleich am Einschlagsort Tausende Funken sprühen. Zugleich treiben die Wurfgeschosse die Flammen schlagartig seitwärts aus. Das sorgt bei den anderen am Feuer stehenden Personen genauso für Aufregung wie die durch den Steinwurf manchmal aus dem Feuer unkontrolliert herauskippenden brennenden Holzteile.

Auch lernte ich, warum auf Batterien die Warnung stand: „Nicht ins Feuer werfen!“ Das hatte mich schon lange neugierig gemacht. Schließlich wurden außer der Warnung keine weiteren Hinweise auf mögliche Gefahren gegeben. So blieb das Mysterium bestehen bis zu dem Tag, an dem ich herausfand, dass Batterien, die man heimlich in das Gartenfeuer des Nachbarn wirft, dort wenig später explodieren. Okay, vielleicht ist „explodieren“ etwas übertrieben, aber – sie zerplatzen immerhin mit einem ordentlichen Knall. Über andere Wirkungen habe ich damals keine weiteren Untersuchungen anstellen können, weil mein Forscherdrang von den anwesenden Erwachsenen leider nur wenig wertgeschätzt wurde.

Bei einem großen Martinsfeuer auf dem Schützenplatz kam ich der Plausibilität anderer Warnhinweise nach – Spraydosen von Zündquellen fernzuhalten zum Beispiel. Diese Warnung stellte sich als ungemein berechtigt heraus. Und dies galt offenbar umso mehr, je voller eine Spraydose war, was sich damals eindrucksvoll mit der Dose Haarspray meiner Mutter belegen ließ, welche in einem günstigen Moment ihren Weg in die Flammen fand...

Ta-Back-Pfeifen

Das Älterwerden ging mir viel zu langsam. Immer wollte ich älter sein, als ich war. Ich konnte gar nicht schnell genug groß werden. Und all die Jahre der Kindheit kamen mir unendlich lang vor. Ich weiß noch genau, als ich acht Jahre alt wurde und dachte, dass ich ja jetzt kaum älter als sieben wäre und noch ewig weit vom „Großsein“ entfernt war. Besonders die Tage vor meinem Geburtstag – ausgerechnet kurz vor Weihnachten – vergingen wie in Superzeitlupe. Geduld war nicht meine Stärke. Ich brauchte und wollte immer alles sofort! Erkennen konnte man das zum Beispiel daran, dass mein Geld immer schon verplant oder ausgegeben war, bevor ich es überhaupt bekommen hatte. Oder Adventskalender – sofern es mal einen mit Schokolade gab und nicht nur einen mit doofen Bildchen –, die waren regelmäßig vor dem Vierundzwanzigsten leer. Manchmal sahen die nicht einmal den zweiten Advent! Ich hasste es, warten zu müssen. Vor allem das Warten auf die Möglichkeiten, die sich einem erst in späteren Jahren erschließen würden, wollte ich nicht akzeptieren. Deshalb wirkte einfach alles, was Erwachsene taten und Kindern verboten war, besonders stark auf mich. Und so kam es, dass ich eines Tages voller Stolz zu Hause berichten konnte, dass ich geraucht hätte. Da war ich sechs. Meine Mutter wollte meinen Stolz nicht teilen, sie fragte nur eilig nach, ob sie richtig gehört hätte, bevor es links und rechts um die Löffel gab.

Ich habe meinen Eltern, besonders meiner Mutter, die mich anfangs mit körperlichen Strafen zu erziehen versuchte, nie einen Vorwurf gemacht, nicht damals und erst recht nicht heute. Ich würde allerdings auch nicht leichtfertig behaupten können, wie dies lange Zeit gesellschaftsfähig war, dass ein paar Schläge noch niemandem geschadet hätten. Vor allen Dingen aber haben sie überhaupt nichts genützt! Als ob ich bereit gewesen wäre, mein Verhalten durch derart plumpe Erziehungsversuche korrigieren zu lassen! Das Gegenteil war der Fall. Und als später einmal ein Kochlöffel, der ganz sicher aus einem berechtigten Grund auf meinem Hintern tanzte, währenddessen zerbrach, fing ich aus lauter Trotz, Genugtuung und innerer Stärke an zu lachen. Ich schrie meiner Mutter rotzfrech ins Gesicht: „Es hat sowieso nicht wehgetan!“ Da hatte meine Mutter für alle Zeit verloren. Ich wusste es! Und ich wusste, dass sie es auch wusste. Es war eine perfekte Position, um fortan sämtliche ihrer Bemühungen zur erzieherischen Einflussnahme ignorieren zu können, wann immer ich es für notwendig erachtete. Viele Wortgefechte endeten dann nur noch mit der Drohung: „Warte, bis der Papa nach Hause kommt!“ Das aber war mehr als häufig ein hilfloses und nicht einlösbares Versprechen und einer der Gründe dafür, dass mir meine Mutter im Nachhinein leidtat. Ich erlangte Verständnis für ihr Verhalten wie auch für ihre spätere Depression.

Zum einen glaube ich, dass sie mit der damaligen Familiensituation, und insbesondere mit mir, schlicht überfordert war. Schließlich lasteten auf ihr die Bewirtschaftung des Haushaltes – ohne ein Auto oder eine Spülmaschine. Es gab vier Kinder zu erziehen und weitere Angehörige zu pflegen. Ihr Mann, der nach einem langen Arbeitstag als Fliesenleger nur zum Essen nach Hause kam, fuhr eine Stunde später zum privaten „Plattenlegen“ wieder weg und kehrte oft erst spätabends zurück, wenn wir Kinder bereits im Bett lagen. Nicht nur, dass dadurch alles, wirklich alles Familiäre in alleiniger Verantwortung meiner Mutter blieb – der Vater fehlte auch als männliches Vorbild und erzieherischer Akteur in der Familie. Ein gelebtes Miteinander gab es nur ab und zu im Urlaub oder an Sonntagen, wobei die Interessen da zumeist weit auseinanderlagen – ich sage nur: „Spazierengehen“! Die Samstage schieden als Familientage aus. Der Vater ging arbeiten und wir Kinder hatten manchmal noch Schule. Nachmittags wurde das Haus geputzt, das Sonntagsessen vorbereitet, das Auto gewaschen, der Bürgersteig gekehrt, und man wurde nacheinander oder miteinander in die Badewanne gesteckt.