Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

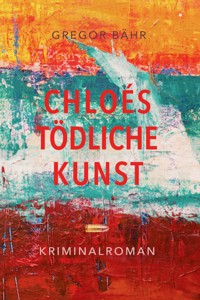

Kunst, Kokain, Mord – und eine tödliche Hassliebe. Die hochtalentierte Nachwuchskünstlerin Chloé von Wilmenroth verschwindet spurlos, zusammen mit ihren Werken, die sie als Abschlussarbeit an der Kunstakademie geschaffen hat. Ihr Liebhaber behauptet, sie sei tot – doch die Spuren sprechen eine andere Sprache. Als die Werke Chloés unter falschem Namen in einer renommierten Kunstgalerie auftauchen, erwacht im pensionierten Kriminalkommissar Götz Lobsam erneut der Jagdinstinkt. Unterstützt von seinem Assistenten Henrik Szabo und der jungen Kunsthistorikerin Xenia Youbekele, lernt er die bizarre Welt der bipolaren Künstlerin kennen, unter der besonders ihr Liebhaber leidet. Bald muss das Trio erkennen, dass es um weit mehr geht als nur um Kunstbetrug. Trotz zweier Attentate lassen sie sich von ihrer Ermittlungsarbeit nicht abbringen. Woher stammt die Überdosis Kokain, bestimmt für den Galeristen? Falls Chloé noch lebt, dann bitte wo? Erst In einem dramatischen Showdown wird das ganze Ausmaß von Beziehungen, Abhängigkeiten, Kampf um persönliche Freiheit und Hass offenbar, das Chloé in einem ihrer Werktitel zusammengefasst hat: Fesseln der Freiheit

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 231

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gregor Bähr

Chloés tödliche Kunst

Kriminalroman

© 2025 Gregor Bähr, Gaisburgstraße 29, 70182 Stuttgart, Germany.

Umschlaggestaltung: G.Bähr

Hintergrund: Steve Johnson, pexels

Autorenfoto: ©Thomas Bender Fortodesign

Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt vor allem für jegliche - auch elektronische - Vervielfältigung, Übersetzung, öffentliche Zugänglichmachung und Verbreitung.

Zu diesem Buch

Wie zerstörerisch und selbstzerstörerisch sich eine bipolare Krankheit entwickeln kann, muss Chloé erleiden. Die hochtalentierte Nachwuchskünstlerin verschwindet eines Tages spurlos und mit ihr alle Bilder, die sie als Abschlussarbeit an der Kunstakademie geschaffen hat. „Fesseln der Freiheit“ ist der Titel des letzten noch vorhandenen Gemäldes, das sich im Besitz ihres Ex-Liebhabers Nowak befindet. Zugleich ist der Titel des Bildes das Leitmotiv der Geschichte – einer Kriminalgeschichte um Kunst, Kokainabhängigkeit, Mord und eine tödliche Hassliebe.

Götz Lobsam, Kriminalkommissar im Ruhestand und wegen seines ungewöhnlichen Körperbaus mit Beinamen „der Waran“, macht sich mit seinem Assistenten Henrik Szabo auf die Suche nach Chloé und ihren Bildern.

Gregor Bähr

wurde als Nachkriegsmodell geboren und ist aufgewachsen in wirtschaftswunderlichen Zeiten. Am altsprachlichen Gymnasium musste er sich mit Caesar und Homer herumschlagen und lernte danach Offsetdrucker. Die erste Mondlandung erlebte er im Wehrdienst bei einer Sanitätseinheit. Drei Jahre nach der Studentenrevolte studierte er in Berlin Wirtschaftskommunikation und Marketing. Ein Sidestep in die Tourismusbranche führte ihn für zwei Jahre nach Süditalien. Nach seiner Rückkehr arbeitete er in mehreren Marketing-Agenturen. Im Jahr des Mauerfalls machte er sich als freier Werbetexter selbstständig und ist seit einigen Jahren auch als Schriftsteller tätig. Gregor Bähr wohnt in Stuttgart.

Nach den beiden Romanen „Carls Verzweiflung“ und „Die Verleugnung“ ist der literarische Psycho-Krimi „Cloés tödliche Kunst“ sein drittes Werk.

G r e g o r B ä h r

Chloés

tödliche

Kunst

K r i m i n a l r o m a n

Chloés tödliche Kunst

1

Der seit zwei Jahren pensionierte Kriminalkommissar Götz Lobsam hatte in seiner aktiven Zeit die Angewohnheit, unentwegt mit seinem Füllfederhalter zu spielen, wenn er im Vernehmungsraum einem Tatverdächtigen gegenübersaß. Vermeintlich selbstvergessen bewegte er den Füller zwischen den wulstigen Fingern oder schraubte die Kappe auf und wieder zu. Oder er hielt den Füller gegen das Licht, um sich der Transparenz des leeren Tintentanks zu versichern. Bisweilen balancierte er das Schreibgerät quer über dem Handrücken und fing es im Handumdrehen blitzschnell auf, so dass es wie Zauberei wirkte. Dabei sprach er die ganze Zeit kein Wort. Je nachdem, wie verstockt er den Beschuldigten einschätzte, ging das manchmal eine halbe Stunde so. Zwischendurch blickte er kurz auf und tat überrascht, weil da noch jemand saß – der Tatverdächtige, den er selbst vorgeladen hatte.

Was wie ein Spleen wirkte, war Berechnung. Er glaubte fest daran und seine Ermittlungserfolge gaben ihm Recht: Das Hantieren mit dem Füller zermürbte die Delinquenten. Wenn Götz sie endlich aufforderte: »Na, dann erzählen sie mal«, schienen sie froh zu sein, dass sie alles rauslassen konnten.

Den Füller, ein Modell der Marke Pelikan, mit 18-Karat-Goldfeder und stets leerem Tintentank, hatte er zur Konfirmation erhalten. Nie hatte er damit geschrieben, erst recht nicht in der Schule. Damit wäre er aufgefallen. Das wollte er nicht. Der Wunsch, nicht aufzufallen, hatte ihn in der Schulzeit komplett, aber vergeblich ausgefüllt. Denn Götz war die Mensch gewordene Auffälligkeit, die ihm die Zeit der Kindheit bis ins Erwachsenenalter versaute.

Längst war er wegen dieser Besonderheit mit sich im Reinen dank Helge Fernau. Obwohl seit Jahren tot, verehrte er diesen ›Magier der menschlichen Seele‹ in seinem innersten Innern heute noch wie einen Heiligen. Helge hatte verhindert, dass aus ihm, Götz, dem körperlich Missgebildeten, auch noch ein seelischer Krüppel wurde. Stattdessen entwickelte er sich zu einem der besten Kriminalisten im weiten Umkreis. Und das nur, weil der Psychotherapeut sich von Götz den Füller jedes Mal geben ließ, wenn er ihn in Trance versetzen wollte. Aufgefordert, den schwarzgrün schillernden Schaft zwischen des Therapeuten Daumen und Zeigefinger mit den Augen zu fixieren, verfiel er regelmäßig in Hypnose. Götz lernte sozusagen in Geistesabwesenheit Schritt für Schritt den seelischen aufrechten Gang.

Auf die körperliche Gangart hatte der Seelenarzt keinen Einfluss. Die war das Ergebnis zweier erheblicher Fehltritte der Natur. Den ersten diagnostizierten die Ärzte kurz nach der Geburt als Achondroplasie, zu deutsch: Klein- oder Zwergwuchs mit den typischen anatomischen Merkmalen: ein übergroßer Rumpf, zu großer Kopf, zu kurze Arme und Beine in Sichelform. Daraus entstand in der Folge des Laufen lernens ein unbeholfener Watschelgang. Für die Ärzte rätselhaft war der zweite Fehltritt, der sich nach und nach entwickelte. Der kleine Götz blieb nicht klein, sondern wuchs und wuchs entgegen allen medizinischen Erwartungen der Zwergwuchs-Diagnose. Im Alter von siebzehn Jahren hatte er mitsamt seinen Disproportionen einen Meter achtzig erreicht. Er war ein Riesenzwerg geworden. Demgegenüber hatte die Gesichtspartie mit dem Wachstum nicht ganz mithalten können. Zwischen der markanten Stirnkuppel, dem faustdicken Kinn und den ausladenden Wangenpartien drängten sich Augen, Mund und Stumpfnase auf engstem Raum. Auch die Brauen folgten diesem platzsparenden Design. Sie standen eng beieinander, nur getrennt durch eine steile senkrechte Falte. Und die braunen Knopfaugen darunter waren unentwegt in Bewegung, weil der massige Schädel so rasch den wechselnden Blickrichtungen nicht folgen konnte.

Wäre er klein geblieben, wäre auch die Zielscheibe des Spotts kleiner ausgefallen. Deshalb hatte er allerhand auszuhalten an versteckten und offenen Hänseleien. Bereits in den ersten Schuljahren erhielt er einen ständigen Begleiter, der ihm bis zum Ende seiner Polizeilaufbahn wie ein Kaugummi am Kittel klebte: seinen Spitznamen ›Waran‹.

Darunter litt er lange, weil er nicht wusste, wie er sich dagegen wehren konnte. Das hatte schlagartig ein Ende, als ihm eine Sicherung durchbrannte. Eines Tages hatte er kurzerhand den übelsten seiner Drangsalierer mit einem Schlag in eine Regenpfütze des Schulhofs gehauen. Der war so verdutzt, dass er plärrend das Weite suchte. Von da an war wenigstens vor und in der Schule Ruhe. Nicht einmal einen Verweis erhielt er, wenngleich die Mutter zu einem Gespräch mit dem Klassenlehrer gebeten wurde. Der war ein vernünftiger Pädagoge und gab ihr den Rat, den Sohn zum Judo zu schicken. Das hätte mindestens zwei Vorteile: Erstens, der Junge würde lernen, sich in angemessener Weise zu wehren. Zweitens würde das Training sportliche Fair- und Fitness, Geduld, innere Gelassenheit und Konzentrationsfähigkeit schulen. Das seien Fähigkeiten, die dem Jungen im weiteren Leben gewiss helfen würden.

Die Idee fanden Mutter Lobsam und Sohn Götz so gut, dass der sich mit Elan ins Judo-Training stürzte. Bald warf er reihenweise seine Gegner auf die Matte. In Rekordzeit konnte er sich mit allen möglichen Gürteln gürten, bis hin zum schwarzen des dritten Dan. Die sportlichen Erfolge verdankte er zu großen Teilen seiner ungewöhnlichen Anatomie. Die kurzen Beine und der riesige Rumpf gaben ihm einen extrem tiefen Körperschwerpunkt, so dass er von Gegnern mit vergleichbarer Körpergröße und Gewicht kaum aus den Angeln zu heben war. Außerdem überraschte er die Kontrahenten regelmäßig mit der Schnelligkeit, wie er Griffe, Schwünge und Würfe ansetzte. So versöhnten ihn in gewisser Weise die Judo-Erfolge mit seiner Anomalie.

Einmal erklärte ihm ein aufgeweckter Sportsfreund, dass Warane ganz erstaunliche Tiere seien, die von ihren Gegnern und Opfern oft unterschätzt würden. Die könnten nämlich trotz ihrer normalerweise schwerfälligen Bewegungen aus dem Stand heraus blitzschnell zupacken und wären außerordentlich behände. Zudem verfügten Warane über einen ausgeprägten Instinkt, was bei einem Menschen mit Intelligenz gleichzusetzen sei. Das brächte ihnen in der Tierwelt viel Respekt ein. Und jeder, der sich über einen Waran lustig mache, sei entweder dumm, ungebildet oder beides. Das leuchtete Götz ein. Seitdem machte es ihm nichts mehr aus, wenn er ›der Waran‹ genannt wurde. Er lernte, ganz cool zu bleiben, wenn es einer mit dem Mobbing zu bunt trieb. Er wusste ja, dass er jedem dieser Jodler – so nannte er die armseligen Kreaturen mit ihren dümmlichen Sprüchen – jederzeit eine Lektion erteilen konnte.

Im Kindergarten war das noch anders gewesen. Götz erinnerte sich zwar nicht mehr genau, aber so recht wohl fühlte er sich nicht in seiner Haut. Er hatte ja Augen im Kopf und konnte sein Äußeres mit dem der anderen Kinder vergleichen. Obwohl die Erzieherinnen penibel darauf achteten, dass kein Kind ausgegrenzt wurde, hockte er lieber allein in einer Ecke und spielte mit Legosteinen oder mit dem grünweiß gestrichenen VW Käfer von Schuco. Das Blechauto hatte einen kleinen, blauen Stöpsel auf dem Dach und war rundum beschriftet mit POLIZEI. Das, jedenfalls, hatte ihm seine Mutter erzählt. Sie war ganz begeistert von seiner Absicht, nach der Schulzeit zur Polizei zu gehen. Und er hoffte, dass er sich, neben seinen Judo-Meriten, auch als Polizist Anerkennung und Respekt in seinem Umfeld werde verschaffen können.

Die Tendenz zum Einzelgänger brachte es mit sich, dass er kaum teamfähig war. Eigentlich schlecht für den Polizeidienst. Doch wegen der guten Leistungen bei der Eingangsprüfung und in der Ausbildung ließ man den Einzelgänger gewähren – wie damals im Kindergarten. Das honorierte er mit zum Teil erstaunlichen Fahndungserfolgen. Früh hatte er damit begonnen, Täterprofile allein anhand der Tatumstände zu erstellen. Heute nennt man das neudeutsch Profiling. Wenn die Tatverdächtigen ihm dann gegenüber saßen, wusste er schon, wie er sie an den Haken bekam. Das Spielen mit dem Füllfederhalter war nur noch das

›Grillen‹, bis die Beschuldigten gar waren für ihr Geständnis. – So hatte er eine ehrenvolle Polizeikarriere hingelegt, die er vor zwei Jahren im Rang eines Kriminaldirektors nach 44 Dienstjahren beendete.

2

Götz stieg mühsam aus der Montagegrube. Die Überkopfschrauberei ging ihm ins Kreuz. Allerdings nahm darauf seine sechzehn Jahre jüngere Freundin, eine Citroën DS 23 ›Déesse‹, keine Rücksicht. Sie forderte viel Zuwendung. Bisweilen war sie launisch und sprang ohne ersichtlichen Grund nicht an. War sie ihm jedoch zugetan und ließ ihn in ihrem weichen Schoß über die Straßen gleiten, entschädigte sie ihn reichlich für alle Flüche während der vielen kleinen und größeren Reparaturen.

Die Neuinstallation der Auspuffanlage schaffte er nicht ganz, weil er auf die Geburtstagsparty von diesem jungen Künstler Nowak Vogler musste. Das hatte er ihm versprochen. Deshalb bat er Henrik, der ihm geholfen hatte, die letzten Handgriffe vorzunehmen.

»Bis dann, um elf im ›Heinrich‹«, bestätigte Götz noch einmal, dass sie sich zu einem späten Feierabendbier im ›Eisernen Heinrich‹ treffen wollten. Das war absichtlich so arrangiert, denn damit hatte er einen Grund, sich beizeiten von der Party zu verabschieden. Ein begeisterter Party-Gänger war er nie gewesen.

Mit ölverschmiertem Blaumann setzte er sich auf den Pappkarton, den er über den Fahrersitz seines VW Golf gelegt hatte und verließ das Gelände des Oldtimer-Clubs ›Oldies but Goldies‹, Damit war der Clubgedanke in doppelter Bedeutung beschrieben. Denn ›Goldies‹ bezog sich neben dem Aspekt der Wertschätzung auch auf den pekuniären. Einen Oldtimer für die Straße fit zu halten, konnte ins Geld gehen.

Im so genannten Eiernest, einer Wohnsiedlung aus den 1920er Jahren, bewohnte Götz eines der vielen adretten, mit Geranien geschmückten Einfamilienhäuser. Die meisten Vorgärten waren von Gartenzwergen verschandelt. So jedenfalls sah es Götz. In seinem gab sie es nicht, weil er die Gnome als persönliche Verunglimpfung empfand. Deshalb trug er auch keinen Vollbart, sondern einen grau melierten Drei-Tage-Bart um das füllige Kinn. Die Haartracht nannten seine Oldtimer-Kollegen Cabriolet-Frisur, da von dem einst üppigen Haarschopf nur ein silbergrauer Kranz um den Hinterkopf übrig geblieben war.

Den Wagen stellte er am Straßenrand ab, ging ins Haus, duschte und zog partytaugliche Kleidung an: ein kontrastarm gemustertes Freizeithemd, dazu eine auf seine kurzen Beine maßgefertigte Jeans, da nicht einmal eine untersetzte Konfektionsgröße weder im Bund noch in der Beinlänge passte.

Früher standen auf jeder Party Schüsseln mit Nudel- und Kartoffelsalaten herum, die von den Gästen mitgebracht worden waren. Das war lange her und er wusste nicht, ob diese Usancen noch gepflegt wurden. Deshalb ging er hinsichtlich Nahrungszufuhr auf Nummer sicher und bereitete sich in der geräumigen Wohnküche eine Vesperplatte mit Wurst- und Käsescheiben zu. Ein Schälchen mit Radieschen aus dem kleinen Garten hinterm Haus und eine Flasche alkoholfreies Bier stellte er dazu. Nach dem reichlichen Imbiss räumte er das Geschirr und Besteck in die Spülmaschine. Die leere Bierflasche kam in den Kasten, der im Besenschrank stand.

Am Freitagabend, gegen sechs Uhr, zog er das graue Sakko über und prüfte gewohnheitsmäßig mit der Rechten, ob in der linken Innentasche der Füllfederhalter steckte. Ohne das Schreibgerät ging er nicht aus dem Haus. Seit dem er es nicht mehr bei Verhören nutzte, hatte es die Rolle eines Amuletts angenommen. Der Griff zur Innentasche und das Ertasten der glatten, runden Füllerkappe gab ihm den letzten Impuls der Selbstsicherheit, die seiner Meinung nach den Menschen mit normalem Körperbau angeboren war. Er verließ das Haus, entfernte vom Fahrersitz den Karton, legte ihn gefaltet in den hinteren Fußraum und fuhr zum städtischen Künstlerhaus.

*

Wenige Tage zuvor hatte Götz Lobsam den jungen Künstler Nowak Vogler an einem der Biertische in der Selbstbedienungs-Gartenwirtschaft auf der Karlshöhe kennen gelernt. Er war mit seinem frisch gefüllten Bierkrug und der Bemerkung an den Tisch gekommen: »Schönes Plätzle hier oben. Darf ich?«

»Bitte schön« meinte Nowak und Götz setzte sich. Mit seiner Bemerkung, dass die »malerische Lage der Stadt im Talkessel« ein lohnendes Motiv für einen Aquarellisten sei, kam er mit Nowak ins Gespräch und vom Thema Kunst im Allgemeinen zu dessen Lehrtätigkeit an der hiesigen Kunstakademie. Da sich Götz an Nowaks Arbeit interessiert zeigte, lud der ihn kurzerhand zu seiner Geburtstagsparty ein.

Nowaks rehbrauner Mops Carlos lag indessen neben seinem Herrchen auf der Bierbank und hechelte über die sabbernde Zunge. Mit seinen Glubschaugen glotzte er Götz fortwährend an. Der war wegen der offensichtlichen Ähnlichkeit des Körperbaus kein Freund von Möpsen.

Im Gegensatz zu seinem Hund war Nowak offenbar spindeldürr unter der weiten Tunika. Die überschulterlangen, spiralig fallenden Haare und der dunkle Bart rahmten asketische Gesichtszüge ein. Dieses Live-Porträt Nowaks erinnerte Götz stark an Albrecht Dürers ›Selbstbildnis im Pelzrock‹, das er in der Alten Pinakothek in München gesehen hatte.

Ob das Absicht ist?, dachte Götz, bei aller Verehrung für Albrecht Dürer sollte sich ein Künstler der Gegenwart nicht so vordergründig an dem großen Meister orientieren. Das könnte als Anmaßung oder mangelnde eigene Originalität ausgelegt werden.

*

Als Zeichen des Willkommens stand der Eingang von Nowaks ebenerdig gelegenem Wohnatelier weit offen. Götz zögerte einen Moment. Wo sich normalerweise eine Diele oder ein Foyer befindet, war hier ein finsterer Raum, dessen Dunkelheit umso intensiver wirkte, als Wände und Decke schwarz gestrichen waren. Aus einst berufsmäßig praktizierter Vorsicht zögerte Götz einen Moment, bevor er eintrat. Instinktiv ertastete er erneut die Füllerkappe mit der Klemmspange in der Sakko-Innentasche.

Die einzige Lichtquelle in dem dunklen Raum war ein Deckenstrahler, der ein Gemälde an einer der schwarz gestrichenen Wände ausleuchtete. Der vage Widerschein verlor sich im Raum, das Bild selbst aber schien zu glühen. Götz roch Druckfarben und Waschbenzin, was ihn an die Linoldrucke erinnerte, die er in seiner Schulzeit angefertigt hatte.

Eine Stimmung wie in einer Krypta mit illuminierter Heiligenreliquie.

Den Blick auf das Bild gerichtet, kollidierte sein Schienbein schmerzhaft mit dem verchromten Metallrahmen des wuchtigen, schwarzen Ledersofas, das mitten in dem leeren Raum stand. Durch einen schweren Vorhang setzte das Stakkato der Rap-Musik von Nowaks Geburtstagsparty ein.

Sakrale Kargheit hier, lärmende Partystimmung dort – gegensätzlicher geht‘s nicht.

Verunsichert von der Szenerie setzte er sich und massierte die schmerzende Stelle. Er betrachtete das Gemälde eine Weile vom Sofa aus, stand dann auf und trat näher heran. Götz war seit vielen Jahren Mitglied im Freundeskreis der Staatsgalerie. Seine Auffassung war, dass man einen Ausgleich braucht, wenn man sich als Polizist tagtäglich mit den Schattenseiten der menschlichen Gesellschaft befassen muss. Deshalb ging er gerne in eine der Sonderausstellungen und nahm an Besuchsreisen zur Kunstbiennale in Venedig teil. Dennoch hielt er sich nicht für einen Kunstkenner. Das jedoch hätte ein Beobachter vermuten können wegen der Art, wie Götz das Gemälde in Augenschein nahm. Die auf dem Rücken verschränkten Hände ließen den Rumpf wuchtig hervortreten. Erst aus der Distanz, dann aus nächster Nähe betrachtete er das Bild. Er beugte sich ein wenig vor, richtete den Blick auf ein Detail und fügte es aus der Entfernung wieder ein, in dem er zwei oder drei Schritte zurücktrat. Ockergelbe und sienarote Felder, extrem pastos aufgetragen, erinnerten ihn an eine zerfurchte, schrundige Landschaft. Dazwischen krass abgerissene, schwarzblaue Plateaus, durchzogen von finsteren, am Grund hell schimmernden Gräben mit wulstigen Ufern. Über allem lag wie toskanischer Morgendunst ein Pastellschleier, der die Farben in ihrer Gegensätzlichkeit vereinte. Nur der flache Farbklumpen in ungebrochenem Karminrot im rechten, unteren Eck wölbte sich aus dem Schleier hervor. Wiederholt kehrte Götz‘ Blick zu dieser roten Geschwulst zurück. Überrascht von dem Sog, den das Gemälde auf ihn ausübte, machte er mit dem Handy ein Foto. Der Faszination entzog er sich schließlich mit der sachlichen Feststellung, dass es sich um ein abstraktes Bild in Acrylfarben handelte, im Hochformat angelegt, schätzungsweise einsvierzig mal ein Meter und gefasst in einem schmalen Naturholzrahmen.

»Ein Werk voller Poesie und Leidenschaft«, raunte Nowak, der neben ihn getreten war. »Man kann auch sagen, ein Werk voller Empathie und zugleich Aggressivität. Da spürt man fast körperlich die Zerrissenheit der Künstlerin. Trotzdem ist ihr Gestus äußerst diszipliniert, weil sie in jedem Moment der Arbeit absolut selbstsicher ist. Das ist kein chaotisches Gekleckse. Jeder Spachtelzug sitzt. Nach der Grundierung hat sie nur noch mit Malspachtel gearbeitet, um die pastose Textur zu erzielen.«

Nowak steigerte sich in eine Begeisterung hinein. Er sprach von der enormen Kraft und Ausstrahlung des Gemäldes. Solche Eindringlichkeit mochte Götz nicht, weil er sich ein eigenes Urteil bilden wollte. Er gestand sich aber ein, dass Nowak die passenden Worte zu seinen diffusen Empfindungen fand. Deshalb unterbrach er ihn nicht in seiner Bilderklärung.

»Achte auf die Farbkomposition. Trotz der komplementär angelegten Farben wirkt das Motiv nicht banal bunt, sondern findet den Zusammenhalt in dem feinen Pastell. Jeder Farbton enthält Titan- oder Zinkweiß in geringen Anteilen. Dazu der Titel ›Fesseln der Freiheit‹ – zwei gegensätzliche Begriffe in Beziehung gesetzt, als gehörten sie unauflösbar zusammen. Hier«, er wies auf die untere Ecke des Gemäldes, »das karminrote Farbknäuel auf smaragdgrünem Untergrund, mit scharfer Klinge bis auf den Grund durchtrennt. Ich sehe da ein herausgerissenes, noch schlagendes und dann achtlos weggeworfenes Herz.«

Er unterbrach seine enthusiastischen Interpretation und versank in Schweigen. Bevor er fortfuhr, holte er tief Luft. Es war wie ein schmerzlicher Seufzer: »Ja, so malte Chloé in ihren wilden Phasen. Ich glaube, dass sie immer sich selbst, ihre Seelenzustände gemalt hat.«

»Wer ist Chloé?«, fragte Götz.

»Chloé von Wilmenroth, eine außergewöhnlich begabte Künstlerin. Vor einem Jahr war sie noch Studentin im letzten Semester an der Kunstakademie. Seitdem ist sie spurlos verschwunden, und mit ihr alle ihre Bilder.«

Der Kriminalist in Götz zuckte: »Spurlos verschwunden? Wie das?«

»Sie war plötzlich weg. Niemand wusste, wohin.«

»Und wie kommst du an dieses Bild?«

Nowak antwortete mit Verzögerung: »Das ist die lange Geschichte einer Katastrophenbeziehung mit unendlich schönen und ebenso quälenden Phasen. Das wirkt heute noch nach. Ich möchte darüber nicht mehr reden. Bitte versteh das.«

Wie schuldbewusst sah er an der weißen, knielangen Baumwoll-Tunika und der blauen Pluderhose entlang auf seine nackten Zehen, die in klobigen Trekking-Sandalen steckten. Mit dem nach unten geneigten Kopf fielen die dunklen Haarspiralen seitlich von den Schultern herab und wippten durch ihre Eigengewicht ein wenig nach. Dann wandte er sich einem Neuankömmling seiner Geburtstagsparty zu:

»Gott grüß die Kunst, Willi.«

»Gott grüße sie!«, erwiderte Willi.

In den Jahrzehnten seines Polizistendaseins gehörte Fragen zu seinen Hauptaufgaben. Mit penetranten Fragen zu insistieren, das Privatleben, oft sogar das Intimleben von wildfremden Menschen in der Art eines amtlich verordneten Voyeurismus zu sezieren, bis die wahre Geschichte offen dalag, das hatte Götz seit seiner Pensionierung nicht mehr angewendet. Er hätte es auch nicht mehr gewollt. Deshalb entschied er, dass ihn die Beziehungsprobleme eines Künstlers, den er erst vor ein paar Tagen kennen gelernt hatte, nichts angingen. Trotzdem – –

Spurlos verschwunden? – Oder einfach abgehauen? Kurz vor der Abschlussprüfung? Seltsam.

*

Inzwischen waren weitere Party-Gäste eingetroffen. StattRaphämmertejetztTechno.DerganzeWohnbereich war zur Partylocation umfunktioniert.Alle Türen standen ausgehängt an der Wand.Auf der TanzflächeimSalon,wieNowakseinWohnzimmernannte, zucktenKörperundflogenGliedmaßen.DerDuftvon ›Gras‹würztediestickigeLuft.

Seid froh, Leute, dass ich a.D. bin, sonst müsste ich den ganzen Laden hochnehmen.

Götz fühlte sich fremd in dieser Umgebung. Er kannte niemand, alle waren Nowaks Freunde und Bekannte,diezudemdeutlichjüngerwarenalser.Und er war nicht der joviale Typ, der mit Jedem gleich Brüderschaft trank.

IndemerdenwildenBewegungenderTanzenden auswich,gelangteerinNowaksAtelier. Daherrschte einestrenge,fastpedantischeOrdnung,dieihnüberraschte.Erhatteangenommen,dassfürKünstlereher ein kreatives Chaos typisch war. Aber offenbar war Nowak ein methodisch und diszipliniert arbeitender Künstler. So schienen sich alle Gegenstände in dem RaumnachderGeometriederFluchtlinienzurichten.

Oh ja, in der Anwärter-Ausbildung waren Tatortskizzen mein Schwachpunkt. X-mal habe ich das perspektivische Zeichnen versucht. Das ging regelmäßig in die Hose. Stattdessen zweidimensional: Draufsicht, Frontal- und Seitenansicht. Obwohl, das hier sieht so klar und eindeutig aus. Wenn es ein Tatort wäre, würde ich es glatt nochmal probieren mit der Perspektive.

Von der Schmalseite des langgestreckten Raums aus stellte sich Götz die Fluchtlinien vor, die rechter Hand von den Ober- und Unterkanten der drei hohen Sprossenfenster und den Kanten der Planschränke darunter gebildet wurden. Augenfällig waren die Linien auf der linken Seite des Atelierraums. Dort standen lückenlos von vorne bis hinten alte Holzregale. Deren Fachböden waren allesamt auf gleicher Höhe angeordnet. So trafen sich unübersehbar die realen mit den virtuellen Linien in dem ebenso virtuellen Fluchtpunkt hinter der Atelierstaffelei, die an der gegenüberliegenden Stirnseite des Raums stand. Auch die Pappschachteln mit den halb ausgequetschten Farbtuben und die ausgedienten Konservendosen mit Pinseln und Malspachteln in den Regalen reihten sich wie Soldaten entlang dieser Linien auf. Mitten im Raum stand die mächtige Kupferdruckpresse, die Nowak in der Gartenwirtschaft erwähnt hatte. Auf dem alten Setzerei-Rollwagen daneben lagen Pinsel, Bürsten, lederbezogene Farbtampons und Radiernadeln gleichfalls akkurat angeordnet wie chirurgische Instrumente auf einem OP-Wagen.

Über ein neuwertiges, etwas angestaubtes Urinal auf flachem Podest wunderte er sich. Der Aufkleber mit dem Titel »Ready-made II« verwies auf den bekannten Künstler Marcel Duchamp. Offenbar war es eine Persiflage auf dessen berühmteste Arbeit. Neben dem Podest stand Carlos‘ Fressnapf.

Am Schlafzimmer vorbei gelangte Götz in die Küche. Durch die palavernden Umherstehenden schob er sich an das perfekt aufgearbeitete Naturholz-Trödelmarkt-Küchenbuffet heran. In de Batterie an Alkoholika aller Geschmacksrichtungen und Volumenprozente beschränkte sich das Weinangebot ausschließlich auf Trollinger, die Muttermilch des Wein trinkenden Schwaben. Mit halb eingeschenktem Glas lehnte er sich an das dezent nach Bienenwachs duftende Küchenmöbel und beobachtete seine Umgebung.

Menschen beobachten war seit jeher seine Leidenschaft. Vom Äußeren auf das Innere schließen. Die Körperhaltung eines Menschen, seine Bewegungen, die Mimik, die Kleidung und alles zusammen so zu erfassen, dass eine Persönlichkeit hinter der Fassade entstand, das hatte er im Lauf seiner Dienstzeit zur Perfektion entwickelt. Trotzdem blieb er mit den Beobachtungsergebnissen bewusst im Vorbehaltlichen, schließlich hatte er keine Röntgenaugen.

So beobachtete er vom Küchenbuffet aus die Kunsterzieherin Thekla. Sie stand bei einer kleinen Gruppe und beklagte sich über ihre Pennäler der achten Klasse. Diese ›Krampen‹ wollten lieber die Illustrationen auf den Verpackungen von Fantasy-Computerspielen abmalen, anstatt sich erst einmal an ornamentalen Mustern zu versuchen, wie sie sich das vorgestellt hatte. Dabei brächten sie nur braune Soße auf durchgeweichtem Zeichenblockpapier zustande. Wegen dieser und weiterer Abfälligkeiten über ihre Schüler vermutete er, dass weniger die Schüler ihr Problem waren, sondern ihr Selbstverständnis als Künstlerin oder Kunstpädagogin.

Vermutlich hätte ihre Befragung ergeben, dass sie lieber freie Künstlerin geworden wäre wie Nowak. Die drohenden Entbehrungen hatte sie aber gescheut oder befürchtet, keine Anerkennung mit ihren Werken zu finden. Stattdessen stellte sie bald fest, dass auf dem vermeintlich sicheren Weg des Schuldienstes ihre künstlerischen Ambitionen im engen Schulalltag auf der Strecke blieben. Nun waren die gelangweilten Schüler schuld und sie frustriert.

Er fand Gefallen an der Analyse. Oder besser gesagt, Spekulation. Sie beruht ja ausschließlich auf meiner Beobachtung und den Einlassungen der jungen Frau, die ich ansonsten überhaupt nicht kenne.

VonNowaksGeburtstagsgästenfühltesichkeiner bemüßigt, ein Gespräch mit Götz zu führen. Sogar Carlosschienjedenzukennen.Fortwährendwuselte erzwischendenBeinenderAnwesendenumherund beschnüffeltealles,wasihmvordieeingedrückteNase kam. Nur Götz missachtete er. Wer sich nicht in der Küche aufhielt, stand entweder vor der Tür im HinterhofundqualmteindieDämmerungoderversuchtesichimBasketballwerfenindenKorbanderWand neben der Hinterhoftür.

Götz langweilte sich zunehmend, bis Willi mit seinemWeinglasaufihnzukam.Erwareinrundlicher, untersetzter Typ, dessen silbrig glitzernde Frisur aussah, als wäre eine Windbö hineingefahren. Seine Augen blitzen vergnügt beim Anstoßen mit Götz: »ZumWohlsein!GeheichRechtinderAnnahme,dass du kein Künstler bist?«

»Jeder Mensch ist ein Künstler, jedenfalls nach Ansicht von Joseph Beuys«, entgegnete Götz schlagfertig.

»Hoppla,alsodochKünstler?«

»Sagen wir mal so: An Kunst nach traditioneller Definitionbinichlaienhaftinteressiert.Nowaklernte ichvoreinpaarTagenaufderKarlshöhekennen,wo wir uns ein wenig über Kunst und seine Arbeit unterhalten haben. Gerade war ich noch in seinem Atelier. Ansonsten bin ich im Ruhestand.«

»Unddavor?«

Götz antwortete dem etwa gleichaltrigen Willi lächelnd:»DustellstFragen,wieichdasmeinBerufsleben lang bei Delinquenten, Tatverdächtigen und Verbrechern gemacht habe.«

»Wieso,warstdubeiderPolizei?«

»Bei der Kripo. So, und jetzt verrate mir mal, was das für eine merkwürdige Begrüßungvorhin war: ›GottgrüßdieKunst‹odersoähnlich.«

»DaswardertraditionelleGrußderBuchdruckerzunft,zudenenauchdieSchriftsetzergehören.Beide SpeziessindbisaufwenigeAusnahmen,zudenenich gehöre, leider ausgestorben.«

ImLaufdesGesprächserfuhrer,dassWilliander KunstakademieLeiterderWerkstattfürDruckgrafik war. Da die Kunsteinrichtung allgemein nur Aka genannt wurde,verwendete auch Willi ausschließlich diese Kurzbezeichnung. Er trug den recht seltenen Titel›Schweizerdegen‹desgrafischenGewerbes,der denjenigenvorbehaltenwar,diesowohlSchriftsetzer als auch Buchdrucker gelernt hatten.

»Fürmich,alseinemderletztenMohikanerunserer Zunft,wareswieeinSechserimLotto,anderAkazu landen.DashatmirdieTrennungvonmeinemBeruf erspart und das wirtschaftliche Überleben gesichert. So kann ich meinen Schülern wenigstens noch einen Einblick in dieses kunstvolle, fast ausgestorbene Handwerk geben. Man spricht ja nicht umsonst von derBuchdruckkunst.Schauher«,sagteerundzog einPäckchenunterschiedlichgestalteterVisitenkarten aus der Jackentasche. »Eine der erstenAufgaben, die ichmeinenSchülernstelle,istdietypografisch-künstlerische Gestaltung einer Visitenkarte – und zwar im BleisatzvonHandgesetzt,dannaufdemHeidelberger Tiegelgedruckt–nixComputerundTintenstrahler« betonte Willi. »Die meisten halten die Aufgabe erst mal für Peanuts. Wenn die Buben und Mädels dann durch meine Vermittlung erfahren, dass die wahre typografische Kunst sich im Scheckkartenformat beweist,entwickelnsieofteinenerstaunlichenEhrgeiz, sichundanderendaszubeweisen.Dakommenauch erfreulicheErgebnissezustande.ErfächertedieKärtchen auf wie beim Skatspiel und hielt sie Götz hin.

»Darficheineziehen?«fragteerWilli.

Er nickte: »Nur zu.«

Er zog ein Exemplar mit Willis Namen und Kontaktdaten, das Ganze auf Mittelachse gesetzt. Eine Blindprägung ließ die Initialen WS für Willi Sukup reliefartighervortreten.ErzeigteGötzauch,wieman traditionellenBuchdruckerkennenkann:»Dudrehst dieRückseitenachobenundpeilstimflachenWinkel darüber.DadurcherkennstdudiesogenannteSchattierung, nämlich das schwache Relief der Lettern die beimDruckvorgangvonderVorderseiteaufdieRückseite durchdrücken.«

Götz spürte die Begeisterung, mehr noch, die Passion,mitderWillianseinemBerufhing.Dasgefiel ihm.

Willi hatte durchs Küchenfenster Xenia entdeckt, diespäteintraf.»Diekommtniebeizeiten,abersolltest du einmal eine Verabredung mit ihr haben, lohnt es sich, auf sie zu warten«, meinte er mit einem verschmitztenGrinsen.DamithatteerGötz‘Neugiergeweckt.Undtatsächlich:DieTürzumHinterhofflog auf, Xenia stürmte in die Küche und erzeugte einen Sog,derdenZigarettenqualmderRauchervondraußenmitsichriss.DerMopsknurrteihraufgeschreckt entgegen.

Oha! Afrika lässt grüßen.

InalterGewohnheiterstellteereinePersonenkurzbeschreibung: