6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lübbe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Erfahrungen und Schicksale – Wahre Geschichten über Krankheit, Tod, Abschied und Zuve

- Sprache: Deutsch

Anna ist endlich schwanger. Der Tag, an dem sie davon erfährt, ist der glücklichste in ihrem Leben. Doch noch am selben Abend schleicht sich ein weiteres Gefühl in ihr Bewusstsein: beklemmende Angst. Was, wenn sie ihr Kind doch noch verlieren sollte? Und ihre mütterliche Intuition soll sie nicht trügen - bei der Geburt treten Komplikationen auf. Eine Fehlentscheidung des behandelnden Arztes besiegelt letztendlich das Schicksal des kleinen Christophers. Er kommt schwerstbehindert zur Welt und stirbt nach nur wenigen Monaten. Anna fällt daraufhin in ein tiefes Loch, doch sie kämpft sich nach und nach frei und fordert Gerechtigkeit für sich selbst und für ihren Sohn.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 248

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchTitelImpressumVORWORTKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4NACHWORTAnmerkungenÜber dieses Buch

Anna ist endlich schwanger. Der Tag, an dem sie davon erfährt, ist der glücklichste in ihrem Leben. Doch noch am selben Abend schleicht sich ein weiteres Gefühl in ihr Bewusstsein: beklemmende Angst. Was, wenn sie ihr Kind doch noch verlieren sollte? Und ihre mütterliche Intuition soll sie nicht trügen – bei der Geburt treten Komplikationen auf. Eine Fehlentscheidung des behandelnden Arztes besiegelt letztendlich das Schicksal des kleinen Christophers. Er kommt schwerstbehindert zur Welt und stirbt nach nur wenigen Monaten. Anna fällt daraufhin in ein tiefes Loch, doch sie kämpft sich nach und nach frei und fordert Gerechtigkeit für sich selbst und für ihren Sohn.

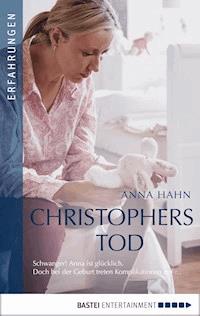

ANNA HAHN

CHRISTOPHERS TOD

Schwanger! Anna ist glücklich. Doch bei der Geburt treten Komplikationen auf …

BASTEI ENTERTAINMENT

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Deutsche Erstausgabe

Copyright © 1993 by Bastei Lübbe AG, Köln

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln

Namen und Orte der Handlung wurden aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen geändert. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind daher nicht beabsichtigt und somit rein zufällig.

Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © iStockphoto: Solstock

eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-5888-9

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

VORWORT

Dieses Buch entstand aus einem Tagebuch, das ich einst im Spätsommer 1986 für meinen Sohn Christopher, den ich damals erwartete, zu führen begann. Ich wollte darin mein Glück über diese Schwangerschaft, die große Vorfreude auf mein erstes Kind aufschreiben. Später einmal, so stellte ich mir vor, könnte es dann alles nachlesen.

Es kam ganz anders.

Mein Kind wurde schwerstbehindert geboren. Für mich war das damals absolut undenkbar, denn bis zum Zeitpunkt seiner Geburt war es vollkommen gesund gewesen. Es lag kein genetischer Schaden vor, und es traten keine Komplikationen in der Schwangerschaft auf. Aber in den entscheidendsten Minuten hatte der Geburtshelfer falsch entschieden.

Zunächst bäumte ich mich gegen dieses Schicksal auf, das nicht der verantwortliche Arzt, sondern das mein Kind zu tragen hatte – und ich mit ihm. Dieser Behandlungsfehler erschien mir als das Unsinnigste überhaupt.

Irgendwann begriff ich, dass es vollkommen gleichgültig ist, wo, wie und wann das Schicksal zuschlägt – ob vor, während, nach der Geburt eines Kindes, im ersten Lebensjahr, im dritten oder im achtzehnten.

Leider sind aber gerade diese Behandlungsfehler während der Geburt allzu häufig und fast immer vermeidbar. Sicher sollen Betroffene um ihr Recht kämpfen – vor allem dann, wenn Kinder schwerstgeschädigt überleben und es um ihre finanzielle Absicherung geht.

Doch für die trauernden Eltern eines toten Kindes ist es letztendlich egal, wann und woran ihr Kind starb. Die unfassbare Tatsache ist immer dieselbe: Ihr geliebtes Kind ist tot!

Ihr Kind ist tot – und Sie müssen weiterleben.

Ich habe am eigenen Leibe erfahren, dass es wohl nichts Entsetzlicheres gibt, was einem widerfahren kann. Ich weiß, dass nichts schwerer zu tragen und zu verkraften ist. Als man mich mit der Realität konfrontierte, als man mir beibrachte, mein Kind sei allerschwerstbehindert, als es dann knapp drei Monate später, Monate, die es ausschließlich auf einer Kinderintensivstation gelebt hatte, starb – da durchlitt ich das tiefste Tief meines Lebens.

Ich befand mich in allergrößter Verzweiflung und absoluter Hoffnungslosigkeit. Niemals mehr, so dachte ich, würde ich wieder normal leben, mich freuen und lachen können. Mein Leben erschien mir beendet – und das Schlimmste daran war, dass es trotzdem weiterging. Ich sollte es nun bewältigen, Tag für Tag.

Heute kann ich sagen: Ich habe es geschafft! Ich kann mein Leben wieder genießen und froh sein. Das, was mir einst unmöglich erschienen war, ist gelungen.

Wie sehr hätte ich damals einen Menschen gebraucht, der mir dies vorausgesagt hätte, der mir Mut gemacht und gesagt hätte: Du schaffst es. Annehmen kann man diese Prophezeiungen in einer solchen Situation aber nur von jemandem, der dasselbe überstanden hat. Niemand anderem glaubt man – was weiß denn jemand, der zu Hause gesunde Kinder hat? Höchstens erregen die vermeintlichen Tröstungen noch Unmut.

Deshalb wende ich mich an Familienmitglieder oder Freunde von Betroffenen: Verharmlosen Sie das Leid niemals! Es ist unvorstellbar. Seien Sie einfach da. Haben Sie Zeit. Hören Sie zu. Aber geben Sie keine Ratschläge – Ihre Ratschläge kann man in dieser Situation einfach nicht akzeptieren und annehmen!

Mir haben damals nur Eltern helfen können, die genau wie ich ein Kind verloren hatten. Ihnen vertraute ich, nur sie kannten das ganze Ausmaß meiner Verzweiflung. Hilfe suchte ich auch in der Literatur, stieß hierbei aber nur auf ein sehr geringes Angebot. Trost fand ich dann in dem Buch von Harriet S. Schiff mit dem Titel Verwaiste Eltern.

Und das ist einer der Gründe, warum ich selbst beschloss, ein Buch zu schreiben: Ich will Ihnen Mut machen. Ihr Kind ist und bleibt tot – keine Macht der Welt ändert mehr etwas daran. Ob Sie lachen oder weinen – Ihrem toten Kind nützt oder schadet beides nicht mehr. Aber ganz von selbst wird sich eines Tages eine Stimme in Ihnen melden, die sie daran erinnert, dass Sie selbst noch am Leben sind – und im Grunde Ihres Herzens auch wieder froh sein wollen. Kurz nach dem Tod eines Kindes existiert man nur, aber man kann weiter leben.

Deshalb möchte ich Ihnen hier meine Geschichte erzählen. Wenn Sie ein Kind verloren haben oder wenn Ihr Kind schwerstbehindert ist, wenn Sie Ihr Unglück auch einem Behandlungsfehler zu verdanken haben, dann werden Sie Ihre Gedanken in meinen Gefühlen teilweise sicher wiederentdecken. Mein Beispiel soll für Sie ein Zeichen dafür sein, dass man es wirklich schaffen kann, wieder erfüllt zu leben. Vieles in diesem Buch ist auf andere Fälle übertragbar, vieles natürlich sehr persönlich.

Bei allem habe ich auch großes Glück gehabt. Kurz nach dem Tode von Christopher konnte ich ein anderes Kind adoptieren. Ein ganz besonderes Kind, das mir von seinem liebevollen Wesen her ungeheuer viel Freude macht.

Aber ich habe auch an mir und meiner Situation gearbeitet, indem ich die Weichen für mein heutiges Leben gestellt habe. Zu einem erfolgreichen Leben gehört immer beides: Glück und Anstrengung. Ihr Glück wird sich von allein einstellen – keinem Menschen widerfahren sein ganzes Leben lang nur Schicksalsschläge. Anstrengen müssen Sie sich selbst. Tun Sie es, kämpfen Sie, geben Sie Ihrem einmaligen Leben neuen Inhalt und Sinn!

Niemals mehr wird Ihr Leben so sein wie zuvor. Aber an meiner Geschichte will ich zeigen, dass einem aus jeder Tragödie heraus auch ganz besondere Kräfte erwachsen können. Mein Kind ist gestorben – ich konnte es nicht verhindern, da war ich absolut machtlos. Aber dieses Entscheidende hatte ich in der Hand: meinem eigenen Leben einen neuen Sinn zu geben. Niemals mehr werde ich der Mensch sein, der ich vorher einmal war. Aber ich bin stolz auf mich – ich bin durch die Hölle gegangen und nicht daran zerbrochen.

Niemals werden Sie Ihr Kind vergessen und es Ihr Leben lang betrauern. So, wie ich um Christopher trauere und weine. Ich habe mir hier viel von der Seele geschrieben. So ist dieses Buch nicht nur ein Buch über mein Kind, wie ich anfangs dachte, sondern gleichzeitig oder vielleicht mehr noch eines über mich. Aber von meiner inneren Motivation her schrieb ich es für Christopher. So soll es vor allem das sein und bleiben, was es von seiner ursprünglichen Anlage als Tagebuch von Anfang an war: eine Liebeserklärung an mein erstes Kind.

Meinem Sohn Christopher.

KAPITEL 1

Blicke ich heute zurück, so war der Tag, an dem meine Schwangerschaft festgestellt wurde, sicher der glücklichste in meinem Leben.

Was ich damals erfuhr, war eine neue, besondere Dimension von Glück – eine bis dahin beispiellose Freude, die aus tiefstem Inneren kam, gepaart mit euphorischer Aufregung. Das Natürlichste schlechthin begriff ich als das Wunder, das es war: In mir wuchs ein neuer Mensch heran – mein Kind.

Schon lange hatte ich mir ein Kind gewünscht. Doch ich war noch jung, und Studium und Beruf hatten zunächst Vorrang. Dann vergingen einige Monate der Ungeduld, des sehnsüchtigen Hoffens und der immer gleichen Enttäuschung, bis ich es lernte, meine Erwartungen zu zügeln.

Umso größer die Überwältigung, als ich – es war im Sommer 1986 – schließlich doch schwanger war.

Eine leichte Schmierblutung statt der eigentlichen Periode war das erste Zeichen. An einem Montagmorgen kämpfte ich mit mir. »Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und dann doch nicht schwanger bin, kann ich meine Enttäuschung sicher nicht vor ihm verbergen«, dachte ich. Also machte ich zu Hause erst einmal einen Test aus der Apotheke.

Während der kurzen Wartezeit versuchte ich, nervös und fahrig wie ich war, mich abzulenken und auf ein negatives Ergebnis einzustellen. Endlich war es so weit. Meine Hände zitterten leicht, als ich tief durchatmend die Badezimmertür öffnete. Mit langem Hals riskierte ich einen ersten schnellen Blick auf das Resultat. Tatsächlich, es war positiv! Ein dunkelbrauner Ring hob sich deutlich vor hellgelbem Untergrund ab – der erste Beweis für die Existenz eines neuen Menschen.

Ich war schwanger!

Mein Herz pochte noch mehr als zuvor, ich vollführte einen Freudentanz, bei dem ich unsere miauend protestierende Katze ausgelassen auf einen Schrank setzte. Dann telefonierte ich mit meinem Gynäkologen. »Die meisten Schwangerschaftstests sind nicht hundertprozentig zuverlässig«, bremste er mich. »Wenn Sie ganz sicher sein wollen, kommen Sie gleich vorbei.« Noch nie war ich so schnell umgezogen, noch nie so rasant durch die Koblenzer Innenstadt gerast.

Ich war die letzte Patientin an diesem Vormittag, so nahm die Helferin mir sofort Blut für den Test ab. Im mittlerweile leeren Wartezimmer versuchte ich, meine Unruhe zu beherrschen, indem ich mich auf die Bilder an der Wand konzentrierte. Doch hätte ich keines hinterher beschreiben können. Nach einer kleinen Weile steckte die Helferin den Kopf durch die Tür und lächelte mir aufmunternd nickend entgegen: »Positiv!«

Wenige Minuten später wurde meine Freude bereits etwas gedämpft. Nachdem ich die Schmierblutung erwähnt hatte, empfahl mein Arzt: »Sie sollten sich drei Tage ins Bett legen. Nur damit wir auch bestimmt nichts verkehrt machen.« Bereits hier flackerte in mir zum ersten Mal, wenn auch nur für einen Augenblick, die Angst auf, mein Baby doch noch zu verlieren. Aber auf dem Heimweg breitete sich in mir dann glückselig die Erkenntnis aus, dass mein größter Wunsch in Erfüllung gegangen war: Ich würde Mutter werden.

Zu Hause legte ich mich auf die Couch und wartete aufgeregt auf meinen Mann. Als Ulrich endlich durch die Tür trat, rief ich ihm die große Neuigkeit sofort freudestrahlend entgegen. »Dann freue ich mich für dich«, äußerte er langsam und sah vor sich hin sinnend zum Garten hinaus. Wieso wirkte sein Lächeln so verkniffen, erschien es mir so aufgesetzt?

Von diesem Augenblick an entwickelte sich, ohne dass es mir damals sofort bewusst gewesen wäre, das Leben in mir für mich zu meinem, nicht zu unserem Kind.

Meine freudige Erregung ließ mich an diesem Abend erst spät einschlafen. Sehr gut erinnere ich mich daran, dass ich die Hände auf meinen noch völlig flachen Bauch legte und klopfenden Herzens an das winzige Wesen in mir dachte. Und bereits an jenem ersten Abend durchfuhr mich ohne Übertreibung plötzlich wieder die Angst, dieses Kind nicht behalten zu dürfen. »Wenn es nun zu einer Fehlgeburt kommt?«, quälte es mich. Mit aller Gewalt versuchte ich solch negative Gedanken zu verdrängen. Denn eines wurde mir genauso schlagartig klar: Ich wollte nicht irgendein Kind, sondern genau dieses eine. Doch die Angst hatte sich in mir festgesetzt. Eine schlimme Vorahnung war geweckt und sollte mich bis zum Ende der Schwangerschaft nie mehr verlassen.

Heute weiß ich, dass es sie gibt, die mütterliche Intuition, und dass sie meist richtig ist.

Von Anfang an stand meine Schwangerschaft unter einem schlechten Stern. So waren bereits die ersten drei Monate der Auftakt von vielen harten Belastungsproben, von denen ich damals nur noch nicht wusste, wie weit sie sich steigern würden.

Jedes Mal, wenn ich mich nach einigen Tagen des Liegens für ein paar Stunden normal bewegte, setzten, wenn auch nur tröpfchenweise, wieder Blutungen ein. Schließlich verordnete mein Arzt durchgehende Bettruhe bis zum Ende der zwölften Woche. Dass ich in meinem Mutterpass als Risikoschwangere ausgewiesen war, erschien mir als Makel, vergleichbar mit einem Mangelhaft in Betragen in der Schule. Ich hatte nur ein Ziel: mein Kind über diese ersten zwölf Wochen zu retten und eine Fehlgeburt zu verhindern. So folgte ich gewissenhaft den Anweisungen und blieb liegen. Wir sagten sogar unsere geplante Urlaubsreise ab.

Aber all dies machte mir nichts aus, ich tat es ja für mein Wunschkind.

Was mich viel mehr aus der Fassung brachte, waren die sich in dieser Situation entwickelnden oder zuspitzenden Eheprobleme. Mir kam es so vor, als lernte ich meinen Mann von einer ganz neuen Wesensseite kennen, als entdeckte ich ausgerechnet jetzt, wo ich so sehr auf ihn angewiesen war, ein immerhin dominantes Merkmal seines Charakters: seine geringe Belastbarkeit.

Besondere Ansprüche stellte ich sicher nicht, doch Ulrich war einfach mit allem überfordert. Er arbeitete als Altphilologe in leitender Position an einem Studienseminar. Als solcher gehörte er zu den begnadeten Menschen, die in den Genuss von sechs Wochen Sommerferien kommen.

Selbst in dieser Zeit schaffte er es nicht, mich auch nur dreimal täglich mit einer Mahlzeit zu versorgen. Bis dato hatte er im Haushalt nie einen Handgriff zu tun brauchen. Am liebsten ließ er sich sogar noch seine Butterbrote von mir streichen und das Obst schälen und schneiden. Er war absolut unbeholfen. Tragisch daran war, dass er das Ganze nicht mit dem nötigen Humor tragen konnte.

In der Küche hörte ich ihn buchstäblich stöhnen und jammern. Allein die Aufgabe, nach meinen Anweisungen aus Fertig- und Tiefkühlgerichten einen Mittagsimbiss zu bereiten, endete nahezu immer im Chaos. Geschirr fiel klirrend zu Boden, er fluchte über … diese unorganisierte Küche …, brachte mir nach unendlich langer Zeit etwas kaum Genießbares – schimpfend, er wäre überfordert.

Mir verging das Lachen. Denn hatte ich bisher das Gefühl gehabt, seine bestehende Neigung zum Alkohol in gewissem Rahmen steuern zu können, so gipfelten seine Bemühungen jetzt darin, dass er bereits mittags und immer größere Mengen trank.

Es war ein heißer Sommer, wir hätten ganze Tage gemeinsam im schattigen Garten verbringen können. Doch war Ulrich offensichtlich zu beansprucht, mir eine Liege aus dem Keller hinaufzutragen, nahm sich für mich persönlich nie Zeit. Er meinte es nicht eigentlich böse, er hatte vielmehr tatsächlich das Gefühl, unter Stress zu stehen.

Was er den ganzen Tag über genau trieb, blieb mir unklar. Wenn er nicht schlief, hörte ich ihn zuerst in seinem Arbeitszimmer, dann im Keller poltern und sortieren, zwischendurch irgendwo staubsaugen, die meiste Zeit dieses Scheißhaus fluchend treppauf, treppab laufen. Einmal schaffte er, als sei dies momentan das Vordringlichste, meine vielen Trockenblumensträuße zum Mülleimer. »Diese Staubfänger wären wir los«, kommentierte er seine Aktion.

Ich versuchte über den Zustand unseres Hauses und noch viel mehr über sein ununterbrochenes Geschimpfe hinwegzusehen und mich nicht aufzuregen, was mir schwerfiel, da ich die meiste Zeit an mein Zimmer gefesselt allein verbrachte und mich wie in Einzelhaft fühlte.

Aus dieser Zwangslage heraus baten wir meine Schwiegermutter, jeden zweiten Tag zu kommen, um vorzukochen und nach dem Haushalt zu sehen. Solange sie dabei war, spielte Ulrich – soweit er konnte – den treu sorgenden Ehemann. Solange nahm er sich zusammen. Er tat seiner Mutter leid – war er doch so belastet. Noch heute würde sie nicht glauben, wie er sich aufführte, kaum dass wir wieder allein waren.

Eigentlich wollte Ulrich in diesen Ferien seine Doktorarbeit zu Ende schreiben. Dass es ihm nicht gelang, war natürlich meine Schuld, da er mich ja versorgen musste. Seine Sicht der Dinge führte oft zu abendlichen Streitereien. Nach gebrüllten Vorwürfen wie Ich kann mich wegen dieses Kindes nicht aufreiben! Ich habe hier die älteren Rechte! war ich entsetzt und aufgewühlt und verbrachte manche schlaflose Nacht.

In diesen nicht enden wollenden Stunden steigerte sich meine Furcht, mein Kind zu verlieren, ins Unermessliche. Würden nicht gerade die ständigen Auseinandersetzungen und Aufregungen eine Fehlgeburt verursachen? Ich lag wach und betete, betete für mein Kind: »Lieber Gott,lass es mich bitte nur behalten!«

Zum Nervenbündel geworden, hakte ich Woche für Woche ab, noch drei, dann zwei, schließlich noch eine. Dann hatte ich es geschafft!

Ich war im vierten Monat und unbeschreiblich erleichtert, endlich aus dieser inzwischen unerträglich gewordenen Situation befreit zu sein und wieder mein eigenes Leben leben zu können. Nur eines sollte mir um Gottes willen keinesfalls mehr widerfahren: dass ich bloß für den Rest dieser Schwangerschaft nicht noch einmal liegen und dadurch auf Ulrichs Hilfe angewiesen sein würde!

Die nun folgende Zeit war die glücklichste meiner ganzen Schwangerschaft. In der dreizehnten Woche sah ich mein Kind zum ersten Mal im Ultraschall: Ich bestaunte frohen Herzens ein perfektes Strichmännchen mit Ärmchen und Beinchen und allem dran, was zu einem richtigen kleinen Menschlein gehört. Es vollführte wahre Turnübungen, einem Trampolinspringer gleich. Sieh her, was ich schon alles kann, schien es mir sagen zu wollen. Endlich erlaubte ich es mir, mich vorbehaltlos auf mein Kind zu freuen, und diese Freude spiegelte sich in meinem Aussehen: Meine Haut war rein, meine Haare glänzend, mein Glück strahlte aus meinen Augen. Fasziniert beobachtete ich die Veränderungen in und an meinem Körper: zunächst den Verlust meiner Taille, dann das stetige Wachsen meines Bauches, und stolz kaufte ich die ersten weiteren Blusen.

Nach einer Untersuchung in der sechzehnten Woche, bei der auch zum ersten Mal die kindlichen Herztöne aufgezeichnet wurden, freute sich mein Arzt: »Das Baby sitzt gut und entwickelt sich prächtig. Dies ist jetzt eine richtige Bilderbuchschwangerschaft.«

Doch trotz seiner Worte, die mich eigentlich hätten beruhigen müssen, verschwand die mir damals unbegreifliche latente Angst um mein Kind nie völlig. Diese Angst konnte sich plötzlich ohne äußeren Anlass für Momente zu panischem, lähmendem Schrecken steigern, schwang meistens lediglich irgendwo im Hintergrund düster mit, ließ sich aber nie ganz verdrängen. Ich las damals Berge von Schwangerschaftsbüchern, kannte den normalen Verlauf von Schwangerschaften und die möglichen Komplikationen, die ärztlicher Hilfe bedurften, und war stets froh, keines der beschriebenen Symptome an mir festzustellen.

Wenn ich auch versuchte, mir keine Sorgen zu machen und mich vom Verstand her zu beruhigen, hatte ich doch in ständig zunehmendem Maße das Gefühl, diese Schwangerschaft hinter mich bringen zu müssen, und sehnte bereits jetzt den Tag der Geburt wie eine Erlösung herbei. Einige dieser Befürchtungen waren sicher normal. Was mich jedoch von allen anderen Schwangeren, die ich kannte, unterschied, war die Intuition, ich würde dieses Kind letzten Endes doch verlieren. Seltsamerweise machte ich mir nicht einen Augenblick lang darüber Gedanken, mein Kind könne krank oder behindert sein. Ich wusste, es war gesund. Was wie ein Damoklesschwert über mir hing, war die Vision eines sterbenden Kindes. Bereits jetzt sah ich es im Brutkasten liegen, angeschlossen an lebenserhaltende Geräte, bedeckt von Infusionsschläuchen, seinen Kampf verlierend.

Im Grunde war dies eine ganz genaue Voraussicht dessen, was später tatsächlich eintrat. Vor diesem Hintergrund entstand ein ganz intensives Verhältnis zu dem Kind, das weiter in mir wuchs. Ich wollte es schützen und behüten. Schon jetzt bildete es den Mittelpunkt meines Lebens, und ich war mir sicher, seine Persönlichkeit genauso akzeptieren zu können, wie sie war, ohne Wenn und Aber. Noch ahnte ich ja nicht, auf welch harte Probe diese Bedingungslosigkeit der Liebe gestellt werden sollte.

Im Herbst spürte ich das erste zarte Strampeln, ein ganz leises Pochen, das mir zu sagen schien: »Hallo, ich bin da!« Sosehr ich aufgrund meiner Ängste die Geburt herbeisehnte, sosehr genoss ich es auch in diesen Augenblicken, mein Kind in mir zu tragen – würde ich doch nie mehr so eng mit ihm verbunden sein.

Natürlich machte mir schon das Einkaufen all der Sachen, die mein Baby bald brauchen würde, großen Spaß. Fröhlich erstand ich bezaubernde Wäsche und Strampelhöschen, Badehandtücher und gleich zwei Spieluhren, die ich zu Hause, die Kinderlieder mitsummend, so lange spielen ließ, bis die Batterien leer waren. Auch das Badethermometer ließ ich schon einmal probeschwimmen. Ich bestellte ein romantisches Himmelbett, kaufte Bettwäsche dazu und passende Gardinen mit Kindermotiven.

Warum nur verließ mich bei aller Freude nie das Gefühl, all dieses niemals zu brauchen? Wieso saß da ein nicht zu vertreibender Dämon in mir, der zwischendurch immer zu warnen schien: Alles umsonst!

Ulrich hielt mich für hysterisch.

Ich besuchte einen Geburtsvorbereitungskurs und unterschied mich zu meiner Beruhigung durch nichts von den anderen Schwangeren. Die leitende Hebamme erklärte als Erstes den Geburtsvorgang, zeichnete die optimale Lage des Kindes während der Geburt an der Tafel auf, beschrieb, wann es sich in welche Position drehen müsse. Ich folgte ihren Ausführungen kaum.

Im Nachhinein habe ich mir oft die Frage gestellt, warum mich gerade dieses vollkommen unbeteiligt gelassen hatte. Sonst war ich doch von jeher stark interessiert an allen medizinischen Sachverhalten, auch wenn sie mich gar nicht selbst betrafen. Warum nur hatte ich damals das Gefühl gehabt, mich ginge das alles nichts an? »Auf die Lage des Kindes habe ich ohnehin keinen Einfluss«, sagte ich mir. »Der Geburtshelfer wird sie feststellen und entsprechend handeln.« Nein, über die Geburt machte ich mir damals überhaupt keine Gedanken. Hätte ich unser Schicksal ändern können?

Meine Ängste versuchte ich darauf zurückzuführen und zu beschwichtigen, dass ich nach wie vor sehr viel allein war. Wir waren erst vor kurzem in die Nähe von Koblenz, nach Andernach, gezogen, und ich kannte hier noch kaum jemanden. Zwar wohnte ich mit Ulrich unter einem Dach, doch lebte jeder mehr oder weniger in seinen Räumen für sich allein. Meinen hauptsächlichen Außenkontakt bildete das Telefonieren mit Freundinnen und sehr oft mit meiner Mutter. Als sie sich zwischendurch Urlaub nahm und mich besuchte, ging es mir tatsächlich besser.

Wir erledigten zusammen den Hausputz, kochten, kauften weitere Umstandskleider ein und machten ausgedehnte Spaziergänge. Endlich durfte ich wieder etwas mit jemandem zusammen unternehmen, den Cappuccino im Café trinken oder ins Theater gehen. Endlich hatte ich wieder jemanden, mit dem ich lachen konnte, jemanden zum Reden, der es auch verstand, mich zu beruhigen. Vor allem aber jemanden, der sich mit mir gemeinsam auf mein Kind freute, fast so sehr wie ich selbst. An dem Abend, an dem meine Mutter zurück nach Hause fuhr, weinte ich hemmungslos. Ich fühlte mich wieder allein, hilflos, und die irreale Angst, mein Baby zu verlieren, loderte neu in mir hoch.

In meinem Inneren war mir, als erwartete ich ständig die Katastrophe. Von Unruhe erfüllt, beeilte ich mich, die letzten nötigen Babysachen zu besorgen. Was mich trieb, war das Gefühl, ich könne dies bald nicht mehr.

Doch haftete meinen Aktivitäten zunehmend etwas für mich Unwirkliches an, so als wüsste ich, dass dieses Kind all diese Dinge niemals benötigen würde. Ich hatte aufgehört, mich zu freuen.

Die heftigen Szenen mit Ulrich setzten sich fort. Dabei ging es immer wieder vor allem um zwei Streitpunkte: Der erste war meine Schwiegermutter. Sie war und blieb der wichtigste Mensch in Ulrichs Leben. Als ihr Sohn erst drei Jahre alt war, hatte sie sich – für die damalige Zeit vollkommen ungewöhnlich – scheiden lassen, war später allein mit ihm aus Zeitz in der ehemaligen DDR in den Westen geflüchtet. So entstand natürlich ein ganz enges Band zwischen Mutter und Sohn. Ulrich wohnte auch noch die ganze Studienzeit über bei ihr und besuchte sie später an jedem Wochenende. Als er endlich, mittlerweile fünfundvierzigjährig, eine zwanzig Jahre jüngere Frau heiratete, waren die Probleme vorprogrammiert. In ihren Augen war ich der Eindringling. Oft beschwerte sie sich bei ihm über mich, und gleichgültig, ob sie nicht wusste, was sie hiermit anrichtete, oder gar bewusst gegen mich intrigierte – sie setzte mich so Ulrichs Zorn und seinen bösen Vorwürfen aus.

Der zweite Anlass für unsere Auseinandersetzungen war unser Haus. Wir hatten es zu Beginn unserer Ehe vor zwei Jahren gekauft. Es war eher bescheiden; damals glaubten wir, uns kein größeres leisten zu können. Aber ich liebte dieses Haus, verband mit ihm alle meine jungmädchenhaften Zukunftsträume vom eigenen Heim, dem Zuhause unserer Kinder. Mit viel Mühe richtete ich es ein, bis es in jedem Detail meine Persönlichkeit widerstrahlte – so zum Beispiel das Badezimmer mit seinen blassblau abgesetzten Ornamentfliesen und dem Waschbecken im Jugendstil mit Kreuzgriffen. Oder der große Eichentisch im Esszimmer, den immer ein zur Jahreszeit passender, selbst geschnittener Blumenstrauß schmückte. Dann machte Ulrich unverhofft eine größere Erbschaft. Von da an fand er unser Haus popelig.

»Es gibt Häuser, die sind repräsentativ. Und dann die Scheißtreppen!« Dieses Problem hätten wir sachlich angehen und notfalls durch einen Umzug lösen können. Doch umziehen wollte Ulrich nicht mehr. Das war ihm zu viel Mühe. Also schimpfte, nörgelte und lamentierte er Tag für Tag in einem fort über etwas, das ich allein nicht ändern konnte.

Es war November, als dann eines Nachts tatsächlich gefährliche Komplikationen eintraten. Wieder einmal hatte Ulrich furchtbar mit mir gestritten. Worum es im Einzelnen ging, weiß ich heute nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich ihn anflehte, aufzuhören: »Denk doch an das Kind!« Er war betrunken. Sein Gesicht war verquollen und hochrot, seine Augen blutunterlaufen. Ich empfand Abscheu. »Warum habe ich bloß geheiratet?«, knirschte er aggressiv zwischen mahlenden Zähnen hervor. »Ich lasse mich von dir scheiden!« Aufgelöst und schluchzend schloss ich mich in meinem Zimmer ein. Ich konnte und konnte mich nicht beruhigen. Als ich Ulrich schon lange in seinem Zimmer schnarchen hörte, wälzte ich mich noch immer zitternd im Bett.

Und plötzlich verspürte ich einen ziehenden Schmerz im Unterleib, fühlte ich meinen runden Leib hart werden. Vor jähem Schrecken schlug mir das Herz bis zum Halse. Gleichzeitig war ich nicht überrascht. Mir war vielmehr, als hätte ich dies erwartet. Ich wusste, es waren vorzeitige Wehen. Ich wusste, dass mein Kind noch keine Überlebenschance hatte. Ich wusste, dass ich mich sofort ins Krankenhaus begeben musste.

Es war drei Uhr morgens, als ich ängstlich versuchte, Ulrich zu wecken. Er drehte sich im Schlaf herum und nannte mich wieder einmal hysterisch. Zurück in meinem Zimmer, verschwanden die Symptome zunächst auch. Tief durchatmend versuchte ich, zur Ruhe zu kommen. Dann setzten die Wehen aber erneut in unregelmäßigen Abständen ein.

Gegen fünf wagte ich noch einmal einen Vorstoß, Ulrich zu wecken. Er tobte. Er habe an diesem Vormittag wichtige Termine im Seminar. Er müsse ausgeschlafen sein. Seine eigene Frau mache ihn fertig.

Um mich weiter zu provozieren, duschte er ausführlich, föhnte in seiner umständlichen Art die Haare. Ich bangte um jede Minute. Als ich ihn drängte, sich zu beeilen, brüllte er mich wieder an, schmiss zu meinem Entsetzen seine Kleidung zu Boden und stampfte wie durchgedreht darauf herum. Endlich saßen wir im Auto. Schweigend, aber in unkontrolliert hektischem Fahrstil brachte er mich zu dem Krankenhaus, das mein Gynäkologe, Dr. Ulrici, mir zur Entbindung empfohlen hatte. Er setzte mich an der Pforte ab und fuhr sofort weiter.

Allein fragte ich mich durch zur Notaufnahme, dort schickte man mich zum Kreißsaal. Bitte klingeln stand an der Tür. Ich drückte den Knopf. Eine Hebamme öffnete. Ich konnte nur noch weinen.

Der Wehenschreiber zeichnete unregelmäßige Wehen auf. Gott sei Dank war der Muttermund noch fest geschlossen. Aber man nahm mich stationär auf. Intravenös erhielt ich Partusisten, ein wehenhemmendes Mittel. Man gab mir auch etwas zur Beruhigung.

»Dem Baby geht es gut«, hatte die Hebamme gesagt. Immer wieder sagte ich mir dies vor, als ich auf meinem Krankenhausbett lag. Ich wollte mich beruhigen.

Auch wollte ich dringend einen Arzt befragen, was nun geschehen würde, was ich zu erwarten hätte. Die Schwestern vertrösteten mich kurz angebunden; fast kam ich mir schon vergessen vor.

Als Professor Hochwald endlich am Nachmittag erschien, hielt er überwiegend Smalltalk mit meiner Zimmernachbarin. »Geduld«, war das einzige Wort, das er an mich richtete. »Geduld!«

Von Anfang an hatte ich von diesem Krankenhaus einen schlechten Eindruck. Die Schwestern empfand ich als oberflächlich und unfreundlich, den Arzt als arrogant. Doch sprach ich mir gut zu, dies sei wohl Klinikalltag. Und schließlich hatte Dr. Ulrici mir speziell diesen Geburtshelfer empfohlen.

Warum nur hatte ich mich nicht auf mein spontanes Gefühl verlassen?

Warum habe ich mich nicht durchgesetzt, nicht sofort ein anderes Krankenhaus aufgesucht, nachdem ich zu Professor Hochwald von Anfang an kein Vertrauen fassen konnte?

Ich war gefangen in Klinikroutine. Nachdem meine Bettnachbarin am nächsten Vormittag das Krankenhaus verlassen hatte, lag ich allein im Zimmer und empfand die Ruhe als wohltuend. Allerdings focht ich kleine Kämpfe mit den Schwestern aus, um ein von Dr. Ulrici verordnetes harmloses Eisenpräparat, das sie mir nicht geben wollten, zu bekommen, wohingegen ich Atosil, ein hochwirksames Beruhigungsmittel, das ich aber ablehnte, nehmen sollte. Das Eisenpräparat ließ ich mir daraufhin von Ulrich mitbringen, und die Atosil-Zäpfchen spülte ich in die Toilette. Nachmittags holte mich ein sehr freundlicher junger Assistenzarzt zur Ultraschalluntersuchung ab. Er zeigte mir auf dem Bildschirm mein für die vierundzwanzigste Woche sehr gut entwickeltes Kind, das gerade am Däumchen lutschte. Unsagbar erleichtert lachte und scherzte ich mit ihm. Zur Erinnerung schoss er das erste Foto von meinem Baby und schenkte es mir.

Als ich recht zuversichtlich wieder in meinem Bett lag, begann ich zum Zeitvertreib, zur Beruhigung, vor allem aber aus einer ganz innigen Verbundenheit mit meinem Kind heraus, intensiver Tagebuch zu schreiben. Später wollte ich es ihm einmal schenken. Vielleicht zu seinem sechzehnten Geburtstag, malte ich mir aus, damit es nachlesen könnte, wie viel es mir von Anfang an bedeutet hat. Negative Gefühle sollten, um es niemals mit meinen eigenen Problemen zu belasten, hierin keinen Platz finden. Im Grunde waren es zärtliche Liebeserklärungen, die, an mein Kind gerichtet, stets mit Mein Kleines,Mein Liebling oder ähnlich begannen.

Um zwei Uhr morgens zog man – Licht an und viel Getöse – das Nachbarbett hinaus. Ich lag lange wach und wartete gespannt, wen man nun hineinschieben würde. Doch ich wagte nicht, die Nachtschwester zu fragen. Erst am nächsten Vormittag wurde eine Wöchnerin nach nächtlichem Notkaiserschnitt hereingefahren. Ab Mittag erhielt sie ständig Telefonanrufe, ließ erschöpft Glückwünsche über sich ergehen, erzählte immer wieder die gleiche Geschichte. Bald bevölkerten ihre zahlreichen Besucher unser Zimmer, fast saßen sie auf meinem Bett, die Luft wurde immer schlechter. Zwischendurch brachte man ihr Baby, einen kräftigen Jungen, Maximilian, der sein Fäustchen um ihren Finger schloss. »Passen Sie auf, dass Sie Ihres nicht verlieren!«, warnte sie mich.