Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Encrage Édition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Encrage Romans

- Sprache: Französisch

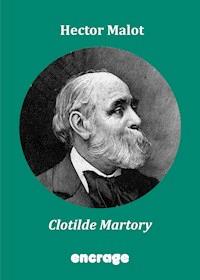

Un roman habilement construit, où Hector Malot dénonce sans concession les intrigues du prince Louis-Napoléon, et nous brosse un portrait riche en couleurs de la société et des caractères du début du Second EmpireLe capitaine Guillaume de Saint-Nérée, officier rigoureux, honnête et loyal au régime républicain, se trouve à Paris au moment du coup d’Etat du 2 décembre 1851 ; il assiste impuissant et révolté au déroulement du complot et en décrit avec précision les mécanismes.De retour en garnison à Marseille, il est chargé de pacifier le pays varois, où se sont insurgés les partisans de la République. Il se retrouve écartelé entre son sens de l’honneur et l’amour qu’il porte à Clotilde, jeune Provençale, charmante, irrésistible et pleine de finesse, fille d’un vieux général de Napoléon Ier.Découvrez les oeuvres d'Hector Malot, publiées par Encrage Edition. Des romans réalistes et sociaux pour plonger au coeur du 19e siècleEXTRAITQuand on a passé six années en Algérie à courir après les Arabes, les Kabyles et les Marocains, on éprouve une véritable béatitude à se retrouver au milieu du monde civilisé.C’est ce qui m’est arrivé en débarquant à Marseille. Parti de France en juin 1845, je revenais en juillet 1851. Il y avait donc six années que j’étais absent ; et ces années-là, prises de vingt-trois à vingt-neuf ans, peuvent, il me semble, compter double. Je ne mets pas en doute la légende des anachorètes, mais je me figure que ces sages avaient dépassé la trentaine, quand ils allaient chercher la solitude dans les déserts de la Thébaïde. S’il est un âge où l’on éprouve le besoin de s’ensevelir dans la continuelle admiration des œuvres divines, il en est un aussi où l’on préfère les distractions du monde aux pratiques de la pénitence. Je suis précisément dans celui-là.A PROPOS DE L'AUTEURHector Malot, né à la Bouille (près de Rouen), le 20 mai 1830, mort à Fontenay-sous-Bois, le 17 juillet 1907, devint, après des études de droit et des emplois de clerc de notaire puis de journaliste, l’auteur d’environ soixante-dix romans de veine réaliste, dans lesquels il offre un panorama fidèle de tous les milieux de la société de son siècle.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 618

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Œuvres d’Hector Malot - 3

collection dirigée par Francis Marcoin

Hector Malot

Clotilde Martory

1872

Encrageédition

© 2012

ISBN 978-2-36058-935-7

Préface

de Christian Millet

Depuis l’aube des temps, les relations hommes-femmes ont été merveilleuses, souvent passionnées et passionnantes, mais parfois aussi fort complexes. C’est probablement ce mouvement d’attirance réciproque — avec ses heurs et malheurs — que s’est proposé de décrire une fois de plus 1Hector Malot dans le romanClotilde Martory.

Quand il se lance en novembre 1872 dans l’écriture des aventures du capitaine de Saint-Nérée 2et de Clotilde Martory, Malot a déjà derrière lui une solide expérience de la création littéraire et de la vie. Depuis la publication desAmants, saluée en 1865 par Hippolyte Taine 3puis par Emile Zola 4, l’écrivain normand a poursuivi une carrière ponctuée de succès :Romain Kalbris(1867),Un beau-frère(1868) ou encoreMadame Obernin(1869).

Il est installé depuis 1864 dans une coquette villa toute proche du bois de Vincennes, et c’est là qu’il mène son travail acharné de romancier, entouré de ses proches. Aux bonheurs de la vie, se sont introduits aussi plusieurs coups terribles comme la disparition de sa mère (1862) et de son père (1866).

Le Second Empire se perd dans la guerre contre Bismarck, et Malot doit abandonner sa maison de Fontenay-sous-Bois, occupée par les Prussiens.

C’est donc un écrivain confirmé qui entreprend — disions-nous — la construction d’une nouvelle histoire romanesque.

L’origine de cet ouvrage — nous explique Malot 5— est la rencontre qu’il fait en 1871, à Saint-Denis, d’un ancien officier de la guerre du Mexique.

C’est aussi assurément l’analyse aiguë de la société, qu’il effectue depuis longtemps déjà ; l’auteur du futur Sans famille a vécu sous les régimes de Louis-Philippe, de la IIe République et de Napoléon III. Ses parents ont connu l’Ancien Régime, la Révolution, le Premier Empire et la Restauration. L’écrivain possède également le talent extraordinaire de comprendre, de décrire et d’imiter les traits psychologiques de ses contemporains 6…

Ce roman est d’abord publié sous forme de feuilleton dans le journalL’Opinion nationale, et s’intituleLe Roman d’une conscience. Il s’agit là en effet de la conscience d’un officier — le capitaine de Saint-Nérée — face au coup d’Etat du prince-président Louis-Napoléon, et face à l’attitude de l’Armée. C’est aussi la passion d’un homme — loyaliste convaincu — envers Clotilde, la fille unique d’un vieux général bonapartiste. Le sens de l’honneur va se heurter à l’amour aveugle qu’il porte pour cette dernière.

D’emblée, c’est l’utilisation de la première personne qui nous introduit dans l’univers, les perceptions, l’analyse, et donc la conscience de Saint-Nérée. Le narrateur s’adresse à l’un de ses frères d’armes, resté en Algérie, et lui livre sous la forme du témoignage et de la confidence, sa vision de l’amour, des relations hommes-femmes, de la société et puis aussi du coup d’Etat du prince Louis-Napoléon. Le lecteur se trouve doublement impliqué, ce qui est très habile, dans la vie exposée du narrateur et dans le regard extérieur, discret et néanmoins présent de l’ami resté en Afrique du Nord.

Mais très vite Malot entraîné par ses propres personnages, comprend que la conscience du capitaine-narrateur Saint-Nérée n’est rien en regard de celle qui le hante jour et nuit, Clotilde Martory.

Le roman est donc publié en 1873 sous le titre de son héroïne principale,Clotilde Martory. Malot a déjà eu recours à ces changements :Jacques ChevalierdevientLes Amours de Jacques(1860) ;Le Roman d’un enfantprend le titre deRomain Kalbris(1867). Par ailleurs remarquons le choix de Malot à donner ou à introduire des noms propres dans les titres de ses romans :Mme Obernin,Suzanne,Miss Clifton,La Belle madame Donis,La Marquise de Lucillière,Ida et Carmelita,Thérèse,Pompon,Paulette,Marichette,Micheline,Zyte,Ghislaine… ou encoreLe Mari de Charlotte.

C’est donc bien l’identité, la personnalité et la psychologie de ses personnages qui sont mises en évidence et constituent la trame de son œuvre romanesque.

Mais qui est donc Clotilde ? Dans un premier temps, elle est l’idéal féminin du capitaine de Saint-Nérée… La femme à la fois proche du narrateur (la valse d’un soir à Marseille), éblouissante de charme, et puis ensuite la femme insaisissable, fuyante, inaccessible… Jeune, intelligente, habile et certainement calculatrice, il lui est facile de laisser languir son prétendant le capitaine, vicomte de Saint-Nérée, représentant d’une vieille famille de l’Ancien Régime.

Cet officier — consciencieux et courageux — plusieurs fois exposé au feu de la conquête de l’Algérie se définit comme un « animal sentimental »(p. 12), ce qui constitue en soi une analyse excellente et la clef de sa personnalité…

Là aussi les facettes de sa psychologie sont pesées par le regard infaillible d’Hector Malot.

Exception faite d’un mensonge dû à « une force impulsive » qui lui permet de voyager aux côtés de Clotilde, Saint-Nérée est un homme droit, rigoureux et honnête. L’auteur d’Une bonne affaire(1870) aime ce type de personnalité, qu’il reprend plus tard dansUn bon jeune homme 7puis en 1885 dansLe Lieutenant Bonnet. Le devoir du soldat est de servir son pays et de ne prendre part en aucune façon aux déchirements politiques : « Nous sommes l’armée de la France et c’est à la France qu’il appartient de choisir son gouvernement, ce n’est pas à nous de lui imposer par la force de nos baïonnettes celui qu’il nous plaît de prendre »(p. 52). Saint-Nérée tient à l’honneur de l’Armée, c’est un homme de parole… Il ne se sent pas légitimiste — comme l’est son père — ni orléaniste, même s’il a servi le duc d’Aumale en Algérie… Sans se réclamer ouvertement de la République, Saint-Nérée qui est avant tout loyaliste, dénonce les manœuvres du prince-président.

Comment dès lors ne pas entrer en conflit avec le vieux général Martory, ancien grenadier de la garde consulaire de Napoléon Ier, fidèle entre les fidèles, et nostalgique de l’Empire ? Ici, c’est le sentiment de l’honneur qui va rapprocher les deux hommes. Il en est différemment avec le principal ami de l’ancien grognard, M. de Solignac.

Ecartelé entre son amour pour Clotilde et les événements politico-militaires, que va devenir le capitaine de Saint-Nérée ?

Au-delà de l’analyse de ces sentiments — forts et opposés — Hector Malot nous présente la fin de la IIe République, les manigances du pouvoir, les faiblesses et erreurs de l’Assemblée, l’atmosphère du coup d’Etat du 2 Décembre et la vie sous le Second Empire jusqu’en 1862.

Nombre d’écrivains, parmi lesquels Victor Hugo, Victor Schœlcher ou encore Adolphe Charras 8ont condamné le coup d’Etat de Louis-Napoléon. Le témoignage de Malot, à travers le récit de Saint-Nérée, est puissant et précis, et l’intention de véracité prend parfois le dessus sur la fiction romanesque : « si les paysans veulent un Napoléon, ils ne voudront pas un faux Napoléon ; s’ils acceptent un aigle, ils se moqueront d’un perroquet »(p. 48). On ne sait si Malot se trouvait à Paris quand s’est produit le coup d’Etat ; entre 1850 et 1853 il alterne les séjours en Normandie et dans la Capitale. Il est fort possible qu’il ait été témoin desdits événements, tant il nous livre avec précision les réactions des Parisiens — de toute classe sociale — à ce moment-là. On y sent l’amertume face à « l’inertie du peuple » (p. 111) et l’incompréhension : « Où donc était Paris ? » (p. 107), et aussi l’impuissance : « en rétablissant le suffrage universel on nous enlève notre force » (p. 111). Le parcours qu’effectue notre héros à travers les quartiers parisiens, nous plonge dans la totalité de ce qui a été vécu et ressenti. Le talent d’Hector Malot est d’avoir exposé tous les points de vue à travers les personnages qu’il introduit : partisans de la République, royalistes, bonapartistes… Cette faculté d’observation est le propre du vrai romancier, capable de revêtir tour à tour la peau de chacun des protagonistes qu’il a créés 9. Tout ceci constitue un témoignage de poids sur lesdits événements. Une courte réflexion reflète bien son état d’esprit : « car il n’y a pas d’illusion possible, le succès du Deux-Décembre a écrasé toute une génération »(p. 199). La mort du député Baudin sur la barricade est relatée avec une précision étonnante. Quant aux répressions violentes qui frappent les partisans de la République dans le Var, Malot les décrit et nous fait partager son aversion pour ces actes abjects, directement liés au coup d’Etat. L’auteur deClotilde Martoryséjourne en effet dans la région de Marseille, Cassis et Toulon en juillet 1861. Comme tout bon romancier de veine réaliste ou naturaliste, il a probablement recueilli à cet égard des témoignages… La région le séduit… Les coups de pinceau qu’il en donne, avec Clotilde en filigrane, nous émerveillent…

A cet ancrage dans la réalité, viennent se greffer les réalités du romanesque. La psychologie des personnages est finement analysée, nous l’avons vu, mais au fil du récit affluent de nombreux rebondissements qui nous tiennent en haleine : Guillaume de Saint-Nérée pourra-t-il s’entretenir avec Clotilde ? Et si c’est le cas, que va lui répondre la jeune provençale ? L’officier loyaliste va-t-il plier face aux Bonapartistes, en raison de l’amour qu’il porte à la fille du vieux général ? Le faubourg Saint-Antoine va-t-il résister ? Que devient M. de Planfoy qui s’est volatilisé quand la troupe tire sur Baudin ? Le capitaine de Saint-Nérée pourra-t-il empêcher le sang de couler dans le département du Var ?

L’histoire et l’évolution des acteurs du roman — réels et fictifs — nous sont contées avec exactitude. Les dialogues sont particulièrement soignés et nous offrent une véracité éclatante. Hector Malot nous présente tous les éléments nécessaires à la compréhension du coup d’Etat du 2 décembre 1851. En exposant bon nombre des ressorts de la conspiration, « l’écrivain au grand cœur » rejette la nature du futur régime 10. Le lecteur responsable et critique est en mesure de se forger sa propre opinion. Voilà le tour de force !

Mais le centre de cette vaste fresque reste la jeune Clotilde, cette femme charmante, attirante et insaisissable, telle l’ensorcelante Andalouse Carmen, qui quelques années plus tôt (1845) envoûte le jeune Mérimée. Ici ce n’est pas l’héroïne principale qui met en garde son prétendant, mais le négociant marseillais Marius Bédarrides : « si vous l’aimez, vous vous trouvez dans une situation sans issue » (p. 22). Notre brave capitaine est assurément prévenu… chose qu’il reconnaît d’ailleurs quelques lignes plus loin.

Mais voilà,le cœur a ses raisons que la Raison ignore… Clotilde, fine et jolie, partagée entre son amour et son désir d’être une femme du monde, finira-t-elle par épouser l’officier loyal et honnête qui s’est épris de sa personne ? Amie lectrice, ami lecteur, à vous de le découvrir…

1La première trilogie romanesque d’Hector Malot s’intituleLes Victimes d’amour ; elle se compose des romansLes Amants(1859),Les Epoux(1865) etLes Enfants(1866).

2On retrouve le personnage de Saint-Nérée avec le grade de colonel dans le romanSuzanne, publié quelques mois auparavant (novembre 1871 - février 1872) et qui traite de la guerre franco-prussienne. Malot avait donc envisagé d’écrire un ouvrage dont la toile de fond serait le coup d’Etat du 2 décembre 1851.

3Hippolyte Taine,le Journal des débats, 19 décembre 1865.

4Emile Zola,Causeries littéraires. Un roman d’analyse, 18 décembre 1866.

5Au mois d’avril 1871, Hector Malot cherche depuis Versailles à gagner son domicile de Fontenay-sous-Bois : « Parti de Versailles dès le matin, je devais passer par Marly, Saint-Germain, Maisons, Argenteuil, Saint-Denis, pour prendre à Pantin le chemin de fer qui m’amènerait à Nogent, et j’espérais, en me hâtant, qu’il ne faudrait pas plus d’une bonne journée pour faire cette route ; mais comme je n’arrivai à Saint-Denis qu’après le soleil couché, il me fut impossible de trouver une voiture qui consentît à me conduire à Pantin, et je dus me décider à passer la nuit dans un pauvre hôtel près de la gare » inle Roman de mes romans, Paris, Flammarion, 1895, p. 77.

6Théodore de Banville écrit dans un avertissement à l’édition Flammarion des œuvres complètes d’Hector Malot de 1895 que « ceux qui voudraient étudier l’histoire intime de notre époque devraient l’étudier dans son œuvre ».

7Dans le romanUn bon jeune hommepublié en 1877, et qui forme avecComte du PapeetMarié par les prêtresla trilogieLes Batailles du mariage, le capitaine Richard de Gardilane sauve de la noyade Sophie Fautrelle, désespérée par l’abandon d’Aurélien Prétavoine.

8Voir les ouvrages de Victor Hugo,Napoléon le petit(1852) ouL’Histoire d’un crime(1877) ; Victor Schœlcher écrit quant à luiL’Histoire générale des crimes du deux décembre(1852) ; enfin Adolphe Charras publie uneEnquête sur le deux décembre et les faits qui le suivirent(1852).

9Malot s’en explique parfaitement : « Quand je lis un roman, j’envie les romanciers qui savent voir dans l’âme de leurs personnages, et qui peuvent, d’une main sûre, comme celle de l’anatomiste, analyser et expliquer leurs sentiments. » (p. 211).

10N’oublions pas non plus les déboires qu’a connus Hector Malot avec « la police du colportage » pour son romanLes Amours de Jacques, ni les réserves qu’émet en 1867 Bertin, le directeur duJournal des débatsau sujet du romanUn fils d’Excellence, finalement publié en 1872 sous le titreUn mariage sous le Second Empire ; Bertin déclare en effet : « Comment avez-vous pu imaginer que sous le régime dont nous jouissons, un journal consentirait à publier un roman de ce genre ? » inLe Roman de mes romans,op. cit., p. 31.

1.

Quand on a passé six années en Algérie à courir après les Arabes, les Kabyles et les Marocains, on éprouve une véritable béatitude à se retrouver au milieu du monde civilisé.

C’est ce qui m’est arrivé en débarquant à Marseille. Parti de France en juin 1845, je revenais en juillet 1851. Il y avait donc six années que j’étais absent ; et ces années-là, prises de vingt-trois à vingt-neuf ans, peuvent, il me semble, compter double. Je ne mets pas en doute la légende des anachorètes, mais je me figure que ces sages avaient dépassé la trentaine, quand ils allaient chercher la solitude dans les déserts de la Thébaïde. S’il est un âge où l’on éprouve le besoin de s’ensevelir dans la continuelle admiration des œuvres divines, il en est un aussi où l’on préfère les distractions du monde aux pratiques de la pénitence. Je suis précisément dans celui-là.

A peine à terre je courus à la Cannebière. Il soufflait un mistral à décorner les bœufs, et des nuages de poussière passaient en tourbillons pour aller se perdre dans le vieux port. Je ne m’en assis pas moins devant un café et je restai plus de trois heures accoudé sur ma table, regardant, avec la joie du prisonnier échappé de sa cage, le mouvement des passants qui défilaient devant mes yeux émerveillés. Le va-et-vient des voitures très intéressant ; l’accent provençal harmonieux et doux ; les femmes, oh ! toutes ravissantes ; plus de visages voilés ; des pieds chaussés de bottines souples, des mains finement gantées, des chignons, c’était charmant.

Je ne connais pas de sentiment plus misérable que l’injustice, et j’aurais vraiment honte d’oublier ce que je dois à l’Algérie ; ma croix d’abord et mon grade de capitaine, puis l’expérience de la guerre avec les émotions de la poursuite et de la bataille.

Mais enfin tout n’est pas dit quand on est capitaine de chasseurs et décoré, et l’on n’a pas épuisé toutes les émotions de la vie quand on a eu le plaisir d’échanger quelques beaux coups de sabre avec les Arabes. Oui, les nuits lumineuses du désert sont admirables. Oui, le rapport est intéressant… quelquefois. Mais il y a encore autre chose au monde.

Si comme toi, cher ami, j’avais le culte de la science ; si comme toi je m’étais juré de mener à bonne fin la triangulation de l’Algérie ; si comme toi j’avais parcouru pendant plusieurs années l’Atlas dans l’espérance d’apercevoir les montagnes de l’Espagne, afin de reprendre et d’achever ainsi les travaux de Biot et d’Arago sur la mesure du méridien, sans doute je serais désolé d’abandonner l’Afrique.

Quand on a un pareil but il n’y a plus de solitude, plus de déserts, on marche porté par son idée et perdu en elle. Qu’importe que les villages qu’on traverse soient habités par des guenons ou par des nymphes, ce n’est ni des nymphes ni des guenons qu’on a souci. Est-ce que dans notre expédition de Sidi-Brahim tu avais d’autre préoccupation que de savoir si l’atmosphère serait assez pure pour te permettre de reconnaître la sierra de Grenade ? Et cependant je crois que nous n’avons jamais été en plus sérieux danger. Mais tu ne pensais ni au danger, ni à la faim, ni à la soif, ni au chaud ; et quand nous nous demandions avec une certaine inquiétude si nous reverrions jamais Oran, tu te demandais, toi, si la brume se dissiperait.

Malheureusement, tous les officiers de l’armée française, même ceux de l’état-major, n’ont pas cette passion de la science, et au risque de t’indigner j’avoue que j’ignore absolument les entraînements et les délices de la triangulation ; la mesure elle-même du méridien me laisse froid ; et j’aurais pu, en restant deux jours de plus en Afrique, prolonger l’arc français jusqu’au grand désert que cela ne m’eût pas retenu.

— Cela est inepte, vas-tu dire, grossier et stupide.

— Je ne m’en défends pas, mais que veux-tu, je suis ainsi.

— Qu’es-tu alors ? une exception, un monstre ?

— J’espère que non.

— Si la guerre ne te suffit pas, si la science ne t’occupe pas, que te faut-il ?

— Peu de chose.

— Mais encore ?

La réponse à cet interrogatoire serait difficile à risquer en tête-à-tête, et me causerait un certain embarras, peut-être même me ferait-elle rougir, mais la plume en main est comme le sabre, elle donne du courage aux timides.

— Je suis… je suis un animal sentimental.

Voilà le grand mot lâché, à lui seul il explique pourquoi j’ai été si heureux de quitter l’Afrique et de revenir en France.

De là, il ne faut pas conclure que je vais me marier et que j’ai déjà fait choix d’une femme, dont le portrait va suivre.

Ce serait aller beaucoup trop vite et beaucoup trop loin. Jusqu’à présent, je n’ai pensé ni au mariage ni à la paternité, ni à la famille, et ce n’est ni d’un enfant, ni d’un intérieur que j’ai besoin pour me sentir vivre.

Le mariage, je n’en ai jamais eu souci ; il en est de cette fatalité comme de la mort, on y pense pour les autres et non pour soi ; les autres doivent mourir, les autres doivent se marier, nous, jamais.

Les enfants n’ont été jusqu’à ce jour, pour moi, que de jolies petites bêtes roses et blondes, surtout les petites filles, qui sont vraiment charmantes avec une robe blanche et une ceinture écossaise : ça remplace supérieurement les kakatoès et les perruches.

Quant à la famille, je ne l’accepterais que sans belle-mère, sans beau-père, sans beau-frère ou belle-sœur, sans cousin ni cousine, et alors ces exclusions la réduisent si bien, qu’il n’en reste rien.

Non, ce que je veux est beaucoup plus simple, ou tout au moins beaucoup plus primitif, — je veux aimer, et, si cela est possible, je veux être aimé.

Je t’entends dire que pour cela je n’avais pas besoin de quitter l’Afrique et que l’amour est de tous les pays, mais par hasard il se trouve que cette vérité, peut-être générale, ne m’est pas applicable puisque je suis un animal sentimental. Or, pour les animaux de cette espèce, l’amour n’est point une simple sensation d’épiderme, c’est au contraire la grande affaire de leur vie, quelque chose comme la métamorphose que subissent certains insectes pour arriver à leur complet développement.

J’ai passé six années en Algérie, et la femme qui pouvait m’inspirer un amour de ce genre, je ne l’ai point rencontrée.

Sans doute, si je n’avais voulu demander à une maîtresse que de la beauté, j’aurais pu, tout aussi bien que tant d’autres, trouver ce que je voulais. Mais, après ? Ces liaisons, qui n’ont pour but qu’un plaisir de quelques instants, ne ressemblent en rien à l’amour que je désire.

Maintenant que me voici en France, serai-je plus heureux ? Je l’espère et, à vrai dire même, je le crois, car je ne me suis point fait un idéal de femme impossible à réaliser. Brune ou blonde, grande ou petite, peu m’importe, pourvu qu’elle me fasse battre le cœur.

Si ridicule que cela puisse paraître, c’est là en effet ce que je veux. Je conviens volontiers qu’un monsieur qui, en l’an de grâce 1851, dans un temps prosaïque comme le nôtre, demande à ressentir « les orages du cœur » est un personnage qui prête à la plaisanterie.

Mais de cela je n’ai point souci. D’ailleurs, parmi ceux qui seraient les premiers à rire de moi si je faisais une confession publique, combien en trouverait-on qui ne se seraient jamais laissé entraîner par les joies ou par les douleurs de la passion ! Dieu merci, il y a encore des gens en ce monde qui pensent que le cœur est autre chose qu’un organe conoïde creux et musculaire.

Je suis de ceux-là, et je veux que ce cœur qui me bat sous le sein gauche, ne me serve pas exclusivement à pousser le sang rouge dans mes artères et à recevoir le sang noir que lui rapportent mes veines.

Mes désirs se réaliseront-ils ? Je n’en sais rien.

Mais il suffit que cela soit maintenant possible, pour que déjà je me sente vivre.

Ce qui arrivera, nous le verrons. Peut-être rien. Peut-être quelque chose au contraire. Et j’ai comme un pressentiment que cela ne peut pas tarder beaucoup. Donc, à bientôt.

Un voyage au pays du sentiment, pour toi cela doit être un voyage extraordinaire et fantastique, — en tous cas il me semble que cela doit être aussi curieux que la découverte du Nil blanc.

Le Nil, on connaîtra un jour son cours ; mais la femme, connaîtra-t-on jamais sa marche ? Saura-t-on d’où elle vient, où elle va ?

2.

En me donnant Marseille pour lieu de garnison, le hasard m’a envoyé en pays ami, et nulle part assurément je n’aurais pu trouver des relations plus faciles et plus agréables.

Mon père, en effet, a été préfet des Bouches-du-Rhône pendant les dernières années de la Restauration, et il a laissé à Marseille, comme dans le département, des souvenirs et des amitiés qui sont toujours vivaces.

Pendant les premiers jours de mon arrivée, chaque fois que j’avais à me présenter ou à donner mon nom, on m’arrêtait par cette interrogation :

— Est-ce que vous êtes de la famille du comte de Saint-Nérée qui a été notre préfet ?

Et quand je répondais que j’étais le fils de ce comte de Saint-Nérée, les mains se tendaient pour serrer la mienne.

— Quel galant homme !

— Et bon, et charmant.

— Quel homme de cœur !

Un véritable concert de louanges dans lequel tout le monde faisait sa partie, les grands et les petits.

Il est assez probable que mon père ne me laissera pas autre chose que cette réputation, car s’il a toujours été l’homme aimable et loyal que chacun prend plaisir à se rappeler, il ne s’est jamais montré, par contre, bien soigneux de ses propres affaires, mais j’aime mieux cette réputation et ce nom honoré pour héritage que la plus belle fortune. Il y a vraiment plaisir à être le fils d’un honnête homme, et je crois que dans les jours d’épreuves, ce doit être une grande force qui soutient et préserve.

En attendant que ces jours arrivent, si toutefois la mauvaise chance veut qu’ils arrivent pour moi, le nom de mon père m’a ouvert les maisons les plus agréables de Marseille et m’a fait retrouver enfin ces relations et ces plaisirs du monde dont j’ai été privé pendant six ans. Depuis que je suis ici, chaque jour est pour moi un jour de fête, et je connais déjà presque toutes les villas du Prado, des Aygalades, de la Rose. Pendant la belle saison, les riches commerçants n’habitent pas Marseille, ils viennent seulement en ville au milieu de la journée pour leurs affaires ; et leurs matinées et leurs soirées ils les passent à la campagne avec leur famille. Celui qui ne connaîtrait de Marseille que Marseille, n’aurait qu’une idée bien incomplète des mœurs marseillaises. C’est dans les riches châteaux, les villas, les bastides de la banlieue qu’il faut voir le négociant et l’industriel ; c’est dans le cabanon qu’il faut voir le boutiquier et l’ouvrier. J’ai visité peu de cabanons, mais j’ai été reçu dans les châteaux et les villas et véritablement j’ai été plus d’une fois ébloui du luxe de leur organisation. Ce luxe, il faut le dire, n’est pas toujours de très bon goût, mais le goût et l’harmonie n’est pas ce qu’on recherche.

On veut parler aux yeux avant tout et parler fort. N’a de valeur que ce qui coûte cher. Volontiers on prend l’étranger par le bras, et avec une apparente bonhomie, d’un air qui veut être simple, on le conduit devant un mur quelconque : — Voilà un mur qui n’a l’air de rien et cependant il m’a coûté 14.000 francs ; je n’ai économisé sur rien. C’est comme pour ma villa, je n’ai employé que les meilleurs ouvriers, je les payais 10 francs par jour ; rien qu’en ciment ils m’ont dépensé 42.000 francs. Aussi tout a été soigné et autant que possible amené à la perfection. Ce parquet est en bois que j’ai fait venir par mes navires de Guatemala, de la côte d’Afrique et des Indes ; leur réunion produit une chose unique en son genre ; tandis que le salon de mon voisin Salary chez qui vous dîniez la semaine dernière lui coûte 2 ou 3.000 francs parce qu’il est en simple parqueterie de Suisse, le mien m’en coûte plus de 20.000.

Mais ce n’est pas pour te parler de l’ostentation marseillaise que je t’écris ; il y aurait vraiment cruauté à détailler le luxe et le confort de ces châteaux à un pauvre garçon comme toi vivant dans le désert et couchant souvent sur la terre nue ; c’est pour te parler de moi et d’un fait qui pourrait bien avoir une influence décisive sur ma vie.

Hier j’étais invité à la soirée donnée à l’occasion d’un mariage, le mariage de Mlle Bédarrides, la fille du riche armateur, avec le fils du maire de la ville. Bien que la villa Bédarrides soit une des plus belles et des plus somptueuses (c’est elle qui montre orgueilleusement ses 42.000 francs de ciment et son parquet de 20.000), on avait élevé dans le jardin une vaste tente sous laquelle on devait danser. Cette construction avait été commandée par le nombre des invités qui était considérable. Il se composait d’abord de tout ce qui a un nom dans le commerce marseillais, l’industrie et les affaires, c’était là le côté de la jeune femme et de sa famille, puis ensuite il comprenait ainsi tout ce qui est en relations avec la municipalité — côté du mari. En réalité, c’était le tout-Marseille beaucoup plus complet que ce qu’on est convenu d’appeler le tout-Paris dans les journaux. Il y avait là des banquiers, des armateurs, des négociants, des hauts fonctionnaires, des Italiens, des Espagnols, des Grecs, des Turcs, des Egyptiens mêlés à de petits employés et à des boutiquiers, dans une confusion curieuse.

Retenu par le général qui avait voulu que je vinsse avec lui, je n’arrivai que très tard. Le bal était dans tout son éclat, et le coup d’œil était splendide : la tente était ornée de fleurs et d’arbustes au feuillage tropical et elle ouvrait ses bas côtés sur la mer qu’on apercevait dans le lointain miroitant sous la lumière argentée de la lune. C’était féerique avec quelque chose d’oriental qui parlait à l’imagination.

Mais je fus bien vite ramené à la réalité par l’oncle de la mariée, M. Bédarrides jeune, qui voulut bien me faire l’honneur de me prendre par le bras, pour me promener avec lui.

— Regardez, regardez, me dit-il, vous avez devant vous toute la fortune de Marseille, et si nous étions encore au temps où les corsaires barbaresques faisaient des descentes sur nos côtes, ils pourraient opérer ici une razzia générale qui leur payerait facilement un milliard pour se racheter.

Je parvins à me soustraire à ces plaisanteries financières et j’allai me mettre dans un coin pour regarder la fête à mon gré, sans avoir à subir des réflexions plus ou moins spirituelles.

Qui sait ? Parmi ces femmes qui passaient devant mes yeux se trouvait peut-être celle que je devais aimer. Laquelle ?

Cette idée avait à peine effleuré mon esprit, quand j’aperçus, à quelques pas devant moi, une jeune fille d’une beauté saisissante. Près d’elle était une femme de quarante ans, à la physionomie et à la toilette vulgaires. Ma première pensée fut que c’était sa mère.

Mais à les bien regarder toutes deux, cette supposition devenait improbable tant les contrastes entre elles étaient prononcés. La jeune fille, avec ses cheveux noirs, son teint mat, ses yeux profonds et veloutés, ses épaules tombantes, était la distinction même ; la vieille femme, petite, replète et couperosée, n’était rien qu’une vieille femme ; la toilette de la jeune fille était charmante de simplicité et de bon goût ; celle de son chaperon était ridicule dans le prétentieux et le cherché.

Je restai assez longtemps à la contempler, perdu dans une admiration émue ; puis, je m’approchai d’elle pour l’inviter. Mais forcé de faire un détour, je fus prévenu par un grand jeune homme lourdaud et timide, gêné dans son habit (un commis de magasin assurément), qui l’emmena à l’autre bout de la chambre.

Je la suivis et la regardai danser. Si elle était charmante au repos, dansant elle était plus charmante encore. Sa taille ronde avait une souplesse d’une grâce féline ; elle eût marché sur les eaux tant sa démarche était légère.

Quelle était cette jeune fille ? Par malheur, je n’avais près de moi personne qu’il me fût possible d’interroger.

Lorsqu’elle revint à sa place, je me hâtai de m’approcher et je l’invitai pour une valse, qu’elle m’accorda avec le plus délicieux sourire que j’aie jamais vu.

Malheureusement, la valse est peu favorable à la conversation ; et d’ailleurs, lorsque je la tins contre moi, respirant son haleine, plongeant dans ses yeux, je ne pensai pas à parler et me laissai emporter par l’ivresse de la danse.

Lorsque je la quittai après l’avoir ramenée, tout ce que je savais d’elle, c’était qu’elle n’était point de Marseille, et qu’elle avait été amenée à cette soirée par une cousine, chez laquelle elle était venue passer quelques jours.

Ce n’était point assez pour ma curiosité impatiente. Je voulus savoir qui elle était, comment elle se nommait, quelle était sa famille ; et je me mis à la recherche de Marius Bédarrides, le frère de la mariée, pour qu’il me renseignât ; puisque cette jeune fille était invitée chez lui, il devait la connaître.

Mais Marius Bédarrides, peu sensible au plaisir de la danse, était au jeu. Il me fallut le trouver ; il me fallut ensuite le détacher de sa partie, ce qui fut long et difficile, car il avait la veine, et nous revînmes dans la tente juste au moment où la jeune fille sortait.

— Je ne la connais pas, me dit Bédarrides, mais la dame qu’elle accompagne est, il me semble, la femme d’un employé de la mairie. C’est une invitation de mon beau-frère. Par lui nous en saurons plus demain ; mais il vous faut attendre jusqu’à demain, car nous ne pouvons pas décemment, ce soir, aller interroger un jeune marié ; il a autre chose à faire qu’à nous répondre. Vous lui parleriez de votre jeune fille, que, s’il vous répondait, il vous parlerait de ma sœur ; ça ferait un quiproquo impossible à débrouiller. Attendez donc à demain soir ; j’espère qu’il me sera possible de vous satisfaire ; comptez sur moi.

Il fallut s’en tenir à cela ; c’était peu ; mais enfin c’était quelque chose.

3.

Je quittai le bal ; je n’avais rien à y faire, puisqu’elle n’était plus là.

Je m’en revins à pied à Marseille, bien que la distance soit assez grande. J’avais besoin de marcher, de respirer. J’étouffais. La nuit était splendide, douce et lumineuse, sans un souffle d’air qui fit résonner le feuillage des grands roseaux immobiles et raides sur le bord des canaux d’irrigation. De temps en temps, suivant les accidents du terrain et les échappées de vue, j’apercevais au loin la mer qui, comme un immense miroir argenté, réfléchissait la lune.

Je marchais vite ; je m’arrêtais ; je me remettais en route machinalement, sans trop savoir ce que je faisais. Je n’étais pas cependant insensible à ce qui se passait autour de moi, et en écrivant ces lignes, il me semble respirer encore l’âpre parfum qui s’exhalait des pinèdes que je traversais. Les ombres que les arbres projetaient sur la route blanche me paraissaient avoir quelque chose de fantastique qui me troublait ; l’air qui m’enveloppait me semblait habité, et des plantes, des arbres, des blocs de rochers sortaient des voix étranges qui me parlaient un langage mystérieux. Une pomme de pin qui se détacha d’une branche et tomba sur le sol, me souleva comme si j’avais reçu une décharge électrique.

Que se passait-il donc en moi ? Je tâchai de m’interroger. Est-ce que j’aimais cette jeune fille que je ne connaissais pas, et que je ne devais peut-être revoir jamais ?

Quelle folie ! c’était impossible.

Mais alors pourquoi cette inquiétude vague, ce trouble, cette émotion, cette chaleur ; pourquoi cette sensibilité nerveuse ? Assurément, je n’étais pas dans un état normal.

Elle était charmante, cela était incontestable, ravissante, adorable. Mais ce n’était pas la première femme adorable que je voyais sans l’avoir adorée.

Et puis enfin on n’adore pas ainsi une femme pour l’avoir vue dix minutes et avoir fait quelques tours de valse avec elle. Ce serait absurde, ce serait monstrueux. On aime une femme pour les qualités, les séductions qui, les unes après les autres, se révèlent en elle dans une fréquentation plus ou moins longue. S’il en était autrement, l’homme serait à classer au même rang que l’animal ; l’amour ne serait rien de plus que le désir.

Pendant assez longtemps, je me répétai toutes ces vérités pour me persuader que ma jeune fille m’avait seulement paru charmante, et que le sentiment qu’elle m’avait inspiré était un simple sentiment d’admiration, sans rien de plus.

Mais quand on est de bonne foi avec soi-même, on ne se persuade pas par des vérités de tradition ; la conviction monte du cœur aux lèvres et ne descend pas des lèvres au cœur. Or, il y avait dans mon cœur un trouble, une chaleur, une émotion, une joie qui ne me permettaient pas de me tromper.

Alors, par je ne sais quel enchaînement d’idées, j’en vins à me rappeler une scène du Roméo et Juliette de Shakespeare qui projeta dans mon esprit une lueur éblouissante.

Roméo masqué s’est introduit chez le vieux Capulet qui donne une fête. Il a vu Juliette pendant dix minutes et il a échangé quelques paroles avec elle. Il part, car la fête touchait à sa fin lorsqu’il est entré. Alors Juliette, s’adressant à sa nourrice, lui dit : « Quel est ce gentilhomme qui n’a pas voulu danser ? va demander son nom ; s’il est marié, mon cercueil pourrait bien être mon lit nuptial. »

Ils se sont à peine vus et ils s’aiment, l’amour comme une flamme les a envahis tous deux en même temps et embrasés. Et Shakespeare humain et vrai ne disposait pas ses fictions, comme nos romanciers, pour le seul effet pittoresque. Quelle curieuse ressemblance entre cette situation qu’il a inventée et la mienne ! c’est aussi dans une fête que nous nous sommes rencontrés, et volontiers comme Juliette je dirais : « Va demander son nom ; si elle est mariée, mon cercueil sera mon lit nuptial. »

Ce nom, il me fallut l’attendre jusqu’au surlendemain, car Marius Bédarrides ne se trouva point au rendez-vous arrêté entre nous. Ce fut le soir du deuxième jour seulement que je le vis arriver chez moi. J’avais passé toute la matinée à le chercher, mais inutilement.

Il voulut s’excuser de son retard ; mais c’était bien de ses excuses que mon impatience exaspérée avait affaire.

— Hé bien ?

— Pardonnez-moi.

— Son nom, son nom.

— Je suis désolé.

— Son nom ; ne l’avez-vous pas appris ?

— Si, mais je ne vous le dirai, que si vous me pardonnez de vous avoir manqué de parole hier.

— Je vous pardonne dix fois, cent fois, autant que vous voudrez.

— Hé bien, cher ami, je ne veux pas vous faire languir : connaissez-vous le général Martory ?

— Non.

— Vous n’avez jamais entendu parler de Martory, qui a commandé en Algérie pendant les premières années de l’occupation française ?

— Je connais le nom, mais je ne connais pas la personne.

— Votre princesse est la fille du général ; de son petit nom elle s’appelle Clotilde ; elle demeure avec son père à Cassis, un petit port à cinq lieues d’ici, avant d’arriver à la Ciotat. Elle est en ce moment à Marseille, chez un parent, M. Lieutaud, employé à la mairie ; M. Lieutaud avait été invité comme fonctionnaire, et Mlle Clotilde Martory a accompagné sa cousine. J’espère que voilà des renseignements précis ; maintenant, cher ami, si vous en voulez d’autres, interrogez, je suis à votre disposition ; je connais le général, je puis vous dire sur son compte tout ce que je sais. Et comme c’est un personnage assez original, cela vous amusera peut-être.

Marius Bédarrides, qui est un excellent garçon, serviable et dévoué, a un défaut ordinairement assez fatigant pour ses amis ; il est bavard et il passe son temps à faire des cancans ; il faut qu’il sache ce que font les gens les plus insignifiants, et aussitôt qu’il l’a appris, il va partout le racontant ; mais dans les circonstances où je me trouvais, ce défaut devenait pour moi une qualité et une bonne fortune. Je n’eus qu’à lui lâcher la bride, il partit au galop.

— Le général Martory est un soldat de fortune, un fils de paysans qui s’est engagé à dix-sept ou dix-huit ans ; il a fait toutes les guerres de la première République.

— Comment cela ? Mlle Clotilde n’est donc que sa petite-fille ?

— C’est sa fille, sa propre fille ; et en y réfléchissant, vous verrez tout de suite qu’il n’y a rien d’impossible à cela. Né vers 1775 ou 76, le général a aujourd’hui soixante-quinze ou soixante-seize ans ; il s’est marié tard, pendant les premières années du règne de Louis-Philippe, avec une jeune femme de Cassis précisément, une demoiselle Lieutaud, et de ce mariage est née Mlle Clotilde Martory, qui doit avoir aujourd’hui à peu près dix-huit ans. Quand elle est venue au monde, son père avait donc cinquante-huit ou cinquante-neuf ans ; ce n’est pas un âge où il est interdit d’avoir des enfants, il me semble.

— Assurément non.

— Donc je reprends : L’empire trouva Martory simple lieutenant et en fit successivement un capitaine, un chef de bataillon et un colonel. Sa fermeté et sa résistance dans la retraite de Russie ont été, dit-on, admirables ; à Waterloo il eut trois chevaux tués sous lui et il fut grièvement blessé. Cela n’empêcha pas la Restauration de le licencier, et je ne sais trop comment il vécut de 1815 à 1830, car il n’avait pas un sou de fortune. Louis-Philippe le remit en service actif et il devint général en Algérie. Ce fut alors qu’il se maria. Bientôt mis à la retraite, il vint se fixer à Cassis, où il est toujours resté. Il y passe son temps à élever dans son jardin des monuments à Napoléon, qui est son dieu. Ce jardin a la forme de la croix de la Légion d’honneur ; et au centre se dresse un buste de l’empereur, ombragé par un saule pleureur dont la bouture a été rapportée de Sainte-Hélène : un saule pleureur à Cassis dans un terrain sec comme la cendre, il faut voir ça. Du mois de mai au mois d’octobre, le général consacre deux heures par jour à l’arroser, et quand la sécheresse est persistante, il achète de porte en porte de l’eau à tous ses voisins. Quand le saule jaunit, le général est menacé de la jaunisse.

— Mais c’est touchant ce que vous racontez là.

— Vous pourrez voir ça ; le général montre volontiers son monument ; et comme vous êtes militaire, il vous invitera peut-être à dijuner, ce qui vous donnera l’occasion de l’entendre rappeler sa cuisinière à l’ordre, si par malheur elle a laissé brûler la sauce dans la casterole. C’est là, en effet, sa façon de s’exprimer ; car, pour devenir général, il a dépensé plus de sang sur les champs de bataille que d’encre sur le papier. En même temps, vous ferez connaissance avec un personnage intéressant aussi à connaître : le commandant de Solignac, qui a figuré dans les conspirations de Strasbourg et de Boulogne, et qui est l’ami intime, le commensal du vieux Martory ; celui-là est un militaire d’un autre genre, le genre aventurier et conspirateur, et nous pourrions bien lui voir jouer prochainement un rôle actif dans la politique, si Louis-Napoléon voulait faire un coup d’Etat pour devenir empereur.

— Ce n’est pas l’ami du général Martory que je désire connaître, c’est sa fille.

— J’aurais voulu vous en parler, mais je ne sais rien d’elle ou tout au moins peu de chose. Elle a perdu sa mère quand elle était enfant et elle a été élevée à Saint-Denis, d’où elle est revenue l’année dernière seulement. Cependant, puisque nous sommes sur son sujet, je veux ajouter un mot, un avis, même un conseil si vous le permettez : Ne pensez pas à Clotilde Martory, ne vous occupez pas d’elle. Ce n’est pas du tout la femme qu’il vous faut : le général n’a pour toute fortune que sa pension de retraite, et il est gêné, même endetté. Si vous voulez vous marier, nous vous trouverons une femme qui vous permettra de soutenir votre nom. Nous avons tous, dans notre famille, beaucoup d’amitié pour vous, mon cher Saint-Nérée, et ce sera, pour une Bédarrides, un honneur et un bonheur d’apporter sa fortune à un mari tel que vous. Ce que je vous dis là n’est point paroles en l’air ; elles sont réfléchies, au contraire, et concertées. Mlle Martory a pu vous éblouir, elle ne doit point vous fixer.

4.

Ce n’était pas la première fois qu’on me parlait ce langage dans la famille Bédarrides, et déjà bien souvent on avait de différentes manières abordé avec moi ce sujet du mariage.

— Il faut que nous mariions M. de Saint-Nérée, disait Mme Bédarrides mère chaque fois que je la voyais. Qu’est-ce que nous lui proposerions bien ?

Et l’on cherchait parmi les jeunes filles qui étaient à marier. Je me défendais tant que je pouvais, en déclarant que je ne me sentais aucune disposition pour le mariage, mais cela n’arrêtait pas les projets qui continuaient leur course fantaisiste.

Les gens qui cherchent à vous convertir à leur foi religieuse ou à leurs idées politiques deviennent heureusement de plus en plus rares chaque jour, mais ceux qui veulent vous convertir à la pratique du mariage sont toujours nombreux et empressés.

Le plus souvent, ils vivent dans leur intérieur comme chien et chat ; peu importe : ils vous vantent sérieusement les douceurs et les joies du mariage. Ils vous connaissent à peine, pourtant ils veulent vous marier, et il faudrait que vous eussiez vraiment bien mauvais caractère pour refuser celle à laquelle ils ont eu la complaisance de penser pour vous. C’est pour votre bonheur ; acceptez les yeux fermés, quand ce ne serait que pour leur faire plaisir.

On rit des annonces de celui qui a fait sanctionner le courtage matrimonial et qui en a été « l’initiateur et le propagateur » ; le monde cependant est plein de courtiers de ce genre qui font ce métier pour rien, pour le plaisir. Ayez mal à une dent, tous ceux que vous rencontrerez vous proposeront un remède excellent ; soyez garçon, tous ceux qui vous connaissent vous proposeront une femme parfaite.

Ce fut là à peu près la réponse que je fis à Marius Bédarrides, au moins pour le fond ; car pour la forme, je tâchai de l’adoucir et de la rendre à peu près polie. Les intentions de ce brave garçon étaient excellentes, et ce n’était pas sa faute si la manie matrimoniale était chez lui héréditaire.

— Je dois avouer, me dit-il d’un air légèrement dépité, que je ne sais comment concilier la répulsion que vous témoignez pour le mariage avec l’enthousiasme que vous ressentez pour Mlle Martory, car enfin vous ne comptez pas, n’est-ce pas, faire de cette jeune fille votre…

— Ne prononcez pas le mot qui est sur vos lèvres, je vous prie ; il me blesserait. J’ai vu chez vous une jeune fille qui m’a paru admirable ; j’ai désiré savoir qui elle était ; voilà tout. Je n’ai pas été plus loin que ce simple désir, qui est bien innocent et en tous cas bien naturel. Mon enthousiasme est celui d’un artiste qui voit une œuvre splendide et qui s’inquiète de son origine.

— Parfaitement. Mais enfin il n’en est pas moins vrai que la rencontre de Mlle Martory peut être pour vous la source de grands tourments.

— Et comment cela, je vous prie ?

— Mais parce que si vous l’aimez, vous vous trouvez dans une situation sans issue.

— Je n’aime pas Mlle Martory !

— Aujourd’hui ; mais demain ? Si vous l’aimez demain, que ferez-vous ? D’un côté, vous avez horreur du mariage ; d’un autre, vous n’admettez pas la réalisation de la chose à laquelle vous n’avez pas voulu que je donne de nom tout à l’heure. C’est là une situation qui me paraît délicate. Vous aimez, vous n’épousez pas, et vous ne vous faites pas aimer. Alors, que devenez-vous ? un amant platonique. A la longue, cet état doit être fatigant. Voilà pourquoi je vous répète : ne pensez pas à Mlle Martory.

— Je vous remercie du conseil, mais je vous engage à être sans inquiétude sur mon avenir. Il est vrai que j’ai peu de dispositions pour le mariage ; cependant, si j’aimais Mlle Clotilde, il ne serait pas impossible que ces dispositions prissent naissance en moi.

— Faites-les naître tout de suite, alors, et écoutez mes propositions qui sont sérieuses, je vous en donne ma parole, et inspirées par une vive estime, une sincère amitié pour vous.

— Encore une fois merci, mais je ne puis accepter. Qu’on se marie parce qu’un amour tout-puissant a surgi dans votre cœur, cela je le comprends, c’est une fatalité qu’on subit ; on épouse parce que l’on aime et que c’est le seul moyen d’obtenir celle qui tient votre vie entre ses mains. Mais qu’on se décide et qu’on s’engage à se marier, en se disant que l’amour viendra plus tard, cela je ne le comprends pas. On aime, on appartient à celle que l’on aime ; on n’aime pas, on s’appartient. C’est là mon cas et je ne veux pas aliéner ma liberté ; si je le fais un jour, c’est qu’il me sera impossible de m’échapper. En un mot, montrez-moi celle que vous avez la bonté de me destiner, que j’en devienne amoureux à en perdre la raison et je me marie ; jusque-là ne me parlez jamais mariage, c’est exactement comme si vous me disiez : « Frère, il faut mourir. » Je le sais bien qu’il faut mourir, mais je n’aime pas à me l’entendre dire et encore moins à le croire.

L’entretien en resta là, et Marius Bédarrides s’en alla en secouent la tête.

— Je ne sais pas si vous devez mourir, dit-il en me serrant la main, mais je crois que vous commencez à être malade ; si vous le permettez, je viendrai prendre de vos nouvelles.

— Ne vous dérangez pas trop souvent, cher ami, la maladie n’est pas dangereuse.

Nous nous séparâmes en riant, mais pour moi, je riais des lèvres seulement, car, dans ce que je venais d’entendre, il y avait un fond de vérité que je ne pouvais pas me cacher à moi-même, et qui n’était rien moins que rassurant. Oui, ce serait folie d’aimer Clotilde et, comme le disait Marius Bédarrides, ce serait s’engager dans une impasse. Où pouvait me conduire cet amour ?

Pendant toute la nuit, j’examinai cette question, et, chaque fois que j’arrivai à une conclusion, ce fut toujours à la même : je ne devais plus penser à cette jeune fille, je n’y penserais plus. Après tout, cela ne devait être ni difficile ni pénible, puisque je la connaissais à peine ; il n’y avait pas entre nous de liens solidement noués et je n’avais assurément qu’à vouloir ne plus penser à elle pour l’oublier. Ce serait une étoile filante qui aurait passé devant mes yeux, — le souvenir d’un éblouissement.

Mais les résolutions du matin ne sont pas toujours déterminées par les raisonnements de la nuit. Aussitôt habillé, je me décidai à aller à la mairie, où je demandai M. Lieutaud. On me répondit qu’il n’arrivait pas de si bonne heure et qu’il était encore chez lui. C’était ce que j’avais prévu. Je me montrai pressé de le voir et je me fis donner son adresse ; il demeurait à une lieue de la ville, sur la route de la Rose, — la bastide était facile à trouver, au coin d’un chemin conduisant à Saint-Joseph.

Vers deux heures, je montai à cheval et m’allai promener sur la route de la Rose. Qui sait ? Je pourrais peut-être apercevoir Clotilde dans le jardin de son cousin. Je ne lui parlerais pas ; je la verrais seulement ; à la lumière du jour elle n’était peut-être pas d’une beauté aussi resplendissante qu’à la clarté des bougies ; le teint mat ne gagne pas à être éclairé par le soleil ; et puis n’étant plus en toilette de bal elle serait peut-être très ordinaire. Ah ! que le cœur est habile à se tromper lui-même et à se faire d’hypocrites concessions ! Ce n’était pas pour trouver Clotilde moins séduisante, ce n’était pas pour l’aimer moins et découvrir en elle quelque chose qui refroidît mon amour, que je cherchais à la revoir.

Il faisait une de ces journées de chaleur étouffante qui sont assez ordinaires sur le littoral de la Provence ; on rôtissait au soleil, et, si les arbres et les vignes n’avaient point été couverts d’une couche de poussière blanche, ils auraient montré un feuillage roussi comme après un incendie. Mais cette poussière les avait enfarinés, du même qu’elle avait blanchi les toits des maisons, les chaperons des murs, les appuis, les corniches des fenêtres, et partout, dans les champs brûlés, dans les villages desséchés, le long des collines avides et pierreuses, on ne voyait qu’une teinte blanche qui, réfléchissant les rayons flamboyants du soleil, éblouissait les yeux.

Un Parisien, si amoureux qu’il eût été, eût sans doute renoncé à cette promenade ; mais il n’y avait pas là de quoi arrêter un Africain comme moi. Je mis mon cheval au trot, et je soulevai des tourbillons de poussière, qui allèrent épaissir un peu plus la couche que quatre mois de sécheresse avait amassée, jour par jour, minute par minute, continuellement.

Les passants étaient rares sur la route ; cependant, ayant aperçu un gamin étalé tout de son long sur le ventre à l’ombre d’un mur, j’allai à lui pour lui demander où se trouvait la bastide de M. Lieutaud.

— C’est celle devant laquelle un fiacre est arrêté, dit-il sans se lever.

Devant une bastide aux volets verts, un cocher était en train de charger sur l’impériale de la voiture une caisse de voyage.

Qui donc partait ?

Au moment où je me posais cette question, Clotilde parut sur le seuil du jardin. Elle était en toilette de ville et son chapeau était caché par un voile gris.

C’était elle qui retournait à Cassis ; cela était certain.

Sans chercher à en savoir davantage, je tournai bride et revins grand train à Marseille. En arrivant aux allées de Meilhan, je demandai à un commissionnaire de m’indiquer le bureau des voitures de Cassis.

En moins de cinq minutes, je trouvai ce bureau : un facteur était assis sur un petit banc, je lui donnai mon cheval à tenir et j’entrai.

Ma voix tremblait quand je demandai si je pouvais avoir une place pour Cassis.

— Coupé ou banquette ?

Je restai un moment hésitant.

— Si M. le capitaine veut fumer, il ferait peut-être bien de prendre une place de banquette ; il y aura une demoiselle dans le coupé.

Je n’hésitai plus.

— Je ne fume pas en voiture ; inscrivez-moi pour le coupé.

— A quatre heures précises ; nous n’attendrons pas.

Il était trois heures ; j’avais une heure devant moi.

5.

Depuis que j’avais aperçu Clotilde se préparant à monter en voiture jusqu’au moment où j’avais arrêté ma place pour Cassis, j’avais agi sous la pression d’une force impulsive qui ne me laissait pas, pour ainsi dire, la libre disposition de ma volonté. Je trouvais une occasion inespérée de la voir, je saisissais cette occasion sans penser à rien autre chose ; cela était instinctif et machinal, exactement comme le saut du carnassier qui s’élance sur sa proie. J’allais la voir !

Mais en sortant du bureau de la voiture et en revenant chez moi, je compris combien mon idée était folle.

Que résulterait-il de ce voyage en tête-à-tête dans le coupé de cette diligence ?

Ce n’était point en quelques heures que je la persuaderais de la sincérité de mon amour pour elle. Et d’ailleurs oserais-je lui parler de mon amour, né la veille, dans un tour de valse, et déjà assez puissant pour me faire risquer une pareille entreprise ? Me laisserait-elle parler ? Si elle m’écoutait, ne me rirait-elle pas au nez ? Ou bien plutôt ne me fermerait-elle pas la bouche au premier mot, indignée de mon audace, blessée dans son honneur et dans sa pureté de jeune fille ? Car enfin c’était une jeune fille, et non une femme auprès de laquelle on pouvait compter sur les hasards et les surprises d’un tête-à-tête.

Plus je tournai et retournai mon projet dans mon esprit, plus il me parut réunir toutes les conditions de l’insanité et du ridicule.

Je n’irais pas à Cassis, c’était bien décidé, et m’asseyant devant ma table, je pris un livre que je mis à lire. Mais les lignes dansaient devant mes yeux ; je ne voyais que du blanc sur du noir.

Après tout, pourquoi ne pas tenter l’aventure ? Qui pouvait savoir si nous serions en tête-à-tête ? Et puis, quand même nous serions seuls dans ce coupé, je n’étais pas obligé de lui parler de mon amour ; elle n’attendait pas mon aveu. Pourquoi ne pas profiter de l’occasion qui se présentait si heureusement de la voir à mon aise ? Est-ce que ce ne serait pas déjà du bonheur que de respirer le même air qu’elle, d’être assis près d’elle, d’entendre sa voix quand elle parlerait aux mendiants de la route ou au conducteur de la voiture, de regarder le paysage qu’elle regarderait ? Pourquoi vouloir davantage ? Dans une muette contemplation, il n’y avait rien qui pût la blesser : toute femme, même la plus pure, n’éprouve-t-elle pas une certaine joie à se sentir admirée et adorée ? c’est l’espérance et le désir qui font l’outrage.

J’irais à Cassis.

Pendant que je balançais disant non et disant oui, l’heure avait marché : il était trois heures cinquante-cinq minutes. Je descendis mon escalier quatre à quatre et, en huit ou dix minutes, j’arrivai au bureau de la voiture ; en chemin j’avais bousculé deux braves commerçants qui causaient de leurs affaires, et je m’étais fait arroser par un cantonnier qui m’avait inondé ; mais ni les reproches des commerçants, ni les excuses du cantonnier ne m’avaient arrêté.

Il était temps encore ; au détour de la rue j’aperçus la voiture rangée devant le bureau, les chevaux attelés, la bâche ficelée : Clotilde debout sur le trottoir s’entretenait avec sa cousine.

Je ralentis ma course pour ne pas faire une sotte entrée. En m’apercevant, Mme Lieutaud s’approcha de Clotilde et lui parla à l’oreille. Evidemment, mon arrivée produisait de l’effet.

Lequel ? Allait-elle renoncer à son voyage pour ne pas faire route avec un capitaine de chasseurs ? Ou bien allait-elle abandonner sa place de coupé et monter dans l’intérieur, où déjà heureusement cinq ou six voyageurs étaient entassés les uns contre les autres ?

J’avais dansé avec Mlle Martory, j’avais échangé deux ou trois mots avec la cousine, je devais, les rencontrant, les saluer. Je pris l’air le plus surpris qu’il me fut possible, et je m’approchai d’elles.

Mais à ce moment le conducteur s’avança et me dit qu’on n’attendait plus que moi pour partir.

Qu’allait-elle faire ?

Mme Lieutaud paraissait disposée à la retenir, cela était manifeste dans son air inquiet et grognon ; mais, d’un autre côté, Clotilde paraissait décidée à monter en voiture.

— Je vais écrire un mot à ton père ; François le lui remettra en arrivant, dit Mme Lieutaud à voix basse.

— Cela n’en vaut pas la peine, répliqua Clotilde, et père ne serait pas content. Adieu, cousine.

Et sans attendre davantage, sans vouloir rien écouter, elle monta dans le coupé légèrement, gracieusement.

Je montai derrière elle, et l’on ferma la portière.

Enfin… Je respirai.

Mais nous ne partîmes pas encore. Le conducteur, si pressé tout à l’heure, avait maintenant mille choses à faire. Les voyageurs enfermés dans sa voiture, il était tranquille.

Mme Lieutaud fit le tour de la voiture et se haussant jusqu’à la portière occupée par Clotilde, elle engagea avec celle-ci une conversation étouffée. Quelques mots seulement arrivaient jusqu’à moi. L’une faisait sérieusement et d’un air désolé des recommandations, auxquelles l’autre répondait en riant.

Le conducteur monta sur son siège, Mme Lieutaud abandonna la portière, les chevaux, excités par une batterie de coups de fouet, partirent comme s’ils enlevaient la malle-poste.

J’avais attendu ce moment avec une impatience nerveuse ; lorsqu’il fut arrivé je me trouvai assez embarrassé. Il fallait parler, que dire ? Je me jetai à la nage.

— Je ne savais pas avoir le bonheur de vous revoir sitôt, mademoiselle, et en vous quittant l’autre nuit chez Mme Bédarrides, je n’espérais pas que les circonstances nous feraient rencontrer, aujourd’hui, dans cette voiture, sur la route de Cassis.

Elle avait tourné la tête vers moi, et elle me regardait d’un air qui me troublait ; aussi, au lieu de chercher mes mots, qui se présentaient difficilement, n’avais-je qu’une idée : me trouvait-elle dangereux ou ridicule ?

Après être venu à bout de ma longue phrase, je m’étais tu ; mais comme elle ne répondait pas, je continuai sans avoir trop conscience de ce que je disais :

— C’est vraiment là un hasard curieux.

— Pourquoi donc curieux ? dit-elle avec un sourire railleur.

— Mais il me semble…