6,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

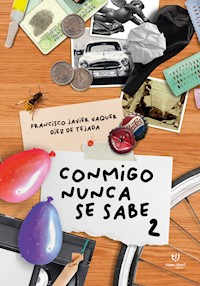

Conmigo nunca se sabe 2 nos hace viajar en el tiempo, a nuestra niñez y adolescencia, a la época de padres o abuelos, en cuanto un descubrimiento de muchas situaciones que en ese tiempo eran tan distintas como opuestas. Los escenarios son similares al primer libro: la Ciudad de Buenos Aires, las sierras de Córdoba, San Isidro, ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires o pasajes rurales, donde algunas travesuras o transgresiones sucedieron en la edad de los aprendizajes.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 140

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones. María Belén Mondati.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Vaquer y Diez de Tejada, Francisco Javier

Conmigo nunca se sabe 2 / Francisco Javier Vaquer y Diez de Tejada. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2022.

162 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-817-649-9

1. Autobiografías. 2. Memoria Autobiográfica. 3. Relatos Personales. I. Título.

CDD 808.8035

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2022. Vaquer y Diez de Tejada, Francisco Javier

© 2022. Tinta Libre Ediciones

Este libro está dedicado a

Estefanía y Guadalupe Vaquer

AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer en primera instancia a Fernando Sánchez Sorondo, que no solo nunca dejó de apoyarme en mi proyecto, sino además duplicó el mismo al incorporarme un día extra a sus talleres. Así mismo, quisiera extenderlo a mis compañeros de taller, que incentivaron con sus críticas literarias en forma justa para que la mejora continua nunca cese. Dentro de estos compañeros quiero destacar a Martín Durañona y Vedia, que no solo fue parte en la presentación de mi primer libro junto a Fernando Sánchez Sorondo, sino que también escribió el prólogo del presente. No quiero olvidarme de Alejandro Lanús que, siendo muy generoso al ver en mí un haz de luz, me presentó con mi maestro Fernando. Por último, a mi novia Cynthia Hernández que, desde la quietud de su hogar, cedió espacios para que pueda realizarme y progresar en esta saga que estoy creando de: Conmigo nunca se sabe.

PRÓLOGO

Conocí a Javier en los talleres que coordina Fernando Sánchez Sorondo, poeta y amigo entrañable. Los encuentros, desde el inicio de la pandemia interminable, se hacen por Zoom, a veces problemáticos por los cortes de señal, por la superposición de las conversaciones y alguna que otra cuestión de volumen, pero siempre profundamente estimulantes y prolíficos. En esas tardes de martes escuché por primera vez los cuentos de Javier y quedé sorprendido por la agilidad de su prosa y la mezcla entre crónica y narración literaria de la que hace gala. Él nos habla de su niñez y adolescencia con el lenguaje directo y desenfadado de los chicos, de modo que quien tenemos enfrente es el Javier de esa época, el que la vive y disfruta, y no el adulto que la construye y cuenta. Con una magia que evoca a Tom Sawyer y a Percy Winn, nos transporta al tiempo de infancia y nos hace cómplices de sus travesuras y correrías.

Así, pasan por sus páginas experiencias científicas de dudosa eficacia, una hermana volando literalmente en cochecito, otro corriendo en cámara lenta como el Hombre Nuclear o chocando desenfrenadamente contra los árboles en un fallido intento de emular a Tarzán, un doloroso pacto odontológico para enriquecerse con las recompensas del Ratón Pérez, el encuentro con un hermano hasta entonces anónimo en una panadería, la sutileza de la madre para inducirlo al contagio de la temible hepatitis B, la tristísima historia de amor de María, frustrada por la lluvia, cuyos pasos no regresan y en la cual tiene especial participación un tocadiscos portátil.

Esas anécdotas son solo una mínima parte de la desopilante colección que Javier comparte en estas páginas, las de su segundo libro autobiográfico repleto de señales que, a los que orillamos los sesenta años y compartimos el barrio, nos despiertan cálidos recuerdos de aquellos años en los que ir caminando solos al colegio en tercer grado no solo no constituía una hazaña, sino que ni siquiera era peligroso.

El libro de Javier, escrito con amabilidad, gracia y candidez, me transportó a mi país de infancia, me hizo revivir lugares que ya no están y resucitar a mis muertos, que volvieron a tener voz y forma.

En definitiva, estas páginas no solo tienen su intrínseco valor literario sino que, animado por la tentación hereditaria de comparar lo que ha sido con lo que es —y con el debido perdón de los centennials—, refrenda definitivamente aquella sentencia de Manrique que dice: “Cualquiera tiempo pasado fue mejor”.

En este caso, mucho mejor.

Martín Durañona y Vedia

CONMIGO NUNCA SE SABE 2

1

AVENTURAS EN BICICLETA

En la casa de Capilla del Monte, mi hermano Gonzalo, el “inventor”, ya había probado poner un globo en la bicicleta, como para que suene como una moto, también la rampa para saltar tratando de perdurar a través del tiempo con algún extraño récord.

Muchas veces el exceso de tiempo libre puede llegar a ser un enemigo, y aquí está el ejemplo.

A mi madre no le importaban mucho las lastimaduras que nos hiciéramos y lo llevaba en su ascendencia, ya que venía de antepasados guerreros y el dicho “Los hombres se hacen a los golpes” la podía ejemplificar perfectamente.

Solucionar las heridas con curitas generalmente le funcionaba bien, pero este no sería el caso.

Mi hermano entró al altillo donde había objetos del año de María Castaña, ahí se guardaban las bicicletas inglesas de principios del siglo veinte, que eran más pesadas que toda la literatura de derecho junta. Encontró un cochecito para pasear muñecas de esa misma época con una resistencia muy fuerte. Tanto así, que mi hermano en primera instancia la quiso probar conmigo. Para mi suerte tirar de esa bicicleta pesada y el cochecito con mi peso arriba arrastrada por una soga era demasiado.

Su plan B: mi hermana menor Macarena, que al principio festejaba cómo su hermano que le llevaba más de cinco años la paseaba por los caminos de ripio que tenía el parque de la casona.

Al principio todo funcionaba bien y parecía un recorrido por demás tranquilo, las ruedas del cochecito eran sólidas y lo único que le faltaba era que las mismas pudieran girar. Ahí radicó el problema.

Y a ese problema, le agrego otro: una rampa.

Empezó a buscar mayor velocidad, por lo cual pedaleó parado y, dando vueltas en la gran rotonda de la palmera, encaró la rampa a toda velocidad. El vuelo de su bici se detuvo por el derrape del cochecito trasero.

Cada uno de los ocupantes de los vehículos, el impulsado y el impulsador, terminaron arrastrando con sus cuerpos cientos de piedritas diminutas.

Macarena, con seis años de edad, estaba usando un vestido y lloraba de dolor. Sus piernas estaban repletas de estos áridos incrustados. La llevaron a uno de los cuartos a sacarle las piedritas que con una paciencia le extraía mi madre con una pinza de depilar. Mi hermano mayor era auxiliado por mi abuela Mami, en cuyos brazos sufrió la misma suerte, si se puede llamar de esa manera.

Estuvieron los dos muy doloridos por sus lastimaduras y se perderían, por este motivo, días de pileta y río del verano cordobés.

Nunca más dejarían a mi hermano experimentar con la bicicleta otra cosa que no fuese la conducción convencional, y por otra parte mi hermana no “disfrutaría” de otro experimento en manos de mi hermano Gonzalo.

2

AVISPAS

En esa época estos insectos y yo no nos llevábamos nada bien; tanto así, que les declaré una guerra. En nuestro campo de Udaquiola, la casa estaba plagada de ellas y, como dice el dicho, “El que se quema con leche ve una vaca y llora”. Yo me había quemado muchas veces con leche, pero las vacas no me hacían llorar; en cambio las avispas ardían un rato largo, y a veces algún lagrimón se me caía.

Para colmo de males mi hermano Antonio era alérgico a las picaduras, por lo cual se le hinchaba toda la cara cuando lo picaban, tanto como cuando mi otro hermano, Gonzalo, tuvo paperas.

Inyecciones, ungüentos, medicamentos y no sé cuántas cosas más le ponían, pero él era valiente y participaba espalda con espalda en las batallas contra estos prolíficos insectos. Yo por suerte con un poco de barro, y después de una hora, ya no tenía casi nada.

Íbamos al cuarto del motorcito de la pileta, que tenía el techo bajo para colmo de males, y ya veíamos el palito, con cuatro hexágonos blancos, que sin darte cuenta se transformaba, en poco tiempo, en una especie de tortilla de papas.

Los panales se habían adueñado de toda la casa: debajo de las galerías, afuera de las ventanas de los baños, arriba de las puertas de entrada. Básicamente les faltaba estar dentro de la casa, pero ese lugar estaba reservado en forma exclusiva para los murciélagos que a mí, con ocho años, no me molestaban demasiado.

Y como hicieron en la bodega “Alto las hormigas”, que las eliminaron completamente, nosotros decidimos ponerle un “freno a las avispas”. Y nos pusimos manos a la obra: nuestro plan inicial era matarlas ahumadas. Llevábamos palos prendidos y ahumábamos los panales, ya que la llama se apagaba en el camino, pero este método no fue muy eficiente y terminamos muy picados.

Generalmente todos estos actos eran silenciosos hasta que nos picaban, y ahí se escuchaba el chistido de alguno de nuestros padres, tíos o abuela que nos reclamaban silencio. Siempre con la misma cantinela: “La siesta es sagrada”. Gente grande, qué aburrida.

Después de nuestro primer método fallido, decidimos tirar y rajar, este sistema consistía en que uno de los dos iba corriendo, con un escurridor, palo o algún escobillón, y a la gran carrera como uno de esos caballeros de la Edad Media, que tiraba del caballo a su oponente, nosotros lo hacíamos con los panales. El Ñato rara vez participaba de estas justas que para él eran injustas, ya que terminaba hecho un monstruo, por lo cual su participación era más pasiva.

Después de varios intentos para derribar los mismos, muchos de los cuales eran fracasos, descansábamos una semana de las picaduras, hasta que agarrábamos coraje nuevamente.

Claro, ustedes se preguntarán por qué no les decíamos a nuestros padres, y obviamente les decíamos; a nadie le gusta que lo piquen estos insectos. Pero ahí salían con su latiguillo:

—Si no las molestás, no te hacen nada.

A nosotros su sola presencia ya nos molestaba. El riesgo de que te piquen ya era estresante.

Empezamos la tercera opción: conseguimos una jeringa, que en esa época eran de vidrio ya que las de plástico no habían llegado al país todavía, y la llenábamos de alcohol. El primero pasaba y le tiraba el líquido volátil, mientras el segundo con un palo largo con un trapo embebido en querosén y fuego prendía el panal ya alcoholizado.

Las avispas cada vez estaban más furiosas, pero nosotros a la vez más felices: fue en ese momento cuando empezamos a ganar la guerra.

Un día en una huida se nos cayó y rompió la jeringa y nuestros padres por supuesto no nos felicitaron, pero eso no nos detuvo.

Y fue ahí recién cuando nos dimos cuenta de que no era necesaria la jeringa y que con el paño empapado en querosén prendido era suficiente para derrotar a nuestro archienemigo ponzoñoso.

Llegó el día en que se rindieron, o se fueron, pero no las dejábamos ni poner el palito que ya lo sacábamos. La plaga ya estaba controlada, pero no había acabado todo, ya que nuestro paño humeante había dejado los techos y paredes ennegrecidos y, en vez de darnos unas medallas por nuestro triunfo, nos dieron unas lijas, dos pinceles y un tarro de pintura blanca, Y así blanquear nuestro desastre.

Tal desagradecimiento hizo que no lucháramos más contra las avispas: estábamos enojados con ellos, los grandes, que serían nuestras próximas víctimas. Y esas siestas sagradas se transformaron en siestas ruidosas, y cada tanto tirábamos algún palo, cerca del cuarto donde ellos dormían, o nos tirábamos de bomba en la pileta.

Qué molestos eran los grandes de esa época… Tanto, que ya con treinta parecían viejos.

3

BICHOS COLORADOS

Si alguien puede creer que este cuento tiene algo que ver con la institución del club Argentinos Juniors, está equivocado. Este cuento trata de ese ácaro espantoso que, al promediar mis siete años de vida en esa primavera, hizo que le empezara a tener un poco de miedo al pasto.

Estábamos en un campo que estaba en las cercanías del río Salado y el límite del de Chascomús con Pila.

Nuestros padres aprovecharon ese fin de semana del Día de la Raza para llevarnos al campo y disfrutar de ese tan valorado “aire libre”. La idea parecía genial pero ese fin de semana fue una pesadilla para los tres hermanos varones, ya que nosotros hacíamos cualquier cosa, en cualquier lado.

El Ñato, de diez años, nos había invitado a pescar a Gonzalo y a mí, y sin chistar accedimos. El día parecía veraniego y, por esas extrañas razones que solo entiende la naturaleza, se puso muy caluroso.

Ni lentos ni perezosos, nos despojamos de todos nuestros ropajes excepto nuestros calzoncillos, y así pescamos. La imagen por demás dantesca de tres niños pescando, en calzoncillos y botas, para nosotros era algo circunstancial, en una zona con mínima densidad poblacional.

A las siete de la tarde volvimos después de una jornada maravillosa de pesca a la casa, ya con la camisa puesta, pero sin los pantalones, un balde lleno de nuestra exitosa jornada y algo que desconocíamos hasta ese día, pero que se sentía muy molesto.

Ya casi no pudimos comer, por la molestia de estos diminutos bichitos.

Nuestra madre nos preguntó dónde sentíamos la molestia, y mi hermano mayor ya desesperado y con poca vergüenza le explicó que era en nuestros genitales.

En el campo no existen ni clínicas ni hospitales: “Remedios caseros”, como le dice la gente rural.

Y ahí venía nuestra madre, con un frasco de litro de alcohol que, sin ton ni son, vaciaba de a porciones en la zona testicular de nosotros tres, y ese día aprendimos a aullar como lobos.

Teníamos un sinfín de diminutos agujeritos que nos hizo apretar para que salgan estos ácaros degenerados. Al día siguiente siguió con este procedimiento, y todos estos bichos malvados fueron expulsados de nuestro cuerpo.

Al poco tiempo volvimos al campo pero preferimos estar acalorados que acarados. Nuestra época de strippers había llegado a su fin.

4

LA BRECHA

Yo tenía once años, pero mi compañero cumplía doce. Esas cosas que pasan en estos países, que copiamos de Europa… Nada más alocado. Es que allá las clases comienzan en septiembre, por lo cual en Argentina se tomó este ejemplo y en el curso había clase 62 y clase 63, pero para jugar al rugby se usaba por año. Un lío bárbaro realmente. Pero, volviendo a la fiesta de cumpleaños, los padres de mi compañero alquilaron las instalaciones del campo de deportes del colegio, que uno o dos años después venderían al club Chacarita Juniors.

El predio, además de contar con canchas de fútbol y de rugby profesional, pista para atletismo y un sinnúmero de actividades más, tenía un salón para eventos.

En el cumpleaños de doce, Adriano invitó a toda la clase y, por ser en el campo de deportes del colegio, fueron algunos preceptores y llenamos dos micros escolares, que justamente salieron de nuestro colegio, adonde regresaríamos.

La salida del colegio fue a las nueve y llegamos a las instalaciones cerca de las diez, cantando las típicas canciones de esa época: “Chofer, apure ese motor, que en esta cafetera nos morimos de calor”. Y contamos chistes para mantenernos entretenidos.

Al llegar, se armaron cuatro equipos de fútbol, ya que éramos cuarenta y seis en total y nadie había faltado ese día. Los cuatro equipos al estilo de Supermatch —el programa alemán de juegos— por colores, no camisetas: el rojo, el verde, el azul y el amarillo. De tal manera, jugábamos por el primer, segundo, tercer y cuarto puesto. Había copas para los dos primeros y medalla para los dos últimos.

Terminado el partido cada uno atendía su juego y nos dividimos en grupos reducidos, con los más amigos de cada uno; agarramos una pelota de entre tantas y jugamos entre los tres a patear al arco, dos pateaban y uno atajaba.

Ya aburridos vimos el cerco perimetral, que separaba el club de una villa de emergencia.

Del otro lado del alambre, había tres chicos como de nuestra edad, pero vestidos de una manera muy diferente; uno de ellos estaba con un palo, no tan grande como una escoba, era más parecido al palo de un plumero, cuya punta iba afilando con una especie de cuchillo, hasta que quedó conforme y sus amigos también.

Mientras sucedía esto, nosotros estábamos contando cosas de nuestra vida, y ellos gritaron algún comentario sobre que éramos ricos, cuando de pronto uno arrojó esa especie de lanza en nuestra dirección desde unos quince metros y justo me pegó en el medio de la frente. Por suerte no llegó con mucha fuerza, pero fue suficiente para hacerme una lastimadura que no paraba de sangrar. Mis amigos los empezaron a insultar y ellos, viendo cómo se iba congregando más compañeros que empezaron a responder la agresión con algún proyectil que encontraban por el suelo, salieron disparando y se mezclaron entre las casitas precarias.