2,99 €

Mehr erfahren.

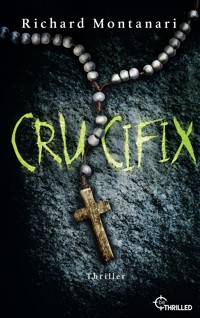

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Spannende Thriller mit Byrne und Balzano

- Sprache: Deutsch

In Philadelphia hat es ein eiskalter Mörder auf junge katholische Mädchen abgesehen. Er lehnt sich bei seinen Tötungsritualen an die Passion Christi an, und jedes der Opfer hält einen Rosenkranz in den Händen. Kryptische Zeichen weisen zudem auf den Ort des nächsten Verbrechens hin.

Für die beiden Kriminalbeamten Kevin Byrne und Jessica Balzano beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn das Osterfest steht kurz bevor, und für diesen Termin hat sich der Killer die Krönung seiner mörderischen Aktivitäten vorbehalten ...

»Ein meisterhafter Erzähler at his very best.« TESS GERRITSEN

Nichts für schwache Nerven! Die spannungsgeladenen Thriller des Bestsellerautors Richard Montanari um das Ermittlerduo Byrne und Balzano:

Band 1: Crucifix

Band 2: Mefisto

Band 3: Lunatic

Band 4: Septagon

Band 5: Echo des Blutes

Band 6: Der Teufel in dir

Band 7: Der Abgrund des Bösen

Band 8: Tanz der Toten

Band 9: Shutter Man

Band 10: Mord am Heiligen Abend

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 536

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

CoverGrußwort des VerlagsÜber dieses BuchTitelWidmungDanksagungenVorspannERSTER TEIL1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. KapitelZWEITER TEIL7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. KapitelDRITTER TEIL22. Kapitel23. Kapitel24. Kapitel25. Kapitel26. Kapitel27. Kapitel28. Kapitel29. Kapitel30. Kapitel31. Kapitel32. Kapitel33. Kapitel34. Kapitel35. Kapitel36. Kapitel37. Kapitel38. Kapitel39. Kapitel40. Kapitel41. Kapitel42. Kapitel43. Kapitel44. Kapitel45. Kapitel46. Kapitel47. Kapitel48. Kapitel49. Kapitel50. Kapitel51. Kapitel52. Kapitel53. Kapitel54. Kapitel55. Kapitel56. Kapitel57. Kapitel58. KapitelVIERTER TEIL59. Kapitel60. Kapitel61. Kapitel62. Kapitel63. Kapitel64. Kapitel65. Kapitel66. Kapitel67. Kapitel68. Kapitel69. Kapitel70. Kapitel71. Kapitel72. Kapitel73. Kapitel74. Kapitel75. Kapitel76. Kapitel77. Kapitel78. Kapitel79. Kapitel80. Kapitel81. Kapitel82. Kapitel83. Kapitel84. KapitelEpilogÜber den AutorAlle Titel des Autors bei beTHRILLEDImpressum

Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.

Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!

Dein beTHRILLED-Team

Melde dich hier für unseren Newsletter an:

Über dieses Buch

In Philadelphia hat es ein eiskalter Mörder auf junge katholische Mädchen abgesehen. Er lehnt sich bei seinen Tötungsritualen an die Passion Christi an, und jedes der Opfer hält einen Rosenkranz in den Händen. Kryptische Zeichen weisen zudem auf den Ort des nächsten Verbrechens hin.

Für die beiden Kriminalbeamten Kevin Byrne und Jessica Balzano beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn das Osterfest steht kurz bevor, und für diesen Termin hat sich der Killer die Krönung seiner mörderischen Aktivitäten vorbehalten …

Richard Montanari

CRUCIFIX

Aus dem Amerikanischenvon Karin Meddekis

Für DJC

Cuor forte rompe cattiva sorte.

DANKSAGUNGEN

Die Veröffentlichung eines Romans ist stets Teamwork, und kein Schriftsteller war je mit mehr Mitspielern gesegnet.

Mein Dank gilt dem ehrenwerten Seamus McCaffery, Detective Patrick Boyle, Detective Jimmy Williams, Detective Bill Frazier, Detective Michele Kelly, Detective Eddie Rocks, Detective Bo Diaz, Sergeant Irma Labrice, Catherine McBride, Cass Johnston und den Männern und Frauen des Philadelphia Police Department. Mögliche Fehler in Bezug auf die Polizeiarbeit und die entsprechenden Fachbegriffe habe ich selbst verschuldet. Sollte ich je in Philly verhaftet werden, hoffe ich, dass dieses Geständnis sich günstig für mich auswirkt.

Mein Dank gilt ebenfalls Kate Simpson, Jan Klincewicz, Mike Driscoll, Greg Pastore, JoAnn Greco, Patrick Nestor, Vita DeBellis, D. John Doyle, M. D., Vernoca Michael, John und Jessica Bruening, David Najfach und Christopher Richards.

Dank auch an Meg Ruley, Jane Berkey, Peggy Gordijn, Don Cleary und alle Mitarbeiter der Jane RotrosenAgency.

Mein besonderer Dank gilt Linda Marrow, Gina Centrello, Rachel Kind, Libby McGuire, Kim Hovey, Dana Isaacson, Arielle Zibrak und dem großartigen Team von Random House/Ballantine Books.

Ich danke der Stadt Philadelphia, dass sie mir erlaubt hat, Schulen und Chaos zu erfinden.

Wie immer danke ich meiner Familie, dass sie das Leben eines Schriftstellers mit mir teilt. Mein Name mag zwar auf dem Cover stehen, doch jede Seite ist durch ihre Geduld, Unterstützung und Liebe entstanden.

Siehe,

ich sende einen Engel vor dir her,

der dich behüte auf dem Wege.

2. Buch Mose, 23. Kapitel, Vers 20

Palmsonntag, 23.55 Uhr

Eine kühle Traurigkeit umgibt sie, eine tiefe Melancholie, die über ihre siebzehn Lebensjahre hinwegtäuscht, ein Lachen, das niemals innere Freude entfacht.

Vielleicht gibt es gar keine.

Man sieht solche Menschen überall auf den Straßen. Menschen, die allein gehen, Bücher an ihre Brust gedrückt, den Blick zu Boden gerichtet, in Gedanken versunken.

Sie ist diejenige, die ein paar Schritte hinter den anderen Mädchen geht und schon zufrieden ist mit der Illusion einer Freundschaft. Sie ist diejenige, die wohl behütet die Klippen der Jugend umschifft. Diejenige, die ihre Schönheit verleugnet, als könne man sich dafür oder dagegen entscheiden.

Sie heißt Tessa Ann Wells.

Und sie duftet wie frisch geschnittene Blumen.

»Ich kann dich nicht hören«, sage ich.

»… Vater unser«, dringt ihre dünne Stimme aus der Kapelle. Sie hört sich an, als hätte ich sie geweckt, was gut möglich ist. Ich habe sie mir am frühen Freitagmorgen geschnappt. Mittlerweile ist es Sonntag, und es geht auf Mitternacht zu. Seitdem betet sie fast ununterbrochen in der Kapelle.

Es ist natürlich keine richtige Kapelle, eher eine umgebaute Kammer, aber sie ist mit allem ausgestattet, was man für das Nachdenken und das Beten braucht.

»Du musst dir mehr Mühe geben«, sage ich. »Du weißt, dass es wichtig ist, jedem einzelnen Wort eine Bedeutung zu verleihen, nicht wahr?«

Aus der Kapelle dringt: »Ja.«

»Denk daran, wie viele Menschen auf der ganzen Welt in diesem Augenblick beten. Warum sollte Gott gerade denen Gehör schenken, die unaufrichtig sind?«

»Es gibt keinen Grund.«

Ich lehne mich näher an die Tür. »Willst du, dass der Herrdir am Tag der Verzückung diese Geringschätzung entgegenbringt?«

»Nein.«

»Gut«, sage ich. »Welcher Abschnitt?«

Es dauert einen Moment, bis sie antwortet. In der Dunkelheit der Kapelle ist man auf seinen Tastsinn angewiesen.

Schließlich sagt sie: »Der dritte.«

»Beginn noch mal von vorn.«

Ich beleuchte die Überreste der Votivbilder. Ich trinke meinen Wein aus. Anders als viele glauben, werden die Liturgien der heiligen Sakramente nicht immer zeremoniell vollzogen, sondern sind häufig Grund zur Freude und zum Feiern.

Ich will Tessa gerade daran erinnern, als sie mit klarer, ausdrucksvoller Stimme erneut zu beten beginnt:

»Heilige Maria voller Gnaden, der Herr ist mit dir …«

Gibt es einen schöneren Laut als eine Jungfrau beim Gebet?

»Gesegnet seiest du unter den Frauen …«

Ich schaue auf die Uhr. Es ist kurz nach Mitternacht.

»… und gesegnet sei die Frucht deines Leibes, Jesus …«

Es ist Zeit.

»Heilige Maria, Mutter Gottes …«

Ich nehme die Spritze aus der Schachtel. Die Nadel schimmert im Kerzenschein. Der Heilige Geist ist hier.

»Bete für uns Sünder …«

Das Leiden hat begonnen.

»Jetzt und in der Stunde unseres Todes …«

Ich öffne die Tür und betrete die Kapelle.

Amen.

ERSTERTEIL

1.

Montag, 3.05 Uhr

Es gibt eine Stunde, die all jene kennen, die sich ihr stellen. Es ist die Zeitspanne, da die Dunkelheit den Schleier des Zwielichts vollkommen verdeckt und die Straßen still und verlassen sind; eine Zeit, da die Schatten sich zusammenballen und zu einem einzigen Dunkel verschmelzen. Eine Zeit, da die Leidenden nicht mehr an ein Morgen glauben.

Jede Stadt hat ihr Neon-Golgatha.

In Philadelphia ist es die South Street.

Während die meisten Menschen in der Stadt der Brüderlichen Liebe schliefen und die Flüsse leise ins Meer strömten, eilte der Menschenhändler in dieser Nacht wie ein trockener, stürmischer Wind die South Street hinunter. Zwischen der Dritten und Vierten Straße huschte er durch ein schmiedeeisernes Tor, lief einen schmalen Pfad hinunter und betrat einen Privatclub namens Paradise. Die wenigen Gäste schauten zur Tür und wendeten ihre Blicke sofort wieder ab. Denn in den Augen des Händlers sahen sie ein Tor zu ihren eigenen schwarzen Seelen, und sie wussten, dass sie ihn nicht beachten durften, und sei es für einen noch so kurzen Augenblick. Das gegenseitige Verständnis wäre viel zu groß gewesen, als dass man es hätte ertragen können.

Für diejenigen, die wussten, womit der Mann handelte, war er ein Rätsel, aber keinem stand der Sinn danach, dieses Rätsel zu lösen.

Der Mann war von kräftiger Statur, hatte breite Schultern und große Hände, die versprachen, mit denen abzurechnen, denen er begegnete. Sein Haar war blond gefärbt, seine Augen kalt und grün. Es waren Augen, die im Kerzenschein bläulich schimmerten, Augen, die mit einem einzigen Blick alles am Horizont erfassten und denen nichts entging.

Über dem rechten Auge war eine Narbe, eine Kerbe zerstörten Gewebes in der Form eines V. Er trug einen langen, schwarzen Ledermantel, der sich über seinen kräftigen Rückenmuskeln spannte.

Er kam nun zum fünften Mal hintereinander nachts in den Club, und in dieser Nacht würde er seinem Käufer begegnen. Im Paradise konnte man nicht so einfach Verabredungen treffen. Freundschaften waren hier unbekannt.

Der Händler setzte sich im hinteren Teil des dunklen Raumes an einen Tisch. Der Tisch war nicht für ihn reserviert, gehörte ihm nun aber gewissermaßen, da sich niemand mehr dort hinzusetzen wagte. Obwohl es im Paradise von Spielern jeden Schlages wimmelte, gab es keinen Zweifel, dass der Händler aus einem anderen Holz geschnitzt war.

Die Lautsprecher hinter der Bar boten Mingus, Miles und Monk an. Die Decke: schmutzige chinesische Laternen und Ventilatoren, die mit einer holzgemaserten Folie beklebt waren. Die brennenden Blaubeerräucherkegel vertrieben den Zigarettenrauch und erfüllten die Luft mit einer schweren, fruchtigen Süße.

Um drei Uhr zehn betraten zwei Männer den Club. Der eine war der Käufer, der andere sein Beschützer. Die beiden wechselten einen Blick mit dem Händler. Und waren im Bilde.

Der Käufer, ein Mann namens Gideon Pratt, war Ende fünfzig und untersetzt, mit schütterem Haar, rastlosen grauen Augen und geröteten Wangen, die wie geschmolzenes Wachs herunterhingen. Er trug einen schlecht sitzenden Anzug mit Weste. Seine knorrigen Finger offenbarten, dass er seit langer Zeit an Arthritis litt. Sein Atem stank, seine Zähne waren gelb, sein Gebiss lückenhaft.

Ihm folgte ein kräftigerer Mann – kräftiger sogar als der Händler. Er trug eine getönte Sonnenbrille und einen Jeansmantel. Sein Gesicht und sein Hals waren mit einem kunstvollen Netz von ta moko verziert, den Stammes-Tattoos der Maori.

Die beiden Männer traten zu dem Händler an den Tisch. Dann gingen sie zu dritt, ohne ein Wort zu wechseln, über einen kurzen Flur in einen Abstellraum.

Das Hinterzimmer des Paradise war heiß und mit altem Krempel voll gestopft. Die Besitzer hatten dort Kisten mit billigem Schnaps, zwei zerkratzte Metallschreibtische und ein vermodertes Sofa abgestellt. Eine alte Jukebox strahlte neonblaues Licht aus.

Nachdem sie den Raum betreten und die Tür geschlossen hatten, tastete der kräftige Mann, der den Spitznamen Diablo trug, den Händler grob nach Waffen und Abhörgeräten ab. Der Händler starrte auf das aus drei Wörtern bestehende Tattoo auf Diablos Halsansatz: Bastard fürs Leben. Er sah auch den Griff des Smith-&-Wesson-Revolvers an Diablos Taille.

Als Diablo sich überzeugt hatte, dass der Händler unbewaffnet und nicht verkabelt war, stellte er sich hinter Pratt, verschränkte die Arme und beobachtete das Geschehen.

»Was haben Sie für mich?«, fragte Pratt.

Der Händler musterte den Mann, ehe er ihm antwortete. Jetzt war der kritische Augenblick jeder Transaktion gekommen, der Moment, da der Lieferant Farbe bekennen und seine Ware auf den Tisch legen musste. Der Händler griff langsam in die Taschen seines Ledermantels – abrupte Bewegungen konnten hier tödlich enden – und zog zwei Polaroid-Fotos heraus. Er reichte sie Gideon Pratt.

Auf beiden Fotos waren vollständig bekleidete, junge schwarze Mädchen abgelichtet. Die Posen legten nahe, dass sie die Lust der Männer erregen wollten. Das erste Mädchen namens Tanya saß auf der Veranda eines Reihenhauses und warf dem Fotografen einen Handkuss zu. Auf dem zweiten Foto rekelte sich Tanyas Schwester Alicia verführerisch am Strand von Wildwood.

Als Pratt die Fotos eingehend betrachtete, schoss ihm für einen Moment die Röte in die Wangen. Ihm stockte der Atem. »Einfach … toll«, sagte er.

Diablo spähte auf die Fotos, ohne dabei eine Reaktion zu zeigen. Er wandte den Blick wieder dem Händler zu.

»Wie heißt sie?«, fragte Pratt und hielt eines der Fotos hoch.

»Tanya«, antwortete der Händler.

»Tan–ya«, wiederholte Pratt, wobei er jede Silbe betonte, als wollte er das Wesen des Mädchens erkunden. Er reichte dem Händler eins der Bilder zurück und betrachtete dann das andere Foto in seiner Hand. »Sie ist entzückend«, fügte er hinzu. »Ein Luder. Das sehe ich auf den ersten Blick.«

Pratt strich mit dem Finger sanft über die glänzende Oberfläche des Fotos. Er schien einen Augenblick lang in Gedanken zu versinken; dann steckte er das Foto in seine Hosentasche und wandte sich wieder dem Geschäft zu. »Wann?«

»Jetzt«, erwiderte der Händler.

Pratt war überrascht und zugleich entzückt. Damit hatte er nicht gerechnet. »Sie ist hier?«

Der Händler nickte.

»Wo?«, fragte Pratt.

»Ganz in der Nähe.«

Gideon Pratt rückte seine Krawatte zurecht, zog die Weste über seinen dicken Bauch und strich über sein schütteres Haar. Er atmete tief ein, fand sein Gleichgewicht wieder und zeigte auf die Tür. »Sollen wir?«

Der Händler nickte abermals und bat Diablo schweigend um dessen Erlaubnis. Diablo wartete einen Moment, nur um seine Macht zu demonstrieren, und trat dann zur Seite.

Die drei Männer verließen den Club, gingen die South Street hinunter und bogen in die Orianna Street ein. Sie folgten der Straße, bis sie einen kleinen Parkplatz inmitten der Häuser erreichten. Auf dem Parkplatz standen zwei Fahrzeuge: ein verrosteter Lieferwagen mit getönten Scheiben sowie das neueste Modell eines Chryslers. Diablo hob eine Hand, trat vor und schaute durch die Fenster des Chryslers. Dann drehte er sich um und nickte. Pratt und der Händler gingen zum Lieferwagen.

»Haben Sie das Geld?«, fragte der Händler.

Gideon Pratt tätschelte seine Brusttasche.

Der Blick des Händlers schweifte für den Bruchteil einer Sekunde durch die Lücke zwischen den beiden Männern, ehe er in die Manteltasche griff und einen Schlüsselbund herauszog. Bevor er den Schlüssel in die Beifahrertür des Lieferwagens stecken konnte, ließ er den Bund fallen.

Pratt und Diablo blickten reflexhaft auf die Erde, ein wenig beunruhigt.

Im nächsten, sorgfältig berechneten Moment bückte sich der Händler, um den Schlüsselbund aufzuheben. Doch statt ihn zu ergreifen, packte er das Brecheisen, das er am frühen Abend hinter das rechte Vorderrad geklemmt hatte. Kaum hatte er sich erhoben, wirbelte er herum und schlug die Eisenstange in Diablos Gesicht. Dessen Nase verwandelte sich in eine blutige Masse aus Fleisch und zerfetztem Knorpel. Es war ein perfekt berechneter und präzise geführter Schlag, der einen Mann außer Gefecht setzen, aber nicht töten sollte. Mit der linken Hand riss der Händler die Smith & Wesson an sich, die unter Diablos Hosenbund steckte.

Diablos Blick war von Blut und Tränen getrübt, die ihm in die Augen schossen. Fassungslos und benommen stürzte er sich auf den Händler, von einem verstandlosen, animalischen Instinkt angetrieben. Bei seinem Angriff prallte er mit dem Griff der Smith & Wesson zusammen, die der Händler ihm mit seiner gewaltigen Körperkraft ins Gesicht hämmerte. Sechs von Diablos Zähnen fielen dem wuchtigen Schlag zum Opfer.

Diablo brüllte vor Schmerz und brach auf dem geteerten Asphalt zusammen.

Wie ein Krieger rollte er auf die Knie, hob zögernd den Blick und wartete auf den tödlichen Schlag.

»Hau ab«, zischte der Händler.

Diablo verharrte reglos. Sein keuchender Atem ging unregelmäßig. Er spuckte Blut und Schleim. Als der Händler den Hahn der Waffe spannte und den Lauf auf Diablos Stirn drückte, begriff dieser, dass es klug wäre, dem Befehl des Händlers zu folgen.

Mühsam rappelte er sich auf, taumelte die Straße zur South Street hinunter und verschwand, ohne den Händler aus den Augen zu lassen.

Der Händler drehte sich zu Gideon Pratt um.

Pratt versuchte, eine bedrohliche Miene aufzusetzen, doch das war nicht seine Stärke. Er verspürte jene animalische Angst, die alle Mörder angesichts der grausamen Abrechnung ihrer Verbrechen vor den Menschen und vor Gott heimsucht.

»Wer … sind Sie?«, fragte Pratt.

Der Händler öffnete die Hecktür seines Lieferwagens und legte die Waffe und das Brecheisen in aller Ruhe auf die Ladefläche. Dann zog er einen dicken, harten Rindsledergürtel aus dem Wagen und schlang ihn um seine Fingerknöchel.

»Träumst du?«, fragte der Händler.

»Was?«

»Träumst du?«

Gideon Pratt war sprachlos.

Für Detective Kevin Francis Byrne von der Mordkommission des Philadelphia Police Department war es eine rein rhetorische Frage. Er hatte Gideon Pratt lange Zeit beschattet und ihn dank hartnäckiger Ermittlungen in diese Falle gelockt; eine Szene, die sogar in seine Träume Einzug gehalten hatte.

Gideon Pratt hatte im Fairmount Park ein fünfzehnjähriges Mädchen namens Deirdre Pettigrew vergewaltigt und ermordet. Und die Polizei hatte fast schon die Hoffnung aufgegeben, den Fall noch zu lösen. Es war das erste Mal, dass Pratt eines seiner Opfer getötet hatte. Byrne hatte gewusst, dass es nicht einfach würde, den Mörder in eine Falle zu locken. Der Detective hatte unzählige Stunden seiner Freizeit und viele schlaflose Nächte in Erwartung genau dieses Augenblicks geopfert.

Und jetzt, da man die Morgendämmerung in der Stadt der Brüderlichen Liebe nur erahnen konnte und Kevin Byrne vortrat, um Pratt den ersten Schlag zu verpassen, bekam er seine Belohnung.

Zwanzig Minuten später befanden sie sich in der Notaufnahme des Jefferson Hospitals. Gideon Pratt stand in der Mitte des Raumes zwischen Byrne und einem Arzt namens Avram Hirsch.

Pratt hatte eine Wunde von der Größe einer verfaulten Pflaume auf der Stirn, eine blutige Lippe, einen lila Fleck auf der rechten Wange und ein gebrochenes Nasenbein. Sein rechtes Auge war stark angeschwollen. Getrocknetes Blut hatte die vordere Seite seines ehemals weißen Hemdes dunkelbraun gefärbt.

Als Byrne den Mann betrachtete – gedemütigt, erniedrigt und in den Händen der Polizei –, dachte er an seinen Partner in der Mordkommission, ein hilfloses Wrack namens Jimmy Purify. Jimmy hätte das gefallen. Jimmy liebte diese Typen, von denen es in Philly nur so zu wimmeln schien. Die Straßenprofessoren, die Junkiepropheten, die Nutten mit Herzen aus Stein.

Am meisten aber liebte es Detective Jimmy Purify, die miesesten der miesen Typen zu jagen. Je schlimmer sie waren, desto mehr genoss Jimmy die Jagd.

Und es gab keinen schlimmeren Hundesohn als Gideon Pratt.

Sie hatten Pratt dank eines ausgedehnten Informantennetzes aufgespürt, waren ihm durch die dunkelsten Gassen von Philadelphias Unterwelt, durch Sexclubs und Kinderporno-Ringe gefolgt. Sie hatten ihn mit demselben Elan, derselben Konzentration und derselben Besessenheit gejagt, mit der sie vor vielen Jahren die Polizeiakademie verlassen hatten.

Es war genauso gelaufen, wie Jimmy Purify es liebte.

Bei diesen Aktionen fühlte er sich immer wie ein Kind, sagte er.

In seiner aktiven Zeit wurde Jimmy zweimal angeschossen, einmal überfahren und so oft verprügelt, dass man es nicht mehr zählen konnte, aber es waren seine drei Bypässe, die ihn schließlich in die Knie zwangen. Während Kevin Byrne sich Gideon Pratt vorgeknöpft und ihm mit wachsender Begeisterung die Fresse poliert hatte, lag James »Clutch« Purify auf der Intensivstation des Mercy Hospitals. Wie die Schlangen auf dem Haupt der Medusa ragten Schläuche und Infusionen aus seinem Körper hervor.

Die gute Nachricht war, dass Jimmy gute Chancen hatte, wieder auf die Beine zu kommen. Die schlechte Nachricht war, dass Jimmy glaubte, er könne in seinen Job zurückkehren. Das aber war nicht der Fall. Nach drei Bypässen kehrte niemand in diesen Job zurück. Nicht mit fünfzig. Nicht in die Mordkommission. Nicht in Philadelphia.

Ich vermisse dich, Clutch, dachte Byrne, als er an seinen neuen Partner dachte, den er heute kennen lernen würde. Ohne dich ist es einfach nicht dasselbe, Mann.

Und wird es nie wieder sein.

Byrne war dabei gewesen, als Jimmy zusammenbrach, kaum zehn hilflose Schritte entfernt. Sie hatten in der Nähe der Kasse im Malik’s gestanden, einer winzigen Imbissbude an der Ecke der Zehnten und der Washington. Byrne hatte Zucker in ihre Kaffeetassen geschüttet, während Jimmy mit der Bedienung flirtete. Desiree, eine junge, kakaobraune Schönheit, hätte Jimmys Enkelin sein können, und es stand fest, dass er bei ihr nicht landen konnte. Das junge Mädchen war der einzig wahre Grund, warum sie immer im Malik’s anhielten. Auf jeden Fall war es nicht das Essen.

Jimmy hatte sich an die Theke gelehnt und seinen Charme spielen lassen. Er strahlte das Mädchen an wie eine Hundert-Watt-Birne, und eine Sekunde später lag er auf dem Boden – sein Gesicht von Schmerzen verzerrt, sein Körper erstarrt, die Finger seiner riesigen Pranken wie Krallen verbogen.

Dieses Bild hatte sich Byrne ins Gedächtnis gebrannt wie nur wenige andere. In seinen zwanzig Dienstjahren bei der Polizei war es für ihn fast zur Routine geworden, die Momente verwegenen Heldentums und rücksichtslosen Mutes bei den Menschen zu akzeptieren, die er liebte und bewunderte. Er hatte sogar die sinnlose Gewalt akzeptiert, die Fremde oder sie selbst zu spüren bekamen. So etwas brachte der Job mit sich. Das war der Preis für die Suche nach Gerechtigkeit. Doch es waren diese Augenblicke reiner Menschlichkeit und körperlicher Schwäche, welche die Erinnerungen des Körpers und des Geistes, die in seinem Herzen begraben waren, zum Vorschein brachten.

Als er den einst so kraftstrotzenden Mann auf den schmutzigen Bodenplatten der Imbissstube liegen sah, wie sein Körper sich im Todeskampf krümmte und die Schreie in seiner Kehle erstickten, hatte Byrne gewusst, dass er Jimmy Purify nie mehr mit denselben Augen würde betrachten können wie zuvor. Sicher, an seinen Gefühlen und ihrer Freundschaft, die im Laufe der Jahre gewachsen war, würde sich nichts ändern. Er würde weiterhin seinen verrückten Geschichten lauschen, und er würde, so Gott wollte, an den schwülen Sommertagen Philadelphias wieder über Jimmys Geschicklichkeit und Beweglichkeit hinter dem Gasgrill staunen; und er würde, ohne einen Moment zu zögern oder auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, eine Kugel für diesen Mann einstecken. Aber er hatte sofort gewusst, dass ihre gemeinsame Sache – der unerschrockene Abstieg in den Schlund der Gewalt und des Wahnsinns, Nacht für Nacht – zu Ende war.

Byrne bedauerte es, und er schämte sich sogar ein wenig, doch das war nun mal die Realität dieser langen, furchtbaren Nacht.

Die Realität dieser Nacht hingegen fand ein dunkles Gleichgewicht in Byrnes Herz, eine zarte Symmetrie, und er wusste, sie würde Jimmy Purify Frieden bringen. Deirdre Pettigrew war tot, und Gideon Pratt würde die ganze Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Wieder einmal musste eine Familie unerträglichen Kummer erleiden, aber diesmal hatte der Mörder seine DNA in Form eines grauen Schamhaares zurückgelassen, und das würde ihn in den kleinen, gekachelten Raum in der Justizvollzugsanstalt in Greene führen. Dort würde Gideon Pratt die eisige Nadel zu spüren bekommen, falls Byrne ein Wörtchen mitzureden hätte.

Aufgrund des bestehenden Rechtssystems standen die Chancen natürlich fifty-fifty, dass Pratt, sollte er schuldig gesprochen werden, lebenslänglich ohne Bewährung bekam. Sollte dies der Fall sein, war auch das kein Problem. Byrne kannte genug Leute im Knast, die die Sache zu Ende bringen würden. Diese Leute würde er zusammentrommeln. Auf jeden Fall waren Gideon Pratts Tage gezählt. Er saß ziemlich tief in der Scheiße.

»Der Verdächtige ist eine Treppe runtergefallen, als er versucht hat, sich der Verhaftung zu entziehen«, sagte Byrne zu Dr. Hirsch.

Avram Hirsch schrieb mit. Er war zwar noch jung, aber einer vom Jefferson. Er hatte bereits gelernt, dass Sexualstraftäter ziemlich ungeschickt waren und dazu neigten, zu stolpern und zu fallen. Manchmal hatten sie sogar gebrochene Knochen.

»War es nicht so, Mr Pratt?«, fragte Byrne.

Gideon Pratt starrte hartnäckig in die Ferne.

»War es nicht so, Mr Pratt?«, wiederholte Byrne.

»Ja«, sagte Pratt.

»Sagen Sie es.«

»Als … als ich vor der Polizei davonlief, stürzte ich eine Treppe hinunter und … und zog mir meine Verletzungen zu.«

Hirsch schrieb es auf.

Kevin Byrne zuckte mit den Schultern und fragte: »Glauben Sie, dass Mr Pratt sich die Verletzungen bei einem Sturz von einer Treppe zugezogen haben könnte, Doktor?«

»Auf jeden Fall«, erwiderte Hirsch.

Er schrieb weiter.

Auf dem Weg ins Krankenhaus hatte Byrne ein Gespräch mit Gideon Pratt geführt und ihm erklärt, was er auf dem Parkplatz erlebt habe, sei nur ein Vorgeschmack auf das, was er zu erwarten hätte, falls er mit dem Gedanken spiele, die Polizei wegen ihrer brutalen Methoden anzuzeigen. Byrne informierte Pratt gleichzeitig, dass drei Personen seine Version bestätigen würden. Sie würden aussagen, dass der Verdächtige gestolpert und die Treppe hinuntergefallen sei, als er von der Polizei gejagt worden war. Alles geachtete Bürger der Stadt.

Außerdem, hatte Byrne abschließend hinzugefügt, würden es die längsten Minuten in Pratts Leben werden, obwohl es nur eine kurze Fahrt vom Krankenhaus zum Polizeipräsidium war. Um zu verdeutlichen, was er meinte, hatte Byrne auf ein paar Werkzeuge auf der Ladefläche des Lieferwagens verwiesen: eine Motorsäge, eine Knochensäge und eine elektrische Metallschere.

Pratt hatte begriffen.

Und jetzt war er als Verbrecher aktenkundig.

Als Hirsch Gideon Pratt ein paar Minuten später die Hose und die befleckte Unterwäsche herunterzog, schüttelte Byrne beim Anblick dessen, was er sah, unwillkürlich den Kopf. Gideon Pratt hatte seine Schamhaare abrasiert. Pratt blickte auf seine Leiste und dann auf Byrne.

»Es ist ein Ritual«, sagte Pratt. »Ein religiöses Ritual.«

Byrne platzte der Kragen. »Das ist die Kreuzigung auch, du Scheißkerl«, sagte er. »Was hältst du davon, wenn wir uns aus dem Baumarkt ein paar Latten und Nägel besorgen?«

In diesem Augenblick traf sein Blick den des Arztes. Dr. Hirsch bedeutete ihm schweigend, dass sie eine Probe eines Schamhaares hatten. Niemand konnte sich die Schamhaare vollständig abrasieren. Byrne griff die Information auf.

»Wenn du glaubst, dass du uns durch dein kleines Ritual eine Probe vorenthalten kannst, bist du wirklich ein Idiot«, sagte Byrne. »Falls du daran gezweifelt hast.« Er stand dicht vor Gideon Pratt und schaute ihm in die Augen. »Außerdem hätten wir dich nur festzuhalten brauchen, bis die Haare nachwachsen.«

Pratt schaute seufzend an die Decke.

Daran hatte er offenbar nicht gedacht.

Byrne saß auf dem Parkplatz des Präsidiums im Wagen, um sich nach dem langen Tag auszuruhen und einen Irish Coffee zu trinken. Der Kaffee aus einem der Coffee-Shops, von denen es auf der Jameson wimmelte, schmeckte scheußlich.

Der Himmel war klar und schwarz und wolkenlos über einem hell leuchtenden Mond.

Schüchtern kündigte sich der Frühling an.

Byrne hatte ein paar Stunden in dem geliehenen Lieferwagen geschlafen, mit dem er Gideon Pratt geködert hatte, und den Wagen später seinem Freund Ernie Tedesco zurückgebracht. Ernie gehörte ein kleines Fleisch-Verpackungs-Unternehmen in Pennsport.

Byrne strich über die Narbe über seinem rechten Auge. Sie fühlte sich warm und geschmeidig an und sprach von einem Schmerz, der im Moment verschwunden war, ein Phantomschmerz, der vor vielen Jahren zum ersten Mal aufgeflackert war. Er kurbelte das Fenster herunter, schloss die Augen und spürte, wie die Erinnerungen in ihm aufstiegen.

In dieser dunklen Ecke, wo sich Verlangen und Abscheu trafen, dieser Ort, wo das eisige Wasser des Delaware River vor so langer Zeit wütete, sieht er im Geiste die letzten Lebensminuten eines jungen Mädchens, beobachtet, wie namenloser Schrecken und Entsetzen sich verdichten …

… sieht das reizende Gesicht von Deirdre Pettigrew. Sie ist für ihr Alter klein und naiv. Sie hat ein freundliches Wesen und führt ein behütetes Leben. Es ist schwül an diesem Tag, und Deirdre bleibt an einem Springbrunnen im Fairmount Park stehen, um einen Schluck Wasser zu trinken. Ein Mann sitzt auf der Bank neben dem Brunnen. Er erzählt ihr, dass er eine Enkelin in ihrem Alter gehabt habe; er habe das Mädchen sehr geliebt. Eines Tages sei sie von einem Auto überfahren worden und gestorben. Das ist aber traurig, sagt Deirdre. Sie erzählt ihm, dass ihre Katze Ginger auch von einem Auto überfahren wurde und gestorben sei. Der Mann nickt mit feuchten Augen. Er sagt, er käme jedes Jahr am Geburtstag seiner Enkeltochter in den Fairmount Park, dem Lieblingsplatz des Mädchens.

Der Mann bricht in Tränen aus.

Deirdre stellt ihr Fahrrad ab und geht zu der Bank.

Direkt dahinter wachsen dichte Sträucher.

Deirdre schenkt dem Mann ein Taschentuch …

Byrne trank seinen Kaffee und zündete sich eine Zigarette an. Sein Herz klopfte laut; die Bilder kämpften darum, ans Licht zu kommen. Er hatte einen hohen Preis dafür bezahlen müssen. Im Laufe der Jahre hatte er sich selbst behandelt, auf unterschiedlichste Weise, legal und illegal, auf konventionelle oder alternative Art. Nichts half. Er hatte ein Dutzend Ärzte aufgesucht und sich alle Diagnosen angehört – eine Migräne mit Aura war bis heute die vorherrschende Theorie.

Aber es gab keine Lehrbücher, die diese Aura beschrieben. Seine Aura waren keine hellen, gekrümmten Linien. So etwas hätte ihm gefallen.

Hinter seiner Aura verbargen sich Monster.

Als er zum ersten Mal eine »Vision« von Deirdres Mörder hatte, war es ihm nicht gelungen, Gideon Pratts Gesicht zu erkennen. Das Gesicht des Mörders war eine verschwommene, blasse Skizze des Bösen.

Als Pratt das Paradise betrat, hatte Byrne es gewusst.

Er schob eine selbst gebrannte CD mit klassischen Blues-Titeln in den CD-Player. Jimmy Purify hatte die Liebe zum Blues in ihm geweckt; durch ihn hatte er auch den wahren Blues kennen gelernt: Elmore James, Otis Rush, Lightnin’ Hopkins, Bill Broonzy. Wenn Jimmy einmal von Kenny Wayne Shepherd anfing, war er nicht mehr zu halten.

Zuerst konnte Byrne Son House nicht von Maxwell House unterscheiden. Aber viele Nächte im Warmdaddy’s und Ausflüge nach Bubba Mac’s an der Küste hatten das geändert. Jetzt erkannte er nach dem zweiten oder spätestens dritten Ton den Unterschied zwischen Delta und Beale Street und Chicago und St. Louis und allen anderen Schattierungen des Blues.

Der erste Song auf der CD war My Man Jumped Salty on Me von Rosetta Crawford.

Jimmy hatte ihm gezeigt, dass die Klänge des Blues Trost spenden konnten. Es war ebenfalls Jimmy, der ihm nach der Morris-Blanchard-Affäre geholfen hatte, aus der Dunkelheit zurück ins Licht zu treten.

Vor einem Jahr hatte ein reicher junger Mann namens Morris Blanchard seine Eltern kaltblütig ermordet. Er hatte beide durch einen Kopfschuss mit seiner Winchester 9410 hingerichtet. Das hatte Byrne jedenfalls geglaubt – so felsenfest wie alles, was er in den zwei Jahrzehnten in seinem Job für die Wahrheit gehalten hatte.

Er hatte den achtzehnjährigen Morris fünf Mal verhört, und jedes Mal war die Schuld in den Augen des jungen Mannes wie ein gewaltiger Sonnenaufgang aufgeflackert.

Byrne hatte die Spurensicherung wiederholt auf Morris’ Wagen, sein Zimmer, seine Kleidung angesetzt. Sie fanden kein einziges Haar und keine einzige Faser oder auch nur einen Tropfen seiner Körperflüssigkeit, die bewiesen hätte, dass Morris sich im Zimmer aufgehalten hatte, als seine Eltern von der Flinte zerfetzt worden waren.

Byrne wusste, dass er für eine Verurteilung des Jungen ein Geständnis brauchte. Daher hatte er ihn in die Enge getrieben und die Schlinge immer straffer um seinen Kopf gezogen. Sobald Morris sich rührte – Konzerte besuchte oder Coffee-Shops oder die Bibliothek –, war Byrne zur Stelle. Er hatte sich sogar einen stinklangweiligen Experimentalfilm namens Eating angesehen. Er hatte sich zwei Reihen hinter Morris und seine Begleiterin gesetzt, nur um den Druck auf den Verdächtigen zu verstärken. Seine Arbeit an jenem Abend hatte vor allem darin bestanden, während des Films nicht einzuschlafen.

Eines Nachts parkte Byrne vor Morris’ Zimmer, genau unter dem Fenster seiner Studentenbude auf dem Swarthmore Campus. Acht Stunden lang spähte Morris alle zwanzig Minuten durch die Gardinen, um zu sehen, ob Byrne noch da war. Byrne hatte darauf geachtet, dass das Fenster seines Ford Taurus offen und die Glut seiner Zigarette in der Dunkelheit zu sehen war. Jedes Mal, wenn Morris durch die Gardine spähte, streckte er gleichzeitig den Mittelfinger hindurch.

Das Spiel dauerte bis zum Morgengrauen. Gegen halb acht an jenem Morgen beschloss Morris Blanchard, sich aufzuhängen anstatt sein Seminar zu besuchen oder die Treppe hinunterzusteigen, sich Byrne zu ergeben und ein Geständnis abzulegen. Blanchard warf ein Stück Seil über ein Rohr im Kellergeschoss des Studentenwohnheims, zog sich nackt aus und trat den Sägebock unter seinem Körper weg. Ein letzter Leck-mich-am-Arsch-Gruß an das System. Auf seiner Brust klebte ein Zettel, auf dem Kevin Byrne als sein Henker gebrandmarkt wurde.

Eine Woche später wurde der Gärtner der Blanchards in einem Motel in Atlantic City aufgespürt. In seinem Besitz befanden sich Robert Blanchards Kreditkarten, und seine Sporttasche war mit blutverschmierten Klamotten voll gestopft. Er legte auf der Stelle ein Geständnis ab.

In Byrnes Kopf hatte sich eine Tür geschlossen.

Zum ersten Mal in fünfzehn Jahren hatte er sich geirrt.

Für die Bullen-Hasser war es ein gefundenes Fressen. Morris’ Schwester Janice erhob gegen Byrne, die Polizei und die Stadt Anklage wegen Mordes an ihrem Bruder. Bei keinem der Prozesse war viel herausgekommen, doch die Last war immer schwerer geworden, bis Byrne daran zu zerbrechen drohte.

Die Zeitungen bewarfen ihn in ihren Leitartikeln und Kommentaren wochenlang mit Dreck. Der Inquirer, die Daily News und sogar CityPaper machten ihn fertig, gingen aber schließlich wieder zur Tagesordnung über. Es waren The Report, ein Boulevardblatt, das sich selbst als alternative Presse bezeichnete, aber in Wirklichkeit nicht viel mehr als ein mieses Klatschblatt war, und ein Kolumnist namens Simon Close – ein unglaubliches Arschloch –, die den Fall zu ihrer persönlichen Angelegenheit gemacht hatten. In den Wochen nach Morris Blanchards Selbstmord schrieb Simon Close einen Hetzartikel nach dem anderen über Byrne, die Polizei und den Polizeistaat Amerika und schloss seine Hetzkampagne schließlich mit einem Profil des Mannes, der Morris Blanchard einst geworden wäre: eine Mischung aus Albert Einstein, Robert Frost und Jonas Salk, wenn man ihm Glauben schenken konnte.

Vor dem Blanchard-Fall hatte Byrne öfter ernsthaft darüber nachgedacht, nach zwanzig Jahren den Hut zu nehmen, nach Myrtle Beach zu ziehen und seinen eigenen Sicherheitsdienst zu gründen – wie viele ausgebrannte Cops, die der brutalen Realität der Großstadt nicht mehr gewachsen waren. Er hatte lange genug den Kopf hingehalten. Doch als er die Demonstranten vor dem Roundhouse und ihre Slogans auf den Transparenten sah – zum Beispiel »Verbrennt Byrne!« –, wusste er, dass er bleiben musste. Auf diese Weise konnte er sich nicht verabschieden. Byrne hatte zu viel für diese Stadt getan. Er hätte es nicht ertragen, dass man ihn so in Erinnerung behielt.

Daher blieb er.

Und wartete.

Wartete auf einen neuen Fall, der ihn wieder an die Spitze bringen würde.

Byrne trank seinen Kaffee aus und machte es sich auf dem Sitz bequem. Es gab keinen Grund, nach Hause zu fahren. Vor ihm lag eine Schicht, die in wenigen Stunden begann. Außerdem war er in seiner eigenen Wohnung nur ein Geist, ein blinder Passagier in zwei leeren Räumen. Es gab dort niemanden, der ihn vermisst hätte.

Er schaute auf die Fenster des runden Verwaltungsgebäudes der Polizei, des Roundhouse, auf den gelben Schimmer des stets brennenden Lichts der Gerechtigkeit.

Gideon Pratt war in diesem Gebäude.

Byrne schloss lächelnd die Augen. Er hatte seinen Mann. Das Labor würde es bestätigen, und ein weiterer Schandfleck würde von den Bürgersteigen Philadelphias verschwinden.

Kevin Francis Byrne war nicht irgendein Detective in dieser Stadt.

Er war ein Held.

2.

Montag, 5.15 Uhr

Dies hier ist die andere Stadt, diejenige, die William Penn sich niemals vor Augen führte, wenn er seine »grüne Stadt auf dem Lande« zwischen dem Schuylkill und dem Delaware River betrachtete, wenn er von griechischen Säulen und Marmorhallen träumte, die majestätisch über den Kiefern in den Himmel ragen sollten. Dies ist nicht die Stadt des Stolzes und der Geschichte und der Visionen, nicht jener Ort, an dem die Seele einer großen Nation geboren wurde. Nein, dies hier ist ein Teil Nord-Philadelphias, wo lebende, hohläugige Geister durch die Dunkelheit irren. Dies ist ein elender Ort, ein Ort voller Ruß und Kot und Asche und Blut, ein Ort, wo Menschen sich vor den Blicken ihrer Kinder verstecken und ihre Würde für ein Leben in entsetzlichem Elend verlieren. Ein Ort, an dem junge Tiere alt werden.

Wenn es in der Hölle Slums gäbe, würden sie bestimmt so aussehen.

Doch an diesem scheußlichen Ort wird etwas Schönes entstehen. Ein Garten Gethsemane inmitten des aufgerissenen Betons, des vermoderten Holzes und der zerstörten Träume.

Ich stelle den Motor ab. Es ist ruhig.

Sie sitzt reglos neben mir, als hätte sie in diesen letzten Augenblicken ihrer Jugend bereits den Kontakt zur Wirklichkeit verloren. Ihr Profil sieht aus wie das eines Kindes. Ihre Augen sind weit geöffnet, doch ihr Blick ist blind.

Es gibt einen Zeitpunkt in der Jugend, da ein Mädchen, das gerade noch fröhlich über den Bürgersteig hüpfte und mit lauter Stimme Lieder trällerte, diese kindlichen Vergnügungen aufgibt und durch einen Anspruch auf die Weiblichkeit ersetzt. Es ist eine Zeit, da Geheimnisse geboren werden, ein Repertoire heimlichen Wissens, das niemals enthüllt wird. Es geschieht bei allen Mädchen zu unterschiedlichen Zeiten – manchmal mit zwölf oder dreizehn, manchmal erst mit sechzehn oder später –, aber es geschieht immer, in jeder Kultur, jeder Rasse. Es ist der Moment, der nicht etwa durch den Beginn der Menstruation gekennzeichnet wird, wie viele glauben, sondern durch das Wissen, dass der Rest der Welt – und vor allem die Männer – sie plötzlich mit anderen Augen betrachten.

Und von diesem Moment an verändert sich das Gleichgewicht der Kräfte für immer.

Nein, sie ist keine Jungfrau mehr, aber sie wird wieder eine Jungfrau sein. Dort an der Säule wird es eine Geißelung geben, und von diesem Fluch wird die Auferstehung ausgehen.

Ich steige aus, schaue nach links und rechts. Wir sind allein. Die Nachtluft ist kühl, obwohl die Tage für die Jahreszeit ungewöhnlich warm sind.

Ich öffne die Beifahrertür und nehme ihre Hand. Keine Frau, kein Kind. Gewiss kein Engel. Engel haben keinen eigenen Willen.

Aber dennoch eine umwerfende Schönheit.

Ihr Name ist Tessa Ann Wells.

Ihr Name ist Magdalena.

Sie ist die Zweite.

Sie wird nicht die Letzte sein.

3.

Montag, 5.20 Uhr

Dunkelheit.

Eine Brise weht Abgase und andere Gerüche herüber. Den Geruch nach Öl. Kerosin vielleicht. Und den Gestank von Müll und Schweiß. Eine Katze faucht, dann …

Stille.

Er trug sie eine verlassene Straße hinunter.

Sie konnte nicht schreien. Sie konnte nicht gehen. Er hatte ihr eine Droge gespritzt, die ihre Glieder lähmte. Ein grauer Schleier hatte sich über ihren Verstand gelegt und trübte ihre Wahrnehmung.

Für Tessa Wells bestand die Welt aus einem raschen Wechsel von blassen Farben und flüchtigen Blicken auf geometrische Formen.

Die Zeit blieb stehen. Erstarrte. Sie öffnete die Augen.

Sie waren in einem Gebäude. Stiegen eine Holztreppe hinunter. Der Geruch von Urin und verschimmeltem Essen. Sie hatte lange nichts mehr gegessen, und bei dem Gestank verkrampfte sich ihr Magen; Galle stieg ihr in die Kehle.

Er setzte sie vor eine Säule und legte ihre Glieder zurecht, als wäre sie eine Puppe.

Dann legte er ihr etwas in die Hand.

Den Rosenkranz.

Die Zeit verging. Ihr Bewusstsein schwand. Als er ihre Stirn berührte, öffnete sie wieder die Augen. Sie spürte die Form des Kreuzes, das er dort aufmalte.

Mein Gott, salbt er mich?

Plötzlich flackerten Erinnerungsfetzen auf. Eine lebhafte Erinnerung an ihre Kindheit. Sie erinnerte sich …

… an den Ritt durch Chester County und wie der Wind über ihr Gesicht strich und an den Weihnachtsmorgen und wie der Kristall ihrer Mutter die farbigen Lichter des großen Baumes reflektierte, den ihr Vater jedes Jahr brachte, und an Bing Crosby und das alberne Lied über Weihnachten auf Hawaii …

Jetzt stand er vor ihr und zog einen Faden durch eine lange Nadel. Er sprach leise und monoton.

Latein?

Als er den dicken schwarzen Faden fest verknotete …

Wusste sie, dass sie diesen Ort nicht mehr verlassen würde?

Wer würde sich um ihren Vater kümmern?

Heilige Maria, Mutter Gottes …

Er hatte sie gezwungen, lange Zeit in dem kleinen Raum zu beten. Er hatte ihr obszöne Worte ins Ohr geflüstert. Sie hatte gebetet, es möge ein Ende nehmen.

Bete für uns Sünder …

Er schob ihren Rock bis zur Taille hoch. Er kniete sich hin und spreizte ihre Beine. Die untere Hälfte ihres Körpers war vollkommen gelähmt.

Bitte, lieber Gott, mach, dass es aufhört.

… jetzt und …

Mach, dass es aufhört.

… jetzt und in der Stunde unseres Todes …

Dann sah sie an diesem feuchten, verfallenen Ort, dieser Hölle auf Erden, den Stahlbohrer funkeln, hörte das Surren des Motors und wusste, dass ihre Gebete endlich erhört worden waren.

4.

Montag, 6.50 Uhr

Cornflakes.«

Der Mann starrte sie an, den Mund zu einem spöttischen Grinsen verzogen. Er stand ein paar Schritte entfernt, doch Jessica spürte die Gefahr, die von ihm ausging, roch plötzlich den bitteren Geruch ihrer Angst.

Als der Mann sie ungerührt musterte, spürte Jessica, wie sie sich dem Dachrand hinter ihr näherte. Sie griff in ihren Schulterhalfter, aber er war natürlich leer. Sie durchwühlte ihre Taschen. Linke Seite: etwas, das sich wie eine Haarspange anfühlte, und ein paar Münzen. Rechte Seite: Luft. Großartig. Auf ihrem Weg nach unten war sie perfekt ausgerüstet, um ihr Haar hochzustecken und ein Ferngespräch zu führen.

Jessica beschloss, sich der Taktik zu bedienen, die sie ihr ganzes Leben eingesetzt hatte, jenes Furcht einflößende Utensil, mit dessen Hilfe sie sich in die meisten Schwierigkeiten hinein- und wieder herausmanövriert hatte. Ihre Sprache. Doch statt irgendwelcher Worte, die ironisch oder verächtlich oder bedrohlich waren, brachte sie nur ein zittriges »Was?« heraus.

Wieder sagte der Verbrecher: »Cornflakes.«

Die Wörter schienen ebenso unangemessen zu sein wie der Schauplatz: ein strahlend schöner Tag, ein wolkenloser Himmel, weiße Möwen, die eine Ellipse über ihrem Kopf bildeten. Das alles wies auf einen Sonntagmorgen hin, doch Jessica wusste, dass es nicht Sonntag war. Ein Sonntag-morgen konnte weder so große Gefahr bergen noch so schreckliche Angst heraufbeschwören. An einem Sonntagmorgen hätte sie bestimmt nicht mit diesem abscheulichen Verbrecher, der nun auf sie zuhielt, auf dem Dach des Gerichtsgebäudes in der Stadtmitte von Philadelphia gestanden.

Ehe Jessica sprechen konnte, sagte das Gangmitglied ein letztes Mal: »Ich mach dir Cornflakes, Mama.«

Mama?

Jessica öffnete langsam die Augen. Die Morgensonne drang von allen Seiten ins Zimmer – kleine, gelbe Dolche, die sich in ihr Hirn bohrten. Es war gar kein Gangster. Es war ihre dreijährige Tochter Sophie, die auf ihrer Brust saß. Das zarte Blau ihres Nachthemds hob den roten Schimmer auf ihrem Gesicht hervor und bildete einen deutlichen Kontrast zu ihrem kastanienbraunen Lockenkopf. Jetzt bekam alles einen Sinn. Jetzt verstand Jessica, warum eine so schwere Last ihr Herz beschwerte und warum der grausame Mann in dem Albtraum sich ein wenig wie Elmo angehört hatte.

»Cornflakes, Liebling?«

Sophie Balzano nickte.

»Was ist mit Cornflakes?«

»Ich hab dir Frühstück gemacht, Mama.«

»Ach ja.«

»Jajaja.«

»Ganz allein?«

»Jajaja.«

»Du bist wirklich ein großes Mädchen!«

»Jajaja!«

Jessica schaute ihre Tochter ernst an. »Hat Mama dir nicht verboten, auf den Schrank zu klettern?«

Sophie bediente sich verschiedener Ausweichmanöver und versuchte, schnell eine Geschichte zu erfinden, die erklären könnte, wie sie die Cornflakes aus dem Hängeschrank geholt hatte, ohne auf den Unterschrank zu klettern. Schließlich schenkte sie ihrer Mutter nur einen entzückenden Augenaufschlag, und damit war die Diskussion wie jedes Mal beendet.

Jessica musste lächeln. Sie malte sich das Chaos in der Küche aus. »Warum hast du mir Frühstück gemacht?«

Sophie verdrehte die Augen. War das nicht sonnenklar? »Du musst an deinem ersten Schultag frühstücken!«

»Stimmt.«

»Das ist die wichtigste Mahlzeit des Tages!«

Sophie war natürlich noch viel zu jung, um zu begreifen, was es bedeutete, zur Arbeit zu gehen. Seit ihrem ersten Ausflug in die Vorschule – einer teuren städtischen Einrichtung namens Educare – ging ihre Mutter nach Sophies Verständnis jedes Mal zur Schule, wenn sie für längere Zeit das Haus verließ.

Als der Morgen die Schwelle des Bewusstseins berührte, löste die Angst sich auf. Jessica wurde nicht von einem Kriminellen in Schach gehalten – ein Albtraum, der ihr in den letzten Monaten vertraut geworden war. Sie lag in den Armen ihrer wundervollen Tochter. Sie waren zu Hause, in der mit einer hohen Hypothek belasteten Doppelhaushälfte im Nordosten Philadelphias; ihr Cherokee, der mittels eines hohen Kredits finanziert worden war, stand in der Garage.

Sicherheit.

Jessica streckte den Arm aus und schaltete das Radio ein, als Sophie sie fest umarmte und ihr einen dicken Kuss gab. »Es ist schon spät!«, sagte Sophie, ehe sie aus dem Bett auf den Boden rutschte und durchs Schlafzimmer rannte. »Komm, Mama.«

Als Jessica ihre Tochter um die Ecke verschwinden sah, glaubte sie, in ihren neunundzwanzig Lebensjahren noch nie so froh gewesen zu sein, den neuen Tag zu begrüßen, endlich den Albtraum abgeschüttelt zu haben, der sie quälte, seitdem sie wusste, dass sie zum Morddezernat versetzt worden war.

Heute war ihr erster Tag als Detective.

Sie hoffte, es war zugleich der letzte Tag, der ihr diesen Albtraum bescherte.

Irgendwie zweifelte sie daran.

Detective.

Obwohl sie fast drei Jahre bei der Verkehrspolizei gearbeitet und die ganze Zeit eine Schutzweste getragen hatte, wusste sie, dass es die exklusiveren Dezernate wie Diebstahl, Rauschgift und Mord waren, bei denen das wahre Prestige dieser Dienstbezeichnung zum Tragen kam.

Ab heute gehörte sie zur Elite. Ab heute war sie eine Auserwählte. Von allen Detectives der Polizei in Philadelphia mit den goldenen Streifen waren die Männer und Frauen der Mordkommission so etwas wie Götter. Etwas Höheres konnte man als Hüter des Gesetzes gar nicht anstreben. Es stimmte natürlich, dass bei allen Ermittlungen Leichen auftauchten, vom Diebstahl bis zum Einbruch, von misslungenen Drogendeals bis zu außer Kontrolle geratenen, häuslichen Streitereien, aber sobald kein Puls mehr zu spüren war, griffen die Kollegen anderer Dezernate zum Hörer und riefen die Mordkommission an.

Ab heute würde sie für diejenigen sprechen, die nicht mehr für sich selbst sprechen konnten.

Detective.

»Möchtest du von Mamas Cornflakes abhaben?«, fragte Jessica. Sie hatte ihre große Schüssel fast halb geleert – Sophie hatte ihr fast das ganze Paket eingeschüttet –, und allmählich verwandelte sich alles in eine zuckrige Pampe.

»Nee danke«, murmelte Sophie, die sich den Mund voll Kekse gestopft hatte.

Sophie saß gegenüber von Jessica am Küchentisch und malte eifrig mit Buntstiften – allem Anschein nach handelte es sich um eine orangefarbene, sechsbeinige Version von Shrek –, während sie umständlich an einem Keks knabberte.

»Sicher?«, fragte Jessica. »Schmeckt wirklich sehr, sehr gut.«

»Nee danke.«

Verflixt, dachte Jessica. Das Kind war so dickköpfig wie sie. Sobald Sophie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, wich sie nicht mehr davon ab. Das war einerseits gut, andererseits schlecht. Gut, weil es bedeutete, dass die kleine Tochter von Jessica und Vincent Balzano nicht so schnell aufgab. Schlecht, weil Jessica sich schon jetzt auf Streitereien mit der pubertierenden Sophie Balzano gefasst machen konnte, die selbst die Operation Desert Storm in den Schatten stellen würden.

Jessica fragte sich, wie Sophie die Trennung in Zukunft verkraften würde. Fest stand auf jeden Fall, dass sie ihren Vater schrecklich vermisste.

Jessica schaute zum Kopfende des Tisches, wo Sophie den Tisch für Vincent gedeckt hatte. Das Besteck bestand zwar aus einer kleinen Suppenkelle und einer Fonduegabel, aber es war der gute Wille, der zählte. In den letzten Monaten hatte Sophie immer, wenn die Anwesenheit einer vollständigen Familie verlangt wurde, wozu auch ihre Teepartys samstagnachmittags auf dem Hof gehörten – Veranstaltungen, an denen ihr gesamter Stofftierzoo mit Bären, Enten und Giraffen teilnahm –, einen Platz für ihren Vater reserviert. Sophie war alt genug, um zu wissen, dass das Universum ihrer kleinen Familie durcheinander geraten war, aber jung genug, um zu glauben, dass die Zauberkraft eines kleinen Mädchens etwas an diesem Zustand ändern könnte. Das war eine von tausend Situationen, die Jessica jeden Tag einen Stich versetzten.

Sie überlegte sich gerade einen Plan, um Sophie abzulenken, damit sie mit der noch immer halb gefüllten Salatschale zum Spülbecken gehen konnte, als das Telefon klingelte. Es war Jessicas Lieblingscousine Angela. Angela Giovanni war ein Jahr jünger, und sie stand Jessica so nahe wie eine Schwester.

»Hi, Detective Balzano von der Mordkommission«, sagte Angela.

»Hi, Angie.«

»Hast du geschlafen?«

»O ja, volle zwei Stunden.«

»Bist du bereit für den großen Tag?«

»Eigentlich nicht.«

»Zieh einfach deine maßgeschneiderte Rüstung an, dann ist alles gut«, schlug Angela vor.

»Wenn du meinst«, erwiderte Jessica. »Es ist nur …«

»Was?«

Jessicas Angst war so verschwommen und unbestimmt, dass sie Mühe hatte, sie zu benennen. Sie kam sich wirklich so vor, als wäre es ihr erster Schultag. »Es ist nur so, dass ich zum ersten Mal im Leben richtig Schiss habe.«

»Eh!«, begann die stets optimistische Angela. »Wer hat das College in drei Jahren geschafft?«

Es war ein altes Spiel, das sie immer spielten, aber Jessica stand heute nicht der Sinn danach. »Ich.«

»Wer hat das Examen auf Anhieb geschafft?«

»Ich.«

»Und wer hat Ronnie Anselmo verprügelt, weil er dich bei Beetlejuice begrabscht hat?«

»Das müsste ich gewesen sein«, sagte Jessica, obwohl sie sich nicht erinnerte, dass es ihr so viel ausgemacht hatte. Ronnie Anselmo war eigentlich ganz süß. Aber es ging ums Prinzip.

»Stimmt genau. Mit dir war schon früher nicht zu spaßen«, sagte Angela. »Und denk daran, was Großmama immer gesagt hat: Meglio un uovo oggi che una gallina domani.«

Jessicas Erinnerung an die Kindheit war geweckt, an die Ferien im Haus ihrer Großmutter in der Christian Street in Süd-Philadelphia, an den Duft von Knoblauch und Basilikum und Asiago und geröstete Paprika. Sie erinnerte sich daran, wie ihre Großmutter im Frühling und Sommer immer auf ihrer winzigen Veranda saß, Stricknadeln in den Händen, die scheinbar endlose Wolle auf dem fleckenlosen Beton, immer grüne und weiße, die Farben der Philadelphia Eagles, und wie sie allen mit ihren Weisheiten auf die Nerven ging. Dieser Spruch war einer ihrer Dauerbrenner. Besser heute ein Ei als morgen ein Huhn.

Es folgten gegenseitige Fragen nach den jeweiligen Familienmitgliedern, denen es allen mehr oder weniger gut ging. Dann sagte Angela wie erwartet:

»Ach, übrigens, er hat nach dir gefragt.«

Jessica wusste genau, wen Angela meinte.

»Ach ja?«

Patrick Farrell war Notarzt im St. Joseph’s Hospital, wo Angela als Röntgenassistentin arbeitete. Patrick und Jessica hatten eine kurze, harmlose Affäre gehabt, ehe Jessica sich mit Vincent verlobt hatte. Sie hatte ihn eines Nachts kennen gelernt, als sie in Ausübung ihres Dienstes einen Nachbarsjungen mit zwei zerfetzten Fingern, die in die Schusslinie eines M-80 geraten waren, in die Notaufnahme gebracht hatte. Ungefähr einen Monat lang hatte sie sich ab und zu mit Patrick getroffen.

Zu dem Zeitpunkt lernte Jessica Vincent kennen, einen Polizeibeamten des dritten Distrikts. Als Vincent ihr einen Antrag machte und Patrick vor vollendeten Tatsachen stand, zog er sich zurück. Nach der Trennung von Vincent hatte Jessica sich mindestens eine Million Mal gefragt, ob sie die falsche Wahl getroffen hatte.

»Patrick lässt nicht locker, Jess. Er ist noch immer total in dich verknallt«, sagte Angela. Jessicas Cousine neigte ein wenig zu Übertreibungen. »Nichts ist herzzerreißender als ein schöner Mann, der unglücklich verliebt ist.«

Mit dem schönen Mann hatte sie auf jeden Fall Recht. Patrick gehörte zu diesen seltenen dunklen Exemplaren irischer Abstammung – dunkles Haar, dunkelblaue Augen, breite Schultern, Grübchen. Keiner sah in einem weißen Arztkittel besser aus.

»Ich bin verheiratet, Angie.«

»Na ja, so richtig nicht.«

»Bestell ihm einen Gruß von mir«, sagte Jessica.

»Sonst nichts?«

»Nee. Das Letzte, was ich im Moment gebrauchen kann, ist ein Mann in meinem Leben.«

»Die traurigsten Worte, die ich je gehört habe«, sagte Angela.

Jessica lachte. »Du hast Recht. Hört sich sehr pathetisch an.«

»Alles okay für heute Abend?«

»Ja, alles klar.«

»Wie heißt sie?«

»Willst du es wirklich wissen?«

»Sag schon.«

»Sparkle Munoz.«

»Wow!«, rief Angela. »Sparkle?«

»Sparkle.«

»Was weißt du über sie?«

»Ich hab mir ein Video von ihrem letzten Kampf angesehen«, erwiderte Jessica. »Puderquaste.«

Jessica gehörte zu dem kleinen, aber stetig wachsenden Kreis von Boxerinnen in Philadelphia. Was als Jux im Polizeisport begann, als Jessica die Pfunde loswerden wollte, die sie während ihrer Schwangerschaft zugenommen hatte, war im Laufe der Zeit zu einer wahren Besessenheit geworden. Bei einer Kampfbilanz von drei Siegen, alle durch K. o., und noch keiner Niederlage, bekam Jessica mittlerweile schon eine recht gute Presse. Die Tatsache, dass sie dunkelrosafarbene Satinhosen mit den Worten jessie the champion trug, die auf den Hosenbund gestickt waren, schadete ihrem Image nicht.

»Kommst du?«, fragte Jessica.

»Klar.«

»Danke, Angie«, sagte Jessica und schaute auf die Uhr. »Oh, ich muss los.«

»Ich auch.«

»Ich hätte da noch eine Frage, Angie …«

»Schieß los.«

»Warum bin ich eigentlich zur Polizei gegangen?«

»Ganz einfach«, sagte Angela. »Um andere zu belästigen und durch die Stadt rasen zu können.«

»Acht Uhr.«

»Ich werde da sein.«

»Ich hab dich lieb.«

»Ich dich auch.«

Jessica legte auf und schaute sich nach Sophie um. Ihre Tochter war auf die glorreiche Idee gekommen, die Punkte auf ihrem Kleid mit einem orangefarbenen Magic Marker zu verbinden.

Wie zum Teufel sollte sie diesen Tag überstehen?

Jessica zog Sophie ein anderes Kleid an und lieferte sie bei Paula Farinacci ab, die glücklicherweise den Babysitter für das Mädchen spielte. Paula wohnte nur drei Häuser entfernt und gehörte zu Jessicas besten Freundinnen. Als Jessica nach Hause zurückkehrte, war ihr maisfarbenes Kostüm schon ein wenig zerknittert. Bei der Verkehrspolizei war die Dienstkleidung kein Problem. Dort tauchte sie in Jeans und Lederjacke, T-Shirts und Sweatshirts und gelegentlich in einem Hosenanzug auf. Ihr gefiel der Anblick der Glock an der Hüfte ihrer verwaschenen Levi’s. Das ging allen Cops so, wenn sie ehrlich waren. Aber jetzt musste sie ein wenig professioneller aussehen.

Lexington Park grenzte an Pennypack Park und war eine ruhige Wohngegend im Nordosten Philadelphias. Dort wohnten viele Polizisten, was wohl der Grund dafür war, dass es in Lexington Park heutzutage nicht viele Einbrüche gab. Einbrecher schienen eine heftige Aversion gegen Waffen und geifernde Rottweiler zu haben.

Willkommen im Land der Cops.

Betreten auf eigene Gefahr.

Ehe Jessica die Einfahrt erreichte, hörte sie das metallene Grollen und wusste sofort, dass es Vincent war. Drei Jahre bei der Verkehrspolizei hatten ihre Sensibilität für Motoren geschärft. Als Vincents 1969er Shovelhead Harley um die Ecke bog und in der Einfahrt hielt, wusste Jessica, dass ihr feines Gehör noch immer bestens funktionierte. Vincent besaß zwar auch einen alten Dodge-Van, aber wie die meisten Motorradfans saß auch er, sobald das Thermometer über die Null-Grad-Marke kletterte – und oft schon vorher –, auf seinem Bock.

Als Zivilfahnder beim Rauschgiftdezernat musste Vincent Balzano sich keinerlei Kleidungsvorschriften beugen. Mit seinem Viertagebart, seiner abgeschabten Lederjacke und der Serengeti-Sonnenbrille sah er eher wie ein Verbrecher als wie ein Polizist aus. Sein dunkelbraunes Haar war länger als je zuvor. Er hatte es zurückgekämmt und zusammengebunden. Die goldene Kette mit dem goldenen Kreuz glitzerte in der Morgensonne.

Jessica stand seit jeher auf diese smarten, dunklen Typen.

Sie verdrängte den Gedanken und zeigte ihm die kalte Schulter.

»Was willst du, Vincent?«

Er nahm die Sonnenbrille ab und fragte ruhig: »Wann ist er gegangen?«

»Für diesen Scheiß hab ich jetzt keine Zeit.«

»Es ist eine ganz einfache Frage, Jessie.«

»Und es geht dich nichts an.«

Jessica sah, dass ihn die Antwort kränkte, aber das war ihr im Moment egal.

»Du bist meine Frau«, sagte er, als würde er ihr Auskünfte über ihr Leben erteilen. »Dies ist mein Haus. Meine Tochter schläft hier. Es geht mich verdammt was an.«

Lieber Gott, bewahre mich vor Italoamerikanern, dachte Jessica. Gab es besitzergreifendere Geschöpfe? Im Vergleich zu Italoamerikanern waren Gorillas Intellektuelle. Italoamerikanische Cops aber waren noch schlimmer. Wie Jessica selbst auch war Vincent in den Straßen Süd-Philadelphias geboren und aufgewachsen.

»Ach, jetzt geht es dich was an? Ging es dich auch was an, als du diese Nutte gevögelt hast? Als du diese Schlampe aus Süd-Jersey in meinem Bett gebumst hast?«

Vincent rieb sich übers Gesicht. Er sah müde aus; seine Augen waren gerötet. Offenbar hatte er eine lange Fahrt hinter sich. Oder eine lange Nacht, in der er etwas anderes getrieben hatte. »Wie oft muss ich mich noch bei dir entschuldigen, Jess?«

»Ein paar Millionen Mal, Vincent. Dann werden wir zu alt sein, um uns daran zu erinnern, dass du mich betrogen hast.«

In jedem Dezernat gab es Betthäschen, Cop-Groupies, die plötzlich das unkontrollierbare Verlangen verspürten, sich auf den Rücken zu legen und die Beine zu spreizen, sobald sie eine Uniform oder eine Dienstmarke sahen. Die meisten gab es beim Rauschgift und bei der Sitte – aus nahe liegenden Gründen. Aber Michelle Brown war kein Cop-Groupie. Michelle Brown war eine Affäre. Michelle Brown hatte ihren Ehemann in ihrem Haus gevögelt.

»Jessie.«

»Dieser Scheiß hat mir heute gerade noch gefehlt. Also ehrlich.«

Vincent wurde eine Spur freundlicher, als hätte er sich soeben daran erinnert, welcher Tag heute war. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch Jessica hob eine Hand.

»Nicht«, sagte sie. »Nicht heute.«

»Wann?«

Ja, wann. Sie wusste es nicht. Vermisste sie ihn? Ja, wahnsinnig. Würde sie es zugeben? Niemals.

»Ich weiß es nicht.«

Trotz all seiner Fehler, und davon gab es etliche, wusste Vincent Balzano, wann er seine Frau in Ruhe lassen musste. »Komm«, sagte er. »Ich könnte dich wenigstens in die Stadt fahren.«

Er wusste, dass sie ablehnen und auf den Phyllis-Diller-Look verzichten würde, den ihr eine Fahrt zum Roundhouse auf einer Harley verlieh.

Doch er schenkte ihr dieses verdammte Lächeln, das sie mehr als alles andere dazu getrieben hatte, mit ihm ins Bett zu steigen, und sie hätte fast – mit Betonung auf fast – eingewilligt.

»Ich muss los, Vincent«, sagte sie.

Jessica ging um die Harley herum und steuerte auf die Garage zu. Obwohl die Versuchung groß war, sich umzudrehen, widerstand sie. Er hatte sie betrogen, und jetzt fühlte sie sich total beschissen.

Was stimmte an diesem Bild nicht?

Während sie den richtigen Schlüssel suchte und schließlich fand, hörte sie, wie die Harley ansprang, wendete, laut grollte und am Ende der Straße verschwand.

Jessica ließ ihren Cherokee an und schaltete den Verkehrsfunk ein. Auf der I-95 war ein Stau. Sie schaute auf die Uhr. Zum Glück hatte sie noch Zeit. Sie würde über die Frankford Avenue in die Stadt fahren.

Als sie aus der Einfahrt fuhr, sah sie vor dem Haus gegenüber, in dem die Arrabiatas wohnten, einen Krankenwagen stehen. Wieder einmal. Sie wechselte einen Blick mit Lily Arrabiata; Lily winkte. Offenbar hatte Carmine Arrabiata seine wöchentliche Herzattacke – wieder blinder Alarm. Diese Vorfälle ereigneten sich mit schöner Regelmäßigkeit. Man konnte fast die Uhr danach stellen. Jessica konnte sich nicht mehr erinnern, wann es angefangen hatte. Mittlerweile schickte die Stadt keinen Notarzt mehr. Die Arrabiatas mussten private Krankenwagen rufen. Lilys Winken hatte eine doppelte Bedeutung. Erstens bedeutete es guten Morgen und zweitens, dass es Carmine gut ging. Zumindest bis nächste Woche.

Als Jessica in Richtung Cottman Avenue fuhr, dachte sie an den dummen Streit, den sie vorhin mit Vincent gehabt hatte, und dass eine einfache Antwort auf seine erste Frage die Diskussion sofort beendet hätte. Gestern Abend hatte sie mit einem alten Freund der Familie, Davey Pizzino, der mit seinen eins sechzig ziemlich klein geraten war, eine Sitzung des katholischen Food Drive besucht. Es war ein jährliches Treffen, an dem Jessica seit ihrer frühen Jugend teilnahm, und hatte mit einem Date nicht das Geringste zu tun. Aber das brauchte Vincent nicht zu wissen. Davey Pizzino errötete schon bei der Fernsehwerbung für Duschgel. Er war der einzige unberührte achtunddreißigjährige Mann östlich der Alleghenies. Und er hatte ihr Haus um halb zehn verlassen.

Aber die Tatsache, dass Vincent ihr vermutlich nachspioniert hatte, widerte sie an.

Sollte er doch denken, was er wollte.

Auf dem Weg in die Stadtmitte sah Jessica einmal mehr, wie das Stadtbild sich veränderte. Ihr fiel keine andere Stadt ein, die eine so große Diskrepanz zwischen Elend und Glanz aufwies. Keine andere Stadt hing mit mehr Stolz an der Vergangenheit und schaute begieriger in die Zukunft.

Sie sah zwei beherzte Jogger auf der Frankford, und die Schleusentore öffneten sich weit. Ein Meer von Erinnerungen und Gefühlen überschwemmte sie.

Jessica hatte angefangen, mit ihrem Bruder gemeinsam zu laufen, als er siebzehn gewesen war. Sie war damals eine schlaksige Dreizehnjährige, eine zerbrechliche Konstruktion aus spitzen Ellbogen, knochigen Schultern und vorstehenden Kniescheiben. Im ersten Jahr hatte sie nicht die geringste Chance gegen ihren Bruder. Michael Giovanni, ein sportlicher, muskulöser Typ, war über eins achtzig groß und brachte neunzig Kilo auf die Waage.

Weder die Sommerhitze noch der Frühlingsregen oder der Schnee im Winter hielten sie davon ab, durch die Straßen Süd-Philadelphias zu laufen. Michael immer ein paar Schritte voraus und Jessica stets bemüht, mit ihm Schritt zu halten, immer in stiller Bewunderung für seinen anmutigen Laufstil und sein schnelles Tempo. Einmal besiegte sie ihn und kam kurz vor ihm an der Treppe von St. Paul’s an. Es war an ihrem vierzehnten Geburtstag gewesen, und Michael hatte seine Niederlage überhaupt nicht in Zweifel gezogen. Jessica wusste, dass er sie hatte gewinnen lassen.