3,99 €

Mehr erfahren.

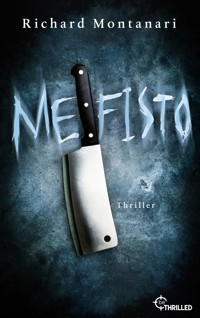

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Spannende Thriller mit Byrne und Balzano

- Sprache: Deutsch

Sommer in Philadelphia. Doch die Ruhe trügt. Kevin Byrne, Detective der Mordkommission, und seine Partnerin Jessica Balzano werden zu einem bizarren Fall hinzugerufen. Eine Frau ist ermordet worden, und ihr Todeskampf wurde von dem Mörder auf Video aufgenommen, hineingeschnitten in die berühmte Dusch-Szene aus Alfred Hitchcocks Psycho. Doch diesmal ist das Blut rot und das Messer real. Bald tauchen weitere Filmklassiker auf, in denen Mordszenen nachgestellt und nachträglich eingefügt wurden. Ist ein Verrückter am Werk, der die Filmgeschichte zum Hintergrund seiner perversen Phantasien macht?

Nichts für schwache Nerven! Die spannungsgeladenen Thriller des Bestsellerautors Richard Montanari um das Ermittlerduo Byrne und Balzano:

Band 1: Crucifix

Band 2: Mefisto

Band 3: Lunatic

Band 4: Septagon

Band 5: Echo des Blutes

Band 6: Der Teufel in dir

Band 7: Der Abgrund des Bösen

Band 8: Tanz der Toten

Band 9: Shutter Man

Band 10: Mord am Heiligen Abend

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 585

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

CoverGrußwort des VerlagsÜber dieses BuchTitelHinweisWidmung1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. Kapitel25. Kapitel26. Kapitel27. Kapitel28. Kapitel29. Kapitel30. Kapitel31. Kapitel32. Kapitel33. Kapitel34. Kapitel35. Kapitel36. Kapitel37. Kapitel38. Kapitel39. Kapitel40. Kapitel41. Kapitel42. Kapitel43. Kapitel44. Kapitel45. Kapitel46. Kapitel47. Kapitel48. Kapitel49. Kapitel50. Kapitel51. Kapitel52. Kapitel53. Kapitel54. Kapitel55. Kapitel56. Kapitel57. Kapitel58. Kapitel59. Kapitel60. Kapitel61. Kapitel62. Kapitel63. Kapitel64. Kapitel65. Kapitel66. Kapitel67. Kapitel68. Kapitel69. Kapitel70. Kapitel71. Kapitel72. Kapitel73. Kapitel74. Kapitel75. Kapitel76. Kapitel77. Kapitel78. Kapitel79. Kapitel80. Kapitel81. Kapitel82. Kapitel83. Kapitel84. Kapitel85. Kapitel86. Kapitel87. Kapitel88. Kapitel89. Kapitel90. Kapitel91. Kapitel92. Kapitel93. Kapitel94. Kapitel95. Kapitel96. Kapitel97. Kapitel98. KapitelEpilogÜbersetzung der WidmungDanksagungÜber den AutorAlle Titel des Autors bei beTHRILLEDImpressum

Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.

Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!

Dein beTHRILLED-Team

Melde dich hier für unseren Newsletter an:

Über dieses Buch

Sommer in Philadelphia. Doch die Ruhe trügt. Kevin Byrne, Detective der Mordkommission, und seine Partnerin Jessica Balzano werden zu einem bizarren Fall hinzugerufen. Eine Frau ist ermordet worden, und ihr Todeskampf wurde von dem Mörder auf Video aufgenommen, hineingeschnitten in die berühmte Dusch-Szene aus Alfred Hitchcocks Psycho. Doch diesmal ist das Blut rot und das Messer real. Bald tauchen weitere Filmklassiker auf, in denen Mordszenen nachgestellt und nachträglich eingefügt wurden. Ist ein Verrückter am Werk, der die Filmgeschichte zum Hintergrund seiner perversen Phantasien macht?

Richard Montanari

MEFISTO

Thriller

Aus dem Amerikanischen vonKarin Meddekis

Mefisto ist ein Roman. Namen, Personen, Ereignisse und Orte der Handlung sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Geschehnissen, Schauplätzen sowie lebenden oder verstorbenen Personen ist rein zufällig.

Für die Männer und Frauen des Philadelphia Police Department

– Brìgh gach cluiche gu dheireadh.

1.

»Ich will Regie führen, nur darum geht es mir.«

Nichts. Keine Reaktion. Sie schaut mich mit diesen großen preußischblauen Augen an und wartet. Vielleicht ist sie zu jung, um das Klischee zu erkennen. Vielleicht ist sie cleverer, als ich dachte. Das macht mir die Aufgabe, sie zu töten, entweder einfacher oder schwerer.

»Cool«, sagt sie.

Einfacher.

»Du hast schon mal Theater gespielt. Das sehe ich.«

Sie errötet. »Eigentlich nicht.«

Ich senke den Kopf und hebe den Blick. Mein unwiderstehlicher Blick. Monty Clift in Ein Platz an der Sonne. Ich sehe, dass es funktioniert. »Eigentlich nicht?«

»Na ja, an der Highschool haben wir die West Side Story aufgeführt.«

»Und du hast die Maria gespielt.«

»Wohl kaum. Ich war bloß eine von vielen Tänzerinnen.«

»Jet oder Shark?«

»Jet, glaube ich. Und auf dem College habe ich auch ein paarmal mitgespielt.«

»Ich wusste es«, sage ich. »Ein schauspielerisches Talent erkenne ich auf eine Meile Entfernung.«

»Oh, nein, ich war keine große Nummer. Ich glaube nicht, dass mich überhaupt jemand wahrgenommen hat.«

»Natürlich hat man dich wahrgenommen. Wie kann man dich übersehen?« Sie errötet noch stärker. Sandra Dee in Die Sommerinsel. »Vergiss nicht, dass die Karriere vieler großer Filmstars in irgendeiner Tanzgruppe begonnen hat.«

»Wirklich?«

»Na klar.«

Sie hat hohe Wangenknochen; ihr blondes Haar ist zu einem dicken Zopf geflochten, und ihre Lippen sind mit einem glänzenden korallenfarbenen Lippenstift bemalt. 1960 hätte sie toupiertes Haar gehabt oder einen Pixie-Schnitt getragen. Mein Blick wandert zu ihrem Hemdblusenkleid mit dem breiten weißen Gürtel. Sie trägt eine Perlenkette – vermutlich Modeschmuck.

Andererseits hätte sie meine Einladung 1960 wohl kaum angenommen.

Wir sitzen in einer fast leeren Eckkneipe in West-Philadelphia, nur wenige Häuserblocks vom Schuylkill River entfernt.

»Okay. Wer ist deine Lieblingsschauspielerin?«, frage ich.

Sie strahlt. Diese Frage- und Antwortspiele gefallen ihr. Sie denkt kurz nach. »Sandra Bullock finde ich klasse.«

»Na bitte. Sandy hat auch mit Fernsehfilmen angefangen.«

»Sandy? Sie kennen sie?«

»Na klar.«

»Und sie hat wirklich Fernsehfilme gemacht?«

»Bionic Showdown. 1989. Dieser schreckliche Film über internationale Intrigen und bionische Bedrohungen bei den World Unity Games. Sandy spielte das Mädchen im Rollstuhl.«

»Kennen Sie viele Schauspieler?«

»Fast alle.« Ich umfasse ihre Hand. Ihre Haut ist weich und makellos. »Und weißt du, was sie alle gemeinsam haben?«

»Was denn?«

»Weißt du, was sie alle mit dir gemeinsam haben?«

Sie kichert und stampft mit dem Fuß auf. »Sagen Sie’s mir!«

»Alle haben makellose Haut.«

Instinktiv hebt sie die freie Hand und streicht sich über die Wange.

»Ja«, füge ich hinzu. »Wenn die Kamera nämlich ganz nah an die Schauspielerinnen heranfährt, kann kein Make-up der Welt strahlend schöne Haut ersetzen.«

Sie schaut an mir vorbei und wirft einen Blick in den Spiegel der Kneipe.

»Denk mal darüber nach. Alle großen Leinwandlegenden hatten schöne Haut«, sage ich. »Ingrid Bergmann, Greta Garbo, Rita Hayworth, Vivien Leigh, Ava Gardner. Filmstars leben für Nahaufnahmen, und Nahaufnahmen lügen nicht.«

Ich sehe, dass ihr einige der Namen unbekannt sind. Schade. Die meisten Jugendlichen ihres Alters glauben, Kino habe mit Titanic begonnen und der Ruhm eines Stars lasse sich anhand der Anzahl seiner Besuche in abendlichen Talkshows erkennen. Genies wie Fellini, Kurosawa, Wilder, Lean, Kubrick und Hitchcock sind nie bei einer Talkshow gewesen.

Es geht nicht um das Talent, sondern darum, berühmt zu sein. Für Leute ihres Alters ist Ruhm wie eine Droge. Sie will ihn. Sie giert danach. So wie alle auf die eine oder andere Weise. Deshalb sitzt sie hier mit mir zusammen. Ich verkörpere das Versprechen auf Ruhm.

Doch am Ende dieser Nacht werde ich dafür sorgen, dass ein Teil ihres Traums in Erfüllung geht.

Das Motelzimmer ist klein und klamm und bescheiden eingerichtet. Wie in den Filmen von Ken Loach über die Schotten aus der Arbeiterschicht. Ein französisches Bett und vergammelte, an die Wände genagelte Holzfaserplatten, die mit verträumten Flusslandschaften bemalt sind. Die Bettdecke ist mit Stockflecken übersät und von Motten zerfressen – ein hässliches Stück Stoff, das von Tausenden heimlicher Treffen erzählt. Im Teppich lebt der muffige Geruch menschlicher Schwäche.

Ich denke an John Gavin und Janet Leigh.

In meiner Rolle eines Mannes aus dem Mittleren Westen habe ich das Zimmer heute Morgen im Voraus bezahlt. Jeff Daniels in Zeit der Zärtlichkeit.

Jetzt höre ich das Wasser in der Dusche im Badezimmer rauschen. Ich atme tief durch und ziehe den kleinen Koffer unter dem Bett hervor. Ich streife das Hauskleid aus Baumwolle über, setze die graue Perücke auf und schlüpfe in die flauschige Strickjacke. Als ich die Jacke zuknöpfe, werfe ich einen flüchtigen Blick in den Schrankspiegel. Traurig. Ich werde niemals eine attraktive Frau sein, nicht einmal eine alte Frau.

Doch die Täuschung ist perfekt. Und das allein zählt.

Sie singt den Song einer bekannten Sängerin. Ihre Stimme ist eigentlich ganz angenehm.

Der Dampf aus der Dusche dringt durch die Ritze unter der Badezimmertür: lange, dünne, winkende Finger. Ich nehme das Messer in die Hand und folge dem Ruf. Meine Rolle zu spielen. Ruhm zu erlangen.

Eine Legende zu werden.

2.

Vor dem Vibe-Club ging der Cadillac Escalade mit der Geschwindigkeit herunter: ein glatter, glänzender Hai im verschwommenen Neonlicht. Die dumpfen Bassklänge von Climbing Up the Ladder von den Isley Brothers ließen die Fenster des Geländewagens klirren, als er hielt. Auf den Rauchglasscheiben brach sich die glänzende Palette roter, blauer und gelber Farben der Nacht.

Es war Mitte Juli und so heiß, dass nicht nur die Menschen, sondern auch die Stadt zu schwitzen schien. Die Hitze kroch wie eine Embolie unter die Haut Philadelphias.

In der Nähe des Eingangs zum Vibe-Club, an der Ecke Kensington und Allegheny Street, stand unter dem Stahlhimmel der überirdisch verlaufenden U-Bahn eine hochgewachsene Rothaarige wie eine Statue. Das lange kastanienrote Haar zierte ihre nackten Schultern wie ein seidener Wasserfall, ehe die Haarpracht auf den Rücken fiel. Sie trug ein kurzes schwarzes Kleid mit Spaghettiträgern, das ihre Kurven betonte, und lange Kristallohrringe. Ihre leicht gebräunte Haut schimmerte unter einer dünnen Schweißschicht.

Zu dieser Stunde und an diesem Ort war sie eine Chimära, eine fleischgewordene städtische Fantasie.

Im Eingang eines Schuhmachergeschäfts ein paar Schritte entfernt hatte es sich ein schwarzer Obdachloser bequem gemacht. Der Mann, dessen Alter man kaum einschätzen konnte, trug trotz der unbarmherzigen Hitze einen zerfetzten Wollmantel und streichelte liebevoll eine fast leere Flasche Orangensaft. Er presste sie an seine Brust, als würde er ein schlafendes Kind wiegen. Neben ihm wartete sein Einkaufswagen wie ein verlässlicher Partner, der von wertvollem Plunder überquoll, der ihm in der Stadt dienlich sein könnte.

Es war kurz nach zwei Uhr, als die Tür des Chevrolet aufschwang und eine dicke Rauschgiftwolke in die schwüle Luft stieg. Der Mann, der anschließend erschien, glich einem Riesen, der allein durch seine Anwesenheit etwas Bedrohliches ausstrahlte. Die Ärmel seines königsblauen Zweireihers aus Leinen spannten sich über den dicken Muskeln. D’Shante Jackson hatte einst als Stürmerstar der Baseballmannschaft seiner Highschool in Nord-Philadelphia gespielt. Der kaum dreißigjährige, fast zwei Meter große Muskelprotz brachte mehr als hundertzehn Kilo auf die Waage.

D’Shante schaute die Kensington rauf und runter. Da er die Lage für unbedenklich hielt, öffnete er den hinteren Wagenschlag des Escalade. Sein Arbeitgeber stieg aus – der Mann, der ihm tausend Dollar die Woche für den Schutz seines Lebens zahlte.

Trey »TNT« Tarver war Mitte vierzig, ein Schwarzer mit heller Haut, dessen Bewegungen trotz seines stetig zunehmenden Körperumfangs eine geschmeidige Anmut anhaftete. Bei einer Größe von knapp einsneunzig hatte er die Einhundert-Kilo-Marke schon vor Jahren erreicht und überschritten. Aufgrund seiner Schwäche für Brotauflauf und Riesensandwiches drohte er weiter zuzunehmen. Er trug einen schwarzen Anzug von Hugo Boss mit drei Knöpfen und ein Paar kalbslederne Mezlan-Oxfords. An beiden Händen prangten Brillantringe.

Er trat vom Wagen zurück und schlug mit dem Handrücken über die Falten seiner Hose. Dann strich er sich übers Haar, das er im Snoop-Dogg-Stil lang trug, obwohl das Alter für modische Hip-Hop-Haarschnitte mindestens zwanzig Jahre hinter ihm lag.

Trey Tarver streckte die Arme nach vorn und ließ den Blick über die Kreuzung gleiten, sein Jagdrevier. Diese K-&-A-Kreuzung, wie sie auch genannt wurde, hatte viele Herren gehabt, aber keiner war so skrupellos wie Trey Tarver.

Er wollte den Club gerade betreten, als sein Blick auf die Rothaarige fiel. Ihr glänzendes Haar strahlte wie ein Licht in der Nacht; ihre langen, wohlgeformten Beine weckten geheime Wünsche. Trey hob eine Hand und ging auf die Frau zu, zum Verdruss seines Bodyguards. Es war gefährlich, an einer Straßenecke zu stehen, vor allem an dieser Straßenecke: Hier war Trey Tarver gegnerischen Bandenbossen, die in ihren Straßenkreuzern über die Kensington und Allegheny jagten, schutzlos ausgesetzt.

»Hi, Baby«, sagte Trey.

Die Rothaarige drehte sich zu dem Mann um, als bemerkte sie ihn erst jetzt. Natürlich hatte sie ihn längst kommen sehen, doch kühle Gleichgültigkeit gehörte zum Tango. »Selber hi«, sagte sie lächelnd. »Hast du Lust?«

»Ob ich Lust habe?« Trey trat einen Schritt zurück und musterte sie. »Kleine, wenn du Bratensauce wärest, würde ich in dir baden.«

Die Rothaarige lachte. »Nicht schlecht.«

»Wir könnten ’ne Menge Spaß miteinander haben.«

»Komm.«

Trey blickte auf die Eingangstür des Clubs und dann auf seine Uhr, eine goldene Breitling. »Gib mir zwanzig Minuten.«

»Gib mir einen Vorschuss.«

Trey Tarver lächelte. Er war ein Geschäftsmann, den die Straßenkämpfe gestählt hatten und der durch die harte Schule der gewalttätigen Vororte der Stadt gegangen war. Er zog ein Bündel Scheine aus der Tasche, suchte einen Hunderter heraus und hielt ihn hoch. Als die Rothaarige sich den Schein schnappen wollte, zog Trey die Hand zurück. »Weißt du, wer ich bin?«, fragte er.

Die Rothaarige stemmte eine Hand in die Hüfte, trat einen halben Schritt zurück und musterte ihn von oben bis unten. Sie hatte sanfte braune Augen, die golden blitzten, und sinnliche Lippen. »Lassen Sie mich raten«, sagte sie. »Taye Diggs?«

Trey Tarver lachte. »Stimmt.«

Die Rothaarige zwinkerte ihm zu. »Ich weiß, wer Sie sind.«

»Wie heißt du?«

»Scarlet.«

»Is’ nich’ wahr. Echt?«

»Echt.«

»Wie in dem Film?«

»Genau, Süßer.«

Trey Tarver dachte kurz nach. »Ich hoffe, meine Knete wird nicht vom Winde verweht.«

Die Rothaarige lächelte. »Ich verstehe.«

Sie nahm den Hundert-Dollar-Schein entgegen und steckte ihn in ihre Handtasche. Im selben Augenblick legte D’Shante eine Hand auf Treys Arm. Trey nickte. Im Club warteten Geschäfte auf sie. Sie wollten sich gerade umdrehen und den Club betreten, als die Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Wagens einen blinkenden, schimmernden Gegenstand neben dem rechten Schuh des Obdachlosen anstrahlten. Einen metallenen, glänzenden Gegenstand.

D’Shante folgte dem Lichtstrahl mit Blicken und erkannte die Quelle.

Es war eine Pistole in einem Holster am Fußknöchel des Mannes.

»Was ist denn das für eine Scheiße!«, rief D’Shante.

Die Zeit schien stehen zu bleiben. Plötzlich war die Luft mit der Gewissheit geladen, dass Ärger bevorstand. Blicke trafen sich. Im Bruchteil einer Sekunde hatten alle den Ernst der Situation erfasst.

Es ging los.

Die Rothaarige in dem schwarzen Kleid – Detective Jessica Balzano von der Mordkommission des Philadelphia Police Department – trat einen Schritt zurück und zog mit einer geschickten Handbewegung die an einer Schnur hängende Dienstmarke unter ihrem Kleid hervor. Keine Sekunde später hatte sie die Glock 17, die sie in ihrer Handtasche versteckt hatte, auf Tarver gerichtet.

Trey Tarver wurde im Zusammenhang mit der Ermordung zweier Männer gesucht. Die Detectives hatten den Vibe-Club sowie drei weitere Clubs vier Nächte in Folge observiert, in der Hoffnung, Tarver würde dort auftauchen. Es war bekannt, dass er im Vibe-Club Geschäfte machte. Es war bekannt, dass er eine Schwäche für hochgewachsene Rothaarige hatte. Trey Tarver hielt sich für unantastbar.

Heute sollte er zur Strecke gebracht werden.

»Polizei!«, rief Jessica. »Hände hoch!«

Wie durch einen Nebel nahm Jessica das Gewirr von Farben und Geräuschen wahr. Sie sah, dass der Obdachlose sich regte. Sie spürte das Gewicht der Glock in ihrer Hand. Ein blauer Farbfetzen vor ihren Augen – D’Shantes Arm bewegte sich. Eine Waffe in D’Shantes Hand. Eine Tec 9 mit fünfzig Schuss Munition.

Nein, dachte Jessica. Nicht mein Leben. Nicht heute Nacht.

Nein.

Das Chaos löste sich auf, und die Welt drehte sich wieder mit normaler Geschwindigkeit.

»Vorsicht! Er hat eine Waffe!«, schrie Jessica.

Detective John Shepherd, der Obdachlose im Hauseingang, war bereits aufgesprungen. Doch ehe er seine Pistole ziehen konnte, wirbelte D’Shante herum und knallte ihm den Kolben seiner Tec gegen die Stirn. Die Haut über Shepherds rechtem Auge platzte auf. Shepherd sank zu Boden. Aus der Wunde schoss Blut, das ihm in die Augen rann und ihm die Sicht nahm.

D’Shante hob die Waffe.

»Lass fallen!« Jessica richtete ihre Glock auf den Bodyguard. D’Shante machte keine Anstalten, dem Befehl zu folgen.

»Fallen lassen!«, rief Jessica.

D’Shante spannte den Hahn und richtete die Waffe auf sie.

Jessica drückte ab.

Die Kugel drang in D’Shante Jacksons rechte Schulter ein. Ein rosafarbener Brei aus Blut, Fleisch und Knochen spritzte durch die Luft. Die Tec entglitt den Händen des Bodyguards, als er sich im Kreis drehte und zu Boden ging. Jessica trat vor und kickte die Tec mit dem Fuß zu Shepherd hinüber. Ihre eigene Waffe hielt sie noch immer auf Trey Tarver gerichtet. Tarver, der die Hände über den Kopf gehoben hatte, stand in der Nähe einer Gasse, die zwischen den Häusern hindurchführte. Wenn Jessicas Informationen stimmten, steckte unter seinem Hosenbund eine .32 Halbautomatik.

Jessica warf John Shepherd einen Blick zu. Er war benommen, aber nicht besinnungslos. Jessica nahm den Blick keine Sekunde von Trey Tarver, doch dieser winzige Moment reichte aus. Tarver stürmte in die Gasse hinein.

»Alles okay?«, fragte Jessica ihren Kollegen Shepherd.

Shepherd wischte das Blut von seinen Augen. »Geht so.«

»Sicher?«

»Lauf!«

Als Jessica zum Eingang der Gasse huschte und in die Dunkelheit spähte, setzte D’Shante sich an der Straßenecke auf den Boden. Zwischen den Fingern seiner Hand, die er auf die Wunde presste, quoll Blut hervor. Er spähte auf die Tec.

Shepherd spannte den Hahn seiner .38 Smith & Wesson und richtete sie auf D’Shantes Stirn. »Gib mir einen Grund, und ich puste dir die Rübe weg.«

D’Shante erstarrte.

Mit der freien Hand griff Shepherd unter den Mantel und zog sein Funkgerät heraus. Einen halben Häuserblock entfernt saßen vier Detectives in einem Van und warteten auf ihren Einsatzbefehl. Doch als Shepherd den Riss im Plastikgehäuse des Funkgeräts sah, wusste er, dass sie nicht kommen würden. Bei seinem Sturz war das Gerät beschädigt worden. Er steckte es ein. Die Leitung war tot.

John Shepherd verzog das Gesicht und starrte in die dunkle Gasse.

Bis er D’Shante Jackson nach Waffen abgeklopft und ihm Handschellen angelegt hatte, war Jessica auf sich allein gestellt.

In der Gasse lagen ausrangierte Möbel, Reifen und verrostete Haushaltsgeräte. Auf halber Strecke befand sich eine T-Kreuzung mit einer Abzweigung nach rechts. Die Waffe auf die Erde gerichtet, lief Jessica weiter an der Mauer entlang. Sie riss sich die Perücke vom Kopf. Ihr frisch geschnittenes kurzes Haar war stachelig und feucht. Eine leichte Brise verschaffte ihr Abkühlung und einen klaren Kopf.

Sie spähte um die Ecke. Keine Bewegung. Keine Spur von Trey Tarver.

Auf halber Strecke der Gasse lag rechter Hand ein chinesisches Schnellrestaurant, das rund um die Uhr geöffnet hatte und aus dessen Fenster Küchendünste drangen, die nach Ingwer, Knoblauch und grünen Zwiebeln rochen. Der Müllhaufen neben dem Restaurant bildete drohende Schatten in der Dunkelheit.

Die gute Nachricht: Der Weg endete in einer Sackgasse. Trey Tarver saß in der Falle.

Die schlechte Nachricht: Er konnte einer dieser Schatten sein. Und er war bewaffnet.

Wo blieb die Verstärkung?

Jessica beschloss zu warten.

Dann löste sich ein Schatten aus der Dunkelheit und schnellte davon. Jessica sah das Mündungsfeuer einen winzigen Augenblick, bevor sie den Knall hörte. Die Kugel schlug kaum drei Handbreit über ihrem Kopf in die Mauer ein. Feiner Steinstaub rieselte auf sie nieder.

O Gott, nein. Jessica dachte an ihre Tochter Sophie, die in einem hell erleuchteten Wartezimmer eines Krankenhauses saß. Sie dachte an ihren Vater, einen Polizisten im Ruhestand. Vor allem aber dachte sie an die Wand in der Eingangshalle des Polizeipräsidiums, auf der Mitteilungen über Polizisten hingen, die im Dienst getötet worden waren.

Wieder eine Bewegung. Tarver lief in gebückter Haltung auf das Ende der Gasse zu. Jessica hatte einen Schuss. Sie trat ins Freie.

»Keine Bewegung!«

Tarver blieb stehen und streckte die Arme zur Seite aus.

»Waffe fallen lassen!«, rief Jessica.

Plötzlich wurde die Hintertür des chinesischen Restaurants aufgerissen. Ein Kellner trug zwei große Plastikmülltüten aus dem Restaurant und verdeckte Jessica die Sicht auf den Flüchtigen.

»Polizei! Aus dem Weg!«

Der junge Mann erstarrte und schaute verwirrt die Gasse rauf und runter. Hinter ihm wirbelte Trey Tarver herum und schoss ein zweites Mal. Wieder drang die Kugel oberhalb von Jessica in die Mauer ein – diesmal in gefährlicher Nähe ihres Kopfes. Der Chinese warf sich zu Boden und blieb wie erstarrt liegen. Jessica konnte nicht mehr auf ihre Unterstützung warten.

Trey Tarver verschwand hinter dem Müllcontainer. Die Glock im Anschlag, presste Jessica sich an die Wand. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Ihr Rücken war schweißnass. Sie ging im Geiste alle Strategien durch, verwarf jedoch alles. Auf solche Situationen konnte man sich nicht vorbereiten.

Vorsichtig näherte sie sich dem bewaffneten Mann.

»Es ist vorbei, Trey«, rief sie. »Auf dem Dach stehen Scharfschützen. Geben Sie auf.«

Keine Antwort. Tarver durchschaute ihren Bluff. Er würde als strahlender Sieger aus diesem Zweikampf hervorgehen und in der Unterwelt Philadelphias wie ein Held verehrt werden.

Glas zersplitterte. Hatten diese Häuser Kellerfenster? Jessica schaute nach links. Ja. Fenster mit Metallrahmen. Einige waren vergittert, andere nicht.

Scheiße.

Tarver war abgehauen. Jessica musste sich bewegen. Sie erreichte den Müllcontainer, stellte sich mit dem Rücken dagegen, bückte sich und spähte unter den Container. Es war hell genug, um Tarvers Füße erkennen zu können, falls er noch auf der anderen Seite war. War er aber nicht. Als Jessica sich langsam dem Rand des Müllcontainers näherte, sah sie dort einen Haufen Plastikmülltüten liegen. Daneben lagen aufgestapelte Rigipsplatten, Farbdosen, unbrauchbare Holzbretter. Tarver war verschwunden. Jessica spähte zum Ende der Gasse und sah das zersplitterte Fenster.

War er durch das Fenster entkommen?

Sie wollte gerade zur Straße zurückkehren, um mit der Verstärkung die Gebäude zu durchsuchen, als sie unter dem Haufen aufgestapelter Mülltüten ein Paar elegante Lederschuhe erblickte.

Jessica atmete tief durch und versuchte, sich zu beruhigen. Es funktionierte nicht. Es könnte ewig dauern, bis sie sich wieder einigermaßen beruhigt hätte.

»Stehen Sie auf, Trey.«

Keine Bewegung.

Jessica holte noch einmal tief Luft und fuhr fort: »Da der Verdächtige bereits zwei Schüsse auf mich abgefeuert hatte, hatte ich keine andere Wahl, Euer Ehren. Als der Müll sich bewegte, hab ich geschossen. Es ging alles viel zu schnell. Ehe ich mich versah, hatte ich mein Magazin auf den Verdächtigen abgefeuert.«

Die Mülltüten raschelten. »Warten Sie.«

»Dachte ich’s mir«, sagte Jessica. »Und jetzt legen Sie die Waffe auf die Erde … gaaanz langsam.«

Wenige Sekunden später tauchte eine Hand auf. An einem Finger baumelte eine .32 Halbautomatik. Tarver legte die Waffe auf die Erde. Jessica hob sie auf.

»Stehen Sie jetzt auf. Hübsch langsam. Und ich will Ihre Hände sehen.«

Vorsichtig trat Trey Tarver hinter dem Müllberg hervor. Die Hände zur Seite gestreckt, stand er Jessica gegenüber. Sein Blick schweifte von links nach rechts. Nach acht Jahren bei der Polizei kannte Jessica diesen Blick. Trey Tarver hatte gesehen, dass sie vor zwei Minuten auf einen Mann geschossen hatte, und wollte sie herausfordern.

Jessica schüttelte den Kopf. »Machen Sie bloß keinen Scheiß, Trey«, sagte sie. »Ihr Bodyguard hat meinen Partner angegriffen, darum musste ich auf ihn schießen. Außerdem haben Sie auf mich geschossen. Noch schlimmer ist, dass durch Ihre Schuld ein Absatz von meinen besten Schuhen abgebrochen ist. Seien Sie ein Mann und schlucken Sie die Pille. Es ist aus.«

Tarver starrte sie an und versuchte, ihre Selbstsicherheit mit seinem Knastblick zu erschüttern. Nach wenigen Sekunden erkannte er die Entschlossenheit in ihrem Blick –eine Eigenheit der Bewohner Süd-Philadelphias – und wusste, dass es nicht funktionieren würde. Er legte die Hände auf den Kopf und verschlang die Finger.

»Drehen Sie sich um«, befahl Jessica.

Trey Tarver blickte auf ihre Beine und ihr kurzes Kleid. Er lächelte. Seine strahlend weißen Zähne schimmerten im Straßenlicht. »Du zuerst, Schlampe.«

Schlampe?

Schlampe?

Jessica blickte die Gasse hinauf. Der Chinese war zurück ins Restaurant gelaufen. Die Tür war geschlossen. Sie waren allein.

Jessica wandte sich wieder Trey Tarver zu. Er stand auf einem großen Holzbrett, das mit einem Ende auf einer alten Farbdose auflag. Die Dose war nur wenige Zentimeter von Jessicas rechtem Fuß entfernt.

»Verzeihung, was haben Sie gesagt?«

Seine Augen funkelten wütend. »›Du zuerst, Schlampe‹, hab ich gesagt.«

Jessica trat gegen die Dose. Trey Tarvers Gesichtsausdruck war unbeschreiblich. Er ähnelte dem von Wile E. Coyote in dem Moment, als diese glücklose Zeichentrickfigur begriff, dass sie über den Rand einer Klippe ins Bodenlose geflitzt war. Trey kippte um wie ein nasser Sack und schlug unterwegs mit dem Kopf gegen den Müllcontainer.

Jessica schaute in seine Augen, vielmehr in das Weiße seiner Augen. Trey Tarver war außer Gefecht gesetzt.

Ups.

Jessica rollte ihn auf den Bauch, als endlich zwei Kollegen eintrafen. Keiner der beiden hatte etwas gesehen –und wenn, wäre es auch kein Problem gewesen: Trey Tarver hatte im Police Department keine große Fangemeinde. Einer der Kollegen warf Jessica Handschellen zu.

»Ja«, sagte sie zu dem Bewusstlosen. »Ja, wir werden viel Spaß miteinander haben.« Sie legte ihm die Handschellen an und ließ sie zuschnappen. »Schlampe.«

Nach einer erfolgreichen Jagd beginnt für Detectives eine Zeit der Erholung. Der Adrenalinspiegel sinkt; sie denken in Ruhe über den Einsatz nach, beglückwünschen einander, schätzen ihre Leistungen ein. In dieser Zeit erreicht die gute Laune einen Höhepunkt. Man trat aus der Finsternis wieder ans Licht.

Jessica hatte zwei obermiese Typen zur Strecke gebracht. Niemand war zu Tode gekommen, und die einzige schwere Verletzung hatte ein Lumpensack davongetragen, der es nicht besser verdiente.

Jessica war seit acht Jahren bei der Polizei. Die ersten vier Jahre war sie Streife gegangen; dann war ein längerer Einsatz bei der mobilen Streife gefolgt. Im April dieses Jahres war sie in die Mordkommission versetzt worden. In dieser kurzen Zeit hatte sie bereits zahlreiche Gräueltaten zu sehen bekommen. Da war die junge Latina, die auf einem unbebauten Grundstück in Northern Liberties ermordet worden war. Sie war in einen Teppich eingerollt, auf das Dach eines Wagens gepackt und im Fairmount Park abgelegt worden. Dann der Fall des jungen Mannes, der von drei Klassenkameraden in den Park gelockt, dort ausgeraubt und zu Tode geprügelt worden war. Und der Fall des Rosenkranzkillers.

Jessica war nicht die erste oder einzige Frau in der Abteilung, doch immer, wenn eine Neue oder ein Neuer in die kleine, eingeschworene Gemeinschaft eines Dezernats kam, schlug ihm zunächst ein gewisses Misstrauen entgegen, bis er oder sie die Bewährungsprobe bestanden hatte. Jessicas Vater hatte es während seiner Dienstjahre bei der Polizei zu Ruhm und Anerkennung gebracht, doch sie hatte nicht das Ziel, in seine Fußstapfen zu treten, sondern eigene zu hinterlassen.

Sie trafen sich im Melrose Diner, einer Imbissstube in der Snyder Avenue. Die vier bereits anwesenden Detectives – Tony Park, Eric Chavez, Nick Palladino und ein zusammengeflickter John Shepherd – rutschten von den Hockern, pressten die Hände gegen die Wand und zollten ihr auf diese Weise Anerkennung.

Jessica musste lachen.

Sie gehörte dazu.

3.

Jetzt mag man sie kaum noch anschauen. Ihre Haut ist nicht mehr makellos, sondern wie zerrissene Seide. Die Blutlachen um ihren Kopf schimmern schwarz im düsteren Licht der Kofferraumbeleuchtung.

Ich sehe mich auf dem Parkplatz um. Wir sind allein, nur wenige Schritte vom Schuylkill River entfernt. Wasser plätschert gegen den Kai – das ewige Metrum der Stadt.

Ich nehme das Geld und lege es in die Falte der Zeitung. Ich werfe die Zeitung auf das Mädchen in dem Kofferraum des Wagens und schlage die Haube zu.

Die arme Marion.

Sie war wirklich hübsch gewesen. Ihre Sommersprossen hatten ihr einen eigenwilligen Charme verliehen, der mich an Tuesday Weld in High Time erinnerte.

Ehe wir das Motel verließen, habe ich die Quittung zerrissen und die Toilette hinuntergespült. Und das Badezimmer habe ich sauber gemacht, obwohl es keinen Schrubber und keinen Eimer gab. Aber Not macht erfinderisch.

Jetzt starrt sie mich an, und ihre Augen sind nicht mehr blau. Sie mag hübsch gewesen sein, mag vielleicht sogar das Idealbild weiblicher Schönheit verkörpert haben, aber egal – ein Engel war sie nicht.

Die Lichter im Haus sind ausgeschaltet, der Bildschirm flackert. In den nächsten Wochen wird Philadelphia viel von mir hören. Man wird sagen, ich sei ein Psychopath, ein Irrer, eine teuflische Macht aus den Abgründen der Hölle. Wenn die Leichen auftauchen und die Flüsse sich rot färben, werden die Zeitungen schreckliche Dinge über mich schreiben.

Glauben Sie kein Wort davon.

Ich würde keiner Fliege etwas zuleide tun.

4.

Sechs Tage später

Sie sah ganz normal aus. In ihrer kindlichen, altjungfräulichen Art könnte man sie sogar als freundlich bezeichnen. Sie war einssechzig groß und brachte in ihrem schwarzen Spandex-Einteiler und mit den neuen weißen Reeboks vermutlich nicht mehr als fünfundneunzig Pfund auf die Waage. Sie hatte kurzes rotes Haar und hellblaue Augen. Ihre Finger waren schlank und lang, die Nägel gepflegt und nicht lackiert. Sie trug keinen Schmuck.

Für Außenstehende war sie eine angenehme Erscheinung, eine sportliche Frau mittleren Alters.

Für Detective Kevin Francis Byrne war sie eine Hexe, eine Kombination aus Lizzie Borden, Lucrezia Borgia und Ma Barker.

»Ihnen fällt doch bestimmt etwas Besseres ein«, sagte sie.

»Wie bitte?«, stieß Byrne hervor.

»Der Name, den Sie mir insgeheim verpasst haben. Ihnen fällt doch bestimmt etwas Besseres ein.«

Sie ist eine Hexe, dachte er. »Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihnen einen Namen verpasst habe?«

Sie lachte ihr schrilles Cruella-DeVil-Lachen. »Ich mache diesen Job seit fast zwanzig Jahren, Detective«, erwiderte sie. »Man hat mir jeden erdenklichen Namen verpasst und sogar einige, auf die normalerweise kein Mensch käme. Man hat mich angespuckt, geschlagen und in Dutzenden Sprachen verflucht, einschließlich Apache. Es wurden Voodoo-Puppen nach meinem Vorbild angefertigt und Novenen für mein schmerzvolles Ableben gehalten. Glauben Sie mir, Ihnen wird keine Foltermethode einfallen, die man mir noch nicht an den Hals gewünscht hat.«

Byrne starrte sie an. Er wusste nicht, dass er so durchschaubar war. Ein schöner Detective! Für Kevin Byrne war es die zweite Woche seiner dreimonatigen Physiotherapie in der Universitätsklinik von Pennsylvania. Ostersonntag war er in einem Keller im Nordosten Philadelphias aus nächster Nähe angeschossen worden. Obwohl die Ärzte davon ausgingen, dass er wieder völlig gesund wurde, hatte er schnell begriffen, dass Ausdrücke wie »völlige Gesundung« sehr viel positives Denken erforderten.

Die Kugel, die jetzt seinen Namen trug, war in seinen Schädel eingedrungen und hatte seinen Hirnstamm nur um einen Zentimeter verfehlt. Obwohl keine Nerven, sondern nur Gefäße beschädigt worden waren, hatte er eine fast zwölfstündige Schädeloperation über sich ergehen lassen müssen. Sechs Wochen hatte er in einem künstlichen Koma gelegen und fast zwei Monate im Krankenhaus verbracht.

Besagte Kugel lag nun in einem kleinen Plexiglasbehälter, der auf seinem Nachttisch stand – eine makabre Trophäe, die ihm von der Mordkommission vermacht worden war.

Die schlimmste Verletzung aber hatte nicht die Kugel verursacht, die in seinen Schädel eingedrungen war, sondern eine unnatürliche Drehung seiner unteren Rückenpartie, als er zu Boden gestürzt war. Bei dieser Verdrehung war sein Ischiasnerv eingeklemmt worden – jener lange Nerv, der zu beiden Seiten des Lendenwirbelbereichs durch den Po und die Oberschenkel bis hinunter in die Füße führt und das Rückenmark mit den Beinen und den Fußmuskeln verbindet.

Die Liste seiner schmerzhaften Leiden war lang genug, doch im Vergleich zu den Schmerzen des Ischiasnervs war die Kugel, die in seinen Kopf eingedrungen war, eine kleine Unpässlichkeit. Manchmal hatte er das Gefühl, jemand würde ihm ein Tranchiermesser ins rechte Bein stoßen, über die untere Rückenpartie ziehen und unterwegs mit der Spitze in verschiedenen Wirbeln stochern.

Er konnte seinen Dienst wiederaufnehmen, sobald die Ärzte grünes Licht gaben und er sich fit genug fühlte. Bis dahin war er krankgeschrieben. Er bezog volles Gehalt, ohne zu arbeiten, und bekam jede Woche eine Flasche Early Times von den Kollegen geschenkt.

Die Verletzung des Ischiasnervs war zwar äußerst schmerzhaft, doch für Kevin Byrne waren Schmerzen nichts Unbekanntes. Seit er vor fünfzehn Jahren zum ersten Mal angeschossen worden war und beinahe in dem eisigen Wasser des Delaware River ertrunken wäre, hatte er unter unerträglicher Migräne gelitten.

Jetzt hatte Byrne sich eine zweite Kugel eingefangen, die ihn von der Migräne befreit hatte. Obwohl er Migränepatienten nicht unbedingt einen Kopfschuss zur Linderung ihrer Leiden empfehlen würde, hätte er diese Behandlungsmethode auch nicht rundweg abgelehnt. Seit dem Tag, als er zum zweiten und hoffentlich letzten Mal angeschossen worden war, hatte er kein einziges Mal Kopfschmerzen gehabt.

Nimm zwei Hohlspitzgeschosse, und ruf mich morgen früh wieder an.

Doch er war müde. Zweiundzwanzig Jahre bei der Polizei in einer Stadt mit einer der höchsten Verbrechensquoten des Landes hatten seine Willenskraft geschwächt. Er hatte seine Pflicht erfüllt. Kevin Byrne, der es schon mit einigen der gewalttätigsten und übelsten Subjekte östlich von Pittsburgh zu tun gehabt hatte, stand nun einer neuen Widersacherin gegenüber, einer Physiotherapeutin namens Olivia Leftwich mit einem unerschöpflichen Arsenal an Foltermethoden.

Byrne stand im Therapieraum an einer Wand; sein rechtes Bein lag parallel zum Boden auf einer hüfthohen Stange. Trotz seiner ungeheuren Wut hielt er verbissen durch. Bei der geringsten Bewegung zuckten höllische Schmerzen durch seinen Körper.

»Sie machen große Fortschritte«, sagte sie. »Ich bin beeindruckt.«

Byrne funkelte sie wütend an. Plötzlich verschwanden ihre Hörner und ihre Fangzähne, und sie lächelte.

Alles Teil der Illusion, dachte er.

Alles Teil des Betrugs.

Offiziell war die City Hall der Mittelpunkt der Stadt, doch aus historischer Sicht war die Independence Hall das Herz und die Seele Philadelphias; der ganze Stolz der Stadt war noch immer der Rittenhouse Square, der in der Walnut Street zwischen der Achtzehnten und der Neunzehnten lag. Obwohl dieser Platz nicht so bekannt war wie der Times Square in New York City oder der Leicester Square in London, war Philadelphia stolz auf den Rittenhouse Square, der einer der vornehmsten Adressen der Stadt blieb. Im Schatten piekfeiner Hotels, alter Kirchen, turmhoher Bürokomplexe und moderner Boutiquen tummelten sich hier an Sommertagen zur Mittagszeit wahre Menschenmassen.

Byrne saß auf einer Bank in der Nähe der Bronzeskulptur von Louis Barye, Schlange, die einen Löwen zerreißt, in der Mitte des Platzes. Er war schon in der achten Klasse fast einsachtzig groß gewesen; als er die Highschool besuchte, hatte er seine Größe von einsneunzig erreicht. Während seiner Schulzeit, seines Wehrdienstes und in den Jahren bei der Polizei hatte Byrne seine Größe und sein Gewicht zu seinem Vorteil genutzt und oft Ärger im Keim erstickt, indem er einfach nur aufgestanden war.

Doch mit seinem Stock, der aschfarbenen Gesichtsfarbe und dem schwerfälligen Gang, den er den starken Schmerzmitteln zu verdanken hatte, kam er sich nun klein und unbedeutend vor und hatte das Gefühl, von der Menschenmenge auf dem Platz erdrückt zu werden.

Nach jeder Sitzung bei der Physiotherapeutin schwor er sich, nicht mehr hinzugehen. Machte die Therapie die Schmerzen nicht noch schlimmer? Wessen Erfindung war es? Seine nicht. Bis demnächst, du alte Hexe.

Byrne verlagerte sein Gewicht, bis er auf der Bank eine einigermaßen bequeme Sitzposition gefunden hatte. Dann hob er den Blick und sah eine Jugendliche den Platz überqueren. Sie bahnte sich den Weg zwischen Radfahrern, Geschäftsleuten, Verkäufern und Touristen hindurch. Eine schlanke, sportliche Erscheinung mit anmutigen Bewegungen und weißblondem Haar, das zu einem Pferdeschwanz gebunden war. Die Jugendliche mit den strahlenden aquamarinblauen Augen trug ein pfirsichfarbenes Sommerkleid und Sandalen. Sie zog jeden jungen Mann unter einundzwanzig – und viel zu viele Männer über einundzwanzig – in ihren Bann. Die Selbstsicherheit, mit der sie sich bewegte, rührte von einem inneren Gleichgewicht her, und ihre kühle, bezaubernde Schönheit sagte der Welt, dass dieses Mädchen etwas Besonderes war.

Als es sich näherte, wusste Byrne, warum ihm all das vertraut war. Das junge Mädchen war Colleen, seine Tochter, und im ersten Moment hätte er sie beinahe nicht erkannt.

Eine Hand über der Stirn, um die Augen vor der Sonne zu schützen, stand sie in der Mitte des Platzes und hielt nach ihm Ausschau. Bald erblickte sie ihn in der Menge. Sie winkte und lächelte verhalten, dieses entwaffnende Lächeln, das sie von klein auf zu ihrem Vorteil eingesetzt hatte, um das Barbie-Fahrrad mit dem pink-weißen Wimpel an der Lenkstange zu bekommen, als sie sechs war, und um in diesem Jahr in das exklusive Ferienlager für gehörlose Kinder zu fahren, dessen Kosten die finanziellen Möglichkeiten ihres Vaters fast überstiegen.

Mein Gott, ist sie hübsch, dachte Byrne.

Colleen Siobhan Byrne war mit der hellen irischen Haut ihrer Mutter gesegnet und gestraft zugleich. Gestraft, weil sie an einem heißen Sommertag wie diesem binnen weniger Minuten einen Sonnenbrand bekam, und gesegnet, weil sie sehr helle, beinahe durchscheinende Haut besaß. Die makellose Schönheit der Dreizehnjährigen ließ jetzt schon erahnen, dass sie im Alter von zwanzig oder dreißig jedem Mann den Kopf verdrehen würde.

Colleen gab ihm einen Kuss auf die Wange und umarmte ihn liebevoll, aber ein wenig zurückhaltend, denn sie wusste, dass ihr Vater unter starken Schmerzen litt. Sie wischte den Lippenstift von seiner Wange.

Seit wann benutzte sie Lippenstift?, fragte Byrne sich.

»Sind hier nicht zu viele Menschen für dich?«, fragte sie in der Gebärdensprache.

»Nein«, erwiderte Byrne ebenfalls in der Gebärdensprache.

»Bist du sicher?«

»Ja. Ich mag Menschenmengen.« Es war eine Lüge, und Colleen wusste es. Sie lächelte.

Colleen Byrne war von Geburt an gehörlos. Ihre genetisch bedingte Gehörlosigkeit hatte mehr Hindernisse auf den Weg ihres Vaters gelegt als auf ihren eigenen. Während Kevin Byrne viele Jahre damit verbracht hatte, über das zu jammern, was er arrogant als Behinderung seiner Tochter betrachtete, genoss Colleen ihr Leben in vollen Zügen, ohne jemals über ihr angebliches Missgeschick zu klagen. Colleen war eine erstklassige Schülerin und eine hervorragende Sportlerin. Sie beherrschte die amerikanische Gebärdensprache aus dem Effeff und war eine Expertin im Lippenlesen. Sogar die norwegische Gebärdensprache erlernte sie.

Byrne hatte vor langer Zeit gelernt, dass viele gehörlose Menschen ihre Zeit nicht wie hörende Menschen mit sinnlosen, überflüssigen Gesprächen vergeudeten, sondern ohne Umschweife kommunizierten. Mitunter entstand der Eindruck, als gälte für Gehörlose eine andere Zeitrechnung. Häufig wurde scherzhaft von einer »Gehörlosen-Standardzeit« gesprochen – eine Anspielung darauf, dass gehörlose Menschen oft zu spät zu Verabredungen erschienen, weil sie gerne lange Gespräche führten. Sobald sie einmal richtig loslegten, waren sie kaum zu bremsen.

Die sehr nuancierte Gebärdensprache war im Grunde eine Art Gesten-Kurzschrift. Byrne bemühte sich nach Kräften, nicht die Übung zu verlieren und mit den neuesten Entwicklungen Schritt zu halten. Er hatte die Sprache erlernt, als Colleen ein Kleinkind war, und die Herausforderung überraschend gut gemeistert, wenn man bedachte, was für ein mieser Schüler er gewesen war.

Colleen setzte sich zu ihm auf die Bank. Byrne hatte in einem Cosi zwei Salate gekauft, war aber sicher, dass Colleen nichts essen würde, und behielt recht. Byrne fragte sich, wovon Dreizehnjährige sich heutzutage ernährten. Colleen nahm einen Diätsaft aus der Tasche und öffnete den Plastikverschluss.

Byrne nahm den Salat aus dem Plastikbeutel und stocherte darin herum. Er schaute Colleen an und fragte: »Hast du wirklich keinen Hunger?«

Sie blickte ihn von der Seite an: Dad.

Eine Weile saßen sie schweigend auf der Bank, genossen die Gesellschaft des anderen und den warmen Sommertag. Byrne lauschte den Missklängen des Sommers ringsum: der dissonanten Verschmelzung unterschiedlichster Musikrichtungen, dem Lachen der Kinder, einer angeregten politischen Diskussion, die irgendwo hinter ihnen geführt wurde, den unaufhörlichen Verkehrsgeräuschen im Hintergrund. Wie so oft in seinem Leben versuchte Byrne sich die grenzenlose Stille in Colleens Welt vorzustellen und fragte sich, wie sie sich an einem solchen Ort fühlte.

Byrne schob den Rest des Salats in den Plastikbeutel und schaute Colleen in die Augen.

»Wann fährst du ins Ferienlager?«, fragte er in der Gebärdensprache.

»Montag.«

Byrne nickte. »Bist du aufgeregt?«

Colleen strahlte. »Ja.«

»Soll ich dich hinbringen?«

Byrne erkannte ein Zögern in Colleens Augen. Mit dem Auto musste man etwa zwei Stunden Richtung Westen fahren, um das Ferienlager südlich von Lancaster zu erreichen. Colleens zögernde Antwort bedeutete, dass ihre Mutter sie dorthinbringen würde, vermutlich in Begleitung ihres neuen Freundes. Colleen konnte ihre Gefühle schlecht verbergen, während ihrem Vater das mühelos gelang.

»Nein, ist alles schon geregelt«, antwortete Colleen.

Während sie die Finger zur Antwort formte, sah Byrne, dass sie von einigen Leuten beobachtet wurden. Das war nichts Neues. Früher hatte er sich darüber aufgeregt, aber das war lange her. Die Menschen waren einfach neugierig. Als er vor einem Jahr mit Colleen im Fairmount Park gewesen war, hatte ein junger Skateboardfahrer Colleen beeindrucken wollen. Er sprang mit seinem Skateboard über ein Geländer, zappelte in der Luft herum und krachte neben Colleen zu Boden.

Nachdem er sich aufgerappelt hatte, versuchte er, die Sache herunterzuspielen. Vor seinen Augen wechselte Colleen einen Blick mit ihrem Vater und sagte in der Gebärdensprache: Was für ein Blödmann!

Der Junge lächelte in dem Glauben, er hätte ihr mit seiner Vorführung imponiert.

Die Gehörlosigkeit hatte Vorteile, und Colleen Byrne kannte sie alle.

Als die Büroangestellten zögernd zu ihren Arbeitsstellen zurückkehrten, lichtete die Menge sich ein wenig. Byrne und Colleen beobachteten einen gescheckten Jack Russell, der versuchte, auf einen Baum zu klettern, um ein Eichhörnchen zu quälen, welches zitternd auf dem untersten Ast saß.

Byrne beobachtete seine Tochter, die wiederum den Hund beobachtete. Der Anblick ließ sein Herz höher schlagen. Colleen war so ruhig und ausgeglichen. Vor seinen Augen verwandelte das Mädchen sich in eine Frau, und Byrne hatte wahnsinnige Angst, sie könnte das Gefühl haben, er hätte nichts damit zu tun. Es war lange her, dass sie als Familie zusammengelebt hatten, und Byrne spürte, dass sein positiver Einfluss auf seine Tochter schwand. Er musste sich allerdings eingestehen, dass seine negative Einstellung kaum positive Einflüsse zuließ.

Colleen schaute auf die Uhr und runzelte die Stirn. »Ich muss los«, sagte sie.

Byrne nickte. Die Ironie des Älterwerdens bestand darin, dass die Zeit viel zu schnell verging.

Colleen brachte den Abfall zu einem Papierkorb in der Nähe. Byrne sah, dass jedes männliche atmende Wesen seine Tochter beobachtete. Damit konnte er sich nur schwer abfinden.

»Alles okay?«, fragte Colleen.

»Alles in Ordnung«, erwiderte Byrne. »Sehen wir uns am Wochenende?«

Colleen nickte. »Ich liebe dich.«

»Ich liebe dich auch, meine Kleine.«

Sie umarmte ihn noch einmal und küsste ihn auf den Kopf. Byrne sah ihr nach, als sie in die Menge eintauchte und im regen mittäglichen Treiben der Stadt verschwand.

Er sah verloren aus.

Er saß an der Bushaltestelle und las im Wörterbuch der Amerikanischen Gebärdensprache, einem wichtigen Nachschlagewerk für jeden, der die amerikanische Gebärdensprache erlernen wollte. Ein wenig ungeschickt balancierte er das Buch auf den Knien, während er gleichzeitig mit den Fingern der rechten Hand mühsam Wörter formte. Colleen gewann den Eindruck, dass er entweder eine Sprache sprach, die lange tot oder noch nicht erfunden war. Auf jeden Fall war es nicht die amerikanische Gebärdensprache.

Sie hatte ihn noch nie an der Bushaltestelle gesehen. Er sah gut aus, obwohl er schon älter war – die ganze Welt war älter –, aber er hatte ein freundliches Gesicht. Und er sah irgendwie süß aus, als er in dem Buch blätterte. Er hob den Blick und sah, dass sie ihn beobachtete. Sie begrüßte ihn in der Gebärdensprache: »Hallo.«

Er lächelte ein wenig befangen, doch es versetzte ihn sichtlich in Aufregung, jemanden zu finden, der die Sprache sprach, die er erlernte. »Bin ich … so schlecht?«, fragte er zögernd in der Gebärdensprache.

Colleen wollte höflich sein. Sie wollte ihn ermutigen. Unglücklicherweise sprach ihre Miene die Wahrheit, ehe sie die Lüge mit den Fingern formen konnte. »Ja, sind Sie.«

Verwirrt schaute er auf ihre Hände. Sie zeigte auf ihr Gesicht. Er hob den Blick. Sie nickte mit dramatischer Miene. Er errötete. Sie lachte. Er stimmte in das Lachen ein.

»Sie müssen zuerst die fünf Grundelemente einer Gebärde verstehen«, gab Colleen ihm langsam zu verstehen. Mit dem Hinweis auf die fünf Grundelemente der amerikanischen Gebärdensprache bezog sie sich auf die Handform, die Handstellung, die Bewegung, den Ausführungsort einer Gebärde und die Mimik.

Jetzt sah er noch verwirrter aus. Es war, als würde sie in Kentucky chinesisch sprechen.

Colleen nahm sein Buch in die Hand, blätterte zurück zu den ersten Seiten und zeigte auf die Grundelemente.

Er überflog den Abschnitt und nickte. Dann hob er den Blick, formte mit den Fingern ein vages »Danke« und fügte hinzu: »Wenn du mal Lust hast, Unterricht zu geben, bin ich dein erster Schüler.«

Sie lächelte. »Gern.«

Eine Minute später stieg sie in den Bus. Er blieb sitzen. Offenbar wartete er auf eine andere Buslinie.

Unterrichten, überlegte Colleen, als sie vorne im Bus einen Sitz fand. Vielleicht eines Tages. Sie war anderen gegenüber stets sehr geduldig und musste zugeben, dass es ihr gefiel, ihr Wissen mit anderen zu teilen. Ihr Vater wollte natürlich, dass sie Präsidentin der Vereinigten Staaten wurde. Oder wenigstens Generalstaatsanwältin.

Einen Moment später erhob sich der Mann, der bei ihr Unterricht nehmen wollte, und reckte sich. Er warf das Buch in einen Papierkorb.

Es war ein heißer Tag. Er stieg in seinen Wagen und schaute auf das Display seines Foto-Handys. Das Bild war gut geworden. Sie war wirklich hübsch.

Er ließ den Wagen an, fädelte sich vorsichtig in den Verkehr ein und folgte dem Bus die Walnut Street hinunter.

5.

Als Byrne nach Hause kam, war es ruhig in seiner Wohnung. Wie hätte es auch anders sein können? Seit mehr als einem Jahr lebte er allein. Zwei Zimmer über einer ehemaligen Druckerei in der Zweiten Straße, spartanisch eingerichtet: ein durchgesessenes Sofa und ein angeschlagener Mahagoni-Couchtisch, ein Fernseher, ein Gettoblaster und ein Stapel Blues-CDs. Im Schlafzimmer ein französisches Bett und ein kleiner, preiswert erstandener Nachtschrank.

Byrne schaltete die Klimaanlage am Fenster ein, ging ins Bad, brach eine Vicodin entzwei und schluckte sie. Er spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Den Medizinschrank ließ er offen. Er redete sich ein, dass er ihn nicht mit Wasser bespritzen wollte, um es hinterher nicht wegwischen zu müssen. In Wahrheit hatte er Angst, sich im Spiegel zu betrachten. Wann hatte er sich das angewöhnt?

Er ging ins Wohnzimmer zurück und legte eine CD von Robert Johnson in den CD-Player. Er war in der richtigen Stimmung, sich Stones in My Passway anzuhören.

Nach seiner Scheidung war er wieder in das Viertel seiner Kindheit gezogen: das Queen Village in South Philadelphia. Sein Vater war Hafenarbeiter gewesen und ein stadtbekannter Spaßvogel. Wie sein Vater und seine Onkel auch war Kevin Byrne ein Two-Streeter, der sich mit der Second Street im Queen Village eng verbunden fühlte – und das würde auch immer so bleiben. Und obwohl es eine Weile dauerte, bis er wieder in den Rhythmus des Viertels eintauchte, verschwendeten die Alteingesessenen keine Zeit, es Byrne durch die drei Standardfragen Süd-Philadelphias zu erleichtern, sich heimisch zu fühlen:

Woher stammen Sie?

Wohnen Sie zur Miete oder im eigenen Haus?

Haben Sie Kinder?

Byrne hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, für eines der kürzlich sanierten Häuser am Jefferson Square, einem neu gestalteten Viertel in der Nähe, eine große Summe zu investieren. Doch er war nicht ganz sicher, ob sein Herz noch für Philadelphia schlug, obwohl er sich nicht vorstellen konnte, die Stadt zu verlassen. Zum ersten Mal war er ein freier Mann. Trotz der Kosten für Colleens College hatte er ein paar Dollar gespart und konnte tun und lassen, was er wollte.

War er überhaupt schon an dem Punkt angelangt, aus dem Polizeidienst auszuscheiden? Könnte er seine Dienstwaffe und seine Marke zurückgeben, seinen Abschied aus dem aktiven Dienst beantragen, seinen Dienstausweis mit dem Vermerk »Im Ruhestand« entgegennehmen und seines Weges gehen?

Er wusste es nicht.

Byrne setzte sich aufs Sofa und zappte durch die Kanäle. Er überlegte, ob er sich ein großes Glas Bourbon eingießen und die ganze Flasche bis zum Einbruch der Dunkelheit leeren sollte. Nein. Im Augenblick war er kein guter Trinker. Im Augenblick gehörte er zu diesen unangenehmen, morbiden Betrunkenen, die in einer vollen Kneipe mutterseelenallein an einer Theke hockten, weil alle anderen Gäste Abstand wahrten.

Sein Handy piepte. Er zog es aus der Tasche und starrte auf das Gerät. Es war ein neues Foto-Handy, das Colleen ihm zum Geburtstag geschenkt hatte, und Byrne war mit den vielen Funktionen noch nicht richtig vertraut. Er sah auf das blinkende Icon und begriff, dass er eine SMS bekommen hatte. Byrne seufzte. Da beherrschte er die Gebärdensprache endlich richtig, schon musste er sich wieder mit einer neuen Art der Verständigung vertraut machen. Er schaute auf das Display. Es war eine SMS von Colleen. Das Verschicken von SMS war heutzutage unter Jugendlichen der Renner, vor allem aber unter Gehörlosen.

Die Mitteilung war leicht zu entziffern:

TY 4 LUNCH :)

Byrne lächelte. Thank you for lunch. Danke fürs Mittagessen. Er war der glücklichste Mann auf der Welt. Er antwortete:

YWLUL

Die Abkürzung für: You are welcome, love you lots. Ich freue mich immer, wenn wir uns sehen. Liebe dich sehr. Colleen antwortete:

LUL 2

Love you lots, too. Dann schrieb sie wie immer:

CBOAO

Das stand für: Colleen Byrne over and out.

Byrne klappte sein Handy zu. Colleen bedeutete ihm mehr als alles auf der Welt.

Die Klimaanlage kühlte den Raum. Byrne überlegte, was er machen sollte. Vielleicht zum Roundhouse fahren und sich in der Abteilung sehen lassen? Er war gerade dabei, sich diese Idee auszureden, als er sah, dass sein Anrufbeantworter blinkte. Er hatte eine neue Nachricht.

Wie weit war der Anrufbeantworter entfernt? Fünf Schritte, sechs, sieben? Für Byrne kam das momentan einem Boston Marathon gleich. Er nahm seinen Stock und trotzte dem Schmerz.

Die Nachricht stammte von Paul DiCarlo, einem hervorragenden Juristen bei der Bezirksstaatsanwaltschaft. DiCarlo und Byrne hatten in den letzten fünf Jahren oft zusammengearbeitet. Jedem Gauner wurden die Knie weich, wenn er Staatsanwalt DiCarlo den Gerichtssaal betreten sah. Immer schick gekleidet, aber ein ganz scharfer Hund. Wenn er einen Verbrecher erst in der Mangel hatte, konnte der einpacken. Niemand hatte mehr Killer in die Todeszellen geschickt als DiCarlo.

Aber die Nachricht, die Paul DiCarlo heute hinterlassen hatte, war gar nicht gut. Eines seiner Opfer hatte es offenbar geschafft, selbst für seine Freilassung aus dem Gefängnis zu sorgen.

Julian Matisse trieb sich wieder auf den Straßen herum.

Unmöglich, aber wahr.

Es war kein Geheimnis, dass Kevin Byrne Morden an jungen Frauen besonderes Interesse entgegenbrachte, und zwar deshalb, weil er solche Fälle mit aller Macht aufklären wollte. Das war so, seitdem Colleen geboren war. Von da an hatte er immer daran denken müssen, dass jede junge Frau jemandes Tochter und jemandes Baby gewesen war. Jede junge Frau war einmal das kleine Mädchen gewesen, das lernte, mit beiden Händen eine Tasse zu halten und stehen zu bleiben, während seine fünf winzigen Finger den Couchtisch umklammerten.

Mädchen wie Gracie. Vor zwei Jahren hatte Julian Matisse eine junge Frau namens Marygrace Devlin vergewaltigt und ermordet.

Gracie Devlin war neunzehn Jahre alt, als sie ermordet wurde. Sie hatte gewelltes braunes Haar, das in weichen Locken auf ihre Schultern fiel, und blasse Sommersprossen. Sie war eine zierliche junge Frau, die im ersten Semester an der Villanova University studierte. Sie hatte eine Schwäche für Röcke im Bauernlook, Indianerschmuck und Notturnos von Chopin. Sie starb in einer kalten Januarnacht in einem dreckigen, leer stehenden Kino in Süd-Philadelphia.

Und dank einer grotesken Rechtsverdrehung war der Mann, der ihr die Würde und das Leben genommen hatte, jetzt aus dem Gefängnis entlassen worden. Julian Matisse war zu fünfundzwanzig Jahren verurteilt und nach zwei Jahren auf freien Fuß gesetzt worden.

Nach zwei Jahren.

Erst in diesem Frühjahr hatte das Gras auf Gracies Grab zu sprießen angefangen.

Matisse war ein Zuhälter und Sadist schlimmster Sorte. Vor Gracie Devlins Ermordung hatte er dreieinhalb Jahre gesessen, weil er einer Frau, die seine Annäherungsversuche zurückgewiesen hatte, mit einem Cuttermesser das Gesicht zerschnitten hatte. Er hatte sie so grausam verunstaltet, dass die Frau zehn Stunden lang operiert werden musste, damit die durchtrennten Muskeln genäht werden konnten, wozu annähernd vierhundert Stiche erforderlich waren.

Als Matisse nach dem Angriff mit dem Cuttermesser aus dem Curran-Frumhold-Gefängnis entlassen worden war – nachdem er nur vierzig Monate seiner zehnjährigen Strafe abgebüßt hatte –, dauerte es nicht lange, bis er zum Mord überging. Byrne und sein Partner Jimmy Purify wollten Matisse des Mordes an einer Kellnerin namens Janine Tillman überführen, die erstochen worden war, doch sie fanden nicht den geringsten Beweis, der Matisse mit der Bluttat in Verbindung brachte. Der bis zur Unkenntlichkeit entstellte Leichnam der Frau wurde im Horrowgate Park gefunden. Sie war in einer Tiefgarage in der Broad Street entführt worden. Man hatte sie vor und nach der Ermordung vergewaltigt.

Eine Augenzeugin aus der Tiefgarage meldete sich bei der Polizei. Ihr wurden eine Reihe Fotos vorgelegt, und auf einem davon erkannte sie Matisse zweifelsfrei wieder. Die Zeugin war eine ältere Frau namens Marjorie Samms. Ehe die Polizei Matisse aufspüren konnte, verschwand Marjorie Samms. Eine Woche später fand man ihre Leiche im Delaware River.

In der Annahme, dass Matisse nach seiner Entlassung aus dem Curran-Frumhold-Gefängnis bei seiner Mutter unterkroch, wurde deren Wohnung observiert, doch Matisse tauchte nicht dort auf. Die Ermittlungen liefen ins Leere.

Doch Byrne wusste, dass er Matisse eines Tages wieder sehen würde.

In einer kalten Januarnacht vor zwei Jahren ging dann der Notruf ein, dass eine junge Frau in einer Gasse hinter einem leer stehenden Kino in Süd-Philadelphia angegriffen worden war. Ein paar Straßen entfernt aßen Byrne und Jimmy gerade zu Abend, als sie den Notruf entgegennahmen. Als sie den Tatort erreichten, war die Gasse leer, doch eine Blutspur führte ins Kino.

Als Byrne und Jimmy das Kino betraten, sahen sie Gracie einsam auf der Bühne liegen. Sie war brutal geschlagen worden. Byrne würde den Anblick nie im Leben vergessen: Gracies lebloser Körper auf der Bühne des menschenleeren Kinos … zarter Dunst stieg über ihr in die kalte Luft … ihre Lebenskraft schwand. Während der Rettungswagen unterwegs war, versuchte Byrne verzweifelt, sie wiederzubeleben. Sie hatte einmal geatmet – ein zarter Lufthauch, der aus ihren Lungen drang, als das Leben sie verließ, und der in Byrnes Körper eingedrungen war. Dann starb sie mit einem leichten Zucken in seinen Armen. Marygrace Devlin hatte neunzehn Jahre, zwei Monate und drei Tage gelebt.

Die Spurensicherung fand einen Fingerabdruck am Tatort. Er gehörte Julian Matisse. Während ein Dutzend Detectives an dem Fall arbeiteten und versuchten, das asoziale Pack einzuschüchtern, mit dem Julian Matisse verkehrte, fanden sie Matisse im Wandschrank eines ausgebrannten Reihenhauses in der Jefferson Street, wo auch ein Handschuh sichergestellt werden konnte, der mit Gracie Devlins Blut beschmiert war. Byrne musste von seinen Kollegen zurückgehalten werden.

Matisse wurde vor Gericht gestellt, schuldig gesprochen und zu fünfundzwanzig Jahren im Staatsgefängnis in Greene County verurteilt.

Nach Gracies Ermordung lief Byrne monatelang in dem Glauben durch die Welt, Gracies Atem wäre noch in ihm und ihre Kraft triebe ihn an, seinen Job zu machen. Lange Zeit hatte er das Gefühl, Gracies Atem wäre das einzig Reine in ihm – etwas, das die Stadt noch nicht besudelt hatte.

Jetzt lief Matisse wieder durch die Straßen und streckte sein Gesicht der Sonne entgegen. Der Gedanke machte Kevin Byrne krank. Er wählte Paul DiCarlos Nummer.

»DiCarlo.«

»Sagen Sie mir, dass ich mich verhört habe.«

»Ich wünschte, das könnte ich, Kevin.«

»Was ist passiert?«

»Sie kennen Phil Kessler?«

Kessler hatte zweiundzwanzig Jahre lang als Detective bei der Mordkommission und zuvor zehn Jahre in verschiedenen anderen Abteilungen der Polizei von Philadelphia gearbeitet – ein unberechenbarer Bursche, der seine Kollegen mehr als einmal in Gefahr gebracht hatte, weil er Details übersah, sich nicht an die Vorschriften hielt oder schlichtweg die Nerven verlor.

In der Mordkommission gab es immer ein paar Kollegen, die nicht gerne mit Leichen zu tun hatten und alles daransetzten, keinen Tatort aufsuchen zu müssen. Sie stellten sich bereitwillig zur Verfügung, Haftbefehle auszustellen, Zeugen aufzuspüren und ins Präsidium zu bringen oder Observierungen vorzunehmen. Zu diesen Leuten gehörte Kessler. Es gefiel ihm, in der Mordkommission zu arbeiten, doch Mord an sich jagte ihm Angst ein.

Byrne war nur in einem Fall Kesslers Partner gewesen – beim Mord an einer jungen Frau, die in einer leer stehenden Tankstelle in Nord-Philadelphia aufgefunden worden war. Es stellte sich heraus, dass sie an einer Überdosis gestorben und keinem Mord zum Opfer gefallen war. Byrne hatte es furchtbar eilig, die Zusammenarbeit mit seinem Ersatzpartner zu beenden.

Vor einem Jahr war Kessler in den Ruhestand getreten. Byrne hatte gehört, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium litt.

»Soviel ich weiß, ist er krank«, sagte Byrne. »Mehr kann ich nicht sagen.«

»Es heißt, er hat nur noch wenige Monate zu leben«, sagte DiCarlo.

Byrne hatte Kessler zwar nicht gemocht, aber einen so grausamen Tod wünschte er keinem. »Ich verstehe nicht, was das mit Julian Matisse zu tun haben soll.«

»Kessler ist zur Bezirksstaatsanwältin gegangen und hat ausgesagt, er und Jimmy Purify hätten den blutigen Handschuh Matisse bei der Festnahme untergeschoben. Er hat seine Aussage beeidet.«

Das Zimmer begann sich zu drehen. Byrne kämpfte um sein Gleichgewicht. »Was reden Sie da, Mann?«

»Ich habe nur wiederholt, was er gesagt hat, Kevin.«

»Und Sie glauben ihm?«

»Erstens ist es nicht mein Fall. Zweitens kümmert sich die Mordkommission um die Sache. Und drittens glaube ich ihm nicht. Jimmy war der aufrechteste Cop, den ich je gekannt habe.«

»Und warum geht man dieser Sache überhaupt nach?«

DiCarlo zögerte. Byrne nahm an, dass jetzt etwas noch Schlimmeres folgte. Aber wie sollte das möglich sein? Nun, er würde es gleich erfahren. »Kessler hatte einen zweiten blutbefleckten Handschuh, Kevin. Er hat ihn der Bezirksstaatsanwältin ausgehändigt. Der Handschuh gehörte Jimmy.«

»So ein Scheiß! Das ist doch eine ganz ausgetrickste Kiste!«

»Ich weiß es. Sie wissen es. Jeder, der mit Jimmy zusammengearbeitet hat, weiß es. Unglücklicherweise vertritt Conrad Sanchez Matisse.«

Mein Gott, dachte Byrne. Conrad Sanchez hatte sich als Pflichtverteidiger einen Namen gemacht. Er war ein Spitzenanwalt, einer der wenigen, der vor langer Zeit beschlossen hatte, im Rahmen der Rechtshilfe Karriere zu machen. Der mittlerweile über Fünfzigjährige war seit mehr als fünfundzwanzig Jahren als Pflichtverteidiger tätig. »Lebt Matisse’ Mutter noch?«

»Keine Ahnung.«

Byrne war es nie gelungen, Matisse’ Verhältnis zu seiner Mutter Edwina zu durchschauen. Obwohl er einen Verdacht hatte. Als sie in Gracies Mordfall ermittelten, erhielten sie einen Durchsuchungsbeschluss für ihre Wohnung. Matisse’ Zimmer sah aus wie das eines kleinen Jungen: Cowboy-Lampenschirme, Star-Wars-Poster an den Wänden, eine Bettdecke mit Spiderman-Motiven.

»Er ist also auf freiem Fuß?«

»Ja«, sagte DiCarlo. »Sie haben ihn vor zwei Wochen aus der Haft entlassen, und bis zur Wiederaufnahme des Verfahrens bleibt er frei.«

»Vor zwei Wochen? Warum habe ich nichts davon gelesen?«

»Das ist nicht gerade ein glorreicher Augenblick in der Geschichte unseres Landes. Sanchez hat einen mitfühlenden Richter gefunden.«

»Wird er elektronisch überwacht?«

»Nein.«

»Diese beschissene Stadt.« Byrne schlug mit der Hand so fest auf die Wand, dass eine Delle zurückblieb. Zum Teufel mit der Kaution, dachte er. Er spürte nicht den geringsten Schmerz. Auf jeden Fall nicht jetzt. »Wo hält er sich auf?«

»Das weiß ich nicht. Wir haben zwei Detectives zu seiner letzten Bleibe geschickt, um ihn ein bisschen unter Druck zu setzen, aber er hat sich aus dem Staub gemacht.«

»Wirklich großartig«, sagte Byrne.

»Hören Sie, ich muss ins Gericht, Kevin. Ich ruf Sie später noch mal an, und dann überlegen wir uns eine Strategie. Keine Sorge, wir holen ihn uns zurück. Diese Beschuldigung gegen Jimmy ist der reinste Schwachsinn. Wir werden sie wie ein Kartenhaus zum Einsturz bringen.«

Byrne legte den Hörer auf die Gabel und stand unter Schmerzen auf. Er nahm seinen Stock und ging durchs Wohnzimmer, schaute aus dem Fenster und beobachtete die Kinder und deren Eltern auf der Straße.

Lange Zeit hatte Byrne geglaubt, das Böse sei etwas Relatives und zeige sich in allen Schattierungen auf dieser Welt. Dann hatte er Gracie Devlins Leichnam gesehen und gewusst, dass der Mann, der diese unsägliche Bluttat begangen hatte, die Ausgeburt der Hölle war. Und auf dieser Erde wurde alles Böse geduldet.

Nachdem Byrne sich vorgestellt hatte, sich einen Tag, eine Woche, einen Monat und ein ganzes Leben dem Müßiggang hinzugeben, stand er nun moralischen Verpflichtungen gegenüber. Plötzlich gab es Leute, die er aufsuchen, und Dinge, die er tun musste, und dabei konnte er auf seine Schmerzen keine Rücksicht nehmen. Er ging ins Schlafzimmer und zog die oberste Schublade des Schranks auf. Er sah Gracies Taschentuch – ein kleines pinkfarbenes seidenes Quadrat.

Diesem Stück Stoff haftete eine schreckliche Wahrheit an. Das Tuch hatte in Gracies Tasche gesteckt, als sie ermordet worden war. Gracies Mutter hatte darauf bestanden, dass Byrne es an dem Tag an sich nahm, als Matisse verurteilt worden war. Nun zog Byrne es aus der Schublade und …

… ihre Schreie hallen in seinem Kopf … ihr Atem dringt in seinen Körper … ihr warmes, glänzendes Blut überschwemmt ihn in der kalten Nachtluft …

… trat zurück. Er hörte seinen Puls in den Ohren rauschen. Im ersten Augenblick weigerte er sich zu akzeptieren, was er soeben erlebt hatte. Es war die Wiederkehr einer beängstigenden Macht, die er Teil der Vergangenheit glaubte.

Seine Fähigkeit, gewisse Dinge zu erahnen, war zurückgekehrt.