Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: EDHASA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

En una carta a Harold Ober, su editor, Francis Scott Fitzgerald le explicaba que concebía sus relatos como si fueran novelas. No se refería a la extensión naturalmente, ni a la complejidad de la trama, sino a las emociones que debían provocar, a su capacidad de conmover a los lectores. Esta explicación quizás encierra la clave de su modo de concebir relatos. Los mejores de ellos, que son muchos, podrían haber sido novelas. Por la hondura de los personajes, por el absoluto dominio sobre la historia que se está narrando, por la capacidad de hacer visible aquello que no se narra y que el lector descubre. La insistencia en las emociones recorre toda su obra, marcada por una serie de temas en los que probablemente sea el maestro indiscutido: las ambiciones de la juventud, el miedo al fracaso, las diversas y dolorosas maneras de desperdiciar una vida, el desamor, la soledad, lo irrecuperable. No hay que olvidar que uno de sus textos más célebres se titula Bancarrota emocional. Como tantos otros novelistas, Fitzgerald durante largo tiempo fue menospreciado como escritor de cuentos. El tiempo corrigió este desdén. Algunos de sus relatos son obras maestras y están entre lo mejor de la literatura norteamericana del siglo XX. Baste mencionar Babilonia revisitada, El diamante tan grande como el Ritz o El extraño caso de Benjamin Button. Esta antología preparada por Carlos Gamerro es una muestra reiterada de ese talento, de una voz distintiva. La prosa clara e iluminadora de Fitzgerald sorprende y emociona igual hoy que en su tiempo. Aquello en lo que tanto trabajó constituye su triunfo póstumo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 415

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

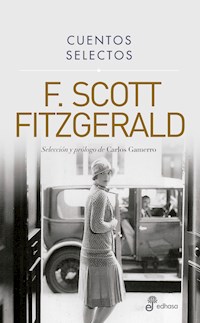

Francis Scott Fitzgerald

CUENTOS SELECTOS

Selección y prólogo de Carlos Gamerro

Traducción de Teresa Arijón y Bárbara Belloc

En una carta a Harold Ober, su editor, Francis Scott Fitzgerald le explicaba que concebía sus relatos como si fueran novelas. No se refería a la extensión naturalmente, ni a la complejidad de la trama, sino a las emociones que debían provocar, a su capacidad de conmover a los lectores. Esta explicación quizás encierra la clave de su modo de concebir relatos. Los mejores de ellos, que son muchos, podrían haber sido novelas. Por la hondura de los personajes, por el absoluto dominio sobre la historia que se está narrando, por la capacidad de hacer visible aquello que no se narra y que el lector descubre. La insistencia en las emociones recorre toda su obra, marcada por una serie de temas en los que probablemente sea el maestro indiscutido: las ambiciones de la juventud, el miedo al fracaso, las diversas y dolorosas maneras de desperdiciar una vida, el desamor, la soledad, lo irrecuperable. No hay que olvidar que uno de sus textos más célebres se titula Bancarrota emocional.

Como tantos otros novelistas, Fitzgerald durante largo tiempo fue menospreciado como escritor de cuentos. El tiempo corrigió este desdén. Algunos de sus relatos son obras maestras y están entre lo mejor de la literatura norteamericana del siglo XX. Baste mencionar Babilonia revisitada, Un diamante tan grande como el Ritz o El curioso caso de Benjamin Button.

Esta antología preparada por Carlos Gamerro es una muestra reiterada de ese talento, de una voz distintiva. La prosa clara e iluminadora de Fitzgerald sorprende y emociona igual hoy que en su tiempo. Aquello en lo que tanto trabajó constituye su triunfo póstumo.

Fitzgerald, Francis Scott

Cuentos selectos / Francis Scott Fitzgerald ; compilado por Carlos Gamerro. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Edhasa, 2021.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

Traducción de: Bárbara Belloc ; Teresa Arijón.

ISBN 978-987-628-626-8

1. Narrativa Estadounidense. 2. Cuentos. I. Gamerro, Carlos, comp. II. Belloc, Bárbara, trad. III. Arijón, Teresa, trad. IV. Título.

CDD 813

Diseño de cubierta: Eduardo Ruiz

Edición en formato digital: septiembre de 2021

© Francis Scott Fitzgerald, 1920, 1922, 1929, 1931, 1936, 1939, 1940

© de la traducción Teresa Arijón y Bárbara Belloc, 2017

© del prólogo Carlos Gamerro, 2017

© de la presente edición Edhasa, 2021

Avda. Córdoba 744, 2º piso C

C1054AAT Capital Federal

Tel. (11) 50 327 069

Argentina

E-mail: [email protected]

http://www.edhasa.com.ar

Diputación, 262, 2º 1ª, 08007, Barcelona

E-mail: [email protected]

http://www.edhasa.es

ISBN 978-987-628-626-8

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Conversión a formato digital: Libresque

Índice

CubiertaPortadaSobre este libroCréditosLos cuentos de F. Scott Fitzgerald, por Carlos GamerroBernice se corta el cabelloEl palacio de hieloEl cusioso caso de Benjamin ButtonUn diamante tan grande como el RitzSueños de inviernoLa última de las bellezas sureñasBabilonia revisitadaEl Crack-UpLa década perdidaHiervan agua… mucha aguaMano a mano con un genioPat Hobby y Orson WellesSobre el autorSobre Carlos GamerroLos cuentos de F. Scott Fitzgerald

Corría el año 1919 cuando Francis Scott Fitzgerald, rechazado por la belleza sureña Zelda Sayre con la frase que legaría a Daisy en El gran Gatsby (“Las chicas ricas no se casan con los chicos pobres”), ideó el plan más absurdo e improbable jamás concebido por enamorado alguno en situación análoga: volvería a su casa, escribiría una novela durante el verano, se haría rico con ella y volvería a Montgomery, Alabama, a tiempo para casarse con Zelda antes de que algún otro le ganara de mano (Gatsby idearía un plan parecido, aunque con mayores probabilidades de éxito: decidió hacerse gángster). La novela, A este lado del paraíso, se publicaría el 26 de marzo de 1920, vendería 41.075 ejemplares el primer año, haría famoso a su joven autor y le permitiría concretar su sueño: la novela y Francis y Zelda se casaron el 3 de abril del mismo año. En “Mi ciudad perdida”, Fitzgerald describió así las emociones del momento: “Recuerdo de aquellos tiempos un viaje en taxi, una tarde, entre edificios muy altos, bajo un cielo malva y rosa; empecé a berrear porque tenía todo lo que quería y sabía que nunca en mi vida volvería a ser tan feliz”.

La anécdota condensa muchos de los motivos característicos de la literatura del autor: el valor absoluto asignado a la juventud, asociada siempre a los cortos veranos del norte e inseparable, por eso, de la trágica conciencia de su carácter efímero; la figura de la muchacha dorada como emblema de todo lo que la vida tiene de deseable, y que se alcanzará sólo si ella es alcanzada; la fe en los sueños y en nuestra capacidad para realizarlos; la certeza de que si logramos hacerlo, nuestros errores, o la mala suerte, o apenas el tiempo, los disiparán como humo y que, por todo esto, el único refugio de los sueños está en el pasado. Como resume Dexter Green, el protagonista de “Sueños de invierno”: “Hace mucho, mucho tiempo [...] existía algo en mí, y ahora eso ha desaparecido. Ahora eso ha desaparecido. No puedo llorar. No puedo lamentarlo. Ha desaparecido y no volverá jamás”.

Los primeros cuentos de Fitzgerald, publicados en revistas de moda como The Saturday Evening Post y Esquire, y que siendo muy bien pagados les permitieron a él y a Zelda llevar el tren de vida al que aspiraban, pueden leerse como “guías para la juventud”, o más bien como “instrucciones para ser un joven moderno”; “Bernice se corta el cabello” se elaboró, de hecho, a partir de las cartas que Fitzgerald le escribía a su hermana con ese loable propósito en mente. En esta historia de la mosquita muerta pueblerina que termina triunfando sobre la sofisticada y moderna “chica Fitzgerald” aparece, también, la oposición entre la ciudad sofisticada pero perversa y el pueblo chico mediocre pero moralmente firme, que luego se replicará, bajo la forma del conflicto este/oeste (Nueva York y Chicago, East Egg y West Egg, Europa y América) en muchos de los cuentos y las novelas del autor.

Criado en el gélido clima y las rígidas normas morales del Midwest, y educado en la más sofisticadas y cosmopolitas normas de Princeton (donde las despiadadas normas morales se reescriben como despiadadas normas sociales), Fitzgerald sintió la seducción del sur, de sus aristocráticas y vaporosas mujeres en sus eternos vestidos blancos, de sus largos veranos lánguidos en los cuales es posible abrigar la ilusión de que la juventud durará para siempre. El sur de Fitzgerald se parece muy poco al duro sur de Faulkner, Carson McCullers y Flannery O’Connor; es menos un sur conocido y vivido que “un sueño del norte”, como lo siente el joven protagonista de “La última de las bellezas sureñas”. Las “Southern belles” de los cuentos situados en el poblado ficcional de Tarleton, Georgia, son parientas cercanas de la Scarlett O’Hara de Lo que el viento se llevó y de la Blanche DuBois de Un tranvía llamado deseo, e incluyen a Sally Carrol Happer de “El palacio de hielo” –que termina regresando a la molicie sureña tras experimentar los rigores físicos y morales del frío norteño–, a Ailie Calhoun, protagonista de “La última de las bellezas sureñas” –que durante la guerra se enamora de un patán norteño cuyo uniforme disimula las diferencias sociales, que la fatalidad del traje civil volverá flagrantes y decisivas–, y por supuesto, a la Daisy de El gran Gatsby, arquetipo platónico de todas ellas.

“Se acordó del pobre Julian y de la romántica y reverencial admiración que sentía por ellos [los ricos] y de cómo una vez había comenzado un cuento con las palabras ‘Los ricos muy ricos son diferentes de ti y de mi. Y alguien le dijo a Julian, Sí, tienen más dinero, y a Julian eso no le causó gracia. Creía que se trataba de una raza especial y glamorosa y el descubrimiento de que no era así lo destruyó tanto como todas las otras cosas que lo destruyeron.” El párrafo es de “Las nieves del Kilimanjaro” de Ernest Hemingway, y el “Julian” del cuento no es otro que Francis Scott Fitzgerald, claro. Por si quedaran dudas, la frase aparece en su cuento “Niño rico”: “Déjame contarte algo acerca de los ricos muy ricos. Ellos son diferentes de ti y de mi. Poseen y disfrutan tempranamente, y eso les hace algo, los hace blandos donde nosotros somos duros, y cínicos donde somos confiados, de modos difíciles de entender, a no ser que hayas nacido rico. En el fondo de sus corazones se creen mejores que nosotros, porque nosotros tuvimos que descubrir por nuestra cuenta los refugios y las compensaciones de la vida”. Como se ve, poco hay de admiración embobada y boquiabierta en este párrafo; sí, en cambio, un finamente calibrado equilibrio entre fascinación, rechazo y condena. Con su habitual arrogancia, más marcada cuando se aplicaba a sus viejos amigos, y sobre todo cuando eran buenos escritores, Hemingway se equivoca: Fitzgerald sabía desde un principio que los ricos lo desilusionarían; y como había descubierto a edad temprana que la desilusión era su tema, cultivó en su relación con los ricos y famosos esta figura de su destino. Como le sucedió a Balzac con la aristocracia francesa, Fitzgerald los fustigaba porque quería creer en ellos, y ellos nunca estaban a la altura de sus expectativas: el snob desencantado puede muchas veces llegar a ser un crítico más feroz que el revolucionario convencido. O, para decirlo en palabras del propio Fitzgerald, en “El Crack-up”: “Abrigaría siempre una desconfianza permanente, una cierta animosidad hacia la clase acomodada; no se trataba de la convicción de un revolucionario, sino del odio latente de un campesino”.

Tan finamente y equilibradas ambivalencias informan “Un diamante tan grande como el Ritz”, que ya desde el título combina el mundo de maravillas del cuento de hadas con el de la mundana Nueva York de los años 20; el cuento es a la vez una fábula sobre los encantos –o encantamientos– de los ricos y la riqueza, y una crítica de estos que trasciende lo social para adentrarse en lo metafísico, como bien ilustra la escena de Braddock T. Washington hablándole a Dios de igual a igual, ofreciéndose a “comprarlo” para que haga volver atrás el tiempo. “No se puede repetir el pasado”, advierte Nick Carraway a Gatsby en algún momento de la novela que los contiene, desencadenando la respuesta: “Por supuesto que se puede”. Gatsby tenía razón, sólo que equivocó la manera: no es en la realidad sino en la ficción que este milagro es posible. Como si quisiera también recurrir a la ficción para explorar las consecuencias de este anhelo, en la otra fábula incluida en este volumen, “El curioso caso de Benjamin Button”, el regreso al pasado se realiza de manera rigurosa y precisa: Benjamin nace de setenta años y va rejuveneciendo a lo largo de toda su vida, atravesando las etapas de la edad madura, la adulta, la juventud y la niñez en reverso, hasta llegar a bebé y a la nada anterior al nacimiento, procedimiento que luego recrearían, entre otros, Alejo Carpentier en “Viaje a la semilla” y Manuel Mujica Láinez en “La escalinata de mármol”. Es posible que la lectura de esta fábula aplaque el anhelo de muchos de volver atrás el tiempo, aunque la duda que a uno le queda al terminarla es si la vida vivida al revés es mucho peor que la vivida al derecho: el signo de ambas es la pérdida de todo lo que fue nuestro algún día.

Algunos escritores tienen la suerte, o la habilidad artística, de convertir su destino en una metáfora (o más bien metonimia) del país, la sociedad, la época en que vivieron. James Joyce veía en su vida una parábola de la suerte de Irlanda entera; análogamente, si los cuentos de Fitzgerald le dieron su nombre, sus costumbres y valores a una época, la “Era del Jazz”, el Crack del 29 determinaría el fin de esta y de la vida que su creador llamaba suya: en 1930 Zelda comenzaría la serie de internaciones que seguiría hasta su muerte, y el alcoholismo de Fitzgerald se agravaría. Los cuentos y las novelas de esta época son, consecuentemente, más sombríos y pesimistas: sobre ellos flota el aliento del desconcierto y la tragedia: “Babilonia revisitada” supone, como su título, indica una desangelada mirada sobre la vida pasada y también sobre la literatura que la había celebrado; no tiene ni intenta tener el encanto y la frescura de los primeros cuentos, y tal vez por eso incluye algunas de las escenas más desoladoras y mejor escritas de toda su obra. “La década perdida” es a duras penas un cuento, más bien una estampa o breve viñeta, pero cada línea es un prodigio; a través de la figura de Louis Trimble, el hombre que “vuelve” a Nueva York tras pasar diez años completamente borracho y fuera del mundo, y está ahora interesado en “El cuello... Cómo la cabeza se une al cuerpo. [...] Es una cuestión de ritmo... Cole Porter volvió a los Estados Unidos en 1928 porque intuyó que había nuevos ritmos en el aire”, es posible entrever la del propio Fitzgerald, siempre atento a las formas en que la modernidad se renueva constantemente a sí misma. “El Crack-up”, único texto de esta antología que pertenece a la forma del ensayo autobiográfico, antes que a la ficción, enuncia la finalidad de este proceso, la certeza de que ninguna recuperación, ni siquiera redención, es posible: “A veces, sin embargo, hay que conservar el plato cuarteado en la alacena [...] Nunca se lo podrá volver a calentar sobre la hornalla [...] no se lo llevará a la mesa cuando haya visitas, pero servirá para poner galletitas a la noche tarde o guardar restos de comida en la heladera...”.

F. Scott Fitzgerald ha sido denominado “el último romántico” (no por nada nombró una de su novelas más ambiciosas, Suave es la noche, a partir de la “Oda a un ruiseñor” de John Keats), y el romántico que había en él, y que nunca terminó de morir, hallaría su expresión en la inconclusa El último magnate, la historia de uno de los “fabricantes de sueños” de Hollywood, el productor Monroe Stahr, y que necesariamente engendraría su contracara en el mercenario autor de guiones que protagoniza el volumen Historias de Pat Hobby. Fitzgerald abandona en esta colección los acentos del drama romántico, la tragedia y las tentaciones de la autocompasión, y asume las formas amorales y gozosas de la picaresca; en el último de esta antología, “Pat Hobby y Orson Welles”, Fitzgerald pone lado a lado a un hombre de talla heroica, el más grande director de cine del momento, con uno de esos eternos buscavidas de Hollywood, como haría años después Tim Burton en una memorable escena de su Ed Wood.

Carlos Gamerro

Bernice se corta el cabello

I

Los sábados, cuando caía la noche, desde el primer tee del campo de golf se veían las ventanas del club como una línea amarilla sobre un océano negro y ondulante. Las olas de ese océano, por así decirlo, eran las cabezas de una multitud de caddies curiosos, de algunos choferes ingeniosos y de la hermana sorda del instructor; y también había olas extraviadas y tímidas que, de haberlo querido, habrían podido entrar en el club. Eran la galería.

El palco estaba adentro. Consistía en un círculo de sillas de mimbre alineadas a lo largo de la pared del salón que funcionaba como lugar de reuniones y pista de baile. En los bailes de los sábados por la noche predominaba el público femenino; una numerosa Babel de damas maduras, de ojos impúdicos y corazones gélidos tras los impertinentes y los amplios escotes. La función principal del palco era criticar. Ocasionalmente expresaba cierta admiración reticente, pero jamás aprobación; porque las damas mayores de treinta y cinco años saben muy bien que cuando los jóvenes organizan un baile en verano lo hacen con las peores intenciones del mundo, y que si no fuese por el bombardeo de las miradas glaciales alguna pareja perdida bailaría extraños interludios bárbaros por los rincones, y las chicas más solicitadas, más peligrosas, se dejarían besar en las limusinas estacionadas de las viudas incautas.

Al fin y al cabo, este círculo de críticas no está lo suficientemente cerca del escenario como para ver las caras de los actores y captar los apartes más sutiles. Sólo pueden fruncir el ceño y ladear la cabeza, formular preguntas y extraer conclusiones satisfactorias a partir de un conjunto de hipótesis, como aquella que postula que todo joven acaudalado lleva una vida de perdiz perseguida por los cazadores. Pero nunca llegan a comprender el drama del cambiante y a medias cruel mundo de la adolescencia.

No; los palcos, el foso de la orquesta, los protagonistas y el coro están representados por una mezcla de rostros y voces que giran al quejumbroso ritmo africano de Dyer y su orquesta de baile.

Desde Otis Ormonde, de dieciséis años, a quien todavía le faltan dos años más en Hill School, hasta G. Reece Stoddard, sobre cuyo escritorio cuelga un diploma de abogado de Harvard; desde la pequeña Madeleine Hogue, que se siente rara e incómoda con el cabello recogido en un rodete, hasta Bessie MacRae, que ha sido el alma de la fiesta quizá durante demasiado tiempo —ya van más de diez años—, el grupo no sólo es el centro de la escena, sino que reúne a las únicas personas que tienen una visión completa y despejada del escenario.

La música termina con un toque de trompeta y un golpe seco, rotundo. Las parejas intercambian sonrisas fáciles, artificiales, y repiten jocosamente “la-di-da-da-dum-dum” hasta que la estridencia de las jóvenes voces femeninas se destaca sobre el estallido de aplausos.

Algunos muchachos, decepcionados, sorprendidos cuando estaban a punto de entrar en la pista, regresaron de mala gana a las paredes. Porque esto no se parecía en nada a los bulliciosos bailes de Navidad; estos bailes de verano eran agradablemente cálidos y excitantes, y hasta los matrimonios más jóvenes se atrevían a bailar antiguos valses y extenuantes foxtrots bajo la mirada tolerante y divertida de sus hermanos y hermanas menores.

Warren McIntyre, que estudiaba en Yale sin tomárselo muy en serio, uno de los muchachos sin suerte, buscó un cigarrillo en el bolsillo de su chaqueta y salió a la amplia terraza en penumbra, donde las parejas distribuidas en las mesas bajo la luz de los faroles llenaban la noche de palabras vagas y risas confusas. Saludó con la cabeza a los menos absortos. Al pasar junto a cada pareja, recordaba algún fragmento semiolvidado de una historia, porque la ciudad era pequeña y todos conocían a la perfección el pasado ajeno. Allí estaban, por ejemplo, Jim Strain y Ethel Demorest, comprometidos en secreto desde hacía tres años. Todos sabían que en cuanto Jim se las ingeniara para conservar un trabajo más de dos meses Ethel se casaría con él. Pero qué aburridos parecían, y con cuánto hastío miraba Ethel a Jim algunas veces, como si se preguntara por qué había dejado crecer la vid de su cariño sobre aquel álamo frágil sacudido por el viento.

Warren tenía diecinueve años y casi sentía lástima de sus amigos que no habían ido al Este, a la universidad. Pero, como la mayoría de los jóvenes, se jactaba de las chicas de su ciudad cuando estaba lejos. Chicas como Genevieve Ormonde, que asistía a todos los bailes, fiestas familiares y partidos de béisbol en Princeton, Yale, Williams y Cornell; o como Roberta Dillon, de ojos negros, tan célebre entre su generación como Hiram Johnson o Ty Cobb; y, por supuesto, como Marjorie Harvey, que además de tener cara de hada y una lengua deslumbrante y que provocaba desconcierto era celebrada con toda justicia por haber hecho tres piruetas seguidas en el último baile oficial de New Haven.

Warren, que se había criado en la misma calle que Marjorie, en la casa de enfrente, estaba “loco por ella” desde hacía mucho tiempo. Y aunque a veces Marjorie parecía retribuir su sentimiento con lánguida gratitud, lo había sometido a su prueba infalible y le había informado con toda seriedad que no lo amaba. La prueba era simple e indiscutible: cuando Marjorie estaba lejos de él, lo olvidaba y tenía aventuras con otros muchachos. Esto desalentaba a Warren, sobre todo porque Marjorie hacía viajes cortos durante todo el verano y cuando regresaba, durante los dos o tres primeros días, se acumulaban grandes pilas de cartas sobre la mesa del vestíbulo de los Harvey, todas dirigidas a Marjorie, con distintas caligrafías masculinas. Para empeorar todavía más las cosas, durante todo el mes de agosto recibió la visita de su prima Bernice, de Eau Claire, y se volvió imposible verla a solas. Siempre había que buscar a alguien que se ocupara de Bernice. Y con el correr del verano eso se volvía cada vez más difícil.

Por mucho que Warren venerara a Marjorie, tenía que admitir que su prima Bernice era bastante insulsa. Era bonita, tenía pelo negro y semblante saludable, pero no era divertida en las fiestas.

Cada sábado, por obligación, Warren bailaba una larga y esforzada pieza con Bernice para complacer a Marjorie, pero lo único que conseguía era aburrirse.

—Warren…

Una voz suave a sus espaldas interrumpió sus pensamientos; al darse vuelta vio a Marjorie, sonrosada y radiante como de costumbre. Cuando ella le puso la mano sobre el hombro, lo envolvió un resplandor casi imperceptible.

—Warren —murmuró—, hazme un favor: baila con Bernice. Hace casi una hora que está clavada con ese chiquilín de Otis Ormonde.

El resplandor que envolvía a Warren se esfumó por completo.

—Bueno, está bien —respondió sin mucho entusiasmo.

—No te importa, ¿verdad? Procuraré que tampoco quedes clavado.

—No te preocupes por eso.

Marjorie sonrió… y su sonrisa fue el mejor agradecimiento.

—Eres un ángel, estoy en deuda contigo.

Con un suspiro, el ángel miró en dirección a la terraza, pero Bernice y Otis no estaban a la vista. Regresó al salón y frente al baño de damas encontró a Otis, en el centro de un grupo de muchachos que se retorcían de risa. Otis blandía un palo de madera que había tomado de algún sitio y no paraba de hablar.

—Fue a retocarse el peinado —anunció furibundo—. La estoy esperando para bailar con ella otra hora seguida.

Volvieron a reírse a carcajadas.

—¿Por qué no me reemplaza alguno de ustedes? —se lamentó con resentimiento—. A ella le gusta la variedad.

—Pero, Otis —sugirió un amigo—. Justo ahora que te estabas acostumbrando…

—¿Y ese palo, Otis? —preguntó Warren, sonriendo.

—¿Qué palo? Ah, ¿esto? Es un palo de golf. En cuanto salga del baño, la golpeo en la cabeza y vuelvo a embocarla en el hoyo.

Aullando de risa, Warren se dejó caer en un sofá.

—No te preocupes, Otis —consiguió decir por fin—. Yo te sustituiré ahora.

Otis simuló un desmayo repentino y le entregó el palo a Warren.

—Por si llegaras a necesitarlo, viejo —dijo con voz ronca.

Por muy bella y brillante que sea una chica, si los bailarines no se disputan sus encantos en la pista, sus acciones estarán en baja. Es probable que algunos muchachos prefieran su compañía a la de esas mariposas que bailan doce piezas seguidas una misma noche; pero los jóvenes de esta generación alimentada a jazz son inquietos por naturaleza y la idea de bailar más de un foxtrot entero con la misma chica les resulta desagradable, por no decir odiosa. Y si la cosa se prolonga unos cuantos bailes y varios intervalos, la chica puede estar segura de que el joven, una vez liberado, no volverá a pisar sus caprichosos pies.

Warren bailó toda la pieza siguiente con Bernice, y por fin, aprovechando una pausa, la condujo a una mesa en la terraza. Hubo un momento de silencio, Bernice movía sin gracia el abanico.

—Hace más calor aquí que en Eau Claire —dijo.

Warren reprimió un suspiro y asintió. Seguramente era cierto, pero no lo sabía ni le importaba. Se preguntó distraído si Bernice tenía poca conversación porque nadie le prestaba atención, o si nadie le prestaba atención porque tenía poca conversación.

—¿Vas a quedarte mucho tiempo? —le preguntó, y enseguida se puso colorado. Bernice seguramente sospecharía las razones de su pregunta.

—Una semana más —respondió, y lo miró como esperando abalanzarse sobre la próxima frase en cuanto saliera de sus labios.

Warren empezó a ponerse nervioso. Presa de un repentino impulso caritativo, decidió probar con Bernice una de sus especialidades. Se dio vuelta y la miró a los ojos.

—Tu boca es para comerla a besos —murmuró en voz muy baja.

Era la frase que solía decirles a las chicas en los bailes de la universidad mientras conversaban a media luz. Bernice se sobresaltó visiblemente al escucharla. Se puso roja como un tomate y agitó con torpeza su abanico. Nadie le había dicho jamás una frase subida de tono.

—¡Atrevido! —La palabra se le escapó sin darse cuenta, y se mordió el labio. Intentó componer el error y ser simpática, y esbozó una sonrisa nerviosa. Demasiado tarde.

Warren se enojó. Aunque ninguna chica se la tomaba en serio, la frase casi siempre provocaba risas o alguna clase de despliegue sentimental. Y además no soportaba que lo llamaran atrevido, salvo en broma. El impulso caritativo se esfumó, y cambió abruptamente de tema.

—Jim Strain y Ethel Demorest siguen juntos como siempre —comentó.

Eso combinaba mejor con su estilo, pero una punzada de dolor ensombreció el alivio que le causaba cambiar de tema. Los hombres no hablaban de bocas besables con Bernice, pero ella sabía que les decían cosas así a las otras chicas.

—Ah, sí —dijo Bernice, y se rio—. Escuché decir que llevan años perdiendo el tiempo, sin un centavo para poder casarse. ¿No es una imbecilidad?

El disgusto de Warren aumentó. Jim Strain era amigo de su hermano y, además y en cualquier caso, le parecía de pésima educación burlarse de alguien porque no tenía dinero. Pero Bernice no había querido burlarse de nadie. Sólo estaba nerviosa.

II

Eran más de las doce cuando Marjorie y Bernice llegaron a casa y se dieron las buenas noches en el rellano de la escalera. Aunque eran primas, no eran íntimas. En realidad, Marjorie no tenía amigas íntimas: las chicas le parecían estúpidas. Bernice, por el contrario, añoraba intercambiar esas confidencias matizadas con risas y lágrimas —que a su entender eran un elemento indispensable en cualquier relación entre mujeres— durante la visita organizada por sus padres. Pero en este aspecto Marjorie le resultaba bastante fría; cuando hablaba con ella sentía, en cierto modo, la misma dificultad que cuando hablaba con los varones. Marjorie nunca se reía sin motivo, jamás se asustaba, rara vez se sonrojaba, y de hecho tenía muy pocas de esas cualidades que Bernice consideraba adecuada y dichosamente femeninas.

Esa noche, entretenida con el cepillo de dientes y el dentífrico, Bernice se preguntó por centésima vez por qué nadie le prestaba atención cuando estaba lejos de su casa. Nunca se le había ocurrido pensar que el éxito social del que disfrutaba en su ciudad natal se debía a que su familia era la más rica de Eau Claire, a que su madre no paraba de invitar gente y ofrecer meriendas en honor de su hija antes de cada baile, y al hecho de que le hubiera comprado un automóvil para dar vueltas por ahí. Como la mayoría de las chicas, Bernice se había criado con leche caliente preparada por Annie Fellows Johnston y con esas novelas donde la mujer es amada debido a ciertas cualidades femeninas misteriosas, siempre mencionadas pero nunca explicadas con detalle.

Bernice se sentía levemente herida por no ser solicitada. No sabía que, de no ser por la exhaustiva campaña que Marjorie había llevado a cabo, habría bailado toda la noche con el mismo galán; pero sí sabía que, incluso en Eau Claire, otras chicas en peor posición social y con menos atributos eran mucho más populares que ella. Bernice atribuía el éxito al hecho de que esas chicas, en cierto modo sutil, no tenían escrúpulos. Eso nunca le había quitado el sueño, pero de haber ocurrido, su madre le habría asegurado que las otras no se valoraban a sí mismas y que los hombres sólo respetaban a mujeres como Bernice.

Apagó la luz del baño y tuvo el impulso de ir a charlar un rato con su tía Josephine, que tenía la luz encendida. Las chinelas mullidas la llevaron sin hacer ruido por la alfombra del corredor, pero escuchó voces en la habitación y se detuvo delante de la puerta entreabierta. Entonces oyó su nombre, y aunque no tenía la clara intención de escuchar a escondidas, se quedó inmóvil, indecisa, mientras el hilo de la conversación atravesaba su conciencia como enhebrado en una aguja.

—¡Es un caso perdido! —Era la voz de Marjorie—. ¡Ah, ya sé lo que vas a decir! ¡Mucha gente comenta lo linda y lo dulce que es, y lo bien que cocina! ¿Y con eso qué? Es más aburrida que una ostra. No les gusta a los hombres.

—¿Y qué importancia tiene la popularidad barata?

La señora Harvey sonaba disgustada.

—Es lo más importante del mundo cuando tienes dieciocho años —respondió Marjorie con énfasis—. Yo hice todo lo que pude. Fui amable y convencí a unos cuantos para que bailaran con ella, pero los hombres no soportan aburrirse. ¡Cuando pienso en ese cutis deslumbrante desperdiciado en semejante tonta, y en cómo lo aprovecharía Martha Carey, me dan ganas de…!

—La amabilidad es cosa del pasado.

La voz de la señora Harvey dejaba traslucir que las situaciones de la vida moderna la superaban. Cuando ella era joven, todas las señoritas de buena familia lo pasaban divinamente bien.

—Bueno —dijo Marjorie—, ninguna chica puede hacerse cargo todo el tiempo de una invitada estúpida y pesada, porque en esta época de la vida lo único que te importa es tu propia persona. Incluso intenté darle algunas pistas sobre ropa y otras cosas, pero se puso furiosa. Me miró mal… Tiene sensibilidad suficiente para comprender que no le va demasiado bien, pero apuesto que se consuela pensando que es virtuosa, y que yo soy demasiado alegre y voluble y voy a terminar mal. Eso piensan todas las chicas a las que nadie presta atención. ¡Son unas amargadas! ¡Sarah Hopkins anda diciendo por ahí que Genevieve, Roberta y yo somos como gardenias: flores de un día! Apuesto a que daría diez años de su vida y su educación europea por ser flor de un día y tener a tres o cuatro hombres enamorados de ella, y que se la arrebataran unos a otros de los brazos después de unos pocos pasos de baile.

—Me parece —interrumpió la señora Harvey con cansancio— que podrías hacer algo por Bernice. Sé que no es una chica particularmente vivaz.

Marjorie resopló.

—¡Vivaz! ¡Dios mío! Jamás la escuché decirle nada a un chico excepto que hace calor, o que la pista está atestada de gente, o que el año que viene irá a estudiar a Nueva York. A veces les pregunta qué automóvil tienen y les dice la marca del suyo. ¡Apasionante!

Después de un breve silencio, la señora Harvey retomó su cantilena.

—Lo único que sé es que otras chicas que no son ni la mitad de dulces y atractivas consiguen pareja. Martha Carey, por ejemplo, es gorda y malhablada y tiene una madre inconfundiblemente vulgar. Roberta Dillon está tan delgada este año como para recomendarle que pase una temporada en Arizona. Y encima baila hasta caerse muerta.

—Pero, mamá —objetó Marjorie con impaciencia—, Martha es alegre e ingeniosa y es una chica tremendamente seductora, y Roberta es una bailarina excepcional. ¡Hace siglos que es la preferida de todos!

La señora Harvey bostezó.

—Creo que la culpa de todo la tiene esa loca sangre india de Bernice —continuó Marjorie—. Quizá está volviendo a sus orígenes. Las mujeres indias se quedaban sentadas, tiesas como postes, y nunca decían nada.

—Vete a la cama, niña tonta —rio la señora Harvey—. Jamás te lo habría contado de haber sabido que ibas a recordarlo. Y pienso que la mayoría de tus ideas son idioteces consumadas —concluyó soñolienta.

Hubo otro silencio: Marjorie se preguntaba si valía o no la pena convencer a su madre. Era casi imposible convencer de nada a las personas mayores de cuarenta años. A los dieciocho nuestras convicciones son montañas desde donde oteamos el horizonte; a los cuarenta y cinco son cuevas donde nos escondemos.

Habiendo llegado a esa conclusión, Marjorie le dio las buenas noches a su madre. Cuando salió de la habitación, el pasillo estaba vacío.

III

A la mañana siguiente, tarde, Marjorie estaba desayunando. Bernice entró, la saludó con un buenos días más bien formal, se sentó frente a ella, la miró fijo y se humedeció ligeramente los labios.

—¿Qué te pasa? —preguntó Marjorie, desconcertada. Bernice hizo una pausa antes de arrojar la bomba.

—Anoche te escuché hablar de mí con tu madre.

Marjorie se sorprendió, pero apenas se sonrojó un poco y, cuando habló, su voz no temblaba.

—¿Dónde estabas?

—En el pasillo. No era mi intención escuchar… al principio.

Después de una involuntaria mirada de desprecio, Marjorie bajó los ojos y se concentró en mantener un copo de maíz en perfecto equilibrio sobre su dedo índice.

—Creo que será mejor que vuelva a Eau Claire, si tanto te molesto. —El labio inferior le temblaba con violencia, y prosiguió con voz indecisa—: Yo intenté ser amable pero… al principio nadie me prestaba la más mínima atención y después me insultaron. Nunca traté así a mis invitados.

Marjorie se quedó callada.

—Pero soy un estorbo, ya lo sé. Soy un peso para ti. No les gusto a tus amigos. —Hizo una pausa, y entonces recordó otro agravio—. Por supuesto que me enfurecí la semana pasada cuando insinuaste que ese vestido no me quedaba bien. ¿Piensas que no sé vestirme sola?

—No —murmuró Marjorie, a media voz.

—¿Qué?

—Yo no te insinué nada —dijo Marjorie sucintamente—. Dije, si no recuerdo mal, que era preferible ponerse tres veces seguidas un vestido que queda bien que alternarlo con dos mamarrachos.

—¿Te parece que es amable decir una cosa así?

—Yo no quería ser amable. —Después de una pausa, añadió—: ¿Cuándo quieres irte?

Bernice suspiró hondo.

—¡Ay! —Fue casi un sollozo.

Marjorie levantó la vista, sorprendida.

—¿No dijiste que te ibas?

—Sí, pero…

—Ah, ¡entonces era una amenaza!

Se miraron fijamente sobre la mesa del desayuno. Olas brumosas cruzaban los ojos de Bernice, pero la cara de Marjorie tenía esa expresión dura que ponía cuando los estudiantes, un poco borrachos, intentaban seducirla.

—Así que estabas amenazando —repitió, como si fuera lo único que cabía esperar.

Bernice lo admitió rompiendo en llanto. Los ojos de Marjorie tenían una expresión de aburrimiento.

—Eres mi prima —sollozó Bernice—. Soy tu invitada. Iba a quedarme un mes, y si vuelvo a casa ahora mi madre se dará cuenta de que algo pasó y pensará que…

Marjorie esperó que el torrente de palabras entrecortadas se disipara en pequeños hipos.

—Te daré mi mensualidad —dijo fríamente— para que puedas pasar esta última semana donde se te antoje. Hay un hotel muy lindo en…

Los sollozos de Bernice se elevaron hasta alcanzar una nota altisonante, aflautada, y después se levantó y salió corriendo.

Una hora más tarde, cuando Marjorie estaba en la biblioteca, absorta en la redacción de una de esas cartas maravillosamente evasivas y nada comprometedoras que sólo una adolescente es capaz de escribir, Bernice reapareció, con los ojos enrojecidos y calculadamente tranquila. Sin mirar a Marjorie tomó al azar un libro de un estante y se sentó como para leer. Marjorie daba la impresión de estar totalmente concentrada en su carta y continuó escribiendo. Cuando el reloj dio las doce, Bernice cerró el libro de un golpe.

—Supongo que tendría que ir a comprar el pasaje.

No era el comienzo del discurso que había ensayado arriba pero, ya que Marjorie no captaba sus indirectas y no la instaba a ser razonable diciéndole que todo había sido un malentendido, fue el mejor comienzo que pudo pergeñar.

—Espera que termine esta carta —dijo Marjorie sin levantar la vista del papel—. Quiero que salga en el próximo correo.

Durante un minuto entero la lapicera continuó arañando el papel afanosamente; después Marjorie se dio vuelta y levantó la vista con el aire relajado de quien dice: “A tus órdenes”. Bernice tuvo que volver a hablar.

—¿Quieres que me vaya?

—Bueno —dijo Marjorie, reflexionando—, supongo que, si no la estás pasando bien, es mejor que te vayas. Para qué ser infeliz estando…

—¿No crees que la amabilidad más elemental…?

—¡Ah, por favor, no cites Mujercitas! —exclamó Marjorie con impaciencia—. No está de moda.

—¿Tú crees?

—Por Dios, ¡sí! ¿Qué chica moderna podría vivir como esas cuatro insulsas?

—Fueron los modelos de nuestras madres.

Marjorie soltó una carcajada.

—¡Jamás fueron modelo de nada! Nuestras madres eran perfectas a su manera, pero no entienden nada de los problemas de sus hijas.

Bernice se levantó.

—Por favor, no hables de mi madre.

Marjorie volvió a reír.

—No creo haberla mencionado.

Bernice sintió que le estaban cambiando de tema.

—¿Piensas que me has tratado muy bien?

—Hice todo lo posible. Eres un hueso duro de roer.

Los bordes de los párpados de Bernice enrojecieron.

—Tú sí que eres dura y egoísta. Y no tienes ninguna cualidad femenina.

—¡Por Dios! —exclamó Marjorie, desesperada—. Eres una idiota. Las chicas como tú son responsables de todos esos matrimonios aburridos e insípidos, de todas esas taras detestables que pasan por virtudes femeninas. Qué golpe debe ser para un hombre imaginativo casarse con un hermoso montón de ropa en torno al cual ha estado construyendo ideales y descubrir que su mujer no es más que una débil, quejosa y cobarde montaña de remilgos y amaneramientos.

Bernice estaba boquiabierta.

—¡La mujer femenina! —continuó Marjorie—. Desperdicia su juventud lloriqueando y criticando a las chicas como yo, que saben pasarla bien.

La mandíbula de Bernice bajaba más de lo que subía la voz de Marjorie.

—Las chicas feas sí tienen motivos para quejarse. Si yo hubiera sido irremediablemente fea, jamás habría perdonado a mis padres por traerme al mundo. Pero tú estás empezando la vida sin desventaja. —Marjorie cerró el puño—. Si esperas que llore contigo, te vas a decepcionar. Quédate o vete, como quieras. —Recogió sus cartas y salió.

Bernice pretextó un dolor de cabeza y no apareció a la hora de almorzar. Esa tarde tenían una cita pero, como la jaqueca continuaba, Marjorie tuvo que darle explicaciones a un chico que no se mostró precisamente decepcionado. Sin embargo, cuando regresó a última hora de la tarde, encontró a Bernice esperándola en su dormitorio con una expresión extrañamente decidida.

—Estuve pensando —dijo Bernice sin preliminares— que quizá tengas razón sobre ciertas cosas… posiblemente no. Pero si me dices por qué tus amigos no… no tienen interés en mí, intentaré hacer lo que me sugieras que haga.

Marjorie estaba frente al espejo, cepillándose el pelo.

—¿Hablas en serio?

—Sí.

—¿Sin reservas? ¿Harás exactamente lo que yo diga?

—Bueno, yo…

—¡Bueno nada! ¿Harás exactamente lo que yo diga?

—Si son cosas razonables.

—¡No lo son! Tú no estás para cosas razonables…

—¿Me harás hacer…? ¿Me aconsejarás…?

—Sí, todo. Si te digo que aprendas a boxear, tendrás que hacerlo. Escribe a tu casa y dile a tu madre que te vas a quedar otras dos semanas.

—Si primero me dijeras…

—Muy bien. Ahora mismo te daré algunos ejemplos. Primero, te falta naturalidad. ¿Por qué? Porque nunca te sientes segura de tu aspecto. Cuando una chica sabe que está perfectamente maquillada, peinada y vestida, puede olvidarse de su aspecto. Eso es encanto. Cuantas más partes de tu persona puedes darte el lujo de olvidar, más encanto tienes.

—¿No me veo bien?

—No. Por ejemplo, jamás te preocupas por tus cejas. Son negras y lustrosas, sí; pero si las dejas crecer tal como salen se transforman en un defecto. Serían divinas si las cuidaras la décima parte del tiempo que pierdes en no hacer nada. Debes peinártelas para que crezcan derechas.

Bernice enarcó las cejas, interrogante.

—¿Estás diciendo que los hombres se fijan en las cejas?

—Sí… inconscientemente. Y cuando vuelvas a casa, debes pedir que te enderecen un poco los dientes. Es casi imperceptible, pero…

—Pero yo creía —la interrumpió Bernice, perpleja— que despreciabas esas pequeñas delicadezas femeninas.

—Odio las mentes delicadas —contestó Marjorie—. Pero una chica debe ser la delicadeza en persona. Si su aspecto es deslumbrante puede hablar de Rusia, de ping-pong o de la Liga de Naciones, y salirse con la suya.

—¿Qué más?

—Esto es sólo el comienzo. También está tu manera de bailar.

—¿No bailo bien?

—No, por supuesto que no: te apoyas en el hombre; sí, lo haces, aunque casi no se note. Me di cuenta ayer, cuando bailamos juntas. Y además bailas tiesa, en vez de inclinarte un poco. Seguramente alguna vieja, de esas que se sientan al costado de la pista, te habrá dicho que así parecías más digna. Pero salvo que seas muy baja, es mucho más difícil para el hombre bailar así, y el hombre es lo único que importa.

—Sigue, sigue. —La cabeza de Bernice era un remolino.

—Bueno. Tienes que aprender a ser simpática con esos hombres que son como pájaros tristes. Das la impresión de sentirte insultada cuando te saca a bailar alguno de los chicos menos solicitados. ¿Por qué crees, Bernice, que en cuanto empiezo a bailar vienen a arrancarme de los brazos de mi pareja? ¿Y quién viene casi siempre? Uno de esos pájaros tristes. Ninguna chica puede darse el lujo de ignorarlos. Son mayoría. Los chicos jóvenes que son demasiado tímidos para hablar son ideales para practicar conversación. Los chicos torpes son los mejores para practicar baile. Si puedes seguirles el tren, y a pesar de eso lucir encantadora, serás capaz de seguir a un tanque de artillería a través de un alambrado más alto que un rascacielos.

Bernice exhaló un hondo suspiro, pero Marjorie no había terminado.

—Si vas a bailar y consigues entretener, digamos, a tres de esos pájaros solitarios, si sabes darles conversación para que olviden que quizá pasaron demasiado tiempo bailando contigo, habrás conseguido algo muy importante. Volverán la próxima vez, y poco a poco serán tantos los pájaros tristes que bailen contigo que los chicos atractivos verán que no corren peligro de quedar atrapados… y entonces te sacarán a bailar.

—Sí —asintió Bernice, lánguida—. Creo que estoy empezando a comprender.

—Y al final —concluyó Marjorie—, la naturalidad y el encanto vendrán solos. Una mañana te despertarás sabiendo que lo has conseguido, y los hombres también lo sabrán.

Bernice se levantó.

—Has sido sumamente amable, pero nadie me había hablado así antes y me siento un poco desconcertada.

Marjorie no respondió: contemplaba pensativa su propia imagen en el espejo.

—Eres un tesoro, gracias por ayudarme —prosiguió Bernice.

Marjorie tampoco respondió esta vez y Bernice pensó que estaba mostrando demasiada gratitud.

—Sé que no te gustan los sentimentalismos —dijo tímidamente.

Marjorie la miró.

—Oh, no estaba pensando en eso. Pensaba si no convendría que te cortáramos el pelo.

Bernice cayó boca arriba en la cama.

IV

La tarde del miércoles siguiente había una fiesta en el club de campo. Cuando entraron los invitados, Bernice descubrió, con algo de fastidio, el lugar que le habían asignado en la mesa. Aunque a su derecha se sentaría G. Reece Stoddard, el soltero más codiciado, el importantísimo puesto a su izquierda estaba reservado a Charley Paulson. A Charley le faltaba altura, belleza y desenvoltura social, y a la luz de sus nuevos conocimientos, Bernice pensó que su único mérito para ser su pareja era que nunca la había sacado a bailar. Pero el fastidio desapareció con el último plato y Bernice recordó las instrucciones de Marjorie. Tragándose el orgullo, miró a Charley Paulson y se lanzó al ruedo.

—¿Crees que debería cortarme el pelo, estimado Charley Paulson?

Charley levantó los ojos sorprendido.

—¿Por qué?

—Porque lo estoy pensando. Es una manera fácil y segura de llamar la atención.

Charley sonrió, complacido. No podía saber que todo era premeditado. Contestó que no sabía nada sobre cortes de pelo. Pero Bernice estaba allí para esclarecerlo.

—Quiero ser una vampiresa de la alta sociedad, ¿sabes? —anunció con desparpajo, y enseguida procedió a informarle que el corte de pelo era el preludio necesario. Agregó que quería pedirle consejo porque había escuchado decir que era muy exigente en lo que respecta a las chicas.

Charley, que sabía tanto de psicología femenina como de los estados mentales de los monjes budistas, se sintió vagamente halagado.

—Así que he decidido —continuó Bernice, alzando un poco la voz— que a principios de la próxima semana iré a la peluquería del Hotel Sevier, me sentaré en el primer sillón y me haré cortar el pelo.

Titubeó al notar que los que estaban cerca habían dejado de hablar para escucharla, pero tras un instante de confusión, recordó los consejos de Marjorie y concluyó la frase dirigiéndose a todos sus posibles oyentes.

—Por supuesto que cobraré entrada, pero si quieren venir a alentarme les reservaré la primera fila.

Se oyeron unas cuantas risas de aprobación y, aprovechando la oportunidad, G. Reece Stoddard se inclinó hacia ella y le dijo al oído:

—Reservo un palco ahora mismo.

Bernice lo miró a los ojos y le sonrió como si hubiera dicho algo excepcionalmente brillante.

—¿Qué piensas del cabello corto? —le preguntó G. Reece en voz baja.

—Creo que es inmoral —afirmó Bernice, muy seria—. Pero ya se sabe: hay que entretener o alimentar o escandalizar a la gente.

Marjorie había copiado la frase de Oscar Wilde. Los hombres la recibieron con risas y las chicas con miradas rápidas y penetrantes. Y enseguida, como si no hubiese dicho nada ingenioso ni extraordinario, Bernice miró a Charley y le habló confidencialmente al oído.

—Quiero saber tu opinión sobre algunas personas. Imagino que eres un gran conocedor de la naturaleza humana.

Charley se estremeció ligeramente y le dedicó un sutil cumplido… derramando su vaso de agua.

Dos horas después, Warren McIntyre miraba abstraído desde afuera de la pista a los que bailaban, rodeado de su grupo de varones. Se preguntaba hacia dónde y con quién había desaparecido Marjorie. Poco a poco, de modo inconexo, una idea comenzó a adueñarse de él: la impresión de que Bernice, la prima de Marjorie, había cambiado de pareja varias veces en los últimos cinco minutos. Cerró los ojos, los abrió, y volvió a mirar. Minutos antes Bernice estaba bailando con un chico que estaba de paso por la ciudad, cosa que podía explicarse fácilmente: un chico de paso no podría haber hecho otra cosa. Pero ahora bailaba con otro, y Charley Paulson avanzaba hacia ella con mirada entusiasta y decidida. Qué curioso: Charley rara vez bailaba con más de tres chicas en una misma noche.

Warren quedó absolutamente perplejo cuando, concretado el intercambio de parejas, el bailarín sustituido resultó ser, ni más ni menos, que G. Reece Stoddard. Y G. Reece no parecía para nada contento de que lo hubieran relevado. Cuando Bernice pasó cerca de él, bailando, Warren la observó con atención. Sí, era bonita, notablemente bonita, y esta noche estaba radiante. Tenía esa expresión que ninguna mujer, aunque sea una excelente actriz, puede fingir con éxito: parecía estar divirtiéndose. A Warren le gustaba su peinado; se preguntó si el brillo del cabello se debía a la brillantina. Y el vestido le quedaba muy bien: un rojo oscuro que resaltaba el color de la piel y las sombras de los ojos. Recordó que le había parecido bonita cuando llegó a la ciudad, antes de darse cuenta de que era aburrida. Qué pena que fuera aburrida: las chicas aburridas son insoportables. Pero sí, era bonita.

Su pensamiento volvió, zigzagueando, a Marjorie. Esta desaparición sería igual que las otras. Cuando reapareciera, él le preguntaría dónde había estado y ella le respondería tajante que eso no era asunto suyo. Era una lástima que estuviera tan segura de tenerlo en su poder. Marjorie disfrutaba sabiendo que a él no le interesaba ninguna otra chica; lo desafiaba a enamorarse de Genevieve o de Roberta.

Warren suspiró. El camino hacia el corazón de Marjorie era un laberinto. Levantó la vista. Bernice bailaba otra vez con el chico que estaba de paso. Casi sin pensarlo, se apartó del grupo de los que no bailaban y fue hacia ella. Pero se detuvo a mitad de camino y se dijo a sí mismo que lo hacía por lástima. Volvió a avanzar y se chocó con G. Reece Stoddard.

—Perdón —dijo Warren.

Pero G. Reece no perdió tiempo en disculparse: ya estaba bailando de nuevo con Bernice.

Esa noche, a la una, Marjorie, con una mano en el interruptor de la lámpara del vestíbulo, se dio vuelta para mirar por última vez los ojos radiantes de Bernice.

—Así que funcionó, ¿eh?

—Sí, Marjorie, ¡sí! —exclamó Bernice.

—Vi que lo pasaste muy bien.

—¡Es verdad! El único problema fue que hacia la medianoche me quedé sin tema de conversación. Tuve que repetirme… con hombres diferentes, por supuesto. Espero que no comparen las versiones.

—Los hombres no comparan —dijo Marjorie, bostezando—, y si lo hicieran no tendría la menor importancia: te encontrarían aún más interesante.

Apagó la luz y, mientras subían las escaleras, Bernice se apoyó con alivio en la baranda. Era la primera vez en su vida que se cansaba de tanto bailar.

—Ya viste —dijo Marjorie en lo alto de la escalera—, cuando un hombre ve que otro te saca a bailar mientras aún estás bailando con él, piensa que debes tener algo especial. Bueno, mañana aprenderemos otras cosas. Buenas noches.

—Buenas noches.

Mientras se deshacía el peinado, Bernice pasó revista a la noche. Había seguido las instrucciones de Marjorie al pie de la letra. Incluso había simulado placer cuando Charley Paulson la invitó a bailar por octava vez, mostrándose a la vez interesada y halagada. No había hablado del tiempo, ni de Eau Claire, ni de automóviles, ni de sus estudios; en cambio, se había limitado a tres temas de conversación: yo, tú, nosotros.

Pocos minutos antes de dormirse, un pensamiento rebelde cruzó su cabeza soñolienta: después de todo, el mérito era suyo. Era verdad que Marjorie le había sugerido los temas de conversación, pero Marjorie extraía sus temas de conversación de sus lecturas. Ella, Bernice, había elegido el vestido rojo, aunque era cierto que no le gustaba demasiado hasta que Marjorie lo sacó del baúl… Pero ella, con su propia voz, había pronunciado las palabras, y había sonreído con sus labios, y había bailado con sus pies. Marjorie era simpática… pero presumida. Simpática noche… Chicos simpáticos… Como Warren… Warren… Warren… ¿cómo se llamaba…? Warren…

Se quedó dormida.