9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

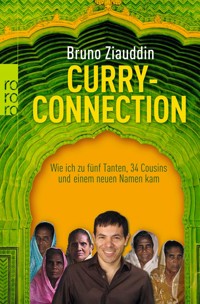

Für seine Herkunft hat sich Bruno Ziauddin nie interessiert. Erst nach dem Tod der Eltern beschließt er, in das Geburtsdorf des Vaters zu fahren – ein entlegenes Nest an der Südspitze Indiens. Dort lernt er nicht nur seine fünf Tanten und 34 Cousinen und Cousins kennen, während er permanent Tee trinken, Geschenke in Empfang nehmen und dabei unzählige Kommunikationsprobleme umschiffen muss. Die abenteuerliche Reise bildet auch den Ausgangspunkt, um mehr über den ungewöhnlichen Werdegang des Vaters (und letztlich sich selbst) in Erfahrung zu bringen. Die Spurensuche führt nach London, Ghana und zurück nach Indien. Die Familiengeschichte eines Multikultikindes, berührend und amüsant.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Bruno Ziauddin

Curry-Connection

Wie ich zu fünf Tanten, 34 Cousins und einem neuen Namen kam

Für Bob & Nicole

PROLOG

«Ist es noch weit?»

«Gern geschehen.»

«Wie bitte?»

«No problem. Du bist unser Gast.»

«Ich glaube, du hast mich nicht richtig verstanden. Ich habe gefragt, wie lange die Fahrt noch dauert.»

«No problem.»

«Auto – wie lange fahren?»

«Otto?»

«Auto.»

«Ah! Höchstens eine halbe Stunde. In vierzig Minuten sind wir da.»

«Verzeih, ich hätte noch eine dumme Frage. Wahrscheinlich wird es nicht die letzte sein.»

«Natürlich nicht.»

«Wer bist du?»

«Wer?»

«Du.»

«Ah! Ich bin Babu. Babu, dein Cousin Babu!»

«Cousin?»

«Ja, der Sohn von Kamarunisa.»

«Und sie ist…»

«…die Schwester deines Vaters.»

ZÜRICH

Die Geschichte beginnt mit dem Ende. Der 17.Dezember 2001 war ein eisig kalter Wintertag. Nach Feierabend fuhr ich zu einem schicken, in einer alten Fabrikhalle untergebrachten Lokal, wo die Weihnachtsfeier unserer Redaktion stattfand. Mit einem Glas Sekt in der Hand gesellte ich mich zu zwei Kollegen, die sich bereits in Festlaune tranken. Wir unterhielten uns im sarkastischen Tonfall über die düstere Lage unserer Branche, als mein Handy zu surren begann. Auf dem Display erschien die Nummer meiner Eltern.

Die Teenager- und Studentenjahre, in denen man sich über vermeintlich zur Unzeit erfolgende Anrufe der Eltern ärgert, lagen hinter mir. Ich nahm den Anruf mit einem aufgeräumten «Hallo» entgegen. Zwar stutzte ich, als nicht die Stimme meiner Mutter oder meines Vaters ertönte, sondern jene der Nachbarin. Ich dachte mir aber nichts weiter dabei und setzte zu ein paar freundlichen Fragen an. Wie es ihr denn so gehe und ob sie die Weihnachtseinkäufe schon erledigt habe. Die Nachbarin ging nicht auf meine Fragen ein, und erst jetzt realisierte ich, dass etwas nicht stimmte. Warum klang ihre Stimme so merkwürdig? Und was war das für ein Geräusch im Hintergrund? Weinte da jemand? War das nicht meine Mutter? Die Nachbarin sagte nur zwei Worte, doch ich verstand sofort: «Dein Vater.»

Ich nahm meinen Mantel, taumelte in die Kälte und stieg in ein Taxi. Wie die meisten Menschen Mitte dreißig war ich noch nie wirklich mit dem Tod konfrontiert worden. Als kleiner Bub bekam ich die aufgebahrte Leiche einer entfernten Tante zu Gesicht. Das bedeutete: keine sonderbaren Pfefferminzbonbons mehr in die Hand gedrückt zu kriegen. In der dritten Klasse verunglückte der Sohn des Bäckers tödlich. Ich vergaß rasch. Die Großeltern väterlicherseits lebten und starben fast achttausend Kilometer entfernt, ohne dass ich ihnen je begegnet war. Die anderen, die richtigen Großeltern, waren nach der Pensionierung von Zürich nach Südfrankreich gezogen, in die Heimat der Großmutter. Ich war dreizehn, als sie kurz hintereinander starben. Natürlich war ich traurig. Aber nicht so traurig wie an dem Tag, an dem ich die schöne Maria, die ich seit Wochen umwarb, beim Herumknutschen mit einem älteren Jungen sah.

Auf der Fahrt zur elterlichen Wohnung versandte ich rastlos Textnachrichten an Freunde und Arbeitskollegen. «Lieber Stefan, komme morgen nicht in die Redaktion. Mein Vater ist gestorben.» Ich war gleichzeitig benommen und überdreht, leer und voller Gedanken. In den folgenden Tagen und Wochen sollten noch zahlreiche schlimme, aufwühlende, manchmal auch auf eigenartige Weise schöne Momente folgen. Einer der schlimmsten Momente jedoch kam ganz am Anfang: Als das Taxi in die Straße der Eltern einbog, sah ich schon von weitem den Krankenwagen, der vor der Haustür stand. Das Blaulicht war ausgeschaltet. Ich begriff, dass es endgültig war.

Einholung der ärztlichen Todesbescheinigung, Anmeldung des Todesfalls beim Bestattungsamt, Anforderung des amtlichen Todesscheins beim Zivilstandesamt, Aufgabe der Todesanzeige und Versenden der Trauerkarten; Unterredung mit dem Friedhofsverwalter zwecks Grabwahl, Bestellung des provisorischen Holzkreuzes inklusive Festlegung der Inschrift, Auswahl des Sargtyps, Erstellung eines Inventars zu Händen des Steueramts, Abteilung für Inventarisation. Wer kennt einen guten Organisten für die Abdankungsfeier? Braucht es einen Grabkranz? Wo soll das Leichenmahl stattfinden?

Was grausam tönt, wurde in Wahrheit von einer weisen und gütigen Fee ersonnen. Der bürokratische Irrsinn der ersten Tage ist die einzige Medizin gegen Verzweiflung, Hilflosigkeit, Panik und Lethargie.

Auf der Beerdigung mimte ich den Tapferen, notgedrungen. Außer mir – Nachteil der modernen Einkindfamilie – war ja keiner da, der der untröstlichen Mutter wirklich hätte Trost sein können. Ein paar Freunde und Bekannte kondolierten. Silvia, meine Freundin, warf Blumen auf den Sarg, ebenso die Mikroverwandtschaft, bestehend aus einem Onkel zweiten Grades und meinem französischen Cousin.

Am Rande der Trauergemeinde stand Joseph. Die Hände gefaltet, den Kopf gesenkt, in einer für die Jahreszeit zu dünnen Windjacke. Joseph wohnte in der Nachbarschaft und stammte wie mein Vater aus Südindien. Die beiden hatten sich einige Jahre zuvor auf einem Straßenfest kennengelernt. Er war so ziemlich der einzige Inder, mit dem mein Vater in den vielen Jahren, die er in Europa verbrachte, Umgang pflegte. Ansonsten mied er den Kontakt zu Landsleuten. Ebenso machte er, der geborene Muslim, einen Bogen um die Moschee, die sich unweit der elterlichen Mietswohnung befand. Mir empfahl er, dereinst meinen Familiennamen abzulegen. Zu kompliziert, zu fremd, bringt nur Nachteile. Und er warnte eindringlich vor Reisen in den arabischen Raum. Lauter religiöse Eiferer, die nur darauf warteten, einen wie mich, einen getauften Katholiken mit muslimischen Ahnen, als Konvertiten zu brandmarken und in ein orientalisches Verlies zu sperren.

Mein Vater war nach dem Krieg nach England gegangen, um Ingenieurwissenschaften zu studieren. In fünfzig Jahren kehrte er nur viermal in seinen Geburtsort zurück, ein entlegenes Dorf namens Srivaikuntam, siebzig Kilometer vom Südkap Indiens entfernt, wo Arabisches Meer, Golf von Bengalen und Indischer Ozean zusammenfließen. Erreichte ihn ein Brief aus der weitverzweigten Verwandtschaft, etwa von einem Neffen, der um Geld für den Hadsch, die Pilgerreise nach Mekka, bat, dann schrieb er ein paar scharfe Zeilen an Mister Yusuf, seinen Vertrauten im Dorf. Man möge ihn bitte mit Bettelbriefen, Hochzeitseinladungen oder den Schilderungen irgendwelcher Familienzwistigkeiten verschonen. All das raube ihm den Schlaf und halte ihn von der Arbeit ab. Selbst seine Muttersprache, Tamilisch, so behauptete er, habe er verlernt.

Lieber erinnerte er sich an seine Studentenzeit in London. An den köstlichen britischen Humor der Kommilitonen, an die langen Abende im Labor der Ingenieursfakultät, an die Beethoven-Konzerte in der Royal Albert Hall, die mit dem, was man heutzutage auf dem europäischen Festland zu hören bekam, nicht zu vergleichen waren. Oder er sprach mit Wehmut von Ernst, seinem leider allzu früh verschiedenen Schweizer Freund, diesem, wie er es nannte, hochkultivierten Unternehmer, mit dem es sich so herrlich bei einem Glas Scotch über Gott, die Welt und die fehlenden Manieren der heutigen Jugend reden ließ.

«Kultiviert» war ohnehin ein wichtiges Wort im Vokabular des Vaters. Eine Art Gütezeichen für alles, was seinem gestrengen abendländischen Wertesystem genügte, vor dem sich Humboldt, Knigge und Queen Victoria gemeinsam verneigt hätten. Er war für Bach und gegen die Beatles, für Krawatten und gegen lange Haare, für Schach und gegen Fußball, für die Herald Tribune und gegen Privatfernsehen. Indien, so schien es mir damals, spielte in seinem Leben nahezu keine Rolle, und indisch an ihm dünkte mich höchstens seine dunkle Haut und die Vorliebe für infernalisch scharfe Currys.

Kein Wunder also, dass auch ich mich kaum für seine Heimat interessierte und von ihr etwa gleich viel Ahnung hatte wie ein Bewohner der Malediven vom Eiskunstlaufen oder ein Sextourist von der Literaturszene Bangkoks. Lange Zeit wusste ich nicht einmal, dass mein auf «Din» endender Familienname genauso unverkennbar auf eine muslimische Herkunft verwies wie bei dem legendären Feldherrn Saladin (Salah ad-Din) oder dem Wunderlampen-Jungen Aladin aus 1001Nacht. Entsprechend unverständlich war mir das Interesse weltoffener Mitbürger in Gestalt von Lehrern, Schulzahnärzten und Nachbarn an meinen «exotischen Wurzeln». Wurzeln! Sehe ich aus wie ein Mangobaum?

Nach dem Tod des Vaters begannen sich die Dinge zu ändern. Allmählich nur und ohne dass ich mir dessen zunächst bewusst war. Den Anfang machte das Wiedersehen mit Joseph am Begräbnis. Seine Anwesenheit war für mich irgendwie tröstlich, und ich spürte eine unerklärliche Verbundenheit mit ihm. Obwohl uns in Wahrheit außer ein paar gemeinsamen Sonntagsessen bei meinen Eltern wenig verband. Und obwohl sich mein Vater und er in fast allem unterschieden: Heimatstaat, Muttersprache, Religion; kontaktfreudig und aufbrausend der eine, still und fromm der andere. Nur Inder waren sie beide.

Das neue Jahr brach an, und ich begann wieder zu arbeiten. Die Abende verbrachte ich oft bei meiner Mutter, von der ich manchmal den Eindruck hatte, der Verlust ihres Gatten, mit dem sie vierzig Jahre verheiratet gewesen war, mache ihr mehr zu schaffen als die Krebsdiagnose, die man ihr kürzlich gestellt hatte. Im Stapel der Beileidsschreiben auf ihrem Küchentisch fand ich eine sperrige Karte. Sie zeigte ein kitschiges Blumenarrangement und war mit pompösen Lettern verziert. Den Text konnte ich nicht lesen, Tamilisch vermutlich. Aus den beiden in lateinischen Buchstaben hinzugefügten Namen schloss ich, dass es sich um eine Hochzeitsannonce handelte. Ein Mohammed aus Srivaikuntam würde wohl demnächst eine Afrah aus der Ortschaft Tirunelveli heiraten. «Müssten wir nicht Papas Verwandte benachrichtigen?», fragte ich meine Mutter.

Sie ging in sein Arbeitszimmer, wohl zum ersten Mal seit seinem Tod, und holte einen dicken Ordner, in dem lauter Luftpostbriefe abgelegt waren. Je älter mein Vater wurde, desto mehr Papier archivierte er – Zeitungsausschnitte, Faltprospekte, Gebrauchsanleitungen, Merkblätter, handschriftliche Notizen, die gesammelten Taschenkalender 1987–2001.Dass er auch die Briefe aus Indien säuberlich aufbewahrte, überraschte mich allerdings. Und wie viele es waren! Fast zuoberst fand ich einen Brief von Mister Yusuf, dem Vertrauten meines Vaters. Darin teilte er ihm mit, dass sich der Gesundheitszustand einer Frau namens Ummul wieder gebessert habe. – In Liebe, Dein Yusuf.

Ich ging zurück in das Arbeitszimmer, setzte mich an den Schreibtisch meines Vaters und schrieb in so einfachem Englisch wie möglich: «Lieber Mister Yusuf. Ich habe schlechte Nachrichten. Mein Vater ist gestorben. Er starb am 17.Dezember. Meine Mutter und ich sind sehr traurig. Alles Gute.» Mir kam in den Sinn, dass in meiner Geburtsurkunde ein zweiter, ein indischer Vorname eingetragen war. Und so unterschrieb ich erstmals in meinem Leben mit «Bruno Meeran».

Die Antworten trafen schnell und zahlreich ein. Auf alten Schreibmaschinen verfasst, mit zittriger Hand geschrieben oder in sorgfältiger Schnürchenschrift. Das Englisch war teils kurios, teils überformell, manchmal nahezu unverständlich, dann wieder von einer poetischen Kraft, wie sie nur die Reduktion auf das Allerwesentlichste hervorbringt.

Lieber Bruno. Ich bin Deine Tante. Die älteste Schwester Deines Vaters. Meine Augen halten nicht genug Tränen, um zu zeigen den Schmerz. In Liebe, Ummul.

Lieber Bruno. Ich bin Deine Tante. Jüngste Schwester Deines Vaters. Für mein nächstes Leben wünsche ich, wieder als seine Schwester geboren sein.

Lieber Bruno Meeran. Assalamu Alaikum! Ich bin Deine Cousine. Nicht Länder weder Entfernungen können unsere Liebe je trennen.

Im Namen Allahs des Allbarmherzigen. Wir beten zu Gott, er möge einen Himmel schenken für unseren über alles geliebtesten Onkels. Dieser Mensch so unübertroffen.

Lieber Bruno, ich bin Deine Tante. Die vierte Schwester Deines Vaters. Bitte sofort nach Indien kommen.

Und Mister Yusuf schrieb: «Ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass nie eine überraschendere Nachricht und so schockierend mich je erreicht hat. Und wieso erst jetzt so spät?»

Es war nicht der einzige Brief, in dem der Vorwurf anklang, ich hätte die Todesnachricht rascher überbringen sollen. Das stimmte natürlich. Schließlich handelte es sich – und das wurde mir merkwürdigerweise erst in diesem Augenblick richtig bewusst – um ganz nahe Angehörige, denen mein Vater, «trotz Ländern und Entfernungen», noch immer viel bedeutete.

Vielleicht sollte ich mich bei Mister Yusuf entschuldigen? Ihm eine Erklärung für mein Versäumnis liefern? Andererseits: Was hatte ich mit diesen Leuten zu tun? Mit muslimischen Händlern, Lehrern und Hausfrauen aus einem südindischen Kaff? Ich hatte gewiss genug eigene Sorgen. Eine kranke, frischverwitwete Mutter. Einen Job, der so aufreibend und aufzehrend war, wie es nur der eigene Job sein kann. Und Rückenschmerzen. Gottverdammte Rückenschmerzen, die mich seit Wochen mit der Beharrlichkeit einer Abrissbirne traktierten. Inder, lasst mich in Frieden!

Der Frühling kam, Mutter wurde kränker. Im Sommer die Fußball-WM, die ödeste aller Zeiten. Herbst, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Der erste Todestag, ein Brief von Mister Yusuf. Eines Tages eine E-Mail von einer angeblichen Cousine namens Nowrose. Woher sie wohl meine Adresse hatte? Wenig später die absurde Anfrage eines Abdul. «Hallo. Du und ich Familie. Ich will leben in Europa. Bitte senden Information.»

Indien schien weit weg, rückte aber, wie ich erst im Nachhinein erkannte, immer näher. Obwohl mein Vater schon mit achtzehn von zu Hause weggezogen war, obwohl er nur selten über seine Familie sprach und vorgab, sich nicht mehr für ihre Angelegenheiten zu interessieren, unterstützte er sie ein Leben lang finanziell. Ob als Praktikant in Pakistan, als aufstrebender Staudamm-Experte in Ghana oder als etablierter Ingenieur bei einem Zürcher Hoch- und Tiefbauunternehmen: Jahr für Jahr, ohne Ausnahme und immer an Weihnachten überwies er der Mutter und den sieben Schwestern Geld. Und da mein Vater zu jenen Männern gehörte, die zu Lebzeiten viel darüber sprechen, wie es sein wird, «wenn ich einmal nicht mehr da bin», sagte er mir: «Nach meinem Tod schickst du noch einmal dreitausend Franken. Dann ist fertig.»

Also betrat ich vor Weihnachten wiederum das Arbeitszimmer und öffnete den Aktenschrank, der mir immer ein wenig unheimlich gewesen war, weil darin, wie mir mein Vater eingebläut hatte, «alles Wichtige» lagerte. Das Testament, die Lebensversicherung, amtliche Ausweise und Zeugnisse, der Notgroschen sowie fünf Kopien einer Auszeichnung, die ich einst als Student gewonnen hatte.

Schnell fand ich in dem Schrank die Angaben, die es für die Zahlung brauchte. Und so geriet ich in die Fänge der indischen Bürokratie, der vielleicht absonderlichsten der Welt. Endlos wie die sibirische Tundra, mysteriös wie der Heilige Gral, willkürlich wie der römische Kaiser Caligula. Ich überwies das Geld auf das eigens für diese Zwecke eingerichtete Konto bei der State Bank of India, Zweigstelle Srivaikuntam. Mister Yusuf würde die Summe unter den fünf noch lebenden Schwestern meines Vaters verteilen. Doch die Zweigstelle weigerte sich, Mister Yusuf das Geld auszuhändigen. Dass er seit fünfzehn Jahren eine Vollmacht für das Konto besaß, half nichts. Ebenso wenig wie meine Mails, Faxbestätigungen und eingeschriebenen Briefe samt den von der Bank angeforderten amtlichen Kopien des Testaments, des Todes- und des Geburtsscheins sowie einem Duplikat der Vollmacht, in deren Besitz sie bereits war. Wirkungslos auch meine Telefonanrufe bei der indischen Botschaft und das ungehaltene Schreiben, das ich hinterherschickte (ein «stinking letter», wie mein Vater, der gerne auf Englisch schimpfte, gesagt hätte).

Indische Bürokraten blockierten mein Geld. Mein Geld, das für Mister Yusuf bestimmt war. Für Mister Yusuf, der es an seine Verwandten weiterleiten sollte. An seine Verwandten, die auch meine waren. Ich – sie – wir. Zum ersten Mal waren aus den Angehörigen meines Vaters ein wenig meine eigenen geworden.

Es wurde ein Jahrhundertsommer; in der ganzen Stadt gab es nirgends mehr Ventilatoren zu kaufen. Wie gerne ich meiner Mutter einen ans Sterbebett gestellt hätte. Nach der zweiten Beerdigung in anderthalb Jahren legte ich mich für ein paar Wochen schlafen.

Danach war alles anders und genau gleich. Eine Zeitlang empfand ich ein irritierendes Gefühl der Freiheit. Ich konnte jetzt mein Erspartes verbrennen, mich nackt an den Eiffelturm binden oder einer obskuren Sekte beitreten, und kein Vater würde entsetzt sein. Ich konnte mit zweihundert Stundenkilometern in eine Betonmauer krachen, und keine Mutter würde bis ans Ende der Tage um ihren einzigen Sohn trauern. Natürlich machte ich nichts von alledem. Ich kehrte an meinen Arbeitsplatz zurück, ging samstags mit Silvia einkaufen, traf mich montags mit Freunden zum Billard und entsorgte jeden zweiten Freitag das Altpapier. Auch ohne Eltern gab es einen Alltag. Und in dem hatten Inder nach wie vor nichts verloren.

Doch eines Abends im November, aus heiterem Himmel, wie man so sagt, geschah dies: Ich kam von einer öden Geburtstagsfeier nach Hause, ging ins Bad, wusch mir das Gesicht, starrte in den Spiegel und wusste: Ich muss nach Indien.

SRIVAIKUNTAM

Welcome, dear Bruno. Ein mir unbekannter Mann Mitte vierzig – klein, sehr dunkel, Seehundschnauz, Kugelaugen, sympathisch – streckt ein Pappschild in die Höhe und bricht sofort in Tränen aus. Er steigt über die Absperrung, stammelt «hello», «we are glad, so glad»,«glücklich, so glücklich», ergreift meine Hand, umklammert sie so innig wie ein Säugling den Daumen der Mutter, zerrt mich durch die Menge – wo sind eigentlich unsere Koffer?–, überall Menschen, Menschen, Menschen, es ist morgens um halb fünf, 26Grad feucht, wir überqueren eine Straße, Motor-Rikschas lärmen an uns vorbei – Silvia, bist du hinter mir?–, der Mann zerrt mich weiter, wir gelangen auf einen schummrigen Parkplatz, Palmen, die Luft ist dick und klebrig und bleischwer, eine Autotür geht auf, die Koffer sind schon drin, «das ist Ahmed, der Mann deiner Cousine». (oder hieß er Abdul?), «und hier unser Fahrer, ein Schwager deiner Tante». (oder war es ein Neffe?), «und das ist Rahim, dein…»

Nun gab es also kein Entrinnen mehr. Ich war da. Zum ersten Mal in meinem Leben. Mit 38Jahren. Neben mir Silvia. Hinter mir der Flughafen von Madras. Vor mir fuchtelnde, mich betatschende, in Markthallenlautstärke auf mich einredende fremde Männer. Verwandte. Die Reise, die mich ins Geburtsdorf meines Vaters führen sollte, hatte begonnen. Eine Reise, gegen die ich mich jahrelang gesperrt hatte und die sich als die absurdeste, schönste, aufreibendste und berührendste meines Lebens herausstellen sollte.

Feuchte Hände schubsen mich ins Innere des Autos. Silvia hält sich an meinem jetzt schon durchgeschwitzten Hemd fest und drängt sich neben mich. Nach dem Begrüßungsschock folgt der Verkehrsschock. Kaum befinden wir uns auf der Hauptstraße Richtung Innenstadt, werden wir von grotesk hellen Scheinwerfern geblendet, die wie bei einem Polizeiverhör genau auf unsere Augen gerichtet sind. Es sind die Lichter eines Lastwagens, der direkt auf uns zudonnert. Und keine Anstalten auszuweichen macht. In weniger als drei Sekunden wird es zur Frontalkollision kommen. Ein Selbstmordattentäter!

Im allerletzten Moment schert der Lastwagen auf seine Fahrspur ein. Wir sind nochmals mit dem Leben davongekommen. Aber es war knapper als bei Bruce Willis, wenn der sich, fünfmal angeschossen und von einem Dutzend hünenhafter Bösewichte umzingelt, mit einem tollkühnen Sprung von einer Hängebrücke vor dem sicheren Tod rettet. Silvia hat die Augen geschlossen. Ich schlucke leer. Der Fahrer gähnt entspannt. In der nächsten halben Stunde ereignen sich zahlreiche weitere Beinahe-Frontalkollisionen, mit Ochsenkarren, Motorrädern, dösenden Kühen und gereizten Scheinwerfermonstern. Hätte ich zu dem Zeitpunkt gewusst, dass dies eine für indische Gegebenheiten eher geruhsame, von frühmorgendlich-idyllischen Verkehrsverhältnissen begünstigte Fahrt ist, wäre ich sofort ausgestiegen und zu Fuß zum Flughafen zurückgekehrt.

Rauchschwaden wabern durch die Dämmerung, abgemagerte Gestalten kauern am Straßenrand, jemand scheint seine Notdurft zu verrichten. Ein überwältigender Gestank, faulig, übersüß, nach Tod und Leben zugleich riechend, dringt ins Auto. Ein halbnackter Mann humpelt über die Kreuzung. Seine Beine sind so dünn wie zwei eingerollte Regenschirme. Einen Moment lang glaube ich, dass mir schlecht wird.

Nach der hektischen Begrüßung herrscht jetzt verlegenes Schweigen. Ich frage den Mann neben mir, wie lange die Fahrt zum Hotel noch dauert. «No problem.» – «Wie bitte?» – «Kein Problem, du bist unser Gast.» – «Du hast nicht richtig verstanden…» – «Selbstverständlich!» – «Ich möchte wissen…» – «Aber sicher!» Und so weiter. Egal, wie ich es anstelle, er scheint mich einfach nicht zu verstehen. Je langsamer und vermeintlich deutlicher ich spreche, desto weniger. Als er endlich begriffen hat, redet er im horrenden Tempo drauflos. Jetzt verstehe ich kein Wort. War das Englisch oder Tamilisch? Ein Hauch von Panik kommt in mir auf. Geht das nun zehn Tage so weiter? Und werden die mich jedes Mal an der Hand nehmen, wenn wir herumlaufen? Und Silvia werden sie die ganze Zeit ignorieren?

«Ich habe schon wieder eine blöde Frage, entschuldige.»

«Gern geschehen!»

«Ich habe fünf Tanten, nicht wahr?»

«Sieben Tanten. Korrekt.»

«Wie viele?»

«No problem.»

«Fünf oder sieben?»

«Acht.»

«Was jetzt?»

«Korrekt. Zwei sind gestorben.»

Babu beginnt ohne ersichtlichen Grund zu heulen. Er senkt den Kopf und reibt sich die Augen, sodass er wie ein unglücklicher Schuljunge aussieht und man ihn in den Arm nehmen möchte. «Ich habe mich stets an die Anweisungen deines Vaters gehalten. Mich trifft keine Schuld. Du musst mir glauben. Es war Nizar, der…»

Babu. Nun erinnerte ich mich halbwegs. Mein Vater hatte lange Zeit drei Vertraute im Dorf. Mister Yusuf, Nizar und eben Babu. Nizar war wohl der jüngste der drei und etwa gleich alt wie ich. Als Teenager schrieb er mir einmal einen Brief, worauf ich eine Zeitlang mit ihm korrespondierte. Mein Vater ermutigte mich dazu. Nizar sei klug und strebsam und würde es bestimmt zu etwas bringen. Vor einigen Jahren fiel er aber in Ungnade, kurz darauf Babu. Es ging um einen Hausverkauf. Kaum je hatte ich meinen Vater wegen einer indischen Familiensache derart aufgebracht gesehen. Vor allem auf Nizar schien er wütend. Was ich an meinem ersten Tag in Indien noch nicht ahnen konnte: Schon bald sollte dieser Familienstreit auch mir nahegehen.

Ein Juwel, wie es der Name suggeriert, kann man unser Hotel nicht wirklich nennen. Dafür ist die zigarettenschachtelgroße Kakerlake, die beim Betreten des Zimmers über den Boden walzt und meine ansonsten unhysterische Silvia zu einer Kreisch-Arie inspiriert, einfach zu krass. Ich will die Fenster schließen, damit wir uns in normalem Ton unterhalten können. Die Fenster sind bereits geschlossen. Das Knattern, Donnern und Brummen, unterlegt von einem irren Hupteppich, das unser Zimmer erfüllt, tönt wie eine Kombination aus Karnevalsumzug und Bürgerkrieg. Der Fahrer hatte also nicht zu viel versprochen, als er voller Stolz sagte: «Das ist eine der sehr wichtigsten Geschäftsstraßen von Madras! Sehr schön und sehr wichtig!»

Später erfahren wir, dass Babu einige Wochen zuvor schon einmal von Srivaikuntam nach Madras gereist war, um ein geeignetes Hotel für uns auszusuchen und, wie er sich ausdrückte, «alle weiteren notwendigen Vorkehrungen» für unseren Aufenthalt zu treffen. Die Fahrt vom Dorf hierher dauert dreizehn Stunden. Es war nicht das letzte Mal, dass wir uns ein wenig schämten: hier die anspruchsvollen Wohlstandskinder mit einem Hang zum Naserümpfen und zur Nörgelei; dort indische Dorfbewohner, die alles Erdenkliche taten, um uns das Beste vom Besten zu bieten. Oder genauer: uns das zu bieten, von dem sie glaubten, wir hielten es für das Beste vom Besten.

Aufgekratzt, ein wenig eingeschüchtert und mit viel Watte im Ohr legen wir uns auf die lottrigen Pritschen, während es draußen längst hell geworden ist. Unser Plan für den Rest des Tages: ausschlafen (Jetlag), gemütlich frühstücken, den Strand besichtigen (soll zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören), anschließend vielleicht mit Babu in einem hübschen Lokal Abend essen.

Irgendwann werde ich von einem unangenehmen Ton geweckt. Was da hysterisch vor sich hin jault, ist kein Feueralarm, sondern das Telefon. Mit dem Elan eines Scheintoten nehme ich den Hörer ab. Mister Babu erwarte uns in der Lobby, sagt der Rezeptionist. Ist es denn schon so spät? Was! Erst neun Uhr morgens! Fassungslos rüttle ich Silvia wach. Sie hat mich auch schon liebevoller angeschaut. Zwanzig Minuten später taumeln wir die Treppe hinunter in die Hotelhalle. Ich kann Babu nicht gleich erkennen und lächle den Falschen an. Plötzlich steht er neben mir; grinsend, eine Hand lässig in der Hosentasche. Er wirkt viel entspannter als gestern. Ihm haben die zwei Stunden Schlaf offenbar gutgetan.

Eine Gruppe Einheimischer nähert sich zögernd. Frauen im Tschador, Kinder in Glitzerkleidchen, dunkle Männer mit Bärten und Sandalen. Alles in allem: ziemlich exotisch, und ich frage mich einen Moment lang, was die wohl von uns wollen. Bruno! Das sei meine Cousine Nowrose, sagt Babu. Bruno! Und das ihre Schwester. Bruno! Ihr Bruder. Die Gruppe formt einen Halbkreis um uns herum. Alle lachen und strahlen und kichern. Eine ältere Frau tritt vor. Sie stellt sich auf die Zehenspitzen, legt ihre Hand auf meine Stirn und weint stumm. «Deine Tante. Die jüngste Schwester deines Vaters.» – Die Schwester meines Vaters. Ich bin sprachlos.

Es stellt sich heraus, dass vier meiner fünf Tanten noch immer in Srivaikuntam leben, dem Geburtsdorf meines Vaters, während die jüngste nach dem Tod des Ehemannes mit ihren neun Kindern nach Madras gezogen ist. Beziehungsweise nach «Chennai», wie die Hauptstadt von Tamil Nadu seit Mitte der neunziger Jahre und einem provinziell-chauvinistischen Anfall der Regionalregierung offiziell heißt. Die älteste Tochter dieser Tante ist 39Jahre alt – und soeben Großmutter geworden. Dass ich, obwohl fast gleich alt, noch kinderlos und unverheiratet bin, wird mit einer Mischung aus Faszination und Mitleid zur Kenntnis genommen. Mein Vater hatte jenen, die zu früh und zu viele Kinder in die Welt setzen, sporadisch mit der Streichung der Unterstützungsbeiträge gedroht. Seinen Schwestern machte dies offenbar nur bedingt Eindruck: Laut einer handgefertigten Tabelle, die mir Babu am Schluss der Reise feierlich überreichte, habe ich 31Cousins und Cousinen. Diese immerhin scheinen sich etwas stärker zurückzuhalten. 69facher Onkel zweiten Grades bin ich trotzdem.

«Wir müssen los», sagt Babu und treibt uns wie Gänse aus dem Hotel in ein wartendes Taxi. Nowrose schwingt sich auf ein Motorrad. Ihre Mutter, einen Säugling auf dem Arm, setzt sich auf den Soziussitz. Auf einem zweiten Motorrad machen es sich gleich drei Erwachsene aus unserer Gruppe gemütlich. Mit der Gelassenheit eines Klippenspringers taucht Nowrose in den vier-, fünf-, sechs-, siebenspurigen Verkehr, der über diese sehr schöne! und sehr wichtige! Geschäftsstraße fährt, kriecht, braust, rollt, schlingert, hupt, stottert, schleicht, drängelt, aber niemals bremst.

Auch wenn es zwischenzeitlich nicht danach aussah: Wir überleben auch unser zweites indisches Verkehrsabenteuer und erreichen ein einstöckiges Haus in einem verwinkelten Wohnquartier. In den engen Straßen geht es genauso zu und her, wie man das aus dem Weltspiegel kennt, wenn der ein bisschen wuselig-betriebsame Drittweltstimmung zeigt: am Boden hockende Gewürzhändler, gackernde Hühner, herumflitzende Kinder, verschleierte Frauen, streunende Hunde, Schubkarren, Schlaglöcher, faulige Pfützen.

«Come, come!» Babu treibt uns eine schmale Treppe hoch in einen kargen Raum mit unverputzten Wänden und einem winzigen Fenster. Die einzigen Möbel sind zwei lindgrüne Plastikstühle, die in der Mitte des Raumes stehen. «Sit, sit!» Kaum haben wir der Aufforderung, uns hinzusetzen, Folge geleistet, serviert eine jüngere Frau Tee, Samosas und Kuchen. Wir haben noch nicht gefrühstückt und nehmen dankend an. Um uns herum füllt sich das Zimmer mit Schaulustigen. Die einen lächeln uns schüchtern zu, andere strahlen uns an, wie ich noch nie angestrahlt worden bin. Da niemand mit uns spricht, lächeln wir kauend zurück. Während ich mich mit dem Gedanken trage, ein letztes dieser köstlichen Samosas zu nehmen – man weiß ja nie, wann sich die nächste Gelegenheit zum Essen bietet–, werden wir von unseren Stühlen hochgescheucht und in ein anderes Zimmer gebracht, das weniger unbewohnt aussieht. An den Wänden hängen Bilder von Mekka und – eine Kuckucksuhr. Nun fühle ich mich schon fast wie daheim.

Babu sagt etwas, das sich anhört wie «now you take breakfast», aber bestimmt etwas anderes geheißen hat, schließlich haben wir soeben gefrühstückt. Nowrose und meine Tante, die wir nach der Abfahrt vom Hotel aus den Augen verloren haben, betreten das Zimmer. Sie tragen Platten, Schalen und Teller herein. Viele Platten, Schalen und Teller. Unser «Frühstück» besteht aus: zwei Sorten Reis, Lammcurry, Linsencurry, Huhn, Papad, Nan und weiteren Fladenbroten, frittiertem Blumenkohl, Idlis (Reisküchlein), Kokospaste, Raita. Silvia und ich essen zu zweit. Alle anderen schauen aufmerksam zu und kommentieren das Geschehen, zwanglos mit dem Finger auf uns zeigend. Meine Tante aber spricht nicht. Sie steht dicht neben mir und überwacht meinen Teller. Nach maximal drei Bissen schöpft sie nach.

Noch mehr Menschen drängen herein. Es ist sehr laut, die Stimmung erreicht Oktoberfestwerte (ohne Alkohol, versteht sich). Die Temperatur dürfte mittlerweile bei stickigen dreißig Grad liegen. Macht dreißig Grad Unterschied zu jenem Moment, der schon fast in einem früheren Leben zu liegen scheint, als wir in Europa in ein Flugzeug gestiegen sind.

Silvia ist bleich. Sie schiebt den Reisberg auf ihrem Teller von einem Rand zum anderen. Plötzlich zuckt sie zusammen. Nowrose und meine Tante nähern sich wieder. «Now you take dessert!» Die Nachspeise besteht aus: Bananen, Mango, Trauben, Pudding und einer extrem süßen, klebrigen Masse. Wir ringen mit den Händen, schütteln den Kopf, lächeln verzweifelt, sagen danke, immer wieder danke, wunderbar, aber einfach too much, als plötzlich und ohne ersichtlichen Grund abgeräumt wird. Babu scheucht die Menge aus dem Wohnzimmer, zeigt auf das Bettsofa und sagt: «Ihr möget euch nun zur Ruhe legen.»

So muss man sich nach überstandenem Tornado fühlen. Diese plötzliche Stille. Diese befremdliche Leere. War alles nur ein Traum? Ein kohlenhydratreicher Albtraum? Silvia sitzt etwas verloren auf der Bettkante. Ich mache eine Art Verdauungsspaziergang durch das Zimmer. Vom Fenster aus sieht man auf eine Moschee und einen Schulhof, auf dem zwei Dutzend verschleierte Mädchen in Reih und Glied stehen. Mit ihren weißen Kopftüchern und den grauen, etwas unförmigen Schürzen sehen sie aus wie kleine Ordensschwestern oder Mitglieder einer avantgardistischen Tanztruppe.

Später erfahren wir, dass Nowrose Rektorin dieser muslimischen Mädchenschule ist, an der, nebst Englisch und Informatik, auch Fächer wie «Moralische Unterweisung» unterrichtet werden. Natürlich wusste ich, dass meine Verwandten Muslime sind, hatte mir aber bisher wenig Gedanken darüber gemacht, wie religiös sie waren. Babu wirkte auf jeden Fall nicht wie ein gottesfürchtiger Eiferer. Die Familie von Nowrose konnte ich nicht einschätzen. Als ich im Hotel all die verhüllten Frauen mit ihren langen, schwarzen Gewändern auf mich zuwallen sah, erschrak ich ein wenig. Eine lächerliche Reaktion einerseits, schließlich mache ich mir beim Anblick eines Kruzifixes auch nicht in die Hose. Eine aufrichtige Reaktion anderseits, die zeigt, wie suspekt die Insignien des Islams einem Westler mittlerweile sind.

Tschador hin oder her: Nowrose entpuppt sich als der unangefochtene Boss im Haus. Sie verteilt unsere Mitbringsel, übersetzt für ihre Mutter, begleicht später im Teehaus die Rechnung, beantwortet unsere Fragen, auch jene, die an andere Familienmitglieder gerichtet sind. Ihre Brüder halten sich die ganze Zeit im Hintergrund, lächeln selig und wagen es kaum, mich, geschweige denn Silvia, anzusprechen. Dies erscheint mir umso erstaunlicher, hatte ich doch von Babu erfahren, dass Nowrose aufgrund «ehelicher Probleme» seit kurzem wieder bei ihrer Mutter lebt und eine Trennung in Erwägung zieht. Doch dafür bräuchte die bald vierzigjährige Schuldirektorin das Einverständnis ihrer Familie.

Silvia und ich beraten, was wir als Nächstes tun wollen. Mit einer Motor-Rikscha zum Strand fahren? Zurück ins Hotel, um uns endlich hinzulegen? «Come, come!» So plötzlich, wie er verschwunden ist, steht Babu wieder da und dirigiert uns in das Zimmer mit den beiden lindgrünen Plastikstühlen. Dort werden wir von einem bärtigen, alterslosen Mann empfangen, der schwer nach Mekka aussieht. «Salam, brother»,sagt der Mann fromm lächelnd und streckt mir seine Hände entgegen. Nach einer kurzen Pause ergänzt er feierlich: «Ihr seid heute meine Gäste.»