4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lenuta Hellen Nadolu

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Aquí, en África, dos esposas no es nada. Los blancos os limitáis a tener aventuras. Mentís y engañáis. Al menos nosotros somos honestos. Lenuta "Hellen" Nadolu ha llevado una vida tumultuosa. De espíritu libre y tenaz, nació y creció en la Rumanía comunista, donde se esperaba que las mujeres supieran cuál es su lugar. A los diecinueve años su vida cambió cuando empezó a citarse con un apuesto médico africano llamado Víctor y quedó encinta. Para evitar la ira de su autoritario padre y de una sociedad implacable, la pareja se casó para más tarde, en contra de las advertencias de todo el mundo, mudarse a Ghana. Pero África no era nada de lo que Hellen hubiera imaginado: Víctor no la consideraba más que una posesión sin apenas derechos y esperaba que soportara sus aventuras. Empujada al límite, tomó una decisión desesperada: conseguiría el divorcio y sacaría a sus hijos del país. Pero ninguna mujer occidental se había divorciado jamás de un ghanés y, menos aún, obtenido la custodia de los niños, y la poderosa familia de Víctor no la dejaría marchar sin luchar... Dame Valor es una inspiradora historia real de supervivencia y huida.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Una madre cariñosa, empresaria de éxito, superviviente, Lenuta Hellen Nadolu, o “Hellen”, a secas, como la conocen muchos, es el epítome de la mujer hecha a sí misma. Nacida y criada en los años cincuenta en la Europa comunista, pugnó por encontrar su lugar dentro de una familia infeliz, en una asfixiante sociedad patriarcal, en la que la vida de una mujer apenas tenía valor. Mientras crecía en Rumanía, Hellen sufrió muchas carencias, aunque nunca perdió la esperanza de acceder a una educación y de encontrar su lugar en el mundo.

Hellen se casó con un médico de renombre y sufrió aún más desprecio y prejuicios por haberse casado fuera de su raza y su cultura. Se mudó con él a Ghana. Pero el sueño de Hellen por vivir una vida feliz se truncó cuando comprobó que el mundo de su marido era igual de peligroso y asfixiante. Atrapada en África con tres hijos pequeños, Hellen supo que necesitaba tomar medidas drásticas para protegerse a sí misma y a su familia de los abusos emocionales y psicológicos a los que era sometida por su marido y por la tiránica familia de este.

Fue la primera mujer europea a la que se le concediera una petición de divorcio en Ghana. Hellen se llevó a sus hijos y volvió a Rumanía. Acto seguido hizo acopio de fe y valor y emigró a Australia en 1984 consiguiendo, al fin, una vida feliz para sí misma y para sus hijos. Hoy Hellen vive en Sídney, donde regenta un próspero negocio de cosméticos y se ve arropada por sus queridos hijos Elsie, William y Nancy, y sus nietos, Amira y Leila.

Las memorias de Hellen, “Dame Valor”, son una crónica de su viaje vital, de su negativa a abandonar sus sueños y a sí misma, de su negativa a convertirse en una víctima del terror cultural, de su negativa a ser tratada como un ser humano de segunda en una sociedad dominada por lo masculino. Quiere servir de inspiración a las mujeres, y a aquellos que sufren discriminación racial, cultural y religiosa, para que protejan y alimenten su espíritu y puedan vivir sus vidas con gratitud y alegría. Además de sus escritos, Hellen suele reunirse con grupos y habla sobre sus experiencias y sobre las lecciones que ha aprendido. Recientemente fue ponente invitada en el evento benéfico organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en apoyo de las mujeres y niñas de la República Democrática del Congo.

Lenuta Hellen Nadolu

Dame Valor

Una inspiradora historia real de supervivencia y huida

Xoum Publishing

PO Box Q324, QVB Post Office,

NSW 1230, Australia

www.xoum.com.au

Título original: Give Me CouragePrimera edición: 2014

Copyright © Lenuta Hellen Nadolu, 2014

Copyright © de la traducción: Pedro Santamaría, 2017

ISBN 978-1-925589-12-2 (print)

ISBN 978-1-925589-13-9 (digital)

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

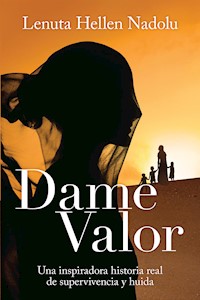

Diseño de cubierta: Stephen Bussutil y Xou Creative

Fotografía de portada: Tim Robinson

Ilustración de cubierta: Roy Chen

Autor de fotografía: Jodie McBride

Índice

Prólogo: El Monje xi

1 Mi roca 1

2 Mi palacio 6

3 Amor 12

4 Las hijas de Mama Draga 18

5 En Oltenia 22

6 Hijos preferidos 26

7 La otra mujer 30

8 Pascua 40

9 Cerdo 51

10 El colegio y el verano 54

11 Extraños 61

12 Dolor 65

13 Buena estudiante 70

14 El deber de una mujer 76

15 Sin hermano 80

16 Víctor 87

17 Un pájaro enjaulado 97

18 Consecuencias 105

19 Hablándole a mi corazón 114

20 Mis dos mundos 119

21 Volver a casa 123

22 Humillación 131

23 Elsie 137

24 Blanco y negro 141

25 Nuestra Boda 146

26 El terremoto 152

27 Abandonando Rumanía 160

28 Mi nuevo hogar 170

29 Papani 178

30 Familia 186

31 Conmoción 196

32 Un nuevo comienzo 201

33 William 207

34 La ruptura 220

35 Buscar un camino 226

36 Nancy 234

37 Preparando la huida 242

38 La promesa del cielo 247

39 Divorcio 249

40 Alex 256

41 Refugio 267

42 El médico juju 274

43 La mujer de la alcantarilla 281

44 Sola 287

45 Un hogar temporal 297

46 Pruebas 305

47 Ginebra 309

48 De vuelta en África 314

49 Navidades en soledad 319

50 Segundo divorcio 323

51 Mis muebles 326

52 Abandonar Ghana definitivamente 332

53 Un sueño deshecho 339

54 Josefina 345

55 Empieza por A 351

56 El visado australiano 358

57 Billete de ida 364

58 La amabilidad de los extraños 371

59 Un nuevo país 378

60 Alma perdida 383

61 Dos Ángeles 390

62 Cristina 395

63 Thea 400

64 Llegan mis hijos 405

65 Viviendo juntos 409

66 Trabajo y recompensa 416

67 Reunión familiar 422

68 Adiós, Víctor 429

69 La vuelta a Ghana 434

70 Creer 441

71 El viernes santo de Mama 444

72 Culpa 456

73 Las bendiciones de la vida 460

Agradecimientos 464

Dedico este libro a la mujer europea a la que vi tendida en las alcantarillas del Mercado de Makola, Accra, en 1982 Nunca supe tu nombrePero podría haber sido yo Cuando te vi sufriendo, mi dolor se convirtió en fuerza Y mis lágrimas en valor.

Prólogo

El Monje

Mi padre, conductor de camiones, se llama Gheorghe.

–¿Sabes, Lenuta? –me dice–, una vez recogí a un autoestopista en esta carretera que me habló acerca de un monje católico que vive en aquellas montañas de allí. –Señala por la ventana–. Es adivino. ¿Quieres que vayamos a verle? Me gustaría saber si irás a la universidad o no.

Mi padre cree que hay gente que puede predecir el futuro. Hace mucho tiempo una gitana le dijo que se casaría con una mujer pobre, y así fue.

El sendero que lleva a lo alto de la montaña donde vive el monje es estrecho y pedregoso, no está hecho para camiones. Cuando oyen el rugir del motor, la gente sale de sus casas y jardines para contemplar lo difícil que resulta nuestro ascenso. Ellos no utilizan más que caballos y carretas. Nos detenemos cada poco y les pedimos indicaciones.

Todo el mundo conoce al monje transilvano.

El rostro de mi padre es la viva imagen de la concentración. No habla. Me percato de que está conquistando este sendero y compruebo lo excelente conductor que es. Por primera vez en mi vida me siento orgullosa de él.

Ascendemos durante mucho tiempo y, al fin, alcanzamos un edificio desvencijado en la cúspide de la montaña. Valles verdes y exuberantes se extienden a nuestros pies y el aire es puro y limpio. Siento que puedo alargar la mano y tocar el cielo que brilla de blanco perla y del más pálido azul.

La casa del monje es un montón de chatarra y tablones de madera remachados entre sí. Delante de la vivienda hay un joven apilando paja con una horqueta. No parece sorprendido al vernos aparcar el camión. Sin detenerse en su tarea, nos llama para preguntarnos qué queremos y le decimos que hemos venido a ver al monje.

El muchacho apoya el palo de la horqueta en el suelo y descansa los brazos sobre los dientes de esta. Me pregunto por qué no le hacen daño.

–¿Tenéis dos velas? –dice–. Os las puedo encender.

No sabíamos que necesitábamos velas.

Nos pide que le sigamos hacia la parte trasera de la casa y hasta un cobertizo cochambroso. En su interior hay gente sentada en un banco de madera, sujetan velas encendidas. Dudo, pero mi padre me aprieta la mano y entramos. El muchacho nos entrega sendas velas y nos pide que nos sentemos y esperemos. Me acomodo en el duro banco de madera y miro a mi alrededor, a los demás. Soy la única persona joven, tengo diecisiete.

Mi padre se vuelve hacia el hombre que tiene al lado.

–¿De dónde has venido?

–Brasov.

Brasov está muy lejos. Nosotros venimos de Bucarest, que también está a mucha distancia. Este monje es muy famoso.

–¿Has estado aquí antes?

–Muchas veces. Lo único que pide es una vela encendida. Los de la milicia solían arrestarle y acusarle de expoliar a la gente. Pero no consiguieron que prosperaran los cargos. Nunca pide dinero.

–Debemos ayudarle –dice una mujer al otro extremo del banco–. Le damos algo a cambio de lo que nos dice.

–Cuando estaba retenido en los calabozos, predecía el futuro a los de la milicia –sigue diciendo el hombre–. Eso les produjo tal espanto que dejaron de arrestarle. Ahora le dejan en paz aquí, en la cima de su montaña.

Después de un rato el muchacho vuelve a aparecer y nos pide que le sigamos. Entramos en una choza de una sola habitación que dispone, en el centro, de una basta mesa de madera tallada y de un lecho en la esquina. Un hábito negro cuelga de la pared. El lecho no es más que una caja de madera y el colchón es un saco grande relleno de paja.

El monje es alto, luce una barba larga y gris y viste una sotana raída. Su aspecto es diferente al de los monjes que he visto en el monasterio. A estos les envuelve un aura de lejanía que les separa de la gente común. Este parece no recibir órdenes de nadie. De no ser por la sotana nadie sabría que se trata de un monje.

–Gheorghe, siéntate.

Mi padre palidece. ¿Cómo sabe el monje su nombre?

Mi padre se sienta en la cama y, dado que es un hombre corpulento, su peso le hace hundirse en el colchón de paja y las piernas le cuelgan cual si estuviera sentado dentro de una gigantesca taza de té. Parece pequeño y asustado.

El monje le dice:

–Tienes tres hijos. Uno de ellos será afortunado en su matrimonio: tu hijo. –Me señala a mí–. Será ella la que más te decepcione. Hace una pausa y siento que el corazón me golpea el pecho. –Tienes dos casas sobre el mismo terreno, la vieja y la nueva. –Cierto: mi padre construyó otra casa al lado de la que usamos como vivienda–. Delante de la ventana de la nueva hay un cerezo. Morirá pronto. –Me observa con unos ojos que parecen ver en mi interior–. Tú, jovencita, vas a decepcionar a tus padres profundamente. Te casarás con un hombre que viste uniforme. Tu primer retoño será una niña. Veo que es muy morena.

Si sabe lo del cerezo ¿también puede predecir lo que me ocurrirá a mí? No, seguro que no. Sé perfectamente cuál es el tipo de hombre de quien acabaré enamorándome. Mi propia piel es olivácea pero me atraen los chicos de ojos azules, o verdes, y de tez clara.

El monje no sabe lo que dice.

Se dirige a mi padre y dice:

–Entrará en la escuela a la que quiere ir, pero la dejará. En su trabajo vestirá de blanco. Estará sentada y trabajará con las manos para ganarse el pan de cada día. Será afortunada en el dinero. Eso no le faltará nunca. –Vuelve a mirarme y dice–: Viajarás lejos, atravesarás los mares. Antes de que cumplas los veintinueve te dejarán sola junto con muchos niños. Después viajarás aún más lejos, sobre las aguas, hacia el fin del mundo.

Con eso concluye. Qué absurdo, pienso. A mi padre le cuesta levantarse del colchón. Deja algo de dinero sobre la mesa, el monje sopla y apaga las velas y nos marchamos. Una vez fuera le damos las gracias al muchacho que sigue trinchando la paja.

Mientras descendemos el sendero de la montaña mi padre permanece en silencio. Está concentrado en el camino, tiene el rostro pálido. No quiere mirarme.

Las palabras del monje me retumban en la cabeza. ¿Cómo sería posible que decepcionara a mis padres? Siempre procuro ser buena, hacerles felices. Creo que algún día podré traer la felicidad a toda nuestra familia. Ahora, este monje al que no conozco me dice que acabaré decepcionándoles.

Nada de esto puede ser verdad. Es más, el cerezo parece a punto de florecer por muchas razones.

Más tarde ni mi padre ni yo volvemos a hablar sobre las palabras del monje. Ni siquiera se nos ocurriría decírselo a mi madre. Ella piensa que todo eso de adivinar el futuro es una sandez.

Después de la navidad, cuando la nieve se funde y empieza el nuevo año, observo el cerezo detenidamente. Estoy convencida de que los capullos surgirán como siempre. Cada mañana contemplo las hojas y busco las primeras señales de floración. No hago más que decirme a mí misma que el monje no sabe nada sobre nosotros.

1

Mi roca

Todos trepamos la misma montañaAunque cada uno de nosotros lleva una cruz diferente.

Mama Draga

Mama Draga, que significa “mi queridísima abuela”, tuvo seis hijas y solo un hijo, que murió de neumonía al año de nacer yo. Perdió también a otros tres hijos. Mama Draga tiene algo de majestuoso, de calma, de paz, de belleza. Veo a una mujer menuda, con el delantal atado en alto, justo por debajo de sus pechos, toda ella es calidez, abrazos y cariñosa delicadeza. Es increíble que pueda ser capaz de dispensar tanto amor. Me llena con él. Su amor se filtra y llena todos los lugares vacíos que hay en mi interior, bastaría para toda una vida.

La pérdida de su hijo sigue formando parte de su vida diaria. Desde aquel día viste ropas negras y gris oscuro para mostrar que está de luto. Reza por su alma todas las tardes en la habitación de la tía Ileana. Suelo encontrármela arrodillada al borde de la cama, con la mirada alzada hacia una imagen de la Virgen María. Al lado está Jesucristo en la cruz: la una es la imagen del amor y la compasión, la otra es la imagen del dolor. Me arrodillo a su lado y me llevo mis manitas al corazón. Observo cómo reza y hago lo posible por imitarla. Reza el “Padre nuestro” tres veces, en voz alta. El rostro se le llena de lágrimas. No me sé toda la oración, pero digo tantas palabras como me es posible. La oigo pedirle a Jesús que perdone los pecados de su hijo así como los propios. No entiendo lo que es un pecado pero repito sus palabras cuando las dice y percibo su dolor.

No estoy muy segura de cuál es el origen de Mama Draga. Nació en una familia de siervos que siempre vivieron en Transilvania, una región del centro de Rumanía que en su día formó parte del Imperio Austro–Húngaro. Aunque el rumano sea la lengua oficial, hay mucha gente que habla húngaro en público. Quienes son de etnia húngara no quieren aprender rumano. Mama Draga habla perfectamente el húngaro y el rumano. En Transilvania, rumanos y húngaros, como ocurre con muchos vecinos, tienen una dilatada historia de entendimiento y silencioso antagonismo.

Mama Draga creció en la ciudad de Cluj, la que fuera en su día la joya transilvana del Imperio Austro–Húngaro. Es una ciudad tranquila, de calles estrechas y empedradas, de iglesias con tejados y chapiteles de aguja, de modestos tonos marrones y blancos, rodeada de colinas, granjas y campos silenciosos. Un río, el Somesul Mic, fluye por el centro y hay puentes y más puentes, todos de piedra, que unen ambas márgenes.

Sobre la plaza principal se alza la iglesia de San Miguel, construida en el siglo XV, y una estatua de Matías Corvino, que fue rey de Hungría hace más de quinientos años. El palacio de Banffy es vasto y majestuoso en su estilo barroco. Al lado de edificios antiguos y grandiosos como el Palacio de Justicia, se levantan casas de estilo húngaro, de tres pisos de alto, construidas de piedra y madera.

En Rumanía, antes de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo conocía su lugar dentro de un rígido sistema de clases anclado en las tradiciones y la historia. Cuando los comunistas llegaron al poder intentaron destruir ese sistema. Por vez primera, a través de la educación, la gente podía escapar de la clase en la que había nacido. Para entonces Mama Draga ya era demasiado mayor como para ir a la escuela, pero valora en mucho la pensión y la sanidad gratuita que trajeron consigo los comunistas.

Vivimos en la calle Plopilor, que significa “calle de los chopos”. Las ramas se alzan sobre nuestras cabezas y caen describiendo arcos elegantes. Todos los días Mama Draga limpia la gigantesca casa de un juez que vive al otro lado de la calle. Por las tardes ejerce de madre. El gobierno comunista no ha logrado eliminar a las clases altas de las ciudades tal y como lo han hecho en el campo mediante la confiscación de tierras. La élite de la ciudad está bien educada, es profesional y está muy enraizada.

Me encanta cruzar la calle e ir a la segunda casa de la izquierda, allí vive la señora Giurgiu. Siempre se alegra de verme. Tiene un nogal en el jardín. Me gusta ponerme debajo y mirar hacia arriba para ver si las nueces están maduras. Al principio están cubiertas por una capa verde, pero entonces las cáscaras se tornan marrones y duras. Siempre me siento feliz y segura debajo de ese gran árbol. Me hace sentir abrazada.

Me pruebo sombreros para solaz de la señora Giurgiu, y me paseo arriba y abajo.

–¡Qué bonito es ese sombrero! –me dice– ¡Qué guapa estás!

Y luego me da un mandil repleto de nueces.

Llevo las nueces a casa, y se las doy a Mama Draga. Del armario que hay en la habitación en la que duerme la tía Ileana, cojo otro sobrero y vuelvo corriendo a casa de la señora Giurgiu para posar de nuevo y recoger más nueces. Mi abuela acaba por decirme que deje de hacer eso.

–Lenuta, esa mujer tiene otras cosas que hacer –me dice.

Por las mañanas espero el desayuno con ansia. Todos los días el lechero nos trae leche fresca y yogur, ambos en botellas de cristal. Mama Draga coloca las botellas en la repisa que hay debajo de la bancada para que se mantengan frescas. En verano hierve la leche para que dure más.

Mama Draga suele ir a la tienda de la esquina para comprarlo todo, desde embutidos hasta jabón. Todas las mañanas llegan a la tienda grandes hogazas redondas, de pan espeso y caliente. Aunque nunca se queje, veo que Mama Draga se cansa con facilidad. Cojea debido a las graves quemaduras que sufrió en la cadera y en la pierna cuando era joven.

Quiero ayudarla. Salto, la adelanto y doy vueltas a su alrededor, impaciente por llegar a la tienda para poder volver a casa y desayunar.

–¿Puedo ayudarte a comprar el pan? –le pregunto cuando ya tengo la edad suficiente.

–Lenuta, debes hablar en húngaro –me dice–. La mujer de la tienda es húngara, y si no le hablamos en su idioma no nos servirá.

–Lo haré. Por favor, por favor, enséñame.

Mama Draga me enseña las palabras “por favor” y “gracias”. Cuando se da por satisfecha y ve que las recordaré, me voy con las monedas bien agarradas en la mano, susurrando las palabras una y otra vez, en bajo, para no equivocarme. Estoy entusiasmada. Cuanto más me apresure, antes llegará el desayuno. ¡Qué ganas tengo de esa gruesa rebanada de pan con yogur o leche!

Después de aquello, mis jóvenes piernas corren todos los días hasta la pequeña tienda. El pan suele llegar entre las nueve y las diez. A veces llego demasiado pronto y me toca esperar fuera. Cuando me entregan la pesada media hogaza de pan me siento orgullosa. La llevo a casa en los brazos como si se tratara de un bebé.

Mama Draga corta una buena rebanada y me la da con el yogur. Desde entonces no ha habido desayuno que me haya sabido tan bien.

2

Mi palacio

La casa en la que nací, la casa de Mama Draga, está hecha de barro y paja y tiene el tejado hecho de placas de hierro ondulado. En el interior el suelo es de tierra prensada. Nuestro retrete, de aspecto frágil, está en la parte trasera; es un agujero en el suelo. Cuando me siento sobre el agujero noto cómo se mueve el asiento de madera y me preocupa caerme dentro. No me gusta ir allí.

–Ponte los zapatos. Solo van sin zapatos los pollos –me dice Mama Draga cuando me ve correr descalza por casa.

No tenemos frigorífico, así que guardamos la comida en una veranda de madera para que el aire fresco corra a su alrededor, está sobre una bancada de madera, a salvo del sol. Allí colgamos la ropa que ondea sobre nuestras cabezas al antojo de la brisa. La tía Anna duerme con Mama Draga en el salón y la tía Ileana duerme con mi madre en una segunda habitación. Sus camas son sencillas y están hechas de madera; los edredones están rellenos de paja.

Hay un fogón de gas para cocinar y una mesa larga con un banco donde nos sentamos a comer. A un costado hay una pequeña habitación, una especie de cobertizo, repleto de tablones de madera y de cosas que no usamos. Me dicen que fue allí donde murió mi abuelo materno. A mí se me antoja ser un lugar oscuro y cargado. A veces asomo la cabeza por la ventana, o por la puerta, pero nunca me atrevo a poner un pie dentro.

En casa no tenemos agua corriente así que suelo ayudarle a Mama Draga a coger agua de los grifos que hay al final de nuestra calle y a llevarla de vuelta a casa en calderos. En verano mi abuela coloca una enorme olla esmaltada en el jardín. Yo me meto dentro y ella me echa agua templada encima, me enjabona y me aclara. A medida que me voy haciendo mayor mis baños son cada vez más cerca de casa para que los vecinos no me vean.

Me gusta pasar el rato con Mama Draga en su jardín. Allí ella está relajada y feliz mientras cuida de sus tomates, pepinos y lechugas. Trata a los tomates como si fueran animales, les da palmaditas y los acaricia. Cuando camino por su jardín voy de puntillas para no pisar ninguna planta.

En ese jardín todo tiene su lugar. Todo está ordenado. Todo es verde y está atendido. Todo es como debería ser.

Mama Draga me lleva a la calle para que la ayude a recoger boñiga de caballo, la metemos en una bolsa y nos la llevamos a casa para abonar las verduras. Aunque no me guste el olor, se me olvida cuando me siento ante un plato de esos enormes y brillantes tomates. Me embarga el deseo de comerlos.

Mama Draga tiene gallinas en el jardín. Cuando rompen el cascarón, cuida a los suaves pollitos amarillos, los acaricia y los arrulla. Por alguna razón odio a esas cositas indefensas. Me fastidia que picoteen y que se paseen por ahí. Me pongo a cuatro patas y veo cómo se refugian debajo del banco. Un día lo vuelco y mato a un puñado. No me molesto en ocultarle los pequeños cadáveres a Mama Draga. De hecho, los dejo ahí tendidos para que los vea.

Cuando las tardes son cálidas ayudo a mi abuela a sacar el banco del jardín, por la puerta y a la acera. Allí nos sentamos juntas, Mama Draga y yo, la niña pequeña de piel aceitunada que luce una expresión solemne, con el pelo atado con un lazo y flequillo recto y negro.

A veces nos sentamos con las hermanas de Mama Draga, hablan de cosas de mujeres y saludan a los vecinos cuando pasan. Me gusta compartir sus tardes rituales. La hermana pequeña es la más mandona, y lo cierto es que no me produce ninguna simpatía, pero la hermana mayor es amable y equilibrada. Su fe católica es firme y, en ocasiones, va a la iglesia dos veces al día.

Más allá del muro de cemento de la casa de Mama Draga hay césped verde, árboles y luego el río Somesul Mic. Recuerdo el verdor de la hierba y su olor dulce, y cómo el sol se filtraba por entre las hojas. Más allá de los árboles el río mide diez metros de ancho, las aguas son clara y la corriente rápida. Cuando lavamos, mi abuela y yo llevamos la ropa en cestos, cruzamos la puerta del muro, pasamos por la hierba y alcanzamos la orilla donde se encuentran unos peldaños de madera sobre los que se arrodillan las mujeres para frotar las prendas. Bajo los peldaños el río se muestra profundo. Salta por encima de las piedras del cauce como si estuviera hirviendo.

Siempre que lavamos hace sol. Un día, a punto de cumplir los cuatro años, me llevo conmigo a mi muñeca y bajo los peldaños aferrándola con fuerza. Me inclino para lavarla pero se escurre de mis pequeñas manos y se la lleva la corriente. Yo la sigo y el río también me lleva a mí. El agua se arremolina a mi alrededor. Mis pies están muy lejos del lecho rocoso.

Mientras soy arrastrada oigo gritar a Mama Draga y al resto de las mujeres. El agua me inunda los tímpanos y dejo de oírlas. Intento alcanzar la superficie para respirar, lucho por dar una bocanada, pugno contra la corriente. Pero para mí no hay aire. La cabeza se me hunde bajo el agua. Abro los ojos y no veo más que aguas verdosas por todas partes. Entonces la corriente me empuja hacia arriba. Consigo respirar, pero vuelvo a hundirme. El agua me anega la boca. Todo es negro.

Nuestra vecina, la señora Giurgiu, cruzando el pequeño puente que cruza el río, ve mi cabeza, con su mata de pelo negro y largo subiendo y bajando en el agua. Salta y me saca. Una vez en la orilla me aprieta con fuerza el estómago para que expulse el agua.

Cuando abro los ojos estoy en brazos de mi abuela y siento que sus cálidas lágrimas caen sobre mi rostro frío. Mama Draga llora, y me cubre la cara a besos.

–Señora Giurgiu, has salvado a mi Lenuta. ¡Gracias! Te estaré agradecida por siempre.

Mama Draga jamás lo olvida. Me recuerda a menudo que debo estarle agradecida a nuestra vecina por arrancarme de la muerte. Es un placer hacerlo. La gratitud sienta bien.

Después, cada vez que voy al río, guardo las distancias. Me siento en la hierba y juego con mi muñeca nueva. Desde entonces, el agua me da miedo. Cuando me ducho la garganta se me cierra y el pecho me oprime.

*

Desde el jardín de mi abuela oigo, a cada hora, las campanas de la iglesia donde fui bautizada. Se alza sobre nosotros, en una colina, rodeada de abetos. La Iglesia Calvaria de Cluj es un impresionante edificio de piedra y se cree que se trata de una de las iglesias más antiguas de Rumanía. Me encantan los arcos de sus ventanas, altos y delgados, y el tejado rojo que culmina en un chapitel puntiagudo y doble. Cuando entro levanto la mirada y contemplo la talla de la Virgen que me observa.

Mama Draga va a misa todas las tardes. Sobre las cuatro dice:

–Lenuta, ponte el vestido y vamos a la iglesia.

Camina con lentitud mientras remontamos la colina. Me adelanto y corro hacia la entrada de la iglesia para ver cuántas de sus amigas han acudido y luego corro de vuelta para decírselo. Puedo hacer esto una, dos y tres veces, mientras mi abuela recorre el camino hasta lo alto.

Una vez dentro nos sentamos juntas y oímos al cura que habla sobre el cielo. Sus promesas me intrigan. Mientras escucha, Mama Draga rompe a llorar. ¿Está pensando en su hijo muerto?

Un día, al salir de la iglesia, veo que tiene lágrimas en los ojos. ¿Por qué llora? Me pregunto. ¿Tan malo es el cielo?

La miro y le pregunto:

–Mama Draga ¿te da miedo el cielo?

–No, no –dice–. Tengo ganas de estar allí. Lo que me asusta es la muerte.

–¿Dónde está el cielo? –le pregunto.

Ella mira hacia lo alto y señala al cielo amplio y azul.

–Allí.

Cuando volvemos a casa nos sentamos fuera y saluda a sus amigas. Las ramas de los chopos que flanquean la calle se comban. Observo mientras los rayos de sol bailan y crean formas sobre el asfalto. Pienso que la vida será así siempre. La casa de Mama Draga es todo lo que conozco. Para mí es un palacio y allí vivo feliz.

3

Amor

Nadie sabe a ciencia cierta cuanto hace que llegué al vientre de mi madre. Mi padre le grita:

–¡Rosalía, te dije que esto no era más que una aventura! ¿Cómo sé que es mía?

Mi madre, enamorada y dulce, empieza a llorar.

–No lo sabía. No lo sabía –repite una y otra vez.

Mi padre está haciendo los dos años obligatorios de servicio militar y se ha construido una casa al sur, en Bucarest. Cuando acabe, sus padres quieren que vuelva a su aldea, que se case con una muchacha del lugar a la que han elegido, y que lleve la granja familiar. Pero las vidas tienen la costumbre de perderse por el camino.

Mi madre Rosalía es menuda y bella, como una muñeca. Sus cabellos enmarcan un rostro pequeño y huesudo. Trabaja en una fábrica que elabora vodka y tuica, un licor de ciruela fermentada. Siempre está pensativa, siempre parece estar esperando algo. No toma decisiones por sí sola y nunca pide nada.

–Gheorghe quiere que aborte –le susurra a la tía Ana.

Mi madre haría cualquier cosa por mi padre. Sus deseos son ley.

La tía Ana le coge la mano y aprieta.

–Si eso es lo que quieres te ayudaré –le promete, aunque sus propia aflicción le asoma al rostro. Ella ya ha vivido su propia tragedia amorosa–. Te guardaré el secreto, Rosalía.

Mama Draga, una ferviente católica, no debe enterarse.

Gheorghe ha organizado el aborto para mi madre en el hospital militar. La noche antes, mi abuela la descubre llorando sobre su almohada.

–Sé lo que vas a hacer –le dice a mi madre mientras le acaricia la nuca–. No debes hacerlo. Yo cuidaré de la criatura.

Pero su amor por mi padre es demasiado fuerte. Al día siguiente Gheorghe la recoge y la lleva al hospital mientras mi abuela se arrodilla en el suelo de la cocina y reza.

Aunque los abortos sean ilegales, se llevan a cabo por doquier. Son parte del mercado negro, incluso en los hospitales militares. Si mi padre piensa que se ha ocupado de todo, es mi madre la que siente la vergüenza. El corazón le late cada vez con más fuerza en el pecho, se tumba en la mesa de operaciones y los dedos del médico le palpan la tripa.

–Es demasiado tarde –le oye decir–. El feto ya está en su cuarto mes. No podemos hacer nada.

Se vuelve y garabatea una nota. Mi madre se incorpora y se arregla la ropa. Siente los miembros entumecidos.

–¡No ha querido hacerlo! Te juro que no lo sabía –le asegura a mi padre en el coche.

Él no la cree y hay una parte de él que jamás podrá perdonarla.

Cuando mi madre llega a casa, Mama Draga deja de rezar y se pone en pie.

–¿Lo has hecho? –le pregunta.

Mi madre niega con la cabeza.

Mama Draga casi rompe a llorar de la alegría.

–¡Dios ha respondido mis plegarias!

*

El día de mi nacimiento, el 21 de septiembre de 1953, es un día bonito. Hace sol y los cielos se muestran luminosos. Mi tía Ana llama a mi padre.

–Tienes una hija. Es tu viva imagen –le dice.

Viene a vernos a mi madre y a mí al hospital. Se asoma al capazo, se agacha y me mira a los ojos con sus iris almendrados.

–Es mía –dice.

Mi padre decide cómo he de llamarme. Más tarde mi madre sabrá que Lenuta es el nombre de su primer amor.

Después de mi nacimiento, mi padre confiesa ante sus padres, los más acaudalados de su aldea, al sur de la región rumana de Oltenia. Es la única familia que vive en una casa de dos plantas. Los Nadolu están horrorizados. Le prohíben a mi padre que se case con mi madre, una chica de una familia de sirvientes. Se ofrecen a acogerme y a cuidarme para que él pueda casarse con la buena moza olteniana que le han escogido como novia.

Mi padre le pide a mi madre que me entregue a su familia.

–No sin mí –le responde–. O las dos o ninguna.

En Oltenia el matrimonio es una cuestión muy seria que requiere de complejos rituales. Cuando una pareja decide unirse, el hombre le da a la mujer un anillo y negocia la dote con los padres. El padre del novio paga el banquete de boda. Los padrinos compran regalos para la pareja así como el velo de la novia, las flores y las velas.

La novia le borda una camisa a su futuro marido y un pañuelo que serán los que utilice durante la ceremonia. Ella reúne su dote en un arcón decorado. Contiene lino bordado, ropa, edredones, alfombras, una botella de vino, dos vasos y dos platos de cerámica. El arcón se llevará desde la casa de la novia hasta el nuevo hogar que ha de compartir con el novio.

A principios de la semana de la boda, otros jóvenes pasan por la aldea llevando petacas con brandy y vino de ciruela. Quien beba con ellos debe acudir a la boda.

El día de la boda la novia, vestida por su madrina y sus amigas, se queda en casa y espera al novio. Él llega con sus padrinos cuando los invitados a la boda empiezan a congregarse. El novio debe pagar por entrar a la casa a buscar a su novia. Ella rodea la mesa con su futuro suegro, derraman un vaso de vino y miran a ver cuánto dinero hay debajo de una servilleta. Luego salen juntos y pasan por tres pozos. Cuando llegan al tercero derraman tres cubos de agua en la tierra. Luego todos bailan la hora, un tradicional baile folclórico rumano. Antes de la boda la gente se dirige a la iglesia, se rompe el pan sobre la cabeza de la novia y la pareja lo come.

Después de la ceremonia en la iglesia comienza el banquete. Los novios se sientan juntos, separados de los invitados, y comparten un cuenco de comida, comen con una sola cuchara de madera y beben vino de la misma botella. Esto significa que sus vidas están unidas. Los invitados mojan pan en el vino, comen huevos y sopa de pollo, col, gelatina de carne, pepinillos, filetes y dulces. Se bebe brandy de ciruela en grandes cantidades.

Al final llega el culmen de la ceremonia: se descubre a la novia. Su madrina le invita a que se siente en una almohada, intenta retirarle el velo y atarle un pañuelo en la cabeza. La novia se resiste tres veces, pero al final cede. Es ahora cuando de verdad se convierte en esposa. Se pone de pie ante el novio y todos los invitados a la boda bailan una hora especial para mostrar que ha entrado en el mundo de las mujeres casadas. Todos se unen, bailan con la novia y le dan dinero que será para ella sola. También se entregan muchos otros regalos. Lo que gente se pueda permitir, traen animales, telas, verduras e incluso sábanas.

Se baila durante toda la noche, hay júbilo, comida y bebida, la celebración une a todas las generaciones y a los lugareños y todos vuelven a casa con el corazón alegre. Las bodas sirven de vínculo para las comunidades.

En toda boda en Oltenia pende una pregunta: ¿Es virgen la novia? El día posterior a la ceremonia se examina el camisón de noche en busca de la mancha delatora. El padrino visita a los padres de la novia y les lleva una botella de brandy atada con lazos. A él se le unen otros y unos violinistas les dedican una serenata. Si se prueba que la novia es virgen, el brandy se endulza con azúcar y se teñirá de rojo. Su pureza será celebrada con más bailes y más bebida. En caso contrario el brandi se mezcla con ceniza y guindillas, la madre del novio se ríe de la madre de la novia y el padre de la muchacha tiene que compensar a su yerno con dinero o con tierras. Esa es la deuda que debe pagarse por la pérdida del honor de su hija.

*

Mi padre creía firmemente en estas tradiciones maritales. Casándose con mi madre perdía el derecho con el que nacía todo joven olteniano. Siempre le guardaría rencor por ello.

4

Las hijas de Mama Draga

Durante el régimen de Ceausescu, desde los años sesenta hasta la caída del comunismo en 1989, la economía, o así lo afirman las estadísticas oficiales, crece entre un seis y un nueve por ciento al año, y la inversión es fuerte. A pesar de este alarde de riqueza y desarrollo, la gente pasa hambre mientras nuestra comida se exporta a otros países. Soportamos constantes cortes de luz y hay carestía de alimentos básicos, medicinas y otros bienes. Se establece el racionamiento. Ceausescu tiene tanto interés por pagar la deuda exterior de Rumanía, generada por la desbocada industrialización, que ignora el bienestar de su propio pueblo.

La tía María se casa con un hombre que tiene una pata de palo de la rodilla hasta el suelo. Mama Draga intenta impedir el matrimonio, pero se ve incapaz de quitárselo a su hija de la cabeza. Su marido le pega, muchas veces utiliza su pierna de madera. Al igual que Mama Draga, su hija mayor da a luz a siete criaturas, seis niños y una niña. De los siete pierde a cuatro cuando se hacen adultos. El primero muere de un linfoma, el segundo, un soldador, muere abrasado cuando la maquinaria defectuosa con la que trabaja estalla, y el tercero se suicida. La hija muere de cáncer de estómago.

La tía María muere pisoteada un día mientras hace cola para comprar un pollo, durante los años del hambre, cuando el gobierno rumano se dedica a vender nuestros recursos.

A la cuarta hija de Mama Draga, la tía Ileana, le estalla una bomba durante la Segunda Guerra Mundial mientras juega en la calle. Esto le afecta a la cabeza, y se queda como una niña, siempre riendo y haciendo tonterías. Pero es la única persona de nuestra familia que siempre está feliz. Trabaja de limpiadora en una fábrica de zapatos seis días a la semana y vive con Mama Draga y con mi tía Ana. Suele disfrutar de una botella de cerveza con la comida de los domingos.

Me gusta pasar tiempo con la tía Ana en casa, con Mama Draga, con la tía Ileana. La tía Ana se muestra más cercana a mí que mi propia madre. Tiene el pelo negro y rizado y unos ojos cariñosos. Llora la muerte de su único hermano, le rompieron el corazón hace años y solloza por las noches.

Oigo a mi abuela y a mis tías abuelas susurrar sobre lo ocurrido cuando estamos sentadas en el banco bajo los árboles. La tía Ana, dicen, se enamoró de un oficial del ejército, otro hombre guapo como mi padre. Todo un conquistador. Le pidió una y otra vez que le acompañara a otra ciudad y que se convirtiera en su esposa. Pero se negó porque su padre estaba cercano a la muerte, aquejado de asma. Ana amaba a su padre y, además, toda la familia dependía de ella.

Su novio pensó que el amor de la tía Ana bastaría para que se fuese con él.

–Es ahora o nunca –le dijo.

Pero ella sintió que no podía seguirle.

Unas semanas después moría mi abuelo, ella buscó la nueva dirección de su novio, hizo el petate y le siguió. Cuando llegó a la ciudad a la que le habían destinado y llamó a la puerta, le abrió otra mujer.

–¿Qué desea? –le preguntó.

–Busco a Ion –dijo Ana.

–Soy su esposa –le respondió la desconocida y le cerró la puerta en las narices.

La tía Ana volvió a casa con el corazón roto. Y aún se hundió más cuando supo que estaba embarazada.

Historias susurradas. Leyendas de familia.

–No me esperó –se lamenta la tía Ana hundiendo el rostro en el hombro de mi abuela.

Mama Draga acaricia el hermoso cabello de su hija y susurra para sí que, de nuevo, la felicidad parece no estar al alcance de sus hijos. Se lleva a Ana a la cama y le coge de la mano hasta que se duerme.

Ana aborta. Lo lamentará toda su vida. Vuelve al trabajo en la fábrica de cigarrillos, pero seguirá amando a su oficial para siempre. Cuando muere, visita su tumba y le lleva flores.

Siendo una niña la veo todas las noches escuchar canciones románticas en la radio mientras se unta el rostro con crema de noche. En su corazón, creo que Ana es una persona que sabe que la vida puede ser una fiesta. Pero le cuesta expresarlo en su propia existencia.

5

En Oltenia

Oltenia es el lugar donde viven los padres de mi padre. No me gusta ir a visitar a esos abuelos. No me siento cómoda con sus extrañas costumbres, con su extraña forma de hablar, con su estricta forma de vida. Viven en una granja enorme. Cuando les visito, mi abuela Fataluta me lleva a trabajar todas las mañanas. Tanto ella como mi abuelo Petre trabajan juntos en los campos, con las espaldas encorvadas sobre los azadones, labrando la tierra. Solo son dos personas y sus tierras muy extensas. Desde que los comunistas se hicieron con el poder, su vida se ha ido haciendo cada vez más dura. Ya no hay jornaleros y casi todos los jóvenes han cambiado la aldea por la ciudad en busca de mejores trabajos.

Llevamos la comida en una bolsa de algodón: sémola de maíz llamada mamaliga, algunas rodajas de cebolla o de puerro, un puñado de tomates y un solo huevo que compartimos. En casa de mis abuelos mi estómago siempre está protestando. El trabajo es duro y no estoy acostumbrada al castigo del sol, me hace sentir mareos.

Cuando llega la hora de la comida, mi abuelo baja a la bodega con un manojo de llaves que siempre lleva atadas a la cintura. Abre la tapa de un arcón que ha hecho para él y saca con un cazo un poco de la sémola de maíz que guarda en él. Lo sube arriba, con cuidado de que no se le caiga ni un grano, y se lo da a mi abuela. Ella lo cuece a la manera tradicional.

Mi abuelo es un hombre frío y arrogante. Le veo ir a los campos en su carreta. Es una buena carreta, está orgulloso de ella. Mama Draga no tiene una carreta, ni un precioso caballo blanco con riendas y arreos.

Mi abuela paterna me enseña una fotografía de su marido, vestido con el traje tradicional de Oltenia. Es joven, apuesto y orgulloso, lleva un chaleco bordado sobre una camisa blanca y en las manos tiene un pequeño libro. Tiene la espalda recta y las espaldas anchas, es un hombre que sabe lo que quiere.

Cuando nos visita en Bucarest me lleva con él al mercado, va de un lado para otro y solo se detiene para probar las sandías, una detrás de otra. Utiliza su cachava para ahuyentar a los chiquillos que nos siguen.

Solo una vez que ha probado todas y cada una de las sandías, vuelve al puesto que más le ha gustado.

–Las tuyas son las más dulces –le dice al tendero.

Mi abuelo lo sabe porque él mismo las cultiva. Pero cuando le dicen el precio se queja de lo caro que es. Solo entrega el dinero después de una buena sesión de regateo.

Si no hubiera sido granjero, habría sido un gran hombre de negocios. Me avergüenza estar con él mientras regatea en el mercado. Me escabullo un poco y finjo que no tiene nada que ver conmigo. Pero alza la voz para llamarme:

–Lenuta, ven aquí. Quédate cerca.

Sé que solo me lleva al mercado porque quiere que lleve a casa la pesada sandía en la bolsa. Me cuesta seguirle y me da la sensación de que los brazos se me van a salir de los hombros. Camina rápido, y se vuelve de vez en cuando para cerciorarse de que la sandía no se cae de la bolsa. Eso me hace sentir como una sirvienta.

Fataluta también es dura, pero tiene un punto débil conmigo porque me parezco mucho a su hijo mayor, mi padre Gheorghe, su orgullo y su tesoro. Al igual que muchos de los habitantes de Oltenia, es religiosa y supersticiosa. La gente cree en los malos espíritus, en los vampiros y en los fantasmas. En primavera, y también en tiempos de sequía, bailan la tradicional paparuda para provocar la lluvia. Mi abuela se une a la danza con entusiasmo.

Después de pasar una semana con mis abuelos, estoy deseando marcharme. Mi abuela lo entiende, mi abuelo no. Creo que sabe que, aunque compartimos la misma sangre, no estoy hecha para la vida de un campesino. Tampoco formo parte de su cultura y sus tradiciones. Me parezco a ellos pero, en mi interior, soy una muchacha transilvana. Soy la nieta de Mama Draga, no la suya.

6

Hijos preferidos

En nuestra cultura los niños aprenden que son gente muy importante.

Cuando no tengo más que unas semanas, mi madre se sienta en el jardín bajo los árboles frutales con mi padre, Gheorghe, que la visita en nuestra casa de Cluj. Se acaba el otoño. La hierba está húmeda y cubierta de hojas doradas y marrones.

Dentro de casa, Mama Draga me calma.

–Dile a Rosalía que entre y dé de comer a su hija –le dice a la tía Ana que está de pie, junto a la puerta, observando mi diminuta cara enfadada–. Y puedes decirle a ese hombre que vuelva con sus padres ricos y que nos deje en paz.

Mama Draga no soporta estar cerca de Gheorghe. Le cuesta perdonar a su hija por amarle.

–Shh, Mama –dice la tía Ana mientras se envuelve en su chal y sale fuera.

Mi abuela nunca deja de trabajar, lava sábanas, toallas y pañales, ansiosa por extenderlos sobre las rocas que hay junto al río antes de que las nubes de la tarde aparezcan en el cielo. Ya tendrá tiempo de llorar cuando todo el mundo se haya dormido. Pero para entonces Mama Draga también tendrá que organizarse para el día siguiente.

La tía Ana se encarga de comprarme la ropa. Me viste y me estruja los mofletes para hacerme sonreír. Junto con Mama Draga, ella es el centro de mi universo. Cuando pienso en aquel tiempo puedo ver los delicados rizos de Ana y el rostro arrugado y cariñoso de mi abuela. Por mucho que lo intente no recuerdo los rasgos de mi madre.

Después de lo que le pasó a Ana, Mama Draga no confía en los hombres apuestos cuando se trata de sus hijas. Con su pelo engominado hacia atrás, su ceño firme y espaldas anchas, mi padre hace que las mujeres se vuelvan cuando va por la calle.

Pero Rosalía es frágil y necesita a alguien amable que cuide de ella. Mama Draga reza en silencio para que Gheorghe se vaya.

Fue una de las mejores amigas de mi madre, que trabajaba en la misma fábrica, la que le presento a mi padre en 1952. Él había venido a ver a la amiga de mi madre con la intención de salir con ella.

–Ya tengo novio, así que no pierdas el tiempo –le dijo la muchacha negando con la cabeza–. Pero Rosalía está soltera.

Cuando la señaló mi padre la miró de arriba abajo. Era rubia y guapa, pero sus ojos se apartaron aterrados.

–En el ejército me enseñaron a conducir camiones. Pero puedo conducir lo que sea –fanfarroneó mi padre.

Conducir camiones le iba bien como trabajo, o eso había decidido él. La carretera. Tiempo alejado. Habría hueco para otras mujeres, pero siempre podría volver a casa, a una familia, a las comodidades de una esposa que le amara.

Mi padre lleva de todo en su camión: garrafas de aceite, caramelos, sacos de trigo, madera, material de construcción para las fábricas, cilindros para los generadores. Todo. A veces conduce despacio, a no más de cinco kilómetros a la hora, para que lo que transporta no acabe dañado por culpa del lamentable estado de las carreteras. A veces lleva un coche de policía delante y otro con un ingeniero abordo. A veces las máquinas que lleva son tan altas que hay que cortar los cables de la luz para que pueda pasar.

Mi padre está orgulloso de hacer lo que hace. Sabe que no hay muchos hombres en los que pueda confiarse para desempeñar esas labores.

–Eres un conductor magnífico –diría mi madre.

Nunca encontrará a una mujer que le ame como le ama ella.

Gheorghe se casa con mi madre el 6 de mayo de 1954, poco después acaba su servicio militar. Yo tengo siete meses. Viene a vivir con nosotros a casa de Mama Draga. ¿Es por mí? ¿Por mi madre? ¿O es para vivir en una casa repleta de mujeres que le cuiden?

Un frío día de invierno, en diciembre de 1955, nace mi hermano pequeño. Se le da el nombre de mi padre.

–Coge a nuestro hijo –dice mi madre, y está feliz al ver lo contento que se muestra su marido.

De camino a casa desde el hospital nos detenemos para que nos hagan una foto. Tata, mi padre, me levanta y me sube a una de las enormes ruedas delanteras de su camión y me sostiene ahí. Veo el júbilo en sus ojos y me siento fuerte y segura. Sé que soy la hermana mayor. La mirada de mi madre está fija en el bulto recién nacido que tiene en brazos.

Mi hermano Gheorghe se convertirá en el príncipe de la casa. La nuestra no es la única cultura en la que se prefiere a los niños y se educa a las niñas para que guarden las distancias. Aunque si mi hermano me pega, yo le devuelvo el golpe… y me atengo a las consecuencias.

A medida que va creciendo mi hermano es callado y tímido. Parece tener mucho de nuestra madre. Yo, en cambio, me parezco más a mi padre.

7

La otra mujer

El perdón es el aroma que deja la violetaen el talón que la aplasta.

Mark Twain

Te traeré a Lenuta todos los años –jura mi padre–. Desde junio hasta septiembre será tuya.

Triste y asustada Mama Draga se estruja las manos. Mis padres embalan sus cosas. Intento recordar lo que sentí al dejar Cluj. No hay nada, solo un vacío.

Todo lo que recuerdo es que me desperté una mañana y me encontré en una habitación diferente. Mama Draga no está por ninguna parte. Salgo de la cama y la busco. Corro de una habitación a la otra.

Encuentro a mi padre en la cocina.

–Lenuta –me dice–. Mi Lenuta.

Me levanta y me da un fuerte abrazo. Me reconforta, pero sé que algo ha cambiado para siempre.

Mi padre me sienta y me mira a los ojos.

–Lenuta, ahora vamos a vivir aquí.

Habla de Ferentari, en las afueras de Bucarest. Allí no hay árboles, ni flores, solo hay baches y multitud de perros abandonados.

–Tu Mama Draga se quedará en Cluj, muy lejos, pero te llevaré a verla.

–¿Cuándo? –le pregunto de inmediato.

–El año próximo.

Con tan solo cuatro años, soy demasiado joven como para comprender lo que significa “el año próximo”, pero ya echo de menos a Mama Draga. De algún modo sé que pasará mucho tiempo hasta “el año próximo”.

Pero también sé que mi padre me quiere. Aquí, en Bucarest, él será el centro de mi vida.

Mi padre ha construido nuestra casa con barro y paja. Es más grande de lo que estoy acostumbrada, tiene cuatro habitaciones y una zona de almacenaje, una especie de cobertizo, en la parte trasera. Dentro hay una pequeña cocina y, más allá, una habitación aún más pequeña que hace las veces de cocina en invierno, cuando todo se cubre de nieve y hielo.

A los lados de la segunda cocina están las habitaciones, una para mis padres con un armario grande, una mesa y sillas. Hay una bonita alfombra persa en la pared y otra en el suelo, pero la habitación no tiene nada para calentarla y siempre está fría. La otra habitación sí que la calientan para mi hermano y para mí. Compartimos una cama grande y cálida.

Nuestra casa nueva está inmaculada. Mi madre no hace más que limpiar.

Lo mejor es nuestro jardín. Hay flores y árboles frutales: el cerezo, el melocotonero y una parra. Mi madre planta tomates y cebollas y lo alfombra de verduras.

Un día me doy cuenta de que mi padre no ha vuelto del trabajo. Pasan los días. Poco a poco se va antojando evidente que ya no vive con nosotros. No sé dónde está. Siento rabia por cada rincón de mi vida, como un fuego que me envuelve y avanza.

La primavera casi ha llegado y juego fuera con mi hermano. Le escondo la pelota y él va trastabillando mientras la busca, camina a tientas, ríe. Mi madre ha salido a hacer la compra. Casi todas las mañanas sale a comprar la leche, la carne y el queso que consumimos todos los días.

Llevo puesta mi chaqueta roja favorita porque el aire aún llega frío. De pronto levanto la mirada y veo a mi padre junto a nosotros. Sus ojos relucen y tiene las mejillas sonrojadas.

–¡Tata! –grito, pero no me abraza como suele.

–Dentro, Lenuta –ordena. Coge a mi hermano, que está asustado y ha empezado a llorar. Mi padre entra a toda prisa–. Mete en una maleta todo lo que necesites –me dice.

Me quedo parada, no sé qué hacer mientras él revuelve los cajones buscando la ropa de mi hermano.

–Un jersey. Calcetines –murmura para sí. Cuando se da cuenta de que estoy ahí, de pie, sin moverme, se enfurece–. ¿Qué necesitas? ¿Dónde están tus cosas?

Al fin, cuando ha metido a presión las cosas de Gheorghe en una bolsa, se precipita hacia la puerta y me apremia para que le siga.

–¿Adónde vamos? –pregunto.

Mi mirada recorre esa habitación en la que están todas las cosas que poseo y aprecio. ¿Qué ha cogido mi padre de mis cosas? No lo sé. Lo que sí sé es que no quiero abandonar mi casa.

Recorremos un largo trecho en el camión hasta llegar a otra casa. La mujer que vive ahí es de su aldea. Es enigmática y es perversa, su mirada me paraliza. Tiene una hija que es tan enigmática como ella y que tiene, más o menos, mi misma edad. Me quedo mirando a la niña y pienso que parece una campesina. Tiene el pelo cortado por los hombros, es de piel aceitunada y muy delgada. Mis carnes, por el contrario, son suaves y redondas. No me da la sensación de que la niña sea agraciada.

Su madre le pega un grito:

–¡Aparta! Deja que entren los pequeños.

Le cojo la mano a mi hermano y permanezco inmóvil. La mujer se acerca y temo que pueda golpearme. Mi padre nos adelanta, entra en la casa y deja caer nuestro pequeño petate de ropas en el suelo. Ahueca las manos para sacar agua de un caldero verde y se moja la cara.

–No pasa nada –dice–. No estaba en casa. Me he limitado a entrar, coger a los niños e irme.

La mujer echa un vistazo a la bolsa y observa los calcetines y las mudas así como el abrigo de invierno de Gheorghe y sus manoplas.

–¿Es todo lo que tienes? –le pregunta.

Mis pies se mueven nerviosos sobre el felpudo. Mi padre no me ha dicho nada. No me ha presentado y tampoco me ha invitado a entrar en esa casa que puede, o puede que no, sea suya.

A mi lado el pequeño Gheorghe patalea y berrea. Sé que tiene tanto miedo como yo.

Mi padre vuelve a coger a mi hermano. Le palmea la espalda y le menea arriba y abajo.

La mujer nos da la espalda para hervir agua y preparar un café para mi padre y para ella. Es como si no estuviéramos ahí. Siento ganas de llorar. Pienso en mi madre, sola en casa, mi madre, sensible y delicada.

Acto seguido mi padre dice que debe volver al trabajo. Cuando se va sigo de pie en la extraña habitación. La mujer me dice que me siente, y me siento donde se me ordena. Deja a Gheorghe sobre un montón de telas en una esquina. Está tan agotado que se queda dormido.

Luego me dice que me asee, y lo hago. Después me da un currusco de pan que mastico a pesar de mi orgullo. Durante todo ese tiempo, su propia hija da vueltas por la vivienda, con los brazos extendidos, con los ojos casi en blanco, cantando una tonada demencial que se ha inventado. Ni ella ni su madre se hablan.

A la hora de la comida caen tres cuencos sobre la mesa. La niña coge una cuchara y el cuenco más profundo y empieza a engullir el cocido. No estoy acostumbrada a comer así. En casa tenemos un sistema, una rutina. Mi madre nos pide que pongamos la mesa y luego nos sentamos juntos y rezamos antes de empezar a comer. Aquí, antes de que yo haya logrado sentar a Gheorghe junto a mí y haberle puesto la cuchara en la mano, la niña ha acabado y empieza a gritar por la habitación.

Apenas hay unas cucharadas de comida al fondo de mi cuenco. Es un trozo blando de mamaliga con medio huevo cocido encima. El cuenco de mi hermano es igual que el mío, solo que su ración es aún más escasa. Comemos en silencio. Yo como sola y le ayudo a Gheorghe con su cuchara. Aplasta la mamaliga con los labios y deja que se la caiga por la barbilla.

–¡Come! –le urjo–. ¡No hay nada más!

Cuando acabamos siento aún más el aguijón del hambre que antes de comer.

La mujer nos pone delante dos tazas con agua oscura del pozo, huele mal. Hago lo posible por tragarla. Le ayudo a Gheorghe con la taza para que beba. Prueba el agua y la escupe y, de un manotazo, la derrama.

La mujer jura y amenaza con golpearle.

–Si va a desperdiciar el agua tendrá que aprender a rellenarse la taza él mismo.

Llega la noche. Duermo con Gheorghe sobre unas mantas junto a la puerta. Le rodeo con los brazos para tenerle cerca.

Mi padre tarda muchos días en volver.

–¿Dónde está nuestro padre? –le pregunto a la mujer una mañana. Aún no nos ha dado de comer en condiciones.

–¡Conduciendo! ¿Dónde si no?

Me levanto para salir a la calle para, al menos, poder sentir la brisa de la mañana en la piel. Cruzo el umbral y veo a mi hermano inclinado sobre el comedero del perro. Tiene la mano en la boca y me doy cuenta, horrorizada, de que se está comiendo la comida del perro, las sobras del día anterior. Sus labios se estiran, se contraen, se estiran, se cierran y su lengua emerge y lame los restos de comida que tiene en los labios. Tiene los ojos apagados.

Solo entonces me doy cuenta del hambre que tengo.

–¡No! –le grito y le quito de un manotazo el cuenco del perro de las manos.

Alargo el brazo e intento quitarle la comida de las comisuras de la boca, pero Gheorghe sigue masticando y tragando.

Vuelvo a la casa a toda velocidad para decirle a la mujer lo que ha estado haciendo mi hermano. Ella le da una calada a su cigarrillo y ríe.

–¿Qué clase de niño se comería la comida de un pobre perro? –pregunta.

Luego se encoge de hombros como si la pregunta no tuviera respuesta.