9,99 €

Mehr erfahren.

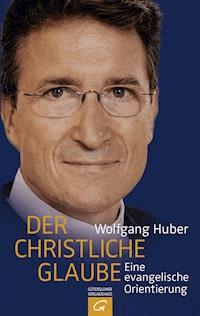

- Herausgeber: Kreuz Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Wer bin ich? Wie verhalte ich mich gegenüber Anderen? Wo finde ich Glaubensgewissheit? Angesichts der Unübersichtlichkeit der Welt und der Endlichkeit des Lebens sind es diese drei Fragen, die jeden von uns immer wieder beschäftigen. Auf der Suche nach Orientierung lässt sich der langjährige EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber von Schlüsseltexten der Bibel und der christlichen Überlieferung leiten, darunter der Psalm 23, das apostolische Glaubensbekenntnis und die Zehn Gebote. Er betrachtet sie im Kontext der Gegenwart und entwickelt Gedanken, die Halt geben. Wie kaum ein anderer vermag er es, Offenheit und Toleranz mit einem festen eigenen Standpunkt zu verbinden. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die authentisch und selbstbewusst leben und glauben möchten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 198

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Wolfgang Huber

Darauf vertraue ich

Grundworte des christlichen Glaubens

Impressum

© KREUZ VERLAG

in der Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2011

Alle Rechte vorbehalten

www.kreuz-verlag.de

Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,

KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart

ISBN (Buch): 978-3-451-61060-8

ISBN (E-Book): 978-3-451-33799-4

Inhaltsübersicht

Zum Beginn

1. Glaube ist Vertrauenssache

Der 23. Psalm

2. Geschenktes Leben

Der erste Glaubensartikel und Martin Luthers Erläuterung

3. Rivalität und Respekt

Kain und Abel

4. Legende und Wahrheit

Die Weihnachtsgeschichte

5. Barmherzigkeit erfahren

Das Gleichnis vom wiedergefundenen Sohn

6. Herausfordernd für den Einzelnen und die Gesellschaft

Die Bergpredigt

7. Im Zentrum das Kreuz

Der zweite Glaubensartikel und das Friedensgebet des Franz von Assisi

8. Melodien des Glaubens

Joachim Neanders Lobgesang und Dieter Trautweins Segenslied

9. Freiheit und Verantwortung

Martin Luthers Freiheitsschrift und das Bekenntnis von Barmen

10. Wegweiser der Freiheit

Die Zehn Gebote

11. Kultur des Helfens

Das Doppelgebot der Liebe und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter

12. Gemeinschaft der Hoffnung

Der dritte Glaubensartikel und der Traum von Martin Luther King

13. Gott und der Welt zugewandt

Dietrich Bonhoeffers Vision der Kirche von morgen

14. Die sieben Werke der Barmherzigkeit

Jesu Rede vom Weltgericht

15. Geborgen in Gott

Das Vaterunser

Schluss: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei

Quellennachweis

Die Bibeltexte sind entnommen aus: Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung, © 1999Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

S.85: Dieter Trautwein: Komm, Herr, segne uns, © Strube Verlag München– Berlin

S.122 in: Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, © 1998, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

S.159 in: Helmuth James und Freya von Moltke, Abschiedsbriefe Gefängnis Tegel September 1944 – Januar 1945, © 2011C.H.Beck, München, S.480–482

Zum Beginn

Wer bin ich?

Wie gehe ich mit anderen um?

Was gibt mir Gewissheit?

Diese drei Fragen stellen sich jedem Menschen. Wir alle suchen nach Antworten.

Wer bin ich? Die Frage begleitet mich ein Leben lang. Sie lässt sich nicht in einem Satz beantworten. Meine Identität hat viele Aspekte. Nicht alles, was mir wichtig ist, lässt sich sehen oder herzeigen. Als Menschen fragen wir über uns hinaus. Nur so verstehen wir, wer wir sind. Wir halten Ausschau nach einem Halt, den wir uns nicht selbst geben können. Damit wir die Endlichkeit unseres Lebens annehmen und bejahen können, muss unsere Hoffnung weiter reichen als bis zum Ende unseres Lebens. Wir brauchen einen klaren Kompass dafür, unserem Egoismus oder unserer Abneigung gegen andere nicht das Feld zu überlassen.

Wie gehe ich mit anderen um? Keiner lebt allein. Ohne Mutter kommt niemand zur Welt. Wir alle leben mit anderen Menschen zusammen. Ihnen offen zu begegnen, tragfähige Beziehungen zu entwickeln, Schuld zu vergeben und Missverständnisse auszuräumen – all das will gelernt sein.

Unsere Lebenswelt wird bunter. Unsere Gesellschaft ist durch eine Vielfalt, ja einen Widerstreit von Einstellungen und Verhaltensweisen gekennzeichnet. Wir leben mit sehr unterschiedlichen Menschen zusammen. Sie zu ignorieren oder ihnen mit feindseliger Abwehr zu begegnen ist keine Lösung. Sie zu akzeptieren, ohne uns selbst zu verbiegen, ist manchmal nicht leicht. Wir brauchen beides: Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Überzeugungen, aber zugleich eine klare Position, eine verlässliche Orientierung.

Was gibt mir Gewissheit? Wir suchen einen eigenen Ort im Stimmengewirr der Religionen und Weltanschauungen. In Europa, ganz besonders in Deutschland, hat sich ein erhebliches Maß von religiöser Gleichgültigkeit ausgebreitet. Doch in der Auseinandersetzung zwischen säkularen Einstellungen, einem erstarkenden Islam und einem oft diffusen Christentum merken viele, dass sie für sich selbst Klarheit brauchen. Manche fordern eine »christliche Leitkultur«; andere entdecken das »christliche Abendland« wieder, obwohl schon vor hundert Jahren von dessen Untergang die Rede war.

Solche Formeln klingen so, als sollte eine gute alte Zeit beschworen werden. Doch der christliche Glaube ist mehr als ein kulturelles Erbe. Lebendig ist er nur, wenn er zur Lebenskraft wird und die persönliche Haltung prägt. Aber Hand aufs Herz: Vielen ist gar nicht mehr klar, was den christlichen Glauben von anderen Religionen oder säkularen Einstellungen unterscheidet. Klarheit entsteht, wenn man sich über die Kernaussagen des christlichen Glaubens verständigt.

Die meisten Menschen verdanken der frühesten Kindheit die entscheidenden Prägungen für ihr ganzes Leben. Zwar haben wir keine eigenen Erinnerungen an die ersten Lebensjahre; aber in dieser Zeit bildet sich ein Überzeugungswissen, das wir von da an als selbstverständlichen Besitz in uns tragen. Deshalb kommen die meisten gar nicht auf die Idee, ihre tragenden Überzeugungen jemals in Frage zu stellen. Entsprechend schwer ist es, sie zu ändern. Wir leben aus einem Urvertrauen und zehren ein Leben lang davon. Manchmal fragen uns andere danach. Wir sollten ihnen Auskunft geben können, denn viele tragen eine solche Gewissheit nicht in sich. Wichtige Fragen sind für sie ungeklärt. Was ihnen in früher Jugend nahegebracht wurde, hat für sie keinen Bestand mehr. Sie sind auf der Suche; sie sind bereit, sich neu zu orientieren. Kann der christliche Glaube für sie eine Hilfe sein? Wie kann er Überzeugungskraft gewinnen?

Gewiss zuallererst durch Menschen, die diesen Glauben leben, durch Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Wer solchen Menschen begegnet oder von solchen Vorbildern beeindruckt ist, fragt weiter. Er fragt nach Inhalten. Er möchte die Sprache des Glaubens lernen. Er will die wichtigen Symbole des Glaubens verstehen und sich mit dessen zentralen Aussagen auseinandersetzen. Ich bin davon überzeugt, dass sich viele Menschen heute nicht mit allgemeinen religiösen Sätzen, generellen Richtigkeiten oder banalen Selbstverständlichkeiten zufriedengeben. Sie suchen vielmehr geistliche Tiefe, spirituellen Gehalt, Klarheit in Glaubensfragen.

Aus solchen Gründen fragen wir heute neu nach Schlüsseltexten des christlichen Glaubens. Auf welche Grundworte kommt es an? Niemand kann zu der Vielzahl biblischer Zeugnisse sowie zu der Fülle christlicher Zeugnisse aus zwei Jahrtausenden ein gleichmäßig intensives Verhältnis entwickeln. Wir alle wählen aus. Bei manchen ist der Vorrat an Bibelworten, Liedversen und Gebeten, die sie kennen, knapp; bei anderen ist er reichlicher. Doch wir alle brauchen Quellen für die eigene Spiritualität, für das Wachsen im Glauben und das Standhalten im Zweifel.

Nur durch den Mut zur Auswahl kann man sich solchen Quellen nähern. Jede Auswahl ist subjektiv; doch ist sie damit nicht zufällig. Jede Auswahl verzichtet auf Wichtiges; das macht aber das Ausgewählte nicht unwichtig. Auch ich hätte den von mir ausgewählten Texten gern noch viele andere hinzugefügt; aber auf keinen von ihnen wollte ich verzichten. Ich mache in diesem schmalen Buch auf Schlüsseltexte der Bibel und der christlichen Überlieferung aufmerksam, die zum Glauben im 21.Jahrhundert helfen können. Jeder dieser Texte ist für mein eigenes Leben und für meinen Glauben wichtig. Aus dieser Erfahrung schöpfe ich die Hoffnung, dass diese Texte auch anderen weiterhelfen. Was mir diese Texte bedeuten und welchen Zusammenhang sie für mich erschließen, stelle ich in den folgenden fünfzehn Kapiteln dar. Aus diesen Elementen entsteht vor den Augen der Leserin und des Lesers ein Bild des christlichen Glaubens.

Meine Sichtweise ist bewusst ökumenisch; der Glaube an Jesus Christus ist nicht evangelischer oder katholischer, auch nicht orthodoxer oder freikirchlicher, sondern christlicher Glaube. Meine Sichtweise ist aber zugleich bewusst evangelisch; ich bin davon überzeugt, dass wir nicht im luftleeren Raum, sondern in einer konkreten Gemeinschaft glauben lernen und beim Glauben bleiben. Neben biblischen Quellen und Texten aus der Frühzeit des Christentums kommen deshalb Impulse der Reformation ebenso zur Geltung wie Stimmen evangelischer Christen bis in unsere Gegenwart hinein.

In diesem Buch beschreibe ich, worauf ich vertraue und wovon ich hoffe, dass es auch für andere vertrauenswürdig ist. Jedes Kapitel beginnt mit einem oder zwei Texten aus der Bibel, dem Gesangbuch oder der Tradition christlichen Denkens. Die biblischen Texte werden in der Übersetzung Martin Luthers wiedergegeben. Meine Erläuterungen schlagen die Brücke zu den Fragen unserer Zeit. Sie sind eine Einladung zur eigenen Antwort und zum Gespräch zwischen Menschen, die miteinander auf der Suche sind.

1

Glaube ist Vertrauenssache

Der 23.Psalm

Der Herr ist mein Hirte,

mir wird nichts mangeln.

Er weidet mich auf einer grünen Aue

und führet mich zum frischen Wasser.

Er erquicket meine Seele.

Er führet mich auf rechter Straße

um seines Namens willen.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,

fürchte ich kein Unglück;

denn du bist bei mir,

dein Stecken und Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch

im Angesicht meiner Feinde.

Du salbest mein Haupt mit Öl

und schenkest mir voll ein.

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen

mein Leben lang,

und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

Geborgen in der Sprache der Psalmen

Den 23.Psalm kenne ich, seit ich denken kann. Wenn ich Worte für das Vertrauen suche, das mich trägt, dann verwende ich sehr oft Worte dieses Psalms. Als meine Mutter im Sterben lag, betete ich für sie den 23.Psalm. Das Sprechen fiel ihr schwer, aber sie sprach ihn mit. Als ich mit meiner Frau am Sterbebett ihrer Mutter stand, beteten wir diese Worte für sie; wir waren davon überzeugt, dass die Gewissheit des Psalms sie erreichte. Es geht um ein Vertrauen, das an den Grenzen des Lebens Bestand behält.

Solche Grenzen erfahren wir nicht nur im persönlichen Umkreis. Sie kommen uns auch im gesellschaftlichen und politischen Zusammenleben nahe. Am 11.September 2001 breitete sich ein Schock mit der Gewalt einer plötzlichen Druckwelle aus. Zwei Flugzeuge waren in die Twin Towers des World Trade Center in New York gerast und hatten Tausende von Menschen in den Tod gerissen. Eine große Menschenmenge versammelte sich am Abend im Berliner Dom; viele fanden keinen Einlass mehr und warteten geduldig vor den Toren der Kirche. Aus der Erschütterung des Augenblicks mussten wir Worte finden; den jetzt nötigen Halt konnten nicht die eigenen Worte gewähren. Wir nahmen Zuflucht zur Sprache der Bibel. Vor allem zum 23.Psalm, dem Vertrauenspsalm. Und viele beteten mit.

Die Psalmen gehören zum Alten Testament, zur Heiligen Schrift des Judentums. Aber auch in der christlichen Bibel haben sie einen wichtigen Platz. Die erste Ausgabe des Neuen Testaments, an die ich mich erinnern kann, enthielt zusätzlich auch den Psalter. Denn die Psalmen sind das Gebetbuch der Bibel. In geistlichen Gemeinschaften, deren Tageslauf durch Gebetszeiten geprägt ist, gehört zum Gebet am Morgen, Mittag und Abend jeweils ein im Wechsel gesprochener oder gesungener Psalm. Ebenso bildet das Beten des Wochenpsalms einen festen Bestandteil im sonntäglichen Gottesdienst.

Die Psalmen umfassen unterschiedliche Situationen des menschlichen Lebens. Lob und Klage, Dank und Trost kommen in ihnen zur Sprache. Über die Jahrtausende hinweg benutzen Menschen die Worte des Psalters, um ihr Befinden und ihr Empfinden vor Gott zu bringen. Viele Psalmen verleihen der Erfahrung von Menschen Sprache, die Gottes Führung in schwerster Gefahr erlebt haben. In ihnen äußert sich Gottvertrauen.

Gottvertrauen

Vertrauen ist nicht das Gegenteil von Anfechtung; es gewinnt gerade in der Anfechtung seine Kraft. Es bewährt diese Kraft, wenn neue Fragen auftauchen. Vertrauen zeigt sich nicht darin, dass jemand auf die theoretische Frage, woher das Böse kommt, eine Antwort weiß. Es zeigt sich darin, dass er auch angesichts des Bösen nicht kapituliert.

Die Sprache der Psalmen hilft uns, die Endlichkeit unseres Lebens zu akzeptieren. Diese Endlichkeit zeigt sich nicht erst am Lebensende, sondern von allem Anfang an.

Keiner von uns weiß, warum er gerade jetzt lebt. Keiner verfügt über Zeit und Stunde seiner Geburt; dass die Eltern sich darüber Gedanken gemacht haben, wann sie sich ein Kind wünschten, ändert daran nichts. Keiner verfügt über Zeit und Stunde seines Todes; dass heute manche ihr Leben verkürzen oder den Beistand des Arztes beim Sterben erhoffen – auch das ändert daran nichts.

Die Endlichkeit unseres Lebens spüren wir nicht nur, wenn es um Anfang und Ende des Lebens geht. Auch in der Mitte des Lebens verfügen wir nur über begrenzte Möglichkeiten. Unsere Kräfte sind beschränkt; wir können nur zwischen bestimmten Optionen wählen; was richtig gewesen wäre, begreifen wir oft erst im Nachhinein.

Manchmal sehnen wir uns nach einer Freiheit, die grenzenlos ist; doch im Grunde wissen wir, dass es ohne Begrenztheit weder Freiheit noch Glück gibt. Wir versprechen uns einem bestimmten Menschen; dass wir ihn kennen lernten, war nicht vorauszusehen. Wir erleben in der Treue zueinander eine Erfüllung ohnegleichen; aber wir wissen zugleich, wie zerbrechlich dieses hohe Gut eines gemeinsamen Lebens ist.

Wenn sie nach ihrem wichtigsten Wunsch für ein neues Lebensjahr gefragt werden, antworten viele: »Gesundheit – das ist das Wichtigste.« Weil keiner von uns für seine eigene Gesundheit garantieren und kein Arzt dauernde Gesundheit gewährleisten kann, müssen wir Gesundheit für uns selbst und andere wünschen. Wir erheben das Glas und sagen: »Zum Wohl.« Die Franzosen werden noch deutlicher und sagen: »Santé.« In Deutschland reagieren wir mit demselben Wunsch: »Gesundheit«, wenn jemand niesen muss.

Krankheiten gehören zu jedem lebendigen Organismus. Sie sind ein Teil des menschlichen Lebens. Im Wunsch nach Gesundheit drückt sich die Hoffnung auf Bewahrung vor Krankheit wie die Bitte um schnelle Genesung aus. Aber es kann auch dahin kommen, dass an die Stelle der Bitte um Gesundheit die Bitte um den tröstenden Geist Gottes tritt, damit wir Krankheit und Tod annehmen können.

Im Gebet werden die Ungewissheiten unseres Lebens erträglich. Nicht nur der Anfang und das Ende, sondern auch die Mitte unseres Lebens – sein Glück, seine Erfüllung – liegt nicht in unserer Hand. Im Vertrauen auf Gott können wir Ungewissheiten ertragen, Grenzen akzeptieren und uns die Fülle des Lebens schenken lassen.

Vertrauensbilder

Die Psalmen wecken dieses Vertrauen nicht durch allgemeine Aussagen über Gottes Wesen und Wirken. Sie bringen uns dieses Vertrauen durch starke Bilder nahe. Im 23.Psalm verbinden sich zwei Bilder miteinander. Gott begegnet als der gute Hirte, der zu den Quellen des Lebens führt und Gefahren abwehrt. Und er erweist sich als der gute Gastgeber, dessen Güte die Feinde, also die bedrohlichen Mächte und Kräfte, in die Schranken weist. Die Geborgenheit, die er schenkt, gilt über die Grenzen des Lebens hinaus: »Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.« In diesen Worten kommt eine Verheißung zur Sprache, die an den Grenzen unseres Lebens nicht zu Ende ist. Sie gilt vielmehr »immerdar«.

Die frühe Christenheit hat Jesus Christus oft als guten Hirten dargestellt, der ein Schaf auf seinen Schultern trägt, um es in Sicherheit zu bringen. In den niedergedrückten Menschen, auf die er traf, weckt er Vertrauen: »Dein Glaube hat dir geholfen; geh hin in Frieden!« Den Mühseligen und Beladenen verheißt er Erquickung. Er erneuert die Geborgenheit bei Gott durch den Einsatz seines Lebens. Die Gewissheit, dass Gott es gut mit uns meint, befreit für den Blick in die Zukunft. Das Vertrauen, das uns trägt, hat seinen Kern in der Gewissheit, bei Gott geborgen zu sein.

Abraham und sein Glaube sind dafür zum Urbild geworden; deshalb wird gleich am Anfang der Bibel davon berichtet (1.Mose 12ff.). Abraham verlässt sein Vaterland, trennt sich von seiner Verwandtschaft und schlägt einen Weg ein, dessen Ziel ungewiss ist. Er zieht in dem Vertrauen aus, dass Gott es gut mit ihm meint. Deshalb bleibt er nicht in dem Land, das er kennt; er begnügt sich nicht mit dem, was schon immer so war. Er lässt sich auf Neues ein.

Vertrauen und Vertrautheit

Vertrauen ist nicht mit Vertrautheit zu verwechseln. Vertrautes war schon immer so. Vertrauen weiß mit Veränderungen umzugehen. Man soll Vertrautheit nicht klein reden: Dass wir uns an einem bestimmten Ort zu Hause fühlen, ist ein hohes Gut. Vertraute Gewohnheiten geben uns Geborgenheit. Aber man sollte das nicht mit Vertrauen verwechseln. Denn Vertrauen ist in die Zukunft gerichtet. Das Vertrauen Abrahams besteht nicht darin, dass er im Vertrauten verharrt. Sondern er ist sich der guten Führung Gottes gewiss.

Darum ist der Aufbruch Abrahams aus dem Land seiner Mütter und Väter für Juden, Christen und Muslime zu einem Urbild des Glaubens geworden. Äußerste Unsicherheiten nahm er auf sich; doch sein Glaube war stärker. Die Verheißung, dass sich auch Schwierigkeiten in Segen verwandeln würden, ging mit ihm: »Du sollst ein Segen sein.« Dass solches Vertrauen für andere zum Segen werden kann, ist die grundlegende Erfahrung des Glaubens: »Ihr sollt ein Segen sein.«

Wer aus solchem Vertrauen lebt, erhofft von Gott Gutes. »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.« Es ist kein Zufall, dass große Vorbilder des Glaubens immer wieder Aufbrüche gewagt haben, wie die Bibel sie an der Gestalt Abrahams darstellt. Der Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer (1875–1965) sei als Beispiel genannt. Er bricht aus der erfolgreichen Laufbahn eines gefeierten Theologen und Organisten aus. Er wird Arzt, um Menschen in Afrika zu helfen, die bisher von der modernen Medizin nicht erreicht werden. In diesem Aufbruch zu den Hilfsbedürftigen erkennt er seine Berufung.

Im Wandel der Werte wird auch das Vertrauen in Zweifel gezogen. »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser« – dieser Satz wird oft zitiert; sein Urheber, Wladimir Iljitsch Lenin, der erste Anführer der bolschewistischen Sowjetunion, ist freilich vielen nur noch dem Namen nach bekannt. Wer anderen vertraut, gilt als vertrauensselig; das ist ein vergleichbar vernichtendes Urteil wie die Bezeichnung eines Menschen als »Gutmensch«. Dieses Etikett wird heute für Leute verwendet, die meinen, die Welt könne durch Moral beeinflusst werden. Natürlich kann Vertrauen enttäuscht werden; und die Hoffnung, die Welt im Guten und durch Gutes zu verändern, kann scheitern. Doch das ist kein Grund, Vertrauen und moralische Standfestigkeit zu verspotten und in Verruf zu bringen. Denn diese beiden Haltungen sind durch nichts zu ersetzen.

Deshalb gehört das Misstrauen gegen das Vertrauen zu den großen Irrtümern unserer Zeit. Wie unentbehrlich Vertrauen ist, zeigt sich in keinem Bereich deutlicher als in der Wirtschaft. Das Verhältnis zwischen Lieferanten und Kunden oder das Geschäft zwischen Banken beruht auf Vertrauen. Wenn Vertrauen verspielt oder entzogen wird, ist das genauso ruinös, wie wenn es am Geld fehlt. Die große Weltfinanzkrise der Jahre 2007 bis 2009 war im Kern eine Vertrauenskrise. Die riesigen, milliardenschweren Schutzschirme, die von den Regierungen in dieser Krise aufgespannt wurden, sollten Ersatz für zerstörtes Vertrauen schaffen. Doch Vertrauen lässt sich durch nichts ersetzen. Es ist verkehrt, gering vom Vertrauen zu reden.

Entscheidend ist freilich nicht das Vertrauen, das wir anderen Menschen entgegenbringen – so wichtig es ist. Wenn wir nach einem tragfähigen Halt für unser Leben fragen, geht es erst recht nicht nur um das Selbstvertrauen – so unentbehrlich auch das ist. Eine feste Grundlage für unser Leben erreichen wir erst dann, wenn wir ein letztes Vertrauen nicht in uns selbst und andere Menschen, sondern in Gott setzen. Dass Gott der Anker unseres Vertrauens ist, ist der entscheidende Inhalt des Glaubens.

Weder das Selbstvertrauen noch das Vertrauen in andere reicht weiter als unser Leben selbst. Solches Vertrauen ist begrenzt und vorläufig. Es erneuert sich nicht aus unserer eigenen Kraft; es braucht eine Basis, die tiefer gegründet ist. Nur das Gottvertrauen bildet eine Basis dafür, das Vertrauen zu anderen Menschen zu erneuern und angesichts der Grenzen, die unserem Selbstvertrauen gesetzt sind, nicht zu verzagen. Gottvertrauen ist eine Lebenskraft, die sich weder mit dem Selbstvertrauen noch mit dem Vertrauen anderen Menschen gegenüber auf eine Stufe stellen lässt. Gottvertrauen ist die Wurzel, aus der alles andere wachsen kann.

2

Geschenktes Leben

Der erste Glaubensartikel und Martin Luthers Erläuterung

Ich glaube an Gott,

den Vater, den Allmächtigen,

den Schöpfer des Himmels und der Erde.

(Apostolisches Glaubensbekenntnis,

2.–4.Jahrhundert nach Christus, Erster Artikel)

Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen,

mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder,

Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält;

dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken,

Haus und Hof, Weib und Kind,

Acker, Vieh und alle Güter;

mit allem, was not tut für Leib und Leben,

mich reichlich und täglich versorgt,

in allen Gefahren beschirmt

und vor allem Übel behütet und bewahrt;

und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit,

ohn all mein Verdienst und Würdigkeit:

für all das ich ihm zu danken und zu loben

und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin.

Das ist gewisslich wahr.

(Martin Luther, Kleiner Katechismus, Erklärung zum Ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses, 1529)

Staunen

Wer sich zu Gott bekennt, hat dabei vor allem im Sinn, dass Gott die Welt geschaffen hat. Die Hebräische Bibel, das Alte Testament der Christen, beginnt deshalb mit Erzählungen über die Schöpfung. Und das Glaubensbekenntnis, in dem die frühe Christenheit ihre wichtigsten Überzeugungen zusammengefasst hat, beginnt mit Gott dem Schöpfer. Das Bekenntnis zu Jesus Christus als Gottes Sohn und zum Heiligen Geist schließt sich in den beiden folgenden Artikeln des Glaubensbekenntnisses an. Zuallererst aber ist von Gott dem Schöpfer die Rede.

Die beiden Kapitel über die Schöpfung stehen nicht deshalb am Anfang der Bibel, weil es sich dabei um deren früheste Texte handelt. Das ist keineswegs der Fall. Sie stehen am Anfang, weil sie von grundlegender Bedeutung für das Verstehen der Welt und des Lebens sind. Ähnlich grundlegende Fragen kommen im Anschluss daran zur Sprache: wie das Böse in die Welt kam, warum Menschen mit Gewalt aufeinander losgehen, warum die Menschenwelt trotz ihrer Bosheit gerettet wird und warum es so viel Verwirrung unter den Menschen gibt. Doch all diesen Fragen, die es mit menschlichen Irrwegen zu tun haben, wird vorangestellt, was gut ist: Gottes Schöpfung.

Das lässt sich nachvollziehen. Die Dankbarkeit für das Leben überkommt jeden Menschen, der ein neu geborenes Kind in den Armen hält. In den Augen dieses Kindes liegt eine offene Zukunft; Unschuld leuchtet uns aus diesen Augen entgegen. Das Staunen über das Wunder des Lebens verdient einen absoluten Vorrang vor allem Grübeln über drohende Gefahren, misslingende Pläne oder fehlgeleitete Schritte.

Was wir beim Anblick eines neu geborenen Kindes erleben, wiederholt sich, wenn wir die Schöpfung in ihrer Vielfalt wahrnehmen. Kinder lieben es, einen Zoo zu besuchen. Sie begegnen der Vielfalt der Tiere. Sie entdecken im Garten oder in Wald und Feld die Unterschiedlichkeit der Blumen. Sie bauen am Strand Burgen und Kanäle; sie bewundern das Wasser, das durch ihre selbst gebauten Gräben fließt, und freuen sich an den Muscheln, die sie finden. Wenn sie wandern können und die Strapazen eines Aufstiegs hinter sich gebracht haben, staunen sie über die Weite der Bergwelt.

So, wie sich während der Wanderung immer wieder ein neues Panorama erschließt, so geraten wir ein Leben lang von einem Staunen ins nächste. Die Überraschung wächst, wenn wir über das hinauskommen, was wir mit bloßem Auge sehen können. Das Mikroskop zeigt uns das Wunder des Lebens in kleinsten Molekülen. Das Teleskop öffnet uns den Blick ins Weltall. Unsere Ehrfurcht wird noch größer, wenn wir erkennen, dass die Erde, auf der wir leben, gemessen an der Größe des Weltalls eher einem Staubkorn gleicht. Davon, dass wir im Zentrum der Welt zu Hause wären, kann keine Rede sein. Dass die Erde sich um die Sonne dreht, bedeutet noch lange nicht, dass diese den Mittelpunkt der Welt bildet; denn es gibt viele Sonnen.

Das Staunen ist das Erste. Die Dankbarkeit für die Wunder der Schöpfung wird nicht dadurch eingeschränkt, dass die moderne Wissenschaft uns Naturgeheimnisse erschließt, die früher als unbegreiflich galten. Dass wir mit unserem eigenen Leben Teil der Schöpfung sind, lässt uns noch mehr staunen. Irgendwann stellen alle die Frage, warum sie denn überhaupt in der Welt sind. Wie leicht hätte es geschehen können, dass ich gar nicht geboren wäre. Da ich selbst der jüngste von fünf Brüdern bin, habe ich manchmal vermutet, dass der Wunsch nach einer Tochter mir zum Leben verholfen hat. Und wenn dieser Wunsch nach der Geburt von vier Söhnen erloschen wäre?

Das dankbare Staunen über die Wunder der Schöpfung wie über unser eigenes Leben ist der Anfang des Gottvertrauens. Angesichts der Majestät der Schöpfung bekennen wir uns zur Majestät Gottes. Weil wir ihm das All verdanken, in dem wir leben und uns bewegen, nennen wir ihn allmächtig. Damit ist nicht eine willkürliche Allmacht gemeint, die man jeweils für die eigenen Ziele einsetzen kann. Gemeint ist, dass das Ganze der Welt, in der wir leben, von der Wirklichkeit Gottes umfangen und durchdrungen wird.