12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Das Christentum begegnet uns in unüberschaubar vielen Gestalten. Wolfgang Huber zeigt, was die zentralen Inhalte sind und wie sich rätselhaft gewordene Konzepte wie Schöpfung, Sünde, Auferstehung, Heiliger Geist oder ewiges Leben heute verstehen lassen. Eine eindrucksvoll luzide und umfassende Erklärung des Christentums auf der Höhe unserer Zeit. Religion ist heute zu einem Service unter vielen geworden, auch das Christentum, das von Seelenmassage bis zu Streicheleinheiten vieles im Angebot hat. Aber was macht den Kern des christlichen Glaubens aus? Wolfgang Huber entdeckt ihn mit Martin Luther in der Botschaft des Evangeliums. So beginnt seine "evangelische Orientierung" mit der Frage nach den biblischen Quellen des Glaubens. Von hier aus erschließt er in einem souveränen Überblick die wesentlichen Elemente der Lehre von Glaube, Liebe und Hoffnung. Er berücksichtigt dabei die christlichen Traditionen, beschreibt ihre Transformationen durch Reformation und Aufklärung und erörtert die aktuellen gesellschaftspolitischen Herausforderungen für freie und verantwortliche Christen. Seine fulminante Einführung endet mit der Frage nach den Werten Europas, für die das Christentum auch von denen in die Pflicht genommen wird, die nicht daran glauben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

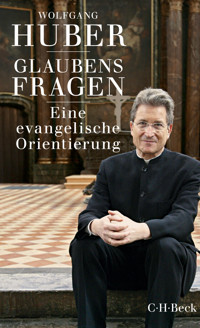

Wolfgang Huber

GLAUBENSFRAGEN

Eine evangelische Orientierung

C.H.Beck

ZUM BUCH

Religion ist heute zu einem Service unter vielen geworden, auch das Christentum, das von Seelenmassage bis zu Streicheleinheiten vieles im Angebot hat. Wolfgang Huber zeigt, was die zentralen Inhalte sind und wie sich rätselhaft gewordene Konzepte wie Schöpfung, Sünde, Auferstehung, Heiliger Geist oder ewiges Leben heute verstehen lassen. Er entdeckt den Kern des christlichen Glaubens mit Martin Luther in der Botschaft des Evangeliums. So beginnt seine «evangelische Orientierung» mit der Frage nach den biblischen Quellen des Glaubens. Von hier aus erschließt er in einem souveränen Überblick die wesentlichen Elemente der Lehre von Glaube, Liebe und Hoffnung. Er berücksichtigt dabei die christlichen Traditionen, beschreibt ihre Transformationen durch Reformation und Aufklärung und erörtert die aktuellen gesellschaftspolitischen Herausforderungen für freie und verantwortliche Christen. Seine fulminante Einführung endet mit der Frage nach den Werten Europas, für die das Christentum auch von denen in die Pflicht genommen wird, die nicht daran glauben. – Eine eindrucksvoll luzide und umfassende Erklärung des Christentums auf der Höhe unserer Zeit.

ÜBER DEN AUTOR

Wolfgang Huber, Professor für Theologie in Berlin, Heidelberg und Stellenbosch (Südafrika), war Vorsitzender des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Er engagiert sich im Wittenberg-Zentrum für Globale Ethik sowie im Potsdam Institute for Advanced Sustainability Studies und wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Max-Friedländer-Preis, dem Karl-Barth-Preis und dem Reuchlin-Preis. Bei C.H.Beck erschien von ihm u.a. «Ethik. Die Grundfragen unseres Lebens von der Geburt bis zum Tod» (C.H.Beck Paperback 2016).

INHALT

1. EIN BLICK ZURÜCK – Die Entdeckung des Evangeliums

Aufbruch zur Reformation

Reformationsjubiläen

Keine neue Kirche

Auf das Evangelium hören

Aus dem Evangelium leben

Reformation und Gottvertrauen

2. EIN BLICK VORAUS – Die Zukunft der Religion

Prognosen zur Zukunft von Glauben und Religion

Glaube als Option

Überzeugende Lebensform unter den Bedingungen der Kontingenz

Abkehr von der Resignation

Nüchterner Blick auf die Wirklichkeit

Werkstätten der Toleranz

Glauben und Verstehen

3. QUELLEN DES GLAUBENS

Die Bibel als Quelle

Ad fontes

Die Bibel als Kanon

Die Bibel und das Verhältnis von Juden und Christen

Hören, Feiern, Leben

Bekennen

4. DEN SCHÖPFER LOBEN

Das Geschenk des Lebens

Erntedank

Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat

Die biblische Sicht der Welt

Die erste Schöpfungserzählung

Die zweite Schöpfungserzählung

Unser heutiges Bild der Welt

Zunächst also die Entstehung der Welt

Sodann die Entstehung des Lebens

Schließlich der Mensch

Schöpfungsglaube und Naturwissenschaft

Wandel der Weltbilder

Glaube und Wissen

Intelligent Design

Neuer Atheismus

Schöpfung und Zeit

Der Ort des Menschen in der Schöpfung

Der Gott entsprechende Mensch

Der Mensch als Beziehungswesen

Der Mensch als Träger von Verantwortung

Gott als Schöpfer

5. MIT GOTT KLAGEN

Leiderfahrungen

Worte finden

Jesus als Urbild des Leidenden

Hiob

Die Theodizeefrage

Vielfältige Antworten

Das Erdbeben von Lissabon

Die Schoah

Der Tsunami und Fukushima

Wahrnehmungsweisen

Leiden, Übel, Böses

Das Leiden

Das Übel

Das Böse

Sünde und Schuld

Was ist Sünde?

Was ist Schuld?

Gibt es eine Kollektivschuld?

«Erlöse uns von dem Bösen.»

6. DER WEG JESU

Nichts ist mehr selbstverständlich

Zunächst der interreligiöse Dialog und die politische Korrektheit

Sodann das Christusbekenntnis und die Schoah

Schließlich das Bekenntnis zu Jesus Christus und die Geschlechtergerechtigkeit

Im Zentrum das Kreuz

Herr ist Jesus

Wahrnehmungsgestalten Jesu

Die Gottessohnschaft Jesu als Zugang zum historischen Jesus?

Konzentration auf Tod und Auferstehung Jesu

Wahrnehmungsgestalten

Wahrnehmungsgestalten Jesu im Neuen Testament

Gottessohnschaft und Jungfrauengeburt

Die Freiheit, Jesus zu verstehen

Annäherungen an den historischen Jesus

Gottesgegenwart

Ein neues Bild Gottes

Jesus und die große Sünderin

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn

Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg

Ein neuer Weg für die Menschen

Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter

Die Goldene Regel und die sieben Werke der Barmherzigkeit

Die Antithesen der Bergpredigt

Kreuz und Auferstehung

Das Drama der Erlösung

Hinabgestiegen in das Reich des Todes

Die Auferweckung des Gekreuzigten

Die Wiedergutmachung der Sünden

Rechtfertigung als Versöhnung

Jesu Tod als Opfer

Jesus als Vorbild

Jesus im interreligiösen Gespräch

7. DER GEIST DER FREIHEIT

Komm, Schöpfer Geist

Der von dem Vater und dem Sohn ausgeht

Ausgießung des Geistes

Gleichheit und Differenz

Die Vielfalt der Geistesgaben

Differenz ist nicht gleich Differenz

Männer und Frauen als Beispiel

Das Gleichheitsethos aus der Kraft des Heiligen Geistes

Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes

Die Frage nach der Zukunft der Kirche

Was ist Gemeinde?

Die Gemeinde als Gemeinschaft

Die Gemeinde als Leib Christi

Die Gemeinde als Volk Gottes

Die Gemeinde als Haus der lebendigen Steine

Muss man zwischen diesen Bildern wählen?

Die Kirche als Institution

Reform um des kirchlichen Auftrags willen

Reform um der Ökumene willen

Die Gemeinde und die Grenzen ihrer Kräfte

Die Gemeinde und die Grenzen der vertrauten Sprache

Die Gemeinde und die Grenzen der Kirchenmitgliedschaft

Diakonie und Bildung

Verantworteter Glaube

Ausblick

Evangelische Spiritualität

Wiederkehr der Spiritualität

Vagabundierende Spiritualität

Spiritualität als Sinn für Transzendenz

Christliche Spiritualität

Rituale des Sonntags und des Alltags

Das Vaterunser

Persönliche und öffentliche Dimensionen von Spiritualität

Erwachsen werden und Kind bleiben

Einatmen und Ausatmen

Glaube und Vernunft

Ist der christliche Glaube irrational?

Der Vernunft ihr Recht lassen

Den Glauben nicht von der Vernunft trennen

Den inneren Zusammenhang von Glauben und Vernunft aufklären

Protest gegen das Vernunftwidrige im Namen des Glaubens

8. UNBEDINGTE LIEBE

Liebe – ein Auslaufmodell?

Das Dreifachgebot der Liebe

Die Liebe zu Gott

Die Liebe zu sich selbst

Die Liebe zum Nächsten

Dreifachgebot?

Körperliche und körperlose Liebe

Die Liebe zum Feind

Nächstenliebe und Statusverzicht.

Feindschaft und Feindesliebe.

Intelligente Feindesliebe

Liebe durch Strukturen

Kann Liebe ein Gebot sein?

Das Gebot der Liebe gilt für alle

Wegweisung der Freiheit

Die neue Aufmerksamkeit für die Zehn Gebote

9. RADIKALE HOFFNUNG

Erwartung und Hoffnung

Die Radikalität der Hoffnung

Der Tod als Grenze – der Tod als Macht

Die Endlichkeit des Lebens

Wie kann man dem Tod entrinnen?

Der Tod als Wohltat – der Tod als der Sünde Sold.

Was darf ich hoffen?

Auferstehung der Toten und ewiges Leben

Auferstehung der Toten.

Ewiges Leben.

Jüngstes Gericht und Reich Gottes

Jüngstes Gericht

Reich Gottes.

Lernorte der Hoffnung

Beten und Tun des Gerechten

Leiden und Glück

Gericht und Gnade

Ein Haus der Hoffnung

10. GLAUBE UND WERTE

Wert und Würde

Grundmotive des Glaubens

Protestantische Zuspitzungen

Die Pluralität der Werte

Christliche Werte

Gottvertrauen und Nächstenliebe

Achtung der Menschenwürde

Toleranz

Verantwortete Freiheit

Einsatz für das Gemeinwohl

Wertkonflikte

DANK

ANHANG

LITERATURHINWEISE

PERSONENREGISTER

SACHREGISTER

BIBELSTELLENREGISTER

1. EIN BLICK ZURÜCK

Die Entdeckung des Evangeliums

Als Christoph Kolumbus im Jahr 1492 versuchte, Ostasien durch die Überquerung des Atlantischen Ozeans zu erreichen, stieß er in der Karibik auf einen unerwarteten Kontinent. Aber er war nicht der erste Europäer, der dort landete. Vielmehr hatten Grönländer schon ein halbes Jahrtausend vorher das amerikanische Festland zu Gesicht bekommen. Dennoch verbindet man die Entdeckung Amerikas fest mit der Reise des Kolumbus.

In einem ähnlichen Sinn lässt sich die Reformation als Entdeckung des Evangeliums beschreiben. Damit ist nicht gesagt, dass die Reformatoren des 16. Jahrhunderts die Ersten waren, die Zugang zur Bibel als Grundlage des Glaubens gewannen. Das Evangelium, verstanden als der Inbegriff der Botschaft des Neuen Testaments, war der Christenheit von ihren Anfängen an bekannt. Aber es wurde immer wieder verdunkelt. Die Geschichte der Christenheit ist voll von Beispielen dafür, dass die Kirche, deren Aufgabe darin besteht, den Glauben an Jesus Christus weiterzugeben, sich diesem Glauben in den Weg stellte. Das geschah vor allem dadurch, dass sie sich selbst wichtiger nahm als den, den sie verkündigen sollte. Deshalb war und bleibt es immer wieder notwendig, das Evangelium zu entdecken.

Aufbruch zur Reformation

Die Reformation war ein vielschichtiges Geschehen, doch sie hatte einen einfachen Kern. Das Interesse am Evangelium von Jesus Christus führte zur Reformation. Das signalisiert das Wort «evangelisch». Es meint seinem Ursprung nach keine konfessionelle Abgrenzung, sondern eine inhaltliche Konzentration.

Die Reformatoren des 16. Jahrhunderts waren weder die Ersten noch die Letzten, die sich darum bemühten. Aber ihr Aufbruch zu einem neuen und unmittelbaren Verständnis des Evangeliums hatte exemplarischen Charakter. Vom Evangelium her wurde nach dem Inhalt und den Lebensformen des Glaubens gefragt. Genau in einem solchen Sinn fragt dieses Buch danach, was evangelisch ist, und erschließt so den Zugang zu Grundfragen des christlichen Glaubens.

Der 31. Oktober 1517 gilt als Anfangsdatum der Reformation. An diesem Tag schlug Martin Luther (1483–1546) nach einer alten Überlieferung seine 95 Thesen zu Ablass und Buße an der Tür der Schlosskirche zu Wittenberg an. Wahrscheinlich griff er nicht selbst zum Hammer, sondern überließ das dem Pedell, dem mit derlei Aufgaben betrauten Angestellten der Universität. Am selben Tag übersandte Luther die Thesen an Bischof Hieronymus Schultz, seinen unmittelbaren kirchlichen Vorgesetzten, der in Brandenburg an der Havel residierte. Zugleich schickte er sie auch an Erzbischof Albrecht von Magdeburg, den seine Kritik, ja sein Protest unmittelbar betraf. Denn er betrieb seit 1515 einen Ablass, für den er einen der erfolgreichsten Ablasshändler der Zeit, den Dominikanermönch Johannes Tetzel, engagiert hatte. Die Geldzahlungen, die als Zeichen aufrichtiger Reue mit dem Ablass verbunden waren, sollten offiziell für die Fertigstellung von St. Peter in Rom verwendet werden. In Wahrheit brauchte Albrecht die Erträge, um die päpstliche Sondererlaubnis zu bezahlen, mit deren Hilfe er außer dem Bischofsstuhl von Magdeburg auch noch denjenigen von Mainz bestiegen hatte.

Luther ging es nicht nur um eine Kritik am Ablass; er wollte vielmehr herausstellen, dass die Buße, also die Umkehr zu Gott, den Kern des christlichen Lebens bildet. Der Erzbischof würdigte indessen die 95 Thesen keiner Antwort, sondern leitete sie wegen des Verdachts der Ketzerei unmittelbar nach Rom weiter. Damit bereits wurden die Weichen dafür gestellt, dass Luthers Anstoß nicht zur inneren Reform der einen Kirche genutzt wurde, sondern in eine Kirchenspaltung mündete.

Die Veröffentlichung der 95 Thesen löste zwar nicht bei dem Erzbischof von Magdeburg, wohl aber in der allgemeinen Öffentlichkeit eine breite Resonanz aus. Andere Vorstöße Luthers wie von Reformern vor und neben ihm hatten kein vergleichbares Echo hervorgerufen. Nun jedoch brachte die Wittenberger Intervention eine breite Debatte in Gang. Darum ist es angemessen, dass der 31. Oktober jährlich als Gedenktag der Reformation begangen wird. Alle einhundert Jahre fordert das Jahr zu einer großen Bilanz auf: Wo stehen wir? Wie geht es weiter?

Reformationsjubiläen

Solche Jubiläen verbinden die Reformation mit dem jeweiligen Geist der Zeit. Die Erinnerung an die Reformation trug maßgeblich zur Ausbildung einer historischen Jubiläumskultur bei – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch jenseits seiner Grenzen. Doch diese Jubiläumskultur war zugleich ortsgebunden. Sie nahm ihren Ausgang von den Stätten der Reformation. Ein Jahrhundert nach der Veröffentlichung von Luthers 95 Thesen ergriff die Universität Wittenberg die Initiative zu einem Erinnerungsfest. Der Anstoß wurde an anderen Orten aufgenommen und wirkte schon bald über den universitären Bereich hinaus. Dem Datum von Luthers «Thesenanschlag» traten andere wichtige Erinnerungsdaten wie Luthers Geburts- und Todestag (1483 bzw. 1546) sowie die Verabschiedung des Augsburger Bekenntnisses von 1530 zur Seite. Diese «Jubelfeiern» wurden nicht nur als Vergewisserungen der evangelischen Glaubensform, sondern zugleich als öffentliche Manifestationen protestantischer Kulturgestaltung konzipiert. 1817 strahlten die Befreiungskriege auf das Reformationsjubiläum aus: Luther als Ahnherr einer «deutschen Kultur» sollte dabei helfen, das Unterlegenheitsgefühl zu überwinden, das die Niederlagen in den napoleonischen Kriegen ausgelöst hatten. «Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte», hießen die ersten Zeilen des «Vaterlandslieds» von Ernst Moritz Arndt. Freilich sollte auch die Annäherung zwischen den beiden großen Flügeln der Reformation – Lutheranern und Reformierten – in Erinnerung bleiben, die sich mit dem Reformationsjubiläum 1817 verbindet. Die Bildung von evangelischen Kirchenunionen, insbesondere in Preußen, ist mit diesem Datum verbunden. 1917 stand das Reformationsjubiläum im Bann des Ersten Weltkriegs. Die reformatorische Freiheitsbotschaft wurde zur Durchhalteparole in einer gewaltsamen Auseinandersetzung, die sich immer stärker zum Existenzkampf entwickelte und einem ganzen Jahrhundert ihren Stempel aufdrückte: dem Jahrhundert der Weltkriege.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts rücken solche nationalistischen Töne in den Hintergrund. Sie tauchen am ehesten dort auf, wo die Reformation als Etappe in der Entwicklung des Abendlandes gilt, das manche Vertreter dieser Denkweise durch das Vordringen des Islam und weltweite Wanderungsbewegungen vom Untergang bedroht sehen. In der 2015 in Dresden entstandenen Protestbewegung «Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes» (PEGIDA) kommt diese Denkweise überscharf und mit einem fremdenfeindlichen und rechtspopulistischen Akzent zum Ausdruck. In größeren Teilen der Öffentlichkeit wird einer nationalen Engführung des Reformationsgedenkens heute jedoch eine globale und ökumenische Betrachtungsweise entgegengestellt: Die Reformation hat in vielen Erdteilen ihre Wirkungen entfaltet; und die Christenheit rückt trotz aller konfessionellen Unterschiede näher zusammen. Sosehr diese Perspektive zu begrüßen ist, sollte man sich jedoch nicht täuschen: Auch ein solches Denken kann sich als Anpassung an den Geist der Zeit erweisen: Reformationsjubiläum im Bann der Globalisierung, mit einer «Weltausstellung der Reformation» als besonderem Kennzeichen.

Offenkundig ist der Grat zwischen kritischem Gegenwartsbewusstsein und bloßer Abhängigkeit vom Zeitgeist schmal. Umso dringlicher ist es, danach zu fragen, was evangelisch ist, also die Reformation nicht nur zu feiern, sondern sich zu ihr auf den Weg zu machen: Aufbruch zur Reformation.

Keine neue Kirche

Ein Reformationsjubiläum ist auch der Gefahr ausgesetzt, die Reformation von 1517 als Gründungsdatum einer neuen Kirche misszuverstehen. Dieser Vorwurf wurde schon bald von Luthers Gegnern erhoben; beispielhaft geschah das bereits in dem Verhör Luthers durch Kardinal Cajetan am Rand des Augsburger Reichstags von 1518 (Leppin/Sattler 2014: 43). Doch darum ging es Luther und Melanchthon, Zwingli und Calvin, Bucer und Brenz sowie all den anderen Reformatoren genauso wenig wie John Wiclif und Jan Hus vor ihnen. All diese Reformer wollten die existierende Kirche zu ihren Wurzeln und zu ihrem Auftrag zurückführen, nicht eine neue Kirche ins Leben rufen. Die einen wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt wie Jan Hus in Konstanz 1415; die Gebeine seines längst verstorbenen Vorläufers John Wiclif wurden bei dieser Gelegenheit ebenfalls dem Feuer überantwortet. Die anderen blieben vor einem gewaltsamen Tod bewahrt. Sie gewannen – auch dank politischer Unterstützung – Anhänger und konnten ihrer Botschaft eine institutionelle Gestalt geben. Doch die Gründung einer «neuen» Kirche war nicht ihre Absicht.

Auch die Kirchen der Reformation haben ihren Ursprung in der Jesusbewegung; ihr Gründungsdatum ist das Pfingstfest. Sie berufen sich auf eine zweitausendjährige Geschichte; ihr entscheidender Impuls bestand in der erneuten Zuwendung zum Evangelium, nicht zu den Schriften der Reformatoren. Deshalb nennen wir sie «evangelisch», bevor wir sie «lutherisch» oder «reformiert», «anglikanisch» oder «methodistisch» nennen. An der Konzentration auf das Evangelische ist auch in einer Zeit festzuhalten, in der im internationalen Sprachgebrauch «evangelical» zur Bezeichnung einer ganz bestimmten, konservativ oder fundamentalistisch geprägten Frömmigkeitsrichtung geworden ist. Denn bei Licht betrachtet kann «evangelisch» sich nicht darin erschöpfen, eine Gestaltungsform christlicher Frömmigkeit oder eine Religionskultur zu bezeichnen. Das Wort steht zuallererst für die Bereitschaft, auf das Evangelium zu hören und aus dem Evangelium zu leben. Diese Bereitschaft kann sich in unterschiedlichen religiösen Formen zeigen.

Die Orientierung am Evangelium ist ein Maßstab, dem man auch die Reformatoren selbst unterwerfen muss. Auch bei ihnen findet man vieles, was sich aus heutiger Sicht nicht mit dem Hören des Evangeliums oder mit der Bereitschaft verbinden lässt, aus dem Evangelium zu leben. Luthers Polemik gegen das Papsttum, seine Verurteilung der aufständischen Bauern oder seine zornigen Ausbrüche gegen die Juden erscheinen uns als Irrwege. Dass Michel Servet wegen seiner Zweifel an der Trinitätslehre auf Betreiben Johannes Calvins 1553 in Genf auf dem Scheiterhaufen endete, ist schlechterdings unvereinbar mit dem Selbstverständnis einer Reformation, die der Wahrheit allein durch das Wort und ohne Zwang Geltung verschaffen wollte. Doch wer das im Rückblick feststellt, sollte sich vor Selbstgerechtigkeit hüten. Spätere werden an theologischen Versuchen, kirchlicher Praxis und christlichem Verhalten der Gegenwart ebenfalls viel Kritikwürdiges finden. Im evangelischen Selbstverständnis gehören die Dankbarkeit für das reformatorische Erbe und die Bereitschaft zur Selbstkritik unlöslich zusammen.

Darin zeigt sich eine Haltung, der Navid Kermani eine grundsätzliche Bedeutung zuerkannt hat: «Die Liebe zum Eigenen – zur eigenen Kultur wie zum eigenen Land und genauso zur eigenen Person – erweist sich in der Selbstkritik. Die Liebe zum anderen – zu einer anderen Person, zu einer anderen Kultur und selbst zu einer anderen Religion – kann viel schwärmerischer, sie kann vorbehaltlos sein. … Die Selbstliebe hingegen muss, damit sie nicht der Gefahr des Narzissmus, des Selbstlobs, der Selbstgefälligkeit unterliegt, eine hadernde, zweifelnde, stets fragende sein.» Im Blick auf den Islam, seine eigene Religion also, folgert Kermani: «Wer als Muslim nicht mit ihm hadert, nicht an ihm zweifelt, nicht ihn kritisch befragt, der liebt den Islam nicht.» (Kermani, Friedenspreisrede 2015: 55) Für das Christentum gilt nichts anderes, seine evangelische Gestalt eingeschlossen: Wer den christlichen Glauben in seiner evangelischen Gestalt liebt, ist zur Selbstkritik bereit; ohne Vorbehalt staunt er über den Glauben anderer, nicht über den eigenen.

Auf das Evangelium hören

Doch kehren wir noch einmal zu den Anfängen der Reformation zurück. Luthers breitenwirksame Veröffentlichungen bildeten nur die Außenseite eines Prozesses, der sich einem inneren Beweggrund verdankt (vgl. Huber 2010). Als geistiges und geistliches Geschehen wurde die Reformation nicht erst durch die 95 Thesen vom 31. Oktober 1517 in Gang gebracht. Vielmehr begann sie mit einer Einsicht fern von aller Öffentlichkeit. Es handelt sich um eine plötzliche Entdeckung, um das Geschehen eines besonderen Tages, dessen Datum wir nur zu gern wüssten. Doch auch wenn der Zeitpunkt und sogar der Ort von Luthers reformatorischer Wende ungewiss sind, so ist doch eines sicher: Diese Wende hängt im Kern mit einem klärenden und befreienden Verständnis eines einzigen Ausdrucks im Römerbrief des Paulus zusammen – nämlich der «Gerechtigkeit, die vor Gott gilt» (Römer 1,17; 3,21). Durch ein neues Verständnis dieses Ausdrucks fand Luther die Antwort auf die Frage, die ihn mehr als alle anderen beschäftigte: die Frage nach dem gnädigen Gott.

Zwei große Glaubenssymbole prägten die mittelalterliche Welt. Beide konzentrierten sich auf die Gestalt Jesu Christi. Im einen Fall wurde er als thronender Weltenrichter dargestellt, vor dem sich die Menschheit in Erlöste und Verdammte trennt. Dieses Motiv erreichte in der bildenden Kunst mit Michelangelos großem Fresco auf der Westwand der Sixtinischen Kapelle in Rom ihren Gipfelpunkt. Frömmigkeitsprägend wurde dieses Motiv auch durch den mittelalterlichen Hymnus Dies irae; er wurde in die Totenmesse eingefügt und verband so den Tod des Einzelnen mit dem göttlichen Endgericht über alle Menschen. Im andern Fall wurde Christus als der Gekreuzigte gezeigt, der die Sünden der ganzen Welt trägt und vor Gott Vergebung für alle erwirkt. Dieses Motiv tritt mit den gotischen Darstellungen des leidenden und sterbenden Christus ins Zentrum und hält sich bis in die Kunst der Moderne durch. Gauguins gelber Christus, Chagalls weiße Kreuzigung, Arnulf Rainers Christus mit Wunde und Dornenkranz sind Beispiele dafür (Schmied 2006: 134f., 148f., 150f.).

Diese beiden Vorstellungen vom Weltenrichter und vom gnädigen Gott in Christus sind auch in heutigen Gottesbildern noch gegenwärtig: auf der einen Seite eine unergründliche Gerechtigkeit, vor der man sich nie in Sicherheit wiegen kann, auf der anderen Seite eine voraussetzungslose Gnade, dank deren man fröhlich leben und getröstet sterben kann. Beide Seiten haben sich in unserer Gegenwart verändert. Der Unergründlichkeit von Gottes Gerechtigkeit suchen wir zu entkommen, indem wir unserem Leben durch eigene Leistung einen verlässlichen Sinn geben; wir streben aus eigener Kraft nach einer unverbrüchlichen Anerkennung für unser Leben. Doch wir spüren zugleich, dass wir auf Gottes voraussetzungslose Gnade angewiesen sind. Wenn wir scheitern, suchen wir Zuflucht und hoffen auf Geborgenheit angesichts der Fragen, auf die wir keine Antwort wissen. Wir sind auf einen Halt aus, der jenseits dessen liegt, was wir selbst bewirken können. Uns treibt nicht nur der Stolz auf eigene Leistung an; wir fragen zugleich über uns selbst hinaus, transzendieren unser eigenes, begrenztes Ich. In solcher Selbsttranszendenz strecken wir uns nach der Gnade aus, die wir durch kein eigenes Verdienst erwerben können. Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Gottes Gerechtigkeit und seiner Gnade stellt sich heute anders als vor einem halben Jahrtausend; aber sie ist auch uns Heutigen nicht fremd.

Luther setzte sich mit dieser Frage auf seine eigene Weise auseinander. Er entdeckte, dass die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, eine Gerechtigkeit ist, die Gott selbst schafft. Welche andere sollte denn vor Gott gelten können? Aus Gnade wendet Gott dem Menschen seine Gerechtigkeit zu und macht ihn gerecht, trotz seiner Sünde. Die Frage, wie der Mensch einen gnädigen Gott erhält, wandelt sich in die Gewissheit, dass Gott in Christus den Menschen von seiner Sünde freispricht. Mit den Worten des Paulus: «Der Gerechte wird aus Glauben leben» (Römer 1,17 in Aufnahme von Habakuk 2,4). Oder ausführlicher: «Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied: sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist.» (Römer 3,22–24)

An den Rand seiner Bibelübersetzung aus dem Jahr 1522 schrieb Luther zu dieser Stelle: «Merke, dies … ist das Hauptstück und der Mittelplatz dieser Epistel und der ganzen (Heiligen) Schrift» (Luther 1972: 2274).

Die damit verbundene Einsicht hat weitreichende Folgen: Niemand muss sich einen gnädigen und barmherzigen Gott verdienen, weil Gott immer schon gnädig und barmherzig ist. Niemand muss sich einen Lebenssinn erarbeiten, es gilt, ihn im Glauben zu finden. Kein Mensch muss Gott gütig stimmen, sondern Gott bestimmt uns durch seine Güte. Gott erweist sich als gnädig, deshalb brauchen wir ihm nichts zu beweisen. Wer das glaubt, der ist gerettet.

Im 21. Jahrhundert ebenso wie in der Zeit der Reformation sehnen Menschen sich danach, mit dem eigenen Leben bestehen zu können. Nur ist die Versuchung heute ungleich größer, eine solche Bestätigung zu finden, ohne sich dabei auf den Glauben an Gott zu stützen. Jedenfalls gilt das in Ländern und für Zeiten, die von Wohlstand und wirtschaftlichem Wachstum geprägt sind. Materielle Anreize und die Befriedigung von Konsumwünschen, berufliche Anerkennung und Entfaltungsmöglichkeiten in der Freizeit, die Betrachtung familiärer und persönlicher Beziehungen unter dem Gesichtspunkt des eigenen Vorteils bieten viele Gelegenheiten dazu, im eigenen Leben und Handeln eine Bestätigung zu finden, über die hinauszufragen nicht mehr nötig erscheint. Das ist die moderne Form einer Selbstbezüglichkeit, die Martin Luther als «Verkrümmung des Menschen zu sich selbst hin» bezeichnete (Luther 1968: 82). Der Schriftsteller Martin Walser hat in unserer Zeit Vergleichbares beobachtet und daraus geschlossen: «Wer sich heute fast instinktiv erhaben fühlt über alles Religiöse, weiß vielleicht nicht, was er verloren hat. Polemisch gesagt: Rechtfertigung ohne Religion wird zur Rechthaberei. Sachlich gesagt: verarmt zum Rechthaben.» (Walser 2012: 32f.)

Aus dem Evangelium leben

Die reformatorische Einsicht lässt sich auch anders zusammenfassen: Jeder Mensch ist mehr, als er selbst aus sich macht. Keiner lässt sich auf das reduzieren, was ihm gelungen oder misslungen ist. In dieser Unterscheidung zwischen der Person und ihren Taten gründen Freiheit und Würde des Menschen. In dieser Freiheit und kraft dieser Würde haben alle Menschen Zugang zu Gott. Die Gnade Gottes gilt nicht nur für einige wenige; sie gilt für alle Menschen in gleicher Weise. Zwischen ihnen und Gott steht keine Institution, keine Hierarchie, keine Zwischeninstanz. Hier wird die Radikalität wieder spürbar, mit der zuerst der Apostel Paulus den christlichen Glauben verstand, als er sagte: «Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.» (Galater 3,28)

Die Freiheit, die in Christus allen Menschen in gleicher Weise eröffnet ist, trägt den Charakter eines unverdienten Geschenks. Auch wenn Freiheit als große Verheißung der Moderne erscheint, muss sie doch immer wieder aus ihren biblischen Wurzeln als geschenkte Freiheit verstanden werden. Sie befreit von der Selbstbezogenheit und macht dazu frei, dem eigenen Gewissen zu folgen, dem Nächsten zu dienen und der Freiheit in Kirche, Gesellschaft und Staat Gestalt zu geben. Wer die Unfreiheit in sich selbst zurücklassen kann, wird frei zum Lob Gottes wie zum Einsatz für den Nächsten. Dass Christen allen Dingen frei gegenübertreten können, bewährt sich gerade darin, dass sie aus freien Stücken Diener sein können. Gerade weil Gott jedem Menschen den aufrechten Gang schenkt, kann jeder Mensch die Knie beugen: zum Gebet zu Gott wie zum Einsatz für den Nächsten. Darin finden wir bis heute die reformatorische Grundlegung für eine Verantwortung aus Freiheit und für die Freiheit. Sie schließt das Bemühen um die Bewahrung und Entfaltung der Freiheit ein – und zwar der eigenen ebenso wie der fremden Freiheit.

Das große Gewicht, das dem Freiheitsbegriff im reformatorischen Glaubensverständnis zukam, konnte dadurch verdunkelt werden, dass Luther in seiner Auseinandersetzung mit dem humanistischen Reformer Erasmus von Rotterdam vom «unfreien Willen» sprach. Tragischerweise hat der dadurch ausgelöste Konflikt viele Anhänger der humanistischen Bewegung gegenüber der Reformation skeptisch werden lassen. Umso wichtiger war es, dass Luthers ursprüngliche Intention gerade an dieser Stelle von den Reformatoren der zweiten Generation, unter ihnen insbesondere von Calvin, aufgenommen wurde. Noch wirksamer als Luther zog er aus der geschenkten Freiheit des Glaubens Folgerungen für das christliche Leben, für die Gestalt der Kirche und für das politische Zusammenleben. Er zeichnete dadurch Gottes Gerechtigkeit in seine Gnade ein, aber so, dass sie eine Form der Gnade ist – so wie auch das göttliche Gebot eine Form des Evangeliums ist.

Das christliche Leben wurde von Calvin oder auch vom Heidelberger Katechismus, einer wichtigen reformierten Bekenntnisschrift aus dem Jahr 1563, unter das Vorzeichen der Dankbarkeit gestellt. Den Vorrang hat nicht, was ich anstrebe, sondern was mir anvertraut ist, nicht was ich fordere, sondern wofür ich danke. Das christliche Leben vollzieht sich als Antwort auf die göttliche Gnade; Gottes Liebe findet in der menschlichen Liebe ein Echo.

Die reformatorische Glaubenslehre entwickelte dafür das Begriffspaar von «Rechtfertigung» und «Heiligung»: Auf Gottes rechtfertigende Gnade antwortet der Mensch in der Heiligung seines Lebens. Doch man muss sich nicht an eine derart spröde Sprache halten, um zu verstehen, worum es geht. Der reformatorische Grundsatz heißt: «Gute Werke machen keinen guten Menschen, sondern ein guter Mensch schafft gute Werke» (Luther 2006: 1,153). Drastisch heißt es bei ihm über die guten Werke: «Folgen sie aber nicht, so ist gewisslich dieser Glaube nicht da; denn wo der Glaube ist, da muss der heilige Geist dabei sein, Lieb und Güt in uns wirken.» (Luther 1940: 34) Martin Luther verwendete in diesem Zusammenhang das Bild von dem guten Baum, der gute Früchte trägt. Er kann gar nicht anders, sonst wäre er kein guter Baum. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit wächst am Baum des Glaubens die Frucht der Liebe. Man kann die reformatorischen Vorstellungen vom christlichen Leben durchweg als Entfaltungen dieses Bilds vom Baum und seinen Früchten verstehen. Der unlösbare Zusammenhang zwischen beiden bürgt dafür, dass die Gnade Gottes nicht zur billigen, folgenlosen Gnade wird (Bonhoeffer 1989: 29–43). Sie wird nicht an Voraussetzungen im menschlichen Handeln geknüpft; aber sie ist folgenreich für die Gestaltung des persönlichen Lebens: Es ist durch die Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu sich selbst geprägt.

Diesem Bild des christlichen Lebens tritt ein ebenso klares Bild von der christlichen Gemeinschaft, also der Kirche, zur Seite. Alle ihre Glieder sind auf Grund der Taufe gleich. Sie wenden sich ohne geistliche Standesunterschiede Gott zu und treten priesterlich füreinander ein, weil jeder Getaufte zum Glaubenszeugnis in Wort und Tat berufen ist. Keine Berufung ist durch eine besondere Weihe oder ein besonderes Gelübde von anderen Berufungen abgehoben; vielmehr ist die Übernahme jeder ethisch zu verantwortenden weltlichen Aufgabe ebenso eine «Berufung» durch Gott wie die Ordination in ein geistliches Amt.

Was man die Weltlichkeit der Reformation nennt, hat also einen tiefen religiösen Sinn. Der Auftrag Gottes, aus Glauben zum Dienst am Nächsten bereit zu sein, erfüllt sich nicht nur, ja nicht einmal in besonders herausgehobener Weise im geistlichen Stand. Kirchliche Verantwortung, politische Verantwortung sowie die Verantwortung in Familie und Wirtschaft treten gleichberechtigt nebeneinander. In all diesen Bereichen kann ein «Beruf», ein göttlicher Auftrag zum Handeln in der Welt liegen.

Gewiss waren die Vorstellungen der Reformatoren von der Welt in vielen Hinsichten noch mittelalterlich geprägt; die verbreitete Furcht vor teuflischen Mächten, die in der Welt ihr Unwesen treiben, ist dafür charakteristisch. Doch man kann sie mit dem Evangelium in die Schranken weisen, so wie Luther nach einer aussagestarken Legende auf der Wartburg sein Tintenfass – das er für seine Bibelübersetzung benutzte – nach dem Teufel warf, der ihn verwirren wollte. Das ist ein anschauliches Bild dafür, wie sich böse Mächte mit der Kraft des Evangeliums zurückweisen lassen. Das auch in der Reformationszeit äußerst populäre Bild des heiligen Hieronymus, der sich, umringt von satanischen Wesen, unbeeindruckt auf die Heilige Schrift und ihre Übersetzung ins Lateinische konzentriert, weist in die gleiche Richtung. Wer sein Vertrauen auf das Evangelium setzt und den Beistand des göttlichen Geistes erbittet, kann die Weltlichkeit der Welt bejahen und in ihr mit getröstetem Gewissen, wenn auch im Bewusstsein der eigenen Fehlerhaftigkeit, seinem Beruf nachgehen, seine Gaben einsetzen und dabei den Mitmenschen im Blick behalten.

Auf das Evangelium hören – aus dem Evangelium leben: In diesem Zweischritt brachten die Erkenntnisse der Reformatoren einen Wind der Freiheit in die fest gefügte mittelalterliche Welt. Eine solche Erfahrung änderte alles, sogar den Namen: Aus Martin Luder wird Martin Luther, damit das griechische Wort für Freiheit, eleutheria, im Namen des Reformators anklingt. Dadurch sollte deutlich werden: Luther hatte sich aus den Fesseln der scholastischen Theologie befreit; und er war seiner Freiheit vor Gott innegeworden. Dass die Freiheit die Existenz des Christenmenschen bestimmt, wurde somit zu einem Grundzug der Reformation. In Luthers Traktat «Von der Freiheit eines Christenmenschen» aus dem Jahr 1520 kommt das unüberbietbar zum Ausdruck: «Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan» (Luther 1982: 1,239).

Reformation und Gottvertrauen

Luther hielt sich so wenig für einen Reformator wie die später sogenannten Reformatoren neben ihm, Melanchthon, Bucer, Zwingli, Calvin und all die anderen. Luther warnte vielmehr vor der optimistischen Annahme, etwas zu ändern bedeute bereits, es zu verbessern. In seiner Schrift über die Frage, «ob Kriegsleute auch in seligem Stand sein können» (1526), heißt es: «Ändern kann leicht geschehen, Bessern ist misslich und gefährlich. Warum? Es steht nicht in unserm Willen oder Vermögen, sondern allein in Gottes Willen und Hand. Der tolle Pöbel aber fragt nicht viel danach, wie es besser werde, sondern nur, dass es anders werde. Wenn es dann schlimmer wird, so will er wieder etwas anderes haben. Da kriegt er denn Hummeln statt Fliegen und zuletzt Hornissen statt Hummeln.» (Luther 1982: 4,193)

Spätere haben die Überzeugung, dass das Gelingen von Verbesserungen in Gottes Hand liegt, über Bord geworfen. Der Glaube an den Fortschritt betrachtete es als ein geschichtliches Gesetz, dass sich die Dinge stetig verbessern; manche wandten dieses Gesetz auch auf die Geschichte des Christentums an, die zu einer Geschichte fortschreitender Freiheit werden sollte. Erst in Verbindung mit diesem Fortschrittsoptimismus wurde «Reformation» zu einem feststehenden Begriff.

Doch was für die einen ein Zugewinn an Glaubenserkenntnis war, erschien den anderen als Irrlehre. Die wechselseitigen Verurteilungen, mit denen sich die auseinander getretenen Glaubensparteien im Reformationsjahrhundert überzogen, behielten bis ins 20. Jahrhundert Bestand. Dann erst stellte sorgfältige theologische Arbeit fest, dass diese Verurteilungen den Überzeugungen der anderen Seite nicht gerecht wurden (Lehmann/Pannenberg 1986). Im Jahr 1999 kam es zu einer gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre; damit wurde die reformatorische Einsicht in die Rechtfertigung des Menschen allein aus Gnade und allein im Glauben als verbindende Überzeugung der römisch-katholischen Kirche und der reformatorischen Kirchen bekräftigt (Hauschildt 2009: 273–285).

Damit wurde der Weg zu einem gemeinsamen ökumenischen Verständnis der Reformation geebnet, das in einem wichtigen Grundlagendokument des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen von 2014 zum Ausdruck kommt. Es räumt mit einigen verbreiteten Alternativen auf. Zu ihnen gehört die Frage, ob im Rückblick ein reformatorischer Aufbruch zu feiern oder eine Kirchenspaltung zu beklagen ist. Eine solche Sichtweise im Bann konfessioneller Deutungsmuster ist einer differenzierten und vernetzten Betrachtungsweise gewichen. Ein nüchterner Blick auf Missstände in der spätmittelalterlichen Kirche und das Interesse an der Erneuerung der Frömmigkeit im 15. Jahrhundert gehören zusammen, wenn man die Reformation verstehen will. Ihre Absicht richtete sich nicht auf die Spaltung der westlichen Christenheit, sondern auf die Erneuerung der Kirche aus dem Geist des Evangeliums. Entscheidend ist deshalb die «normative Zentrierung» der Reformation in der Alleinigkeit der göttlichen Gnade als Grundlage des Heils und der Alleinigkeit des Glaubens in der Zueignung des Heils.

Schon im kirchlichen Verfahren gegen Luther erfolgte allerdings eine Verschiebung von der Frage nach dem Heil zur Frage nach der Kirche. Diese Verschiebung wirkt sich bis in die heutige ökumenische Situation aus. Daraus erklärt sich, warum die Verständigung über die Bedeutung von Gnade und Glaube sowie die gemeinsame Einsicht in die Bedeutung der Bibel bisher nicht zu weitergehenden Schritten kirchlicher Gemeinschaft geführt haben. Weitere Schritte zum gemeinsamen Abendmahl werden heute nicht durch unterschiedliche Auffassungen über das Sakrament selbst, sondern durch Unvereinbarkeiten im Amtsverständnis verhindert.

Anzustreben ist eine ökumenische Haltung, die der Pluralität der Kirchen eher mit Wertschätzung als mit Besorgnis begegnet und deshalb in der Erinnerung an die Reformation dankbare Freude mit selbstkritischer Besinnung verbindet. Unentbehrlich ist dafür, dass die römisch-katholische Kirche und die evangelischen Kirchen «einander explizit als Kirchen Jesu Christi anerkennen», dass ihre Gemeinden möglichst oft ökumenische Gottesdienste feiern und dabei eucharistische Gastfreundschaft als Schritt auf dem Weg zu voller eucharistischer Gemeinschaft praktizieren (Leppin/Sattler 2014: 73f.). So können sich die Kirchen in den Aufgaben zusammentun, die sich der Christenheit in der ganzen Welt dringlich stellen: in der Weitergabe des Evangeliums an die Menschen in der Vielfalt ihrer Lebenssituation, in der Erschließung der Bibel als Buch des Lebens; in der Verantwortung für den nahen wie den fernen Nächsten, in der Teilnahme an den gesellschaftlichen Aufgaben, im politischen Zeugnis – kurzum: im Lob Gottes, im Bezeugen seiner Gnade, im Dienst an der Welt.

Die kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Wirkungen der Reformation sind unbezweifelbar. Die Prägekraft der Luther’schen Bibelübersetzung für die deutsche Sprache, die Bedeutung des evangelischen Pfarrhauses für die Literatur, der Einfluss der reformatorischen Gottesdienstgestaltung auf die Entwicklung der Musik, die Auswirkungen des Priestertums aller Getauften für die Entwicklung eines Konzepts demokratischer Gleichheit oder der Zusammenhang der reformatorischen Vorstellungen von Beruf und innerweltlicher Askese mit der Entwicklungsdynamik kapitalistischen Wirtschaftens sind und bleiben bemerkenswert. Doch zugleich, ja vor allem muss man die Reformation in ihren geistlichen Wurzeln und Wirkungen begreifen. Zu ihnen gehört die demütige Unterscheidung zwischen Gott und Mensch, die Luther wiederum in bezwingender Klarheit zusammengefasst hat. «Es steht nicht in unserm Willen oder Vermögen, sondern allein in Gottes Willen und Hand.»

Die Reformation des 16. Jahrhunderts gilt einem nach wie vor verbreiteten Geschichtsbild zufolge als Tat eines Einzelnen: «Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.» Diese Worte Martin Luthers vor Kaiser und Reich in Worms 1521 wurden schon bei ihrer Publikation 1521 von geschickten Redaktoren zu einer «Ikone» für die Tat eines Einzelnen stilisiert. Zwar hat die historische Forschung gelehrt, den Blick auch auf andere Reformatoren zu lenken, auf die Fürsten der Reformationszeit und ihre Berater als Ermöglicher des kirchlichen Wandels zu achten und strukturelle Voraussetzungen ins Auge zu fassen. Doch auch heutige historische Forschung sucht gerade im Fall Martin Luthers nach individuellen Voraussetzungen für die reformatorische Tat und findet sie vor allem anderen in einem rebellischen Geist und einem prophetischen Bewusstsein (Schilling 2013).

Nicht jeder Rebell ist freilich ein Reformator. Wer sein Handeln selbst mit einem solchen Anspruch versieht, wird kaum im Nachhinein als Reformator gewürdigt werden. Zur Erinnerung an die Reformation gehört vor allem die Demut, die nicht einzelnen Menschen zuschreibt, was allein durch den göttlichen Geist vollbracht werden kann. Der aber weht einer reformatorischen Einsicht zufolge, «wo und wann er will».

Dann und wann ist der Aufruf zu einer «neuen Reformation» zu hören. Manche haben sich sogar dazu aufgemacht, neue 95 oder sogar «96 Thesen» zu formulieren (vgl. Douglass 2001). Dabei bleibt unberücksichtigt, dass Luthers Thesen keine reformatorische Programmschrift, sondern die Aufforderung zu einer theologischen Disputation waren. Heutige reformatorische Vorstöße zielen in aller Regel nicht, wie Luthers frühe Texte, auf Kernfragen des Glaubensverständnisses, sondern befassen sich mit Fragen der kirchlichen Organisation. Sie sind im besten Fall Reformvorschläge; zum reformatorischen Durchbruch fehlt ihnen die Radikalität. Statt das große Wort von der «neuen Reformation» zu verwenden, ist es wichtiger zu fragen, was den christlichen Glauben heute ausmacht und wie unseren Zeitgenossen der Zugang zu diesem Glauben neu eröffnet werden kann.

Doch wer so fragt, sieht sich alsbald dem Streit um die Zukunft von Glauben und Religion ausgesetzt.

2. EIN BLICK VORAUS

Die Zukunft der Religion

Ob die Reformation noch aktuell ist, hängt auch von der Frage ab, welche Zukunft dem christlichen Glauben, ja der Religion insgesamt eingeräumt wird. In einer religiös plural gewordenen Welt ist die Zukunft der Religion insgesamt in den Blick zu nehmen. Nur so lässt sich etwas über den Ort sagen, der evangelischen Ausprägungen des Christentums in zukünftigen Entwicklungen von Glauben und Religion zukommen mag.

So tastend und vorsichtig muss man sich ausdrücken, denn wer nach der Zukunft fragt, kommt über vorläufige Antworten nicht hinaus. Urteile darüber, ob der Glaube an Bedeutung gewinnt oder verliert, ob er seine Zeit hinter sich oder vor sich hat, hängen von vielen Vorannahmen ab. Persönliche Einschätzungen spielen dabei eine große Rolle. Das Verhältnis dessen, der sich äußert, zu Glaube und Religion prägt auch seine Äußerungen über deren Zukunft.

Prognosen zur Zukunft von Glauben und Religion

Wer an Gott glaubt, legt auch die Zukunft des Glaubens in Gottes Hand. Wer nicht an Gott glaubt oder – wie man heute gerne sagt – «religiös unmusikalisch» ist, wird auch die Zukunft des Glaubens mit skeptischer Zurückhaltung betrachten. Solche Urteile werden umso unerbittlicher vorgebracht, je mehr sie sich mit einem fundamentalistischen Ausschließlichkeitsanspruch verbinden. Glaubensfundamentalisten rechnen mit einem Sieg des Glaubens, Unglaubensfundamentalisten mit dessen Untergang.

Heute wird eher nach der Zukunft der Religion als nach der Zukunft des Glaubens gefragt. Das hängt damit zusammen, dass der christliche Glaube nirgendwo in der Welt mehr mit einem Monopolanspruch auftreten kann. Auch wo die christlichen Kirchen oder eine von ihnen über Jahrhunderte (fast) die ganze Bevölkerung eines Landes umfassten, ist das Christentum heute nur ein mehr oder weniger starker Faktor unter vielen. In vormals christlich dominierten Gesellschaften, in denen heute das Judentum – hoffentlich! – geachtet und der Islam in seinem wachsenden Gewicht wahrgenommen wird, kann es keinen christlichen Alleinvertretungsanspruch in Fragen der Religion mehr geben.

In modernen Gesellschaften haben auch die Religionen insgesamt kein Monopol auf die Beantwortung letzter Fragen mehr, denn schon längst ist eine säkulare Option neben sie getreten, die für sich in Anspruch nimmt, auf diese Fragen eigene Antworten zu kennen oder zu wissen, warum diese Fragen gar nicht beantwortet werden können. Wer davon überzeugt ist, dass auf die grundlegenden Fragen der menschlichen Existenz nach Woher und Wohin zureichende Antworten nur ohne Gottesbezug gegeben werden können, gibt damit eine «atheistische» Haltung zu erkennen. Wer glaubt, in solchen Fragen wie auch in der Frage nach Gott keine verbindlichen Aussagen machen zu können, wird seine Haltung eher als «agnostisch» betrachten. Neuerdings breitet sich der Gedanke aus, es gebe auch eine «Religion ohne Gott». Sie erkennt nach Ronald Dworkin vor allem die eigenständige Wirklichkeit von Werten an, die Bedeutsamkeit jedes menschlichen Lebens und den Eigenwert des Universums; aber sie verbindet dies nicht mit einer Aussage über eine göttliche Wirklichkeit (Dworkin 2014: 19–28). Da heute die Anerkennung einer eigenständigen Würde des Menschen als eine «Sakralisierung» der Person betrachtet wird, befindet man sich einer solchen Auffassung zufolge schon im Bereich der Religion, wenn man die «Sakralität» des Menschen anerkennt; da dies nicht mit einer Aussage zur Frage nach Gott verbunden sein muss, ergibt sich daraus die Möglichkeit einer «Religion ohne Gott».

Unter den gegenwärtigen Bedingungen religiös-weltanschaulicher Pluralität spitzt sich eine Kontroverse erneut zu, die das Nachdenken über Glauben und Religion schon seit der Zeit der Aufklärung prägt. Auf der einen Seite beobachtet man – vor allem am Beispiel des Christentums – eine fortschreitende Entkirchlichung, die Ermüdung religiöser Gemeinschaften und das Dominanzstreben einer intellektuellen Religionskritik; auf der anderen Seite richtet sich die Aufmerksamkeit auf neue religiöse Bewegungen, auf die Vitalität geistlicher Gemeinschaften und auf den Einfluss religionsbestimmter Beiträge zum öffentlichen Diskurs.

Die Diagnose der Entkirchlichung wird häufig in der These zusammengefasst, mit der gesellschaftlichen Modernisierung verbinde sich ein unaufhaltsamer Säkularisierungsprozess, in dem Religion und Kirche beständig an Bedeutung verlören. Diese Säkularisierungsthese wird vor allem am Beispiel mittel- und westeuropäischer Länder mit abnehmender Kirchenbindung verdeutlicht.

Aus der Beobachtung neuer religiöser Aufbrüche und Ansprüche wird auf eine wachsende Bedeutung der Religion geschlossen. Sie wird mit statistischen Befunden belegt: Der Christenheit insgesamt werden weltweit gegenwärtig 2,1 bis 2,2 Milliarden Anhänger zugeschrieben, dem Islam 1,5 bis 1,6 Milliarden Anhänger. Das Wachstum beider Religionen veranlasst manche Beobachter sogar dazu, von einer «Wiederkehr» der Religion oder auch von einer «Desäkularisierung» zu sprechen. In diesem Zusammenhang sind neue Gestalten und kulturelle Ausdrucksformen von Religion zu beachten, die auch in vielen individualisierten und privatisierten Formen begegnen. Viele Menschen sind fasziniert von der Esoterik mit ihrer bunten Mischung von Lebensbewältigungs- und Welterklärungsmodellen. In der Musikszene und der bildenden Kunst, in Film und Theater, aber auch im Sport und in den Medien wird Religion thematisiert, ja lässt sich religiöse Hingabe beobachten.

Während die einen die neuzeitliche Entwicklung im Bann eines unaufhaltsamen Säkularisierungsprozesses sehen, sprechen andere von einer postsäkularen Situation. Eine dritte Gruppe versucht, beide Perspektiven durch die These zu verbinden, dass heute säkulare und religiöse Optionen nebeneinander existieren. Diese These wendet die Einsicht, dass moderne Gesellschaften auf der Anerkennung von Pluralität beruhen und in diesem Sinn «pluralistisch» sind, auf das Feld der Religion an. Pluralistisch sind diese Gesellschaften auch in der Tiefenschicht religiöser und weltanschaulicher Überzeugungen. Damit wird auch der Glaube zur Option (vgl. Taylor 2009, Joas 2012). Auch an der Rolle der Religion bestätigt sich somit eine Diagnose, der zufolge in modernen Gesellschaften die Vielfalt der Wahlmöglichkeiten zunimmt und Bindungen ihre Selbstverständlichkeit verlieren. Daraus folgt freilich nicht, dass Bindungen unmöglich werden. Sie müssen jedoch bewusst gewählt werden; es wird stärker nach ihren Gründen gefragt.

Die These, dass in modernen Gesellschaften religiöse wie säkulare Optionen ihren Platz haben, lässt sich mit empirischen Befunden besser vereinbaren als die Säkularisierungsthese. In Deutschland etwa gehörten 1950 noch 95,6 Prozent der Bevölkerung zur evangelischen oder katholischen Kirche. 58,9 Prozent waren evangelisch, 36,7 Prozent katholisch. In den folgenden Jahrzehnten erlebte die evangelische Kirche vor allem in der DDR, in der ihr 1950 noch über 80 Prozent der Bevölkerung angehörten, dramatische Einbrüche; aber auch im Westen Deutschlands erwies sich die Kirchenbindung bei den Protestanten im Vergleich zu den Katholiken als weniger stabil. 2010 hatte sich der Anteil der Evangelischen an der Bevölkerung des vereinigten Deutschland halbiert und betrug 29,2 Prozent; der Anteil der Katholiken war auf 30,3 Prozent gesunken. Ebenfalls 30,3 Prozent wurden nun als konfessionslos gezählt. Der Anteil der «Sonstigen» betrug nun 10,1 Prozent, davon gehörte die knappe Hälfte, nämlich 4,9 Prozent zu den Muslimen, die andere Hälfte verteilte sich auf Freikirchen, orthodoxe Kirchen und nichtchristliche Religionen (Bertelsmann-Stiftung 2013: 1,32f.).

Es gibt moderne Gesellschaften wie die Vereinigten Staaten von Amerika, in denen sich ein vergleichsweise hohes Maß an Kirchlichkeit hält. Es gibt Schwellenländer wie Südkorea, Brasilien oder Südafrika, in denen sich neue Formen von Religiosität entwickeln. In sich modernisierenden Gesellschaften, auch im Westen, bilden sich sogar neue Formen eines religiösen Fundamentalismus aus, die zwar meist den Anschein erwecken, frühere religiöse Formen zu reaktivieren, tatsächlich aber religiöse Innovationen darstellen, die in ihrem Protest gegen die Modernisierung zugleich Teil des Modernisierungsprozesses sind. Salafisten, die im Internet für eine Rückkehr zu den «Altvorderen» werben, sind ein Beispiel dafür. Das Resultat von Säkularisierungsprozessen besteht also nicht im Übergang zu säkularen Gesellschaften, sondern in der Herausbildung säkularer Optionen sowie in der Verstärkung religiöser Pluralität. Moderne Gesellschaften sind religiös und säkular zugleich. Auch wenn Europa besonders starke Säkularisierungsschübe erlebt hat, besteht gleichwohl kein Grund dazu, von einem «säkularen Europa» zu sprechen (Bertelsmann-Stiftung 2013: 2,11).

Die religiös-weltanschauliche Pluralisierung hängt zu erheblichen Teilen mit politischen Entwicklungen zusammen. In ihr spiegelt sich zugleich ein kultureller Übergang von traditionsbestimmten zu selbst gewählten Zugehörigkeiten: Neben der positiven gewinnt auch die negative Religionsfreiheit an Bedeutung; nicht nur der Wechsel von einer Religion oder Konfession zu einer anderen, sondern auch der Verzicht auf jede Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft gehört zur religiös-weltanschaulichen Selbstbestimmung.

Der Prozess der Pluralisierung ist Teil der neuzeitlichen Religionsgeschichte. In den europäischen Gesellschaften bahnte er sich mit der Ausdifferenzierung des Christentums an. Schon das mittelalterliche Christentum war keineswegs so einheitlich, wie der Begriff vom corpus Christianum vermuten lässt. Nicht nur das Schisma zwischen Ost- und Westkirche stellt dieses Bild in Frage. Auch innerhalb der westlichen Christenheit verband der christliche Glaube sich von Anfang an mit den unterschiedlichen regionalen Kulturen, in deren Lebenswelten er eingebettet wurde. Im Westen entstand ein Mosaik von benachbarten, aber voneinander getrennten Mikro-Christenheiten (Brown 1999: 254).

Die Entwicklung der westlichen Christenheit war zugleich lange durch die Spannung zwischen einer sich hierarchisch verfestigenden Kirche und sich dagegen auflehnenden Erneuerungsbewegungen bestimmt. Es war einer politisch pluralen Konstellation zu verdanken, dass die Reformation des 16. Jahrhunderts nicht wie viele Erneuerungsbewegungen des Mittelalters als Ketzerei marginalisiert wurde. Als sich die «Protestanten» auf dem Reichstag in Speyer 1529 einem Mehrheitsbeschluss der Reichsstände in Fragen des Glaubens widersetzten, ebneten sie der Anerkennung von religiöser Pluralität den Weg. Die Phase der Konfessionskriege zeigt, wie steinig dieser Weg war. Mit der Aufklärung des 18. Jahrhunderts wurde darüber hinaus eine säkulare Lebenshaltung zu einer eigenständigen Option. Im Zeitalter der Globalisierung stehen nicht nur säkulare und christliche bzw. jüdisch-christliche Optionen nebeneinander, sondern verschiedene Religionen sind in jeweils unterschiedlichen Spielarten in ein und derselben Gesellschaft präsent.

Glaube als Option

Der Vorschlag, zur Beschreibung dieser religiös-weltanschaulichen Pluralität den Begriff der Option zu verwenden, geht auf den kanadischen Philosophen Charles Taylor zurück. Taylor prägte in seiner großen Untersuchung über das «säkulare Zeitalter» den Begriff der «säkularen Option» (Taylor 2009). Mit diesem Begriff bietet er eine Alternative zur Säkularisierungsthese an, die in einer problematischen Verallgemeinerung das Zurücktreten religiöser Bindungen als einen unaufhaltsamen, mit der Modernisierung verbundenen Prozess ansieht. Zwar bildet spätestens seit dem 18. Jahrhundert eine säkulare Lebenshaltung auf Dauer eine gewichtige Option des Denkens und Verhaltens; doch sie bringt religiöse Einstellungen und Grundüberzeugungen keineswegs zum Verschwinden. Der Religionssoziologe und Sozialphilosoph Hans Joas knüpft an diese Überlegung von Charles Taylor an und erörtert «Zukunftsmöglichkeiten des Christentums» unter dem Titel «Glaube als Option» (Joas 2012). Die religiöse Pluralisierung schließt für ihn ein, dass der Glaube in der modernen Welt eine nicht nur lebbare, sondern auch lebensdienliche Möglichkeit bleibt, ja auf neue Weise werden kann. Die These vom Glauben als Option enthält insofern eine prognostische und eine programmatische Komponente.

Prognostisch sagt sie: Der christliche Glaube wird sich in Zukunft nicht auflösen; sondern er wird ein Orientierungsangebot unter mehreren sein. Dabei ist für Regionen, die über lange Zeit christlich geprägt waren, der wachsende Einfluss des Islam ein besonders markanter Faktor. Die Gestaltung dieser Option wird zwei Bedingungen besonders zu berücksichtigen haben. Zum einen kann der christliche Glaube öffentlich nicht mehr mit dem Anspruch auftreten, über ein Monopol in Sinnfragen zu verfügen. Und zum andern kann er sich nicht mehr auf stabile konfessionelle Milieus stützen; sie finden vielmehr Eingang in ein konfessionsübergreifendes christliches Milieu, in dem sich die Differenzen relativieren.

Das führt zur programmatischen Seite der Rede vom «Glauben als Option». Wenn Menschen einer Pluralität von Sinnangeboten begegnen, versteht sich die individuelle Orientierung nicht länger durch Herkunft oder gesellschaftliches Umfeld von selbst. Mit Sicherheit werden auch weiterhin die familiäre Herkunft, das soziokulturelle Umfeld und Bedingungen der Sozialisation bei der Wahl zwischen unterschiedlichen Optionen eine große Rolle spielen. Die Bedeutung dieses Faktors wird gegenwärtig in Deutschland eher verdeckt am Beispiel der Beschneidung von Jungen aus jüdischen oder islamischen Familien diskutiert. Dabei lässt sich an solchen Initiationsriten exemplarisch verdeutlichen, wie sich die religiöse Sozialisation und die eigene Entscheidung zu einer religiösen Bindung so miteinander verschränken, dass das Gewicht der individuellen Wahl immer deutlicher erkennbar wird.

In der Debatte über die Beschneidung drängen allerdings zunächst andere Fragen in den Vordergrund. So wird diskutiert, ob es sich um eine Körperverletzung handelt, die ohne Einwilligung des Betroffenen untersagt werden muss, oder ob die männliche Beschneidung sich hinsichtlich ihrer religiösen Bedeutung und ihrer ethischen Vertretbarkeit klar von der weiblichen Genitalverstümmelung unterscheiden lässt. Strittig ist auch, ob die Religionsfreiheit einen solchen Eingriff in die körperliche Integrität eines männlichen Kindes oder Jugendlichen zu rechtfertigen vermag und ob in diesem Zusammenhang das elterliche Erziehungsrecht so weit reicht, dass die Eltern über die Beschneidung stellvertretend für ihre Söhne entscheiden können.

Diese Diskussion ist auch für das Christentum von Bedeutung. Zwar hat es vom Ritual der Beschneidung Abstand genommen und mit dem Sakrament der Taufe einen geschlechterübergreifenden Ritus der religiösen Eingliederung gewählt, doch könnten rigorose Verfechter einer Religionsfreiheit von Anfang an auf die Idee kommen, die sakramentale Eingliederung von Säuglingen oder Kindern in die christliche Gemeinschaft als Einschränkung der religiösen Selbstbestimmung zu brandmarken, die nicht hinzunehmen sei. Die Debatte über die Beschneidung könnte sich eines Tages als Vorbote einer Diskussion erweisen, die auf ein Verbot der christlichen Taufe vor dem Alter der Religionsmündigkeit zielt. Die staatlich anerkannten Kirchen in China beispielsweise haben sich einer entsprechenden Forderung gefügt und taufen ihre Glieder erst nach der Vollendung des 18. Lebensjahrs.

Zu den Besonderheiten der christlichen Taufe gehört ihre Doppelfunktion: Sie kann sich in die Abläufe familiärer Sozialisation einfügen, aber auch in eigener Entscheidung gewählt werden. Letzteres ist zunehmend der Fall, wie sich an der wachsenden Zahl von Taufen im zeitlichen Zusammenhang der Konfirmation zeigt. In diesen Fällen wird das Konfirmationsalter von 14 Jahren, das mit dem durch staatliches Gesetz festgelegten Alter der Religionsmündigkeit zusammenfällt, als Alter der eigenständigen Entscheidung von Jugendlichen zum Christsein gedeutet. Die sakramentale Einfügung in die christliche Gemeinschaft verbindet sich so unmittelbar mit der eigenständigen, bewussten Bejahung dieser Zugehörigkeit und damit auch des persönlichen Glaubens.

Während in zurückliegenden Jahrzehnten die Kontroverse über Kinder- oder Erwachsenentaufe immer wieder zu erbitterten theologischen Kontroversen führte, erkennt man den guten theologischen Sinn dieser doppelten sozialen Einbettung der Taufe heute deutlicher. In Taufgottesdiensten, in denen Angehörige verschiedener Generationen – Kinder, religionsmündige Jugendliche, Erwachsene in der Zeit aktiver Berufs- und Familienverantwortung, Senioren – gemeinsam getauft werden, wird die Kraft, in der die Taufe unterschiedliche Zugänge zum christlichen Glauben vereinen kann, besonders sinnenfällig. Das Sakrament der Taufe fügt sich in die Abläufe der familiären Sozialisation ein. Doch es kann auch in eigenständiger Entscheidung gewählt werden. Das Christsein kann sich im familiären Rahmen tradieren; es kann aber auch in eigener Entscheidung gewählt werden. Und vor allem: Beides kann sich miteinander verbinden – nicht nur in der gemeinsamen Taufe von Menschen unterschiedlichen Alters, sondern auch in der Lebensgeschichte ein und desselben Menschen.

Überzeugende Lebensform unter den Bedingungen der Kontingenz

Tradition und Sozialisation entscheiden nicht mehr allein über die Wahl einer religiösen Option. Vielmehr hängt viel davon ab, ob diese Option in ihrer lebensdienlichen und lebensfördernden Bedeutung erkannt und angenommen werden kann. Anziehend wirkt eine christliche Kirche dann, wenn ihre Lebensform überzeugt. Einladend ist der christliche Glaube, wenn Menschen spüren können, dass er ihrem Leben Halt und Richtung gibt. Inwiefern eine solche Erwartung dem Wesen des christlichen Glaubens entspricht, lässt sich auf vielerlei Weise beschreiben. Im Kern ergibt es sich daraus, dass der christliche Glaube auf das Heil der Menschen gerichtet ist. Er lädt den Menschen in den Erfahrungsraum der göttlichen Gnade ein. Er will Bedingungen dafür schaffen, dass Menschen erfahren können, was Jesus den Blinden und Lahmen sagt: «Dein Glaube hat dir geholfen» (Lukas 17,19; 18,42u.ö.).