Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Eine Art "Talkshow" organisierte Thomas G. I. Engelhardt in dem kleinen Dorf Nudow, am Rande der Großstadt Berlin. Bekannte Namen der kirchlichen Szene der Evangelischen Landeskirche waren als Referenten geladen und nahmen an vier Abenden Stellung zu brennenden Fragen von Kirche und Glauben heute. Das spannende Ergebnis dieser "1. Nudower Runde" hat der Herausgeber in diesem Buch zusammengetragen. Ein Beitrag zum Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation - 2017.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 163

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort:

Editorial: (

Thomas G. I. Engelhardt

)

Abend: (

Pfarrer Ulrich Hollop

) Thema: „Geht Glauben auch ohne Kirche?“

Nachgespräch:

Abend: (

Bischof Dr. Wolfgang Huber

) Thema: „Die Grundfragen unseres Lebens?“

Nachgespräch:

Abend: (

Prof. D. Dr. Wolf Krötke

) Thema: „Sind Wissenschaft und Glaube unüberwindbare Gegner?“

Nachgespräch:

Abend: (

Superintendentin Katharina Furian

) Thema: “Mit welchen Perspektiven für Glauben und Gemeinde gehen wir in die Zukunft?“

Nachgespräch:

Nachwort: (

Thomas G. I. Engelhardt

)

Personalien:

Empfehlungen:

Vorwort

500 Jahre nach Martin Luthers Reformation stellt sich vielerorts die Frage, wo stehen wir heute mit unserer evangelischen Kirche und mit unserem protestantischen Glauben? Auch an uns, dem Gemeindekirchenrat, in dem kleinen Dorf Nudow, mit 435 Einwohnern, am Rande der Großstadt Berlin, gehen solche Fragen nicht völlig vorbei!

In Anlehnung an das Bekenntnis des Petrus, im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 68: „Herr, wohin sollen wir gehen?“, habe ich den Titel für dieses Buch in: „Herr, welchen Weg sollen wir gehen?“, leicht abgewandelt; um auch deutlich zu machen, wie es uns in diesen Tagen als Gemeinde geht und wohin wir in Zukunft steuern oder gesteuert werden!

So hatten wir uns vorgenommen, mit einer 1. Nudower Runde, an vier Abenden, uns den augenblicklich wohl brennendsten Fragen an Glauben und Kirche anzunähern, in der Weise, vielleicht Antworten zu finden oder gar Wegweisungen zu erhalten; wie es auch mit unserer kleinen Gemeinde mit noch nicht einmal einhundert Mitgliedern überhaupt weitergehen kann?

So haben wir hervorragende, prominente Referenten nach Nudow geholt („wenn diese es nicht wissen und beantworten können, wer dann?“), dazu auch gezielt im Dorf persönlich die Teilnehmer eingeladen und an den vier Abenden jeweils mit einem gemeinsamen Abendessen im alten Schulhaus begonnen. Dann folgte das Referat und schließlich das Nachgespräch. Ich verrate wohl nicht zu viel, wenn ich sage: Es waren wunderbar gesegnete Augenblicke, die wir erlebt haben, auch wenn nicht alle Fragen beantwortet werden konnten, aber wir haben die Perspektive gewonnen, dass es sich lohnen würde, in einer 2. Nudower Runde weiterzumachen.

Aber jetzt genießen Sie erstmal die Abende der 1. Nudower Gesprächsrunde. -

Editorial

Als Herausgeber dieses Buches möchte ich allen Referenten, für Ihren so wertvollen Einsatz hier in Nudow, nochmals sehr herzlich danken. Gleiches gilt natürlich auch für unseren Gemeindepfarrer, Peter Collatz, der unermüdlich unterwegs ist, in den vier Dörfern unseres Kirchensprengels: Ahrensdorf, Gröben, Siethen und eben Nudow.

Der absolute Hauptdank geht aber an: Yvonne Wendtland aus Ludwigsfelde! Sie hat sich der mühevollen Arbeit hingegeben, vom Dictaphon, dem Audiomitschnitt der vier Veranstaltungen, eine lesbare Version in den Computer zu schreiben! Oft waren ganze Abschnitte nicht mehr verständlich, weil zu leise oder zu undeutlich gesprochen; ein wirklich mühsames Unterfangen; aber damit hat sie wesentlich dazu beigetragen, dass dieses Buch überhaupt möglich wurde!

Dankbar bin ich Erika Plog, Schulsekretärin im Ruhestand, der Grundschule am Buschgraben, in Berlin-Zehlendorf („meine Schule“ an der ich mehr als 40 Jahre Religionslehrer war) dass sie das Korrekturlesen übernommen hat.

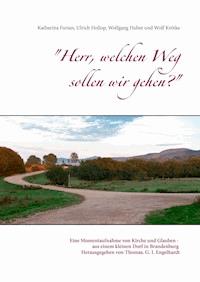

Dank aber auch an Thomas Maess aus Kiel, der mir das Foto von der Weggabelung (siehe Cover) kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Es stammt aus seiner Fotostrecke: Meine Wanderung „Von Genf nach Santiago de Compostela“

Als letztes möchte ich aber auch meiner Frau sehr herzlich danken, denn sie hat mich unterstützt bei allen Planungen in Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen, hat bei meinen „Kochkünsten“ an den vier Abenden assistiert und geschnippelt, und schließlich beim „Service“ mitgeholfen. Aber auch jetzt lässt sie mich in Ruhe arbeiten, wenn ich stundenlang Wort für Wort, Zeile für Zeile, dieses Buch am Computer überarbeite und zusammentrage.

Thomas Georg Imanuel Engelhardt

1.NUDOWER RUNDE / 1. Abend / Freitag, 7. November 2014

Ulrich HOLLOP

(Pfarrer i. R., Berlin-Charlottenburg)

Thema: „Geht Glauben auch ohne Kirche?“

„Eine reizvolle Aufgabe – insbesondere für einen Mann der Kirche: Geht es nicht auch ohne Kirche? Ich kann und will mich nicht verleugnen. Ich rede hier zu Ihnen als einer, der nahezu sein ganzes Leben lang in dieser Kirche und mit dieser Kirche gelebt hat, immer wieder auch einmal an ihr gelitten hat, gewiss, und auch die Augen nicht verschlossen hat vor all den Irrungen und Wirrungen der Kirche – nicht nur in alten Zeiten, nein, auch in jüngster Zeit, und der trotz allem doch dabeigeblieben ist.

Ich verdanke dieser Kirche viel, unsagbar viel. Ich wäre ohne sie nicht der, der ich jetzt bin. Sie war es, die mich aufgefangen hat als kleinen Flüchtlingsjungen nach dem Krieg. Sie gab mir Heimat und Geborgenheit. Sie ersetzte mir den Vater, der sein Leben ließ „für Volk und Vaterland“. Sie lehrte mich die Lieder singen, die meiner Seele Flügel gaben, die Lieder, die wir in Zeltlagern an Lagerfeuern sangen, aber auch die Chorsätze der alten Meister, Schütz und Bach und Brahms und Mendelssohn-Bartholdy. Das Singen in den kleinen und später auch in großen Chören meiner Kirche, aber ebenso, wenn nicht noch mehr, das Singen der versammelten Gemeinde am Sonntagvormittag, am Heiligen Abend, bei Gemeindefesten, wann auch immer, das war und ist für mich bis heute wie ein Vorgeschmack des Himmels hier auf Erden. Wie könnte ich, nach diesem Loblied auf die Kirche, sagen: Klar, es geht auch ohne Kirche?

Ich bin mir auch des großen Privilegs bewusst, Jahrzehnte lang, von Studienzeiten an bis in die Gegenwart hinein, in einem intensiven, dauernden Gespräch zu stehen mit all denen, die nach ihren Möglichkeiten und zu ihrer Zeit nach dem Woher und dem Wohin des Menschen, nach Gott und Welt, gefragt und Position bezogen haben, versucht haben, das Unsagbare auszusagen, das Unbegreifliche doch zu begreifen und zu bezeugen, was sie glauben, was Glaube heißt oder doch heißen könnte. Und auch das empfinde ich als großes Privileg, ausdrücklich und feierlich von meiner Kirche beauftragt worden zu sein, nun meinerseits mit meinen Worten öffentlich davon zu reden, was zu glauben ist, was nicht zu glauben ist und was zu hoffen ist, was nicht zu hoffen ist, oder, um es mit den Worten des „Heidelberger Katechismus“, der Bekenntnisschrift der Reformierten Kirche, zu formulieren, was „mein einziger Trost im Leben und im Sterben“ ist. Wie könnte ich, mit einem solchen Privileg versehen, sagen: Klar, es geht auch ohne Kirche?

Und dennoch sage ich: Es geht auch ohne Kirche. Glauben geht auch ohne Kirche! Ich bin ja doch nicht blind, auch nicht borniert genug, um zu behaupten: Es geht nicht ohne Kirche. Das habe ich schon an meinen Klassenkameraden sehen können, die mit der Kirche nicht viel anzufangen wussten, die getauft und konfirmiert waren wie ich und später auch fast vollzählig zur Goldenen Konfirmation erschienen waren, zumal ihr alter Klassenkamerad, der Ulli Hollop, da die Predigt hielt. Im Übrigen aber, auf weite Strecken ihres Lebens, trat für sie die Kirche in den Hintergrund. Sie brauchten sie nicht zu ihrer Meisterung des Lebens.

Und auch die Konfirmanden, die ich im Lauf der Jahre im Glauben unterrichtet und konfirmiert habe, - die allermeisten gingen ihrer Wege, viele werden ausgetreten sein, als sie dann selbst verdienten. Es ging auch ohne Kirche. Sie waren ihr entfremdet.

Und immer wieder einmal frage ich mich auch im Blick auf meine Kinder: Was glauben die eigentlich? Als Pfarrerskinder war die Kirche einmal ein sie prägender, ein wesentlicher Faktor ihres Lebens. Sie sind inzwischen auf Distanz gegangen. Vielleicht nicht ausgetreten, hoffentlich nicht ausgetreten, aber auch keine Kirchgänger. Keiner ist in die Fußstapfen des Vaters getreten und Pfarrer oder Pfarrerin geworden. Was glauben sie, nachdem sie ihren Kinderglauben hinter sich gelassen haben? Glauben sie überhaupt noch etwas? Natürlich glauben sie. Sie sind nicht glaubenslos. Sie sind nicht hoffnungslos. Sie freuen sich des Lebens und vertrauen sich dem Leben an, auch wenn das nicht immer so ganz einfach ist. Was ist das für ein Glaube? Hat der nicht doch etwas zu tun mit dem, was mir als Pfarrer wichtig ist und was ich glaube?

In dem evangelischen Magazin „Chrismon“, in einer Sonderausgabe zum Reformationstag 2014, erzählen prominente Protestanten, was sie glauben, z.B. Ulrich Noethen, ein Schauspieler, ein Pfarrerssohn. Er sagt: „In einer globalisierten Welt kann ich die Festlegung auf ein bestimmtes Glaubensbekenntnis nicht mehr teilen... Übrig geblieben ist mir aber – und das ist durch nichts zu ersetzen – ein Sich-angenommen-Fühlen und ein starkes Gefühl der Geborgenheit.“ Ist das nicht auch ein Glaube?

Jetzt sind wir unversehens bei dem ersten, im wahrsten Sinn des Wortes fragwürdigen Begriff des Themas, das Sie mir gestellt haben: „Geht Glauben nicht auch ohne Kirche?“ Von welchem Glauben reden wir? Was meinen wir mit „Glauben“?

Menschen, die aus der Kirche austreten, tun das anscheinend allermeist der Kirchensteuer wegen oder weil sie sich über einen Pfarrer oder eine Pfarrerin oder über sonst jemanden von Gottes Bodenpersonal geärgert haben. Vermutlich ist aber in vielen Fällen eine Entfremdung von der Kirche vorausgegangen. Manchmal sagen sie ausdrücklich: „Mit meinem Glauben hat das nichts zu tun!“

Hat dieser Glaube aber noch etwas zu tun mit dem, der in den Gottesdiensten, am Sonntagvormittag, von der versammelten Gemeinde öffentlich bekannt wird: „Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde...“?

Die Kirche selbst versteht sich ja als Hüterin des Glaubens, des rechten Glaubens, wie sie meint, als Hüterin der reinen Lehre. Solche „Glaubenshüter“ gibt es auch in anderen Religionen, nicht nur im Christentum. Dabei wird dieses Wächteramt sehr unterschiedlich wahrgenommen: bisweilen streng autoritär, bis hin zur Exkommunikation, zum Ausschluss aus der Kirche, aus dem Verband der Gläubigen, oder sogar bis hin zur Inquisition, einschließlich Folter und Verbrennung. Die Glaubenshüter im Vatikan vollziehen heute noch die Exkommunikation, den Entzug der Rechte an der Teilhabe der Sakramente. Katholiken, die sich haben kirchlich trauen und dann scheiden lassen, dürfen nicht zur Kommunion, zum Abendmahl. Auch in den Kreuzzügen der Christenheit ging es, vielleicht nicht nur, aber doch auch, um die Verteidigung des wahren Glaubens und die Bekämpfung des falschen Glaubens bzw. des Unglaubens. Auch im islamistischen Dschihad, der heute von den Kämpfern des „IS“ (Islamischen Staates) gegen die „Ungläubigen“ geführt wird, geht es angeblich um die Durchsetzung des wahren Glaubens, wie er in der Scharia, dem Gesetzeskorpus, das sich auf den Koran beruft, geschrieben steht. Auch das Christentum, Gott sei´s geklagt, kannte einmal diese strenge Form des Wächteramtes. Wer sich der Kirche widersetzte, war des Teufels.

Meine Kirche, die evangelische, gibt sich da heute liberaler bzw. toleranter. Das hängt damit zusammen, dass es da kein zentrales Lehramt gibt, das festlegt, was zu glauben ist, woran ein guter Christ zu glauben hat. Aber natürlich gibt es auch bei uns so etwas wie eine offizielle Glaubenslehre, die verbindlich ist für alle, insbesondere natürlich für die Pfarrer/innen. Nach unserem Verständnis kommt diese Glaubenslehre, der wahre Glaube also, in der Bibel hinreichend zum Ausdruck. Genau genommen, in der Bibel und in den Bekenntnissen der alten Kirche, die versuchten, auf ihre Weise und zu ihrer Zeit die wesentlichen Aussagen der Bibel, den Glauben der Bibel, in wenigen Sätzen zusammenzufassen.

Zu den Bekenntnissen der alten Kirche zählen wir insbesondere das sog. Apostolikum, das in seiner Grundform bis ins 3. Jh. nach Chr. zurückgeht und für sich in Anspruch nimmt, im Sinne der Apostel Jesu formuliert zu sein. Darum auch „Apostolikum“. Daneben gibt es noch ein zweites, das Nicänum, im Jahr 381 nach Chr. in Nicäa formuliert, dem heutigen Iznik in der Türkei. Wegen seiner Länge wird es nur an ganz besonderen Feiertagen im Gottesdienst gesprochen.

Gleichwertig neben diesen beiden altkirchlichen Bekenntnissen stehen als Richtschnur für den Glauben unserer Kirche heute die Bekenntnisse der Reformationszeit und eine Theologische Erklärung von 1934, die die Bekennende Kirche gegen die Irrlehren der sog. Deutschen Christen in Barmen beschlossen hat. Diese Bekenntnisse sind abgedruckt in unserem Gesangbuch.

Auf diese Bekenntnisse, und auf die Bibel selbstverständlich, werden die angehenden Pfarrer/innen ordiniert, bei ihrer Ordination verpflichtet. Das ist die Richtschnur unseres evangelischen Glaubens. Danach sollen sie sich richten. An diesen Glauben weiß meine Kirche sich gebunden. Diesen Glauben zu bewahren und ihn vor Missverständnissen zu schützen, fühlt sie sich verpflichtet.

Ich möchte noch einmal deutlich machen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass immer wieder neu darüber diskutiert, dass immer wieder neu darum gerungen werden muss, ob das, was da gepredigt wird, ob die Verlautbarungen der Kirche zu dieser oder jener Frage des öffentlichen Lebens noch „schriftgemäß“ sind, wie wir sagen, also noch im Einklang stehen mit der Bibel und den Bekenntnissen der Kirche.

Darüber befindet nach unserem Verständnis nicht der Pfarrer. Auch nicht der Bischof. Darüber befindet, wenn man so will, die Kirche, also eine Synode oder auch eine Gemeinde, vertreten durch ihren Gemeindekirchenrat. In der Verfassung unserer Kirche, der sog. Grundordnung, heißt es in Artikel 13: „Die Gemeindeglieder haben an der Leitung der Gemeinde teil, indem sie an der Urteilsbildung über die rechte Lehre (sc. den rechten Glauben) mitwirken.“ Und in Artikel 15 heißt es: „Unbeschadet des besonderen Auftrags (der Pfarrer/innen) nimmt der Gemeindekirchenrat die Verantwortung der Kirchengemeinde für die schriftgemäße Verkündigung des Evangeliums wahr.“ Eine durchaus gewagte Demokratisierung.

Die katholische Kirche hat es da leichter. Sie kann eher sagen, was Sache ist. Sie hat den Papst. Sie hat die Dogmen. Sie hat als Hüterin des wahren Glaubens die päpstliche Glaubenskongregation, der früher einmal der spätere Papst Benediktus XVI. vorstand.

Meine Kirche, die evangelische, muss sich dem Vorwurf aussetzen, kein klar erkennbares Profil zu haben. Da gibt es viele Meinungen und Überzeugungen. Da ist anscheinend alles möglich und erlaubt. Da kann anscheinend jeder Pfarrer machen, was er will. Tatsächlich habe ich in all den Jahren meines Dienstes in dieser Kirche nicht erlebt, dass gegen einen Pfarrer ein sog. Lehrbeanstandungsverfahren eingeleitet worden wäre. Auch daran kann man sehen, dass man in dieser Kirche vieles glauben und vertreten und dabei doch noch Mitglied dieser Kirche bleiben kann. Ob das so gut ist, ob das ein Zeichen von Stärke oder nicht doch von Schwäche ist, darüber könnte man vielleicht mal reden.

Soviel ist aber doch wohl klar geworden: Auch in meiner Kirche versteht man unter „Glauben“ zunächst einmal nicht irgendeinen ganz privaten, selbstgebastelten und selbstverantworteten Glauben, sondern einen begrifflich definierten, an der Bibel und den Bekenntnissen der Kirche ausgerichteten Glauben, über den man diskutieren kann und immer wieder auch diskutieren sollte, der sich aber, wenn er denn „rechter“ Glaube sein soll, an der Bibel und den Bekenntnissen der Kirche messen lassen muss.

Und dennoch wird sich meine Kirche schwer tun, einen Glauben, der begrifflich nicht so recht zu fassen ist, der sich vielleicht aus vielen Quellen speist, aus guten und aus schlechten und enttäuschenden Erlebnissen, aus Resten eines Kinderglaubens und aus „Anleihen“ aus philosophischen Entwürfen oder anderen Religionen, - ich will sagen, meine Kirche wird sich schwer tun, einen solchen Glauben als „Irrglauben“ zu kennzeichnen, als „falschen“ Glauben. Sie wird, so hoffe ich, vielmehr versuchen, mit den Vertretern eines solchen ungebundenen und freien Glaubens ins Gespräch zu kommen, um zu verstehen, was er meint und ob er trägt und Halt und Hilfe bietet bei der Bewältigung des Lebens. Denn darum geht es doch am Ende. Es geht doch nicht um irgendeine reine Lehre, die für wahr zu halten wäre, weil sie angeblich die reine, absolute Wahrheit ist. Worum es geht, ist doch der Mensch und seine „Seligkeit“, sein „Heil“. Jesus hat einmal gesagt, als die Pharisäer ihn zur Rede stellten, weil seine Jünger an einem Sabbat Ähren pflückten und damit das Gesetz der Sabbatruhe brachen: „Der Sabbat ist um des Menschen willen da, und nicht der Mensch um des Sabbat willen.“ (Markus 2, 27).

Ich denke, um des Menschen willen sollte das Gespräch nicht abreißen zwischen denen, die sich gebunden wissen an die Bibel und die Bekenntnisse der Kirche, und denen, die sich davon gelöst haben und ihren individuellen, ungebundenen und selbstverfassten Glauben glauben. Ich denke, dass es beiden gut tun würde, dass sie einander brauchen. Denn es tut keinem gut zu glauben, dass er fertig ist mit seinem Glauben. Das gilt auch für die Kirche. Es geht dem einen wie dem anderen um Vergewisserung, um einen Grund, der trägt, um eine Hoffnung, die nicht zuschanden werden lässt, um einen Glauben, der befreit und Kraft gibt für die Bewältigung der Aufgaben, die vor uns liegen. Es geht mit Ulrich Noethens Worten um „ein Sich-angenommen-Fühlen und ein starkes Gefühl der Geborgenheit.“

Soviel zur Einführung in das Gespräch. Sicher haben Sie gemerkt, dass ich bei meinen Ausführungen über den Glauben nicht nur über den Glauben, sondern immer auch über die Kirche gesprochen habe, über das Bild, das wir von ihr gewonnen haben, jeder auf seine Weise, und über das Zerrbild von Kirche, zu dem die Kirche zu einem guten Teil selbst beigetragen hat. Aber wie immer sie sich auch verhält, wie immer sie sich auch darum bemühen mag, ein gutes Bild von Kirche abzugeben, - es wird ihr nicht gelingen, eine Kirche ohne Furcht und Tadel, ohne Makel, ohne Fehl zu werden. Sie besteht aus Menschen und wird immer unvollkommen bleiben, wie wir alle. Ich hoffe aber, dass es mir gelungen ist zu zeigen, dass Glaube auch mitKirche geht.“

Nachgespräch:

Nach dem sehr offenen und sehr persönlich gehaltenen Referat von Pfarrer Hollop entwickelte sich ein ebenso offenes Nachgespräch mit sehr persönlichen Aussagen. Teilweise unter Tränen berichteten einige Teilnehmer von ihren unterschiedlichen Lebensläufen, die weitgehend gekennzeichnet waren durch DDR-Biographien, in denen Kirche einfach nicht vorkam. Viele berichteten, dass sie eigentlich erst in den letzten Jahren, durch die intensive Arbeit des Gemeindekirchenrates und der Gemeindemitglieder hier in Nudow, einen Zugang und Kontakt zur Kirchengemeinde bekommen hätten.

Da in diesem Nachgespräch sehr viele, sehr persönliche Dinge von den Teilnehmern vorgetragen wurden, haben wir uns entschieden, an dieser Stelle auf die Veröffentlichungen im Ganzen zu verzichten.

Im weiteren Verlauf haben wir auch weitgehend die Namen der Teilnehmer anonymisiert, um die Persönlichkeitssphäre der jeweiligen Gesprächsbeiträge zu wahren.

Thomas Engelhardt

1.NUDOWER RUNDE / 2. Abend / Freitag, 21. November 2014

Prof. Dr. Wolfgang HUBER

(Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz und Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland a. D.)

Thema: „Die Grundfragen unseres Lebens?“

Begrüßung und Einleitung: Peter COLLATZ:

„Angesichts des Nussknackers als Werkzeug ist es vielleicht angebracht zu fragen, mit welchem Werkzeug Sie eigentlich die Grundfragen des Lebens klären. Ist es immer dasselbe Werkzeug, wenn es um Schwangerschaftsabbruch geht oder um aktive Sterbehilfe oder nehmen Sie anderes Werkzeug für die eine wie die andere Frage, für die Wirtschaftsethik anderes Werkzeug als für die Bioethik?

Wir sind sehr gespannt, aber Sie haben das Wort.“

Wolfgang HUBER:

„Herzlichen Dank, Peter Collatz, für diese Einführung und dir, Thomas, für das tolle Kochen. Ich freue mich über die Initiative zur 1. Nudower Runde: Miteinander essen, reden und nachdenken über: „Die Grundfragen unseres Lebens“. „Ethik“ heißt mein Buch; es trägt den Untertitel: „Die Grundfragen unseres Lebens von der Geburt bis zum Tod“. Ich habe 20 Themen ausgewählt, die sich von den Fragen der Geburt, Familie und Schwangerschaft, Aufwachsen von Kindern hinwenden zu den Fragen der menschlichen Grundbedürfnisse, der Bildung, der Arbeit, von Krieg und Frieden, von Wirtschaft, von Umwelt, zur Gesundheit, zum Älterwerden, zum Sterben und Tod.