23,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Zytglogge

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

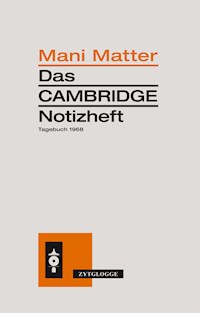

Mit einem Vorwort von Joy Matter und einem Essay von Urs Frauchiger zu Manis Reflexionen–– über Gott …––… und die Welt–– Denken–– Was Wissen schafft–– Die ChansonsAnhang mit Glossar Bei ihm schwang alles ineinander: seine wissenschaftliche Vista und seine auch Kindern zugängliche Anschaulichkeit, seine Mystik und sein Nonsens, sein juristisch fundierter Gerechtigkeitssinn und sein pragmatisch-politisches Handeln, sein Humor und seine philosophische Distanz. Die Ganzheit eines unvollendeten Werks und einer Gestalt ist es, die aus diesen Texten noch plastischer, noch farbiger aufscheint. Aus dem Essay von Urs Frauchiger Mani, unsere drei Kinder und ich verbrachten vom Herbst 1967 bis zum Herbst 1968 ein Jahr in England. (…) Mani war ‹fellow visitor› am St. Catherine's College und arbeitete wochentags in der Universitätsbibliothekan seiner Habilitation. (…) Er vermisste Bern. Seine engsten Freunde fehlten ihm, die Diskussionen, bei denen er nicht bei Null beginnen musste, die Teilhabe am Berner Geschehen, und es plagte ihn die Frage, wie seine Zukunft aussehen sollte. Warum diese Habilitation schreiben, wenn er doch gar nicht wusste, ob ihm eine universitäre Laufbahn überhaupt zusagen würde? Das ‹Kinnoull Note Book› (K-N), das mit dem 3. Mai 1968 beginnt, füllt eine Lücke in den ‹Sudelheften›, die die Tagebücher 1958–1961, 1962, 1963–1965 und 1969–1971 enthalten. Es war ein ganz gewöhnliches, kleinformatiges, liniertes Ringheft, das es an jedem Kiosk oder in den Papeterien von W. H. Smith & Son zu kaufen gab. Da ‹Kinnoull› eine Marke ist, haben wir es für die Publikation umbenannt. Der Musiker, Schriftsteller und Freund Urs Frauchiger hat dazu ein Essay geschrieben, das dem K-N seinen zeitgeschichtlichen Rahmen gibt. Aus dem Vorwort von Joy Matter

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 115

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Mani Matter

Das Cambridge-Notizheft

Zytglogge

I Unser Jahr in CambridgeVorwort von Joy Matter

II Zum Kinnoull Note Book von Mani Matter Essay von Urs Frauchiger

III Mani MattersTagebuch 1968

IV Personenregister

Mani Matter

Unser Jahr in Cambridge

Vorwort von Joy Matter

Joy Matter

Mani, unsere drei Kinder und ich verbrachten vom Herbst 1967 bis zum Herbst 1968 ein Jahr in England. Mani hatte seine Stelle als Oberassistent für Öffentliches Recht an der Universität Bern verlassen, ich meine Stelle als Englischlehrerin am Gymnasium einer Privatschule und unsere Kinder, Sibyl 3½, Meret 2½ und Ueli 7 Monate alt, ihre vertraute Umgebung. Unsern Hund, den Mani in den «Sudelheften» erwähnt, liessen wir bei meiner Mutter zurück, und wir zogen mit Sack und Pack in ein kleines Reihenhaus in eine kinderreiche Siedlung am Rand von Cambridge. Der Zweck unseres Aufenthaltes war die Habilitation, die Mani, vorab gestützt auf das Werk des englischen Politologen und Reformsozialisten Harold J. Laski, über die pluralistische Staatstheorie schreiben wollte.

Mani war «fellow visitor» am St. Catherine’s College und arbeitete wochentags in der Universitätsbibliothek an seiner Habilitation. Sibyl und Meret waren in einem Tages-Kindergarten, und ich fuhr 1–2 Mal pro Woche mit Ueli in die Bewegungstherapie nach London und unterrichtete einige Monate lang Französisch an einer kleinen Landschule. An den Wochenenden lernten wir Cambridge und seine Umgebung kennen, besuchten neu gewonnene Freundinnen und Freunde oder erhielten Besuch aus der Schweiz.

Alles idyllisch und einfach, möchte man meinen. Dem war aber nicht ganz so. Unser Englandjahr war auch ein schwieriges Jahr. Bei unserem Sohn stellte sich allmählich heraus, dass er nebst seinen motorischen Problemen eine schwere Hörbehinderung hatte, die uns anfänglich in völlige Rat- und Hilflosigkeit versetzte. Zudem vermisste Mani Bern. Seine engsten Freunde fehlten ihm, die Diskussionen, bei denen er nicht bei null beginnen musste, die Teilhabe am Berner Geschehen, und es plagte ihn die Frage, wie seine Zukunft aussehen sollte. Warum diese Habilitation schreiben, wenn er doch gar nicht wusste, ob ihm eine universitäre Laufbahn überhaupt zusagen würde?

Leicht lebte Mani nie daher. Eine innere Unruhe, die permanente Suche nach möglichen Antworten zu philosophischen und theologischen Fragen, das Bedürfnis nach Zeiten absoluter Ruhe und die Angst, diese nicht zu bekommen oder sie nicht für sich beanspruchen zu können, begleiteten ihn, nicht nur in Cambridge. Einiges davon ist in den Sudelheften und im Kinnoull Note Book* nachzulesen.

Aber die Zeit in Cambridge hatte für Mani auch schöne, kreative Seiten. Er schrieb viel: die Habilitation, das K-N, Entwürfe zu Theaterstücken und mehrere Chansons. Nur von den Chansons kann ich sagen, dass sie «fertig» wurden, denn er sang die meisten von ihnen nach unserer Rückkehr in die Schweiz. Wobei «fertig» ein Wort ist, das Mani in Bezug auf seine Texte oder Chansons nicht gebraucht hätte.

Er las – ausnahmsweise – auch Belletristik. Zum Beispiel «The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman» von Laurence Sterne und den «Ulysses» von James Joyce. Er begeisterte sich für die sprachliche Klarheit und Präzision der angelsächsischen wissenschaftlichen Autoren, die er mir zum Beweis oft zitierte.

Als ich nach Manis Tod seine Hinterlassenschaft ordnete und die noch mit ihm besprochenen Notizhefte auf ein Tonband sprach («Sudelhefte», 1974, «Rumpelbuch», 1976), übersah ich das K-N. Es fiel mir erst auf, als ich Manis Manu- und Typoskripte für die Schenkung an das Schweizerische Literaturarchiv vorbereitete. Ich transkribierte es, so gut ich konnte. Leider lassen sich bis heute einige Textstellen nicht entziffern, da das Papier sehr dünn ist, Mani die Vorder- und Rückseiten beschrieb und ständig am Text herumkorrigierte. Das K-N, das mit dem 3. Mai 1968 beginnt, füllt eine Lücke in den «Sudelheften», die die Notizhefte 1958–1961, 1962, 1963–1965 und 1969–1971 enthalten.

Der Musiker, Schriftsteller und Freund Urs Frauchiger hat dazu ein Essay geschrieben, das dem K-N seinen zeitgeschichtlichen Rahmen gibt. Ich danke Urs Frauchiger herzlich für seinen Rückblick auf diese Zeit, die über 40 Jahre zurückliegt.

Die Habilitationschrift «Die pluralistische Staatstheorie» beendete Mani nicht. Es fehlt eine «gültige» Einleitung, d. h.es gibt nur einen handgeschriebenen Entwurf und einige Notizzettel dazu.

Wieder in der Schweiz trat Mani 1969 eine Stelle als Juristischer Mitarbeiter der Stadt Bern an und wurde 1970 der erste Rechtskonsulent der Stadt Bern. Die Motivation zur Beendigung der Habilitation fehlte.

Die Idee, das K-N herauszugeben, hatte Egon Ammann, der ab 2003 Manis Werk betreute. Mit Begeisterung veranlasste er die ersten Schritte für eine Publikation und war überzeugt, dass das Note Book als Ganzes, ohne Weglassung einiger thematischer Wiederholungen, gedruckt werden müsse. Als der Ammann Verlag 2010 seine Tätigkeit einstellte, wechselten wir zum Zytglogge Verlag. Hugo Ramseyer übernahm mit Elan das liegengebliebene Projekt und verwirklichte es mit grösster publizistischer Sorgfalt. Mein Dank geht an Egon Ammann für die Idee und die Vorarbeiten, an Hugo Ramseyer für die Herausgabe und an beide für ihr Interesse und ihr Engagement.

Bern, Mai 2011

* «The Kinnoull Note Book» (K-N), war ein ganz gewöhnliches, kleinformatiges, liniertes Ringheft, das es an jedem Kiosk oder in den Papeterien von W. H. Smith & Son zu kaufen gab. Da «Kinnoull» eine Marke ist, haben wir es für die Publikation umgenannt. Ansonsten entsprechen Grösse und Umschlag, abgesehen von der fehlenden Ringheftbindung und dem Ersetzen von W. H. Smith & Son durch Zytglogge, genau dem Original.

Zum Kinnoull Note Bookvon Mani Matter

Essay von Urs Frauchiger

Urs Frauchiger

Einstieg

In den «Sudelheften», der Sammlung von Texten aus Mani Matters nachgelassenen Tagebüchern, gibt es eine auffallende Lücke: Zwischen den bereits spärlichen Eintragungen von 1965 und dem Tagebuch IV von 1969–1971 fehlen Notizen – also ausgerechnet aus der wohl bewegtesten Zeitspanne in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Gerade von Mani, der auf das politische und kulturelle Geschehen auf eine intensive, aber souveräne und völlig unabhängige Art zu reagieren pflegte, hätte man gern gewusst, wie er diese Zeit erlebte und bedachte.

Verschaffen wir uns vorerst einen kleinen Überblick über das bedeutsame Jahrzehnt in Manis persönlicher Biografie:

– 1961: Bernisches Fürsprecherpatent

– 1963: Assistent des Staatsrechtsprofessors Richard Bäumlin an der Universität Bern

– 1965: Dissertation bei Prof. Hans Huber «Die Legitimation der Gemeinde zur staatsrechtlichen Beschwerde»

– Herbst 1967 bis Herbst 1968: Aufenthalt in Cambridge, wo er an der Universität seine Habilitationsschrift «Die pluralistische Staatstheorie» verfasste. In diese Zeit fallen die Aufzeichnungen des Kinnoull Note Book.

– 1970: Lehrauftrag als Oberassistent für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Bern

– 1970: Rechtskonsulent der Stadt Bern

Das Kinnoull Note Book, das hier erstmals veröffentlicht wird, weckt Hoffnungen, dass wir über das schwarze Loch in Manis Schriften mehr erfahren. ‹Schwarzes Loch› ist nicht zufällig gewählt. Man begibt sich nicht ganz gefahrlos da hinein. Flüchtige Leser mögen zwar den Eindruck gewinnen, die Aufzeichnungen brächten ‹nichts Neues›. Was das Faktische betrifft, ist diese snobistische Haltung nicht einmal so falsch. Mani denkt und spinnt weiter, was er in den Jahren zuvor in seinen Liedern, seinen privaten Aufzeichnungen, seinen wissenschaftlichen Publikationen und den politischen Artikeln und Aufsätzen niedergelegt hat. Seine Freunde finden Nachbeben leidenschaftlicher Diskussionen und Streitgespräche oder das Nachklingen friedlichen gemeinsamen Nachsinnens.

Das «Neue» besteht nicht in den Inhalten, sondern in ihrer Gewichtung und Intensität. Auch der Freund stellt fest, dass manches, was Mani zu bewegen, sogar umzutreiben schien, ihn im Grunde nicht weiter berührte, und anderes, was verschwiegen oder nur flüchtig thematisiert wurde, ihn ganz erfüllte und nie losliess. Die in den 68er-Jahren aufkommende Sucht, auch noch das kleinste Seelenfältchen nach aussen zu stülpen, sich pausenlos zu outen, war nicht unser Ding.

So eröffnen diese Texte den aufmerksamen Leserinnen und Lesern – aber nur ihnen! – Perspektiven und Dimensionen, nicht allein auf Mani, sondern auch auf eine bereits zur Kulturgeschichte gewordenen Zeit, die als neu bezeichnet werden dürfen – wenn denn alles unbedingt neu zu sein hat. Mani lehnte den kommerziell gesteuerten Neuigkeitsfimmel ab; er verlangte Neuheit in einem viel weiteren und verpflichtenderen Sinn.

So wäre es auch ungenau, unredlich sogar, die Aufzeichnungen mit dem Etikett verkaufen zu wollen, sie zeigten einen neuen, den ‹andern Mani›. Das ist es gerade nicht. Mani wurde, wie jede Persönlichkeit, die herausragt, ganz unterschiedlich wahrgenommen. Vor allem natürlich als «dä, wo so liedli macht» und (für die Älteren) sie in Keller- und Kleintheatern zum Besten gab. Die Jüngeren hörten ihn bereits im Kinderzimmer, in seinen Originalaufnahmen oder in nicht immer geglückten Kopien und Bearbeitungen anderer, sangen sie mit ihren Eltern, in der Schule, klimperten sie auf der Gitarre, in der Klavierstunde, im Rockkeller, erlebten ihn als Legende, in seiner Ikonografie, im Film, als der ‹Frühverstorbene›. Andere, wenige, wiederum bewunderten in ihm den brillanten Intellektuellen, den für Durchschnittsakademiker fast beleidigend hochbegabten Wissenschafter, den für Hinterbänkler fast beleidigend klarsichtigen und gleichzeitig charismatischen Politiker, als Weltbürger, als bernischen Lokalmatador, als fast unschlagbaren Pingpongspieler (wie Dürrenmatt), als Familienvater, als Freund.

Dieser bei weitem unvollständige Katalog ist schon falsch dadurch, dass er aufgelistet wird. Neue Seiten werden ihm auch hier nicht angefügt. Es gibt keine neuen Seiten. Mani war nicht «vielseitig» im üblichen Begriff. Seine Einzigartigkeit bestand vielmehr darin, dass er nicht aus Seiten bestand, die separierbar waren. Vielleicht eher aus Saiten, die zusammenklangen – wenn auch nicht immer so heimelig, wie es manchen in den Kram gepasst hätte. Bei ihm schwang alles ineinander: seine wissenschaftliche Vista und seine auch Kindern zugängliche Anschaulichkeit, seine Mystik und sein Nonsens, sein juristisch fundierter Gerechtigkeitssinn und sein pragmatisch-politisches Handeln, sein Humor und seine philosophische Distanz. Die Ganzheit eines unvollendeten Werks und einer Gestalt ist es, die aus diesen Texten noch plastischer, noch farbiger aufscheint.

68 und Cambridge

Gleich zu Beginn – die Aufzeichnungen setzen am 3. Mai 68 ein – heftet Mani das Zeitgeschehen sozusagen ab: «Richtig daran ist das Anrennen gegen den Immobilismus, sogar wohl die Annahme, dass eine echte Zukunftsperspektive nicht auf traditionellen demokratischen Wegen eröffnet werden kann. Zukunfstperspektive aber ist nötig, darin hat Bloch zehnmal recht, und nicht nur für den Einzelnen, auch für die Gesellschaft.» Doch da, wo zumeist die Parole einsetzt, die Demonstration und die Gegendemonstration, verabschiedet er sich in die Reflexion: «Revolution – und was dann? Man verweist auf Marx und glaubt sich weiterer Details enthoben. Aber gerade auf die Details kommt es an, sonst hat man den Patienten von den Masern kuriert, um ihm die Diphterie anzuhängen.»

Dann kommt er nur noch ein einziges Mal kurz darauf zurück: «Die Bewegung, der ich mich anschliessen würde, wäre auch Anti-Establishment, käme auch mit bürgerschreckenden Forderungen, aber nicht im Namen Marxens, und würde sich gegen östliche Bürokratie genauso wenden wie gegen die Heiligkeit des Privateigentums.»

Mani vermied es nicht, den Kopf hinzuhalten. Wo er es nötig fand, kämpfte er. Ein Opportunist war er noch weniger. Aber er misstraute der Masse, jeder Masse. Da setzte er sich ab, schaute zu, beobachtete und trat erst wieder unter die Leute, wenn die Hysterie sich gelegt hatte. So kam es, dass ihn manche Linke als Rechten, manche Rechte als Linken wahrnahmen, alle diejenigen, die sich den Mitmenschen berechenbar wünschen. Damit stand er quer zu der aufkommenden Tendenz des Fernsehens, das in seinen Diskussionssendungen Pro und Kontra optisch trennt, damit man von vornherein sieht, wo einer ‹steht›. Da schauten wir nicht hin. Dafür fuhren wir morgens um vier nach Wabern zu Matters, die schon einen Fernseher hatten, um uns den historischen Kampf Cassius Clay gegen Sonny Liston anzusehen.

Im Juli 1968 besuchten wir Manis, so nannten wir die Familie, Joy, Mani, Sibyl, Meret, Ueli, in Cambridge. Mani hatte uns brieflich eingestimmt: «Es geht uns gut. Sibyl und Meret gehen jeden Morgen in den Kindergarten und sind sehr stolz darauf. Joy hat eine Französischstelle in einem Dorf – ca. 3/4 Autostunden von hier – gefunden, wo sie zweimal wöchentlich hinfährt. Und ich schaffe brav, und unabgelenkt, meist in einer riesigen Bibliothek, die aussieht, als wenn sie in Nazi-Deutschland gebaut worden wäre, Monumentalstil, nur in dunkelrotem Backstein ausgeführt. Sonst ist Cambridge teilweise sehr schön, klosterartig gebaute Colleges in allen Stilen (viel falsche Gotik), umgeben von sehr schönen Pärken, durch welche die Cam fliesst, wo unsere Kinder alben die Schwäne und Enten füttern gehen – das bildet so eine Art Ring um das Zentrum, das somit völlig von der Uni dominiert ist, und darumherum wohnen die Nicht-Internen, wie wir, und die gewöhnlichen Sterblichen (von denen es tatsächlich welche gibt, die nichts mit der Uni zu tun haben), in endlosen Reihen von Einfamilienhäusern. So auch wir, nur dass unsere Reihe etwas kürzer ist als üblich.»

Ich habe die Tage in Cambridge in friedlicher und somit auch etwas blasser Erinnerung, staunte, wie gesittet sich die Studenten hier verhielten. Wir durchstreiften die Neogotik und das viele Grün, verfolgten einen Ruderwettkampf auf der Cam, wandelten wie durch alte Stiche, selber Figurinen darin. Mani war ein vorbildlicher Fremdenführer, weil er nicht führte, sondern selber neugierig mitstreunte und seinen Erfahrungsvorsprung eher beiläufig preisgab.

Natürlich gingen wir nach Stratford-on-Avon. Hier gab es ein kurzes Scharmützel zwischen Mani und mir. Ich behauptete, dass keine der neueren Shakespeare-Übersetzungen auch nur annähernd an Schlegel/Tieck herankäme; Übersetzer sollten eben Dichter sein und nicht Philologen. Mani konterte mit wohlgezielten vergleichenden Zitaten. Als ich mich schon geschlagen gab, sagte er: «Im Grund hast du ja trotzdem recht. Es ist bloss nicht ganz so einfach, wie du sagst.» So war er. Ihn irritierten nicht die terribles simplificateurs – die würdigte er keiner Beachtung – , sondern intellektuelle Kurzschlüsse. So einer hatte es nicht leicht in einer Zeit, wo die Ideologen herrschten.

Über Gott …

Über theologische Fragen haben wir kaum diskutiert, noch gar gestritten. Dabei wäre zu lebhaften Diskursen Anlass gewesen: Mani stammte aus einem, wie er selber sagte, areligiösen, ich aus frommem Haus. Er beschäftigte sich intensiv mit theologischer Lektüre. Karl Barths dialektische Theologie blieb ein Stachel in seinem Denken. Hingegen hakte er Dorothee Sölle ziemlich rasch ab: «… der Christ wird auf seine geschichtliche Dimension beschränkt, er soll seine Pflichten gegenüber der Gesellschaft wahrnehmen, politisch tätig sein, heilend die Welt verändern.» – Diese Forderung entsprach doch weitgehend Manis alltäglichem Handeln! Mani: «Da liegt etwas Verkrampftes darin, die frohe Botschaft ist, so verstanden, entsetzlich unfroh, oder dann von einer heilsarmeehaften erzwungenen Fröhlichkeit. Ich wurde den Gedanken nicht los, dass die Verfasserin eine schrecklich unattraktive Frau sein muss.»