29,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Zytglogge

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Sudelhefte: Tagebuch I (1958–1961) / Tagebuch II (1962) / Tagebuch III (1963–1965) / Tagebuch IV (1969–1971) Rumpelbuch: Albumblätter / Die Geschichten vom weisen Joachim / Interlakner Tagebuch (1959) / Geschichten mit Titel / Geschichten ohne Titel / Gedichte (1966/67) / Stücke und Sprechtexte (1971) (Erstausgabe Sudelhefte 1974, Rumpelbuch 1976, in einem Buch vereint 1978)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 275

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

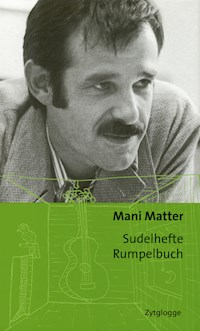

Mani Matter

Sudelhefte

Rumpelbuch

Mani Matter

Sudelhefte

Rumpelbuch

Zytglogge

Schutzumschlaggestaltung Beate Becker,

unter Verwendung eines Fotos von © Lukas Landmann

und einer Zeichnung von Mani Matter.

Alle Rechte vorbehalten

Copyright Zytglogge Verlag, 2011

Erstausgabe Sudelhefte 1974, Rumpelbuch 1976

(in einem Buch vereint 1978, Ex Libris)

ISBN 978-3-7296-0829-0

eISBN (ePUB) 978-3-7296-2080-3

eISBN (mobi) 978-3-7296-2081-0

E-Book: Schwabe AG, www.schwabe.ch

Zytglogge Verlag · Steinentorstrasse 11 · CH-4010 Basel

[email protected] · www.zytglogge.ch

Inhalt

Sudelhefte

Tagebuch I (1958–1961)

Tagebuch II (1962)

Tagebuch III (1963–1965)

Tagebuch IV (1969–1971)

Rumpelbuch

Albumblätter

Die Geschichten vom weisen Joachim

Interlakner Tagebuch

Geschichten mit Titel

Geschichten ohne Titel

Gedichte

Stücke und Sprechtexte

Sudelhefte

Plan zu einem Buch voll derartiger (wie sie hier sind) Aufzeichnungen von Mani Matter

Tagebuch I

1958–1961

1958

1 Traum: Ich saß am Badestrand und balzte. Versuchte einem Mädchen zu imponieren. Da plötzlich merkte ich, daß ich am einen Fuß sieben Zehen hatte. Und von da an mußte ich mich ständig bemühen, dies zu verbergen. Es war schauderhaft.

2 Die Leute, weil sie sich vor der Zukunft fürchten, verkaufen ihre Freiheit; als ob man den Feind dadurch besiegen könnte, daß man sich seines Gewehres entledigt!

3 Die Form, in der wir unsere Freiheit verwirklicht haben, ist noch nicht so vollkommen, das, was wir mit ihr anfangen, noch nicht so gut, daß wir uns leisten könnten, bloß gegen die Tyrannei anzukämpfen.

4 Wenn ich aus der Türe trete, manchmal,

scheint mich die Sonne an

und Automobile glitzern vorüber;

dann fühle ich mich stark, weiß nur nicht,

wohin meine Schritte lenken.

5 Über die Erziehung:

Wir leben in einer arbeitsteiligen Welt.

Soll man die Rädchen im Uhrwerk

zu Selbständigkeit erziehen?

6 ...Von den Trümmern der Sprache einige auflesen und neu zusammenfügen ...

7 Wenn es ein Ziel des Gartenbaus wäre, blaue Äpfel zu züchten, und einer würde uns grüne auftischen, die er mit Pinsel und Farbe blau angestrichen hätte – wir würden verächtlich den Kopf schütteln. In der modernen Kunst ist solches gang und gäbe. Die meisten begnügen sich damit, hie und da ein paar Dissonanzen einzustreuen, als ob es damit getan wäre.

8 Die Leidenschaft wird heutzutage unterdrückt. Sie hat nicht mehr den Platz, den sie verdient ...

Du gehst in die Stadt. Du siehst ein Mädchen, ein schönes Mädchen, ein Wunder. Aber du wirfst dich ihr nicht zu Füßen; du schwörst ihr nicht, daß sie die einzige sei, die einzige. Wahrlich: Die Leidenschaft wird heutzutage unterdrückt. Sie hat nicht mehr den Platz, den sie verdient ...

9 Lange Zeit sah ich nur zwei Möglichkeiten: Entweder das Leben vom Gedanken her leben, zuerst denken: Was muß ich tun? und danach dann handeln; oder aber: von Tag zu Tag leben, die Dinge herankommen lassen, gegen die man nichts vermag, in jedem Moment das Beste daraus machen. Im ersten Fall ein Leben, das auf das jeweils Zukünftige ausgerichtet ist, im zweiten Fall: die Gegenwart als Selbstzweck erleben. Daß keine der beiden Möglichkeiten rein durchführbar ist, war mir klar; ich fragte mich nur: Welche soll als Richtschnur dienen? Soll ich im Zweifel zielbewußt, konsequent oder (da kein Ziel des hohen Einsatzes wert ist) realistisch, von Fall zu Fall entscheidend handeln?

So fragte ich mich. Es gibt aber vielleicht gar keine Antworten dieser Art, die einem das Leben erleichtern. Möglicherweise sind die Paradoxe und Antithesen alles, was wir erkennen können. Erschöpft sich am Ende die Ethik darin, daß man nach dem Ethischen fragt? – Nun, darauf gäbe es ja dann auch keine Antwort.

10 Schreiben, nicht um Gedanken mitzuteilen, sondern um dem Leser zu zeigen, wie ich sie denke und formuliere? Der Leser müßte dann vorgestellt werden als einer, der alles selbst schon gedacht hat. Gibt es überhaupt neue Gedanken?

11 Der Fehler, den die meisten Philosophen machen, ist, daß sie ihr System von A bis Z folgerichtig aufbauen. Das macht mißtrauisch.

12 Lob des Vollbringens? – Wenn die Menschheit weniger vollbracht hätte, wäre uns jetzt (vielleicht) wohler. Was vollbracht wird, ist entscheidend!

13 Wenn man sich überlegt, daß die Mona Lisa mit lauter einzelnen Pinselstrichen gemalt wurde ...

14 Vielleicht kann man sich selbst dadurch erziehen, daß man viel mit Menschen zusammen ist, mit denen man klug sprechen kann und dies tut. Die Verhältnisse, die Gesellschaft, in der man sich befindet z. B., lassen einen ja oft dumm und uneinsichtig werden. Wenn man aber häufig das Kluge, das Einsichtige in sich, ausspricht, so könnte es sein, daß es stärker und bewußter würde und einem in jenen schlechten Momenten zu Hilfe käme.

1959

15 Abschrift von einem kürzlich geschriebenen Zettel: Sie glauben nicht mehr an den Menschen? – Lesen Sie Dostojewskij und denken Sie daran, daß nicht Gott das geschrieben hat, sondern ein Mensch.

16 Es gibt für die Lyrik eine Stufe der Sprachzergliederung, die nicht überschritten werden kann. Jenseits dieser Stufe verliert das geschriebene Wort die Fähigkeit, allein, d. h. losgelöst vom Kopf, der es erdacht hat, künstlerische Impulse zu vermitteln. Vortrag ist vielleicht noch möglich – wie uns ein großer Schauspieler selbst bei Vortrag des Alphabets zum Weinen bringen kann. Aber lyrischer Gehalt fehlt. Es läßt sich bei der Lyrik nicht in gleicher Weise atomisieren wie bei Malerei und Musik.

17 Lob der hemdsärmligen Vernunft!

18 Der Subjektivismus, die Ansicht, daß jeder Mensch nur aus sich selbst, nur indem er sich selbst zu verwirklichen suche, zu richtigen Entscheidungen kommen könne, hat etwas unbezwingbar Einleuchtendes. Gibt es denn gar nichts Objektives? Doch, aber es entsteht im Innern jedes einzelnen und wird nur dadurch allgemein gültig, objektiv, daß die Menschen gleich strukturiert sind, gleichermaßen in Gehirnen die Gegebenheiten der Welt zu ordnen suchen und deshalb zu gleichen Resultaten kommen, und auch dann kämen, wenn sie sie nicht zu kommunizieren vermöchten.

19 Letzten Samstag gewaltige Diskussion bei W’s zu Hause, bei der alle Anwesenden meinen Ausspruch: »Es ist unsinnig zu behaupten, man könne aus der Geschichte lernen«, bekämpften, während ich ihn, wohl oder übel, verteidigen mußte.

Hinterher ist mir jetzt bewußt geworden, was ich eigentlich damit meinte, welche Weltanschauung, besser: Mentalität ich damit angreifen wollte:

Es gibt eine Art selbstzufriedener Bildung, die nur aus denjenigen Kulturerzeugnissen genährt wird, die bereits durch das allgemeine Geistesleben rezipiert wurden und in den Sprachgebrauch übergegangen sind. Sie steht rückblickend in der Gegenwart und kennt, im Idealfall, alle jene Geisteswerte, die sich schon ausgewirkt haben, die in die Welt, wie sie ist, aufgenommen sind. Diejenigen, die mit der Realität noch nicht konfrontiert wurden, vermag der so Gebildete aber nicht zu ermessen. Dies müßte er nämlich anhand eines Maßstabes der subjektiven Ehrlichkeit gegenüber seiner eigenen Anschauung, seinen Hoffnungen und Ängsten, wie sie wirklich vorhanden sind, tun. Aber dazu ist er nicht imstande.

Daß er dazu nicht imstande ist, will ich mit dem obenerwähnten Ausspruch nicht einmal tadeln. Vielmehr tadle ich, daß er sich mit seiner Bildung aus bloß Arriviertem als auch für die Zukunft genügend gerüstet ansieht, daß er glaubt, die Maßstäbe, die in der Vergangenheit wirksam waren, zu kennen, genüge, um auch für die Zukunft maßgebend sich zu äußern. Dies ist der Vorwurf, den ich an diese Schulmeisterseelen – im Sinne, wie ich sie während meiner ganzen Schulzeit erlebt habe; ich gebrauche den Ausdruck aus dieser konkreten Erfahrung heraus, die mir erst retrospektiv, jetzt, wo ich eigene Urteile bilden kann, bewußt wird – dies ist der Vorwurf, den ich an diese Seelen richte. Und daß er mit den Worten formuliert wurde, es »sei unsinnig, zu sagen, aus der Geschichte könne man lernen«, erklärt sich dadurch, daß sie mit diesem Satz: »Die Geschichte lehrt«, häufig ihren beschränkten Gesichtskreis (in einem krassen Selbstbetrug) zu rechtfertigen suchen.

20 Um schreiben zu können, muß man ein Stadium erreichen, wie es sich manchmal, in späten Abendstunden, beim Sprechen einstellt: wo sich die Gedanken mühelos in Worte verwandeln, als ob es keine Formulierungsschwierigkeiten gäbe, wo die Worte aus der Feder laufen wie Feuerwehrleute bei einem Alarm: dem Ziel verpflichtet, ohne an die Schritte zu seiner Erreichung zu denken, instinktiv und ohne zu fürchten, daß sie die Treppe hinunterfallen könnten. Sobald man aus dieser Gefühlslage in jene andere kommt, wo jedes Wort problematisch wird, wo einem plötzlich die tausend Möglichkeiten des Satzbaus in den Sinn kommen und man sich vorkommt, als müsse man das Bild seiner Gedanken in Granit meißeln, jeden Schlag vorher wohl überlegend und mit Kraftaufwand ausführend, wenn man da hineinrutscht, kann man ebensogut aufhören, denn man hat die Intuition dann verscheucht und wird sie so bald nicht wieder herausholen können. Unser Intellekt ist gegen sie ein bescheidenes Kräftlein, mit dem zu arbeiten sich nicht lohnt. – Anderseits ist zu erinnern an den Ausspruch Wildes über die Arbeit des Dichters: »Was hast du heute morgen getan? – Ein Komma eingesetzt! – Und am Nachmittag? – Hab’ ich’s wieder weggenommen.« Was auch wahr ist.

21 Man muß sich dagegen wehren, einfach zu versinken. Wenigstens noch ein wenig schreiben. Die Tage steigen an uns hoch wie Wasser bei einer Überschwemmung. Einmal wird es uns bis zum Hals kommen: Dann wird es zu spät sein. –

1960

22 Der Schriftsteller: Er ist am Handeln nicht interessiert, nur am Feststellen. Die Therapie kümmert ihn wenig, es geht ihm um die Diagnose. Er sieht das Elend der Krankheit: Statt aber tätig zu werden, um sie zu bekämpfen, schaut er sie bloß an. Mit großen, neugierigen Augen. Und dann beschreibt er sie.

Insofern unterscheidet er sich von den Ärzten der Menschheit. Er unterscheidet sich aber auch von ihren Lehrern und Richtern. Denn er ist zu kindlich erstaunt über den Reichtum der Erscheinungen und auch zu mitfühlend, um erziehen zu wollen oder auch bloß zu beurteilen. Er schaut und staunt und beschreibt.

Von den Freuden dieser Welt erwartet er wenig für sich. Die irdischen Genüsse saugt er aus dem Mundstück seiner Pfeife und überläßt die Leidenschaften den andern. Still sitzend und betrachtend, lächelt er oft: spöttisch, mitfühlend und erstaunt. Und er ist ein großer Schweiger.

Beim Schreiben aber besteigt er die Bühne, tritt ins Rampenlicht. Er ist wie verwandelt. Er haßt, er spottet, reizt, verführt, fordert heraus und greift an. Er baut seine Sätze, wählt kühl und geduldig die Wörter, als bedeute ein falsches »Aber« den Schritt ins Verderben.

23 Schriftsteller – Menschen, vom eitlen Wahn besessen, ihre Selbstgespräche schriftlich führen zu müssen.

24 Ich glaube, man müßte soweit kommen, daß man, wenn es einem wo nicht gefällt, aufsteht und fortgeht. Das tönt nach nichts, doch ich kenne niemanden, der das kann. Zunächst wissen die wenigsten Leute, ob es ihnen gefällt oder nicht, sie bilden sich oft ein, es gefalle ihnen, wo sie sind, und erst später, in der Erinnerung, stellen sie fest, daß es ein scheußlicher Ort war, daß sie nie mehr dorthin zurückkehren möchten. Oft glauben sie auch, weil sie es so in Büchern gelesen haben, diese oder jene Situation schön finden zu müssen. Das ist traurig. Aber wenn sie schon merken: Hier gefällt es mir nicht, das ist nichts für mich, da bin ich nicht ich selbst, sondern ein hohler, aufgeblasener Snob oder ein schüchterner Tölpel (je nachdem) – wie mancher steht dann auf und geht fort? Man hat Angst, die Leute zu beleidigen, mit denen man zusammen ist. (Es ist ja immer bei Leuten, daß es einem nicht gefällt, allein kommt man immer zurecht, auch wenn man Kummer hat.) Man hat also Angst, sie zu beleidigen, oder sagt sich: Wenn ich jetzt aufstehe und mich verabschiede, ohne einen Grund angeben zu können, dann mache ich noch einen größeren Tölpel aus mir, als ich ohnehin schon bin. Aber das ist nicht wahr. Ein Mensch, der, wenn es ihm nicht gefällt, aufsteht und weggeht, ist er selbst, er hat den Mut, seinem eigenen Urteil zu folgen, er will sich so, wie er ist, er kann kein Tölpel sein. Er kann unhöflich sein, brüsk eventuell, eigenwillig. Aber bewundernswert bleibt er doch. Soweit müßte man kommen!

25 Eine »gebildete Sprache«, die, wie Schiller sagt, »für dich dichtet und denkt«, gibt es nicht mehr. Es hat sie wohl nie gegeben! Jeder, der schreibt, muß sich seinen Stil erst schaffen.

Es besteht daher die Gefahr, daß die Schriftsteller zu gewissen Manierismen greifen, nur noch Hauptsätze schreiben oder überhaupt keine Sätze mehr. Damit ist nichts gewonnen, sondern nur, wenn auch bewußt, etwas verloren. Eine erste Erneuerung der Sprache setzt den Willen zu höchster Einfachheit voraus. Die Einfachheit läßt sich aber nicht durch formale Selbstbeschränkung erzwingen. Sie muß daraus entstehen, daß ich, was ich aussprechen will, von Grund auf durchdacht habe.

26 Leute, die zu ihrem Arbeitsplatz täglich eine halbe Stunde Eisenbahn fahren müssen, pflegen sich darüber zu beklagen. Ich verstehe das, wenn sie im Zug Bekannte antreffen, die sie langweilen. Wenn sie aber unter fremden Leuten allein sein können, dann haben sie unrecht. Denn eine halbe Stunde »Nichtstun«, Beobachtung, Zeit, zu lesen oder sich Gedanken zu machen, ist ein Geschenk, für das man dankbar sein sollte.

27 Einer von Marseille, den ich kannte, erzählte mir einmal von einer Freundin, die ihn verlassen habe: »Parce que tu sais: elle, je l’aimais. Et quand on aime, on respecte. Et quand on respecte, on ne baise pas. Alors c’est pour ça qu’elle a foutu le camp ...«

28 Der Theaterdichter muß außer dem Drama auch noch die Welt erfinden, in der es sich abspielt. Seit Ibsen haben sich zu viele mit der allerbanalsten begnügt: bürgerlichem Wohnzimmer, bürgerlichem Familienkreis. Dies ist die Szenerie, die sämtliche Zuschauer auch zu Hause vor sich haben. Muß man sie ihnen wirklich auch abends im Theater noch unter die Nase reiben? (Nach Besuch von Osborne’s »Epitaph für George Dillon«.)

29 Verehrter Herr Kraus,

Sie haben am Schlusse eines Ihrer Aphorismen geschrieben: »Daß über allen Gipfeln Ruh’ ist, begreift jeder Deutsche und hat gleichwohl noch keiner erfaßt.« Ohne Sie verbessern zu wollen, möchte ich Sie nun, wenn Sie gestatten, fragen: Könnte es nicht auch heißen: »... versteht jeder Deutsche und hat gleichwohl noch keiner begriffen«? Ihre Meinung darüber zu hören wäre mir wertvoll.

30 Das gehört auch zum Schreiben, daß man, sozureden, nur jedes sechste Wort sagt – eine Lücke frei lassend für die Phantasie. Schreiben ist auswählen.

31 ... die kleinen Boote, die plätschernd übers nächtliche Wasser Gedanken bringen.

32 Ist es nicht ein wesentliches Merkmal des großen Mannes, daß er groß ist im Erkennen seiner Grenzen? Daß er häufig sagt: »Ich weiß nicht; laßt uns überlegen (oder: nachschlagen)!«, wo andere längst eine Antwort gegeben hätten!

33 Anders: Unser Schulsystem fördert die Oberflächlichkeit; denn man lobt immer den, der zuerst die Antwort gibt; und sind es nicht gerade die großen Männer, die noch sagen: »Ich weiß nicht; laßt mich überlegen!«, wo andere längst eine Antwort bereit haben?

34 Wie wenn man Wasser im Ohr hatte, das nun getrocknet ist, und der Gehörgang auf einmal, ganz plötzlich, frei wird, so daß man viel klarer hört: so brechen die Tatbestände meines Innern in mein Bewußtsein, wenn ich sie bei einem Schriftsteller zum erstenmal dargestellt finde. Und meist empfinde ich gleichzeitig ein Erstaunen darüber, daß er sie kennt; wie wenn ich geglaubt hätte, sie kämen nur bei mir selber vor.

35 Ist es wirklich so, wie es öfters scheint, daß, wenn es einem Schriftsteller sehr ernst ist mit dem, was er sagen will, sein Werk darunter leidet? Ist nicht im Gegenteil erst der ein großer Schriftsteller, dem es so ernst ist, daß er jedes einzelne Wörtchen auf die Goldwaage legt? Oder ist einfach die Ausdruckskraft der Leute verschieden groß? In dem Fall müßte es aber doch der, dem es wirklich ernst war, merken, wenn er sich nicht hat ausdrücken können; und dann wenigstens die Veröffentlichung des inkongruent Ausgedrückten unterlassen; denn selbstredend schadet er damit seiner Sache.

36 Vielleicht wäre es für den schlechten Leser gut, wenn man das Geschriebene immer so darstellte, wie es Lessing in seiner »Erziehung des Menschengeschlechts« tut: Jeden Satz numeriert, als gesonderten Abschnitt; damit er merkt, daß in jedem etwas gesagt ist und daß da kein Füllwerk ist, das er einfach überspringen kann. (Es würde auch den Schreibenden zwingen, so zu schreiben, daß das wirklich der Fall wäre!)

37 Wie mancher Gedanke entsteht erst, wenn der vorhergehende, der ihn gezeugt hat, in Worte gefaßt ist! (Was die »Allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden« erklärt und auch: beim Schreiben und Lesen.) Woraus man folgern könnte, ein Gedanke sei erst zu Ende gedacht, wenn er formuliert ist! – Wer dieses Satzes absolut gewiß wäre, könnte damit vielen Scheintiefsinn aufs häßlichste entlarven.

38 Wenn ich sehe, welch ein Roman in jedem Straf- und manchem Zivilgerichtsdossier steckt, und zudem erwäge, wie viele solcher Akten es auf der Welt gibt, bin ich wirklich versucht, mit Ludwig Hohl die Romanform als überholt zu bezeichnen. Äußere Ereignisse, Lebensläufe, Liebesgeschichten können angesichts solcher niedergeschlagener Wirklichkeit einen Schriftsteller kaum noch interessieren. Es zeigt sich aber – auch darin hat Hohl recht –, daß das innere Geschehen unbegrenzt ist, unbegrenzt auch in seiner Faszinationskraft.

39 »Erwachsene«, wie wir sie uns als Kinder vorstellen, gibt es nicht. Es gibt nur Erstarrte – im schlechteren Fall – und Kinder.

40 Wie wichtig es beim Lesen ist, der Eitelkeit zum Trotz uns einzugestehen, daß wir etwas nicht verstanden haben, und es wieder zu lesen – bevor wir sagen: »Es ist unklar!« Vielleicht können wir nämlich dann sagen: Es ist falsch!

41 Wir können nicht unsicher genug sein. Das heißt: Das urteilende Ich muß das handelnde, sprechende, schreibende Ich unaufhörlich kontrollieren, wenn dieses arbeitet, d. h. etwas tut, das Wert haben soll. Wir können aber nicht sicher genug sein – im Belanglosen.

42 Die Menschen daran erkennen, wie sie etwas erzählen: Da gibt es die Schwätzer, welche bloß die Details an der Oberfläche ihres Gegenstandes aneinanderreihen; eine höhere Stufe: diejenigen, welche, die Details zusammenfassend, einen allgemeinen Eindruck (meist subjektiv gefärbt) der Oberfläche ihres Gegenstandes vermitteln; die dritte Stufe jedoch: diejenigen, die zum Kern der Sache vorzudringen suchen, durch die Oberfläche hindurchzugreifen verstehen, trotzdem einzelne ausgewählte Details, zur Illustration, mitteilen, während des Sprechens mit dem Gegenstand ringen – mit einem Wort: gestalten!

43 Unbeugsam sind die Sätze von Ludwig Hohl; entweder du befindest dich genau auf der Linie ihres Gedankens – oder sie sind stumm, nichtssagend. So eindeutig müßte man schreiben lernen!

44 Was ist Bescheidenheit? Wenn einer sagt: Einige Leute haben mein Programm sechsmal gesehen, und sie haben es jedesmal wieder neu genießen können!, so tönt das unbescheiden. Wenn er sagt: – und sie haben mir gesagt, sie hätten es jedesmal wieder neu genossen!, so ist es zwar eine Feststellung, die wahr sein kann, die zu erwähnen aber je nach Umständen auch nach Eigenruhm tönt. Wenn er jedoch spricht: – und sie haben mir gesagt, sie hätten es jedesmal wieder neu genossen, was mich sehr freute!, so ist jedermann gerührt und ruft aus: Wie bescheiden! Obschon es selbstverständlich ist, daß man sich freut, wenn einem jemand so etwas sagt.

45 Einfacher: Was ist Bescheidenheit? – Wenn einer sagt: Ich bin der beste Geiger dieser Stadt!, so ist das lächerlich. Wenn er sagt: Man hat mir gesagt, ich sei der beste Geiger dieser Stadt!, so ist das dumm. Wenn er sagt: X (ein guter Kenner) hat mir gesagt, ich sei der beste Geiger dieser Stadt, so ist das zwar eine Tatsache, sie zu erwähnen aber meist unangebracht. Und endlich: X hat mir gesagt, ich sei der beste Geiger dieser Stadt, was mich sehr freute! – ist durchaus in Ordnung, obschon es selbstverständlich ist, daß man sich freut, wenn einem so etwas gesagt wird.

46 Sie möchten gerne produktiv sein, jedoch in der Tradition bleiben ... Wie Vögel, die fliegen möchten, auch gewaltig mit den Flügeln schlagen – aber den Ast, auf dem sie sitzen, nicht loslassen!

47 In »An Stelle eines Parteiprogramms: Das Junge Bern« schrieb ich: »...die Stärke desjenigen nämlich, der Tag für Tag alle Fragen neu stellt, als ob sie noch nie gestellt worden wären.« Ich bezog es auf das Politisieren, heute. Vielleicht gilt es aber für alle Betätigungen; und hat immer gegolten.

48 Ich bin einverstanden, daß man sich schon nach drei Sätzen über etwas Geschriebenes ein Urteil bilden kann. Aber erstens muß man sie mehrmals gelesen haben; und zweitens nur dieses Urteil: daß es schlecht ist.

49 Es ist fast zu selbstverständlich: Gut geschrieben ist etwas dann, wenn jedes Wort (notwendig ist, d. h.) die Sache sagen hilft und möglichst einfach sagen hilft (»die Sache einfach sagen« nicht zu verwechseln mit »eine einfache [banale] Sache sagen«!).

50 Du mußt über die und die Sache schreiben? Wende dich ganz den Gedanken zu, die du über sie hast, und sprich sie aus! Und schon hast du darüber geschrieben. Nachzutragen bleibt nur: daß auch Bilder, Witze, Zitate, d. h. Illustrationen (Deutsch: Erhellungen) – Gedanken sind.

51 Jedes Schaffen besteht in einem Fixieren und Verselbständigen einer inneren Regung. (Die Regung kann eine Ahnung, ein Gefühl, ein Gedanke sein – wer könnte den Charakter eines inneren Geschehens genau definieren!)

Diese wird also fixiert und verselbständigt: indem sie nach außen kommt: als Handlung, als Wort, als Klang, als Bild. Am fixiertesten und selbständigsten ist sie – beispielsweise – auf einer Schallplatte: Der Komponist – sofern er ein guter Komponist ist – hat zunächst seine »Gedanken« in Noten niedergeschrieben (je genauer diese seinen »Gedanken« entsprechen, desto größer ist er). Danach hat der Interpret diese Noten gelesen und, dem Sinn entsprechend, den sie in ihm entstehen ließen (je genauer, desto besser, wie oben), gespielt. Damit hat der Gedanke des Komponisten die äußerste Erscheinung erreicht, die ihm möglich ist: den klingenden Ton (der eben nur durch Vermittlung des Nachklangs – des in Noten Niedergeschriebenen im Innern des Interpreten – hervorgebracht werden kann). Und dieser wird nun auf der Schallplatte fixiert und verselbständigt, d. h. vom Dasein des Interpreten unabhängig gemacht (wie die Noten vom Dasein des Komponisten unabhängig sind) und auch: unveränderlich gemacht. Dieser letzte Schritt ist bei der Schallplatte keine schöpferische, sondern bloß eine technische Angelegenheit; während etwa beim Film auch das Festhalten der – schauspielerischen – Interpretation in Rede und Gebärde ein schöpferischer Akt ist: Es muß Distanz und Blickwinkel ausgewählt werden, Hintergrund, Beleuchtung spielen eine Rolle, ja, es ist sogar eine Filmkunst ohne Schauspieler denkbar.

Zusammenfassend: Es geht darum, die innere Regung so genau wie möglich in eine äußere Erscheinungsform zu übertragen; nur wenn sie nach außen kommt, wird sie wirksam und beurteilbar; und sie kommt nur nach außen, wenn sie eine Form annimmt.

[Wie gesagt: Die innere Regung, die es den Schaffenden nach außen zu bringen drängt, ist nicht definiert; sie ist auch für die Qualität seines Schaffens ohne Bedeutung. Es kann das Bedürfnis sein, die Welt in gewisser Weise zu verändern (Brecht), es kann eine Erkenntnis über das Wesen der Welt sein (Hohl), und es kann auch die Anschauung einer bestimmten Sache (van Gogh) oder eine religiöse Empfindung (Bach) sein.]

52 »Die Logik ist nicht alles!« – Sicher nicht. Aber sie ist die einzige Bahn, auf der wir denken können. Sie nicht benützen zu wollen wäre gleich, wie wenn einer sagte: »Redet nur, redet nur! Aber benützt dazu nicht die Sprache!« – (Der Vergleich läßt sich auch umgekehrt anwenden: Sowenig man von einer Sache, welche die Sprache nicht nennen kann, sagt, es gebe sie nicht, so sicher gibt es auch Dinge, die der Logik zuwiderlaufen.)

53 Durch Zufall ein französisches Wortspiel gefunden: »Bien sème qui s’aime«.

(– um nur eine der auf diesem Gleichlaut beruhenden möglichen Varianten zu nennen; andere z. B. umgekehrt; oder: »Qui s’aime sème« usw. Ein »modulationsfähiger Keim«!)

54 Die Form des Cabarets, die mir (für mich) steril zu werden schien, in einem neuen Lichte zeigend, lese ich bei Hohl (Notizen X. 28):

»– nur bizarrer, lächerlicher noch, womit man ja eben mehr das Wesen der Welt trifft.«

55 Er hat Angst, er werde nicht veröffentlichen können, seine Schriften werden in der Schublade vermodern, den Weg zum andern nicht finden; und deshalb schreibt er das, wonach eine Nachfrage besteht, woran die Leser gewöhnt sind: ein Buch, das einen Roman – eine Sammlung Gedichte (was, wenn nicht gekauft, so doch gedruckt wird) – eine Reihe Erzählungen enthält. Bücher mit Aufzeichnungen verschiedener Art – Notizen, Briefen, Kurzgeschichten, Versen durcheinander – sind selten; aber sind sie nicht ehrlicher, notwendiger?

56 Wir brauchen andere, die es bejahen, das, was wir schon lange wissen, jedoch nicht zu bejahen wagen, die uns darin bestärken; deshalb lesen wir Bücher, hören Musik und schauen die Werke der bildenden Kunst an; – damit wir sicher werden, daß wir recht haben (nicht, um völlig Neues zu lernen)!

57 Es war in meinem Traum von J., einem ausländischen Sänger, die Rede. »Der J. ist jetzt in B.«, sagte jemand und meinte damit, er habe die Schallplatte, auf der J. singt, mit in seine Wohnung nach B. genommen. – »Wohnt er denn dort?« fragte ein anderer. – »Nein, nur seine Schallplatte ...« – die Erklärung. – Da sah ich J., der durch die Frage leibhaftig nach B. versetzt worden war, lächelnd über das Mißverständnis, wieder außer Landes schreiten.

58 »Leicht lesbar« soll es sein, »flüssig geschrieben« ... Was wäre denn leichter lesbar als abgeschliffene Redensarten, was flüssiger zu schreiben als Banalitäten? Was jedem längst bekannt ist, ist leicht lesbar, neue Sätze wollen genau gelesen sein. (– Und doch soll es möglichst einfach geschrieben sein, möglichst; zu denen, die das Dunkle, weil sie es nicht verstehen, bewundern, rede ich nicht.)

59 Vielleicht gibt es diese Erscheinung nicht erst in unserer Zeit; aber jedenfalls läßt sie sich heute leicht erklären: – daß man nämlich, je lauter etwas vorgebracht wird, um so weniger darauf hört. – Wie sollte es anders sein! Denn was am lautesten vorgebracht wird, in den grellsten Farben, mit den meisten Superlativen, ist gerade das Unwichtigste: die Anpreisung einer Zigarettenmarke! Und wenn uns hie und da jemand, indem er mit besonders drastischen Mitteln arbeitet, doch noch zum Aufhorchen zwingt, so sagen wir zwar: sehr eindrücklich! – aber es ist trotzdem nur ein Nervenkitzel und der Eindruck alles andere als nachhaltig. Wir sind an so vieles gewöhnt, daß wir schon froh sind, wenn überhaupt etwas unsern Panzer noch zu durchbrechen vermag. – So daß man sich zuletzt nicht mehr getraut, sich der »Kommunikationsmittel« überhaupt zu bedienen: Man fürchtet, in dem Geschrei über Nichtigkeiten müsse die eigene Aussage hoffnungslos untergehen. Und das einzige, was noch möglich scheint, um seine Gedanken zu verbreiten: mit einzelnen Leuten sprechen, kühl, vernünftig, in aller Ruhe. So wird man vielleicht von zwanzig einen überzeugen; und das ist schon mehr, als man hoffen darf.

60 Wenn du ein Werk – nicht nur ein eigenes, auch ein dir liebgewordenes fremdes – einem Freunde zeigst, dessen Urteil du sehr achtest, dann ist es so, als ob du selbst es mit neuen Augen sehen würdest. Manchmal genügt auch die bloße Möglichkeit, daß er es zu Gesicht bekommen könnte. Plötzlich entdeckst du Unechtes, das ihm mißfallen muß, kommen dir Fragen in den Sinn, die er stellen könnte – das Werk, das vorher einheitlich und unveränderlich vor dir lag, wird plötzlich uneinheitlich, fragwürdig und verbesserungsbedürftig. – Deshalb sollten wir uns beim Arbeiten immer vorstellen, es schaue uns ein überaus verständiger, überaus unbestechlicher Freund über die Schulter.

61 Lieber A.! Du hast, was sicher notwendig ist, das Selbstvertrauen, die Ahnung von Deinen eigenen Möglichkeiten. Das ist die Voraussetzung. Damit man etwas leisten kann, muß man es sich zuerst zutrauen. Was Dir aber fehlt, ist: die Verpflichtung dem Absoluten gegenüber. Du glaubst, wenn Du es besser machst als die andern, so sei das genug. Aber Du mußt es gut machen, in allen Teilen gut. Das ist das Schwierige.

62 Daß ich auch nicht einverstanden bin, will ich verschweigen. Es würde in ihm den Eindruck verstärken, daß er mit seiner Meinung allein stehe. Also, würde er schließen, habe ich recht.

63 Altes, oft schon seit Kindheit Vertrautes stellt der Künstler dar, nie etwas Neues. Er erfindet nicht, er entdeckt; denn wie sonst könnten wir ihn verstehen?

64 Sie lieben es, wenn man sie an der Hand nimmt und spazierenführt; da brauchen sie nicht viel zu denken und sind für längere Zeit beschäftigt. (Deshalb lesen sie so gerne Romane.) Nun kommt aber einer und zeigt ihnen die kleinen Dinge, zu Hause, und die großen Dinge, im Innern, er hebt bloß die Hand und weist auf sie mit dem Finger; da sind sie enttäuscht. (Sie legen das Buch beiseite.)

65 Die bekannte Erscheinung: Du erinnerst dich nicht mehr an etwas – denkst nach und denkst nach –, es will dir nicht einfallen; dann plötzlich, wenn du längst zu anderem übergegangen bist, bricht es ins Bewußtsein, wie von selbst – diese Erscheinung nutzbar machen. Es gibt im Denken immer wieder Knoten: Fragen, die unzugänglich, wie mit einer Schale umgeben scheinen; du stößt an, kommst nicht weiter. Wenn mir nur das klar wäre, scheint dir, könnte ich ... Wende dich ganz etwas anderem zu! Und plötzlich, wenn du wieder hinsiehst, ist alles flüssig, klar – du erinnerst dich nicht einmal mehr, was es denn war, das dir so Schwierigkeiten bereitet hatte.

66 Das ganz private Ichselbst (die Psychologen mögen ihm andere Namen geben), in das wir hineintauchen, wenn wir allein sind: wo sich die Gegenstände unserer Umgebung uns zu verbrüdern scheinen, wo die innersten Triebkräfte unseres Wesens ans Licht kommen, in etwas Traurigkeit gebadet – – diese Tiefe ist im Alltag, im Umgang mit andern verschlossen. Wir sehnen uns nach ihr und fürchten sie ein wenig.

67 Wieviel verdanke ich Ringelnatz, dem einfachen Mann! Weil er so ehrlich war, wenn er schrieb. Weil er noch staunen konnte über die kleinsten Dinge – eine Fliege, einen Handschuh, eine Bürste. Und weil er eine Kinderweisheit und -innigkeit besaß, die das Einfache noch sagen konnte, ohne sich schämen zu müssen. Und ich, wenn ich das schreibe, muß mich schon schämen.

68 Warum schreibe ich immerzu über das Schreiben und das Geschriebene? Wann endlich werde ich die Augen vom Papier aufheben können und über die Welt schreiben?

69 Die Städte aus Stein und Asphalt, bei Tag, bei Nacht, mit dem Brummen der Motoren. Dann fährt man aus ihnen hinaus; die Nacht schlägt die Dunkelheit einem entgegen, die schwarzen Wälder, die Nässe der Pflanzen oder die heiße umhüllende Sommerluft, du fährst durch ein anonymes Gebiet – in eine andere Stadt. Wieder Stein und Asphalt, jedoch eine andere Landschaft, ein anderer Charakter, andere Luft. Wichtig: Wo du dein Zimmer hast. Diesmal in einem alten Haus, eine ausgetretene Treppe führt dazu. Gleich unter dem Fenster ist der Draht befestigt, der, über die Straße zum Haus gegenüber gespannt, die Straßenlaterne trägt. Sie beleuchtet dir nachts dein Zimmer gut, du kannst das Elektrische sparen. Wenn du spätabends nach Hause kommst, du setzt dich aufs Bett, nimmst erst noch einen Schluck aus der Flasche, ziehst dir deine Schuhe und Strümpfe aus – da kannst du die Mücken sehen, um die Laterne herum. Du machst vorsichtig das Fenster etwas zu, vorsichtig, damit sie nicht merken, daß du zu Hause bist, gehst dann zu Bett und hörst noch Geräusche, schaust noch die Schatten an (den Nagel, an welchem das Bild hängt!) und schläfst in wohltuender Fremde ein ...

70 Wie einzelne Gegenstände, Bilder und Worte für dich eine Dimension der Tiefe gewinnen können, siehst du am Beispiel des Telephons: in ihm wohnt deine Geliebte. Mitten aus einer lärmigen Gesellschaft gehst du zu ihm, läßt deine Finger die Nummer einstellen, die ihnen von selbst unterläuft, und bist plötzlich bei ihr. Wie in einer sehr stillen und sehnsuchtsvollen Klause deines Ichs. Das nun wieder Kraft und Besinnung gewinnt. Dann legst du den Hörer auf, und das Telephon ist wieder schwarz glänzendes Bakelit, nichts weiter, ein Teil deiner lärmigen Umwelt.

71 Es ist ein sehr helles Licht, was in die Büroräume durchs Fenster hereinkommt. Der Architekt hat es so vorgesehen. Nichts soll im Halbdunkel bleiben, alles zur Klarheit. Und dennoch – – es fehlt wohl hier etwas an der Luft. Ich weiß nicht, ist sie zu trocken, zu feucht, zu dick, zu muffig? Es ist, als könnte das Denken in ihr sich nur mühsam bewegen, als wären ihm Schranken gesetzt: aus einer bestimmten Bahn kommt es nicht. Was im Freien oder zu Hause weit und beziehungsreich schien, von Glanz umstrahlt, verliert hier alle Beziehung. Wird nackt. Wird in der ganzen Spröde des Wortes: Problem. Und vergeblich versuchst du, es in jenem andern Lichte zu sehen, das so klar und so seltsam glänzte, versuchst du die andere Luft zu ahnen, die den Geist, wie es schien, so weitete: du bleibst gleichsam überall stecken. Auch fehlen dir Worte; die eben noch prall, wie Segel gefüllten, werden hier schlaff und leer, sie wollen nichts mehr sagen. Hier müßte, scheint es, selbst das Wort eines Dichters ohne Echo ersticken ...

72 Wenn du den Weg beschreitest, durch den Ärger über jene, die sich von der Vergangenheit beherrschen lassen, und durch die Hilflosigkeit dessen, der sich von ihr loszusagen versucht, dann gelangst du zu der Stelle, an der Goethe stand, als er sagte: »Was du ererbt von deinen Vätern hast ...«

73 Du, schweigend, lehnst lässig an der Plakatsäule. Aber du siehst. Wie der Himmel aussieht, siehst du; wie die Schnürsenkel der Passanten auf ihren Schuhen hüpfen; wie der Wind die verschiedenen Bäume verschieden bewegt; daß es Abend wird, siehst du. Und weil du siehst, bist du turmhoch erhaben über alle Menschen rings um dich her, die eilen, Zeitungen kaufen, Autos besteigen und blind sind. Nur weil du siehst. Als einziger, in dem ein Leben glüht, der, egoistisch, leben will, die Welt in immerwährendem Staunen gierig einschlürfend – sehen. Und wenn du kühn genug bist, alles, was du siehst, als neu und nie zuvor gesehen zu erkennen – morgen bist du ein berühmter Mann!

74