11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

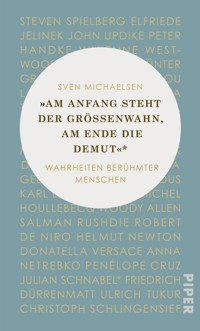

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Keinen Satz hört Sven Michaelsen öfter als: »Das drucken Sie aber nicht!« Doch jedes Mal siegt die Sehnsucht der Interviewten, vor den Spiegel zu treten und sich darüber klar zu werden, wie sie wurden, wer sie sind. Und so erzählt der Schauspieler Rupert Everett von seiner Vergangenheit als Callboy. Der Publizist Fritz J. Raddatz erinnert, wie ihn mit elf Jahren die eigene Stiefmutter vergewaltigt. Der Kunst-Tycoon Simon de Pury fragt sich, ob man ein Bild lieben kann, dessen Schöpfer ein Scheusal ist. Jeff Koons durchlebt noch einmal seine Schlammschlachten mit der Pornofilmerin Cicciolina. Peter Handke begründet, warum er Journalisten ohrfeigt. Und sein Lektor offenbart, wieso er Schriftsteller für Kotzbrocken hält. Der Leser erlebt eine ebenso lehrreiche wie hoch amüsante Bildungsreise zu Hirn, Herz und Unterleib der prägenden Figuren unserer Gegenwart.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

ISBN 978-3-492-97964-1

© Piper Verlag GmbH, München 2018

Covergestaltung: Kornelia Rumberg, www.rumbergdesign.de

Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalt

Cover & Impressum

Motto

Vorwort von Benedikt Erenz

Simon de Pury

Jürgen Dollase

Fritz J. Raddatz

Heide Sommer

Jürgen Domian

Ruth Klüger

Niklas Frank

Wolf Biermann

Douglas Coupland

Peter Sloterdijk

Rupert Everett

Inge Feltrinelli

Peter Handke

Raimund Fellinger

André Heller

Gottfried Helnwein

Jeff Koons

Daniel Richter

Elfie Semotan

Paul Nizon

Hanna Schygulla

Juergen Teller

Diane von Fürstenberg

Hubert Burda

Editorische Notiz und Dank

»Wenn mein Haus in Flammen stünde, was würde ich retten?

Zuerst das Feuer.«

Jean Cocteau

Vorwort von Benedikt Erenz

Worum es hier geht: Um Leben und Werk. Um Klatsch und Trash. Um Leben und Tod. Wir sitzen im Café, sehen auf die Promenade im Sonnenlicht oder den Boulevard am Abend, und die Welt plappert vorbei. Bunt und roh, flüsternd und keifend, hell auflachend, bitter, mit einem unterdrückten Weinen. Mit einem tiefen Seufzer, in dem alle Lust und alles Weh zergeht.

Künstlerinnen und Künstler der Mode sind es, der Literatur, der Malerei, des Schauspiels … des Lebens. Sven Michaelsen hat mitgeschrieben. Seit Jahren veröffentlicht er die aufregendsten Interviews in den großen Blättern des deutschen Sprachraums. Gespräche, die Furore machten, wie zum Beispiel jenes mit dem Verleger Hubert Burda oder der wunderbar freimütigen Heide Sommer für das Magazin der Süddeutschen Zeitung. Es sind Gespräche, die zunächst nur luftig kreisen, um dieses und jenes, Gesehenes, Gehörtes, Erlebtes. Doch plötzlich geht es um alles und nichts. Um Leben und Tod.

Wie macht er das?

Vielleicht … nein.

Vielleicht … nein, auch nicht.

Vielleicht – da kommen wir dem Geheimnis dieser abgründigen Dialoge schon ein bisschen näher –, schafft er das, weil Michaelsen nicht nach dem fragt, was sein Gegenüber für Werk und Leben hält. Sondern nach der Erfahrung, die der Version von sich selbst und der eigenen Arbeit zugrunde liegt. Nicht nach Kindheit und Lehrjahren, sondern nach dem Menschen, der das Kind und der Lernende einmal war. Diesen Moment versucht er zu fassen, den Moment, in dem der Mensch seine Erfahrung begreift und im Gespräch neu erfindet, wie oft auch immer er sie schon erzählt haben mag. Wie sehr er selber daran glaubt oder im Stillen daran zweifelt.

Kein Insistieren. Kein Diskutieren. Nur Geduld, Witz und sanfte Neugier. Vor allem aber kommt diese Fragekunst aus der besten Schule, die es für einen Menschenforscher geben kann: aus der guten, alten, alles zersetzenden Schule des Existenzialismus. Es ist jene große Schule des Zweifels, die unsere Nachkriegskultur – mal schwarzweiß streng, mal poppig bunt – bis weit in die siebziger Jahre bestimmt hat. Camus, Ionesco, Améry, Frisch, Jandl. Michaelsen hat sie studiert. Ihre Skepsis und illusionsfreie Weltsicht inspirieren seine Fragen. Denn was ist das: diese Erfindung, die wir das Leben nennen? Warum machen wir dies und nennen es gut? Und jenes und nennen es böse? Warum verstehen wir nicht, was die Welt von uns will? Und das Schicksal, was immer das ist? Warum ist das Schreckliche oft so komisch? Das Lustige oft zum Weinen? Und was ist das überhaupt, über alle Sprache hinaus: Erfahrung? Was macht sie mit uns bis in unsere Körper, unsere Träume hinein?

Michaelsen fragt nach diesem und jenem, nach Anekdoten, Gerüchten, Zitaten. Scheinbar ziellos bis sich das Gespräch verdichtet. Bis es tief hineingeht in den Raum der individuellen Erfahrung. Dabei dreht es sich nicht um Daten und Deutungen. Seine Fragen zielen auf Lebensgrund und Lebensgepäck. Auf die Risse und Widersprüche, aus denen die Energie kommt. So öffnen ein paar beiläufige Anekdoten, die Juergen Teller über die gewalttätige, hoffnungslose Figur seines Vaters erzählt und über die eigene Ohnmacht, die Ohnmacht des Sohnes, der er war, den Blick auf das Panische in Tellers Fotografie. »Zuhause lief ich immer geduckt herum, denn jeden Moment konnten die Dinge explodieren.« Da geht es nicht mehr um einen Aspekt des Werkes, sondern um den Kern. Da geht es (auch darin gut existenzialistisch) im Beiläufigen um die Menschliche Komödie im Großen, um die Absurdität, ein Mensch zu sein.

»Ich schaue dir gern beim Leben zu«, habe ihre große Liebe Jean-Claude Carrière einmal zu ihr gesagt, erinnert sich Hanna Schygulla, und in der Erinnerung an diesen einen Satz liegt alles: die Unmöglichkeit ihrer Liebe und die Wehmut über ein Leben, wie wir alle es leben und doch zu verfehlen glauben. Es sind solche völlig unscheinbaren Momente, die viele dieser Gespräche so unvergesslich machen – neben den grellen Lichtern, die hier natürlich auch nicht fehlen. Das sind sich exzentrische Naturen wie Peter Sloterdijk, André Heller oder die großartige Inge Feltrinelli natürlich schuldig.

Eine der denkwürdigsten Begegnungen und Höhepunkte dieses Best-of-Albums von Michaelsens Interviews aus den Jahren 2012 bis 2017 ist vielleicht das Gespräch mit dem heute fast schon ein wenig in Vergessenheit geratenen kanadischen Künstler und Autor Douglas Coupland, dessen Roman Generation X 1991 zum Kultbuch wurde. Die Fragen sind diesmal so kurz wie simpel, Couplands Antworten voll Satire und Melancholie, zugleich von einer provokanten Abgeklärtheit. Der Leser weiß nicht so recht, wo die Prätention aufhört und die Verzweiflung beginnt, und wird zum Zeugen einer furiosen Improvisation über den rasenden Wahn und Witz unserer Zeit.

»Sagen Sie mal was Nettes zu mir«, blafft Peter Handke Michaelsen an, »Sie blättern da wie ein Untersuchungsrichter in Ihren Aufzeichnungen.« O nein. Da irrt Handke. Ein Untersuchungsrichter ist dieser Ethnologe der Kulturmenschheit nicht. Ein Fragen-, kein Fallensteller. Ein Forscher, der wissen will, nicht urteilen. Bescheiden zudem: In den vorausgegangenen Auswahlbänden mit seinen Interviews – Starschnitte (2006) und Wendepunkte (2012) – sind die Fragen weggelassen und nur die Antworten gedruckt. So werden aus Gesprächen Monologe, Selbsterforschungen, denen der Leser als Komplize des Autors wie durch einen Venezianischen Spiegel hindurch zusieht respektive -hört. Ein reizvolles Spiel, das viele Leser fasziniert hat.

Diesmal allerdings hat Michaelsen die Fragen stehengelassen, zugelassen. Diesmal tritt er selber auf. Nicht als Untersuchungsrichter, sondern als Mann in der Menge, im Café am Boulevard, an der Strandpromenade. Da sitzt er, hört zu und rührt in seiner Tasse. Er hört genau, hört im Lärm das leise Wort, den flüchtigen Satz. Eine Erinnerung, eine Anekdote, die der Andere eigentlich gar nicht erzählen will, albern, banal, peinlich – »Das drucken Sie aber nicht!« –, ein kleines Übrigens nur, ganz nebenbei. Denn die ganze Wahrheit erfährt man immer nur ganz nebenbei.

»Kunst zu sammeln ist eine unheilbare Suchtkrankheit, aber es ist die schönste Krankheit, die es gibt«

Simon de Pury

Ein junger Mann mit lädiertem Selbstbewusstsein will unbedingt Maler werden, doch als seine Bilder bei den Galeristen durchfallen, wird er stattdessen weltweiter Chefauktionator von Sotheby’s und Kunstberater von Milliardären und arabischen Potentaten: Simon de Pury über die Keramikvase am Totenbett von Jackie Onassis und seine Jahre als Trüffelhund von Baron Thyssen-Bornemisza, über die Rezepte von Jeff Koons zur Steigerung der Potenz und den schwarzen Tag, als er ein Bild von Max Ernst aus Versehen in vier Teile zerschneidet

Der Bildhauer Alberto Giacometti wurde einmal gefragt, was er aus einem brennenden Haus retten würde: eine Katze oder einen Rembrandt. Er entschied sich ohne zu zögern für die Katze.

Ich würde bedenkenlos den Rembrandt retten und die Katze ihrem beklagenswerten Schicksal überlassen. Kunstwerke sind für mich lebende Objekte, die den Tod ihres Schöpfers überdauern, manchmal für Jahrtausende. Weil große Kunst das Beste in uns Menschen verstärkt, ist ihr Überleben wichtiger als das eines Tieres.

Seit wann können Sie einen Monet von einem Manet unterscheiden?

Seit meinem 13. Lebensjahr. Meine Mutter fuhr mit mir nach Florenz und Paris und führte mich durch Museen und Galerien. Ich schämte mich immer ein wenig, wenn wir vor einem Gemälde standen und sie mir Erläuterungen aus dem Kunstführer vorlas, aber mit meinen Kindern habe ich später das Gleiche gemacht.

Mit welchem Ergebnis?

Als meine Kinder Teenager waren, fuhr ich mit ihnen für eine Woche nach New York. Sechs Tage lang absolvierten wir ein Programm für Halbwüchsige. Am siebten Tag, einem Mittwoch, wollte ich ihnen unbedingt das Museum of Modern Art zeigen. Als wir vor dem Eingang standen, bekamen meine Kinder Smiley-Gesichter. Als ich fragte, warum sie so beglückt gucken würden, deuteten sie auf ein Schild: »Mittwochs geschlossen«.

Sie wollten seit früher Jugend Maler werden. Nachdem Ihre abstrakten Tuschbilder bei drei Galerien durchgefallen waren, gingen Sie für 18 Monate beim Schweizer Kunsthändler Eberhard Kornfeld in die Lehre. Eine gute Zeit?

Der Höhepunkt war, dem berühmten Sammler Heinz Berggruen für ein paar Tage als Chauffeur zugeteilt zu werden. Der Tiefpunkt war, für eine wertvolle Zeichnung von Max Ernst ein Passepartout zuschneiden zu sollen. Ich übersah, dass die Zeichnung unter der Pappe lag, und zerschnitt sie in vier Teile. Ich hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen und war mir sicher, rausgeworfen zu werden, aber Kornfeld reagierte höchst gelassen: »Kein Problem, junger Mann, für mich arbeitet der weltbeste Restaurator. Wenn er mit seiner Arbeit fertig ist, wird niemand darauf kommen, was passiert ist.« Bei der Versteigerung der Zeichnung wurde der Schaden mit keinem Wort im Katalog erwähnt. Ich zitterte, dass alles herauskommen würde, aber vom Käufer kam nie eine Beschwerde. Ich hatte das perfekte Verbrechen begangen.

Haben Sie noch andere Kunstwerke auf dem Gewissen?

Nein, aber es ist erschreckend, wie oft Objekte hinter den Kulissen zerstört werden. Als junger Mann habe ich Kunsttransporte begleitet. Wenn ich in feuchtheißen Städten wie Bombay oder Bangkok das Flugzeug wechseln musste, standen die Kisten mit wertvollen Gemälden manchmal stundenlang in der prallen Sonne. Beim Auktionshaus Christie’s rutschte einmal ein Klavier vom Podium und machte aus einer mehrere Millionen Dollar teuren Stradivari Kleinholz. Bezeichnend ist auch, was mit einem Objekt von Christo passiert ist, als es bei einem Auktionshaus eingeliefert wurde. Man hatte vergessen, den Mitarbeitern der Frachtabteilung zu sagen, dass Christo ein Verpackungskünstler ist. Indem die Männer sein Werk auspackten, zerstörten sie es.

Mit 23 waren Sie eine unbezahlte Hilfskraft am Empfangstresen des Auktionshauses Sotheby’s in London, bereits zwei Jahre später schickte Ihr Arbeitgeber Sie als Verkaufschef nach Monaco. Zu Ihren Insignien zählten eine Cabana im »Monte Carlo Beach Club« und ein privates Whisky-Depot im Nachtklub »Jimmy’z«. Es folgten Fotogeschichten über Sie in der Vogue und in der International Herald Tribune. Schmorte Ihr Ego durch?

Nein, die geringschätzigen Blicke meiner Mutter waren an mir haften geblieben und verhinderten, dass ich der Sonne zu nahe kam. Vom zehnten bis zum 18. Lebensjahr war ich felsenfest davon überzeugt, der größte Versager unter Gottes Himmel zu sein. Ich war ein miserabler, ängstlicher Schüler, der von seiner leistungsbesessenen Mutter, die stets Klassenbeste gewesen war, von morgens bis abends an seinen brillanten Geschwistern gemessen wurde. Mit 15 schickte sie mich für zweieinhalb Tage zu einem angesehenen Psychologen ins Engadin. Nach endlosen Tests schrieb der Mann einen siebeneinhalbseitigen Bericht über mich, den meine Mutter mir viermal vorlas. Das Fazit des Fachmanns war verheerend: Ich solle auf keinen Fall das Gymnasium beenden oder gar studieren, Krankenpfleger wäre genau das Richtige für mich. Heute kann ich meine Schande wie eine Anekdote erzählen, aber sie hat Spuren hinterlassen. Obwohl meine Mutter schon lange tot ist, spüre ich immer noch den Wunsch, sie zu beeindrucken. Wir können unseren hartnäckigsten Feinden entkommen, nicht aber unseren Eltern.

Wie kamen Sie in Monaco an Kunden, die sich von ihren Schätzen trennen wollten?

Das Auktionsgeschäft lebt von drei Ds: divorce, debt, death – Scheidung, Schulden, Tod. Deshalb begann mein Tag mit Zeitungslektüre, erst die Gesellschaftsseiten, dann die Todesanzeigen.

Nach fünf Jahren bei Sotheby’s wurden Sie 1979 Kurator der Kunstsammlung von Hans Heinrich Àgost Gábor Tasso Baron Thyssen-Bornemisza de Kászon, genannt Heini, Enkel des Stahl-Tycoons August Thyssen und einer der reichsten Männer der Welt. Warum wechselten Sie Ihren Beruf?

Der Baron hatte in der Villa Favorita in Lugano die großartigste private Kunstsammlung der Welt zusammengetragen. Alle großen Künstler vom 12. bis zum 20. Jahrhundert waren vertreten. Nur die englische Königin besaß etwas Vergleichbares. Ein weiterer Grund war, dass der Baron mir ungeheuer imponierte. Er war eine auratische Erscheinung, hatte Ladykiller-Appeal und besaß Manieren, die mehr als tadellos waren. Einmal trafen wir uns in meinem Sotheby’s-Büro. Wenn eine Angestellte hereinkam, stand er jedes Mal auf und begrüßte sie so galant und formvollendet, als stünde ihm ein gekröntes Haupt gegenüber. Um seine Sammlung vorzuführen, schickte er mir sein Flugzeug, eine Dassault Falcon. Damals gab es einen Jetset, aber niemand besaß einen Jet. Für den Baron war es ein gewöhnlicher Tag, wenn er morgens in London frühstückte, in Amsterdam zu Mittag aß, nachmittags in Paris den Louvre besuchte und abends in Rom auf einer Party tanzte.

Wie sah Ihr erster Arbeitstag aus?

Ich sollte ein komplettes Inventar seiner Bilder erstellen. Ich ahnte nicht, dass mir eine Weltreise bevorstand. Der Baron hatte Büros in Bremen, Zürich und Monte Carlo und Häuser in London, Gloucestershire, St. Moritz, Marbella, Jamaika und auf Sardinien. Überall hing teuerste Kunst an den Wänden.

Thyssen-Bornemisza war damals Ende fünfzig und sah aus, wie Hollywood sich einen verworfenen Baron vorstellt: zweireihiger Maßanzug mit Einstecktuch, manikürte Fingernägel, halb geschlossene Augenlider, stets ein Glas in der Hand, atemraubende Trophäenfrauen an jedem Finger.

Seine Ehefrauen waren nicht weniger spektakulär als seine Eroberungen. Als wir uns kennenlernten, war er in vierter Ehe mit der brasilianischen Bankierstochter Denise Shorto verheiratet, einer Society-Version von Brigitte Bardot, die an der Sorbonne studiert hatte und akzentfrei fünf Sprachen sprach. Sie kannte sich in Kunstgeschichte aus und besaß den ungekünstelten Stolz einer Löwin. Sie war die perfekte Frau für Männer, die alles haben.

Was für ein Mensch war Thyssen-Bornemisza?

Er war ein Grandseigneur mit staubtrockenem Witz, der vieles ernst nahm, aber sich selber nie. Er war ein Beobachter, der sein romanhaftes bis seifenopernartiges Leben so distanziert betrachtete, als wäre es nicht das eigene. Und er war ein Connaisseur, der ein Drei-Sterne-Essen im »La Tour d’Argent« in Paris nicht weniger schätzte als einen Dürer oder Holbein. Für ihn zu arbeiten war der feuchte Traum von jedem, der sich mit den Spitzen von Kultur, Hochfinanz und Society vernetzen wollte. Er galt als verwöhnter Exzentriker und launenhafter Autokrat, aber ich sagte mir, wenn du es mit Heini schaffst, schaffst du es später mit jedem. Und so war es. Was ich über Diplomatie, die Bewegungsgesetze der Machtwelt und die Psychologie von Superreichen weiß, habe ich als seine rechte Hand gelernt.

Wie war das Leben in der Villa Favorita?

Der Vater des Barons hatte die im 17. Jahrhundert erbaute Villa 1932 von Friedrich Leopold von Preußen gekauft und auf dem Gelände ein Museum im Stil der Neuen Pinakothek in München errichten lassen. Ich zog mit meiner ersten Frau ins Torhaus der Villa. Unseren Ältesten brachten wir mit, die drei folgenden Kinder wurden dort geboren. Als der Baron unsere beengten Verhältnisse bemerkte, nahm er uns im Haupthaus auf. Seine Begrüßung lautete: »Gratuliere, Sie haben sich aus dem Torhaus herausgevögelt.« Wenn er mit Gästen Englisch sprach, beschrieb er seine Herkunft gern mit den Worten: »My family’s in iron and steel. My mother irons and my father steals.« Einmal im Jahr musste er für seine Familie einen Finanzreport schreiben. Da er wusste, wie öde die Lektüre war, brachte er ungefähr auf Seite zwanzig eine Fußnote an: »Wenn du bis hierhin gelesen hast, rufe mich an. Ich schicke dir eine Kiste Krug-Champagner.« Den Champagner hat sich nie jemand verdient.

Sie wurden der Trüffelhund von Thyssen-Bornemisza. Wie oft haben Sie für ihn Kunst gekauft?

Jede Woche, manchmal auch jeden Tag, denn Erfolg gebiert Verlangen. Der Baron galt bei Händlern als Buyer Number One, deshalb wurden Bilder zuerst ihm angeboten. Maler, die ihn interessierten, hatten tot zu sein. Lebende Künstler fand er dubios. Die große Ausnahme war Lucian Freud, der in Berlin geborene Enkel von Sigmund Freud. Von ihm ließ er sich Anfang der Achtziger malen. Da Freud schrecklich langsam arbeitete, musste er ihm 160 Stunden lang Porträt sitzen, verteilt auf 15 Monate. Heute hängt das Bild mitsamt seiner Sammlung im Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid.

Gab es eine Chance, die Sammlung nach Deutschland zu holen?

Dafür hätte man dem Baron ein Weltklasseangebot auf dem Silbertablett servieren müssen. Als die Villa Favorita zu klein für seine Sammlung wurde, ließ er den Architekten James Stirling einen Erweiterungsbau entwerfen, der am Ende 50 Millionen Schweizer Franken kosten sollte. Da ein Teil der Villa Favorita ein für jedermann zugängliches Museum war, meinte der Baron, die Schweizer sollten sich an den Baukosten beteiligen, aber die angebotene Summe empfand er als Ohrfeige. Als klar war, er würde seine Sammlung in das Land transferieren, das ihm den größten Respekt zollte, begann ein Hauen und Stechen, als wären Machiavelli, Richelieu und Metternich gleichzeitig am Werk. Lothar Späth bot dem Baron ein eigenes Museum in Stuttgart an, Prinz Charles kam mit einem handschriftlichen Brief von Margaret Thatcher nach Lugano, Disney und das Getty Museum in Los Angeles gaben Offerten ab, aber das Rennen machte Madrid. Carmen Cervera, die fünfte und letzte Frau des Barons, war Spanierin und hatte gute Beziehungen zu Felipe González und der königlichen Familie. Man bot dem Baron für seine Sammlung einen Palast vis-à-vis vom Prado an. Als er Ja sagte, begann der größte Kunsttransfer in Friedenszeiten, den die Welt je gesehen hat.

Warum sind Sie nach sieben Jahren bei Thyssen-Bornemisza 1986 zu Sotheby’s zurückgekehrt?

Der Hammer rief mich. Ich vermisste das Fieber und das Drama bei Auktionen. Das Timing war perfekt. Auf dem Kunstmarkt hatte ein Goldrausch begonnen. Die Preistreiber waren Japaner. Sie kauften Hochhäuser in Manhattan, Filmstudios in Hollywood und Tonnen von Kunst.

1992 wurden Sie Europa-Chef von Sotheby’s und weltweiter Chefauktionator des Hauses. Was macht einen guten Auktionator aus?

Autorität, Stil, Verve, Theatralik und Sachkenntnis. Sie dürfen nicht wie ein schnöder Verkäufer wirken, der seine Ware unbedingt losschlagen will. Ihr Wissen und Ihre Bewunderung für das zu versteigernde Objekt müssen im Saal spürbar sein, andernfalls kriegen Sie keinen Draht zu den Bietern. Ihnen sitzen keine ahnungslosen Geldsäcke gegenüber, sondern smarte, informierte Kenner, die jeden Hype sofort durchschauen würden. Kunsthandel ist das snobistischste Milieu der Welt.

Wie bereiten Sie sich auf eine Auktion vor?

Ich lasse mir den Sitzplan geben, merke mir, wer wo sitzt, und notiere, wen welche Objekte interessieren könnten. Rufe ich ein Los auf, schaue ich den potenziellen Interessenten in die Augen. Weil ich extrem abergläubisch bin, muss ich eine Stunde vor Beginn einer Auktion einen Apfel essen. Ich muss auf dem Podium auch immer das Gleiche anhaben. Deshalb meinen viele, ich besäße seit 25 Jahren nur diesen einen dunkelblauen Zweireiher von Caraceni. Meine dritte Zwangshandlung ist, immer etwas Rotes mit mir herumzutragen. Früher war es ein rotes Notizbuch, heute steckt mein Handy in einem roten Etui.

Sie sagen, wenn ein und dasselbe Objekt von fünf Auktionatoren vor demselben Publikum versteigert wird, kommen fünf verschiedene Preise zustande. Woran liegt das?

An der unterschiedlichen Performance der Auktionatoren. Bieter haben ein Limit im Kopf. Ich verführe sie dazu, ihr Limit zu vergessen, denn mein Job ist, das Maximum aus ihnen herauszuholen. Dazu muss ich die Stimmung im Saal prägen wie ein Showmaster, der die Zuschauer mit seiner Flamboyanz ansteckt. Wichtig ist, für eine Dramaturgie zu sorgen und das Tempo zu variieren. Nur Anfänger brennen ein Feuerwerk ab und versteigern die teuren Objekte hintereinander weg.

Könnten Sie ebenso gut Pferde oder Schweinehälften versteigern?

Ich fürchte ja.

Was raten Sie einem Neuling bei einer Auktion?

Kaufen ist einfach. Schwierig ist, der Versuchung zu kaufen zu widerstehen. Seien Sie anspruchsvoll und wählerisch, als gelte es, Ihre einzige Tochter zu verheiraten. Aber nehmen Sie sich in Acht: Kunst, die schwer zu kriegen ist, hat etwas Unwiderstehliches und steigert die Begehrlichkeit. Das ist wie bei der Liebe.

Was war Ihre kräftezehrendste Auktion?

Bei der Contessa Corsini in Florenz habe ich 1994 in zweieinhalb Tagen 1718 Lose durchgehämmert. Seither habe ich immer Emser Pastillen bei mir.

Was war das teuerste Objekt, das Sie versteigert haben?

2010 wurde Andy Warhols Men in Her Life bei Sotheby’s eingeliefert. Das Bild brachte bei mir 63,4 Millionen Dollar. Fünf Jahre später versteigerte Jussi Pylkkänen bei Christie’s Die Frauen von Algier von Picasso für 179,4 Millionen Dollar – eine neue Bestmarke. Aber Auktionsrekorde sind wie Sportrekorde: Man kann sich nie sehr lange mit ihnen schmücken. Im November 2017 wurde bei Christie’s die angeblich aus der Hand von Leonardo da Vinci stammende Jesus-Darstellung Salavator Mundi für 450,3 Millionen Dollar versteigert. Auch dieser Weltrekord wird demnächst gebrochen werden.

Der Franzose Maurice Rheims, eine 2003 gestorbene Legende Ihrer Zunft, hat die Pornobuchsammlung von König Faruk versteigert, das Fallbeil, das den Nacken von Louis XVI. durchtrennte, sowie den Zweispitz, den Napoleon 1809 während der Schlacht bei Wagram trug. Haben Sie ähnliche Kuriosa versteigert?

1996 wurde der Nachlass von Jackie Onassis versteigert. Die Auktion dauerte vier Tage und war der größte Publicityerfolg in der Geschichte von Sotheby’s. Ein Bieter zahlte ein kleines Vermögen für die Keramikvase, die an Jackies Totenbett gestanden hatte.

Eine Kollegin von Ihnen hat mal einem Kunden im Saal zugerufen: »C’mon, get your balls out!« Darf man jemanden auffordern, seine Eier rauszuholen, um den Auktionspreis in die Höhe zu treiben?

Bei einer kommerziellen Auktion: nein. Bei einer Wohltätigkeitsauktion: ja. Da dürfen Sie wie eine gewiefte Animierdame auftreten und alle Register ziehen. Wenn ich die Leute im Saal kenne, spiele ich die großen Egos gegeneinander aus. Keiner will das Bietgefecht verlieren, denn er glaubt, sein Prestige würde leiden. Das Schöne ist, dass diese Eitelkeitsduelle Notleidenden zugutekommen. Bei der Amfar-Gala in Cap d’Antibes habe ich 2014 ein vergoldetes Mammutskelett von Damien Hirst für 15 Millionen Dollar an den aus der Ukraine stammenden Milliardär Leonard Blavatnik versteigert. Im folgenden Jahr bat mich Leonardo DiCaprio, auf einem Weingut bei Saint-Tropez eine Auktion für seine Umweltstiftung zu leiten. Der Eintritt kostete 19 000 Dollar. Unter den 650 Gästen waren Sylvester Stallone, Goldie Hawn, Adrien Brody, Orlando Bloom, Marion Cotillard, Harvey Weinstein, Larry Gagosian und Tommy Hilfiger. Die Auktion begann um 21 Uhr und endete morgens um halb drei. Es kamen vierzig Millionen Dollar zusammen.

Was haben Sie versteigert?

Zuerst Erlebnisse, die man nicht kaufen kann: mit Roger Federer Tennis spielen, mit Harvey Weinstein zu den Oscars gehen, eine Arktis-Expedition mit Albert von Monaco. Dann kamen Arbeiten von Andy Warhol, Frank Stella, Banksy und Monet unter den Hammer. Zum Schluss habe ich zwei Privatkonzerte von Elton John versteigert. Den Zuschlag bekamen zwei Milliardäre aus Asien für jeweils drei Millionen Dollar.

Sie haben bei Sotheby’s eine Vortragsreihe ins Leben gerufen mit Rednern wie Helmut Newton, Karl Lagerfeld und den Philosophen George Steiner und Bernard-Henri Lévy. Wer hat Sie am stärksten beeindruckt?

Anthony Burgess, der Autor von A Clockwork Orange. Weil er sich für einen langweiligen Redner hielt, schickte er mir Notenblätter mit einer Komposition, die er eigens für seinen Auftritt geschrieben hatte. Die Musik war so schwierig zu spielen, dass die Solisten eine Woche lang proben mussten. Der faszinierendste Teil des Abends begann nach dem Schlussapplaus. Als Zugabe setzte sich Burgess selbst ans Piano und spielte so besessen, dass Schaum aus seinen Mundwinkeln kam. Nach ein paar Minuten sprang er auf, rief ein paar passionierte Worte über die Kunst in den Saal und spielte weiter. In diesem Wechsel ging das eine Stunde lang. Unter den Zuhörern saß David Bowie und machte sich eifrig Notizen.

Zu Ihren Rednern gehörte auch Jeff Koons. Wie war sein Auftritt?

Er war noch mit dem italienischen Pornostar Cicciolina zusammen und arbeitete an großen und höchst realistischen Skulpturen, die die beiden beim Sex zeigten. Seine Serie nannte er Made in Heaven. Während er redete, wurden Fotos seiner Kopulationsskulpturen auf eine riesige Leinwand hinter ihm projiziert. Sein Vortrag gipfelte in dem Satz: »Rembrandt benutzt für seine Kunst Pinsel, ich meinen Schwanz.« Bei diesem Wort riss es ein paar ältere Damen vom Sitz. Sie stürmten türenknallend aus dem Saal. Am nächsten Morgen beschimpfte mich eine von ihnen am Telefon: »Ich bin schockiert, dass ein so proper aussehender Mann wie Sie eine solche Ferkelei organisiert!« In der nächsten Sekunde bat sie mich, zu ihr nach Hause zu kommen, sie wolle mir ein Gemälde zur Versteigerung geben. In dem Moment wusste ich, was ich den Controllern aus der Sotheby’s-Zentrale sage, sollten sie mich wegen der hohen Kosten für die Vortragsreihe grillen wollen.

Nach ihrem Auftritt wurden die Redner mit einem Festessen in großer Runde geehrt. Wie verhielt sich Koons?

Er hatte mich ein paar Tage zuvor wissen lassen, dass alle Gäste ein Spezialmenü bekommen sollten, das die Potenz steigere. Das Rezept habe ihm Arnold Schwarzenegger verraten. Als ich einen Toast ausbrachte und auf die aphrodisierende Wirkung der Speisen hinwies, riefen die Gäste im Chor: »Wir wollen mehr! Wir wollen mehr!« Im Umgang mit Händlern und Käufern zeigt Koons gespenstisches Geschick. Wenn eins seiner Werke versteigert wird, kommt er zur Vorbesichtigung und beantwortet mit Engelsgeduld die Fragen von Interessenten. Ich kenne keinen zweiten Künstler, der das eigene Werk so überzeugend vermitteln kann. Wenn Sie seinem Charme und seiner Begeisterung ein paar Minuten ausgesetzt sind, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als ihn zu lieben. An ihm lässt sich ein modernes Phänomen studieren: Der Künstler ist die Kunst.

1997 verließen Sie Sotheby’s zum zweiten Mal und gründeten mit Ihrer Kollegin Daniella Luxembourg das Auktionshaus de Pury & Luxembourg. Warum wollten Sie Ihrem ehemaligen Arbeitgeber die Stirn bieten?

Christie’s und Sotheby’s bildeten seit Jahrzehnten ein Duopol, das mehr als neunzig Prozent des Auktionsmarktes beherrschte. Durch einen ruinösen Konkurrenzkampf waren die Gewinne fast auf null geschrumpft. Ich wollte die beiden Kolosse zu einem Triumvirat zwingen. Wenn Christies’s und Sotheby’s wie Coca-Cola und Pepsi waren, wollte ich Red Bull sein.

Ihre Geschäfte liefen anfangs glänzend.

Deshalb wurde Bernard Arnault auf uns aufmerksam, der Chef des Luxusgüterkonzerns LVMH. Sein Erzrivale François Pinault hatte Christie’s 1998 für 1,2 Milliarden Dollar gekauft, also wollte Arnault ebenfalls ein Auktionshaus besitzen. LVMH kaufte die Londoner Galerie Phillips, und wir fusionierten zu Phillips, de Pury & Luxembourg. 75 Prozent des neuen Unternehmens gehörten LVMH.

Ihr erster Scoop war die Versteigerung von Bildern aus der Sammlung von Heinz Berggruen.

Arnault und ich trafen uns mit Berggruen in der »Paris Bar« in Berlin und boten ihm eine unschlagbare Garantiesumme. Bei der Auktion versteigerten wir 41 Meisterwerke, darunter einen Cézanne für 38 Millionen Dollar. Alles schien bestens zu laufen, aber ein paar Monate später stürzten in New York die Zwillingstürme ein, und der Luxusmarkt drohte zu kollabieren. Nachdem Arnault deswegen aus unserer Firma ausgeschieden war, trugen wir ein Stigma: Einer der größten und intelligentesten Alpha-Player auf dem Kunstmarkt hatte uns das Vertrauen entzogen! Der 4. November 2002 wurde dann mein Pearl Harbor. Vor der Versteigerung waren 17 Bilder auf je mehr als eine Million Dollar geschätzt worden, aber als ich das Podium betrat, saßen die Bieter den ganzen Abend auf ihren Händen, und wir verkauften nur eins von den 17. Statt an diesem Tag um die fünfzig Millionen Dollar umzusetzen, kamen wir nur auf 6,9 Millionen. Die Schadenfreude unserer Konkurrenten war grenzenlos. Ich war ein Dead Man Walking.

Wie sind Sie als Verlierer?

Ich versuche mich mit dem Satz zu trösten: Erfahrungen sind das, was man bekommt, wenn man nicht bekommt, was man wollte.

Nach dem Ausstieg Ihrer Partnerin Daniella Luxembourg gründeten Sie 2003 im New Yorker Meatpacking District ein neues Auktionshaus mit dem Namen Phillips de Pury und spezialisierten sich auf Kunst, Fotografie und Design aus den vorangegangenen 25 Jahren.

Wir waren ein Guerilla-Auktionshaus für das Hier und Jetzt. Keine Impressionisten und alten Meister mehr, sondern Richard Prince, Cindy Sherman, Andreas Gursky, Helmut Newton, Ron Arad und Marc Newson. Wenn wir Juwelen versteigerten, verschickten wir den Katalog in einer Pizzaschachtel. In unserem Beirat saßen hippe Leute wie Mario Testino, Marc Jacobs, Lapo Elkann, Gloria von Thurn und Taxis, Malcolm McLaren und Juergen Teller. Unsere Kunden waren die neuen Goldfinger: junge Hedgefondmanager und Investmentbanker. Sie fanden es cool, dass wir in unseren Räumen Konzerte mit Human League oder Patti Smith veranstalteten. Mit dem letzten Hammerschlag einer sieben Stunden langen Auktion ging ein Vorhang auf, und Nile Rodgers brachte mit seiner Band Chic den Saal in Ekstase. Magisch war auch, wie Cindy Sherman mit George Clinton in einer Marihuanawolke tanzte oder wie das Publikum beim Auftritt von Kid Creole & the Coconuts um den Hai-Tank von Damien Hirst tanzte.

Nach Auftritt und Kleidung wirken Sie wie ein Schweizer Bankier. War es Kalkül, dass Sie Ihr neues Unternehmen wie ein Glamrocker führten?

Beurteilen Sie ein Buch nie nach dem Umschlag. Ich weiß, dass ich konservativ und konventionell wirke, aber ich liebe Hip-Hop, bin ein ziemlich guter DJ und gehöre auf Partys immer zu den Letzten. Zu Künstlern fühle ich mich stärker hingezogen als zu Menschen, die Kunst kaufen.

Was war Ihr erster Kunstkauf?

1987 habe ich in einer Ausstellung in Zürich ein Gemälde des russischen Malers Erik Bulatow entdeckt. Es zeigte eine Landschaft, quer über dem Bild stand »Ne Prislonyatsa«, nicht hinauslehnen. Das Bild beeindruckte mich so stark, dass ich Bulatow instinktiv sagte, ich möchte es kaufen. Er verlangte 35 000 Schweizer Franken. Da ich so viel Geld nicht hatte, bat ich um Ratenzahlung. Als meine erste Frau und ich uns trennten, wurde unsere Sammlung aufgeteilt, und Ne Prislonyatsa ging in ihren Besitz über. 2007 hat sie mich das Bild in London versteigern lassen. Es erzielte 916 000 Pfund.

Heinz Berggruen gestand kurz vor seinem Tod, seine Sammelobsession habe ihn zu einem zutiefst unglücklichen Menschen gemacht. Er verglich sich mit einem Heroinjunkie, der sein Leben mit der Suche nach Stoff verbringt.

Ich habe Berggruen gut gekannt. Sollte er unglücklich gewesen sein, lohnt es sich, unglücklich zu sein. Kunst zu sammeln ist eine Besessenheit, eine Suchtkrankheit, noch dazu eine unheilbare, aber es ist die schönste Krankheit, die es gibt. Die Infizierten gehen über ihre finanziellen Mittel, um ein Objekt in ihren Besitz zu bringen. Man erkennt sie an ihrem bittersüßen Schmerz, ein Opfer gebracht zu haben. Ihre Passion ist zugleich Liebe und Leid. Ich kenne Sammler, die wegen ihrer Käufe sehr bescheiden leben und noch auf dem Sterbebett zum Telefon greifen, um bei einer Auktion mitzubieten.

Großsammler können sich nur mit einem Bruchteil ihrer Käufe umgeben. Das meiste verschwindet in schwer bewachten Zollfreilagern in der Schweiz oder in Singapur. Im Genfer Zollfreilager, dem größten geheimen Museum der Welt, soll Kunst im Wert von hundert Milliarden Franken lagern. Was bringt es diesen Leuten, ihre Kunstsammlung als Slideshow auf dem iPad zu betrachten?

Mit 18 war ich überzeugt, ein Bild lebt nur, wenn ein Mensch davorsteht und es sich anschaut. Ich glaubte, Menschen können sich an Kunstwerken erfreuen, ohne das Verlangen zu haben, sie besitzen zu wollen. Ich habe lernen müssen, dass Sammler völlig anders ticken. Das Wichtigste für sie ist, das Objekt zu besitzen. Ob sie auch leibhaftig davorstehen können, ist zweitrangig.

Sigmund Freud meinte, Sammler kompensieren Entbehrungen, die sie als Kind durch fehlende Mutterliebe erlitten haben. Wer es nicht schaffe, erwachsen zu werden, ersetze Teddys und Puppen durch Kunstwerke.

An dieser Theorie ist viel dran, aber vergessen Sie nicht, dass Sammeln ein Urtrieb des Menschen ist. Meine kleine Tochter ist von Puppen besessen und baut eine Sammlung auf. Meine Passion in ihrem Alter waren Modellautos. Eine Sammlung zu haben gibt einem das Gefühl von Zugehörigkeit und Geborgenheit, auch wenn wir alle wissen, wie trügerisch dieser Glaube ist. Es gibt allerdings auch Sammler, für die Kunst lediglich eine Möglichkeit ist, ihr Anlagenportfolio zu diversifizieren. Ein Gerhard Richter ist für sie ein solider Vermögenswert wie eine Immobilie an der Côte d’Azur. Die Schönheit und Wahrheit eines Bildes interessiert sie ebenso wenig wie das Inspirierende und Lebensintensivierende, das von Kunst ausgehen kann.

Sie wohnen in einem geräumigen Townhouse im Londoner Stadtteil Mayfair. Wie viel Ihrer Kunst ist dort zu sehen?

Etwa zwanzig Prozent. Der Rest ist in einem Zollfreilager in der Schweiz.

Wie viel Kunst kaufen Sie?

Zwei, drei Objekte im Monat. Ich habe den ebenso eitlen wie vergeblichen Traum, eines Tages meine eigene Villa Favorita zu haben.

Der Stahltycoon Andrew Carnegie wäre längst vergessen, hätte er New York nicht 1891 die Carnegie Hall geschenkt. Befeuert Museumsstifter wie Bernard Arnault und François Pinault insgeheim der Wunsch, unsterblich zu werden?

Gut möglich, denn als beinharte Realisten wissen beide, dass nichts länger lebt als Kunst. Warum ragen Menschen wie Richard III. oder Wallenstein aus dem historischen Dunkel? Doch nur, weil die Künstler Shakespeare und Schiller Dramen über sie geschrieben haben, die so gut sind, dass wir sie immer noch lesen. Jeder Milliardär weiß, er ist ein paar Jahre nach seinem Tod ein Niemand, es sei denn, er hinterlässt ein kulturelles Vermächtnis, das seinen Namen verewigt. Die egoistische Seite von Mäzenen ist, dass sie Geld gegen postmortalen Ruhm tauschen wollen. Kratz einen Altruisten und sieh einen Heuchler bluten.

Arnault soll 65 Milliarden Dollar schwer sein, Pinault, einst Schulabbrecher, heute Eigentümer von Modemarken wie Gucci, Yves Saint Laurent und Bottega Veneta, wird auf 27 Milliarden Dollar geschätzt. Was eint die beiden Franzosen?

Sie sind sowohl Visionäre als auch begnadete Geschäftemacher. Auf dem Luxusmarkt diese beiden weltumspannenden Imperien geschaffen zu haben ist für mich eine Leistung, die an Kunst grenzt. Schauen Sie sich an, wie die beiden Kunst für ihre Werbung nutzen: Louis Vuitton wird als diejenige Firma in die Modegeschichte eingehen, die mit Künstlern wie Yayoi Kusama, Takashi Murakami, Richard Prince und Jeff Koons zusammengearbeitet hat. Das von Frank Gehry entworfene Louis-Vuitton-Museum hat mit seiner Ausstellung der Schtschukin-Sammlung alle Besucherrekorde in Paris gebrochen. Diese Synergien zwischen Kunst und Kommerz zu erzeugen ist vor ihnen niemandem gelungen.

Was unterscheidet die beiden?

Arnault ist äußerst höflich, hat kultivierte Umgangsformen und wirkt reserviert bis kühl. Pinault ist extrovertierter und lässt erkennen, welche Leidenschaften ihn treiben. Bei Auktionsvorbesichtigungen wartet er nicht die offizielle Eröffnung ab, sondern nimmt es in Kauf, über Kisten zu klettern, um der Erste zu sein. Keiner seiner Angestellten bei Christie’s ist so begierig wie er, die eingelieferte Ware zu sehen. Bei der Art Basel soll er einmal eine Bauarbeitermontur angezogen haben, um vor allen anderen Käufern in die Ausstellungshallen zu gelangen.

Was raten Sie Menschen, die eine Sammlung aufbauen wollen?

Jede Sammlung ist eine Psychoanalyse des Sammlers – wobei man zugeben muss, dass es billiger wäre, zum Psychiater zu gehen. Man sollte beachten, dass Kunstwerke ein eigenes Leben haben und genauso energetisch geladen sind wie wir. Mit einigen Menschen können sie, mit anderen überhaupt nicht. Deshalb ist es oft das Kunstwerk, das sich den Sammler aussucht, und nicht umgekehrt. Das mag nach Humbug klingen, aber ich kann diese These mit Hunderten Beispielen belegen. Der energetische Gehalt eines Objekts erklärt auch, warum Provenienz ein Zauberwort im Kunsthandel ist.

Provenienz heißt: Ein Warhol, der dreißig Jahre lang bei Gunter Sachs hing, ist erheblich teurer als derselbe Warhol, der dreißig Jahre lang bei einem Niemand hing.

Möchten Sie unter einem van Gogh essen, der Pablo Escobar gehört hat oder einem fürchterlichen Diktator und Kannibalen wie Jean-Bédel Bokassa? Ich hätte Angst vor der negativen Energie, die von diesen Unmenschen in den van Gogh übergegangen ist. Es ist doch viel erhebender, mit einem Bild zu leben, dessen Vorbesitzer eine bewundernswerte Biografie und einen erlesenen Geschmack hatte. Das sind energetische Pluspunkte, und für diese positive Aufladung eines Kunstwerks muss der Käufer halt mitbezahlen.

Können Sie ein Bild lieben, dessen Schöpfer ein Scheusal ist?

Wenn ich von einem Kunstwerk fasziniert bin, will ich den Künstler kennenlernen. Diese Treffen haben meine Wertschätzung bislang immer bestätigt. Mein Glauben an die Kohärenz von Person und Werk reicht bis ins Private. Ich war mal sehr stark von einer Frau angezogen, die Künstlerin war. Sie lud mich in ihr Atelier ein und zeigte mir ihre Arbeiten. Die Banalität ihrer Bilder entsetzte mich derart, dass eine Stimme in mir sagte: »Dieser Person machst du nicht länger den Hof! Das ist das Ende!« Das soll nicht heißen, dass ich nur geniale Künstlerinnen begehrenswert finde, aber der Geschmack eines Menschen ermöglicht einen Blick in seine Seele. Wenn sich beim Geschmack Abgründe auftun, lässt das für die Seele nichts Gutes vermuten.

Gäbe es bedeutend weniger Kunstsammler ohne glanzvolle Festivitäten wie die Art Basel, die Art Basel Miami Beach oder die Kunst-Biennale in Venedig?

Wahrscheinlich. Das Highlife ist die Leimrute für die Wannabes. Die wahrhaftigsten Kunstliebhaber sind Menschen, die Diebe beauftragen, weltberühmte Gemälde zu stehlen. Diese Suchtsammler sitzen allein im Keller vor ihren Bildern und brauchen kein Publikum, um ihre Schätze genießen zu können. Man kann ausschließen, dass sie Kunst als Ego-Fetisch oder Statussymbol benutzen, denn wer einen Picasso stehlen lässt, muss ihn mit ins Grab nehmen.

Der US-Künstler Sol LeWitt meinte: »Die einzige mögliche Art, ein Kunstwerk zu besitzen, ist, es zu verstehen.« Richtig?

Falsch. Was heißt denn schon verstehen? Künstler verstehen ihre Werke oft selber nicht. Ein Löffel hat ja auch keine Ahnung vom Geschmack der Suppe, in der er schwimmt.

Verlangt es mehr Glauben als die Religion, Das Schwarze Quadrat von Kasimir Malewitsch für einen Höhepunkt der Malerei des 20. Jahrhunderts zu halten?

Für manche Menschen passiert auf einem monochromen Bild mehr als auf Facebook oder einem Dating-Portal. Das sollte man respektieren.

Der Kunsttheoretiker Bazon Brock meint, er sehe lieber einen Busen als ein schwarzes Quadrat.

Das geht mir auch so.

Geht Ihnen die ganze Künstlerei manchmal furchtbar auf die Nerven?

Nein. Unsere Alltagskultur wird von Verdruss und Klage bestimmt, von Motzen und Mäkeln. Die Kunst lässt mich in einer Bewusstseinsblase leben, in der es heiterer zugeht. Aufheiterung ist nicht das schlechteste Lebensziel, denn miesepetrige Menschen gibt es genug.

Im Buch 100 Secrets of the Art World schreibt Matthias Mühling, Direktor des Lenbachhauses in München: »Meine Großmutter war eine Konzeptkünstlerin. Wo immer sie Urlaub machte, schickte sie mir eine Postkarte mit dem immergleichen Satz: ›Alles Scheiße, Deine Emma.‹ Und sie hieß nicht mal Emma!« Wie oft sagt eine Stimme in Ihnen, dass Sie mit Bullshit …

… Stopp! Es ist verschwendete Lebenszeit, sich auf Diskussionen einzulassen, was Kunst ist und was nicht. Kunst ist alles, womit man durchkommt, meinte Andy Warhol. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Meine Beziehung zu einem Bild ist rein intuitiv. Meine Sinnesempfindungen entscheiden, ob ich es bedeutend oder banal finde. Erst danach sucht mein Intellekt nach Argumenten, um zu belegen, was ich spüre. Kunden erwarten von mir, meine Urteile mit bedeutsam klingenden Begriffen zu begründen. Deshalb ist es notwendig, einen bestimmten Jargon zu beherrschen. Aber im Grunde ist das alles Hokuspokus.

Ist ein Künstler, der seine Kunst erklären muss, gescheitert?

Dann gäbe es sehr viele gescheiterte Künstler. Es ist üblich geworden, die Interpretation zur Kunst mitzuliefern. Dafür sorgen Galeristen und Kuratoren. Oft ist es eine Qual, diese kaum verständlichen Texte zu lesen. Da ich mir nicht vorschreiben lassen möchte, wie ich ein Kunstwerk zu verstehen habe, will ich es ohne den Künstler kennenlernen und lese vorher auch keine Sekundärtexte. Wer naiv vor einem Werk steht, hat den schärfsten Blick.

1961 füllte der italienische Künstler Piero Manzoni jeweils dreißig Gramm seiner eigenen Exkremente in neunzig Weißblechdosen und verschloss sie geruchssicher. Jede Dose wurde zum tagesaktuellen Preis von 18-karätigem Gold verkauft. Sein Werk nannte Manzoni Merda d’artista, Künstlerscheiße. 2007 wurde eine Dose bei Sotheby’s für 124 000 Euro versteigert. Würden Sie eine der Dosen geschenkt nehmen?

Ich habe miterlebt, wie der legendäre Auktionator Peter Wilson eine Manzoni-Dose versteigert hat. Seine zwischen Ekel und Belustigung changierende Mimik war köstlich. Inzwischen gilt Merda d’artista als Ikone des Ikonoklasmus. Wäre Manzoni nicht zwei Jahre nach seiner Aktion gestorben, müsste man ihm gratulieren, denn seine Häufchen sind in sehr gute Hände gekommen. Es gibt ein Buch, in dem die Besitzer mit ihrer Dose abgebildet sind. Man sieht ein Who ’s who bedeutender Sammler. Würde ich eine Dose geschenkt bekommen, wäre ich glücklich, sie einzulagern und in zwanzig Jahren zu sehen, welchen Marktpreis sie hat. Leben möchte ich nicht mit einer Manzoni-Dose. Meine Beziehung zur Kunst ist sinnlich, nicht intellektuell, und bei Fäkalien spüre ich keine sinnliche Attraktion.

Der Schauspieler Sylvester Stallone sagte über seine Erfahrungen mit moderner Kunst: »Ich habe 1,7 Millionen Dollar für ein Bild von Anselm Kiefer bezahlt. Es war Stroh drauf. Kiefer hat das Stroh mit Klebstoff befestigt. Zu Hause denke ich: Scheiße, was liegt da unterm Bild? Stroh. Jeden Tag ein neuer Halm. Ich rufe den Händler an und sage: ›Der Kiefer haart.‹ Sagt der Händler: ›Mister Stallone, das muss so sein, das Bild geht durch eine Entwicklung, das Bild lebt.‹ Ich dachte, ich werd’ verrückt. 1,7 Millionen Dollar! Ich hab’ die Halme wieder drangeklebt. Jeden Tag lag ein Halm unten, ich hin, Klebstoff, Halm wieder dran. Ich hab’s nicht eingesehen.«

Da kann ich ein Lied von singen. Bei einem Atelierbesuch in Budapest habe ich mich in ein Gemälde verliebt, das aus vielen Wachsschichten bestand. Ich kaufte es und ließ es zu mir nach Hause transportieren. Obwohl meine damalige Frau und meine Kinder das Bild scheußlich fanden, hängte ich es im Wohnzimmer auf und sagte: »Eines Tages werdet ihr stolz auf mich sein, weil ich dieses Bild gekauft habe!« Ein paar Stunden später stellte ich bestürzt fest, dass das Wachs geschmolzen war. Ich hatte das Bild zu nah an die Heizung gehängt. Es war im Eimer. Ich rief den Künstler an und beschrieb, was passiert war. Er sagte, da kann ich Ihnen nicht helfen, und legte auf. Als meine Kinder die Ruine sahen, triumphierten sie. Ihre Expertise hatte gewonnen.

Sie beobachten den Kunstmarkt seit mehr als vierzig Jahren. Wie haben sich Künstler verändert?

Meine Frau und ich verbringen jeden Sommer einen Monat in Los Angeles, weil es dort die vitalste Kunstszene gibt. Jeden Tag besuchen wir zwei bis drei Künstler in ihren Ateliers. Mich verblüfft, wie viel strategisches Kalkül uns begegnet. Oft sagt eine Stimme in mir: »Es ist alles im Schaufenster, aber im Laden ist gar nichts.« Der Bohemekünstler, der in seinem privaten Kokon versponnen ist und in den Tag hinein lebt, ist ebenso ausgestorben wie der Politkünstler, der wie ein Gladiator öffentlich gegen wilde Bestien kämpft und mit seinem Blut den Sand befleckt. Man kann heute drei Sorten Künstler unterscheiden. Typ eins misst sich an seinen Zeitgenossen, Typ zwei an der Kunstgeschichte. Der Inbegriff von Typ zwei ist der in Berlin lebende Rumäne Adrian Ghenie. Er weiß so gut wie alles über die Größen der Kunstgeschichte, aber so gut wie nichts über die Celebrity-Künstler der Gegenwart. Der dritte Typ sind junge Leute, die den Markt studieren wie Investmentbanker an der Wall Street. Sie wollen Cash, so viel und so schnell wie möglich, und laufen mit gefälligen Werken dem Geld hinterher. Da sie keine künstlerische Mission haben, lässt es sie kalt, wenn man sie als Schoßhunde der Reichen und Mächtigen verspottet und ihre Arbeiten als bloßen Zierrat für Bungalows in Beverly Hills abtut. Die meisten von ihnen verglühen wie Leuchtraketen, aber einige müssen nach ihrem Ausflug in die Kunst nie wieder arbeiten. Ich denke, vier von fünf Künstlern, die heute auf dem Kunstmarkt gehandelt werden, sind in zwanzig Jahren vergessen.

Der Maler Markus Lüpertz meint, ein zweistelliger Millionenpreis sei für ein Kunstwerk der Todesstoß: »Wenn sich die Leute die Kunst von Gerhard Richter ansehen, denken sie nur noch an die hohen Summen.«

Lüpertz hat recht. Was etwas kostet, beeinflusst unterschwellig, was wir sehen. Bei Richter sehen viele keine Kunst, sondern Geldscheine. Dass Kunst so populär geworden ist, liegt auch daran, dass sie so teuer geworden ist. Siebenstellige Preise faszinieren Menschen. Man kann die Regel aufstellen: Je länger die Schlangen vor einem Museum, desto teurer die ausgestellten Bilder.

Astronomische Preise haben aber auch ihr Gutes. Am Empfangstresen von Sotheby’s stand mal ein älteres Ehepaar mit einem Objekt, das es mit größter Sorgfalt verpackt hatte. »Ein Familienerbstück, das wir über alles lieben«, sagten sie und wollten es kaum aus der Hand geben. Als der hinzugerufene Sotheby’s-Experte so diplomatisch wie möglich zu verstehen gab, das Objekt habe keinen finanziellen Wert, waren die beiden nicht wiederzuerkennen. Dieselben Menschen, die das Objekt eben noch mit Sorgfalt und Liebe behandelt hatten, warfen es achtlos in den Karton zurück. Weil es keinen Geldwert hatte, war die Liebe verschwunden und das Objekt nicht länger würdig, geschützt zu werden. Seit diesem Augenöffner halte ich hohe Preise für einen Segen. Sie garantieren Pflege und Schutz der Kunst.

Wie viele Menschen gibt es, die für Kunst ein Vermögen ausgeben?

Der Kunstmarkt ähnelt einer Pyramide. Die Spitze bilden rund dreißig High Roller, die den Willen und die Mittel haben, für ein einzelnes Kunstwerk mehr als hundert Millionen Dollar auszugeben. Dazu kommen hundert bis 125 Personen, die fünfzig Millionen für ein Werk ausgeben. Bei Objekten für eine Million Dollar gibt es einige Tausend Käufer. Den Fuß der Pyramide bilden 85 Millionen Menschen, die auf Ebay an Kunstversteigerungen teilnehmen. Um die Spitze der Pyramide muss sich niemand Sorgen machen: Seit 2012 hat sich die Zahl der Milliardäre mehr als verdoppelt, und ich gehe davon aus, dass diese Entwicklung so weitergeht.

Unterscheiden Sie bei Kunstwerken zwischen Preis und Wert?

Ja, denn beides kann himmelweit auseinanderklaffen. Ich war 1973 in Avignon bei der letzten Picasso-Ausstellung, die Picasso noch selbst konzipiert hatte. Gezeigt wurden 201 Bilder, die er von September 1970 bis Juni 1972 gemalt hatte. Die Reaktionen der meisten Kritiker waren verheerend: Ein seniler alter Mann, peinlich, dass er überhaupt noch malt und diese Bilder auch noch auszustellen wagt! Heute gilt Picassos Spätwerk als ebenso bedeutend wie die Bilder aus seiner blauen Periode. Es gehört zur Faszination des Kunstmarktes zu beobachten, wie brutal und irrational sich der vorherrschende Geschmack wandelt. Wie in der Mode kann morgen das Gegenteil von heute gefragt sein.

Ein Bild von Martin Kippenberger trägt den schönen Titel Selbstjustiz durch Fehleinkäufe. Bei welchem Künstler lagen Sie total daneben?

Ich habe Ross Bleckner eine Weltkarriere vorausgesagt und vor dreißig Jahren Bilder von ihm gekauft. Heute sind sie weniger wert als damals. Seine Erfolgskurve verlief anfangs steil nach oben, aber 1995 zeigte das Guggenheim-Museum in New York eine Bleckner-Ausstellung, die schlecht zusammengestellt war. Eine Einzelschau in einem Topmuseum kann Sie in den Himmel oder in die Hölle befördern. Bleckners Marktwert hat sich von der schlampig gemachten Guggenheim-Schau nie wieder erholt.

Auf der Liste der reichsten Deutschen steht Gerhard Richter mit 700 Millionen Euro Vermögen auf Platz 220. Karl Lagerfeld besitzt nur halb so viel. Wundert es Sie, dass man mit einem Pinsel reicher werden kann als der Chef eines weltumspannenden Modeimperiums?

Nein, aber Sie vergessen, das Wichtigste zu erwähnen. Bei Richter und Lagerfeld war Geld keine Sekunde lang die Triebfeder, trotzdem sind beide Multimillionäre geworden. Das stimmt einen doch froh.

Larry Gagosian hat es vom Betreiber eines Postershops in Santa Monica zum weltweit mächtigsten Kunsthändler gebracht und setzt pro Jahr rund eine Milliarde Dollar um. Es heißt, wechselt ein Künstler zu Gagosian, steigen die Preise seiner Arbeiten um rund fünfzig Prozent.

Gagosian hat es geschafft, sich zu einer Marke zu machen wie Apple oder Porsche. Jemand hat ausgerechnet, dass 55 Prozent aller lebenden Künstler, die in Auktionskatalogen vertreten sind, bei ihm unter Vertrag stehen. Seine Machtstellung und Marktdominanz sind einmalig in der Geschichte der Kunst. Trotz seines kommerziellen Erfolgs geht er künstlerisch nie Kompromisse ein. Seine Kataloge sind optimal gemacht, jedem Künstler offeriert er die besten Bedingungen für Ausstellungen. Das bewundere ich. Kürzlich schwärmte mir ein Sammler von einem Maler vor. Der Name fiel ihm nicht ein, aber eins wusste er genau: »Er ist bei Gagosian!« Es klang wie eine magische Formel, mit der Stein zu Gold wird.

Niemand kauft mehr Kunst als die Herrscherfamilie von Katar. Der jährliche Etat für Ankäufe soll bei einer Milliarde Dollar liegen. Gelagert wird die Kunst in der Schweiz.

Die Museen, die in Katar entstehen, um diese Kunst zu zeigen, gehören zu den ambitioniertesten kulturellen Megaprojekten des 21. Jahrhunderts. In zehn, zwanzig Jahren wird Doha für Kunstliebhaber ein Muss sein wie Rom, Florenz oder Sankt Petersburg. Das 2008 eröffnete Museum für Islamische Kunst ist der erste Beweis für die Qualität der Architektur, die in Doha entsteht. Es ist meines Erachtens das schönste Gebäude, das I. M. Pei je entworfen hat. Geplant sind sieben bis acht dieser sensationellen Museen.

Die einflussreichste Frau in der Kunstwelt ist Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, die 1983 geborene Schwester des Emirs von Katar. Sie entscheidet, welche Kunst gekauft wird. Welche Erfahrungen haben Sie mit ihr gemacht?

Sie ist eine Art Katharina von Medici in der Wüste. Sie kauft intelligent und mit einem extrem hohen Sinn für Qualität. Es wird eine Sensation sein, wenn das Publikum eines Tages zu sehen bekommt, was sie für Katar erworben hat. Mehr kann ich nicht sagen, weil sie auf extreme Diskretion besteht.

2012 haben Sie Ihre letzten Anteile an Phillips de Pury an den russischen Luxuskonzern Mercury verkauft, seit 2015 betreiben Sie mit Ihrer zweiten Frau die Firma de Pury de Pury. Was tun Sie?

Wir entdecken neue Künstler, beraten Klienten beim Aufbau einer Sammlung und führen Kunstauktionen im Internet durch. Wir brauchen nur noch Telefon und Computer und sind deshalb so frei wie nie zuvor in unserem Leben.

Das Kunstvolk betet das Rebellische und Subversive an, strotzt aber vor Konformität. Wollen Ihre Kunden nicht alle irgendwas von Gursky, Richter oder Koons haben?

Ich sage ihnen, sie tun sich keinen Gefallen, dieselbe Welle zu surfen wie tausend andere auch. Herdenverhalten verspricht weder Wertsteigerung noch Distinktionsgewinn. Wenn Sie Novize sind, eruiere ich als Erstes Ihren Geschmack. Wir gehen Kunstbücher durch, fahren zur Messe nach Basel oder Miami und finden heraus, auf was Sie ansprechen. Sobald ich weiß, wie Sie ticken, schlage ich Ihnen Werke zum Kauf vor, die ich für sehr gut halte und die in meinen Augen das Potenzial haben, im Wert zu steigen. Der größte Fehler von Anfängern ist, ein Bild mit den Ohren zu kaufen. Wichtiger als die Expertisen von Fachleuten ist, dass Sie Freude an einem Objekt haben. Dafür ist die Kunst schließlich da.

Ihre goldene Regel für Neulinge, die sich keinen Kunstberater leisten wollen?

Verfolgen Sie, was Künstler sammeln. Künstler haben den geschultesten und gnadenlosesten Blick von allen – und ihre Augen schauen in die Zukunft.

Sie sagen Künstlern wie Urs Fischer, Mark Bradford und Alex Israel eine goldene Zukunft voraus. Ist das eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, weil Ihr Urteil auf dem Kunstmarkt Gewicht hat und Sie selbst als Käufer auftreten?

Da ist etwas dran. Wenn ich auf Instagram ein Foto eines Kunstwerks veröffentliche, gibt es bei Käufern eine Schwarmreaktion, und der Marktwert des Künstlers geht nach oben. Aus diesem Grund gibt es Künstler, die mich bitten, Fotos ihrer Arbeiten auf Instagram zu veröffentlichen. Meine Frau sagt, ich solle endlich aufhören, meine Lieblinge zu posten, denn dadurch werden sie so teuer, dass ich sie mir selbst nicht mehr leisten kann.

Übertreibt Ihre Frau?

Nein. Bei mir in der Nähe gibt es ein Restaurant mit dem Namen »Novikov«. Weil ich finde, dass die Bartheke des Lokals cool aussieht, habe ich sie fotografiert und das Bild auf Instagram veröffentlicht. Unter dem Foto stand #novikov. Daraufhin fragten mich eine Menge Leute, wo sie einen Novikov kaufen können.

»Meine erste Auster war wie der Biss in einen Kosmos, den ich noch nicht kannte, aber längst liebte«

Jürgen Dollase

Mit 23 gründet er die psychedelische Band Blitzkrieg und wird zehn Jahre lang ein kettenrauchender LSD-Hippie mit schwarz lackierten Fingernägeln, der sich von Frikadellen und Wiener Schnitzeln ernährt; heute ist er der einflussreichste Restaurantkritiker des Landes: Jürgen Dollase über zwanghafte Redundanzesser und die degustative Missionarsstellung, über Gourmet-Spießer, die immer nur Foie gras bestellen und die Herausforderung, in Fett marinierte Schafsaugen, fermentierte Ameisen und frittiertes Moos zu essen

Sie waren bis zu Ihrem 35. Lebensjahr ein kulinarischer Analphabet. Wie kam das?

Ein mit fünf Jahren erlittenes Trauma hatte mich zu einem zwanghaften Redundanzesser gemacht. Meine Großeltern lebten zur Miete auf einem Bauernhof in Oberhausen-Alstaden. Wenn ich das Wochenende bei ihnen verbrachte, spielte ich mit den Gänsen, die auf dem Hof herumliefen. Eines Sonntags war ich bei den Bauern zum Mittagessen eingeladen. Als ein gebratenes Tier auf den Tisch kam, wurde mir gesagt, dies sei die Gans, mit der ich immer so gern gespielt hätte. Von diesem Tag an war ich blockiert. Ich aß nur noch Fleisch, das keinem konkreten Tier zugeordnet werden konnte. Frikadellen konnte ich nur essen, weil man mir sagte, sie kämen aus der Fabrik. Zu meinem Fimmel gehörte, dass ich nichts mehr aß, was fettig, glibberig oder schwabbelig war. Inzwischen weiß ich, dass sehr viele Menschen ähnliche Traumatisierungen erlebt haben. Was Essen angeht, sind wir alle Psychopathen. In uns herrschen Diktaturen, deren Potentaten Namen tragen wie Mutter oder Jugendherbergsessen.

Nach dem Abitur gingen Sie zum Bundesgrenzschutz, anschließend schlossen Sie sich der Rockband Speed Kills an.

Wir waren berüchtigt. Jedes Stück dauerte etwa eine Stunde und begeisterte die Zuschauer in dem Maße, wie sie vollgedröhnt waren. Beim Bassspielen lief mir schon mal das Blut von den Händen, weil ich statt mit Plektrum mit den Fingern spielte und es so intensiv wurde.

Mit 23 gründeten Sie die Band Blitzkrieg.

Wir suchten einen deutschen Namen, der international verständlich war. Nach ein paar Monaten mussten wir uns wegen rechtlicher Probleme umbenennen, weil es bereits eine englische Band gab, die Blitzkrieg hieß. Unser neuer Name war Wallenstein.

Warum benannten Sie eine Rockband nach einem ermordeten böhmischen Feldherrn des 16. Jahrhunderts?

Weil wir beide im September geboren sind und ich damals ein kosmisch veranlagter Hippie war mit sehr langen Haaren, schwarz lackierten Fingernägeln und Schminke um die Augen. Da Golo Mann damals gerade seine Wallenstein-Biografie veröffentlicht hatte, schickte unsere Plattenfirma ihm Musik von uns. Er schrieb einen Brief zurück, in dem es hieß, das sei Musik mit sehr viel Intensität, aber viel anfangen könne er mit ihr nicht.

Warum prangte auf der Hülle der zweiten Wallenstein-Platte Mother Universe ein Foto Ihrer Großmutter?

Meine Oma ist Jahrgang 1887 und gehörte zu jenen wunderbaren alten Damen, die in sich hineinschmunzelten, wenn im Fernsehen wilde Rockmusik lief. Sie hatte so viel im Leben gesehen, dass sie sich niemals über irgendwas aufregte. Ich habe das Cover auch unter LSD-Einfluss geprüft: Ha, es war gut! Leute, die ein bisschen was von dieser Droge verstehen, werden sofort wissen, was ich meine: Wenn man nicht Opfer der Droge ist, aktiviert der LSD-Blick analytische Wahrnehmungen. Mit bestimmten Leuten wollte man hinterher nichts mehr zu tun haben, weil sie bescheuerte Verhaltensweisen zeigten. Mit dem Bild meiner Oma war aber alles in Ordnung. Psychedeliker würden sagen, es hatte die richtigen Zusammenhänge und, kosmologisch gesehen, seine Ordnung.

Die französische Musikzeitschrift Best kürte Mother Universe zur LP des Monats, Begründung: »Die Musik von Wallenstein ist einmalig. Es gelingt ihnen, eine Synthese von reiner, melodischer Musik und hartem, brutalem Rock und unfassbaren, an Wahnsinn grenzenden Empfindungen zu finden.«

Wenn man was drin hat, kann man das so sehen. Das Drogenohr hört ja ein bisschen anders. Wir haben psychedelisch korrekte Musik gemacht, die unter Drogeneinfluss sehr gut wirkte. Ich hatte enge Beziehungen zu einer Kommune in Viersen am Niederrhein, die indische Musik hörte und sehr mit fernöstlicher Philosophie zugange war. Wir waren in einer Phase des LSD-Konsums angelangt, in der es keine Halluzinationen mehr gab. Für uns waren Drogen ein todernstes Wahrheitskonzept. Drogen waren unser Leben. Wir verstanden Leute nicht, die sich Drogen reinschmissen, nur um in ihrem Kopf irgendwelche irren Kinoeffekte zu erzeugen und dann staunend und mit offenem Mund rumzuliegen. Das war eine andere Abteilung. Mit der hatten wir nichts am Hut. Uns ging es um ein psychedelisches Klarbewusstsein. Das war sehr viel erfreulicher. Man hatte das Gefühl, irgendwo angekommen zu sein, wo die Dinge so sind, wie sie tatsächlich sind.

Bei einer Studiosession spielten Sie die deutsche Nationalhymne auf dem Mellotron. Wie klang das?

Ungefähr so aggressiv verzerrt wie The Star-Spangled Banner von Jimi Hendrix. Der Song ist leider nie veröffentlicht worden. Der Chef der Plattenfirma fand ihn aus irgendwelchen Gründen zu heftig.

Es kommt vor, dass Menschen von LSD-Trips nicht wieder runterkommen. Ist Ihnen das auch passiert?

Mir nicht, aber unser holländischer Bassist hat leider einen bösen Schaden abgekriegt. Das Problem beginnt, wenn Ihr Trockenbewusstsein die großen, von der Droge induzierten Impressionen nicht in den Griff bekommt. Dieses Hängenbleiben im Zwischenbereich führt zu Psychosen.

Ihr Song Charline kletterte 1979 bis auf Platz 17 der deutschen Charts, Sie traten in der ZDF-Sendung Disco auf und spielten mehr als 200 Konzerte im Jahr. Alles auf LSD?

Nein. Mitte der Siebziger wurde es dann doch ein bisschen unerfreulich mit den Drogen. Im Supermarkt kam man wegen der vielen Lichter nicht mehr zurecht. Man konnte sich nicht mehr normal bewegen, weil man immer ein bisschen woanders war. Ich aß kaum noch und nahm sehr stark ab. Einer kam mit der Idee, wir könnten uns zur Beruhigung Opium spritzen. Das war das einzige Mal, dass ich gespritzt habe. Meine kleine Opium-Kur endete in einem Dämmerzustand. Danach wurde ein Gefühl in mir von Tag zu Tag stärker: Mein Gott, Denken ist aber auch schön! Mein Gehirn sprang wieder an und machte Pläne, wie es denn weitergehen soll. Das war eine schöne Erfahrung. Ich habe dann mit Drogen nie mehr was Größeres zu tun gehabt.

1983 wurde Wallenstein aufgelöst.

Die Neue Deutsche Welle kam auf, und da wir Englisch sangen, war unsere Zeit zu Ende. Gesundheitlich war ich auch nicht übermäßig gut in Form: zu viel Alkohol und jeden Tag drei Schachteln Roth-Händle. Ernährt habe ich mich von Wiener Schnitzeln, Frikadellen und Hamburgern. Als ich kaum noch die Treppen hochkam, sagte mein Internist: »Für einen Siebzigjährigen sind Sie in ziemlich guter Verfassung.« Ich war aber erst Anfang dreißig.

Sie haben dann 15 Jahre lang wie besessen gemalt, Ihre Bilder aber weder ausgestellt noch verkauft. Wie wurde die Gourmandise zu Ihrem Lebensinhalt?

Im Kunstseminar an der Universität lernte ich 1976 meine heutige Frau kennen. Sie ist es, die meine kulinarische Menschwerdung bewirkt hat. In den ersten Jahren schaute sie mir beim Fast-Food-Essen noch kommentarlos zu und schwieg, wenn ich Garnelen als ekliges Gewürm beschimpfte. Als wir dann aber Anfang der Achtziger in Ostende an den Fischrestaurants im Hafen entlangliefen und ich mich weigerte, in eins der Lokale einzukehren, fing sie plötzlich an zu weinen. Von diesem Moment an war mir mein verklemmtes Essverhalten unglaublich peinlich. Es hat dann noch etwas gedauert, mich auf Kurs zu bringen, aber eines Tages war es so weit: Beim Anblick von Fisch würgte es mich nicht länger, und ich aß meine erste Schnecke. Meine erste Auster war wie der Biss in einen Kosmos, den ich noch nicht kannte, aber längst liebte. Es war wie ein Dammbruch: Ich war infiziert vom Kulinarischen.

Sie brachten sich in jahrelangen Selbstversuchen das Kochen auf höchstem Niveau bei, studierten die besten Köche der Welt und notierten Ihr Wissen auf Tausenden Karteikarten.

Wir hörten mit dem Rauchen auf und steckten das eingesparte Geld in Fünf-Mark-Stücken in eine Sparbüchse. Mit diesem Etat besuchten wir Restaurants mit zwei oder drei Michelin-Sternen oder mindestens 18 Punkten im Gault-Millau. Am Ende des Essens hatten wir oft das Gefühl, Geld rausgeschmissen zu haben, ich wäre aber nie darauf gekommen, unseren Ärger zu Papier zu bringen. 1998 las ich ein Vorwort des Publizisten Johannes Gross zu einem Buch des Sternekochs Harald Wohlfahrt, bei dem ich öfter gegessen hatte. Weil mich der schlappe Text kolossal aufregte, tippte ich einen Rundumschlag, der ein paar Schreibmaschinenseiten lang war, und schickte ihn Gross. Ein paar Wochen später wurde ich eingeladen, für die FAZRestaurantkritiken zu schreiben. Da meine Frau mir gerade zum Geburtstag einen Restaurantbesuch beim Großmeister Alain Ducasse in Paris geschenkt hatte, schrieb ich darüber meinen ersten Artikel. Da war ich immerhin schon 51.

Sie sind zum einflussreichsten Gastronomie-Kritiker des Landes avanciert. Wie viele Restaurants besuchen Sie im Jahr?

In beruflicher Absicht etwa 130.

Werden Sie erkannt?

Von den Kellnern eher nicht, aber ich habe schon renommierte Sommeliers erlebt, denen die Hände zitterten, als sie mir einschenkten.

Sie unterscheiden zwischen Restauranttestern und Restaurantkritikern. Warum?

Die meisten Tester sind Schaumschläger, die irgendwelchen Unsinn schreiben, weil ihnen der professionelle Unterbau fehlt. Ihre Sachkenntnis über das Kochen ist armselig. Ein Kritiker meckert nicht rum, sondern macht transparent, was vor ihm auf dem Teller liegt. Zur analytischen Restaurantkritik gehört, dass man schreibt, wer in dieses Restaurant gehen soll. Wer Heino will, sollte nicht in die Oper gehen. Ein Kritiker ist am besten zur Hälfte Koch und zur Hälfte Intellektueller. Wenn man aus eigener Praxis weiß, wie einfach es ist, das Publikum mit Effekten zu beeindrucken, verliert man den bewundernden Laienblick auf eher mittelprächtige Leistungen. Meine Erfahrungen beim Kochen kamen bei den Köchen von Anfang an gut an. Sie hatten das Gefühl, endlich ist da mal jemand, der weiß, wo vorn und hinten ist. Von einigen Zusammenhängen verstehe ich mehr als der Koch selbst. Das ist normal. Ein Künstler ist auch nicht gehalten, sein Werk zu begreifen. Ein Ornithologe weiß mehr über Vögel als ein Vogel.

Ihre Frau arbeitet halbtags als Kunstlehrerin. Warum ist sie fast immer dabei, wenn Sie Restaurants testen?