2,99 €

Mehr erfahren.

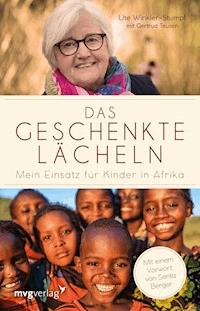

- Herausgeber: mvg Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Das Leben von Ute Winkler-Stumpf verlief 51 Jahre lang eher unaufgeregt. Die engagierte Lehrerin hatte einen erfüllenden Beruf und eine glückliche Familie. Doch ein Fernsehbericht über Kinder in Afrika, denen die schreckliche Krankheit Noma das Gesicht zerstört hatte, änderte ihr Leben in einem Ausmaß, das sie sich damals selbst noch nicht hätte vorstellen können. Ergreifend erzählt Ute Winkler-Stumpf, wie sie vor rund 25 Jahren die Hilfsaktion Noma e. V. gründete, um den Kindern Afrikas ihr Lächeln zurückzugeben. Es ist die Geschichte einer Frau, die Schlimmeres gesehen hat, als sich viele von uns vorstellen können. Doch dabei hat sie trotz aller Rückschläge nie die Zuversicht verloren, sondern beharrlich für ihre Überzeugung gekämpft: dass es jedes Kind auf der Welt verdient, lächeln zu können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 251

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

Originalausgabe, 3. Auflage 2023

© 2018 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Alle im Buch genannten Zahlen basieren auf dem Stand vom 31.12.2016.

Redaktion: Silke Panten, Berlin

Umschlaggestaltung: Laura Osswald, München

Umschlagabbildung: IStock/Bartosz Hadyniak

Fotografie der Autorin: Caroline Wimmer Fotografie, Berlin

Satz: inpunkt(w)o Haiger, www.inpunktwo.de

ISBN Print 978-3-86882-889-4

ISBN E-Book (PDF) 978-3-96121-137-1

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96121-138-8

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

Inhalt

Geleitwort

von Jean Ziegler

Vorwort

von Senta Berger

Eine kleine Einführung

Hilfsaktion Noma e. V.

Kapitel 1

Wie alles begann

Kapitel 2

Familienzuwachs

Kapitel 3

Heimat(los)

Kapitel 4

Auf Messers Schneide

Kapitel 5

Kinderhäuser und Ernährungsstationen

Kapitel 6

Der schmale Grat

Kapitel 7

Wie es weitergeht

Epilog

Geleitwort

von Jean Ziegler

Selten habe ich ein so erschütterndes, kluges und hoffnungsvolles Buch gelesen.

Wer an der Welt nicht verzweifeln will, sollte unbedingt Ute Winkler-Stumpfs Buch DasgeschenkteLächeln lesen. Es zeigt, wie ein einzelner, mutiger Mensch, unterstützt von einer liebenden Familie und einer aktiven, solidarischen Gemeinschaft, afrikanische Kinder von einer der fürchterlichsten Krankheiten der Welt – Noma – heilen und befreien kann.

Der französische Schriftsteller Georges Bernanos sagt: »Gott hat keine anderen Hände als die Unseren.«

Jean Ziegler

Vorwort

von Senta Berger

Bitte machen Sie keine großen Worte, bat mich die Autorin dieses Buches Ute Winkler-Stumpf. Ich fürchte, diesem Wunsch kann ich nicht ganz entsprechen. Es sollen angemessene Worte sein. Aber wenn man das Leben von Ute Winkler-Stumpf betrachtet und beschreiben will, werden einige »große« Worte schon darunter sein müssen.

Ihre Lebensentscheidungen sind beachtenswert. Der Wunsch, die christliche Nächstenliebe zu leben, führte sie in ihren jungen Jahren in ein Kloster und wenig später in die Mitte des Lebens. Als Ehefrau, als Mutter, als Lehrerin, als Mitbürgerin, Mitdenkerin. Eine Frau, die in keinem Augenblick ihres Lebens ihre mitmenschlichen Gedanken und Aufgaben zur Seite schieben konnte oder wollte.

Ich lernte Ute Winkler-Stumpf in einer Künstlergarderobe des Prinzregententheaters in München kennen. Das muss Ende der 1990er-Jahre gewesen sein. Ich hatte eine festlich-weihnachtliche Veranstaltung vor mir, mit Kammermusik und weihnachtlichen Geschichten und Gedichten. Es gab damals einen sehr engagierten Regisseur, der unter anderem bei den alljährlichen Spendenkalender-Beiträgen von Sternstunden e. V., der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks, mitarbeitete. Er hieß Christian Herrmann. Seine Aufgabe war es zudem, geeignete, willige und möglichst prominente Paten zu seinen Kalender-Filmprojekten zu finden, die sich im Fernsehen für Menschen in Not einsetzen würden. Christian Herrmanns hervorragendste Eigenschaft war (und ist) seine Dickschädeligkeit. Diese wurde nur noch übertroffen durch die Hartnäckigkeit von Ute Winkler-Stumpf.

Ich hatte damals halbherzig zugesagt, in der Sendung des »Sternstunden-Kalenders« eine öffentliche Patenschaft für Noma-Kinder zu übernehmen, ohne erst einmal zu wissen, was diese Krankheit mit ihren schrecklichen Auswüchsen denn ist. Aber auch nachdem ich mich über Noma informiert hatte – die Krankheit war in unseren Breiten so gut wie unbekannt und das Internet gab es noch nicht –, hatte ich nur eine vage Vorstellung davon. Aus einer halbherzigen Zusage, einen kurzen Text für Sternstunden in die Kamera zu sprechen, wurde auf Christian Herrmanns Drängen und Überzeugungsarbeit hin eine erste Begegnung mit Ute Winkler-Stumpf und einem ihrer ersten Noma-Kinder. Ich denke, der kleine Junge hieß Hamidou.

Ich war auf die grausame Verunstaltung, die durch Noma geschieht, vorbereitet worden. Dennoch war ich sehr erschrocken, als ich das Gesichtchen des Kindes sah. Zwei große schöne Augen. Kein Mund, kein Kiefer. Ein kleiner scheuer und dennoch zutraulicher Junge. Die selbstverständliche Art von Ute Winkler-Stumpf mit dem Kind, aber auch mit mir umzugehen, beeindruckte mich.

Wenig später, nach unserem kurzen Zusammentreffen in meiner Garderobe, ging ich auf die Bühne und sprach die großen, traditionellen Texte der Weihnachtszeit von Versöhnung und von Nächstenliebe. In Gedanken war ich die ganze Zeit bei dem kleinen Jungen und bei der Frau, die ihn begleitet hatte.

Im Laufe der Jahre habe ich eine Ahnung von der Aufgabe bekommen, die Ute Winkler-Stumpf sich gestellt hat.

Eine Lebensaufgabe.

Dieses wunderbare Buch handelt von Mitmenschlichkeit, von Liebe und Mut.

Ich bewundere diese Frau, gerade weil sie uns zeigt, was ein Mensch bewirken kann. Keine überlebensgroße, sagenhafte Heldin. Sondern ein Mensch – wie du und ich.

»Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.« Dieser Satz von Erich Kästner bringt es auf den entscheidenden Punkt.

Ihre

Senta Berger

Eine kleine Einführung

Hilfsaktion Noma e. V.

»Punkt – Punkt – Komma – Strich – fertig ist das Mondgesicht.« Kennen Sie diesen Kinderreim? Mit solch minimalem Einsatz lässt sich ein Gesicht zeichnen. Augen, Nase, Mund – und schon ist es fertig, der Smiley als Sinnbild des Lächelns.

Unser Gesicht spricht Bände: Die Augen blinzeln bei Sonnenschein, weiten sich vor Angst oder verengen sich, wenn wir uns konzentrieren. Die Nase lässt sich rümpfen oder blähen. Der Mund verzieht sich zu einem Lächeln oder zuckt bei Missfallen. Über das Gesicht stellen wir unsere Seele zur Schau – zeigen anderen Menschen, wie es in uns aussieht. Ohne die Botschaften des Gesichts ist Kommunikation unter den Menschen kaum denkbar. Manche Menschen lesen in Gesichtern wie in einem offenen Buch.

Aber was wäre, wenn das nicht so funktioniert, wie man möchte? Was, wenn man keine Kontrolle über seinen Gesichtsausdruck hat? Kinder, die an Noma erkrankt sind, haben eine große Scheu, ihr Gesicht zu zeigen. Sie wirken ernst und eingeschüchtert, haben gelernt, dass ein Lächeln mit ihrem Gesicht wie eine Fratze wirkt. So sehr, dass sich Menschen abwenden, um das Entsetzen zu verbergen. Das ist auch der Grund, warum Sie weder im Innenteil noch auf dem Cover dieses Buches Fotos von an Noma erkrankten Kindern finden werden. Gerne können Sie sich auf der Homepage der HilfsaktionNomae. V. (www.hilfsaktionnoma.de) einige Fotos und auch einen Film anschauen. In diesem Buch selbst müssen die Worte genügen.

Das geschenkte Lächeln ist ein Buch, in dem ich Ihnen von meinem Einsatz für die Kinder in Afrika erzählen möchte. Es geht dabei um die Hilfsaktion Noma e. V., die ich vor über 20 Jahren gründete, um an Noma erkrankten Kindern zu helfen. Als ich zum ersten Mal mit kleinen Noma-Patienten zu tun hatte, musste ich um Fassung ringen. Eine solch grausame Krankheit hatte ich bis dahin noch nie gesehen. Was ich aber am meisten vermisste, war das Kinderlachen. Wie grausam kann eine Krankheit sein, die den Kindern das Lächeln stiehlt?

Angesichts der schrecklichen Reichweite der Entstellungen ist es fast profan, über das Lachen zu philosophieren. Manchmal haben die Bakterien (einen speziellen Erreger hat man bislang nicht gefunden) den Kiefer oder die Nase derart zerstört, dass Essen und Trinken nicht mehr möglich sind. Die betroffenen Kinder werden von ihren Familien versteckt, weil es als böses Omen gilt, sie den Blicken anderer Menschen auszusetzen.

Trotzdem ist es für mich mit am schlimmsten, dass die Kinder durch die Krankheit der Möglichkeit beraubt wurden, Emotionen durch die Mimik auszudrücken. Zum Lächeln braucht man beispielsweise 43 verschiedene Gesichtsmuskeln. Sind diese zerstört, können sie auch durch aufwendige Operationen nur bedingt wiederhergestellt werden, ebenso wie auch Kiefer- und Wangenknochen sich nur schwer rekonstruieren lassen.

Die Krankheit Noma unter Kontrolle zu bringen und dabei auch in die Prävention zu investieren, ist ein wichtiger Teil unserer Vereinsarbeit. Das größte Geschenk jedoch ist, wenn die Kinder wieder lachen können. Denn bei aller Unterschiedlichkeit der Menschen in Kultur, Sprache und Aussehen – eines haben sie doch gemeinsam: das Lachen und das Lächeln, ein Ausdruck von Glück und Freude gleichermaßen.

Ein herzerfrischendes Kinderlachen ist immer noch der beste Beweis dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hilfsaktion alles richtig machen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihre

Ute Winkler-Stumpf

Kapitel 1

Wie alles begann

Die Geschichte beginnt am 31. August 1994. Es waren Sommerferien in Bayern – und ich als Lehrerin hatte frei. An diesem Mittwochabend saß ich noch spätabends vor dem Fernseher und schaltete durch die Programme. Ich war auf der Suche nach leichter Kost. Es war 23 Uhr und auf RTL lief gerade stern TV mit Günther Jauch.

Die Kamera schwenkte über eine kleine Gesprächsrunde, neben dem Moderator saß ein Mann mit ernster Mine und neben ihm ein kleiner afrikanischer Junge namens Issaka. Sein Gesicht schien auf einer Gesichtshälfte dunkler als auf der anderen Seite. Was war das? Ich hörte, wie Günther Jauchs Gesprächspartner, ein Mann namens Yvan Muriset, über Afrika erzählte. Er berichtete von einer Reise durch Niger und davon, dass er in der Wüste Kinder vor die Kamera bekam, wie er sie so noch nirgendwo gesehen hatte. Muriset sagte, die Kinder litten an einer Krankheit, die Noma hieß.

Noma ist eine bakterielle Erkrankung, die fast ausschließlich unter- und mangelernährte Kinder in Entwicklungsländern betrifft. Die krank machenden Keime beginnen meist an der Wangenschleimhaut mit der Bildung von Geschwüren und zerstören das betroffene Gewebe. Von dort aus befällt Noma auch tiefere Gewebsschichten, wie Muskulatur und Knochen. Unbehandelt breitet sich die Infektion über das gesamte Gesicht aus. Das kann zu einer Beeinträchtigung vieler wichtiger Körperfunktionen wie Essen, Sprechen, Riechen, Sehen und Hören führen. Die erfolgreichste Bekämpfung der Krankheit wäre eine Verbesserung der Lebensverhältnisse in Entwicklungsländern, da sich Noma bei Nahrungsmangel und schlechter Hygiene ausbreiten kann.

Jetzt wurden Bilder eingeblendet, grausame Bilder. Günther Jauch erklärte, was die Zuschauer nun sahen. Der kleine Issaka sollte auch so ein entstelltes Gesicht gehabt haben! Kaum vorstellbar, denn der kleine Bub saß ruhig und anscheinend unversehrt auf dem großen roten Sofa. Mit eindringlichen Worten wies der Moderator darauf hin, dass die kommenden Aufnahmen nichts für schwache Nerven seien. Wie recht er hatte. Ich schnappte nach Luft – und schaltete um. Nein, das wollte ich nicht sehen. Nachher könnte ich nicht mehr schlafen, dachte ich.

Es dauerte jedoch nur einen Moment, da hatte die Neugier gesiegt und ich schaltete wieder zurück auf RTL. Mit einer Mischung aus Faszination und Entsetzen schaute ich den Bericht an, der von der Arbeit der Schweizer Stiftung Sentinelles handelte. Jede Information saugte ich auf, notierte gedankenverloren den Namen des Schweizer Studiogastes Yvan Muriset auf den Rand einer Tageszeitung. Die Adresse, unter der man weitere Informationen anfordern konnte, schrieb ich direkt daneben.

In dieser Nacht schlief ich tatsächlich schlecht. Aber nicht, weil mich die schockierenden Bilder bis in die Träume verfolgten. Es war vielmehr eine Idee, die sich in meinem Kopf festgesetzt hatte und über die ich nicht mehr aufhören konnte nachzudenken. Es war der Wunsch, diesen Kindern zu helfen.

Runder Tisch bei Familie Winkler-Stumpf

Am Morgen nach der Sendung brannte ich bereits darauf, meiner Familie von meinen Gedanken und Überlegungen zu berichten. Mein Mann Paul und unsere Söhne Vasco (damals 17) und Mathis (damals 20) saßen bereits am Tisch, als ich zum Frühstück kam. Zwischen Kaffee und Brötchen sprudelte es aus mir heraus. Haarklein erzählte ich alles, was ich am Abend zuvor erfahren hatte, und schilderte die Bilder bis ins kleinste, grausame Detail.

Um mich herum wurde es still. Schließlich brach Paul das Schweigen: »Und was genau willst du dagegen machen?«, fragte er.

Auf diese Frage hatte ich gewartet: »Helfen natürlich! Ich werde eine Aktion der Hilfe an den Schulen in Regensburg initiieren. Und dann holen wir so ein Kind nach Regensburg und lassen es hier operieren.«

»Moment, Moment«, stoppte Paul meinen Redefluss. »Hast du dir das auch genau überlegt? Und wo willst du überhaupt dieses Kind unterbringen?«

»Na ja, also zunächst ist es ja nur so eine Idee. Aber bis die Schule in zwei Wochen beginnt, werde ich ein Konzept ausgearbeitet haben …« Ich konnte kaum still sitzen, so sehr brannte ich darauf, alles genau zu planen. »Und wegen der Unterbringung: Das Kind könnte ja die paar Wochen bei uns wohnen.«

Jetzt meldete sich Vasco zu Wort: »Boah, ich glaub’, mir wird schlecht. Wenn so ein Kind zu uns kommt, dann kriege ich keinen Bissen mehr runter …«

Mathis lachte: »Ich finde die Idee gut.«

Paul nickte: »Ja, ich bin auch dabei.« Und an Vasco gerichtet: »Es wird schon nicht so schlimm werden. Wahrscheinlich hat deine Mutter ja nur übertrieben in ihren Schilderungen.«

Insgeheim hoffte ich, dass Paul recht hatte. Die Bilder vom Vorabend hatten sich zwar tief in meine Erinnerung gebrannt, doch ich sagte mir, dass die Fernsehleute vielleicht nur besonders aufrüttelnde Bilder gezeigt hätten, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu binden.

Nun waren im Jahr 1994 Informationen bei Weitem noch nicht so leicht verfügbar wie heute. Es gab kein Google und auch E-Mails waren noch nicht weit verbreitet – aber ich hatte eine Schreibmaschine und die Adresse von stern TV. Dorthin schrieb ich meinen ersten Brief. Ich bat um die Kontaktdaten dieser Schweizer Stiftung Sentinelles.

»Eine Aktion der Hilfe«

Die 14 Tage bis Schulbeginn verbrachte ich mit Recherchearbeit. Bald wusste ich, wo der Staat Niger liegt und dass es sich dabei um eines der ärmsten Länder Afrikas handelt. Ich schlug im Lexikon nach, um mehr zu erfahren: Die Republik liegt in Westafrika, ist 1 267 000 Quadratkilometer groß und besteht, von einem schmalen Uferstreifen entlang des Flusses Niger abgesehen, vor allem aus Wüste. Dementsprechend sind die Ernten dürftig und die sporadischen Regenfälle genügen kaum, um ausreichende Erträge zu garantieren. In der Folge wird vor allem die Landbevölkerung regelmäßig von Dürrekatastrophen und Hungersnöten heimgesucht. Niger ist ein Binnenland und wird geografisch in Sahara, Sahel- und Sudanzone unterteilt. Gemeinsame Grenzen bestehen im Westen zu Burkina Faso und Mali, nach Norden mit Algerien und Libyen, nach Osten mit Tschad sowie nach Süden mit Nigeria und Benin.

Über Noma, diese grauenhafte Krankheit, die Günther Jauch in seiner Sendung gezeigt hatte, fand ich jedoch nichts. Ich wusste nur das, was ich in der Sendung aufgeschnappt hatte. So schrieb ich alles, woran ich mich aus dem Fernsehbericht erinnerte, auf und entwickelte mit einem fast unheimlichen Tatendrang das Konzept für eine Hilfsaktion aller Regensburger Schulen. Meine Planung stand unter der Prämisse »Wertevermittlung für Schüler durch das praktische Engagement für hilfsbedürftige Kinder«. Ich brannte für die Idee, übergreifend für alle Schulformen ein didaktisches Konzept zu entwickeln, um gemeinsam diesen armen Kindern zu helfen.

Die Antwort von stern TV kam pünktlich zum Schulbeginn. Allerdings waren die Informationen der Redaktion nur dürftig und wenig erhellend. Im Prinzip nicht viel mehr als das, was ich mir ohnehin schon notiert hatte. Der Sender bot mir allerdings an, meine Anfrage weiterzuleiten Ich setzte mich also umgehend wieder an meinen Schreibtisch und schrieb einen weiteren Brief.

Schon wenig später bekam ich Post von Sentinelles aus Lausanne (Schweiz). Die enthaltenen Informationen waren genau die Mosaiksteinchen, die ich brauchte, um meinem Konzept für den Schuleinsatz den letzten Schliff zu geben. Zudem waren auch Fotos dabei, die Kinder mit schrecklichen Entstellungen im Gesicht zeigten.

Durch eine Broschüre erfuhr ich mehr über Sentinelles. Die Stiftung wurde 1980 von Edmond Kaiser gegründet, der auch schon die Organisation terres des hommes ins Leben gerufen hatte und diese über 20 Jahre lang leitete. Sentinelles bedeutet im Französischen »Wächter« oder »Wachtposten«. Die Stiftung ist in den verschiedensten Ländern Afrikas, in Kolumbien und der Schweiz aktiv und kümmert sich unter anderem um an Noma erkrankte Kinder in Niger. Zudem sucht sie nach Möglichkeiten, diese kleinen Patienten in Europa operieren zu lassen.

Jetzt hatte ich alles beieinander, um meine Lehrerkollegen zu überzeugen. Da ich meine Kollegen häufiger einmal mit neuen Ideen überraschte, wusste ich schon vorher, was sie sagen würden: »Ach, Ute, du wieder mit deinen Ideen.« Ja, vielleicht war der Gedanke noch nicht ganz ausgereift, aber noch nie zuvor hatte ich für etwas so sehr gebrannt.

»Gott schreibt gerade auch auf krummen Zeilen«

In seinem Buch Der seidene Schuh hatte der Autor Paul Claudel seinem Werk ein Zitat vorangestellt: »Gott schreibt gerade auch auf krummen Zeilen.« Es soll sich dabei um ein portugiesisches Sprichwort handeln.

Auf besondere Weise hat mich dieses Zitat mein Leben lang begleitet. Wenn ich schreibe, dass ich noch nie zuvor für etwas so sehr gebrannt habe, dann stimmt das natürlich nicht ganz. Aber es war lange her, sehr lange. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich Gott sehr nah. Es war die Zeit, als ich im Kloster lebte.

Dort hingekommen bin ich nicht allein aus tiefem Glauben, sondern weil eine Schule, die von Franziskanerinnen geleitet wurde, in meiner Jugend für mich der einzige Weg zu sein schien, meine Ziele zu erreichen. Ich wollte, was in den 1950er-Jahren keineswegs selbstverständlich war, einen höheren Schulabschluss erreichen, am besten das Abitur machen und anschließend studieren. Ich lebte deshalb in einer Internatsschule für Mädchen, weit weg von zu Hause. Dort hatte ich Zeit zum Lernen und die Ruhe, mich auf die Schule zu konzentrieren. Die Nonnen, die die Schule leiteten, unterstützten mich sehr, und nach meinem Schulabschluss lag es für mich nahe, einmal im Kloster anzufragen, ob sie mir auch bei meinem weiteren Lebensweg behilflich sein könnten.

Zugegeben, ich war naiv. Beim Aufnahmegespräch mit der Nonne, die für die Novizinnen verantwortlich war, fragte ich ganz rund heraus: »Ist das hier wirklich so wie in dem Film Die Geschichte einer Nonne mit Audrey Hepburn?«

Für alle, die diesen Film nicht kennen: Audrey Hepburn spielt darin ein Mädchen aus gutbürgerlichem Haus, das ins Kloster eintritt, um sich ihren Traum erfüllen zu können – nämlich Ärztin in der Mission zu werden. Sie kommt von Anfang an mit den strengen Klosterregularien in Konflikt. Anstatt Ärztin wird sie Krankenschwester und darf so doch noch in die Mission. Dort verliebt sie sich in einen Arzt. Und als sie einen Patienten von Afrika nach Europa zurückbegleiten muss, bricht der 1. Weltkrieg aus und sie muss im Mutterhaus bleiben. Dort findet sie sich nicht mehr zurecht und verlässt am Ende der Geschichte den Orden.

Die Schwester schüttelte energisch ihren Kopf: »Nein, ist es nicht. Ich habe den Film auch gesehen. Ich kann dir versichern, das ist reine Fantasie.«

Darauf vertrauend, dass das wohl alles seine Richtigkeit haben würde, trat ich ins Kloster ein. Für mich war das auch in Ordnung. Ich brauchte mich schließlich um nichts zu kümmern. Ich bekam zu essen, ein Bett und Kleidung. Nur dass meine Briefe kontrolliert wurden und ich um jede »Extravaganz« (zum Beispiel Seife) bitten musste, empfand ich als lästig. Aber als Novizin musste man sich damit wohl arrangieren.

Nach einem Jahr wurde ich zur ersten Profess zugelassen. Als Profess bezeichnet man das öffentliche Ablegen der Gelübde. Damit versprach ich Gehorsam, Keuschheit und Armut. Die Bekenntnisse legt man in mehreren Stufen ab. Nach dem Noviziat kommt eine auf drei Jahre festgelegte zeitliche Profess, die danach noch mal um zwei Jahre verlängert werden kann. Eine Zeit, die ich nutzen wollte, um ein Studium meiner Wahl zu beginnen. Das Problem mit dem Gehorsam begann damit, dass ich nicht das werden konnte, was ich wollte.

Eigentlich hatte ich mir nämlich vorgenommen, Medizin zu studieren und dann als Ärztin in die Mission zu gehen. Hier im Kloster machte man mir allerdings schnell klar, dass Nonnen nicht Medizin studierten. Und dass ich mir den Wunsch, in die Mission zu gehen, besser abschminken sollte. Stattdessen wurde ich Fachlehrerin für Hauswirtschaft, Handarbeiten und ähnlich praktische Schulbereiche, weil der Orden dafür gerade Personal brauchte.

Die Spielregeln des Klosterlebens lernte ich schnell, doch nicht immer gefiel mir, was man von mir verlangte. Das Mutterhaus wurde streng geführt und mit der Zeit fühlte ich mich beengt. Etwas mehr Freiheit versprach ich mir davon, nach der ersten zeitlichen Profess rauszukommen, in die »Welt« zu kommen. Innerhalb der Klostergemeinschaft konnte man sich nur in ein anderes Ordenshaus versetzen lassen. Man entschied, mich nach Freystadt in die Oberpfalz zu schicken.

Auf dem Weg dorthin hatte ich an einer Tankstelle angehalten, um das Auto meiner Eltern zu betanken, die mich dorthin begleitet hatten. Natürlich trug ich meinen Habit, andere Kleidung hatte ich nicht. Mit dem Zapfhahn in der Hand sprach mich ein junger Mann mit den Worten »Dürfen Nonnen überhaupt Autofahren?« an.

»Willkommen in Freystadt«, dachte ich mir und war zunächst wenig erfreut, als ich diesem jungen Mann in der nächsten Zeit öfter begegnete. Denn während ich an einer Mädchenschule unterrichtete, arbeitete er als Lehrer an einer Klosterschule für Jungs. Er hieß Gabriel und war Mönch im Franziskanerkloster. Wir begegneten uns ab und an auf kirchlichen Veranstaltungen, zu denen wir unsere Schülerinnen und Schüler begleiteten. Doch schließlich wurden wir so etwas wie Freunde und führten auch mal das ein oder andere längere Gespräch bei unseren Begegnungen.

Nach drei Jahren stand die Verlängerung der Profess für weitere zwei Prüfjahre an. Dies fand im Mutterhaus des Ordens statt. Die Mauern des Klosters erschienen mir zunehmend bedrückend und ich war froh, als ich schließlich wieder nach Freystadt zurückkonnte. Die Freude währte nur kurz, denn noch vor dem neuen Schuljahr wurde ich nach Lohr am Main abberufen. Der Gehorsam hatte mich eingeholt. Ich wollte nicht, aber ich fuhr nach Lohr am Main.

Es waren die vielen Kleinigkeiten des klösterlichen Lebens, die mich zunehmend belasteten. In dem neuen Kloster angekommen, wusste ich schon sehr bald, dass ich am falschen Platz war. Ich gab um eine Dispens meiner Gelübde ein und bekam dazu dann auch die Erlaubnis vom Bischof in Würzburg. Ich war dadurch ungebunden und frei.

Und da stand ich, mittlerweile Mitte 20, von heute auf morgen vor einem neuen Lebensabschnitt. Es waren Osterferien und ich hatte nicht viel Zeit, mich um eine neue Schulstelle zu bewerben. Ich trug zwar bei meinem Weggang aus dem Kloster noch meine Ordenstracht, den Habit, war aber keine Nonne mehr. Meine Familie lieh mir Geld für einen Neuanfang. Aus meinem zweiten Habit hatte ich mir zuvor heimlich ein Kleid genäht. Auf einem Rastplatz an der Autobahn wechselte ich das Nonnengewand gegen die selbst genähte Zivilkleidung. Die Regierung Mittelfranken gab mir kurzfristig eine Stelle in Stein bei Nürnberg. Dort sagte ich niemandem, woher ich kam. Es sollte auch nur ein kurzes Gastspiel werden.

Ich wusste schon bald, wo ich hinwollte. Ich bewarb mich und wurde schließlich Dozentin am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrerinnen in Nürnberg. Von hier aus nahm ich wieder Kontakt zu Gabriel auf, der mittlerweile in Regensburg im zweiten Studium Pädagogik studierte (und später darin promovierte).

Später verließ auch er den Orden. Nach einer Dispens von Rom beendete er seine priesterlichen Aufgaben. Er war zwar ein guter Lehrer an der klösterlichen Schule, aber er hatte gleichzeitig auch erhebliche Meinungsverschiedenheiten mit seinen Ordensoberen über die Vorstellungen zu zeitgemäßer, außerschulischer Jugenderziehung. Aus dem Ordensbruder Gabriel wurde durch die Laisierung des Papstes wieder der Privatmann Paul Winkler.

Mit 30 Jahren begann nun für uns beide ein neues Leben. Wir heirateten und gründeten eine Familie. Ich ließ mich von Nürnberg nach Regensburg versetzen. Arbeitete dort an einer Grund- und Hauptschule und parallel auch als Fachberaterin beim Staatlichen Schulamt Regensburg für die Fachlehrerinnen an den staatlichen Schulen in der Stadt.

Mein Leben war rundum ausgefüllt. Jede berufstätige Mutter weiß, wovon ich spreche. Neben meinen beiden Söhnen war es vor allem mein Beruf als Lehrerin und Fachberaterin, der mich einnahm. Man schätzte mich unter anderem wohl deshalb, weil ich immer wieder versuchte, frischen Wind durch die Klassenzimmer wehen zu lassen. Ich war engagiert – und ja, ich gebe zu, dass nicht alle meine neuen Ideen freudig angenommen wurden. Aber ich war glücklich, wenn mal wieder eine meiner Ideen am Ende doch ein Lächeln in die Gesichter meiner Schüler und Fachkolleginnen zauberte.

So zogen die Jahre dahin. Bis ich mich an besagtem Abend gebannt vor dem Fernseher sitzend wiederfand und jedes Wort und jedes Bild des Beitrags über Noma in mich aufsog. Mitte der 1990er-Jahre war auch privat eine Zeit für Veränderung. Mein ältester Sohn Mathis war dabei, das Haus zu verlassen und zum Studium nach England zu gehen.

Und zufällig in dieser Situation kam diese Idee, an Noma erkrankten Kindern in Afrika zu helfen in mein Leben. Und damit erfüllte sich irgendwie – wenn auch mit jahrzehntelanger Verspätung – mein Wunsch, notleidenden Kindern zu helfen. Zwar nicht als Ärztin, sondern aus meiner Position als Lehrerin heraus. Aber wie war das noch gleich: »Gott schreibt gerade auch auf krummen Zeilen.« Auf allerlei Umwegen war ich meinem Ziel unabsichtlich ein bisschen näher gekommen.

Die Lehrerkonferenz

Darüber, wie mein Auftritt auf der ersten Lehrerkonferenz im Schuljahr 1994/1995 aufgenommen wurde, kursieren bis heute unterschiedliche Versionen. Im Endeffekt konnte ich wohl alle überzeugen, selbst wenn die Zustimmung nicht so einhellig und enthusiastisch war, wie ich es mir vielleicht vorgestellt oder zumindest erhofft hatte. Viele Kollegen von einst sind auch heute noch Mitglieder im Verein Hilfsaktion Noma e. V., der einige Monate später gegründet wurde.

Dreh- und Angelpunkt meines Konzepts war es, fächerübergreifend Werte zu vermitteln, und zwar in jeglicher Schulform, die Regensburg zu bieten hatte, das heißt von der Grundschule bis zum Gymnasium. Nun ist die Wertevermittlung per se ein schwieriges Thema und die Lehrerschaft tut sich hinlänglich schwer, diesen Lehrauftrag nachhaltig zu erfüllen. Das liegt schlicht daran, dass es sich dabei nicht um ein Schulfach handelt, sondern um eine Haltung, die die Schüler im Laufe ihrer Schulzeit in allen Fächern vermittelt bekommen sollten. Und etwas, was so nebenbei vermittelt werden soll, wird schnell an den Rand gedrückt oder fällt hinten runter. Aber mit meinem Konzept wurde die Wertevermittlung in den Unterrichtsmittelpunkt gerückt, zwar zeitlich begrenzt, aber immerhin.

Das Motto des Schulprojektes war schnell gefunden und lautete: »Schau nicht weg!« Angesichts der Fotos entstellter afrikanischer Kinder war das eine Herausforderung. Aber mir ging es um so viel mehr. Für mich sind die wichtigsten Werte in Artikel 3 des Grundgesetzes niedergeschrieben: »Alle Menschen sind (vor dem Gesetz) gleich.« Für mich ergibt sich daraus, dass man sowohl das Recht darauf hat, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, als auch die Verpflichtung, dies nicht auf Kosten anderer Menschen zu tun. Man muss anderen immer mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen. Und man muss helfen, wenn andere Menschen Hilfe benötigen – und zwar unabhängig von Geschlecht, Rasse oder Religion. Und auch unabhängig davon, ob mein Nachbar Hilfe benötigt oder eben ein schwer erkranktes Kind in Afrika. Es ergibt sich daraus für mich auch die Verpflichtung, alles dazu Mögliche beizutragen, dass hilflose Menschen Hilfe bekommen. Und das kann wirklich jeder. Ich wollte deutlich machen, dass bei der Mithilfe zu dieser Aktion jede Hand gebraucht wurde und wir es nur gemeinsam schaffen konnten, nicht wegzusehen.

Meine Ziele waren hoch gesteckt – doch schlussendlich ging mein Plan auf. Alle Schulen und alle Schüler machten mit. Auch die damalige Oberbürgermeisterin Christa Meier sagte ihre Unterstützung zu und hält unserem Verein Hilfsaktion Noma e. V. bis heute die Treue.

Aber ich will nicht vorgreifen.

Die Nachmittage an der Schreibmaschine

Vom ersten Tag an kniete ich mich mit Elan und Begeisterung in mein Projekt. Kaum kam ich aus der Schule, setzte ich mich auch schon an den Schreibtisch, um die Vorbereitungen für meine Schulstunden zu erledigen. Und danach schrieb ich Briefe. Allein im ersten Jahr (also dem Schuljahr 1994/1995) waren es 188. Ich habe alle Leute, die ich kannte, und auch die, die ich noch nicht kannte, mit meinem Noma-Projekt »belästigt«. Zum einen ging es darum, den Kontakt zu Sentinelles in der Schweiz aufzubauen. Denn diese sollten uns ja das Kind vermitteln, das im Mittelpunkt der »Aktion der Hilfe« stehen würde. Natürlich und nachvollziehbar war, dass die dortigen Verantwortlichen mir, der kleinen, energischen Lehrerin aus Regensburg, erst einmal auf den Zahn fühlen wollten. So stellten sie mir beispielsweise unterschiedliche Aufgaben, die als Voraussetzung für die Vermittlung eines Kindes grundsätzlich waren.

Die erste Aufgabe lautete: Finden Sie ein Krankenhaus, in dem das Kind untergebracht und operiert werden kann.

Die zweite Aufgabe war: Finden Sie einen Arzt, der eine solche Operation durchführen kann.

Das hört sich relativ einfach an, ist aber kompliziert, wenn man weder einen kompetenten Mediziner kennt noch sich mit den Sachzwängen von Krankenhäusern auskennt. Ich suchte also erstmal eine Klinik, vorzugsweise in Regensburg, die beides hatte: freie Betten – die vielleicht sogar kostenlos oder zumindest kostenreduziert zur Verfügung gestellt werden konnten – und einen Facharzt oder eine Fachärztin für plastische oder Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Die gab es durchaus, doch leider hatte die Fachärztin, die ich zuerst ansprach, noch nie zuvor von Noma gehört und die Klinikleitung konnte sich kostenfreie Operationsaktionen nicht »leisten«. Dann fand ich zwar Krankenhäuser, die unsere Aktion unterstützen wollten, diese beschäftigten aber wiederum keinen passenden Chirurgen.

Schließlich aber fand ich ein Krankenhaus – und zwar das der Barmherzigen Brüder –, das flexibel war und gegen die künstlerische Innenraumgestaltung durch Regensburger Schüler ein kostengünstiges Klinikbett bereitstellen würde. Dieses Geschäft ist bis heute gültig und die Ausgestaltung der Krankenzimmer wird noch immer fortgeführt. Zweimal im Jahr bekomme ich eine Einladung zur Vernissage, bei der neue Schülerkunst in dem Krankenhaus präsentiert wird. Im zweiten Halbjahr 2017 werden zum Beispiel 101 Schülerbilder ausgestellt, die von 82 Schülern stammen. Elf Schulen haben sich beteiligt – vom Gymnasium über die Real- und Mittelschulen bis zu Förder- und Grundschulen. Sechs Lehrkräfte zeichnen dafür verantwortlich. Wahrscheinlich weiß dort niemand mehr, wie es zu der Initiative kam. Es wurden so in den ersten Jahren sechs an Noma erkrankte Kinder im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder operiert, bevor wir später die Möglichkeit hatten, die Kinder in Niger selbst zu operieren.

Einen fähigen Chirurgen zu finden, der als Gast an der Klinik operieren durfte, war dann gar nicht mehr so schwer. Und ich fand ihn, es war Dr. med. Dr. dent. Joachim Lachner. Er war ein niedergelassener Arzt in Regensburg und hatte zudem die Möglichkeit, im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder zu operieren. Ich kontaktierte ihn per Telefon.

Oh, wie erfrischend, er war der Erste, dem ich die Bilder von Noma-Patienten zeigte und der sagte: »Kenne ich! Habe ich während meines Studiums in den USA schon gesehen und operiert.« Als er dann noch erklärte: »Ich mach das für Sie«, war mir die Erleichterung wohl ins Gesicht geschrieben. Ich jubelte innerlich und äußerlich. Die erste große Hürde war genommen.

Hektische Vorweihnachtszeit