Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

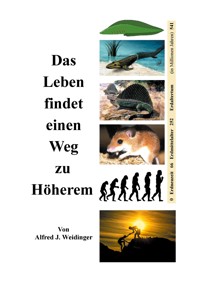

Das Leben, so wie wir es kennen, ist ein faszinierendes Phänomen. Es findet immer einen Weg, selbst in den widrigsten Umständen. Es überwindet scheinbar unüberwindbare Grenzen und zeigt sich in einer erstaunlichen Vielfalt. Das Leben ist zweifellos ein Wunder, das uns immer wieder staunen lässt. In diesem Buch möchte ich Sie mitnehmen auf den faszinierenden Weg der Entstehung des Lebens, angefangen beim Urknall und der Entstehung der Elemente, bis hin zur erstaunlichen Vielfalt des Lebens auf unserer Erde. Während dieser langen Entwicklungsgeschichte sind unglaublich viele Lebensformen entstanden. Ich habe mich bemüht, die Entstehung und Entwicklung so klar wie möglich mit Bildern und Texten zu erklären. Möge dieses Buch Ihre Neugier wecken und Ihr Verständnis für das Leben auf unserer Erde vertiefen. Ich empfehle Ihnen, dieses Buch nicht von vorne nach hinten zu lesen. Statt dessen, blättern Sie darin und wählen Sie eine Abbildung aus, die Ihr Interesse weckt. Lassen Sie sich von dieser Abbildung inspirieren und erkunden Sie den Text, der sie umgibt. Ihre Neugier wird Sie ganz von selbst durch das Buch führen. Probieren Sie es aus!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 208

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bildnachweise für die Titelseite:

Erstes Wirbeltier, mögliches Lebensbild: Myllokunmingia,https://de.wikipedia.org/wiki/Myllokunmingia#/media/Datei:Myllokunmingia.jpg, von Giant Blue Anteater (talk) - Eigenes Werk (Originaltext: I created this work entirely by myself.), Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7194138

Landgang: Lebensbild von Tiktaalik roseae,https://de.wikipedia.org/wiki/Tiktaalik#/media/Datei:Tiktaalik_roseae_life_restor.jpg, von Zina Deretsky, National Science Foundation - National Science Foundation Multimedia Gallery http://nsf.gov/news/mmg/mmg_disp.cfm?med_id=58310http://nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=106807https://flickr.com/photos/nsf_beta/3705198718, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2542188

Vorfahre der Säugetiere im Erdaltertum: Dimetrodon,https://en.wikipedia.org/wiki/Dimetrodon#/media/File:DimetrodonKnight.jpg, by Charles R. Knight - http://www.charlesrknight.com/AMNH.htm and http://donglutsdinosaurs.com/charles-r-knight-artwork-2/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3786357

Säugetier im Erdmittelalter: Zwergmaus,https://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanische_Zwergmaus#/media/Datei:Mus_musculoides_hirse_fressend.jpg,Von AleXXw - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6001789

Die Evolution des aufrechten Ganges, (angelehnt an den „March of Progress“ von Rudolph Zallinger), https://de.wikipedia.org/wiki/Hominisation#/media/Datei:Darwin-chart.jpg, von A very similar image is used here [1] on page →., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=822874, vom Autor bearbeitet

Helfen verbindet: Sonnenuntergang,https://pixabay.com/de/photos/sonnenuntergang-m%C3%A4nner-silhouetten-1807524/, Bild von Sasin Tipchai

Autor:

Alfred Johann Weidinger, geboren 1955 Ausbildung zum Metall-Modellbauer Ingenieurstudium für Maschinenbau 33 Jahre Ingenieur in einem Großbetrieb Seit 2015 im Ruhestand Nun auf der Suche nach Antworten

Abb. 1: Autor

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

I. Kapitel - Vom Urknall zur Entstehung des Sonnensystems

1. Die Entstehung und Verteilung der Elemente

1.1 Der Urknall

1.2 Entstehung der Elemente bis zum Eisen

1.3 Entstehung der Elemente, schwerer als Eisen

1.4 Die Verteilung der Elemente im Weltall

1.4.1 Supernova

1.4.2 Sternwinde

1.4.3 Kosmische Strahlung

II. Kapitel - Vom Sonnensystem zur Entfaltung des Lebens

2. Die Entstehung unseres Sonnensystems

3. Unser Mond

3.1 Die Entstehung unseres Mondes

3.2 Der Einfluss des Mondes auf die Evolution des Lebens

4. Wasser, Grundlage des Lebens

5. Erstes Leben

5.1 Die Ursuppe

5.2 Leben von anderen Himmelskörpern

5.3 Es brodelte in den Tiefen des Ur-Ozeans

5.4 Entstehung des Lebens in der Uratmosphäre

6. Die Entstehung organischer Verbindungen

6.1 Organische Elemente

6.2 Erste Biomoleküle

6.2.1 Aminosäuren

6.2.2 Einfache Zuckermoleküle

6.2.3 Nukleotide

6.2.4 Lipide

7. Nukleinsäuren

7.1 Ribonukleinsäure (RNA)

7.2 Desoxynukleinsäure (DNA)

8. Vergleich: RNA und DNA

9. Leben mit Viren

9.1 Viren, Ursprung des Lebens?

9.2 Genomische Koevolution

9.3 Viren als Krankheitserreger

10. Das Genom

11. Das Gen

12. Die ersten Einzeller

12.1 Der Aufbau erster Einzeller

12.2 Erste Lebensformen

12.2.1 Archaeen

12.2.2 Bakterien

13. Die Photosynthese und ihre Auswirkungen

14. Die Entwicklung der Erdatmosphäre

14.1 Uratmosphäre

14.2 Erste Atmosphäre

14.3 Zweite Atmosphäre

14.4 Dritte Atmosphäre

15. Die Entstehung der ersten Landmassen

15.1 Kenorland

15.2 Rodinia

16. Eiszeitalter, Warmzeiten und Eiszeiten

16.1 Warmzeiten

16.2 Eiszeiten

16.2.1 Pongola-Eiszeit

16.2.2 Huronische Eiszeit

16.2.3 Die Schneeball-Erde-Hypothese

16.2.4 Ordovizisches Eiszeitalter

16.2.5 Karoo-Eiszeit

16.2.6 Känozoisches Eiszeitalter und quartäres Eiszeitalter

17. Die Zeit der Bakterien

17.1 Vermehrung durch Zellteilung

17.2. Einzeller ohne Zellkerne

17.3 Von den Bakterien zu Tieren, Pilzen und Pflanzen

18. Die “Langweilige Milliarde“

18.1 Die Entstehung der Eukaryoten

18.2 Vergleich von Tierzelle und Pflanzenzelle

18.3 Die frühe Bildung von Mehrzellern

18.4 Die Entwicklung der Algen

18.4.1 Die einzelligen Algen

18.4.2 Die vielzelligen Algen

19. Die jüngste Zeit der frühen Lebewesen

19.1 Die Ediacara-Fauna

19.2 Die Ediacara-Flora

19.3 Die Entstehung der Ozonschicht

19.4 Plattentektonische Situation vor 550 Millionen Jahren

III. Kapitel - Erdaltertum

20. Die Kambrische Explosion

20.1 Schwämme

20.2 Nesseltiere

20.3 Röhrenwürmer

20.4 Weichtiere

20.5 Gliederfüßer

20.5.1 Die Trilobiten

20.5.2 Krebstiere

20.5.3 Tausendfüßer

20.5.4 Insekten

20.5.5 Spinnentiere

20.6 Armfüßer

20.7 Stachelhäuter

20.7.1 Seelilien und Haarsterne

20.7.2 Seegurken

20.7.3 Seesterne

20.7.4 Schlangensterne

20.7.5 Seeigel

20.8 Chordatiere

20.8.1 Das erste Wirbeltier

21. Lebensentwicklung trotz Katastrophen

22. Die Entwicklung der Fische

22.1 Frühe Wirbeltiere

22.2 Kieferlose Fische

22.3 Plattenhäuter

22.4 Knorpelfische

22.5 Knochenfische

23. Übergangsformen vom Wasser zum Land

23.1 Lungenfische

23.2 Amphibien

23.3 Tiktaalik

24. Die Pflanzen erobern das Land

24.1 Landpflanzen und Pilze

24.2 Bärlapp-Gewächse

24.3 Schachtelhalme und Farne

24.4 Nacktsamer

25. Die Evolution der Nabeltiere

26. Die Abstammungslinie der Säugetiere

26.1 Synapside

26.2 Pelycosaurier

26.2.1 Dimetrodon

26.2.2 Sphenacodon

26.2.3 Edaphosaurus

26.3 Therapside

26.3.1 Biarmosuchia

26.3.2 Dinocephalia

26.3.3 Anomodontia

26.3.4 Theriodontia

27. Auswirkungen des größten Massensterbens

27.1 Auswirkungen auf die Tierwelt

27.2 Auswirkungen auf die Pflanzenwelt

28. Der Superkontinent Pangaea

29. Fauna und Flora im Erdaltertum

IV. Kapitel - Erdmittelalter

30. Die Entwicklung der Säugetiere

30.1 Die Vorläufer und Vorfahren der Säugetiere

30.2 Säugetierartige Tiere und Kloakentiere

30.3 Höhere Säugetiere

30.4 Entwicklung der Säugetiere im Erdmittelalter

31. Entwicklung der Meeres-, Dino-, und Flugsaurier

31.1 Die Vorläufer und Vorfahren der Dinosaurier

31.2 Die Meeressaurier

31.2.1 Ichthyosaurier

31.2.2 Plesiosaurier

31.2.3 Mosasaurier

31.2.4 Pliosaurier

31.3 Die Dinosaurier

31.3.1 Klassifierzierung der Dinosaurier

31.3.1.1 Vogelbeckensaurier (Ornithischia)

31.3.1.2 Echsenbeckensaurier (Saurischia)

31.3.2 Die ersten Dionsaurier

31.3.2.1 Eoraptor

31.3.2.2 Herrerasaurus

31.3.3 Die Vielfalt der Dinosaurier

31.4 Die Flugsaurier

31.4.1 Langschwanz-Flugsaurier

31.4.1.1 Eudimorphodon

31.4.1.2 Dimorphodon

31.4.1.3 Rhamphorhynchus

31.4.2 Kurzschwanz-Flugsaurier

31.4.3.1 Pterodactylus

31.4.3.2 Pteranodon

31.4.3.3 Quetzalcoatlus

32. Die Entwicklung der Vögel

32.1 Urvögel

32.1.1 Archaeopteryx

32.1.2 Confuciusfornis

32.1.3 Iberomesornis

32.2 Moderne Vögel

32.2.1 Urkiefervögel

32.2.2 Neukiefervögel

33. Die Entwicklung der Schlangen

34. Temperaturen im Erdmittelalter

34.1 Trias

34.2 Jura

34.3 Kreide

35. Die Entwicklung der Flora

35.1 Trias

35.2 Jura

35.3 Kreide

35.3.1 Abstammung der Bedecktsamer

35.3.2 Die Entwicklung der Bedecktsamer

35.3.2.1 Monokotyledonen (Einkeimblättrige)

35.3.2.3 Eudikotyledonen (Zweikeimblättrige)

36. Das Ende des Erdmittelalters

V. Kapitel - Erdneuzeit

37. Die Erdneuzeit

37.1 Entwicklung der Säugetiere in der Erdneuzeit

38. Die Entwicklung der heutigen Säugetiere

38.1 Euarchochontoglires

38.1.1 Primaten

38.1.1.1 Neuweltaffen

38.1.1.2 Altweltaffen und ihre Nachfahren

38.1.2 Hasenartige und Nagetiere

38.1.2.1 Hasenartige

38.1.2.2 Nagetiere

38.2 Laurasiatheria

38.2.1 Insektenfresser

38.2.2 Fledertiere

38.2.3 Paarhufer und Wale

38.2.3.1 Paarhufer

38.2.3.2 Wale

38.2.4 Unpaarhufer

38.2.5 Schuppentiere

38.2.6 Raubtiere

38.2.6.1 Katzenartige

38.2.6.2 Hundeartige

38.3 Afrotheria-Paenungulata

38.3.1 Rüsseltiere

38.3.2 Seekühe

38.3.3 Schliefer

39. Die Kontinente in der Erdneuzeit

VI. Kapitel - Der Mensch

40. Die Evolution des Menschen

40.1 Die Entwicklung zum Homo sapiens

40.1.1 Australopithecus afarensis

40.1.2 Australopithecus bahrelghazali

40.1.3 Australopithecus africanus

40.1.4 Homo rudolfensis

40.1.5 Homo habilis

40.1.6 Homo ergaster

40.1.7 Homo erectus

40.1.8 Homo erectus heidelbergensis

40.2 Evolution des Menschen in verschiedenen Regionen

40.3 Die Evolution des aufrechten Ganges

40.4 Die Ausbreitung des Homo sapiens

40.5 Die Vermischung der Homo-Arten

40.6 Das Bewusstsein

40.6.1 Das menschliche Bewusstsein

40.6.2 Bewusstsein der Tiere

40.7 Die Entstehung der Religionen

40.7.1 Die Anfänge der Religionen

40.7.2 Zunahme der Religiosität mit der Sesshaftwerdung

40.7.3 Religion aus Sicht der Wissenschaftler

40.7.4 Religionen der Griechen und Ägypter

40.7.5 Bekannte Religionen heute

41. Prägung des Menschen

41.1 Die Biogenetische Grundregel

41.2 Die Angst

41.3 Die Epigenetik

41.4 Aggression und Gewalt

41.5 Der Mensch ist ein soziales Wesen

VII. Kapitel - Anthropozän und Zukunft

42. Wie viele Menschen lebten bisher?

43. Die Menschheit heute

43.1 Wohlstandsindikator (HDI)

43.2 Ungleichheit weltweit

43. Die Menschheit und ihre Zukunft

43.1 Die Bevölkerungsentwicklung

43.2 Die Geburtenraten

43.3 Verteilungsgerechtigkeit und Würde für alle

43.4 Nachhaltige Entwicklungsziele (SDGs)

43.5 Zukunft der Menschheit im Anthropozän

Schlusswort

Danksagung

Anmerkung zum Quellenverzeichnis

Quellenverzeichnis

Nachweise für Abbildungen

Veröffentlichungen des Autors

Vorwort

Das Leben, so wie wir es kennen, ist ein faszinierendes Phänomen. Es findet immer einen Weg, selbst unter den widrigsten Umständen. Es überwindet scheinbar unüberwindbare Grenzen und zeigt sich in einer erstaunlichen Vielfalt. Das Leben ist zweifellos ein Wunder, das uns immer wieder staunen lässt.

In diesem Buch suche ich nach Antworten auf Fragen, die von fundamentaler Bedeutung sind: Wie ist das Leben überhaupt in Gang gekommen? Gibt es ein organisierendes Prinzip, das dem vielfältigen Reichtum der Natur zugrunde liegt? Sind wir Menschen tatsächlich aus Sternenstaub entstanden? Diese Fragen zeugen von unserem tiefen Verlangen, die Geheimnisse des Lebens und seiner Entwicklung zu ergründen.

Die Zusammenstellung dieses Buches war keine leichte Aufgabe und erforderte etwa zwei Jahre intensiver Arbeit. Während dieser Zeit habe ich den Inhalt kontinuierlich überarbeitet, um sicherzustellen, dass er so verständlich wie möglich ist. Meine Recherchen stützten sich auf Informationen und Fakten aus verschiedenen Quellen, die im Anhang dieses Buches aufgelistet sind. Die Zahlen in eckigen Klammern, die Sie am Ende von Absätzen oder Seiten finden, dienen als Verweise auf Quellen, die Ihnen auch eine Vertiefung mit den behandelten Themen ermöglichen.

Anfang 2023 erfuhr ich, dass Bücher auch mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt werden können. Dieser technologische Fortschritt weckte mein Interesse, und so entschloss ich mich, dieses Buch erneut zu überarbeiten und die Unterstützung von ChatGPT in Anspruch zu nehmen. [1]

Eine KI-gestützte Software ist nicht in der Lage, alle Aspekte eines Buches eigenständig zu entwickeln oder zu bearbeiten. Als Autor war es meine Aufgabe, eine menschliche Perspektive und mein Urteilsvermögen einzubringen, die von ChatGPT vorgeschlagenen Texte sorgfältig zu prüfen und anzupassen.

In diesem Buch möchte ich Sie mitnehmen auf den faszinierenden Weg der Entstehung des Lebens, angefangen beim Urknall und der Entstehung der Elemente, bis hin zur erstaunlichen Vielfalt des Lebens auf unserer Erde. Während dieser langen Entwicklungsgeschichte sind unglaublich viele Lebensformen entstanden.

Ich habe mich bemüht, die Entstehung und Entwicklung so klar wie möglich mit Bildern und Texten zu erklären. Möge dieses Buch Ihre Neugier wecken und Ihr Verständnis für das Leben auf unserer Erde vertiefen.

Ich empfehle Ihnen, dieses Buch nicht von vorne nach hinten zu lesen. Blättern Sie darin und wählen Sie eine Abbildung aus, die Ihr Interesse weckt.

Lassen Sie sich von dieser Abbildung inspirieren und erkunden Sie den Text, der sie umgibt. Ihre Neugier wird Sie ganz von selbst durch das Buch führen.

Probieren Sie es aus!

Alfred J. Weidinger, 2023

Millionen Jahre vor heute

Wichtigste Ereignisse vom Urknall bis heute

13 800

Urknall, Entstehung von Materie

13 420

Ende des Dunklen Zeitalters

9 000

Formung unserer Galaxie (Milchstraße)

4 600

Entstehung unseres Sonnensystems

3 800

Erstes Leben auf der Erde, Zellen ohne Zellkern

2 100

Erste Entwicklung von Mehrzellern

1 500

Eukaryoten, Zellen mit Kern

1 200

Entwicklung der mehrzelligen Algen

600

Entwicklung von tierischen Mehrzellern

540

Kambrische Explosion im Wasser

460

Landgang der Pflanzen

375

Landgang der Tiere

240

Erste Dinosaurier

66

Meteoriten-Einschlag, Aussterben der Dinosaurier

2

Homo-Arten

Abb. 2: Urknall

I. Kapitel - Vom Urknall zur Entstehung des Sonnensystems

Millionen Jahre vor heute

Wichtigste Ereignisse

13 800

Urknall, Entstehung von Materie

13 420

Ende des Dunklen Zeitalters

9 000

Bildung unserer galaktischen Scheibe (Milchstraße)

4 600

Entstehung unseres Sonnensystems

1. Die Entstehung und Verteilung der Elemente

1.1 Der Urknall

Am Anfang war der Urknall, darin sind sich fast alle Wissenschaftler einig. Das ganze Universum soll aus einem winzigen Punkt (Anfangssingularität) entstanden sein. Das ist unvorstellbar! Georges Lemaitre, ein belgischer Theologe, katholischer Priester, Mathematiker und Astrophysiker, schrieb 1931 die Idee des Urknalls (als quantenphysikalischen Beginn) nieder.

Bei mehreren Billionen Grad Celsius bildeten sich nach dem Urknall in etwa 10 Mikrosekunden die ersten Protonen und Neutronen. Mit der Ausdehnung kühlte alles rasch ab.

In die Quantentheorien wollen wir in diesem Buch nicht einsteigen. Wir beginnen mit den Bausteinen der Elemente:

den Protonen,

den Neutronen

und den Elektronen.

Die Protonen haben etwa dieselbe Masse wie die Neutronen.

Die Neutronen sind elektrisch neutral. Die Protonen sind elektrisch positiv geladen, die Elektronen negativ. Die Masse des Elektrons hingegen ist ca. 1 836-mal kleiner als die Masse des Protons.

Die Protonen und Neutronen bilden den Atomkern, die Elektronen schwirren um den Atomkern herum. In den folgenden Minuten nach dem Urknall entstanden:

Wasserstoff (etwa 75 %), Helium (etwa 25 %) und in geringen Mengen Lithium und Beryllium.

Atom bzw. Isotop

*

Anzahl Protonen

Anzahl Neutronen

Anzahl Elektronen

Wasserstoff

1

0

1

Helium

2

2

2

Lithium

3

4

3

Beryllium

4

5

4

Abb. 3: Leichte Elemente

* Ein Isotop hat mehr Neutronen als Protonen

Abb 4: Helium (oben) und Lithium (Bohrsche Atommodelle)

Gaswolken, hauptsächlich aus Wasserstoff, bildeten sich. Dieses Gas strömte durch Gravitation auf eine Massenanhäufung zu, dabei setzte eine Drehung ein.

1.2 Entstehung der Elemente bis zum Eisen

Nach einigen hundert Millionen Jahren entstanden die ersten Sterne. Bei sehr massereichen Sternen verschmelzen die Kerne (wie auch heute noch bei der Sternen-Entstehung) durch den Gravitationsdruck zu immer größeren Atomen.

Aus Wasserstoff entsteht zunächst Helium. Dieser Prozess setzt sich fort, bis sich im Sternenkern Eisen bildet. Dieser Vorgang wird auch Schalenbrennen genannt. [2]

Bei diesem Fusionsprozess wird Energie abgegeben wie bei unserer Sonne. Die Energieabgabe wird immer geringer, je größer die Ordnungszahl (Anzahl der Protonen) der Atome wird.

Abb. 5: Schalenmodell eines Eisenatoms

1.3 Entstehung der Elemente, schwerer als Eisen

Wenn ein massereicher Stern all seinen nuklearen Brennstoff verbraucht hat, hört die Kernfusion auf. Der Kern des Sterns kollabiert aufgrund seiner eigenen Schwerkraft, da der Strahlungsdruck durch die Fusion nicht mehr vorhanden ist. Die äußeren Hüllen werden ins All abgesprengt (siehe Abb. 6).

Durch den extremen Druck bei der gewaltigen Explosion (Supernova) werden die schwereren Elemente (mit Ordnungszahlen größer als Eisen) bis hin zu Uran und Plutonium zusammengebacken. Je größer die Sternenmasse, desto stärker die Supernova. [3]

Ein weitere Möglichkeit ist u. a. die Kollision von Neutronensternen. Die Kollision der extrem dichten Objekte erzeugt eine Schockwelle, die eine Supernova auslöst, bei der schwerere Elemente, wie z. B. Gold, Platin und Uran, produziert werden. Diese Elemente sind im Universum seltener als leichtere Elemente wie Kohlenstoff und Sauerstoff (siehe auch Abb. 7).

Abb. 6: Supernova

Die Entstehung schwererer Elemente findet heute noch beim Kollabieren Roter Riesen und bei Kollisionen von dichten Objekten statt.

Atom bzw.

Anzahl

Anzahl

Anzahl Elektronen in den Schalen

Isotop

Protonen

Neutronen

K

L

M

N

O

Summe

Kohlenstoff

6

6

2

4

6

Stickstoff

7

7

2

5

7

Sauerstoff

8

10

2

6

8

Silizium

14

14

2

8

4

14

Eisen

26

30

2

8

16

26

Silber

47

61

2

8

18

19

47

Gold

79

118

2

8

18

32

19

79

Uran-235

92

143

2

8

18

32

32

92

Abb. 7: Schwere und schwerere Elemente

1.4 Die Verteilung der Elemente im Weltall

Die Verteilung der Atome im Weltall wurde durch verschiedene Ereignisse beeinflusst, die seit dem Urknall stattgefunden haben.

Die wichtigsten Vorgänge zur Verteilung der Elemente sind Supernovae, Sternwinde und kosmische Strahlungen.

1.4.1 Supernova

Wenn ein Stern am Ende seines Lebens als Supernova explodiert, werden große Mengen an schwereren Elementen ins Weltall ausgestoßen und verteilt.

1.4.2 Sternwinde

Es gibt unterschiedliche Arten von Sternwinden.

Zwei Beispiele:

1.4.3 Kosmische Strahlung

Sie besteht aus energiereichen Teilchen und kann zur Entstehung neuer Elemente beitragen.

Der genaue Anteil von Elementen schwerer als Eisen und Nickel in der galaktischen kosmischen Strahlung ist noch nicht präzise bekannt, da die Messungen und Untersuchungen in diesem Bereich komplex sind. Dennoch wurden Spuren von Elementen wie Bismut in der kosmischen Strahlung nachgewiesen, was auf die Existenz von schwereren Elementen hinweist, die in den Weiten des Universums entstanden und in die kosmische Strahlung eingebunden sind. [4]

2. Die Entstehung unseres Sonnensystems

Unser Sonnensystem entstand vor etwa 4,6 Milliarden Jahren aus einer Wolke aus Gas und Staub. Es ist ein jüngeres Sternensystem, in dem schon viele Elemente verteilt sind. Durch die Schwerkraft wurde die Wolke komprimiert und begann sich zu drehen, wodurch eine rotierende Scheibe entstand. In der Mitte dieser Scheibe bildete sich eine Materieanhäufung. Durch die enorme Dichte und sehr hohe Temperatur zündete die erste Kernfusion, unser Protostern „Sonne“ war geboren. Um den Protostern herum formte sich eine Akkretionsscheibe, in der sich Staub- und Gasteilchen zu immer größeren Objekten zusammenballten. [5]

Dieser Prozess dauerte viele Millionen Jahre, bis schließlich die heutigen acht Planeten unseres Sonnensystems entstanden.

Abb. 8: Sonnensystem, nicht maßstäblich

Die inneren Planeten unseres Sonnensystems (Merkur, Venus, Erde und Mars) sind relativ klein und felsig und haben einen hohen Anteil an schweren Elementen wie Eisen und Nickel.

Die äußeren Planeten (Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun) sind dagegen viel größer und haben einen höheren Anteil an leichteren Elementen wie Wasserstoff und Helium.

Dies lag daran, dass in den äußeren Regionen der Scheibe mehr Gas vorhanden war, das von den Planeten aufgenommen werden konnte. [6]

3. Unser Mond

3.1 Die Entstehung unseres Mondes

Es gibt verschiedene Theorien über die Entstehung unseres Mondes, die am meisten akzeptierte ist die Kollisionstheorie. Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren raste ein marsgroßer Himmelskörper namens Theia in die glühende Erde. Theia wurde dabei völlig zerstört. Das versprengte Material beider Körper umkreist die Erde und ballte sich schließlich zu unserem Mond zusammen.

Diese Theorie wird durch verschiedene Beobachtungen und Modelle gestützt. Zum Beispiel stimmt die Zusammensetzung des Mondes mit der Erde überein, was darauf hinweist, dass der Mond aus Material der Erde entstanden sein muss.

Simulationen haben gezeigt, dass eine Kollision mit Theia in der Lage wäre, genügend Material aus der Erde herauszuschleudern, um einen Mond zu bilden.

Abb. 9: Planeten-Kollision, siehe auch mond-entstehung-simulation-videoerde-kollision-theia

Eine alternative Theorie besagt, dass der Mond zusammen mit der Erde aus der gleichen Wolke von Gas und Staub entstanden ist. Diese Theorie ist jedoch nicht so favorisiert wie die Kollisionstheorie. [7]

3.2 Der Einfluss des Mondes auf die Evolution des Lebens

Der Mond spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Lebens auf der Erde. Hier sind einige der bedeutenden Auswirkungen des Mondes:

Gezeitenkräfte: Der Mond übt eine gravitative Anziehungskraft auf die Erde aus, die Gezeitenkräfte erzeugt. Durch die Gezeitenkräfte wird das Wasser in den Ozeanen bewegt, was zu Ebbe und Flut führt. Dies hat erheblichen Einfluss auf die Küstenregionen, die Ökosysteme der Meere und die Entwicklung vieler Lebewesen.

Stabilisierung der Erdachse: Der Mond spielt eine Rolle bei der Stabilisierung der Erdachse. Durch die gravitative Wechselwirkung des Mondes mit der Erde bleibt die Neigung der Erdachse relativ konstant, was zu stabilen Jahreszeiten führt. Stabile Jahreszeiten sind wichtig für das Wachstum von Pflanzen und die Anpassung von Lebewesen an periodische Veränderungen in den Umweltbedingungen.

Mondlicht: Einige nachtaktive Tiere nutzen das Mondlicht zur Orientierung oder für Jagdzwecke. Die Mondphasen können auch das Brutverhalten vieler Arten beeinflussen, einschließlich der Fortpflanzungszyklen von Meeresorganismen.

Evolutionäre Selektion: Es wird spekuliert, dass die Mondphasen und die periodischen Veränderungen des Lichts einen evolutionären Druck auf bestimmte Arten ausüben könnten. Diese periodischen Veränderungen könnten zur Entwicklung von internen biologischen Uhren geführt haben, die die Regulierung von Verhaltensweisen und physiologischen Prozessen steuern. [

8

]

Abb. 10: Rückseite des Mondes

4. Wasser, Grundlage des Lebens

Die genaue Entstehungsgeschichte des Wassers auf der Erde ist Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen. Es gibt mehrere Theorien, hier die Favoriten:

1. Das Wasser war in den Gesteinen der Erde gebunden, es war also Teil der Staubwolke bei der Erdentstehung. Wasserdampf wurde beim Schmelzen des Gesteins freigesetzt.

2. Asteroiden und Kometen aus Eis haben auf der Erde eingeschlagen. Vor etwa vier Milliarden Jahren fand ein großes Bombardement durch Kometen und Asteroiden statt.

Möglicherweise haben beide Szenarien zu unserem hohen Wassergehalt auf der Erde beigetragen. Auf der heißen Erde konnte sich das Wasser nur dampfförmig in der Ur-Atmosphäre verteilen. Durch die allmähliche Abkühlung entstanden gewaltige Wolkenbrüche. Das Wasser verdampfte zunächst auf der heißen Erdoberfläche.

Wir wissen heute nicht, wie lange es gedauert hat, bis die Erde so weit abgekühlt war, dass das Wasser nicht mehr sofort verdampfte und den Ur-Ozean bilden konnte. Schließlich bildete sich der Ur-Ozean, aus dem einige hohe Vulkane ragten. [9]

Abb. 11: Heute bedeckt Wasser ca. 71 % der Erdoberfläche

5. Erstes Leben

Die ersten Lebensformen auf der Erde entstanden vor etwa 4 bis 3,8 Milliarden Jahren, kurz nachdem die Erde durch Abkühlung und Stabilisierung der Oberfläche lebensfreundliche Bedingungen entwickelt hatte. Diese ersten Lebensformen waren wahrscheinlich Einzeller, die keine Zellkerne oder komplexe Organellen besaßen.

Die genaue Entstehung dieser ersten Lebensformen ist noch Gegenstand aktiver Forschung und Diskussion, aber es gibt mehrere Theorien und Hypothesen darüber, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. [10]

5.1 Die Ursuppe

Das Leben auf der Erde soll in einer heißen, mineralreichen Suppe entstanden sein, die sich vor etwa 3,8 Milliarden Jahren auf der Erde befunden haben soll. Diese Suppe soll alle notwendigen Zutaten für das Leben enthalten haben.

Diese Theorie ist umstritten.

5.2 Leben von anderen Himmelskörpern

Das Leben auf der Erde könnte möglicherweise von außerhalb unseres Planeten stammen. Dies könnte zum Beispiel durch Meteoriten oder andere kosmische Objekte geschehen sein, die Bakterien oder andere einfache Organismen auf die Erde gebracht haben. Diese Theorie verschiebt die Entstehung von Leben nur irgendwo ins Weltall. Die Frage nach der Entstehung des Lebens wir damit nicht beantwortet.

5.3 Es brodelte in den Tiefen des Ur-Ozeans

Auslöser für den Beginn des Lebens könnten thermische, chemische und stoffliche Unterschiede in heißen Quellen und Schloten auf dem Meeresboden gewesen sein.

Abb. 12: Weißer Raucher

Aus Schloten (z. B. Schwarze oder Weiße Raucher), aus heißen Quellen, aus Vulkanen, aus Spalten in der Erdkruste in der Tiefe des Ur-Ozeans kommen aus dem Erdinneren heiße Gase, Mineralien und Eisenpartikel. Sie reagieren unter hohem Druck und hohen Temperaturen mit dem Wasser. Das Leben könnte an der Oberfläche von Eisen-Schwefel-Mineralen entstanden sein, also Sulfiden, wie sie sich heute noch durch besondere Prozesse an Tiefsee-Vulkanen bilden. Bakterien, die zu ihrem Stoffwechsel Eisen und Schwefel nutzen, existieren heute noch in der Tiefsee.

Im Ur-Ozean entwickelten sich methanbildende Archaeen (Ur-Bakterien) und andere anaerobe Prokaryoten, die ohne Sauerstoff einen Stoffwechsel ermöglichten. [11]

Sie erzeugten Energie aus anorganischen Verbindungen und schieden Methan aus. Die Atmosphäre reicherte sich dadurch mit Methan an. Anorganische Stoffe wie Schwefelwasserstoff, Schwefel, Eisen und Nitrite wurden als Energielieferanten gebraucht.

5.4 Entstehung des Lebens in der Uratmosphäre

Eine gängige Hypothese ist die Annahme, dass die Uratmosphäre eine Mischung aus Wasserstoff (H2), Methan (CH4), Ammoniak (NH3) und Wasserdampf (H2O) enthielt. Diese Gase könnten aus vulkanischen Aktivitäten und der Ausgasung des Erdinneren in die Atmosphäre gelangt sein.

In einer solchen Atmosphäre könnten verschiedene chemische Reaktionen stattgefunden haben, die zur Bildung komplexer organischer Moleküle führten, die für die Entstehung des Lebens von Bedeutung sind.

In dem berühmten Miller-Urey-Experiment wurde versucht, die Bedingungen der Uratmosphäre nachzustellen. Dieses Experiment wurde 1953 von Stanley Miller unter der Aufsicht von Harold Urey durchgeführt.

Eine Mischung aus Methan, Ammoniak, Wasserstoff und Wasserdampf wurde in einen Fünf-Liter-Kolben gefüllt und von einem elektrischen Entladungsapparat mit Energie versorgt, um die ultraviolette Strahlung der Sonne nachzustellen. Man ließ die Produkte kondensieren und sie sammelten sich in einem unteren Kolben. Die diesem Kolben zugeführte Wärme recycelte den Wasserdampf so, wie Wasser aus Seen und Meeren verdunstet, bevor er in die Atmosphäre gelangt und wieder als Regen kondensiert.

Nach einem Tag Dauerbetrieb fanden Miller und Urey eine dünne Schicht Kohlenwasserstoffe auf der Wasseroberfläche.

Nach etwa einer Woche Betrieb hatte sich im unteren Kolben ein dunkelbrauner Schaum angesammelt, der verschiedene Arten von Aminosäuren, darunter Glycin und Alanin, sowie Zucker, Teer und verschiedene andere nicht identifizierte organische Chemikalien enthielt. [12]

6. Die Entstehung organischer Verbindungen

6.1 Organische Elemente

Einige wenige Elemente genügten, um erste organische Verbindungen für das Leben zu schaffen:

Atom bzw.

Anzahl

Anzahl

Anzahl Elektronen in den Schalen

Isotop

Protonen

Neutronen

K

L

M

N

O

Summe

Wasserstoff

H

1

0

1

1

Kohlenstoff

C

6

6

2

4

6

Stickstoff

N

7

7

2

5

7

Sauerstoff

O

8

10

2

6

8

Phosphor

P

15

16

2

8

5

15

Schwefel

S

16

16

2

8

6

16

Eisen

Fe

26

30

2

8

16

26

Abb. 13: Organische Elemente

Der Kohlenstoff hat vier Bindungselektronen. Er kann durch Bindung mit ein bis vier weiteren Kohlenstoffatomen ein Molekül bilden. Lineare oder verzweigte Kohlenstoffketten und Kohlenstoffringe konnten entstehen.