12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ch. Links Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

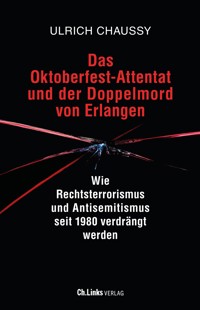

45 Jahre nach dem Oktoberfest-Attentat in München

Das Oktoberfest-Attentat vom 26. September 1980 mit 13 Toten erschütterte die Republik, wurde aber schnell vergessen – genau wie der antisemitische Mord an Shlomo Lewin und Frida Poeschke drei Monate später in Erlangen. Angeblich handelten in beiden Fällen verwirrte Einzeltäter. Was verbindet die Morde in Erlangen mit dem Attentat in München? Ulrich Chaussys Analyse, dass das Oktoberfest-Attentat rechter Terror war, folgte nach vierzig Jahren endlich auch die Bundesanwaltschaft. Doch die systematischen Vertuschungen in den damaligen Ermittlungen sind bis heute nicht aufgeklärt, viele Fragen, etwa zur Rolle der Geheimdienste, immer noch offen.

Das Standardwerk in 5., aktualisierter und erweiterter Auflage

»Der Münchner Publizist Ulrich Chaussy ist ein hartnäckiger und erfolgreicher Wahrheitssucher.«Heribert Prantl

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 554

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Über das Buch

45 Jahre nach dem Oktoberfest-Attentat in München

Das Oktoberfest-Attentat vom 26. September 1980 mit 13 Toten erschütterte die Republik, wurde aber schnell vergessen – genau wie der antisemitische Mord an Shlomo Lewin und Frida Poeschke drei Monate später in Erlangen. Angeblich handelten in beiden Fällen verwirrte Einzeltäter. Was verbindet die Morde in Erlangen mit dem Attentat in München? Ulrich Chaussys Analyse, dass das Oktoberfest-Attentat rechter Terror war, folgte nach vierzig Jahren endlich auch die Bundesanwaltschaft. Doch die systematischen Vertuschungen in den damaligen Ermittlungen sind bis heute nicht aufgeklärt, viele Fragen, etwa zur Rolle der Geheimdienste, immer noch offen.

Das Standardwerk in aktualisierter und erweiterter Auflage

»Der Münchner Publizist Ulrich Chaussy ist ein hartnäckiger und erfolgreicher Wahrheitssucher.« Heribert Prantl

Über Ulrich Chaussy

Ulrich Chaussy, Jahrgang 1952, hat Germanistik und Soziologie studiert. Seit 1965 lebt er in München. Der Investigativjournalist war 40 Jahre für den ARD-Hörfunk tätig, daneben Filme, Ausstellungen, Bücher, u. a. zu Rudi Dutschke und der »Weissen Rose« und zum Oktoberfest-Attentat. Zuletzt erschienen »Arthur Eichengrün. Der Mann, der alles erfinden konnte, nur nicht sich selbst« (2023) und »Nachbar Hitler. Führerkult und Heimatzerstörung am Obersalzberg« (Ch. Links Verlag, 9. Auflage 2024). Der Film »Der blinde Fleck«, zu dem Ulrich Chaussy gemeinsam mit Daniel Harrich auf der Grundlage von »Oktoberfest. Das Attentat« das Drehbuch verfasste, wurde 2013 mit dem Bernhard-Wicki-Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke ausgezeichnet. Für sein Engagement zur Aufklärung des Oktoberfest-Attentats wurde Chaussy 2014 mit der Verfassungsmedaille des Bayerischen Landtages in Silber und 2023 mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse geehrt.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Ulrich Chaussy

Das Oktoberfest-Attentat und der Doppelmord von Erlangen

Wie Rechtsterrorismus und Antisemitismus seit 1980 verdrängt werden

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

1980–2025 — Der verblassende Mythos von den 1001 Einzeltätern

DAS PAKET — Wie mit einer Aktenlieferung alles begann

NACHTSCHICHT 22.19 UHR — Die Bombe, die Opfer, die Helfer und die Politiker

AUGEN-BLICKE — Zeugen gegen die Einzeltäterschaft

NOCH EINMAL — Hinweise auf Komplizen

WIESNBUMMEL — München verdrängt, Opfer erinnern

SPUREN NACH RECHTS — Der verdächtige Tote

CHEF-KOMMANDOS — Die »Wehrsportgruppe Hoffmann«

AKTE LAUTERJUNG — Der Tod des unerwünschten Hauptzeugen

SCHLÜSSEL UND SCHLOSS — Die Soko ermittelt in Donaueschingen

MANÖVER HIER UND DORT — Wehrsportler packen aus

PANORAMA — Lauterjungs Angst und Tod

MEMENTO MORI — Von der Unwilligkeit, zu trauern

FLÖTENSTUNDE — Das Krisenpsychogramm von Gundolf Köhler

SEISMOGRAF — Lauterjungs Demontage und Tod

DER UNFALL — Die Situation der Opfer

INTERRAIL — Besuch bei einer Freundin Gundolfs

GENERALPROBE? — Rechtsanwalt Dietrichs Kampf für die Opfer

POSITIVER VERFASSUNGSSCHUTZ — Langemanns Machenschaften

Der promovierte Attentatsspezialist

Vom BND zum bayerischen Staatsdienst

Langemanns Sturz

Ein kalt kalkulierter Verrat

Bestellte Lügen für Strauß

Die Spuren – verwischt

DONAUESCHINGEN — Gundolf Köhlers Umfeld

Einbruch in die Idylle

Von passenden und unpassenden Kronzeugen

Die Dämonisierung Köhlers

Zwischentöne zu einem Schwierigen

Schneller als die Polizei Journalisten als nützliche Idioten

Kontaktversuch mit Max Gärtner

TÜBINGEN — Köhlers Kontakte ins rechtsextreme Netz

BRUDER GUNDOLF — Die Familie Köhler

Versuch, das Monster zu dekonstruieren

Schwierige Annäherung an die Familie

Familienaufstellung: Rechtsaußen Gundolf

Gegenermittlungen der Brüder Köhler

Zweifel an den Indizienbeweisen

Auf der Suche

Letzte Wochen, letzte Tage

KEIN RECHTES MASS — Rebmanns Nachermittlungen 1984

EPILOG 1985 – PROLOG 2014

1985

2014

BLUT UND SPUCKE — Neue Spuren aus alten Beweismitteln

DIE UNBEKANNTE HAND — Wie ein Verdächtiger fast spurlos verschwindet

BERMUDADREIECK KARLSRUHE — Die Vernichtung der Asservate

WOLFSZEIT — Der rechtsextreme Waffenwart Heinz Lembke

DER FALL IST GEKLÄRT — Ein zweiter Besuch in der Bundesanwaltschaft Karlsruhe

KÖHLERS PROFILER — Klaus Pflieger, ein nachdenklicher Ermittler

KRYPTISCHES IM AKTENLABYRINTH — Hauptakten, Spurenakten und spurlos Verschwundenes

30 JAHRE IN 90 MINUTEN — Die Idee zum Spielfilm »Der blinde Fleck«

EINE HINRICHTUNG — Die vergessenen Morde an Shlomo Lewin und Frida Poeschke

ZWEI MORDE UND EIN RUFMORD — Die Schüsse in der Erlanger Ebrardstraße und ihr Echo

TRUPPENSCHAU — Ein Italiener reist durchs deutsche Nazi-Netzwerk

»WIR HABEN DAS FÜRCHTEN VERLERNT« — Der Jude Shlomo Lewin gegen die Holocaust-Leugner

HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN AUS DEM MORGENLAND — Die Erfindung der antisemitischen Verschwörungstheorie zum Oktoberfest-Attentat

»RACHE FÜR MÜNCHEN« — Der Chef modelliert einen Einzeltäter und lässt ihn verschwinden

IN DUBIO PRO REO — Wie der Doppelmord von Erlangen vor Gericht ohne Sühne blieb

WEN SCHÜTZT DER QUELLENSCHUTZ? — Ein Beitrag von Sebastian Wehrhahn

DER BLINDE FLECK — Ein fiktionaler Film und seine Weiterungen in die Wirklichkeit

ALTE AKTEN, NEUE FRAGEN — Neustart der Recherche 2014

IN DER GERICHTSMEDIZIN — Professor Eisenmengers Nachsuche

SCHLEUSEN DER ERINNERUNG — Missachtete Zeugen

ALLES AUF ANFANG — Die Wiederaufnahme der Ermittlungen

MANN OHNE HAND — Neue Zeugen

NICHTS SEHEN, NICHTS HÖREN, NICHTS SAGEN — Oktoberfest-Attentat und Geheimdienste

VORHANG AUF, UND ALLE FRAGEN WIEDER OFFEN — Momentaufnahme November 2015

2025, FÜNF JAHRE NACH DEM ZWEITEN SCHLUSSSTRICH — Was ich noch immer wissen möchte – und wohl nicht mehr erfahren werde

ERINNERN FÜR DIE ZUKUNFT — Das Oktoberfest-Attentat – Münchens offene Wunde

ANHANG

Dank

Ausgewählte Archivquellen, Literatur und Online-Quellen

Personenregister

Impressum

1980–2025

Der verblassende Mythos von den 1001 Einzeltätern

Killer des NSU leben zehn Jahre unentdeckt im Untergrund und ermorden Mitbürger aus Migrantenfamilien, weil sie keine Deutschen sind. Ein Neonazi exekutiert kaltblütig den CDU-Politiker Walter Lübcke, weil er sich für Geflüchtete einsetzt. Ein Antisemit scheitert nur knapp bei seinem Versuch, am Versöhnungstag Yom Kippur ein Massaker in der Synagoge von Halle anzurichten; er will die Gottesdienstbesucher töten, weil sie Juden sind. Ein Rassist erschießt in Hanau auf offener Straße und in verschiedenen Lokalen neun Menschen, weil er nur »reinrassige Deutsche« in Deutschland dulden will.

Terror von rechts und mörderischer Antisemitismus und Rassismus sind in Deutschland im Jahr 2025 bittere Realität. Niemand kann das heute noch leugnen oder totschweigen. Aber das war nicht immer so. Es gab auch vor 45 Jahren solch politisch motivierte Verbrechen, doch ihr Ursprung wurde verdrängt und uminterpretiert, mit fatalen Folgen. Sie wurden nicht aufgeklärt und sie wurden vergessen. Davon handelt dieses Buch, das auch vom allmählichen Lernprozess seines Autors über mehr als vier Jahrzehnte hinweg berichtet. Es führt bis in das Jahr 1980 zurück, zum Beginn meiner Recherchen, es protokolliert und aktualisiert diese in mehreren Etappen. Ich habe sie beendet. Aber abgeschlossen sind sie nicht, können sie nicht sein. Die materiellen Möglichkeiten dafür wurden beseitigt – kurioserweise im Gang der polizeilichen und justiziellen Ermittlungen.

Die Recherche zu diesem Buch begann für mich als Radiojournalist, der über den bis heute schwersten rechtsextremen Terroranschlag in der deutschen Nachkriegsgeschichte berichtete, das Oktoberfest-Attentat am 26. September 1980 in München. Zwölf Menschen starben, der 13. Tote war einer der Attentäter. 213 Menschen wurden verletzt, mehr als 60 von ihnen schwer.

Dieses Buch handelt auch vom ersten gezielten antisemitischen Mordanschlag in Deutschland nach dem Ende des Nationalsozialismus. Es fand nur drei Monate nach dem Anschlag von München in Erlangen statt und ist, anders als das Oktoberfest-Attentat, weitgehend vergessen. Getötet wurden der jüdische Rabbiner und Verleger Shlomo Lewin und seine Lebensgefährtin Frida Poeschke. Zu den vorerst letzten Jahresringen meiner Recherchen gehört, dass sich mir der enge inhaltliche und personelle Zusammenhang dieses Verbrechens mit dem Oktoberfest-Attentat erst in jüngerer Zeit erschloss. Das Bindeglied ist eine antisemitische Verschwörungstheorie aus der Feder des faschistoiden Milizenführers Karl-Heinz Hoffmann. Sie induzierte den tödlichen Hass im Kopf des mutmaßlichen Erlanger Täters Uwe Behrendt und trieb ihn zu seinem Mord an dem ihm unbekannten Opfern Shlomo Lewin und Frida Poeschke an.

Der Doppelmord von Erlangen blieb auch nach einer jahrelangen Gerichtsverhandlung ungesühnt. Möglicherweise hätte er nicht nur besser aufgeklärt, sondern sogar verhindert werden können, wenn Informationen aus der nachrichtendienstlichen Beobachtung der Wehrsportgruppe (WSG) Hoffmann über den Bau eines Schalldämpfers nur wenige Wochen nach dem Oktoberfest-Attentat rechtzeitig an die Polizei weitergegeben worden wären. Diese von Sebastian Wehrhahn recherchierte Episode, die in diese Auflage des Buches neu aufgenommen wurde, leuchtet das problematische Dunkelfeld der Beziehungen zwischen Geheimdiensten und rechtsextremer Szene nun auch beim Oktoberfest-Attentat und dem Erlanger Doppelmord aus. Das Frühwarnsystem des Rechtsstaates warnt den Rechtsstaat nicht. Der bis heute von den Verfassungsschutzbehörden mit Zähnen und Klauen verteidigte Quellenschutz scheint einmal mehr höher rangiert zu haben als der Schutz des Lebens von durch Extremisten bedrohten Menschen.

Das Oktoberfest-Attentat wurde nach den im Sommer 2020 beendeten zweiten Ermittlungen, mit 35 Jahren Verzögerung, endlich auch von der Bundesanwaltschaft als rechtsterroristische Tat eingestuft. Es ist trotzdem bis heute nicht wirklich aufgeklärt. Ich fürchte, dass es dabei in beiden Fällen bleiben wird, aus guten, schlechten Gründen. Sie sind im polizeilichen, justiziellen und geheimdienstlichen Umgang mit rechtextremistischen Tätern und Taten zu finden. Zu meinen irritierenden Erfahrungen gehört, dass einige derjenigen, die für die Aufklärung der Verbrechen und für die Bestrafung der Täter zuständig waren, voreingenommen dachten und nicht ergebnisoffen nachforschten. Über die Jahre und Jahrzehnte, jeweils nach den Jahrestagen und nach Veröffentlichungen im Rundfunk, in Buchform, in der Printpresse, im Fernsehen, untermauerten und ergänzten Zeuginnen und Zeugen dieses Bild. Viele wichtige Hinweise kamen auch von ehemaligen Mitarbeitern der Ermittlungsbehörden. Für mich völlig unerwartet löste das fiktionale Format des Spielfilms »Der blinde Fleck« im Jahr 2013 eine Lawine von Hinweisen aus. Dieser interaktive Input trieb mich zur Fortführung meiner Recherchen an – und er verhalf auch Opferanwalt Werner Dietrich zur Formulierung seines endlich erfolgreichen, dritten Wiederaufnahmeantrags.

Im Dezember 2014 hatte Generalbundesanwalt Harald Range die Wiederaufnahme der Ermittlungen verfügt. Damit kam die von der Bundesanwaltschaft 1982 festgezurrte Version des Geschehens beim Oktoberfest-Attentat vom Tisch: Den flugs eingestellten Ermittlungen des Generalbundesanwalts zufolge – damals Dr. Kurt Rebmann – hatte der Attentäter von München mit der von ihm gelegten Bombe gar keinen politisch motivierten Terroranschlag im heißen Bundestagswahlkampf 1980 verübt. Nein. Gundolf Köhler, aktiv bei der völkischen Wiking-Jugend und der von dem Rechtsextremisten Karl-Heinz Hoffmann geführten Wehrsportgruppe, soll aus privater Verzweiflung am Eingang zur Theresienwiese Selbstmord begangen haben. Nicht in den eigenen vier Wänden, nicht auf dem Marktplatz seiner Heimatstadt Donaueschingen, sondern inmitten der auf dem Heimweg befindlichen, zufällig vorbeiströmenden Oktoberfestbesucher. Der Typus des Einzeltäters wurde von den deutschen Ermittlern und Staatsanwälten bei den Ermittlungen zum Oktoberfest-Attentat wie ein Golem aus Aktenpappmaché geformt, mit Vulgärpsychologie verkleistert und auf die Terrorbühne gestellt: Solch ein Einzeltäter mag gelegentlich rechtsextrem schwadroniert und sich sogar engagiert haben. Wenn er aber eines Tages in Aktion trete, so tue er dies vor allem als allein vor sich hin tickende Zeitbombe mit unberechenbarer emotionaler Selbstzündung. Den ideologischen und organisatorischen Netzwerken, in denen jene Einzeltäter sozialisiert und beeinflusst wurden, maß man keine oder eine vernachlässigbare Bedeutung zu.

Der rechtsextreme Einzeltäter ist von Polizisten, Kriminalisten und Juristen auf wundersame Weise als Komplementärmodell zum linken Attentäter à la RAF erschaffen worden, mit dem sich Polizei, Justiz und Politik in den 1970er Jahren zu befassen hatten. Was immer der einzelne linke Terrorist tat; ein jeder und eine jede wurden als ein ideologischer Klon seiner Genossen begriffen. Nach dieser Logik war, wer einer Gruppe zugerechnet werden konnte, Teil eines kollektiven Hirns, gleichermaßen am Tatentschluss beteiligt, Teil eines Netzwerks, und wurde im gleichen Maß dafür verantwortlich gemacht.

Ganz anders wurde verfahren, als parallel zum in den 70er Jahren dominierenden Linksterrorismus erste Gewalttaten von Rechtsextremisten begangen wurden. Das gilt zum Beispiel für den Mordanschlag auf den Studentenführer Rudi Dutschke am 11. April 1968: Der Attentäter Josef Bachmann wurde 1969 vor Gericht als Einzeltäter eingestuft und seine Einbindung in die rechtsextreme Szene Niedersachsens verschleiert. Ausgerechnet jener Jugendfreund, der Bachmann jahrelang mit Waffen und Munition versorgt hatte, wahrscheinlich auch mit der Tatwaffe für das Dutschke-Attentat, wurde nicht vor Gericht geladen, obwohl Bachmann seinen Namen nannte. 1968 war jener Wolfgang Sachse noch in der NPD, ein paar Jahre später baute er Bomben für die rechtsterroristische »Braunschweiger Gruppe«.

Dieses Muster wurde seit dem Aufflammen des Rechtsterrorismus im Jahr 1980 immer aufs Neue wiederholt: Wiesen Verdachtsmomente auf einen Täter aus der rechten Szene, soll es stets ein allein verantwortlicher Einzeltäter gewesen sein, so auch im Dezember 1980 beim Mord an Shlomo Lewin, dem ehemaligen Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, und seiner Lebensgefährtin Frida Poeschke. Dabei war der mutmaßliche Mordschütze Uwe Behrendt bis zum Verbot der WSG Hoffmann dessen rechte Hand und wohnte bei seinem Chef. Der monatelang in die falsche Richtung ermittelnden Polizei konnte Behrendt mit Karl-Heinz Hoffmanns Hilfe schon wenige Tage nach der Tat in den Libanon entfliehen; er wurde nie gefasst und beging dort angeblich Suizid.

Im geschichtsträchtigen Schwurgerichtssaal 600, einst Schauplatz der Prozesse gegen die Nazi-Hauptkriegsverbrecher, pulverisierten die Richter des Landgerichts Nürnberg-Fürth die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Hoffmann wegen Anstiftung zum Mord an Shlomo Lewin. Aus Uwe Behrendt, dem mutmaßlichen ausführenden Mordschützen, den Hoffmann, kaum war er selbst in Verdacht gekommen, als alleinigen Täter benannte, modellierten die Richter einen außer Kontrolle geratenen todbringenden Zauberlehrling, an dessen Entschluss, Plan und Mordaktion sein Herr und Meister Hoffmann keinerlei Anteil gehabt und wovon dieser rein gar nichts gewusst haben soll. Folglich befand das Gericht nach 185 Verhandlungstagen, der rechtsextreme Uwe Behrendt habe den Doppelmord von Erlangen ganz allein zu verantworten. Vor dem Gericht in Nürnberg Stellung nehmen, leugnen, gestehen und am Ende Sühne leisten konnte auch dieser Einzeltäter nicht: Er soll sich vor dem Beginn des Prozesses in Nürnberg im Hoffmann’schen Wehrsportcamp im Libanon selbst getötet haben.

Der Mythos vom Einzeltäter begleitet die halbherzige polizeiliche, juristische und politische Bekämpfung des Rechtsextremismus seit den Anfängen der deutschen Nachkriegsgeschichte bis heute – und es bedarf großer Beharrlichkeit, ihn stets auf Neue zu dekonstruieren. Als Gegengift hilft nur unbeirrte Recherche, die Schicht für Schicht freilegt, nicht nur Tat und Täter und ihr Umfeld genauestens betrachtet, sondern auch hinter die Kulissen schaut. Das begann für mich mit dem unbefangenen Nachvollziehen der polizeilichen Ermittlungen. Welche Indizien und Zeugenaussagen wurden als wichtig erachtet, welche ließ man fallen? Meine Recherchen und Veröffentlichungen generierten immer wieder neue Zeugenhinweise, die mir zugetragen wurden, mich weiterführten und mir eindringlich vermittelten, dass die Geschichten des Oktoberfest-Attentats und des Erlanger Doppelmordes nicht zu Ende erzählt sind. Im Fall des Oktoberfest-Attentats ist das kein Wunder. Es ist in München eine offene Wunde. Das Ereignis hat die Stadt geprägt; Abertausende Münchnerinnen und Münchner haben den 26. September 1980 so ähnlich in ihrer Erinnerung verankert wie später Millionen Menschen in aller Welt die Terrorangriffe der Al‑Qaida am 11. September 2001 in New York und Washington. Zwar hat kaum jemand in München die Einzeltäterthese der Behörden geglaubt, aber eine merkwürdig erschöpfte und desinteressierte Öffentlichkeit hat sie im November 1982 achselzuckend zur Kenntnis genommen. Kritische Nachfragen aus der Stadtpolitik und der Zivilgesellschaft gab es nicht.

Seit der Selbstenttarnung des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) im November 2011 hat der Mythos vom Einzeltäter Risse bekommen. Verharmlosungen, Individualisierungen und Personalisierungen der Art, wie sie beim Oktoberfest-Attentat und beim Erlanger Doppelmord verlautbart wurden, begegnet die kritische Öffentlichkeit seitdem mit wacher Skepsis. Sie organisiert und verstetigt sich in bürgerschaftlichen Projekten wie dem Pressearchiv und Bildungszentrum apabiz in Berlin, dem a. i. d. a.-Archiv in München oder Projekten wie NSU Watch. Polizeiliche Ermittler vermeiden heute meist den traditionellen Reflex, sich frühzeitig auf einen Einzeltäter festzulegen. Und allmählich schärfen Polizistinnen und Polizisten ihre Aufmerksamkeit gegenüber rassistischen und antisemitischen Motiven bei Angriffen auf migrantische, jüdische oder muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nur auf der Ebene der Justiz halten Staatsanwaltschaften inklusive der Bundesanwaltschaft, aber auch Gerichte häufig am Einzeltätermythos fest.

Im spektakulären Fall NSU haben die Bundesanwaltschaft und das Oberlandesgericht München das Schema variiert: Aus dem Einzeltäter wurde ein verschworenes, angeblich abgeschottetes Trio: Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, Beate Zschäpe. Nur einige dem Trio besonders nahe Helferinnen und Helfer standen mit vor Gericht und kamen mit geringen Strafen davon. Bundesanwaltschaft und Gericht blendeten alle weiteren Strukturen vollständig aus, deren Gefährlichkeit am Fall NSU im öffentlichen Bewusstsein jedoch so deutlich wie nie zuvor realisiert worden ist: Das hatte mit dem rechtsextremen, ausländerfeindlichen Kameradschaftsnetzwerk mit dem harmlosen Namen »Thüringer Heimatschutz« begonnen. Aus ihm rekrutierte und in ihm radikalisierte sich das spätere Trio zum Mordkommando, das, unterstützt von einem großen Umfeld, ein Jahrzehnt im Untergrund leben konnte. Zu dritt planten Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt Banküberfälle und Morde – mit logistischer Hilfe des Umfelds, das Waffen und Tatfahrzeuge besorgte und vermutlich die Tatorte auskundschaftete. Die beiden Uwes raubten 15 Banken und Geschäfte aus und begingen drei Sprengstoffanschläge. In der Reduktion der terroristischen Vereinigung NSU auf das Trio, dem die Bundesanwaltschaft die gesamte Täterschaft zuordnete, offenbarte sich auch im Fall NSU, dass rechte Netzwerke weiterhin nicht ernst genommen und erst recht nicht konsequent bekämpft wurden. Dabei war die bundesweite Mordserie der aus der Ferne anreisenden Mörder gar nicht denkbar ohne Hilfe vor Ort. Mundlos und Böhnhardt erschossen mit der immer gleichen zeichenhaften Mordwaffe zehn Menschen. Die Polizei war den NSU-Tätern nach ihrem Abtauchen in den Untergrund und noch vor Beginn der Mordserie auf den Fersen, aber fasste sie nicht. Verfassungsschützer finanzierten den Aufbau des »Thüringer Heimatschutzes« und hatten von Anfang an V‑Leute im Umfeld der NSU-Aktivisten. Anstatt sie ausfindig zu machen und sie der Polizei zu melden, warnten sie die Szene und behinderten die polizeilichen Ermittlungen gegen das Trio. Man muss sich nicht wundern, wenn der NSU weiterhin existiert.

In den Julitagen des Jahres 2020, als die wiederaufgenommenen Ermittlungen zum Oktoberfest-Attentat erneut eingestellt worden waren, mehrten sich beunruhigende Nachrichten: Nicht nur die Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız hatte mehrfach mit »NSU 2.0« unterzeichnete Mails mit Morddrohungen erhalten, das Gleiche galt für die Linken-Politikerin Martina Renner. Unter den Adressaten der insgesamt 170 Morddrohungen waren auch Journalistinnen und Journalisten wie Anja Reschke, Jan Böhmermann und die Comedians Caroline Kebekus und Christian Ehring, aber auch die Amadeu Antonio Stiftung – Einzelpersonen und Organisationen, die sich klar gegen Rechtsextremismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit positionierten. Einige der persönlichen Daten der Betroffenen in Hessen hatten die Drohbriefschreiber aus einem Frankfurter Polizeicomputer. Damit wurde ein weiteres rechtsextremes Netzwerk sichtbar, das sich in einer für unsere Sicherheit und die Aufrechterhaltung des Rechtsstaates fundamental wichtigen Institution eingenistet hatte: der Polizei. Ermittelt und vor Gericht gestellt wurde 2022 letztlich wieder nur ein Einzeltäter außerhalb der Polizei, und es blieb ungeklärt, wie er an die Daten aus dem Polizeicomputer gekommen war.

Ebenfalls im Sommer 2020 verdichteten sich in einem weiteren staatlichen Sicherheitsbereich, im Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr, die Erkenntnisse über rechtsextreme Netzwerke so, dass die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Notbremse zog. Kramp-Karrenbauer sah sich schließlich veranlasst, die 2. Kompanie des KSK aufzulösen, in der sich Zellen miteinander verschworener Rechtsextremer gebildet hatten, die Waffen, Munition und Sprengstoff für den Tag X horteten.

Der Fall des Elitesoldaten und Oberleutnants Franco Albrecht führte schon ab 2017 vor, wie individuelle Terrorplanung, Vernetzung, Mitgliedschaft und Organisierung in rechtsextremen Netzwerken zusammengedacht werden: Albrecht hatte sich – parallel zu seinem Dienst in der Bundeswehr – eine zweite Identität als syrischer Asylbewerber zugelegt, unter der er Terroranschläge auf Personen des öffentlichen Lebens plante. Mit unter falscher Flagge verübtem Terror sollten eine Zuspitzung der innenpolitischen Situation, eine tiefgehende Verunsicherung der Bevölkerung und eine maximale Delegitimierung der staatlichen Institutionen herbeigeführt werden, die die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr garantieren könnten: Ziel war jener Tag X, an dem der Aufstand gegen das bestehende politische System ausgelöst werden sollte.

Wer noch vor wenigen Jahren derlei Tag X‑Szenarien und Umsturzpläne der überhitzten Fantasie eines Drehbuchautors gehalten haben mag, ist seit der Aufdeckung und Zerschlagung der »Patriotischen Union«, der mutmaßlichen Reichsbürger-Gruppierung um Heinrich XIII. Prinz Reuß, gleichermaßen ernüchtert und beunruhigt. Unterhalb eines politischen Führungsgremiums – dazu gehörte eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin –, das mit einer Melange aus antidemokratischen, rassistischen und antisemitischen Versatzstücken zum Sturz der parlamentarischen Demokratie und der Gewaltenteilung ausholen wollte, trieben vorwiegend militärische Profis, Bundeswehrreservisten und Berufssoldaten, Mitglieder des Kommandos Spezialkräfte, den Aufbau eines bewaffneten Arms voran. Die zugrunde liegende Ideologie und der Wille, sie am Ende mit Terror und militärischer Gewalt durchzusetzen, erinnern an die Anfänge der rechtsextremen Wehrsportgruppenbewegung in den 70er Jahren. Karl-Heinz Hoffmann darf man mit seinem »Manifest der Bewegung zur Verwirklichung der Rational Pragmatischen Sozial Hierarchie« und dem ab 1974 betriebenen Aufbau der WSG als Vorläufer und role model dieser Entwicklung betrachten. Dass sein Konzept heute fortlebt und in die Kernbereiche der Institutionen eindringen konnte, die die innere und äußere Sicherheit unseres demokratischen Rechtsstaates garantieren sollen, ist alarmierend. Die gute Nachricht innerhalb der schlechten lautet: Dass Rechtsextreme Netzwerke bilden und Einzelne aus ihnen inspiriert und radikalisiert handeln, wird inzwischen klarer wahrgenommen, öfter begriffen und als ernsthafte Bedrohung unserer Demokratie bekämpft. Die Bundesanwaltschaft zieht zunehmend mehr Verfahren gegen Rechtsextremisten an sich; allein gegen die »Patriotische Union« laufen zum Redaktionsschluss dieses Buch im Juli 2025 drei Verfahren in Frankfurt am Main, Stuttgart und München.

Die Einzeltäter, sie gibt es auch, und zusätzlich immer noch Einzeltäter neuen Typs. Sie müssen nicht mehr vor einem operettenhaften selbst ernannten Wehrsportgeneral exerziert und sich dessen Verschwörungserzählungen angeeignet haben. Diese gibt es heute frei Haus per Internetanschluss, samt Bauanleitung für Waffenteile aus dem 3D-Drucker.

DAS PAKET

Wie mit einer Aktenlieferung alles begann

Der Postbote schnaufte, als er mir das Paket heraufbrachte. Format kleine Umzugskiste, braunes Packpapier, verschnürt, kiloschwer. Zwei zwanzig Zustellgebühr. Ich schaute auf den Absender: K. Rebmann, Karlsruhe, Herrenstraße. Keine Ahnung, warum mir der Generalbundesanwalt ein Paket schicken sollte. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass Herr Rebmann an irgendjemand ein Paket mit seinem Namen darauf einfach so schicken würde. Der wirkliche Absender bewies allein schon mit der Namenswahl einen gewissen Sinn für Humor, und das weckte meine Neugierde auf den Inhalt. Ich gab dem Postboten die Gebühr und nahm mir das Paket.

Es war nicht schlampig gepackt und auch nicht so akribisch, wie es die Poststelle einer hohen Behörde erwarten ließe. Der Wellpappkarton war vollgepackt mit Fotokopien, zwei Stapel nebeneinander, ohne erkennbare Ordnung, ohne Begleitschreiben. Ich blätterte die Papiere durch, sah Amtsnamen, Aktenzeichen, ausgefüllte Formulare, Skizzen, Fotos, Stempel und Unterschriften. Dieses Paket hätte tatsächlich von Herrn Rebmann stammen können, denn er, der Generalbundesanwalt, war der Leiter des Ermittlungsverfahrens, dessen Akten ich – in Kopie, auszugsweise – in Händen hielt. Die Tat, die darin untersucht wurde, hatte im Herbst 1980 für einige Tage die Republik erschüttert. Die Aufregung hatte einige Wochen lang in Schlagzeilen und Leitartikeln nachgebebt und war dann in Kurzmeldungen verebbt.

Beim Auspacken und Sortieren des Aktenstapels kam mir in den Sinn, wie ich einige Zeit zuvor meine Erinnerung mit ein paar leicht vergilbten Zeitungsausschnitten aus dem Archiv im Bayerischen Rundfunk aufzufrischen versucht hatte:

»Gundolf Köhler dürfte als Alleintäter gehandelt haben. Für eine Mittäterschaft oder auch nur Mitwisserschaft anderer an dem Sprengstoffanschlag auf das Münchner Oktoberfest ließen sich keine konkreten Anhaltspunkte erkennen. Zu diesem abschließenden Ergebnis kam jetzt die ›Sonderkommission Theresienwiese‹, acht Monate nach dem Bombenattentat, das am 26. September vergangenen Jahres 13 Menschenleben und über 200 Verletzte forderte.« So stand es am 2. Juni 1981 im Münchner Merkur und ähnlich in anderen Zeitungen. Meine Archivrecherche zwei Sommer später war eine Auftragsarbeit. Ein Rechtsanwalt hatte die Ermittlungen im Fall Oktoberfest-Attentat öffentlich kritisiert; seine Kritik fand das Interesse eines Rundfunkredakteurs, der schickte mich zum Interview mit dem Anwalt.

Ich fuhr in seine Kanzlei. Der Anwalt war vorsichtig und knapp mit seinen Auskünften gegenüber dem unbekannten Reporter. Er habe zwei Mandanten, erzählte Werner Dietrich, beide Opfer des Oktoberfest-Attentates. In ihrem Namen habe er öffentlich Protest erhoben, weil Generalbundesanwalt Kurt Rebmann im Dezember 1982 die Ermittlungen in Sachen Oktoberfest-Attentat offiziell eingestellt hatte. Er habe Akteneinsicht gefordert, um sich über das Ergebnis der Ermittlungen ein genaues Bild machen zu können. Über diesen Protest hätten im Januar 83 die Zeitungen berichtet – und dann sei Merkwürdiges geschehen. Zeugen meldeten sich. Sie alle seien sehr erstaunt, mit welchem Ergebnis der Fall zu den Akten gelegt worden sei: Da habe ein einzelner Mann, der Student Gundolf Köhler aus Donaueschingen, allein diese Bombe gebaut, nach München gebracht und gezündet. Sie selbst hätten der Polizei doch schon in den Wochen danach ganz andere Beobachtungen berichtet. Verschiedene Beobachtungen an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten seien das, sagte Dietrich, doch eines sei ihnen allen gemeinsam: Gundolf Köhler sei nicht alleine in München gewesen. Um diese Angaben überprüfen zu können, müsse er mehr kennen als die Abschlussberichte der Ermittler, er fordere, es müsse ihm Einblick gewährt werden in alle Spuren- und Ermittlungsakten.

Ich schaltete mein Tonband ab und ging. Von der Redaktion aus rief ich die Bundesanwaltschaft an. Kein Kommentar, hieß es da. Herr Rechtsanwalt Dietrich solle erst mal seine geheimnisvollen Zeugen präsentieren. Aus all dem wurde ein Dreieinhalb-Minuten-Radiobericht im »Abendjournal« des Bayerischen Rundfunks.

Diese Recherchen und der daraus entstandene Radiobeitrag am 9. Mai 1983 waren der unverhofften Zustellung des Aktenpaketes vorausgegangen. Ich machte mich daran, dessen scheinbar amorphem Inhalt mit Aktenlocher, Heftstreifen, Büroklammern und Hängemappen eine Art innerer Ordnung abzutrotzen. Das Herumlesen und Bündeln ließ mit der Zeit eine klare Hierarchie des Materials erkennen. Die zahllosen kleinen, dünnen Bündel bildeten das Rohmaterial; es bestand aus Zeugenaussagen, Gutachten und Aktenvermerken der Ermittlungsbeamten. Es gab offenkundig viel mehr von diesem Stoff als das wenige, was vor mir lag und vielleicht drei Aktenordner füllte. Denn die Zeitungen hatten berichtet, es sei die letzte Amtshandlung der Sonderkommission Theresienwiese gewesen, 26 Ordner mit Ermittlungsakten zum Generalbundesanwalt nach Karlsruhe zu schaffen. Aus diesem Material hatten die Polizisten und Staatsanwälte die Bausteine ihres Puzzlebildes jener Nacht auf dem Münchner Oktoberfest zusammengesucht. Die beiden dicksten Papierbündel, die bei meiner Sortierarbeit am Ende übrigblieben, enthielten dieses Puzzlebild in zwei leicht unterschiedlichen Versionen. Da war zunächst der »Schlussvermerk« des Bayerischen Landeskriminalamtes vom Mai 1981, 187 Seiten und sechs Fotoanlagen stark. Gemessen daran, nahm sich das letzte Wort der höchsten Justizbehörde in der Sache eher schmächtig aus: Der Schlussbericht des Generalbundesanwaltes vom 23. November 1982 in Sachen »Ermittlungsverfahren gegen 1. Karl-Heinz Hoffmann aus Ermreuth u. a., 2. Unbekannt, wegen Mordes, Vergehens nach § 129 a StGB und anderer Straftaten« ist gerade einmal 96 Seiten lang.

Mit diesen beiden Dokumenten hielt ich in der Hand, was als offizielle Wahrheit über das Oktoberfest-Attentat ermittelt und doch nie vollständig, immer nur in der matten Blaupause kurzer Pressetexte veröffentlicht worden war, Nadelöhre, durch die nur noch dünnere Presseberichte dringen konnten. Ich nahm mir vor, die Spuren der Ereignisse jener Nacht aufzunehmen und ihnen zu folgen.

NACHTSCHICHT 22.19 UHR

Die Bombe, die Opfer, die Helfer und die Politiker

Freitag, der 26. September 1980, war der Tag, an dem der Zivildienstleistende Michael Angerer zum ersten Mal seit seiner Sanitäterausbildung Nachtschicht im Rettungsdienst hatte.

»Der Nachtdienst ging bei uns um 22 Uhr los. Wir hatten gleich einen Verkehrsunfall ins Schwabinger Krankenhaus zu bringen und kamen dort kurz nach zehn an. Ich habe den Patienten zur Nothilfe gebracht; mein Kollege blieb im Fahrzeug. Als ich zurückging, hörte ich, dass er das Martinshorn kurz laufen ließ. Das ist vollkommen ungewöhnlich und ein Zeichen, dass etwas Schweres im Anrollen ist. Ich lief zurück zum Fahrzeug. Mein Kollege, eigentlich ein älterer, ruhiger Typ, war einigermaßen aufgeregt. Er sagte nur: ›Explosion beim Brausebad.‹ So hieß die Einsatzmeldung. Das ist die Stelle an der Theresienwiese, wo der Haupteingang zum Oktoberfest ist.

Auf unserer Funkfrequenz ging es sehr hektisch zu. Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge hatten sich auf unseren Rettungsdienstkanal zugeschaltet. Ein Feuerwehrmann sagte, er hätte sieben Tote gesehen und jede Menge Verletzte. Um kurz vor halb elf waren wir da. Wir kamen in einen richtigen Konvoi von Feuerwehrautos und Notarztwagen. Es war Polizei da, aber niemand, der sagte: Geht dorthin, fangt da an. Also bin ich ausgestiegen. Und ich kam auf das Areal am Haupteingang – vielleicht 100 Meter lang und 30 Meter breit. Das war abgesperrt. Dort stand ein Haufen Polizisten, die hatten ein Seil in den Händen. Mit dem Seil haben sie provisorisch die Menge, die von der Wiesn zum Ausgang drängte, zurückgedrängt. Sie konnten die Leute nur mit Mühe zurückhalten. Die standen dort zu zehnt mit ihrem Seil und hinter ihnen eine Wand von Menschen, die gafften und guckten. Im Vordergrund lag eine große Menge Leute auf dem Boden. Und um jeden, der da lag, standen ungefähr drei, vier, fünf Leute – Passanten, die irgendwie versuchten zu helfen, andere, die hilflos herumstanden, die man aber auch nicht mehr hinter die Absperrung bringen konnte. Ich vergesse das Bild nicht, ich habe es später oft geträumt. Im Vordergrund die Toten, die Schwerverletzten am Boden, im Hintergrund die Menschenwand mit den Polizisten, und ganz im Hintergrund ging der Betrieb auf dem Oktoberfest weiter. Das Riesenrad drehte sich, die übliche Oktoberfest-Musik war zu hören, und das Jauchzen und Kreischen der Leute in der Achterbahn, die ihren Spaß hatten. Im Vordergrund die Leute am Boden, die haben gestöhnt, sie waren verletzt und hatten Schmerzen. Und wenn hundert Leute stöhnen, dann gibt das einen eigenartigen Klangteppich. Das mischte sich mit der Musik und der Volksfeststimmung. Ich dachte: Hier ist ein Schlachtfeld; so sieht Krieg aus.«

Fast alle, die in der Geschichte des Attentats eine Rolle spielen sollten, drängten in den ersten Minuten und Stunden nach der Explosion zum Tatort. Ein Polizeiposten an der Zulieferstraße, 50 Meter westlich des Wiesneingangs, hörte um 22.20 Uhr eine gewaltige Detonation und verständigte über sein Handfunkgerät die Wiesnwache der Polizei. Von dort ging die Meldung weiter an die Rettungsleitstelle. »Vermutliche Bombenexplosion am Haupteingang Oktoberfest. Fahren Sie mit Notarzt und zwei/drei Rettungswagen hin.«

In dem zunächst stationierten Wagen bei der Chirurgischen Poliklinik Pettenkoferstraße, kaum mehr als einen Kilometer von der Theresienwiese entfernt, saß Oberarzt Dr. Wischhöfer. Er war als erster Notarzt zur Stelle. »Zuerst fielen die vielen taumelnden und über graue Gegenstände stolpernden Menschen auf, von denen man nicht wusste, ob sie nun verletzt, schockiert oder einfach betrunken waren«, so berichtete er ein Jahr später bei einem Kongress über Katastrophenmedizin: »Als sich das Auge an dieses Chaos gewöhnt hatte, entpuppten sich die zuerst grauen Gegenstände als amputierte Gliedmaßen und Körper von Toten. Über dem ganzen Geschehen lag in den ersten Minuten eine unheimliche Stille des Entsetzens, die nur vom schrillen Sirenengeheul der Schaubuden unterbrochen wurde. Es galt für die kurze Zeit, bis genügend Kräfte zur Verfügung standen, die Individualmedizin hinter der Massenmedizin anzustellen. Dies geschah durch eine sofort angestrebte Sichtung. Wie schon erwähnt, stand ein Großteil der erwachsenen Verletzten unter Alkoholeinfluss. Nicht zuletzt hierdurch wurde die Feststellung der Dringlichkeit der Behandlung im Sinne der Triage erschwert.«

Mittlerweile jedoch waren im Laufschritt die etwa 30 Polizeibeamten von der Wiesnwache mit ihren Absperrseilen angekommen, und auf dem provisorisch abgeriegelten Platz trafen Minute für Minute neue Rettungswagen ein. In kurzer Zeit kümmerten sich etwa 220 Sanitäter und 30 Ärzte um die Verletzten. Die Helfer schafften es, die 213 registrierten Verletzten binnen einer Stunde notdürftig zu versorgen und in die Krankenhäuser in und um München zu transportieren. Für 13 Menschen kam jede Hilfe zu spät. Fünf Männer und zwei Kinder lagen tot am Tatort; drei Männer, zwei Frauen und ein Kind sind auf dem Transport oder in den Krankenhäusern in den nächsten Tagen gestorben.

Während sich die Sanitäter und Notärzte noch um die letzten nicht versorgten Verletzten bemühten, trafen immer mehr Polizisten ein. Die Uniformierten stellten Sperrgitter auf, leiteten den Verkehr um und schickten die schaulustigen Wiesnbesucher heim, die jetzt zur Sperrstunde um 23 Uhr aus den Bierzelten strömten. Sie waren einfach nur guter Laune oder angeheitert oder betrunken. Ohne Ahnung, was geschehen war, führte sie ihr Heimweg über die Wirtsbudenstraße ganz zwangsläufig direkt auf den Tatort am Wiesneingang zu. Das innere, immer hermetischer abgeriegelte Gebiet war jetzt von Scheinwerfern grell erleuchtet. An einem Bus, einer fahrbaren Einsatzzentrale für Katastrophenfälle, trafen sich die leitenden Polizei- und Justizbeamten. Münchens Polizeipräsident Manfred Schreiber war aus einem Bierzelt herbeigeeilt. Mit dem Staatsanwalt Hanreich und dem LKA-Kriminaldirektor Wöbking wurde eine Arbeitsteilung vereinbart. Das Landeskriminalamt, zuständig für Sprengstoffdelikte, übernahm den Fall, und das hieß: die Spurensuche am Tatort, die Vernehmung von Zeugen des Geschehens. Die Münchner Polizei sollte sich um die Identifizierung der Leichen und die Personenfeststellung der Verletzten kümmern. Um 23.15 Uhr wurde bei dieser Besprechung die Sonderkommission Theresienwiese gegründet, für die zunächst 50 Beamte des Landeskriminalamtes eingeteilt wurden. Sprengstoffexperten kämmten das Gelände durch. Polizeifotografen dokumentierten das Gebiet, fotografierten die Lage der Toten und ihre zerschundenen Körper. Andere Beamte sammelten den Sprengschutt im Umkreis von einhundert Metern ein. Die Kleiderfetzen, Splitter, Handtaschen, Schießbudenblumen, die Geldbörsen und alles andere, was lose herumlag, wurden in Tüten gesteckt und auf Listen verzeichnet. Die Beamten arbeiteten bis in die Morgenstunden des Samstags.

Während die Ärzte und Operationsschwestern in den Krankenhäusern Münchens und Umgebung um das Leben der Verletzten kämpften, aus ihren Wunden die Splitter der Bombe schnitten und aussichtslos zertrümmerte Gliedmaßen amputierten, versammelten sich wichtige Persönlichkeiten am Ort der Bombenexplosion. Sie trafen sich in der fahrbaren Einsatzzentrale. Während ein paar Meter weiter draußen die Ermittlungsbeamten Spur um Spur aufnahmen, Detail an Detail zu setzen versuchten, gab man hier Einschätzungen ab. Minister der christsozialen bayerischen Staatsregierung waren gekommen, der sozialdemokratische Bundesminister der Justiz, schließlich der bayerische Ministerpräsident persönlich und später auch der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München.

Es war Wahlkampfzeit in der Republik, und wenn auch noch keineswegs klar war, woher dieser Ausbruch von Gewalt kam und auf was oder wen dieser Anschlag zielte, so erfasste doch einige Teilnehmer der nächtlichen Runde die Versuchung, das Geschehene in die großen Linien der Tagespolitik einzuordnen. Ein Bekannter des bayerischen Ministerpräsidenten Strauß, der Rechtsanwalt Dr. Franz Dannecker, begann dieses Spiel, als er einen Münchner Stadtrat ebenjener liberalen Partei erblickte, die in Bonn den für die Sicherheitslage der Republik zuständigen Innenminister Gerhart Baum stellte. »Das habt ihr von eurer linken Politik«, schnauzte Dannecker den FDP-Mann Manfred Brunner an, der sich als Verwaltungsbeirat der Feuerwehr mit um den laufenden Katastropheneinsatz kümmerte. Der bayerische Finanzminister, aus einem Bierzelt herbeigeeilt, setzte nach. »Die FDP ist doch mitverantwortlich für das, was hier passiert ist.«

Der Kandidat selbst, der in diesen Wochen mit der Parole »Freiheit oder Sozialismus« das Amt des Bundeskanzlers anstrebte, witterte eine Chance gegen seinen amtierenden Rivalen, der, obgleich Sozialdemokrat, im öffentlichen Ansehen als die personifizierte Staatsautorität galt. Die Berater des Kanzlers Helmut Schmidt hatten dieses Image in die Wahlkampfparole »Sicherheit für Deutschland« gegossen. Noch nicht in der kleinen nächtlichen Runde am Tatort, erst am Vormittag des kommenden Samstags, für das Millionenpublikum Deutschlands größter Sonntagszeitung Bild am Sonntag packte Franz Josef Strauß aus:

»Es gibt keine Sinngebung des Sinnlosen. Das sind perverse Gehirne, morallose Menschen. Sie sind aber auch ein Zeichen dafür, wohin es kommt, wenn politische Verbrechen entmoralisiert werden« – ein noch dunkler Satz, den zu klären erst eine einfühlsame Zwischenfrage des Reporters half.

Bild am Sonntag: »Sprechen Sie damit Bundesinnenminister Baum (FDP) an, dem die Union das schon seit einigen Wochen vorwirft?«

Strauß: »Ja. Herr Baum hat schwere Schuld in zweierlei Hinsicht auf sich geladen. Erstens durch die ständige Verunsicherung und Demoralisierung der Sicherheitsdienste, die sich ja heute nicht mehr trauen, im Vorfeld aufzuklären und den potenziellen Täterkreis festzustellen. Zweitens durch die Verharmlosung des Terrorismus. Für mich ist Herr Baum als Innenminister eine Skandalfigur. Er hat zwar keine unmittelbare Verantwortung für dieses Attentat. Er ist aber als Innenminister fehl am Platz.«

Als der Kandidat diese Worte sprach, hatten die Arbeiter der Münchner Stadtreinigung bereits das eingetrocknete Blut der Bombenopfer von der Straße geschrubbt, hatte der Oberbürgermeister der Stadt beschlossen, dem Terror mit dem Weiterfeiern der Wiesngaudi zu trotzen – und das feierfreudige Volk strömte in Bierzelte und Buden und verschaffte den Wirten und Schaustellern einen neuen Einnahmerekord.

AUGEN-BLICKE

Zeugen gegen die Einzeltäterschaft

Ich hatte keine Rückblende im Sinn, als ich mich in den Aktenstapel über das Attentat hineinlas – bis mir aufging, dass in meiner persönlichen Erinnerung diese Tage im September 1980 in München fehlten.

Damals hatte ich einen Rucksack gepackt, war in ein Flugzeug gestiegen und genau am Nachmittag dieses 26. September in die Ferien nach Griechenland geflogen. Da sei etwas passiert, eine Bombe sei hochgegangen auf Münchens Oktoberfest, schnappte ich am Abend darauf in Athen aus der Unterhaltung zweier deutscher Gäste auf, die sich neben mir auf dem Dach eines überfüllten Rucksacktouristen-Hotels zum Schlafen hinlegten. Im Reisetagebuch verzeichnete ich diese Unterhaltung nicht, auch nicht die Schlagzeilen der Bild-Zeitung, die in den Tagen darauf an den griechischen Zeitungskiosken prangten. Nur eine Nachricht aus der Ferne, heute vernommen, morgen vergessen.

Ein halbes Jahr nach der Reise rückte ich per Zufall ganz nah an den Ort des Geschehens. Wir fanden eine Wohnung am Rand der Theresienwiese. Die Treppe herunter, aus dem Haus heraus rechts gerade 100 Meter die Pettenkoferstraße entlang, die dort schon in den Bavariaring einmündet, diesen nach rechts 200 Meter entlang – dort ist der Haupteingang zur Oktoberfest-Wiese. Fast jeder Spazier- oder Einkaufsweg seither führte mich dort vorbei. Es gibt Plätze, die dabei ihre Geschichte erzählen, man hat sie oft gehört, von irgendwem. Dieser Platz erzählte seine Geschichte nicht.

Wenigstens gab der Aktenstoß präzise Auskunft darüber, woraus die Polizisten noch in der Nacht auf den 27. September ihre Schlüsse auf den mutmaßlichen Täter zogen. Aus ersten Zeugenaussagen und den Verwüstungen am Ort ging hervor, wo die Bombe explodiert war: auf der rechten, westlichen Hälfte der Wirtsbudenstraße, zwischen dem riesigen, mit Fichtenreisig bezogenen Willkommensbogen und der Einmündung der Wirtsbudenstraße in den Bavariaring. Dort, mit einer Kette an einem Verkehrszeichen befestigt, stand ein Papierkorb der Stadtwerke aus Eisendrahtgitter und Blech auf dem Boden, von dem aus um 22.19 Uhr zunächst für ein paar Sekunden eine zischende, meterhohe Stichflamme aufstieg. Erst danach folgte eine ohrenbetäubende Detonation. Diesen Papierkorb zerriss die Bombe in ungezählte scharfkantige und nagelähnliche Metallsplitter, die die grauenhafte Wirkung der Bombe auf die Opfer noch erhöhten.

14 Meter östlich des Explosionszentrums fanden die Polizeibeamten den Toten, den die Bombe am schlimmsten verstümmelt hatte. Beide Arme waren ihm an den Ellenbogengelenken abgerissen, das linke Bein war am Oberschenkel abgetrennt, der Brustraum eine einzige aufgerissene Wunde, das Gesicht verbrannt, zertrümmert, ausgelöscht. Kein anderer Toter, kein Schwerverletzter wies ein vergleichbares Verletzungsbild auf. Keines der registrierten 213 Opfer des Anschlags hatte wie der zunächst unbekannte Tote seine Hände oder Arme verloren. Der Verdacht kam auf, dass der tote junge Mann im Augenblick der Explosion beide Hände an der Bombe gehabt hatte. Die Obduktion im Gerichtsmedizinischen Institut am Samstagmorgen erhärtete diesen Verdacht. Die Mediziner und die Sprengstoffexperten lasen aus der Art, dem Umfang und der Verteilung der Wunden, der Splittereinschläge und Verbrennungen ab, in welcher Körperhaltung der noch nicht sicher identifizierte junge Mann exakt im Augenblick der Detonation verharrt haben musste, die ihn erfasste, tötete und zu dem Torso entstellte, der nun vor ihnen auf dem Sektionstisch lag: Kopf und Oberkörper über den Abfallkorb gebeugt, so verbrannte und zerbrach ihm die Bombe das Gesicht, schoss Garben von Splittern in den Brustkorb. Mit den Händen griff er gerade in den Korb, so riss ihm die Bombe die Arme ab.

Den Bauch in der Beuge nach vorne eingeknickt, so blieb der Unterleib zwischen Nabel und Scham von Splittern fast unversehrt. Das linke Bein zur Balance des vorgebeugten Oberkörpers nach vorne nahe zu dem Papierkorb gestellt, so trennte es die Bombe vom Rumpf. Sprengstoffschmauch haftete dem Toten am Hals und an den Stümpfen der Oberarme; ihn gibt es nur in unmittelbarer Nähe der Explosion. Nur dort reißt der Druck die Kleider in Fetzen vom Leib, der Leichnam des jungen Mannes aber war bis auf einige Reste seiner Hose nackt. Rücken und Gesäß waren unverletzt; sie waren der Bombe abgewandt.

Zeige deine Wunde. Kein Gericht hätte den Obduktionsbericht der Gerichtsmediziner als Schuldbeweis für den Toten angesehen. »Im Zweifel für den Angeklagten« hätte es eingeräumt, dass sich der Tote ohne Arme mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der von den gerichtsmedizinischen Gutachtern beschriebenen Position direkt über dem Detonationszentrum der Bombe befunden hat. Aber für den Beweis, dass der Getötete selbst der Bombenleger und nicht etwa ein Opfer der Bombe wie alle anderen auch ist, hätte das hohe Gericht den Vertreter der Anklage aufgefordert, mehr zu präsentieren. Indizienbeweise. Zeugen.

Die Bundesanwaltschaft hätte den Zeugen Frank Lauterjung aufgerufen, dessen Aussage sie in ihrem Schlussbericht »besondere Bedeutung« zumisst.

Frank Lauterjung war etwa um Viertel nach neun Uhr abends kurzentschlossen zu einem kleinen Wiesnbummel aufgebrochen. Er wollte Luft schnappen und Leute beobachten. Von seiner Wohnung in der Schwanthalerstraße hatte er zu Fuß nur ein paar Minuten zu gehen. Ab halb zehn flanierte er dort auf und ab, wo beständiges Kommen und Gehen war, am Eingang zur Wirtsbudenstraße. Es war Viertel nach zehn, als er einen jungen Mann wiedersah, der ihm gleich nach seiner Ankunft unten an der Brausebadinsel schon aufgefallen war und den er deswegen für ein paar Minuten aufmerksam beobachtet hatte. Jetzt stand Frank Lauterjung ziemlich genau in der Mitte der Wirtsbudenstraße vor dem Willkommensbogen.

Schlussvermerk: »Vom Standpunkt 6 aus sah ich, dass der bereits früher von mir beobachtete Mann mit dem Wuschelkopf sich in südlicher Richtung bewegte. Ich sah ihn, als er sich etwa auf der Höhe des Fahrbahnrandes befand, und zwar nicht weit von dem jetzt in der Skizze eingetragenen Detonationszentrum entfernt.

Ich hatte freie Sicht auf ihn.

In seiner linken Hand trug er das Köfferchen, in der rechten Hand die Plastiktasche. Ich habe seine Augen wiedergesehen, er hatte schreckhafte, angstvolle Augen.

Ich dachte mir: jetzt kommt er daher; ich lass ihn erst mal vorbeigehen. Ich dachte mir, jetzt schaust einmal, was auf dich zukommt, vielleicht geht er vorbei, vielleicht sucht er Kontakt.

Der Mann blieb aber plötzlich stehen. Ich sah dann, wie er sich linksseitig bückte, wobei er sich um die Körperachse nicht drehte. Die Bewegung ließ eindeutig schließen, dass er etwas absetzte. Mich befiel bei dieser Beobachtung ein ungutes Gefühl.

Zeitgleich mit dieser Beobachtung sah ich, dass meist links von mir viele Personen die Wiesn verließen. Ich erinnere mich an eine Familie mit Kindern. Die Passanten versperrten mir dann die Sicht auf den jungen Mann mit dem Wuschelkopf.

Ich erinnere mich deutlich daran, dass ich von dem Ort ausgehend, wo sich der junge Mann befand, ein deutliches, schrilles, scharfes, langgezogenes Zischen vernahm.

Als nächste konkrete Beobachtung ist mir erinnerlich, dass ich die helle Plastiktüte hochgehen sah. Ich sah auch zwei Hände. Dann sah ich eine große Stichflamme, hörte Schreie. Mit dem etwa zeitgleichen Knall erfasste mich eine ungeheure Druckwelle. Ich verlor die Besinnung. Im Unterbewusstsein nahm ich noch wahr, dass ein Körper über mich hinwegflog. Als ich wieder zur Besinnung kam, war ich 15 bis 20 Meter von meinem letzten Standort entfernt.

Nach der Explosion sah ich eine entstellte Leiche, die in der Skizze mit L 6 (der später identifizierte Gundolf Köhler) bezeichnet ist. Die Leiche lag auf dem Rücken, das Gesicht lag mit der linken Seite am Boden. Als ich ihn so liegen sah, erkannte ich in ihm die Person wieder, die ich bisher als den Mann mit dem Wuschelkopf bezeichnet habe.«

Frank Lauterjung konnte sich an das eierschalenfarbene Hemd, die Jeans und die Jacke erinnern, die dieser Junge mit der schweren Plastiktüte in der einen und dem kleinen Koffer in der anderen Hand trug. Der Vernehmungsbeamte wollte wissen, warum sich Frank Lauterjung all dies so genau gemerkt hatte, auffällig genau für einen Zeugen. Der gab zurück, er mustere als Homosexueller einen Mann, der ihm gefalle, genauso sorgfältig wie andere Männer attraktive Frauen. Er hatte seinen Blick gesucht. Er sagte nicht: Der hatte krauses Haar, sagte fast zärtlich »Wuschelkopf« zu dem Mann, dem er nachgeschaut, der ihm gefallen hatte.

Kein Augenzeuge hat die letzten Minuten und Sekunden vor dem Attentat so präzise und aus solcher Nähe schildern können wie Frank Lauterjung. Dass er ausgerechnet im Augenblick der Zündung keine Sicht auf den mutmaßlichen Bombenleger hatte, hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet.

Birgit Wenzel* hatte in diesem Moment freies Blickfeld. Sie war gerade mit ihrer Familie auf dem Heimweg durch den Willkommensbogen gegangen und schaute schräg links in Richtung Ausgang, dorthin, wo die Wirtsbudenstraße in den Bavariaring einmündet.

»Von meinem Standpunkt aus sah ich nordwestlich des Verkehrszeichens ›Vorfahrt beachten‹ zwei Personen. Diese beiden standen sich in einer Entfernung von ein bis eineinhalb Metern gegenüber, beide in leicht gebückter Haltung. In der Mitte zwischen den beiden sah ich etwas Weißes, etwa 50 Zentimeter breit und ca. 35 Zentimeter hoch. Der weiße Gegenstand hatte keine Ecken, war faltig. Die beiden beobachteten Personen hatten ihre Hände dran.

Als ich die beiden sah, dachte ich: Was reißen, was zerren die denn da? – Ich dachte mir: Was machen die denn da für einen Unfug? … Das nächste Bild, das ich in Erinnerung habe: Der weiße Gegenstand fliegt nach oben. Ich sah den Gegenstand etwas über Kopfhöhe und dann in Richtung Osten oder Südosten fliegen. Ich nahm dann einen deutlichen Lichtschein wahr. Es war ein richtiger Lichtball. Woher dieses Licht kam, weiß ich nicht. Ich habe ein weiteres Bild. Während dieser großen Helligkeit sah ich aus dem beobachteten Bereich zwei Beine weglaufen, und zwar in west-südwestlicher Richtung. Jedenfalls sah ich zwei Schritte. Diese beiden Beine liefen aus dem hellen Lichtschein heraus. Ich kann mich an keinen Menschen und nichts weiter erinnern, nur die beiden laufenden Beine.

Unmittelbar nach dem Licht nahm ich einen wahnsinnigen, dumpfen, lähmenden Knall wahr. Ich kann mich auch an einen lauten, entsetzlichen Schrei erinnern. Nach diesem Schrei war lähmende Stille.«

Mitten in den Polizeiakten taucht also plötzlich ein zweiter Mann auf, schemenhaft nur, zwei Beine, die weglaufen im gleißenden Licht vor der Detonation, ein Mann, nicht weiter beschreibbar wie der erste, den Birgit Wenzel deutlicher sah und ähnlich beschrieb wie Frank Lauterjung den jungen, wuschelköpfigen Mann mit der Plastiktüte. Diese weiße Plastiktüte, die Birgit Wenzel wie Frank Lauterjung bei der Explosion sahen, war Lauterjung schon aufgefallen, als er ihn zum ersten Mal sah, ihn musterte, sich einprägte. Da stand der Wuschelkopf – Gundolf Köhler – mit seiner schwer beladenen Plastiktüte und einem Köfferchen auf der Verkehrsinsel mit dem Brausebad-Häuschen, direkt gegenüber dem Wiesneingang auf der anderen Seite des Bavariarings, und er war nicht allein. Er unterhielt sich hektisch mit zwei jungen Männern in grünen Parkas. Die beiden standen mit dem Rücken zu ihm, ihre Gesichter habe er nicht erkennen können, nur ihre Stiftenkopffrisur sei ihm aufgefallen, sagte Frank Lauterjung.

Frank Lauterjung ist für die Ermittler ein »zuverlässiger« Zeuge – der Mann, der den Beamten unmittelbar nach dem Attentat die Größe und Form des schweren Gegenstandes in der Plastiktüte beschreibt und damit die ungefähren Abmessungen der Bombe trifft, die Sprengstoffexperten erst Tage später aus den Splitterstücken rekonstruieren konnten.

Lauterjung und Wenzel lieferten die präzisesten, wichtigsten und brisantesten Aussagen dafür, dass Gundolf Köhler am Tatort und sogar unmittelbar vor der Explosion der Bombe nicht alleine war. Weitere Zeugen bestätigen dies. Einer gibt an, zwei junge Männer in Begleitung einer dunkelhaarigen Frau zwischen 21 Uhr und 21.25 Uhr an einem Tabakwarenstand in der Nähe des Willkommensbogens gesehen zu haben. Einer der jungen Männer sei Köhler gewesen. Ein weiterer Zeuge bekundet, einen jungen Mann mit einer Plastik- oder Stofftasche gegen 21.40 Uhr in der Nähe des Willkommensbogens beobachtet zu haben. Der junge Mann sei wahrscheinlich Köhler gewesen; in seiner Begleitung habe sich ein etwa 18-jähriges schwarzhaariges Mädchen befunden.

Schlussvermerk der Sonderkommission Theresienwiese vom 13. Mai 1981, Seite 185: »Schlussbemerkung. Nach dem jetzt vorliegenden abschließenden Ermittlungsergebnis ist festzustellen, dass Gundolf Köhler als Alleintäter gehandelt hat.«

Anderthalb Jahre danach werden mit einem anderen Aktenbündel, dem Schlussbericht des Generalbundesanwaltes in Karlsruhe, im November 1982 die Ermittlungen zum Oktoberfest-Attentat offiziell eingestellt. Hier lautet die Zusammenfassung der Aussagen so: »Für eine Tatbeteiligung Dritter sprechen nur einige unterschiedliche Beweiserkenntnisse, die einen abschließenden Nachweis der Tatbeteiligung jedoch nicht zulassen.«

Ein weit vorsichtigerer Satz, nicht so apodiktisch. Fast eine Aufforderung, selbst nachzuprüfen und auszuforschen, wie viel die Augenzeugen der Tatnacht in ihren Erinnerungen bewahrt haben.

NOCH EINMAL

Hinweise auf Komplizen

Anfang Juli 1983 suchte ich Gisela Lehmann* auf. »Ihren Bekundungen zufolge hat unmittelbar nach der Explosion ein nicht identifizierbarer jüngerer Mann in Tatortnähe weinend ausgerufen: ›I kann nicht mehr! I wollt’s nicht! I kann nichts dafür! Helft’s ma!‹«

Nur im Schlussbericht des Generalbundesanwalts war ich auf dieses sonderbare Erlebnis aufmerksam geworden, das im Schlussvermerk des Bayerischen Landeskriminalamtes nicht erwähnt ist.

Ich könne mir auf ihre Aussage keinen rechten Reim machen, sagte ich Gisela Lehmann, als ich sie telefonisch ausfindig gemacht und erreicht hatte: Wer hat da zu wem diese Sätze gesprochen, die ein wenig nach Selbstbezichtigung klingen?

Was ich eigentlich vorhätte, fragte sie zurück.

Rauskriegen, was in dieser Nacht wirklich passiert ist. Mir ein Bild machen, das ich mir aus Akten allein nicht zusammenschustern kann.

Ob ich selbst eine bestimmte Theorie hätte?

Nein, nur Zweifel.

Woher ich ihren Namen und die Aussage kenne?

Aus den Ermittlungsakten.

Es war Glück, dass die Generalprobe im Anreden gegen Misstrauen und Angst auf diese Zeugin fiel. Sie war bereit, sich mit mir zu treffen.

(Naiv von mir, nicht von Anfang an zu sehen, dass das so sein musste: Ein Verbrechen geschieht; die Polizei ermittelt, findet einen Toten, der dieses Verbrechen allein begangen haben soll; schließt die Akten. Eine Handvoll Zeugen sagten: Der war nicht allein. Kaum ist Gras über die Sache gewachsen, ruft einer an, behauptet, er sei Journalist, fragt: Wen haben Sie da gesehen? Wie sah diese Person aus? Würden Sie sie zum Beispiel wiedererkennen? – Nein. Habe alles schon gesagt. Weiß nicht, was das jetzt noch soll. Hörer auf die Gabel.)

Gisela Lehmann kam ein paar Tage später nachmittags nach der Arbeit zu mir nach Hause. Wir gingen zusammen den kurzen Weg zur Theresienwiese. Lokaltermin. Noch hatten die Aufbauarbeiten für das diesjährige Oktoberfest nicht begonnen. Ohne den Willkommensbogen und die Buden und Bierzelte blieb nur die leere geteerte Wirtsbudenstraße. Die ging Gisela Lehmann vielleicht hundert Meter ins Innere des Platzes. Dort blieb sie stehen und drehte sich um. Ich stellte das Tonband an, und wir gingen langsam zurück.

»Also, ich stand hier mit meiner Freundin und hab was gekauft, als ich einen Riesenknall gehört hab. Die ganzen Leute schauten dann in Richtung Ausgang. Man hat einen riesigen Rauchpilz gesehen.

Wir sind dann Richtung Ausgang gegangen. Einige Leute liefen. Wir sind auch ziemlich schnell gegangen, bis ungefähr hier, wo dieses Glückslos stand, so ein Rondell. Dann haben wir die ersten Leute am Boden liegen gesehen, die sich die Beine gehalten haben. Aus den Kleidern, Hosen, Röcken kam Blut. Wir gingen weiter. Wir haben dann Leute gesehen, die abgebunden haben. Die zogen ihre Kleider aus und banden damit ab. Dann sah ich etwas hier nach dem Ausgang.«

Wir waren wieder am Ausgang angelangt und standen an dem kopfsteingepflasterten Streifen Vorplatz, der sanft absinkend die Wirtsbudenstraße in den Bavariaring einmünden lässt. Genau hier, auf dem Randstein zwischen Straße und Vorplatz, war die Leiche des tatverdächtigen jungen Mannes gefunden worden. Hierher kam Gisela Lehmann unmittelbar nach der Explosion der Bombe.

»Ich sagte zu meiner Freundin: ›Was ist denn das? Was liegt denn da?‹ Das sah erst aus wie Abfall, der zerrissen war. Dann sind wir näher hin, sind davor stehengeblieben. Ich sagte: ›Das ist ein Toter.‹

Meine Freundin sagte: ›So was habe ich noch niemals gesehen.‹ Und sie fing an zu heulen.

Ich stand eine ganze Zeit entsetzt davor, dann bin ich vier, fünf Meter weiter nach rechts. Da waren zwei Männer, ein älterer, circa 35, und ein jüngerer, der war 25, 26 Jahre, groß, hatte blonde kurze Haare. Der Jüngere hat wild um sich geschlagen und hat immer wieder geschrien: ›Ich wollt’s nicht! Ich kann nichts dafür! Bringt’s mich um! Ich kann nichts dafür! – Ich wollt’s nicht!‹ – Das hat er mehrmals gesagt, und der andere hat versucht, ihn zu beruhigen. Dann bin ich auch noch zu ihm hin. Aber der hat so wild um sich geschlagen, dass ich dann mit meiner Freundin weitergegangen bin. Das Auffallende war, dass er ziemlich nah an diesem Toten stand.«

Dieser Tote war der junge Mann mit den abgerissenen Armen. Keiner der anderen Toten lag in seiner Nähe.

Gisela Lehmann ging erst etwa eine Woche nach dem Anschlag zur Polizei, nachdem sie ihr Erlebnis wieder und wieder Freunden erzählt und durch die Berichterstattung in der Presse begriffen hatte, dass sich die erregte Szene vor dem Leichnam von Gundolf Köhler abgespielt hatte. Das Entsetzen, ja die Selbstbeschuldigung des jungen Mannes, er habe dies nicht gewollt, galt genau dem Toten, der in Verdacht geraten war, die Bombe gelegt zu haben. Gisela Lehmann wurde zweimal verhört – etwa eine Woche nach der Tat; einmal bekam sie dabei Lichtbilder vorgelegt, und man fragte sie, ob sie darauf den jungen Mann erkennen könne, der bei dem Toten stand. Auf den etwa zehn vorgelegten Bildern konnte sie ihn nicht entdecken. Die Polizei hat nicht versucht, mithilfe der Bevölkerung den Mann zu finden, dessen so schwer erklärliches Verhalten die Zeugin geschildert hatte. Kein Aufruf in der Presse, dieser Mann möge sich selbst melden; keine Veröffentlichung der detaillierten Beschreibung, die die Zeugin gegeben hatte. Seit ihrer zweiten Vernehmung durch die Polizei im Oktober 1980 hat die Zeugin Gisela Lehmann bis zur Einstellung der Ermittlungen nie wieder etwas von der Polizei gehört.

In ihren Träumen nach der Tatnacht seien diese Bilder wieder erschienen, erzählte Birgit Wenzel: Zwei Männer stehen sich gegenüber, vornübergebeugt, zwischen ihnen das weiße, faltige Ding – »was zerren die denn da«, sagte sie zu ihrem Mann, der selbst die Szene nicht sah, aber sich an diesen Satz seiner Frau erinnern konnte, dann der Lichtschein, das weiße Ding fliegt nach oben, im Lichtschein die Schemen der weglaufenden Beine.

Auch Birgit Wenzel begegnete mir mit Vorsicht und Angst, als ich sie bat, sie zu ihren Beobachtungen befragen zu dürfen. Sie sei sich ihrer Beobachtungen völlig sicher, so sicher, dass sie davon ausgehe, irgendwo werde dieser zweite Mann jetzt frei herumlaufen, der damals, Augenblicke vor der Detonation, an dem weißen, faltigen Etwas zerrte, in dem sich die Bombe befand. Von den unzähligen Splittern traf einer ihren Mann in den linken Oberschenkel, ein anderer sie selbst in die Brust. Die waren noch in der Nacht schnell herausoperiert. Die auf den Schultern des Vaters schlafende fünfjährige Tochter blieb unverletzt. Sie hätten Glück gehabt, gemessen am Leid anderer ein paar Schritte vor ihnen. Aber die Bilder, die Birgit Wenzel den Beamten beschrieb, verschwanden nicht, und auch nicht die Angst, noch einmal nachts zur Oktoberfest-Zeit genau dort vorbeizugehen, wo das alles geschehen war. Bis dann ihr Mann sie zwei Jahre später dazu drängte, mit ihm noch einmal denselben Weg zu gehen – vorbei am selben Ort, zu ähnlicher Zeit, nach einem Abend im Bierzelt, nachts mitten im Strom der Besucher. Das half gegen die Angst – und gegen die Zweifel an den eigenen Erinnerungen. Die waren aufgekommen, sagte Frau Wenzel, als die Beamten sie damals Detail um Detail vernahmen. Sie seien skeptisch gewesen. Kein anderer Zeuge habe ihre Aussage von einer zweiten Person am Tatort unmittelbar bei der Zündung der Bombe bestätigt. Trotzdem sei sie bei dem geblieben, was sie gesehen hatte, und sie bekam das Gefühl, man habe gegen einigen kritischen Widerstand das akzeptiert, was sie sagte.

War es denn wirklich so, dass sie nur den einen jungen Mann genau genug gesehen hatte, um ihn später beschreiben zu können, den Mann, den gleich darauf die Bombe tötete, wollte ich wissen. War denn der andere nach Statur und Gesicht wirklich nur in Schemen zu sehen?

Das sei wirklich so gewesen, und sie nehme nicht an, sie hätte diesen Mann auf irgendwelchen Bildern wiedererkennen können. Wohl deshalb hätten ihr die Beamten keine Bilder eventuell verdächtiger Personen gezeigt. Aber auch, wenn man nach ihren Angaben nicht konkret nach ihm habe fahnden können: Dass es den zweiten Mann am Papierkorb unmittelbar vor der Bombenzündung gegeben habe, da sei sie sich sicher. Es habe ihn gegeben, den zweiten Mann, der im Lichtschein davonlief.

Die Suche nach Frank Lauterjung war schwierig. Im aktuellen Telefonbuch war er nicht verzeichnet, die Auskunft hatte keinen Eintrag. Im Telefonbuch 1981/82 fand ich ihn noch. Unter der alten Nummer meldete sich eine junge Frauenstimme. Sie kenne Herrn Lauterjung nicht, aber der habe wohl vor ihr in diesem Appartement gewohnt und sei umgezogen. Manchmal komme noch Post auf seinen Namen.

Frank Lauterjung musste also innerhalb Münchens umgezogen sein und sein Telefon abgeschafft haben. Oder er wohnte jetzt in einer ganz anderen Stadt.

Ein paar Tage später ging ich zum Einwohnermeldeamt, Abteilung Passangelegenheiten und Wohnungsauskünfte, Buchstabe L. Hinter dem Schalter saß eine Beamtin am Terminal. Die fragliche Person sei verzeichnet, stellte sie fest. Gegen eine Gebührenmarke für drei Mark könnte ich Auskunft erhalten. Auf dem Zettel mit Marke und Stempel, Betreff: Auskunft aus dem Melderegister, stand: »Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, eine Person mit dem Familiennamen, Vornamen Frank Lauterjung ist gestorben.«

WIESNBUMMEL

München verdrängt, Opfer erinnern

Der im Frühsommer 1983 frei Haus gelieferte Aktenstoß lenkte meine Aufmerksamkeit auf den Terroranschlag im Jahr 1980 und nebenbei auf das kommende Oktoberfest. Nicht einmal drei Jahre danach fieberte die Stadt darauf zu wie eh und je, und wichtig und aufwühlend waren dabei die gleichen Freuden und Sorgen wie immer. Ab Ende Juli wuchsen die stählernen Gerüste der Bierburgen wieder auf der riesigen, ovalen, baumumstandenen Theresienwiese. Die Zeitungen kündigten den neuesten Nervenkitzel der Saison an, eine künstliche Wildwasserbahn mit Schiffen aus ausgehöhlten Bäumen, die freilich, um das Abenteuer zu begrenzen und den Technischen Überwachungsverein zufriedenzustellen, auf sicheren, unter Wasser montierten Schienen dahingleiten sollten.

Als die Bierzelte, mit Planen bedeckt, allmählich ihre endgültige Form annahmen, sammelten sich am 10. September die entschlossenen Streiter des »Vereins gegen betrügerisches Einschenken« zu einem Stiftungsfest in der Schwabinger Max-Emanuel-Brauerei. Ihr silberbärtiger Vorsitzender Rudi Scheibengraber, ein pensionierter Statistiker, wetterte gegen den Verfall der Schankmoral. »Nur jeder zehnte Krug war auf der Wiesn im vergangenen Jahr bis zum amtlichen Eichstrich gefüllt«, verkündete er. Bei seinen Zuhörern an den Biertischen machte sich grollendes Rechtsbewusstsein breit. »Was auf der Wiesn passiert ist – das ist fortgesetzter Betrug.« Das Maß der Erregung war nach diesen Worten Scheibengrabers so übervoll, dass die Mitglieder des Vereins nun sogleich ernsthafte Anstalten unternahmen, dem auf der kommenden Wiesn erneut drohenden Unrecht entschieden entgegenzutreten. »Wir werden heuer so viele Maßkrüge kontrollieren wie noch nie«, rief er aus, und noch am selben Abend schritten er und seine Vereinsmitglieder zur Tat. Pro Tag und Bierzelt bestimmten sie aus ihrer Mitte je zwei Aufpasser, die den Auftrag hatten, jeden Schankbetrug statistisch und wenn möglich auch noch fotografisch an Ort und Stelle zu notieren.

Drei Tage später, die meisten der 700 Schausteller- und Wirtsbetriebe waren schon aufgebaut und allenfalls noch letzte Vorbereitungsarbeiten im Gang, da traf sich eine weitere, dem Oktoberfest wohlgesinnte Vereinigung. In dieser Runde dachte man weit über die vier Tage hinaus, die München und die Welt noch von der Eröffnung des diesjährigen Oktoberfestes trennten. »Weil«, so stand es in der Süddeutschen Zeitung, »›im atomaren Zeitalter keine Stadt der Welt hundertprozentig gefeit ist‹, hat sich ein ›Freundeskreis Oktoberfest 2000‹ soeben zur Aufgabe gemacht, ›das endgültige Aus für das Oktoberfest‹ zu verhindern. Dies soll unter anderem dadurch erreicht werden, dass die Wiesn als ›schützenswertes Kulturgut nach der Haager Konvention anerkannt wird und die einzelnen Aufbauten mit dem entsprechenden internationalen Symbol gekennzeichnet werden dürfen‹. Daneben wolle man, wie verlautete, eine ›luftschutzsichere Lagerstätte nach dem neuesten technischen Stand erstellen lassen, die ein Mindestkontingent an Ausstattungs- und Aufbaumaterial aufnehmen könne‹, wenn möglich direkt unter der Bavaria. Schließlich macht sich der Kreis in Zusammenarbeit mit den Münchner Brauereien noch für ein ›ständiges, vor Radioaktivität geschütztes Bierdepot‹ stark.«

Tags darauf, am Mittwoch, drei Tage vor dem Fest, starb der einflussreiche und angesehene Münchner Bürger Max Schottenhamel senior. 70 Jahre alt war er und krank; die Geschäfte im gleichnamigen Wiesnbierzelt waren längst an den Sohn übergeben, der Wirt geworden war wie er selbst, der doch auch schon als Sohn eines Wiesnwirtes geboren worden war. Den großen Toten dieser so traditionsreichen Münchner Wiesnwirte-Dynastie zu ehren war seinen Kollegen und Freunden im »Münchner Verkehrsverein-Festring« ein spontanes Bedürfnis, und binnen eines Tages fanden sie eine angemessene Lösung, die sicherstellte, dass eine gewisse Aufmerksamkeit, wenn nicht gar Anteilnahme großer Teile der Bevölkerung für diesen Toten erzielt werden konnte. Man beschloss, den Einzug der etwa 1000 Wiesnwirte, Brauereileute und Bedienungen durch die Straßen der Stadt mit ihren prächtigen Wagen und den geschmückten Rössern für eine stille Gedenkminute aufzuhalten. So geschah es Schlag 11.15 Uhr am Samstag, dem 17. September 1983, eine Dreiviertelstunde bevor der Oberbürgermeister wieder einmal zur Mittagsstunde den Wechsel in das Spundloch des ersten 200-Liter-Banzens trieb und mit den zum Ritual gehörenden Worten der allgemeinen Gaudi ihren Lauf ließ. Ozapft is.