Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Europa Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Kamerun, ein elender Stadtteil von Frankfurt, am Ende der Siebzigerjahre, die Zeit des Stillstands, der Langeweile und der Desillusionierung. Hier wohnen die Loser und zugleich die Helden dieser Geschichte: wie Fußmann, der daran arbeitet, die Menschheit mithilfe einer Wunderdroge zu befreien. Oder Eddi, Waffenhändler und verkannter Elvis-Nachfolger. Nicht zuletzt Sonny, der sich als Putzmann in einem Bodybuilding-Studio durchschlägt. Was sie vereint: ihre Hoffnung auf Erlösung durch die Naturwissenschaft, ihr Warten auf eine bessere Zukunft – und ihr verzweifelten Versuche, dem eigenen Leben eine Richtung zu geben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 833

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Thor Kunkel

Das Schwarzlicht-Terrarium

Roman

Die digitale WerkausgabeErster Band

Die Originalausgabe erschien 2000 als Paperback bei Rowohlt, Reinbek.

Dies ist der 1. Band der digitalen Werkausgabe von Thor Kunkel

© 2022 by Thor Kunkel, Website: thor.kunkel.com

© der eBook-Ausgabe: 2023 Europa Verlag, ein Imprint der Europa Verlage GmbH, München

Covergestaltung und Illustrationen: Gerda Bakker and Machine

Autorenfoto: © H. Schnauss

Konvertierung: Bookwire

ePub-ISBN: 978-3-95890-553-5

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere fur Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Alle Rechte vorbehalten.

«Das ganze Universum würde aufhören zu existieren, wenn ich es in meine Gewalt bekäme.»

De Sade

«Was sich im Kern eines jeden lebenden Wesens befindet, ist nicht ein Feuer, nicht ein warmer Atem, nicht ein Funken Leben. Es sind Wörter, Informationen, Anweisungen …»

Richard Dawkins, Biologe

Inhalt

Bücher von Thor Kunkel

Pressestimmen zu diesem Roman

Biografisches

1Das Doppelleben der Amöbe

2Disco, Staub und logischer Abschaum

3Wachstumsstörungen

4Tierfilme

5Stoffe, die schwimmen

6Stoffe, die sinken

7Blutsturz

∞ Apollo 2000 – Die letzte Mission

Exklusive Leseprobe aus dem Roman Kuhls Kosmos

Bücher von Thor Kunkel

Romane

Das Schwarzlicht-Terrarium

Kuhls Kosmos

Endstufe. Die ungekürzte und unzensierte Originalausgabe

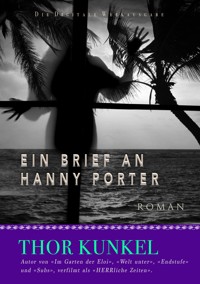

Ein Brief an Hanny Porter

Schaumschwester

Subs (verfilmt als «HERRliche Zeiten»)

Im Garten der Eloi – Geschichte einer hypersensiblen Familie

Welt unter

Sachbücher

Wanderful: Mein neues Leben in den Bergen

Mir blüht ein stiller Garten

Das Wörterbuch der Lügenpresse

Zum Abschuss freigegeben

Der Weg der Maschine

Pressestimmen zu diesem Roman

«Die Desillusionierung ist komplett. Die Gesellschaft, der Mensch haben ihre Möglichkeiten erschöpft. Es gilt die Welt neu zu denken.» – Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 17.03.2002, aus dem Kanon der «25 wirkungsvollsten deutschen Bücher der letzten 20 Jahre»

«Für seinen Roman Das Schwarzlicht-Terrarium erhielt Thor Kunkel 1999 den Ernst-Willner-Preis beim 23. Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Die Jury entdeckte das Lebensgefühl einer ganzen Generation und prophezeite gar ein Kultbuch. Kunkels 640-Seiten-Wälzer ist viel mehr als Pulp-Literatur. Gespickt mit naturwissenschaftlicher Theorie, philosophischen Exkursen, Gewalt, Drogen und rasanten Dialogen, stellt der Text auf verschärfte Weise die Frage nach dem Sinn des Lebens.» – Der Spiegel, Kulturspiegel 5/2001

«Immer wieder schlägt Kunkel den Bogen vom All zur Amöbe, von der Poesie des Alltags zur wissenschaftlichen Beschreibung biochemischer Abläufe.» – Frankfurter Rundschau, 22.7.2000

«Viel gewagt, viel gewonnen … ein gelungenes Debüt.» – Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 14.7.2000

«… großartiger Frankfurt-Roman, ein erstaunliches Buch.» – Die TAZ, 20.6.2000

«Kunkel erzählt aus dem Inneren der Köpfe, in der Sprache der Figuren, komisch, wirr, passioniert und hellsichtig. Dabei kommt er ganz ohne den weltanschaulichen Leim aus, der so viele Bücher zusammenhält, und macht dennoch unendlich viel mehr, als bloß zu dokumentieren.» – Die Welt, 25.11.2000

«Faszinierend ist, dass hier ein deutscher Autor von Thomas Pynchon gelernt hat, wie man Popkultur und Wissenschaft, Schweinkram und Philosophie zu Literatur verdichtet.» – Buchreport Nr. 50, 13.12.2000

Biografisches

Thor Kunkel, *1963 in Frankfurt/Main, zählt zu den modernen deutschsprachigen Schriftstellern. Sein Debüt Das Schwarzlicht-Terrarium gewann 1999 den Ernst-Willner-Preis (23. Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb). Die FAS zählte den Roman am 17.3.2002 zum Kanon der «25 wirkungsvollsten Bücher der letzten 20 Jahre». Kunkel studierte bildende Kunst bei dem Popkünstler Thomas Bayrle und arbeitet seit 1985 als kreativer Kopf im Bereich Werbung und Film. Wohnorte, an denen seine Schreibtische standen: London, San Francisco, Amsterdam, El Paso, Frankfurt/Main, Berlin und Hamburg.

Der Bestsellerautor lebt heute in der Schweiz.

1Das Doppelleben der Amöbe

«Man muss zugeben, dass es eine Pflicht ist, alles zu versuchen, um sich der Scheußlichkeit der Armut zu entziehen. Man muss sich auf jede Art betäuben, die nur möglich ist, mit billigem Wein, mit Onanieren, mit Kino.»Louis-Ferdinand Celine

I

Testbild … Eins Komma zwei Millionen winzige Phosphorsonnen, dahinter die Bildröhre … Ein Universum.

Aus Rot, Grün und Blau entsteht bekanntlich im richtigen Amplitudenverhältnis der unbunte Eindruck Weiß. Weißbildung nennt es der Fernsehtechniker und bohrt sich mit einem Schraubenzieher in der Nase.

«Weiß? Das Leuchtdichtesignal hat nicht mal einen Sättigungsgrad von 40 Prozent …»

«Dann ist es halt grauweiß, Kuhlmann, mattweiß, wenn Sie wollen …»

«Das Leben ist auf jeden Fall eine Mattscheibe, ein Blockschaltbild, über das Störstreifen schmieren …»

«Das sind doch Strichwerte, Kuhlmann, genormte Strichwerte! Wovon reden Sie, zum Teufel? Zeigen Sie jetzt bitte die Weißachse an.»

«Weißachse?»

«Den Raumsektor, der bekanntlich von null durch den Weißpunkt geht.»

«Tja …»

«Also?»

«Weißwichsescheißachse …»

«Wie bitte? Was haben Sie gesagt?»

«Schweißwichseachsenscheiß …»

«Das war’s, Kuhlmann! Sie sind draußen! Ziehen Sie diesen Kittel aus …»

Der Wecker brummt wie eine wütende Hornisse, und Kuhl – 19, Ex-Fernsehtechniker, gelernter Versager, jetzt Nachtwächter – fegt ihn mit einem gekonnten Fußtritt vom Hocker.

Das Ding landet im grünen Kotzeimer neben dem Bett und verstummt mit einem kläglichen Laut.

«Korb», murmelt Kuhl.

Es könnte nachmittags sein, so kurz nach zwei.

Noch im Halbschlaf weiß er wieder, dass sein Leben ein schlechtes Ende nehmen wird. Das ist das Erste, was ihm durch den Kopf geht, jeden Morgen seit einem halben Jahr, Vorbote einer Spannung, die ihm tagsüber wie ein Schwingschleifer in der Hirnrinde singt.

Leck mich fett, denkt Kuhl, dann nimmt es halt ein schlechtes Ende. Über dem Flachdach gegenüber lacht ihm die alte Wasserstoffblähung ins Gesicht. Das Licht blendet ihn unbarmherzig, Vorhänge gibt es nicht.

He, das blaue System führt vollen Strom, und mittendrin glüht eine Leuchtdiode, und der Kontrast ist auch nicht schlecht und überhaupt.

Es ist Hochsommer, die Jahreszeit, in der er kaum schläft, viel trinkt und schlecht gelaunt ist. Seitdem er Nachtschicht hat, schläft er noch weniger, trinkt noch mehr und ist noch schlechter gelaunt.

Die Hitze macht ihn fertig, selbst der Boden fühlt sich an wie ein Backblech.

Kuhl schmort auf einer ramponierten Schaumstoffmatratze. Sein Bett – höhere Frachtpaletten, doppelt gestapelt – erinnert an ein Floß, das, auf welche Weise auch immer, im zweiten Stock einer Mietskaserne angespült wurde. Er kann sich an keine Überschwemmung erinnern, das nicht, schon eher an Wildwasserfahrten, nach zwei, drei Flaschen Wodka, wenn sich der Raum um ihn dreht. Nach uns die Sintflut, denkt Kuhl, aber da sind wir ja schon … Endstation Kamerun; die Straßenbahn zieht eine Halteschleife, und die Milchstraße versickert hier irgendwo in der Gosse. Kommt selten vor, dass hier jemand die Fliege macht, es sei denn in einem Leichensack.

Das Fenster steht offen, und Kuhl kann den Block sehen. Nicht seinen Block, einen anderen Bauklotz, obwohl das keinen Unterschied macht. Acht Siedlungshäuser ziehen sich die Straße entlang, immer dieselbe vierkantige Fratze der Monotonie.

Blockschaltung, denkt Kuhl. Die Analogie des tektonischen Rasters zum Fernsehbild ist für den Techniker unverkennbar. Er spürt das Millimeterpapier, den Zeilenabstand, die Exaktheit der Stanze … Manchmal muss er auch an einen Lochstreifen denken, ein vertikales Fließband, auf dem staubblinde Fenster vorbeirauschen …

Stell dir den Block wie ein Gitter vor, eine rechtwinklige Konstruktion aus einbetonierten Stahlträgern, Wasserleitungen und Elektrokabeln, die vier Lagen modularer Wohnzellen bilden … Im kriechenden Passgang, das heißt: betrunken und auf allen vieren, braucht Kuhl von seiner Matratze zum Klo gemittelte zehn Sekunden. Wenn er es darauf anlegt, und das kann vorkommen, schafft er den Weg zur Küche, oder sollte man sagen «zum Spritlager», noch schneller, seine Bestzeit liegt bei knapp unter fünf. Am Fenster – nur für den Fall eines Falles – wäre er sogar in nur drei Sekunden, er könnte rausspringen, jederzeit –

Doch was für ein Aufwand, denkt Kuhl. Und alles für nichts …

Im Zeitraffer sieht er, wie alles passiert ist: der Planet vor fünf Milliarden Jahren, wüst aufgetürmte Gesteinsmassen, leere Ozeane, Blitze, Millionen Jahre Regen … Dann, eines Tages, kommt die Sonne durch … Die ersten Photonen und Gamma-Teilchen versickern im Schlamm eines namenlosen Gestades … Schon köchelt die Ursuppe auf kleiner Flamme, auf submolekularer Ebene beginnen sich Riesenräder zu drehen, die Phosphat-Skelette fahren Achterbahn, und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt von den Zellklumpen der präkambrischen Meere zu den Metastasen der Großstädte, den Waben aus Stahlbeton, die er kennt …

Die Strahlen können das nicht gewollt haben, denkt Kuhl. Das Flachdach ist sein Horizont, die Fernsehantennen hat er wachsen gesehen, manchmal erscheinen sie ihm wie die Vorhut einer außerirdischen Vegetation …

Seit er denken kann, lebt er in diesem Siedlungskomplex, den der Frankfurter Volksmund «die May-Löcher» nennt.

In den Zwanzigerjahren hatte die «Aktienbaugesellschaft für Kleine Wohnungen» den Architekten Ernst May mit dem Bau einer «modernen Siedlung» betraut. May, ein großer Bausparer vom Schlage Le Corbusiers, hatte vielleicht den Prototyp einer «Wohnmaschine» vor Augen gehabt, vielleicht waren es aber auch nur Kaninchenställe gewesen, kleine Wohnungen eben, niedliche Arbeiterpferche.

Schon als die Bauarbeiten im Dunstkreis der IG Farben begannen, regte sich Spott über Mays schnörkellose, nach eigenen Angaben nur «von Zweck und Bautechnik diktierte Formensprache».

Selbst in höchster Wohnungsnot, nach Ende des 2. Weltkriegs, hatten sich viele Frankfurter geweigert, Mays «neue Sachlichkeit» zu beziehen. Und wenn schon die Häuser der «Römerstadt» und «Zickzackhausen» in Niederrad verpönt waren, dann galt das erst recht für die Siedlungen an der industriellen Peripherie, die immer schon «das Kamerun» hießen.

Kamerun, denkt Kuhl. Ein Name, der in keinem Reiseführer der Stadt auftaucht und Taxifahrer nach Einbruch der Dunkelheit aufhorchen lässt.

Es soll Leute geben, die «Kamerun» für den westlichsten Ausläufer des Gallus-Viertels halten, eine infame Eingemeindung, gegen die sich der echte Kameruner verwahrt. «Kamerun grüßt den Rest der Welt», so sieht man das hier. Die Herkunft des Namens wurde nie restlos geklärt. Alteingesessene behaupten, es hätten hier früher Zustände geherrscht wie bei den «Kaffern in dieser westafrikanischen Kolonie», alles arbeitsscheues Volk, nichts als Keilereien von früh bis spät. Mit Latten habe das Gesocks drauflosgedroschen, seines Lebens sei man nicht sicher gewesen. Eine andere, ältere Fabel verweist auf ein «Mohren-Bataillon», das in den Jahren der französischen Besetzung in der Gegend für «schwarze Schmach» gesorgt habe. Die Nähe zur Eisenbahn bescherte den Hausfrauen zumindest mal schwarze Wäsche. Gern wird der Name auch mit einem NS-Karnevalsverein in Verbindung gebracht. Sittenlos sei es hergegangen im alten Luftschutzbunker des Viertels, selbst in der Bombennacht vom 13. Februar 45, als Dresden verglühte, hätten hier närrische, schwarz eingewichste Etappenhengste mit nackten Maiden die Polonaise getanzt – und sich anschließend in einer Art Kannibalen-Bütt gesuhlt, – «bis alle gar waren, meine Herrn!».

Ein vergleichsweise nüchterner Erklärungsversuch beruft sich dagegen auf geschichtlich verbürgte Fakten: Noch in den Zwanzigerjahren war alles westlich der Galluswarte «eine einzige Pampa», eben «Kamerun, ein Land, wo der Pfeffer wächst». In den Nachkriegsjahren hatte es sich dann in eine katasteramtliche Wüste verwandelt, in der die Zeit stockte, als wäre der Stadt die Luft ausgegangen.

Kuhl kennt sein «Latten-Viertel», er kennt sich aus, er kennt die Frankenallee, die Hellerhof-Siedlung und den Erbau-Block, den Schrottplatz und die Kleingartenvereine St. Gallus-Gneisenau. Das tiefste «Kamerun» liegt irgendwo dazwischen, und wenn es sich auch hartnäckig einer geografischen Bestimmung verweigert, so wissen die Einheimischen doch ökonomische Demarkationslinien zu ziehen: Klimsch in der Schmidtstraße, Teves an der Westend, die Adlerwerke in der Kleyer und schließlich die «Bahnbetriebswerkstatt Nummer 1» hinter der Camberger Brücke.

Verbindet man die Punkte in Gedanken, ergibt sich eine Hufeisenkurve, die parallel zum Westhafen verläuft. Nachts ist hier alles ausgestorben; Angstgegend, leere Fabrikhallen, Wellblechdepots, windige Parkflächen, schlecht beleuchtete Unterführungen, verrußte Mauern mit Stacheldrahtkronen: dahinter das Schnaufen von Zügen.

Kuhl kennt auch den «Schotterpark», das kilometerlange Delta der Rangiergleise, das sich vom Hauptbahnhof nach Kamerun zieht. An der Strecke gibt es ein paar Sehenswürdigkeiten, den haushohen Schuttberg «Monte Scherbelino» zum Beispiel, die Staustufe, an der regelmäßig Kinder ertrinken, und schließlich den Nadelbunker. Tagsüber stellt er nicht mehr dar als eine konisch zulaufende Betonröhre mit einer winzigen Luke, doch mit Beginn der Dämmerung wächst die Ähnlichkeit mit einer V2. Die Eisenbahner sprechen daher gerne von ihrer «Rakete». Es ist ein seltsamer Ort, an dem manchmal, zwischen dem Brummen der Transformatoren, auch das weiße Rauschen der Leere hörbar wird, als gäbe es eine geheime Verbindung von hier zu den Sternen.

Kuhl hat kein Ohr für diese Feinheiten. Er glaubt das Rauschen einer Toilettenspülung zu hören.

Wer muss, der muss, denkt er und erforscht das Druckverhältnis der eigenen Blase.

Der Harndrang lässt allerdings auf sich warten, kein Wunder, denkt Kuhl, er hat sein Wasser ausgeschwitzt. Das aufgeweichte Laken klebt ihm am Rücken, und das erste Mal freut er sich auf den Nachtdienst. Im Parkhaus, unter der Erde, ist es wenigstens kühl.

Zwo-drei …! Er will aufstehen, will es wirklich, aber sein Kopf wird ihm wieder schwer – Phasenlage null, da gehören Sie hin, Kuhlmänneken! Er leistet sich einen kleinen dramatischen Rückfall und genießt den Staub, den er aufwirbelt und der im Sonnenlicht treibt.

Sonnenstaub, denkt Kuhl und streckt die Hand aus … Aber die Poesie des Alltags vergeht ihm schnell. Da er nur einmal im Monat das Laken wechselt, kann er sich vorstellen, wie eine bestimmte Gattung, Dermatophagoides Pteronyssinus, in Saus und Braus lebt. Im Halbschlaf bildet er sich manchmal ein, das Schmatzen der Milben zu hören. Angeblich leben in einem Gramm Hausstaub mehr als zehntausend dieser Winzlinge, die sich von den Schuppen menschlicher Haut ernähren. Der Gedanke, dass ihn die Biester bei lebendigem Leib auffressen, treibt ihn gewöhnlich aus dem Bett, aber Fehlanzeige …

Kuhl hat wieder Halsschmerzen, kein Wunder, sein Körper ist das größte Schlachtfeld, das er kennt, eine glatte Fehlkonstruktion, das darf man dem Schöpfer bescheinigen. Schon Anfang 79 wähnt er sich im Frühstadium einer Krankheit, die erst Jahre später unter dem Namen Epstein-Barr Infection populär werden sollte.

Selten vergisst er in Gesprächen seinen wechselhaften Gesundheitszustand zu erwähnen, was niemand mehr ernst nimmt.

Aber Kuhl weiß, dass er krank ist. Er weiß es einfach. Sein Nachttisch, ein zweckentfremdetes Plastikdisplay, erinnert an eine ausgeplünderte Apotheke.

Nicht nur im Schlafzimmer, überall stehen diese angegammelten Verkaufsschütten herum, Kunststoffregale, die er hinter Supermärkten aufgelesen hat. Kuhl hat kein Geld für Möbel. Umgedrehte Bierkästen aus einem thermoplastischen Material dienen als Hocker. Man sitzt nicht schlecht auf diesen Dingern, aber beliebt sind sie nicht. Wenn Kuhl Gäste hat, hängen die auf dem dreibeinigen Sofa unter dem Wasserschaden ab. Die Polster sind längst verschlissen und stinken nach Futt, Tod & Teufel.

Die Wand darüber ist schimmelig, Dispersionsfarbe – mehr hat Kuhl den Pilzen nicht entgegenzusetzen. Die schlimmsten Flecken – blaugrüne Fächerkorallen – hat er mit Postern und Plattenhüllen kaschiert: Belmondo, Barry White, handkolorierte RAF-Steckbriefe, Supernutten-Centerfolds und Zeitungsausschnitte von Bokassa und Duzfreund Idi Amin schwitzen über der Fäulnis, die dem Mikrokosmos entsteigt. Das Foto von Bokassa ist mit Abstand das beste: Rechts trägt der Scherzkaiser achtzehn Orden. Idi Dada im vollen Militärsornat wirkt dagegen zivil.

Bokassa ist nicht unbedingt eine Vaterfigur, aber immerhin nennt er zweiunddreißig Mercedes-Limousinen, siebzehn Frauen und einen drei Meter hohen Goldthron sein eigen. Politische Gegner verfüttert er an Krokodile, Schulkinder massakriert er eigenhändig. Kuhl kann nicht sagen, warum ihm das gefällt, aber es gefällt ihm. So wie der Satz: «Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.»

Georg Trakl hat das Gedicht auf einem Verbandsplatz in Galizien geschrieben. Es riecht nach Morphiumspritzen und amputierten Gliedmaßen. Kuhl liest es immer wieder gern. Es spendet Trost – dass es für alle schlecht ausgehen wird. Auch die Glücksschweine dieser Erde beißen eines Tages ins Gras.

Reanimation, erster Teil: zwei 5er Valium, «unzerkaut mit viel Flüssigkeit einnehmen». So steht es jedenfalls auf der Packung. Fünfzig Tropfen kodeinhaltiger Hustensaft mit derselben Menge Baldrian müssten reichen. Als Connaisseur der Narkose verdünnt Kuhl die bernsteinfarbene Tinktur mit einem Schuss Wodka. Der Geschmack ist gewöhnungsbedürftig, wie Weingummi aufgelöst in Terpentin. Aber was geht nicht ex und hopp, wenn man nur will?

Kuhl will noch etwas anderes: Er liebäugelt seit Tagen mit dieser letzten Librium 5, einem Betäubungsmittel aus der Klapse, BTM-rezeptpflichtig und Manna der Depressiven. Kuhl hat Lust auf die geistige Paralyse, er speichelt, wenn er die Pille nur sieht, aber in ein paar Stunden hat er Nachtdienst, und er kann nicht riskieren, dass er einfach liegenbleibt, nicht schon wieder jedenfalls, denn man hat ihm schon einmal mit Rausschmiss gedroht.

Reanimation, zweiter Teil: Fernsehen. Kuhls Kickstarter, um die Hirnmühle anzuwerfen.

Der Empfang ist leidlich. Die Lautsprecher scheppern – weshalb er den Ton meistens abstellt. Nachrichten interessieren ihn seit Langem nicht mehr. Was hat sich in den letzten zweitausend Jahren schon groß verändert? Schweine kommen und gehen, der Trog bleibt derselbe …

Während er an nichts denkt, manifestiert sich ein geisterhaft-fluoreszierender Schleimklumpen hinter dem Mattscheibenglas. Auf den ersten Blick sieht es aus, als hätte jemand von innen auf den Bildschirm gerotzt.

«Amöben haben keine feste Gestalt», sagt jetzt eine weibliche Stimme, «ihre Zellmembran ist flexibel und in der Lage, sich den Bewegungen des Plasmas anzupassen.»

Schimmel, Staubmilben und jetzt das da, denkt Kuhl. Die Aufnahmen erinnern an einen kruden Science-Fiction. Ein Pantoffeltierchen wird von einer Schleimwalze «überrollt» und lebend verdaut, halleluja.

«Da die Vermehrung der bodenlebenden Amöben durch Zweiteilung erfolgt, ist ihre Lebensform potentiell unsterblich.»

So etwas ist unsterblich, denkt Kuhl, und er sitzt da in diesem Körper, der nicht mal ein müdes Jahrhundert mitmachen wird.

«Soziale Amöben bilden bei künstlich verursachter Nahrungsknappheit routinemäßig einen Zellenverband zum Zweck der Fortpflanzung.»

Gruppensex, denkt Kuhl. Das Biest meint Gruppensex! Er macht den Ton lauter.

Beim Klang dieser Stimme muss er sich eine Art Doktor-Hure vorstellen, ein strengfrisiertes Flittchen, das sich bestens darauf versteht, den Blutdruck des Patienten mit der Scheide zu messen.

Phasenstarr, wie der Fernsehtechniker sagt, beginnt er zu onanieren.

Gewöhnlich kommt er ohne jede Vorlage aus, er kann in diesen bunten Heften blättern wie im Bieberhaus-Katalog, es macht ihn nicht an, nicht im Geringsten.

Was Kuhl tatsächlich erregt, was ihn wirklich ungemein schärft, ist die Tatsache, dass es Frauen für Geld vor der Kamera treiben. Für ein paar Scheine lassen sie sich die Schweinswurzel bis zum Anschlag reinschieben. Sogar Schwangere halten still, wenn der Preis stimmt: Neger, Pferde, Doggen, Schäferhunde … Alle rutschen mal drüber. Geld macht das möglich – was für eine wunderbare Erfindung! Früher musste man schon einen Krieg gewinnen oder eine Stadt brandschatzen, um so auf seine Kosten zu kommen …

He, denkt Kuhl, he! Ohne die Selbstschussanlage in meiner Hose hätte ich schon lange Schluss gemacht … Gegen die unerträgliche Klarheit in meinem Hirn und die Leere in meinem Inneren konnte ich nichts anderes finden als die Schüttelpraktik von Daumen und Zeigefinger, einmal am Tag das Hohlorgan formen und das Vaterunser der endokrinen Sekretion beten … Was sollte ich auch sonst damit tun? Ist man einmal zu der Überzeugung gelangt, dass man sich nicht fortpflanzen will, dass einen der eigene genetische Aufguss anödet – was macht man dann mit einem Fortsatz, der einem vor dem Bauch herumschlackert und mit schöner Regelmäßigkeit kleine Aufstände probt?

Jeder gewohnheitsmäßige Wichser hat natürlich seine eigene Theorie, warum es ihm in den Fingern juckt, warum er nicht anders kann und so weiter. Kuhl hätte es auf seinen schwachen Kreislauf schieben können – Unterblutdruck, kalte Füße –, aber er weiß es besser. Es geht um Endorphin, ein körpereigenes Opiat, das auf dem Höhepunkt der mechanischen Friktion ausgeschüttet wird.

Der neuromuskuläre Widerstand des Körpers verschwindet, das Ego taucht, sich selbst vergessend, ins wohlig-warme Grab der Wellen. Das, was er seit Jahren betreibt, grenzt an biologischen Morphinismus, er ist Stoff, Spritze und Vene zugleich, und manchmal scheint es ihm, als habe er seine ganze Jugend in einem Wechselbad aus Baldrian und morgendlichen Ergüssen verbracht.

Niemand hätte übrigens Interesse an der Fortpflanzung ohne biochemische Belohnung. Hier, Junkies, sitzt die Wurzel der Sucht.

Und wie sagte schon Wilhelm Reich: «Im Orgasmus sind wir nichts als ein zuckender Plasmahaufen.» Das Bewusstsein erlischt. Die Welt, und alles, was der Fall sein sollte, hört auf zu bestehen. Ein paradiesischer Zustand – wie der Tod.

Schade halt, dass man zurückkommen muss …

Kuhl kommt genau in diesem Moment. Tausend Schuss, dann ist Schluss, so lautet die Landser-Faustregel. Die Rechnung geht nicht auf, oder er verplempert bereits den statistischen Anteil eines anderen.

II

Kuhl schwebte noch im Abklingen der neuroepileptischen Entspannung, als es Sturm schellte.

Es war kein Klingelzeichen, das er kannte, und alle seine Freunde wussten, dass er nicht eben mal so die Tür aufmachte. Viel zu viele Leute waren einfach viel zu nachtragend.

Wieder schrillte die Klingel, noch lauter, noch hartnäckiger.

Mürrisch stand er auf und hängte den Kopf aus dem Fenster.

Unten stand ein Schwarzer, schwitzend in einer Camouflage-Uniform. Seine Lippen hatten sich zu einer monströsen Schippe verformt.

«Fuck you», brüllte er.

Eddie Logwood, Private First Class, E3-Sold, abkommandiert zu einer Versorgungseinheit der U.S. Army, war sichtlich schlecht gelaunt. Mit seinem Schnauzbart und der kurzen Afrokrause erinnerte er an den jungen Ken Norton, als der noch in Softpornos vernachlässigten Südstaatenweibern den «Mandingo» machte.

Eddie war gekommen, «Hardware» unterzustellen, und Kuhls Keller war mit Abstand das sicherste Versteck, das er kannte. Meistens waren es Schnellfeuergewehre, vorsintflutliche M-16, die Eddie vor einem Einsatz im Nahen Osten bewahrt hatte. CIA-Unterhändler verkauften den Schrott damals an Israelis und Palästinenser. Und Eddie wollte vielleicht nicht mehr als ein kleines Stück vom großen Kuchen.

Er hatte seine Mindestdienstzeit längst hinter sich und verstand sich seitdem wie viele GIs als «Entrepreneur in eigener Sache». Die Army konnte ihn im Grunde genommen kreuzweise; Sehnsucht nach seinem Block in Ida B. Wells/Chicago hatte er auch nicht.

Als Nachschubfahrer der 6th Div. hatte er freien Zugang zu allen Army-Depots der Gegend. Die Remise in Großauheim war ein Selbstbedienungsladen. Das Durchgangslager der Rhein-Main-Airbase war zwar strenger bewacht, aber ebenfalls kein Problem. Eddie arbeitete dann mit gefälschten, aber registrierten Lieferscheinen, die er zwischen Sammelbestellungen mischte. Unmöglich, zu sagen, welche LOGREPS getürkt waren und welche nicht.

Shit! Kuhl fiel ein, dass er die Verabredung glatt vergessen hatte.

Der Wecker hatte nicht von ungefähr geklingelt.

«Eh, what’s up, nigger?», sagte er, als er im Unterhemd vor die Haustür trat.

«Shit’s up, salmon cracker!» Eddie war einen ganzen Kopf größer als Kuhl und schubste ihn vor sich her.

Sie kannten sich aus dem PX. Zwei Jahre war das her. Kuhl hatte dort in seinen letzten Schulferien Kisten gestapelt. Eddie ging damals mit der Kassiererin und holte sie oft nach Feierabend ab. Kuhl im grauen Kittel war kaum zu übersehen.

Er war auf Kodein und nicht sehr gesprächig. Eddie verwechselte das mit «macho behavior». Da Kuhl auch Menthol-Zigaretten rauchte, konnte er kein schlechter Typ sein. Eddies Mädchen machte sie dann eines Tages offiziell miteinander bekannt, und obwohl ihr erstes Gespräch nur aus sinnlosen Einzeilern & Filmzitaten bestanden hatte, wurden sie Freunde – soweit man mit Kuhl befreundet sein konnte.

«Du musst richtig klingeln! Drrr-drrr-drrrdrrr-drrr …»

«Yea’ yea’ yea’, motherfucker.»

«Drrr-drrr-drrrdrrr-drrr, so schwierig ist das doch nicht, Dildo.»

«Drrrr my ass, man!»

Zwischen den Blöcken hängten Frauen Wäsche auf, Kinder spielten auf der Wiese.

Viele Fenster gähnten in den Nachmittag, und hin und wieder kläffte ein Köter.

Der Block hat tausend Augen, dachte Kuhl. Selbst im hellsten Sonnenschein glaubte er diese Schatten zu sehen, menschliche Umrisse, die unbeweglich hinter den Gardinen verharrten. In der Mehrzahl Witwen, die sterblichen Überreste irgendeiner unsterblichen Liebe, abgetakelte Fregatten, harrend des letzten, erlösenden Knirschens im morschen Gebälk ihrer Leiber. Eines Tages würde man sie in einem schwarzen luftdichten Sack aus dem Haus schleppen. Kuhl hatte das oft gesehen.

Eddie steuerte auf seinen Laster zu, einen verdreckten olivgrünen Ford, den er halbschräg auf dem Bordstein geparkt hatte.

«Hilf mal», knurrte er, während er auf die Ladefläche sprang. Es war wieder mal eine Holzkiste, nicht größer als ein Kindersarg und mit einer Plane abgedeckt.

Kuhl grinste dreckig. «M-16, was?»

Eddie sagte kein Wort. Die Fuhre war für eine Waffenschieberbande bestimmt, die von Heidelberg aus operierte. Ihr Boss war ein Computertechniker der Army, der nebenbei noch ein Fitness-Studio betrieb.

Das «Hardware»-Geschäft blühte so richtig, seitdem Anhänger des gestürzten Schahs in Frankfurt aufgetaucht waren und irrwitzige Summen für Waffen aller Art boten. Selbst an größerem Gerät, Panzerabwehrraketen und Plastiksprengstoff waren sie nicht uninteressiert. Im Frühjahr, um die Faschingszeit, hatte die Heidelberger Bande eine ganze Wagenladung Schnellfeuergewehre verscherbelt.

Von seinem Anteil hatte sich Eddie einen nagelneuen Buick Regal mit Klimaanlage und allen Schikanen angeschafft, standesgemäß. Aber ein Fehler, denn kurz danach erhielt er einen Tipp, dass sich die CID, die Criminal Investigation Division, für ihn interessierte. Eddie sah jetzt öfter mal in den Rückspiegel.

Die Kiste war schwer. Kuhl zählte die Hausnummern, seine Arme wurden immer länger, wie in einem Comic Strip.

Im Hausgang begegnete ihnen eine ältere Frau.

«Gott zum Gruße», knurrte Kuhl und schusselte rückwärts an ihr vorbei.

«Tag, Froilein», sagte Eddie.

Sie starrte ihn unverwandt an. Vielleicht hatte sie noch nicht vergessen, wie sich die Befreier nach dem Krieg aufgeführt hatten. Vor allem schwarze GIs, die endlich unbehelligt ihre Zigaretten und Hershey Bars gegen «white meat» eintauschen konnten.

Als Kuhl den Keller aufgesperrt hatte, bot sich ihm ein vertrautes Bild: altes Gerümpel, eine geborstene Kohlenkiste, Einweggläser in einer glaslosen Vitrine, alte Farbeimer, Christbaumschmuck in Plastiktüten, säuberlich aufgestapelte Briketts aus der Zeit, als in den meisten Wohnungen noch Kohleöfen standen.

Sie schoben die Kiste hinter einen Haufen Briketts. Eddie, ein Genie in Tarnungsfragen, baute noch ein paar Farbtöpfe davor.

«Das war’s», meinte er.

«Nicht ganz», sagte Kuhl.

Er griff nach einem verstaubten Schuhkarton und blies Eddie den Staub ins Gesicht.

«Steht hier schon ’nen Monat. Nimm den Scheiß endlich mit, Mann.»

Eddie schaute ganz vorsichtig in den Karton.

«Shit.» Zwischen Lametta und Weihnachtssternen lagen drei Eierhandgranaten.

Eddie betrachtete sie wie Pferdeäpfel. «Der Kunde ist abgesprungen. Ist das meine Schuld?»

«Ich will die Dinger auch nicht», sagte Kuhl.

Eddie tat so, als hätte er es nicht gehört, und kramte in seiner Tasche.

«Und das hier willst du wohl auch nicht, was?»

Er hatte plötzlich eine Pistole in der Hand.

«Wie wär’s mit ’nem Gebet, Bruder?»

Kuhl spürte die Mündung an der Schläfe, aber er sagte kein Wort.

«Dann halt nicht», sagte Eddie und drückte ab.

Natürlich war die Waffe nicht geladen.

«Welcome to the Gun Club, son. – He, ich wollte nur mal sehn, ob du dir in die Hosen machst. Hast du Verwendung für die Kleine?» Wie ein Westernheld wirbelte er die Pistole um den Zeigefinger. «Is ’ne Italienerin.»

Kuhl wusste längst, was das war. Es gibt Männer, die Autos lieben, und Männer, die Autos und Waffen lieben.

«Soll kosten?»

Eddie überlegte.

«Vergiss es», sagte er dann, «eine Hand wäscht die andere, okay? Ich meine, du tust mir auch einen Gefallen … Das Ding stammt aus NATO-Beständen, nagelneu, musst du seh’n … Nur die Nummer ist rausgefeilt …»

«Du schenkst sie mir?»

«Wenn du endlich aufhörst, rumzujammern.» Eddie schob Kuhl die Beretta ins Hemd.

«He, Eddie, das ist verdammt anständig von dir …»

«Yea’ yea’ yea’. Du wolltest doch immer so ein italienisches Flittchen. Du hättest einen schönen Colt Commander haben können, Kaliber .45, aber nein …»

Willkommen im Schießverein, dachte Kuhl. So schlecht fing der Tag gar nicht an.

«Was ist mit Munition?» Berechtigte Frage.

Eddie grinste. «Im Wagen. Wie viel brauchst du?»

Draußen stolperten sie in die Nachmittagssonne.

«Eddie, ich sag’s noch einmal: Du kannst diese Sachen hier nicht anschleppen und dann einfach vergessen … Geht das endlich in deinen verdammten Dickschädel? Wie lange liegen die Granaten jetzt schon bei mir rum? Was bringst du als Nächstes? Panzerfäuste? Flugabwehrraketen?»

Eddie musste an die Sonderwünsche seiner Exil-Perser denken, aber verkniff sich jeden Kommentar.

Am Laster angekommen, wühlte er unter dem Fahrersitz.

«Sind zehn packs», sagte er. «Gratis. Und jetzt halt endlich die Klappe.»

«WOW», sagte Kuhl. «WOW.»

«Also bis Samstag …» Eddie wollte schon einsteigen, aber Kuhl machte so ein sonderbares Gesicht.

«He, was von Rio gehört?» Rio wohnte im Block gegenüber.

Eddie schüttelte den Kopf. «Keine Ahnung. Er war nicht im Ali Baba’s, sonst hätte ich ihn gestern gesehen … Gotta go, sucker.»

Er verabschiedete Kuhl mit einem Schlag auf den Rücken und schwang sich auf den Sitz.

«Rio hängt wieder mit Fußmann ab, wusstest du das?» Kuhl war auf das Trittbrett gesprungen.

Eddie ließ den Motor an. «Rio kann auf sich selbst aufpassen. Findest du nicht?»

«Er ist siebzehn», sagte Kuhl.

«Ja, das meine ich.»

Kuhl biss sich auf die Lippe. Gewöhnlich scherte es ihn einen Dreck, was sich seine Kumpels einpfiffen. Nur, Rio war vor einem halben Jahr mit einer merkwürdigen Vergiftung im Krankenhaus gelandet. Er hatte wochenlang halluziniert und war der Klapsmühle nur um Haaresbreite entwischt.

«Let go», knurrte Eddie. Der Laster setzte sich in Bewegung.

Kuhl klammerte sich noch immer am Außenspiegel fest.

«See you, okay?», sagte Eddie und drückte Kuhl den spitzen Zeigefinger auf die Stirn: «Lass endlich los, Arschloch, ich hab’s eilig …»

«Klar.» Kuhl lehnte sich in die Fahrerkabine. «Du hast es doch immer eilig, weil dieses Flittchen auf dich wartet.» Eddies Freundin wohnte tatsächlich um die Ecke, und Kuhl konnte Eddie an der Nasenspitze ansehen, mit welchem Teil des Gehirns er gerade dachte. «Wohin hat dich die endokrine Sekretion bloß gebracht, Mann?»

«Wohin sie dich nie bringen wird.»

Kuhl hätte etwas noch Bissigeres nachsetzen können, aber er ließ es bleiben.

«Hau schon ab! Lass den Strudel nicht anbrennen!»

Der Lkw nahm Fahrt auf, und Kuhl konnte gerade noch abspringen.

«Yea’, all you need is love», brüllte er ihm hinterher, nur war da der Laster schon um die Ecke verschwunden. Kuhl hatte viel Staub zu schlucken.

Weiß der Henker, warum das den Milben so schmeckt, dachte er noch.

III

«Es ist auf der Welt nichts unmöglich, man muss nur die Mittel entdecken, mit denen es sich durchführen lässt.»Hermann Oberth, 1929

Mit einem gellenden Schrei, dessen Echo sich wie in den Windungen einer Hallspirale fortpflanzt, kommst du zu dir: post-status nascendi, ein fremder Planet?

Jerjeh, gleißende Helligkeit … Unscharfe Farbflecken verdichten sich in der ausgebrannten Fläche zu einer stereoskopischen Vision von bescheidenem Auflösungsvermögen.

Der Apparat in deinem Gesicht ist in der Lage, elektromagnetische Wellen wahrzunehmen. Nicht das ganze Spektrum, aber immerhin.

Noch bist du erschöpft von der Reise und hältst den Blick auf die schwankenden Schatten gerichtet, die wahrscheinlich von einer unbekannten Vegetation zeugen.

Darüber, 150 Millionen Kilometer entfernt, scheint eine (Y)Sonne. Es ist heiß, die Außentemperatur deines Körpers schätzt du auf 30 Grad: dabei spürst du zum ersten Mal die feinen Hornschäfte, die aus deinem Schädel sprießen …

In was für einem Körper bist du gelandet?

Die Angst verursacht eine Art Stromstoß in deinem Inneren, und es entsteht ein trichromatisches Bild, nicht ganz störungsfrei und gewöhnungsbedürftig: Du sitzt im Freien, die leuchtende Scheibe vor dir ist nicht die Sonne, sondern eine weißlackierte Tischplatte, die Licht reflektiert …

Das Bild wird klarer, du befindest dich auf einer sonnigen Terrasse, zwischen Tischen und Stühlen … Davor siehst du zum ersten Mal eine Bewegung, ist es der Umriss einer Lebensform … Zweibeiner?

Ein Blick auf deine Hände bestätigt dein stummes Entsetzen.

Verdammt, du bist in einem Säugetierkörper gelandet …

Die molekulare Struktur ist erschreckend … eine psychosomatische Spektralanalyse verrät dir, dass er zu fast 100 Prozent aus dem dreiatomigen Molekül H2O aufgebaut ist, aber du witterst auch Kohlenstoff und Phosphatbrücken, was auf eine abnorm hohe Reproduktionsrate schließen lässt.

Die Bestimmung der Gattung fällt dir schwer, Homo sapiens oder Homo erectus, noch bist du dir nicht sicher, wie du den aufrecht umherirrenden Aasfresser einordnen sollst …

Langsam krümmst du die Finger wie Klauen zusammen: Das sind sie also, deine Greifwerkzeuge, übrigens die einzigen, die du hast … In diesem Augenblick wären dir die chitingepanzerten Zangen eines Insekts um einiges lieber. Damit könntest du dich zur Not verteidigen.

Wie ist der Rest deines Körpers beschaffen? Aus der drastischen Hell-Dunkel-Verschiebung, die dein Sichtfeld begrenzt, folgerst du, dass du einen anderen Fremdkörper trägst, der deine Augen vor den Strahlen der Sonne schützt.

Du setzt das Ding ab … und bist überrascht, denn es handelt sich um einen … Spiegel? … Glas? … Brille? … Zum ersten Mal siehst du den Körper, in dem du dich befindest …

Tatsächlich, damit lassen sich keine großen Sprünge machen.

Du trägst ein grüngelb gemustertes Hemd und silberne Jeans. Auf deinen Oberschenkeln kann man Spiegeleier backen.

Sieh an, du trägst Kopfhörer, gigantische Teile. Wo ist der Rest deines Raumschiffs? – Oder bist du zu Fuß aus den Tiefen des Alls gekommen?

Du musst dir eingestehen, dass du vergessen hast, warum du hier bist … und wie du heißt …

Was? Ganz ruhig bleiben. Der Eintritt in die somatische Sphäre des Seins bedingt hin und wieder einen Gedächtnisverlust, davon hast du schon gehört. Zögerlich nimmst du die Kopfhörer ab und erlebst augenblicklich deine erste akustische Sinneswahrnehmung. Die knorpeligen Wülste an den Seiten deines Schädels sind zweifellos Schallsinnesorgane …

Neben dir … (←, ↓, ↑, →) regt sich plötzlich lautes Geschrei, und du willst aufspringen und auf diesen dünnen silbernen Stelzen losrennen. Aber dann hast du dich wieder unter Kontrolle … und siehst eine Armlänge von dir entfernt eine rosa Seifenkiste auf Rädern, einen … Kinder … wagen (?), oder? … in dem sich etwas … Organisches regt. Es schreit.

Aus dem Augenwinkel hast du noch andere Bewegungen registriert; mit dir auf derselben Terrasse hat sich eine beträchtliche Horde versammelt, und du kannst dir weder ihre Anwesenheit erklären noch ausschließen, dass sie schon hier waren … Eine andere Möglichkeit wäre, dass ihre Fertilität deine schlimmsten Erwartungen noch übertrifft und sie sich wie die Schmeißfliegen vermehren …

Du schwitzt … Angstschweiß, und die unförmige Silhouette, die jetzt mit großen Schritten auf dich zusteuert, trägt schon gar nicht dazu bei, in dir ein Gefühl der Sicherheit aufkommen zu lassen. Es ist ein Säugetier, eindeutig weiblich. Groß, stämmig. In Holzkleppern schleppt es ein Tablett vor sich her.

Das Empfangskomitee?

«Bienenstich?» Das Wort hallt in deinem Schädel, und du blinzelst nervös.

«Sie haben Bienenstich bestellt, oder?» Es klingt feindselig, wie sie das sagt.

Bienenstich? Das Wort formt sich vor deinen Augen, und langsam kommt dir ein bestimmter Verdacht. Sie droht dir mit der GIFTINJEKTION EINES INSEKTS.

Du bist in friedlicher Absicht gekommen, du willst keinen Krieg, keine Bienen, keine Stiche …

Natürlich versuchst du dich zu artikulieren, deine Stimmbänder dehnen sich, aber es klingt wie ein fahrlässiges Rülpsen.

«Flegel!» Ein Teller landet vor dir auf dem Tisch, und die Serviermamsell stampft kopfschüttelnd davon.

Alles noch einmal gut gegangen, oder?

Nicht ganz: Jemand beobachtet dich, ein Säuger vom Nebentisch. Augenkontakt vermeiden. Es ist wahrscheinlich das Muttertier, das den Kinderwagen schaukelt und dich argwöhnisch beäugt.

Du ahnst, dass die Weibchen in diesem Stadium äußerst angriffslustig sind.

Auf jeden Fall ist es besser, ihrer Brut nicht zu nahe zu kommen.

Ein anderes Weibchen fällt dir auf, sie schielt nach dem Säuglingsverschlag. Du kannst dir diesen Ausdruck auf ihrem Gesicht nicht erklären, schon gar nicht die infantilen Laute, die sie von sich gibt: guddi-guddi-guddie eijeijei …

Vor dir auf dem Teller steht noch immer das weiße, spitzwinklig zulaufende Dreieck; argwöhnisch berührst du die kalte, steifgeschlagene Masse mit dem Zeigefinger und führst ihn prüfend zum Mund …

Du bist erleichtert, wie einfach sich die Nahrungsaufnahme gestaltet, und lutschst die Eiweißmatrix, ein Konglomerat aus Süßstoffen und Fettmolekülen, bis deine Zunge auf etwas Wachsartiges stößt …

Eine Rosine. Du weißt auch nicht, woher du das weißt, aber schon bei der Vorstellung, diesen verschrumpelten Fremdkörper schlucken zu müssen, wird dir – schlecht?

Die Brut im Wagen stimmt wieder an, will gefüttert werden … Du forschst in den Erinnerungsmolekülen deines Hirns und findest Hinweise auf das Brutverhalten sozial veranlagter Lebensformen, die du nicht kennst. (Vögel?)

Es kann nicht schaden, denkst du, und spuckst die Rosine ziemlich genau dahin, wo sich die kleine Mundhöhle zeigt.

Die Augen der Mutter werden groß. Du hast den Eindruck, dass sich ihre Gesichtsfarbe verändert.

Sie sagt etwas. Du setzt deine Kopfhörer wieder auf, täuschst stille Geschäftigkeit vor: Sonne, Bäume, Weiher, Teller, tralala … Du spürst mit einem Mal, dass du Zähne hast. Könnten das Waffen sein? Könntest du dich zur Not damit verteidigen?

Könntest du zum Beispiel aufspringen und den Nestling im Korb mit einem Biss töten? Um sicherzugehen, puhlst du in deiner Backentasche … Zahnplomben … Amalgamkitt … Mit diesem Entwicklungsstand der Zahnmedizin hast du nicht gerechnet.

Noch mal: Was ist dein Auftrag? Was hast du auf diesem Planeten verloren?

Du spuckst wieder eine Rosine nach dem Kind, aber diesmal geifert die Mutter, sie schreit dich an. Will sie auch gefüttert werden? Okay. Du spuckst eine Rosine nach ihr. – Drohgebärde! Also doch das Kind. Du machst instinktiv eine unterwürfige Geste. Manche terranischen Primaten bieten zur Versöhnung ihr Hinterteil an, aber du weißt nicht genau, ob das jetzt ankommt.

Die Frau hat sich wieder beruhigt; sie ignoriert dich, und beherzt ißt du weiter.

Diesmal sammeln sich gleich drei Rosinen in deinem Mund … Du holst tief Atem, bläst die Backen auf und spuckst sie – Tok!-Tok!-Tok! – in den kleinen Mund vor dir. Der Nestling schmatzt zufrieden, aber jetzt erhebt sich die Mutter, ganz langsam, mit einem fürchterlichen Wutgeschrei. Sie schlägt um sich, was sie schreit, kannst du nicht verstehen. Du hebst abwehrend die Hände, das muss ein … Missverständnis sein, du hast das Kind doch gefüttert … du willst sprechen, erklären, aber aus deinem Mund kommen wieder nur gurgelnde Laute …

Ein Mann, Koloss, hemdsärmelig, Schlachtervisage, kommt der Mutter zu Hilfe … Das Ding im Wagen ist kein Kind mehr, sondern eine Heulboje … Dein ZNS flippt aus, Synapsen feuern kreuz und quer – du musst fliehen! JETZT!

Du hängst noch immer im Würgegriff der kataleptischen Starre, als die Ionenströme in deinen Axonen erwachen … Beinmuskeln, Sehnen anspannen – anspannen! Du rennst los, mit staksigen Fersenschritten (weil die Waden steif bleiben), und fällst kopfüber über einen Zaun …

«Zechpreller»- und «Haltet den Dieb»-Rufe folgen dir wie keifende Hyänen, und aus den Augenwinkeln siehst du, wie die Frau mit der weißen Schürze über den Zaun hechtet … Bienenstich! Die Giftmörderin! Du hast guten Grund zur Annahme, dass sie ihre Drohung wahrmachen wird.

Du rennst jetzt wie wahnsinnig, wie ein Pfeil fliegst du über eine schier endlose Wiese, über schmusende Paare und andere, die einfach nur in der Sonne dösen. Die geringe Gravitation macht deinen Beinmuskeln zu schaffen, du läufst auf Zehenspitzen und machst ungelenke Sprünge, um Hagebuttensträuchern auszuweichen.

Schließlich landest du im Gebüsch, stellst dich tot, wie du es einmal in einem Film über Wüstenkäfer gesehen hast, die auf diese Weise ihren Feinden den Appetit verderben.

Was für ein Planet, denkst du noch, ein Irrenhaus!

Wo – im Namen von Beta-Geuze und Aldebaran – ist er gelandet?

Mit der Erinnerung an eine angeschimmelte Blaubeere, die an einem gelben Tellerrand klebte, tauchte Rio aus dem Gestrüpp fiebernder Neuronen auf. Er zitterte, aber wusste wieder, wo er war.

Einmal glaubte er, schwere Schritte zu hören, und zitterte noch mehr. Wenig später hatte er sich gefasst, kroch aus seinem Versteck. Ein rachitischer Strich in der Landschaft mit dem Ansatz einer Wirbelsäulenverkrümmung.

Sein schulterlanges Haar hatte bereits einen Grad gepflegter Verwahrlosung erreicht, eine gewisse Ähnlichkeit mit der Haartracht jamaikanischer Rastafaris.

Schräg abgestufte Koteletten betonten seine hohlen Wangen.

Er beschloss zunächst, auf Erkundung zu gehen. Dabei drehte er sich immer wieder um seine eigene Achse.

Keine Augen im Rücken, dachte er, damit fängt es an.

Wer die Spezies kennt, muss sich fragen, ob hier nicht bereits ein erster Hinweis auf genetisch bedingte Lebensuntauglichkeit vorliegt. Das binokulare Sehen gewährleistet nur eine Orientierung nach vorn. Dabei schlagen die gefährlichsten Feinde immer nur aus dem Hinterhalt zu.

Seine Motorik hatte er inzwischen im Griff. Die Beinmuskeln ließen sich anstandslos kontrahieren.

Im Rückwärtsgang gelangte er auf eine Anhöhe. Zweifellos war es eine künstlich angelegte Landschaft, ein Park mit fremdartiger Flora, ganz anders als die kristallinen Pflanzen, die er aus den Phosphorsäure-Meeren von Algol III kannte.

Algol III? Oder war es Aldebaran? Vielleicht Wega?

Auf jeden Fall war es im Sternbild der Leier.

Vor ihm auf der Wiese spielten ein paar Kinder mit einem flachen Plastikdiskus. Er beobachtete die rote Scheibe, wie sie im Dreieck hin und her schwebte.

Irgendwie machte ihn die Drehung seines Kopfs schwindelig …

Er schloss die Augen, und als er sie wieder öffnete, war der Park unter Wasser. Die Sonne, die Wolken, alles war wie durch einen grünen Schleier vernebelt … Unten spielten sie in Zeitlupe Frisbee, und die Schatten der Wolken krochen über das farblose Gras.

In seinen Kopfhörern gurgelte es plötzlich … Es klang nach dekomprimierten Luftblasen, die aus großer Tiefe zur Oberfläche aufstiegen.

Gestaltwerther, dachte Rio.

Ooops!

Er befindet sich plötzlich am Ufer eines Sees. Ein schwarzer Spiegel, den kein Windhauch bewegt …

Wie im Traum bückt er sich nach einem Kiesel und lässt den Stein springen.

Fünfmal schlägt er auf, bevor der See ihn verschluckt. An der Stelle entstehen Kreise – oder sind es Rillen? –, die langsam dem Ufer zustreben.

Die Entstehung einer Schallplatte, denkt Rio, aber dann sieht er es: Es kommt aus dem Mittelpunkt der konzentrischen Ringe, von da, wo der Stein verschwunden ist.

Auf den ersten Blick sieht es aus wie der Glockenhelm eines Tauchers, verwittertes Messing, eine monströse Kugel mit schraubenstarrendem Rand, aber es ist ein Kopf, der Schädel eines Wesens, woher immer Rio das weiß. Er will schreien, aber in seinem Mund gibt es kein Medium mehr, das den Schall weiterleitet. Das Ding ragt jetzt halb aus dem Wasser und watet langsam ans Ufer …

Rio rannte, wie er noch nie in seinem Leben gerannt war.

Nur weg! Weg! Er drehte sich nicht mehr um, wollte nicht wissen, ob das Ding ihm folgte.

Hinter einer Bucht stieß er mit einem Radfahrer zusammen, kurz darauf trampelte er über einen leutselig-schnarchenden Clochard, der unter Buchsgesträuch schlief.

Als er endlich den Ausgang des Parks erreicht hatte, hing ihm die Lunge aus dem Hals. Er lehnte sich an eine Mauer und schnappte nach Luft.

«Rio! Bei allen guten Geistern …!» Er kannte die Stimme und wusste instinktiv, dass er gemeint war.

«RIO, VERDAMMT! WO HAST DU GESTECKT?»

Angestrengt spähte er in Richtung der Stimme und sah dort einen altertümlichen Wagen auf der Straße stehen. Am Steuer saß ein Milchgesicht mit schütterem blondem Haar.

«Ich bin’s, – Fußmann! Liebes bisschen … Ich suche dich schon die ganze Nacht …»

Das Milchgesicht machte tatsächlich einen ranzigen Eindruck.

Rio drehte sich um und warf einen letzten Blick in den Park.

Nichts.

Er riss die Tür auf und ließ sich auf den Rücksitz fallen.

Fußmann gab Gas. Er trug ein rotes Hemd und einen schwarzen Einhängeschlips.

Rio spürte die hellblauen Augen im Rückspiegel.

«Rio, wo hast du gesteckt? … Rio?»

Es war die ausdruckslose, klinisch reine Stimme eines Neutrums; sie passte zu dem blassen Gesicht, das ihn ängstlich über die Schulter beäugte.

«Alles okay?»

Rio entledigte sich der Kopfhörer. Zum ersten Mal bemerkte er das eingebaute Radio in der linken Ohrmuschel.

«Hast du dich erbrochen?»

Rio schüttelte energisch den Kopf. Er starrte auf eine verzerrte Reflexion in der Scheibe und fragte sich, ob er wirklich so aussah.

«Okay. Okay.» Der Fahrer setzte den Blinker. «Versuch dich zu entspannen. Wir fahren zu mir. Ich werde die Dimethyphenethylamin-Komponente einfach wieder abschwächen. Mach dir keine Sorgen!»

Dimethy … was’n das? Energisch beugte Rio sich vor.

«Irst… ther … ruzück…». Noch immer verstrickten sich seine Stimmbänder mit Vokalen und Konsonanten einer fremden Sprache.

«Was?»

Sie rauschten durch die Holzhausenstraße, und Rio nahm einen neuen Anlauf.

«Er ist … zurück», sagte er schließlich. «Er ist zurück, Mann.»

IV

Fuck America. There are four rules in life:

First rule is: rules are made to be broken. (Like bubbles are made for bursting, can you dig it?)

It just needs the right man to come along and the rule ceases to exist.

Second rule: don’t let them catch you, whatever you do.

The President isn’t a petty thief – hell, no. Every election is a triumph of organized crime. Remember what the dutchman said? Everybody has got a price. That’s it.

Third rule’s even better: crime pays most of the time. Check out your local politicians. Learn, how they do it.

Fourth rule: every little asshole’s got his own little dream.

Exploit that.

Aus dem unveröffentlichten Album «FUCK. AMERICA.» von Black Elvis & The Superjocks, Hi-R-Zen-Hi-Records, 1979

«Eddie?»

«Hm?»

Er lag noch immer in seinem Schweiß und dachte an das Gedicht, das er vor ein paar Tagen geschrieben hatte. Nachts in seinem Laster, im grünen Licht der Armaturen, war es über ihn gekommen:

Fuck. America.

Ziemlich konkret, dachte Eddie, der sich gelegentlich unter dem Pseudonym Black Elvis in einer GI-Postille versuchte.

«Eddie, wann gehen wir nach Amerika?»

Ilona, in ihrem Baby Doll, das sie ihm zuliebe angezogen hatte, schmierte sich auf der Anrichte eine Stulle, als sie das fragte. Philadelphia-Weichkäse auf Schwarzbrot.

Eddie musste an die Nummer denken, die sie hinter sich hatten. Disco-Musik plärrte noch immer aus dem Kofferradio in der Küche.

Fuck, dachte Eddie. Das war so ungefähr alles, was ihm dazu noch einfiel.

Alles war jetzt Fuck in Amerika. Es hatte jedes andere Wort ersetzt und konnte alles bedeuten. Abgesehen von seiner ursprünglichen Bedeutung natürlich. Dafür gab es nur noch Fremdwörter, Gynäkologen-Latein …

«Du, Eddie …» Sie ließ einfach nicht locker.

Ilona war Punk gewesen, nichts als liederlich, bevor Eddie sie auf Disco umgepolt hatte. Abgesehen von dem Baby Doll, trug sie Holzpantinen, sogenannte Clogs, die plötzlich groß in Mode waren.

«Ich hab Hunger», rief er und räkelte sich auf dem Bett. Um fünf musste er in Großauheim sein. Sein Chef hatte ein staff-meeting angesetzt. Angeblich ging es um neue Direktiven, was die LOGREPS anbelangte. Open end hieß es, andernfalls hätte er vielleicht bei ihr übernachten können.

Das Klappern ihrer Clogs machte ihn hellhörig, und noch bevor er etwas sagen konnte, hatte sie ihm eine kalte Frikadelle in den Mund geschoben.

«Wie geht’s meinem Baby?» Sie legte sich auf ihn. Eddie hatte angeblich Herzrhythmusstörungen, bastelte seit Monaten an einer Krankengeschichte, um sich vor dem alljährlichen REFORGER-Manöver (Return of Forces to Germany) im August zu drücken. Natürlich hatte er ihr gegenüber die Sache etwas ausgeschmückt und den EKG-Streifen gezeigt, den er damals (nach einem völlig verkoksten Wochenende) aus dem Military Hospital mit nach Hause gebracht hatte.

«Oh, Eddie, weißt du noch, als wir deine Mutter besucht haben?»

«Und?»

Ihr Puppengesicht, große Augen und eine winzige Stupsnase, sah ihn unschuldig an. «Du hast es deiner Mutter versprochen, weißt du nicht mehr?»

«Was, um Gottes willen?» Er setzte sich ruckartig auf und schien etwas unter dem Kissen zu suchen.

«Dass wir hier ausziehen», sagte Ilona.

Eddie warf einen Blick aus dem Fenster. Es waren anständige Blocks, menschenwürdige Behausungen mit Türen und Fenstern. Zugegeben, schlecht verputzt, aber noch immer kein Vergleich mit Ida B. Wells, wo er herkam.

Sie zupfte an seinen Barthaaren. «Bitte, Eddie …»

«Und dann?» Er sagte es wie jemand, der sich auf einen großen Verlust gefasst machte. «Wohin willst du, Kleines?»

«Nach Amerika.»

Steter Tropfen höhlt den Stein, dachte Eddie. Vor einigen Monaten, als sie ihm jeden Abend von Billigflügen in die Staaten vorgeschwärmt hatte, war ihm einmal die Hand ausgerutscht. Diesmal küsste er sie zärtlich, perfider & wirkungsvoller.

«Wo willst du denn hin … in Amerika?» Das Wort schwebte wie eine Motte im Streulicht seiner Gedanken.

«New York», sagte sie.

Aha. New York. Er sah sie an wie ein kleines unzurechnungsfähiges Mädchen. «Ist dir eigentlich klar, wie viele Analphabeten in dieser Stadt leben? Leute, die weder lesen noch schreiben können …? New York liegt in der Dritten Welt – da, wo es am dunkelsten ist. Wo es keine Entwicklungshilfe mehr gibt.»

«Du meinst die Bronx.»

«Ja, ich meine die Bronx … Brooklyn … Queens … Spanish Harlem, diese verdammten Scheißviertel …»

«Es gibt auch andere», sagte sie.

«Yea’ yea’ yea’ … Wie wär’s mit Manhattan? Fifth Avenue?»

«Zum Beispiel.»

«Ilona.» Eddie setzte sich auf. «Hör mir gut zu, Mädchen, diese Stadt ist die Hölle.

Weißt du, was in den Zeitungen steht? Alle sieben Minuten ein Raubüberfall, alle sechs Stunden ein Mord – das ist New York. Wo willst du einkaufen geh’n? Willst du U-Bahn fahren? Weißt du, was die mit dir machen, wenn sie deinen schnuckligen Babyarsch sehen?»

«Na, was denn?»

Eddie seufzte.

Eddie hatte das gelobte Land erlebt.

Die Geschichte des Landes war nichts ohne die Geschichte des organisierten Verbrechens, der politischen Skandale und der doppelten Moral.

«Jeder hat seinen Preis.» Yea’, Dutch. Was Schultz meinte, war, nur einem korrupten Mann kann man vertrauen, weil er berechenbar ist. So was nennt sich Realpolitik. Ethische Werte, moralische Bedenken?

Gerade deren völlige Abwesenheit hatten das Land groß gemacht. Mafia-Dollars hatten Las Vegas aus dem Boden gestampft.

Schon die Anfänge waren bezeichnend; die Staaten verdankten ihre Entstehung einem Völkermord von bis dahin ungekannter Größenordnung. Die in freier Natur angelegten Konzentrationslager hatte der große weiße Dildo in Washington einst «Reservate» getauft.

Über 20 Millionen Indianer hatten ins Gras der eigenen Jagdgründe beißen müssen, damit sich die Nachkommen des weißen Abschaums von der mexikanischen Grenze bis zur Hudson Bay breitmachen konnten.

Ironie des Schicksals, dass sich ausgerechnet die USA in Nürnberg wie die Gralshüter von Recht und Ordnung aufspielten: ein einmaliges Schauspiel – erfahrene Schlächter sitzen über kleine Stümper Gericht.

Für einen US-Besatzungssoldaten äußerte Eddie manchmal erschütternde Ansichten zu diesem Thema. Die Art der deutschen Geschichtsbewältigung war ihm fremd, die Verteufelung der Nazis schlichtweg unverständlich: «Their uniforms were pretty cool.»

Als Gipfel des Absurden empfand Eddie die deutschen Selbstkasteiungen, das ewige Wiederkäuen der NS-Verbrechen – als ob die Nazis den Völkermord erfunden hätten! Vor ein paar Monaten hatte die Serie «Holocaust» große Bestürzung unter den Zuschauern ausgelöst. Eddie konnte nur lachen: Noch 1947 waren Menschenversuche an Farbigen in den Staaten nichts Ungewöhnliches. Man musste den Negern keinen Stern anhaften, denn sie waren ja an ihrer Hautfarbe zu erkennen. Waren die Leidensgeschichten dieser Menschen weniger interessant?

Hatten sie weniger gelitten, weil sie keine Juden waren?

Hin und wieder stritt er sich mit Danny Rosen, einem GI-Kumpel, um ein heikles Thema, das er die GERECHTE UMVERTEILUNG DES LEIDS nannte: «Come on, Danny, die haben aus dem Holocaust einen Freibrief gemacht!!!»

Vor Deutschen hielt sich Eddie im Allgemeinen vornehm zurück. Er hasste es, wenn sich dieses betretene Schweigen breitmachte. Nur gelegentlich, wenn er einen in der Krone hatte, stichelte er vom «deutsch-amerikanischen Knechtschaftsvertrag». Das Land war noch immer besetzt. Die CIA thronte mitten in der Stadt am Grüneburgpark! Schon nach dem Krieg hatten die Befreier den geschlagenen Idealisten klargemacht, dass alles käuflich war, vom Eisernen Kreuz bis hin zur eigenen Frau. Eddie hatte genug Geschichten von seinem Onkel gehört, in dessen Augen ein helles Leuchten trat, wenn er von den «drei wilden Jahren» in Frankfurt erzählte. Boy, oh Boy, was man damals für ein Pfund Bohnenkaffee auf dem Schwarzmarkt kriegen konnte …

Eddie hätte es nie für möglich gehalten, dass er 35 Jahre später einmal in derselben Stadt landen würde. Inzwischen hatten sich die Preise, was Frauen anbelangte, wieder stabilisiert.

«Eddie, Darling …»

Ein flatterhaftes Herz und gute Ohren, das war sein Schicksal.

«Es tut mir leid», sagte sie.

Eddie wusste, dass es ihr nicht leidtat, aber rollte sich auf ihren Hintern.

«Kannst du alles sehen?», flüsterte sie.

Er konnte. Unschlüssig versenkte er seinen Halbsteifen und wartete, ob er sich einstellen würde, der kleine Blutstau, auf dem ihre Beziehung basierte.

Good Lord, sie war genau das Richtige, was er zwischen zwei Fuhren brauchte, ein kleines, kaltes Trucker-Frühstück.

«Wenn wir nach New York gehen, kriegst du das jeden Abend», flüsterte sie verschämt.

Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, dass er noch etwa 35 Minuten hatte, um a) steif zu werden, b) sie zu bumsen, c) sich anzuziehen, d) in den Laster zu springen und e) nach Großauheim zu heizen, im Berufsverkehr. (Ein Wahnsinnsprogramm. In Gedanken sah er sich schon auf der Standspur die Leitplanke kratzen.)

Eddie versuchte sich zu konzentrieren, aber die Zeit arbeitete gegen ihn. Er konnte nicht unter Zeitdruck, das wusste er. Schließlich gab er auf, stieg ab und kletterte in seine Hosen.

«Tut mir leid, Baby», sagte er. «Ich muss los.»

«Du liebst mich nicht mehr.» Sie beobachtete ihn nervös.

«Oh, Gott … nein, nein …» Er war kurz davor, einen Brummschädel zu kriegen, und das Letzte, was er brauchte, war Gefühlsduselei. «I love you, okay.»

Sie nickte verstockt.

Er war schon an der Tür, als ihr plötzlich etwas einfiel.

«Eddie, wart mal …»

Er rannte zurück und gab ihr einen langen, atemlosen Kuss. «Feeling better?»

«Das ist es nicht …», keuchte sie, «gestern hat so ein Mann angerufen …»

«Ein Mann?»

«Hm, ich habe es aufgeschrieben …»

Sie sprang aus dem Bett und lief an die Rattankommode, auf der das Telefon stand.

«Ja, hier steht es: Eiermann hat angerufen. Er – kann – samstags.»

Eddie nahm den Zettel entgegen. Lange starrte er auf ihr infantiles Gekritzel.

Seitdem er wusste, dass die CID hinter ihm her war, gebrauchte er ihre Nummer als «Briefkasten»: Kunden konnten anrufen und eine Nachricht hinterlassen. Natürlich hatte sie keine Ahnung, dass es um «hardware» ging, ebenso wenig wusste sie, wer Eiermann war – gut so.

«Warum seh ich diesen Zettel erst jetzt, hm?»

Sie kratzte sich verlegen in der Leistengegend.

Eddie holte tief Luft.

«Ich will mich nicht unnötig aufregen, aber wie oft habe ich dir schon gesagt, dass ich über jeden Anruf informiert werden möchte, und zwar …»

«Bitte, Eddie, nun reg dich nicht auf …»

«… unverzüglich», beendete er seinen Satz und versuchte dabei wie ein SS-Offizier aus einem Kriegsfilm zu klingen.

«Sorry, ich hab’s vergessen.» Es klang schnodderig, wie sie das sagte. Die kleine Schlampe war sich keiner Schuld bewusst! «War der Anruf so wichtig?»

«Wichtig?» Eddie hatte plötzlich Lust, sie zu verprügeln, ihr kleines pausbäckiges Gesicht zu zerknautschen …

«Es geht um viel Geld», sagte er. «Die Miete. Fressen. Kleider.» Tatsächlich kam er für ihren Lebensunterhalt auf.

Sie hielt den Blick gesenkt. Eddie kam es vor, als würde sie auf seinen Hosenlatz starren.

«Sieh mal, wenn diese Leute hier anrufen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.»

«Du sollst überhaupt nichts sagen», unterbrach er sie. «Du sollst aufschreiben, was sie sagen, und an mich durchgeben … damned!»

Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, dass er es nicht mehr rechtzeitig zum Depot schaffen würde. Private Logwood, wieder mal überfällig! Er würde sich was Irres einfallen lassen müssen, «infolge eines Unfalls auf der B5 hat sich der Verkehr bis nach Hanau gestaut, Sarge», oder so.

«Eddie?»

«Was denn noch?»

«Bist du böse, Eddie?»

«Ich muss los», sagte er.

Plötzlich hing sie am Reißverschluss seiner Hose, und sein Schwanz glitt ihr wie eine hilflose Blindschleiche zwischen die Finger.

Na schön, dachte Eddie, er war ohnehin viel zu spät. So würde er wenigstens mit einem breiten Grinsen auftauchen und den Anschiss seines Vorgesetzten mit einem Lippenfurz quittieren.

Unvermittelt begann sie ihn zu lecken, allegro barbaro, wie eine mechanische Vakuumpumpe. Sie wollte ihn auf die Schnelle abfrühstücken. Er versuchte es hinauszuzögern, dachte an seinen miesen Kontostand, die CID, Scheiß-Army-Manöver, Herzschrittmacher, aber es half nichts.

Irgendwann knisterte es in seinen Rückenmarksganglien, und der Orgasmus wühlte sich wie ein Schwelbrand ins Freie.

«Sieh mir in die Augen», gurgelte sie.

Wozu? Was gibt es da zu sehen, dachte er. Aber er tat ihr den Gefallen und starrte in ihre grünen Puppenaugen, die sich in dem Maße weiteten, wie sich ihr Mund füllte.

Endlich sprang sie auf und spuckte in die Spüle. Sie hasste den Geschmack von Kartoffelchips.

Ach ja, dachte Eddie. Wenn sie sich auch nicht viel zu sagen hatten, immerhin wurde er gut bedient. Das war mehr, als die meisten armen Schlucker von sich behaupten konnten.

Noch während er sich zuknöpfte, stellte sie zwei übelriechende Tüten vor ihn hin: Abfall von zwei Wochen.

«Be a good egg, yea’?»

Es ersparte ihr den Gang zu den Mülltonnen. Sie war schon ein praktisches Mädchen.

V

Kuhl ist am falschen Ende der Nahrungskette geboren. Geborenes Fressen. Selbst die Staubmilben in seinem Bett scheinen das zu wissen.

Fressen, denkt Kuhl. Sein Magen knurrt vehement.

In der Küche stapeln sich schmutziges Geschirr und ölige Pizza-Kartons bis unter die Decke. Es stinkt bestialisch.

Such die Nuss, Primat, denkt er. Da ist diese Leere in seinen Eingeweiden, und sie scheint sich im Inneren des Kühlschranks fortzusetzen, oder nicht ganz.

Schimpansen kennen vielleicht diese Art der Wahl aus klassischen Tierversuchen: a) ein vereistes Radieschen, b) einen Joghurtbecher, c) ein Ei, Klasse 4 – und natürlich d) fünf volle Flaschen Moskovskaja, aber die fallen bei Kuhl unter Arzneimittel.

Er entscheidet sich gegen den Suff und dafür, all das leichtfertig verplemperte Protein umgehend zu ersetzen. Keine Frage, das Ei muss dran glauben, und schon brutzelt es in der Pfanne. Wie immer versucht er, den Stich mit einem Messer zu entfernen. In der Hitze des Gefechts wird es Rührei, und er pudert die undefinierbare Masse einfach mit Paprika zu.

Als er sich die Bescherung serviert, erinnert es ihn an endoskopische Aufnahmen von Gebärmutterkrebs, so eine hoffnungslos blutige Innerei. Irgendwie vergeht ihm der Appetit auf Eispeisen, und die Wahl zwischen der scharlachroten Kreuzblütler-Knolle und dem Joghurt fällt ihm leicht.

Während er vor sich hin löffelt, betrachtet er den Becher, nicht weil ihm die Aufmachung gefällt, sondern um zu verstehen, was er ißt: Pfirsich-Maracuja, na, gibt’s denn so was … Das Verfallsdatum ignoriert er, so gut es geht. Er ist nicht abergläubisch, aber ihn plagt seit Langem die Vorstellung, irgendeine dieser profan ausgedruckten Stempelziffern würde den Zeitpunkt seines Exitus festsetzen. Er würde quasi sein eigenes Verfallsdatum lesen …

Und ist es nicht höchst wahrscheinlich, dass alle Menschen ihrem Todesdatum zum ersten Mal im Supermarkt begegnen? Bei einem unschuldigen Einkauf? Einem Griff ins Kühlregal? Ahnungslos natürlich, sonst würden sie ja beim Rausgehen nicht mehr zahlen, den Marktleiter erschießen oder einer Kassiererin Gewalt antun.

Jeder hat so seinen Nachholbedarf.

Nach der Katzenwäsche hat ihm sein Spiegelbild was zu sagen: He, du lebst doch gar nicht! Die Stoffwechselfunktion hältst du aufrecht, das ist alles!

Kuhl will es nicht zugeben, aber der Nachtdienst zehrt ihn aus. Er wirkt gealtert: dunkle Augenringe, blasse Haut, Pickel … Die eingetrocknete Zahnbürste vergegenwärtigt ihm den Stand seiner persönlichen Hygiene.

Egal. Mit wem hätte er Speichel austauschen sollen?

Wesentlich unangenehmer empfindet er das Zucken an seinem rechten Augenlid, ein kleines Andenken an einen wohlgezielten Tritt unter Freunden.

Der Arzt, der die Platzwunde nähte, schwadronierte von einem beschädigten Nerv: Orbicularis oculi, irreparabel, Genaues wusste er auch nicht. Inzwischen hat sich Kuhls restliches Nervensystem dem Schaden angeglichen, aber das Zucken ist doch ärgerlich.

Lange Zeit starrt er in dieses fahle Gesicht; es ist ihm ein Rätsel.

Jeder muss damit leben, dass er die Daseinsberechtigung allein der Triebhaftigkeit seiner Eltern verdankt. Kuhl weiß das genau. In der Schule hat er einmal seine Geburt neun Monate zurückrechnen müssen und war am Aschermittwoch gelandet: ein dreifach donnerndes Helau. Im Schatten der Narrenkappe hatte er das Geschenk des Lebens empfangen … Jetzt treibt er hier auf seinem Lattenrost im zweiten Stock, und das Wasser steht ihm bis zum Hals. Seit Monaten hat er keine Miete bezahlt, und die Mahnungen der Main-Gas AG sind ihm fast zur Gewohnheit geworden.

Von nichts kommt nichts. Man darf es getrost den Wappenspruch seiner Familie nennen. Dass er von einer mittellosen Sippe abstammt – fahrenden Landsknechten aus dem Hotzenwald, die es nach drei Generationen in der Stadt zu nichts gebracht hatten –, deutet vielleicht auf erbliche Lebensuntauglichkeit hin und erklärt so ganz nebenbei, warum ihn Frauen wie die Pest meiden. Trotz einer frappierenden Ähnlichkeit mit Bata Illic. Bekanntlich legt das weibliche Geschlecht bei der Wahl des zukünftigen Futterversorgers einige Sorgfalt an den Tag. Er hat de facto nichts, das Brot über Nacht und kein Hemd auf dem Arsch. Sein Alter hat ihm den Mietvertrag für das Schlupfloch vermacht, das ja, so würde er wenigstens nicht auf der Straße verenden.

Seine Mutter hat er nie richtig gekannt. Eine Zimperliese, hieß es. Gleich nach dem großen Wurf brannte sie mit einem Gebrauchtwagenhändler durch. Sie schickte ihm gelegentlich Postkarten aus den Ferien – Mallorca, Ibiza, Costa Brava – und immer «einen schönen Gruß an deinen Vater». Sein Alter verfluchte sie jedes Mal – was sie nicht davon abhielt, zu seiner Beerdigung zu erscheinen.